|

��������������������������������������������������������������������������������

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

3 �Ƒn�I�Ȑv�Z�p

�@���{�̐퓬�@�p�C���b�g�����͊i������D�B

�@���傤�Ǔ�C�̌�������ݍ����`�Ɏ��Ă���Ƃ��납��A�C�M���X�ł́u�h�b�O�E�t�@�C�g�v�Ƃ���A���{�ł͂ނ��댕�q�ǂ����̐^�������I�Ȋ��o�����������悤���B

�@������A������퓬�@���d�ʂ��y���A���ʉd�i�嗃�ʐςŋ@�̑��d�ʂ����������l�j�̏������A�����̂������̂������A�p�C���b�g�����́A�X�s�[�h�����i�����\�̂ق�����ŏ����邽�߂ɏd�v�ł���A�ƍl���Ă����̂ł���B

1 �X�s�[�h���i�����\�� top

�@�����ۂ��A���E�̐퓬�@�̗���́A�G���W���̏o�͂����đ��x�̌�����͂���A�Ί����i�Ȃǂ̗v�����ґ�ɂȂ��Ă��Ă����̂ŁA�ǂ����Ă��@�̂��d���Ȃ�X���ɂ���A���ʉd���傫���Ȃ��āA�i�����\���m�ۂ��邱�Ƃ��ނ��������Ȃ�������B

�@�����ɐ퓬�@�̗p�@�ɕω���������A�����𗘂��Ă̏d�Ί�ɂ��ꌂ���E��@���h�C�c��R�����肩�琶�܂ꂽ�B

�@�h�C�c�̃��b�T�[�V���~�b�g�le109��A���{���R�퓬�@���m�����n���Ő�����\�A�̂h16�퓬�@�Ȃǂ����ꂾ���A�O���ł��p�C���b�g�̋C���̈Ⴂ����A�C�M���X�̂悤�ɓ`���I�Ƀh�b�O�E�t�@�C�g���d�����������������B

�@���x�Ɗi�����́A�퓬�@�v�ł������ɑ�������v�f�ŁA�ǂ�����ɐv���邩�Őv�҂����͑Ë����Ȃ���Ȃ�Ȃ��������A���ʉd���傫���X�s�[�h�������퓬�@�ɁA�����ɗǍD�Ȋi������^���邱�Ƃ́A�v�҂ɂƂ��Ă��p�C���b�g�ɂƂ��Ă���̖��������B

�@�i�����ɂ��āA�킪���̃p�C���b�g�����́u����肪�����v�Ƃ����\�������Ă������A�������������͋@�̂��y�����Ď嗃�ʐς𑊑ΓI�ɑ傫�����A����ɃG���W���o�͂�傫������Γ�����B |

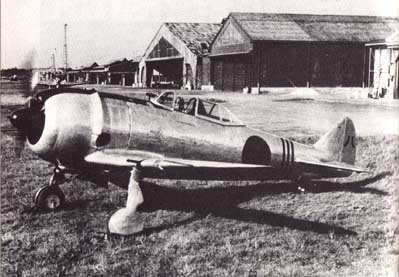

���{���R���h�C�c���甃�������b�T�[�V���~�b�g�le119E-7�퓬�@

|

�@�Ƃ��낪�A���ʐς��[���Ȃ��̂ɂ��悤�Ƃ���ƁA�d�ʂƋ�C��R���������x�ቺ���B

�@�����珬���ȗ��ʐςŁA�������[���ȗg�͂�������Ȃ�A����ɂ��������Ƃ͂Ȃ��B

�@���x�Ɋւ��邩���藃�ʐς͏������Ă�������ŁA�����ȗ��ʐςŃC�U�Ƃ������ɗg�͂𑝂₷���Ƃ��ł���A�����Ɖ^�����i�i�����j�̗����������Ƃ��ł���B

�@�����ōl������̂́A�����̎��ɗg�͂������邽�߂Ɏg����t���b�v���A��펞�ɂ��g���Ă݂悤�Ƃ������Ƃ��B

2 �w���ւ̉A���t���b�v top

�@�����@�Ȃǂ��������Ɉꎞ�I�ȗg�͑����@�Ƃ��Ďg���t���b�v���A��ɂ��g�����Ƃ����l���͏��O���ɂ����������A�����Ƃ��M�S�Ɍ��������͓̂��{�������B

�@�O�����A���Ƃ����b�T�[�V���~�b�g�le109�̂悤�ɁA�i����������߂đ��x���d�������퓬�@�Ɉڍs�����������A���{�̐퓬�@�p�C���b�g�����͈ˑR�Ƃ��Ċi�����ւ̖����̂Ă���Ȃ��ł����B

�����ڂ��͎���̑̌�����A���x�������Ė����ł��Ȃ����Ƃ�m��A���x���i�������i�i�����\�����Ƃ����ɑ��x���グ��j�Ƃ����~�����v�������悤�ɂȂ����B

�@���̌��ʁA���R�́u���v�A�C�R�́u���v�Ƃ������x�Ɗi���������킹�������D�ꂽ�퓬�@�����܂ꂽ�B

�@���̗��@�̍ő�̃|�C���g�́A�d�ʂ��y����C�͊w�I�Ȑv��������Ă��邱�Ƃ������B

�@�ǂ�������l�Z�N�i���a�\�ܔN�j���ɂł����퓬�@�ŁA��Z�Z�Z�n�̓G���W����ς��E�̂ǂ̐퓬�@�����y�������Ă����B

�@�����A�S���d�ʂ���g����ōő呬�x�������܌܁Z�L���O��́u���v����ł́A�v�҂����̓w�͂ʼn��Ƃ������ł������x�Ɗi�������A�S���d�ʂ��O�g������l�g���߂��ɂȂ�A�ő呬�x���Z�Z�Z�L���O��ɂȂ�ƁA���������������B

�@�������A�p�C���b�g�����̊i�����ɑ���v���ɂ́A���������̂��������B

�@������s�@�����R�̐퓬�@�u���c�i���傤���j�v�ŁA�쐼�q��@���C�R����퓬�@�u�����v�ŁA������u���t���b�v�v�����݂��̂́A������������ɂ����̂ł���B

�@���傤�Ǒ����m�푈�̎n�܂�O��̂��Ƃ����A�ǂ������펞�ɑ��c���ɂ���ꂽ�����{�^���ɂ���đ��삷��悤�ɂȂ��Ă����B |

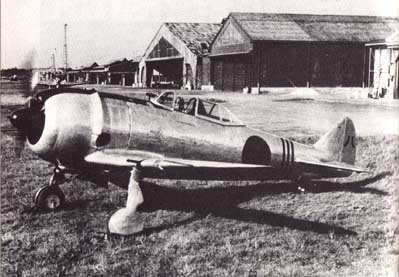

���R�̓P���퓬�@����c�i���傤���j�

|

3 ���ʂ����������t���b�v top

�@���R���A���̋��t���b�v���́u���c�v�i�����͂܂������ɂȂ��Ă��Ȃ������̂ŁA�P�ɋ@�̔ԍ��u�L44�v�ŌĂ�Ă����j���e�X�g���Ă������A�h�C�c���烁�b�T�[�V���~�b�g�a��109���A�����ꂽ�B

�@�d7�^�ŁA����̓��[���b�p����ł̓C�M���X���Łu�X�s�b�g�t�@�C�A�v��u�n���P�[���v�ȂǂƐ퓬�������Ă����퓬�@�������B

�@�u���v�Ɋr�ׂăX�s�[�h�͂��邪�i���킪���Œ������x�������u���c�v���A���R�̃p�C���b�g�����͂ǂ��炩�Ƃ����Ζь������Ă������A������le109�Ɩ͋[�킪�s�Ȃ��A���x�����܂���u���c�v�̕�������肪�����A�le109�̍U�����I���ɂ��킹�邱�Ƃ��킩��A�]������ς����B

�@�le109�𑀏c�����̂́A���[���b�p����ň�Z�@���Ă̋L�^���������Ⴂ�h�C�c��R��т��������A�le109�����킵���u���c�v����ɉ�肱��ōU�����悤�Ƃ���ƁA���̉_�̒��ɓ�������ł��܂����B

�@���Ǐ����͂��Ȃ��������A�N�̖ڂɂ��u���c�v�̗D���͖��炩�������̂ŁA�ꍇ�ɂ���Ă͗��Y�����˂Ȃ������L44�̐������ւ̓������A�ɂ킩�ɍ��܂����B

�@���̎��u���c�v�̓t���b�v�x�����ċ���������Ƃ����B

�@���̋��t���b�v�͒�����s�@�̎���p�v�Z�t���l�Ă������̂����A�u�����v�̋��t���b�v�͓�i�K�ɐ肩������悤�ɂȂ��Ă����B

�@�C�R�ł́A���̋��t���b�v�̌��ʂ��A����퓬�@�Ƃ̖͋[���ł��߂����Ƃɂ����B

�@���Ƀt���[�g�����Đ���퓬�@�ɂ������������āA����̊i�����͗��䂸�肾�����B

�@�u�����v�̑��d�ʂ͖�O�E�܃g���B

�@���E�܃g���̓������g�����d���A�ő呬�x���܁Z�L���ȏ㑬������A�^�����͂ǂ����Ă����B

�@�܂Ƃ��Ɋi���������ď��Ă鑊��ł͂Ȃ����A���݂̂͋��t���b�v�������B

�@�͂��߂͂��܂��������B

�@�������A��x�A�O�x�Ƃ���Ă��邤���ɉ^�����̂�������̓N�����Ɖ�荞��ŁA�����܂��u�����v�̌�ɂ��Ă��܂��B

�@����͗��ʉd���������̂ŁA���������a�ł����������Ɋ��炩�ɉ��B

�@���ʉd�̑傫���u�����v�̓t���b�v���g�ėg�͂𑝂��A�����ɂ��Ƃ�ǂ����Ƃ��邪�A��풆�͔�s�@�̑��x��@�̂ɂ�����f�͍��X�ƕω�����̂ɁA�t���b�v�͓�i�K�����ς��Ȃ�����A�ǂ����Ă����݂������Đ��a���傫���Ȃ��Ă��܂��B

�@�t���b�v�̉����p�́A�����������Ȃ��͈͂ōŏ��A����������������s��ԂŕK�v�ȗg�͂��ŏ��̒�R�œ�����悤�A�t���b�v�p�x��i�K�Ȃ��Ɋ��炩�ɃR���g���[���ł���̂����z�����A��풆�ɂ�����p�C���b�g�ɂ�点�邱�Ƃ͂܂��s�\���B

�@�Ƃ���A���t���b�v�͎����I�ɍ쓮������̂ŁA���������i�K�ɉ����p���ς����̂łȂ���Ȃ�Ȃ��B

4 �쐼�A�������t���b�v���J�� top

�@�쐼�̋Z�p�҂����́A�l�^���������������B

�@���łɎ��p������Ă���Z�p�ł��A���������ŐV�����l���o���đ��蒼���Ƃ����C��������������A���E�ɗނ̂Ȃ����̓��ɂނ���E��Ŏ��g�B

�@��s�@�̑��x���������͗g�͂͏��Ȃ��Ă悭�A�f���傫����t���b�v�����p��傫�����ėg�͂𑝂₳�Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

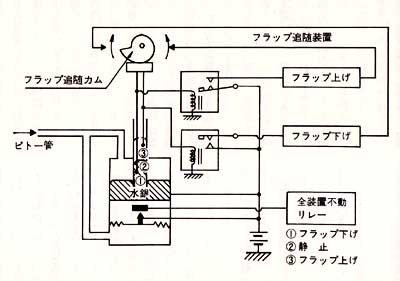

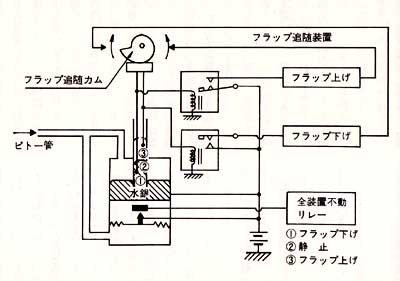

�@�쐼�̌����w���l���o�������@�́A���x�Ƃf�̑傫�������m���A���̗��҂̑傫���ɉ����ăt���b�v�̉����p��A���I�ɕς�����@�ŁA���x�̓s�g�[�ǂ��A�f�̑傫���͐��⒌���Z���T�[�i���m��j�Ɏg�����B

�@�s�g�[�ǂƐ��⒌������ł����ƁA���x�ɉ������s�g�[�ǂ���̈��͂ŁA���₪���⒌�����ɉ����グ����B

�@�t�ɂf�������������́A�d������͉�����B

�@���̐��⒌�����ɒi�Ⴂ�ɓd�ɂ��{�l��Ă����ƁA���⒌�̍����ɂ���ć@��{�Ƃ�����ɐG��Ă��Ȃ��A�A��{�����G��Ă���A�B��{�Ƃ��G��Ă���̎O�Ƃ���̏�Ԃ��ł���B

�@��������ꂼ��@�t���b�v�����A�A�t���b�v�Î~�A�B�t���b�v�グ�̓d�C�M���Ƃ��āA�t���b�v�쓮�̃��J�j�Y�����쓮������悤�ɂ���悢�B

�@������f�Z���T�[�Ƃ��Ďg�����̂́A��d���d�����ƁA�d�C���悭�ʂ��̂œs�����悢�Ȃǂ̗��R�ɂ����̂ł���B

�@�t���b�v���̂��͖̂����œ�������邪�A�����R�b�N�͐��⒌�̒��̓d�ɂ̏�Ԃɂ���č쓮����d�������[�ŊJ�����B |

�u���d�v�Ɏg�p���ꂽ�������t���b�v�̋@�\

|

�@���Ƃ��f�Ƒ��x�Ƃ̂��ˍ����Ő��⒌���@�̏�ԁA�܂�傫�Ȃf�����������ꍇ�́A�d�ɂ���{�Ƃ����₩��o�Ă���̂œd�C�����ʂ����A�}�O�l�b�g�͍쓮���Ȃ��̂ŁA�t���b�v�����̃����[�͕A�t���b�v�グ�̃����[�͊J�ƂȂ�A�t���b�v�����̕����ɖ������쓮����B

�@�f���������ćB�̏�ԁA�܂�d�ɂ���{�Ƃ�����ɂ���悤�ɂȂ�ƁA�d�C�����ʂ��ăt���b�v�グ�̃����[���A�t���b�v�����̃����[���J�ƂȂ��āA�����̓t���b�v�グ�̕����ɍ쓮����B

�@�t���b�v�̏グ�����̗ʂ́A���⒌�̏㉺�ɉ����ĉ�]�����Ɗp�x���ς��J���Ɠ����ɃZ�b�g���ꂽ�����R�b�N�̊J�x�ɂ���ăR���g���[�������̂ŁA�p�C���b�g�͋��J�n�̎��ɃX�C�b�`�����Ă�����������A�t���b�v�͊��S�Ɏ����I�ɁA���x�Ƃf�ɉ������œK�̊p�x�������A���炩�Ȑ��ł����B

�@���x���ɒ[�ɗ������Ƃ������l�ŁA���̎��̓s�g�[�ǂ���̈��͂̊W�Ő��⒌��������A�����[����уJ�����f�����������̂Ɠ�����ԂɂȂ�̂Ńt���b�v��������A�����ɂ��I�[�g���e�C�V�����i���]�������ċ@�̂��A�p�C���b�g�̈ӂɔ����������ɉ���Ă��܂����Ɓj��h�����Ƃ��ł����B

�@���̑��u���J�������̂́A���x������̎�C������Ă����쐼�̐����O�Y�Z�t�ق��c����V�A���T��̎O�Z�t�ŁA���a�\���N�Z���ܓ��A������R�{�����̍����̓��ɁA�������t�����u�����v�̎����@�����Ő������m�F���ꂽ�B

5 ���E�ɔ�ނ̂Ȃ��Ƒn top

�@���̌�A�e����̐��₪�Ƃяo���āA���̋����I������Ȃǂ̖������������A�e����v���X�`�b�N�ɂ���Ȃǂ��ĉ����A�쓮���������Ɋm���ƂȂ��āA�u�����v���甭�W�����u���_�v��u���d�v���̋��\�͂̌���ɖ𗧂����B

�@���⒌���̐���̏㉺����Ԋu�́A�킸���Z�~�������~�����x�ŁA���̊ԂŁ��x����O�Z�x�܂ł̃t���b�v�p�x���R���g���[�����鐸���Ȃ��̂������B

�@�����Z�t�����͂��̑��u�S�̂��A�ق�̈�ɂ���̑傫���ɑ���グ�A�p�C���b�g�̎�̓͂��͈͂Ɏ�t���āA�s�����̍ۂɂ͎���Ď̂Ă���悤�A�@���ێ��ɒ��ӂ������Ă����B

�@���ɂȂ��Ă킩�������Ƃ����A�O���̐퓬�@�ŁA���̎������t���b�v�̂悤�ȑ��u���g���Ă������̂͑S���Ȃ������B

�@��풆�Ƀt���b�v���g�����̂͂����Ă��A���������������ɂ��Ă��������������悤�ł���B

�@�������t���b�v�̌��ʂɂ��āA�u���d�v���Ő��������퓬�@�p�C���b�g�́A���������Ă���B

�@�u��풆�A�@�����グ�ăX�s�[�h�����������ȂǁA�}���ȑǂ��Ƃ�Ǝ������āA�I�[�g���e�C�V�����ɓ��肪�����B

�@���Ƃ��@�������N�������ƁA���ɐ��悤�Ƃ��ċ@���}���ɍ��ɌX����ƁA�}�p�̑傫���Ȃ����E�����������āA�ˑR�A�@�͔��̉E�̕��ɌX���Ă��܂��B

�@�������t���b�v�������u���d�v���ł́A���̎��E�������Ă���ƁA�t���b�v���W�����W�����Ɖ�����A����ɂ�ċ@�����̓����֓����ւƐH������ł����̂��킩�����B

�@���̂������ŗ���葬�x�������̂ɋ}���ȑ���ɂ��ς����A�i�����\�����ɋ߂����̂�����ꂽ�v

�@�̂��ɁA���̋��t���b�v�͔N�Ԃ̍q��W�Z�p�̔����܂ɂ���ꂽ���A�R�ɔ邾�����̂ŐV������ɂ́u����ǐ����u�̔����v�Ƃ������̂Ŕ��\���ꂽ�����ŁA���Ƃ��ڍׂȋ@�\�̐����ȂǂȂ��A��ʍ����ɂ͉��̂��Ƃ�炳���ς�킩��Ȃ������B

�@�����A�ČR���͂��̑��݂�m���Ă����炵���A�I���A��̌R�i�ߊ��Ƃ��Č��ؔ�s��ɑ��������}�b�J�[�T�[�����ɑ����ă^���b�v���~�肽�ČR�q��Q�d���J����ԁA���{���ɕ��������t�́u�N�[�Z���@�t���b�v�@���@�~�Z���v�������Ƃ����B

6 ���c���u�ɂ��Ƒn���� top

�@�����m�푈�Ɋ������{�R�p�@�̒��ŁA�����Ƃ��������Y����A�S���Ԃɂ킽���čq����̎�����������u���v�̍ő�̓����́A�o�������@�ƍs�����Ƃ��ɂł��钷��ȍq���͂ƁA�D�ꂽ�i�����\�i��ʂɋ�퐫�\�Ə�����Ă���ꍇ���������A���̓��e�͋��`�̋�퐫�\�ł���i�������Ӗ����Ă���悤���j�ɂ������B

�@����ɁA���̊i�����̗ǂ��𗠕t������̂Ƃ��āA���p�C���b�g��������l�Ɏw�E����̂́A�ނ�̑��c���o�Ƀs�^���Ƃ���A�ǂ̎育�����������B

�@����͒P�ɋ�͐v���ǂ��Ƃ��������łȂ��A���c�n�������Ȃ��̂Ƃ��A�͂̑傫���ɉ��������c���̐L�т𗘗p���āA������X�s�[�h�ɂ����鑀�c���o�Ƒǂ̌�����Ή�������悤�ɂ����A�Ɠ��̃A�C�f�B�A�ɂ���ē���ꂽ���̂ł���B

�@��s�@�������Ŕ�Ԏ��́A�ǂ��d���Ȃ�ƂƂ��ɁA���c���̏����̓����ɑ��Ă��悭�����A���ɒᑬ�ł͎育���������Ȃ��A�ǂ͌y���Ȃ邪�����������Ȃ�B

�@�ʂȌ�����������A�@�̂̎p���������悤�Ƃ��鎞�A�����̎��͑ǂ̓����͏����ł悭�A�ᑬ�ł͑傫���������Ȃ���Ȃ�Ȃ��B

�@�p�C���b�g�̑����炷��������낤�ƒᑬ���낤�ƁA�����p���ω��ɑ��ẮA�ł��邾�������悤�Ȏ育�����Ƒ��c���̓����ł��邱�Ƃ��]�܂����B

�@��s�@�̑ǂ́A�ᑬ�ł̌������d����������ł͏d�����A�����Ŏ荠�Ȍ�����^���悤�Ƃ���ƁA�ᑬ�ł̓X�J�X�J�̂����ς�����Ȃ��ǂɂȂ��Ă��܂��B

�@���̌X���͗������A���Ȃ킿�Œᑬ�x�ƁA�ő呬�x�Ƃ̊J�����傫���Ȃ�Ȃ�قNj����Ȃ�B

�@���ł́A���c���u�ɓ��ʂȋ@�\�������邱�ƂȂ��ɁA���c���ɏ]���̂��̂��ׂ����C���[���g�������Ƃ����I���ȃA�C�f�B�A�ɂ���āA���ꂪ��������Ă����B

�@�u�����ቺ�����v�ƌĂ�邱�̕��@�́A�����őǂɓ����͂��傫�����́A�r���Ń��C���[���L�т�̂ŁA�NJp�͑��c���̓����ɑ��ď������Ȃ����������h���A�ǂɓ����͂��ア�ᑬ�ł̓��C���[�̐L�т��������̂ŁA�ǂ��傫�������Č�����ۂ��Ƃ��ł���Ƃ������̂������B

�@����܂ł͐U����������ǂ̒x�ꂪ�o���肷�鋰�ꂪ����Ƃ��āA���c�n���ɂ���݂͐�֕��Ƃ���Ă����펯�������������A�O�H�d�H�̖x�z��Y�Z�t�̔��z�ɂ����̂ŁA�x�z���͐���Z�N���炢�����Ă���A��������Ƃɂ����u�l�̑��c�����s�@�̔�s���Ɋւ��錤���v�Ƒ肷��_���ɂ���čH�w���m�ƂȂ����B

�@���̂���ޑ��c�n���́A���x�ɉ����đǂ̊p�x�ƌ����̊W�����i�K�ɂ���鎩���������Ƃł������ׂ����̂��������A���ł����������̃I���W�i���łȂ���C�̂��܂Ȃ��쐼�̐v�O���[�v���l�����̂́A�������t���b�v���́A�����ƃV���v���Ȃ����������B

�@���c���u�̑��c����t�b�g�E�o�[�̓����́A���̉��ɓ������o�[����āA���C���[��b�g�ɂ���ĕ⏕���A�����ǁA���~�ǂȂǂ̑ǖʂ̉�]���ɓ`������B

�@���c���u�Ƃ��̃��o�[�̓��b�g�Ō���A�����烍�b�g�̘A���ʒu�܂ł̒��������c����t�b�g�E�o�[���������̃e�R��p������B

�@�쐼��������̂́A���̃��b�g�̘A���ʒu�������Ƃɂ��A�����̑��c���u���Ƒǖʑ��̘r�̒����̊�����ς��A���c���u�̓����Ƒǂ̌����̊W��ς��悤�Ƃ������̂������B

�@�A���ʒu�͏����Ȗ����ǂ��g���āA��i�K�ɕς�����悤�ɂȂ��Ă����B

�@�������̎��́A���o�[���ɑ���r�̒����̊������A���c���u�����������Ȃ�悤�ɂ��Ă��A���̑��c����t�b�g�E�o�[�̓����ɑ��đǂ͑傫�������̂ŁA�������[���ɓ�����B

�@�����Ƀe�R�̌����ő��c���Ȃǂ̎育�������K���ɏd���Ȃ�A���c�����y������������Ă��ǂ������ς�����Ȃ��A�Ƃ��������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�B

�@�����Ŕ�Ԏ��͂��̋t�ŁA�������c���̓����ɑ���NJp���������Ȃ�A�ǂ̌���������A�d������Ƃ��������Ƃ͂Ȃ��Ȃ�B

�@���̑��u�́u�r��ύX���u�v�Ƃ��A������s�̎��͏��~�ǁA�⏕������ѕ����ǂ̎O�ǂɂ������A�̂��ɕ����ǂɂ͂��̕K�v���Ȃ����Ƃ��킩�����̂ŁA���~�ǂƕ⏕�������ɍ̗p���邱�ƂɂȂ����B

�@���̑��u�ɂ���āA�������ƍ������̑ǂɑ��������v�����A�قڑS�ʓI�ɖ��������邱�Ƃ��ł������A�������ɋ��t���b�v�̂悤�Ɏ����Ŗ��i�K�Ƃ����Ƃ���܂ł͂��Ȃ������B

top

�������������������������������������������������������������������������������� |