|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

4 「強風」を陸上戦闘機に

《……中央には三機編隊の複編隊が二つ、縱陣列をつくり、高度三〇〇〇メートルで進撃すれば、その両側には八機ずつの九五水偵(水上偵察機)が高度差約五〇〇メートルで直接掩護の態勢を占め、戦闘機は更に五〇〇メートル高く、四〇〇〇メートルの高度をもって艦爆隊の斜め後上方に続いた。

……艦爆隊の搭乗員にしてみれば、どちらも二座機であり、どちらも固定銃と旋回銃を持ち、格闘戦の能力も自信も持っていることであるから、水偵隊の掩護を受けるということは、内心おだやかならぬものがあった。

「お前たちに掩護してもらわなくても、俺たちは自分で敵の戦闘機ぐらい射落して見せるのだ」

という意気込みであった。

空襲部隊の命令が出された時に、ある艦爆パイロットは、

「源田参謀、どうして水偵に艦爆の掩護をやらせるのですか。水偵などに負けるものですか」

と抗議を申し込んで来たほどであった。

しかし、この場合、戦闘機隊に存分の働きをしてもらうためには、歴戦者たる水偵に初陣の艦爆を掩護させる方がよかったと今でも考えている。

十時十分頃、飛行機隊が南京(なんきん)の衛星基地たる句容(くよう)付近にさしかかると、前方に点々と黒い小さなものが見え出した。

近寄るにつれ、敵の戦闘機であることは明瞭となった。

力ーチス「ホーク」型約一二機、ボーイング型約六機である。後方にいたわが戦闘機隊はまだ気付かない。

彼らは艦爆隊の後尾にいる水偵隊を「与(くみ)しやすし」と思ったのであろう。

大きく旋回して後方から水偵隊に襲いかかって来た。

ところが、この水偵隊は彼らが思ったような生易しい相手ではなかった。

くるりと反転すると直ちに敵に正向し、すれ違いざま格闘戦に入った。

敵の約一八機に対し、我は八戦隊、一水戦の水偵四機が立ち向かったに過ぎないが、たちまちにして敵の後尾にくっついて、七・七ミリ固定銃の猛射を沿びせた。

敵は数が多いので、一機を追いかけている間に他の一機が後方に迫って来ることもあったが、これは偵察者が持つ旋回銃で応戦した。

前後に利く武器を持っていた二刀流である。

この二刀流の使い手は宮本武蔵に劣らないものであった。

約一〇分間の戦闘で、名取機、由良機は各々二機、鬼怒機(「名取」「由良」「鬼怒」は、この水偵の所属する軽巡洋艦名)は一機を撃墜した。残りの敵機は、得意の垂直降下で遁走した》 |

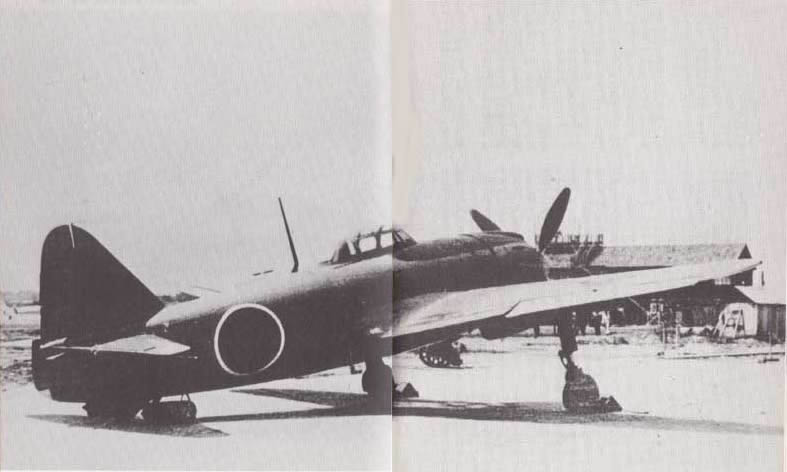

やや長くなったが、これは源田実著『海軍航空隊始末記・発進篇』(文芸春秋刊)からの引用で、昭和十二年の日華事変(日中戦争)のさいの水偵隊の活躍がよくわかる。

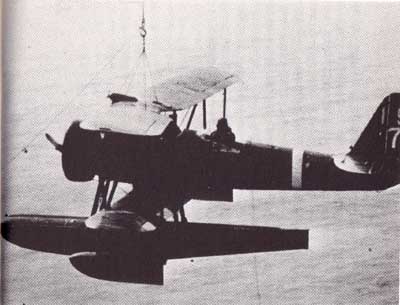

ここで九五水偵というのは、中島飛行機が昭和八年に完成した二人乗りの九五式水上偵察機のことで、軍艦のカタパルトから発射する艦載機として多数が使われた。

設計のチーフは、のちの二式水戦と同じ三竹忍技師で、水上機ながら格闘性能にすぐれ、引用文にもあるように、中国側のアメリカ製戦闘機を撃墜したこともあった。

ミッドウェー作戦を最後に第一線から姿を消したが、この水偵の活躍が日本海軍に水上機の有用性を認識させ、二式水戦や「強風」のような本格的な水上戦闘機の誕生をもたらしたのである。 |

デリックで巡洋艦に収容中の九五式水上偵察機

|

1 高速水上機を陸上戦闘機に top

海軍ではフロートつきの飛行機を水上機と呼んでいたが、俗に“下駄ばき機”とも呼ばれ、重く空気抵抗の大きいフロートをつけた水上機が、時速四〇〇キロを越えることは、まず無理と考えられていた。

それが、二式水戦二三五ノット(時速四三六キロ)、高速水偵「紫雲」二五三ノット(時速四六八キロ)、と相次いで四〇〇キロの壁をやぶり、「強風」にいたっては二六ニノット(時速約四八五キロ)と時速五〇〇キロにあと一歩というところまで達した。

このことから、零戦→二式水戦の逆で、「強風」のフロートを車輪に付け替えれば、かなり速い戦闘機となるだろう、ということは容易に想像できた。

二式水戦と、改造のベースとなった零戦一一型(A6M2)を較べてみると、フロートを付けることによって機体の重量が二五〇キロも重くなっている。

搭載量が違うので、総重量の増加は約七〇キロにとどまっているが、最大速度がA6M2の二八八ノット(時速五三三キロ)に対し、時速で一〇〇キロ近くも低下しているのは、主としてフロートの空気抵抗増加のせいだ。

次に、違う機種同士、すなわち二式水戦と「強風」を較べてみよう。

二式水戦と「強風」とでは時速で約五〇キロほどの違いがあるが、総重量三・七トンの「強風」と二・四六トンの二式水戦との速度差の原因の大部分は、翼面荷重とエンジン出力の違いによるものと言ってよい。

なぜなら、飛行機の速度増大の要因としては、前記の空気抵抗を減らすほかに、翼面積を小さくすること(翼面荷重は大きくなる)とエンジンの出力増加(馬力荷重が小さくなる)が有効だからで、この両機の数字を較べると、右の表のようになる。

これで見てもわかるように、「強風」は二式水戦に較べて翼面荷重が大きく馬力荷重が小さいことが、一トン以上も重い「強風」に時速約五〇キロもの優速をもたらしたものである。 |

二式水戦と「強風」の比較

|

これらのことを考え合わせると、「強風」のフロートを取っただけで時速一〇〇キロ、さらにエンジン出力を増大させて馬力荷重を減らせば、トータルで百数十キロの速度向上が考えられ、時速六〇〇キロ台の高速戦闘機ができるのは、誰の目にも明らかだった。

しかも、九七大艇、二式大艇と四発大型飛行艇で見せた川西設計陣の実力は、まだ荒けずりなところがあるとは言え「紫雲」や「強風」のような小型高速機をも、立派にこなし得ることがはっきりした。

「強風」を陸上戦闘機に改造しようという気運が、おのずと川西の社内に盛り上がったとしても不思議ではない。

2 局地戦闘機の発想うまれる top

昭和十六年十二月、太平洋戦争が始まった直後のある日、鳴尾にあった川西の本社の一室で、川西龍三社長、前原謙治副社長、橋口義雄技師長に菊原静男設計課長の四人による討議が行なわれた。

すでに十三試大艇(のちの二式大艇)、十四試高速水偵「紫雲」は、試作機も飛んで実用機へ仕上げの段階にあり、十五試水戦「強風」も試作機の完成まぢかで、設計関係者の手が幾分すいてきたので、次にどんな飛行機をやったらいいかがテーマだった。

意見は三つにわかれ、社長、副社長は艦上攻撃機、橋口技師長は二式大艇を陸上機に改造した大型爆撃機、菊原技師は局地戦闘機をそれぞれ提案した。

結局、一番若い菊原の案をとることになったが、これには二つの理由があった。

戦争がはじまって間もなかったが、それまでの上陸作戦における飛行機の使い方からすると、船団上空の防空は、陸上基地から発進したアシの長い陸軍の「隼」や海軍の零戦が立派にやってのけ、作戦に先だって行なわれた敵航空基地への先制攻撃で、上陸部隊はほとんど敵機の妨害をうけることなしに上陸することができた。

従って、問題は上陸作戦の援護用ではなく、むしろ、それから先の広大な占領地域を確保するための局地防空をどうするかにあることが明らかで、会社としても大量の注文につながる可能性がもっとも大きいとも考えられた。

もう一つ、設計のリーダーとして「強風」をやっていて菊原が感じたことは、飛行機設計者、特に若い設計者たちにとって戦闘機の設計は、一度はやってみたい“夢”であるということだった。

だからこそ、彼らは「強風」にありったけのアイディアと情熱を傾けている。

本格的な陸上戦闘機ともなれば、やる気はさらに倍加して、いいものができると確信していたし、若い技師たちと、このことについて熱心に語り合ったこともあった。

菊原は、足立英三郎技師らと「強風」のフロートを車輪付の脚にする改造案について、図面による検討と大ざっぱな性能推算をやってみた。

足立技師は、ワクワクする思いで「強風」の図面の上に重ねて、主脚と引込脚を書きこみ、降着装置の変更に伴う機体の改造や装備の変更などを検討してみたが、主脚が長すぎるほかは、たいして問題はない、と考えられた。

エンジンは、中島飛行機が試作して海軍の強力なバックアップにより完成が急がれていた一八〇〇馬力の新鋭「誉」を使用することとした。

菊原の試算によると、フロートを取り去ったことによる空気抵抗の減少と、エンジン換装によるパワーアップによって、“強風改”の最大速度は八〇ノット増の約三五〇ノット(時速六五〇キロ)に達すると見込まれた。

3 「仮称一号局地戦闘機」の開発スタート top

菊原は社長の許可を得て、海軍航空本部におもむき、技術部長の多田力三少将に会って川西の計画を話した。

急いだので特に説明用の資料なども用意せず、ぶっつけ本番の説明ではあったが、多田少将は話のわかる人で、その場で「よろしい、すぐやりなさい」と即決してくれた。

帰社して社長に報告、すぐに新戦闘機の開発がスタートしたが、川西は義理がたい会社で、戦後、海軍が消滅したのちも多田少将を長いあいだ顧問として遇していたのは、この時の恩義を感じてのことと思われる。

社内名称はX-1、本来ならば昭和十六年から十七年にかけての試作スタートだから「十六試」とか「十七試」とかの呼称がつくはずだが、海軍の正式の企画ではないので「仮称一号局地戦闘機」と呼ばれることになった。

海軍としては、すでに十四試局地戦闘機「雷電」の試作を三菱に発注ずみで、九六艦戦や零戦で実績のある三菱の仕事に信頼をよせていたから、川西の持ちこみ企画には「やらせてみて、良ければ採用してやろう」といった程度の期待しかもっていなかったと思われる。

だが、本格的な戦闘機がやれる、と張り切った川西の設計者たちにとって、海軍の肚(はら)のうちなど問題ではなかった。

早速、改修に要する費用と期間をできるだけ節約するため、「強風」の設計をなるべく生かし、改造はエンジンの換装と、フロートを引込脚にかえることの二点に絞って設計が進められた。

実は後になって、この主要変更の二点が泣きどころになろうとは、新しい仕事に、はやりにはやる設計者たちの考え及ばないことだった。

装備エンジンの「火星」と「誉」を較べると、「誉」は出力は大きいが直径は逆に一五センチ以上も小さくなっていたから、本来ならば胴体の太さも減らすべきだったが、胴体を再設計していると時間がかかるので、ひとまずそのままとした。

ただし、エンジンが変わったためにエンジン艤装関係が変わるので、防火壁から前は新しくなった。

陸上機にするために尾輪を付けることになったが、「強風」の胴体のままだと三点姿勢で機首が上がりすぎるので、尾部下面にふくらみをつけた。

水平尾翼はそのままだったが、垂直尾翼の前縁の形が少し変わり、この結果「強風」とはかなり違った印象の胴体となった。

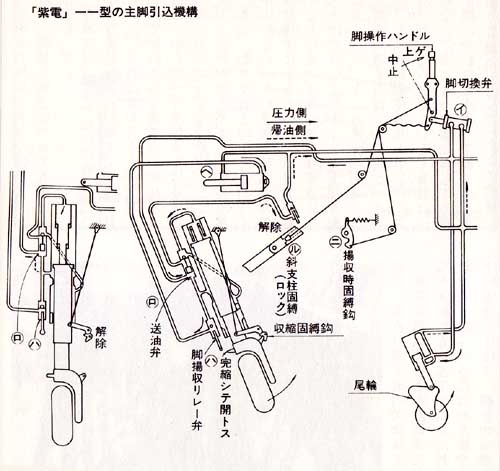

4 中翼のため複雑化した主脚機構 top

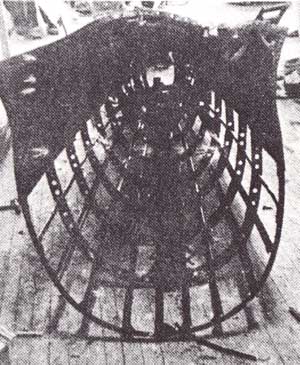

主翼は翼端フロートを取り去り、新たに引込脚機構とその収納部を設けるための設計変更が行なわれたが、水上機としては有利だった中翼型式が、陸上機には逆にマイナスの要素となり、設計を難航させた。

主翼を波しぶきから守るため、海面からできるだけ遠ざけようという意図で中翼にしたのだが、陸上機とした場合には主翼から地面との間隔が大きくなり、脚柱が長くなる結果をもたらす。

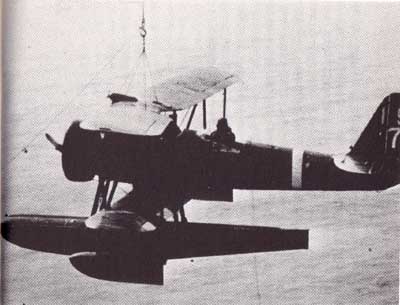

中翼機の脚引込では、F4F以前のグラマンの艦戦やカーチスの複葉急降下爆撃機、それにブリュースター「バッファロー」戦闘機などに見られる胴体内引込法で、アメリカが独自のものをもっていた。 |

複雑な主脚引込機構をもつカーチスSBC-3「ヘルダイバー」

|

この方法の欠点は引込機構が複雑なことと、車輪間隔が広くとれないので、速度が余り速くない時代にはよかったが、高速で、しかも着陸地の条件の悪さも考えに入れなければならない陸上戦闘機にはむかない。

いきおい、普通の脚引込構造となるが、脚の支点の位置は主翼内機関砲の位置で決まり、しかも改造をできるだけ容易にするため、脚引き込みのため胴体に切り欠きをつくることは避けたかった。

この二つの制約から、引込時の脚の寸法が決まってしまうので、あらかじめ決められた必要な脚の寸法との間に、かなりの食い違いが生ずる。

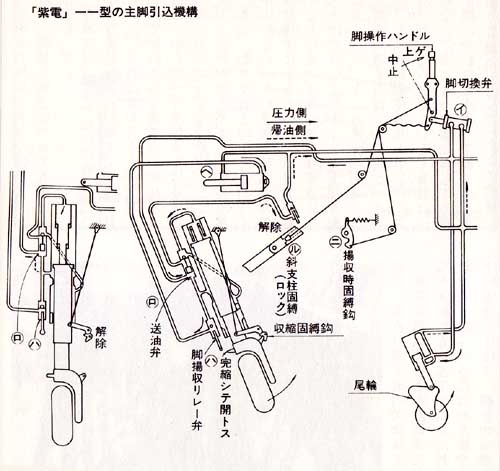

脚柱が最大に伸び切った状態、すなわち車輪が接地しない時の脚柱の回転中心から車輪中心までの寸法が一七五一・七ミリ、これに対して脚を主翼内に格納した時の寸法は一三六六・五ミリしかとれないで、さしひき三八五ミリほど脚柱を縮めないと主翼内に収まらないことになる。

そこで川西の大沼康二、萱場製作所の鈴木技師らが中心になって、いったん脚を短くしてから引き込み、脚を出したとき元の長さに戻るという、世界にも余り例のない伸縮式の脚支柱構造を考え出した。

基本的には従来のオレオ式脚柱の外側にもう一つの筒を設け、脚柱本体がこの中でスライドして全体の長さを長、短の二段階に変え、油圧作動のボールによって外筒と脚柱本体のロックを行なう、というものである。

こう書くと筒単なようだが、実際には脚柱のロックが外れなかったり、脚柱が完全に伸び切らなかったり、伸びた時の外筒と脚柱本体のロックが不完全で接地と同時に脚柱が縮むなど、作動に不安があった。

そのうえ川西自体が、初めての陸上機用引込脚の経験ということもあって、脚にまつわるトラブルは、装備エンジンである「誉」の不調とともに、パイロットや整備員たちを悩ませることになった。 |

|

5 本格的重戦闘機「紫電」 top

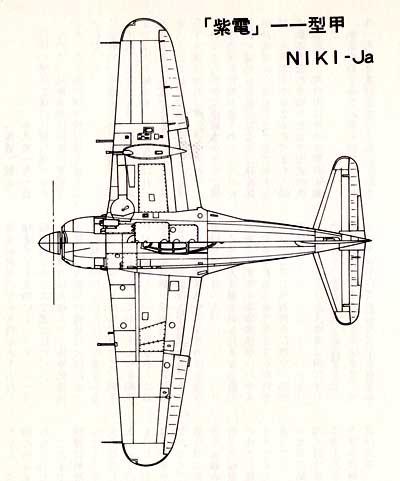

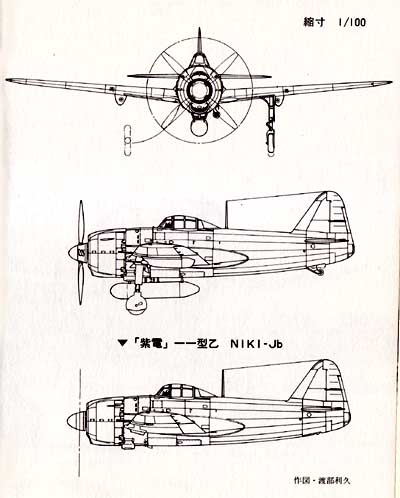

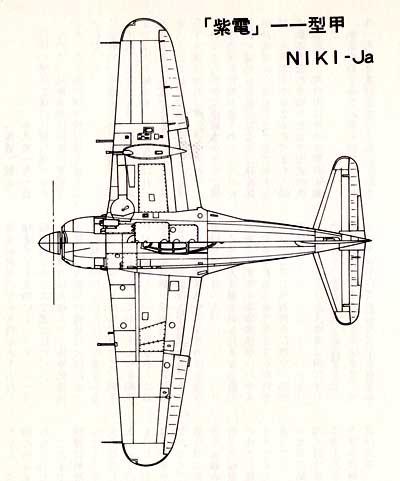

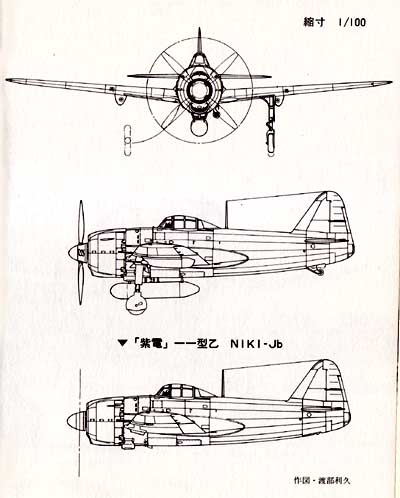

「仮称一号局地戦闘機」は試作名称がないまま設計が続けられたが、機体記号としてはベースになった「強風」のN1K1のうしろに局地戦闘機を示す「J」がつけられ、N1K1-Jとなり、愛称も「紫電」と決まって、ようやく海軍から正規の試作機として認知された形となった。

「紫電」の設計が始まった頃、陸軍でも中島飛行機に命じて「誉」装備の単座戦闘機キ84「疾風」の設計を開始しており、いよいよ日本にも大出力・高翼面荷重の本格的重戦闘機の時代が到来しようとしていた。

「隼」や零戦の時代はエンジンも一〇〇〇馬力そこそこで、総重量も二・六トンから二・七トン程度であったが、四年後の「疾風」や「紫電」になると、エンジン出力は倍ちかくに増大し、総重量も一トン以上も増えた。

四年間の技術の大きな変革であったが、機体の構造についても考え方が変わっていた。

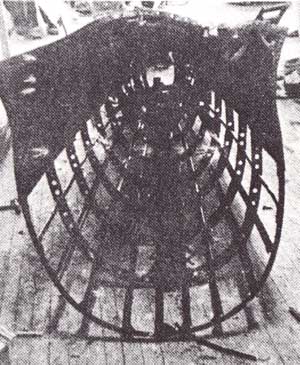

零戦では、胴体の細い円框にまで、小さな重量軽減孔が数多くあけられていた。

この程度の孔をあけても、全体で節約できる重量など知れたもので、面倒な手間をかけるだけつまらない、とする考えもあったが、たとえ工数が増えても重量軽減を第一とし、数グラムといえどもおろそかにしない、という堀越二郎技師の設計哲学によるものだ。

重量を減らすことによって得られる性能向上が大きければ、工数が増えても結果的に安くつく、という考えである。

川西の考え方は、少し違っていた。

小さい重量軽減孔など、いくらあけたところで、たいして重量は減らない。

それより実戦に少しでも早く間に合わせるため、工数を減らすような構造にすることが望ましい、と彼らは考えたのである。

重量軽減孔のことを設計者たちは“バカ孔”とよんでいたが、川西の設計室では「バカ孔はバカのやること」をモットーに、構造の合理化と工数低減に重点をおいた。

このような設計思想の違いは、単に設計者の考えだけでなく、その飛行機が設計される時点での客観情勢にも、大いに関係がある。

たとえば、同じ一〇キロの重量増加に対して、一〇〇〇馬力級の零戦に較べると、二〇〇〇馬力ちかいエンジンを積んだ「紫電」のほうが影響が少ないし、軍の性能要求も、零戦は攻撃機を掩護するため大きな航続力を必要としたが、局地戦闘機である「紫電」は、その点でも楽だった。

“バカ孔”の分を全部取り戻すことは無理だが、設計技術によって、ある程度は重量増加を押えることができる。

陸軍の「隼」と「疾風」との関係も同様で、重量軽減より工数低減や生産性を重視する設計に日本が変かったのは、この「紫電」や「疾風」の時代からであった。

しかし、重量に対してシビアな日本流の設計の伝統が決して失われていなかったことは、ほぼ同クラスの二〇〇〇馬力級エンジンを積んだ「紫雲」の機体重量二・七トンに較べ、グラマンF6F-3の機体重量が四・一トンもあったことからもうかがい知ることができる。 |

零戦の後部胴体の構造。こまかい部分にまで小孔、

いわゆる゛バカ孔”をあけて、

徹底した重量軽減をはかっている

|

6 試作一号機短期で完成 top

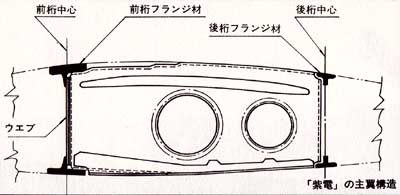

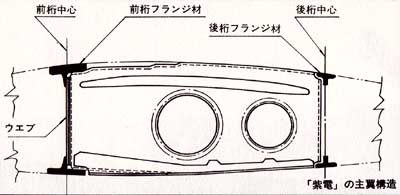

何にでも旺盛な好奇心と、がむしゃらな闘志を燃やす川西の設計者たちがやった仕事の一つに、桁フライスと呼ばれる工作機械の開発があった。

桁は主翼にかかる荷重を支える、構造上のバックボーンと言うべきものだが、この桁の上下にはT型をしたフランジ(縁材)が使われている。

フランジ材は根元から先端まで同じ断面ではなく、先細りになっており、しかも主翼の各断面の位置に応じて、表面の傾斜に微妙な変化が与えられている。

フランジ材は、鉄道のレールなどと同様、同じ断面の長尺の材料として造られており、主翼の桁のフランジとして使うためには、必要な長さに切って、根元から先端に至るまで決められた寸法となるよう、削り出さなければならない。

零戦の主桁は片翼の中間あたりでつないでいたが、川西では結合は機体中心部だけとし、片側主翼については、つなぎ目のない一本ものとした。 |

「紫電」の主翼構造

|

川西の技術者たちは、六メートルちかい桁フランジ材を加工するための精巧な工作機械、桁フライスを自力で造り上げた。

桁フライスは合計三六台も造られ、のちに「紫電」「紫電」改の急速大量生産に大きな威力を発揮したが、戦後、兵器生産に使える危険な機械ということで、占領軍から破壊を命じられたが、奇蹟的に一台だけ残った。

この一台は、今でも日本飛行機の杉田工場にあり、戦後、新明和工業が開発した高性能飛行艇PS-1の桁をけずるのに使われているという。

|

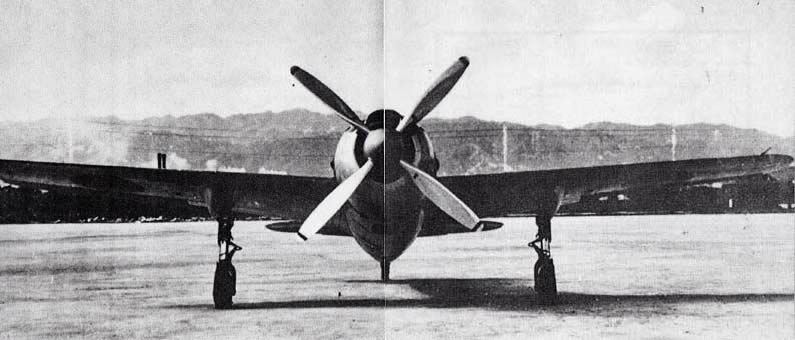

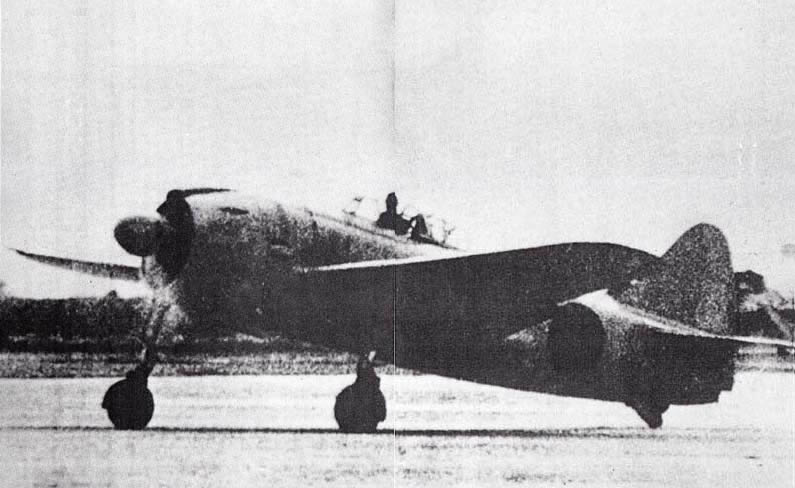

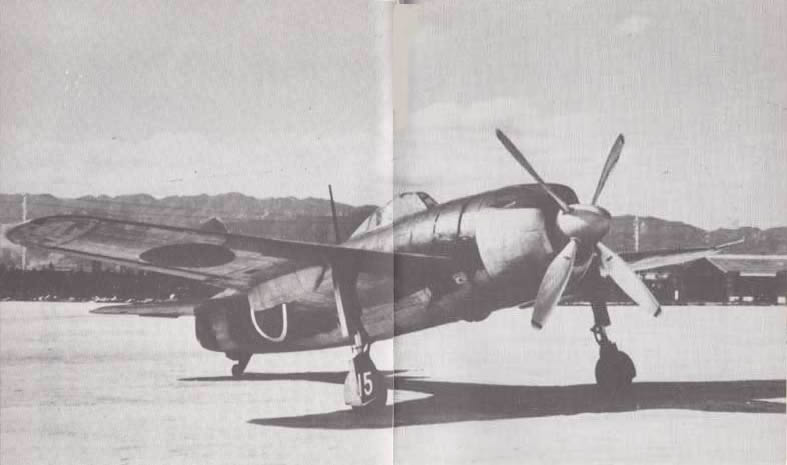

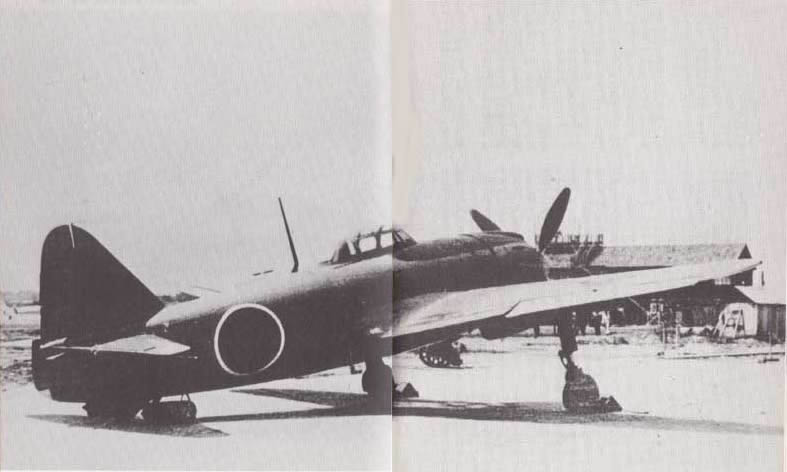

「紫電」試作一号機N1K1-J

|

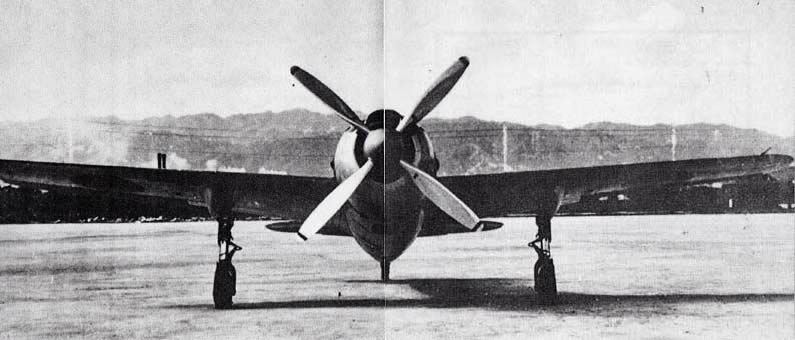

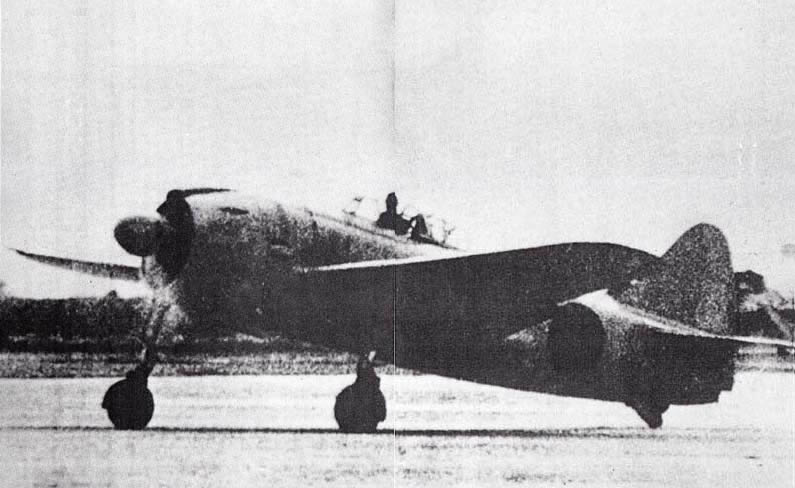

全社をあげての努力のかいがあって、昭和十七年の暮もおしせまった頃、「紫電」の試作一号機が完成した。

かなり「強風」からの転用があったとは言え、設計開始から一年たらずの完成は、日本としては異例の超スピードだった。

外径の小さな「誉」エンジンのため、前部を思い切って絞ったカウリング、二〇〇〇馬力に近い強大なパワーを吸収するための四枚羽根の大直径プロペラ、尾部まで太くなったずんぐりした胴体、そして異様に長い脚など、これまでの洗練された零戦に較べると、どうひいき目に見てもスマートとは言えなかった。

しかし、当事者たちには、それが逆に、たくましさとして映じたことも事実だった。

7 「紫電」飛ぶ!十八年一月一日 top

川西の鳴尾工場(西宮市)には飛行場がなかったので、試験飛行は陸軍の管理下にあった大阪の伊丹飛行場を使うことになった。

試験飛行を急ぐため、分解をしないで運ぶことになり、鳴尾から大阪までは団平(だんぺい)船によって海路運ばれ、大阪市内は市電が止ったあとの深夜、大型トレーラーによって、静々と運ばれた。

今と違って道幅もせまく、電柱や市電の架線が張りめぐらされた市内の通過は容易ではなく、垂直尾翼が電線につかえると竹竿で持ち上げ、主翼端がつかえるので止むを得ず数本の電柱を切りたおすなどの大騒動の末、明け方にやっと伊丹に着いた。

慎重を期するため第一回目は、試作一号機と並行して造られていた強度試験用のゼロ号機があてられ、輸送テスト成功によってすぐに一号機が同じコースで運ばれた。

|

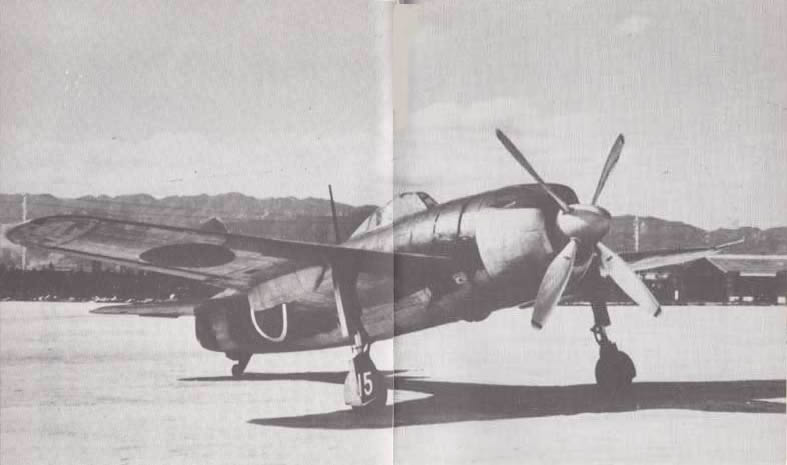

昭和17年12月31日に初飛行した「紫電」試作一号機

|

試験飛行は大晦日で、海軍航空技術廠飛行実験部の帆足巧大尉によって初飛行が行なわれた。

本来なら会社のパイロットがまず乗って、調子その他を調べてからするのが順序だが、零戦と違って見るからに精悍そうな試製一号局戦に一目惚れした帆足大尉は、地上滑走だけでも、と言って乗り込むと、そのまま飛び上がってしまった。

この時は脚を出したままで飛んだので、帆走大尉は調子がいいから明日は脚を引込めて飛んでみたいと言い出して、川西側を二度びっくりさせた。

川西としては、大晦日に飛ばせたのは、一区切りという気持からで、細部の作業はまだ残したままで、あとは年が明けてからやる積りでいたから、強い風圧がかかった場合の脚の引き込みテストは、まだやっていなかったのだ。

これまで、ほとんど休みもなく、無理に無理を重ねてきた関係者たちにとって、正月三ヶ日の休みは最大の楽しみだった。

大晦日には、久しぶりに東京に帰ってくつろぐ積りだった試作工場の高橋元男主任は予定をかえ、強度試験場から応援を頼んで、すぐに応急のテスト装置をつくり、脚カバーに風圧がかかった状態の模擬地上テストを始めた。

高橋主任を初め全員が、厳寒の中での徹夜作業に時を忘れ、昭和十八年元旦の夜明け前にテストを終えた。

元日の朝、上機嫌でやってきた帆足大尉の操縦で無事に脚を引っ込めて飛んだが、その後も脚に関するトラブルは絶えなかったらしく、当時、試作工場にいて「紫電」にかかわった一人、野村治氏(鳥取県在住)は筆者への手紙で、次のように述べている。

《「紫電」の二段式引込脚の電気系統の部品を作ったのですが、内筒が外筒に入った時にランプがつき、脚が翼内に入った時に、もう一つのランプがつく、当時としては複雑なものでした。

ある日、日時は記憶が定かでないのですが、試作工場主任の高橋さんから、すぐに伊丹の飛行場まで一緒に行ってくれ、と言われ出かけました。

行ってみると、海軍の少佐(帆足少佐?)から「脚の引込完了のランプがつかない。貴様らオレを殺す気か」

と語気するどく叱られました。

部品を調べたが、どこにも変わったところは見られないので、「図面どおりですよ」といったら、今度は高橋さんに文句が飛んだので、テストをすることになりました。

「紫電」を起重機で吊り上げ、スピードに対する風圧計算をして風圧に相当する錘りをつけて脚の引き込み操作をやるのです。私は横からそれを見ていましたが、スピードが設計値より出すぎたため、風圧で脚が押されて翼の引込孔よりうしろに若干ずれたためとわかり、一号機では油圧を上げるために油タンクをもう一つつけて飛んだら、良くなったと記憶しています。

あとで飛行機を起重機から降ろす時、少佐が「性能のよい飛行機は困ることもある」と。

まだ未成年だった私に笑顔で言ったことを覚えています》 |

全幅 12m 全長 8.89m 自重 2,897kg 全備重量 3,900kg

エンジン 中島「誉」二一型 空冷二重星型18気筒 1,990馬力(離昇)

プロペラ 定速四翅(直径3.3m) 最大速度 584km/時/5,900mで

上昇力 6,000mまで5分50秒 実用上昇限度 12,100m

航続距離 1430km 武装 20mm機銃×4 爆弾60kg×2 |

|

|

オレンジ色の塗装をした「紫電」試作一号機

実施部隊用の正式塗装をした「紫電」試作機

|

top

**************************************** |