|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

10 「紫電」と「ヘルキャット」初の対決

最初に「紫電」で編成されることになった部隊は第三四一海軍航空隊で、司令は小笠原章一中佐(のちに舟木忠夫中佐)、飛行隊長は白根斐夫大尉だった。

白根大尉は中国大陸での零戦による初陣以来、数多くの実戦の洗礼をうけ、「紫電」の実用試験にあたっては、主担当者となって完成に貢献した人である。

分隊長は兵学校六九期の金子元威、浅川正明両中尉、隊員は主として二十歳前後の予科練卒業生たち。

いずれも実戦経験はないが若さあふれる搭乗員たちで、四国松山基地で編成をおわると、ただちに「零戦」で訓練を開始、一時、笠ノ原基地をへて昭和十九年一月、千葉県館山基地に移った頃、二機、三機と「紫電」が空輸されてきて、徐々に「零戦」と交替した。

乗りなれた「零戦」から「紫電」に移った搭乗員たちは、操縦感覚の余りにも大きな相違にとまどいながらも、強力なエンジンによる小気味よい加速と、無理な操縦にもビクともしない頑丈な機体や、めずらしい自動空戦フラップなどに新時代の戦闘機らしい魅力を感じた。

1 新鋭戦闘機「紫電」と「雷電」 top

ちょうどこの頃横須賀基地では、もう一つの新機種による戦闘機隊が生まれつつあった。

「紫電」の三四一空とほぼ同じ昭和十八年十一月に開隊された第三〇一航空隊がそれで、対大型機攻撃用として開発され横空で実用実験中だった、局地戦闘機「雷電」だけで編成されることになっていた。

司令が八木勝利中佐、飛行隊長は歴戦の藤田怡与蔵大尉(のち少佐、日本航空機長)で、紫電隊と同じく兵学校六九期の岩下邦雄(のち大尉、野原産業株式会社社長)、香田克巳、島本重二中尉らが分隊長となり、これまた零戦搭乗員を集めて訓練を行なっていた。

「紫電」と同様、この「雷電」も、完成の極致ともいうべき零戦に乗りなれた搭乗員たちにとって、異質の機体だった。

特に大直径のエンジンと異常に太い胴体のため、前方視界の悪さから地上滑走中に、ほかの搭乗員がプロペラで切断されるという、いたましい事故も起った。 |

局地戦闘機「雷電」

小型の零戦に慣れたパイロットには、雷電は乗りにくい機種であった

|

空中にあがると、翼面荷重が大きいために、ちょっと無理な操作をすると失速する傾向があり、「いやな飛行機に乗せられた」というのが、搭乗員たちの偽らざる気持だった。

見た目にもスマートで、操縦性も外見の印象通りなめらかな零戦に較べると「雷電」の違いは、搭乗員たちにとって「紫電」以上のものがあったようだ。しかし、半年にわたる訓練によってようやく練度もあがり、戦力も充実していった。

航空部隊というものは機材と人員がそろえば、それですぐ戦力化するというものではない。

特に「紫電」や「雷電」のような新しい機種の場合は、まず各搭乗員が飛行機に慣れることから始まり、徐々にむずかしい飛行訓練に入る。

一通り単機の訓練が終ったところで、次は編隊による空戦訓練、初めは小単位から始まって、しまいには大編隊による行動、空戦訓練までをこなし、さらに隊員相互の気持が通じ合うようになるまでには、少なくとも半年以上の練成期間を必要とする。この間の経過を、三〇一空戦時日誌から追ってみると、昭和十八年十一月五日から十日の間に横須賀航空隊で開隊、すぐに零戦による訓練を開始。名目は「局地戦闘機をもってする大型爆撃機撃墜法に関する研究実験」だった。

昭和十九年一月一日の使用可能機数(カッコ内は整備または修理中のもの)は、零戦一二(七)、十四試局戦(雷電の試作名)四(一)、「雷電」一○(一)となっているが、その後、三菱の鈴鹿製作所から「雷電」が続々空輸されて機数もふえ、「雷電」一一型四〇(二〇)、零戦五二型四七(五)の大戦闘機隊になった五月二十九日、本隊の「雷電」四九機が館山基地に進出し、厚木に派遣されていた零戦隊二〇機と合流した。 |

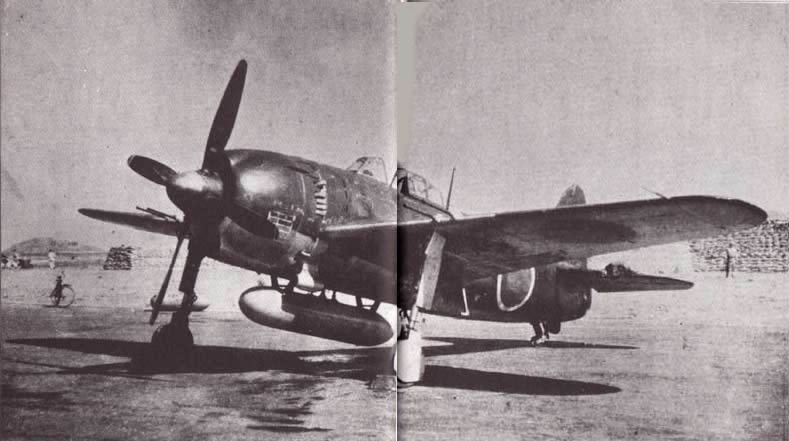

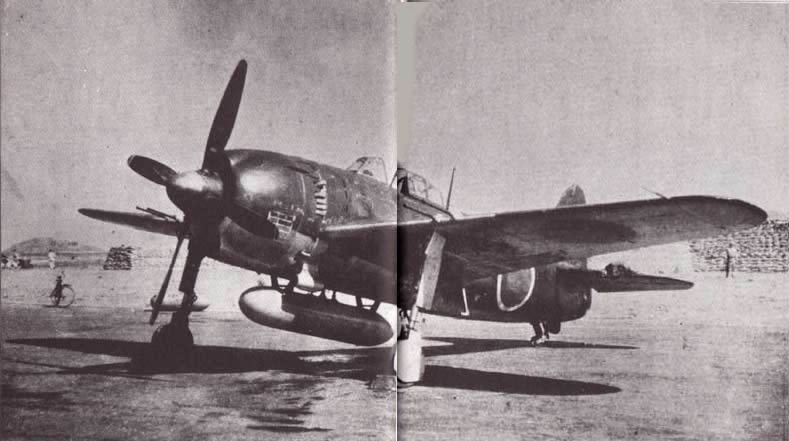

零式艦上戦闘機五二型

|

2 悲運の三〇一航空隊 top

この頃、マリアナ方面の戦雲にわかに動いて、米軍のサイパン島攻略の企図が明らかになったため、わが海軍の機動部隊と基地航空部隊の全兵力をもって、敵の戦艦群および強力な機動部隊群を一挙に撃滅しようと、十九年六月十四日、「あ号作戦決戦用意」が発令された。

基地航空部隊の主力となったのが、第二一航空艦隊に横須賀航空隊を加えた、いわゆる「八幡(はちまん)部隊」で、硫黄島に進出することになっていた。

館山基地が、この進出部隊の中継基地となり、戦闘機、陸攻、艦攻などの新鋭部隊が、続々と集結した。

元々館山基地には、本隊である館山海軍航空隊があり、水上偵察機、観測機、艦上攻撃機などをもっていた。

また、ここで開隊した九〇一空の飛行艇隊、陸上攻撃機隊がおり、さらにここで再編成された戦闘機の二五二空などもいた。

そのうえ「紫電」の三四一空(獅部隊)や新鋭艦攻「天山」の七五二空も一角を占めていた。

そこヘ一○○機近い三〇一空の大部隊が移動したのだから大変だ。

基地は、各部隊の飛行機や搭乗員、整備員たちでふくれあがり、上空から見下ろすと滑走路をわずかに残して、飛行場全体が飛行機で埋めつくされたといっても過言でないほどだった。

滑走路は出て行く飛行機、降りてくる飛行機で絶え間なくふさがれ、思うように訓練ができなくなった紫電隊の三四一空は、四〇二飛行隊が分かれて余裕のある愛知県の明治基地に移っていった。

雷電隊が館山基地にやってきた目的は、ほかの部隊とはちがっていた。

これより先、雷電隊の編成に先だって岩下邦雄中尉は、軍令部航空参謀の源田実中佐(のち大佐、「紫電」改の三四三空司令となる、戦後参議院議員)に呼ばれ海軍省に行った。

そこで源田参謀に打ち明けられたことは、こうだった。

| 「いま南方では、しきりに高空性能のいいB17やB24が跳梁(ちょうりょう)しているが、零戦ではもう歯が立たん。どうしても重武装の局地戦闘機が必要だ。このまま彼らのなすがままにしておくと、そのうち日本本土が絨毯(じゅうたん)爆撃でやられるようになるのは、目に見えている。だから、いまのうちにたたいておかなければいかん。三〇一空は、そのための部隊だ」 |

つまりラバウル進出が目的だったわけだが、「雷電」は航続距離が短いので、いったん館山に移り、ここから硫黄島、サイパン経由でラバウルに進出する予定だった。

ところが「サイパン危うし」となっては、ラバウル進出どころではない。

練度のあがった三〇一空は貴重な戦力だったから急遽、硫黄島に派遣されることになり、せっかくなじんだ「雷電」を厚木の三〇二空に引き渡し、再び零戦隊として硫黄島に進出した。

しかし肝心の八幡部隊本隊が悪天候にさえぎられて進出を果たさないうちに、敵の機動部隊の一部が、硫黄島と小笠原諸島の父島に攻撃をかけてきた。

圧倒的な敵空母艦載機のグラマンF6Fにたいし、六月十五日から七月四日にかけて、三〇一空は劣勢の零戦をもって応戦したが、零戦に昔日のおもかげを求むべくもなく、四回にわたる邀撃(ようげき)戦で半数以上が未帰還となり、その上、香田、島本両分隊長をも失った。 |

三四三空司令・源田実大佐

|

さらに不幸なことに、たまたま零戦の空輸のために硫黄島にやってきた三四一空第四〇一飛行隊の金子大尉(少し前に進級していた)らも到着翌日に空襲にあい、邀撃(ようげき)にあがったまま未帰還となってしまった。

彼らにしてみれば、日夜訓練を重ねてきた新鋭「紫電」に乗っての戦闘でなかっただけに、さぞや無念だったに違いない。

そして「雷電」でなしに零戦で戦った三〇一空の搭乗員たちもまた、同じ思いだったことだろう。

特に、映画俳優のロバート・レツドフォードばりのナイス・ボーイだった金子大尉は、岩下とともに大分航空隊での三七期飛行学生時代、一、二番を分け合った優秀な士官パイロットで、戦死したときはまだ弱冠二十四歳、一年にみたない新婚の妻を残しての最期だった。

その新妻の手もとには、戦死した夫が風防ガラスの破片に彫った「紫電」のペンダントが残された。

「紫電で戦いたかったなあ」

あたかもそれは、心ならずも零戦で散った一人の「紫電」パイロットの、熱い思いが伝わってくるような「紫電」のフィーリングを、よくとらえた出来であった。

|

「紫電」一一型丙

|

米村とともに、もう一人の「紫電」生き残り分隊長についてふれておこう。

同じく航空自衛隊幕僚長の山田良市空将も、戦闘四〇二飛行隊の先任分隊長として「紫電」とともに育ち、台湾、フィリピンと激戦のなかを「紫電」で戦いぬいたが、のちに三四三空に転じ、鴛淵(おしぶち)孝大尉の戦闘七〇一飛行隊の先任分隊長として、今度は「紫電」改で戦うことになる。

山田空将にとって、特に「紫電」が忘れられないのは、脚のブレーキの噛みつきによって着陸時に転覆大破、負傷するという事故のあったことだ。

幸い、座席回りの頑丈な機体構造のおかげで命拾いしたが、山田空将のひたいには、今だにその時の傷痕が残っていた。

4 紫電隊、台湾で勇戦 top

話は少しさかのぼるが、館山から明治基地に移って訓練を続けていた四〇二飛行隊は、フィリピン方面に連合軍の侵攻が予想されると頃から台湾進出を命じられ、宮崎で四〇一飛行隊と合流した。

九月初め、なつかしの内地に別れを告げた紫電隊は、沖縄を経由して台湾の高雄基地に進出した。

南国の強い太陽の光をプロペラにキラキラ反射させながら、次々に降りてくる新鋭戦闘機「紫電」の姿は、颯爽(さっそう)として基地を圧し、ほかの隊員たちの羨望(せんぼう)と期待の眼差しをもって迎えられた。

しかし故障と事故は相かわらずで、機材の消耗は激しかったが、この頃よくやく生産もあがるようになり、四月は九三、六月は七一、七月は九〇、そして九月には最高の一〇六機を記録したから、機材の補充はなんとか間に合った。

飛行機がたりなくなると、隊員たちが台湾から川西の工場まで取りに行った。

鳴尾工場は、酒の本場、灘をひかえ、おまけに休息の場所にもこと欠かなかったので、搭乗員たちにとって飛行機の領収に内地に帰るのは、大きな楽しみでもあった。

紫電隊が台湾に進出して間もなく、戦機はにわかに動き、敵機動部隊の台湾来襲は確実となり、索敵が強化された。

果せるかな、十月十二日早朝、台湾南部の東港基地を飛び立った九〇一空の索敵飛行艇隊は、台湾最南端のガランピ岬の一〇〇度から一三〇度の間、一六○カイリに敵機動部隊四群がいるのを、機上のレーダー・スクリーンにキャッチした。

○三四〇(午前三時四十分)、この報告によって台湾全島に空襲警報が発令された。

東港水上基地のすぐ北方にある高雄大崗山(だいこうざん)基地には、この日の空中戦闘に備えて毎日猛訓練を続けてきた、甲飛一〇期生の搭乗員を主力とする新鋭「紫電」の三四一空四〇一飛行隊が展開していた。

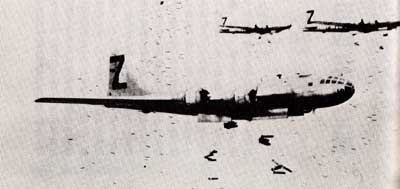

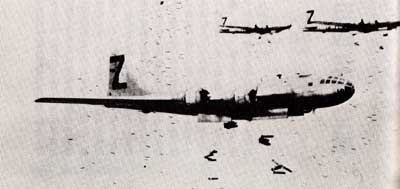

支那大陸から高々度偵察に飛来するP38「ライトニング」やB29「スーパー・フォートレス」を迎撃のため、高度一万メートルの上空哨戒は主要日課の一つになっていたが、この日は米艦上機との交戦とあって勇躍して第一回の上空哨戒機は、暁闇(ぎょうあん)の中を次々に離陸して行った。 |

ボーイングB-29「超空の要塞」

|

《やがて、日の出とともに朝雲がうすれ、輝くような大空か大きく広がった。

その青空の中に、キラキラ光るものが……。

「飛行場上空、高度五〇〇〇、敵グラマン戦闘機の編隊!」

対空見張員のあわただしく叫ぶ声とともに、「全機発進」の信号旗が揚げられた。

列線にズラリと並んで待機していた「紫電」は次々と、殺気をはらんだ爆音とものすごい砂塵を残して高雄大崗山基地を飛び立っていく。

時に○六四〇であった。

日本海軍基地航空兵力のホープである「紫電」局地戦闘機、そして搭乗員は鍛えぬかれた甲飛一〇期生。

相手は米軍が誇るグラマンF6F「ヘルキャット」艦上戦闘機、搭乗員も歴戦の強者ぞろいである。

上空哨戒機は突撃を開始し、ここに太平洋戦で初めての二〇〇〇馬力級戦闘機の壮烈な空中戦が開始された。

やがて一機、また一機とグラマンが黒煙を残して落ちていった。

あわただしく着陸し燃料と弾丸を充填しては、また舞い上がっていく「紫電」。紫のマフラーをなびかせて、必殺の決意を胸に秘めた搭乗員たちの勇姿は、颯爽として意気まさに天を衝く勢いであった。

山田武夫一飛曹は、このときグラマンF6Fを四機撃墜していたが、米軍戦闘機の編隊は次々と絶え間がなかった。

やがて大空に白い落下傘の花がひらき、台湾のすきとおった秋空のなかにまぶしく輝いて降りてきた。

この落下傘の主は、平川英雄一飛曹だった。

彼はF6F戦闘機三機を撃墜するとともに機銃弾が尽きてしまい、四機目に体当たりをかましていったのだった。

体当たりされたF6Fは、左に傾いてそのまま台湾の西海岸に向かった機首を突っこんでいった。

そして、彼の愛機「紫電」もまた……。

あとからあとから続くグラマンの群れ、激闘に激闘を続ける「紫電」戦闘機隊。

その中からまた一つ白い落下傘の花が開いた。深沢柳二一飛曹だった。

一三〇○、台湾上空の六時間におよぶ大空中戦は終った。

落下傘降下した深沢柳二一飛曹は、火傷のために戦死。吉瀬不二夫、今井和澄、都築登、奈須義夫、中川進、友広芳久一飛曹らは、それぞれ未帰還となってしまった。

“輝かしい戦果”のなかの尊い犠牲であった。

だがこの“若獅子(わかじし)”たちの奮戦は、日本海軍戦闘機隊の奮起をうながし、引続き製作中であった「紫電」改戦闘機に貴重な教訓と希望をもたらしたものとなった》

(『散る桜・残る桜』甲飛十期会編より) |

「紫電」戦闘機隊が、基地上空でグラマンF6Fと死闘を演じていた頃、台湾、沖縄およびフィリピンの基地を発進した、T攻撃部隊を中心とする多数の攻撃隊が敵機動部隊に殺到し、四日間にわたる「台湾沖航空戦」が開始された。

しかし「慧星」「天山」「銀河」、陸軍の重爆「飛龍」などを含む数百機の新鋭機を投入しての大作戦も、各部隊間の連絡のまずさや指揮系統の乱れなどから、集中した戦力を投入ができず、散発的な攻撃になってしまった。

これが結果的に波状攻撃の形となり、アメリカ艦隊を終日おびやかすことになったが、敵の完璧な防御戦闘機網と言語を絶する対空砲火にはばまれて、攻撃側は逆に大きな犠牲を強いられた。

T部隊の夜間雷撃隊も勇敢に戦ったが、主力のほとんどが未帰還となり、さらに悪いことに戦果の誤認によって作戦に大きな齟齬(そご)をきたす結果となった。

グラマンをたたいた紫電隊にも、早速お返しがきた。

台湾に強力な戦闘機のいることを知った敵は「獅(しし)部隊」の本拠である高雄と台南をつぶすべく、約一〇〇機のB29を中国奥地の成都から発進させたのである。

数機から十数機の梯団にわかれたB29は西方から侵入し、昼すぎから二時間にわたって航空基地、航空廠を爆撃した。

盲腸手術後、経過が思わしくなかった岩下大尉はその後、横空付となり、酒巻中将以下のフィリピン方面の戦訓調査班に加わり、帰路、B29空襲直後の高雄にたちよった。

「B29の絨毯(じゅうたん)爆撃をうけ、飛行場や建造物、特に第六一航空廠は、その広大な構内を周囲のコンクリート塀を残して、全く箒で掃いたように完膚(かんぷ)なきまでに、へんな言葉ではあるが綺麗さっぱりと破壊し尽されていた。

私はそれを見て、近い将来、内地の都市がこのB29の攻撃を受けた時の姿を予測して慄然(りつぜん)とした」

これが岩下の偽らざる印象であると同時に、戦訓調査報告の大きなテーマともなった。

台湾で初陣の洗礼をうけた紫電隊は、戦闘七〇一飛行隊長・白根少佐の指揮のもとに三四一空の四〇一、四〇二と合わせて三個飛行隊が十月二十三日、フィリピンに進出したが、翌日の出撃で早くも大きな打撃をうけた。

当時、この方面での空戦の様相は、ラバウル航空戦のころとは全く正反対の、いわばF6Fの一人舞台といった有様で、かつての零戦搭乗員たちが“ペロ八”と呼んで軽蔑したP38すら、低空で零戦を追い回すほど、勝運に乗った彼らとの戦力は逆転していた。

充分なレーダー施設もなく、索敵機はほとんどが敵機闘機に食われてしまうとあっては、目と耳を失ったも同然で、戦闘の主導権は完全に敵の手ににぎられていた。

この方面唯一の制空戦闘機隊として紫電隊は、内地から機材の補給を受けながら不利な戦いを続けていたが、十一月二十四日のレイテ上空進攻で、支那事変以来の歴戦のエースであった白根少佐も、ついに還らぬ人となった。

墜ちて行く「紫電」の操縦席の中に、ガックリと体を前に伏せた白根隊長の姿を、列機がみとめている。

おそらく、敵弾の直撃による機上戦死であろう。

白根中佐(戦死後、進級)の妻ゆき子さんは、硫黄島で戦死した金子少佐(同)の妻美代子さんとは女子学習院の同級生で、ゆき子さんの兄、森井宏少佐(同)と金子少佐は兵学校同期という、二重の縁で結ばれていた。

若くして未亡人となった二人は戦後、美術学校に進んで、ともに画を学んだが、のちに画の道を捨てたゆき子さんは、夫との短い思い出を胸に、神につかえる道をえらんで修道院に入った。

戦争は、多くの惜しむべき生命を奪ったが、残された人々にも、数々の悲しみや試練を課さずにはおかなかった。

top

**************************************** |