|

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏

Index丂堦丂擇丂嶰丂巐丂屲丂榋丂幍丂敧丂嬨丂廫丂廫堦丂廫擇丂廫嶰

嬨復丂嵼棷朚恖偲偺扙弌

丂丂丂丂1丂僔僢僞儞壨傑偱偺擄峴嬯峴

top

丂偦偺栭乮巐寧擇廫嶰擔乯廫擇帪崰傑偱偵丄儔儞僌乕儞擔杮恖夛偺掚偵廤傑偭偨嵼棷朚恖偼丄堦乑乑恖偁傑傝偵偡偓側偐偭偨丅

丂愴嫷偺媫敆偵丄巇帠傪幐偭偨彜幮堳偨偪偼憗栚偵偦傟偧傟偺桝憲庤抜傪島偠偰儔儞僌乕儞傪偨偪偺偄偰偄偨偟丄傑偨偨傃偨傃偺彚廤偵墳偠偰孯柋偵暈偡傞傛偆偵側偭偨恖乆傕懡偐偭偨丅

丂嵟惙婜嶰愮恖傕偄偨偲偄偆擔杮恖偺拞偱丄傗傓側偔偲傝巆偝傟偨恖乆偱偁偭偨丅

丂擔杮恖夛挿偺斶憚側垾嶢偵懕偄偰丄巹偑揚戅偵偮偄偰偺拲堄帠崁傪娙扨偵愢柧偟偨丅

丂嘆丂堦墳僩儔僢僋偑弨旛偟偰偁傞偑丄儌乕儖儊儞傑偱偺搑拞偱丄昁偢僩儔僢僋傪幪偰偰曕偔偙偲偵側傞偲巚偆偺偱丄帺暘偺椡偱帩偰傞埲忋偺壸暔偼丄偙偺応偱幪偰偰偄偨偩偒傑偡丅

丂嘇丂奺僩儔僢僋偵抾憚偑愊傒偙傑傟偰偄傞偑丄價儖儅恖偲偺娫偵柍梡偺僩儔僽儖傪傂偒婲偙偡婋尟偑偁傞偺偱丄慡晹幪偰偰壓偝偄丅

丂嘊丂奺僩儔僢僋偵愑擟幰偲偟偰堦柤埗戝巊娰堳偑忔傝偙傒傑偡偺偱丄傒傫側偦偺巜帵偵廬偭偰峴摦偟偰傕傜偄傑偡丅

丂嘋丂奺僩儔僢僋偺愑擟幰偵偼丄搑拞偺宱旓偲偟偰嶰枩儖僺乕傪梐偗傑偡丅

丂慡堳偑僩儔僢僋偵忔傝丄巹偑愭摫偺栶偲偟偰丄戞堦崋幵偱弌敪偟偨偺偼丄擇廫巐擔偺屵慜嶰帪崰偱偁偭偨丅

丂埮偺拞偺偙偲偱傛偔傢偐傜側偄偑丄巹偺拲堄偺嘆捀偵廬偭偰壸暔傪幪偰偨恖偼奆柍偺傛偆偱偁偭偨丅

偨偩抾偺懇偑棊偪傞僇儔僇儔偲偄偆壒偑宨婥傛偔暦偙偊偨偺偱丄嘇崁偩偗偼丄姰慡偵幚峴偝傟偨偙偲偑傢偐偭偨丅

丂恖乆偺峇偨偩偟偄摦偒偵憶慠偲偟偰偄偨儔儞僌乕儞偺奨偼丄崱偼壗帠傕側偐偭偨偐偺傛偆偵丄埮偺拞偵惷傑傝曉偭偰偄偨丅

丂擔杮恖扙弌幰傪忔偣偨堦乑戜偺僩儔僢僋偺崒壒偑丄偦偺惷庘傪攋偭偰晄婥枴偵嬁偒傢偨偭偨丅 |

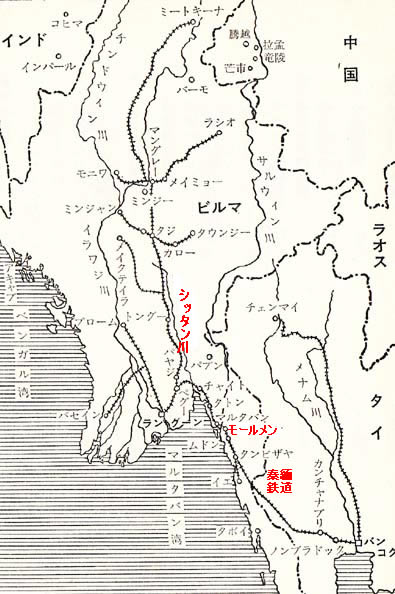

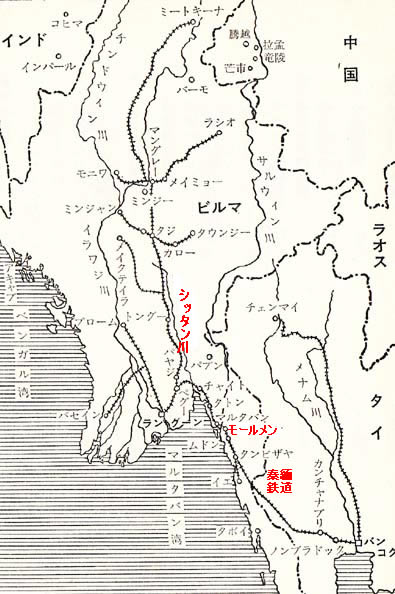

儔儞僌乕儞偐傜僔僢僞儞愳傑偱偼僩儔僢僋偱丄僔僢僞儞愳傪搉偭偰偐傜偼

搆曕偱儌乕儖儊儞傊丄偦偙偐傜懽柹揝摴偱僞僀傊扙弌偟偨丅

|

丂搶偺嬻偐偐偡偐偵柧傞偔側傝偼偠傔偨崰丄偦傟傑偱夣挷偵憱偭偰偄偨巹偺僩儔僢僋偑丄媫偵掆幵偟偰摦偐側偔側偭偨丅

丂応強偼儈儞僈儔僪儞旘峴応偺偡偖偦偽偰偁偭偨丅

丂巹偼僩儔僢僋偺壸戜偺忋偵棫偪忋偐偭偰丄屻懕偺幵偵乽屘恮偟偨偐傜丄愭偵峴偔傛偆偵乗乗乿偲丄庤傪怳偭偰崌恾偟偨丅

丂屻懕偺嬨戜偺僩儔僢僋偑備偒夁偓偰偟傑偭偨崰丄價儖儅恖偺塣揮庤偼丄崱偵傕媰偒弌偟偦偆側婄傪偟偰丄僶僢僥儕偑偁偑偭偰偟傑偭偰偄傞偺偱丄憱峴晄擻偩偲崘偘偨丅

丂偦偺崰偐傜丄巹偨偪偲摨偠偔儁僌乕偵岦偭偰憱傞孯偺僩儔僢僋偑懡偔側傝丄栭柧偗偲偲傕偵偁偨傝偼偡偭偐傝柧傞偔側偭偨丅

丂孯偺僩儔僢僋偵僶僢僥儕偺廩揹傪棅傓偨傔偵丄慡堳偑庤傪怳偭偰戝惡偱嫨傫偩偑丄掆巭偡傞僩儔僢僋偼堦戜傕側偐偭偨丅

丂傗傓傪偊側偄偺偱丄慡堳偑庤傪峀偘偰摴楬傪傆偝偓丄嫮堷偵僩儔僢僋傪巭傔傛偆偲偟偨偑丄僩儔僢僋偼慡慠僗僺乕僪傪棊偝偢丄偦偺乽恖娫偺堦恖傗擇恖傂偒嶦偡偖傜偄暔偺悢偱偼側偄乿偲偄傢偸偽偐傝偺寱枊偵偼偍偳傠偄偰恎傪旔偗傞傎偐側偐偭偨丅

丂暫戉偨偪傕柦偑偗偩偲巚偆偲搟傞婥偵傕側傟側偄丅偙偙傜偱妎屽傪寛傔傞傋偒偩偲峫偊偨巹偼丄摴楬偽偨偵慡堳傪廤傔偰丄偙傟偐傜偺庢傞傋偒峴摦偵偮偄偰丄

丂乽塸孯偑儁僌乕傪愯椞偡傞慜偵丄偦偙傪捠傝敳偗偝偊偡傟偽丄婋尟偼側偄丅儁僌乕傑偱偺嫍棧偼巐乑僉儘慜屻丄搆曕偱傕崱栭拞偵偼摓拝偱偒傞偺偱丄塸孯偵憳嬾偡傞偍偦傟偼側偄偼偢偱偁傞丅巹偺堄尒偵巀惉偺恖偼僩儔僢僋偺壸暔傪崀傠偟偰曕偔弨旛傪偟偰壓偝偄丅曕偔偙偲偺寵側恖偼丄偙偙偵巆偭偰孯偺僩儔僢僋偵曋忔傪偍婅偄偟側偝偄乿

丂偲弎傋偨丅

丂扤傕斀懳偡傞恖偼側偔丄慡堳儕儏僢僋傪扴偄偱丄弌敪偺弨旛傪惍偊偨丅

丂偙偺帪偵側偭偰丄巹偺僩儔僢僋偵忔偭偨恖乆偑拞晹揹椡偺幮堳堦乑柤偲堦慻偺榁晇晈偺堦擇柤偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅

丂傑偝偵曕偒巒傔傛偆偲偟偰偄偨帪偵丄堦戜偺忔梡幵偑媡偵儁僌乕曽柺偐傜偙偪傜偵岦偭偰傗偭偰偔傞偺偑栚偵偆偮偭偨丅丂偄偭偣偄偵丄乽偁偺幵傪偲傔傛偆両乿偲嫨傫偩巹偨偪偼丄偦偺幵偺傑偊偵棫偪傆偝偑偭偨丅

丂掆巭偟偨屆儃働偨忔梡幵偵偼塣揮庤偺傎偐偵擇柤偺庒偄價儖儅恖偑忔偭偰偄偨丅

丂巹偨偪堦峴偺暔乆偟偄條巕偵丄偼偠傔偼偩偄傇傃偭偔傝偟偨傜偟偄價儖儅恖偼丄僩儔僢僋塣揮庤偺榖傪暦偔偲丄偡偖偵廩揹偵墳偠偰偔傟偨丅

丂偙傫側偲偒偵丄儔儞僌乕儞偵岦偭偰幵傪憱傜偣傞價儖儅恖偼偄偭偨偄壗幰偩傠偆偐丠

丂偁傞偄偼嬤偯偄偨儁僌乕偺愴壩偐傜摝偘弌偟偨恖乆偐傕偟傟側偄偲巚偮偩偑丄偄偢傟偵偟偰傕乽揤偺彆偗乿偵偼偪偑偄側偐偭偨丅

丂廩揹傪偟偨僩儔僢僋偼丄傎偐偵屘忈傕側偔丄夣挷偵憱偭偰丄拫崰偵儁僌乕偺挰偵偼偄偭偨丅

丂塸孯偺愙嬤傪抦偭偰廧柉偑摝偘偰偟傑偭偨偺偐丄恖塭堦偮尒偊側偄惷偐側側偐偵丄偨偩堦尙偩偗丄巟撨椏棟傪攧傞傜偟偄壆戜偑揦傪奐偄偰偄傞偺偑栚偵偮偄偨丅

丂偙傟偐傜偝偒丄偄偮怘帠偑偱偒傞偐傢偐偭偨傕偺偱偼側偄偲巚偭偨巹偼丄寉棪偵傕丄偁偺壆戜偱拫怘傪偲傠偆偲採埬偟偨丅

丂嬤偔偺怷塭偵僩儔僢僋傪偮偭偙傒丄壆戜偺応強偵棃偰傒傞偲丄巚偭偨偲偍傝堦恖偺巟撨恖偑暷暡偵擏傪崿偤偨傕偺傪攧偭偰偄偨丅巹偼恀怴偟偄孯昜偺堦枩儖價乕懇傪偝偟弌偟偰丄

丂乽憗偔両丂偨偔偝傫乿

丂偲恎傇傝偱拲暥偟偨丅

丂側傫偲偐堦摨偑堦嶮偢偮怘傋廔傠偆偲偡傞崰偵丄塸愴摤婡偺楬忋婡廵憒幩偑偼偠傑偭偨丅

丂偙偺奨摴傪憱傞孯偺僩儔僢僋傪慱偭偰偄傞傜偟偄丅

丂壆戜偺偆偟傠偵丄價儖儅偱偼捒偟偄戝偒側栘憿偺寶暔偑偁傝丄娙扨偵斷偑奐偄偨偺偱偦偺拞偵旔擄偡傞偙偲偵偟偨丅

丂偼偄偭偰傒傞偲丄揤堜偺崅偄峀乆偲偟偨搚娫偺晹壆偱丄嬿偺曽偵堜屗偑偁偭偨丅

丂擇丄嶰恖偺幰偑堜屗悈傪媯傒偁偘丄忋拝傪扙偄偱恎懱傪怈偒偼偠傔偨偐偲巚偆偲丄婡廵抏偑壆崻偵摉偨傞寖偟偄壒偑暦偙偊丄晹壆偺暻偵抏娵偑撍偒偝偝傞晄婥枴側壒偑偟偨偐偲巚偆偲丄扤偐偑傾僢偲嫨傫偱搢傟偙傓偺偑栚偵偆偮偭偨丅

丂柌拞偱憱傝婑偭偰彆偗婲偙偡偲丄僘儃儞偺旼偺偁偨傝偵傢偢偐偵寣偑偵偠傫偱偄傞丅

丂僘儃儞傪堷偒偁偘偰傒傞偲旼偺壓巐丄屲僙儞僠偺偲偙傠偵丄恊巜戝偺寠偑偁偄偰偄傞丅

丂彎岥偵巜傪偮偭偙傫偱傒偨偑丄抏娵偼側偐偭偨丅

丂斵偑帺暘偱庢傝弌偟偨愒僠儞傪揾傝丄曪懷傪姫偄偨丅

丂晧彎偟偨抝偼榁晇晈偺堦恖偩偭偨偺偱丄晇恖偺曽傪尒偨偑丄抏娵傪嫲傟偰傒傫側偲堦弿偵塃墲嵍墲偟偰偄偰丄晇偺夦変偵偼婥偑偮偄偰偄側偐偭偨丅

丂庤摉傪廔偭偰傆偲墶傪岦偄偨巹偼丄偡偖偦偽偵屲丄榋杮偺僪儔儉娛偑暲傫偱偄傞偺偵婥偯偄偨丅

丂忋傪傒傞偲揤堜偵壩偑偮偄偰擱偊偼偠傔偰偄傞丅巚傢偢丄

丂乽摝偘傠両乿

丂偲戝惡偱偳側傝丄昞偵旘傃弌偦偆偲偟偨偑丄摴楬偼婡廵抏偺塉偱丄嵒恛偑忋偑偭偰偄傞丅

丂棤岥偼屗偑奐偐側偄偺偱丄寗娫偐傜擿偔偲丄堦娫暆偺摴偺岦偄懁偺壠偼丄墛傪傆偒忋偘偰偄傞丅

丂偟偐偟偙偺棤岥傛傝傎偐偵摝偘摴偼側偐偭偨丅巹偼傆偨偨傃戝惡偱丄

丂乽棤偺屗傪懪偪攋傟両乿

丂偲嫨傫偩丅

丂戝惃偺恖娫偺昁巰偺椡偺埿椡偼戝偒偔丄屗偼娙扨偵摴楬懁偵搢傟偨偑丄偦傟偲摨帪偵惁偄擬晽偑堦摨偺婄傪廝偭偨丅

丂傒傫側偼丄壩偺拞傪愽偭偰堦栚嶶偵摝偘偨丅丂丂丂丂丂丂倞

丂屲乑儊乕僩儖偔傜偄憱偭偨巹偼丄塃懁偺壠偺屗偑奐偄偰偄傞偺傪傒偰丄柍堄幆偵偦偺拞偵旘傃偙傫偱屗傪暵傔偨丅

丂拞偼嶰捸傎偳偺嫹偄搚娫偱丄恖偺偄傞婥攝偼側偐偭偨丅

丂巹偼偱偒傞偩偗恎懱傪彫偝偔偟丄嬿偺曽偺暻偵攚傪傕偨偣偰偟傖偑傫偩丅

丂傑偩揋婡偺峌寕偑懕偄偰偄傞傜偟偔丄敋壒偲婡廵壒偑墦偔側偭偨傝嬤偔側偭偨傝偟偰抐懕揑偵暦偙偊偰偔傞丅

丂棊偪拝偔娫傕側偔丄壠傕抧柺傕梙傜偖傛偆側戝壒嬁偑嬁偄偨丅

丂偲偭偝偵巚偭偨偺偼丄偝偒傎偳傑偱偄偨寶暔偺拞偺僪儔儉娛偺敋敪偱偁偭偨丅

丂堦崗偺嵎偱擄傪摝傟偨偲偄偆傎偭偲偟偨婥帩偪偲摨帪偵丄慡恎偺椡偑敳偗棊偪偰備偔傛偆側偨傛傝側偝傪姶偠偨丅

丂敋敪壒偵嬃偄偨偺偐丄嶰丄巐旵偺僱僘儈偑搚娫偵旘傃偩偟偰偒偰嬱偗傑傢偭偰偄傞丅

丂巹偼婥傪捔傔傛偆偲丄億働僢僩偐傜墝憪傪庢傝偩偟偰壩傪偮偗偨丅

丂堦暈偟偨偲偨傫偵丄屰枌傕攋傟傫偽偐傝偺敋壒偲丄帹傪偮傫偞偔塻偄婡廵抏偺攋楐壒偵丄僴僢偲側偭偨巹偼丄偁傠偆偙偲偐暁偣傞偐傢傝偵丄摢傪書偊偰棫偪偁偐偭偰偄偨丅

丂壗偑婲偭偨偐傢偑傜偸傑傑丄傏傫傗傝偲廃埻傪尒傑傢偡偲丄巹偑媧偭偰偄偨墝憪偼丄壩偑偮偄偨傑傑搚娫偺忋偵偙傠偑傝丄堦娫暆偺斷偵偼戝偒側寠偑擇偮偁偄偰偄偨丅

丂慡恎椻傗娋傪偐偄偰偄偨丅

丂晄巚媍側偙偲偵丄偳偙偵傕夦変傪偟偰偄側偐偭偨丅

丂曻怱忬懺偵側偭偨巹偼丄偨偩柌梀昦幰偺傛偆偵僼儔僼儔偲昞偺捠傝偵弌偨丅

丂摴偺斀懳懁偺峚偺拞偵偄偨屲丄榋恖偺價儖儅恖偑丄摢傪偁偘偰偝偐傫偵巹傪屇傫偱偄傞丅

丂婋側偄偐傜峚偺拞偵偼偄傟偲偄偆偙偲傜偟偄偑丄巹偼偄偪傋偮傪梌偊偨偩偗偱曉帠傕偣偢偵丄摴偺拞墰傪曕偄偰丄暆嶰儊乕僩儖偔傜偄偺彫愳偺傎偲傝偵弌丄憪偺惗偊偨搚庤偺忋偵崢傪壓傠偟偨丅

丂暷暡傪怘傋偰媥傫偩壠偺偁偨傝偑崟墝傪忋偘偰擱偊偰偍傝丄偼傞偐墦偔偺嬻傪堦婡偺旘峴婡偑桰乆偲旘傫偱偄傞傎偐偼丄暔壒堦偮暦偙偊偸惷偗偝偱偁偭偨丅

丂愭崗傑偱偺揤抧偺楐偗傞傛偆側憶壒偼丄偄偭偨偄偳偙偵嫀偭偰偟傑偭偨偺偐丄慡偔塕偺傛偆偱偁偭偨丅

丂偦傟傑偱摢偺拞偑恀嬻偺傛偆偵側偭偰丄壗偺峫偊傕晜偽側偐偭偨巹偼丄偙傫側帺慠偺惷庘偺拞偱丄偙偺傑傑巰偸偙偲偑偱偒傟偽丄偝偧岾暉偱偁傠偆偲偄偆巚偄偵偲傜傢傟丄扤傕偑抦傞偼偢傕側偄巰屻偺悽奅傪偁傟偙傟偲嬻憐偟偰偄傞偆偪偵丄幚嵺偵巰偵偨偔側偭偰偄偔偺偩偭偨丅

丂巰傪嬻憐偟摡慠偲側偭偰丄偙偺悽偺偄偭偝偄偺偙偲傪朰傟偨傛偆偵側偭偰偄偨巹偼丄尐偵扴偄偩廳偄儕乕丒僄儞僼傿亅儖僪廵傪尒偰丄尰幚偺悽奅偵堷栠偝傟丄堦孮偺恖乆偺愑擟幰偱偁傞偙偲傪巚偄弌偟丄媫偄偱僩儔僢僋傪塀偟偰偁傞怷偺曽偵岦偭偨丅

丂廤崌抧揰偵棃傞偺偑抶傟偨巹偺偙偲傪怱攝偟側偑傜懸偪傢傃偰偄偨拠娫偺恖偨偪偼丄巹偺柍帠側巔傪傒偰丄娊惡傪偁偘偰寎偊偰偔傟偨丅

丂恀愭偵巹偺庤傪埇偭偰偔傟偨晧彎偟偨榁恖偼丄幱堄傪弎傋偨偁偲偱乽彎偼偨偄偟偨偙偲偼側偔丄捝傒傕側偄偺偱曕峴偵偼巟忈側偄乿偲尦婥偵榖偟偐偗偰偔傟偨丅

丂廔愴屻偟偽傜偔偟偰丄偨偟偐徍榓嶰廫堦擭崰偺偙偲偩偭偨偲巚偆偑丄強梡偱奜柋徣傪朘傟偨巹偼丄椃寯壽偱尒抦傜偸榁晇晈偐傜柤慜傪屇偽傟偰嬃偄偨偑丄儁僌乕偱偺婋媫偺嵺偺彎偺庤摉偵偮偄偰楃傪尵傢傟偰丄偼偠傔偰儔儞僌乕儞扙弌帪偵摨偠僩儔僢僋偵忔偭偰偄偨榁晇晈偱偁傞偙偲偑傢偐偭偨丅

丂偙偺榁晇晈偼懢揷偲偄偆惄偱丄價儖儅嵞搉峲偺庤懕偒拞偲偺偙偲偩偭偨偑丄偁偺偲偒偺彎嵀偵偼傗偼傝抏曅偑巆偭偰偄偨偺偱丄撪抧婣娨屻丄揈弌庤弍傪峴側偄丄崱偼姰帯偟偰偄傞偲偄偆榖偱偁偭偨丅

丂巹偲偟偰偼棊偪偮偄偰張棟偟偨偮傕傝偩偭偨偑丄幚嵺偵偼憡摉偵偁傢偰偰偄偨傕偺偲傒偊傞丅

丂傑偨弌敪偟偰嶰乑暘偖傜偄憱偭偨崰偵丄堦尙偺彫偝側壥暔揦偑偁偭偰丄榋丄幍屄偺惣塟乮偡偄偐乯偑暲傋偰偁傞偺傪尒偮偗偨丅

丂巹偼丄愭崗偺柦偵傕偐偐傢傞戝幐嶔偵傕偙傝偢偵丄幵傪巭傔丄巆傝偺擇枩儖僺乕慡晹傪搳偘弌偟丄揦偺惣塟傪慡晹攦偄庢偭偰僩儔僢僋偵愊傒偙傫偩丅

丂側傫偺惿偟婥傕側偔柍憿嶌偵丄慡晹偺嬥傪巊偭偰偟傑偭偨巹偺傗傝曽傪欓傔傞傛偆偵丄拠娫偺堦恖偑丄乽偙傟偐傜偺旓梡偼偳偆偡傞傫偱偡乿偲幙栤偟偨丅

丂乽孯昜偼偄偔傜帩偭偰偄偨偭偰丄偙傟偐傜愭偼傕偆栶偵偨偪傑偣傫傛丅暔乆岎姺偱備偔埲奜曽朄偼側偄偱偟傚偆乿偲摎偊偰弌敪偟偨丅

丂僩儔僢僋偼弴挷偵憱偭偰偼偄偨偑丄僗僺乕僪偺偁傞孯偺僩儔僢僋偵偼媦傃傕偮偐偢丄媡偵孯偺僩儔僢僋偼帪乆栆僗僺乕僪偱巹偨偪捛偄墇偟偰偄偭偨丅

丂堦戜偺孯梡僩儔僢僋偑丄巹偨偪偺幵傪捛偄墇偦偆偲偟偰暲峴偟偨偲偒丄壓巑姱傜偟偄抝偑丄乽婾憰傕偣偢偵憱偭偰偼偄偐傫両乿偲偳側偭偨丅

丂梋寁側偍愡夘偵暊傪偨偰偨巹偑丄乽敀偄摴楬忋傪憱傞偺偵丄椢偺婾憰偑側傫偺栶偵偨偮傫偩両乿偲偳側傝曉偡偲丄偦偺壓巑姱偼丄傛傎偳僇儞偵偝傢偭偨傜偟偔丄憱傝偡偓偨僩儔僢僋偺忋偐傜偆偟傠傪岦偄偰丄乽抧曽恖偺偔偣偵惗堄婥偄偆側両乿偲嫨傫偩丅

丂旂擏側偙偲偵丄偦傟偐傜偡偖偵丄傒傫側偑乽奨摴偁傜偟乿偲屇傫偱嫲傟偰偄傞塸孯婡偺婡廵憒幩偑偼偠傑偭偨丅

丂巹偼嬶崌傛偔摴楬偺塃懁偵偁偭偨怷偺拞僿僩儔僢僋傪撍偭偙傑偣偰戅旔偝偣丄愊傫偱偁偭偨惣塟傪怘傋側偑傜媥懅偡傞偙偲偵偟偨丅

丂娒偄惣塟偺廯偼丄妷偒偒偭偨岮傪偆傞偍偟偰夣偔丄摢忋偵偄傞揋婡偺晐偝傕朰傟偰丄嶨択偵壴偑嶇偄偨丅

丂偝偒傎偳傑偱巹偺棎朶側嬥偯偐偄偵旕擄偺栚傪岦偗偰偄偨恖乆偑丄媡偵巹偺乽愭尒偺柧乿傪傎傔偼偠傔偨偺偑偍偐偟偐偭偨丅

丂傆偨偨傃幵忋偺恖偲側偭偰堦僉儘傎偳憱偭偨偲偙傠偱丄楬忋偵掆巭偟偰偄傞堦戜偺僩儔僢僋傪傒偮偗偨丅

丂晄巚媍偵巚偭偰僩儔僢僋傪巭傔偰嬤偯偄偰傒傞偲丄幵戜忋偵榋丄幍柤偺暫戉偑愜傝廳側偭偰搢傟偰偍傝丄塣揮戜偵偼塣揮庤偑僴儞僪儖傪埇偭偨傑傑巰傫偱偄傞偺偱偁偭偨丅

丂偳偆傗傜偝偒傎偳巹偨偪偵嶨尵傪揻偄偨暫戉偨偪傜偟偔丄栶偵傕偨偨偸婾憰傪偨傛傝偵丄戅旔傕偣偢偵憱傝懕偗偰偙偺嵭栵偵偁偭偨偐偲巚偆偲丄側傫偲傕垼傟偱偁偭偨丅

丂梉崗嬤偔偵側偭偨偑丄慜曽偵僩儔僢僋偺楍偑偮傜側傝丄慜恑偱偒側偔側偭偨丅

丂挷傋偰傒傞偲丄偦偙偑儚僂偺搉壨揰偱偁傝丄僔僢僞儞壨偺巟棳偵偐偐偭偨嫶傪搉傜偹偽側傜側偐偭偨丅

丂偟偐偟悢昐戜偺孯偺僩儔僢僋偑嫹偄嫶偵傂偟傔偒偁偭偰墴偟偐偗偰偄傞偺偱丄偄偮偵側偭偨傜搉傟傞傕偺傗傜尒摉傕偮偐偸忬懺偱偁偭偨丅

丂偙傫側応強偱揋偺嬻廝偱傕庴偗偨傜丄摝偘鄬傕側偔嶴滈偨傞寢壥傪彽偒偐偹側偄偲峫偊偨巹偼丄傒傫側偵憡択偟偰丄渙曕偱備偔偙偲傪寛傔丄僩儔僢僋偼價儖儅恖偺塣揮庤偵捓嬥偺戙傝偵梌偊傞偙偲偵偟偨丅

丂柍帠偵搉壨傪廔傝丄彮偟曕偄偨抧揰偱偆偟傠傪傆傝曉偭偰傒傞偲丄偝偭偒傑偱楍傪側偟偰偄偨僩儔僢僋孮偐傜壩偺庤偑忋偑偭偰偄傞丅偦偟偰偦偺壩偼師乆偲峀偑偭偰備偔丅

丂偁偲偐傜嬱偗傞傛偆偵巹偨偪傪捛偄墇偟偰備偔暫戉偨偪偺榖偵傛傞偲丄塸報孯愴幵晹戉偑儁僌乕奨摴傪媫捛拞側偺偱丄僩儔僢僋偵壩傪偮偗偨偺偩偲偄偆偺偱偁傞丅

丂偙偺榖傪暦偄偨巹偼丄偦傫側偙偲偼偁傝偊側偄偙偲偩偲丄擇廫嶰擔崰傑偱偺愴嫷偺奣棯傪傒傫側偵愢柧偟偰埨怱偝偣偨丅

丂偟偐偟慺恖偺巹偺愢柧側偳擺摼偡傞偼偢傕側偔丄婥媥傔偺尵梩偵偺傞傕偺偐偲丄曕偔懍搙傪憗傔丄堦帪娫傎偳宱偭偰丄乽偁傟偼丄戅媝拞偺枴曽偺愴幵戉傪丄揋偲岆擣偟偨偨傔偵婲偭偨憶摦偩偭偨乿偲偄偆忣曬偑揱偊傜傟傞偲丄堦摨偼埨怱偡傞偲摨帪偵丄擔杮孯偺偁傑傝偵傕柍條側偁傢偰傇傝偵曫傟傞偽偐傝偱偁偭偨丅

丂乽偙傟偙偦悈捁偺塇壒偵偍偳傠偔暯壠偺棊晲幰埲忋偺忬懺偩乿

丂偲巹偼傢傜偭偨偑丄怱偺拞偱偼丄傕偟偙傫側偲偒偵揋偺嬻廝偱傕偁偭偨傜偳傫側戝崿棎偑婲偒傞偩傠偆偐丄偲敡姦偄巚偄偵偲傜傢傟偨丅

丂埮偺拞偱偼曽岦傕傢偐傜偢丄恖偺懌壒傪棅傝偵丄廳偄懌傪傂偒偢偭偰曕偄偰偄傞偆偪偵丄変枬偑偱偒偸傎偳柊偔側偭偰偟傑偭偨丅

丂傂偲媥傒偟偰彮偟柊傠偆偲巚偭偨巹偼丄拠娫偺恖偨偪偵惡傪偐偗偨丅

丂曉帠偑側偄丅傛偔尒傞偲丄巹偺嬤偔傪曕偄偰偄傞偺偼傒側暫戉傜偟偄丅

丂恀偭埫埮傪備偔偆偪偵傒傫側偲偼偖傟偰堦恖偵側偭偨偵偪偑偄側偄丅

丂摴傪偼偢傟偨幖婥偺彮側偄応強傪扵偟墶偵側傞偲丄旀楯偺偒傢傒偵偁偭偨巹偼丄偨偪傑偪偖偭偡傝柊偭偰偟傑偭偨丅

丂傔偞傔偰傒傞偲傕偆栭偑柧偗偰偄偰丄梲岝偑傑傇偟偐偭偨丅

丂摴楬偐傜擇乑儊乕僩儖偖傜偄棧傟偨燇栘偺拞偱廵傪書偄偰堦恖柊偭偰偄偨巹偼丄慜栭棃偺偱偒偛偲傪巚偄婲偙偟桬婥傪傆傞偭偰曕偒弌偟偨丅

丂摨偠曽岦偵丄嶰乆屲乆戉楍傕側偔曕偄偰峴偔暫戉偨偪偑偄傞偑丄廵傪扴偄偱偄傞傕偺偼傎偲傫偳偄側偄丅

丂懌偳傝偺偟偭偐傝偟偨尦婥傜偟偄暫傕偄傞偑丄憠偣悐偊敡傕業傢偵攋傟偨孯暈傪拝偰丄傛傠傔偔傛偆偵曕偄偰備偔暫傕懡偄丅

丂偳偆傗傜儔儞僌乕儞扙弌偺暫偽偐傝偱側偔丄杒曽愴慄偐傜摝偘偩偟偨攕巆暫傕傑偠偭偰偄傞傜偟偄丅

丂偟偽傜偔曕偄偰偄傞偆偪偵丄彨峑偵棪偄傜傟偰戉屴傪慻傫偩暫戉偑丄師乆偲巹傪捛偄墇偟偰備偔偺偵弌夛偭偨丅

丂僀儞僪崙柉孯偱偁偭偨丅偟偐傕斵傜偼椉尐偵堦掟偯偮丄偮偛偆擇掟偺廵傪扴偄偱偄傞暫偑懡偐偭偨丅擔杮偺暫戉偑幪偰偨廵傪廍偭偨傕偺偱偁傞傜偟偄丅

丂偙傟偑乽暶壓偐傜偺梐傝昳偲偟偰丄暫婍傪柦傛傝戝愗偵偣傛乿偲嫵堢偝傟偨擔杮暫偺巔偐偲巚偆偲丄椳偑弌傞傎偳忣偗側偔丄暊偩偨偟偔傕偁偭偨丅

丂巹偼丄偳傫側偵旀傟偰傕愨懳偵廵偼幪偰側偄偙偲怱偵惥偭偨丅

丂恑傓偵偮傟偰丄摴楬偺揇郶偑傂偳偔側傝丄幖抧懷偵偮偭偙傫偩傑傑曻婞偝傟偰偄傞忔梡幵偑丄偁偪傜偙偪傜偵尒偊偰偔傞丅

丂弸偄偆偊偵丄嬻暊傕偮偺傞偽偐傝偩偑丄怘傋傞暔偼壗傕側偄丅

丂栘堻傪扵偟偰崢傪壓傠偟丄帩嶲偟偰偄偨朅惙傪堦岥堸偐偲丄悓偄偑恎懱拞傪嬱偗傔偖偭偨丅

丂曕偔偺偑偍偭偔偆偵側偭偨巹偼偦偺応偵崢傪悩偊丄師乆偵懕偄偰傗偭偰偔傞攕巆暫偨偪傪傏傫傗傝偲挱傔偰偄偨丅

丂堦恖偺彨峑偑僼儔儕偲傗偭偰偒偰丄旀傟偒偭偨條巕偱巹偺偦偽偵崢傪壓傠偟偨丅

丂暈偼揇偵傑傒傟婄偵偼惗婥偑側偄丄嬢復傪尒傞偲拞堁偱偁偭偨丅

丂乽壗偐怘傋傞傕偺偼偁傝傑偣傫偐丠乿

丂偲椡側偄惡偱暦偔偺偱偁傞丅

丂乽杔傕嶐擔偐傜壗傕怘傋偰偄側偄巒枛偱壗傕帩偭偰偄傑偣傫偑丄偙傟側傜偁傝傑偡傛乿

丂偲偄偭偰丄嫽垷偺戃偐傜堦杮偺墝憪傪敳偄偰嵎偟弌偟偨丅

丂拞堁偼丄偄偐偵傕偆傑偦偆偵怺乆偲墝傪媧偄偙傫偱丄媫偵壗偐巚偄偮偄偨傛偆偵挐傝偩偟偨丅

丂乽巹偺孯搧傪傕傜偭偰偔傟傑偣傫偐丅偙傟偼巹偺壠偵愭慶戙乆揱傢偭偨柤搧偱偡偑丄傕偆巹偵偼帩偭偰備偔椡偑偁傝傑偣傫偺偱乗乗乿

偲偄偆丅

丂偄偐偵柤搧偱傕丄偙偺嵺栶偵偨偨偸傕偺偼傕傜偆傢偗偵偼偄偐偸偲抐傢傞偲丄斵偼

丂乽崱傑偱僕儍儞僌儖捠夁偺偲偒偵丄嶨栘傪愗傝暐偆偺偵偢偄傇傫栶偩偭偨偺偩偐傜丄偙傟偐傜傕昁梫偵側傝傑偡乿偲婃嫮偵孯搧傪墴偟偮偗傛偆偲偟偨偑丄廵偩偗偱惛堦攖偺巹偼嫅愨偡傞傎偐側偐偭偨丅

丂傎偐偺暔偼幪偰偰傕愭慶揱棃偺偙偺搧偩偗偼偲帩偪懕偗偰偒偰丄偙偙偵偄偨偭偰幪偰傞偵擡傃偢丄偣傔偰扤偐偵傕傜偭偰傎偟偄偲偄偆斵偺婥帩偪偼傢偑傜偸偱偼側偐偭偨偑丄側傫偲傕偄偨偟曽偺側偄偙偲偱偁偭偨丅

丂対廵傕恾擷傕帩偨偢丄悈摏傪尐偵偐偗孯搧傪廳偨偦偆偵崢偵傇傜壓偘偰巹偺傕偲偐傜嫀偭偰備偔拞堁偺偆偟傠巔偼丄惗偵懳偡傞幏拝偝偊傕側偔偟偰偟傑偭偨偐偺傛偆偱垼傟偺堦尵偵偮偒傞傕偺偱偁偭偨丅

丂堦恖偵側偭偨巹偼丄傆偨偨傃朅惙傪庢傝弌偟僠價儕僠價儕偲堸傒偼偠傔偨丅

丂悈摏偑嬻偵側傞崰偵偼丄夣偄悓怱抧偵側傝愴応偺桱偝傪朰傟丄摡慠偲側偭偰丄偄偮偺娫偵偐悋杺偺椄乮偲傝偙乯偲側偭偰柊偭偰偟傑偭偰偄偨丅

丂栚傪偝傑偟偨偺偼梻擇廫榋擔偺挬偱偁偭偨丅栆楏側嬻暊姶偵廝傢傟偨丅

丂偣傔偰悈偱傕偲巚偆偺偩偑丄悈摏傕偲偆偺愄偵嬻偵側偭偰偄傞丅

丂僔僢僞儞壨傑偱偺搑拞偵偼丄悈偖傜偄偁傞偩傠偆偲丄嬻暊傪書偊偰曕偒偩偟偨丅

丂嶐擔偲摨偠傛偆偵丄戉楍傪慻傑側偄暫戉偨偪偑丄偁偪傜偵嶰恖丄偙偪傜偵擇恖偲椡側偄懌偳傝偱曕偄偰偄傞丅

丂廵傕寱傕帩偨側偄偙傟傜偺恖乆偼丄壗偐偺嵭奞偐傜摝傟傞旔擄柉偺傛偆偱偁偭偨丅

丂慜擔巹偵孯椡傪偔傟傛偆偲偟偨彨峑偺偙偲傪巚偄弌偟丄懌尦偵拲堄偟偰曕偄偰偄傞偲丄幚偵庬乆嶨懡側傕偺偑丄揇偺拞偵幪偰傜傟偰偄傞偺偵婥偑偮偄偨丅

丂側傞傎偳孯搧傗廵傕偁傞偑丄堦斣懡偄偺偼孯昜偺傛偆偱偁傞丅

丂偩偑扤傕廍偄偁偘傞恖偼偄側偄丅嬌尷忬懺偺恖娫偵偼丄怘暔偲悈埲奜偼壗傕偄傜側偄偙偲偑傛偔棟夝偱偒偨丅

丂堦帪娫傎偳曕偄偨偲偙傠偱丄摴楬偺嬤偔傪棳傟偰偄傞暆擇儊乕僩儖傎偳偺彫愳傪尒偮偗偨丅

丂憱傝傛偭偰尒傞偲丄僪儘儞偲偟偨愒妼怓偺悈偑棴偭偰偄傞偩偗偱丄棳傟偑偁傞傛偆偵偼巚偊側偄丅彮偟婥枴埆偔巚偭偨偑丄偦傫側偙偲偼尵偭偰偄傜傟側偄傎偳偺婹妷偱偁偭偨丅

丂悈摏偵擖傟偰堦懅偵堸傫偩丅幚偵偍偄偟偐偭偨丅

丂惗傑傟偰偙偺偐偨偙傫側偍偄偟偄悈偼堸傫偩偙偲偑側偄傛偆偵巚偭偨丅

丂悈暊偱暊偺拵傕偍偝傑偭偨傛偆偱偁傞丅

丂悈摏偵悈傪堦攖偵偟偰棫偪嫀傠偆偲偟偰偄傞偲丄嶰丄巐恖偺暫戉偑婑偭偰偒偰丄

丂乽偙偺悈偼堸傫偱傕戝忎晇偱偡偐丠乿

丂偲暦偄偨丅

丂乽傑偞傝傕偺偺偁傞偍偄偟偄悈偱偡傛丅悈偼偄偔傜堸傫偱傕丄偡偖娋偵側偭偰弌偰偟傑偆偐傜戝忎晇偱偟傚偆乿偲摎偊偰偍偄偨丅

丂愒棢傗僐儗儔姵幰偺懡偄偙偺搚抧偱丄暫戉偨偪偑愳悈傪堸傓偺傪鏢鏞偡傞偺偼傢偐傞偑丄崱偝傜偦傫側偙偲傪怱攝偟偰傕偼偠傑傜側偄偱偼側偄偐偲巚偭偨丅

丂丂丂丂2丂僠儍儞僪儔丒儃乕僗偺梇巔 top

丂偁偺丄幵偲暫戉偺孮傟偱僑僢僞偑偊偟偰偄偨僔僢僞儞偺搉壨揰傪偳偆傗偭偰搉偭偨偺偐丄慡慠婰壇偵巆偭偰偄側偄偺偑晄巚媍偱偨傑傜側偄偑丄偲傕偐偔擇廫幍擔偺挬丄巹偼僔僢僞儞壨偺搶娸偵崢傪壓傠偟偰丄懳娸偺崿棎傇傝傪挱傔偰偄偨丅

丂傏傫傗傝偲徟揰偑掕傑傜側偐偭偨巹偺帇慄偼撍慠丄堦揰偵揃偯偗偲側偭偰摦偐側偔側偭偨丅

丂愳岦偆偺娸曈偵丄婤慠偲棫偭偰摦偐側偄孯暈巔偺抝傪擣傔偨偐傜偱偁偭偨丅

丂廃埻偺崿棎偵偼栚傕偔傟偢丄偼傞偐慜曽傪嵘傫偱棫偭偨偦偺巔偼丄峳栰偵棫偮堦杮悪偺傛偆偵埿尩偵枮偪丄憫尩偲傕尵偆傋偒傕偺偱偁偭偨丅

丂屲乑乑儊乕僩儖埲忋傕妘偨偭偨懳娸偵偄傞巹偺娽偵傕丄偦傟偑偐偭偰堦搙偩偗偐偄傑尒偨偙偲偺偁傞僗僶僗丒僠儍儞僪儔丒儃乕僗僀儞僪崙柉孯憤巌椷姱偺梇巔偱偁傞偙偲偑捈姶揑偵傢偐偭偨丅

丂攈報奜岎戙昞晹傗岝婡娭偺恖偨偪偼偳偆偟偰偄傞偩傠偆偲峫偊偰偄偨偲偙傠丄偪傚偆偳岝婡娭偺崅栘嶲杁偑捠傝偐偐偭偨偺偱丄儃乕僗憤巌椷姱偑傑偩偙偙偵棷偭偰偄傞棟桼傪恞偹傞偲丄

丂乽僠儍儞僪儔丒儃乕僗偑丄晈恖晹戉偺嵟屻偺堦暫偑僔僢僞儞壨傪搉傝廔傞傑偱丄壨傪搉傞偙偲偼偱偒側偄丄偲尵偄偼偭偰摦偐側偄偺偱丄巹偑崱偐傜嵞搙愢摼偵備偔偲偙傠偩丅堥揷妕壓傕偙偪傜偵棃偰偄傞乿

丂偲嫵偊偰偔傟偨丅

丂晹壓偺扤傛傝傕偝偒偵丄旘峴婡偱儌乕儖儊儞傑偱摝偘偨擔杮孯偺孯巌椷姱丅

丂嵟屻偺堦暫偺埨慡傪尒偲偳偗傞偨傔偵丄抏塉偺拞偵棫偪偮偔偡崙柉孯偺巌椷姱丅

丂摨偠憤巌椷姱偱傕偦偺怱峔偊偺憡堘偼塤揇偺嵎偲偄偆傋偒偱偁傞丅

丂塸梇偲杴恖偺嵎偑丄偙偙偵偁傞偲偱傕夝庍偡傋偒偱偁傠偆偐丅

丂孯恖惛恄偲偼丄戝榓嵃偲偼偄偭偨偄壗偱偁傞偆偐偲丄擔杮恖偲偟偰丄巹偼偨偩偨偩抪偠擖傞偽偐傝偱偁偭偨丅

丂偙傟偼偺偪偵抦偭偨偙偲偱偁傞偑丄堥揷嶰榊拞彨乮岝婡娭挿乯偼丄僠儍儞僪儔丒儃乕僗庱惾偺扙弌偵偮偄偰偮偓偺傛偆側庤婰傪彂偄偰偄傞丅

丂曽柺孯巌椷晹偺儔儞僌乕儞揚戅偐寛傑偭偨偺偱丄巹乮堥揷乯偼偡偖儃乕僗庡惾偵偦偺偙偲傪揱偊丄嵼儔儞僌乕儞偺僀儞僪撈棫楢柨偲僀儞僪崙柉孯偺懄帪揚戅傪梫朷偟偨丅

丂偲偙傠偑丄偙傟傛傝偝偒丄儃乕僗庡惾偼戞堦慄偺愴嫷偵娪傒丄僀儞僪孯晈恖晹戉傪傑偢揚戅偝偣傛偆偲巚偄丄岝婡娭傪捠偠丄偙傟傜傪揝摴偵傛偭偰屻憲偝偣傞偙偲傪曽柺孯偵梫惪偟偰偄偨偑丄側偐側偐幚尰偝傟側偐偭偨丅

丂偙偺偙偲傕偁偭偰丄儃乕僗偼巹偺梫朷偵懳偟丄晈恖晹戉偑柍帠偵儔儞僌乕儞傪揚戅偡傞傑偱偼丄弌敪偟側偄偲嫮挷偟偰傗傑側偐偭偨丅

丂偦偙偱巹偼捈愙丄揷拞曽柺孯嶲杁挿偲岎徛傪廳偹偨寢壥丄晈恖晹戉偺庡椡偼揝摴偵傛傝丄傑偨巆傝偺堦晹偼儃乕僗庡惾偲偲傕偵帺摦幵桝憲偵傛偭偰偦傟偧傟揚戅偝偣傞偙偲偵榖偑傑偲傑偭偨丅

丂儃乕僗庡惾傕偙傟偱傛偆傗偔儔儞僌乕儞揚戅傪彸擣偟偨丅

丂傑偨丄儔儞僌乕儞偵巆偭偰偄傞僀儞僪恖曐岇偺偨傔偵偼丄孯偺挿榁僲僈僫僟儞孯堛彮彨傪巆偟偰慡愑擟傪偲傜偣傞偐傜丄偲偄偆偙偲偱儃乕僗傪愢摼偟偨丅

丂偟偐偟丄偙傟傪儃乕僗庡惾偵擺摼偝偣傞偙偲偼戝曄側嬯楯偱偁偭偨丅

丂偙偆偟偰巐寧擇廫嶰擔栭敿丄儃乕僗庡惾偼帺摦幵偱儔儞僌乕儞傪弌敪偟偨丅

丂偙傟傛傝偝偒乮嶐擭廫擇寧乯丄愴嬊偺晄棙傪梊應偟丄僀儞僪壖惌晎傪僶儞僐僋偐僒僀僑儞傊堏摦偝偣傞傛偆姪崘偡傞幰傕偁偭偨偑丄儃乕僗偼偦偺幚峴傪嫅斲偟偨丅儃乕僗偑僀儞僪崙柉孯憤巌椷姱偵側偭偨偲偒丄彨暫偺慜偱丄

丂乽埫崟偵傕丄岝柧偵傕丄斶垼偵傕丄婌墄偵傕丄庴擄偵傕丄尃棙偵傕忢偵彅巕偲偲傕偵偁傞偙偲傪妋擣偡傞乿偲弎傋偨偑丄偦偺偲偒偺惥栺偵弣偢傞怱嫬偱偁偭偨偺偱偁傠偆丅 |

丂傑偨摉帪丄攈報奜岎戙昞晹偺堦摍彂婰姱偱偁偭偨奰捸惓媊巵偼丄儃乕僗惗抋敧廫廃擭婰擮擔偵丄僇儖僇僢僞偺僱僞僕婰擮娰偱峴側偭偨塸岅島墘偺側偐偱偮偓偺傛偆偵弎傋偰偄傞丅

丂巐寧擇廫嶰擔憗挬丄巹偼廵惡偱栚偑偝傔偨丅椬偺壠偵廧傫偱偄偨寷暫彨峑偑媫偵偄側偔側傝丄壠嵿偦偺懠偺暔昳傪巆偟偨傑傑偩偭偨偺偱丄價儖儅恖偨偪偑寕偪崌偄傪偟側偑傜巆偝傟偨嵿暔傪棯扗偟偰偄偨偺偱偁傞丅

丂曽柺孯巌椷晹偵揹榖偟偨偲偙傠丄孯巌椷姱傗忋媺彨峑偼偡偱偵儌乕儖儊儞偵揮恑偟偨偺偱丄岞巊娰堳傕偱偒傞偩偗憗偔丄偳傫側桝憲婡娭偱傕巊偭偰儌乕儖儊儞偵揮恑偡傞傛偆偵偲偄傢傟偨丅

丂巹偼儃乕僗偺偲偙傠傊媫峴偟偨丅斵偼忬嫷傪偡偱偵抦傜偝傟偰偄偨丅

丂巹偼斵偵丄偱偒傞偩偗憗偔儌乕儖儊儞偵堏摦偡傞傛偆愢摼偵偮偲傔偨偑丄斵偼儔儞僌乕儞傪嫀傞偙偲傪婃偲偟偰嫅斲偟偨丅

丂斵偺尵偆偺偼丄揋孯偑儔儞僌乕儞偵愙嬤偟偰偒偨崱偲側偭偰偼帪偡偱偵抶偄丅

丂傑偨丄斵傪怣棅偟偰孯柋偵巙婅偟偰偒偨彈巕晹戉傪偁偲偵巆偟偰帺暘偩偗摝偘傞偙偲偼偱偒側偄丅

丂摝憱偺搑拞曔傑偭偰張孻偝傟傞傛傝偼丄儔儞僌乕儞偱嵟屻傑偱愴偆曽傪傓偟傠慖傇偲偺偙偲偱偁偭偨丅

丂傑偨僀儞僪崙柉孯偼揋忣偵偮偄偰丄擔杮孯傛傝偢偭偲惓妋側忣曬傪帩偭偰偄傞丅

丂斵偼彈巕晹戉傪揚戅偝偣傞偨傔偵丄偐偹偰傛傝揝摴幵鏿傪庤攝偟偰偔傟傞傛偆擔杮孯偵棅傫偩偑丄暦偄偰傕傜偊側偐偭偨偲傕岅偭偨丅

丂岝婡娭挿堥揷嶰榊彨孯傕丄斵偺揮恑傪幚尰偡傞偨傔慡椡傪偮偔偟偨丅

丂巹偼儃乕僗傪巆偟偰摦偒偨偔側偄偟丄儔儞僌乕儞偵棷偭偰揋孯偵嶦偝傟傞偐曔傑偊傜傟傞偐偡傞偺傕寵偩偟丄崲擄側棫応偱偁偭偨丅

丂巹偼丄儃乕僗庱惾偑偦偺惗奤傪偐偗偨帺桼僀儞僪幚尰偺擔傑偱丄側傫偲偟偰傕惗偒側偑傜偊傞傋偒偩偲愢偄偨丅

丂偦偺娫偵傕乽揋孯儔儞僌乕儞傊愙嬤乿偺忣曬偼偁偄偮偄偩丅傗偭偲擇廫嶰擔栭敿偵丄斵偼揮恑偡傞偙偲偵摨堄偟偨丅 |

丂偙偺擇恖偺庤婰傪撉傔偽丄僠儍儞僪儔丒儃乕僗僀儞僪崙柉孯憤巌椷姱偑丄儔儞僌乕儞揚戅傪梕堈偵峬偠側偐偭偨偺傕丄崙柉孯偺埨慡側搉壨傪尒偒傢傔傛偆偲偟偰丄抏塉偺拞偺僔僢僞儞壨斎偵棫偪偮偔偟偰偄偨偺傕丄摨偠晹壓偵懳偡傞垽忣偺尰傢傟偱偁傞偙偲偑傛偔傢偐傞偲巚偄丄偁偊偰堷梡偟偨丅

丂丂丂丂3丂搰捗憤椞帠堦峴偲嵞夛 top

丂僔僢僞儞搉壨揰偐傜擇帪娫偽偐傝曕偄偨抧揰偱丄巹偼搰捗憤椞帠偺堦峴偵嵞夛偡傞偙偲偑偱偒偨丅

丂椞帠娰偺庒偄楢拞偺傎偐偵丄屲丄榋柤偺挬慛恖堅埨晈傕壛傢偭偨擇乑柤懌傜偢偺堦戉偱偁偭偨偑丄巹偐傂偦偐偵婜懸偟偰偄偨怘暔偼扤傕帩偭偰偄側偐偭偨丅

丂孯偑嵼棷朚恖偺偨傔偵庤攝偟偰偔傟偨婦幵偑崱栭儌僶儕儞乮儁僌乕乣儌乕儖儊儞揝摴忋僔僢僞儞壨搶娸偺彫墂乯偵拝偔偺偱丄偦傟傑偱偙偺抧揰偱懸婡偡傞偲偺偙偲偩偭偨丅

丂偙偺榖傪暦偄偨巹偼丄偦傟偙偦嬘婌悵桇偣傫偽偐傝偵傛傠偙傫偩丅

丂擇乑乑僉儘嬤偄嫍棧傪丄嬻暊傪書偊偰曕偐偹偽側傜偸偲妎屽傪寛傔偰偄偨巹偵偲偭偰丄婦幵偵忔偭偰備偗傞側偳慡偔柌偺傛偆側榖偱偁偭偨丅

丂憤椞帠堦峴偺恖乆偺婄怓偑堄奜偵柧傞偐偭偨偺偼丄偡偖婦幵偵忔傟傞偙偳傪偁傜偐偠傔抦偭偰偄偨偨傔偲傢偐偭偨丅

丂儔儞僌乕儞弌敪埲棃偺嬯楯榖傗幐攕択偵壴傪嶇偐偣側偑傜丄擔偺曢傟傞偺傪懸偭偰偄偨丅

丂榖偺庬傕偮偒丄懸偪偔偨傃傟偰丄彮偟僀儔僀儔偟偼偠傔偨嬨帪崰偵丄恀偭埫埮偺儂乕儉偵丄壩偺暡傪悂偒忋偘偰偄傞恀崟偄婡娭幵偵傂偐傟偨壿暔楍幵偑偼偄偭偰偒偨丅

丂偁傗傔傕傢偑傜偸擬懷偺埮偺側偐偱壗傕尒偊側偄偑丄変乆堦峴偺傎偐偵傕戝惃偺恖乆偑偮傔偐偗偰偄傞偺偑丄婥攝偱姶偠傜傟傞丅

丂暫戉傜偟偄抝偺愭摫偱丄巹偨偪偼堦斣栚偺壿幵偺懁偵暲傫偱丄忔傝偙傒偺巜帵傪懸偭偰偄偨丅

丂扤傕惡傪偩偡幰偼側偔丄偁偨傝偼晄巚媍側惷庘偵曪傑傟偰偄偨丅

丂偳偙偐墦偔偱偐偡偐側敋壒偑暦偙偊偨偐偲巚偆偲丄慡偔撍慠偵丄偦傟偑帹傪榃偡傞婡廵壒偵偐傢傝丄婡娭幵偺忋偵嫄戝側夦捁偺傛偆偵晄婥枴側塸孯婡偺巔偑栚偵偆偭偭偨丅

丂儂乕儉忋偵枾廤偟偰偄偨恖乆偼丄偄偭偣偄偵抴鍋偺巕傪嶶傜偡傛偆偵摝偘嶶偭偨丅

丂彮偟摝偘抶傟偨巹偼丄婡娭幵偐傜堦乑儊乕僩儖傕棧傟偰偄側偄偲偙傠偵丄彫偝側搚夠傪弢偵偟偰暁偣偨丅

丂偦偭偲摢傪忋偘偰偆偐偑偭偰傒偨偑丄婡娭幵偵堎忬偼側偄傛偆偩偭偨丅

丂偟偐偟偮偓偺弖娫丄傆偨偨傃傕偺惁偄敋壒偑嬤偯偒丄埆杺偺夦捁偺巔偑尒偊偨丅

丂巚傢偢僴僢偲庱傪偡偔傔偨巹偺帹偵丄悈忲婥偺暚弌偡傞僕儏乕偲偄偆戝偒側壒偑嬁偄偰偒偨丅

丂嫲傞嫲傞婄傪忋偘偰傒傞偲丄崟偄婦娛偺忋偵恀偭敀側忲婥偺墝偑徃偭偰偄傞丅

丂乽枩帠媥偡両乿

丂婦幵偵傛傞摝旔偺柌偼丄塸孯婡偺傢偢偐擇夞偺廵寕偵傛傝栚慜偱偆偪彡偐傟丄偮偐偺娫偺婌傃偲側偭偰偟傑偭偨丅

丂憶偓偺惷傑傞偺傪懸偭偰丄堦峴偺恖堳揰屇傪峴側偭偨偑丄晧彎幰偼堦恖傕偄側偐偭偨丅

丂愄偐傜埮栭偺揝朇偼偁偨傜偸傕偺偲憡応偼寛傑偭偰偄傞偑丄偦傟偵偟偰傕岾塣偵偼偪偑偄側偐偭偨丅

丂偩偑丄偦偺岾塣傪婌傇傛傝偼丄嵟椙偺岎捠庤抜傪幐偭偨幐朷偺曽偑偼傞偐偵戝偒偔丄傒傫側偺怱傪埫偔偟偨丅

丂偟偽傜偔曕偄偰旀傟壥偰偨堦摨偼丄嬤偔偺僕儍儞僌儖偵奺帺揔摉側応強傪扵偟偰丄堦栭偺偹傓傝傪偲傞偙偲偵偟偨丅

丂栘偺崻側偳傪枍偵丄抧柺偵偦偺傑傑墶偩傢偭偰怮傞偺偩偑丄旀傟偑傂偳偄偨傔偐丄埬奜偖偭偡傝偲柊傞偙偲偑偱偒偨丅

丂梻挬偺弌敪慜偵傒傫側偑廤偭偰丄崱屻偺峴摦偵偮偄偰憡択偟偨丅

丂栭娫偩偗偼摴楬忋傪備偒丄拫娫偼摴楬偵増偭偨僕儍儞僌儖撪傪峴恑偡傞丅偦偺曽偑揋婡偺奨摴峳偟峌寕傪旔偗傜傟傞偩偗偱側偔丄怘椘挷払偺壜擻惈傕偁傞偩傠偆偲峫偊偨偐傜偱偁偭偨丅

丂傑偨揔摉側晹棊偑偁傟偽丄廻攽傪媮傔傞偙偲偵偡傞偑丄偦偺応崌偱傕將偺杋偊惡偺偟側偄晹棊偵偼偱偒傞偩偗棫偪婑傜側偄偙偲偵偡傞丅

丂偦傟偼撈孯愯桴壓偺僷儕偱嬌搙偺怘椘晄懌偵娮偭偨僼儔儞僗恖偑丄將丄擫丄憀偺弴偵怘椘偵偁偰偰偄傞偲偄偆僯儏乕僗傪暦偄偰偄偨巹偑丄將偺偄側偄懞偼偡側傢偪怘椘偺側偄懞丄怘椘偺側偄懞偡側傢偪婋尟側懞偲敾抐偟偨偑傜偱偁傞丅

丂僆儞丒僒儞孯偺斀棎偵屇墳偟偰丄堦斒柉娫恖傕偄偭偣偄朓婲偟偨偲偄偆偑丄偦偺側偐偺戝敿偼怘椘寚朢偱嫢朶壔偟偨擾柉偺僎儕儔峴堊偵偡偓側偄偲巹偼悇應偟偰偄偨丅

丂僕儍儞僌儖傊偺擖岥傪媮傔偰曕偒偼偠傔偰娫傕側偔丄堦恖偺抝偑楬忋偵搢傟偰偄傞偺偵婥偑偮偄偨丅

丂嬤偯偄偰書偒偁偘偰傒傞偲丄偦傟偼戝巊娰偺婰幰夛尒偵婄傪弌偟偨偙偲偺偁傞摗揷巵偱偁偭偨丅

丂巹偺婄傪尒偰丄抦恖偱偁傞偙偲偵婥偯偄偨偺偐丄庛乆偟偄惡偱丄

丂乽傕偆懯栚偱偡丅曕偗傑偣傫乧乧乿

丂偲偄偆丅

丂乽棫偭偰杔偺尐偵偡偑傟丅拠娫偵庒偄抝偑偨偔偝傫偄傞偐傜丄岎懼偱彆偗偰偁偘傞偐傜丄偟偭偐傝偟側偝偄乿

丂偲堷偒婲偙偦偆偲偡傞偺偩偑丄斵偼惗偒傞朷傒傪幪偰偨偺偐丄愨懳偵棫偲偆偲偼偟側偄丅

丂攚偼崅偄偑憠偣偭傏偪偺斵偺恎懱偑丄傑傞偱愇塒偱傕帩偪忋偘偰偄傞傛偆偵價僋偲傕摦偐側偄丅

丂偙傟偱偼庤偺偮偗傛偆偑側偄偲偁偒傜傔偰丄擇丄嶰乑儊乕僩儖曕偄偨偲巚偆偲丄偆偟傠偱庤炛抏偺敋敪壒偑暦偙偊偨丅

丂巹偼偆偟傠傪岦偄偰巚傢偢庤傪崌傢偣丄庒偔偟偰柦傪抐偭偨斵傪垼傟偵巚偭偨丅

丂僕儍儞僌儖撪偺峴恑偼巚偭偨傎偳崲擄偱偼側偐偭偨丅

丂僕儍儞僌儖偼擔杮岅偱偼枾椦偲彂偔偺偱丄傕偭偲庽栘偑枾惗偟偰偄傞傕偺偲巹偼巚偭偰偄偨偑丄偙偺偁偨傝偺僕儍儞僌儖偼慳椦偵捰乮偮偨乯傗枲乮偮傞乯偑惗偄斏偭偰偄傞偩偗偩偭偨偺偱丄曕峴偼埬奜偵妝偱偁偭偨丅

丂堦峴偺拞偱丄堦恖偩偗傛傠傔偔傛偆側懌偳傝偱丄師戞偵抶傟傞幰偑偄傞偺偵婥偯偄偨丅

丂偁偲栠傝偟偰傒傞偲丄偦傟偼夛寁偺恵摗棟帠姱偱偁偭偨丅

丂斵偺憠偣嵶偭偨彫暱側恎懱偼丄戝偒側儕儏僢僋偺壓偵墴偟捵偝傟偦偆偱偁偭偨丅

丂偙傟偱偼挿帩偪偡傞偼偢偑側偄偲峫偊偨巹偼丄

丂乽壸暔偼壗偱偡偐丠乿

丂偲恞偹偨丅

丂乽夛寁専嵏堾偵採弌偡傞徹嫆彂椶偩偐傜丄幪偰傞偙偲偼偱偒傑偣傫乿

丂乽旕忢偺偲偒偵偼丄旕忢偺慬抲偑昁梫偱偡丅彂椶偼偙偺応偱從偒幪偰傑偟傚偆丅

丂傕偟偲偑傔傜傟傞傛偆側偙偲偑偁傟偽丄巹偑愑擟傪傕偭偰張暘傪庴偗傑偡乿

丂偲偄偆偲摨帪偵巹偼儕儏僢僋偺拞偺彂椶傪偮偐傒弌偟丄抧柺偵偮傒偁偘偰壩傪偮偗偨丅

丂斶捝側偍傕傕偪偱曫慠偲彂椶偺從偗傞偺傪尒偮傔偰偄偨斵傕丄堦夠偺奃偲壔偟偨彂椶傪尒偰偁偒傜傔偨偺偐丄偡偭偐傝寉偔側偭偨儕儏僢僋傪攚晧偄丄巹偲堦弿偵堦峴偺偁偲傪捛偭偨丅

丂栶恖惗妶傪挿偔偟偰偄傞偲丄偙偺棟帠姱偺傛偆偵惗柦埲忋偵彂椶傪戝愗偵偡傞傛偆偵側傞偺偐偲巚偆偲丄側傫偲傕枴婥柍偔丄樓偟偄婥帩偪偵側偭偨丅

丂乮廔愴屻偟偽傜偔偟偰丄恵摗棟帠姱偲夛偭偨偲偒丄斵偼傑偭偝偒偵丄専嵏堾偺娔嵏偑柍帠偵偡傒丄彂椶偺從媝偵偮偄偰偼側傫偺欓傔傕側偐偭偨偙偲傪弎傋丄巹偵楃傪弎傋偨乯

丂梉曢傟嬤偔丄堦尙偺慹枛側昐惄壠傪尒偮偗偨丅灲巕偺梩晿偒偺壆崻偵丄灲巕偺梩傪栐曇傒偵偟偨暻偺丄揟宆揑側價儖儅偺昐惄壠偱偁偭偨偑丄恖塭偼側偐偭偨丅偳偆傗傜攕巆暫偺棯扗傪嫲傟偰摝偘偨傕偺傜偟偄丅

丂敤偵怉偊偰偁偭偨僷僀僫僢僾儖傪彮偟偲丄寋嶰塇傪庤偵擖傟偨丅恖偑偄傟偽暔乆岎姺偡傞偙偲傕偱偒傞偑丄偙偺嵺偼攚偵暊偼偐偊傜傟偢丄柍抐攓庁傪寛傔偙傫偩丅傗傓傪偊側偄帠懺偲偼偄偊丄嬻憙揇曺傪傗傞偺偼偳偆傕婥帩偪偺椙偄傕偺偱偼側偐偭偨丅

丂偦偺栭偺斢斞偼崑惃偱偁偭偨丅撆偺側偝偦偆側栰憪偲堦弿偵幭偨寋擏偺枴偼偡偽傜偟偔丄栰憪傕寋傕傑偝偵揤壓偺捒枴偺傛偆偵巚傢傟偨丅

丂摨峴偺彈惈偑忀桘丄嵒摐偲撶傕実峴偟偰偄偨偺偱丄巚偄偑偗側偄巀戲偑偱偒偨丅

丂偲偵偐偔丄嬌搙偺嬻暊忬懺偵側傟偽丄偳傫側怘暔偱傕乽捒枴乿偵憗偑傢傝偟丄枮偪懌傝偨婥暘偵側傞偺偩偐傜晄巚媍偱偁傞丅

丂偨偩丄婜懸偟偰偄偨僷僀僫僢僾儖偩偗偼戝幐攕偱偁偭偨丅

丂怘傋傞偺傪媫偖偁傑傝偵丄娙扨偵椫愗傝偵偟偰偐傇傝偮偔偲丄岥拞偵巋偑偝偝偭偰丄僺儕僺儕偲捝偔丄偦偺偆偊枹弉偩偭偨偺偱丄嫮偄巁枴偱岥偑偟傃傟偰偟傑偆偺偩偭偨丅

丂偙偺悢擔屻丄摨偠傛偆側嬯偄宱尡傪偔傝曉偟偨丅偦傟偼傗偼傝僕儍儞僌儖撪偱儅儞僑乕偺栘傪尒偮偗偨偲偒偩偭偨丅

丂偨偔偝傫偺惵偄幚傪偮偗偨儅儞僑乕偺戝栘傪敪尒偟偨巹偼丄傂偳偔嬻暊偩偭偨偺偱丄婌傃桬傫偱栘偵傛偠搊傝丄惵偄幚傪偪偓偭偰偄偒側傝偐傇傝偮偄偨丅

丂偲偙傠偑丄偁傑傝偺巁偭傁偝偵恎恔偄偟偰丄婋偆偔栘偐傜棊偪偦偆偵側偭偨丅

丂偄偐偵暊偑偡偄偨偲偄偭偰傕丄枹弉偱巁偭傁偄偙傟傜偺壥幚偼怘梡偵側傝偊側偄偙偲傪抦傜偝傟偨偺偱偁偭偨偑丄偙傟傕怉暔偺帺屓曐懚杮擻偺側偣傞弍偲偄偆傋偒偩傠偆丅

丂偮偓偺擔偺挬曽丄堦恖偺彨峑偑戝偒偔價僢僐傪傂偒側偑傜丄屒塭湡慠偲曕偄偰備偔偺傪尒偐偗偨丅

丂偦偺垼傟側巔傪傒偰婥偺撆偵巚偭偨巹偼丄巚傢偢惡傪偐偗偨丅

丂乽偳偙偐夦変偱傕偟偨偺偱偡偐乿

丂傆傝岦偄偨斵偺婄偼庒乆偟偔丄擇廫嵥慜屻偲巚傢傟偨偑丄嬢復傪尒傞偲彮堁偱偁偭偨丅

丂傆偲傕傕偵娧捠廵憂傪庴偗偰偄傞偑丄曪懷傪姫偄偨偩偗偱側傫偺庤摉傕偟偰偄側偄偺偱捝傒偑傂偳偔丄曕偔偺偑嬯捝偩偲偄偆丅

丂巹偼斵偵庤傪戄偟偰傗傝丄堦弿偵曕偒側偑傜丄

丂乽晹壓偼偄側偄偺偱偡偐乿

丂偲幙栤偟偨丅

丂乽晧彎偟偨巹傪懌庤傑偲偄偩偲巚偭偨偺偱偟傚偆偐丄愭偵峴偭偰偟傑偄傑偟偨乿

丂偲丄偁偒傜傔婄偱摎偊偨丅

丂偍偦傜偔丄偙偺彮堁偼晹壓摑棪偺傗傝曽偵栤戣偑偁偭偰丄偙傫側寢壥傪彽偄偨傕偺偩傠偆偲偼巚偭偨偑丄偄偐偵攕戅拞偺偱偒偛偲偲偼偄偊丄晧彎偟偨忋姱傪尒幪偰偰摝偘偰備偔偺偼偁傑傝偵傕傂偳偡偓傞偲巚偄丄偙偺堜忋偲柤偺傞彮堁偑彮乆偐傢偄偦偆偵側偭偨丅

丂傓傠傫丄妛惗忋偑傝偺梊旛彨峑偩偲峫偊偨巹偑弌恎峑傪恞偹傞偲丄乽巑姱妛峑乑乑婜偱偡乿偲摎偊偨偺偵偼丄偄偝偝偐嬃偄偨丅

丂偄偢傟偵偟偰傕丄價儖儅曽柺孯慡懱偑崱傗夝懱悺慜偺忬懺偵偁傞傛偆側婥偑偟偰丄怱偑捝傫偩丅

丂丂丂丂4丂柦偺峧丒堅埨晈偺庤壸暔 top

丂傆偨偨傃僕儍儞僌儖撪偵摴傪偲偭偰偟偽傜偔曕偄偨偲偙傠偱丄摨峴偺挬慛恖彈惈偺堦恖偑乽傕偆堦曕傕曕偗側偄乧乧乿偲媰偒側偑傜抧柺偵嵗傝偙傫偱偟傑偭偨丅

丂側傫偲偐尦婥偯偗偰曕偐偣傛偆偲巚偭偨巹偼丄斵彈偺儕儏僢僋傪偮偐傫偱彆偗婲偙偦偆偲偟偨偑丄偦偺儕儏僢僋偺廳偝偵嬃偄偰庤傪棧偟偨丅

丂乽偙傫側廳偄壸暔傪扴偄偱曕偗傞偼偢偑側偄丄壸暔傪幪偰偰偟傑偄側偝偄乿

丂偲幎傝偮偗傞偲丄

丂乽嶰擭娫傕嬯楯偟偰攦偄廤傔偨昳暔傪幪偰傞偖傜偄側傜丄巰傫偩曽偑傑偟偱偡乿

丂偲偄偭偦偆惡傪戝偒偔媰偒偠傖偔傝偼偠傔偨丅

丂堦摨偼婄傪尒崌偣偨偑丄巚埬婄傪偡傞偩偗偱丄柤埬偑晜傇偼偢偼側偐偭偨丅

丂偦傟傑偱栙偭偰偙偲偺側傝備偒傪尒偰偄偨搰捗憤椞帠偑丄偄偮傕偲彮偟傕偐傢傜偸惷偐側岥挷偱丄

丂乽偦偺儕儏僢僋偼杔偑帩偭偰備偔偐傜丄偙偪傜偵婑墇偟側偝偄乿

丂偲偄偭偨丅

丂堦摨偼嬃偄偰憤椞帠偺婄傪尒偨偑丄杮婥偱偁偺廳偄儕儏僢僋傪扴偖偮傕傝偱偄傞偙偲偑傢偐偭偰丄変乆偼傑偨傑偨婄傪尒崌傢偣偨丅

丂媰偒傢傔偄偰偄偨摉偺彈惈偼丄偄偮偺娫偵偐媰偒傗傒丄儃僇儞偲憤椞帠偺婄傪尒忋偘偰偄傞丅

丂偲偭偝偵寛怱偟偨巹偼丄

丂乽憤椞帠偑傊偨偽偭偰偼崲傞偺偱丄壸暔偼傒傫側偑岎戙偱帩偮偙偲偵偟傛偆乿

丂偲採埬偟丄斵彈偺儕儏僢僋傪尐偐傜壓傠偟偰傗偭偨丅

丂堦晹巒廔傪尒偰偄偨堜忋彮堁偑丄乽偁偺曽偼偳側偨偱偡偐丠乿偲恞偹傞偺偱丄儔儞僌乕儞挀嵼偺憤椞帠偱丄嶧杸搰捗壠偺屼憘巌偩乿偲偄偆偲丄嬃偒偺怓傪尰傢偟偨斵偼乽孯偺拞偵傕偁傫側棫攈側恖偑偄偰偔傟偨傜側偁乗乗乿偲姶奡怺偘偵丄傂偲傝偛偲傪欔偄偨丅

丂偙傟偼屻擔偺暔岅偱偁傞偑丄偙偺偙偲偑偁偭偰埲棃丄斵彈偼怘暔偲偺暔乆岎姺偺婡夛偑偁傞偨傃偵丄惿偟婥傕側偔帺暘偺帩偪暔傪偝偟弌偡傛偆偵側傝丄儕儏僢僋偺拞枴偼擔偲偲傕偵寉偔側偭偰備偒丄儌乕儖儊儞偵拝偔崰偵偼敿暘埲壓偵尭偭偰偄偨丅

丂偦傟傕斵彈偺怽偟弌偳偍傝偵偡傟偽丄偢偭偲慜偵嬻偵側傞偲偙傠偩偭偨偑丄傎偐偺彈偨偪傕師乆偵恑傫偱暔傪嫙弌偡傞傛偆偵側偭偨偺偱丄偙偺掱搙偱偡傫偩傢偗偱偁傞丅

丂偁傞擔丄巹偑斵彈傪傂傗偐偟偰丄

丂乽柦傛傝戝帠側昳暔傪偦傫側偵弌偟偰偟傑偭偰傕偄偄偺偐偹乿

丂偲偄偆偲丄斵彈偼

丂乽側偤偐媫偵壗傕惿偟偔側偔側偭偨偺丅慡晹弌偟偰偟傑偭偰傕寢峔傛乿

丂偲偼偠傜偄側偑傜丄僥儗徫偄偟偨丅

丂偁偺偒傢傔偰帺慠偵岥傪偮偄偰弌偨憤椞帠偺堦尵偑偙偆傕斵彈傪姶摦偝偣偨偐偲巚偆偲丄傎偺傏偺偲怱壏傑傞巚偄偱偁偭偨丅

丂僀儞僪暫偲偁偆

丂偦偺栭偼丄價儕儞壨斎偵堦尙偺嬻偒壠傪尒偮偗丄傂偝偟傇傝偵栘偺彴偺忋偱怮偨丅

丂搚偺忋傛傝偼恎懱偼偩偄傇妝偱偁偭偨偑丄怘傋傞暔偑慡偔側偄偺偱丄梻挬栚偞傔偰偡偖庤傢偗偟偰怘傋暔傪扵偟偵弌偐偗偨丅

丂巹偼尦孯憘偺嵅摗孨偲擇恖偱丄嶳庤偺曽偵栰憪嵦傝偵峴偭偨丅

丂擔杮暫偼傎偲傫偳尒偐偗側偐偭偨偑丄偲偒偳偒弌夛偆僀儞僪崙柉孯偺暫戉偺娽偼寣憱偭偰偄偰丄壗偐嶦婥偩偭偰偄傞偺傪姶偠偨丅

丂嵅摗孨偵偦偺偙偲傪榖偡偲丄斵傕乽摨姶偩乿偲摎偊偨丅

丂嶳偺拞傪彮偟曕偄偨偲偙傠偱丄僕儍儞僌儖偺拞偐傜弌偰偔傞堦恖偺僀儞僪暫偲僶僢僞儕峴偒偁偭偨丅

丂側偤偐弖娫偵婋尟傪姶偠偨巹偼丄偲偭偝偵廵傪偐傑偊丄

丂乽庤傪忋偘傠両乿

丂偲偳側偭偨丅

丂撍慠偺搟惡偵價僢僋儕偟偨傜偟偄僀儞僪暫偼廬弴偵庤傪忋偘偰丄偙傢偦偆偵巹偺婄傪尒偰偄傞丅

丂斵偺孯暈偺椉億働僢僩偑戝偒偔傆偔傜傫偱偄傞偺傪尒偨巹偼丄嵅摗孨偵丄

丂乽億働僢僩傪扵偭偰拞偺暔傪庢傝偁偘傠両乿偲柦椷岥挷偱偄偭偨丅

丂彮偟偨傔傜偭偰偄偨斵傕丄巹偺偒傃偟偄惡偵嬃偄偰丄僀儞僪暫偺億働僢僩偐傜撿塟偲層塟傪庢傝偁偘偰丄儕儏僢僋偵擖傟偨丅

丂僀儞僪暫偼廵傪偐傑偊偨傑傑偺巹偺柦椷偵廬偭偰嫀偭偰偄偭偨偑丄拠娫傪偮傟偰暅廞偵傗偭偰偔傞偺傪嫲傟偨擇恖偼丄戝媫偓偱廻幧偵婣偭偨丅

丂拠娫偺彈惈偨偪偵椏棟偟偰傕傜偭偨撿塟偲層塟偼側偐側偐枴偑椙偔丄愩偮偯傒傪偆偭偰怘傋偨偑丄嵅摗孨偑丄巹偺棎朶側嫮搻峴堊偵旜傂傟傪偮偗偰徫偄榖傪偡傞偺偵偼暵岥偟偨丅

丂偙偪傜偑傗傜側偗傟偽丄偐側傜偢憡庤偵傗傜傟傞偲捈姶偟偨偐傜偙偦丄偲偭偝偺応崌偺傗傓傪偊側偄峴堊偩偭偨偲巹偼曎夝偟偨傕偺偺丄嫮搻偼偳偆帺屓曎岇偟偰傕傗偼傝嫮搻偩偲丄婥偑偲偑傔偰巇曽偑側偐偭偨丅

丂偦傟偐傜擇丄擇擔偟偰丄擔杮偺岞巊娰堳乮攈報奜岎戙昞晹堳乯偺堦恖偑僀儞僪崙柉孯偺暫戉偵幩嶦偝傟偨偲偄偆塡偑揱傢偭偰偒偨丅

丂側傫偱傕丄僀儞僪暫偺曕彛偵扤壗乮偡偄偐乯偝傟偨偑尵梩偑捠偠側偄偨傔摝偘偩偟偨偺傪丄偆偟傠偐傜寕偨傟偨偲偄偆傛偆側榖偱偁偭偨丅

丂偙偺塡傪暦偄偰巹偼偼偠傔偰偁偺擔丄恎偺婋尟傪姶偠偰偁偊偰峴側偭偨嫮搻峴堊偑丄憡庤偺婡愭傪惂偡傞偨傔偺傗傓傪偊側偄張抲偱偁偭偨偙偲偺徹柧偺傛偆側婥偑偟偰媬傢傟傞巚偄偱偁偭偨丅

丂僀儞僷乕儖嶌愴埲棃丄摨彴堎柌傪書偒側偑傜傕丄嫟摨偺揋偵懳偟偰摨柨孯偲偟偰偲傕偵愴偭偰偒偨擔杮暫偲僀儞僪暫偺娫暱傕丄嶴傔側攕杒偲戅媝傪廳偹傞偆偪偵丄偄偮偟偐恊垽偐傜憺埆傊偲偐傢偭偰偄偭偨傕偺偲夝庍偡傞偼偐側偐偭偨丅

丂屻擔丄僶儞僐僋偱奰捸彂婰姱偐傜暦偄偨偲偙傠偵傛傞偲丄偙偺婏壭偵偁偭偨岞巊娰堳偲偄偆偺偼丄攈報奜岎晹堳偲偟偰拝擟屻擔傕愺偐偭偨掃揷惓旤嶰摍彂婰姱偲偺偙偲偱偁偭偨丅

丂怴崶憗乆偱偁偭偨斵偼丄巰偺弖娫傑偱乽垽偟偰偄偨偙偲傪嵢偵揱偊偰偔傟乿偲偄偄巆偟偰巰傫偩偲偄偆丅

丂僀儞僪崙柉孯懁偼乽彛暫偑斵偺怓偺敀偄偺傪尒偱塸恖偲傑偪偑偊偰寕偭偨乿偲曎柧偟偨偦偆偩偑丄偄偢傟偵偟偰傕晄岾側塣柦傪攚晧偭偰偄偨恖偲偄偆傋偒偐丅

丂偦偺擔偺梉曽偵僗僐乕儖偑偁偭偨丅儔儞僌乕儞扙弌埲棃丄嵟弶偺塉偱偁偭偨丅

丂塉拞偺僕儍儞僌儖峴恑偺崲擄偝傪峫偊偰丄奺恖偑偦傟偧傟偵枾惗偟偨燇栘憄偵愽傝偙傫偱丄僗僐乕儖偺夁偓傞偺傪懸偮偙偲偵偟偨丅

丂僗僐乕儖偲偄偆偺偼擬懷摿桳偺崑塉偱丄偦傟偙偦偨傜偄偺悈傪傆傝傑偄偨傛偆側戝棻偺塉揌偑丄扏偒偮偗傞傛偆偵栆慠偲崀偭偰偔傞偑丄偨偄偰偄堦丄擇帪娫傕偡傞偲丄塕偺傛偆偵僺僞儕偲傗傫偱惵嬻偐婄傪傒偣傞偺偑摿挜偱偁傞丅

丂偙偺偲偒偺僗僐乕儖傕梊憐偳偐傝堦帪娫傎偳偱巭傫偱偟傑偭偨偑丄偨偭傉傝偲塉悈偵偸傟偨庽椦傪偐偒傢偗偱埮偺僕儍儞僌儖偺側偐傪曕偔偺偼婋尟偑懡偄傛偆偵巚傢傟偨偺偱丄偙偺抧揰偱栭傪柧偐偡偙偲偵偟偨丅

丂堦摨偼庤扵傝偡傞傛偆偵偟偰揔摉側怮彴傪扵偟傑傢偭偨偑丄偁偺栆楏側僗僐乕儖偺偁偲偱姡偄偨抧柺側偳偁傞偼偢偑側偐偭偨丅

丂偁偒傜傔偰偸傟偨抧柺偵偦偺傑傑墶偵側偭偨偑丄揇悈偵墭傟偨暈抧偑儀僢僩儕偲敡偵偔偭偮偄偰丄偆偡傜姦偔丄側偐側偐怮偮偗側偐偭偨丅

丂偦傟偱傕偡偱偵塉婫偵擖偭偰偄傞偼偢偺巐寧枛偩偲偄偆偺偵丄崱擔傑偱塉偵偁傢側偐偭偨偺偑偣傔偰傕偺揤偺宐傒偩偭偨偺偱偼偲丄帺暘帺恎偵偄偄偒偐偣偰偄傞偆偪偵丄偄偮偺娫偵偐丄彮偟傑偳傠傫偩傛偆偱偁偭偨丅

丂梻挬婲偒弌偟偨恖乆偺婄傪傒傞偲丄悋柊晄懌偲旀楯偑怓擹偔尰傢傟偰偄偨丅

丂傒傫側偲榖偟崌偭偰丄偳偙偐揔摉側晹棊傪扵偟偰媥梴傪偲傞偙偲偵偟偨丅

丂偦偺榖偟崌偄偺側偐偱丄乽偁傞晹棊偵廻傪偲偭偨堦屄彫戉偺暫戉偑丄晹棊傪媫廝偝傟偰慡柵偟偨乿偲偐丄乽巜椫傪扗偆偨傔偵巜傪愗傝棊偝傟偨彈偑偁偭偨乿偲偐偄傠偄傠側塡榖偑弌偝傟偨偑丄偦偺堦偮偵丄乽峕嶈僪僋僩儖偑價儖儅恖偺嵢傕傠偲傕丄價儖儅恖僎儕儔戉偵幩嶦偝傟偨乿偲偄偆晽暦偑偁偭偨偺偼丄巹偵偲偭偰戝偒側僔儑僢僋偱偁偭偨丅

丂傕偟帠幚偲偡傟偽丄戝巊娰偺悽榖偱尰抧彍戉屻丄儔儞僌乕儞偱奐嬈偟丄價儖儅恖偺楒恖偲嬉戲嶰枂偵曢偟丄恖乆偐傜慉偟偑傜傟偰偄偨偲偄偆峕嶈僪僋僩儖偺桪夒側惗妶傕丄傢偢偐擇擭懌傜偢偱斶寑偺寢枛傪偮偘偨偙偲偵側傞偺偱偁傞丅

丂乮儌乕儖儊儞偵拝偄偰偐傜峕嶈晇嵢偺巰朣偑帠幚偱偁傞偙偲偑妋擣偝傟偨乯

丂價儖儅偵棃偰埲棃丄懡偔偺恖乆偺傔傑偖傞偟偄塣柦偺曄揮傪尒懕偗偰偒偨巹偼丄師戞偵帺暘偑塣柦榑幰偵曄傝偮偮偁傞偺傪姶偠偨丅

丂奨摴偵弌偰彮偟曕偔偲丄堦乑尙傎偳偺彫晹棊偑偁偭偨丅

丂偦偺側偐偱堦斣戝偒偔丄峀偄斅偺娫偺偁傞壠偵偼偄偭偰怘暔偲巄帪偺媥宔傪棅傫偩丅偁傑傝夣偔寎偊擖傟傞傆偟偱傕側偐偭偨偑丄偲傕偐偔捛偄弌偝傟偼偟側偐偭偨丅

丂彈偨偪偑戙彏偲偟偰採嫙偟偨旤偟偄堖椶偑婥偵擖傞偭偨偺偐丄怘帠傕偮偔偭偰偔傟傞偙偲偵側偭偨丅

丂儔儞僌乕儞傪偨偭偰埲棃丄偼偠傔偰暷斞偵偁傝偮偄偨堦摨偼丄夓婼偺傛偆偵僈僣僈僣偲傓偝傏傝怘偭偨偑丄暊偑堦攖偵側傞偲媫偵悋杺偵廝傢傟偨丅

丂偟偐偟偝偒傎偳偺傒傫側偺榖傪巚偄弌偟偨巹偼乽桘抐偼戝揋乿偲梡怱怺偔丄廵傪帩偭偨抝傪堦帪娫岎懼偱丄尒挘傝偵偮偗傞偙偲偵偟偨丅

丂偠傘偆傇傫偵媥梴偟偰尦婥傪庢栠偟偨堦峴偼丄梉曢傟敆傞崰偵弌敪偡傞偙偲偵側偭偨丅

丂傒傫側偑栧傪弌偰偟傑偆崰偵丄媫偵暊捝傪妎偊丄曋堄傪傕傛偍偟偨巹偼丄堦恖偱堷偒曉偟偰曋強偵偼偄偭偨丅

丂梡傪偨偟偰掚偵弌偨巹偼丄僴僢偲偟偰棫偪偳傑偭偨丅偳偙偐傜弌偰偒偨偺偐傢偐傜側偄偑丄屲丄榋恖偺價儖儅恖偺抝偑丄嶦婥偩偭偨婄偱丄崱偵傕旘傃偐偐傜傫偽偐傝偺惃偄偱巹偺慜偵棫偪傆偝偑偭偨偐傜偱偁傞丅

丂偲偭偝偵廵傪偐傑偊偨巹偼丄堷偒嬥偵巜傪偐偗偰埿奷偟側偑傜丄僕儕僕儕偲傑傢傝偙傫偱栧偺曽偵嬤偯偄偰偄偭偨丅

丂傛偔尒傞偲扤傕晲婍傜偟偄傕偺傪帩偭偰偄傞幰偼偄側偄丅

丂偦傟偱彮偟埨怱偟偨巹偼丄撍恑偺婥攝傪帵偟偨抝偵偡偽傗偔廵岥傪岦偗偰丄敪幩偺巔惃傪偲偭偨丅

丂堦敪寕偰偽丄傎偐偺抝偨偪偑偲傃偐偐傞偩傠偆偲峫偊偨巹偼丄嫼偟偰偼戅偒丄嫼偟偰偼戅偒偟側偑傜師戞偵栧偵嬤偯偄偨丅

丂栧傪弌偨偲偙傠偱丄巹偑巚偄偒偭偰嬻偵岦偭偰堦敪傇偭曻偡偲丄價儖儅恖偨偪偼廵惡偵偍偳傠偄偨偺偐丄栧撪偵巔傪徚偟偨丅

丂婋婡傪扙偟偰儂僢偲偟偨巹偼懌傪偼傗傔丄偼傞偐摴偺斵曽偵彫偝偔尒偊偰偄偨堦峴偺偁偲傪捛偭偨丅

丂偢偄傇傫挿偄帪娫偺傛偆偵巚傢傟偨偑丄帠幚偼堦乑暘偦偙偦偙偺娫偺偱偒偛偲偩偭偨傜偟偄丅

丂傛偆傗偔捛偄偮偄偰傒偰丄扤傕巹偺晄嵼偵婥偑偮偄偰偄側偐偭偨偙偲傪抦偭偨丅廵惡傪暦偄偨幰偝偊偄側偐偭偨丅

丂巹偼丄偨偭偨崱宱尡偟偨帠審偺偁傜傑偟傪榖偟丄斵傜偑巹傪廝偍偆偲偟偨栚揑偼丄巹偺廵傪扗偄偲傞偨傔偩偭偨傠偆偲愢柧偟偨丅

丂偄偢傟偵偟傠堦摨偵丄乽梡怱偟傠両乿乽梡怱偟傠両乿偲拲堄偟側偑傜丄偙傫側傊傑傪傗偭偰偟傑偭偨巹偼丄偳傫側偵傂傗偐偝傟偰傕曉偡尵梩偼側偐偭偨丅

丂側傫偺偐傫偺偄偄側偑傜丄撪怱偱偼價儖儅恖偺斀媡側傫偰偨偄偟偨偙偲偼側偄偲寉偔傒偰偄偨偺偩偐傜丄偙傫側栚偵偁偆偺偼摉慠偱偁偭偨丅傓偟傠丄夦変傂偲偮側偐偭偨偙偲傪岾塣偩偭偨偲婌傇傋偒偐傕偟傟側偐偭偨丅

丂僔僢僞儞壨傪搉偭偨偁偲偼丄塸孯婡偺棃廝偼堄奜偵彮側偔丄儌僶儕儞偺墂偱撍慠偺嬻廝偵娞傪椻傗偟偨傎偐偼丄敋壒傪帹偵偟側偑傜戅旔傪寵偭偰奜偵偄偨巹偑丄掅嬻旘峴偱媫廝偟偰偒偨塸孯婡偺廵寕傪丄灲巕偺戝栘傪弢偵偟偰丄婋偆偔擄傪傑偸偑傟傞偲偄偆僴僾僯儞僌偑偁偭偨偖傜偄偺傕偺偱偁偭偨丅

丂僀儞僯僄儞壨傪搉傞慜屻偐傜偼塸孯婡偺巔傪傒側偄擔偑懡偔側傝丄摴楬偽偨偱儅儞僑僗僠儞傪攧偭偰偄傞價儖儅恖偺巕嫙偨偪傪尒偐偗傞傛偆偵側偭偨丅

丂攡敨偺妴岲傪偟偨丄擹巼怓偺偐傜偵偍偝傑偭偨恀偭敀側儅儞僑僗僠儞偺幚偼丄傎偳傛偄巁枴傪傆偔傫偩偡偭偒傝偟偨娒偝偱丄愩偑偲傠偗傞傎偳偺偆傑偝偱偁偭偨丅

丂偙傟偼丄巹偨偪偑儘僋偵怘帠偵偁傝偮偗偢丄戺偭偨愳偺悈傪堸傫偱婹偊傪偄傗偡偲偄偆堎忢側惗妶娐嫬偵偄偨偨傔偵偲偔偵偍偄偟偔姶偠偨偲偄偆偙偲偱偼側偔丄儅儞僑僗僠儞偼壥暔偺墹偲屇偽傟傞僪儕傾儞偵師偄偱彈墹偲屇偽傟傞偖傜偄丄堦斒偵捒廳偝傟傞壥暔偱偁偭偨偺偩丅

丂偙傟傑偱婹妷偵嬯偟傒懕偗偰偄偨巹偨偪偼丄憟偭偰巕嫙偨偪偐傜巬偺偮偄偨傑傑偺儅儞僑僗僠儞傪攦偄偲偭偰丄傓偝傏傝怘偭偨丅

丂攦偆偲偄偭偰傕丄孯昜偼傕偆捠梡偟側偐偭偨偺偱暔乆岎姺偩偑丄抝偳傕偼柍堦暔側偺偱丄挬慛偺彈惈偨偪偵偨傛傜偹偽側傜側偐偭偨丅

丂斵彈偨偪傕彮偟傕暔惿偟傒偣偢丄婌傫偱側傫偱傕採嫙偟偰偔傟偨丅

丂儅儞僑僗僠儞偺廯偱岥偺傑傢傝偑崟偔愼傑傝丄彾傕恀偭崟偔側傞傑偱怘傋傞偲丄傒傫側偼尒偪偑偊傞傎偳尦婥傪庢栠偟丄梲婥偵挐傝側偑傜曕偒偩偟偨丅

丂偟偽傜偔曕偄偨抧揰偱丄娋偲帀偱偄偨傫偱偄偨偺偐丄巹偺廵偺攚晧偄旂偑僾僣儕偲愗傟偨丅

丂擔杮偺孯戉幃偵廵傪尐偵偐偮偄偱曕偔偺偼丄巹偺懱椡偵晧扴偑戝偒偡偓偨丅

丂偲偄偭偰偄傑偝傜廵傪幪偰傞傢偗偵傕備偐側偐偭偨丅

丂崲傝偒偭偨枛偵傆偲巚偄偮偄偨偺偑丄挿扟晹忟偐傜梐偭偰偄傞挿鍬遒偺偙偲偱偁偭偨丅

丂垻攇娵偱晄椂偺巰傪悑偘偨恖偺堚昳傪彑庤偵巊偆偺偼偳偆偐側丄偲婥偑偲偑傔偨偑丄怱偺側偐偱榣傪彞偊偰嫋偟偰傕傜偆偙偲偵偟偨丅

丂儕儏僢僋偐傜攈庤側旉怓偺崢昍傪偲傝峴偟丄愗傟偨晧偄旂偲偲傝偐偊偨偑丄崟偄廵恎偲栚偵慛傗偐側旉怓偺崢昍偱偼偁傑傝偵晄掁崌偱丄恖乆偺栚傪偦偽偩偨偣偨丅

丂堦摨偺娽偑堦惸偵巹偺廵偵廤拞偟偨偑偲巚偆偲丄扤偐偑丄

丂乽杧晹埨暫塹両乿

丂乽崅揷偺攏応両乿

丂偲戝惡偱傂傗偐偟偨丅

丂傒傫側偺岲婏怱偑丄偙偺攈庤側崢昍偺弌強偵廤傑偭偰偄傞偙偲偼傢偐偭偰偄偨偑丄屘恖偲側偭偨彈惈偺柤慜傪弌偡偺偑丄側傫偲側偔溳傜傟偨偆偊偵丄戝敿偺恖乆偼挬慛偺彈惈偐傜傕傜偭偨傕偺偲巚偭偰偄傞傜偟偄偺偱丄愢柧偼傗傔偵偟偨丅

丂偦傟傛傝傕丄偙傫側偮傑傜偸偙偲偵傕栰師攏崻惈傪偩偟偰偵偓傗偐偵閦偘傞傎偳丄傒傫側偺怱偵備偲傝偑偱偒偨偙偲偑偆傟偟偐偭偨丅

丂偮偓偵偼偄偭偨晹棊偱偼丄偨偔偝傫偺擾柉傗巕嫙偨偪偑暔捒偟偘偵変乆堦峴傪寎偊偰偔傟丄偆傑偄價儖儅椏棟傪偮偔偭偰娊寎偟偰偔傟偨丅

丂偟偽傜偔傇傝偵寈夲怱傪朰傟偰丄偺傫傃傝偲媥梴偡傞偙偲偑偱偒偨丅

丂偦偟偰傕偪傠傫戙彏偼暐偭偨偆偊偺偙偲偱偼偁傞偑丄媿幵傪堦戜採嫙偟偰傕傜偭偨丅

丂偮偓偺晹棊偱傕摨條偱偁偭偨丅尰幚偺愴応偐傜墦偞偐傞偵偮傟偰丄價儖儅恖偺婥帩偪偵傕峳傇傟偨偲偙傠偑彮側偔側傝丄恖側偮偭偙偔恊愗側價儖儅恖杮棃偺巔偑尒傜傟傞傛偆偱偁偭偨丅

丂媿幵偵偼挬慛恖彈惈屲柤傪忔偣偨丅嵟弶偺偆偪偼墦椂偟偰偄偨斵彈偨偪傕丄抝偨偪偑丄偙偆偄偆帪偙偦乽儗僨傿僼傽乕僗僩乿偺婻巑摴惛恄傪敪婗偡傋偒愨岲偺婡夛偩偲忕択傑偠傝偵偡偡傔傞偺偱丄婥傪妝偵偟偰媿幵偵忔傝偙傫偩丅

丂尐偺儕儏僢僋偐傜夝曻偝傟偰恎寉偵側偭偨抝偨偪傕梲婥偵挐傞傛偆偵側傝丄摴傕偼偐偳偭偨丅

丂傕偆栚揑抧偺儌乕儖儊儞傕傑嬤偔側偭偨偁傞栭丄巹偨偪偺媿幵偼暫戉偨偪偺忔偭偨堦戜偺媿幵偺偁偲偵懕偄偰恑傫偱偄偨丅

丂斀懳曽柺偐傜丄柧傞偄僿僢僪儔僀僩傪岝傜偣偨僩儔僢僋偑憱偭偰棃傞偺偑尒偊偨丅

丂壗傪寣柪偭偨偺偐丄慜偺媿幵偺暫戉偑戝惡偱丄

丂乽敋壒両乿

丂偲嫨傫偩偐偲巚偆偲丄慜偺媿幵偼恖娫傕傠偲傕崅偄搚庤偺壓偵揮偑傝棊偪偰偟傑偭偨丅

丂巹偨偪偺媿幵傕慜偺幵偺屻傪捛偭偰憱傠偆偲偟偨偑丄庒偄椞帠娰堳偑婡晀偵摦偄偰媿偺岥傪墴偊偨偺偱丄婋偔揮棊傪柶傟偨丅

丂堦弖偺偱偒偛偲偱偼偁偭偨偑丄偁傑傝偺攏幁傜偟偝偵暊傪偨偰偨巹偼丄巚傢偢搚庤壓偵岦偭偰丄

乽攏幁栰榊両乿

丂偲戝惡偱偳側偭偰偄偨丅

丂戉楍傪棧傟偨暫戉偼偙傫側偵傕庛偔嫰偊傗偡偔側傞傕偺偐偲忣偗側偔側偭偨丅

丂偁偺搚庤偺崅偝偱偼丄偍偦傜偔夦変恖傕弌偨偙偲偲巚偆偑丄偙傫側帠屘偱傕柤梍偺晧彎偐偲丄彮乆暊偩偨偟偔傕偁偭偨丅

top

仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏仏 |