|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

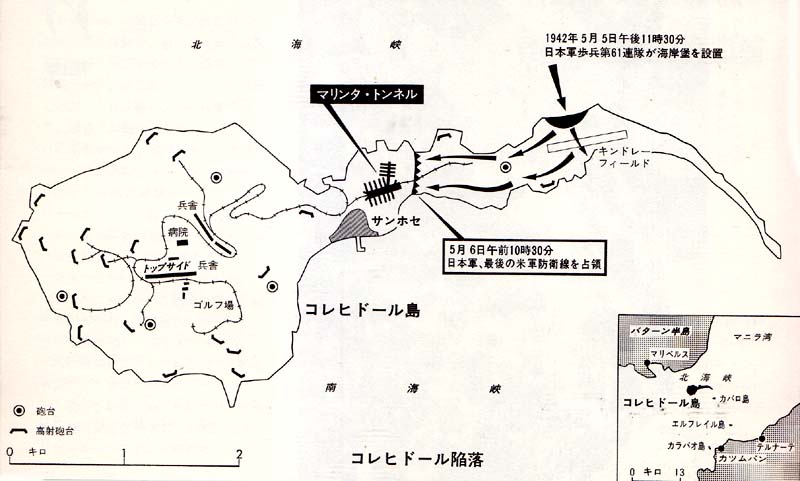

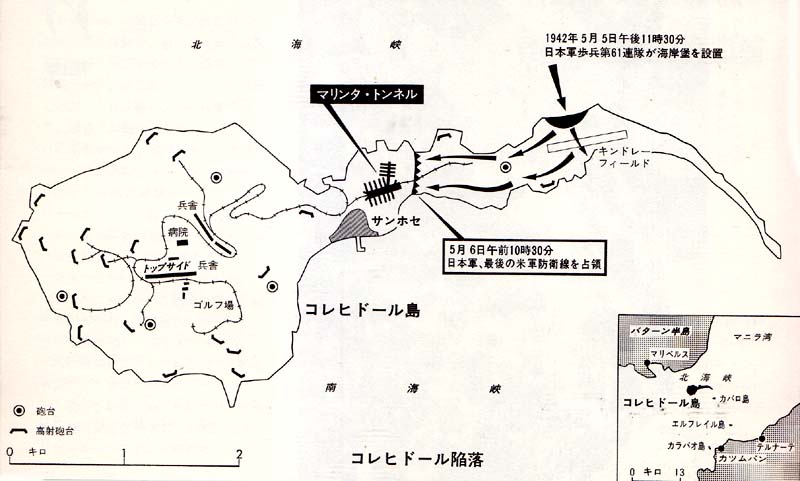

12 コレヒドールの白旗

コレヒドールにいた軍隊は、迷信を信じるように、「白分たちは不死身である」と思い込んでいた。

防御施設や、迷路のようなマリンタ・トンネルは、岩のなかにきずかれていた。

ルソン島とは堀をめぐらした中世の城のように、幅三キロの海峡でへだてられているので、日本軍がいかに強力であろうとも、攻めてはこられないと思っていた。 |

何も知らずに、難攻不落の「岩窟」でつくろいでいるアメリカ兵

|

|

1 修羅場と化したコレヒドール top

カビテ海軍基地が破壊されたのちも、この島にいた将兵たちは、長さ六キロ、幅一・五キロの「岩窟」のなかで、いつもと全くかわらない平和な日々をすごしていた。

彼らは粋で小ぎれいな制服を着て、パレードをしたり、きちんと整頓された部屋で卜ランプやビリヤードを楽しんでいた。

売店やクラブもひらいていて、将校クラブでは、終夜ダンス音楽が演奏されていた。

オロンガポからやってきた、サミュエル・ルーツ・ハワード大佐ひきいる第4海兵隊の将兵には、この「岩窟」が、戦争の恐怖のまっただなかにあるとは、信じられなかった。

島の先住者は、たえまのない空襲警報を無視することはできなかったが、それでもなにくわぬ顔で強がっていた。

しかしまもなく、彼らも難攻不落の伝説を信じるようになってきた。

日本軍がルソン全域にわたって、ハサミ撃ち作戦を展開していた十二月二十七日、ラジオ放送が、日本軍にコレヒドール島の爆撃をけしかけたほど、その自信はつよかった。

日本軍はこの挑戦をうけ、難攻不落の“神話”に、最初の打撃をくわえた。

「岩窟」への攻撃は、まず爆撃によってはじまり、第14軍のバターン半島第二次攻撃に歩調をあわせて激化されてきた。

この攻撃は、他の日本軍の攻撃と同じく、几帳面なほどの周到さだった。

くる日もくる日も、多数の飛行機が襲ってきた。高射砲手のウデが以前よりあがっていたとはいえ、ここでも射程距離の短いことがわざわいし、爆撃機が真上にくるまで、射撃を待たなければならなかった。

また、爆弾がおとされているのに、イライラしながら射撃を手びかえなければならなかった。

そして、日本軍飛行機が射程距離内にある短い時間に、できるかぎり発射しなければならなかった。

それでも高射砲兵は、日本軍機を高空飛行させることに成功したので、発電所や給水場など、島内の数多くの戦略地点が難をのがれられたうえ、約二五機の日本軍機を撃墜した。

ある高射砲は非常に効率をあげ、一分間に三四回も射撃したほどであった。

このことは、防御軍を大いに勇気づけたが、頑強な日本軍には、たいして影響をあたえなかった。

一月末に攻撃はやんだが、島は修羅場と化し、六〇〇〇人収容の病院施設に、およそ一万五〇〇〇人を収容しなければならなかった。

「岩窟」には、カビテ海軍基地が破壊されたために移ってきた人たちもいて、その他マニラの極東米陸軍司令部と官公署の幹部、フィリピン政府とその随行員らが集っていた。

このような状況のもとで爆撃をうければ、混乱と多数の死傷者がでるのは当然ともいえる。

そればかりか、これ以後、島への物資補給が不可能になったうえに、人数が増加したため、食糧の不足が大きな問題となり、男たちは、食べ物をみつけるのに大半の時間をついやした。

2 日本軍撃退に手ぐすね top

|

フィリピン最後のアメリカ軍要塞:コレヒドール島の上空を飛ぶ日本軍飛行機

|

三月になって、日本軍に重砲兵第1連隊の二四〇ミリ榴弾砲一〇門が到着して、防御軍の事態はさらに悪化した。

それまでコレヒドールへの射程距離内にあった唯一の日本軍火砲は、一九キロはなれたテルナーテにある小口径の火砲だけであった。

日本軍は、バターン半島に最終攻撃をかけている間、砲兵が必要だったため、コレヒドールを始め他の島々はしばらく平穏だった。しかし二日後、再び爆撃機群がやってきた。

クラークフィールドを飛びたった陸軍機六〇機、海軍機二四機からなる編隊群が、日に三、四回も出撃してきたため、防御軍は、日に八時間も爆撃にさらされることになった。

やがて、昼間だけの爆撃で満足できなくなった日本軍は、爆撃機五〇機で、波状の夜間爆撃をくわえるようになった。

このようなことで、神経はいらだったが、防御軍の士気はいぜんとしてたかかった。

日本軍の爆撃による死傷者が意外に少なかったので、コレヒドール――「岩窟」「東洋のジブラルタル」――にいると無事であるとの幻想をいだくようになった。

いまや彼らは、日本軍が歩兵攻撃をかけてくるのを待っていた。

彼らには、絶対に日本軍を撃退できる自信があった。

このアジアに、武士道をもってしても、うち負かすことのできない一角があることを、彼らはおそらく敵にしめすことができると思った。

バターン半島が陥落したとき、彼らは自分たちが第一線になったことを感じて、闘志をふるいおこしていた。

バターン半島が陥落したので、日本軍は半島の突端からコレヒドールにむけて射撃することが可能になった、という悲観論者も確かにいたことはいた。

しかし同様に、日本軍もコレヒドールの砲火に見舞われることになった、とただちに反論された。

確かにアメリカ軍の砲手たちには、それだけのウデがあった。ある砲兵中隊は、三〇三キロもの砲弾を、日本軍の集結している砲兵部隊に撃ちこみ、つづいて他の中隊は、弾薬集積所および戦車の集結地に砲弾の雨をふらせた。

砲手にとって最大に不利な点は、航空部隊の協力がなかったことであった。

したがって射撃諸元をさだめるには、地図によるか、あるいは「岩窟」のいちばん高い地点にある観測所にたよらなければならなかった。

彼らは、そろそろ仕事のむずかしさがわかりかけてきた。

日本軍は、バターン半島のマリベルス一帯に、観測機一個中隊と気球一個中隊とを集結していた。

日本軍はいまや、四キロのところに二四〇ミリ榴弾砲を始め一五〇ミリ榴弾砲四六門、一〇五ミリ榴弾砲二八門、七五ミリ野砲三二門を配置していた。

気球上の日本軍観測兵は、攻撃される危険がないのをよいことに、「岩窟」上の目標を一つ一つ指摘して、各砲列に諸元を指示していたのである。

|

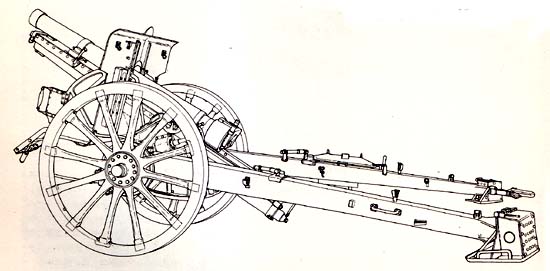

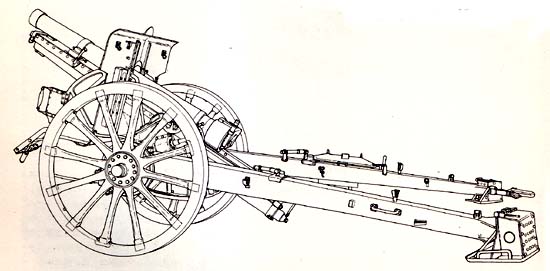

日本軍九一式10センチ榴弾砲

口径:105ミリ 砲身長:209センチ

初速:毎秒454メートル

最大射距離:10,800.メートル

発射速度:毎分6〜8発(最大)、

毎分2発(15分間連続のばあい)

射角:−5度から+45度

旋回角度:40度(左右それぞれ20度) |

|

3 天皇誕生日を期して砲爆撃激化 top

四月二十九日、天皇誕生日を祝って日本軍の砲爆撃がにわかに激化し、防御軍に、日本軍のコレヒドール強襲が真近いことを感じさせた。

砲爆撃は、午前七時三十分からほとんどひっきりなしにつづき、二四〇ミリ砲弾の炸裂による爆風は猛烈をきわめ、日本軍の侵攻にそなえて蛸壺に身をひそめていた防御軍将兵は、ふき飛ばされてたたきつけられるほどであった。

爆撃機もつぎつぎと頭上を飛び去ったが、砲撃にさらされている将兵たちは、これに気づく余裕もなかった。

正午ごろには、島全体がすみからすみまで炎につつまれているようにおもえた。

今まで砲弾が命中しなかった弾薬集積所も、このときおきた火災によって、ついに爆発をおこした。

集中砲撃は二日間つづいた。各火砲は、まるで機関砲のように、ひっきりなしに火をふいていた。五月二日になると、全く信じられないくらいの激しさになった。 |

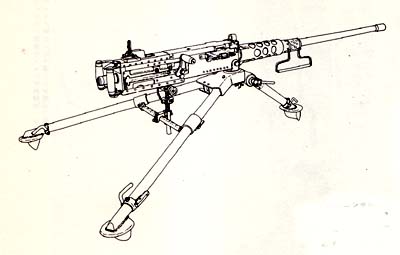

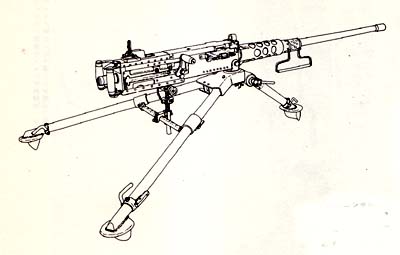

ブローニングM2重機関銃

口径:0.50インチ〔12.7ミリ〕 作動方式:反動利用式、単連きりかえ可能 全長:165.4センチ、銃身長:114.3センチ 給弾方式:組み合わせ式

保弾帯 重量:銃-38キロ、M3三脚架-20キロ 初速:毎秒892メートル 発射速度:毎分450〜550発

|

五時間にわたる砲爆撃で、日本軍は三六〇〇発以上も発射したのだが、そのうちの一発が弾薬庫のコンクリート壁をブチぬいて爆発した。

日本軍の目撃者の言葉を借りれば、あたかも“島全体が爆発した”かのように見えた、とのことだった。

その爆風のため、島のとおくはなれた端にいた人々までも、耳と鼻に出血をみたという。

また重量一三トンの臼砲(うすほう)が砲台から吹きあげられて、空中に飛ばされてしまい、その一門は、一三六メートルもはなれたところにおちたくらいであった。

砲撃がやむと将兵たちは、待避壕からはいでて、日課となっていた仕事を始めた。

それは、埋まっている戦友たちを掘りだすことだった。

それでもまだ、第14軍としては、最終攻撃の準備がすべてととのっていたわけではなかった。

上陸用舟艇はほとんどリンガエン湾にあった。

これをリマイの宿営地まで海岸づたいに輸送するには、海峡を通過しなければならない。

当然コレヒドールの砲にねらわれることになる。だが結局、砲爆撃の援護のもとに転送することになった。

その間、第14軍の将兵たちは、島の高い崖をのぼるための攻城ハシゴを、竹でつくっていた。

五月五日、日本軍はありったけの砲兵をつかって、再び「岩窟」を砲撃した。

それが終日つづいたため、通信線は切断され、探照灯はこわされ、地雷は爆発し、ワイヤーは切断され、海岸蛸壺もつぶされてしまった。

午後六時三十分、集中射撃は細長くのびている島の尾部にむかって移動した。

午後九時三十分、聴音機が、エンジンをふかす上陸用舟艇の音をとらえた。

|

コレヒドール島攻撃のため、バターン半島を出発する日本軍の上陸用舟艇

コレヒドール島にむかった日本軍のなかで、実際に上陸に成功したのは、ほんのわずかな部隊であった

|

|

大きな損害をうけながら上陸した日本軍部隊は、

それでも防御軍を攻撃した

4 佐藤部隊が上陸に成功 top

三〇分ほどまえ、第4海兵隊指揮官のハワード大佐は、部下にすべての武器を取り出すよう指令し、海岸の防御のために派遣した。

防御軍将兵は、みたところ正規兵のあつまりというよりは、暴徒の群れのようだった。

彼らは海兵隊員、フィリピン兵、フィリピン・スカウツの生残り――全員が、破れて汚くだらしない制服を着ていた――からなっていたが、なかには志願してきた一般市民もまじっていた。

日本軍上陸の先頭をきるのは第14軍の第4師団で、この師団は、抵抗の中核とみられるマリンタ・トンネルをめざして、攻撃することになっていた。

しかし、上陸用舟艇群が北海峡の潮流にながされ、島の東端の海岸に着いた。 あかるい月夜だった。 |

|

日本軍の猛攻の末コレヒドールは陥落し、南への門戸がひらかれた

|

ながれにさからいながらただよっていたとき、海岸の防御軍から射撃された。

そのため、たやすく上陸できると思っていた日本軍は、大きな損害をこうむるハメとなった。

この知らせをうけた本間軍司令官は、だんだん心配になってきた。

爆撃はしたが、とてつもない計算ちがいがあったのではないだろうか?

しかし、そのとき彼は知らなかったが、佐藤源八大佐に指揮された歩兵第61連隊の小部隊が、何とか海岸にたどり着いていた。

海岸の防御軍が、橋頭堡をきずこうとしている日本軍の第二波を全滅させて、「上陸は阻止した」と思い込んでいるあいだに、佐藤大佐はひそかに態勢をととのえ、マリンタ・トンネルヘむかってすすみはしめた。

この部隊のうごきは、全く隠密行動であったため、上陸に成功した部隊があったことを本間軍司令官が知ったのは、深夜になってからのことであった。

上陸した日本軍は一〇〇〇人たらずであったが、これにたいして防御軍は、およそ一万五〇〇〇人を動かすことができた。

ハワードはただちに反撃を命じた。

しかしこれは、容易なことではなかった。反撃を命じられた部隊が、市民、ケガ人、看護婦をふくめた約四〇〇〇人から五〇〇〇人もの人々がつめこまれていたマリンタ・トンネルをぬけでてくるのは、なみたいていのことではなかった。

そればかりではなく、数のうえでまさっていたとはいえ、アメリカ軍側の連絡通報が不良だったため、必要とする場所に兵力を集結させることができなかった。

実際に攻撃をうけた各部隊は、、無鉄砲なほど勇敢に戦ったが、海岸に残っていた者は、翌朝まで、日本軍が上陸したことを知らなかったくらいだった。

今まで死傷者と失敗の報告しかうけず、上陸した唯一の部隊も少人数であることを知っていた本間軍司令官は、アメリカ軍が反撃にでたときいてぞっとした。

彼らの数がはるかにまさっていることから、上陸部隊がいまにも海中へ追いおとされるのは確実と思われたからである。

5 降伏したウェーンライト top

本間軍司令官にはまだ充分な人員があったが、上陸用舟艇がコレヒドール沿岸部隊にやられて、二一隻にへっていた。

彼はコレヒドールで負けたと思い込み、「みじめな失敗をした」と部下の参謀将校たちに語っていた。

本当は、日本軍は勝利の瀬戸際にあった。佐藤部隊の一部が、反撃するアメリカ軍を包囲していた。

火砲も何門かが揚陸されて戦場へはこぼれ、海峡をわたった戦車三台も午前十時には投入された。

まさにこれによって、コレヒドールの運命はきまったのである。

防御軍は、すでに全部隊が戦闘にくわわっており、刻々と戦力を増強してくる日本軍上陸拠点をうちくだく機会は、もうなくなっていた。

五月六日午前十時三十分、ウェーンライトは、以前のキング同様、残された唯一の決意――降伏――をした。

カビテが破壊されて「岩窟」にうつった海軍のラジオ局は、最後の息をふきかえして「本間将軍に告ぐ……本間将軍に告ぐ……」を何度もくりかえした。

同時に、白旗がいちばん高い旗ざおにあがり、兵士は武器をこわすように命令された。

ウェーンライトは、部下の二人の将校とともに、すでにマリンタ・トンネル入口へおりる坂、デンバー・ヒルにまでせまっている日本軍の戦線にむかっていた。

しかし彼には、キングと同じように、降伏しても事がすんなりはこばないことはわかっていた。

彼らがまず会った中尉は、彼らを大佐に引き渡した。

ウェーンライトは「降伏は本間軍司令官にたいしてだけにかぎる」ことをつよく主張し、しばらく相手を説得した。

大佐は上陸用舟艇で、彼らをバターン半島につれていった。

ここで彼らは、ウェーンライトがのちにいっていた「すすけた白い家」に案内され、そのテラスで、本間軍司令官がくるのを待った。

日本の映画カメラマンのために、まえの芝生にでて歩くよう命令されたりもした。

本間軍司令官がピカピカにみがきあげられたキャデラックで乗りつけたとき、彼らはまだ、そこに立っていた。

本間軍司令官の後には参謀将校たちを乗せた車がつづき、さらにつねに彼をとりまいている日本の従軍記者たちの車がつづいていた。

仲間の将校よりぬきんでて上背がある本間将軍は車をおりて立ちどまり、ウェーンライトがいう「射ぬくようなあなどりの目」で、しばしアメリカ人をながめ、そのそばをすりぬけて席にむかった。 |

本間中将にフィリピンの降伏を申し入れるウェーンライト将軍(左端)

|

ベランダにはながいテーブルが用意されており、ここで征服者と被征服者が相対した。

本間中将は完璧な英語を話せるが、通訳をつれていた。

本間中将は話しあいを始めるにあたり、フィリピンにあるすべての軍をふくまない降伏には応じるつもりがない、とウェーンライトに告げた。

これはもちろん、まだミンダナオ島で頑張っているシャープの軍のことをいっているのである。

6 “条件受諾まで戦闘を続ける” top

ウェーンライトは、コレヒドールの軍にたいしてのみ責任がある、とこたえた。

ビサヤン諸島とミンダナオ島は、もはや彼の指揮下にはなかったのである。

アメリカ軍の指揮系統を明らかに知っているとみられる本間中将は、これらの軍がいつごろからウェーンライトの指揮下をはなれたのかを、うたがわしそうにたずねた。

彼は「数日まえから」とこたえたが、実際は、彼が戦線をこえてここにくる直前に、きりはなされたのである。

本間中将は通訳を通じて、「それなら、この降伏条件が受諾されるまでは戦闘をつづける」と告げ、部下の将校たちをひきつれて席を立った。

彼が去ったあと、ウェーンライトは同行の一人から、すみやかに行動をとり、まだ防衛の任にあたっている軍を始めとして、マリンタ・トンネル内にいる負傷者や看護婦が大量虐殺されないようにすべきである、とうながされた。

ウェーンライトは、彼をバターン半島へ連行して日本軍大佐に、これからどうなるのか、とたずねた。

彼は答えた。

「あなたがたをコレヒドールに戻すが、あとは勝手だ」

ウェーンライトに同行した別の一人が、日本軍通訳にちかづくと、彼はうむをいわさず「ウェーンライト将軍は、機会をあたえられたのに、それを拒否したのだ」といった。

日本軍大佐は、どちらにしても本間軍司令官がいってしまった今となっては、コレヒドールの日本軍指揮官に降伏するより道はないといった。

島へもどってみると、日本軍はすでに、トンネルの入口にまでせまっていた。

ウェーンライトは、シャープの軍を再び彼の指琿下にもどして、降伏する以外に方法はないと決心した。

この条件をくみいれた文書が作成されて、日本語に翻訳され、その日、五月六日の真夜中、ウェーンライトはその下へ自分の名を書きしるした。

このときすでに日本軍は、ほぼトンネルの支配を完了しており、早朝、日本軍のある大佐がウェーンライトの部屋へはいってきて、参謀本部(大本営)および本間中将の司令部からの使者と名のり、降伏を話しあうために派遣されてきた、と語った。 |

降伏条件を放送するするウェーンライト将軍

敗者と勝者:ジャングルの中を行進する

アメリカ兵、フィリピン兵捕虜と日本兵

|

ウェーンライトは、シャープの軍を自分の支配下にもどす以外に方法がなく、彼に事情とミンダナオの軍が降伏する必要を説明する手続きを、代筆で書かせた。

これによって、フィリピンの条件つき降伏が完了し、ウェーンライト自身も捕虜となった。

ニュースがひろまるにつれて、マリンタ・トンネルはカラっぽになり、その後の数日間というもの、日本軍は島にいた一万五〇〇〇人の防御軍将兵を集結させるのにいそがしかった。

top

**************************************** |