|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

8 マニラ無血入城

1 銃声絶え、うつろな街マニラ top

日本軍は、マニラの無防備都市宣言を日本のラジオ放送を通じて、すでに十二月二十六日に知っていた。

三十一日には、宣言の詳細がカバナチュアンに設置されていた第14軍司令部の手にわたっていた。

それでも、なんら行動はとられなかった。

町は、日本軍進入にたいする準備ができていた。

ホルヘ・バルガス市長は、やってくる占領軍兵士が平穏であるように、そして報復措置の理由とされるべきものがないように、あらゆる手をうっておいた。

町の近郊の戦略地点には、

「OPEN CITY! NO SHOOTING(無防備都市!発砲禁止)」の注意書きがはられた。

最後の極東米陸軍司令部職員もひきあげてしまった。

臨時燃料集積場の炎上は、いまは下火になってくすぶりつづけ、上空に暗く雲となってただよい、ふりそそいだ灰があたり一面をおおっていて、かわいた雪をおもわせていた。そのうえ、散乱する腐敗したゴミのはなつ悪臭がたちこめていた。

地方行政にたずさわる人には、すべて自分の部署にとどまるよう指令がだされていた。

しかし、ここ何日間というもの、ゴミの収集は全く行われず、職員のおおくは、荷物をまとめて、バターン半島やコレヒドールへ逃げてしまっていた。

しかもその日、銃声はやんで、奇妙にうつろなふんいきが町をつつんだ。それはまるで、時間と戦争という事態から、一瞬、とり残されたようだった。

ホテル、レストラン、ナイト・クラブは、大晦日(おおみそか)を祝う人たちのために営業していた。

ダンス・パーティーや舞踏会がひらかれて、婦人たちは着飾っていた。

真夜中の零時、ベルが鳴りひびき、クラッカーが破裂する音にまじってべつの音がきこえた。

それは、日本軍の手にわたらないようにと、バーテンの投げつけたウイスキー・ボトルがわれる音であった。

翌日、アメリカ軍補給廠の倉庫がやぶられ、略奪にはいったフィリピン人たちは、なかにあるものに手あたりしだい手をつけたが、特に大量の冷凍食品をねらった。 |

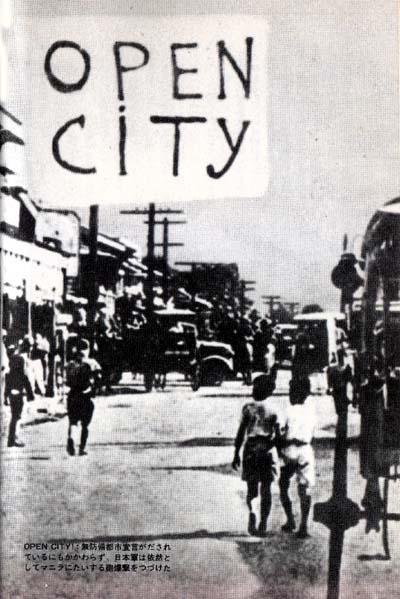

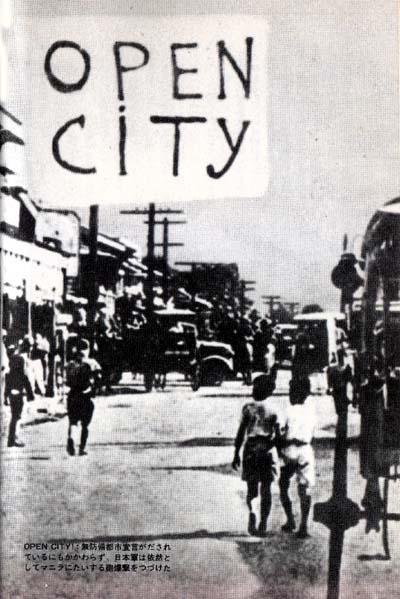

OPEN CITY

:無防備都市宣言が出されているにもかかわらず、

日本軍は依然としてマニラに対する砲爆撃を続けた

|

2 冷やかに日本軍を迎える市民 top

日本軍の姿はまだ見られなかったが、第48師団長土橋中将は、その日、二〇〇〇人の将兵をともなって町にはいる許可を、本間軍司令官にもとめていた。

新聞の号外は、日本軍占領のまぢかいことをつげていた。

一月二日、略奪はつづいていた。

一方、午後おそくなって占領許可をうけた第48師団歩兵団長安部孝一少将は、台湾歩兵第1連隊から一個大隊、歩兵第47連隊から二個大隊をひきつれて町にはいった。

勝利の行進をむかえたのは、物見だかいわずかの人々だけであった。誰も声をあげるものはいなかった。

行進の途中、日本軍将兵は見物に集った人々の中にはいり、「米英帝国主義粉砕」に協力するようマニラ市民に訴えるビラをまいたりもした。

マニラの状況を視察した日本大本営の高級将校たちは、市民の反応に失望を感じないではいられなかった。

彼らは、アメリカの支配からの解放者として、歓迎されるものとばかり思っていたのに、ほとんどの人は、ビラを読もうともしなかった。 |

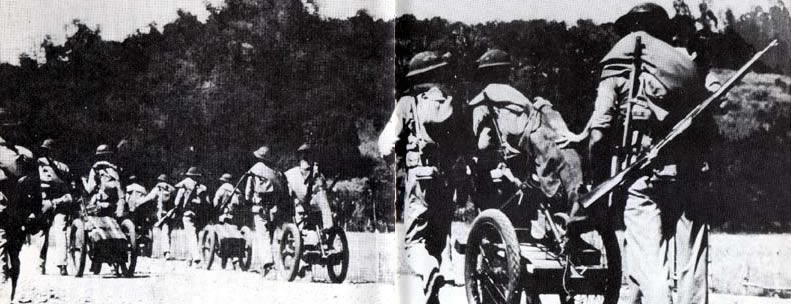

マニラ市内を行進する日本軍:

むかえるフィリピン人の目は冷ややかなものだった

|

目をとおした人でも、ただたんに占領の記念として、あとになって子孫の興味の対象になる、ぐらいにしか考えていなかった。

小規模な占領軍は、ただちにすべての戦略的要点へ見張りをたて、敵国人収容所から釈放された日本人市民は、通訳として活躍した。

マニラ在住のアメリカ人とイギリス人は、数日のうちに集結させられた。

ほんの二日まえに、大晦日の舞踏会で、にぎやかなどんちゃん騒ぎをしていた人たちが、いまやセント・トマス大学構内にある収容所へ送りこまれることになった。

そのころ、まだ自由の身でいられたヨーロッパ人は、イタリア人とスペイン人だけであった。

翌日、レストランやバーはしまっていたが、わずかながら営業していた商店は、軍票をもってできるだけ物資を買いこむ日本軍将兵で、いずれも繁盛していた。

二日後、本間軍司令官は、マニラの経済、文化をとりしきるため、日本軍の軍政府設立を宣言した。

参謀副長の林義秀少将が、軍政部長に任命された。

それと同時に、一連のきびしい命令も発表された。

3 バルガス、新政府の構成を発令 top

夜間の外出禁止、灯火管制、戒厳令の発布、火器、弾薬、軍需品はすべて供出、日本軍政府およびその職員にたいするいかなる敵対行為も死刑により罰せられ、日本人が殺された場合は、一人につき一〇人のフィリピン人を処罰、無線電信の禁止、ラジオは日本の、あるいは日本人がスポンサーである放送局のものだけを受信するように改造しなければならなかった。

工場、銀行、学校、教会、印刷所は、すべて日本の支配下におかれ、フィリピンの国旗掲揚、国歌斉唱は禁止された。

本間軍司令官は、マニラに入ってまもなく、バルガス市長をよび、天皇をはじめ本間自身および彼の同胞は、アジアの同胞フィリピン人が、アメリカの支配からの解放をめざして戦うのを、深い同情と尊敬をもって見まもっていたと語った。 |

マニラ市内で会見する本間中将とバルガス市長(右)

|

いまこそ、アジア人のためのアジア建設にむかって日本と協力してゆくべきときがきたとのべ、最後に彼は、“アメリカのあやつり人形”だったケソン・オスメニア政府が責務を放棄したので、これにかわるべき政府をつくるよう命令した。

一月二十三日、バルガスは、のちに「反逆の誓約書」とよばれる新政府の構成を発令した。

卓越したフィリピン人がおおくふくまれていた。

そのなかには、教育者であり作家、弁護士でもあるホセ・ラウレル、風刺作家であり政治家でもあるクララ・レクト、それに前フィリピン最高裁判所長官をつとめた、地主で経済学者のホセ・ユロがいた。

その同じ日、バルガスを委員長とするフィリピン執行委員会が組織された。

各部門には、それぞれ日本人「顧問」がつけられた。

一方、国民党が選挙で絶対多数を獲得し、ケソンが副大統領オスメニアとともに、これからさき、四年間の在任を宣誓したのは五日まえのことであった。この式典は、マッカーサー司令部と亡命政府とがおかれていた地下墓地、「マリンタ・トンネル」で行われた。

同じころ、バターン半島入口から二五キロの地点では、再編成をいそぐアメリカ軍が、戦線を確立するための時間をかせごうとして、北ルソン部隊が最後の持久戦をおこなっていた。

ウェーンライトはグァグァ〜ポーラック間一六キロの戦線に、第11、第21師団と装甲部隊、および騎兵隊の一部を配置していた。先に名をあげた第26騎兵連隊は、予備として背後についていた。

彼らは、一二万以上と思われる島内の全日本軍を相手にするものと確信していた。しかし、実際に彼らにたちむかったのは、戦車と砲兵とをそなえた増強二個連隊にすぎなかった。 |

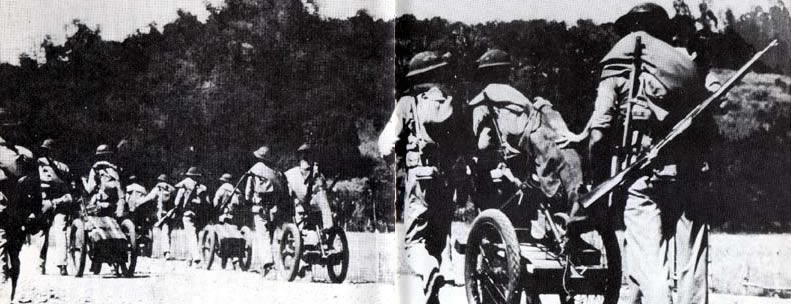

抵抗する防御軍を待ちうける日本軍

|

炎上するマニラ市を海上から見つめる日本兵

|

4 ジャワ侵攻計画、一ヵ月繰り上げ top

本間軍司令官は、グァグァ〜ポーラックの線を奪取するように命令した。

指揮官高橋克己中佐の名にちなんで高橋支隊とよばれる支隊(旧上島支隊)がポーラックを突破し、パムパンガ州とバターン州の境界のちょうど南にある、道路の交差点、ディナルビハンヘむかうことになった。

主として第48師団からひきぬかれ、田中大佐にひきいられる第二部隊はグァグァをぬけてエルモサ――同じくバターン半島への道に面している――へすすむことになった。攻撃は一月二日、午前二時の予定であった。

本間軍司令官は、短期間で容易に勝利をおさめられるとおもい、割りあてられた五〇日以内に作戦を終了するつもりであった。

しかし、攻撃部隊が第21師団の部隊を攻撃したとき、彼らは楽にもちこたえ、第21師団司令部では、反撃計画さえだしたほどだった。だがこの計画は、夜になったため中止になった。

フィリピン軍砲兵部隊は、禁じられていたにもかかわらず、夜を徹して砲火をあびせたが、ようやく反撃が開始されたとき、日本軍はすでに撤退したあとだった。

日本軍はひきかえして、こんどは重砲と飛行機の援護をともなっていたため、戦線を突破し、目標地点をはるかにこえて進撃した。

第21師団の諸隊には、「現在の戦線を死守せよ」という命令がくだされていた。

フィリピン軍指褌官たちは、可能なかぎりをつくしたが、交戦中のグァグァ支援のため、すでに部隊の一部をふりむけていたので劣勢だった。

高橋支隊は、正午に、第21師団を攻撃して左翼を突破した。高橋支隊の進撃があまりに迅速だったため、第21師団の幕僚全員は、もうすこしで部署についたまま捕虜となるところだった。

夜になり、防御軍側の猛烈な砲火が開始されたため、進撃は阻止された。

しかしそれは、日本軍が砲撃にびっくりし、自分たちの砲撃を中止して、事態を見きわめようとしたのが真相である。

高台におかれた一〇五ミリ砲は、たしかに後衛に砲火をあびせたが、命中率がひくく、被害はほとんどなかった。

一月二日、東京の大本営から本間軍司令官のもとに、ジャワ進攻の全予定か一ヵ月くりあげになったことを知らせてきた。

そのため、フィリピン作戦がおわるまでは、第16軍方面に転用されないはずであった第48師団が、第5飛行集団ともども、ただちにジャワ方面に転用させられることになった。

そのかわりとして、兵員数六五〇〇人の、奈良晃(あきら)中将指揮する第65旅団を受領することになった。

5 予想をこえた日本軍の損害 top

|

「米英帝国主義粉砕!」:市民をまえにして

演説する日本軍宣伝班のフィリピン女性

本間軍司令官は、最大の戦闘がはじまろうとしているときになって、部隊交替、兵員数削減のうき目にあったわけである。そのうえ、この第65旅団は、守備隊として一年まえに編成されたもので、そのほとんどは、わずか一ヵ月の訓練しかうけていない召集兵だった。

その歩兵三個連隊――第122、第141、第142――には、それぞれ二個大隊しかなかった。

自動車類もほとんどなく、野砲は全くもっていなかった。

これらの部隊は一月一日に到着し、交戦にそなえ、ただちにタルラック地域へ移転させられた。

しかし、それらは必要ではなかった。

ウェーンライトは、戦線の側面グァグァに終始攻撃をかけられたので、戦線保持のため第21師団をポーラックの南およそ一三キロ、グマイン川まで後退させるよう命令をくだしたのである。 |

|

食糧をもとめて、日本兵に手をさしだすフィリピン人:

食糧不足は深刻だった

|

すこし混乱したが、夜のうちに後退はうまく行われた。

奇妙なことに、カルムピット橋のときと同じように日本軍は、このときも防御軍に銃爆撃をくわえてはこなかった。

バターン半島への後退は完了した。

その日、一月二日、マッカーサーは、撤退が無事完了したことを発表した。

北ルソン部隊の後衛はその任務をなしとげ、半島内部に戦線がつくられた。

撤退中に、主要部隊は一つとして失われなかった。

だからといって、この作戦で、全く被害がなかったというのではない。

両軍とも損失は莫大なものであり、日本軍の損失は予想をはるかにこえていた。

本間軍司令官にとっては、かぎられた兵員でおぎなうことのできる範囲を、大きくうわまわるほどであった。

上陸以来の日本軍の被害総数は約二〇〇〇人で、そのうち、戦死者六二七人、負傷者一二八二人、行方不明七人である。

ウェーンライト軍の損失は約一万二〇〇〇人。

主として、戦闘時における損失より、フィリピン人将兵の逃亡が多かった。

とにかく大事なことは、パーカーがバターン半島にいってしまった十二月二十四日以来、ジョーンズに指揮されている南ルソン部隊が無事であり、防御軍の一部隊として使用できることであった。

後退中にうしなった兵員はわずかに一〇〇〇人であった。

それにしても日本軍は、戦争開始以来はじめて不利な状態になった。

日本軍は「無防備都市」マニラを占領したとしても、アメリカ軍がバターン半島とコレヒドール島を保持しているかぎり、マニラ湾の使用は不可能だったからである。

6 疲労と飢餓に悩むアメリカ軍 top

|

バターン半島で防御態勢につくアメリカ海兵隊員

|

バターン半島にむかう兵士たちは、疲労のうえ飢餓になやんでいて、しかもきびしく長い戦いになることを感じとっていた。

それまでのあらゆる努力にもかかわらず、備品のおおくは予備が不足していた。

たとえば蚊帳は全くなくなり、キニーネはほとんど底をついていた。

マラリアもすでに問題となり、物資の不足とともに将兵の抵抗力がよわまり、状況はますます悪化していた。

これほど不足がおおくなったのは、半島防衛の組織化がおくれ、あわててやりくりしたためであった。

バターン半島には、約八万の軍隊と、避難してきた約二万六〇〇〇人の市民がいた。

半島の人口が増加した場合の利点をぬけ目なく見とおした本間軍司令官は、避難民の移動をじゃましないよう命令していたのである。

これだけの人口になると、当初六ヵ月はもちこたえられる、と見つもられた食糧その他の物資は、それよりずっと短期間で、底をついてしまうはずである。

計算すると、バターン半島の食糧貯蔵量は、一〇万人を三〇日間しかまかなえないことがわかった。

マッカーサーはこのため、市民への配給量を半減するよう指令をだし、各人一日分の食糧は二〇〇〇カロリーとさだめた。

防御軍には、極東艦隊がのこしていった魚雷艇と掃海艇とがあったが、いまは第4海兵隊とともに、ウィーバーの戦車大隊とP40戦闘機が数機、マッカーサーの直接の指褌下におかれていた。

そのうえ工兵は、飛行機の発着可能な飛行場を建設するため、市民の協力をえて、夜となく昼となく作業をすすめていた。

バターン半島の地上軍は、フィリピン師団、正規フィリピン陸軍二個師団、フィリピン陸軍予備七個師団が、マッカーサーの指揮下にあった。

彼らが防衛することになる地域は、全長四〇キロ、最大幅三二キロにわたっていた。

そこを背骨のように二つの山脈が走り、森林とジャングルにおおわれていたが、一方の山脈には一四〇〇メートルにおよぶ山もあった。

両山脈のあいだを走る谷には川がいくつか流れ、山脈の反対側のせまい沿岸平地には、主要自動車道路が走っていた。

7 反撃にそなえるバターンの態勢 top

マッカーサーは、フィリピン正規一個師団、予備二個師団、その他の部隊をふくんだ第1軍団を左側に、フィリピン陸軍四個師団、フィリピン師団の小部隊をふくむ第2軍団を右側に配置した。

半島の突端は司令部担当地域とした。

ここには消耗が激しい正規第2師団と第71師団が待機していた。

主防御線の第一線は、南シナ海に面したマウバンからマニラ湾に面したアブケイまでのあいだを走っている。

もし必要とあれば、防御軍は、約一〇キロ後方の予備戦線へ後退することも可能である。

放射線状の第三線は、半島でいちばんたかい部分、マリベルス山脈をとおっていた。

その後方には、三キロの海峡によってバターン半島からへだたっているコレヒドール島があった。

ここは、バターン半島防衛の補給基地であり、また同時に、もし日本軍が半島をおさえたとしても、マニラ湾の使用を不可能にするはずである。

兵士の士気はたかく、戦争がはじまって以来、おそらくこれほどの士気の高揚はがってみられなかった。

合衆国から大量の増援兵が送られるというウワサが、たえず兵士のあいだにながれ、勝利は、信じるかどうかにかかっている、と彼らはますますおもいこむのだった。

彼らはまた、マッカーサーはバターン半島の地勢を知っているので、ここなら日本軍と対等に戦える、と考えた。

彼らの航空部隊、戦車部隊、砲兵隊の優勢も、大きな利点となるはずであった。

top

**************************************** |