|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

6 大輸送船団

|

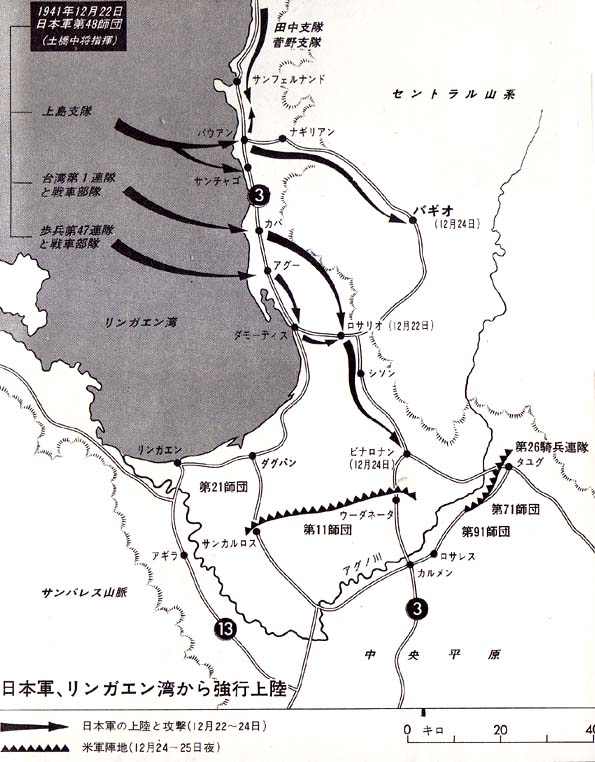

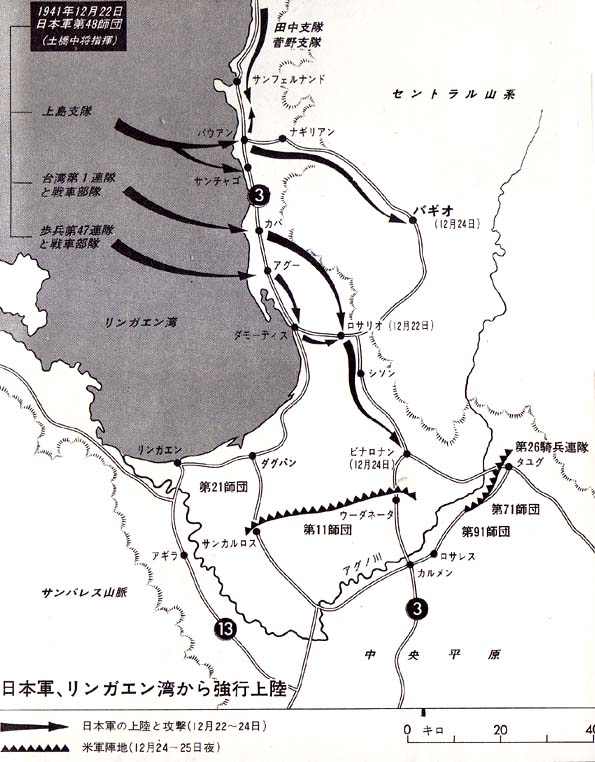

リンガエン湾に上陸する日本軍

|

クリスマスがちかづいても、この年は祭りの気分がもりあがらなかった。

1 空襲におびえるマニラ市民 top

スペイン風バロック、フィリピン風、中国風建築様式が奇妙にまじりあったマニラの教会では、アウグスチノ修道会の修道士が、十六世紀にこの島を改宗させて以来毎年行われてきたように、司祭がクリスマス用の馬草桶(まぐさあけ)をもちだした。

だが、礼拝にくる人はほとんどなく、教会は、九日間の早朝ミサにつづく「ミサ・デ・ガーヨ」――クリスマス・イブ、あるいはスペイン風に「ブエナ・ノーチェ」の壮麗な深夜ミサでもりあがりをみせる儀式――を中止した。

日本軍が攻撃してくるには、早朝が格好な時間だったからである。

マニラは、“征服者”ミゲル・レガスピが一五七一年にフィリピンをスペインの一州としていたとき以来の首都で、平常時には人口二〇〇万人をほこる、活気ある国際都市である。それがいまは、ほとんど毎日の空襲におびえる町になっていた。

立ちのける者は立ちのき、それができない者でも、家族だけは立ちのかせていた。

東洋の大都市のほとんどの例にもれず、この町も一平方キロに何万人もの人がひしめきあい、貧民街やスラムがおおい過密な町であった。

このため日本軍は、空襲がどのような大混乱をひきおこすかを知っていた。

アメリカとフィリピンの高射砲手は、高空飛行をしている爆撃機に、効果のすくない反撃をくわえていた。

彼らの手にかかるのは、無謀な飛行をおこなうか、勇敢なパイロットがときたまひくく飛来するときだけであった。

そのようなとき、中国人、フィリピン人、ヨーロッパ人などの住民は、火をふいて墜落する日本機をみて歓声をあげた。どうにか日常生活はつづいていた。

商店は営業していたし、劇場や映画館も営業していた。 |

リンガエン湾から上陸し、マニラに向けて進撃する日本軍

|

フィリピン中流家庭のこぎれいな夫人たちは、中国人の店主を相手に買物を値切っている。

近郊から農作物をもって市場にあつまってくる人たちの姿は、あざやかな色どりをみせて美しかった。

女性が風になびかせる“マリヤ・クララ”スカートは黒地に白のストライプ、男性の“バロング・タガログ”シャツには、重厚な刺繍がほどこされていた。

マニラ交響楽団は演奏会をひらき、ラジオもどうにか放送をつづけていた。

騒々しく泣き叫ぶような東洋の音楽、アメリカのジャズ、張りつめ、早口な、いどむような、また大げさな口ぶりで話すニュースが流れていた。

商業街や官庁では、できるかぎり平常業務がいとなまれていた。

2 リンガエン湾沖に日本軍現わる top

士気は、政府スポークスマンが語ったところによると、いままでにないもりあがりをみせていた。

しかし、この平穏な状態は表面だけのもので、ひとたび爆撃磯の襲来があれば、たちまちにしてくずれ去り、通りは一晩にしてもぬけのからになってしまうこともわかっていた。

またこの士気も、日本軍の猛攻撃を前にして、どうすることもできないことがわかるにつれ、日ごとに失われつつあることもわかっていた。

この事態に直面して、マニラ市長のホルヘ・バルガスは、ケソン大統領に自分の意見を進言した。

そしてケソンは、市民のために、状況改善の協力を、マッカーサーに申しいれた。

マッカーサーは、空襲によっておこったこのような事態からフィリピン人の間にアメリカ排斥の運動がおこるおそれのあることに気づき、すぐワシントンに連絡をとった。 |

マニラ市長のホルへ・バルガス

|

ルーズベルト大統領からおりかえし、二〇〇〇万ペソの援助金支出の許可があたえられた。この援助金は、家をなくした者の収容施設、空襲にたいするなんらかの予防施設を建設する費用をふくんでいた。

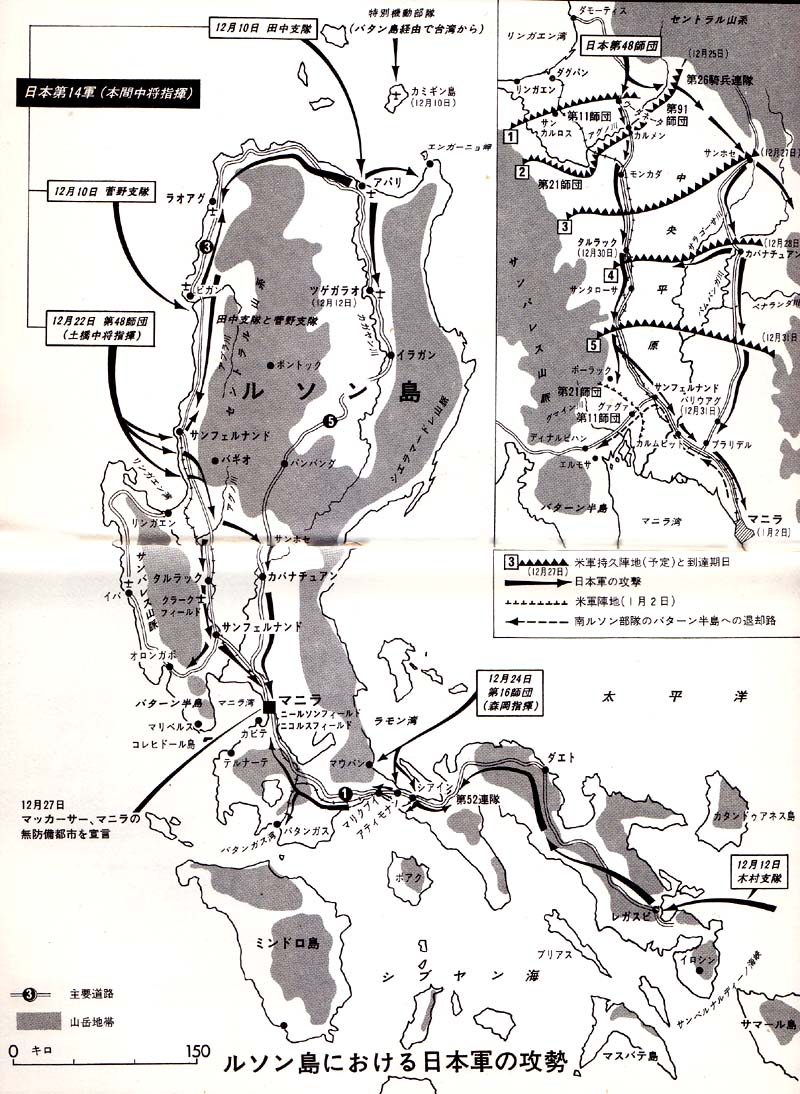

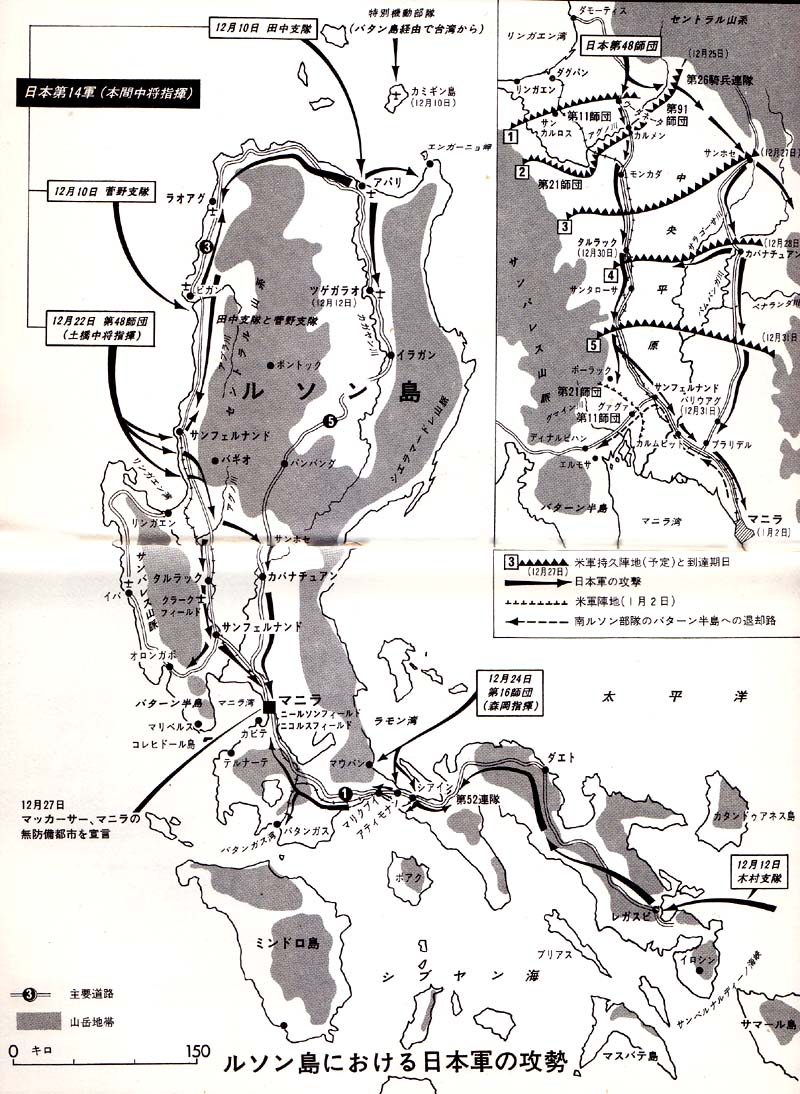

クリスマスの三日まえ、新聞はいっせいに、あらたな日本軍のリンガエン湾への上陸について書きたてた。

日本軍を一歩たりともよせつけないため、英雄的に戦っているアメリカとフィリピンの兵士についても書いていた。

しかし極東米陸軍司令部には、不吉な知らせがとどきつつあった、この上陸こそ、日本軍がねりにねった計画の実施であること、またこの上陸作戦にたいしては、たとえ英雄的な抵抗といえども、ものの数ではないことがわかってきた。

マッカーサーは、彼が組織し、過去六年間訓練してきて、絶大の信頼をよせていた市民国民軍が、抵抗のまねごと程度しかできないということを、いやでも認めざるをえなかった。

陸軍七六隻、海軍九隻の輸送船は、日本軍の主力第14軍と野砲、山砲、それにおよそ一〇〇台の戦車を積んで、いまリンガエン湾沖にあった。

戦車は一九三四年にはじめて製造されたもので、三七ミリ砲を装備した不格好で車高の高い九四式中戦車がほとんどである。

これは、日本軍がフィリピンで使用した最初の装甲部隊であったが、西欧的標準からすれば時代おくれの外見にもかかわらず、充分に機能を発揮できるものであった。

3 上陸に満を持す三輸送船団 top

上陸部隊は、第3艦隊を基幹とする強力な海軍に護衛されていた。

艦隊は、司令長官高橋伊望海軍中将にひきいられていた。

この機動部隊は、三つの輸送船団にわかれて出航し、それぞれ別個の護衛がつけられていた。

目的地はごく少数の者にだけ知らされ、兵員は、輸送船搭乗が完了したとき以来、地図を見ることを禁止されたため、不安がみなぎっていた。

護送船団とともに航行中の本間軍司令官と幕僚たちにしても、不安はおなじことだった。

のちに本間は、戦犯裁判でつぎのようにのべている。

「フィリピンでの全作戦を通じて、わたしには三回の危機がおとずれたが、これが最初のものだった」

最初の護送船団は、十二月十七日に台湾の基隆(キールン)を出航したが、この船団は二一隻の輸送船からなっていた。

これにつづく第二船団は、十九日正午、澎湖(ポンフー)島の馬公(マクン)を出航、第三船団は、同日夜台湾の高雄(カオシュン)を出航した。

実際に同行した海軍の護衛艦隊をべつとして、そのほかに軽巡洋艦二隻、駆逐艦一六隻、多数の魚雷艇、機雷敷設艦、哨戒艇が一団となって、この遠征隊を護送した。

また、以前マレー上陸を護衛した近藤信竹海軍中将の第2艦隊も、べつに護衛にあたることになっていた。 |

|

地上戦闘部隊の主力は土橋勇逸中将の第48師団で、台湾歩兵第1、第2連隊を中心とし、歩兵第47連隊、砲兵、偵察、技術、輸送その他の後方部隊で組織された。

第14軍司令部では、台湾歩兵連隊が心配のタネだった。

というのも、戦場経験がなかっただけでなく、アパリ、ビガン上陸作戦のために菅野、田中両支隊を編成するとき、第2連隊は兵員を多数転出させていたからである。

攻撃計画にもとづき、各護送部隊は個別の任務をあたえられ、湾の三つの地点に上陸することになっていた。

まず歩兵第47連隊と戦車の一部隊が上陸する。場所は三上陸地点中のいちばん南、ダモーティスから八キロはなれたアグーである。

三〇分後、台湾歩兵第1連隊と戦車部隊が、アグーから北ヘー一キロのカバに上陸する。

第三番目の上島支隊は、その三〇分後、カバの北一一キロにあるバウアンヘの上陸を開始する。

すべてが順調にすすめば、第14軍は上陸開始予定日の早朝までに、バウアンからアグーまで全長二四キロの海岸橋頭堡をきずくことになるのだった。

4 待機する上陸用舟艇二〇〇隻 top

この上陸のため日本軍は、二〇〇隻ちかい上陸用舟艇を調達した。

そのうち六三隻がふつうの大発動艇(上陸用大型発動艇)、それより大きいのが七三隻、“特別大発”とよばれる大型が一五隻、他に四八馬力の舢板(さんぱん=中国のハシケ)数隻があった。

上陸にえらばれた地点は、海と山にはさまれてほそながく帯状にのびる理想的な地形であった。

ルソンの主要幹線の一つである3号道路が、この帯状地帯にそって走り、山路をとおってバギオにぬける道とバウアンで連結している。

この地域一帯は、3号道路ばかりでなく、中央平原をとおってマニラへ通じる道路が、多数集っているところである。

攻撃部隊は、上陸したらできるかぎりすみやかに敵の攻撃を打破し、集結を待たずただちに内陸部へ向かうことになっていた。

この任務は、つぎの作戦にひきつがれていくのだ。

上島支隊は上陸後分割され、一部は北上して、菅野支隊とともに南にむかっている田中アパリ部隊に合流し、のこりはナギリアン飛行場を入手したのち、バギオ占領へとむかうことになっていた。

こうすれば、日本軍進撃の後方は援護され、またバギオ占領によって、アメリカ軍が山をこえて東方から反撃にでるのをふせぐことができる。

他の上陸二部隊は、南下してダモーティスを手にいれ、再編成後さらに南下する。

各護送船団が積みこみをおえて出航したあとも、すべては秘密にされたままであった。

彼らの行動が万一察知された場合を考え、敵の判断を混乱させるために、各輸送船団はまず、南西に進路をとってインドシナヘむかうよう見せかけ、その後、真の目的地へと方向を転換した。

この見せかけは、結果的には全く必要なかった。航海中はアメリカの船も飛行機もあらわれず、乗組員にとって全くの奇跡と思われた。

これは、日本に戦いの神が味方しているという確信を、さらにふかめることになった。

実際、障害になったものといえば、南シナ海の台風ぐらいだった。

航空兵力の優越をかたく信じていた日本軍は、輸送船団には空からの護衛を全くつけず、十二月二十一日になってはじめて、ルソン島内の基地から第24、第50戦闘機戦隊の飛行機が、彼らをでむかえに飛びたった。

その夜、寒くしめっぽい天気のなかで、だんだん空か暗くなりはじめるころ、輸送船はリンガエン湾に錨をおろし始めた。

いままでのところはなにごともなく、すべてが順調にはこんだが、ここから雲ゆきがあやしくなる。

5 荒天の下、上陸開始 top

各護送船団の指褌官たちは、なるべく目標ちかくに錨をおろさないようにと警告をうけていたのだが、暗いために距離の判別ができず、かえって投錨位置がとおすぎてしまった。

そのため上陸用舟艇は、非常にながい距離を航行しなければならなくなり、その間ずっと、砲火の危険にさらされることになった。

上陸用舟艇の接岸は、波がたかすぎて困難をきわめた。それでも、上陸作業は予定どおり開始され、五時十七分に最初の舟艇群がアグー海岸に到着した。

五時三十分には、台湾歩兵第1連隊と山砲兵第48連隊第3大隊の主力とが、上陸を完了した。

二時間後、上島支隊がバウアン海岸に集結しはじめ、支隊ののこりは四キロ南のサンチャゴに上陸した。

彼らは、しぶきで全身ぐしょぬれだった。

信号用の装置が海水に洗われて使用不能となったため、輸送船内の司令部にいた本間軍司令官には、事のなりゆきが全くつかめなかった。

そのうえ天候がわるく、船と船の間の連絡もできなかった。 |

タヤバス山脈を越えて進撃する日本軍戦車部隊と歩兵部隊

|

悪条件にもかかわらず、大惨事にならずに日本軍が上陸できたのは、輸送船団各指揮官たちの卓越したウデによるといってもよい。

船列は浅瀬の中で、正面を約二四キロにわたって敵火に暴露していた。

敵がもしこの機会を利用したなら、格好なエジキになったであろう。

一方、通信がとだえたために、部隊の行動についてつんぼさじきにおかれていた本間中将は、荒波にもまれ混乱しきっているこのとき、もし周到な計画にもとづいた激しい抵抗があれば、ひきさがらなければならないだろうと考えて、神経がたかぶり、ふるえていた。

一方マッカーサーは、日本軍がどこにでも上陸できることを知っており、彼自身もっとも上陸の可能性がつよい地点について、かなりくわしく検討していた。

しかし、実際アメリ力軍の抵抗は、問題にならないくらいのものであった。

アメリカ軍は、すぐ行動にうつれる予備隊もなく、迅速に連絡できる手段も全くなかった。

わずかな砲兵隊とのこりすくない航空部隊は、結局はなんの役にもたたなかった攻撃のために、浪費されてしまった。

アメリカ軍最大の重爆撃機も、島にはもうのこっていなかった。

それでも十二月十八日には、極東米陸軍情報部から、フィリピンにむけて南へ進路をとる日本軍の大護送船団がある、との報告をうけた。

さらに二十日早朝には、海軍が、リンガエン湾の北およそ六四キロの地点に大護送船団を発見した、との報告をしてきた。

十二月二十日から二十一日にかけての夜半、その付近に駐留する部隊にはじめて警報が発令され、敵の接近が通報された。

また、十二月二十一日の朝、一隻の日本のトロール船がリンガエン湾にはいりこみ、バウアン付近にいたフィリピン兵の一団がおどろいて見まもるなかを、あわてるようすもなく、測深しながら北方へ去っていった。

6 地上軍の抵抗ほとんどなし top

この湾の沿岸の防備を担当していたのは、フィリピン陸軍の予備第11、第21師団とフィリピン・スカウツの一部で、このうちの一個師団だけが砲兵を所有していた。

沿岸に配置されていた砲兵には、湾の南端に、フィリピン・スカウツに属する第86野砲大隊の一〇五ミリ砲四門があるだけであった。

東側の沿岸は、第11師団が担当していたが、この師団には、わずか一〇週間の訓練しかうけていない第71師団の第71歩兵連隊が配属されていた。日本軍進攻の直接のとおり道にあたるこの地域の背後は、フィリピン・スカウツの第26騎兵連隊がまもっていた。 |

破竹の勢いで進撃する日本軍に抵抗するフィリピン軍

|

フィリピン軍が、実際に海岸防御のために兵員を配置していたのは、あのトロール船があらわれたバウアンだけであった。

彼らは多数の機関銃を装備しており、上陸してきた上島支隊に攻撃をかけたが、日本軍は死傷者をおおくだしたにもかかわらず、圧倒的な強みを発揮し、フィリピン軍はあわてて退却した。

フィリピン・スカウツの射撃をのぞけば、上陸にたいして地上軍で抵抗したものはほとんどなかった。

部隊が現場へ派遣されたときは、もうすでにおそすぎて役にたたなかった。

海上防衛は、陸上にくらべて意気あがっていたが、それでもたいした効果はなかった。

ハートがこのときのためにとっておいた潜水艦は、輸送船が浅瀬にいるため、どうしてもちかづくことができなかった。

船底が海底につく危険をおかして、護送船団に攻撃をかけたある潜水艦は、日本軍輸送船一隻を撃沈しただけで、退避せざるをえなかった。

86

潜水艦を使用してみて、このような方法は、海上から上陸しようとする部隊にたいして不適当であることがわかった。

やはり航空軍による攻撃が、もっとも効果的だった。日本軍上陸の最初の報告がとどいてすぐに飛びたった飛行機のなかに、偶然にも、ちょうどその日ダバオ攻撃のためオーストラリアから派遣された、B17爆撃機がくわわっていた。

彼らは北へ飛び、強力な護衛戦闘機と交戦しながら、輸送船や海軍の援護部隊にも攻撃をくわえた。

この攻撃で、戦艦一隻を撃沈したと報告された。

最初は、近藤中将のひきいる第2艦隊の旗艦「榛名」とおもわれたが、どうも高橋中将ひきいる第3艦隊の旗艦「足柄」らしかった。

だがあとになって、これは誤報であることがわかった。

7 日本軍、ダモーティスを占領 top

|

フィリピン軍捕虜の横を通る日本軍戦車部隊

|

このときまでに、主上陸はすでに完了していた。

第71歩兵連隊はその日のうちに移動し、田中支隊と進軍中の上陸部隊との合流を阻止するように、指令された。

第71歩兵連隊は、正面および左翼側に攻撃をくわえて、この指令をはたそうとした。

だが、フィリピン軍は、急速な行動ができないため、上島支隊に撃退され、日本軍に前線をあけわたしてしまった。

その日もやがてすぎようとしたころ、日本軍は目的地点へとせまり始めたが、いままでのところ、敵のめぼしい反撃はなかった。

日本軍に反撃するため派遣された部隊は、いずれもおそすぎるか、訓練がまるでなっていないか、あるいは任務にたいする意気ごみが全く欠けており、簡単に一掃されてしまった。

一方本間軍司令官は、このような情勢が全くわからず、ただ彼の部隊が、非常に活動困難な地形で苦労しているだろう、と察していた。

そして、アメリカ軍とフィリピン軍が合同で、その優勢をかって反撃にでたなら、中央平原にでたとたんに、彼の兵団はうちくだかれてしまうだろう、と考えていた。

彼の兵団の大部分は、まだ輸送船にとどまって、重砲その他の兵器が揚陸できるまで待っているのだが、それもなかなか実現しなかった。

いまや本間軍司令官は、上陸した部隊が現地点に集結しているべきか、予定どおり前進すべきかの決断をせまられていた。

そして、幕僚との協議の結果、前進を命令した。

そして、十二月二十二日の午後おそく、護送船団に、南へ移動し翌日上陸を再開するように指令した。

ウェーンライトは戦闘が小やみの間をみはからい、第26騎兵連隊、フィリピン・スカウツ、それにウィーバーの臨時戦車大隊から戦車の小部隊をよびよせて、南へ通じる沿岸道路をおさえ、ダモーティスヘの上陸を阻止しようとした。

五台の戦車が時間どおり送られてきたが、たちまち全車とも対戦車砲の攻撃にあい、破壊されてしまった。

日本軍は、夜までにダモーティスを占領した。

8 奮戦する第26騎兵連隊 top

抵抗はもっぱら、日本軍の進路にあたるロサリオに集中された。ここは、内陸道と沿岸道との交差点になっていた。

ここでは、フィリピン軍の第71師団が増援にくるまで第26騎兵連隊がもちこたえていたが、第71師団が到着すると、騎兵連隊はビナロナンに送られ、休息があたえられた。つかのまの休息であったが……。

本間中将指揮下の歩兵第47連隊の二個大隊は、ロサリオから南へ進撃中、シソン付近で第71師団の戦列にぶつかった。

極東米陸軍が派遣した増援部隊は、橋が破壊されていたため、かなりのまわり道をしなければならず、このときまでに到着できなかった。

おくれているあいだに、フィリピン軍の戦列は、やぶられてしまった。

彼らは砲をおきざりにしたまま後退した。

日本軍の戦車部隊やその他の部隊の大喊声に追われつつ、彼らはビナロナンまで後退した。

十二月二十四日、ここでふたたび第26騎兵連隊が日本軍を相手にした。

騎兵連隊は、対戦車兵器をもたなかったにもかかわらず、日本軍の攻撃を停止させることに成功し、日本軍戦車は、米軍陣地を迂回しなければならなかった。 |

進撃中の日本軍を空から攻撃するアメリカ軍機

|

88

そのあとにつづいた歩兵攻撃は、第26騎兵連隊が、七時までに多大の損害をあたえて撃退した。

これにつづいてスカウツが逆襲したので、日本軍はさらに戦車の増援をもとめたが、それでも前進することはできなかった。

そこで、台湾歩兵第2連隊の一個大隊が投入された。

この大隊が到着すると、第26騎兵連隊は、兵力で大きく差をつけられてしまったが、いまさら戦闘を中止するわけにもゆかず、そのまま持久戦をつづけるよりしかたがなかった。

兵力は、戦闘をはしめたときの八四二人から四五〇人に減少してしまっていたが、午後になってもまだ戦闘をつづけ、兵站と傷兵とは、その間に町の外へ撤退させられていた。

午後三時三十分、第26騎兵連隊は退却をはじめ、日暮れには、台湾歩兵第2連隊の大隊が町へはいり始めた。

9 ラモン湾に新たな上陸部隊 top

しかし、クリスマスにはまた、あらたな攻撃がくわえられた。

リンガエン湾上陸部隊の出発と同時に、第16師団長森岡皐(すすむ)中将にひきいられた部隊が、奄美大島を出発していた。

マニラの南東、ラモン湾への六日間にわたる海路を航行中であったこの部隊は、第16師団の七〇〇〇人からなり、後方諸機関その他数台の軽装甲車、野戦砲を所有していた。

上陸地点には、もっとも困難なルソン島東海岸がえらばれた。

冬期のラモン湾は、風がつよいうえに、西へすすもうとするとタヤバス山脈が障害になる。

西海岸のバタンガス湾のほうが上陸に適しているのに、こちらをえらんだのは、フィリピン作戦にわりあてられた飛行機を南方軍が削減してしまったのと、ラモン湾のほうが輸送距離がみじかいからであった。

森岡中将は、奇襲上陸をしようとかんがえていたが、必要とあれば強襲上陸するだけの心がまえももっていた。

彼がねらった作戦は、余分な時間を浪費しないよう、うまく海岸を通過してから山をこえ、いつ敵の反撃にであってもよいように、できるだけはやく態勢をととのえることだった。

リンガエン湾作戦におけると同様、上陸は三地点から行われる。

ここでその地点となったのは、マウバン、アティモナン、シアインで、まず南のシアインヘ上陸した部隊が、後続部隊を援護することになっていた。

上陸には不利なこの地点をえらんだことで、実際には日本軍はかえって得をしていた。

この地域の防衛にあたっていたパーカー将軍のひきいる南ルソン部隊には、一五五ミリ砲六門をもつ砲兵二個中隊と、七五ミリ自走砲一六門をもつ一個大隊があった。

パーカーは砲兵の増強を要求したが、極東米陸軍は、そのために上陸の可能性がつよい西海岸防衛が弱体化するのをおそれ、要求にはこたえなかった。

つまり、日本軍がえらんだ地点は、砲兵力が弱体だったのである。

攻撃軍を乗せた二四隻の輸送船が、猛攻撃の態勢をととのえ、着々と目的地へちかづいていたとき――十二月二十三日から二十四日にかけての夜――防御軍は数個部隊を移動させている最中であった。

部署についたのは、マウバンの第1歩兵連隊第1大隊――フィリピン正規兵部隊――の一部隊だけであり、十二月二十三日夜、彼らはアティモナン沖に輸送船があらわれたことを報告してきた。

90

二十四日午前二時、日本軍諸隊がシアインに上陸したことが報告された。

そして二時間後、ふたたび日本軍上陸が報告された。

10 防御軍の抵抗をつぎつぎに排除 top

日本軍上陸に関するこれまでの情報と同じように、これらの報告でも、日本軍の兵力はきわめて誇張されていた。

日本軍が上陸を開始するとともに、水上機母艦「瑞穂」を飛びたった飛行機も攻撃を開始したが、海岸の塹壕にひそんでいた第1歩兵連隊第2大隊からの激しい銃火をあびせられた。

米軍飛行機の銃爆撃によっても、日本軍は大きな損害をあたえられた。

壮絶な銃撃戦ののち、フィリピン陸軍正規兵は、マウバン村をぬけて西方八キロの地点にまで撃退されたが、彼らはそこに防御陣地をきずいて、日本軍の進撃を阻止した。

一方、なんの障害もなく、無事上陸した日本軍のシアイン上陸部隊は、二部隊にわかれ、一つはマニラへの鉄道線路ぞいに、もう一つはレガスピへ上陸した木村大佐のひきいる部隊と合流するため、南へむかった。

こうして、リンガエン上陸部隊とおなじように、マニラ進撃への背後の安全をはがるため、堅固な線をかためたのである。

しかし、シアインから南へむかった部隊は、ビコル半島でジョーンズ将軍の部隊と衝突し、激しい抵抗をうけたので、木村支隊と合流するまでに三日間かかった。

第16師団の部隊も、ジョーン部隊にさえぎられて海岸に足どめをくらい、第二波が上陸したときは、戦闘を避けるため、正面を迂回しなければならなかった。

そしてフィリピン軍の執拗な抵抗を排除して、十一時に、すでに占領したアティモナンの横をぬけて山地へはいった。

第16師団の捜索第16連隊は、飛行第8戦隊の軽爆撃機がフィリピン軍を爆撃している間に、1号道路にそって進撃し、マリクブイの町を占領した。防御軍は爆撃によってすっかり打撃をうけ、退却に追いこまれた。

アティモナンの日本軍は、敵を掃討したのちマリクブイで主力部隊と合流し、ともに防御軍を攻撃したため、防御軍は暗闇にまぎれて撤退した。

すくなくともこの戦区では、アメリカ軍とフィリピン軍は、できるかぎりの手段とエネルギーをつぎこんで抵抗した。

しかし、クリスマス・イブの夕方までに、日本軍の上陸作戦はそのヤマ場をこえた。

日本軍の戦死者は八四人、負傷者一八四人であった。

いまや日本軍は、北ルソンにゆるがぬ足場をきずき、マニラにむかって進撃中だった。

マッカーサーのフィリピン陸軍は、ついに断固とした抵抗をおこなえなかったのだった。

11 上陸成功にほほえむ本間中将 top

本間中将は、部下のなしとげた業績をたいそうよろこんだが、ことに第16師団の功績にはおどろきもした。

この部隊は、あまり評判がよくなかったので、中国で数回交戦したのち日本へ帰還させられ、しばらく大阪の兵営にいたのである。

北と南から、日本軍は一六〇キロ先のマニラヘむけて進撃した。

本間中将は、ここで最後の決戦が行われるものと判断していた。

戦術的な優位と海空の優勢とを手にしていたので、彼は、この会戦が一方的なものになると確信していた。

バウアンに第14軍司令部を設立するため、その夜フィリピンに第一歩をしるした本間中将は、ほほえんでいた。 |

笑いの止まらぬインタビュー:勝利をおさめた

戦車隊指揮官と談笑する日本の従軍記者

|

12 ルソン島の日本軍の攻撃地図

top

****************************************

|