|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

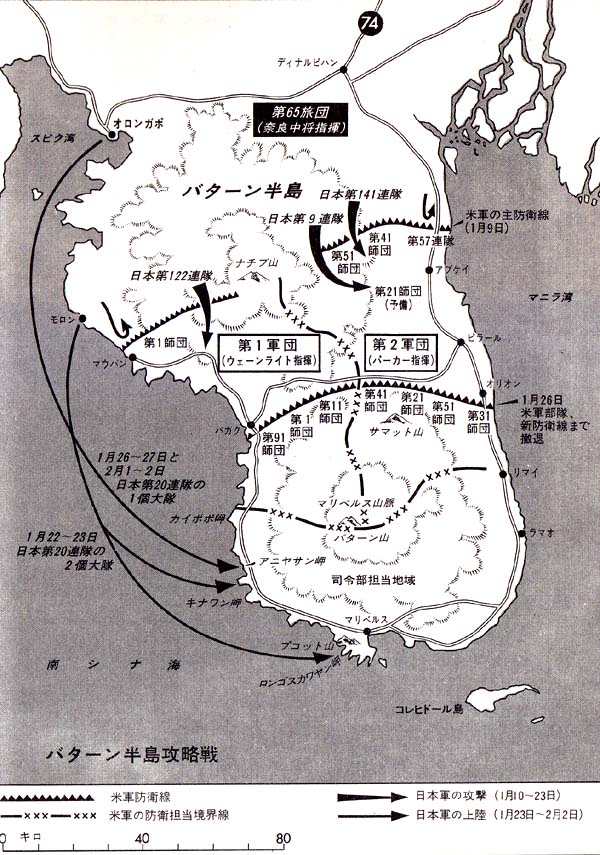

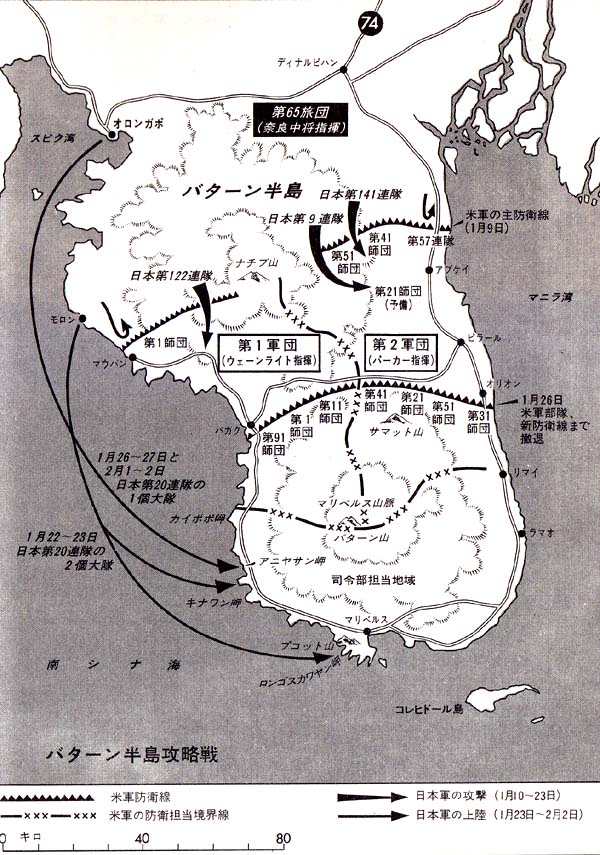

9 バターン半島第一回戦

|

パターンの防御軍めがけてジャングルの中を進撃する日本軍戦車部隊

|

多少のおくれはあったにしても、本間軍司令官は楽観的で、いぜんとしてバターン半島を手にいれることは容易である、と考えていた。

1 日本軍のバターン攻撃はじまる top

この楽観は、情報部の報告にもとづいていた。報告によると敵の兵員は約二万五〇〇〇という予想であった。

だが実際は、そのときの米比軍兵力は、その三倍であった。

また本間軍司令官は、その情報から、米比軍は士気も健康状態もわるく、大がかりな脱走がおこっていると信じてもいた。 このような報告によって、その後の作戦は、攻撃というよりむしろ追撃になった。

それはただ半島の両側の道路をすすむだけのことであり、戦闘は第48師団にかわって、奈良晃中将指揮する第65旅団がおこなった。

第65旅団には、第7戦車連隊と、ほかに野砲、山砲部隊も配属されていた。空からの援護は星駒太郎大佐ひきいる陸軍航空隊がうけもち、戦闘機一一機、軽爆撃機三六機、偵察機、砲兵観測機、連絡機からなっていた。

バターン半島の東側の防衛にあたる防御軍の第2軍団には、山砲、対戦車砲、工兵を配属された歩兵第141連隊が、また西側の第1軍団には、諸兵連合の歩兵第1連隊を核として形成された戦闘部隊がむけられた。

西側の攻撃部隊は、まず西へむかい、半島のせばまった部分をとおってオロンガポにゆき、そこで南へ進路をとってモロンヘ、それからバターン半島を横断する唯一の道路の西の終点、バガクヘゆくことになっていた。

奈良中将は、ここへ到着するまでに、敵の抵抗に遭遇するとは考えてもいなかった。

一月四日正午、第65旅団は、第48師団と交代してバターン半島攻撃にうつろうと、74号道路を南下し始めた。 |

|

一月九日午後三時、東側にむかった日本軍は、防御軍の抵抗をうけ、右翼を守備している第2軍団に猛烈な集中射撃を開始した。

これは、その後なんどとなく防御軍にくわえられた激烈な集中射撃の始りであった。

それは古参兵たちが、第一次大戦のときフランスで経験した集中射撃に匹敵する、とおもったほど激烈なものであった。

しかし日本軍の情報関係者は、敵の戦力と士気とを誤認していた。

また主要防御線の位置についても、判断をあやまっていた。

攻撃前進してもいっこう敵に遭遇せず、そのうち不意に、猛烈な砲火にみまわれてしまった。

西側においても同様で、日本軍は敵に遭遇することもなく、まるで“まぼろしの敵”を相手にするようなありさまで、ついに、防御軍は広範な地域にわたって後退したもの、と判断することになった。

ところがこれは、たんに日本軍が、まだ主防御線に到達していなかっただけなのである。

2 一月十日、最初の降伏要求 top

一月十日朝、マッカーサーとサザランドは、自分の目で戦況をたしかめるため、コレヒドールから海峡をわたってきた。

戦闘全期間をつうじて、マッカーサーが自分の軍を訪問したのは、これがはじめてであり、最後であった。

このことは、あとになって兵士たちに、最後のどたん場で、最高指揮官に見すてられたと感じさせ、いろいろな中傷を生むことになったのである。

彼は憶病だった、とほのめかすようなウワサが根も葉もないことは、コレヒドールが日本軍の猛烈な砲爆撃にさらされたときに、マッカーサーがしめした冷静さと勇気とをみれば明らかである。

ところが、兵士が戦っているときに彼はバターン半島にいなかったため、兵士たちとのあいだに大きなしこりが残されたのである。

マッカーサーが第一線を訪問した日は、はがらずも本間軍司令官が最初の降伏要求をだした日にあたっていた。

「君たちの敗北が明らかであることは、君たちも知っている。おわりはちかい。

問題は、君たちがどれだけ抵抗をつづけられるかということだ」

また、軍の勇気と戦闘意欲をたたえるとともに「ムダな流血をさける」ため、さとすように降伏をよびかける一方、日本軍の攻撃は「仮借なき規模」で続行され、「君たちを破滅にみちびくのみである」と強調していた。

その後まもなく日本軍は、フィリピン軍が崩壊の寸前にあると考えて、彼らにたいし「フィリピン人のための、フィリピン人による、新しいフィリピン建設」を訴える、べつのよびかけがなされた。

この訴えにたいしマッカーサーは、砲撃をいっそう強化することでこたえた。

コレヒドールに帰った極東米陸軍司令官と彼の参謀長を悩ませたのは、日本軍の降伏要求ではなく、二軍団の指揮官が、防御線の内陸部を強化していなかった事実であった。 |

マッカーサーのバターン半島訪問は一回きりだった:

彼は、パターン半島を去ったため、将兵の心からも速ざかってしまった

|

彼らは、バターン半島中央部をとおる、いりくんだ山なみとジャングルを、日本軍が通過できるはずがない、と考えていたのだ。

翌日、パーカーとウェーンライトは、両方の防御線を相互に連絡できるところまで延長するよう、特別命令をうけた。

一月十日から十一日にかけての夜、日本軍は、はじめて主防御線に接触してきて、第57歩兵連隊およびフィリピン・スカウツにたいし、猛烈な攻撃をくわえた。

奈良中将指揮下の歩兵第141連隊の第2大隊は、主防御線の前方約一五〇〇メートルの、サトウキビ畑に到達した。

真夜中に日本軍は、防御軍にたいし、つぎからつぎへと“バンザイ突撃”をかけてきた。

まず第一波が、七五ミリ砲でねらい撃ちされるのもかまわず、鉄条網に身をなげだして人橋をつくり、その上をあとにつづく者がわたった。

この攻撃は、双方に多大の死者をだしたあげく、前面の防御軍がついに退却し、となりの部隊が戦線の統一をはかるために後退するまでつづけられた。

増援部隊が派遣されたため、ようやく日本軍の攻撃を阻止できた。

そして未明、スカウツが反撃にでて、ほとんど元の線までおしかえした。

一月十二日の朝、戦闘がやんだとき、日本軍の損害は戦死者だけで二〇〇〜三〇〇人にたっした。

3 主防御線全面に脅威増大 top

主防御線にそった他の地域にも、日本軍は侵入していたが、午前中に、日本軍の占領していた三地区が掃討された。

スカウツ側にも、わずかばかりの死傷者がでた。

結果として日本軍がえたものは、とるにたらない地域の獲得と、莫大な損失とであった。

西側における日本軍の状況は、もっとわるかった。

日本軍は、第1軍団の作戦地域内にあった防御部隊によって前進をはばまれたので、主防御線にそって、弱点をさがし始めた。

バターン半島の中央部をすすむ他の諸隊も、うっそうとしたジャングルに足をとられて、進撃がおくれていた。

いまや日本軍にとって、半島の奪取がおもったほどたやすい作業でないことが、明らかになってきた。

特に彼らがこまったのは、多数の小川とジャングルとにおおわれた土地で、広範囲の地図をもたないことであった。

そのうえ、通信連絡の維持がきわめてむずかしかった。

通信分遣隊は経験があさく、たびたびジャングル内で道にまよった。

その結果、部隊はなにをすべきかわからないばかりか、支援部隊の位置すらもわかりかねる、という事態となった。

ついに奈良中将は、彼の全計画を変更せざるをえなくなった。

彼は第三の連隊、すなわち歩兵第9連隊をくりだして、あらたな戦闘指令をだした。

それこそまさに、サザランドのおそれたものであった。 |

鉄条網を切断しながら進撃する日本軍

|

それは、パーカーの第2軍団の作戦地域内にふかく侵入したのち東に旋回して、主防御線を後方から攻めようというものであった。

その後の数日間、日本軍は、新手の砲兵部隊を導入し、あらためて攻撃を準備した。

一月十三日早朝、奈良部隊の攻撃開始に先だって、フィリピン陸軍第21師団の諸隊は、主防御線東端の要衝、アブケイ近郊の増大してくる脅威に対抗するため、反撃に転じた。

この反撃は、首尾よく日本軍を後退させることに成功して、ここでの攻撃をおさえることができた。

しかし、あちこちで脅威が増大するため、パーカーは増援をもとめなければならなかった。

この要求は、極東米陸軍にとって、べつにおどろくべきことではなかった。

両軍団の連接部を援護する処置にはいろいろ批判もあったので、マッカーサーは、即刻指揮下の最良の師団――アメリカとフィリピン各スカウツ連隊からなるフィリピン師団――を急派した。

4 マッカーサー、後継者を指名 top

|

不敗を誇る航空兵力をもつ日本軍にとって、バターン半島の爆撃は意のままだった

防御軍の実力をためすため、日本軍は兵力を増大させた

|

増援部隊が到着するまでのあいだ、パーカーは、一月十六日朝の反撃に第51師団をつかおうとした。

しかし師団長は、未熟な部隊をもって支援もなく反撃をおこなうことは、あまりにも危険が大きいと、ただちに抗議した。

だが十六日朝、この反撃は実施された。

そして、待ちうけていた日本軍から、激しい抵抗をうけることになった。

反撃にでた一部隊はたくみに進撃したが、この部隊は両側の部隊よりもはなはだしく突出してしまい、日本軍は、その両側にてきた間隙部を利用して、これを拡大してしまった。

日本軍の歩兵第141連隊は一方の間隙部に突入し、また歩兵第9連隊は他の間隙部に進入してきたので、第51師団は両翼から包囲される危険にさらされた。

第51師団の全戦線は、この圧力に屈して、フィリピン兵はちりぢりに後退した。

簡単な小休止ののち、日本軍は再度攻撃にでたが、バラバラになっていた防御線の突破された正面の両側にいる諸隊は、それぞれの翼側を援護するため後退しなければならなくなった。

フィリピン陸軍第43歩兵連隊は、なんどもくりかえされる攻撃をもちこたえたが、日本軍歩兵第9連隊の他の部隊は、山岳地帯を西へふかく侵入してきて、第2軍団の全戦線を包囲しようとしていた。

一月二十二日、サザランドはマッカーサーの命令により、直接状況をみるためバターン半島にやってきた。

彼はまず、リマイにあるパーカーの第2軍団司令部に立ちより、そこからウェーンライトの司令部へおもむいたが、そのときすでにサザランドは、アブケイ〜マウバン戦線を放棄して、諸部隊を、ピラール〜バガク道路の後方の新しい陣地――さらに、後退せざるをえなくなった場合にそなえてある――ヘ撤退しなければならない、とハラを決めていた。

このサザランドの判断は、第51師団の兵力分散による失敗と、フィリピン師団が元来の戦線を回復しようとして戦場に到着したときの失敗とを考えれば、このさいとりうる唯一の可能な判断だった。

そのとき以来、広大な間隙部が口をひらき、日本軍はこの間隙内に侵入してきて、二軍団に脅威をあたえていたからである。

さらに日本軍は、ウェーンライトの作戦地域を突破して、西側道路にそって道路封鎖ができるようになったので、防御軍の立場は、いっそう困難なものとなった。

そのため、マッカーサーはこの撤退をみとめ、ワシントンへの至急電で、状況を悲観的にのべていた。

損失は全軍のおよそ三五パーセントにたっし、なかには六〇パーセントをうしなった部隊もあった。

マッカーサーは、みじかくなった新防御線にそって、「全滅するまで戦いぬく」計画であるといい、自分が死んだ場合のために、サザランドを彼の後継者に指名した。

5 算を乱して撤退する防御軍 top

撤退に関する諸命令が発令された。撤退は、兵隊がすでに道路という道路のすべてをとおって後退していたので、大混乱のうちに開始された。

交通整理にあたる憲兵はなく、全体としての組織がいまにもくずれそうになっていた。

特に指琿官たちが注意をはらっていたのは、日本軍による道路交差点の砲爆撃であり、そうなれば、後退は全くの総くずれとなってしまうはずだった。

だが幸運にも、日本軍はまたもやこの好機をのがした。

撤退が行われているあいだも、日本軍のフィリピン師団にたいする攻撃はつづけられた。

一月二十三日から二十四日にかけての夜、将兵たちが東方のアブケイと主要道路にむけて進行中、攻撃はその頂点にたっした。

後衛の抵抗線は弱体だったが、それでも軍の主力が脱出するのに必要な時間だけはもちこたえた。

二十五日早朝、最後のアメリカ兵が砲兵と戦車部隊との援護の下に、ようやく陣地から撤退した。

彼らは、目撃者の言葉によると「歩く死人」のようであった。

撤退は、日本軍が必死に追いすがるうちに、一月二十四日の夜どおしつづけられた。

二十五日には、日本軍航空部隊の銃爆撃をうけて、訓練未熟なフイリピン人兵士たちに、多くの死傷者をだした。

一月二十五日の朝、第2軍団の将兵は、戦車の援護の下に、その新しい防御線につき始めた。

第1軍団の撤退は、以前そこへむかって前進したときよりも秩序だっていた。

日本軍は、アメリカ軍をその第一の防御楾から追いはらってしまったが、そのための代償はたかくついた。

一月九日に、六六五一人の将兵をもって戦闘に参加した奈良中将指揮下の第65旅団の歩兵三個連隊は、二十四日までに一四七二人の死傷者をだし、その他の配属部隊も、おそらくは同じくらいの人員をうしなった。

アブケイ線での戦闘がおわるころ、奈良中将は、彼の旅団が「極度の疲労状態」にある、と書いている。

しかし、奈良中将にあたえられた任務は、正面攻撃のみに限定されていたのではなかった。

アブケイ〜マウバン線への攻撃が開始された直後のこと、本間軍司令官は、アメリカ軍の兵力を広範囲に分散させるため、バターン半島西海岸のいくつかの地点への上陸を考えていた。

ウェーンライトの抵抗が強化されたため、西側道路をちょうど南下中であった木村直樹少将の指揮する第16師団の諸隊に、第1軍団前線の背後の三地点へ、上陸をこころみさせることにした。

上陸用舟艇は、そのためすでにリンガエンからオロンガポにおくられてきていた。

本間軍司令官は、バターン半島のいりくんだ海岸線が、防衛には困難なことを知っていた。

6 防御線背後への上陸を企図 top

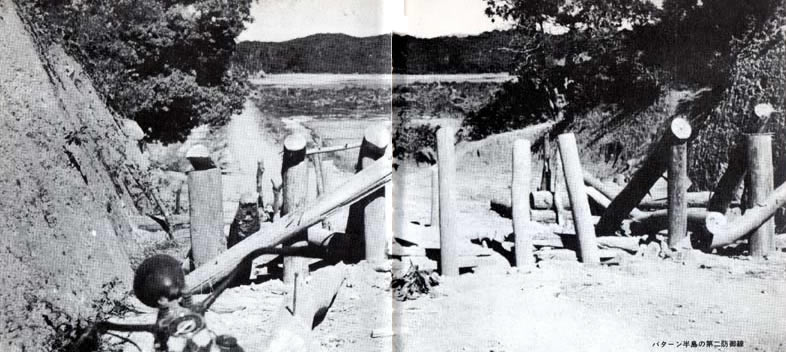

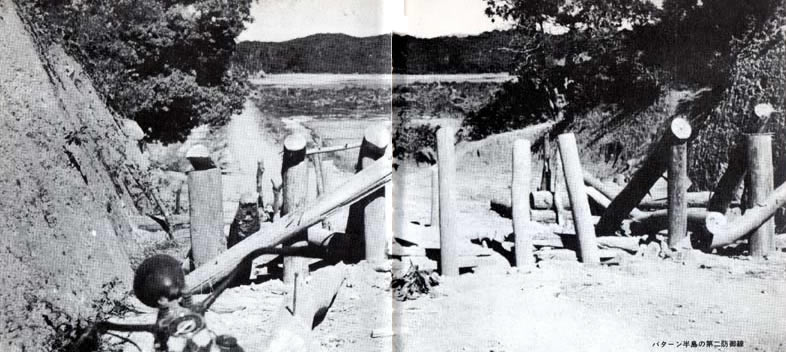

|

パターン半島の第二防御線

|

おまけに、防衛にあたったアメリカ軍は、大抵にわか仕立ての部隊であった。

それらの部隊は、フィリピン警察第1連隊と、地上勤務になった元「カタリナ」パイロットのフランシス・J・ブリジット指琿下の「海軍大隊」であった。

ブリジットの部隊は、すでに消滅してしまった第10哨戒航空団の地上勤務となった搭乗員とパイロット、および「カノパス」とマリペルス海軍基地の水兵、それに約六〇人の海兵隊員からなっていた。

火砲類は七五ミリ砲二門三インチ(七六ミリ)砲一個中隊、六インチ(一五二ミリ)海軍砲六門 そのうち二門はすえつけ砲架である――をもっていた。

小火器は、第一次大戦時の機関銃数挺をふくめて種々の武器があったが、この各種よせあつめ部隊の兵士のおおくは、小銃さえ撃ったことがなかった。

第一、彼らの制服からしておかしなものだった。

それは、ブルーの海軍制服をカーキ色に染めようとして、うまくいかなかった結果、むらになったカラシ色をしていた。

これら部隊も他の防御部隊と同様、クライド・A・セレック准将に指揮されていた。

上陸部隊に、木村少将は、歩兵第20連隊第2大隊(恒広中佐)をえらんだ。

一月二十二日、この大隊はモロンを出港、西海岸カイボボ岬にむかった。

このときも、日本軍は地図の不備をつくづくと感じた。

手持ちのわずかな地図も、すべて縮尺が小さすぎて、一地点を判別することが困難であった。

特にこのあたりは、海岸線が背後の黒々とした山なみにとけこんでしまって、白昼、経験ゆたかな船乗りがりっぱな海図をつかっても、岬を見わけにくかった。

出発してまもなく、上陸部隊はこれ以上すすめないことがわかった。

海は荒れており、先行のハシケが、アメリカ軍の魚雷艇にみつかって沈められた。

しかし幸いにも、この魚雷艇は、他の船に気づかずにいってしまった。

だが約三〇分後、また一隻のハシケが魚雷艇にみつかって撃沈された。

乗組員の数人が捕虜となり、公文書のはいったケースが押収された。

このような不運な出来事のため、上陸部隊は統制をうしなって二分され、一つとして予定された上陸地点に到達できなかった。

大隊の約三分の一にあたる一群は、目標地点の一六キロさきにあるロンゴスカワヤン岬に着き、よせあつめ部隊と付属部隊からなる他のグループは、キナワン岬に着いた。両地点とも防御軍は配置されていなかった。

7 苦戦する日本軍の上陸部隊 top

日本軍の上陸は、一月二十三日午前八時三十分まで報告されなかった。

約三〇〇人からなる日本軍の一隊が、それまでにロンゴスカワヤン岬から内陸部のプコット山にむかい、ブリジット部隊の一部が配置されている地点に接近中だった。

ブリジット部隊は、ただちに日本軍を迎え撃つため出発した。

日本軍にとって、プリジットの指揮する獰猛(どうもう)な兵士たちとの遭遇戦は、その夜のいろいろな戦闘のうちでも、とりわけ不気味なものであった。

ある日本軍兵士は日記に、「派手な黄色の制服をつけた、新しいアメリカの決死隊に出会った」としるしている。

ひらけた場所にでると、彼らはかならずすわりこみ、大声で話し、タバコに火をつけて、日本軍の発砲をさそった。

そしてブリジットの部隊は、日本軍をプコット山から一掃したばかりでなく、ロンゴスカワヤン岬まで後退させた。

しかし日本軍は、ここに強固な陣地をかまえたので、防御軍がこれを追っぱらうには、いままで以上の兵力が必要だった。

キナワン岬でも似たような状況がみられ、ここでも現地部隊が日本軍を制していた。

一月二十六日夜、日本軍はさらに陸海両軍の上陸部隊をおくりこんで、キナワン岬にいる軍の増強をはかろうとした。

だが、またもや上陸地点をあやまって、アニヤサン岬の目標地点から二〇〇メートルはなれた場所に着き、簡単に阻止されてしまった。

その後二月一日、キナワンに足がかりをつくるため、いままでにない大がかりな、そしてこれが切り札ともいうべき三回目の部隊がおくられた。

本間軍司令官は、キナワンにある部隊の増強と、マリペルスをめざす南東にむけての進撃を命令したのである。

しかし、フィリピン陸軍巡察隊が、日本軍将校の死体から、増援計画の詳細を書いた命令の写しを発見していた。

事前に知っていた防御軍が、あかるい月光の下を航行する日本軍をみつけるのは、さほど困難なことではなかった。

日本軍は、四機のP40戦闘機の攻撃をうけ、そのうえ海岸のちかくで、沿岸砲兵隊の砲撃にあって大混乱となった。

やがて、アメリカ軍巡察隊が戦闘にくわわり、結局、日本軍上陸船団はしっぽをまいて退却した。

よろこんだ防御軍は、日本軍がモロンヘもどるものと考えた。

しかし日本軍は、船の損害が大きく航海に耐えられなかったため、アニヤサン岬に上陸した。

そして、防御軍の抵抗がなかったので、そこにいた部隊に合流することができた。

8 双方に多数の死傷者 top

日本軍のアニヤサン岬への上陸は、防御軍にとってたいした脅威にならなかった。

というのは、二月八日になって「海軍大隊」が、日本軍の背後に戦術的上陸を遂行し、侵略軍を完全に一掃してしまったからだ。

日本軍は、全部隊を退避させるために、上陸用ハシケを送ったが、逃げることができたのは、最初上陸した部隊のうちわずか三四人であった。

日本軍は、ロンゴスカワヤン岬とキナワン岬への上陸でも、多数の死傷者をだした。

ロンゴスカワヤンでの戦死者は三〇〇人、キナワンでの戦死者は六〇〇人にのぼり、歩兵第20連隊第2大隊は、もはや部隊として存在できなくなった。

アメリカ軍側の損失も、日本軍の決死の抵抗をうけて大きかった。約五〇〇人にのぼる兵士が戦死した。

アメリカの公式記録にあるように、「西側道路の安全のためにはらわねばならなかった高価な代償」であった。

主要会戦がくりひろげられている北よりの地域では、第1、第2軍団が、オリオンからバガクにいたる線に、標高六〇〇メートルのサマット山を中心にして、配置されていた。

まだ第1軍団は三個師団、第2軍団は四個師団をもっていた。

両軍団とも、それまでの戦闘で疲れはてていたが、将兵の士気はまだおとろえていなかった。

一月もおわりにちかづいたころ、奈良中将は新しい戦線にたいして数回攻撃をかけた。

いずれもサマット山の陣地をめざしたものであるが、それは、ここでおもな抵抗にあうと判断していたからである。

竹やぶの中に兵力を結実した第65旅団の将兵たちは、抵抗線の鉄条網の直前に、たこつぼを掘った。

そしてまず重砲の集中射撃をあびせておいて、日本軍の常套手段どおりに、夕暮れになって攻撃前進を開始した。

しかしここで、またしても日本軍は、その情報機関の貧弱さを暴露して、前回と同じあやまちをくりかえした。

フィリピン第41師団の主防御線を、前哨陣地とカンちがいして攻撃したのである。

彼らは、たちまち猛烈な機関銃火をあびせかけられ、攻撃を中止しなければならなくなった。

翌朝かぞえてみると、約一〇〇人の日本軍兵士が死亡していた。

そのなかには、フィリピン人のいう「たこつぼ」から、ほんの数メートルしか離れていないものもあった。

防御軍の損害はわずかであった。

9 本間軍司令官、攻撃中止を指令 top

この失敗で戦意をくじかれはしたが、奈良中将は、一月三十一日午後五時、執拗にまたも攻撃をかけた。

このときも、第2軍団の砲兵陣地と防御線にたいして、まず猛烈な集中射撃をおこなった。

しかし日本軍の集中射撃がやんだとき、第2軍団の砲兵が反撃を開始し、前進陣地にあった各機関銃手も、集結している日本軍に猛火をあびせた。

その夜の日本軍の攻撃計画は、すぐに放棄された。

その間に、前夜の攻撃で失敗してまだ竹やぶにひそんでいた日本軍は、撤退を開始した。

だが多数の負傷者をかかえているために、この撤退はおもうようにはかどらず、終了するのに二日もかかった。

奈良中将は、部下の情報機関からアメリカ軍戦線後方の諸隊の動向について、各種の報告をうけ、ますます心配になった。このときの情報だけは、正確だった。

竹やぶにむかいあっていた防御軍は、いまにも反撃にでようとしていた。

防御軍は、攻撃を開始するといぜんとして戦線にとどまっていた日本軍の激しい抵抗にあったので、二月二日の夜、翌日の激戦にそなえて塹壕に身をかくした。

この間に、のこっていた日本軍は撤退してしまい、竹やぶはもぬけのからになっていた。

奈良中将は、それでもなお敗北をみとめたくはなかった。

その後数日間というものは、巡察隊を派遣する以外、活動はほとんどおこなわなかったが二月八日までに攻撃を再開する準備をしていて、その日の午後、部隊の指揮官たちに命令を待つよう指令した。

しかし同じころ、もう五週間も継続していたバターン半島の戦況を本間軍司令官も考慮しており、その日の午後、彼は奈良中将に電話で、攻撃をみあわせるよう指令した。

奈良中将はそのときまだわかっていなかったが、第一次の攻防は防御軍に軍配があがっていたのだ。

訓練もうけておらず、戦争にもなれていないフィリピン人は、ボロをまとい、ココナッツ帽をかぶって、ブルーのデニムのズボンをはき、ひもでゆわえた靴をはいていた。

また同じようなボロを着て空腹をかかえ、戦闘に疲れきったアメリカ兵は、仲間うちで歌われたように「バターンで戦闘している野郎」であった。

しかしその彼らが、日本軍を阻止したのだ。 |

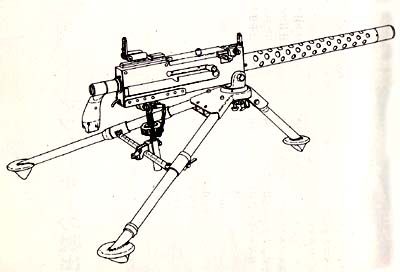

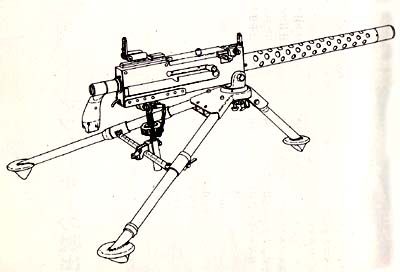

ブローニング0.30インチM1919A 4軽機関銃

口径:0.30インチ(7.62ミリ〕 作動方式:反動利用、自動式

全長:104センチ 銃身長:60.9センチ 給弾方式:250発

入り組み合わせ式保弾帯 重量:14キロ(M2砲架は6.3キロ)

初速:毎秒853メートル 発射速度:毎分400〜500発 |

|

|

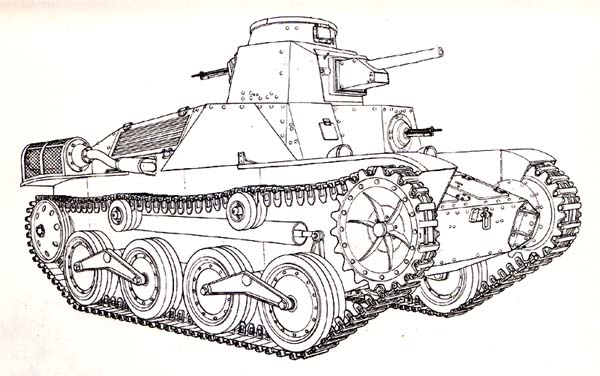

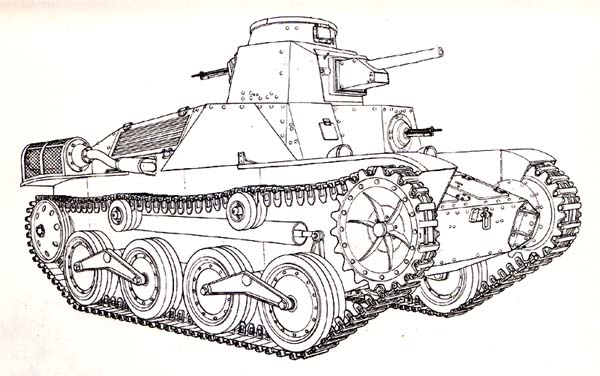

日本軍九五式軽戦車

この戦車は1935年からI945年にかけて製造されて、東南アジアをふ

くむ太平洋戦争で使用され、日本軍が実戦で活用した戦車の最後の

型である。戦闘室がきわめてせまく、装甲もうすかったが、軽機関

銃用の銃口と展望窓が全周につけられていた。しかしこの戦車は、

連合軍の対戦車兵器や戦車の敵ではなかった |

重量:8.5トン 乗員:3 武装:37ミリ砲1、7.7ミリ軽機関銃2

装甲:6〜12ミリ 時速:45キロ

エンジン:空冷式6気筒ディーゼル110馬力 |

top

**************************************** |