|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

2 危機せまる

|

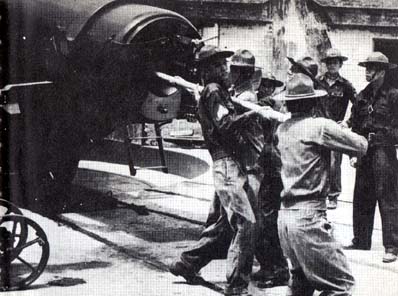

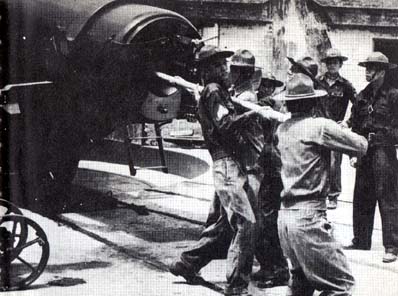

マッカーサーの指導の下に、戦争への準備をするフィリピン陸軍(上、右下とも)

|

陸軍元帥としてマッカーサーをフィリピン共和国政府の軍事顧問に任命したことは、あたかも“王位継承”をうかがわせるものがある。

というのは、一八九九年(明治三十二年)に、アメリカはフィリピンの反乱民を鎮圧してマニラを占拠したが、このときアメリカ軍をひきいていたのは、ダグラス・マツカーサーの父、アーサー・マッカーサーであった。

そしてこれが、アメリカによる占領の始りとなった。 |

|

1 父子二代にわたる因縁 top

しかし、この息子はたんなる“親の七光り”以上のものをもっていた。

マッカーサーのフィリピンとのつながりは、ウェスト・ポイント陸軍士官学校を卒業した直後の一九〇四年、仕事ではじめてこの地にやってきたときまでさかのぼる。

その後、一九二〇年代のなかば、陸軍少将として二度目におとずれたときは、この島の防衛にたずさわる陸軍の一部門、フィリピン局の指揮官としてであった。

またその当時は、若い弁護士ケソンが、完全自治をもとめる国民的闘争の指導者として、台頭しつつあるときでもあった。

そんなわけで、一九三五年にケソンが、当時ワシントンの参謀総長であったマッカーサーのもとへいって、共和国の防衛力をうちたてるために彼を招聘したのも、なるほどとおもわせる。

島には、すでにアメリカ軍が駐留していた。

ボルネオ、マレー、オランダ領東インドに、わずかながらイギリス軍およびオランダ軍がいたが、彼のひきいる米軍部隊が、もっぱら日本にたいする砦となることはたしかだった。

マッカーサーはそれを承知で、その年の秋、あらだな任務遂行のため、再度マニラヘむけて出航した(ケソンやワシントンの参謀幕僚と同じように、彼も、日本をこの地域の平和にたいする主要な脅威とみなしていた)。

フィリピン防衛軍として、マッカーサーは、スイスをもとにした民兵組織を頭にえがいていた。

そして背後には、主としてフィリピン警察隊と、すでに島に駐留しているアメリカ部隊からなる専門軍がひかえている。

この計画によると、フィリピン共和国は、一九四六年に完全独立するさいには、諸島の全重要拠点に配属された、総計約四〇万人からなるおよそ四○個師団をもつことになる。

この仕事を遂行するにあたってマッカーサーは、ケソン同様、アメリカの強力な援助を期待していた。

だがアメリカの支援が、彼らの希望した規模で満たされることが不可能とわかったとき、マニラとワシントンの関係がもつれ、一九三八年七月、マッカーサーは米陸軍から身をひいた。

2 マッカーサー、積極戦法を提案 top

しかし一九四一年五月、米軍参謀総長ジョージ・マーシャルは、手紙で、再び新しい部隊の指揮を依頼してきた。

この部隊は、のちに極東米陸軍(USAFFE)として知られることになるものであり、刻一刻と増大する日本の脅威に対処するため、旧フィリピン局と共和国軍とをあわせた統一軍である。

マッカーサーは、この依頼を引受けた。

この任命が効力を発揮したのは、日米関係が最悪の危機にたっした、まさにそのときであった。

というのは、その年の七月、フランスのビシー政府が黙認するうちに、日本が仏領インドシナを占領した。

このためルーズベルト大統領は、アメリカ困内にある日本の財産を凍結してしまった。

こうして、対中国戦争のために日本が依存していたアメリカの石油は、供給を停心にされたのである。

日本の穏健な首相近衛文麿は、話しあいへの努力が失敗におわったために辞職し、著名な軍人であり、前陸軍大臣の東条英譏陸軍大将が、その後任になった。 |

東条英機(中央)を首班とする日本の戦時内閣

|

いまや天びんの指針は、あきらかに戦争にむかって、不吉な動きをみせはしめた。

長年にわたりワシントンは、フィリピン防衛のあらゆる計画をねっていた。

これらの計画は、それぞれの色が種々の状況をあらわす隠語名で識別されていた。

いちばん新しいものは一九四一年の春に計画され、簡単に“オレンジ3”作戦計画とか、頭文字をとって“WP03”とよばれた。

それは、日本とアメリカだけが戦争にまきこまれた場合を想定したものである。

この計画では、防衛軍はマニラを放棄してマニラ湾を見おろすバターン半島へ後退する予定だった。

このバターン半島と沖に建設した要塞――コレヒドール島が、そのもっとも重要なものであった――とによって、八〇〇〇キロはなれたパールハーバー(真珠湾)にいるアメリカ太平洋艦隊が到着するまで、湾の防衛が可能だと思われていた。

この年の十月“WP03”は、再度、べつの計画“レインボー5”にとってかわられた。

これは世界的視野のうえにたち、イギリス参謀本部との協議にもとづいて作成されたもので、アメリカがドイツ、日本両国と戦争する場合を想定している。

ドイツは第一敵国とみなされる一方、フィリピンでの軍隊は“WP03”に似た防衛作戦をもちいることになっていた。

マッカーサーは、これらの計画が消極的で防衛的な姿勢であるのを好まず、ワシントンのマーシャルにあてて手紙を書き、彼のおもうままに航空兵力を増強してもらえるなら、バターンとコレヒドールを最後の線とするような防衛ではなく、日本軍を全面的にフィリピンによせつけない計画をとることもできる、と提案した。

さらに、もし航空兵力を充分に増強することができるならば、日本の南方航路をおびやかして原料輸送を阻止し、侵略計画をうちくだくこともできる、と彼は考えた。

この仕事のため、彼の軍隊をつくりなおすのにはおよそ五ヵ月を必要としたが、戦争開始までにはまだ時間があると信じ、またそう願ってもいた。

3 素人集団のフィリピン軍 top

|

米陸軍参謀総長

ジョージ・マーシャル大将

|

極東航空軍司令官

L・H・プレリトン少将

|

新任の最高司令官マッカーサー将軍に挨拶するケソン大統領

|

マーシャルはすっかりこの案にのり気になり、十一月三日には陸軍少将ルイス・H・ブレリトンをマニラへ派遣した。

マッカーサーの提案にそって、島内に編成されることになった新しい航空兵力、極東航空軍(FEAF)を指揮するためである。

ブレリトンは、彼がフランスで第13監視中隊の指褌にあたっていた一九一八年に、一度マッカーサーに会ったことがある。

今回彼は、マッカーサーの政策変更の要請にこたえた手紙をたずさえていた。

マッカーサーのよろこびようはひとしおで、イスから飛びあがり、ブレリトンをだきしめて、

「ルイス、よくきた! 五月に咲く花をむかえるようにうれしいよ!」。

そして彼の参謀長リチャード・K・サザランド陸軍中将にむかっていった。

「ディック、願ったとおりにしてくれるそうだ」

アメリカからの人員と資材の補給は、にわかに増大した。

しかし、それはけっして、マッカーサーが要求した量にたっすることはなかった。

十二月の第一週までに、フィリピン軍の一〇個師団が動員された。

そのうち二万人が正規兵で、あとの一〇万人はいわゆる市民国民軍とよばれる無経験の予備兵である。

彼らの訓練程度は師団によって大きな相違があり、召集の不てぎわから、部隊の実力はきわめて不ぞろいなありさまであった。

過剰となったうちで、合計八〇門の砲をもった砲兵二個中隊などは、他のあまった人員とともにべつの部隊へ配属されるまで、なにもせずにいたほどである。

このミスにより、砲兵科訓練は、戦争が始るまで開始されなかった。

フィリピン兵士のおおくが文盲であったうえに、めんどうな言語問題があった。

兵士が地方の方言しか話さないのにたいし、士官は英語、スペイン語、それにマニラとその近郊でつかわれるタガログ語しかわからない、ということもたびたびであった。

軽砲と機関銃が不足しており、小火器は第一次大戦型のエンフィールド式小銃だった。

彼らの軍服は、半ズボンに半袖シャツ――寒い夜がながくつづくこれからには、全く不向き――で、はいていた麻製の靴は二、三週間ですり切れてしまった。

軍服も武器も補充品がなく、鉄帽もなかった。

どの点からみても、軍隊というよりはむしろ、“しろうと”の集団というべきであった。

4 「フィリピンの態勢は完全だ」 top

規律と団結力がすこしでもうかがえる部隊は、アメリカ人とフィリピン人との混合軍であるフィリピン・スカウツ(特殊任務部隊)に所属しているものだけであった。

スカウツは名目上、兵力一万四七三人のフィリピン師団の一部であって、この師団には、そのほか島内でただひとつ、全員アメリカ人で構成された歩兵部隊、第31連隊もふくまれていた。

この師団は、イギリス製七五ミリ砲二個中隊や二・九五インチ(七五ミリ)山砲一個中隊をふくむ砲兵部隊をもっていた。

フィリピン師団は、島内でもっとも信頼できる部隊であることにはちがいないが、実戦で独立した行動をとったことは、ほとんどなかっか。

このように、考えてもみなかった障害や、まえもって予測することのできなかった事態はあったが、少なくとも数のうえからみて、マッカーサーは、彼の前任者のだれよりも、はるかに強力な軍隊をもった。

それはまた、“WP03”の作成にあたった戦略家のえがいた規模をこえた軍隊であったのは、いうまでもない。

そればかりか、増援隊はすでに九月以来、つぎつぎに到着していた。

十月なかばに到着した第200沿岸砲兵連隊(対空)もそのひとつで、三インチ(七六ミリ)砲一二門、七五ミリ自走砲二五門をそなえていた。同様に一〇八台のM3軽戦車もうけとり、十一月二十一日にはジェームズ・R・N・ウィーバー大佐の指揮する臨時戦車連隊が設置された。

航空兵力にかんしても、脅威の重大さと緊急性からみれば、軍の増強がおくれすぎたとはいえ、マッカーサーは前任者のだれよりも好運だったといえる。

十月、ボーイングB17「空の要塞(ブラインダ・フォートレス)」爆撃機九機が、マニラのクラークフィールドに到着し、戦闘機五〇機がそのあとにつづいた。

結局ブレリトンの兵力は、B17三五機と戦闘機七二機――カーチスP40「キティホーク」がほとんど――となった。

これはマッカーサーが要求した量の約三分の一であったが、それでもなお強力な軍であることにかわりはなく、彼が後に苦情をのべたように「どうみても形だけの軍隊」という考えは根拠がない。

一九四一年十一月、マーシャル大将が記者会見で、フィリピンの防衛態勢は完全である、と確信をもって語ったとおりである。

B17爆撃機隊について、彼はこう語っている。

「“重爆撃機兵力を結集したものとして世界最大”であり、攻撃をむかえうつことも可能である。

また、これによって、フィリピンを海軍力に依存しない独立した要塞にすると同時に、“紙でつくられた日本の都市”を焼きはらうための攻撃基地とすることができる」 |

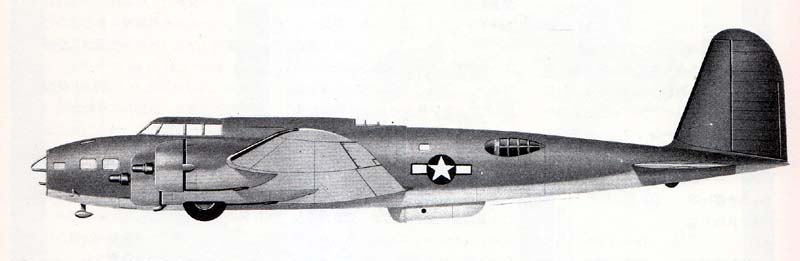

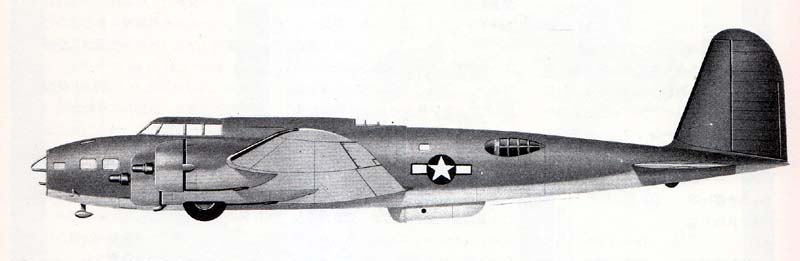

ボーイングB17「空の要塞」

B17Dは前機種のB17Cとほぽ同じであるが、自動防漏式燃料タン

クを備え、武装も増強されている。これは最新の戦闘機の武装が強

化されたため、爆撃機の防御火力の増強がぜひとも必要であるとい

う、英空軍のB17C使用上の経験4二よるものである。、B17Dは、19

41年2月から9月にかけて製造され、日本軍のフィリピン攻撃のさ

い現地に35機あった。 |

エンジン:ライトR1820 -65星型1,200馬力(高度7,600メートル)4

最高時速:530キロ 上昇速度:3,000メートルまで7分30秒

実用上昇限度:11,200メートル 航続距離:5,400キロ(最大),

4,900キロ(爆弾1,000キロ搭載) 武装:12.7ミリ欄関銃6、7.7

ミリ機関銃1 自重:13,900キロ 全備重量:21,500キロ

全幅:31.6メートル 全長:20.7メートノレ 乗員:10 |

|

|

ミンダナオ島でフィリピン部隊を視察するアメリカ軍将校

|

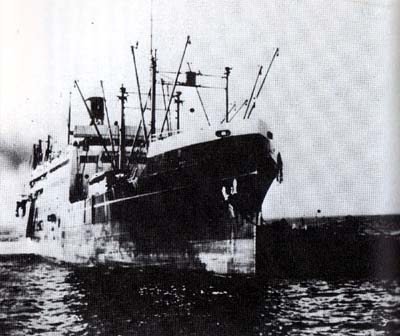

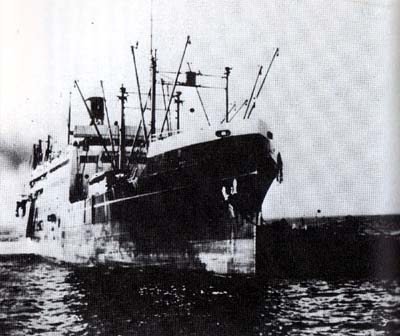

マッカーサーの増援要讓にこたえて、部隊輸送船が到着した

|

5 リンガエン湾の上陸を予想 top

このように軍事力が増強され、自分のフィリピン諸島防衛計画への全面的承認をえて、マッカーサーは軍の編成と配置に着手した。

しかし、七〇〇〇以上もの火山諸島の防衛を組織するのは、敵の侵入を阻止するのと同じくらいむずかしいことであった。

しかし、これは、彼が自主的に着手したことである。

フィリピン最大の島はルソン島で、面積はおよそ一〇万平方キロ。海抜一八〇〇メートル以上の山がつらなる山岳地帯がほとんどで、最高峰は海抜約三〇〇〇メートルにおよぶ。この山岳地帯を、二つの平野がわけている。

北よりの平野は、カガヤン川をあいだにはさみ、両側を山脈で囲まれた自然の通路のような形で北から南へ、両側の山脈がつらなる地点までひろがっている。南よりの中央平原は、西海岸のリンガエン湾からマニラヘとひろがっている。

日本軍がリンガエン湾に上陸したときも、それ以後も、マッカーサーは、そこに上陸することを何回となく予想していたと語っている。

この確信は、リンガエン湾が多数の軍隊を展開するに都合よく、またマニラにちかいという理由だけではなく、ホーマー・リーが一九一一年に出版した『無知の勇気』でのべている予言をも考慮していた。

リーは、アジアにおける日本軍侵略の増大を予見し、フィリピン上陸の可能性がもっとも大きい場所として、リンガエン湾をあげている。

日本軍の主攻撃がくわえられる地点に関するこの再確認された意見にたいし、マッカーサーがどのようなかたちで対応したかは、あとでわかることになる。

ルソンが最大の島であることから、主要防衛力をこの島へ集中するのはとうぜんである。

マッカーサーはルソンの軍隊を二つにわけた。規模の大きいほうは北ルソン部隊とよばれ、ジョナサン・ウェーンライト中将の指揮下におかれた。

ウェーンライトは、南北戦争以来の著名な軍人家系の出身であるが、彼自身は、両大戦間の典型的なアメリカ職業軍人である。

一九〇六年にウェスト・ポイントを卒業して以来三四年間、大きな事件もなく、まず平穏無事であった。

彼の戦闘経験は、フィリピン暴動と、第一次大戦中参謀将校としてフランスに滞在しただけであった。

一九三八年に准将となり、二年後には、編成中のフィリピン師団を指揮するため、マニラに派遣された。

主として騎兵隊勤務がおおく、背がたかく、やせてほっそりとしたこの男は、この時点で、ウィリアム・クレイグの言葉をかりれば、「日本の没落」と、「彼の生涯の頂点となる任務、そしておそらくはこの戦争全体を通じて、アメリカのどんな将軍に課されたものよりも苛酷なつとめ」にむかおうとしているのである。

6 米極東艦隊司令長官ハート提督 top

|

南ルソン部隊司令官

G・M・バーカー准将

|

米極東艦隊司令長官

T・C・ハート提督

|

|

|

マッカーサーの参謀長

R・サザランド陸軍中将

|

北ルソン部隊司令官

J・ウェーンライト中将

|

マッカーサーは、新しい任務にあたるウェーンライトに、第26騎兵連隊およびフィリピン・スカウツをふくむ歩兵四個師団、ならびに一五五ミリ砲二個中隊と、二・九五インチ山砲一個中隊をあたえた。

そのうえ、フィリピン陸軍の第71師団――この師団は極東米陸軍の許可なしには使用できないのだが――をも、彼の指揮下に、いれることにしたのである。

規模としては小さな南ルソン部隊は、ジョージ・M・パーカー准将の指揮の下に、バタンガスからレガスピにいたる南部をうけもつことになった。

日本の委任統治領、カロリン諸島からの攻撃が予想されていた地域である。

兵員は、フィリピン陸軍二個師団と野戦砲兵一個中隊からなっていた。

第二の大きな島は、フィリピン諸島の南端に位置するミンダナオ島で、面積は九万五〇〇〇平方キロ。

この島はウィリアム・F・シャープ准将を指揮官とするフィリピン陸軍二個師団と砲兵一個中隊が担当した。

また、ルソン島とミンダナオ島のあいだに点在するセブ島、レイテ島、パナイ島、ネグロス島、サマール島、マスパナ島、ボホル島などのビサヤン諸島は、ブラッドフォード・G・チノウェス准将の指揮下におかれた。

兵員は、フィリピン陸軍三個師団だった。

マッカーサーが陸軍兵員の配備をかんがえていたのにたいし、米極東艦隊司令長官トーマス・C・ハート提督は、手もちの部隊をいかに有効につかうかで頭をひねっていた。

四四年の経歴をもつハートが、米極東艦隊司令長官となってから、すでに二年を経過していた。

ヤセ型で短気なハート提督は、厳格な訓練主義者として有名だった。

彼とマッカーサーとは親しかったが、ハートはマッカーサーを利己的でヒステリックな男とおもい、マッカーサーはハートを悲観主義者で敗北主義者とみなしていた。

戦争開始後まもなくのこと、マッカーサーは、ハートが、オーストラリア東岸のブリズベーンに送られていた火砲、弾薬、航空機を輸送する護送船団を、マニラまで護衛するのを拒否したと、マーシャルにつぎのように報告した。

「ハートはまるで、フィリピンが結局は陥落するとでも考えているようだ」と、マッカーサーは、海軍には活力と攻撃的精神が欠けているという苦情を、何回となくのべていた。

一方、ハートはというと、こんなちっぽけな艦隊にできることの限界はだれの目にも明らかなのに、マッカーサーの性格では見ぬけない、とかんがえていた。

7 「日本に攻撃の可能性あり」 top

|

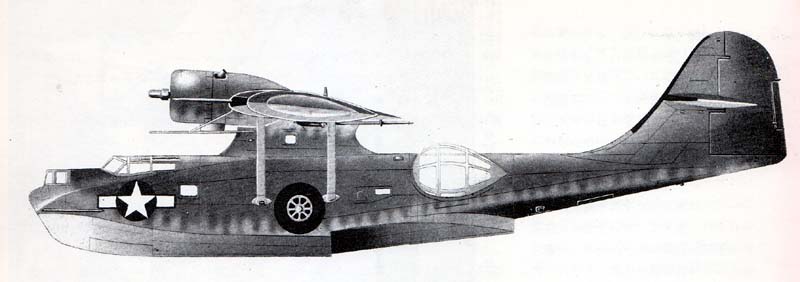

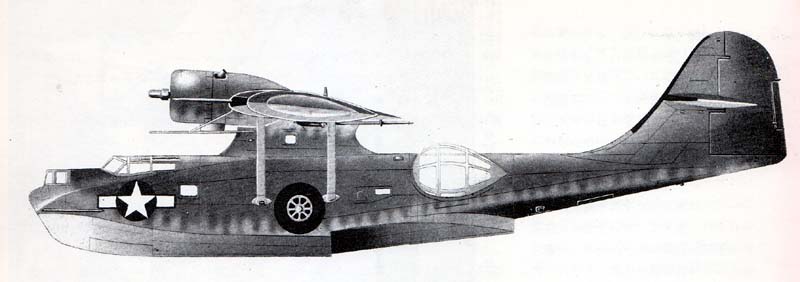

コンソリデーテッド「カタリナ」飛行艇(PBY 5)

PBY5Aは、もっともよく知られた高性能の飛行艇で、全天候水

陸両用飛行機としてはじめて量産されたものである

エンジン:プラット&ホイットニーR1830 - 92星型1.200馬力(離陸

時)2 最高時速:286キロ(高度2,100メートル) 上昇速度: |

毎分192メートル 実用上昇限度:4,900メートル 航続距離:

4,100キロ 武装:12.7ミリ機関銃2、7.7ミリ機関銃3、147キロ

爆雷4または1,800キロ以下の爆弾または魚雷2 自重:9,490キ

ロ 全備重量:16,500キロ 全幅:31.7メートル 全長:19.2メートル |

ハートの艦隊は、重巡洋艦「ヒューストン」、軽巡洋艦二隻、第一次大戦時の駆逐艦一三隻、潜水艦二八隻、それに補助艦数隻からなっていた。このほかスビク湾のオロンガポに、サミュエル・L・ハワード大佐ひきいる七五○人からなる第4海兵隊と、小規模な海軍航空隊があった。

この航空隊は、「カタリナ」飛行艇二八機―そのうち三機は補給艦「ウィリアム・B・プレストン」所属――飛行機四機、偵察機一機からなっていた。全部隊は第10哨戒航空団として組織されたものであった。

前年の秋、ハートは、部隊を中国からマニラ湾へ移動させた。

当時の計画にしたがい、彼の小艦隊はフィリピン防衛と、できるかぎり陸軍を援助する任務とを負わされていたが、このような少数部隊がはたせる限界は、ハートにはよくわかっていた。

それは、島にいる人ならばだれにでもわかることであった。

彼の考えは、マニラ湾での交戦をながびかせ、その間に――“WPO3”作戦下の陸上部隊と同じく――太平洋艦隊による救助を待つことである。

しかし、十一月二十日、艦隊を日本軍の手のおよばないと思われる南へ移動させるようにとの命令が、海軍省からだされた。

日本軍輸送船を撃沈するための潜水艦と、偵察任務遂行に必要な「カタリナ」数機をのこし、彼の艦隊は出発した。

湾にのこったのは、わずかに駆逐艦四隻、河川砲艦六隻、掃海艇五隻、それに各種の補助艦だけである。

十一月二十七日、ハートは、ワシントンの海軍省から「日本に攻撃の可能性あり」の警告をうけた。

日本が攻撃する可能性のある地域は、ボルネオか、クラ半島――この半島の南で、タイとマレーが国境を接する――か、フィリピンであった。

この情報は、日本が“マジック”通信網を通じて暗号で送った極秘外交電報によるもので、アメリカは、これの解読に成功していたのであった。

この電報のなかには、十一月二十九日を最終期限とするものが数通あり、日本軍がどのような行動を意図しているにしろ、この日がその期日であろう、と推定された。

ハートもマッカ−サーも、この警告にしたがった。

ハートは、「カタリナ」の哨戒活動を強化し、マッカーサーは、クラークフィールドやマニラ近郊の他の航空軍基地に配置されていたB17爆撃機を、空襲されにくい場所へ移動させるよう指令した。

しかしこの移動は、思ったより時間がかかり、むずかしい面のあることがわかった。

というのは、日本軍の攻撃範囲内にはいらない南部地域にある飛行場のいくつかには、ハワイから「空の要塞」が到着することになっており、そのための余地をのこしておかなければならなかった。

そればかりでなく、新しい作戦によれば、日本の宣戦布告があった場合、爆撃機はただちに反撃にでることになるかもしれないため、すぐ準備できる場所にいなければならない。

結局、約一七機が南へ移動することになった。

8 無事に過ぎた十一月二十九日 top

日本は、十一月二十九日という日をきめてはいたものの、それがどういう日なのかは、注意ぶかく、けっして自分たちがとる行動の正確な期日と場所を明らかにしなかった。

そのため、フィリピンやその他の米軍基地では、警戒態勢におかれたあげく、十一月二十九日の土曜日がなにごともなくすぎたとき、期待を裏切られたことから気おちしてしまった。

この点を考慮にいれ、また傍受した日本の暗号電報が、その後いぜんとして、極秘ではあるが大きな行動を示唆していることから、海軍情報部は十二月四日に、二回目の警告をだそうとした。

しかしこれは、上層部で却下されてしまった。

それにもかかわらず、マッカーサーは当日、戦闘機に領海の夜間哨戒を開始するよう命令した。

その後、三〇〜八〇キロ沖で毎夜、日本爆撃機の一団に遭遇したが、いつも領海にたっするまえに引き返していた。

top

**************************************** |