|

****************************************

Index 23

24 25 26

27 28

29 30

31 32

33 34

35 36

第二五章 伏見の戦争

二十七日(明治元年一月三日)の夜、京都の方角にあたって大きな火炎が見えた。

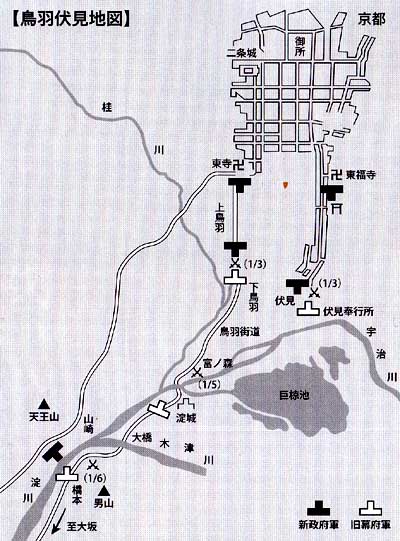

遠藤の話によると、それは都を三マイル(4.8km)離れた伏見であって、前大君の部隊と薩摩および同盟諸藩の部隊とが同地で戦っているというのだ。

幕府の軍艦開陽丸その他が、兵庫で薩摩の諸船を封鎖しつつあった。

この前日、二つの大部隊が列をつくって京都方面へ行進するのが見うげられたが、それは伏見で交戦中の軍隊の一部であったらしい。

数日中に慶喜自ら出陣するとの噂があった。

その日伏見を通って来たウィリスの忠実な下僕佐平は、薩摩藩の部隊が街路に待機しながら焚火(たきび)しているのを見うけたが、他の官軍が薩摩兵と一緒だったかどうかは、この男にはよくわからなかった。

少し伏見によった方に新撰組がいて、その背後に歩兵の大部隊がひかえ、一見したところ、いずれも殺気だっていたという。

翌日の夜中に、私たちがよく友人に会いに出かけた土佐堀の薩摩屋敷が焼打ちされた。

屋敷の連中が遁走する際に放火したという説もあれば、また徳川の部隊が三、四発の砲弾を屋敷内に撃ちこんだために発火したのだともいう。

とにかく、これらの薩摩藩士は徳川方の追撃をうけ、舟に乗って川を下ったのであるが、河岸からの射撃で迴走中の二名が仆(たお)された。

ハリー卿は板倉を訪問したが、板倉は、薩摩の部隊が上様(ウエサマ)の軍勢の入京を阻止するため伏見の町に火を放ったのだと言った。

戦闘は四時に始まったが、結果はまだ不明だった。

川の右岸に沿っている鳥羽(とば)街道を前進中の枝隊は伏兵の中におちいって、退却を余儀なくされたという。

いつ上様が進発するのか、板倉も知らなかった。 |

『図説戊申戦争』木村幸比古編P63より

|

伏見で行手をはばまれた部隊は、京都の二条城占拠を命令されていた上様の護衛兵だった。

これは、慶喜が越前や尾張の勧告で近く二条城に帰還しようとしていたからであった。

他の大名はみな薩摩の横暴なふるまいにいや気をさしていたので、伏見で徳川方と戦ったのは、おそらく薩摩の部隊だげであったろう、と。

石川(外国奉行石川河内守)は、伏見の指揮官からきた一通の手紙の写しを私にくれたが、それは塚原(若年寄並兼外国総奉行塚原但馬守)と豊前守にあてたもので、薩摩屋敷を破壊するため大砲を貸しあたえたことが書いてあった。

塚原は行方(ゆくえ)不明になったと伝えられ、官軍が伏見奉行の役宅を襲駆した際狙撃されたらしいという話だったが、彼が淀(よど)よりも先にいたかどうか、われわれには確かでなかった。

翌日、長官はイギリス公使館に近い玉造(たまつくり)門のちょうど内側にある板倉邸へ出かけ、同所で永井玄蕃頭(若年寄永井尚志=なおむね)に会った。

永井は私たちに、徳川方の各部隊は昨夜まで両方面とも進撃を狙止され、目下そのはるか西方に当たる別の道、竹田街道を突破しようとしていると言った。

その軍勢は一万で、相手は六千だったから、何とかもっとうまくやれたはずだと、私たちにもそう思えたのである。

噂によると、敵は薩摩と長州の軍勢で、他藩の者と思われる浪人も加わってはいるらしいが、薩、長以外の大名は中立の態度をとっているという。

上様(ウエサマ)の方の指揮官は竹中丹後守(若年寄並兼陸軍奉行、竹中重固)であった。

玄蕃頭が上様の「供奉員」と称した前衛隊は、薩摩の罪状を問責する討薩表を携行した。

120

彼はまた、上様は武力に訴えたくはなかったのだが、その意思に反した方向へ引きずられて行ったのだと主張した。

しかし、一月二十六日の晩に早くも行なわれた薩摩の汽船ロータス号(翔鳳丸)に対する砲撃については、玄蕃頭も充分な説明ができなかった。

同夜また報告があり、徳川の諸部隊は伏見から七マイル半(12km)退却し、淀の下手にかかっている木津川の橋を破壊して、薩軍の進撃を防いだという。

七艘の船が、負傷者を乗せて川を下ってきた。

三十日の朝、私たちの耳にしたところから察すると、徳川方の形勢は大して有利とは思えなかった。

午後、大坂と伏見のほぼ中間にある枚方(ひらかた)と橋本の方角にあたって、大火災が起こっているのが城付近の丘上からはっきり望まれた。

それは、戦闘がこちらへ接近しつつある証拠であった。

長官は公使館の職員と協議の末、できるだけ多くの船を雇って公文書類をイギリス艦隊に移すことにした。

これを安全な場所に移しおわったら、冷静に事件の推移を待つ方針だった。

晩餐後、ハリー卿はフランス公使に会いに出かけた。

九時半ごろ戻って来て、上様(ウエサマ)はもはや外国公使を警護することはできないから、公使は各自の国旗を守るために適切な方策を講ずる必要がある、という回状が出るはずだと伝えた。

十一時には、公式の使者がこの回状を持参して、荷物の運送に明朝はできるだけ多くの舟を都合すると約束した。

私たちは公文書類をまとめて、寝についた。

朝四時にロコックが私を起こし、今日敵が早々大坂へやって来るから、夜が明けたら持てるだげの荷物を持ってのがれなげればならぬ、というフランス公使からの手紙が届いたことを知らせた。

そこで、おそろしく寒かったが、一同床をはなれて、荷造りした。舟はまだ一艘も来ていなかった。

夜が明けてから私の日本人護衛がやって来て、ようやく大きな船が一艘手に入ったと知らせてくれた。

そこで、これに公文書類を積み、九時ごろ出帆した。

その後石川がやって来たが、自分は無力で、手助けすることができないと言った。

官軍はまだ姿を現わさなかったが、石川は、すぐ立ちのいた方がよいと言った。

そこでハリー卿と私は石川を連れて人足捜しに出かけ、城の大門の外でこれらの者を見つけた。

ちょうどその時、異様な行列が門内に入ってゆくのを見かけた。それは、宗教的行列をととのえて運ばれる一種の神轎(しんきょう)ともいうべき神輿(ミコシ)に似たものと、それに翳(さ)しかけた一本の大傘と、長い竿の先に提灯をつけて先頭に立った二人の男からなっていた。

石川は、どうも天皇(ミカド)の使者を乗せて来たものらしいと言った。

石川と私は人足どもを連れて戻り、小荷物の大半を公使館の裏手の川岸まで運んだが、舟はまだ一艘も来ていなかった。

そこで、奉行の邸へ出かけて行って、役人たちの手をわずらわそうとした。役人たちは至って落ちつかぬ様子で、舟はとてもだめだと言いきった。

石川は泣かんばかりであった。

そして、公使館のために船や人足の世話をしようなどとは、二度と言うまいと嘆息した。

それは、全く彼の任務ではなかったのである。

そこで、私たちは荷物の大半を城内に残して置くことにきめた。

しかし、幸いにもそれには及ばなかった。私が宿所に戻ってみると、留守の間に船が五艘来ていて、長官が満面に喜色をたたえていたのだ。

そんなわけで、一行は十時ごろ外国人居留地へ向けて出発することができたが、私は、一八六七年大坂から江戸への陸路の旅をして以来、私に付き添ってきている気に入りの日本人護衛六名と一緒にあとに残った。

うっかりして自分の荷物が取り残されたことに気づいたので、私は舟を捜して、いろいろな物を城に運びこまなければならなかった。

ところが、舟は予期したよりも沢山来たので、大きな細断肉(ミンスミート)の瓶まで一つ残らず積みこんだ。

不幸にして、ミットフォードが最近一分銀八百枚も出して買ったという見事な金蒔絵(きんまきえ)の飾り棚は、見落してしまったのだが。

122

正午ごろ、私は意気揚々と外国人居留地へ向かって出発した。家の形をした船(屋形船=やかたぶね)さえ来ていた。

私は未知の男に、この船はだれのために用いるのか、と聞いた。

そして、それはサトウ様のために、と何気なく返事をされたときには、大いに得意に思ったのである。

この船のおかげで、すこしも歩かずに気持よく下ることができた。

昨夜はよく眠っていなかったので、途中みなこくりこくり居眠りした。

ときどき、川岸の哨兵に誰何(すいか=チェック)されたが、船を止められることもなかった。

居留地に着いたが、西風が激しすぎて、河口の砂洲を渡ることができなかった。

長官、ロコック、ウィリス、ウィルキンソンなどは、まだぐっすり眠っていた。

歩兵護衛隊の指揮官ブルース大尉と警官隊が、残っている荷物を何とかして取って来ようと、再度公使館へ出かけて行ったが、私は同じ目的で行くブラッドショー中尉のために一彼の船を都合してやった。

彼らは夕刻になって戻ってきた。

艦隊の汽艇は居留地の仲合に碇泊していた。

公使館は、居留地の副領事館内におかれていた。

寒気がことのほかきびしかった。

私たちは、今の境遇にしては上等すぎるくらいな晩餐をすませてから、満足して寝床に入った。

一方、他の外国代表たちは河口にある天保山の見すぼらしい小屋にいて、食物などにも困っていた。

私たちは、自分の境遇と彼らの境遇とを比較しながら、得意の中にも憐憫(れんぴん)の情を催した。

町民の間には、慶喜が謀叛人(朝敵=ちょうてき)の宣告をうけたという噂がとんでいた。

翌朝(二月一日)の九時ごろ、ロコックと私は第九連隊第二分遣隊から来た護衛兵をつれて、情況を見に城の付近まで出かけた。

城の前は黒山のような群集で、どの門にも番兵はいない様子だった。

奉行の邸の戸をたたいてみたが、何の応答もなかった。

奉行と家族の者がすでに逃走したことは明らかだった。

群集は、それを嘲笑していた。

私たちは日本人護衛の一人を城内にやって、だれか残っていないかと尋ねさせたが、慶喜は城を空にしたまま立ちのいてしまった、という返事であった。

ついで、公使館へも行ってみたが、その方は何もかも前のままになっていた。

正午までに戻って来て、昼食をとっていると、十三名から成るフランス兵の一分隊がやって来た。

群集から投石された返報に発砲して、八、九名の日本人を殺して来たところだった。

こうしたことは、暴民が外国人に向かってののしり叫ぶのを戒めることにはなるだろうが、また一方外国人たちをして、大坂は危険だと思わせるようにもなるから、大いに遺憾としなげればならなかった。

城へ行って戻って来る途中も、敵意のしるしと思われるものを住民の間に見うけなかったが、この事実によっても当地の住民には国籍の判別ができるのだと思った。

フランスの公使館は掠奪(りゃくだつ)をうけ、家具は破壊されていた。

昼食のあとで、ハリー卿とウィリスと私は天保山へ出かけた。長官は仲間の諸公使を訪問するため、そしてウィリスは官軍と戦って京都から送還されて来た会津の傷兵に手当をするためだった。

ハリー卿の同僚公使たちは、卿の荷物や公文書類が幸運にも全部助かったことや、大胆にも危険を予想された場所から自分たちより四マイル(6.4km)も近くにとどまっていたことなどで、向っ腹を立てて食ってかかった。

激論がつづいた。

ハリー卿は、公使館の財産を塵一つまで運ばなくては断じて大坂は立ちのけないと言明したが、そんなことがいつになってできるか誰にもわからなかった。

これに反して他国の公使は、すでに自国の国旗をおろしてしまった以上、神戸(兵庫)へ引き移って状況の推移を待つつもりだといった。

私は会津の傷病兵と仲よしになろうと思った。

124

これらの人々は、徳川の軍艦まで自分たちを運んでくれる船がやって来るのを待っていたのである。

彼らは、こう言った。

もし適当な援護があったら敵を破ったであろうが、藤堂(津藩主、高猷=たかゆき)は最も大切な防御地点山崎(川の右岸にあり、ほとんど淀と対している)で寝返りをうつし、慶喜方の総指揮官竹中(陸軍奉行竹中丹後守)も淀で敵に投じた。

それに、洋式訓練歩兵(陸軍伝習兵)は何の役にも立たず、一人が逃げ出すと、他の者もみな羊の群(むれ)のように(イギリスの言葉でいうと)あとを追う始末であった、と。

彼らの見たところ、薩摩の軍勢はわずか千人ぐらいだったが、前哨戦がすこぶる巧妙で、それに後装銃を持っていた。

慶喜はすでに逃亡し、どこへ行ったのかわからないが、おそらく江戸へ落ちて行ったものだろう、と。

天保山の堡塁と、川の少し上流の従来郡山藩(大和郡山の大名)の管下にあった堡塁とが破壊されて、天保山の大砲は使用不可能になり、また弾薬は正午出帆した徳川の軍艦開陽丸に積みこまれたことがわかった。

慶喜はこの船に乗ったと信じられていた。

平山老人(若年寄並兼外国総奉行、平山敬忠)は天保山の堡塁に来ていたが、この老人は自分の体を隠すことばかりに汲々としていた。

フランスの陸軍教官シャノアン(幾年も経てから、小期間フランス陸軍大臣になった)と、もう一名の士官が前夜江戸から到着したが、すでに手遅れなのを知って大いに落胆し、再び帰って行かなければならなかった。

彼らは、明らかに、慶喜の総指揮官の相談相手として働くつもりだったのだ。

堺の町が焼かれ、また大和川にかかっている難波(なんば)橋付近の家々も焼失したと報ぜられたが、偶然焼けたのか、故意で焼いたものか不明だった。薩摩兵はまだ一人も大坂に入ってはいなかった。

フランス公使から伝聞した確かな話によると、慶喜は大多数の大名がこぞって自分に反対なのを知るや、大坂の城と町とを越前と尾張に明け渡すことを決意した。

この二侯が朝廷の使者として来坂した時、親切、丁重な態度を自分に示してくれたから! だという。

会津兵は、ウィリスが負傷者の手当を手伝ってくれたことに大いに感謝していた。

そして明らかに、イギリス人は世界で最も善良で親切な国民だと信じ込んでいる様子であった。

ハリー卿は、同僚諸公使との紛争を避けるために、兵庫へ行こうと決心した。

私は、臨時副領事のラッセル・ロバートソンおよびブルースの指揮下にある第九連隊第二大隊の衛兵半数と一緒に大坂に残留することを志願した。

国旗の名誉を守ろうと思ったからだ。野口と私の日本人護衛が私を守ってくれることは確かだった。

もし襲撃をうけた場合には最後まで応戦するつもりだったが、そんなことがあろうとも思えなかった。

私は長州の学生遠藤を京都方面へやって、諸大名に勧めて直ちに外国の諸代表に対し新政府の政策を宣言させようと思った。

ミットフォードと私は、先に薩摩藩の友人たちに宣言書の下書きを与えていたし、また私と土佐の間には、この問題について個人的な了解があったからだ。

堡塁にいる会津の兵士たちは、薩摩兵が変装して大坂城内に入っていたとか、慶喜の洋式訓練部隊の中にも幾人かもぐりこんでいたとかと、私たちに語った。

聞いた事がみな事実とすれば、いかにも抜け目のないやつと言うほかはない。

二月二日に長官は、横浜の公使館を預かることになったロコックをイギリス軍艦ラットラー号で横浜へやる手配をしたり、また自分自身も一時神戸へ引きあげるために、兵庫へ行くことに決めた。

ところが同日朝八時半ごろ、城の方角に当たって一抹の白煙が立ちのぼり、そのあとから濃い黒煙の雲が上がるのを見たのである。

間もなく城が燃えているという話が伝わったが、それは本当だった。

126

朝食後、ロコックと私はブルースやブラッドショーと一緒に、第九連隊第二大隊の護衛兵四十名を連れて、火事見物かたがたイギリス公使館も焼けたかどうかを見に出かけた。

私たちは、川の岸伝いに城の京橋(きょうばし)門へと進んだ。

門の中へ入って見ると、穀倉や本丸が燃えていた。

だれのしわざか、聞いてもわがらなかった。

風は北方から吹いていた。

火の粉をうけて、前に洋式訓練兵のいた南側営舎の二、三に火がひろがっていた。

玉造(たまつくり)の方へまわって見ると、公使館の建物は今や最下層の人民どもの掠奪をうけているところだった。

犯人を追跡したが、惨害を食い止めるにはすでにおそかった。

家具類はことごとく破壊され、倉庫は荒されてしまっていた。

その中には、不幸にしてミットフォードの立派な装飾戸棚もあったのだが、もちろんそれも持って行かれた。

城の前は黒山の人であった。人々は、もみ合い押し合い、門を出たり入ったりしていたが、私たちに向かっては何も手出しをせず、覚悟していた投石もなかった。

もちろん、これらの暴民は奉行の役宅を散々に破壊し去っていた。

正午ごろ、副領事館へ引き返してみると、遠藤が使から帰っていた。

彼の話では、二、三百名の長州兵がすでに入城し、城を尾張に明け渡すために残っていた一名の役人との間に明け渡し式がまだすまぬうちに火の手が上がったのだそうだ。

暴民の放火によるものか、慶喜の配下のしわざか、遠藤にもわがらなかった。

到着の官軍はまだ長州兵だけだった。

私は、イギリスの軍艦ラットラー号で江戸へ行くロコックやウィルキンソンなどと一緒に、二時ごろ救助艦に乘って外国人居留地を出発した。

川を下ること半ばにして、一隻の汽艇が二艘の他の大船と共に、長官とイギリス軍艦オーシャン号のスタンホープ艦長とを乗せて来るのに出会った。

彼らは大坂中が火事だと思ったので、私たちを連れ出したり国旗を降したりするためにやって来たのだ。

私はどんなに癪(しゃく)にさわったか!

私たちは勝利軍から襲撃されることもなく、城の炎上による危険を少しもうけることもなく、しかも、私と共に踏みとどまった各人の安全のために自分の生命を賭する覚悟でいたのだ。

私は薩摩と土佐と長州から、イギリス公使館の安全を期することを再三保証されていたではなかったか。

しかし、どうにも仕様がなかった。命令には従わなげればならない。

荷舟を手に入れるのは至って困難だったので、汽艇を出して、必要なだけの舟をつかまえなければならなかった。

ようやく三艘の舟を雇って、その中ヘ一切の品物、それに副領事の家具まで積みこんだ。

公文書類と第九連隊第二大隊の荷物はもう運び出されていた。六時半ごろまでには、何一つ残らず運び出してしまった。

どうやら、無事に砂州(さす)を渡った。私の乗った汽艇は三度も洲(す)にのり上げ、しまいには止まったまま動かなくなったのであるが、イギリス軍艦サーペント号のバロック艦長が自分のボートに私を乗せてくれた。

公使館の金庫を守りながらサーペント号の艦載艇の引く舟で来たウィリスは、深夜に至ってようやく乗艦することができた。

こうして艦は、全部の荷舟を曳航(えいこう)しながら兵庫に向かったのである。

翌日、兵庫に上陸して、荷物の陸揚げを行なった。一行のほとんど全部が領事館に収容された。

私は、これまで税関の役人の住んでいた地方行政官吏の家へ入った。

その家の留守番が異議を申し立てたが、幕府のために大坂を追い立てられたのだから、幕府の役人の捨て去った家に入るのは天下公然の権利であるとして、これを一蹴した。私は荷物をその家に運びこんで、そこに世帯を持った。

わが長官は領事館に宿をとった。

他の三か国の代表、すなわちフランス、オランダ、アメリカ、北ドイツ、イタリアの諸代表は、税関の大きな二階建の西洋館を宿舎とした。

128

外国代表がこの建物へ入りでもしなければ、役人たちは勝利者の手へ渡すまいとして、これに火を放ったことであろう。

柴田(大坂町奉行兼兵庫奉行柴田剛中)という旧知の奉行が、配下と一緒に江戸へ帰るため、一日五百ドル(約百ポンド)で汽船大坂丸を雇い入れて、同日の午後出奔した。

私は、薩摩藩の五代(ごだい)が、その前夜かその日の早朝、わが長官に大坂に踏みとどまっても大丈夫なことを伝えに大坂へ行ったと聞いたが、もちろん、彼が大坂に着いた時はすでにあとの祭りであったのだ。

次に聞知したことは、慶喜がもし大坂や京都、あるいはこの両都市間の諸地点から撤兵しない時は、彼に対し逆賊の宣告が下ることになっているし、彼が越前と尾張の二侯の行なった勧告に従うことを拒む場合は、薩摩、芸州、長州、土佐などが武力で屈服させることに決したというのである。

道理で、慶喜は逸早く遁走したわけだが、これは日本人の目から見ても、ヨーロッパ人の目から見ても、またいかなる点から見ても、不面目な次第であった。

慶喜が外国事務管理の任務は自分にあると外国代表に通告した後に、この慶喜の役人から外国使臣へ寄せられた唯一の通告は、もはや公使館の保護にたえられないというだけで、逃走を考えているなどとはおくびにも出さなかったのだ。

新政府が京都へ諸公使を招くことになり、招請状を公使に伝達せよとの命令が慶喜に出されたことも私の耳に入っていたが、もちろん慶喜はそれをしなかった。

実際徳川政府の政策なるものは、そもそも初めて日本がヨーロッパ諸国と交際した時から、外国人を京都の一派と接触させないようにするにあったのだ。

そして、この点で徳川政府はフランス公使ロッシュの熱心な援助をうけていたのである。

私には確かな記憶があるが、京都退去後の慶喜に会うために登城した時、ある外国奉行は私を冷やかして、「むろん、あなたは京都に行けると思っておられるだろうが、あまり当てにはなりませんよ」とか何とか、そんな事を言ったのである。

薩摩か、徳川方か知らないが、兵庫、神戸間の水涸(みずが)れの河原の端にある海岸砲塔の爆破を企てている者があるとの通知があったので、イギリス軍艦のオーシャン号、フランスの旗艦ラプラス号、それにオネーダ号がそれぞれボートを出して、砲塔の扉に錠をおろし、鍵を取って来た。

top

****************************************

|