|

****************************************

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ ⅩⅣ

INDEX

X 鋼体化改造車の登場

(私鉄高速電車発達史 中川浩一 鉄道ピクトリアル1965/1~1972/8連載)

1 車両の鋼体化改造とその意義

2 鋼体化改造車両の実態

3 使用鉄道別にみた鋼体化車両

****************************************

1 車両の鋼体化改造とその意義 top

新製車両の就役と戦災車両の復旧によって、逼迫した車両事情になんとか緩和の兆しがみえた昭和23年に、運輸省は国有鉄道が大量に保有する木製客車の相当数に対して、鋼体化改造を実施する方針を明かにした。

当初の計画では、全木製客車を駆逐する目的をもって、24年度から着手し、ほぼ6ヵ年で完了の予定であった(注1)。

国有鉄道における木製客車の鋼体化改造工事は、UF12形台枠・TR11形台車を装備する大形2軸ボギー車(注2)を対象に実施する計画であり、しかも改造によって車長を17m弱から20mに増大して、輸送力向上に役立てようというのである。

またこの際に、改造工事に充当する資材を捻出する目的で、UF11形台枠・TR10形(明43基本型、明45基本型、大3基本型など)台車を装備する中形木製車を、鋼体化改造車3両につき1両の割合で廃車し、その台枠を構成する鋼材を、改造対象車の台枠延長用に充当する措置が取られることになった(注3)。

木製客車を鋼体化する理由として、国有鉄道の当事者は、木製車は

「老朽化と酷使によって甚だしく破損し、これを完全に整備するのは多額の経費を要し不経済」

であるから、鋼体化工事を施行することによって、

「保安度を高めると共に保守費の低減」をはかることをあげていた(注4)。

国有鉄道が客車の鋼体化改造に真剣に取り組まざるを得なかった影には、保有する客車の過半数が木製車で占められる一方、車両の新製はドッジラインによる財政引締めによって、極度に制限されたという事情がある。

かかる状況では、車両の鋼体化改造は確かに有効適切な措置であった(注5)。

地方鉄道における鋼体化改造の口火を切ったのは、近畿日本鉄道である。

しかし、その方法は国有鉄道の場合と著しく異なっていた。

昭24初めに、運輸省規格B型の車体を装架して出場したモ600形乙は、電気部品を再用しただけで、車体と台車は新製であった。また改造の対象となった木製電動車の台車は、別の新製車体に取り付けられ(転用)、制御車ク500形となって出場した。

新製車の割当獲得が思うようにいかない場合には改造手続で対処し、実質的には1両の種車から新製に準じる車両2両を生みだす巧妙な手品である。

近畿日本鉄道に続いて東武鉄道も、蒸気運転時代に製造し、電化後は付随車に改造して使用中の木製客車を対象にし、鋼体化改造を実施している。

他方、路面電車の場合には、大量の木製ポギー車を保有する東京都交通局が、最終的には300両をこえる鋼体化改造に踏み切ることになった。

地方鉄道・軌道における車両鋼体化も、老朽車両の淘汰、保守費の節減という点では、国有鉄道の場合と同じく大きな効果をあげることになる。

しかし国有鉄道の場合とは異なり、地方鉄道・軌道においては、車両の大型化は一部の例外を除けば、実施されなかった。

東武鉄道の場合には、木製車両の台枠・台車が再用され、木製車の台枠に新しい車体を取り付けたのである。

東京都交通局の場合にも改造の方針は同様であった。

(注1)「交通年鑑」25年版p172

(注2)UF12形台枠・TR11形台車を装備する中形木造車(ナハ12500形、ナハフ14500形など)も、鋼体化改造を実施された。

改造工事の末期には魚腹形台枠の車両も鋼体化されている。

(注3)このとき不要となった大量のTR10形台車のうちで、大3年基本形はかなりの数が地方鉄道に払下げられ、私鉄車両の更新改造に利用されている。

(注4)「交通年鑑」25年版p170

(注5)昭和23年度末における客車総数(内燃動車を含む)11,606両のうち、木製ボギー車は5,721両に達し、ほかに224両の単車があった。

鋼製ボギー車は5448両であった。

2 鋼体化改造車両の実態 top

変則的な形態で実施された近畿日本鉄道の場合と異なり、東武鉄道における鋼体化改造は、木製車の車体を廃棄し、台枠・台車は再用する方式で行なわれた。

また当初は車種を変更も実施せず、木製付随車を種車にして新製された車両は、鋼製付随車として就役している。

東武鉄道に僅かに遅れて鋼体化改造を開始した秩父鉄道の場合にも、車種の変更は殆ど行なわれなかった。

しかし、秩父鉄道における鋼体化改造に際しては、東武鉄道のそれとは違った方式も採用されている。

既に述べたように、東武鉄道における鋼体化改造は木製付随車を対象とするものであり、また木製付随車は東武鉄道が保有する電車の中では、それほど大きな割合を占めてはいないのである。

それ故、改造対象車が工場に入場し、木製車体を撤去したうえで新車体を装架しても、車両運用上ではさして支障は起らなかった。

これに対して秩父鉄道の場合には、保有車両のうちで鋼製電車は2両にすぎず、また電車の総数も、東武鉄道の場合に比して、遙かに少なかった。

そのため、改造に際して当該車両が長期にわたって工場に入場することは、車両運用のうえで許されないのである。

秩父鉄道における鋼体化改造では、車両会社手持の中古台枠を利用して車体を前もって新製し、改造車が入場すると台車・電気部品の転用を短時日に実施して営業線に返送する方式が採用されている。

また改造予定車を一定の時隔をおいて入場させて、稼動率の低下に防いできた。

かくして、第2回目以降の改造に際しては、前回の改造車の台枠を利用して新車体が造られ、入場車の台車・電気部品が転用されるのである。

電動車の場合には制御車に比べて稼働率の維持に対する要求は一層強いから、木製車の台枠とは無関係に新製車体が次々に作られている。

また鋼体化と同時に更新修繕の目的をもって、台車と主電動機が新品と交換されることになった(注6)。

しかし、鋼体化改造は、その全てが台枠・台車を再用する方式で実施されるのではない。

箱根登山鉄道が秩父鉄道と同時期に実施したチキ1形・チキテ1形の鋼体化では、木製車体は台枠とともに廃棄され、台車・電気部品が再用された。

京阪神急行電鉄が、宝塚線を主な使用線区としてきた600V用木製車を対象にして実施した鋼体化改造でも、箱根登山鉄道の場合と同じ方式がとられている。

これに対して、国有鉄道の場合と同じく、台枠を切り継いで新製車体を大型化し、輸送力の増強に役立てたのは、西武鉄道の場合でおる。

西武鉄道における鋼体化は、当初は台枠・台車・電気部品を再用する方式で行なわれた。

また改造の対象となったのは、国有鉄道から払下げをうけ、若干の改造を加えて使用中の車両であった。

しかし、これらの車両も鋼体化改造の後期には、台枠延長による大型化の対象となっている。

このほか、鋼体化改造の種車とする目的で、国有鉄道から木製車両の払下を受けるという手段も取られることになった。

だが最後の方式は、車両の老朽化対策や保修費の軽減を狙って実施された鋼体化改造本来の目的から逸脱したものといわざるを得ない。

種車として国有鉄道所属車両の払下をうける方式は、車両増備法の変型として扱うのが妥当であろう。

ところで、鋼体化改造工事には、いま一つの変型が存在する。近畿日本鉄道が奈良線・南大阪線などの木製車を主な対象として昭29から実施した簡易鋼体化改造がそれである。

この方式は、木製車の台枠のみならず、車体の骨組みも流用し、屋根・窓枠・窓ガラス・扉なども木製車時代のものを用いるものである。

そのため、車体の妻部・側部の外板は鋼板となり、強度の維持を資するものの、車体の外観そのものは、木製車時代と大きく変わることはない。

鋼体化の目的は確かに達成され、一方においては改造費用は最小に押えられるという一石二鳥の施策である。

しかし車両の近代化という観点からは、いかにも姑息な手段というほかない。

さて、地方鉄道・軌道における鋼体化改造は、国有鉄道の場合と同様の主旨の下に始められた。

しかし、昭26/4/24に、国有鉄道桜木町駅構内で発生した電車火災(桜木町事件)は、車両の不燃化という観点にたって、木製車を淘汰という新しい方向を開くことになった。

桜木町事件がきっかけになってなされた最小限の対策は、監督官庁による地方鉄道建設規程の改正(昭26/10運輸令93号)であった。

その第6節 客車においては、

「客車の側面に布る扉にして自動戸閉装置を使用するものに在りては客室内外に於て手動其の他の容易なる方法に依り扉を開け得る非常装置を備へることを要す」

という項目が追加され、第7節 汽動車、電車、蓄電池電車及内燃動車では、

「架空線式の場合に於ては集電装置は屋根との取付部を二重に絶縁することを要す」(第57条の2)

「電弧を発生し又は主抵抗器其の他発熱する虞のある機器は電線又は可燃性の床壁より離隔し必要に応じ其の間に耐熱性の防熱板を設けることを要す」(第57条の4)

と定められた。

さらに、屋根・天井などを鉄板張りとすること、防火塗料を使用することも研究項目とされていた(注7)。

かかる方向が規定されれば、その結末は車両の鋼体化改造であることは自明の理であろう。

鋼体化改造に対する意欲をいち早く抱いたのは関東系の私鉄である。関西系の私鉄の場合には、関東系の私鉄で鋼体化改造車両が次々に出場した後にも、木製車が大手を振って活躍していた。

この現象は、関西系の私鉄においては、木製車の保有数が少なかったためではない。

近畿日本鉄道、京阪神急行電鉄、南海電気鉄道では、木製電動客車が多数使用されていた。

これに対して、関東系の大手私鉄においては、小田急電鉄、東京急行電鉄の地方鉄道線は木製電動客車を保有しておらず、他の線区の場合でも、木製車の占める比率はさして大きくなかった。

それでいてなおかつ鋼体化に踏み出したのは、関東系の私鉄車両の整備が、関西系に比して遙かに見劣りしていたことによる。

運輸省の係官は、

「私鉄の鉄道部門に属する145会社の全車両について、運輸省から技術官を派遣して会社の技術者の応援を得て特別監査を実施した……

東武鉄道、小田急、京浜急行等関東の電鉄の状況に比較して、阪神、京阪神急行、近畿日本等の関西の電車の際立って良好なのも目立っていた」

と述べているのが注目に値しよう(注8)。

(注6)秩父鉄道が鋼体化改造に際して、台車と主電動機を交換したのは、間もなく実施される国有鉄道高埼線の電化と関連して、電圧を1200Vから1500Vに変更する必要にせまられていた事情に関連する。

(注7)「交通年鑑」27年版p334・335

(注8)「交通年鑑」25年版p293

3 使用鉄道別にみた鋼体化車両(第30表 会社別鋼体化改造車一覧)

A 銚子電気鉄道 top

関東最東端の私鉄である銚子電気鉄道が、鋼体化改造を実施したのは、昭和28年である。

老朽化車両の淘汰、保守費の軽減をめざす鋼体化工事が東武鉄道で試みられてから約5年の年月が、すでに経過していた。

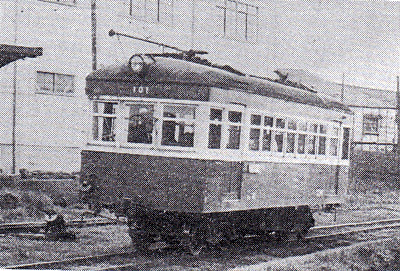

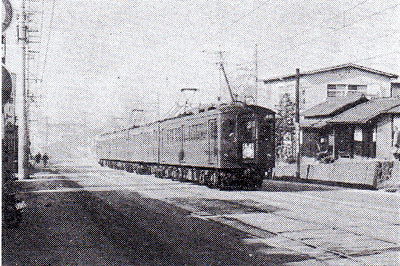

ところで、下野電気鉄道(注9)が762mm軌間当時に新製した唯1両の電車を、日本鉄道自動車で大改造のうえ購入したという面白い経歴を有するデハ101が、再度の改造を、またも日本鉄道自動車で実施したとき、銚子電気鉄道には、デハ101を含めて4両の木製客車(内2両が電動客車)が在籍した。

しかし、改造の対象となったのは、デハ101のみである。

鋼体化の対象外とされた3両のうち、2両(ハフ1・2)は、通勤通学時の増結用であり、かつ単車でもあって、改造費をかけるのも借しまれる存在であったが、デハ201はデハ301(国鉄払下車)とともに、主力車両として、常時使用されていたのである。

したがって、銚子電気鉄道における鋼体化は、桜木町事件以後であったにもかかわらず、目的は不燃化措置ではなかったことになる。

デハ201は、火災事故で車体を焼損した荷物電車(モニ7)を母体にして、京成電鉄が手持ちの電気部品・台車を寄せ集めて車体を新製した車両を、昭24に購入した車両であり、けっこう重宝に使用されていたため、車体改造の必要を認めなかったのである。

これに対して、デハ101は購入以来すでに10年余、戦時中の酷使によって老朽化が目立っていた。

デハ101の改造は、台枠・電気部品を流用して車体を新製するという至極平凡な方法で実施された。

だがデハ201・301 は15m級の車両であるのに対し、デハ101は僅か10.97mの車長をもつにすぎない。

よって、台枠を延長して車体の大形化を実施しても可笑しくないはずである。

にもかかわらず、改造が必要最小限に留まった理由の一つは、全線6.4kmにすぎない銚子電気鉄道では、営業線上には最大2両の電動車が稼動すれば充分であり、デハ101は予備軍的存在であったところにある。

いま一つの理由は、主電動機出力(37.3kW×2)が小さく、車体の大形化を実施すれば、台車・主電動機も代替品を手当しなければならないためであったと判断される。

鋼体化改造後も、デハ101はやはり予備車的存在であった。

しかし、改造によって自動扉も取付けられ、車体の老朽化に対する手当は立派に果されたのであるから、無駄な投資と評することはできないだろう。 |

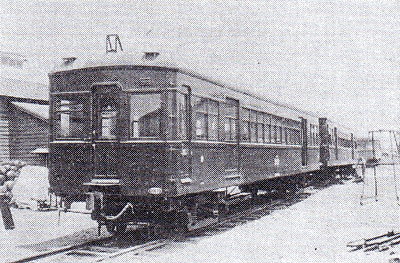

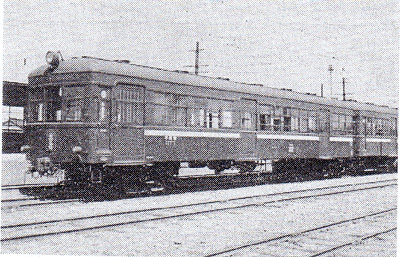

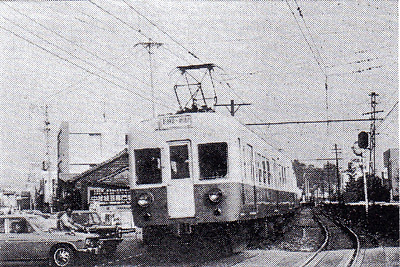

約10m長の小型車の銚子電気鉄道デハ101 仲之町 1964/4

|

(注9)下野電気鉄道は当初は下野軌道と称し、蒸気動力762mm軌間(大6/1/2開業)であった。

昭4/10/22と昭5/5/9の2回にわけて1,067mmに改軌した。(大11/3/19地方鉄道に変更、同時に電化)

B 上毛電気鉄道 top

上毛電気鉄道における鋼体化は、変則的なものであった。

また発端は国有鉄道からの木製電車譲受である。

第VⅢ章で述べたように、上毛電気鉄道は、車両増備の一手段として、国有鉄道からサハ25011・25053 を借入れて、昭24/2以来使用していた。

これら2両は当初はいずれも付随車であり、電動車に牽引されていたが、車体の老朽化が激しかったサハ25053は、使用を断念され、昭25/6に車体を解体した。

しかし、台車は帝国車両へ送られ、新製車体と組合せてクハ601として竣功(昭25/12)したのである。

帝国車両で新製した車体は、同社の在庫品が使用された。

不使用に終ったサハ25053の台枠は、後に上信電気鉄道へ譲渡され、同社のクハニ13(昭32/12三和車両)の新製に一役買ったから、1両の種車から2両の鋼体化改造車が生まれたことになる。

木製車のまま使用されたサハ25011は、昭25/3に制御車に改造、さらに車体強化のため、側板に鋼板を張りつけていた。

台枠切継ぎ方式の鋼体化改造を、西武所沢工場で実施しだのは昭34/5のことである(注10)。

ところでサハ25011・25053譲受認可は昭26に得ている。このことは借入車に対して、解体・鋼体化・制御車化などの工事を実施したことを意味し、今日の常識では到底理解できないが、会社側・国有鉄道側の双方とも、借受・貨渡は譲渡を前提とした措置と了解していたのであろう。

なお、上毛電気鉄道には、このほかクハ61(成田鉄道ホハニ2)が木製車として存在したが、これも昭33に鋼体化されている(注11)。

(注10)園田正雄「上毛電気鉄道」鉄道ピクトリアル145(1963年)(私鉄車両めく痩諮4分冊)p44・45

(注11)デハ161(西武鉄道モハ203)、デハ801(国鉄モハ1101、信濃鉄道引継)、クハ1061(西武鉄道クハ1256)も木製車で、いずれも後に鋼体化されたが、これらは昭30以降の譲受車。

C 上信電気鉄道 top

762mm軌間の蒸気鉄道として発足し、大正13年(1924)に1,067mm軌間に改軌し、電化を実施した上信電気鉄道は、電気部品にジーメンス(ドイツ)製品を使用するユニークな木製電車を統一的に使用してきた。

また、戦後に実施した車両増備も東武鉄道・国有鉄道から木製車を受入れてなされている(注12)。

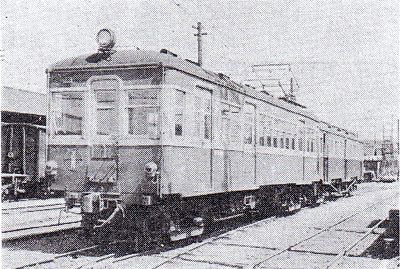

上信電気鉄道における鋼体化改造工事は、昭27以降に実施された。

最初の該当車両はデハ12(国有鉄道譲受)である。続いてデハ10(東武鉄道譲受車)が改造の対象となっている。

譲受車が最初に鋼体化されたのは、車両の規格が在来車と異なり、なにかと取扱いにくかったためと考えられる。

ただ偶然の結果ながら、国有鉄道譲受車と東武鉄道譲受車は、台車(Brill 27MCB)・主電動機(WH556J6、75kW)が同一仕様であった。

デハ10・12 の新製した車体は、さきに国有鉄道から購入した戦災車(モハ311、鶴見臨港鉄道引継)の台車・台枠に新車体を装架したデハ20(昭26/11三和車両)と同系である。

使用台枠の関係から妻面はフラット、またホーム高さが低いため客扱扉にはステップがつき、車体の裾が段付きになっているが、東武鉄道の鋼体化車両に準じた軽快な外観を有している。

ただ使用台枠の寸法によって、側面の窓扉配置はE2D8DE(デハ10)(注13)、E3D7D3E(デハ12)の2通りとなった(E:運転台扉、D:客扱扉、数字:窓の数)。

鋼体化改造車として3番目に出場したのは、在来車のサハ3を種車としたデハニ30(昭28/8三和車両)である。

この場合、木製車から引継がれたのは台枠だけであり、台車(Bri11 27 MCB)はスペア台車として保管され、以後の工事において、制御車用として活用されている。

かくして就役したデハニ30では、台車・主電動機は国有鉄道払下のDT10・MT4(85kW)が使用され、ジーメンス製の主電動機(50kW)は廃棄されることになった。

またその後、引続いて実施された電化以来の電動車(デハニ1・2、デハ3~5)の鋼体化においても台車・主電動機はDT10・MT4が使用されている。

4番目の出場車クハニ10はサハ4の改造であり、メ-カーはここで初めて大手としての東急車両が加わることになった。

以後、昭和30年代に入っても鋼体化改造は活発に進められ、昭35/4にデハ4がデハ22に改造(西武所沢車両工場)されて終了した。

なお、20年代の改造車は全て窓の開閉が2段上昇式であったが、30年代では1段上昇式も採用されている。 |

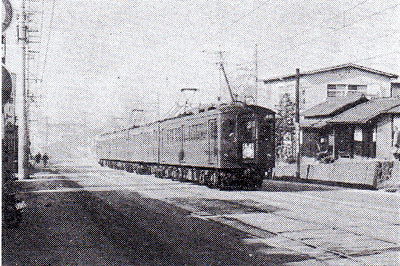

上信電気鉄道デハニ30 高崎 1957/6

デ:電源車、ハ:三等車、ニ:荷物車

|

合枠の切継ぎ延伸による車体の大型化が全く行なわれず、台枠寸法が大きな規制となって、全長が異なる車両が混在するのも、同鉄道鋼体化改造の特色である。

(注12)東武鉄道デハ4・3→上信電気鉄道デハ10・11(昭22/8譲受)、国有鉄道サハ19057

→上毛電気鉄道→上信電気鉄道クハ11(昭24/5譲受)

(注13)デハ11(東武鉄道デハ3)昭28.12改造もデハ10と同じ窓扉配置。

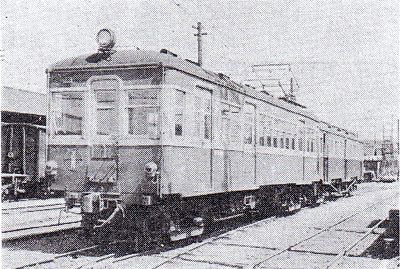

D 秩父鉄道 top

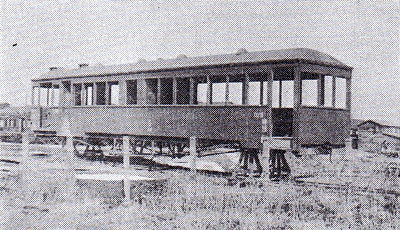

秩父鉄道における鋼鉢化改造は、上信電気鉄道のそれに比べると、非常に短い期間に終了した。

その原因の一には、国有鉄道高崎線の電化に伴う昇圧(DC1200V→1500V)という事情があったにしても、やはり偉業であった。

すでに述べたように、秩父鉄道の鋼製電車は当時は僅か3両にすぎず、保有する電動車15両のうちで13両が木製車である。

それらをなんとかやりくりして、車両の稼動数は確保しながら、鋼体化改造を実現するのであるから、その操作は大変であった。

秩父鉄道の鋼体化改造では、老朽化対策に加えて車体を大型化して乗客収容力の増大が計られている。

そのため、全長も15,267mmから17,700mmと延伸されている。

台枠は車両会社の手持品を活用するタライ回し方式で処理された。

制御車の場合には、その外観から合枠再用と判断できるが、電動車の場合には、車体は完全な新製と思われる。

加えて主電動機は三菱電機の新品(95kW)と交換し、台車も新品に振替えられたから、実際上は新製車として扱って差支えない。

なお、昇圧工事に際して、主電動機と並んで車両構造の要となる空気圧縮機については、戦時中から折をみて三菱DH25形に取替えてきたことが、昇圧に当たって非常に役立っている(注14)。

新製した車体は、さきに運輸省規格型A'形として、富山地方鉄道・長野電鉄に日本車両東京支店が納入した軽快優美な”日車支店型”の流れを組んだものである。

しかもデハ101~112、クハニ21~28、クハ61~65の25両が納入されたから、本家として富山・長野のお株を奪い、秩父鉄道が゛日車支店型の宝庫を形成することになった。

一方、車両会社に引取られた木製車のうち、4両(デハ14、デハ17~19)は、弘前電気鉄道が第2の職場となっている。

これらの事実からも秩父鉄道における鋼体化は、旧台枠と直接的なつながりを持たないことが立証できる。

(注14)田中隆三Γ秩父鉄道」鉄道ピクトリアル21(1953年)p31 |

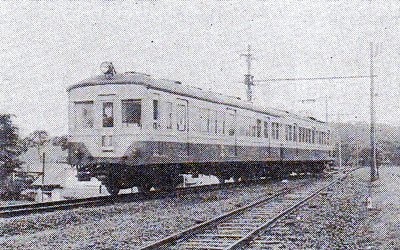

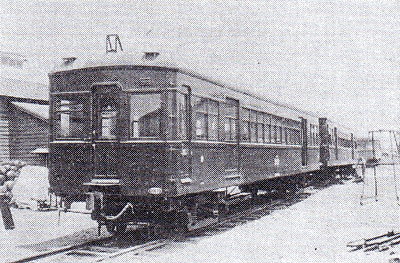

鋼体化工事に入場した秩父鉄道クハニ22 日本車両東京支店 1950/12

1つ上の写真から立派に完成した秩父鉄道クハニ22 熊谷 1951/4

|

E 東武鉄道 top

東武鉄道が鋼体化改造工事に着手したのは、昭和24年であり、国有鉄道の場合と同時期である。

当時、木製電車を大量に保有したのは、関東地区においては東武鉄道のみであり、さらに加えてその保守状況は、真に劣悪であった。

資材の不足もさることながら、関東平野の北部から北西部に広がる東武鉄道の沿線は、有数の農業地域であるため、買出電車の異名の下に、異状な混雑が日夜くり返されていたのである。

腰掛の上も立席と化し、車内には詰め込めるだけの人間と農産物が充満したうえ、最悪の状況下では屋根にも人が乗るという有様であった。

かかる状況の下に、車両の荒廃は加速度的に進み、加えて乗客のタバコの火が原因と伝えられる走行中の車両火災が発生するという極限状態にまで追い込まれていた。

この東武鉄道において、鋼体化改造を実施されたのは、蒸気運転時代の末期に製造された客車を改装した付随車である。

しかもこれらの付随車は、東武鉄道の長距離電車の一般的な形態であったMcTTc編成の一員として頻繁に使用されていた。

これらの付随車(木製サハ)の一部は、混雑対策として側面中央に客扱扉を新設していたものの、もともと車端に乗降口を有する方式のため、混雑に輪をかける存在だった。

東武鉄道が、鋼体化改造を木製サハを対象として実施したのは、当然の措置であった。客扱用の木製車としては、このほかに電化当初の電動車デハ1形(モハ1100形)も含まれていたが、鋼体化改造はついに実施されなかった。

デハ1形として他社に譲渡されたものもあり、また近い将来に淘汰する予定であったために、鋼体化の対象外とされたものと思われる。

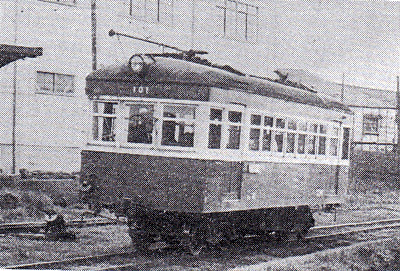

鋼体化改造開始に伴って、まず就役したのはサハ80形である。

腰掛はロングシートながら、一端に便所を設けた長距離用の設計で、側面の客板扉も2ヵ所であった。

車体各部の基本的な寸法は、モハ5300形に始まる運輸省規格型にならい、新しい東武スタイルのデザインが、ここに確定したのである。

サハ80形は、主に日光線や東上線の3両編成の中間車として使用された。

会社側が長距離電車の組成をMcTTc方式とする方針をなお貫いたことが、木製サハを鋼製サハに改造する結果となったのである。

サハ80形は20両が就役し、車番もついに99に達して、サハには1~99の番号を付するという東武鉄道方式では満杯となった。

特筆すべきは、サハ99がマルーンの車体にクリームの帯をつけて、東上線用季節特急フライングトージョウ号に組入れた(昭25)ことである。

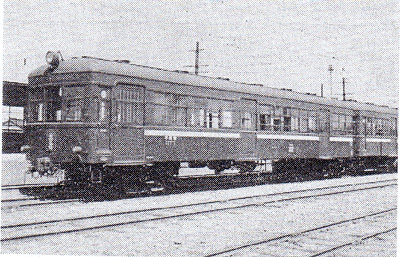

サハ80についで出現したのは、2扉セミクロスのクハ500形であった。

関東地区においては、小田急電鉄が戦後最初のセミクロス車を新製してはいたが、それは特別料金を徴収する特殊運用であったから、クハ500形の就役は嬉しいニュースであった。

サハ80形に比して、クハ500形では、各所に改良が加えられている。

長距離客に対するサービスとしてのクロスシートの採用に加えて、車幅を拡大して2,800mmに増したのも、その現れである。

2,800mmの車幅は、地方鉄道車両定規による最大幅(2,744mm)をこえるが、モハ63形の導入、払下戦災電車(クハ450形)の使用が露払いとなって実現することになった。

台車は、当初は木製サハから受け継いだTR11系であったが、昭26には全車(500~523)が電車用の新台車とはきかえている。とくにサハ500~519は、新設計のウイングバネ台車を装備した。

クハ500形の外観上での特色としては、運転台側にも貫通扉を設け、しかも運転台を左隅によせたことがあげられる。

それまで東武鉄道では、島式ホームにおけるタブレット交換の便宜から、運転台を右隅によせる方式がとられていた(注15)。 |

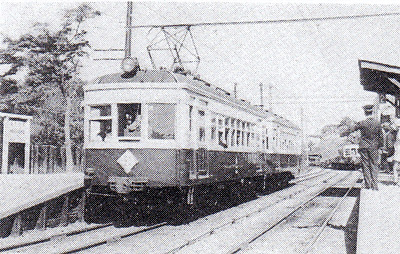

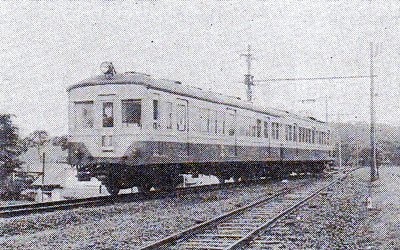

艤装中の東武鉄道クハ502 西新井工場 1950/6

ク:制御車、サ:付随車、モ:モータ車

|

クハ500形の就役は、国有鉄道が湘南電車を導入したのと同時期である。

新設のクロスシートの様式は、明かにその影響を受けていた。

好評のクハ500形は、併せて24両が就役し、さらにひとまわり大形のクハ550形に発展するのであるが、24両中の2両(522・523)は新製扱いである。

また4両(518~521)は、国有鉄道から木製車の払下を受けてこれを種車として使用した。

サハ80形、クハ500形は、いずれも国有鉄道の大型木製車(20000代)の標準台枠であるUF12形のうえに、新製車体を装架している。

しかし払下車のうち、ナハ22011は、関東大震災による焼失車の復旧車であるため、例外的にUF11形であった。

このほかサハ80形の種車の一部には雑型台枠をもつ車両(サハ50形、ザハ60形)が舎まれている。

したがって、東武鉄道の鋼体化改造の中にも、台枠のタライ回しや車両会社手特の台枠を転用する措置がとられていたと判断される。

東武鉄道の鋼体化改造は、昭和27年に完了した。かくして蒸気運転の妻沼線に電車から転用の木製客車が残ったことを除けば、営業用の電車は全て鋼製車によって占められるに至ったのである。

なお、サハ80形は、その構造が編成の分割併合の制約を与えるため、昭29以降全て制御車(クハ550形②)に改造されている。

(注15)右隅運転台は、当初からのものではない。

「電化のおもひで」(1927年)では、貫通扉をもつ車両の運転手席も、車幅の中央に設けられている。

F 西武鉄道 top

西武鉄道における鋼体化改造には、極めて複雑な要素がからみ合っている。

昭24に着手した多摩湖線用モハ101形の改造は、明かに老朽化対策であった。

これに対して、1500V線用として国有鉄道から譲受けた木製付随車(サハ25形)を改装したクハ1221形、クハ1271形、サハ2001形を、クハ1311形に鋼体化したのは、桜木町事件に伴う不燃化工事を老朽化対策とかね合せて実施したものである。

またこの措置と同時に、さしも豊富に存在した国有鉄道の焼失電車の鋼体補充も底をつき、西武鉄道流の廃物活用方式が転換をせまられたことに対して、原資を国有鉄道の木製電車に求める施策がなされている。

西武鉄道にとっては幸いにも、国有鉄道では木製客車には鋼体化の方針を貫いたものの、木製電車の場合には、荷物電車(モニ13形)以外は鋼体化を実施せず、淘汰する方針であった。

かくして、西武鉄道の車両関係者は、東京鉄道管理局管内は勿論、広島鉄道管理局からも木製車をかき集めたのである。

この時期における当事者の鑑識力は全く驚くべきものがあり、戦時買収による社型電車に編入されていた国鉄形電車のモハ315(鶴見臨港鉄道引継)(注16)まで獲得している。

国有鉄道から木製電車を大量に買い集め、これらを直接鋼体化したのは、安上りの車両増備法である。

さらにこの方式は拡大して、国有鉄道の鋼体化改造客車に範をとった台枠切継ぎによる車両の大型化を、昭29以降に採用している。

もともと、西武鉄道には、武蔵野鉄道・(旧)西武鉄道以来の木製電車も在籍していた。

しかしこれらは、初めは他社に譲渡する形で処分され、鋼体化改造工事の末期においては、台枠切継の種車としてその若干が使用されたことにして帳簿上では処理されている。

西武鉄道の鋼体化では、多摩湖線の600V用車両を除くと、その殆どが制御車(クハ1311形、クハ1401形①、クハ1411形)として就役した。

電動車は僅か6両(モハ327・328、モハ501~504)である。

このことは、種車が殆ど付随車であったことと関係する。

大量に増備された制御車に見合う電動車には、戦災復旧車としてのクハ1311形を電装して充当したが、その原資となった主電動機は国有鉄道払下のMT7形(100kW)である。

これらの主電動機は複雑なタライ回しによっで処理されているが、詳細は省く(注17)。

西武鉄道の鋼体化改造の一大特色をなす要素の一つに、新製車体に国鉄型設計を採用したことがあげられる。 |

西武鉄道クハ1321 多摩湖 1965/5

|

所沢車両工場が新製したクハ1311形の車体は、国有鉄道がかって木製制御車・木製付随車の鋼体化に当たって設計したクハ65形の後期改造と同系であった。

しかし、国鉄型の設計が全て踏襲されたのてはない。

運転室が片隅箱型であることや、国鉄型では運転台側の妻板右上に設けられていた運行番号表示用の小窓が、当初から存在しないなどの相違がある。

クハ1401形①の場合には、車長延伸に伴って、クハ55形の原型と見合う車体が用いられたが、この場合にも細部においては、国鉄型との相違があった。

クハ1411形になると、連結節が切妻式となり、運転台側の貫通扉も広幅に変るなど、多少の独自性が認められるようになった。

しかし大局的にみれば、なお国鉄型系列である。

モハ501形、サハ1551形は、西武鉄道が戦後初めて新製した編成車両であり、電動車の正面のデザインは、ようやく国鉄色から抜けだそうとする気構えをみせた車両である。

しかしサハの場合には、基本的な寸法は、国有鉄道のサハ57形を受けついでいる。

モハ501形、サハ1551形の中にも、名目的な匂いが強く感じられるが、正式には鋼体化として扱われている車両が含まれている事実に注意したい。

このように、西武鉄道が国鉄型設計によって、車両陣の中枢をかためたのは、一にも二にも、戦災復旧車の大量増備によって、機器も車体も国鉄型に統制されたことによっている。

さらに加えて、中堅車両となったモハ311形、クハ1311形の存在が、鋼体化車両のデザインを国鉄型設計に求める因をなしたと思われる。

国鉄型設計車で埋められる西武鉄道の鋼体化改造車の中にあって、異色の存在は多摩湖線用の600V車両である。

多摩湖線では、8両の小形電動車が鋼体化改造によって生まれ、そのうちの4両が後に制御車に改造されている。

また改造の開始時は昭24、最初にその対象となったのはモハ102であった。

モハ102は、京王電気軌道が併用軌道での使用を前提として製造した23形ボギー車を、多摩湖鉄道が譲受け、鉄道線用に改装して使用したものである。

しかし、戦中から戦後にかけての酷使によって、車体各部のゆるみが著しく、やむなく鋼板に鋼板を張付けて補強していた。だから鋼体化は老朽化対策であった(注18)。

モハ102と機を同じくして、鋼体化の対象となったのは、東京都交通局に経営を委託中の新宿軌道線に所属していた路面線用の木製車の212である(注19)。

しかしこの車両は、使用中のものではなく、戦災で車体を焼損して休車中であったから、見方を変えると戦災復旧車ということになる。 |

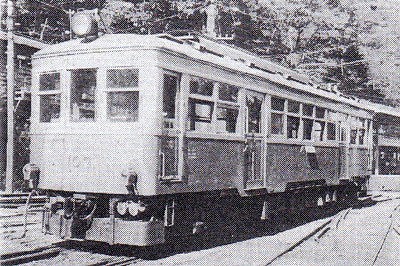

西武多摩湖線のモハ104 萩山 1955/10

|

ところで、国有鉄道から木製車を譲受けて改造を加え、安上りの車両増備法とした方式の亜流は、小型車王国であった多摩湖線においても実現した。

ただこの場合、種車となったのは、都交通局から返還された路面線用車両である。

しかし、実際には、最初の車両が鉄道線用木製車(モハ51)として就役し、後に鋼体化されただけで、他は最初から鋼体化車として出場している。

多摩湖線用の鋼体化車両は、種車と線路条件から小型ボギー車としての設計に留まったが、外観はコンパクトにまとめられ、小まわりのきく車両であった。

そのことと、また所有者たる西武鉄道の商売上手が手伝って、全てが他社で2度の勤めをつつがなく果している。

(注16)モハ1形払下でモハ311~318が在籍。

(注17)詳細は今城・酒井・加藤「西武鉄道」鉄道ピクトリアル233(1970年)P82・83参照

(注18)公式には昭26にモハ101~103が鋼体化された、しかし実際には、モハ102が昭24に改造された。

他の鋼体化車両は側面の窓扉配置がED8D1であったが、モハ102は当初はED2×4D1とたっていた。

(注19)新宿軌道線は東京都への経営委託時に東京都交通局の番号体系に合せて改善されている。

H 箱根登山鉄道 top

箱根登山鉄道がいち早く鋼体化を実施した原因は、同社が保有する地方鉄道線(1,435mm軌間)の中で、小田原-箱根湯本間が小田急電鉄所属車両の乗入れに伴って3線式(1,067mm軌間併用)に改められ、しかも電圧が1500Vに昇圧されると決まったことによる。

1500V昇圧は、架線電圧600Vであった箱根登山線車両の改造を必要とした。

当時、地方鉄道用として使用していた電動客車は14両であり、うち9両が木製車であった。

また木製車の中の6両(チキ1・2、チキテ3・4、チキ6・7)は直接制御車で、1500V ・600V共用の復電圧車両への改装は、不可能とされていた(注20)。

木製車両を鋼製車両に改造するとともに、制御器を復電圧式に変更する工事を、小田急電鉄所属車両の乗入れ開始当時に実施しだのは、9両の木製車のうちでは前記の6両だけであった。

残りは600V専用車として、強羅-箱根湯本間専用とされている。

これに対して5両の鋼製車は、全て復電圧式に改造されることになった。

モハ101~104・106・107 として就役した鋼体化車両では、木製車体は台枠もろとも廃棄されている。

新車体は、戦前に就役した鋼製車(チキ111・112、113~115)の設計を基本的には踏襲したものである。

原形は、登山線という特殊な線路条件に制約された中型ボギー車ながら、設計者の川崎車両がその持味を生かした軽快優美な作品であった。

モハ101~104・106・107 の車体は、東芝車両と汽車会社東京製作所に分割発注された。

電気機関車の専門メーカーと思われてきた東芝が、電車を製造したのは、ドッジラインによる国有鉄道車両の発注激減に伴う受注競争のあらわれであろう。

しかし、東芝装の電車は、箱根登山鉄道モハ101・102 のほかには、東濃鉄道モハ101・102を数えるだけで、真に珍しいことである。

モハ101~104・106・107 の特色の一つに、特殊な方式の半間接照明を、客室内で実施したことがあげられる。 |

箱根登山鉄道モハ103 箱根湯元 1950/1

|

それまで客室照明の常道は、白熱灯にグロ-ブを併用する方式であった。

これに対して、客室の天井を車長の方向に向って広幅な曇りガラス張りとし、電灯はガラスと屋根板との間に収めたのである。

一種のひかり天井を作りあげたといってよい。

しかしこの新工夫では照度が低く、実用的にみると成功とはいえなかった。

台車は、チキテ1形就役以来のBrill 27E2の再用である。

Brill社が箱根登山鉄道向に設計したと伝えられる電磁ブレーキ付のこの台車は、車体の鋼体化後もよくその勤めを果したが、現在では日本車両・東急車両製の新型台車と取りかえられている。

残る3両の木製車は、まず復電圧式に改造され、昭30~32に鋼体化の対象となったのである。

(注20)チキとは地方鉄道線用客車の意味、チキテは手小荷物室との合造車である。

軌道線の客車の称号はキキであった。

製造時は全てチキテ1形であり、1~7であったが、大15にチキテ5が事故で廃車され以後は欠番のままになっていた。

I 富士山麓電気鉄道 top

富士山麓電気鉄道における鋼体化改造には、いろいろな要素がいり混っている。

6両の鋼体化車両中で唯一の電動車であるモハ21は、車両増備の方便として、国有鉄道から譲受けた木製電動車が老朽化対策として日本車両東京支店に送られたものである。

モハ22は、大糸南線用として北松本電車区に配置されていた100kW電動機付木製電動車モハ10060の後身であり、地方鉄道に譲渡した最初の100kW電動機付車両として知られている(注21)。

大糸南線時代に両運転台式に改造していたことも手伝って、モハ21は私鉄用としては使いやすい車両のはずである。

しかし、在来車と制御方式を異にし、総括制御が不能という問題が介在して、入線後も付随車代用とされていた。

鋼体化はかかる状況を改善するための措置であり、制御器を同じくする譲受車両(モハ22)(注22)の出場が見込まれることとあいまって、実施された。

鋼体化後の車体のスタイルはレ昭27以降に実施された自社発洗車の更新改造にも採用され、車長(16,820mm)の割には重厚味のある設計となっている。

電動車の鋼体化は、モハ21→モハ602のみに留まったが、木製客車を鋼製制御車に改造する工事の対象車は5両を数え、木製客車として残ったのは1両だけであった(注23)。

このように木製客車が急速に淘汰されたのは、これらが制御回路を持たず、終点では電動車をつけかえて使用してきたことと深く関係する。

またかかる方式が、重大な欠点として浮び上ったのは、富士吉田一河口湖間の新緑が開業(昭25/8/24)し、しかも富士吉田がスイッチバック太停車場となったことによる。

ここにスイッチバックがある以上、電動車に牽引されて到着した木製客車は入換作業を行なわなければ仕業しえなかった。

しかもそれが途中駅における作業なのである。

両端に電動車を配した3両編成を組成しようにも、木製客車が制御回路を欠くために、総括制御し得ないという欠点もある。

こうした不便を解消し、かつ戦時中の酷使による車体の老朽化に対する措置となったのが、ハニ250~254を鋼製制御車とする鋼体化改造なのである。

富士山麓電気鉄道における、鋼体化改造の皮切りとなったクハニ350(クハニ801)は、昭25/9に小糸車両で竣功した。

種車のハニ250は国有鉄道から譲受けた雑形客車(ナユニ5502)の改装であり、鋼体化は台枠・台車を流用して実施された。

これに対して、クハニ351以降は改造工事の実施工場が同時期に国有鉄道の客車鋼体化工事を手がけており、また他私鉄の鋼体化工事も行なっていた関係から、台枠・台車をタライ回し的に使用した疑いが強い。

クハニ351・352 (クハニ802・803)の台車は明かに転用品である。

5両の改造制御車は、種車の関係もあって形態が不揃いであり、その後の変化も一様でない。

クハ804・805 (←ハニ253・254)が更新修繕の結果、クロスシート車に改造(クハ3661・3662)されたのは、観光客輸送への対応策であった。 |

富士山麓電気鉄道クハニ351 富士吉田 1952/1

吉川文夫

|

(注21)これより前にモハ63形の購入辞退に伴う代替車として、モハ50形2両が西武鉄道に入っているが、この措置は国有鉄道側が積極的な意図をもって行なったものではない。

(注22)青梅電気鉄道引継のクハ703を譲受けて電装し、TR22形台車を取付けた車両である。

(注23)ハニ255がそれ。国有鉄道から譲受けた直後であり、更新修繕も実施済であったため鋼体化の対象外とされたのであろう。

J 蒲原鉄道 top

鋼体化改造工事の中には、電気部品の部分的な流用を除くと、書類上の種車とは関係を持だない例がある。蒲原鉄道モハ31の場合がそれである。

さて、モハ31の書類上での前身はデ1、蒲田車両大12製の木製小型ボギー車であった。

主電動機はWH製48kWX 2、台車はBrm76E1を装備している。

これに対して改造車であるモハ31は、車体はデ1とはなんのつながりもなく、昭27/10に東京電機工業が村松車庫で出張工作のうえ完成させたものである。

車長15mあまりだが、2扉車でしかも客扱扉を車端近くに設けたため、実際よりも大型に感じられる。

妻の窓を2つにしたのは、湘南電車の影響であろうか。

台車はBaldwin 78-25A型で、これは名古屋鉄道の供出車デ101(モ455)から転用し、デ101がデ1のBrill 76E1を付けている。

主電動機もデ101譲りの(56kWX2)であるから、書類上の種車との関係は、制御器の転用をはじめとする僅かな部分に留まることになる。

K 長岡鉄道 top

長岡鉄道における鋼体化は、電化に伴う電車の手当てを新製車両で行なわず、譲受車をもってこれに当てた場合の変型である。

同鉄道の電化については、別項で詳しく述べたが、西長岡-寺泊間31.6kmに投入した電車は、僅か4両であった。

これらの中で鋼体化車両はモハ3001・3002 の 2両である。

モハ3001・3002 の種車は、京浜急行電鉄デハ111・112であった。

しかし手続上では改造を提言した東洋工機(日本鉄道自動車)の新製車とされている。

確かに、モハ3001・3002 の車体からは、種車の面影は何もうかがえない。

だが台車は京浜急行での育ちを伝えるTayler製、主電動機も転用の55PSX4である。

蒲原鉄道の鋼体化か名目的な匂いが強かったのに比べると、長岡鉄道における鋼体化は、もう一方の極にあるといえるだろう。

鋼体化改造の名の下に、一律には処理しえない好例といえるのではなかろうか。

L 長野電鉄 top

大手私鉄における鋼体化改造の場合には、確固とした車両政策の中にそれが位置づけられる例は珍しくない。

すでに述べた東武鉄道の場合がそれである。

これに対して、中小私鉄の場合には、とかく場当たり的な行動となりやすい。

そのような状況下にあって、長野電鉄が実施した施策は見事なものであった。

長野電鉄における戦後の車両増備は、昭和23年度に運輸省から新製割当をうけ、4両のA形車両(モハ1001~1004)を就役させたことによって始まった。

またこのときに採用された車体設計が、優美なスタイルを誇る日車支店型である。

日車支店型による車両新製は、モハ1001~1006(100PSX4、 HL形制御)、モハ1501・1502 (100PS×4HL-D形制御)の就役によって完成し、主力を形成しつつあった。かかる状況の下に投入された鋼体化車両は、河東鉄道の電化に伴って客車を電装した木製電動車を、制御車に改造して使用してきた車両の後身である(注24)。

これらの木製制御車は、すでに更新修繕を終っており、桜木町事件に伴う不燃化対策がなかったならば、まだまだ使用に耐える状態にあった。

クハ51~54、クハニ61・62 として使用されていたこれらの木製車は、昭28に日本車両東京支店で鋼体化されている。

車体はモハ1000形の流れを組む日車支店型であるが、車両運用の都合もあって、種車の車種に変更が加えられ、クハ51・52 は制御客車であるクハ1551・1552に改造したが、クハ53・54 は手小荷物室合造形のクハニ1063・1064となっている。クハニ61・62 は、クハニ1061・1062に改造されることになった。

これら6両は制御車ではあるが、いずれも両運転形であり、クハ1551形の場合には、上り偏にHL、下り偏にHL-Dという異なった制御器を取付け、モハ1000形、モハ1500形(電気制動車)のどちらにも連結可能という巧妙な方策をたてている。 |

長野電鉄の木製電車クハ52 権堂 1951/4

|

クハニ1061形の場合には、種車が制御車であるため、一旦はクハニとして就役したが、1063・1064 の2両は、翌年(昭29)モハ1001・1003の台車・主電動機などを転用して電装された。この2両は、河東鉄道の木製客車が前身であるが、昭3に電車に改装したときに、手小荷物室付のデハニとされていた。

それを乗客収容力の増加策として昭18にクハに改め、併せて更新修繕を施行していたから、ここで原点にかえったことになる。

これらの鋼体化車は、就役時にはいずれも非貫通型全幅運転台を備えていた。

しかし、連結運転が常態となり、加えて不燃化対策に伴う貫通路整備の必要から、後に貫通路と幌の取付け工事が実施された(注25)。

(注24)長野電鉄の路線のうち屋代一木島間50,4kmは蒸気動力で開業した。

電化は大15/1/29に実施、長野電鉄となったのは長野電気鉄道の合併(大15/9/30)以降である。

(注25)貫通路は全ての運転台に取付けられたのではない。

モハニ1061・1062は両妻面、クハニ1061、1062は下り側のみ、クハ1551・1552は両妻面に装備。

M 富山地方鉄道 top

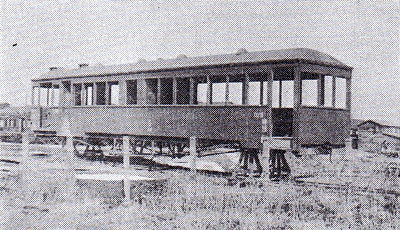

富山地方鉄道における鋼体化は、偶発的に生まれたものといえる。

該当車のモニ6571~6573は、その前身が富山電気鉄道において、モハ301・302、モニ311と称した木製車であった。

富山電気鉄道を母体としつつ、富山県内の中小私鉄を統合して成立した富山地方鉄道においては、木製車がなお各線に存在したにもかかわらず、前記の3両に限って、鋼体化改造工事を施行したのは、いかなる理由があったのであろうか。

理由の一半は、モハ301・302、モニ311の配属線区が、富山電気鉄道直系の地鉄本線であり、かつ車長が15mをこえ、地鉄本線の鋼製車に比して遜色ないと判断されたからであろう。

これに対して、立山線や黒部線に配属中の木製車は小型であり、そのままの形での鋼体化はためらわれる存在であった。

モニ6571~6573の鋼体化は、地元企業である日本海ドックによって、昭24に実施された。敗戦による造船量の減少が、造船会社をして場ちがいな感もある鉄道車両部門への進出させたそのひとコマであろうか(注26)。

またそのために工事の不慣れも加わって、出来栄えは義理にもほめられぬ状況であった。

台車・電気部品を再用し、木製車当時の台枠に取付けられた車体は、鋲接構造を多用する手法で作られていた。

溶接工作が一般化しているなかにあって、何故に鋲接を使用したのであろうか。理解に苦しむところである。

新製された車体は、両運転台・非貫通式、乗務員室を客室・荷物室から分離し、専用具も設けられた(窓配置C3-ED5D3B1E)。(C3:前面窓3つ、B:荷物室扉)荷物室扉は両開式である。

しかし、室内では客室と荷物室との間には固定した仕切はなく、かつ荷物室部分にも、はねあげ式の腰掛、折りたたみ可能の網棚が設けられ、客室への転用が可能な形式をとっている。 |

富山地鉄モニ6571 稲荷町 1965/8

|

なお余談ではあるが,木製車としてのモハ301・302、モニ301は富山電気鉄道が昭10に、高島順作から譲受けた車両である。

製造当初は光明電気鉄道に属し、新中泉(現、磐田)と二俣町間を走行した。

しかし、営業不振が原因の債務不履行によって競売の対象となり、高鳥順作による落札後、地方鉄道営業廃止を実施し、73両の電動客車が富山電気鉄道に引きとられたのである(注27)。

(注26)造船業と車両製造業が全く体質の異なる企業という意味ではない。

川崎車両(現、川崎重工業)は川崎造船所から分離して発足した。

日立製作所笠戸工場は造船所の転換措置として生まれている。

しかし戦時体制下においては、車両部門を兼営した藤永田造船所・大阪鉄工所(現日立造船)も艦船製造に専念し、造船と車両製造は別個の体系を樹立してきたのである。

(注27)線路や施設のうち二俣町よりの道床の一部とトンネルは、国有鉄道二保線の開業時に転用されている。

N 静岡鉄道 top

静岡鉄道における鋼体化改造は、その着手時期という点では、他社に比してかなり遅れをとっている。

また、最初の工事施工率であるモハ3は小型ボギー車で、工事そのものも車体骨組は木製車のままで、鋼板・妻板などを鋼板化する簡易なものであった。

次の作品であるモハ1の場合には、台車・電気部品を再用し、木製車の台枠上に鋼製車体を取付けてはいるものの、種車は小型低性能のために東京横浜電鉄大井町線(現、田園都市線)・神中鉄道・相模鉄道を順次に追われ、いわゆる供出車として静岡鉄道に流れついた車両なのである。

かかる状況であったから、静岡鉄道における鋼体化改造は、老朽化対策としては一応の意味は持つものの、工事施工後も長期にわたって主力車両として活躍しうるものではあり得なかった。

しかし、工事が自社工場で実施されたことは、車両製造技術習得の踏石として作用することとなり、以来今日まで、静岡鉄道においては、車体新製工事に関する限り、外注とは縁を切っている。

それ故、間接効果という観点でいえば、鋼体化の実施は、真に意義深い出来事になるのである。 |

静岡鉄道モハ101 新静岡付近 1969/12

|

O 水間鉄道 top

結果的にみるならば、水間鉄道モハ1は、木製車の台車・電気部品・台枠を再用した車両であり、鋼体化改造の藩中に属することになる。

しかし、その実態は現に使用中の車両が老朽化したために、工事を実施したのではない。

南海鉄道の支線的な存在として開業(大14/12/24)した水間鉄道は、開業に備えて2両の電動客車(22・23)を南海鉄道から譲受け、1・2号車として使用した。

後のモハエ・2である。しかし、昭21/5/19、モハ2は車庫の火災によって焼損した。

さらにモハ1の老朽化もはなはだしかっため、昭24/4に焼損車モハ2の台枠を転用し、広瀬車両で半鋼製車体を取付けて、モハ1の台車・電気部品と組合せ、新モハ1として出場させたのである。

新車体はC3-ED5D5DEの窓扉配置をとることになった。

なお、木製車体の焼失原因が戦火によるものであれば、それは戦災復旧車として扱われるはずである。

また、地方鉄道に払下げられた国有鉄道の鋼体焼失車両のなかには、焼失原因が事故と断定できる事例も多く含まれていた。

火災事故の復旧車の分類は真に微妙である。

水間鉄道の場合には、このほかにモハ5が、昭23/6/30にやはり車庫火災で焼失し、広瀬車両で半鋼製車体を新製のうえ、モハ55となっていたが、小型低性能のため、昭27に尾道鉄道デハニ101と交換されている。

デハニ101は水間鉄道ではモハ55を襲名した。

製造当初は宇部電気鉄道デハニ201であった。宇部鉄道に合併、国有鉄道に買収後も宇部西線に所属し、宇部線・小野田線直通に伴う1500V昇圧で用途を失い、払下車両として尾道鉄道に入線していたといういわくがある。

P 近畿日本鉄道 top

鋼体化改造に着手した時点においては、近畿日本鉄道のそれが最も早かった。

すでに述べたように、関東地区において最初に鋼体化車両を就役させたのは東武鉄道であるが、最初の鋼体化車両であるサハ80形の場合でも、それが電装工事のために西新井工場に入場したのは、24年の後期だったのである。

これに対して、近畿日本鉄道における鋼体化車両の最初のグループであるモ600形634~639は、昭24/4には全て就役し、西大寺区に属して活躍を始めることになった。

634~639は、その出場時には、モ600形乙と呼称されている。

理由は、この車両は木製車モ97~102の鋼体化改造として手続きされており、主電動機が流用されたこと、さらに加えてその出力が93.3kWであるため、生駒トンネルを含む急こう配区間では、制御車を含んだ3両編成として使用することができず、McMcMc編成を形作っていたからである(注28)。

鋼体化車両とはいっても、モ634~639の場合には、木製車の台枠は使用されなかった。

台車の一部は転用され、ク550形550~553に取付けられている。モ634~639は、扶桑金属の鋳鋼製台車KS33Lを使用した(注29)。

ク550~553は、手続上では新製扱いである。

しかし実質は、新製の車体に木製本から転用のBaldwin形台車を使用する変則的な鋼体化車両であった。

モ634~639の場合には、手続上では鋼体化車両であるにもかかわらず、車体と台車はともに新製なのである。

ところでク550形は、制御車として製造されながら、現車にはパンタグラフ取付合があり、車体の床板には主電動機の点検穴が取付けられていた。

しかしこの措置は、将来電動車に改造するためのものではなく、製造工程における煩雑さをさけるためであり、制御車の車体も電動車仕様で製造したのである。

昭24から25にかけて、鋼体化名儀によって、モ600形には、629~646まであわせて18両の電動車が加わった。 また台車転用によって、9両の制御車が生まれている。

しかし、電動車の場合には、当初は木製車の主電動機を再用した車両でも、性能改善の見地から間もなく110kW に換装され、鋼体化改造は全く名目だけのものとなってしまった。

制御車の場合には、木製車当時のBaldwin形台車が長らく使用されている。

電動車の場合にも、制御車の場合にも、就役時には両運転台型であった。

しかし、編成の固定化に加えて、中間車扱いで使用された制御車の場合には、時勢は運転台の撤去へと進み、ク550形はサ550形に転じている。

電動車でも、片運転台型となった例は珍しくない。なお車体の外観上の分類では、モ646、ク555~559はいわゆる張り上げ屋根で、布張り屋根・雨ドイ付の在来型と著しい対称をなしていた。

ところで、昭24・25 に合せて27両を出場させ、モ51形、モ61形、モ150形などの木製車を追放して以来、近畿日本鉄道の鋼体化改造は、しばらく中休みの状態にあった。

このことは、新製に対する監督官庁の規制がゆるやかになり、鋼体化名儀によらずして車両増備が実現しえたことと、関西私鉄における車両整備が相対的に良好で、関東私鉄の場合のように、考朽化対策として、早急に鋼体化改造に乗りだす必要を認めさせなかったからであろう。

しかし、やがて起こった桜木町事故は、車両不燃化措置を必要とさせるに至ったのである。

かかる事態のなかで、近畿日本鉄道当局は経費節減を念頭におきつつ、簡易鋼体化工事を実施することになった。

昭29~31にかけて、モ61形木製車を種車にして実施した簡易鋼体化工事(モ461~482)では、電気部品を流用したのは勿論のこと、台枠と床下艤装にも何も手を加えず、窓枠と扉も木製車のものをそのまま使用している。

そのため、モ460形として就役した鋼体化車両は、車高は低く、窓も小形の下降式であった。改造の初期には灯具も木製車のものが使用されている。

車体の外観では、いずれも片運転台型ながら、モ461~465、476~482は両妻面とも貫通式である。

モ466~475は、貫通辞は連結面にのみ取付けられ、運転台の妻は2枚窓となったため、同一形式ながらかなり感じのちがった車両となっている。

さて、モ460形の制御車はサ300形301~305である。

モ460形と同じ手法で、モ61形を簡易鋼体化した車両であり、貫通式を採用している。

モ460形、サ300形はもともと長期にわたって使用する車両ではなかったから、改造工事も最少必要限度に実施されただけであった。 |

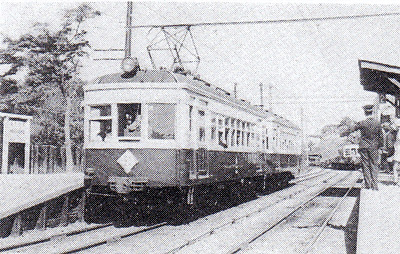

近畿日本鉄道モ461 奈良市油阪付近 1964/12

|

それでも改造後、約15年にわたって使用され、昭4/9/21に、小型車両の運転区間の電圧が1500Vに昇圧されるのを機会に廃車処分となった。

(注28)浦原利穂「近畿日本及び奈良電の新造車について」機関車No3(1949年)p9~13

(注29)当初は550~553であった車両は日本車両製である。

これらは後に車番を1からおこす方式が採用されたため改番されている。

550~553→551~554が公式の車号変更であるが疑点もある。

Q 京阪神急行電鉄 top

昭和20年代における阪急支緑区は、小型木製車王国であった。

それだけではなく、線緑区である宝塚線でも、丸型の妻板に5枚窓を配した木製車――51形の長大編成(?)が幅をきかせていた。

京阪神急行電鉄がいささか遅きに失したきらいはあるにしても、昭28に至って鋼体化改造に乗り出しだのは、車両不燃化のすう勢に抗しきれなくなったからである。

昭28における鋼体化工事は、試作的な要素をもつ4両編成(McMMTc)の就役によって始まった。

また鋼体化とはいうものの、主電動機・台車は、種車の51系に使用のものを小型全鋼製車の500形に取付け、500形から発生した台車・主電動機が、名義上では鋼体化車両である610系車両に装備されている.

610系の車体は、ナニワ工機による新製であった。

また改造後の使用線区である宝塚線が、昭27に車両限界を拡幅し、大型車両の入線を可能にしていたことも手伝って、2,700mmの車幅をとることができた。

しかし、流用する主電動機の出力(82kW)と心皿荷重の関係から、全長は小型車なみの15,080mmにとどまっている。

試作的な意味も含めて、京阪神急行電鉄では最初の中間電動車である630にWNドライブ方式、620(後に631に改善)は直角カルダン方式を採用することになった。

制御電動車である610は釣掛式を採用している。Mc(610)、Tc(660)の運転台は、就役時には3枚窓非貫通式であった。

しかし運用上の都合から、後に貫通式に改めている。

大局的にみると、試作は成功であった。そのため、翌29年には大量改造が行なわれ、610~622(Mc)、630~639(M)、660~672(Tc)が出場し、610系を構成することになった。

連結側の貫通路は全て広幅、615・632・665以降の車両ではアルミ窓枠が使用されている。

また全車が当初から蛍光灯照明であった。

R 淡路交通 top

淡路交通における鋼体化改造は、老朽化対策である。

終戦直後における物資欠乏期に、中古品をかき集めて電化を実施したこの鉄道では、車両の保守能率を高めるうえからも、鋼体化が必要であった。

淡路交通で最初に使用された電車は、南海電気鉄道から譲受けたモハ1001~1005であり、1001~1003の場合には、明42製の老朽車なのである。

車体のゆるみがとくに激しいモハ1001~1003のうちで、モハ1001は昭28に電装を解除してクハ101に改造されている。モハ1002の場合には、翌29年に鋼体化されることになった。

台車・台枠・電気部品を流用して改造したモハ1002の車体は、妻板にゆるやかな丸味をつけ、2枚窓にしたうえで、側面をE2D2Eの窓扉配置とした下降窓型の半鋼製である。

一見、日本車両製の気動車をほうふつとさせる形態に改造されたのは、苦心の末に就役させたガソリン動車改装の床下電動機付車両モハ2006~2009のイメージが、設計者の頭から離れがたかったためだろう。

いま1両の鋼体化車両であるモニ500は、国有鉄道から譲受けたモヤ4003を近代化したものである。

車体中央部に全長のおよそ1/3に達する無蓋部分をもっていたモヤ4003は、昭24に淡路交通に入線以来、自動連結器を螺旋連結器に交換し、貨車を牽引して、機関車代用として使用されていた。

モニ500に対して、昭29に実施した鋼体化工事は、無蓋部分を大幅に延長し、積載荷重を増加することを目的としていた。

運転台部分として最小限のスペースをとる以外は、床面を全て無蓋部としたこの工事によって、電動貨車としての能力は、大幅に向上したのである。

S 広島電鉄 top

広島電鉄における鋼体化改造は、輸送力増強の目的で購入した木製車の老朽化対策であった。

改造の対象となったのは、地方鉄道法による宮島所属の1050形である。

市内線・宮島線に大別される広島電鉄の鉄軌道のうち、市内線は、原子爆弾によって壊滅的な被害を蒙っていたが、宮島線の場合には、さしたる被害を受けなかった。

しかし、市街の主要部が焼失して人口が郊外に拡散したことに加えて、車両稼動率が低下していたため、車両増備は焦眉の急を要する措置であった。

昭22に京阪神急行電鉄から譲受けた4両の木製車は、15m級の木製3扉車で、京阪線に所属する229・230・109・110 が、1051~1054と改善のうえ就役した。

一般に、15m級の車両は、大私鉄の場合には小型にすぎる存在でしかない。

しかし保有車両の大半が、12mにたらぬ木製車であった宮島線の場合には、1050形の価値は非常に重要であった。

昭28、1050形1051~1054は、ナニワ工機で全鋼製の車体を新製し、これに木製車の台車・電気部品を取付けて、面目を一新した。全長が1mほど長くなり、収容力を増したほか、側面の窓扉配置を非対称形の2扇形(ED6D1・4)に改めている。

改造前は対称形の3扉車であったものをかく変更したのは、停留所における車掌の客扱の便宜を考えてのことである。

非対称窓扉配置は、戦前大阪市電気局の路面電車線で試みられ、混雑時の客扱いにかなりの効果をあげていたが、戦後、集電装置でポールからビューゲルやパンタグラフに切り換えられると、急速に普及することになった。

地方鉄道線とはいえ、営業の実態は路面電車線とさして変らない宮島線の場合には、非対称窓扉配置は、便利な存在だったのである。

妻窓は流行の2枚型、屋根上に通風器をもたず、妻の窓上に通風孔を配したため、妻のマスクは独特のものになった。運転台は片隅ボックス形である。停留所におけるホームの位置を一定にしておけば、片隅ボックス形でも、運転士による客扱いに支障をきたすことはない。

宮島線には、1050形の鋼鉢化改造実施時に、なお1000・1010・1020 形などの小型木製車がいたが、これらは鋼体化の対象とはならなかった。

小型車の改造に投資するよりは、能力の高い車両を改造して耐用年数を延長したほうが得策であると、当事者が判断したことが、1050形の鋼体化改造の理由であったのであろう。

T 高松琴平電鉄 top

高松琴平電鉄における鋼体化改造は、戦後の応急策として、購入した老朽木製車の補修工事の一環として実施されている。

木製車が老朽化した場合、その延命対策として鋼体化改造を実施するのは、確かに有効な対策である。

戦前から戦中にかけて国有鉄道は、100kW主電動機付の電動車と同系の制御車・付随車に対して、大規模な鋼体化の改造を行ない、大きな成果をあげていた。

しかし、相当の資金と時日を要するかかる工事は、稼動車両の少ない場合や予備車を多く持てない場合をも含めて、中小私鉄ではなかなか行なえない施策なのである。

鋼体化改造にかわる補強工作としては、客室内に鉄骨の補強材を入れたり、妻板や鋼板に鋼板を張りつけるという手法が用いられる。いわゆる”ニセスチール化”である。

京浜急行電鉄から購入した老朽木製車を多く保有した高松琴平電鉄の場合には、これらの車両が前所有者において、すでに酷使による車体ゆるみによって休車状態にあっただけに、できる限り速かに補強工作を実施する必要があった。

昭23/6に入線した7両の木製車のうちで、61~64の車号を付された600V用電動車は、昭29までになんらかの形で補強工作を受けているが、62号の場合には、昭28/10に自社工場(今橋工場)で車体を新製したため、面目を一新することになった。

新製車体は妻が2枚窓非貫通、片隅ボックス形、側面の窓扉配置はE2D6D2E、上部窓の隅にカーブを付ける軽快な形態にまとめあげた工作力は誉められてよい。

残る3両は、制御車として使用した71・72 (600V用)1510(1500V用)である。

これらは、71と後に600V用に改造された1510(73)が簡易鋼体化改造の対象となり、72は昭35に台枠のみを利用する形式をとって、65に改造されている。

この鋼体化改造の担当者も今橋工場であった。

top

****************************************

|