|

****************************************

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ ⅩⅣ

INDEX

Ⅵ 戦災復旧電車の登場――車両不足緩和の応急薬――

(私鉄高速電車発達史 中川浩一 鉄道ピクトリアル1965/1~1972/8連載)

1 鉄道の戦災は平均的には軽かったが

2 戦災復旧電車の概要

A 在来車の鋼体・台車・電気部品の再用車両

B 被災国鉄電車を復旧した車両

C 在来車の台枠・台車・電気部品を再用した車両

3 使用鉄道別にみた戦災復旧車

****************************************

1 鉄道の戦災は平均的には軽かったが top

敗戦直後の鉄道界でおこった極端な混乱が、主に合衆国空軍によって加えられた戦災の影響を、直接或いは間接に受けた結果であることはいうまでもない。

中でも、青函鉄道連絡航路の場合には、所属船舶の殆どが撃沈され、一時は全く機能を停止したほどであった。

しかし、それても総合的にみるならば、合衆国戦略爆撃調査団は、その報告書”戦略爆撃が日本経済に及ぼした効果”において、爆撃の目標を鉄道に集中すべきであった(注1)と述べていることからも判るように、鉄道は主要な攻撃目標とはされていなかった。

もっとも、ここで”鉄道”と述べているのは、全国的な線路網をもつ国有鉄道である。

だが当時、自動車は道路の不備に加えて燃料欠乏で問題とならず、船舶は潜水艦による攻撃と機雷による航路封鎖で麻痺同然であった。

それゆえ、ここで鉄道を徹底的に破壊すれば、国内の輸送は全べてストップし、日本は戦争遂行能力を失うはずだったのである。

ところで、国有鉄道の場合には、車両面についてみると、爆弾・焼夷弾・銃撃・艦砲射撃によって、蒸気機関車852両(全両数の14.8%-以下同じ)、電気機関車39両(13.4%)、電車563両(25.1%)、客車2,228両(19.1%)、貨車9,557(7.5%)に及ぶ被害が生じている。

だから、本気で鉄道を破壊されたなら、その際にどのような事態が生じたかは容易に想像できるだろう。

では、爆撃の主要目標はどこに置かれていたのであろうか。前記の報告書によると、それは多数の庶民の住む都市住宅であった。

燃夷弾で木造住宅を主とする都市を焼払うことによって、住民の生活の場を奪い、戦意を低下させ、生産を間接に麻痺させることが計られていたのである。

こうして、鉄道が主要な攻撃目標とならなかったために、同じ敗戦国であっても、日本の鉄道はドイツに比べると、戦災に伴う損失ははるかに軽微であった。

だが、ここで注意しなければならないのは、全体についていえることが、部分について当てはまるとは限らないということである。

また、主要な攻撃目標が、都市住宅であったという事実にも着目していただきたい。

ここでいま一度、国有鉄道の蒙った被害について調べてみよう。その中で、最大の被害率を示しかのは電車である理由は、現在と違って電車の機能が大都市とその周辺地区における旅客輸送を主に担当し、大都市の爆撃の巻き添えを喰ったからである。

国有鉄道が大都市地域において手痛い被害を蒙ったという事情は、地方鉄道・軌道においても、殆どそのままの形で当てはまっている。

では地方鉄道・軌道は、どの程度の被害を蒙っているのだろうか。

統計によると、地方鉄道・軌道が、戦時災害の対象として、計上している車両は、2,678両(大破全焼1,885両中小破半焼793両)(注2)であった。

これを国有鉄道の13,239両に比較すると、その数はおよそ1/5である。

しかし、国有鉄道の被害車両の中では、貨車が8割近くであったのに対し、地方鉄道・軌道では、貨車は477両(2割弱)にすぎず、残りの殆どが電車によってしめられている。

そのうえ、大都市地域を中核とする東京・大阪両鉄道局管内で、それぞれ701両、865両の電車が被災している。

このような事情にてらして考えると、国有鉄道の場合とはちがって、大都市を中心にした線路網を持つ大手私鉄は、戦災によって手酷い打撃を蒙ったことが判るだろう。

とくに、夜間爆撃で車庫や車両工場が焼失した場合には、事態は深刻であった。

中でも東京急行電鉄井の頭線の場合には、在籍した31両の中で、小破した車を含めても7両が残っただけであり、他は焼けただれた鋼体を空しくさらす破目に追いこまれていた。

関西私鉄では、近畿日本鉄道難波営業局(現在は南海電気鉄道)と山陽電気鉄道の所属車両が大きな被害を受けたのである。

その反面、札幌鉄道局管内の地方鉄道の車両は被害を全くうけず、仙台・新潟両鉄道局でもそれぞれ3両、5両にとどまっていた。

(注1)伊東光晴「当てはずれの収奪戦-戦争経済の崩壊」朝日ジャーナル1965/12/19による。

(注2)この数字は全てが高速電車ではなく、路面電車を含んでいることに注意。数値は「交通年鑑」昭和22年版によった。

国有鉄道関係は「日本陸運10年史」第1巻を参考にしている。

****************************************

2 戦災復旧電車の概要 top

A 在来車の鋼体・台車・電気部品の再用車両

筆者の知る限りでは、戦災によって催かに鋼体と台車を残すだけという徹底的な破壊を蒙りながら、曲りなりにも木工を施し、艤装を実施して営業用車両として再就役した最初の私鉄高速電車は、東京急行電鉄井の頭線のクハ1551であった。

しかし、昭和21年3月に、かろうじて生き残ったデハ1400系(旧帝都電鉄所属車)とMcTc編成を組んでそれが登場したとき、国有鉄道のモハ63によって粗製電車に対しては不感症になっていたはずであるにもかかわらず、思わず目をおおいたくなる程、復旧工事は酷い出来栄えだった。

焼失をまぬがれた電動車と比較すると、最初に目につくのは、しわのよった側板であった。もっとも同じ復旧工事でも、施工法は時日の経過につれて次第に板につき、鋼板のゆがみもかなり除去され、凹凸のひどかった側板にも叩き直しによる補修の効果があらわれてきた。

だが、できるだけ早く稼動車両数を増すことを目標にし、必要最小限の工事しか施されなかったクハ1551の場合には、技能の低下も加わって、見てくれの良さなどに意を用いる余地はなかったのである。

ところで室内艤装の劣悪振りも外観に優るものではなかった。

不良な木質に加えて、鉋(かんな)も十分かけていないとしか考えられぬ木材が使用されたのはまあまあとしも、天井の内張りは思い切りよく省略されて、鋼体を構成する鋼板張りの屋根板が露出し、裸電球がつき、室内灯用の配線が露出していたのは、なんともわびしい情景であった。

だが敗戦の象徴ともいうべき復旧車としての生命は、クハ1551の場合には僅か数ヵ月保たれただけであった。

とくにクハ1551の前途に待ちかまえていた運命は、吉祥寺駅に進入の際に亘り線で異線進入をおこし、架道橋のプレートガーダー部分に激突して台枠が折損し、復日不能と判定されて廃車(8月2日付)という苛酷なものだったのである。

しかも台枠に大きな傷口を残し、くの字形に曲ったクハ1551の鋼体は、その後もかなり長期間にわたって同線の永福町車庫のー隅に放置されていた。

またそれ故に、焼失鋼体を利用する復旧車の強度が、第三者には不安の念を抱かせる証拠にもなっていた。

しかし、続いて出場したクハ1553・4 の場合にも、さらに焼失鋼体に焼失電動機を配してともに復旧させたデハ1401・2 の場合でもこの事件以後には戦災復旧車なるが故のいまわしい事故はおこらなかった。 |

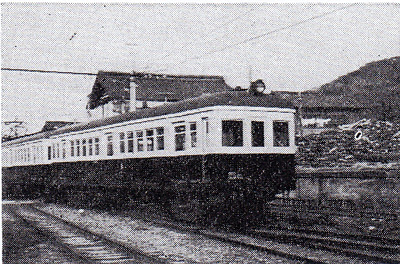

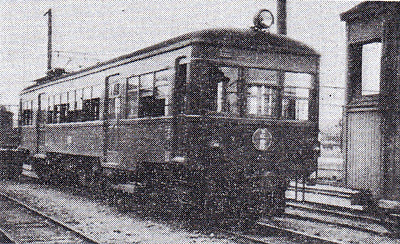

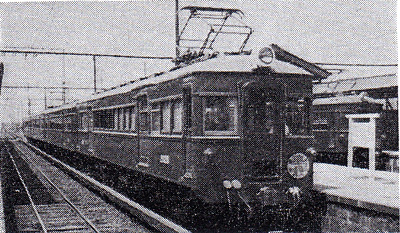

京王帝都電鉄の復旧車デハ1402 永福町 1950年頃

|

さて、戦災による自社の焼失車両の鋼体・台車を手直して再就役させる方法は、車両の焼失を補充する手段としてはどこでも考えつく方式であった。

またその元祖でもある東京急行電鉄では、井の頭線を皮切りにして、京王線、東横ブロック、京浜ブロックにも戦災復旧車は続々と登場したのである。

そのうえ、それらのあるものは意外に長命であった。

勿論、内部にはかなりの補修が加えられてはいるにしても、鋼体それ自身は復旧時と大差ない形で、なお使用されている。

とくに京王線、東横ブロックの復旧車の中には、他社に売却され、今なお第一線車両として使用されている例さえあるのだから、驚くほかない。

ではここで第13表をみていただきたい(第13表 被災鋼体を再用して復旧した私鉄電車)。

表中には戦災焼失車のほかに、戦時中から戦争直後に、整備不良や取扱不注意などの理由で焼失した車両を復旧した場合も含まれてはいるが、いかに多くの車両が焼失し、また同時に復旧されたかが判るはずである。

表を通覧すると、関西系私鉄に比して関東系私鉄の所属車両が圧倒的に多いことが判る。

しかし、このことは、関西系私鉄のうけた打撃が少なかったからではない。

とくに、南海電気鉄道の場合には、多数の電車を焼失したにもかかわらず、鉄道線では焼失鋼体を利用して復旧するという手法を採用せず、台車・電気部品を再用して車体を新造することに努めているのである。

近畿日本鉄道の場合には、戦災焼矢車は少なかったが、復旧方式は南海と同じく、台車・電気部品の再用であった。

すでに記したように、関東系の戦災復旧車の仕上がりは、初期には全く酷いものであった。

これに対して、関西系の戦災復旧車の場合には、いかなる状況であったろうか。

そこには、東急井の頭線のクハ1551のように惨めなものは、流石に見当らなかった。しかし、京阪神急行電鉄の場合には、自社工場の戦災という条件も加わって施工は川崎車両に発注されはしたものの、肝心の車両メーカー自体の工作力も当時ははなはだ頼りないものであったから、秀れた仕上りを期待するのは、無理な相談であった。

そのため、戦前は全鋼製の車体と木目印刷で飾られた内部艤装を誇った神戸線の920-950形も、復旧後には平凡な半鋼製車体となり、屋根もキャンパス張り木製となって、他車との調和を著しくそこなっていた。

加えて、客室内の木工も粗悪であった。

ところで、焼失鋼体・台車を利用し、ときには電気部品も修理を加えて再用するという手法が採用されたのは、

自社線内で被災した車両に限られた現象ではない。

B 被災国鉄電車を復旧した車両 top

関東系私鉄の場合には、池袋・蒲田両電車区構内をはじめ、営業線上でも多数被災した国鉄電車の残骸がその対象になっている。

これに対して関西系私鉄が近江鉄道(注1)を除くといずれも被災国鉄電車の払下をうけなかったのは、真に対象的な現象であった。

ではいかなる理由であろうか。

第1に考えられることは、関東系私鉄が国鉄線と同じ、1,067mm軌間であるため、転用が容易なことである。

しかしこれとても、払下を受けまた実際に復旧工事を施工して営業用に使用した例の中に、1,372mm軌間の京成電鉄が加わっていること、さらに関西系私鉄側でも南海電気鉄道の鉄道線は、1,067mm軌間であり、近畿日本鉄道の場合にも1,067mm軌間の線区の延長は、南大阪線・名古屋線をはじめとして、かなりのキロ程に達していたのであるから、決定的な理由とは考えられない。

第2の理由としては、関東系私鉄では、東武鉄道・西武鉄道のように、敗戦直後に国有鉄道から国鉄電車(私鉄買紋章を除く)を借受けて営業に使用した実績が存在することがあげられる。

とくに国鉄電車の場合にはその車幅は地方鉄道の車両定規が定める最大幅(2,744mm)を突破しているのだからどの私鉄でも直ちに使用できるわけではなかった。

だがこの現象とても、京成電鉄のように、払下を受けた綱体を切断し、車体幅を205mmも縮小して、在来車と同じ2,600mmに合せて使用した事例や、東京急行電鉄東横線のように、国鉄型復旧車に合せて地上施設に改造を加えて使用した事例があるし、関西系私鉄でも南海電気鉄道には、戦前、国有鉄道の客車を譲受けて、南紀直行列車(注2)を運転した実例が存在するのである。 |

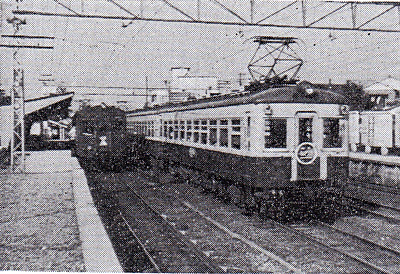

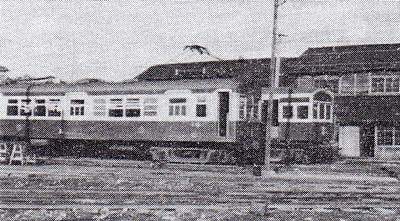

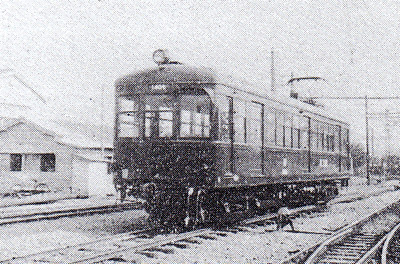

西武鉄道の被災国電復旧車クハ1324 保谷 1951/5

京成電鉄の被災国電復旧車クハ2011 高砂 1960/6

|

第3の理由は、関西地区で焼失した国鉄電車の中には、私鉄車両としては恰好な車長をもつ17m車(注3)が多数含まれていたのに対し、関西地区で焼失した国鉄電車はその殆どが20m車であったところに見いだされる。

しかし、ここでも近畿日本鉄道では、南大阪線の最力車両は20mの大型車であり、南海電気鉄道にもモハ2000系の20m車が在籍していることが指摘できる。

このように考えてくると、軌間・使用実績・車長のいずれをとってみても、関東私鉄が大量の焼失電車の鋼体・台車・電気部品の払下を受けた決定的な理由は見出し得ないのである。

それ故、筆者は前記の3項に、私鉄経営者の経営感覚を加える必要があると考えている。

よく知られているように、戦前には、国鉄電車は関西地区の高速電車界では新参の成り上り者であった。

とくに京阪神間では、国鉄電車はそれ以前でさえ旅客誘致競争が存在していた区間に、資力にものをいわせて強引に割りこんできた邪魔物だっためである。

だが、関東系私鉄の場合には国鉄電車は私鉄の保護者の役割を果してきた。

私鉄は、万里の長城にもたとえられる山手線の防壁を突破することは困難であったが、その一角に取り付いている限り、東京の郊外に独占的な地盤を確保することができるのが通例であった(注4)。

このようにみてくると、関東系私鉄の場合には、戦災によって多数の車両を焼失したり、郊外における人口増に伴う圧力、加えて車両稼動率の低下による車両不足を、国有鉄道から払下を受けた被災電車を復旧することによっても補填しようという方式に対して、心理的な抵抗が強く働かなかったと考えられるのである。

だが関西系私鉄の場合には、事情は明かに異なっていた。

また、戦前には日本最高の水準を誇ったプライドが、国鉄電車の下風にたつことを許さなかったのであろう。

しかし、敗戦直後に多数の被災電車の払下を国有鉄道から受けたことは、結果的にみると、先に記したモハ63形の受入れとともに、関東系私鉄の水準を飛躍的に高める一因となっている。

その中でも驚異的な発展を示しているのは、西武鉄道と相模鉄道の場合である。

とくに西武鉄道が20m車10両編成の通勤電車を運転するまでに成長した影には、沿線人口の激増という条件はあるにしても、被災国鉄電車を受入れたために、地上施設に多くの改良を加えた結果、大型車の運転が可能になったという事実が存在することを、忘れることはできない。

最後に第14表をみていただきたい(第14表 被災国鉄電車を復旧した私鉄電車)。

この表からは実に多くの被災国鉄電車が払下げられ、私鉄の車両不足解消に役立ったことが読みとれるはずである。

さらに、西武鉄道や駿豆鉄道のように、車両増幅を払下車の復旧にゆだね、22~24年度に多くの私鉄がその獲得に懸命な努力を払った新製割当獲得競争に参加しなかった事例が存在することにも注意していただきたい。

(注1)払下を受けはしたが自社で復旧して使用することなく、払下当時の ままの形態で、西武鉄道に譲渡している。

(注2)電動車が国鉄客車を牽引し、和歌山市駅で紀勢西線の列車に組成された。

また東和歌山では、同様な手段で阪和電気鉄道線内を運転された国鉄客車が組込まれていた。

(注3)モハ50系の鋼体化改造車の最大長は16,800mmで当初から半鋼製車であったモハ30・31系よりも200mm車長が短かかった。

(注4)京浜電気鉄道は京浜東北線の競争線的性格をもっていたが、駅間距離ははるかに短く、急行電車が京浜東北線に対抗できたにすぎない。

C 在来車の台枠・台車・電気部品を再用した車両

top

戦後も早い時期に出場した戦災復旧車は、すでに記したように焼失鋼体・台車・電気部品を流用し、応急的な木工を施した粗製乱造車両であった。

しかも焼失した鋼体を一旦解体したうえで各部品毎に歪直しを行なった例は少なかったから、在来車を種車とした戦災復旧車の大半は、貧弱な室内艤装に加えて、しわのよった外板や、ときには弓なりに垂下した台枠をもつ極めて不体裁な車両だったのである。

これに対して、戦災国鉄電車を種車とする場合は、第14表の記載からも明かなように、復旧工事を施行した時期が、在来車の場合より一般に遅れており、一方この間に工事を担当する側での技術の回復が着々と進行していたため、同じく焼失鋼体・台車・電気部品を流用していても、出来栄えははるかに良好な場合が普通であった。

このように、在来車起源と被災国鉄電車起源の場合に大きな差違が生れた最も大きな理由は、両者の間に被災程度に差があったからではなく、被災国鉄電車が私設鉄道に払下げられたのが、在来車の復旧工事がやま場を過ぎた時期にあたっていたからである。

試みに東京鉄道局報から、私設鉄道への払下と判断できる被災国鉄電車の回送記録を拾ってみると、昭和20年中に行なわれたものは皆無であり、21年中でも値かに7件だけである(注1)。

ところで、22年になると回送件数は15件と増加したものの、翌23年には再び7件に下っている。しかしこれは被災国鉄電車の払下げが減小の方向をたどったからではない。

払下はむしろこれ以降に活発に行なわれ、また一旦払下を受けた後に、これを他社に譲渡する事例さえ存在しているのである。

話題を再び回送件数に帰すならば、24年中の件数は20件であり、25年・26年の局報からも被災国鉄電車の動静を探ることができる。

ここで再び第13表を参照すると、在来車の復旧が主として21~23年に実施されたことを読みとっていただきたい。

このような作業の後に第13表と第14表を比較すると、両者間の相違は歴然たるものであり、被災国鉄電車の復旧時期と在来車のそれとの間にはズレが存在していることが判る。

だが、これをもって被災国鉄電車の復旧が、車両不足緩和のピンチヒッターとして有望視されていたにもかかわらず、お役所的手続のスローモーさから遅れたのであると結論することはいささか酷な批評であろう。

それよりは払下を受けた私鉄の多くは、21~23年の時点では、在来車の復旧を実施するだけで手一杯であったと判断することが妥当である。

このように在来車の被災鋼体・台車・電気部品を利用する戦災復旧車と、被災国鉄電車を種車とする戦災復旧車とでは、それぞれ出現時点が相違する中にあって、両数はさして多くないにしても在来車を種車とするいまひとつの戦災復旧車が、被災国鉄電車と同時期に出場してきたのは、面白い現象であった。

この第3の部類に凰するものが、在来車の焼失鋼体を解体したうえで台枠に徹底的な修理を加え、これに新しい車体を取付ける形式であった(第15表 在来車の台枠・台車などを流用の戦災復旧車)。

そのため、これらの車両は、台車の形態が一見して在来車のそれであると判断できる場合を除くと、新製車と見分けがつかない場合が多かった。

さて、このような新車に準ずる戦災復旧車が出現したのは、復旧工事を施工する側での技術水準が上昇したことにもよっているが、一方では占領軍当局が監督官庁である運輸省を通じて、私鉄の車両新製に厳しい制限を加えていたことにもよっている。

すでに述べた運輸省規格形電車の割当は、その具体的な現れであった。

またこれを私鉄の側からみると、新製割当だけでは容易に需要を充足しえないことを意味していた。

先に述べた被災国鉄電車の払下げが、新製車両の割当制度がとくに厳重に実施された22年度以降に急速に増加するのは、このように考えてくると、車両不足の緩和に対する各方面からの要望と、新製車両入手難という方向を異にする二つの問題を同時に解決しようとする苦肉の策であったといえる。

以上の事情からも明かなように、在来車の台枠・台車・電気部品を再用した戦災復旧車は、焼失鋼体を再用した車両の登場した目的が、深刻な車両不足を1日でも早く解消することを目指していたのに対して、車両の絶対数の確保と並んで、その質を回復することを狙いとしていたといえる。

また新製車として認可を申請してもそれを得る見込が少ないために、戦災車の相当部分を再用するという手段を用いて、目的を早期に達成しようとする考え方が介在したと判断される。

こうして登場した車体新製車を外見上から分類すると、二つのグループに大別することができる。

第1は、基本的には在来本の車体設計を踏襲したもので、近畿日本鉄道モ6261・2 (名古屋線)、東京急行電鉄クハ3661(東横ブロック)がその代表である。

もっともクハ3661は、戦争末期に小田原線内で出火焼失したデハ1158の代車として、川崎車両で車体を焼失鋼体とは別箇に新製したところ、戦後になって焼失鋼体が復旧可能と判断されたため処置に窮し、実際上は新製車であるにもかかわらず、認可を得るための手段として、京浜線(1,435mm軌間)で焼失した木製車クハ5213を復旧したという形式が書類上でとられたのであった(注2)。

これに対して第2のグループでは、在来車の外形とは無関係に新しい車体が設計・架装されている。

しかし台枠を流用するという制約があったため、車体長・車体幅を自由に選定することはかなり困難であった。

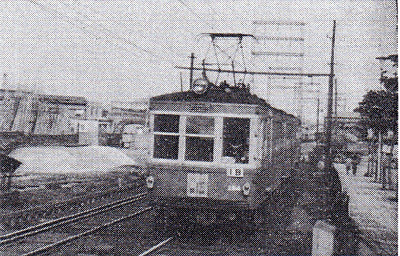

このような事情が最も端的にあらわれているのは、京成電鉄モハ109の場合である。京成電鉄ではそれまでにもしばしば車両が焼損し、そのつど車体を新製して復旧したが、戦災車の場合にも同様の方式が再用されることになった(注3)。

しかし、戦災車の復旧ではいかなる理由に基ずくかは明かでないが、戦時設計車両であるモハ63系(運輸省)の切妻形車体・3段式側窓が採用されたのである。

とはいっても4両の戦災復旧車は同一形態とはならず、モハ109では原型車の台枠の長さが短いため、他の3両に比べると、側面の窓の数が二つ少なくなっていた。

なお、戦災復旧車を切妻形車体として復旧した例としては、京成電鉄のほかに京福電気鉄道福井支社のホサハ61・62をあげることができる。

ところで、これらの切妻形車両は出来栄えの上では焼失鋼体再用車に比べると、一般的にはかなり丁寧な工作が施されてはいたが、外見上ではなお戦時色を留めていた。 |

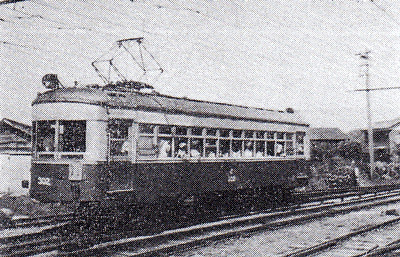

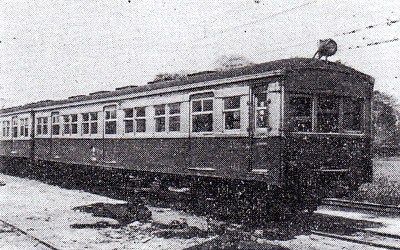

京成電鉄モハ109(車体新製) 荒川鉄橋 1951/11

|

しかし、京王帝都電鉄京王線用として日本車両東京支店で車体を新製した戦災復旧車は、先に運輸省規格型として富山地方鉄道・長野電鉄で就役したA'形(富山モハ1500形、長野モハ1000形)と同系列に属する洗練された外形を持っていたし、東武鉄道クハ433の場合にも22年度新製割当車として就役したクハ330形(運輸省規格A'型)と同―系列の車体が採用されている。

なお、東武鉄道の場合には種車は木製車であったが、相模鉄道モハ1103も戦災焼失した木製電動車の台枠・台車・電気部品を再用して車体を新製している。

だがその外見が東京急行電鉄デハ3300形と類似していたのは、果して偶然の一致であったのだろうか。

デハ1103もデハ3300形も、ともに生れが院線電車であるのは面白い。

このほか、南海電気鉄道の場合にも、多数の戦災復旧車が就役しているが、これらは車両番号こそ在来車のものを踏襲しても実際には車体は全ての部分を新製し、再用しているのは台車・電気部品などであった。

また、車体の製造を担当した工場の中に、転換工場であり車両製造の経験をもたない川崎重工業泉州工場が含まれているのも興味がある。(第16表 南海鉄道の戦災復旧車)

【付記】戦災復旧車には、すでに述べた三つの系列のほかに、運輸省から被災木製客車の台枠・台車の払下げをうけ、これに新車体を架装して電車として使用した事例が二つある。

東武鉄道の22年度新製割当車(A')型であるモハ5300形・クハ330形(計12両)の場合にも、モハ5300形は台枠、クハ330形では台枠・台車が被災木製客車の再用品であった。

しかし、払下げを受けた両数は22年度新製車用として使用されたものを上まわっていたので、次には自社の戦災電車・客車を復旧するという名目によって、22年度新製車とほとんど同じ形態の制御車が、24年に8両(クハ443を含む)製造されている。

これらは当然のことながら、東武鉄道在籍車としでの旧番号をもっている。しかしそれは実際に使用された台枠・台車とは合致していない。(第17表 被災木製客車(国鉄払下)の台枠・台車を採用復旧した私鉄電車)

第2の例は、東京急行電鉄クハ3770形の中に見出されるが、クハ3770形の主体は被災国鉄電車の復旧車であった。なお、京阪神急行電鉄神戸線の943-973形McTc編成10両も、名目上は自社の戦災車を復旧したことになっているが、実際には完全な新製車であり、認可を得る手段として、戦災復旧という方式を採用しただけであるから、これ以上触れることは避けたい。

(注1)小粥敏広「主として戦災国電の回送状況について」(非公刊プリント 穴版印刷)から集計した。このプリントは東京鉄道局報から彼災国鉄電車の回送記録を抜粋して集録したもので、作製者の非常な努力の賜物である。

(注2)クハ5213は名義を提供しただけで、台枠・台車・電気部品を流用したという事実はない。だがクハ3661の台車には、払下を受けた被災国鉄電車(木製)のTR10(大正3年式電車用)が充当されているから、クハ3661もある意味では明かに戦災復旧車である。

同時に出場したクハ3662は京浜線の事故車クハ5222(木製)の復旧名義で処理され、台車も同じくTR10であった。 |

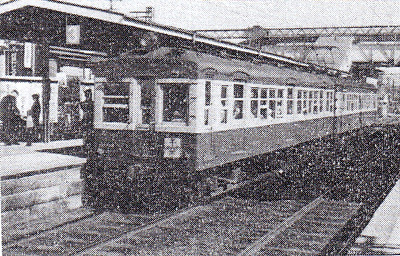

東京急行電鉄クハ3777(車体新製)田園調布にて 1954/8

|

(注3)焼損車が全て車体を新製したのではなく、22年2月に高砂車庫で失火して全損となったモハ101・104・118・205②・クハ503・504、モハ1101 の場合には焼失鋼体をたたき直して応急的に復旧している。

****************************************

3 使用鉄道別にみた戦災復旧車 top

これまでの記述から明かなように、戦災復旧車という用語には二つの意味が存在している。

一つは戦災復旧車、という用語を常識的に解釈すれば、可動車両数を確保するために自社の戦災車両を復旧するという作業がまず頭に浮んでくるはずである。

そうして前節の記事から、京王帝都電鉄・京浜急行電鉄・静岡鉄道・名古屋鉄道・京阪神急行電鉄・南海電気鉄道・近畿日本鉄道・阪神電気鉄道・山陽電気鉄道・京福電気鉄道・伊予鉄道の戦災復旧車が全てこれに属していることが読みとれたことだろう。

いま一つは、自社の電車は戦災を全く受けなかったにもかかわらず、車両を新製することが認可手続や新製割当からみて困難であるため、とれを回避する手段として、運輸省から焼失電車・客車の鋼体・台枠・台車などの払下げを受け、これを復旧することによって増備の目的を果そうとした例も存在したのである。

またこのような方式を採用した理由の中には、車両増備の手段としては被災電車・客車を復旧したほうが、はるかに経済的であるという考え方が含まれているように思われる。

第14表によれば、第2の方式を最大限に活用したのが、西武鉄道である。

また両数的にみるとそれほど多いとはいえないが、中小私鉄である駿豆鉄道がこの方式を活用して車両増備に努めてきたことも判る。

このほか小田急電鉄・東芝車両・上信電気鉄道をあげることもできるし、相模鉄道も実際的には第2のグループに入れたほうが適切である(注1)。

だが、戦災復旧車を保有する鉄道が上にあげた二つの方式のいずれか一つに含まれてしまうのではない。

第1・第2の方式をあわせ用いた鉄道も決して少なくない。

しかし、その所在は関東地区に局限されていることに注意していただきたい。

さて、第13~第15・17表から、東武鉄道・京成電鉄・東京急行電鉄(京帝・小田急・京浜を分離後)の3社が、第1の方式・第2の方式を併せ用いて可動車両の増加に努めてきたことが判るはずである。

しかも第2の方式による両数が第1の方式による両数を大きく上回わっていることも、注目に値しよう。

結局、関西系私鉄自社の焼失車両の復旧と、各社が奪い合いを演じた新製割当の獲得とによって、車両の絶対数を確保しようとしたのに対して、関東系私鉄の多くは実利を正面に押しだした積極戦法によって車両増備の目的を達したことになる。

またそのいずれが妥当であったかは、議論の余地はあるが、筆者はその当否とは別にこの現象の影には、先に指摘した関東・関西両私鉄当事者の経営感覚のほかに、戦後、急速に経済力を回復し、さらに朝鮮戦争を契機とする工業の発展に伴って関西経済圏を引離して急成長をとげた京浜経済圏の実力が、圏内に急速な人口増加をもたらし、鉄道においては輸送需要が高まった結果、いかなる手段に訴えても、とにかく車両の絶対数を確保する必要に迫られていたことが加わっていたのではないかと考えている。

(注1)相模鉄道の所属車で戦災復旧工事を実施したのはデハ1103(新製車体を取付)1両だけであるのに対し、被災国鉄電車の鋼体・台車・電気部品の再用車は最終的には11両に及んだからである。ここにあげた11両はその全てが戦災車ではなく、戦中・戦後の事故による被災車も含む。

A 東武鉄道 top

一般的な事例においては、戦災復旧車の出場順序は自社の焼失鋼体再用車が口火を切り、ついで被災国鉄電車の焼失鋼体再用車が現われ、第3に台枠・台車と電気部品などの再用車となるはずである。

また後に述べる東京急行電鉄の場合には、上にあげた順序で、戦災復旧車は出場していった。

だが、東武鉄道の場合には、最初に出場したのが自社の焼失鋼体再用車であったのは当然としても、2番目に現われたのは、払下げ電車・客車の台枠・台車再用車だった。

しかも公式な戦災復旧車ではないが事実上では再用車であるモハ5300形・クハ330形(22年度新製割当車・運輸省規格型)は、焼失鋼体再用車がまだ次々に出場してくる時期にすでに姿をみせていた。

また被災国鉄電車を復旧する場合にも、最初に現われたのが台枠を再用して新しい車体を架装し、台車は22年度新製車用として割当てられた扶桑金属製の鋳鋼台車を流用したクハ450・451だったのである。

以後は被災鋼体再用車、台栓のみの使用車が交互に出場したが、戦災後の6年たった26年になって出湯した復旧車が、被災鋼体再用車であったのは真に異例なことであった。

この時期には、京成電鉄・東京急行電鉄・小田急電鉄の復旧車は、台枠を流用した車体新製車であり、その中のあるものは試作の高性能台車を装備していたからである(注2)。

さて、すでに引用例として述べたことからも判るように、東武鉄道には、戦災復旧車に見られる三つの類型の全てが存在していた。

しかし、自社の焼失鋼体の再用車は、工事の施工を車両会社に発注し、受注者がさらに下請業者にその一部を実施させたという事情も手伝って、出場時期を失するという事態を招くことになった(注3)。

これに対して東京急行電鉄の場合には、自社の保有する工作能力を総動員して被災車両の復旧に努めた。

その結果多数の復旧車が21年から22年にかけて出場し、車両不足に対する応急薬となったのである。

ところで、自社の焼失鋼体の再用車の場合には、復旧前後の外観には大きな変化がないと考えるのが常識であろう。

また、東武鉄道の場合にも、大局的にみると原則は生かされていた。

しかし全てが同一にでき上っていたのではない。部分的な変更ではあったが人目を引いたのは、客扱扉のステップ廃止、銃撃による損傷を復旧したモハ5423を除くと、通風器が在来車の椀形に対してガーランド形となったこと、運転台に貫通扉を持っていた車両は全てこれを塞ぎ、在来車の片隅式に対して車幅一杯に拡がった運転室を取り付けたことであった。

だが最後の工事は外形の調和を著しく欠く結果となり、長距離用電車としての品位を備えていたデハ10系の場合にとくに著しかったように思われる。

このようにして、東武鉄道の場合には輸送復興に対する戦災復旧車の寄与は、モハ63のそれに比すべくもなかったが、出場時期が遅かったという事実が、特急運転開始に伴う専用車両の選定に際して効力を発揮したのは、余りにも皮肉な現象であった(注4)。

とはいっても、戦災復旧車の車内艤装が非常に秀れていたために、このような選定が行なわれたのではない。

戦災はまぬがれたものの、頻発する車両故障や絶対数の不足から生じた車内艤装の荒廃によって、見る影もない姿となり果てた在来車に比べれば、粗雑な木工と帆布状のシートであっても、戦災復旧車はまだましな存在であったからである。

こうして戦災復旧車は、昭和23年8月6日から開始された日光特急に使用されたものの、デハ10系が戦前並の艤装にたち戻って就役するに及んで二度と再び使用されることはなかった。

また特急としての就役期間は、6ヵ月にも満たぬ短期間であったから、戦災復旧車の特急ヘの使用は糊口をしのぐための手段にすぎなかったのである。

またこれ以後の用途は、近距離通勤用としての運用であった。

またそのために、車掌の客扱に便利な車幅一杯の運転室が採用され、被災国鉄電車の焼失鋼体再用の場合にも、原型は貫通扉を持っていたにもかかわらず復旧時には運転室寄は非貫通型となって出場したのであろう。

このことは、台枠・台車の再用車であるクハ330・430形(注5)の場合にも同[様であった。

これに対して、出場開始時期は戦災復旧車に若干遅れてはいるものの、木製客車の鋼体化車両として登場したクハ500形は、長距離用としての用途を考え、とくに分割併合の便宜をはかる目的から、片隅式運転室と貫通扉を装備していた。

しかし、車両設計者の思惑と運用面を掌る現場の間では、意志の疎通を欠く場合が珍しくないという現象は、東武鉄道の場合でも例外ではなかった。

そうして本来は近郊型であるべきモハ5300形、クハ330・430・450形はしばしば長距離電車に流用され、編成の中間に組込まれる機会が増したために、貫通扉新設工事を施工される車両が後日に現われることにもなるのである。

(注2)小田急電鉄サハ1962→2052は、三菱重工業製の試作台車MD5を装備した。この台車はさらにサハ1751(被災国鉄電車復旧車)に転用されている、

(注3)受注者である汽車東京は、木工を諏訪工業に施工させたが、そのため車両を上諏訪に回送するという手間をかけている。また東武鉄道に戻ってきた復旧車に取り付けられていた荷札の発送駅は小名木川(汽車東京の最寄駅)でなく上諏訪であった。

(注4)中川浩一「私鉄特急ロマソスカーのあゆみ」鉄道ピクトリアルNo147(1963年)、青木栄一・花上嘉成「東武鉄道の電車」鉄道ビクトリアルNo117(1961年)

(注5)外観は同一に近いが、車幅がクハ330形が2,740mm形であるのに対してクハ430形2,800mmである。また制御器が違うため、同一編成中に組込んで総括制御することはできない。

B 京成電鉄 top

京成電鉄が保有した戦災復旧車は自社の焼失車を車両会社に送り、これに新製車体を架装した4両と、焼失国鉄電車を復旧した18両(注6)から成リたっている。

すでに述べたように、京成電鉄の場合には自社の焼失車は、モハ63形ばりの切妻形車体と3段窓という特異な形態を有していた。

これに対して焼失国鉄電車の復旧車は、車幅を205mmも縮める大工事を実施したにもかかわらず、貫通扉を残したために、原型が運転室寄に貫通扉を持っていた場合には、復旧後の扉幅が約400mmという幅狭いものになり、奇異な感じをみるものに与える結果となった。

また台車は払下げ台車8組のほか、廃車となった木製電車のBrill27-MCBや雨宮製の板台枠型が流用されたため、大柄な体に華奢な足という姿で出場する車両も現われた。

このように、車体を切断しながら台枠・台車を流用して新車体を架装するという方法を用いなかったのは1,067mm軌間用の台車を1,372mm軌間用に変更する手数を、手持ち台車の流用で回避するという方法とともに、できるだけ早く車両の絶対数を確保しようとせんがためであろう。

しかし、京成電鉄の復旧車は、その全てが拙速主義を採用しているわけではない。

クハ2017・18の2両は出場が昭和27年になったという事情もあって、流用されたのは旧台枠だけであり、台車は手持ちのBrill27-MCB、車体は新設計による新製車なみの製品であった。

(注6)内1両は戦後の事故車であり、さらに戦災か事故か不明なものが1両あるが、本文では便宜上全て戦災復旧車として扱った。

C 西武鉄道 top

巨大都市の内部にターミナルを持っていたにもかかわらず、西武鉄道の場合には、自らの手で運営していた鉄道からは、戦災焼失電車を出さなかった(注7)。

それにもかかわらず、西武鉄道では、車両の増備を戦災復旧車で実現したため、極めて多数の被災国鉄電車の鋼体再用車を保有していた。

またその復旧は原型に忠実であり、さらに驚くべきことには後に復旧車とほぼ同設計の制御車の車体(クハ1311形・クハ1411形)が多数新製されるという結果を生んだ。

つぎに、第14表(A)の中から、モハ311・クハ1312は昭和21年中に出場したことを読みとられるだろう。

駿豆鉄道を除けば他の鉄道の被災国鉄電車の鋼体再用車は、23年になって初めて現われているのであるから、払下げ交渉にいち早く立回わって状態のよい車両、とくに工事が比較的簡単で見栄えもよいモハ50形・クハ65形の鋼板張上げ屋根型(樋上り型)車両をいち早く押えた抜け目のなさにも注目する必要があるようにも思われる。

このように、他にさきがけて出場した西武鉄道の復旧車にも、初期の車両と後期の車両では車内の艤装には著しい相違が存在した。また西武本線(現新宿線)と武蔵野線(現池袋線)では塗色が違っていた。

武蔵野線の場合には褐色に近いくすんだ見栄えのしないものであったのに対し、西武本線では下半マルーン・上半クリームという塗分けで、さらに側面にSEIBULINEと大書するいでたちであったから、人の目を著しく引きつける効果を生むことにもなった。

このほか、モハ30・31形の復旧車では、原型では直線になっていた妻板上部の樋の形状を、ゆるく弧をえがく形に改めた手法が注目の的であった。

またこのために、とかく鈍重な感じを与えていたモハ31形が幾分なりともスマートになったのである。

なお樋の形伏をこのように改める方法は、国鉄の場合にも更新修繕施行時に実施されているのは面白い現象といえる。

さて、昭和21年に最初のMcTc編成が出場して以来今日に至るまで、西武鉄道の復旧車は同鉄道のあらゆる線区で活躍をつづけてきた。

もっとも新宿線・池袋線の主要編成は、より大型の20m形によって取って換えられつつある。 |

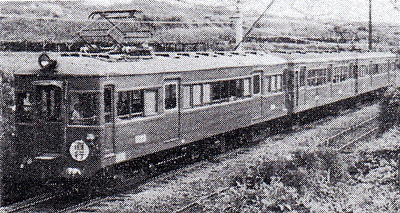

西武鉄道クモハ320 萩山にて 1965/5

車体が2色塗りで前面屋根が弧をえがく当時の注目の電車

|

しかし、多摩湖線・多摩川線などの支線区は17m形McTc復旧車の天下となっている。

また車内は螢光灯照明・車内放送装置取付などの近代化改造によって面目を一新しているものの、外形にあっては焼失鋼体の歪み直しを実施して復旧した姿には、基本的な相違は認められない。

このことは同じ焼失鋼体再用車でありながら、今日では全てが車体新製という大手術をうけている京成電鉄のクハ2000形(2001~16)と比べると、著しい相違といわなければならない。

最後に西武鉄道の復旧車を車体長を基準にして眺めてみよう。第17表(A)からも判るように、17m型は1両を除けば全て自社線内に残っている。

これに対して20m型は大半が駿豆鉄道(現伊豆箱根鉄道)に転出するという面白い現象を呈している。

しかもその中には近江鉄道から譲受けた焼失鋼体を、復旧後に譲渡するという面倒な方法さえとられているのである。

駿豆鉄道への車両譲渡は、子会社でおこった車両不足に対する救援策であったことに間違いはない。

それにしてもなぜ20m車を譲渡したのであろうか。

17m車では収容力が不足する程に駿豆鉄道の車両事情が深刻だったのか、それとも西武鉄道の内部で20m制御車の新規増備計画が具体化し、在来車が見劣りするために淘汰されたのか、知ることができないのは残念である。

(注7)東京都に経営を移託中の軌道線(新宿駅前・荻窪)では戦災車両をだしている。

この場合には、台車・電気部品を流用して車体を新製し、多摩湖線用車両(600Vポール集電)となったが本稿から除外する。

D 東京急行電鉄 top

第13~15・17表からも明かなように、東京急行電鉄が保有した戦災復旧車は、50に近い数に達している。

また大“東京急行電鉄”から分離独立した京浜急行電鉄・小田急電鉄・京王帝都電鉄のそれを加えたならば、総数は100両をこえ、多数の被災国鉄電車を復旧させて、戦災復旧車王国(?)を形作った西武鉄道をはるかにしのぐ状況であった。

しかもそこには、戦災復旧車の全ての形態が存在していたのである。

ところで、大“東京急行電鉄”所属線の中で、戦災復旧車が最初に出場したのは、後に京王帝都電鉄の一部となった井の頭線であった。

これに対して、東京急行電鉄の直系路線である東横目蒲ブロックのDC600V線に、最初の戦災復旧車が登場したのは、だいぶ後の出来事に属している。

そのため、同じ焼失鋼体利用の戦災復旧車といっても、仕様はかなり変っていた。

室内に入ると、井の頭線の初期の戦災復旧車が、天井の内張りを省略し、裸電球取付という簡便方式を採用していたのに対し、東横目蒲ブロックの場合には、劣悪な材料と粗雑な工作というハンディはあったにしても、なんとかして平時の仕様に、一歩でも近づけようとした努力の跡が認められたのである。

また、デハ3150・3200の両形式を種車としたクハ3220形(新形式)の場合には、乗務員室を客室から完全、に切離すために、乗務員用扉新設と妻板寄の客室扉の位置をそれぞれ車体中央寄に移設するという工事を施行したため、1D6D6D1の側面窓配置がE1D5D5D2に変り、外観に著しい変化を生じることになった。

これに対して、クハ3230形(新形式)とクハ3657、デハ3513の場合には、クハ3220形に見られるような変化はおこらなかったが、それでも運転室の形態を片隅箱式から全幅式に改めたため、進行方向右側に乗務員用扉が新設されるという変化が生じていた。

もっともこの程度の小改造は、他社の鋼体再用車においても実施されるのが普通であったから、特筆大書すべきことではないわけである。

このように、東京急行電鉄においては、自社の焼失車両を鋼体再用という手段によって再生する方式に加え、23年以降においては、被災国鉄電車の鋼体再用車が出現しつつあった。 |

元東急クハ3220形は上田丸子電鉄220形となった。丸子町にて1965/12

これは国鉄被災車両を東急で大改造したものである。

|

またそのための工事を執行したのは、自社の車両工場(東急横浜製作所を含む)であった点が、外注に頼った東武鉄道の場合とは大きく異なっていた。

さて、第14表をみると、23年中に出現した被災国鉄電車の再用車は、クハ3670形とクハ3770形とに別れている。

だが、この相違は車体構造や台車などの種類によるものではなく、カップルとなるべき電動車形式の相違、なかんずく制御器形式によるものであった。

そのため、クハ3670形は600V用制御器をもつ在来車と編成されたのに対して、クハ3770形は当初は22年度運輸省規格型であるデハ3700形、ついで1500V用に改造可能なデハ3600形とも組合わされることになったのである。

このようにして、東京急行電鉄においては、23年から24年にかけて、戦災復旧車の数は急速に増加していった。

しかし、その大多数は東横目蒲両線に配属されている。

またこの結果は偶然に現れたものではなく、被災国鉄電車の車体幅が地方鉄道車両定規で許容される最大幅(2,744mm)を上まわっていたからである。

すでに京成電鉄の項で記したように、2,805mmの車体幅をもつ被災国鉄電車は、そのままの形では地方鉄道線に入線させることはできず、京成電鉄の場合のように、車体幅を定規内に収めるように改造するか、線路を移設したりホームをけずるなどの手当を加えなければ車両使用の認可を得ることはできないのである。

かかる事態に対して東京急行電鉄が行なった方式は、その所属線区の中で東横・目蒲両線を改良し、一方ここに戦災復旧車を収容することによって、ところてん式に余剰となった在来車を他線区に転属させるという手法であった(注8)。

しかも、戦災復旧車を東横・目蒲両線に投入する方式は、復旧方針が鋼体再生から台車・台枠・電気部品を利用して車体を新造するように改められるようになってからも、引き続いて行なわれていた。

その中でも、東横線は戦災復旧車の展示場のようになり、再開された急行運転に際しても、戦災復旧車が大手を振ってまかり通るようになったのである。

だがこのことは、戦災復旧車が全て粗製乱造車であることを意味するのではない。

総勢29両(注9)に達した被災国鉄電車の復旧事の中でも、24年後半以降に出場した車両は、新日国工業・東急車両・日車東京・汽車東京に外注した車体新造車であり、その出来栄えは当時の工作水準からいえば、まずまずの製品であった。

またこれらの車両の中には、20mの車体を切り縮めたことになっている車両も含まれている(注10)。

このほか、東京急行電鉄には、大“東京急行電鉄”時代に井の頭線で復旧され、転属によって解体縮小後の東京急行電鉄の一員となった3両の戦災復旧車(デハ1401、クハ1553・4)がある。

これらの車両は、東横線に配属予定の新製車(デハ1700形)を戦災復旧用として井の頭線に投入した代償として転入したもので、戦災復旧車の中でも最も程度の悪い車両であった。

そのうえ、制御器の相違から在来車との連結ができないため、かなり長い期間にわたって東横線・大井町線で使用されていたのである。

(注8)後年被災国鉄電車の再生車は更新修繕を施行して東横線以外の線区にも入線したが、この際には車体幅を2,744mm以内になるように再設計が行なわれている

(注9)このほか、国鉄から焼失木製客車の払下をうけ、台枠・台車を利用した戦災復旧車が5両(クハ3776~8、3781、3782)存在する。

なお台車だけを非公式に流用したクハ3661・2と車両会社の手持部品を流用し旧番号をもたぬ3両は計算から除外してある。

(注10)これらの中には、認可獲得のための手段となり実際には新製されていると思われる車両も含まれている。

また種車の発見にやっきになった結果、モハ63形の新製再開当時に台車を転用したまま、車両会社構内に空しく放置されていた被災国鉄電車の鋼体まで使用されることになった。

E 京王帝都電鉄 top

京王帝都電鉄における戦災復旧車には、大“東京急行電鉄”当時に出場したものと、分離独立後に出場したもののふたつの系列がある。

しかも前者が全て焼失鋼体再生車であったのに対し、後者の主体は台枠・台車・電気部品を再用し、車体を新製した車両であった。

ところで、東京急行電鉄から分離独立した京王帝都電鉄は、DC600V、軌間1,372mmの旧京王電気軌道とDC1500V,軌間1,067mm軌間の旧小田原急行鉄道帝都線からなる、にわか寄合の世帯であったから、同じ戦災復旧車であっても所属線区によってかなりの相違が存在していた。

さて、京王帝都電鉄が保有した戦災復旧車の中で最初に出場したのは、井の頭線(1,067mm軌間)所属車両であった。

しかしここでは、焼失前の車両番号に復したものは少なく、電動車が制御車として再生された(デハ1450形→クハ1570形)のをはじめ、制御車の場合にも形式変更(クハ1550形→クハ1570形)を実施されているものが含まれている。

その理由は、デハ1450形の電動機出力が小さくて制御車連結には不向きであることと、戦災に伴う車両不足の補充として入線した新製車(デハ1700形、デハ1710形)の制御器形式が在来車とは異なっているためであった。

これに対して、京王線の場合には、焼失電動車は全て電動車に復旧されている。

このことは、当時の京王線が全電動車システムをとっていたためであり、復旧後の車号は焼失前のものである。

しかし、京王線の場合には、復旧後の車両の形態や構造は車両形式や番号の相違はあっても、実際的には似かよったものになっていた。

とくに前身がダブルルーフであるデハ2110形、デハ2150形の場合には、復旧時にこれをシングルルーフに改めていたが、屋根の高さをダブルルーフ当時の丈高いままにしておいたため、いかにも鈍重な感じを与えることになったのである。

また全ての復旧車が在来のHポール使用の運転台を、車幅一杯に及ぶ大型運転室に改めたことと、従来の両運転台を片運転台方式にし、乗務員用扉を新設したことに関連して客用扉が車体中央寄に移動したので、側面の窓配置が非常に不規則な形になってしまった。

一方、井の頭線の場合には、復旧開始後しばらくの間は先に述べたような粗製乱造ぶりであったが、21年末ころからは工作もかなり軌道にのり、室内天井板も取付けられるようになってきた。

運転室の形式は片隅式から車幅一杯をとる形式に改められた。

このために外形上で加えられた措置は、乗務員用扉の取付であったが、その形式は従来から存在する窓をつぶして扉に置きかえるだけであって、京王線の場合のような窓配置の大きな変更は行なわれなかった。

このように、京王帝都電鉄の場合には、大東京急行電鉄時代に多くの戦災復旧車が出場したが、京王帝都電鉄になった翌年にも、9両の復旧車(事故車を含む)が現れている。

しかしこれらの車両は、一見したところでは新車と見ま違うほどの出来栄えであった。

台枠・台車・電気部品を再用して車体を新製したこれらの車両の中で、京王線で使用されたのは、前年に富山地方鉄道向A'・B型として日本車両東京支店が製造した運輸省規格型の流れを汲む軽快ないでたちを有していた。

またこの系列は、さらに長野電鉄・定山渓鉄道の新製車にも引継がれるエポックメーカーでもあったのである。

しかし、車体形式では新系列を創設したにもかかわらず、京王線用のこの復旧車は、在来の番号を踏襲している。

またデハ2407は焼失前の状況を再生して両運転台形となっているのに対して、他は片運転台形であった。

ところが井の頭線用の2両は、新形式番号を採用し、焼失前は制御車であった車両を電動車にするという方式になっていたのである。

F 小田急電鉄 top

小田急電鉄では、自社が保有する電車の中からは1両の戦災車も現れなかった(注11)。

それにもかかわらず、ある程度の復旧車を保有したのは、西武鉄道の場合と同じく、被災国鉄電車を車両増備の手段としたからである。

しかし、そのための手配は西武鉄道に比べると著しくたち遅れており、17m車として再生するにもかかわらず、20m形の被災鋼体を手配しなければならない例も存在していた。また、適当な被災車両の入手にこと欠いて上毛電気鉄道・茨城交通手持のものを譲受けたりもする始末であった(注12)。

なおこれに関連して、21年から22年にかけて、被災国鉄電車の個体入手に奔走した私鉄の中には、茨城交通・上毛電気鉄道・常総筑波鉄道・駿豆鉄道などの中小私鉄も含まれていることも注目すべきである。

`これらの中で、常総筑波鉄道では客車として、駿豆鉄道では電車として復旧したが、茨城交通と上毛電気鉄道では再生の目途がたたず、ついに小田急電鉄・西武鉄道・東武鉄道・東京急行電鉄に譲渡したのも当時の世相の一端を示すものであろう。

ところで、小田急電鉄が保有した復旧車の中で焼失個体を流用したのは、クハ1661、デハ1821の2両だけであった。

またこの2両は後にはMcTc編成を組み、デハは4扉でクハは3扉(ともに20m車)という面白い組合わせで使用されていたが、出場には2年余りのずれがあり、最初に出場したクハは連結側に広幅貫通路を装備し、在来形の電動車と編成されていた。

しかし、小田急電鉄の戦災復旧車の特質は、上に示したような歪み直しの再生車にあるのではない。

その大半は台枠・台車を流用して車体を新製する一見新車風の車両であった。

またその中には、台車も新製した結果、流用したのは台枠だけであり、それも20m用を切り詰めた結果、車歴を調査して初めて復旧車であることが判明するという他に例の少ない車両も含まれている。

このようにして登場した復旧車の中で、最初に就役したのは、サハ1960形である。

しかもこの車両は、小田急電鉄が前年から開始していた週末の座席指定特急に専用する目的で新製したデハ1910形(1911~4)の付随車という特殊な用途に予定されていた。

サハ1960形の特色の一つは、関東私鉄ではそれまでには例の少ない付随車(注13)であるうえに、独創的な広幅貫通路を装備したことである(注14)。

しかもデハ1910形、サハ1960形で編成されたMcTMc編成には、これとほぼ同時に就役したデハ1900形、サハ1950形のMcTMc編成とともに、関東私鉄の中では敢初に貫通幌が取付けられていた。

第2の特色は、デハ1910形にも共通することであるが、客用扉の中間にクロスシートを配したことである。

もっともその方式は扉付近にロングシートを設けるセミクロス型であり、腰掛の構造も固定型ではあったが、関東私鉄ではもともとクロスシート車が少ないうえ、戦時中にロングシートに改造され、僅かに東武鉄道の特急用更新車(デハ10系)に見られるだけであったから、これまた注目を集める材料であった。

だが、サハ1960形を特色づけるのは、上にあげた2点だけではない。

車内を見回したときに異彩を放っていたのは、一方の妻板部に特色された紅茶スタンドで、今でも私鉄の食堂車は伊豆急行に存在するだけであるし、歴史的にみても、電車でこれを装備したのは南海鉄道の急行専用車があるだけであったから、サハ1960形のスタンドは食堂ではないにしても豪華な雰囲気を盛り上げるのに役立っていた。

しかしこのスタンドは、国鉄こだま型特急車に始まるビュフェスタイルではない。

今日でも見られるように、小田急の特急車のそれは出前えサービスである。

このようにサハ1960形は多くの新機軸をもつ車両であった。

しかしその前身が戦災国鉄電車であるために、台枠はデハ1910形より広幅であリ、車体幅が同一編成中で不揃いになっていた。

また台車も流用品を装備するはずであった。

しかし実際には、サハ1961形が就役したときには試作台車MD5を購入して装備していた。

サハ1962は流用品のTR11である。

こうした画期的な復旧車サハ1960形は、24年夏以来、連日座席指定特急(料金50円)の一員として活躍を始めていたが、小田急電鉄では先に述べたように、これと前後してデハ1900形ロングシート車の付随車サハ1950形が登場していた。

この車両もサハ1960形と同じく戦災国鉄電車の復旧車であり、車体は新製されている。

しかし台車は全て流用であった。

ところでデハ1910系は好評であったから、特急車の増備は引き続いて計画されていた。

しかしどちらかといえば不急不要の車両である特急専用車の新製は、認可の関係もあっておもんばかられていたのであろう。

翌25年に登場したデハ1700系ロマンスカー(デハ1700形、サハ175り形のMcTMc編成)には、国鉄から被災電車の払下をうけ、これを改装するという方法がとられたのである。

しかもサハ1750形にあてられたのは、粗製乱造車両であるモハ63形であった。

デハ1700形については、別に項を改めて述べるが、その内容は機能主義を極度に発揮したものであり、客用扉の数を使用効率を考慮して1編成で4ヵ所(片側2ヵ所)にとどめたのは、これまでの電車の概念を打ち破るものであった。

とくにサハ1750形は客用扉をもたなかったのである。

このように、デハ1700系特急車を出場させるため、小田急電鉄の払った苦心は並大抵のものではなかったが、ここでいま一つのやり繰りをつけ加えれば、それは主電動機と台車の交換である。

先に述べたように、デハ1700形の種車は被災国鉄電車であり(注15)、そして鋼体は放棄したものの台車・台枠は流用の予定であった。

しかし近距離用のバネのかたい歯車比の大きい主電動機は、特急用には不向きのため、在来車の中では最も高性能であるデハ1600形の中から4両(1607~10)を選定し、これに払下の台車・主電動機を取付け、捻出されたKS33L形鋳鋼台車と主電動機が、デハ1701~1704に装備されたのである。 |

これまでの電車の概念を打ち破り扉の数を減らした小田急デハ1704

東北沢にて 1957/7

|

一方、サハ1750形においては、第二線的存在となるサハ1961(実際にはサハ2051に改善)からMD5を取上げて1751にまわしている。サハ1752の場合には、払下台車がそのまま使用されたのである。

(注11)井の頭線に転属後に戦災焼失したデハ1367(復旧後はデハ1461)と厚木線で焼失したデハ1103を除く。

このほか小田急電鉄には事故で車体を焼失し、応急的に歪み直して復旧した車両が4両あるが、これも計算には入れなかった。

(注12)焼失鋼体を譲受けた例は小田急電鉄の場合だけではない。

しかし国鉄から直接払下を受けようとしたときには、在庫がふっ底し最初から手持品の譲受に努めたのは小田急電鉄の場合だけである。

(注13) それまで蒸気列車時代の客車を改造した車両を除けば、関東私鉄で最初からサハとして計画されたのは東京横浜電鉄サハ1形(東急サハ3350形)と東武鉄道サハ101形のみであった。

(注14)戦時中に出場した東京急行電鉄クハ3650形も、当初の計画では幌付の広幅貫通路を装備するはずであった。

しかし相棒たるべき電動車に恵まれずはめ殺しのままにされていた。

電動車は戦後にデハ1700形として就役したが、井の頭線に配置されたため、クハ3650形との縁組はついに成立しなかった。

(注15)デハ1700形が全て復旧車なのではなく、1705・17・53・1706の第3 編成は新製車である。

また出場は3期にわけて行なわれていた。

G 京浜急行電鉄 top

大“東京急行電鉄”から分離独立した京王帝都電鉄・小田急電鉄は、すでに述べたように、それぞれ戦災復旧車を保有していたが、京浜急行電鉄の場合にも事情は同様であった。

しかし仔細にみていくと、京浜急行電鉄のそれは全てが大“東京急行電鉄”時代に復旧され、新会社に引継がれた事実のほかに、焼失鋼体・台車を流用する応急的な車両で占められているという点でも前2社とは大きく異なっていた。

また全部で15両を数えた復旧制御客車の中には、京王帝都電鉄井の頭線の初期の復旧車と同じく、客室内天井板の取付を省略する粗雑な車両が4両(クハ5351・3・4・9)も含まれていたのである(注16)。

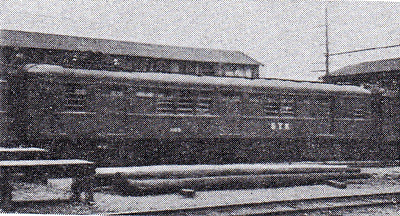

ところで、京浜急行電鉄が保有した16両の戦災復旧車(内1両は長物車として就役)は、その前身が全て電動車であるにもかかわらず、復旧完成時に電動車としての機能を保持する車両は、1両も存在していなかった。

記号番号上では電動車として扱われていた2両(デハ5303・7)も、実際上では制御車だったのである。

このような措置の中には、電動車として復旧する予定であったにもかかわらず、予算執行の都合から取りあえず制御車として就役させた事例も確かに含れている(注17)。

しかし戦災前には1形式8両と手頃な両数を揃えていたデハ5170形(京浜デ101形、600V専用)を、戦災に伴う全滅を機会に全車制御客車に変更したかげには、京浜電気鉄道が長い間にわたって維持してきた全電動車システムを放棄し、制御車併結へと積極的に踏み切らざるを得ない事情があったように思われる(注18)。

さて、デハ5170形がクハ5350形として就役したのは、21年9月から22年12月までの間であった。

そうしてこの当時の電装品製造会社の生産水準・技術水準は極めてお粗末だったのである。

例を国鉄電車にとるならば、電動車として就役するはずのモハ63形の中には、実際上では付随車としての役割しか果さないモハが多数存在していた。

それ故、焼失前が電動車であったにもかかわらず、電装品不足によって制御車として復旧される車両が多数出現したとしても、一向におかしくないのである。

とはいっても東京急行電鉄(京王帝都電鉄)京王線のように、残存電動車の1両当たりの出力が小さく、復旧車を制御車や付随車とすることが著しく困難な場合には、無理を承知で電動車としての再就役がはかられていた。

だが東京急行電鉄品川・湘南線(現在は京浜急行電鉄)では、主力電動車であるデハ5230形(京浜デ71形・同デ83形・湘南デ1形・同デ26形)とデハ5300形(注19)の出力が十分であり、制御車連結の余裕があるため、前記の事情も加わって全電動車システムの固執がなされなかったのであろう。

また実際には、戦災復旧車を加えて、デハ5140形(京浜デ51形)の中からも、制御車への改造を実施される車両が、10両(戦災復旧車を含まず)も出現したのである。

ではここで、もう一度話題をクハ5350形にもどしてみよう。

この形式は最終的には5351~61の11両によって形成されるのであるが、デハ5170形を種車とするのは、5351~8の8両でしかない。

残る3両は、デハ5230形の戦災車を復旧時に編入したものである。

またこの3両は、焼失前には2扉であったのを、5351~8に合せて3扉車としたため、車側中央に客扱扉を新設したほか、既設の扉も窓1個分だけ妻板寄に移設するという改造が加えられていた。

このように、クハ5350形はなにかと話題の多い車両であったが、さらに加えて5361を除く10両が、客室中で運転室寄1/2(5351~3は1/3)を連合軍専用室として提供させられたのである。

この部分には白帯が描かれ、整備に意をつくすことが強要されていたが、それにしても10両に達する車両を提供したのは、地方鉄道としては珍しい事例といわなければならない。

またこの事実は、京浜急行電鉄の路線が京浜地区と極東最大の海軍基地である横須賀を結んでいることと、決して無関係ではないのである。

なお、クハ5350形は京浜急行電鉄発足後にクハ350形と改められ、また351~4は27年に電動車に改造(デハ290形)されたが、これは全電動車システムヘの復旧ではなく、600V専用車であった木造電動車の老朽化に伴う代替措置であった。 |

国鉄客車→クハ5350形→クハ350形→デハ290形294と変転した電車

川崎大師にて 1963/3

|

(注16)永田義美「京浜急行電鉄」Romance Car No7(1949年)。

(注17)記号番号をデハとして復旧した5303・5307.

(注18)制御車・付随車としては、タハ5350形が最初ではない。

すでに戦時中に木造電動車の中からサハ5100形のように電装改除に伴う改造車が現れてはいる。

しかしこれらは老朽化に伴う措置であった。

(注19)発注時には京浜電気鉄道デ200形、湘南電気鉄道デ250形であったが、そのほとんどが東京急行電鉄発足後に落成し、当初からデハ5300形となっている。

H 相模鉄道 top

戦災復旧車を保有した地方鉄道の中でも、相模鉄道の地位は特異なものであった。

結果を先に示せば、この鉄道には全部で8両の戦災復旧車があったのであるが、その中には自社の戦災車は1両も含まれていなかった(注20)。

8両の中の1両は、電化(DC600V)に体う車両不足を補う目的で東京急行電鉄から借入れていた木製電動車が台枠・台車・電気部品を残すだけの残骸になっていたのを整備して、新しい車体を取り付けたものである。

これに対して残り7両は、全て焼失国鉄電車の鋼体・台車・電気部品を利用して再生したものであった。

ところで、木製車を種車とするデハ1103の復旧に当ったのは大和工業と称する群小メーカーである。

もっとも戦災復旧車の工事を、群小メーカーにゆだねたのはなにも相模鉄道に限ったことではない。

自社工場による復旧を除いても東武鉄道[大栄車両}、西武鉄道〔大野組・関東車両電気]、小田急電鉄「日本電修]という例をみることができる。

しかし復旧事情を詳しく調べてみると、相模鉄道以外はみな被災電車の鋼体をたたき直し、これに木工を施したにすぎないのである。

それに対して、相模鉄道デハ1103の場合には、台枠は流用したものの半鋼製車体を新製したことに注意していただきたい。

さて、焼失前のデハ1103は、小田原急行鉄道が昭和13年に鉄道省から85kW電動機付モハ1形(モハ1039・1040・1049)を譲受け、両運転台付に改造した車両(モハ51形)の後身であった。

この3両は、大“東京急行電鉄”発足後は、デハ1100形となリ、老朽化防止対策として側板に鉄板取付などを実施して、目蒲線・大井町線を経て神中鉄道に貸渡され、同鉄道の相模鉄道への合併後も引継ぎ、厚木線(神中線を改称)にとどまっていた。

このように、デハ1103の経歴は真に多彩であったが、復旧後の形態も興味を引くに十分であった。 |

多彩な経歴をもつ相模鉄道デハ1103 星川にて 1950/4

|

すでに記したように、デハ1103は火災によって台枠以上の部分を失っていたのであるから、新製する車体の形態はかなり自由に決めうるはずであった。

にもかかわらず、落成したものが国鉄電車の引き写し、見方を変えると鋼体化前の車体が国鉄電車そのものである東京急行電鉄デハ3300形と類似していたのは、面白い現象といえよう。

だが戦災復旧車としての話題に富むのは、相模鉄道の場合には、デハ1103だけではない。

デハ1301~7の車号で就役した被災国鉄電車の鋼鉢利用復旧車の中にも、多くのエピソードが含まれている。

最初に指摘したいことは、これら8両の中では最初の2両が東急横浜製作所で復旧されたのを除けば、群小メーカーの手によっていることである。また東急復旧の2両も、同社が最初に手がけた被災国鉄電車の復旧車であり、その出来栄えは見事なものとはいえなかった。

第2は、デハ1307が次に述べる東芝車両デハ1048とともに、被災国鉄電車の復旧車の中では真に珍しい20m形電動車であるということである。

もっとも20m形被災車の私鉄への払下げはそれほど珍しいことではなく、前記の車両のほかにも東武鉄道・西武鉄道・小田急電鉄・東京急行電鉄・駿豆鉄道にその例をみることができる。

しかし他社の場合には、原型をいかしても、制御車として使用するだけであった(注21)。

これに対して、相模鉄道では他の復旧車が17m形であるにもかかわらず、当初から電動車に復旧する方針をたてていた。

この措置は、ひとつには内燃動車を改造した制御車をかなり保有するにもかかわらず、併結可能な強力電動軍が不足していたからである。

だが他の一面では車両不足対策としてもモハ63形を受け入れていたため、軸重の大きい20m形電動車に対する抵抗が減少していたことを考える必要がある。

第3の話題は、デハ1301~7として就役した7両の鉄道省時代の車号が、かなり疑しい点である。

もっともこの問題は、なにも相模鉄道に限ったことではなく、中には同一車号の被災車が私鉄に払下げられたことになっている例もある(注22)。

とはいうものの、相模鉄道デハ1308(公称国鉄モハ50002復旧)のように、同番号車がデハ1308の就役後も、国鉄線内で使用されていたというような例は他に類をみないところである。

このほか、デハ1301・2・6の国鉄番号にも疑問の点が多い。

理由はこれらの車両の被災時に、鋼体に記された記号番号がとうてい判読できない程度に焼損した場合、徹底的な調査を加えることなく、かなリ便宜的に記号番号が再記入されたからであった(注23)。

だがその一々に対する考証は、本橋では行なわないことにする。

第4の特色は、7両の被災国鉄電車の復旧車の中に、他に例の少ない両運転台型車両が含まれていたことである。

もっともこれは2次的な改造の結果であり、落成時には全てが片運転台型車両であった。

形式がデハ1300形からモハ2000形に改められたことは、上にあげた改造とは関係していない。

なお相視鉄道には、デハ1103、デハ1201~7のほかに、なお3両の国鉄被災車の復旧車が在籍しているが、その復旧時期は上記の3両とは著しくかけ離れているので、この項では取り上げないことにする。

(注20)自社の所有電車は全く戦災にあわなかったのではなく、東京横浜電鉄から譲受けた木製車モハ1形3、6が焼失している。

また借入車であったデハU03も同時に戦火を受けた。

(注21)西武鉄道モハ402も20m形被災車の復旧であるが種車は戦災車ではない。

また就役時期がかなりすれるのでここでは除外する。

(注22)モハ30175は京成電鉄と東京急行電鉄に、モハ30021か東武鉄道と東京急行電鉄に払下げられたことになっているのがその例。。

(注23)電動車を制御車に、制御車を電動車と誤認したり、モハ30系車両をモハ50系車両と判定したりしている。

最も程度の悪い例のひとつは、鋼体にモハ42004と記号番号が記載してあるにもかかわらず、これをタハ85023と認定した場合であろう。

この車両は小田急電鉄に払下げられデハ1821となる。

I 東芝車両 top

戦災復旧東の中には、すでに述べたように、多くの変り種が存在していたが、東芝車両が保有したモハ1048もその例外ではない。

だがそれにしても東芝車両がなぜ自家用電車を保有したのかと、疑問をもつ方もあるうと思われるので、その問の事情から説明していくことにしよう。

さて、東芝車両は、東京芝浦電気が鉄道車両や電装品の製造を目的にして設立した子会社であり、工場は中央本線国分寺から分岐する下河原線(俗に競馬場線)の富士見信号場(現在の北府中)に隣接して設けられていた。

ところが、下河原線は旅客営業を実施しないので、国分寺で乗降する通勤客の措置に困り、富士見-国分寺間への乗入れ用として、自家用電車の使用を開始したのであった(注24)。

上記の目的で使用された最初の車両は、日本鉄道自動車が名古屋鉄道モ770形として製造した15m級の2扉車の同型車である。

だが東芝時代にはこの電車には車号が付いておらず、極めて特異な存在となっていた(注25)。

ところでモハ1048は、前記の俗称“幽霊電車”に代って通勤用に使用する目的で復旧したものである。

しかもその種車は、モハ51形改造のモハ41071であリ、復旧後は両運転台型であるにもかかわらず、国鉄在役当時は連結面として使用されていた平妻部分に手を加えず、片隅式運転台を設置したため、進行方向によって全く形態のちがう電車にみえるという面白い現象を呈することになった。

しかしこの特色ある通勤電車も、24年11月から下河原線で国鉄電車の定期運転が開始された結果、就役1年あまりで退役のうき目を味わされている。

しかしその後も工場構内では使用され、とくに台車(TR25)は主電動機のカルダン駆動方式の供試用となり、東芝TT1形台車として、高速電車発達史上での貴重な一コマを記録することになるのである。

(注24)東京芝涌電気が車両部門を独立させて東芝車両としたのは20年5月であったが、府中工場がこの土地に設けられたのは15年11月のことである。

通勤電車の使用開始時期は判らない。

(注25)この車両については、吉川文夫「いとこ同士一同型車を訪ねて」鉄道ピクトリアルNo183・184(1966年)にも記述がある。

J 上信電気鉄道 top

東芝車両のモハ1048は、戦災復旧車の中でも明かにゲテモノであり、番号もトーシバを数字で表現するという人を喰ったものであったのに対し、上信電気鉄道が戦災国鉄電車の台枠・台車・電気部品を再用し車体を新製したデハ20は、小田急電鉄デハ1700形ほどでないにしても、出来栄えの良い車両である。

もし台車がTR14でなかったならば、それが戦災復旧車であることに気付かない人もあるだろう。

だがひとたびデハ20の経歴調査を始めてみると、実は一筋縄ではゆかないしろものなのである。

そのうえ、竣功図表を根拠にする限り、デハ20は三和車両と称する群小メーカーで新製され、26年11月に竣功したことになっている。

とはいってもそれはあくまでも建て前である。

もし読者がデハ20の台枠を調査されたならば、それが明かに木製電卓用として製作されたトラス棒付の台枠を再成したものであることに気付かれたことだろう。

ところで、書類上での取り扱いはさておき、高崎駅構内に置かれていた現車を調査し、後にデハ20となった木製電車の台枠について調べた結果では、モハ311の車号と汽車製造会社の銘板が認められたのである。

このことは、B29による川崎・鶴見地区大爆撃の際に、至近弾の爆風で車体が大破した鶴見臨港鉄道引継車が、驚くなかれ、5度の勤めを果すべく、ここに搬入されていることを意味していた。

こう記すと、5度の勤めではなく、3度の勤めではないかといぶかられる方もあろう。

しかし5度で間違いないのである。

モハ311の前身は、鉄道省所属のモハ1061であり、またそれがデハ33500形として落成したとき、装備された主電動機は、関東大震災で焼損した105PS形の再用品であった(注26)。 |

数奇な運命の持主の上信電気鉄道 デハ20 高崎にて 1953/7

|

それ故、2度にわたって被災し、さらに国鉄・鶴見臨港鉄道・国鉄・上信電気鉄道と4回も車籍を変更した数奇な運命の持主がデハ20の正体だったのである。

ここで改めてデハ20の写真を見ると、その形態は、22年度運輸省規格型として東武鉄道に登場したモハ5300系電車の引き写しである。

とはいっても、なにからなにまで同じでなく、東武鉄道では全廃された客用扉部のステップが取付けられ、車両運用の都合から両運転台型としたものである。

(注26)電気車研究会編「国鉄電車発達史」P60・61(1959年)

K 駿豆鉄道 top

駿豆鉄道は堤康次郎氏を総師とする西武コンツェルンの一環である。

そうして結果的には、この鉄道において被災国鉄電車の復旧車が果した役割は、親会社である西武鉄道のそれと似かよっていた、

ところで駿豆鉄道が保有した復旧車は延19両に達し、その全てが被災国鉄電車であったが、直接払下げを受けて復旧したのはモハ38、モや50~59、クハ61、クハ71の13両であり、他は西武鉄道からの譲受車であった。

また譲受車の中の2両は、これも西武コンツェルンの一員である近江鉄道が払下げを受けた被災車両を焼損状態のまま西武鉄道が譲受け、復旧したことにも注意していただきたい。

さて駿豆鉄道の復旧車の中で、最初に就役したのは、17m形両運転台付のモハ50形である。

この形式の種車は変化に富んではいたが、その全てが片運転台型であった。

それをわざわざ両運転台付に改めたのは、当時の輸送需要が17m車の単行折返しでも間に合う程度だったからであろう。

混雑時でも電動車の重連で十分間に合ったのである。

それにもかかわらず、延長僅か19.8kmの線区に一躍10両の復旧車を投入したのであるから、大量の余剰車を生じるのは当然である。

しかもここで淘汰される在来車が、全て国鉄払下げの木造電車であったのは皮肉である。

だがこれらの余剰車は直ちに廃車されたのではなく、当時乗客が増加する傾向を示し、従来使用してきた小型車両では、到底さばききれなくなった大雄山線の応援に振向けられたほか、開業を控えて車両入手に努めていた岳南鉄道に引き取られている。

このように復旧車が在来車の職場を奪うという現象は、やがて親会社である西武鉄道でも急速に進行するのである。

次に話題を再びモハ50形に戻してみよう。

この形式に属する車両は、モハ50~59の10両であったが、25年11月に筆者がその全車について調査したところ、形式が同一であるにもかかわらず、モハ51~53は主電動機を2個装備するだけであり、モハ50・59は制御軍であった。

また当時の架線電圧は600Vであったから、主電動機2個装備の車両であっても国鉄在籍時代の性能は発揮し得なかったことになるわけである(注27)。

このほか、モハ50形は、復旧に際して貫通扉を閉鎖している。

このこともそれが復旧当時には、連結運転を建て前としていなかった証拠といえるだろう。

またこの改造では、ウインドシル以下は埋め殺したものの、幕板に突出した部分はそのままにしたため、妻板に並ぶ3つの窓のうち、中央部だけが丈高くなるという面白い現象を呈していた。

このように、モハ50形は用法上でも形態上でも異色な車両であったが、駿豆鉄道に在籍した復旧車の中で最大の変り種は、戦災復旧車の中でただ1両だけという木造車のモハ38である。

この車両は、形式のうえでは鉄道省払下げの木造電動車であるモハ30形とは車長・主電動機出力が全く異なっていた。

また竣功図表に記載された製造年月よりははるかに早く就役し、公式の竣功期日には、すでに岳南鉄道に譲渡されていたのである。

モハ38は、台枠・台車から考えると、明かにモハ10系の被災国鉄電車の復旧車といえる(注28)。

しかし手続上では上信電気鉄道デハ20と同じく新製扱いになっていた。 |

異色車両の駿豆鉄道モハ52・38 三島にて 1950/11

|

もっとも手持ち部品流用ということは、設計認可申請に際して届出ており、新製車体も、上信とは異なり木製であった。

こうしてほぼ3年間で駿豆鉄道には合せて11両の被災国鉄電車の復旧車が登場したのであるが、この実績は工作力の貧弱な中小私鉄の工揚としては、相当な成果というべきであろう。

これを路線延長が同程度の中小私鉄という条件で比較すると、僅か2両の払下焼損車をもてあまし、そのまま小田急電鉄に譲渡しなければならなかった上毛電気鉄道のような事例があるからである(注29)。

だが、駿豆鉄道の焼失鋼体再用による復旧車の増幅は以上の11両で終りにはならなかった。

理由は戦後の復興が軌道に乗り、観光事業も営利の対象として成立するようになったことを契機として、中伊豆の温泉郷を縦貫し、さらに奥伊豆への玄関口としての役割をも果すようになった駿豆本線では、旅客数の著しい増加によって常時重連として車両を運用しなければならなくなったためである。

このような事態に対処する途は、勿論、車両の増幅となるのだが、駿豆鉄道がとった方策は、これを被災鋼体利用による復旧制御車とすることであった。

電動車としなかったのは、在来車の50PS主電動機付に比べると、復旧電動車であるモハ50形では出力向上が著しく、制御車連結の可能性が十分にあったからであろう。

かくして26年から32年までの間に、駿豆本線では合計8両の制御車が就役するのであるが、うち5両は西武鉄道からの譲受車であった。

また残る3両の場合にも復旧工事に当ったのは、西武鉄道所沢車両工場だったのである。

面白いことにこの3両の中の2両は、その前身が横須賀線用の2扉クロスシート車であった。

しかし復旧時には平凡な3扉ロングシート型となっている。外観では、600mm幅の狭窓がずらりと並ぶのもこうなっては仇花であろう。

西武鉄道からの譲受車は、国鉄モハ40・41・60形の復旧車であると公表されている。

しかし現車と照合すると、モハ40形は含まれていないように思われる。

西武鉄道における復旧時期は比較的遅かったが、17m形に先がけて淘汰されたのは、鋼体化方式によるクハ1411形の増備が進むにつれて、戦災復旧車出身のこれら5両が著しく見劣りしたからではなかろうか。

〔付記〕第14表(No188参照)では、クハ62を欠いていたので、この機会に付加しておきたい。

その要項は国鉄番号:モハ31024 被災場所:池袋(昭20/4/13)復旧年:27(西武所沢工場)である。

(注27)1500Vへの昇圧は34年9月であり、それまでは750V用の払下げ電動機を600Vで使用していた。

(注28)主電動機はこれも払下木製国鉄電車であるモハ102の78kW(600Vにおいて)のものを、転用したと考えられる。

(注29)茨城交通もかなり多くの国鉄戦災車の払下を受けている。

その中で電車は全て焼損鋼体のまま他社に譲渡したが、気動車は一旦は客車として復旧し、間もなくディーゼル動車に改装したから、上毛電気鉄道と同一の事例に含めるのは、酷であろう。

L 静岡鉄道 top

今日の静岡鉄道静岡線は、高性能車も走る立派な高速電車線である。

しかし、戦争も終りに近づいた昭和20年6月20日と7月6日の両日に戦災を受けたときには、静岡市内づ青木市内の両路面線への乗入れ運転も可能な貧弱な鉄道(軌道法)でしかなかった。

ところで当時の主力車両は、200・220・300形の単行運転形の中形ボギー車であったが、戦災はこの3形式の総数10両中の、実に7両に及んだのである。

そのため、大手私鉄が運輸省からモハ63形の割当を受けた代償として放出した在来車両の受入れは、カンフル剤としての役割を十二分に果していたのであり、また自社の被災車の復旧のために払った努力も絶大であった。

車両工場ではない日立製作所清水工場が、復旧工事に動員されているのも、興味深い出来事である。

もっとも、この事実を、静岡鉄道の積極的働きかけだけによるとみるのは誤りであろう。

敗戦による軍需生産の打切に伴う操業率の低下に悩んだ生産会社が、なれない車両工業部門にも手をだしたとみるほうが適切である。

また同様の事態は、京福電気鉄道が自社の被災車両を復旧した際にも東洋レーヨン石山工湯がその一部を担当し、東洋機械の名称の下に工事を施工するという形で再現されている。

さて、復旧後の形態では、ポールがパンタグラフに改められてはいたが、車両の性能には基本的な変化はおこっていない。

そのため静岡-清水間を往復する乗客が増加するにつれて、これらの復旧車は、より大型で常時連結運転をする車両に、主力車としての地位をあけ渡さなければならなかったのである。 |

軍需工場だった日立清水工場が復旧工事を行った静岡鉄道302

鷹匠町にて 1952/8

|

M 北恵那鉄道 top

岐阜県下の山間部を走るこの鉄道は、戦火とは無縁のはずである。

それにもかかわらず、1両の戦災復旧車を保有したのは、面白い現象といえるだろう。

だがその就役事情を調べてみると、偶然の要素が強いように思われる、また種車となったモハ120(鶴見臨港鉄道引継車)も、他の多くの被災車とはちがって、至近距離に落下した爆弾の風圧によって損傷した車両なのである。同様の事情で廃車になった例としては、上信電気鉄道デハ20の前身であるモハ311をあげることができるが、木製車であるモハ311の場合には、木部がほとんど吹き飛ばされていた。しかし、半鋼車であるモハ120では、最悪の事態だけはさけることができた。そうして、ある程度の補修を施せば使用可能な電動車を求めていた北恵那鉄道の目にとまったのである。それ故、名称は戦災復旧車ではあっても、焼損車両とは性質が全く違っている。

入線後は同社でただ1両のボギー車として活躍し、名古屋鉄道からの譲受車が集団をなして入線するまで、主力車両の座を守っていた。

N 京福電気鉄道 top

京福電気鉄道の路線は、京都府・福井県に存在しているが、戦災を蒙ったのは、福井県下の場合であった。

京都府下の路線が無傷であったのは、無防備都市と認定され焼夷弾攻撃を受けなかった京都市街とその近郊を結んでいたからである。

さて、京福電気鉄道の戦災復旧車は、合せて5両であったが、その内で3両が焼失鋼体・台車・電気部品を再用した電動車、2両が台枠・台車を再用し、車体を新製した付随車となっている。

またこのほかに、被災木製車の台枠上に新製車体を取り付けた電動車が、1両存在する。

ところで、京福電気鉄道では、復旧工事はみな外注しているが、最初に就役したのが 車体新製車であるホサハ61・62であるのは、他に例をみない現象であった。

またその形態が、京成電鉄の初期の車体新製車と同じく国鉄モハ63形まがいの切妻型3段窓付車両だったことが、一段と人目を引きつけたのである。

そのうえ程度の悪いことに、室内天井では、車長の方向に幅50cmほどの化粧板を取り付け、2列12個の裸電球を装備したほかは、筋骨むきだしという最低の艤装ぶりであった。

もっとも、上にあげたような状況は、昭和21年か22年のはじめころまでの出場車であるならば、格別不思議ではなかったが、ホサハ61・62は、すでに述べた運輸省規格型の新製車が就役しようとしている23年12月に製造されたのである。

このように、ホサハ61・62が特異な形態で就役したのは、前身であるホサハ18・20が木製車体の付随車だったためと考えられる。

とはいっても車体を新製するから切妻型になるという論理は成り立たないのであるが、その原因は、メーカーが運輸省向のモハ63系車両の新製に追われていたのと、一足先に出場した京成電鉄の戦災復旧車が切妻型であったからであろう。

一方、鋼体再製車であるホデハ13・17も、就役が24年になったにもかかわらず、粗悪な出来栄えであり、車体外板の凹凸が著しく、かなりの年月を痛ましい姿のまま走り続rナてきたのである(注30)。

その原因は、施工者である汽車会社東京が、復旧工事を片手間の仕事としてしか扱わなかったからではなかろうか。

(注30)藤原寛「京福電気鉄道」鉄道ピクトリアルNo90(1959年)

O 近畿日本鉄道 top

昭和22年6月以降、南海電気鉄道となった天王寺営業局所管の車両を除けば、近畿日本鉄道における電車の損害は軽微であった。

しかし同社の場合には、これにかわって生駒隧道内での車両焼失、花園駅(奈良線)における列車追突という混乱期の私鉄事故史でも稀な重大事故(注31)によって、戦災車を上まわる車両の損失を招き、車両不足の折からその復旧が望まれていた。

ところで、近畿日本鉄道の復旧車は、全てが車体新製車である。

被災車の中には十分再用し得る個体をもつ車両があるにもかかわらず、台枠すら使用しなかったのは、他社に比べて思い切った措置であった。

さて、全部で7両に達した復旧車の中で、600V線用として就役した5両(モ646・647・657、ク554・559)は、運輸省規格型として再用されたモ600系の15m形小型車両である。これに対して、名古屋線(1,067mm・1500V) で就役したモ6261・6262は、参宮急行電鉄が区間運転用として新製したデニ2000形が、昭和16年に改軌してモニ6251形となったものの復旧車であった。

モ6261・2は、車体新製車であるにもかかわらず、昭和22年に就役するという異例な車両である。

しかし資材不足だけはいかんともなしがたく、そのため、側窓のガラスを、縦の方向に3つに仕切り、1枚のガラスの横幅が30cm弱というせせこましい姿で登場している。

車体の外形は戦前にクロスシート車として注目を集めたモ6301形を3扉ロングシートとして車長を引き伸ばしたような感じのするものである(注32)。

(注31)この事故の概要は、和久田康雄「混乱期の私鉄」鉄道ピクトリアルNo174(1965年)に記されている。

(注32)近畿日本鉄道は、これと同時に手持ち資材をやりくりして同一の車体をもつク6321形5両を、日本車両で新製した。しかしこのような抜けがけの功名的な行動は、22年度からは運輸省の監督が強化されて不可能になっている。

P 南海電気鉄道 top

この鉄道が、戦災による極端な車両不足を20両の国鉄モハ63形の購入によって補足しようとしたのと同時に、自社の戦災車の台車・電気部品を整理し、これに新製車体を取り付けて対処しようとしたこどは、他に例の少ない大事業であった。

また工事担当者として、在来の車両会社だけでなく、船舶関係の工事量不足に悩んでいた川崎重工業泉州工場の工作能力を活用したことが、注目に値いしよう。

だがそれにしても資材の不足と運輸省の監督がきびしさをます中で、手続上では戦災復旧車であって、疎漏はないものの、大量の車体新製をあえてしたかげでは、それ相応の政治力が必要であったのではなかろうか。

さて、南海電気鉄道の戦災復旧車は、15m・18m・20mの3クラスからなりたっている。

これを輸送力増強の見地でみると、全て20m形とするのが有利と思われる。しかし現実には、再用する台車の心皿荷重の関係から、上記のような3クラスにわけざるを得なかったのである(注33)。

なお、これらの車体新製車は、全て下隆窓装備車であり、腰が高くて基板が広く、義理にもスマートとはいえないのであるが、車両不足の救世主となったという点では、軽視できない存在であろう。

また、15m級の一員であるモハ1251形中の1両が、日立製作所笠戸工場で試運転をしたときの状況が、「珍らしや 山陽線に電車」と題して、朝日新聞山口版(23年5月13日に掲載されているのを、次に紹介してみよう

(注34)。

今日からみれば、粗製乱造にすぎない車両を、当時はいかに評価していたかという点でも興味深い。

山陽本線に電車が走った! といってもこれは下松市の日立製作所笠戸工場で目下製作中の半鋼鉄電車の試運転が11日下松駅で行なわれたもの。

同社では目下盛んにこの電車を製作中で、本年中に60台作る計画で、大阪・神戸・熊本の各市電、広島電鉄・大分交通などからそれぞれ注文されている。定員100人、戦後始めての豪華車体である。

(注33)吉川寛・藤井信夫「南海電気鉄道」鉄道ピクトリアルNo200(1967年)

(注34)広島鉄道研究会会誌「バルチック」6号(1948年)中に掲載されたものの転載である。なお、新聞記事は、南海電気鉄道発注の高速電車を、路面電車として発注されたものとを混同している。 |

南海電気鉄道モハ1223(18m車) 吉川 寛

南海電気鉄道モハ2020(20m車) 吉川 寛

|

Q 京阪神急行電鉄 top

戦災復旧車とよばれるものの中には、被災鋼体・台車・電気部品の再用車と車体新製車があることは、すでに度々述べてきた。

だが実際にはこのほかに、戦災車を復旧したことにして届をだし、現車は完全な新製車であるという事例かある。

京阪神急行電鉄神戸線の、943~973形McTc5編成がその典型であり、それぞれに見合う帳簿上の旧車号を特っているが、その詳細については省略することにしたい。

ところで、被災鋼体などの再用車として就役した車両は、全部で13両に達するが、そのうちで11両が600V線の所属であり、2両が新京阪電鉄を引継いだ1500V用の車両である。

また工事は全て川崎車両で施工され、23年3月までに完了している。

だが、工事を車両会社に依頼したものの、当時の資材や技術水準では、これを戦前並の仕様である全鋼製車体とすることは不可能であったし、半鋼製としての出来栄えも感心したものではなかった。

また、新京阪線用の105・1509の場合には、他車と同じく屋根がキャンパス張り木製となったほか、通風器がおわん型から箱型2列に変更されたのが、異例であった(注35)。

このほか、特異な存在として600V線の小型木製の車両中から被災車を選びだし、これを電動貨車に改装して使用した事例が存在する。被災車を貨車に改装するということは、なにも京阪神急行電鉄に限った行動ではないが、電動車として再就役したのは、珍しいことである。

(注35)山口益生「京阪神急行電鉄京都線100形1500形に就いて」京都大学鉄道研究会雑誌(1955年)

R 阪神電気鉄道 top

被災鋼体をたたき直した復旧車を数多く保有したという点では、阪神電気鉄道も人後に落ちるものではない。

また多くの犠牲をだした原因としては、戦災による損失のほかに、空襲による被害を回避しようとして、神戸市内の地下線に疎開させた車両群が失火事故によって26両も焼失したことをあげなくてはならない。

このことは、戦災による99両の損失とあいまって、甚大な打撃を与えたのであり、終戦時の稼動車は在籍車両298両のうち、僅かに59両という惨状に追いこまれていた(注36)。

このような状況であったから、阪神電気鉄道の場合には、車両数を急速に揃えるためにも、焼損鋼体をたたき直す応急的な復旧法にならざるを得なかったが、601・801・831の3形式の場合には、運用上の便宜を考えて車体に改造が加えられた。

これら3形式に共通することは、従来は乗務員室の直後に客用扉があったのを改め、専用の乗務員扉を設けると同時に、客用算を窓1個分車側中央寄りにずらしたことであり、そのため側面の窓配置がD6D6DからE1D5D5D1Eに変化している(D:客扱扉、E:運転台扉、数字:窓の数)

また601・801の両形式では、カーブのきつい妻板に貫通扉を配し、妻面5つ窓型であったものをカーブのゆるい3つ窓型(貫通縁付)に改めたため、在来車とは全く感じのちがった車両が出現することになった。

(注36)阪神電気鉄道「輸送奉仕の50年」(1955年)p37、106による。本線の稼動車は、在籍204両中の30両であった。

なお戦争による損失99両のうち、全焼は40雨以上とされている。残りは半焼車や故障による運転不能車である。

S 山陽電気鉄道 top

手痛い打撃を受けたという点では、山陽電気鉄道も他社に比べてヒケをとらないし、ピンチヒッターとしては、空前絶後の国鉄電車1,435mm型であるモハ63800系McTc編成が入線している。

またこれと並んで、自社の被災車両を鋼体たたき直しの復旧車として就役させるという方法も採用されたのである。

だがそれにしても、これまで全電動車システムをとり、また主電動機出力でも余裕の少ない山陽電気鉄道で、復旧車の半数以上を制御車とした影には、資材不足による電装部品の欠除もさることながら、背に腹はかえられなかった当時の車両事情が介在していたように思われる。

ところで、戦災で焼失した車両の中には125・128(昭19年製)のように電装品が到着せず、車庫に留置中に難に合うという悲運のものも含まれていた。

それにもかかわらず、戦後は、復旧車の多くを制御車として就役させたのは、こうでもしなければ、必要な車両数を確保できなかったからであろう。

以上は、客車についての記述であるが、復旧車としては、以上のほかに、木製の有蓋電動貨車の台枠・台車を再用した半鋼製電動貨車3両が存在している。

T 伊予鉄道 top

すでに述べたように、地方鉄道・軌道における戦災は大都市に極端に集っている。

しかし、戦争末期に空襲の対象が地方都市にも及ぶようになると、静岡鉄道のように、中小私鉄としては、手痛い打撃を蒙る例もあらわれてきた。

伊予鉄道における戦災も、同様の事態の中で生じたのであるが、被害は軌道線に集中し、鉄道線では1両が焼失するにとどまっていた。

しかし、鉄道線の所属電車は10両に過ぎなかったから被災率は1割となるわけである。

そのうえ、戦災車が復旧したのは、昭和25年であった(注37)。

さて、戦災復旧車モハニ203は台枠を再用した車体新製車(25年日立製)で、窓配置はC3-EB5D5BEで、在来車のC3-EB1D8D2Eとは、全く異なっている。

(注37)本誌No185の第13表で、伊予鉄道の戦災復旧車をモハ105・モハニ203の2両としたのは、筆者の判断の誤りであり、原因は信頼度の低い文献に頼ったところにあるように思われる。

top

****************************************

|