|

****************************************

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ ⅩⅣ

INDEX

ⅩⅢ 経済車の開発

(私鉄高速電車発達史 中川浩一 鉄道ピクトリアル1965/1~1972/8連載)

1 バネ下重量の研究とその成果

2 車体軽量化の研究とその成果

3 特急専用車両の開発

A 小田急電鉄デハ17CO系特急車の就役

B 東武鉄道モハ5700系特急車の就役

C 京成電鉄1600形の就役

****************************************

新型台車の研究が軌道にのったころ、私鉄業界の前途には、車両の絶対数は一応確保したものの、戦時中からの酷使と保守不足に加えて、施設そのものの老朽化が進行している路盤・橋梁などの問題があった。

しかし、軌道負担力を強化し、線路容量の不足を解決するための資金負担は、極めて困難であった。

にもかかわらず、朝鮮戦争をきっかけに復興の軌道にのった日本経済は、人口の都市再集中を促がしたから、大手私鉄は車両の増備に追われる結果となった。

しかし、この際に在来型の車両を製造することは、施設の荒廃に輪をかけることになる。

とすれば、この際に手をつけることは、かねてから必要が叫ばれている車両の軽量化であり、軽量車両によって軌道の損傷を防ぎ、消費電力を節約し、出足を早くすることによって、経営の悪化を喰いとめることである。

さらに加えて、もうかる乗客としての観光客輸送に対する恐るべき競合交通機関としての大型バス(注1)の存在が、クローズアップすることになった。

かかる事態に有効に対処し、大型バスとの競争に打ち勝つためにも、私鉄業界は経済車の研究を指向したのは当然である。

私鉄業界の連合組織としての私鉄経営者協会は、部内に電車改善連合委員会を設置し、関係メーカーの協力を得つつ、経済的な標準車両の設計にのりだした。その狙うところは、新造費が安く、しかも性能は優秀で、運転費、線路・車両保守費を節減するという真に多岐にわたる条件付のものであった(注2)。

だがこの方針はいくたの曲折を経ながらもついに実現し、昭和30年には、私鉄経営者協会標準電車規格が設定されるという成果を生むのである。

(注1)大型バスの出現に対して私鉄が著しい脅威を感じた理由のひとつは、営業路線の絶対距離が短く、それが大型バスの行動圏内に含まれるからである。

例えば、小田急電鉄の新宿-箱根湯本間は、東京都心部を起点とした場合の大型バスの日帰り往復可能間に位置していた。

また、私鉄路線の中に観光路線的性格の強いものが多いことも、これが要因となっていた。

(注2)「交通技術特集・鉄道技術の進展」1952No82p234

1 バネ下重量の研究とその成果 top

台車それ自体におけるバネ下重量の軽減に関しては、前章で述べたように、戦前におけるTR23系台車の制式化をはじめ、戦後における両翼軸バネ式台車の量産(注3)が成果をあげていた。

しかし、高速電車の場合には、台車を改良するだけでは、バネ下重量軽減の目的は達せられないのである。

戦後、蒸気・内燃動力を使用する地方鉄道を、資材難・資金難を排して電化するための一手段として、淡路交通や栃尾鉄道が、主電動機を車両の床下に固定し、車軸への動力の伝達には、プロペラシャフトを使用するという手段に訴えるまで、わが国の高速電車は、車軸吊掛式の動力伝達方式を採用してきた(注4)。

しかし、この方針をとる限り、主電動機の重量のおよそ半分は車軸に直接に伝わってしまうのである。

バネを介することなく、重量が直接に軌道に伝えられることは、低規格の線路が多い私鉄の場合には、線路の保守面からも好ましいことではない。

また、主電動機それ自体にも振動による故障を生ずることになる。

そのため、主電動機を完全にバネ上重量とすることによって、バネ下重量軽減の目的を達すると同時に、車両保守費を軽減しようとする企ては、新型台車の研究の跡を追いながら進められることになった。

バネ下重量軽減の研究を進めるに当たって、その中核となったのは、日本鉄道技術協会(JREA)であった。

またこの研究に対しては、運輸省が科学研究補助金75万円の交付を決定し、かつこれが契機となって、国有鉄道・私鉄業界・車両メーカー・大学などが相協力して、目的達成の方向に乗出すことになった。

真に画期的な企画である(注5)。

バネ下重量軽減の見地から、主電動機を台車枠内に固定する方式に関連しつつ、最初の成果をあげたのは、東京芝浦電気であった。 |

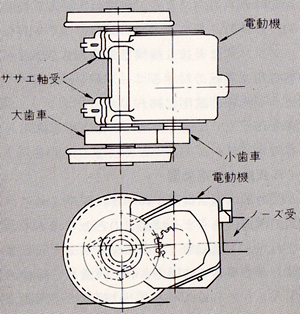

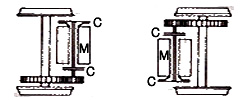

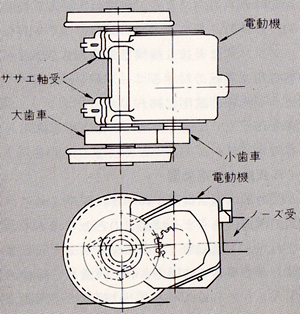

初期の電車の車軸吊掛式の動力伝達方式

モータを車軸と台車枠(ノーズ受)で支えていた。

久保田博「鉄道車両と設計技術」p105

|

1,067mm軌間を採用する鉄軌道の多いわが国では、台車枠の寸法は極度に制約されており、このことからも容積が小さいにもかかわらず、出力は大きい主電動機を開発する必要にせまられていた。

またこのことと並んで、在来型の主電動機装架方式である車軸吊掛式を使用すると、動力の伝達は歯車1段減速以外にその途がなく、歯車比の制約からも電動機の回転数をあまり高く取り得なかった。

これに対して、電動機を台車か車体に装架すると、歯車装置にも無理がかからず、また歯単比を大きくとれるために高速度電動機の使用が可能となり、電動機自体も小型軽量となって、台車内への装架が容易となるという結果となる。

かくして解答は、高速度軽量主電動機の開発と、台車枠内に固定された主電動機に生ずる回転力を、スムーズに車軸へと伝達する方式として、直角カルダン式駆動装置の開発となってあらわれた。

直角カルダン方式を最初に実用化したのは、東京芝浦電気である。

その試作品の皮切りであるTT1形は、昭和27年初めに完成し、名古屋鉄道で耐用試験が実施された。

その結果、歯車折損・軸受故障など、改良すべき点が発生したため、これが改良が行なわれ、同年秋、今度は1,435mm軌間である阪神電気鉄道を舞台仁してTT2形が試用されることになった(注6)。

TT1形・TT2形は、駆動装置それ自体についていうならば、全くの新製品である。

しかし台車部分は、在来品を流用し、改造を加えたものであった。

とくにTT1形の場合には、東芝府中工場が国分寺-府中工場(現、北府中)間の通勤用電車に使用するため、国有鉄道の戦災電車モハ41071の払下(鋼体・台車)をうけて復旧した、モハ1048(戦災復旧車)に取付けられていたTR25形台車が流用されている。 |

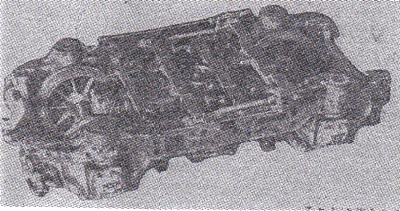

直角カルダン台車第1号の東芝製TT-1形の外観

結局普及しなかった。

|

こうして高速電車用台車におけるバネ下重軽減の第1作となったTR25形は、同じくバネ下重量軽減のための駆動装置の第1作ともなったのである。

かかる結果は、全く偶然の措置ではあるが、結果的には、成るべくして成ったものといえる。

TT2形の成功に自信を得て、東芝電気は、東武鉄道にTT3形駆動装置を納入した。

今回は台車も新製であった(注7)。

さらに、TT3形を装架した車体は、東武鉄道が特急ロマンスカー(有料特急)の新式化を計って新製した5700系の系列となるモハ5720-クハ720形(McTc)2編成分である。

看板電車としての特急車に、新式駆動装置(直角カルダン)を採用したのは、双方に自信があったからであろう。

しかし実際には、就役後の使用成績は当事者の意に反し、吊掛式の住友FS106に換装され、電装を撒したTT3形台車は、制御車に転用されている(注8)。

TT3形の制式化と平行して、新式駆動装置の開発に新天地を開いたのは、住友金属・三菱電気が開発した直角カルダン台車FS201形であった。

昭和27年11月に、名古屋鉄道に1両分が納入されたこの台車は、TT3形の場合と同じく、主電動機を台車枠に2個ずつ互い違いに取付けている。

また、電動機の軸方向が車軸と直角の方向に固定される結果、自在継手をもつプロペラシャフトを介して車軸に取付けられた歯車が駆動されるのである。

FS201形の場合には、この歯車にはスパーギアが用いられ、また歯車は鋳鋼製歯車箱に収められ、衝撃緩和のために防振ゴムを使用する配慮がなされた。

TT3形の場合には、TT1形以来のスパイラルベベルギアであったが、その成績は、先に記したように良好とはいえなかった。

なお、直角カルダンの試作品としては、このほかに東洋電機・汽車製造協同によるKS105形がある。基本的な構想はFS201形と同様であったが、動力伝達が2段減速となっている点が目新しい(注9)。

こうして、直角カルダン駆動装置は、その実用化の方向に歩みだしていた。

だが、この方式には多くの未解決の問題点が残されていた。

台車枠にコンパクトに収容される高速軽量主電動機の開発もそのひとつであったが、適切な歯車装置の開発にも、多くの問題が潜んでいたのである。

そのため、吊掛式動力伝達方式の場合と同じく、主電動機を車軸と平行させ、動力伝達の際には可撓駆動装置を介在させることによって、主電動機の台車への取付けを実現し、しかもバネ下重量の軽減に役立てようとする企てが行なわれた。

WN(Westinghouse-Nuttale)形駆動、あるいは平行カルダンと称されるこの方式の採用に当たって、最初の成果をあげたのは東洋電機である。

昭和27年秋以降、京阪神急行電鉄京都線所属の751を供試車として実用化を計ったKB100形では、車軸に取付ける歯車は従来どおりのスパーギアとしたうえで、この歯車と主電動機軸の小歯車との間に、WN形特殊継手(インターナルエクスターナルギアカップリング)をおくものと、中空の主電動機軸を貫通する握り軸の一端に歯車とゴム接手を介して動力を伝え、また握り軸の他端は自在継手を経て減速歯車に連結されて車軸を駆動するものとが、試験の目的で同時に採用されている。

しかし、東洋電機は後者の製品化に意欲をみせ、これをTDカルダン式駆動装置と称して宣伝に努めていた。

WN形駆動方式については、住友金属・三菱電機は一歩遅れをとった形となった。 |

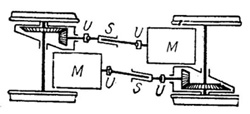

①直角カルダン台車

プロペラシャフトと傘歯車を使う

結局普及しなかった。

②平行カルダン台車WN継手方式

新幹線や1,435mm軌間の電車で普及、

モータの小型化で1,067mm電車にも使用可

③平行カルダン台車ネジリ軸方式

1,067mm軌間の電車用

モータ軸が中空でその中にねじり軸が通る。

その両端に板ばねで動力を歯車に伝える。

横堀進「鉄道車両工学」p115と久保田博「鉄道車両と設計技術」p108より作成 |

しかしこのグループは、三菱電機の提携先であるウエスチングハウス社から特許を導入し、やがて開業する。

帝都高速度交通営団丸ノ内線での全面使用をめざして、長期にわたる性能試験が実施されたのである(注10)。

ところで直角カルダン駆動力式は、1,067mm、1,435mmの両軌間において実用化の方向に歩みだしたのに対して、WN形駆動方式は、最初の間はもっぱら1,435mm軌間において使用されていた。

駆動装置の構造が台車枠の幅が狭ぐなる1,067mm軌間への採用に当たって妨げとなったからである。

WN形の1,067mm軌間への適用は、高性能電車の採用が普遍化した昭和30年代になってからのことであった(注11)。

(注1)大型バスの出現に対して私鉄が著しい脅威を感じた理由のひとつは、営業路線の絶対距離が短く、それが大型バスの行動圏内に含まれるからである。

例えば、小田急電鉄の新宿-箱根湯本間は、東京都心部を起点とした場合の大型バスの日帰り往復可能間に位置していた。

また、私鉄路線の中に観光路線的性格の強いものが多いことも、これが要因となっていた。

(注2・5)「交通技術特集・鉄道技術の進展」1952 No82 p234

(注3)この形式の台車は第2次世界大戦前にも試作されている。

東京市電気局700形・5000形(新)が採用した棒鋼組立式台車がその一例。

(注4) 主電動機を車軸と合車枠の両方にまたがって支える方式であり、台車枠で支えるためにでている突起にちなんでノーズサスペンションとよばれた。

吊掛式で主電動機をバネ上重量としうるものにクイル式があるが、構造が複雑でわが国の保修技術では使いこなせなかった。

国鉄ED54形がその例。

(注5)「交通技術特集・鉄道技術の進展」1952No82p234

(注6)「東京芝浦電気株式会社85年史」1963年p693、「交通技術特集・鉄道技術の進展」JREA1952年No82

p234

(注7)「東武鉄道65年史」1964年p249

(注8)モハ5720形と同時に東武鉄道は東洋電機製の高速軽量電動機による直角カルダン車2両(モハ5800形)を就役させたが、使用実績は不良であった。

(注9)TT3の歯車比が49:10、FS201形67:15であるのに対して、KS105形は33/18×48/18

(注10)丸ノ内線用の新型駆動装置に使用する平行カルダン用歯車式フレキシブルカップリングは、28年2月に試作。

この駆動装置を取付けた試作車2両(1470・1471)は銀座線で試験をかねた乗務員教習に使用された。

同年6月丸ノ内線用のFS301形30両分が納入され、日本における高性能電車制式化の口火となった。

(注11) 1,067mm軌間最初のWN形使用車は、長野電鉄が特急運転用に新製した2000系McTMc編成(昭32以降)。

2 車体軽量化の研究とその成果 top

経済車の開発のための諸施策の中で、防振台車・新型駆動装置についで試みられたのは、車体の軽量化であった。

車体を軽量化すれば、車両製作費をはじめ、運転費・保線費など、各方面で多くのメリットを生じることは自明である。

しかし車体の軽量化を実現するためには、材料的にも構造的にも、未解決の問題が数多く存在し、研究の成果も不充分であった(注12)。

昭和20年代における車体軽量化の試みには大別すると2つの方向がある。

第1は、使用鋼材に特殊な加工を施こすことによって重量を軽減することであり、第2は車体の荷重とは関係ない部分に軽合金板を多用することによって、桜木町事故以後の懸案である車両不燃化と車体軽量化の問題を同時に処理することである。

この2つの試みのうち、前者は京王帝都電鉄が先鞭をつけ、後者は京阪神急行電鉄によって実施されることになった。

京王帝都電鉄による試みを技術的に支えたのは、日本車両東京支店であった。

併用軌道を有するlnter urban的色彩からようやく脱しつつあった京王帝都電鉄京王線においては、同線では画期的な大型車としての2600系に続いて、2700系編成(McTMc)の新製が計画されていた。

この際に電動車を高張力鋼材によって製造する企画が取上げられたのである。

しかし、普通鋼材に対して、同一重量で約2割の強度を保ちうる高抗張力鋼を使用すれば、かなりの重量軽減が可能なことは、理論上からは明らかであるが、これを車両に使用した場合、溶接と熱加工をいかにするかが、全く未経験であった。

加えて、高抗張力鋼の単価が割高で、入手に難があることも採用をためらわせる因子となっていた。

しかし車体軽量化の実現のためには、困難もあえて排除しようという機運が芽ばえていたのである。 |

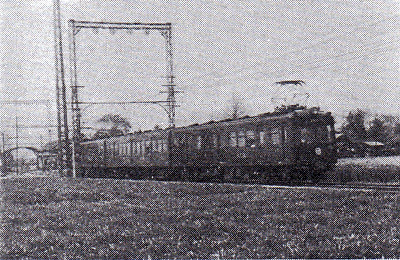

車体に高張力鋼を用いた京王電車デハ2705+サハ2753+デハ2706

多摩霊園 1954/4

|

デハ2700形の製作に当たっては、台車にも高抗張力鋼の使用が試みられた。高抗張力鋼(張力66kg/mm2)を使用したこの台車(NA4)は、在来型に比べて約3tの重量軽減を実現し、車体で発生した約2tの減量と合せて、在来車の自重(40t)を1割以上も軽量化したのである(注13)。

京王帝都電-日本車両の試みに比べると、京阪神急行電鉄-ナニワ工機による純アルミニウム板を天井板や客室内化粧板や腰板などに使用する試みは、技術上の価値の点でははるかに低いものであった。

しかし車体軽量化のうえでは、同種の全鋼製車体を製造した場合に比べると、約1tを減じることができた。

最初の該当車両は、神戸線における車両大型化の口火を切った810-860形、京都線に阪急形編成を導入した710-760形であった。

この両形式の第1次新製車は(注14)、ともに同電鉄が戦後初めて新製したクロスシート車であり、また600-1,500V復電圧車として、京都-神戸直通可能であったことも、室内艤装に新しい試みをなさせる動機となったのであろう。

以後、ナニワ工機はアルミ材の使用範囲を、側引戸や客室仕切扉・吊革棒・網棚捧にも拡大し、28年3月までに適用両数を42両に増大させている(注15)。

京王帝都・京阪神急行に続いて、車体軽量化の試みに新しい境地を開レたのは、近畿日本鉄道であり、大阪・名古屋線用特急車の新製に当たって、普通鋼材による車体の軽量化と室内艤装に使用する金属のアルミ化に伴う成果によって、大幅な重量軽減を計ったのである。

従来、近畿日本鉄道大阪線で使用されてきた車両は、20m級電動客車で56t前後、付随車でも33tほどという重いものであった。

これを約2割も軽くしようというのが狙いなのである。

またそのための設計案を取りまとめたのは、近畿車両であった。

軽量車体設計の主軸となったのは、円環式軽量鋼体であり、台枠中梁を省略し、側梁・前中梁を除くと台枠に使用する鋼材には適当な鋼板をプレス加工したものを用いている。 |

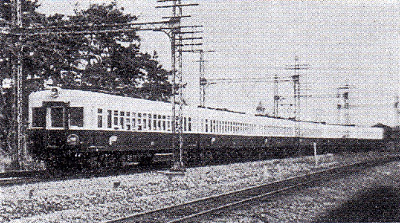

室内艤装のアルミ化で軽量化を図った近鉄特急

モ2251+サ3021+サ3022+モ2252+モ2237

伊勢市-宮町間 1953/10

|

さらに、枕梁・横梁には、フランジ付の特殊重量軽減孔を設けたのである。

また鋼体にもプレス加工の鋼材が積極的に用いられるなど、種々の工夫が行なおれた。

室内では天井板・化粧板・腰板・扉はもちろん、シート・背ズリ枠もアルミ化されている。

こうして多くの工夫が車体製作に当たって試みられた結果、大阪線用の場合には車体重量を従来の約12tから9tに低減しえたのである(注16)。

重量を3/4に減じたのであるから、当初の目的は立派に果たされたといえるだろう。

だが、これらの特急車はやがて出現する画期的な特急専用車への場つなぎ的使用を、当初から予定されていたため、機械部分には目新しい措置はとられなかったほか、ビスタカーに始まる新性能車の増備に伴って、3扉式の一般車への格下げ改造を余儀なくされたのである(注17)。

京王帝都電鉄・近表日本鉄道において、軽量車体の開発が進められるに先だって、元日本車両取締役小坂狷二は、”車両の軽量化”と題する一文を発表し、

「日本における車両の軽量化は、動力費節減のうえから好ましいばかりでなく、旅客に対する優遇処置をとればとるほど車体重量は増加する傾向をもつが故に、極めて重要な問題である」

と提案した。しかし、その実現は

「軽合金・不錆鋼の如き特殊材料は入手困難であろうから、この方面からでは当分絶望状態であり、普通構造鋼材を用いるとすれば重量節約の余地は甚だ少ないが、設計の再検討を行なえば或いはなお微小なパーセントの節約は出来ぬことはあるまい」

として、それよりもむしろ

「電車は車体重量に対して電気設備の重量が相当なパーセントとなる。

依て車体の重量を節約しても全体としては甚だ僅少なものになるから、むしろ電気部分品の重量を思い切って節約することの研究が甚だ必要なことであろう」

と述べている(注18)。

すでに述べたように、経済車の開発が、高速軽量電動機とその駆動装置の完成を、最初の手がかりとしておし進められたのもうなづける。

確かに、前記の論説中にいう軽合金(アルミニウム)、不錆鋼(ステンレス)のような特殊材料で車体を構成する技術は、新式駆動装置の開発が量産体制を築きあげた昭和30年代に展開した。

そして、車体部分において定量を軽減しようとするならば、

「思い切って胴殼構造(シェルコンストラクション)にまで飛躍することもまた考慮されて然るべき」

と指摘した方向が、小手先的な軽量化法を押えながら、東京急行電鉄によってやがて試みられることになる。

その成果が、昭和29年以降に量産されたデハ5000系軽量電車の出現となるのである.

(注12)戦前にも、ガソリン動車の車体には軽量設計がなされていた。

しかしこの場合には、使用鋼材の板厚を薄くし、かつ車体断面を縮小することによった。

九州鉄道の軽量車2000系の場合にも結果は似かよっていた。

(注13)昭28/1製のデハ2701~2706の場合には、材料工作の都合から、2701~4は骨組のみを高抗張力鋼使用とし、2705・6になって車体・台車の材料に全面的に高抗張力鋼を使用した。

同年8月製の第2次車(デハ2707~20、クハ2771~7)では全面的に高抗張力鋼を使用。

(注14) 810-860~812-862、711-761~717-767の20両で昭和25年製。

(注15)ナニワ工機「京阪神急行電鉄車両の軽金属利用状況」車両と軽金属1955年p116・117

(注16)近畿日本鉄道「新造車両の軽量化について」車両と軽金属1955年p122

(注17)大阪線用はモ2250形・サ3020形でMcTMc編成を組み、名古屋線ではモ6421形・ク6571形がMcTc編成で使用。

(注18)小坂狷二「車両の軽量化」電気鉄道の4の1(1950)p5

3 特急専用車両の開発 top

私鉄業界が経済車の開発に熱意をみせた理由の中には、観先客輸送において、大型観光バスを押えて優位に立とうとする心づもりがあった、

とすれば、観先客誘致を狙って設定されてきた料金制特急列車に用いる車両のあり方についても当然検討が加えられることになるわけである。

この問題に率先して取組み、合理的な回答を提示したのが小田急電鉄であった。

A 小田急電鉄デハ1700系特急車の就役 top

戦後における最初の料金制特急用新製車として就役したのは、小田急電鉄デハ1910形であった。

しかしこの車両は、指定席制度を採用し、しかも途中停車駅を局限するいわゆるノンストップ列車に専用したにもかかわらず、短時分内に相当数の乗降客を扱うことを前提にした片側2扉型の側窓配置で作られていた(注19)。

しかし実用上からは、かかる多くの客接扉は、特急専用車両には不必要である。

そればかりでなく、扉を多くすればそれだけ座席定員数が減少するからである。

ところで、料全制特急の本数が少なく、一般の列車と車両が共通運用されている場合には、小田急デハ1910形のような車両が出現することもやむを得なかった。

だが、指定券の売上げが好調なことにつられ、1人でも多くの乗客を収容しようとして、扉部分のいくつかを締切って補助席を設けると、そのことが次には待遇上での差別となって、非難の声を高める結果を生むのである(注20)。 |

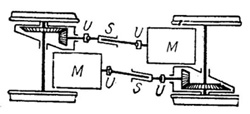

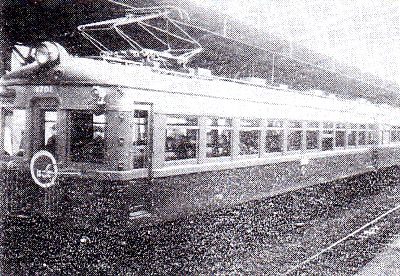

扉を減らした小田急特急専用電車デハ1701(初期)

台車はKS31L 百合のマークもない 新宿駅 1951/3

|

この声に応じて、明確な回答をなしたのは、小田急電鉄が26年2月に新製したデハ1701-サハ1751-デハ1702という固定編成(McTMc)の特急専用車であった。

デハ1700系特急車は、17mデハと20mサハの1編成に対して、デハに1対の客室扉を設けただけであり、サハには非常扉をおくにすぎなかった。それ故、サハの座席を指定された乗客は、デハの連結部に設けた客扱扉から広幅貫通路を介して客室に出入するのである。

オープンデッキの場合を除けば、側面に客扱扉はあるのが当然と考えてきた通念を、サハ1750形は見事に打破ったといえるだろう。

デハ1910系において試用された広幅貫通路(注21)の経験は、サハ1750形の使用実績に、いささかの傷もつけなかったのである。

デハ1700系特急車は、接客設備においてもデハ1910系に比べて一段の向上をみせていた。

固定式クロスシートとロングシートの併用という座席配置は、オール転換クロスシートに改められた。

通勤用にも使えるようにという考えで設計したデハ1910系にみられた吊皮は、そのままの形での転用を考えないため、設けられなかった。

デハ1910系で好評を博した喫茶スタンドと客席への出前サービスは継承され、放送室・便所とともにサハに集中配置されている。

喫茶スタンドの位置は、座席配置との関係から、サハ1960形では、連結部の一隅に押しこめられていたが、サハ1750形では客扱扉とは無関係に配置できるため、車座中央部において接客上での合理化がなされたのである。

車室構造のうえでは、デハ1700系専用特急車は、確かに画期的な車両であった。

しかし、電車としての性能のうえでは、大きな妥協を強いられている。

デハ1700系特急車の第1編成は、国有鉄道から譲受けた戦災電車の復旧車として就役した、モハ30067-モハ63168-モハ32011がその種車といわれており、またそのために、車長・車幅に制約を伴っている。

だが、台車と主電動機は、特急車としての性能保持の必要もあって、小田急電鉄手持品のうちから、最良品を選びだして、流用することになった。

デハの台車・主電動機は、デハ1600形からKS33L形鋳鋼台車・125PS主電動機を振替使用し、サハはサハ2051(サハ1961を昭25/12改番)のMD5形(三菱製の新型台車)を転用したのである(注22)。

なお、部分的な設計改良としては、運転士座席を調節式とし、計器の集中配置を実施し、警笛の取付位置をあげて、妻板上部の屋根に並列した埋めこみ式としたことがあげられよう。

また、デハ1702の台車には、円板車輪が試用されている(注23)。 |

小田急電鉄特急デハ1700系 登戸 1957/1

川島常雄

|

デハ1700系特急車は好評であった。

第2編成であるデハ1703-サハ1752-デハ1704は、同じ年の8月に就役したが、性能上では第1編成とほぼ同じであり、サハの台車は譲受車に取付けられていたTR25形のままである。

年度の種車は、公式には、モハ43005-モハ63082-モハ43037とされている。

しかし、車長20mのモハ43形の台枠を切り詰めて17mのデハ1700形にしたとは考えにくい。

デハの台車・主電動機の関係は、第1編成の場合と同じである。

1年後の27年8月には、第3編成(デハ1705-サハ1753-デハ1706)が就役したが、これらは完全な新製車であり、台車も全て新型台車(FS108)に統一されている。

外観も第1・2編成とは多少相違し、前面の形態は大きな2枚窓をもつ非貫通型に改められ、屋根が鋼板張上げ式である客室内では、アクリル樹脂カバーの交流蛍光灯を使用した点が目立っている。

第3編成の登場を特色づけたもうひとつの出来事は、全車の側面中央に神奈川県の県花である百合の花をデザインしたアルミ製の大型マークを取付けたことである。

画期的な特急車であるデハ1700系は、昭和32年まで小田急の看板電車となった特急ロマンスカーとして活躍した。

第1・2編成の転用台車は、昭28/10と昭29/3に、それぞれFS108 に振替えられていた。

そして、小田急電鉄車両史上でのコペルニクス的転換を成し遂げたSE車(Super Express Train)の登場によって、通勤用への格下げ改造の途をたどったのである(注24)。

なお、小田急電鉄では、デハ1700系の原案作成段階から運転台を屋根上に取付ける構想をもっていた。

昭和25年初め、箱根登山鉄道への乗入れ事情についての資料を得る目的で、小田急本社をたびたび訪問した筆者は、車両課のK技師から運転台を屋根上におく構想をうかがった憶えがある。

しかしこの案はNSE車の新製まで日の目をみず、結果的には、名古屋鉄道のパノラマカーに先を越されることになったのである。

(注19)新製に当たって3扉通勤用と計画されていた10両の新製車の中から、4両を別金利特急に転用することになったため、妥協の産物としてかかる形態となった。

詳しくは生方良雄「小田急電鉄」鉄道ビクトリアル101(1959)p40参照。

(注20)在来車を転用した近畿日本鉄道の場合にも事態は同様であった。

CLUB CAR No26(1948)の”当世電車かぞへ唄”には、

「伊勢行特急の指定座席券、苦労の挙句求めても余程運がよくなければ御粗末な補助シート」

という苦情が記されている。

(注21)広幅貫通路は戦前すでに阪神急行電鉄(現京阪神急行電鉄)が920-950形に採用して好評を得ていた。

(注22)デハ1600形には払下によって入手したTR25形にMT7~10形主電動機を組合せて使用した。

同じ手法は第2編成就役時にも実施されている。被転用車はデハ1607~1610であった。

(注23)私鉄情報「小田急の特急車が出来た」電気車の科学1951年3月号p66

(注24)デハ1700系の就役によってデハ1910(デハ2000)系は昭27に特急車の座をおり、昭31には3扉ロングシートに改造されていた。

デハ1700系も前車の轍を踏んだのである。

B 東武鉄道モハ5700系特急車の就役 top

昭和20年代に、関東地区で料金制特急を運転したのは、小田急電鉄・東武鉄道・京成電鉄の3社である。

この3社の中で、最初に運転を行なったのは東武鉄道であったが、特急専用事の新製に関しては、小田急電鉄が先鞭をつけている。

東武鉄道の料金羽特急車として、24年4月1日以降専用使用されたのは、デハ10系McTc編成であった。

この車両は、戦前に製造した固定クロスシート車の改装車(注25)で、深々としたソファを思わせる座席は快適であった。

便所・売店・放送設備も取付けられたこの特急車は、間に合せ的な小田急デハ1910系よりも、料金制特急車らしいムードをただよわせていた。

だが、東武鉄道においても料金制特急によりふさわしい車両を新製しようという計画は、25年後半から具体化の方向をたどることになった。

料金制特急に専用する目的で新装したモハ5700系McTc編成の第1陣は26年9月に就役した。

日光・鬼怒川の両観光地が秋のシーズンに間に合せるためである。

ところで、この時点て就役した特急車は、独特の流線型のマスクをもつA編成4両(モハ5700-クハ700、モハ5701-クハ701)と、丸妻で貫通扉をもつB編成2両(モハ5710+クハ710)にわかれていた。

このことは、設計者の理想主義的なデザイン・フィロソフィにもとづいている。

デハ10系によって運転されていた当時から、東武鉄道の料金制特急列車は、McTc編成による東武日光ゆき・鬼怒川温泉ゆきのほか、下今市で分割する東武日光・鬼怒川温泉ゆきのMcTc+McTcで成りたっていた。

このような運用を行なう場合、全てを非貫通型の流線型車とすると、それぞれ片運転台式のMcTc編成の間には、連結面に貫通路を設けられても、2編成併結すると、相互の編成はただ連結されているだけとなり、一体化したサービスをすることができないことになる。

車掌の客扱、車内販売の方法に関しても種々の不便を生じることも明らかであった。

そのため、4両編成を組成する場合には、A編成を分割し、その間にB編成の運転台同志を合わせた中間車を挿入し、モハ5700(または5701)-クハ710+モハ5710-クハ700(またはクハ701)という編成を作って、各車の貫通路を有効に使用しようと目論んだのである。 |

東武鉄道モハ5711(B編成)急行用に格下げ後

日光 1956/3 吉川文夫

|

このような設計は、列車の組成作業、保守・整備の実務を担当する現場の実務を無視した机上プランにすぎなかった。

モハ5700系特急車が就役すると、7両編成運転のために、AB両編成をときに応じて組みかえるといった面倒を現場は喜ばなかった。

A編成同志の4両編成、A編成+B編成の4両編成が運転されたりもして、非貫通のA編成運転台はもてあましものと化したのである。

そのため、28年3月に増便された6両は全てB編成とされ、A編成も後に運転台を貫通扉付の丸妻型に改造して、A編成。B編成の区別は消滅することになった。

A編成の妻面は2枚窓、腰板部分にはヘッドマークを取付け、そのホルダーのデザインが猫のひげを連想するため、”猫ひげ”のニックネームもつけられた。

デハ5700系の側面の窓扉配置は、1車両に客扱扉3つ(左側2ヵ所、右側1ヵ所)という面白い方式であった。

これは運転台直後に1対の客扱扉をおいたほかに、連結部の客扱扉をモハ・クハを組み合せて1組とする、たがい違い型としたからである。

連結面の客扱扉のない部分には、モハでは放送室、クハでは便所がそれぞれ設けられていた。

客扱扉の互い違い型採用には、小田急電鉄の場合と同じく、特急専用車に一般車なみの扉数は不要という思想と、座席定員を減らさずに、放送室・便所のスベースを生みだそうとする思想がからみ合っていたものと思われる。

小田急電鉄の揚合とはちがって、モハ5700系に完全な新製車であり、客室照明は当初から蛍光灯、台車も新型台車を使用した。

12両を数えたモハ5700系のうち、すでに記した26年製6両とモハ5711-クハ711(昭28/3製)は、吊掛式電動機をFS106に装架したが、モハ5720・21-クハ20・21 (昭28/3製)の各McTc編成は、東芝製のTT3形直角カルダン駆動装置付新型台車を装備している。

だが、いわゆる高性能電車の第1作ともいうべきこの編或は、経済車の決定版として自信をもって送り出したにもかかわらず、肝心の直角カルダンの具合が悪く、後に吊掛式に改造されている。

ところで、同じく転換式クロスシート車として製造された小田急デハ1700系と、東武モハ5700系を比較すると、前者は側面の窓幅を1100mmとし、塗装を上半イエロー、下半ブルーとする派手なよそおいとしたのに対して、後者はクロスシートのピッチに窓幅を合せて800mmとしたほか、塗装も上半ベージュ下半ふじ色という地味なものであった。

積極果断な小田急に対して、石橋を叩いて渡る東武の社風が車両のデザインに対称的にあらわれた例とみたい。

なお小田急は3編成とも、東急横浜製作所に発注したが、東武の場合には、日本車両東京支店(モハ5700-クハ700、モハ5720-クハ720、クハ710)、汽車会社東京製作所(モハ570i-クハ701、モハ5721一クハ721、モハ57工O)、ナニワ工機(モハ5711-クハ711)と総花式に発注したこともまた対称的であった。

(注25)クハはオールクロスシート、デハは主電動機点検用のピットを客室内に設けたことと関連して、一部にロングシートを設けていたが、側面2つの客扱扉の間はクロスシートであった。

C 京成電鉄1600形の就役 top

昭和28年5月、京成電鉄は1600形McTc編成ロマンスカーを就役させた。

京成電鉄における座席指定制特急は、在来車を改装した1500形のMcTc編成を使用して、すでに殆められていたが、これを新設計のMcTc編成によって、代替しようというのである。

1600形は、Mcの1601とTc1602な組み合せた特急専用車として製造されたが、客扱扉の配置は、小田急・東武のいずれとも異なる非対称形であった。 1車体で片側各1ヵ所に設けられた客扱扉は、左側面では運転台直後に設け、右側では連結部におかれている。

それ故、1601と1602を連結すると、連結部では客扱扉が互い違いになるわけである。

1600で採用された新機軸としては、このほかに簡易リクライニングシートと荷物棚支持金具に組みこまれた座席灯がある。 |

京成特急開運モ1601+クハ1602 荒川鉄橋 1954/9

|

室内灯としては、通路上にも1列の蛍光灯が取付けられたから、室内照明の効果は、飛躍的に向上することになった。 国有鉄道の特別2等車の専用設備視されてきたリクライニングシートが、私鉄電車にも採用されたのは、画期的な出来事であった。

連結部では、1601に放送室、1602に便所が設けられたほか、観音開きの広幅貫通路のわきに、デパートをスポンサーとするショーウインドがおかれたのも、目新しい点てある。

このほか、運転室と客室を仕切るクシ形の部分に21形テレビが取付けられ、”テレビ特急”の別名を与えられるもとになった。

受信アンテナは、1601の連結部妻板に装備されたが、1601形を使用する料金制特急”開運”の運転時間帯には、テレビ放送が殆どなく、せっかくの名案も宝の持ちぐされに近かった。

接客扱扉のうえでは、1600形は確かに多くの工夫をこらしていた。

しかし電車の性能の点では、これといった特色は見当たらない。

台車は新型台車のKS104Aを採用したが、主電動機は吊掛式である.

1600形は、32年3月に中間電動車1603を増備して3両編成(McMTc)編成になった。

中間車を電動車にしたのは、1602には便所と床下水槽があって、電装工事を行ないにくいからである。

ただ外観上の考慮もあって、パンタグラフは1602の運転台寄に増設された。

1602は1601との連結部にはデスクが設けられ、これは予備席にも転用できた。

1602との連結部には売店がおかれている。

客扱扉は非対称配置で、隣接車と互い違いになることに変わりはない。

製造は3両とも汽車会社東京製作所であったが、正面窓下のヘッドマーク取付金具は、左右に羽根を伸ばしたようなデザインであり、車体によくマッチしていた。

小田急デハ1700系、東武モハ5700系という先輩がいる中で就役したから、京成1600形特急車はあまり注目されなかった。

しかし機能的には、なかなかよく考えられた車両といえるだろう。

昭和20年代に就役した料金制特急専用車の中で、小田急デハ1700系が通勤用への格下げ改造を実施され、東武モハ5700系が急行用への転用を余儀なくされたのに対して、京成1600形が最後まで料金制特急に使用されたのは、営業政策の相違からくる問題であろうが、1600形がよくデザインされた特急車であったことも、その一因といえるであろう。

〔付記〕運用上では、近畿日本鉄道モ2250系(1,435mm軌間)モ642系(1,067mm軌間)は、料全制特急に専用された。

しかしすでに述べた車体軽量化の点ではかなりの成果をあげてはいても、特急用車両としてのデザインには、目新しい点が見当たらない。

モ2250形・サ3020形は、参宮急行電鉄が全通時に製造したデ2200形・サ3000形のデザインを基本的には受けついだうえで、これに特急用として若干の改良と近代化を加えただけである。

また製作当初から一般車への転用が考えられていた。

それ故、小田急・東武・京成の専用車とは、同列視しないのが妥当であろう。

top

****************************************

|