|

****************************************

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ ⅩⅣ

INDEX

XI 高速運転の復活

(私鉄高速電車発達史 中川浩一 鉄道ピクトリアル1965/1~1972/8連載)

1 急行・特急運転の再開

A 関西地区における急行・特急運転の再開

B 中京地区における急行・特急運転の再開

C 関東地区における急行・特急運転の再開

2 中小私鉄における急行運転

3 急行・特急運転からみた大手私鉄の特性

4 有料特急の運転

5 有料特急用車両の概要

A 近畿日本鉄道

B 東武鉄道

C 小田急電鉄

****************************************

昭和24年12月3日、京阪神急行電鉄(阪急)は、京都-神戸間で直通特急の運転を開始した。

戦時の強制措置によって京阪電気鉄道を合併(昭18/10/1)し、名称のうえでは「京阪神」急行を名乗りはしたものの、実態においては十三駅での乗換えによる以外に、京・阪・神の3都を連絡する手段を待たなかった同社にとっては、直通特急の運転は、まさに”待望”の事業であったろう(注1)。

京都-十三間は1500V、十三-神戸間は600Vという技術上の障害を克服したこの措置は、名目に終りがちな強制合併の事後処理の中では、明らかに一頭地を抜いた施策であった。

強制合併は、すでに東京急行電鉄の4分割、近畿日本鉄道から旧南海鉄道経営部門が分離するという結末を生んでおり京阪神急行電鉄自身も、京阪電気鉄道を分離するのやむなきに至ってはいた。

しかし京阪神急行電鉄の場合には、一元的経営の方針が旧京阪電気鉄道から新京阪線を挙出させることに成功したのである。

神戸線・京都線を一体として経営するという方針の下では、旧京阪電気鉄道関係者の希望は陽の目をみるに至らなかった(注2)。

京阪神急行電鉄による京神間70分の特急運転は、戦争によって一時中断していた私鉄業界におけるスピード競争の再開を告げる画期的な出来事であった。

同じ年の4月1日に梅田-神戸間30分運転の特急を運転して、国鉄と阪神電気鉄道に挑戦してきた同社は、予想される国鉄の京阪神間急行電車の運転再開に備えて、先制攻撃をかけたのである。

阪神が38分運転の急行で対抗策をとったのは、昭25/5/7のことであった(注3)。 |

|

(注1)京阪神急行電鉄では昭19/4/8以来、梅田-十三間に新京阪線の急行を乗入れさせていた。

昭20/6まで継続したこの方法は、使用電圧・車両限界の相違を克服した措置であった。

また中断後も鋭意復旧に努め昭23/8/11を期して再開に漕ぎ着けている。

新京阪線の1500V用大型車両(デイ100系)が使用され電圧切替装置を車体に装架し、機器類を制御したが600 V区間における表定速度は低かった。

(注2)京阪電気鉄道の分離(昭24/12/1)に当たって京阪神急行電鉄社長太田垣士郎は、

「西部ブロックは国鉄と並行しており、之と競争を余儀なくされる関係上好むと好まざるとに拘らず運転時間の短縮、車両の新造等その重点を西部プロックに指向せねばならない」

として、新京阪線を阪急系列下に組みこむ意志を明かにしていたし、事態はその通りに進行した(京阪神急行電鉄50年史)。

(注3)阪神電気鉄道株式会社「輸送奉仕の50年」(1955年)p41

1 急行・特急運転の再開 top

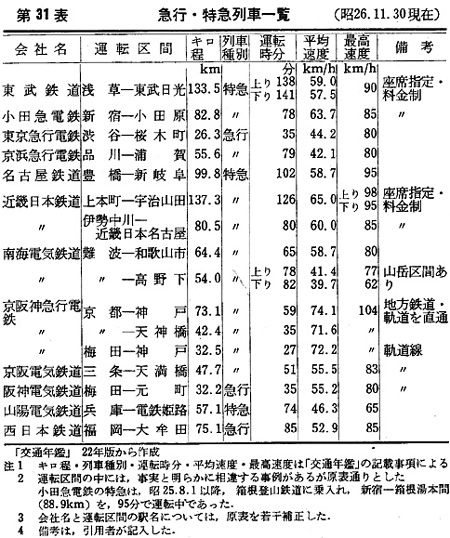

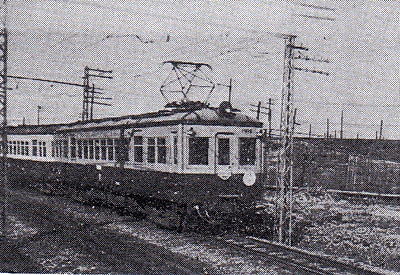

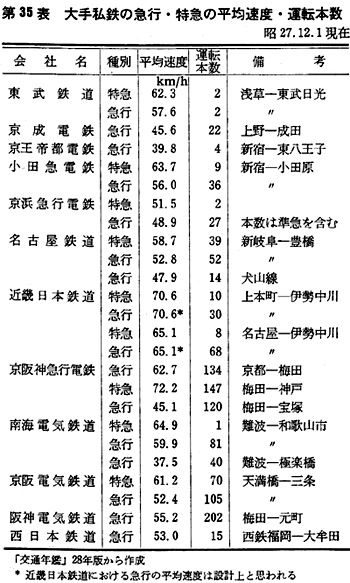

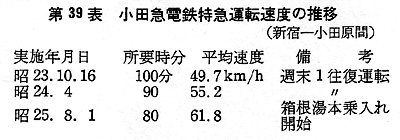

「交通年鑑」昭和27年版は、前年版では、運転信号保安規程の改正、運転事故、車両の3項から成りたっていた民営鉄道篇・運転車両の章の中に、”私鉄のスピードアップ”を特設した。

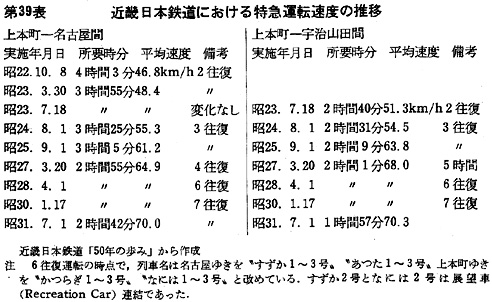

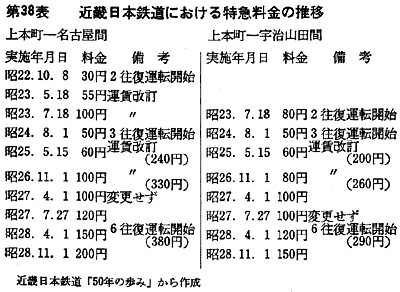

先に示した京阪神急行電鉄の特急運転再開、近畿日本鉄道・小田急電鉄・東武鉄道による座席指定制特急の運転開始など、私鉄業界における高速運転の普及に対応する措置であった。

以下、しばらく「交通年鑑」の記述を引用し、当時の状況を探ってみよう。

戦争中及び戦後の荒廃期においては、地方鉄道も軌道もすべて、いかに「安全」に「確実」に客貨の輸送を全うするかと云う点にのみ汲々としていて、「迅速」と云う要請に対しては不本意ながら、しばらく目を閉じているより仕方がなく、社会もこれを諒としていた情況であったのである。

然し、戦後第5年第6年ともなると我が国経済界の復興に伴い必要資材も出廻って来る一方、民生も安定して来た結果、交通機関に対しても自然スピードが要求されることになったのである。

各地方鉄道、軌道においては設備の改善に努力を傾注し、続々戦前の線或いはこれをしのぐ線にまで復帰向上して来て、列車も特急とか急行と銘うってはなやかなスピードサービスを展開して来たのである。

現在急行運転をしているものの重要なものを挙げると、表の通りである。 |

A 関西地区における急行・特急運転の再開 top

戦後における車両の復旧整備が、関西地区においては見るべき状況にあるということは、監督当局も等しく認めるところであった(注4)。

また、関東私鉄に比して、関西私鉄の体勢が相対的に良好であった事実は、運転面にも、はっきりとその姿をあらわしていた。

さて、戦争の激化は、かってスピードの阪急、としてその名を全国にはせた京阪神急行電鉄神戸線でも、昭20/5/31をもって、急行運転を中止の状態であった。

阪急のライバルである”侍たずに乗れる阪神”の場合にも、昭20/6/25以降、戦時臨時運転として急行を廃止し、各駅停車の普通のみを運転する譜置(注5)がとられていたし、国鉄の急行電車の場合には、昭17/10以来、運転中止であった。

しかし、中距離の都市間電車の場合には、急行運転の中止のもたらす影響はそれほど深刻ではない。

これに対して、50km以上の区間を運転する都市間鉄道の場合には、急行運転中止によって、異常な事態が発生したのである。

その中で最も状況が悪かったのは、関東地区では東武鉄道、関西地区では近畿日本鉄道であった。

近畿日本鉄道は、昭19/10/20、急行運転を廃止すると同時に、スピードダウンを実施した。

この措置によって、上本町-名古屋間は4時間12分運転となり、翌20/6/1には5時間9分運転にまで落ちこみ、最低記録が作られていた(注6)。

しかも、伊勢中川では1,067mm軌間と1,435mm軌間が接続して、乗換を必要とする状況であった。

名阪間直通特急2時間16分運転の今日からみると夢のような話である。

ところで、都市間鉄道の場合には、大都市からの疎開現象、さらに加えて戦災に伴う強制的な人口の地方分散の影響が、真向から押しよせていた。

住居や家族は分散しても職場は都市に残る人たちが少なくなかったし、加えて食料不足による買出し客輸送も加わったから、都市間鉄道における混信ははなはだしい異状を呈した。

そのうえ、スピードダウンによって有効時間帯が著しく制約され、利用しうる列車本数も削減されていたから、乗客の集中現象は極限に達し、そのために車両の荒廃が倍加するという悪循環を招いてきた。

東武鉄道の場合にも同様であったが、詳細は別に述べることにする。

一方、関西地区の私鉄における急行運転の再開は、関係者の努力によって、戦後いち早く実施されることになった。またそのきっかけを作ったのは京阪神急行電鉄である。

異常な混雑による車両の窓ガラス破損を、板張りで修理するのが実体化しているうちにあって、つぎ合せ補修を行なうにしても、とにかくガラス張りで押通した同社は、昭20/10/1に天神橋-京都間で急行運転を再開した。

さらに、昭22/4/1には神戸駅(39分運転)・宝塚線(43分運転)で急行運転を復活している。

さらに京都線急行が昭23/8/11以降、再度梅田に乗り入れ、翌24/4/1になると、梅田-神戸間に特急運転が6時30分から21時まで、ラッシュ時15分、閑散時12分の間隔で実施されるまでに復興することになった。

戦前における梅田-神戸間25分の水準には今一歩であったが、私鉄の復興ついに成るの感を抱かせる出来事であった(注7)。「阪急」の復興は、「阪神」にも大きな影響を与えている。

急行運転の再開そのものでは、阪急におくれをとったが、阪神間においては阪急にさきがけて急行運転を再開し、昭20/12/30以降、梅田-三宮間42分運転を実施することになった。 |

|

加えて10分間隔であったのは、待たずに乗れる阪神の面目躍如たるものがあった(注8)。

しかし、線路条件の悪さから、昭26/11/10に、梅田-三宮間36分運転として阪急に一矢をむくいたものの、特急の運転は昭29/9/15まで特たねばならなかった。

近畿日本鉄道の場合には、昭21/3/15に急行の運転を復活した。

しかし、南海鉄道からの引継部門では、昭2/7/11に、南海線の急行運転を復活したのが最初である(注9)。

近畿日本鉄道の私鉄スピードアップ競争における貢献は、なんといっても座席指定制特急の設定であろう。

昭22/10/8、

上本町-近畿日本名古屋間(伊勢中川乗換)を4時間3分で結んだこの列車は、運転速度のうえではみるべきものをもってはいなかったが、特急ロマソスカーの先駆として、別の意味から高く評価さるべきである。

|

阪神電気鉄道急行881形 芦屋付近 1956/11

|

近畿日本鉄道かつらぎ1号モ2235ほか 上本町 1949/4

|

(注4)「交通年鑑」昭和25年版p293

(注5)このときに廃止した急行は昭19/1/15に準急を急行と改称したものである(輸送奉仕の50年)。

(注6)近畿日本鉄道株式会社「50年のあゆみ」(1960年)、p56・335・336

(注7)「京阪神急行電鉄50年史」p48・49・377・379

(注8)「輸送奉仕の50年Jp204

(注9)「50年のあゆみ」p338

B 中京地区における急行・特急運転の再開 top

名古屋を中心とする中京間においては、阪神圏においてかって展開された分秒を争う私鉄相互間のスピード競争はなかった。しかし、競争線がなかったのではない。

名古屋を起点にして岐阜にのびる名岐鉄道、豊橋に達する愛知電気鉄道に対して、国有鉄道は都市間内の快速列車の牽引にも、秀れた特性を発揮するC11を投入して闘いをいどんでいたのである。

戦争は国鉄対名古屋鉄道の間での競争を中断させていた。

しかし、戦争の落し子としての旧名岐・愛電線の直結が突貫工事によって完成したため、戦後における事体は新しい局面を迎えることになったのである。

しかし、名岐系統の西部線と愛電系統の東部線の間には、使用電圧が相違するという障害が存在した。

かかる状況に対する同社の施策は、600Vの西部線を1500Vに昇圧し、豊橋-岐阜間を1500V車両による特急で直結しようとするものである。

名古屋鉄道における昇圧と、これに伴う直通特急の運転については、前に述べたからここではくり返さない。

ただ、豊橋-岐阜間直通が、やがて実施される国鉄東海道線の電化に対する名古屋鉄道の立場を強固にし、通勤冷房車・パノラマカーによって、私鉄業界に特異な地位を築く下地となったことを指摘しておこう。

西部線の昇圧は、昭23/5/12に実施された。

その4日後の5/16に、豊橋-新岐阜間直通特急の運転が開始されている。所要時間は2時間5分である。

これと同時に同じ区間を2時間26分で走る急行も新設された。

特急・急行はそれぞれ毎時1本が運転されたから、利用者の利便は大きかった(注10)。

名古屋鉄道における特急運転の再開は、前述のように電圧統一が契機になっていた。

しかし、急行運転は、西部線・東部線を単位にして、昭20/11以来実施されてきたのである。

西部線においては、新名古屋-新岐阜間が51分運転であり、東部線金山橋-豊橋間は87分運転であった。

これらの急行も、電圧統一と同時に若干のスピードアップを実施している。

(注10)名古屋鉄道株式会社「名古屋鉄道社史」(1961年)p340・341

C 関東地区における急行・特急運転の再開 top

関西地区における私鉄のあるものが、敗戦の年に、いち早く急行運転を再開したのに対して、関東地区の場合には、運転再開は容易に進まなかった。

戦時統合の産物である東京急行電鉄という社名、そこから分離して発足した小田急電鉄・京浜急行電鉄なる社名は、見かけのうえでこそ高速運転を誇称していたが、実体は正に似て非なる存在であった。

ところで、戦前には品川-上大岡間において、急行運転を実推していた東京急行電鉄品川営業局(旧京浜電気鉄道、湘南電気鉄道)が、逼迫する車両事情に抗するすべもなく、急行運転を中止したのは昭19/5/1のことである(注11)。

関西地区の私鉄に比べると、余りにも早い凋落であった。

そうして、再開の時期も京浜急行電鉄が発足してから2年近い年月が経過した昭25/4/1となっている。

再開された高速運転の内容は、品川-浦賀間97分運転の急行と、停車駅を限定して同じ区間を94分で走破する休日ハイキング特急であった。

ハイキング特急が、座席指定特急となったのは昭27/9/14以降、また最高速度80km認可が90km認可となり、特急71分、急行78分運転に漕ぎ着けたのは、昭28/7/6のことである(注12)。

だがかかるスピードアップを実施しても、品川-浦賀間の表定速度は50km/hこえることができなかった。

これに対して、京阪神急行電鉄の特急は70km/hの壁を楽に突破していたし、出身が併用軌道区間を有する都市間電車(インターバン)である阪神電気鉄道と比べても、京浜勢の鈍速振りはおおうべくもないのである。

一方、関東地区において、戦前ただひとつの特急を運転してきた東武鉄道が、戦争の激化と敗戦後の混乱によって受けたダメージは驚くほど甚大であった。

東武鉄道所属車両の荒廃については、すでにいく度か記してきたが、運転面においても、自慢の日光特急は、輸送方針が戦時輸送に転換した昭和17年にいち早く廃止されていた(注13)。

いわゆる日光特急の運転が復活したのは、昭23/6/11である。

しかしこの列車は、自らの意志によるものではなく、合衆国陸軍第3鉄道輸送司令部の命令によって、毎週金・土・日旺の3日間、1日1往復半の運転を実施したものである。

この列車の運転に当たっては、安全・定時運転が強要され、列車ボーイの添乗が強制されていた。

また、使用車両としては、国有鉄道から2等客車(オロ)2両が貸与され、前後をこれも特別整備を実施した社のロマンスカーデハ11・12形に守られて運行した。

浅草-東武日光間の所要時間は2時間55分、戦前の最高水準である2時間17分には遠く及ばなかったが、46.5km/hは、当時としては快速であった。

さて、この特急列車に対しては、座席に空席がある限り日本人旅客にも解放する方針が定められ、昭23/7/30に浅草-日光間100円の急行料金が制定された。

実施は8月6日以降である。 |

東武鉄道特急車クハ1102 西新井 1949/11

|

下って、昭24/12/27、日本人旅客を対象にしたデハ10系ロマソスカーの整備に伴って、浅草-東武日光間、浅草-鬼怒川温泉間に時急が運転されることになった。

それと同時にスピードアップも実現し、浅草-東武日光間2時間33分、53.2km/hの記録を達成したのである(注14)。

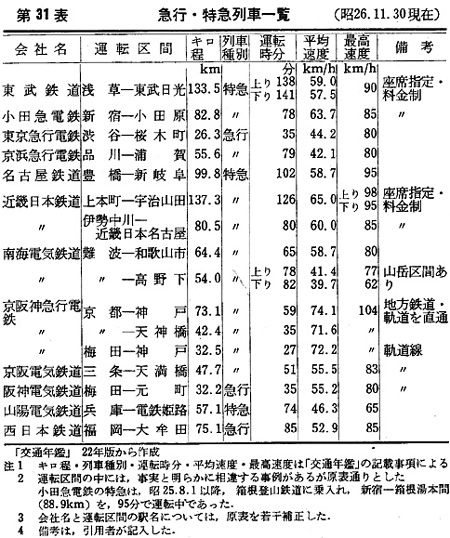

ところで、座席指定制の特急電車の運転に関しては、小田急電鉄が払った努力も、無視しえないだろう。

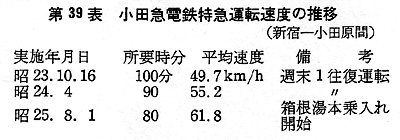

同社は東京急行電鉄からの分離後、まだ日も浅い昭23/10/16、乏しい資材をやりくりして整備した復興整備電車デハ1600形によって、新宿-小田原間の特急運転を開始した。

当初は土旺と日旺のみの運転(各1往復)であり、所要時間も100分、49.7km/hであったが、翌24/4からは90分運転で55.2km/hに達している。

また、この年の後半には、運輸省規格型に準じるデハ1910系ロマンスカーが登場し、有料特急専用車新製の口火を切っている。

以後の小田急特急車の動向についでは、別項で詳しく扱うことにする。

なお、小田急の場合も、東武鉄道の場合にも、小田原方面・伊勢崎方面に発着する長距離電車の場合には、近郊区間の小駅を通過する措置(準急運転)はとられていたが、急行運転の実施をさしおいて、特急運転を実施しだのは、いかなる考えにもとづいていたのであろうか。 |

小田急電鉄特急デハ1910形 新宿-南新宿 1949/11

|

かくして、1950年代の私鉄車両界をにぎわす特急ロマンスカー新造の立役者となる近畿日本鉄道・東武鉄道・小田急電鉄の3者は、昭和23年を期して鼻を揃えることになったのである。

(注11)京浜急行電鉄株式会社「最近10年の歩み」(1968年)p135

(注12)京浜急行電鉄株式会社「最近の10年」(1958年)p79、81

(注13)東武鉄道株式会社「東武鉄道65年史」(1964年)p423

(注14)「東武鉄道65年史」p429・423

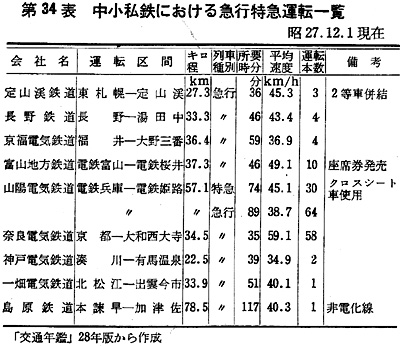

2 中小私鉄における急行運転 top

「交通年鑑」昭和28年版は、民有鉄道篇運転車両の章において、

「各社とも車両及び設備の整備に伴いスピードアップも大体において戦前或はこれをしのぐように向上した。近年特に特急とか急行を運転してスピードアップと旅客サービスに意をそぞいでいる」

と記した後に、運転状況を表示した。

その結果を、前年版と比較すると、中小私鉄の台頭が人目を引く。

昭26/11/30現在(第31表)においては、掲載された12社の中で、中小私鉄は、山陽電気鉄道1社のみであった。

ところがそれから約1年を経過した時点では、大手私鉄で2社(京成電鉄・京王帝都電鉄)が加わったのに対して、中小私鉄の場合には、一躍9社となったのである。

しかも北は定山渓鉄道から南は非電化線の島原鉄道に至るまで、真に幅広く高速運転が実施されている。

中小私鉄で実施された急行(特急)運転の中で、特異な形態となったのは、定山渓鉄道の場合である。 |

|

札幌から手近かに行ける温泉地である定山渓への行楽客は、朝鮮戦争に伴う特需景気の中で増加のきざしをみせてきたため、車両面では、クロスシート・ドアエンジン付の新製車モハ1001・クハ1011が、昭26/11に就役していた。

さらに加えて、同社は転換式クロスシート・放送装置付のMc・Tc各1両を日本車両東京支店で新製して、旅客誘致に役立たせようとしたのである。

昭27/6/1に竣功届を提出したモロ1101・クロ1111は画期的な車両であった。

この2両は、その車内施設が他車とあまりにかけ離れているとの理由で、札幌陸運局は普通の使用法を認めず、2等運賃(当時は3等級制)を収受すべきだとの意向を示したため2等車として竣功したのである。

モロ・クロは、上に述べたような理由もあって、同一編成としては運用されず、一般車と併結して使用された。

また花道は、新設の急行”むいね””もみじ”(下り)、”しらかば””みどり”(上り)であった。しかし好事魔多く、2等車は利用率が3割程度にとどまったので、昭29/3/24認可で、座席指定車に変更されている(注15)。

急行列車に座席指定を実施した点では、富山地方鉄道も同様である。

もっともこの場合は、定山峡鉄道のように、1車をまるごと指定車にしたのではなく、座席の一部について、指定券が発売されている。

富山地方鉄道における急行運転は1日5往復、電鉄富山-宇奈月間を75分で走破した(42.6km/h)。

もっとも、急行運転するのは、地鉄本線と黒部線の接続駅である電鉄桜井までである。

列車名は”くろべ”(2往復)、”やまびこ””いわつばめ””いでゆ”。

22年度運輸省規格形モハ14750形が使用され、クハ150形・クハ160形が併用されている。

これらの車両の中で、モハ1475D 14755は客用扉相互間にクロスシートを装備し、座席指定用にあてられた。

この2両は制御車(クハ1051・1052)として就役したが、昭26/3に電装(名古屋車両)し、セミクロス車となっていたのである(注16)。 |

富山地方鉄道急行くろべ(クハ151) 1953

小林宇一郎

|

第34表を検討すると、中小私鉄の中では、こと急行(特急)運転に関する限り、山陽電気鉄道と奈良電気鉄道の地位が、非常に高いことに気づくだろう。

山陽の運転本数は94本(内急行64本)、奈良が58本である。

また後者の運転速度は59.1km/hに達し、ひときわ抜きんでている。

奈良電気鉄道の高速運転は、近畿日本鉄道との相互乗入れの結果であると同時に、線路状態の良好さがあずかって力となったのである。

(注15)小熊米雄 定山渓鉄道〔鉄道ピクトリアルNo232(1969、私鉄車両めぐり第10分冊)p17、

小熊米雄「定山渓鉄道回顧」(2)鉄道ファンNo102(1969)p73・74

(注16)小林字一郎「さ・えら・ど・えっちゅう」別冊Romance Car(1963)p52・53

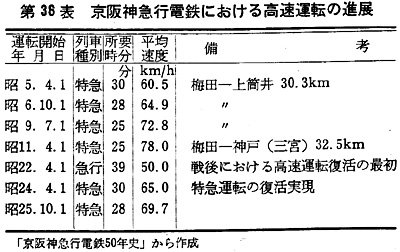

3 急行・特急運転からみた大手私鉄の特性 top

荒廃の極致からたち直り、車両の整備を進める段階において、関西系私鉄が関東系私鉄に大きな差をつけていたことは既にいく度も言及した。

ところで、同じ結論が運転状況についても適合する。

急行運転の復活を戦後いも早く実施しだのは、関西系の大手私鉄であったが、そこでは高速運転の本格化に伴って、運転時分が年を追うごとに短縮していった。

さらに加えて、運転本数が急増したのである(第35表:右)。

戦後8年近くなると、大手私鉄に関する限り、急行運転は、常態と化したかにみえる。

とりわけ、200本をこえる急行電車を運転する阪神電気鉄道は、”待たずにのれる阪神”の面目を完全にとり戻していた。

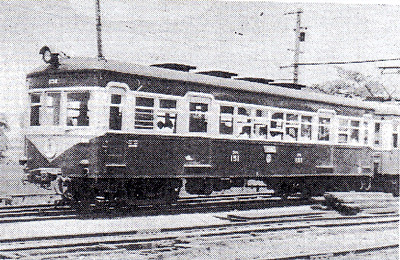

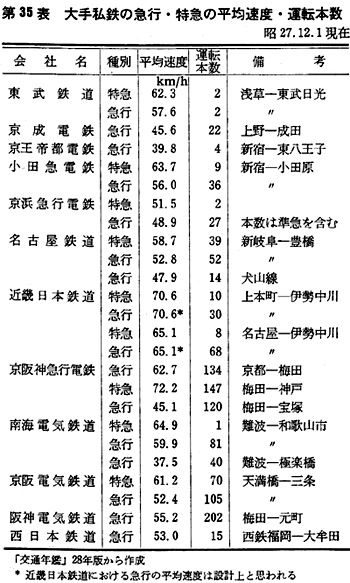

”スピードの阪急”も、その名をはずかしめぬ状態に回復しているといえるだろう(第36表:下)(注17)。

しかし、ここでいま一度、第35表を子細に検討してみると、全部で14社を数える大手私鉄の中で、表に計上されたのは13社である。

関東系私鉄に属する東京急行電鉄と西武鉄道が、欠落している事実に注意を払いたい。

ところで、東京急行電鉄の場合には、昭25/10/1に復活した急行電車を1年あまり継続しただけで、再度廃止している(注18)。

|

|

これは、翌年実施予定の1500V昇圧を控えて、急行運転に充当すべき車両が不足していたためといわれる。

しかし、この問題とは別に、会社側に、高速運転を実施して乗客に利便を提供しようという発想に熱意がなかったと思われる節がある。

それは、同社が創立30局年を記念して刊行した「東京急行30年の歩み」(1952年)には、詳細な年譜表(注19)が掲載されていたにもかかわらず、急行運転に関する記述は全くないことでも判る。

また1500V昇圧は、昭27/10/1に実施されているのに、急行運転を再開したのは昭30/4/1以降であった。

この場合にも、前回と同じく、平日の昼間のみ運転し、16分間隔とされていた(注20)。

休日を含めて終日運転に移行したのは、同年の10月1日以後のことなのである。

このことは、名古屋鉄道が敗戦直後の窮迫した資材状態の中で幹線区の1500V昇圧を断行し、直ちに特急運転に踏み出した事例と比べていただきたい。

前記の書物が略史であるという点を考慮しても、同じ性格の冊子である「南海70年の歩み」が、年譜の中に”昭24/4/25鉄道線列車発着時刻改正(特急再開)””昭26/5/1鉄道線列車発着時刻改正(全面的ダイヤ改正・スピードアップ)””昭27/4/1鉄道線列車発着時刻改正(難波-和歌山市間特急60分・急行70分高野線特急新設”と刻明に高速運転の足どりを記録している事実と対比する必要があるだろう(注21)。

一般的にいうと、昭和20年代においては、関東系私鉄は、高速運転についての関心が低かったと判断できる。

いま一度、第35表を調べてみると、特急・急行を運転している東武鉄道・京成電鉄・京王帝都電鉄・小田急電鉄・京浜急行電鉄の5社の場合にも、1日の運転回数は小田急電鉄の45本が最高であり、東武鉄道と京王帝都電鉄の場合には、僅か4本なのである。

さらに加えて、東武鉄道の場合には、特急の利用者は、運賃のほかに料金が必要であった。

これに対して関西系私鉄の場合には、最低の近畿日本鉄道(上本町-伊勢中川間)でも、特急(料金制)・急行を合せて40本を運転している。阪神電気鉄道の202本は驚異的な本数である。

それにしても高速運転に対する関東系私鉄と関西系私鉄にみられる性格の相違は、どこにその原因があるのであろうか。

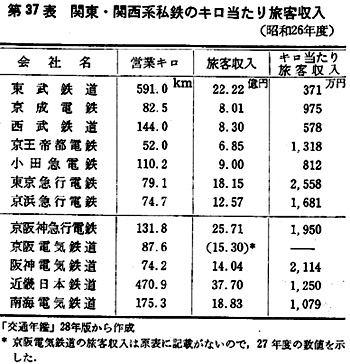

「交通年鑑」民有鉄道編中の”民営鉄道の特質と役割”によると、関西系5電鉄(近鉄・京阪神・阪神・南海・京阪)は、1営業キロ当たり約1,180万円の収入をあげているのに対して、関東系7電鉄(東武・西武・小田急・東急・京王帝都・京浜・京成)は約900万円にすぎないと記されている。

これとは別に、東京・大阪の地下鉄が7,900万円という”比類を絶した”(注22)成績を示している事実が注目される。

関西系電鉄のかかる好成績は、路線の立地条件に求めうるだろう。

当時の関西系電鉄は、”大阪・神戸・京都における市内交通は大半これに委ねられており、又これらの諸都市間の連絡交通についても国有鉄道を凌駕している。即ち、京阪神間には、京阪神急行・阪神電鉄及び京阪電鉄の有する5路線があって、それによって輸送されている

旅客の数は年間約5億4,000万人に達していて、これを同区間の国鉄電車の年間輸送人員約3億人と比較すると、これを約8割方上回っている、状態であった。

しかし関東系私鉄の場合には、戦後著しく郊外に発連した東京の実勢圏である東京駅中心の半径25kmの圏内において、”乗降(乗換を含む)する旅客の数は26年4月から9月までの6か月間の実績で実に15億2,000万人”であるが、その機能は国有鉄道のそれに匹敵する程度でしかない。

さらに加えて、関西系私鉄がになう大都市間連絡の使命は、京都-大阪-神戸間にのみ存在するにすぎず、この場合においても、国有鉄道の圧倒的優位をくつがえすことはできないのである(注23)。

大都市間連絡において、京浜急行電鉄・東京急行電鉄が国有鉄道の矛試にせまり得ない要因のひとつは両者の東京におけるターミナルが、都心とは全く隔絶した位置にあり、国有鉄道か地下鉄に乗換えなくては、都心に達し得ないという条件下に営業していたためである(注24)。

これに対して、大阪-神戸間の連絡では、京阪神・阪神・国鉄のターミナルは、事実上同一地区に存在しているのである。

さらに経由地もほぼ等しい平行線であってみれば、旅客誘致の焦点は、目的地に速かに到達できる手段を、提供する点に絞られよう。

かかる状勢の下では、運転時隔を狭めた高速運転の実施は、経営者にとって必然の行動なのである。

また、このように考えてくれば、東京急行電鉄と京浜急行電鉄が、昭和20年代において高速運転に熱意を抱きえなかった事情も自ら明かになるであろう。 |

京阪神急行電鉄神戸線特急電車 820+870+821+871

十三駅

1953/4 植田正博

|

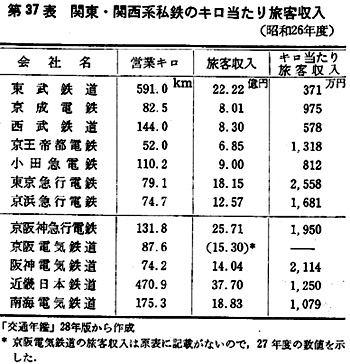

右の第37表を検討してみると、「交通年鑑」の指摘にもあるように、関西系私鉄が揃って1,000万円台のキロ当たり旅客収入を記録し、高低の格差もおよそ1:2の比率にすぎないのに対して、関東系私鉄の場合には、高低の格差がおよそ1:7に達しているほか、最高の東京急行電鉄においては、大手私鉄で最高の値を示している事実が注目されよう。

終戦直後の異常な混雑時に、電車の腰板に記載したTKKの略称を、”とても混んで殺される”と読みかえるべきだと酷評された状態は脱したものの、これといった旅客サービスを提供しない東京急行電鉄が、2,558万円のキロ当たり旅客収入をあげているのである。

他方、阪神電気鉄道は、平行線であるが故に、京阪神急行電鉄・国有鉄道を相手にして、激列な競争をくり広げながら、2,114万円のキロ当たり収入をあげてきたが、かかる成果は、明かに”持たずに乗れる阪神、の特性を生かした急行電車頻発の結果であった。

東京急行電鉄の好成績は、東横線を筆頭に、目蒲・池上・大井町・玉川・砧の各線が、いずれも都市化の達成された地区を沿線としているからである。

しかも東京の城南地区は、東京急行電鉄の独占地域であり、他種の公共交通機関が地域内に立入ることをかたくこばんできた(注25)。 |

|

そのためにおこる地域住民の不便は、最近における春闘の年中行事である私鉄ストの際に、極限に達している。この地域の住民は、東京急行電鉄が提供するサービスの質がどのようなものであっても、他種の交通機関を選択して、東京急行電鉄の利用を拒否する自由を持合せないのである。

急行電車などを運転しなければならぬ理由は、当時の東京急行電鉄には存在しなかった。

またそれだからこそ、いったんは平日の昼間だけ運転した急行電車も、1年あまりであっさり廃止したのであろう。

都市化が終り、しかも競争の必要がない線区を保有することが、営業上でいかに有利であるかは、東京急行電鉄の再編成の過程で、いかんなく示されている。

よく知られているように、戦時統合の産物であった「大東急」は、過度経済力集中排除法の適用候補となったことと関連して、東京急行電鉄・京浜急行電鉄・小田急電鉄・京手帝都電鉄に編成替えを余儀なくされたのであるが、東京横浜電鉄(東京急行電鉄)に合併された各社の営業基盤は、そのまま旧に戻らなかった。

小田急系の井の頭線(旧帝都電鉄)は、京王系と合体して、京王帝都電鉄の保有線区となったのである。

井の頭線が京王帝都電鉄の一員となったのは、

「帝都がついておりませんと、京王だけでは駄目です。帝都は短かいけれどもよい線です。無駄がない。

キロ数は京王の三分の一、京王が39キロで、帝都が13キロ、ちょうど三分の一ですが、収入はだいたいその六割あります。

小田急さんがこれを譲ってくれたことは、いまでも感謝しています」(注26)

といわれるほど、貴重な存在だったことによっている。

都市化が終了した地区を走る井の頭線は、その後も、京王帝都電鉄のドル箱路線としての役割を果し続けてきた。

また開業以来今日に至るまで、急行運転とは全く無縁の線区なのである。

関東系私鉄が高速運転に冷淡であったいまひとつの理由は、東京の実勢圏を離れると、駅間通過旅客数が急激に落ちこむうえ、起点-終点間を通して乗車する旅客にも期待が持ち得なかったことによる。

京阪間・阪神間のように、相互間を直通する多くの旅客があって、その獲得のために、しのぎをけずる必要がある関西系私鉄の場合とは、事情が全く異なっていたのである。

起点-終点間を高速で運転し、しかも多くの途中駅を通過したところで、そのために獲得できる旅客数は、たかがしれている。

東武鉄道・西武鉄道の場合がその好例であった。

この両私鉄は、長距離電車に対しては、近郊区間のみを通過する運転方式を好んで採用している。

西武鉄道の場合には、この種の列車を準急と称し、西武新宿-本川越間では、26本(昭27/12/1現在)を運転し、平均速度は45.3km/時であった(注27)。

東武鉄道の場合にも、日光線・伊勢崎線・東上徐線、急行と表示した列車がかなり多く運転されてはいたが、その殆どは、近郊区間だけを通過扱いにした準急なのである。

京王帝都電鉄でも、急行運転よりは準急運転に重点がおかれていた。

昭27/12/1現在で、新宿-東八王子間の急行は4本であるのに対して、準急は15本が運転されている(注28)。

京王帝都電鉄が、高速運転実施への意志を明かにしたのは、併用軌道を路線の中のかなりの部分にわたって保有していた時代の残象を払拭して、高速電車としての基礎を確定させた17m級大型車(京王線としては)がひととおり出揃った時点であった。

従来の京王線においては、府中以西における駅間通過旅客数の落ちこみと、新宿-八王子間における直通旅客は、所要時分と都心への連絡の点で、国鉄電車に対抗しえないなどの見地から、新宿-東八王子間に、急行電車を積極的に運転しようという意欲がみられなかった。

東八王子から京王線に乗れば、新宿まで必ず座って行けるとの見通しから、京王線を利用する奇特な乗客も、多少は存在したけれど、大勢はいかんともなしがたかったのである(注29)。

「新宿へは京王線で」という定評が生まれることも期待されるとして、画期的スピードアップ 新宿-東八王子間を53分 国電追抜きの懸案なる!と自讃した昭30/10/1のダイヤ改正でも、追い抜いたと喜ぶ国鉄電車は、各駅停車の条件下に、八王子-新宿間を54分で運転していたのをみても、それまで京王線の鈍足ぶりがうかがえよう。

ところで、高速運転に対して、一般に冷淡であった関東系私鉄の中で、昭和24年以降に、小田急電鉄がとった措置は、明かに異例であった。

開業当初は、小田原急行鉄道と名のったこの長距離電気鉄道は、開業早々から本線の復線化を押し進め、高速運転に備えていたし、主要駅には追い抜き設備も設けられていた。

昭23/10/16に、週末1往復、100分運転の料金制特急で再開された高速運転は、翌24年に入ると、運輸省規格車に準じる新製車デハ1900形・1910形を迎えて本格化していった。

終点の小田原が国際的観光地箱根の玄関口にあたるという条件にも助けられながら、次第に本数を増加していった特急・急行列車の運転は、やがて昭和30年代になると、沿線の急激な都市化を誘発することになった。

こうして20年代には、関東系私鉄において低位に低迷していた営業キロ当たり旅客収入は、旅客1人当たり乗車キロの著しい増大を背景にして飛躍的に増加するのである。

小田急電鉄が今日、鉄道業としては有数の業績をあげているのも、素因は20年代における高速運転への真剣な取りくみにあったと評し得るだろう。

これに対して、東京急行電鉄は、20年代に沿線の都市化が終了したうえ、高速運転を実施しても、これに誘発される旅客の絶対増にさして期待がもてないことも手伝って、営業キロ当たり収入、乗客1人当たり乗車キロはのび悩み、打開の途に苦しんでいるのである。

関西系の大都市間連絡路線についても、同様の事実が指摘できるが、詳細は別の機会に述べることにする。

(注17)「京阪神急行電鉄50年史」(1959)では、昭25/10/1に梅田-神戸間で28分運転を開始したという記述を最後にスピードアップの記録がない。「交通年鑑」28年版に記載された72.2km/hは、27分運転を前提さした数値である。いずれが正当であるかは速断しえないので、出典を明記して両方の数値を掲載した。

(注18・20)久保敏「東横線の急行電車」鉄道ファン52(1965)p25

(注19)東京急行電鉄「東京急行30年の歩み」(1952)p39~69

(注21)南海電気鉄道F南海70年の歩み」(1957)年譜はpl09~123に収められている。

(注22)「交通年鑑」28年版 p304

(注23)国有鉄道より安い運賃と特急・急行の頻発にもかかわらず、京浜急行電鉄が横浜以北で駅間通間旅客数が以南に比して大きく落ちこむ事実は、国有鉄道こそ京浜間の覇者であることを物語っている。

京浜急行の横浜駅に乗降する旅客の相当数は国有鉄道の上り方向への乗換客である。昭37/12以降の金沢文庫-子安間の区間特急運転、昭45/3以降の金沢文庫-横浜間の10両編成特急の運転が意味するところと関連がある。

(注24)京浜急行電鉄は京浜電気鉄道の時代から悩みぬいてきたところ。

詳細は中川浩一「京浜急行電鉄の系譜」鉄道ピクトリアル243(1970)を参照。

(注25)都営トロリーバス渋谷駅前-品川駅前間の開業は、文字どおり、生みの苦しみを味わされたもの。詳細は今城光英「都営無軌条電車の16年」鉄道ピクトリアル221・222(1969)を参照。

都営バスの場合には相互乗入の原則に従って、東急バスと同一路線を運行し、かつ東急バスの都心乗入れを許している。

(注26)「五島慶太の追想」(1960)に収められた井上定雄京王帝都電鉄社長の談話(p165)から引用。

小田急側も、井の頭線を京王側に移譲することには反対したが、東京急行電鉄が箱根登山鉄道と神奈川中央交通の経営権を小田急に移譲するとの条件を付けて解決をみたのである。(三鬼陽之助「五島慶太伝」p128)

(注27)「交通年鑑」28年版 p360・361

(注28)「京帝たより」6号(1954)p3

(注29)「京帝だより」26号(1955年)

4 有料特急の運転 top

第2次世界大戦後における高速運転を特色づけるのは、キロ当たり賃率を定めた運賃のほかに、料金を設定して運転する特急列車が登場したことである。

地方鉄道・軌道が、特別急行(特急)と称する列車を運転した最初は南海鉄道であり、大正15(1926)年12月から、特等・食堂付の4両編成電車が使用されていた。

大阪-和歌山間における高速運転は、阪和電気鉄道が45分運転、81.8km/hという驚異的高速を利して登場してから、デッドヒートの様相を呈し、対抗する南海鉄道が日本最初の冷房電車を登場させる一コマも存在した。

阪神間においては、第36表に示したように、阪神急行電鉄(阪急)が特急を運転し、京阪間では新京阪鉄道が国有鉄道の超特急を、衆人環視の区間で追い抜く離れ業を演じたりもした。

高速運転に関しては、関西系私鉄に著しい立ち遅れをみせた関東系私鉄においても、昭和10年以降、東武鉄道が浅草-日光間に特急を運転し、国有鉄道の日光準急(食堂車連結)に対抗してきたのである。

以上に列挙した地方鉄道・軌道の特急は、いずれも競争線区における旅客獲得競争に端を発している。

またいずれも運賃を収受するだけで、料金は不要であった。

戦後、最初に特急と称する列車を運転したのは、近畿日本鉄道であった。

しかしこの列車は、運賃のほかに、30円の特急料金を利用者に課したのである。

近畿日本鉄道が、”かつらぎ”(上本町行)”すずか”(名古屋行)と名付けられた有料特急の運転を開始したのは、昭和22年10月8日以降であった。

この列車の運転が開始された当時のわが国の情勢は、荒廃の一語に尽きている。

鉄道車両に例をとれば、窓ガラスはおろか、扉すらない車両もあり、座席は板ばりであってもあればけっこうであった。

「50年の歩み」に記されている当日の近鉄の車両事情は、

「朝夕のラッシュアワーは依然殺人的超満員で、せっかく張り替えたシートも土足で踏みにじられ、ガラス窓は破られ、車両工場では昼夜兼行の修理も追いつかず、工場関係者は、精魂尽きて修理の意慾も衰える」

状勢だったのである。

かかる状況の中に、窓ガラスを完全に整備し、座席を整え、しかも必ず座れる座席指定制の条件下に、2往復の特急(McTcMc、McTMc)の運転が開始されることになった(注30)。

だが、大阪-名古屋間を無停車、4時間3分で結び、座席は確保されているといっても、当時の近畿日本鉄道線では、大阪線は1,435mm軌間、名古屋線は1,067mm軌間であった。

そのため、伊勢中川において乗換える必要があった。さらに加えて、大阪線では20m車であるのに、名古屋線は18m車のため、輸送力に相違を生じるという問題も、介在するのである。

もっとも、最後の問題は、大阪線の特急を宇治山田まで延長することによって、大阪-伊勢、名古屋-伊勢を注来する乗客を招致して、解決が可能であった。

しかし、その実施は翌年7月18日以降のことである。

有料特急の運転は、それが一部分であるにしろ、乗客に快適な旅を約束したが、それと同時に、従業員の士気の高揚に役立ってもいた(注31)。 終戦直後の近畿日本鉄道は、あいつぐ大事故(注32)によって、対外的な信用を極度に落していたから、企業のイメージアップをはかるうえでも、なんらかの対策が必要であった。

その点からも、有料特急の運転は有効なのである。

厳しい世論を代表する新聞も、”かつらぎ””すずか、に対しては好意的であった。

「線路関係が十分でないため、4時間以下の短縮はまだできぬが坐って行ける定員制はまず好評」(注33)

とする賞めことばに関連して、”今日関西私鉄界では一応第一人者”との批評を受けることができたのである。

有料特急の第2弾は、東武鉄道による日光特急であった。

国外にも広く名を知られた景勝地である日光への路線をもつこの会社は、占領軍から特別列車を運転するよう命令されていた。

そのため、戦前に日光特急用として新製したデハ10系車両の中から2両を抽出し、日本車両支店で特別整備を加えて、これに充当したのである。 |

近鉄特急電車モ2230+2227+2254+サ3024+3023+モ2253

宮町-小俣間 1953/10 岩村保

|

この列車は、需要に見合うために、国有鉄道から接収した2等客車(オロ2345・23156)(注34)を中間に組込んで、4両編成で運転するよう命令を受けていた。

昭和23年8月6日から、浅草-東武日光間に運転された座席指定制の有料特急は、前記の特別列車に座席の余裕がある限り、これを日本人乗客にも開放する措置によって生れたものである。

このような措置は、東武鉄道の場合だけでなく、占領軍用として特別の車両や車室の提供を命じられ、該当部分には白帯を描き、ALLIED F0RCES CAR(SECTION)(注35)の表示を強制されていたことに対して、それぞれ適用されている。

日本人乗客も、2等運賃を支払うならば、かかる車両を利用できたのである(注36)。

だが、占領軍用列車の余席を利用だけでは、日本人旅客の需要には、とうてい応じえなかった。

そのため、特別列車とは別に、当時の東武鉄道としては一般用に供し得る最良の車両である戦災復旧車を利用した特急列車が、23年秋から運転されることになった。

戦災復旧車による特急は、近畿日本鉄道の特急に比べると、著しく程度が悪かった。

座席はロングシートであり、腰掛の表面に張ってあるのは、目の粗い麻布なのである。しかも、片道100円の特急料金が必要であった。全く座って行けるだけの存在といえた。 とはいっても、東武鉄道当局が、やらずぶったくりの間に合わせ特急に安住していたのではない。

他方においては、荒廃状態にあったデハ10系車両を、日本車両支店に入場させ、特別整備を加えて出場させる措置も、着々と進行中であった。

昭和24年春のシーズンには、かくして6両(Mc3・Tc3)の特急専用車が出揃った。

専用車両を得た東武鉄道の有料特急は、浅草を東武日光ゆき・鬼怒川温泉ゆきの併結(McMcTc)(注37)で発車した。

運転本数は平日1往復、金曜には東武日光ゆき(華厳)、土曜には鬼怒川温泉ゆき(鬼怒)が特発されている。 |

東武鉄道特急用モハ5442(デハ1104) 西新井 1950/7

|

ところで、近畿日本鉄道に始った有料特急運転の影響は、昭和23年秋には小田急電鉄に波及することになった。

小田急電鉄には、戦前に定員制の週末温泉列車(途中無停車)を運転した実績があったが、車両整備の進行と関連して,昭和23年10月16日から、週末1往復の無停車・有料特急(料金50円)が運転されることになった。

小田急電鉄の場合にも、充当車両はロングシート車であった。かってクロスシート車を保有した記録はあるものの、戦時体制下にその全てをロングシートに改装したまま、復旧の機をつかめなかったのである。

有料特急用には、”復興整備電車”の名の下に窓ガラスを完備し、麻布張りとはいえ、腰掛の整備も完了したデハ1600形が使用された。

2両編成で運転したこの特急は、3扉車の中央扉は締め切り、補助席を配置したほか、座席にはカバーをかけ、通路中央には台付の灰皿をおくなど、精一杯のサービスに努めていた。

翌24年4月には、新宿-小田原間の所要時分が100分から90分へと短縮された。

さらに7月に入ると、同じくロングシート車ではあっても 新製のデハ1900形が使用されることになった。

そうして8月には、有料特急に専用する目的で新製したデハ1910形によるMcTMc編成の使用が始ったのである(注38)。

有料特急の第4陣は、京成電鉄の”開運”であった。

昭和28年5月以降、新製のMcTc編成によって運転されたこの特急列車には、その前年に戦前のクロスシート車を復旧したMcTc編成による指定特急(料金不要)という前史がある。

詳細は有料特急用の特別設計車両について記すことにして、この項の締めくくりをつけることにしよう。 |

整備中の小田急特急用車両サハ1962 経堂 1949/8

|

(注30) 特急かつらぎ・すずかに対して、関西地区を代表する同好誌CLUB CAR は、No20(1948年6月)で次のような最大級の賛辞を寄せている。

これによっても当時の荒廃した車両事情がうかがえよう。

「”ふじ”、”さくら”の懐しい名を耳にすることなく、幾年の月日が流れたことか。

思うだに悲しい戦争の結末は、鉄道をもただ荒廃の一路に導いて、往年の旅のよろこびを留めるによすがなく、疲れ果てた車に身も心も疲れ果てた人々を、ただ黙々と喘ぎつつ運ぶに過ぎぬ。

何日の日再び特急列車の深いシートに身を託して、旅する機を得るのであらうか。

鉄道ファンならずとも等しく思ふ所。今ここに特急”すずか””かつらぎ”として再び私達の眼前にある」

(注31) 吉村治「終戦当時の近鉄車両事情」鉄道ピクトリアル174(1965年)p70~72 この文の中で有料特急の運転開始は乗客にも我々関係者にも大きな感銘を与えたと述べられている。

(注32) 昭和20年12月6日に高野線紀見峠駅で、2両編成電車が転覆して死者28名、重軽傷80名をだしたのをはじめ、22年4月16日には奈良線生駒トンネル内で列車火災をおこし、死者28名、重傷23名、軽傷約50名を生じた。

有料特急運転開始後にも、奈良線花園駅で普通電車が追突し、死者49名、重軽傷272名の大惨事が発生している。

(注33)「朝日」昭22/10/7(大阪版)

(注34) オロ2345・23156は、占領軍の専用客車に付けられた一種の整理番号で軍番号と称した。

2等車には2300代の車号を用意し、国有鉄道における形式番号とは無関係であった。

運転開始は23年6月11日から毎週金・土・日の3日間で2往復半、安全かつ定時運転が強制され、列車ボーイの添乗が義務づけられている。運転は24年12月27日まで実施された。

(注35) 最初はU.S.MILITARY CAR と標示し、ついでU.S.ARMY CARとなり、3転してALLIED F0RCES CAR となった。

(注36) 昭和22年9月に連合軍将兵とその家族の無賃輸送制が廃止され、10月1日から2等運賃収受となった際に日本人も2等料金で乗車しうると定めた制度の適用例である。

(注37) 23年秋に、筆者が西新井電車区の車両掛から聞きとった結果では、デハ1201-デハ90(Tc代用)が当日の供用車であった。

(注38) 中間車のサハ1960形は、戦災国電の台車・台枠を利用して車体を新製した車両である。

5 有料特急用車両の概要 top

前記したように、運転開始時における有料特急では、在来車に特別整備を加える供用方式がとられていた。

有料特急用という特殊目的で製造した最初の車両は、小田急電鉄デハ1910形であった。

A 近畿日本鉄道 top

昭和22年10月8日に運転を開始した有料特急では、大阪線・名古屋線の双方とも、在来車の内外を徹底的に整備して使用した。

大阪線の供用車であるモ2200形(新)とサ3000形、名古屋線のモ6301形とク6471形は、いずれも戦前からのクロスシート車であり、戦時体制下にあっても、ロングシートヘの改装をまぬがれていた。

整備はこのクロスシートのモケットを張りかえ、白い枕カバーを取付けるほか、要所に花びんを取付け、花で客室内を飾るという配慮まで行なったのである。

ユニーホーム姿の女性案内係を乗組ませたのも、ひとつのアイデアであった。

車体の塗色も型破りであった。2色塗り分けは、戦前すでに国有鉄道の気動車によって試みられ、好評を博してはいたが、有料特急はそれを上半イエロ-、下半ブルーという配色で使用したのである。 |

貴賓車改造の特急車サ2600形2600 1953/10 水野照也

|

有料特急は、

「いつも座れる宣伝に、すずかに乗れば席がない。伊勢行特急の指定座席券、苦労の挙句求めても、余程運がよくなければお粗末な補助シート」(注39)

と悪口を叩かれながらも、運転本数を2往復から3往復(昭24/8/1以降)へと増やし、またこれに伴って専用車両を増加させていった。

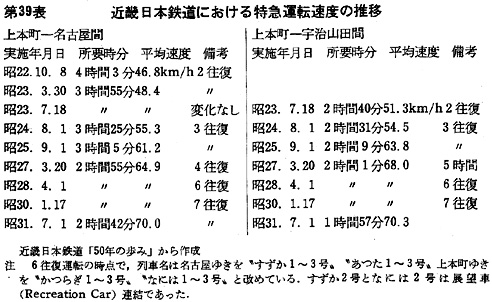

大阪-名古屋間の所要時分は、当初は4時間3分であったが、23年3月30日には3時間55分に漕ぎ着け、さらに3時間25分、3時間5分と短縮し、27年3月20日には、1日4往復、2時間55分へと漕ぎ着けたのである。

昭和25年には、大阪線における特急専用車としては、モ2200形(2228,2229、2231~2238)、モ2300形(2303)、サ3000形(3001・3002)が揃っていた。モ2200形は全て昭和15年の新製車で張り上げ屋根の車両であったが、残る2形式は、参宮急行電鉄以来の古客車で、前記の2200形とは、かなり外観が違っていた。

そのため、編成を組んだ場合、ある程度の異和感を生じるのはやむを得なかった。

名古屋線の場合にも、関西急行電鉄が新造したモ6301形(モ1形)と、伊勢電気鉄道引継のク6471形(クハ471形)の間で同様の事実が指摘できる。

以上の専用車両の中で、異色の存在はモ2303である。 |

|

参宮急行電鉄時代にはデトニ2303と称したこの車両は、手小荷物室と一般客室との間に、コンパートメント方式の指定制特別室を有していたが、戦後の更新修繕に際して手小荷物室を撤去しい荷扱扉を廃止したうえで広窓を設けている。

旧手小荷物室あとにはソファをおき、前記のコンパートメソトとともに、50円の割増料金で使用させたこの車両は、Recreation Car

と称して、特定部分のウインドシルをイエロー塗色した異色あるものであった(注40)。

使用開始は24年10月である。

これに対して名古屋線では、新製のモ6401形(6401~6403)、ク6551形(6551・6552)が配属されている。

これらの車両は、性能と外観の双方とも在来車と似かよっていたが、ただひとつの特色は、蛍光灯による室内照明を電車として最初に本格的に行なったことである。

近畿日本鉄道が、新機軸の有料特急専用車を製造したのは昭和28年のことである。

このとき製造された大阪線用のモ2250形、サ3020形、名古屋線用のモ6421形、ク6571形は、車体軽量化に独自の境地を開いていたが、詳細は別の機会に述べることにする。

(注39)「当節電車数え唄」CLUB CAR 26 (1948年)

(注40) 野村董「近鉄特急物語」鉄道ピクトリアル(1969年)p33

B 東武鉄道 top

戦災復旧車による間に合せ的な車両運用を改めるために、昭和24年以降、日光線特急用として更新修繕を施行のうえ、塗分けた車体をもって登場したのは、デハ11形(1104・1105)、デハ12形(1108)、クハ10形(1101~3)の6両であった。

これら6両の更新修繕も、占領軍用に供されたデハ1106・1107同様、日本車両東京支店で行なわれ、前者は製造当時の豪華なシャンデリアを依然として装備していたが、今回の更新車では灯具は平凡な白熱灯グロ-ブに改められた。

床は板張、客室内の木部は空色に塗りつぶされている。全鋼製車両でありながら、客室の内装部分には木目印刷を施す事例がある中で、木部をペイントで塗りつぶすのは、全く奇異な印象であったが、木部の損傷をかくす手段として、また当時の優等車両である占領軍用車両の内装が、ペイント塗りであった両方の影響と考えられる。

クハの一端には、放送装置も取付けられた。

今となっては別に珍しくもない装備であるが、走行中にレコードを操作する場合、振動の影響で針が跳ぶことのないようにするには、どうするかなどいろいろの苦心が必要であったと伝えられている。

浅草-東武日光間の平均速度は、2時間55分を要して46.5km/hであった。

スピードアップは、25年と27年にそれぞれ実施され、2時間33分、53.2km/h、2時間24分、56.5km/hの結果を得たが、近畿日本鉄道の場合と比較すると、若干ものたりない結果である。

日光線特急用として整備された6両の電車は、いずれも戦前に日光特急用として新製したロマンスカーで、クロスシート部分は、ピッチが広く、また背ズリが1人分ずつに区切られ、ソファの感じを出している。

電動車では主電動機点検用のあげぶたの関係から、客扱扉と乗務員室の間に、ロングシートが設けられていたが、近畿日本鉄道のモ2200系、小田急電鉄のデハ1910系も、同じくロングシート部分を特っていたから、東武特急車の欠点ということにはならないであろう。

東武鉄道の特急車を考える場合、忘れることのできない存在に、展望車トク500がある。

この車両は、昭和4年に、皇族・貴賓用として製造され、木製車ながら広窓の側面と開放式の展望台を備えていた。

台車は住友KS31Lを装備し、電車編成の後部に連結して使用した。

トク500は、昭和18年に名目上は鋼体化車の種車となったものの、車体は西新井工場に保管され、日光特急の復活に関連して、団体観光客用の優等車として、日本車両支店で整備されることになった(注41)。

更新修繕の結果、解放式の展望台はなくなったが、客室内には転換式クロスシートを備え、一部にはソファをおき、スタンドバーも設けるなど、贅沢な車両であった。

使用方法は、特急の最後部に連結するもので、連結側には車掌室も備えていたが、終着駅での取扱いに不便であるほか、各部の老朽化も加わり、さして使用されることなく4昭和32年には廃車されている。

特急用の新製車は、昭和26年10月に完成したモハ5700系であるが、これらについては次の小田急電鉄デハ1700系とともに記すことにする.

(注41)東武鉄道株式会社「東武鉄道65年史」(1964年)p243・244 |

東武鉄道トク500 1949/11 西新井

|

C 小田急電鉄 top

近畿日本鉄道・東武鉄道における有料特急は、特定列車に使用する目的で特別整備を実施した車両を使用して開始された。

これに対して小田急電鉄の場合は、一般車の整備を強化する過程で出現した状態の優良な車両を臨時に使用して、有料特急の運転が始められたのである。

関東地区においては関西地区に比して、車両保守が悪かったことは、すでに度々言及したが、昭和23年に入ると、国有鉄道の各電車区が出場させた復興整備電車、(標記は東ミツ所属車の場合)(注42)に範をとって、大手私鉄はそれぞれ整備電車を出場させるようになった。

とくに、東京急行電鉄の再編成に伴って発足した京王帝都電鉄・小田急電鉄・京浜急行電鉄では、一般車の保守向上に意欲をかきたて、再編成の意義を示す努力が払われたのである。

小田急電鉄が出場させた”復興整備車”の対象車には、小田原急行電鉄最後の新製車であるデハ1600形、クハ1650形が充当された(注43)。

東京急行電鉄時代にモハ63形の割当を受けたほかは新製車の補充がなかった小田急電鉄では、車両の荒廃が酷いことも手伝って、車令の若い1600系を使用しても、整備は容易ではなかったが、新会社発足の意気ごみも加わって”復興整備車”の就役が実現したのである。

ところで、昭和23年10月16日から”復興整備車”の中からデハ1600形を抽出し、重連編成に組成のうえで運用した有料特急(注44)は、週末1往復のみの運転であった。

運転時分は、新宿-小田原間を途中無停車にもかかわらず100分を要していた。

今日では同区間を無停車の特急は62~66分、12駅に停車する急行でも95分程度で達しているのだから、特別整備を実施したといっても、線路も良くなったが、車両の状態がうかがえよう。

小田急電鉄の有料特急史に新紀元を画したのは、昭和24年度新製車として就役したデハ1910形4両(1911~1914)と、国有鉄道から譲受けた戦災電車の台枠・台車を利用して車体を新製したサハ1960形2両(1961・1962)を、McTMc編成2本に組成した有料特急専用車の出現である。

かくして登場したデハ1910系は、関東私鉄界にあっても、画期的な車両であった。

今日から考えると、全く嘘のような話であるが、関東私鉄の高速車両で、貫通幌を実用したのはこれが最初だったのである(注45)。

デハ1910形の新製を記念して、当時における鉄道同好団体の中で、権威を誇った東京鉄道同好会(TRC)は、月報誌「もはゆに」に、デハ1900形、デハ1910形特集号を発行した。

関西系の高速電車を構成する優秀車に対して常に引け目を感じていた東京の電車ファンが、これで関東にも関西と比肩しうる電車が出現したと喜んだ心のうちが、この特集号によく現れていた。

デハ1910系は、有料特急専用車ではあったが、座席配置はセミクロス形であった。

デハは客扱扉間に3組、サハには4組のクロスシートを設けるだけで、座席定員に占めるクロスシートの比率は、それほど大きなものではなかった。

クロスシート数の不足は、有料特急専用車を主張する営業担当者と、通勤輸送力強化を主張する運輸担当者の妥協の結果であった。

後者の主張に押され、全て3扉車と決定しかけた案を最後に変更した結果がセミクロスなのである(注46)。

車両の連結部には貫通路が設けられ、その幅は1,100mmであった。かかる広幅の貫通路を実用化したのも、関東私鉄ではこれが最初だった。貫通路の幅広化に伴って、貫通路に扉を設ける習慣も否定されたが、車両相互の貫通化に際してとられた措置の中で、最大の特色を示したのは、1枚の幌で両車を結びつけたアイデアであった。

この方式は、その後、桜木町事故に伴う国鉄電車の緊急改造に際して全面的に採用され、すっかり一般的になってしまったが、それまでは貫通幌は、各車両がそれぞれ妻面に1枚ずつ取付け、連結時に各1枚の貫通幌を中央で結合させて貫通路を形作ってきたのである。

単行運転を建て前として面運転台型の電動車を設計し、乗客数に応じて編成画数を増やしていく方式では、確かに各車両が貫通幌を装備する必要があった。

これに対して、2両以上の固定編成での車両運用を前提とするならば、連結部の幌は1枚でよいはずである。

固定編成車両の使用は、南海鉄道の特急運転以来、武蔵野鉄道・阪神急行電鉄(阪急)などですでに行なわれてきたが、貫通路の組成方式が、旧態依然たるしくみを守ってきたのは、今日からみると不思議な措置に思われる。

デハ1900形、デハ1910形の外観上の特色を形作るもののひとつに、妻窓上部に2つ取付けられた尾灯がある。

関西私鉄ではこの方式は早くから採用され、急行運転時には進行側を白灯に切替えて列車種別の標識とするアイデアがあったが、これを関東地区にも導入したのである。

これに対して、計画はしたものの実現しえなかったものに、側窓の大型化があげられる。

計画では、デハ1600形なみの丈の高い窓にする予定であったが、割当資材としてのガラスの寸法に制約され、幅広の基板をもつやや鈍重なデザインに落着いてしまった。

結局、資材面の規制から、デハ1910形は22年度新製の運輸省規格型である東京急行電鉄デハ3700形、デハ1910形は山陽電気鉄道820形と非常によく似た外観を持つに至った。

戦災国電利用のサハ1960形は、流用した台枠寸法の関係から車体幅が2,800 mm であった。

これに対して、デハ1910形は地方鉄道車両定規に収まる2,700mmの車幅であったから、固定編成を組むと、若干みっともない形になったのは、資材不足の結果とはいえ、残念に思われる。

サハ1960形では、連結面に放送室・便所・喫茶スタンドがそれぞれ設けられ、日東紅茶とのコンビで実施した各指定席への紅茶・ケーキ類の出前サービスは、以後、小田急ロマンスカーのトレードマークとなった。

デハ1910系は、昭24/9以降”復興整備車”の後をうけて使用されたデハ1900形McMc編成にかわって、特急運転に使用された。

特急用車両であることを示す上半イエロー、下半ブルーの塗装も、マルーン一色であった地味な一般車に比して、一段と人目を引いたのである。

デハ1910系就役と期を合せて、小田急電鉄は行楽客輸送に力を注ぐ方針を確立したが、昭和24年秋に発行した小冊子「秋の行楽ハイキング」(B6判)には、特急運転に関連して、”座席定員制、料金片道50円、運賃片道100円、予約受付満員次第締切”と記したほか、”ラジオ・レコード演奏 トイレット完備”とうたっている。

デハ1910系の使用に伴って、有料特急は毎日運転となり、新宿発14時の定期列車、休日のみ新宿発8時の臨時列車が設定された。小田原までの所要時分は90分、運転開始時に比して、10分のスピードアップである。

小田急電鉄における特急専用車降は、デハ1910系2編成に続いて、昭26/2以降は,画期的な客室構造をもつデハ1700系第1編成の参加によって強化されているが、デハ1700系については別に詳述する。 |

|

デハ1910系による有料特急は好評に応えて、運転本数を次第に増加させた。

当初は1編成使用、1編成予備という不経済な運用であったが、昭和25年秋のシーズンには、新宿発が毎日3本(8時、14時、17時)日曜、祭日(9時)と土曜・祭前日(13時)には各1本が増発されている。

列車ごとに愛称がつき、定期列車は”あしがら””はこね””乙女”、増発列車は”明神”とよばれた。

小田原までの所要時分は、昭和25年8月1日以降に実施された、箱根登山鉄道小田原-箱根湯本間を、1,435・1,067mm併用に変更し、電圧を1,500Vに昇圧する乗入れ措置に対応して80分となった。

箱根湯本へは小田急の看板列車である有料特急が、急行とともに乗入れたが、新宿-箱根湯本間の所要時分は95分であった。

小田急電鉄の箱根湯本乗入れに関しては、その実施時に生方良雄氏による適確な技術上の解説があるが(注47)、公共企業体としての日本国有鉄道発足後、各地に営業事務所を設置、行楽客輸送に異常な努力を払いつつあった国有鉄道との競争に打ち勝ためにも、箱根温泉郷の入口である箱根湯本に直接取付けることが要求された。

箱根湯本への乗入れには、3線式の転撤器の整備、異軌間・異電圧区間への誤進入防止措置など、運転保安面で多くの対策が必要であったが、車両運用面では、箱根登山鉄道側に大きな負担がかかることになった。

箱根登山鉄道は、すでに述べたように、木製車チキ1形を鋼体化し、これを復電圧車に改造するほか、チキ3形・チキ2形にも昇圧工事を実施し、かつ電圧転換装置を取付ける方針を決定した。

改造未済の場合には、箱根湯本-小田原間は制御車扱いとなり、複電圧車と連結して使用することになったのである。

箱根湯本への有料特急(ロマンスカー)乗入れに伴う3線化は、小田急電鉄のペースで実施されたが、別個の企業である箱根登山鉄道がこの面倒な事業に応じたのは、東京急行電鉄の再編成に当たって、小田急系路線であった井の頭線を京王帝都電鉄に移譲する代償として、東京急行電鉄から神奈川中央交通・箱根登山鉄道の経営権の肩替りを受ける措置が小田急電鉄によってなされていたことが、強く関係している(注48)。

(注42)三鷹電車区が、昭23春に出場させた”復興整備電車”は2編成12両で、下り側先頭車で連合軍用専用室(Allied Forces Section)をもつクハ55・クハ65を除くと、他はいずれもモハ63・サハ78形であった。

この編成では窓ガラスを整備したほか、扉回路と制御回路を連動させ、自動脈が完全に閉じないと、制御器が起動しないようになっていた。

しかし、モハ63、サハ78形の場合には腰掛は板侵りであった。

京浜東北線・山手線における整備電車のはしりは、青竜とよばれだ色見本電車、であった。

(注43)小田原急行電鉄が発注したデハは初の自動加速車であるため、モハ1000形を予定したが、現車は東京急行電鉄になってからデハ1600形として出場した。

クハは2両(クハ601・603)が、小田原急行電鉄当時就役にしている。

(注44)「小田急だより」No21(1963年)収載の”小田急特急の変遷”による。

(注45)東京急行電鉄クハ3650形は、井の頭線用に転用されたデハ1700形(予定形式はデハ3600形)と組んで幅広貫通路と貫通幌を組合せる予定であったが、デハの就後延期と配置変更で実現せず、デハ1900・デハ1910系の登場時には折角の貫通路も締切りのままで就役していた。

(注46)生方良雄「小田急電鉄」鉄道ピクトリアル101(1959年)p40

(注47)生方良雄「小田急ロマソスカーの箱根乗入れ」鉄道ピクトリアル(1952年)p24・25

(注48)三鬼陽之助「五島慶太伝」(1954年)p128

top

****************************************

|