|

****************************************

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ ⅩⅣ

INDEX

ⅩⅣ 高性能電車の量産成功

(私鉄高速電車発達史 中川浩一 鉄道ピクトリアル1965/1~1972/8連載)

1 営団地下鉄300形の誕生

2 超軽量電車の始祖、東京急行電鉄5000系

3 MM'方式電車の出現

4 連載を終わるに当たって

****************************************

高速電車の技術発達史をふり返ってみると、その発祥から現在に至るまでの過程において、三つの時代に区分される。

① わが国における高速電車(Rapid transit)の始祖は、甲武鉄道であった。

明治37(1904)年8月21日以降、飯田町-中野間で運転された営業用電車は、電車線はポール集電による架空複線で、当時すでに大都市の街路において覇をとなえつつあった路面電車と類似していたが、

「運転に用いる制御法は総括式であり、かつ列車保安の為米国”ユニオン、スイッチ、シグナル”社製作に係る”ディスク”形自動信号機を設備」(注1)

とする本格的な電気鉄道であった。

総括式制御法も、自動信号機も、ともにわが国では最初の試みである。

甲武鉄道が電車運転を決意するに至った動機については、”日本鉄道史”中篇(1920年)は、

「計画当時飯田町-新宿間列車運転回数は一日66回で、毎列車連結車数は客車(50人乗)5両~8両であって全列車中定員を乗車させたのは約1/3に過ぎないが、毎列車の牽引車数を減らし5分~10分毎に列車を発着させるのが最も適切な方法である。

なお蒸気カで以てこれ等多数の列車を牽引するよりは、むしろ電車を運転すれば、会社の利益となるだけでなく蒸気機関車運転に伴う騒音及煤煙をなくして、乗客と沿線住民に好感を与えられからである」

と述べている。

このように、甲武鉄道の電車運転は、電気鉄道技術における飛躍的な進歩であるばかりでなく、公害防除に対する積極的な試みでもあり、また動力費節減・フリークエントサービスを基軸にもなっていた。

加えて、当初の運転計画を変更し、その区間を飯田町-中野間とすることによって、東京西郊における都市化を促した。

甲武鉄道によって開発された専用軌道敷走行・総括制御法・自動信号保安方式に依存する電気鉄道技術は、その後も基本的には継承されつつ、今日に及んでいる(注2)。

明治30年代に確立した高速電車運転技術に、大幅な改革が試みられたのは、大正10年代においてであった。

その中のひとつは、高圧給電方式の開発であり、いまひとつの重点が鋼製車体の採用であった。

日本最初の鉄道電化を実現させた甲武鉄道も、また高速電車の運転、鉄道電化の双方で、2番手として登場した南海鉄道においても、給電方式は直流600Vとトロリー線によるもので、路面電車と変るところがなかった。

しかしこの方式は、電車の運転距離が増大するにつれて、電圧降下を招き、車両の性能低下を生じるばかりでなく、変電所増設を頂点とする運転経費を増大させて、経営者に好ましくない影響を与えていた。

加えて、トロリー線による電車線支持も、高速運転のためには問題点が多かった。

高圧給電方式を最初に開発したのは、国有鉄道による京浜線(東京-横浜間)電車運転であった。

しかし、直流1,200Vとカテナリー線による方式は、軌道の不備、架線整備の不良などから、みるも無惨な失敗を記録したのである(注3)。

京浜線電車の失敗は、技術上の欠陥に基ずくものではなく、開業をあせった政策に伴う問題であった(注4)。

それ故、いわゆる初期故障を克服した後には、順調な発展の途をたどることになり、また、大正10年代の初期には秩父鉄道、武蔵野鉄道、伊那電気鉄道などの追随者を生むことにもなった。

しかし今日では、直流1200Vを採用する電気鉄道は、わが国には存在しない。

|

私鉄によって作られた電車の三つの時代

①飯田橋-四谷間の御堀端を走る中央線

明治37年の甲武鉄道時代に総括式制御と自動信号機を導入し、1日66回の電車を走らせるフリーケントサービスの本格的な電気運転を始めた。

②近鉄南大阪線藤井寺駅東の踏切と近鉄電車

大阪鉄道時代の大正13年に日本で初めて直流1500V

の電車運転を開始した。越井醇三社長の要請で甲武鉄道と南海鉄道の電化を成功させた鉄道電化の権威者、市来崎佐一郎が行ったと思われる。

電気は宇治川電気から受電し、藤井寺近くの高鷲変電所から約12㎞先の阿倍野まで給電された。当時は600V電化が主流で遠距離送電では電圧降下の問題があった。

③お茶の水の神田川を渡る東京メトロ丸の内線電車

戦後初めての地下鉄として昭和29年に開通した丸の内線電車は、ニューヨーク地下鉄に採用されていたウエスティングハウス社の電車技術を導入し、それを日本の車両メーカに普及させた。

|

② 電車線電圧に直流1500Vを採用した最初は、大阪鉄道(現・近畿日本鉄道南大阪線)である。

大阪平野の東端における弱小蒸気鉄道が、大阪南東郊におけるRapid

transitへの飛躍をめざして実施した阿倍野乗入(大12/4/13)に当たって、直流1500Vを採用したのは卓見であった。

もっとも、電動発電機の開発を伴うことなく実施されたこのシステムでは、抵抗挿入による補助電源の確保、白熱電灯15個直列という方法の使用を余儀なくされていた。

大阪鉄道についで、東武鉄道が直流1500Vを採用したのは、とかく保守的とみられるこの会社にとっては、まさに英断というべきであった。

高圧給電方式と相前後して開発された技術は、鋼製車体の製造であった。

日本最初の鋼製電車は、路面電車の経営者である神戸市電気局によって実施されたが、高速電車に最初に適用したのは、阪神急行電鉄とされている。

しかも初期の段階から、全鋼製車体が採用されたのは、画期的なことであった。

さて、大正10年代に定着した総括制御・高圧給電・鋼製車体、自動信号という技術システムは、その後は30年間にわたって、ゆらぐことなく継承された。

高速電車そのものは昭和初期に入ると、Rapid transitとしての性格のほかに、長距離電気鉄道、中心都市(地方)直結鉄道としての役割を果たしつつあった。

小田原急行鉄道(現・小田急電鉄)、参宮急行電鉄(現・近畿日本鉄道大阪線)、新京阪鉄道(現・京阪神急行電鉄京都線)、阪和電気鉄道(現・国鉄阪和線)などの開業が、高速電車の世界に、新しい局面を開いたのである。

しかし、かかる営業基盤の拡大に対応する技術上での対機軸は、ついに開かれなかった。

車両の大型化と鋼製化に伴う重量増大には、高出力電動機の使用によって対処し、編成両数の増加と速度向上による制動力の強化に対しては、自動空気ブレーキの高性能化によって処したのである。

運転保安方式も地下鉄道においては、機械式の自動列車停車装置が採用されてはいたが、一般には運転士が自動信号を確認して車両の制動装置を作動させる方法によっていた。 |

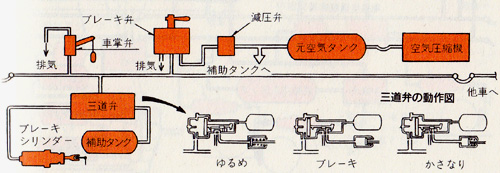

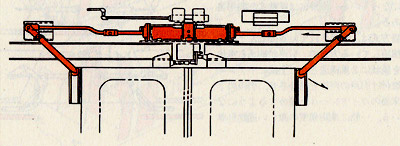

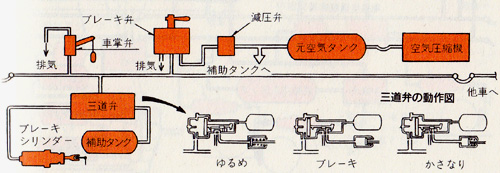

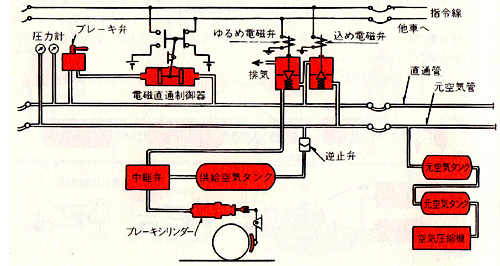

自動空気ブレーキのモデル図 「鉄道車両メカニズム図鑑」伊原一夫p199

電気ブレーキとは連携がとれないブレーキで、SL時代の客車や貨車のブレーキ

|

このように、高速電車における技術発達が、基本的には30年間にもわたってストップしたのは、いまわしい戦争の影響であった。

ところで、第2次世界大戦後における高性能電車への胎動については、すでに述べてきたが、それが多くの試行錯誤を経た後に、定着の段階に達したのは、昭和29年であった。

③ この年の1月に、東京都心部における戦後最初の地下鉄新線が、帝都高速度交通営団によって建設され、開業の運びとなったからである、

営団がこれまで経営してきた銀座線とは、全く別箇のシステムで建設することになった丸の内線では、

「思い切って最新式で性能の優れた電車を設計・製作することをめざし、かつ一たび就役した電車は将来の形式の基準となることをも考慮し、数十年後でも差し支えないものを、慎重に選らぶ」(注5)

という発想の下に300形電車の設計を進め、完全な成功をみることになった。

新型台車・新式駆動装置・軽量車体の全てを採用し、しかも30両の量産を実現させたこの企ては、わが国における高速電車の技術発達史において、真に画期的な出来事であった。

そればかりではない。

帝都高速度交通営団は、その後においても自動列車制御装置(ATC)の採用、サイリスタチョッパ制御方式の開発など、高速電車の歴史を書きかえる業績をあげているのである。

(注1)鉄道省「日本鉄道史」中篇(1920)p337

(注2)甲武鉄道が使用した電車は全て4輪単車であった。しかしその最大長は10,058mmに達し、路面電車が使用した4輪単車とは、違った範ちゅうに属する。

列車運転を前提とし線路条件が良好であったために、小型のボギー車を用いる必要がなかったからであろう。

また総括制御の採用が、ポギー車採用の必然化を促さなかったとも考えられる。

4輪単車の使用が甲武鉄道の高速電車の始祖としての条件を否定する例とはならない。

(注3)開通式当日の記念電車の不着事故に続く事故ひん発のため、営業開始後1週間で運転中止となった。

(注4)大3(1914)/12/18の東京駅開業にあわせて、運転開始を急いだことが不祥事の原因であった。

(注5)帝都高速度交通営団「東京地下鉄新線用電車」(1954)p1

1 営団地下鉄300形の誕生 top

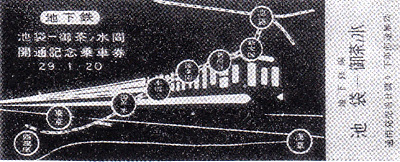

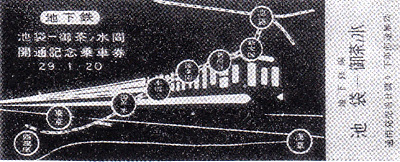

東京特別都市計画高速鉄道網の中で、第4号線として位置付けられ、池袋から御茶ノ水・東京・日比谷・四ツ谷を径て新宿に至る路線のうち、最初に建設された池袋(仮駅)-御茶ノ水間6.4kmが、丸ノ内線の名称の下に、営業運転を開始したのは、昭和29年1月20日のことであった。 丸ノ内線の建設は、第2次世界大戦後、東京北西郊における都市化が急進し、それと関連して鉄道交通の結節点としての池袋の機能が、飛躍的に高まったにもかかわらず、 |

メトロ丸ノ内線池袋-御茶ノ水間開通記念乗車券 S29/1/20

|

「都心に至る高速度交通機関は、国鉄山手環状線のみで、しかも同線は国電中最も輸送密度が高く、これ以上の輸送力の強化は極めて困難」

となった事態を、救済しようとしたことによる(注6)。

しかし、地下鉄道の建設には、とくに土木工事に多額の費用を必要とする。

最初の建設区間となった池袋-御茶ノ水間では、地形の関係も加わって、茗荷谷-本郷三丁目間のうち、1.8kmが池上線として設計されたものの、資金の確保は大きな問題であった。

このことに関しては、当初は米国対日援助見返資金特別会計にその多くを依存する計画であったが、連合軍最高司令部との折衝の過程で、資金運用部資金への肩がわりが決定し、さらに公募交通債券・増資にたよることになったのである(注7)。

池袋-御茶ノ水間の工事は、昭和26年4月20日に開始された。

一方この区間に使用する車両に関しては、昭和26年7月に”地下鉄車両設計協議会”が設けられ、10月には第1回会合が開かれることになった(注8)。

しかし詳しく調べてみると、300形の誕生にはその前史がある。

帝都高速度交通営団の技術者が、地下鉄の新線用車両に関する構想をいだき始めたのは、昭和24年4月頃といわれている。

丸ノ内線の建設問題が政治的に解決した昭和25年には、新線用車両の構想は、かなり具体的になっていた。

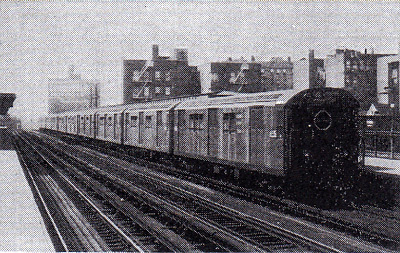

このときに範となったのが、ニューヨーク地下鉄が、1947年に760両を量産した急行線用車両であった。

この車両を調査し、かつその製作会社のひとつであったウェスチングハウス社に資料の提供を求めることになった。

WN式駆動装置とSMEE型発電空気連動制動装置・ABF型制御装置のもつ性能は、営団地下鉄の技術者の心を強く捉えたようである。

その結果、ウェスチングハウス社と技術提携の関係にある三菱電機に協力・研究を要請するとともに、 |

1947年にニューヨーク地下鉄760両を制作した

ウエスチングハウスの技術を丸の内線電車に導入した。

|

①外国品を多量に輸入することは望めないので、在来の内地製品のうち、優秀なものを結集使用した場合

②このWH社製品の特許権使用料、すなわちロイヤルティを支払い内地でこの構想のものを製作した場合

の2案を比較してみたところ、②の後者による方が約1割程度高価となることがわかった。

しかしながら、営団としては

「日本工業界10年の空白を埋め、かつ将来の車両製作技術の向上に益するところ大ならば、多少高くとも②案とする」

ことに決定することになった。昭和26年5月のことである。

かかる決定に先だって、昭和25年11月に、参考品としてウェスチングハウス製の電装品・制動機一式が1両分輸入されている。

駆動装置・制御装置・制動装置の外国技術依存を決定後、営団の車両技術者に課せられた最大の問題は、新線にふさわしい車体を開発することであった。その構想に対しては、まず汽車製造会社に協力を求め、ついで全鋼製車体の製作、経験が買われて、日本車両、川崎車両、近畿車両の参加の下に、前記の設計協議会の設立をみたのである。

新線用車両の設計に先立って、最初に決定されたのは車両定規であった。地方鉄道で使用する車両の寸法は、地方鉄道建設規程(大8/8/13閣令第11号)に基ずく車両定規によって最大寸法を規制され、これをこえる場合には、特別設計認可を必要としたが、新線の場右には、昭和16年に鉄道省監督局主宰の下に設置された「地下鉄道建設技術委員会」の決定に従うことになった。

この結果、新線用の車両の最大幅は2,800mmまで拡大しうることになり、在来線である銀座線用車両に比して、画期的な大型車を就役させることになったのである(注9)。 |

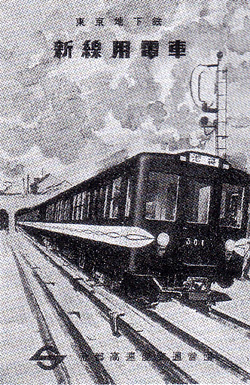

斬新な企画の新線用電車説明書 S29

帝都高速度交通営団発行

|

台車を住友金属工業、主要電気部分を三菱電機、車体を汽車製造(301~310)、日本車両(311~314)、近畿車両(315~322)、川崎車両(323~330)、車両照明を東芝電気が担当して製作した300形は、昭和28年10月24日に、第1号車(汽車会社製)が営団地下鉄小石川工場に搬入され、12月20日までの間に、30両が出揃った(注10)。

しかし、搬入から営業開始までの期間が短く、乗務員の運転技術習得、保守方法の検討に万全をつくせぬ心配があった。そのため、300形と同一の駆動制御制動装置を装備した試験車2両を製作のうえ、銀座線の線路を利用して試験運転を実施した。1400形(1470・1471、 汽車会社製)がそれである。

なお1400形の製作目的の中には、高性能電車の使用に関する基礎資料を早期に収集し今後の事態に備えるという考えもあった。

強制通風に伴う風道は、天井と屋根の間を全面的に使用し、また空気取入口を側面全体にわたって設けたため、在来型の車両における押込式の通風器が屋根全体をおおう形となり、木製車体時代のモニタルーフが再現したかのような感じとなった。

しかし、300形の車体の特色は側面だけに留まらなかった。

地下鉄車両の特性として、非常脱出口を兼ねる貫通扉の両側に、鉄道車両用前照灯としては初めての試みとして、前頭部に左右2個の前照灯を車体外妻窓下に取付け、常に軌道上を照すようにしたのである。

また前照灯の灯具は尾灯と一体化したものが用いられた。

前照灯の2灯化は、方向幕と方向標識灯が貫通路上に設けられたことと、強い関わりを特っている。

実用新案第440718号となった方向標識灯は、電球とレンズの間に違った色フィルタを用いて池袋方向にブルースカイ、御茶ノ水方向にキャナリイエローの光を放ち、蛍光灯照明によって内側から照らし出される方向幕の採用と並んで、丸ノ内線車両を特色づける設備であった。

数々の新機軸に彩られた300形を形作る車体は、また車両軽量化の方面でも、よく考えられていた。

枠は床下機器取付の関係から中梁を設けたが、充分な強度計算を実施して軽量化し、鋼体骨組にはプレス成形を施している。

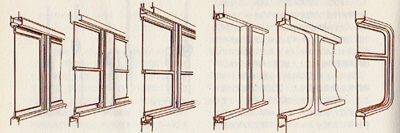

側窓には鋼製サッシを用い、ガラスの有効面積をできる限り大きくとるために、サッシ幅は最大限に切りつめられた。

このことと並んで、車体強度維持のうえで許容できる限り大きくとった側窓寸法(770×1000mm)が相まって、軽快な外観を形作ることになったのである。

300形に採用した住友金属製のFS301形台車は、WN型駆動放胆を内蔵するトランサムハング方式の新型台車であった。 |

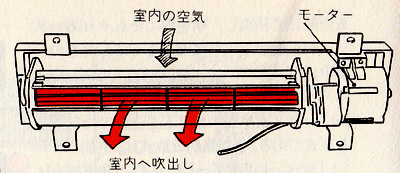

電車の各種側窓 「鉄道車両メカニズム図鑑」伊原一夫p124

|

この台車は、300形新製のために特に設計され、台車枠は一体鋳鋼、各部に徹底的に防振ゴムを用い、摩耗部分には耐摩レンジを使用して保守の便を計っている。

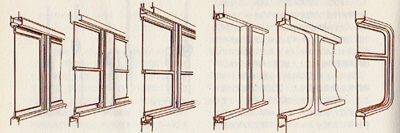

ところで、300形に使用されたSMEE型制動装置は、従来の直通非常型空気制動に発電制動を連動させたもので、常用制動作用は1個の制動弁ハンドルの操作によって、発電・空気の両制動作用が円滑にできる。

ハンドルの角度を進めると発電制動がしだいに強まり、さらに制動力を高めると、最大発電制動力に空気動力が付加され、最終の全制動位置では、そのときの乗客荷重に応じた許容最大城速度が得られるのである。

また空気制動に対しては、電滋空気作用を伴うセルフラップ式が採用され、編成全車両の空気制動は、ハンドル角度に応じて増減するように調整されていた(注11)。 営団地下鉄300形は、あらゆる面にわたってよく工夫された車両であった。 |

電磁直通ブレーキと呼ばれる今の電車の一般的なブレーキ方式

「鉄道車両メカニズム図鑑」伊原一夫p200

|

在来形の高速電車のイメージを払拭し、昭和20年代の後半に開発あるいは実用化された高性能車製造技術を全面的に身につけ、高速電車の技術発達史に新しい時代を開いたのである。

(注6)帝都高速度交通営団「池袋→御茶ノ水間開通記念」(1954)p2

(注7)帝都高速度交通営団「丸ノ内線建設史丿上唇(1960)p2-3

(注8)帝都高速度交通営団「地下鉄丸ノ内建設史」下唇(1960)p321

(注9)最大幅2800mmは、車側灯を含めたものであることが後に明らかになり、車体幅を2600mmに縮少する危機に追いこまれたが、車側灯の突出部分を30mmに縮める方式が開発されたため、車偏灯用特別定規を申請のうえ許可(昭27/4/1鉄監第440号)され、当初の案どおりの大型車体が実現した。

新考案(実用新案第439007号)の車側灯は、その後、他社でも使用され、車体の突出部を感じて自動洗浄機の使用に役立っている。

(注10)以後の記述は特に記すほかは主に(注5・8)に示した資料による、

(注11)「鉄道技術の進展1953j交通技術増刊No94(1954)p238

2 超軽量電車の始祖、東京急行電鉄5000系 top

新型駆動装置の開発に伴う主電動機の高速軽量化は、電動車の重量を減少させ、バネ下重量の削減とあいまって、車両の軽量化にみるべき成果をあげてきた。

このことは、電装品が車体重量のかなりを占める電動車の場合には、確かに有効であった。

しかし、制御車・付随単車については、効果は乏しいのである。

車体の軽量化は、それを単独で実施する限りでは、電車の総重量減少のうえであまり効果がみられない。

内装材に軽合金を使用したり、鋼材をプレス加工する程度では、軽減しうる重量に対して、大きな期待をもてないからである。

しかし車体重量を何んらかの方法で大幅に軽減させることができれば、新型駆動装置・台車との組み合せによって、電車の軽量化は大きな成果をあげうることになる。 |

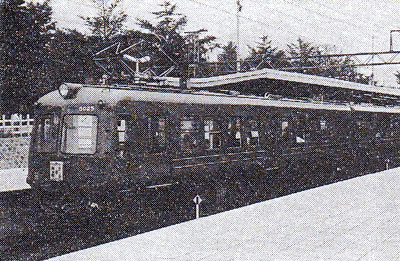

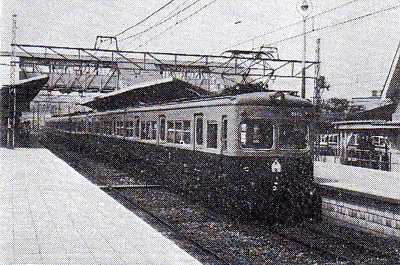

東京急行電鉄デハ5025 日吉 1965/8

|

その結果は、消費電力量と線路補修費の節減を実現させ、経営合理化に貢献するのである。

前節で言及した営団地下鉄300形は、高性能電車量産の第一作として、比類のない成功を収めた画期的な車両であったが、車体の軽量化については、抜本的な対策がなされていたわけではない。

鋼体骨組のプレス加工、車体強度の検討に基ずく不要重量の削減など、改良主義的発想法による設計であった。

ところで、営団地下鉄300形が就役してから8ヵ月を経た9月上旬に、東急車両から、画期的な超軽量電車が出場した。

東京急行電鉄5000系の第1編成としての、デハ5001-サハ5051-デハ5002がそれである。

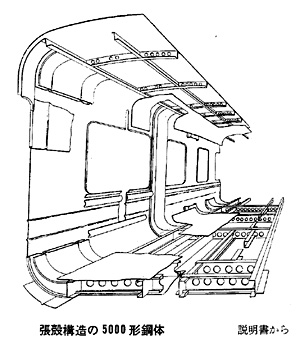

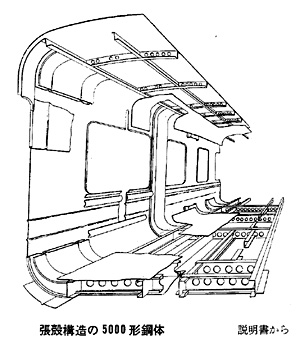

5000系の設計思想は非常に斬新であったが、最大の特色を形成したのは、張殼構造による車体設計である。

車体軽量化の究極の目標が張殼構造にあることは、すでに言及した小坂論文にも指摘されていた。

また、ディーゼル動車製造技術と関連しつつ、先進工業国においては、第2次世界大戦前に、張殼構造車体は実用化の段階にあったが、日本にはそのニュースだけが伝えられたにすぎなかった。

台枠・側・屋根を一体とした張殼構造による5000系の車体は、台枠の外側に型押しの曲面柱を横梁とともに溶接し、曲面の側柱・台枠構梁・屋根の鉄タルキを同一平面内に配して環状構造をつくり、これを長桁・腰帯・側梁などの縦通し材で結合して、骨組としたものであった。

しかも、曲面柱の立上り角度はレール面に垂直ではなく、上方に対して2.5度の傾斜をつけたのである。

鋼製車体の登場以来、車体側面はレールに対して垂直に構成されるのが不文律であった。

それをあえて無視する上部断面縮小の措置にでたのは、上部構造の重量を軽減し、重心を下げることを狙ったからである(注12)。

部材はすべて鋼板をプレス加工したもので、また強度に差し支えない限り、余肉をとったうえ、重量軽減のための孔をあけていた。

台枠では枕梁間の中梁は省略されている。

車端衝撃はその大半は、中梁によって枕梁に伝えられてから、中央部に向っては側に伝えるよう配慮された。

鋼板・屋根板によって構成される外皮には、1.6mm鋼板が使用されたが、鋼板は車体側面を構成する曲面柱との関係から、下方にも曲面がつけられ、またこれに伴って、側引戸や乗務員室開戸の下部も曲面を持つことになった。

窓はユニットサッシによる簡易構造である。

このように、車体重量の大部分を構成する鋼体の重量を大幅に軽減する試みのほか、室内艤装面での重量軽減も、5000系では同時に重視されていた。

床は1.6mm鋼板に3mmのロンリウムを張った簡易構造とし、天井板には軽合金が使用された。

金具類にもできる限り軽合金を用いている。

このような徹底した重量軽減措置によって、5000系の車体は、車体長・断面・定員がほぼ等しい在来車(デハ3800形)に比べて、4.5t(軽減率33.8%)を節して8.8tで完成した。

改良主義に基ずく軽量車体を構成した近畿日本鉄道2250系特急車や、京王帝都電鉄デハ2700形の場合は、2~3tの減量に留まったのをみても、5000系完成の意義を評価しえよう。

しかし、高性能電車としての5000系の特色は、車体の超軽量化だけに留まらなかった。すでに量産体制の確立していた新型駆動装置・台車は、5000系の新製に当たってとまどうことなく使用されている。

その結果として、直角カルダン式駆動装置の採用によって、33%の軽減を実現し、高抗張力鋼板溶接組立式の新形台車を使用して22.4%の軽減が記録された。 |

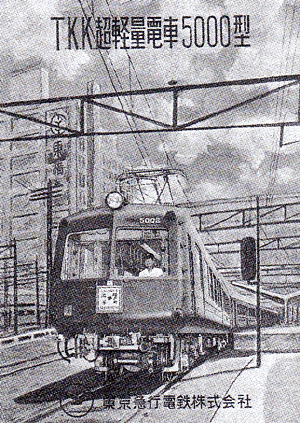

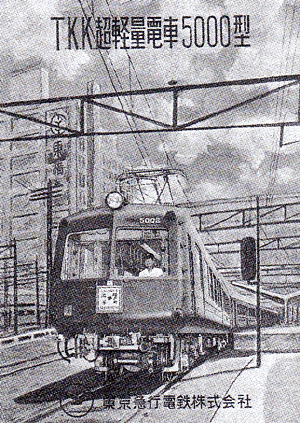

TKK超軽量電車5000型説明書 東急発行

|

結局、5000系の電動車であるデハ5000形は、全重量が28.05tで完成した。東員1m当たり重量は、1.56tである。

これを在来車デハ3800形の38.3 tと比べると、実に10.25 t を軽減したことになる。

車長1m当たりでは0.7tの軽減であった。

さて、東京急行電鉄5000系はまず2編成が製造された。

デハ5001-サハ5051-デハ5002、デハ5003-サハ5052-デハ5004がそれである。

この2編成ぱ、休止中の東横線急行の運転復活に当たって、切札的役割を果たすことが期待されていた。

主電動機を110kW、750Vとして従来車なみの出力を確保したことは、超軽量化による車両軽減と関連して、起動加速度を大きくし、均衡速度の上昇を実現した。

休止前の渋谷-桜木町間の急行電車運転時分が38分であったのを、30分以内に短縮することが期待されていた。

また、東横線の基本であったMcTMc編成においては、在来車の使用に比べると、消費電力量を20%減少して、年間51万円を節約するほか、電気ブレーキを常用し、電気ブレーキをもたないサハの使用を考慮しても、制輪子の摩耗を1/7程度に抑えることによる年間12万円の節約が加わり、経営合理化に大きく役立ったのである。

このほか、電動車の1両には、弾性車輪が試用されていること、密閉箱に収めた主抵抗器を強制通風冷却する際に副産物として生じる熱風を室内に供給する熱風暖房方式を採用する新機軸をおりこむなど、新しいタイプの高速電車を製造しようという意欲に満ちていた。

趣味的にみた5000系は、大味を帯びた車体と直線的な組立によるTS301形台車が独特な外観を構成したほか、ライトグリーンの外部塗装に基ずく”雨蛙”のニックネームによって、多くの人から親しまれることになった。

増備も好調に実施され、東急車両による集中生産によって、やがて105両の大世帯に成長した。

当初の3両編戌は東横線の乗客増加によって、中間電動車デハ5100形を加えたMcMTMc編成となり、さらに5両編成作成に関連してクハ5150形も製造され、多彩な陣容となっている。またサハ5050形は、デハ5000形の増備による車番整理のため、サハ5350形となったのである(注13)。

なお、5000系の新型駆動装置・台車は、高性能電車に不可欠の存在ではあったが、東京急行電鉄-東急車両が独自に開発した技術システムではなく、私鉄経営者協会が、昭和28年に設置した電車改善委員会が、運転経費の節減のほかに、標準部品使用による車両費の低廉化を狙って作成した標準仕様書にもとづいている。

東京芝浦電気から購入したSE518形主電動機は、標準主電動機仕様書H110Xによっており、TS301形台車は標準台車仕様書N17-R24によって製造されたものである。

標準仕様書に基ずく規格電車構想については章を改めて説くことにしよう。

(注12)東京急行電鉄「TKK 超軽量電車5000型」(1954)p3・6、以後の記述は主にこの資料による。

(注13)5000系は最終的にはデハ5001~5055,デハ5101~5120、クハ5151~5155、サハ5351~5375で構成された。

3 MM’方式電車の出現 top

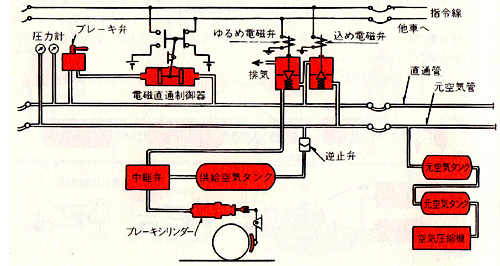

昭和29年は、すでに述べた営団地下鉄300形、東京急行電鉄5000系の就役のほかに、MM’ユニット方式の開祖としての近畿日本鉄道モ1450形と、同方式による最初の量産車である小田急電鉄デハ2200形が登場した年として、私鉄高速電車の発達史に、記録されるべきであろう。

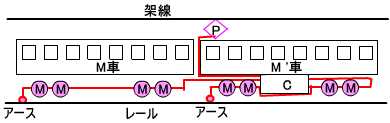

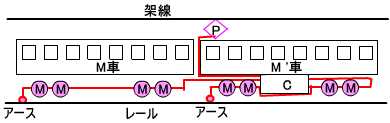

2両の電動車を1組として永久連結し、8個の主電動機を、1ヵ所で制御するほか補機も2両1組で使用するMM’方式は、今日では高速電車製造のための平均的手法と考えられているが、その歴史は意外に新しく、近畿日本鉄道がモ1450形に試用したものを、出発点としている。 |

MM'方式の電車の電気回路

P:パンタグラフ C:制御器 M:モータ

|

MM’方式採用の動機の中で、重視すべきは発電制動の採用を容易にするための手段として、これが意識されたことである。

新型駆動装置と関連して開発された軽量高速度電動機の採用は、発電制動の常用を指向したものの、電車線電圧1500Vの場合には、克服すべき問題が残されていた。

線電圧600Vの営団地下鉄線では、主電動機の端子電圧を300Vとし、2個直列に永久連結することによって、高速度からの常用発電制動が可能であった。

これに対して、電車線電圧が1500Vの場合には、主電動機端子電圧が750Vのため、整流子間電圧が過電圧となることから、高速度からの発電制動が相当に抑制されていたのである。

しかし、空気制動常用に比べて、発電制動と空気制動を併用することに伴う利点が大きいため、電車線電圧を1500Vに保ったまま、発電制動を常用する研究がなされることになった。

近畿日本鉄道が開発した発電制動常用のための手段は、340Vの端子電圧をもつ主電動機を4個永久直列に結線して、電動車2両を1単位とし、合計8個、2群の主電動機を制御する方式であった(注14)。

この方式を採用すると、主制御器は2両の永久連結車に1組の搭載ですみ、これと対応してもう1両に電動発電機・空気圧縮器を集中配置するわけである。

しかし、MM’方式では、電動車は2両1組にしなければ運転できなかった。

もっとも、この問題は大手私鉄においては、乗客の増加がめざましく、幹線区間ではMc単行運転の必要はないため、決定的な障害とはならない。

従来は、電動車が各車に装備した主制御器・電動発電機・空気圧縮機を2両に1組ずつになし得たこともMM’方式の利点であった。

近畿日本鉄道モ1450形は、WN型駆動方式を採用した80kW主電動機各4個をMM’方式で制御した。

結果は良好であり、この経験にもとづいて、近畿日本鉄道は、昭和30年に奈良線特急車モ800形を、続いて32年には高性能通勤車モ1460形・モ6800形(ラビットカー)を量産することになった。

しかしモ1450形自身は、不運な間に合せ的な存在であった。

車体は、昭和27年に製造された全金属製車両のク1560形から1564・1566 を選んで転用し、1451の台車には近畿車両が技術提携したスイス カー&エレベーター社で開発した新型台車(シュリーレン型)を使用している。

この台車の特徴は、保守に問題の多い軸箱守を廃止し、かつ両翼(ウイング)バネを使用するに当たって軸バネ案内筒によって、2軸を完全に保持するものである(注15)。

また、その好成績に支えられて、奈良線用モ800形が次にシュリーレン台車を採用している。

なお、1452の台車には、水平板バネと垂直板バネによって軸の平行を保持するミンデンドイツ型が試用されている。

近畿日本鉄道に僅かに遅れて、小田急電鉄はMM’方式の高性能電車デハ2200形4編成8両を生産した。

デハ2200形は、端子電圧340V、出力75kWの主電動機を4個永久直結とし、MM’編成を構成した車両である。

また発電制動だけでは得られぬ制動力を自動的に空気制動に連継させるために、電磁直通式と発電制動を併用し、自動空気制動も併置したHSCD形が始めて使用されている。

東京急行電鉄デハ5000形が使用したのは、SMEE形自動空気制動に発電制動を併用したHSCD形であった(注16)。

高性能電車量産の第2陣として、29年7月以降に就役したデハ2200形は、車体の軽量化という点ではみるべき成果をあげなかった。

しかし、採用した新型台車FS203(住友金属)が、軸箱守を使用せず、軸箱を上下反対方向のリンクで台車枠と結合するアルストム型台車の量産第1作となった点は、記録に残されるべきであろう(注17)。 |

小田急電鉄はMM’方式の高性能電車デハ2200形 向ヶ丘遊園 1968

|

電車線電圧1500Vの高速電車に、MM’方式が採用されたのは、先に記したように電気制動によって高速度から急速に減速して、制動効果を高めるねらいによるものであったが、これと裏腹の関係をなすものは、高加速によって時間距離を短縮し、少ない車両によって輸送力を増強しようという思想であった。

高加速を得るためには、多段制御と全軸駆動を行なう必要があったが、そのために必要とされた全電動車システムが、次には発電制動可能の条件を作りだしてもいた。

MM’方式は、全電動車方式に伴う車両費の増加や1車当たりの重量増加を制限するためにも必要であった。このように、1500V線の場合には、いくつもの要求が補完しあいながら、MM’方式を定着させたとみるべきであろう(注18)。

全電動車方式を前提とした高性能電車のMM’化は、29年から32年ころまでにかけて、大手私鉄の大半を包みこんで進行したばかりでなく、国有鉄道にもモハ90形(101系)を登場させた。

だが、この流れがその後の私鉄高速電車のあり方を決定したのではない。

大容量主電動機と高性能制動方式の再開発を経て、今日の高速電車は育ってきたのである。

(注14・15)「鉄道技術の進展1954~1955」交通技術増刊No109(1955)p329

(注16)上に同じ、京阪神急行電鉄1000形もHSCD形を装置した(MM’方式)ではない。

(注17)吉川文夫「高速電車用台車概説」RAIL FAN No219(臨時増刊 1972春の号)p11

(注18)木村好次・曽根悟「鉄道技術-産業技術20年の歩み⑩」科学朝日1965年10月p116-117、 同1965年11月p148-149

****************************************

4 連載を終わるに当たって 中川浩一 (1972/6/8)

top

本誌の166号(1965年1月)から、「私鉄高速電車発達史」の連載を始めて以来、実に7年半の年月が経過し、本誌への掲載回数も40回に達しました。

毎月かかさず掲載すれば、3年ちょっとのところを、倍以上の年月を要した原因のひとつには、筆者のペンの進み方の遅さにありますが、もうひとつの理由は、本誌が特集向のページが多くなったこと、筆者自身も特集用記事執筆に動員される機会が多くなったことをあげなければなりません。

連載を始める時点では40回にもなって、まだ昭和20年代から抜け出しえないような事態になるなどとは、考えませんでした。

しかし、ペンを進めるにつれて、書きとめておきたい事実が、次から次へと湧きだしてくる始末でした。

昭和20年代といえば、それは筆者の中学低学年から大学卒業に至るまでの期間であり、車両の現車調査のためには、最も油の乗っていたときだったのです。

各地を克明に歩き、ノートをとった実績がいまも生きているといってよいと思います。

実際にみて知っているくらい、心強いことはないのです。

そのことが、記事の中味を細かくしていったといえるでしょう。

このことと並んで、執筆の進むにつれて入手した文献の数は、加速度的に増加していきました。

また読破する文献数が増えればそこからさらに新しい文献の所在が浮きぼりになり、ますます内容を増やしていく傾向となり、このようにして、さまざまの理由がからみあって、いつになったら、1970年代にまで到達できるものやら、わからぬ仕儀と相成ったといえます。

適当な機会に、連載を打ち切って、連載した原稿の前後をなるだけ短期間にまとめ、書物にしてしまうほうが、賢明な措置なのではないかと考えるのが、現在におけ筆者のいつわりのない心境と申しあげたい。

またそのためには、私鉄高速電車の発達史上で技術革新が奏功し、高性能電車の量産が成功した時点を選ぶのが、理にかなっていると考えてみました。

連載を終わる時点で、掲載の回数の若い原稿を読み返してみますと、不満な個所が少なくありせん。終戦直後の混乱期の事情については、執筆後に入手した資料も少なくないのです。それらについては、書物にまとめる際に訂補したいと考えています。

連載を進めている途中で、資料を下さった方、筆者の判断の不足を指摘していただいた方は、決して少なくありませんが、中でも片山健次郎、高田隆雄両氏から得たものは、とくに貴重に思われます。

長期間にわたった連載に声援を送って頂いた読者の方々とともに末筆ながら深く感謝いたします。

top

****************************************

|