|

****************************************

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ ⅩⅣ

INDEX

V 規格型電車の出現

(私鉄高速電車発達史 中川浩一 鉄道ピクトリアル1965/1~1972/8連載)

すでに達べたように、63形の私鉄への割当と代替品としての車両供出の実施は、一部の私鉄にとっては、確かに有力なテコ入れであった。

しかし、63形は大手私鉄でさえ、容易に受け入れられぬ過大な車両であったし、車両供出による充足率は僅かなものにすぎないから、多くの私鉄にとっては、深刻な車両不足はいぜんとして継続していたのである。

このような事態を解決するためには、どうしても車両の絶対数を増加させることが必要であった。

とはいっても、これ以上モハ63形を投入することは、地方鉄道の施設・設備から考えて不可能である。

とすれば、新製される車両の最大幅は、地方鉄道車両定規に規定されている2,744mm以内に収めなくてはならない。

また63形のように車両の最大長が20mに達する(側板間の車幅は2,800mm)も、多くの私鉄では使用不能である。

だが、そうであるからといって、各私鉄が勝手に車両の形態・性能を決定して車両メーカーに発注することは、製造技術が戦前の水準まで回復せず、また資材の数量・種類が不足しているという条件の下では、実現が困難であった。

それに加えて、昭和22年度には、運輸省は私鉄車両の補修・改造・新造は厳重に監督のうえで認可するという方針をうちだしたため、従来から地方鉄道・軌道事業者への資材配給業務を代行してきた社団法人日本鉄道協会は、運輸省の指導をうけて、地方鉄道・軌道の新製車両に対する規格を定め、傘下の私鉄にこの線に沿って行動することを求めたのである。

こうした状況の下に出現したのが、俗に運輸省規格形とよばれる車両であリ、それは22・23年度の新製車の主力となったばかりでなく、国鉄用としてはいぜんとして量産され続けているモハ63形にはあきたらなくなったものに、戦前の水準への回復の夢をあおりたてる結果を作りだしていた。

しかし、関係者が苦心して定めた規格にも、厳重に守られたとはいえない面がかなり認められる。

とくに23年度には、かなりの例外が存在することが確認できる。だがその詮索は後にまわして、ここではまずどのような面で統制が行なわれたかを採ってみることにしよう。 |

第6表 昭和22・23年度における私鉄の新造車

| 車種 |

22年度 |

23年度 |

| 地方鉄道 |

軌道 |

地方鉄道 |

軌道 |

蒸気機関車

電気機関車

内燃機関車 |

4

8

|

|

4

8

2 |

|

客車

内燃客車 |

|

|

1

|

|

| 貨車 |

|

|

15 |

|

電動客車

制御客車 |

89

32 |

58

|

74

103 |

211

|

「日本陸運10年史」による

(注)22年度製の運輸省規格形121両のうち、地方鉄道向は111両で、このうち32両が制御客車であった。それゆえ、運輸省規格形ではない地方鉄道用の新製車は僅か10両にすぎないことになる。

|

1 運輸省規格型電車の概要 top

昭和22年度に新製される車両は、「私鉄郊外電車設計要項」によれば,A'形・B形・B'形の3種類であった(注1)。

A'形・B形・B'形という形式を規定するのは、連結面長・車体幅(側板間)などの寸法であって、主電動機・制御器などの艤装関係でみられる相違ではない。

台車も軸距には選択の余地があったが、形式は釣合梁付揺動揺枕形を採用することになっていた。

また車体自体にも、寸法のいかんをとわず、半鋼製丸屋根型で、ガーランド形ベンチレーター付屋根の材料には木を用い、これにキヤンバスを張ると定められていたのである。

ところで、22年度に新製された運輸省規格形電車の総数は、11社121両に達したが、その大半はがA'形(86両)であり、B形は11両、B'形は24両にとどまっていた。

このことは、21年度の63形割当以来、運輸省の私鉄復興対策の焦点は、大手私鉄の救済にあわせられていたからである。

だがそのことの具体的な検討は後に譲ることにする。

さて、B'形と定められた車両の車体長は17mである。

連結面長は一応17.5mと定められていたが、使用する連結器の種類などによって、多少の相違のあることは許容されていた。

車体幅(側板間)は2.7mである。

これに対してB形はA'形に比べるとひとまわり小型の車両であり、車体長は15m、連結面長の原則は15.5m、車体幅は2.6mであるから、B形とは車体幅だけがちがうB'形(2.45m)とともに、中小私鉄での使用を想定したといえるだろう。

だが実際に中小私鉄に割当てられたB形・B'形は15両で、大手私鉄の20両を下まわる数にすぎなかったのである。

このような基準を定めた後に、「私鉄郊外電車設計要項」は、新製車は原則として両運転台、妻の形態は半丸形を採用し、かつ全局にわたって雨樋を設けたうえ、窓を2段上昇式でよろい戸を取付けうる構造とする(注2)など、随所に63形のイメージからの脱脚を試みていた。

運輸省規格形では、このほか側出入口(乗務員用を除く)の数も3ヵ所と指定されている。

しかし、これは一応の基準であり、2ヵ所でも差支えないとの但し書付であったから、121両に達する22年度割当車の中で、3扉車は5社56両にすぎず、実際には2扉車のほうが多かった。

すでに記したように、運輸省規格形が製造されたのは資材の数量・種類が不足していたからである。

そのため、新製に当って使用される材料や部品には大きな制限が加えられていた。中でも窓ガラスは、配給される板ガラスの寸法に選択の余地が少なかった(注3)ため、前記の要項では窓幅は700mmか800mmとし、出入口の幅も1,100mmまたは1,150mmに限られていたのである。

このように、運輸省規格形は、各鉄道或いは車両会社のデザイナーの裁量を妨げる性格を持っていたが、その規制力は、表面上ではかなり厳しいものであった。

一旦、窓幅を決定すると、それが出入口の寸法をも規制するからである。さらにその逆もまた真であった。

「私鉄郊外電車設計要項」によれば、A'形で窓幅800mmを採用すれば、出入口幅は1,150mmであり、700mmならば1,100mmの出入口となるように設計することが定められていた。

またB形・B'形では出入口数のいかんにかかわらず、窓幅は700mm(出入口の幅は1,100mm)としなければならないのである。

このほか主電動機の場合には、東洋電機(TDK)か、三菱電機(MB)の110kWまたは90kWを使用し、パンタグラフは国鉄の標準品であるPS13形(TDK-PT24)か、三菱電機のS710C形を取付けるのが原則であったから、運輸省規格型は性能的にも類似した車両とならざるを得なかった。

このような規制の中にあって、選択の余地が多分に残されていたのは台車である。

これについてはすでに釣合梁付揺動揺枕式の採用が定められていると記述したが、それまで私鉄高速電車の殆どはこの形式の台車を使用し、国鉄の標準品となっていた軸バネ式(TR23系)の普及率は極く僅かであった(注4)から、台車は実際上では自由に考えてよいということを意味している。

しかも使用する軸距も、2,100・2,200・2,300・2,400・2,500mmを標準とするという無規制のものであった。

ところで、これまで私鉄高速電車が使用してきた台車の大半は、国産品の使用が一般化してからは、各車両会社が製作する棒鋼組立形式(BW型)(注5)か、住友製鋼所製の鋳鋼組立形(KS形)のいずれかとなっていたから、運輸省規格形にも、この2系列がそのまま引継がれたのである。

ただ軸受をコロ軸受とする場合には、国鉄のモハ63形と同じJ12形の使用が求められていた。

しかし22年度でコロ軸受を使用したのは、東京急行電鉄・京阪神急行電鉄・西日本鉄道の3社だけであった。

(注1)「昭和22年度に新製される私鉄郊外電車」Romance Car No4(1947年)による。

A形は連結面長20m、車体幅2.7mであるが、22年度には新製されなかった。

(注2)よろい戸は当分取り付けなくてもよい。

取り付けうる構造とすることが当時の規定であった。

(注3)板ガラスの寸法が窓幅を規制した例は、このほかにも実例が存在する。

24年度から始められた鋼体化客車の設計では、板ガラスの寸法が窓幅700mmのオハ60形を生みだすことになった。

(詳しい事情は星晃「鋼体化客車60シリーズ」鉄道ピクトリアルNo13を参照されたい)

(注4)富山電気鉄道モハ500形・モハ520形、西武鉄道モハ200形のほか、日本鉄道自動車製が戦争末期に製造した車両の中に、TR23系の軸バネ台車を使用するものが含まれている。

(注5)日本車両製はD型、汽車会社製は3H、日立製作所製はMIといったように、それぞれ個有の名称をもつ場合が多い。

だがいずれもBaldwin製を原型として製造されている。

2 使用鉄道別にみた22年度割当車 top

63形の割当が5社(東武・東急・名鉄・近鉄・南海・山陽)120両にとどまったのに対し、22年度に運輸省規格形の割当を受けたのは、11社121両である。

これは平均すると、1社当たり11両にしかならず、割当後は21年度をはるかに下まわる結果となってしまう。

しかし実際には、第7表からも判るように、会社別の割当数は20両から3両までと幅が大きく、またその内訳もさまざまであった(第7表 昭和22年度に製造された運輸省規格型電車)。

最大の割当数である20両を確保したのは、東京急行電鉄・名古屋鉄道・近畿日本鉄道の3社である。

これらは前年度にそれぞれ20両の63形を割当てられていたが、40両の63形を割当てられた東武鉄道は、12両にとどまっていた。

製造に当ったのは、これも運輸省から指定をうけた車両会社である。

しかし,この場合には,従来それぞれの私鉄と特定の結び付きをもっていた実績が考慮されている節が強い。

近畿日本鉄道への割当車は子会社である近畿車両が製造し、京成電鉄への割当車が役員の兼務を通じてつながりをもってきた帝国車両で製造されたのが、その好例である。

さて、これら121両の割当車の製造は、みな22年度中に着手されている。

だが年度内に就役したのは、京阪神急行電鉄1300形の一部分だけで、大半は23年5・6月かそれ以降に営業用として使用が開始されていた(注6)。

(注6)東武鉄道のモハ5300形は電装工事を入線後に施行したため、営業についた時期はかなり遅く、23年9月末に客扱を行なっていたのは1編成のみであった。

A 東武鉄道(モハ8両、クハ4両) top

東武鉄道への割当車は、表面上はA’形である。しかし実際は国鉄の戦災客車(木製)の台枠(UF12)・台車(TR11)などを流用した一種の戦災復旧車であった。

そのため、電装品は規格どおりであっても完成した車体は「私鉄郊外電車設計要項」に定められた車体長(17m)よリ短く、平妻で連結面長が17m(車体長は16.4m)という異端車となったのである。

もともとUF12形台枠は、連結面長が約17mになるように設計されたものであったから、これを使用すれば、設計要項の定めた基準に達しないのは当然であった。

また制御客車の場合には、台車もTR11形を流用した(注7)から、軸距は2,438mmとなり、これも標準からかけばなれた存在となったのである。

電動客車の場合には、TR11形は扶桑金具で新製された割当品と振替えられていたが、取りはずされた台車は改修のうえ、在来車の小型台車をTR11形と取替える工事の一翼をになっている。

ところで、東武鉄道向の規格型の製造を指定された車両会社は、汽車会社東京製作所(Mc 6両)と日本車両東京支店(Mc 2両、Tc 4両)であったが、それぞれの製造車が出場したときには、デハ5302~5308、モハ5700・5701、クハ700~703という車号が記されていた(注8)。

これは、東武鉄道が、従来デハの記号と車種ごとに1号(デハ1、クハ1、サハ1など)から始めていた番号体系を改め、電動機出力・制御器形式などを基準とした新しい番号体系へ転換しようと準備を進めていたからである。

しかし、これらの出場車の表記にはどれもみな誤が含まれていた。

竣功時の車号は、モハ5300~5307、クハ330~333である。

モハ5300形・クハ330形は,東武鉄道の車両の中では、異色の存在であった。

昭和10年代の新製車であるデハ10系では、外観は著しく近代化したものの、昭和初期に製造されたデハ4系に採用された側出入口のステップ・貫通扉、右隅によせて設けられた小形運転室という伝統はそのまま受継いでいた。

ところがモハ5300形・クハ330形ではステップが廃止され、連結面の貫通路はそのままであったが、運転室は車幅一杯に大きくとって貫通路は設けず、それぞれの運転室が常に編成の両端にくるような構造を採用した(注9)。

このように、モハ5300形・クハ330形は、側面の出入口が3ヵ所という条件も加わって、近郊区間でMcTc編成として使用するのが当初のねらいであった。

だが前に述べたようにMcの8両に対して、Tcは4両の割当をうけただけであったから、不足分は戦災車復旧の名儀の下に、これまた省の戦災客車(木製)の台枠・台車を流用して新製したクハ334・335と、自社の戦災車を復旧したクハ1106・1107で充当することになった。

(注7)TR11形を利用するため不要となった扶桑製の鋳鋼台車は、国鉄の戦災電車の鋼体を利用した復旧車であるクハ450形の一部に流用されている。

(注8)中村夙雄「東京ニュース」Club Car No27(1948年)による。

(注9)実際の運用はこのとおりにはならず、中・長距離用の中間車として使用される場合も多かったので、次第に貫通扉付に改造されるようになった。

B 東京急行電鉄(モハ15両、クハ5両) top

東京急行電鉄に割当てられた63形は、小田原線と相模鉄道線で使用されただけであるから、22年度割当車が東横・目蒲系の600V線に振向けられたのは、一応すじの通った措置であった。

しかし、20両の割当車は全て東横線に入線し、目蒲・大井町・池上の各線へは、東横線から押し出した在来車を順ぐりに割当することで、逼迫した車両事情の緩和がはかられた。

ところで、東京急行電鉄が割当をうけた20両は、全てA’形であった。

しかも東武鉄道の場合とはちがって、あらゆる点で規格どおりに作られたため、デハ3701~15、クハ3751~5として竣功した20両は、東横・目蒲系では最も全長が長い車両となった(注10)。

デハ3700形・クハ3750形の製造を担当したのは、川崎車両であった。

地理的には、日本車両東京支店・汽車会社東京製作所がはるかに近いにもかかわらず、なぜかような措置がとられたのであろうか。

第8表からも判るように、東京急行電鉄の20両を含めて、川崎車両が受注した22年度規格型両数は、製造指定工場の中で最大であった(注11)。

しかし、121両に達する規格型のうちで、22年度内に就役したのは、前に記したように、川崎車両が製造を担当した京阪神急行電鉄の1300形の一部だけであり、神戸三木電気鉄道向は23年6月までに納入を終り、引続いて東京急行電鉄向を続々と発送していたのだから、製造担当会社別にみたときに発見される両数の不均衡(第8表)も、或いは手持工事の残数、月間製造能力から割りだされた数であるのかもしれない。 |

第8表 製造担当会社別にみた22年度規格型電車両数

|

|

A'

|

B

|

B'

|

計

|

|

川崎車両

汽車東京

近畿車両

帝国車両

日本車両

日車東京

|

30

16

10

20

10

|

3

6

2

|

20

4

|

33

16

26

10

24

12

|

|

計

|

86

|

11

|

24

|

121

|

|

また実際、汽車東京は、西日本鉄道向の10両を23年6月一杯に発送したものの、東武鉄道モハ5300形の最初の納入車を就役させたのは、23年9月のことであった。

さて、東横線に配属されたデハ3700形・クハ3750形はMcMcTc編成で使用された。

しかし、デハ3700形15両に対して、クハ3750形は5両にとどまったため、Tcの不足分は、運輸省から払下げをうけた焼失電車の鋼体・台車を利用して再生させたクハ3770形を充当することになったのである。

だが、クハ3770形の車体幅は2,805mmで、デハ3700形より105mm広いうえ、初期の車両は焼失した鋼体を解体せず、そのまま歪み直しをしただけであったから、側板にはいたるところにしわがより、はなはだみにくい外観であった。

とはいっても、連れ添うデハ3700形も、板ガラス寸法に伴う規制から幕板の幅が必要以上に広く、鈍重な外観であるから、見方によれば “割れ鍋にとじ蓋”であるのかもしれない。

また、東横・目蒲系車両として戦前に到達した最高の水準であるデハ3500系(東横モハ1000系)は、軽快優美な外観で高加速度を誇る日立MMC制御器を装備していただけに、デハ3700系の負い目は否定すべくもなかった。

このように、デハ3700系は在来車に比して、多くの欠陥を有していた。

また製造当時には気付かれなかったものの、技術の低下と材質の不良によって、後日になって台車に亀裂を生じ、大規模な更新工事を施工しなければならないという事象も生じている(注12)。

しかし、それにもかかわらず、デハ3700形は結果的には東京急行電鉄の地方鉄道線を近代化する先駆けとなったのであるから、事実は真に皮肉といわなければならない。

ここで第7表を今一度見直していただきたい。

そこからは、デハ3700形が600V・1500Vのいずれの電圧を使用する区間にも使用できるように設計されていることが読みとれるはずである(注13)。

これは当面600V区間用として使用してもやがて到来する1500V昇圧への準備として施工されたものであった。

またこの工事によって、昭和初年以来、東横・目蒲系の宿願であった1500V昇圧は、その実現に向って、確実な一歩を踏み出したといえるだろう。

さらに、デハ3700系は連結運転を前提にした片運転台と、車幅全体をフルに活用した運転室(いわゆる全室形)によって、従来の単行運転型(両運転台・片隅箱形運転室)から脱皮し、市内電車の地方鉄道版といった存在から、電動列車方式の確立へ向かう礎石となった。

(注10)東横・目蒲線で従来最も全長が長かったのは、デハ3150、3200形で17.120mmであった。

(注11)日本車両支店と日本車両本店をあわせれば川崎車両をしのぐが、この二つの工場は別箇に運営されてきたからここでは別々に考えることにした。

(注12)吉雄永春「台車のすべて」14鉄道ピクトリアルNo106(1960年)による。

(注13)そのままでは直ちに1500V用とはならず、多少の手直しが必要であった。

C 名古屋鉄道(モハ10両、クハ10両) top

名古屋鉄道の場合には、東武・東急の3扉車に対して20両の割当車は全て2扉車であった。

また数ある同鉄道の線区の中でも、豊橋-新岐阜間に投入することを予定していただけに、関係者の期待はひとしおであった。

しかも懸案である西部本線の1500V昇圧に当り、被昇圧区間でこれまで使用してきた600V用車両のうちで、1500V用への改造を容易に施工しうる車両には限りがあった(注14)から、当初から1500V用として出場する22年度規格型20両は、明らかに重要な戦力だったのである。

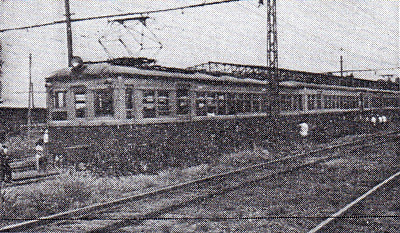

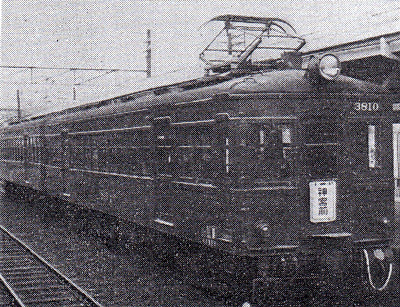

さて、昭和23年5月と予定された1500V昇圧を控えて、名古屋鉄道当局は、規格型の製造を担当した日本車両をせきたてた結果、21年度割当率として入線した63形(モ3700形・ク2700形)についで、モ3800形、ク2800形と名付けられた20両のうち、まずモ3802+クハ2802の編成が、昇圧を2日後に控えた5月10日に電装工事を終り出場することになったのである。 |

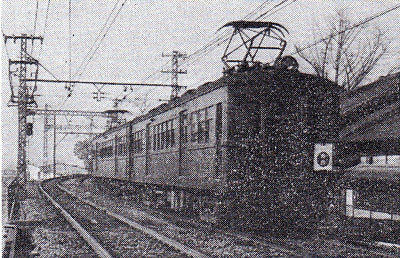

名古屋鉄道モ3800形3810 金山橋にて S31/5

吉川文夫

|

そのうえ残る9編成のうち3805・2805までが昇圧当日こ就役するほどの状態であった。

しかし、僅か1日か2日の試運転だけで、新製車の使用を開始したのは、1500V用車両の不足によるやむを得ない措置であったとはいえ、明らかに冒険といわなければならない。

果せるかな、後日、国鉄関係者が湘南電車や新幹線営業用車両で手こずった初期故障が、昇圧当日に早くも発生し、折角の新製車は戦力とならず、そのうえ、1500V改装車や変電所故障が加わって”罪つくりな昇圧”と一般乗客や報道機関から非難される一因となった(注15)。

だが、初期の困難を乗り越えてからのモ3800形・ク2800形は、順調な成長を続けていった。

その製造は、22年度だけにとどまらず、翌23年度にモハ10両、クハ10両が増備され、24年一杯までにはMcTc35編成が揃ったほか、事故車の台枠などを流用した改造車4両(Mc:3、Tc:1)が追加されたため、一時は名古屋鉄道の代表車として、本線に君臨するほどであった。

ところで、規格型車両が名古屋鉄道でこのように愛用されたのは、各種の制約は存在しても、その形態・性能を極力戦前の名鉄標準型に近づけようとする努力が払われたからであろう。

実際、モ3800形が戦前、名波線(西部本線)におけるスター格であったモ800形の申し子ともいえる存在であったことが、前に示したような成果をもたらしたと考えられる。

さらに特筆すべきは、名古屋鉄道が昇圧を期して実施した新岐阜-豊橋間(99.8km)2時間運転の特急電車の公式試運転供試車に、就役直後のモ3805+モ3804+ク2804が選ばれたことである。

終戦直後の輸送混乱はようやく収まりかけたとはいえ、戦前、私鉄王国を誇った関西私鉄ですら、高速運転がいまだ復活せず、僅かに近畿日本鉄道が大阪上本町-近畿日本名古屋間(伊勢中川乗換)3時間55分の特急を1日に2往復運転するにすぎない状態であった。

それゆえ、23年5月15日を期して実施された特急運転は快挙であり、電灯半点・帆布張りシートの在来車を尻目に活躍したモ3800形・ク2800形は、名古屋鉄道が誇る看板電車であった(注16)。

(注14)600V用で1500V用に改装されたのは、モ800、モ830、モ850などの大型車であり、このほかは、末電装の1500V用車(モ3550)を電装したり、制御軍を1500V用電動車に改造(ク950、ク2020、ク2040)するなどのやりくりで、必要両数が捻出されたのである。

(注15)この間の事情は、白井昭「名古屋鉄道東西線直通運転について」Expless No19(1948竿)、佐藤亮「名鉄豊橋・岐阜直通す」もはゆにNo5(1948年)に詳しい。

(注16)この事実を当時名古屋鉄道鳴海工場の技術者であった白井昭氏は

「美しい丘陵、緑の濃尾平野をぬって標識板も美しく、95km/hを以て疾走する3800形 思っただけでもすばらしいではありませんか。

さらに制式のグリーンのシート、すっきりした名鉄型天井灯が全灯した美しさは想像以上です」(Express No19)

と、感激的に述べている。

今日からみれば、ごく当然のことを、かくも特筆大書したのをみても、当時の車両事情の悪さが想像できよう。

D 富山地方鉄道(モハ3両、クハ3両) top

21年度の私鉄向新製車割当が全て大手私鉄に向けられたのに対して、22年度には121両中の19両が中小私鉄に割当てられたことは、すでに述べたとおりである。

しかし、中小私鉄でB'形の割当をうけたのは、富山地方鉄道だけであった。

これは中小私鉄とはいえ、富山県下の私鉄を糾合して成立した富山地方鉄道では、戦前、富山電気鉄道の看板電車となった18mクロスシート車モハ500形をはじめけ関東私鉄の車両となら、互角にわたりあえる車両が使用されていた実績がものをいったからであろう。

また、同じ程度の規模をもつ中小私鉄では、東福電気鉄道や長野電鉄のように、焦眉の急を救うため、性悪の供出車をあえて受け取り、かえって22年度新製車割当に対する発言権を失ったのとは、全く対照的であった。

ここで改めて第7表に注意してみよう。

富山地方鉄道への割当車6両のうち、B'形(Mc2・Tc2)は4両、残りはB形であった。 |

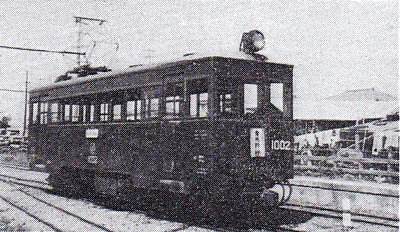

富山地方鉄道モハ14750形14755(クハ1052を電装)

電鉄富山にて S28/4 小林宇一郎

|

僅か6両がこのように分割されたのは、富山地方鉄道が寄合世帯であり、富山電気鉄道・富山県営鉄道・黒部鉄道系と越中鉄道系の間には、使用車両に格差があり、勢力のバランスをとるためには両方の系統に新製車を配当せざるを得なかったからである。

しかし、射水線(越中鉄道系)に配当されモハ1201・クハ、1301となったB形は、25年12月から実施した軌道線用高床ボギー車デ5010形の、富山市内線から射水線への直通運転に伴って使用する余地がなくなり、本線・黒部線(富山電気鉄道・黒部鉄道系)へ転属し、当初からこの線区で使用されることになった。

だが、本線・黒部線は1500Vであり、射水線は600Vであったから、先にあげた2両のB形は1500V用Tcとなり、クハを電装して4両となっていたA’形Mc(モハ1501・2→モハ14751・2、クハ1051・2→モハ14753・5)の制御車として使用されたのである。

とはいってもB形はB'形に比べて車長が短く、車幅も狭かったから、編成美という観点からみると、この組合せははなはだ不体裁な存在であった。

このように、富山地方鉄道の規格型電車は、使用面からみると、あまり賞められた存在ではなかったのであるが、個別にみた外観では、限られた資材をやりくりしたにしては美しくまとめらあげれていた。

そこには、東武鉄道モハ5300系の野暮ったさ、東京急行デハ3700系や京阪神急行電鉄1300形(後述)にみられる鈍重さは存在しなかった。

柔い曲線で構成された車体は真に軽快であり、”日車支店形”と俗称されるそのデザインは、さらに長野電鉄・定山暖鉄道・京王帝都電鉄・秩父鉄道などの新製車、改造車に受継がれることになるのである。

しかし、かなりの影響力をもったこの系列の真の創始者は、富山地方鉄道の車両技術者ではなく、製造指定会社である日車支店の設計担当者であったと思われる節が強いように思われる。

なお、A'形の主電動機は、110kWであったが、これは富山地方鉄道所属の電動車の中で最も強力であり、改善によって14750形という著しく過大な番号が付けられた理由も、その強大な出力にあった。

E 遠州鉄道(モハ2両、クハ2両) top

22年度に規格型車両製造の割当を受けた11社の中で、割当受領の理由で最もあいまいなのが、遠州鉄道である。

大体乏しい資材をやりくりして製造された21・22年度の新製車は、戦災による被害がはなはだしいが、新線が開業して車両不足を生じている線区に、優先的に配当されるのが建て前であった。

ところが、22年度にB'形4両の割当を受けた遠州鉄道の1,067mm線には、上に示したような緊急事態は存在しなかった。

車両故障のひん発と乗客の著しい増加という点だけなら、どの私鉄もみな似たり寄ったりであったから、遠州鉄道が大多数の中小私鉄を尻目にかけて、Mc・Tc各2両を新製した影には、特殊な事情が存在していたとしか考えられない。遠州鉄道を全体的にみるならば、浜松鉄道系の762mm線は、戦災によって甚大な被害をこうむっていた。しかし、規格型が入線したのは、1,067mm線であリ、また日本車両で製造されたこの4両は、22年度中に9分どおりでき上るという好条件にめぐまれていた。

ところで、遠州鉄道向のB'形は、地方鉄道用としては唯一のポール式集電であり、乗務員扉を持たないのも、この形式だけである。結局この4両は完全な田舎電車で、B'形でありながら3扉という形態的にも、明かに異質な存在であった。

また後に他私鉄に譲渡(会社の合併・買収を除く)された22年度規格型も遠州鉄道以外には存在しなかった(注17)。

(注17)後に北陸鉄道クハ1601~3となったのが、更新修繕の施行によって不要となったB'形の車体流用車である。

F 神戸電気鉄道(モハ3両) top

神戸電気鉄道が割当を受けた規格型はB形であった。

この措置は1/20に達する急勾配や急曲線が存在し、車長に比べて強大な出力が要求された山岳線用としては当然の結果であり、在来車も15m級であった。

それはともかくとして、車両面では全く戦災を受けなかったこの鉄道が3両の割当を獲得したのは、三木福有橋以西への路線延長が確実となり、車両面でも対策樹立が急がれたからである。

さて、デ201~203となったこのB形も、外観上ではあまりみばえのしない車両であった。

遠州鉄道の場合とはちがって、乗務員扉が付き独立した全室運転台を持つこと、2扉車であることによって、せせこましさだけではなくなっていた。

しかし、幕板が広いことに伴う側面の重苦しさは、いかんともなしがたかった。

この3両は形態上では平凡な車である。強いて特色をあげれば、妻板下部にアンチクライマーを取り付け、そのうえをさらにカバーをかけて覆ってしまったことであろう。

これは、現在となっては信じられないことであるが、この車両の就役当時は多くの私鉄が桁外れた混雑に苦しみ、中でも車外乗車に手を焼いたことに対する苦肉の策である。

つまり、アンチクライマーの上に足をかけ、手摺や窓柱にしがみついてでも、とにかく乗車しようとするのを、なんとか食い止めようとしたのが、このカバーであった。

カバーは1枚板であり、しかも上面が傾斜していたから、いくら命知らずであっても、これにあえて乗ることは、できない相談であった。

話は余談になるが、当時、数ある私鉄の中には、妻板から張出して取り付けられていた尾灯の上に、車外乗車客が足をかけるのを防ぐため、円錐を縦に二分したような保護カバーを取り付けるところがあったのをみれば、終戦後2~3年間の殺人的混雑といわれるものが、いかほどであったか、想像がつくであろう。

性能的にみたデ201~3の特色は、電気制動を常用したことである。これは六甲山塊をこえる線区にみられる急勾配区間(最急1/20)を安全に走行するためのものであった。

G 京成電鉄(モハ10両) top

京成電鉄への割当ては、表面上はA'形であった。

しかし、路面区間も走行する軌道線としてまず開業し、その後も改修が不十分であった京成電鉄には、割当決定当初は、全長17mをこす車両は入線しえず、また地方鉄道の車両定規一杯に作られた車両も、全長のいかんにかかわらず使用できなかった。

そのため、製造担当は帝国車両、車号はモハ601~610と決定された京成電鉄向A'形は、実際には車体長を16,300mm、車体幅を2,600mmに押えA'形とB形の折衷型となった。

京成電鉄向の10両は、この他にも多くの特色を備えている。軌間が1,372mmであることもその一つではあるが、特筆大書すべきは、昭和6年のモハ200形以来、久しく用いられてきた京成独特の車室構造が、ここに至って完全に打ち壊されたことであろう。 |

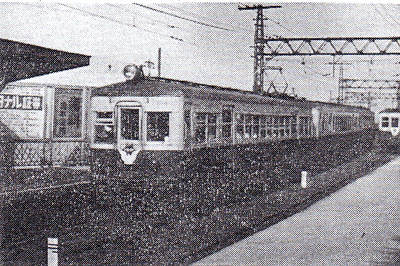

京成電鉄モハ601(急行専用車)日暮里にて

S24/11

|

外観で最初に目につくのは、客扱扉の非対称配置が廃止され、ED5D5DE(E:運転台扉、D:客室扉、数字:窓の数)という平凡な窓・扉配置になったことである。

また、戦後いち早く出現した仕込新車であるモハ220形でも守ってきた片隅箱形運転室が、車幅一杯に広がった大型運転室に変えられたことも目新しい点であった。

さらに、外見では判断しえないことであるが、電気機器が、1200V・1500Vのどちらでも作動するように設計されていた。

これは600Vの軌道線として出発した京成電気軌道が、暫定的な電圧である1200Vを経て、1500Vに昇圧しようとした悲願を、戦災の復興いまだ不十分な時期にあっても、なお抱き続けていたことを意味するものである(注18)。

ところで、モハ600形は、性能的にみて特に秀れた車両というわけではない。

しかし、その就役時期が大手私鉄の間でようやく急行(快速)列車を運転しようという気運が台頭しつつあった時期に当っていたことと、とにもかくにも新製車であるという事実が重なりあって、10両中の4両が、戦前型車両であるクハ1500形とMcTc編成を組み、塗分け塗装を施されて急行用として使用されるという光栄に浴している。

しかも26年以降座席指定列車に専用された1500形を除くと、一般用の電動客車の新製・改造は、2年製造のモハ700形まで、久しく行なわれなかったため、モハ600形は急行列車用として重用されるという恵まれた存在となっていたのである。

(注18)昭和3年に全線1200Vに統一後、昭和6年に建設された高砂変電所の機器を筆頭にして

1200V/1500V切換可能な設備が取り付けられてきた。全線が1500Vになったのは26年5月であった。

H 近畿日本鉄道(モハ20両) top

近畿日本鉄道に割当てられた20両の規格型は全てB'形であった。

この措置は、他の大手私鉄が全てよリ収容力のあるA'形を選択したことにひき比べて異様な感じをうける。

しかし、一見不合理にみえるこの措置も、当時の近畿日本鉄道にとっては、必要欠くべからざる行動であった。

理由は、一方では1,435mm軌間、20m級の車体を持つ大型電車を運転しているとはいえ、他方にはB'形クラスの車両でなければ使用できない線区が、かなりの距離にわたって存在していたからである。

ところで、戦前、長距離電車界の王者として、自他ともに任じたデ2200系(参宮急行電鉄引継)をようする近畿日本鉄道の車両群も、戦中から戦後に引続く混乱によって荒廃の極に達していた。

伊賀盆地と伊勢平野を結ぶ青山越に連続する1/30勾配を下る電車は、電気ブレーキ1本で不安な運転を続け、奈良線では2度も大事故を起したのである。

このような状況の中で、車両事情が最も逼迫していたのは、1,435mm軌間の600V線であった。

大阪電気軌道発祥の栄誉をになうこの線区では、大正生れの木造車群の中から、戦時中から戦後にかけての酷使によって、耐用限度に達した車両が続出していた。

しかも、完成当時は私設鉄道最長を誇った生駒トンネル(延長3,382 m)も幅員が小さいため、これを通過する車両の車幅には強い制限が伴ったのである。

近畿日本鉄道が22年度割当車として、B'形を選んだのは、当時の車両事情からみると、やむを得ない措置であった。

しかし、全長15.0m、車幅2.45mというB'形としての制約にぴったり適合した車両が、奈良線には戦前から存在していた。

そのため、他の私鉄においては、多かれ少なかれ、在来形の車両とは異なった車両が入線したのに比べて、近畿日本鉄道では外見上は伝統を忠実に受け継いだ、かなリ見栄えのする車両が完成したのである。

特に、他社ではしばしば問題となる幕板(窓下の板)寸法が過大にならなかったことが、軽快な感じを保つことができた原因であろう(注19)。

このように、運輸省規格型として最初に完成したモ608~624の外見は、昭和10年12月に製造されたモ602~7に比べると、側面扉上部の屋根上にモハ63形に見られるような水切が付いた他は、ほぼ等しい状態であった。

しかし、車内の工作は資材難も手伝ってかなり簡略化され、在来車に比べると見劣りすることは、否めなかった。

ここで改めて、第7表(前号参照)を見返していただきたい。

その中で主電動機の項をみると、他社のB'形は90kWを2または4個装備している。

ところが、モ608~627は、実に110kW×4であり、A'形中の強力形(東武モハ5300形、東京急行デハ3700形など)と同一である。

これは、生駒越の急勾配に備えたためでもあるが、他方では出力に余裕を与えて、翌23年度での製造が内定しでいた制御車を加えて、McTcMc編成を組ませるためでもあった。

また平坦線区専門の運用では、McTc編成運転も可能であった。

この他、初めて上半淡黄、下半濃緑の塗分け塗装を実施し、輸送復興を視覚面からPRしたのも、モ608~627の功績である(注20)。

(注19)幕板寸法を従来どおりに保ち得た理由は製造を担当した近畿車両が傍系会社である程度の無理がきいたことが考えられる。

また在来車の製造に際して用いた組立図がそのまま流用できたこともあげられる。

(注20)近畿日本鉄道奈良線では、24年に改番を実施し、規格型のプロトタイブとなったモ602~7をモ603~8に改めた。そのため、22年度製造のモ608~627も繰り下ってモ60~628となった。

I 奈良電気鉄道(モハ3両、クハ3両) top

車両限界に制約されて近畿日本鉄道の規格型がB’形となったのは、やむを得ない措置であったが、全長18mをこす車両を既に保有していた奈良電気鉄道が、客扱車としては在来形のどの形式よりも車長の短いB形を製造したのは、奇妙な現象である。

しかも新製されたデハボ1101~3の側面の形態は近鉄モ608~627と同一であった。

だが、クハは片運転台としたため、客扱扉間の窓がモハより一つふえてE3D6D3の窓配置となっている。

このように、奈良電の規格型は、近鉄のそれの模倣と称して差支えない存在であったが、相違点がないわけではない。

その中で特に目立つことは、車体がB形、つまり近鉄用に比べて車幅が15cm広いことである。 |

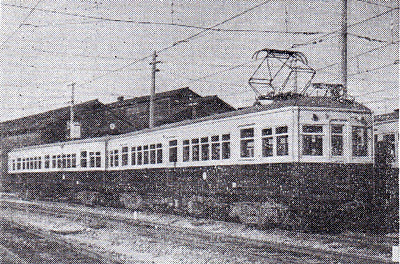

近畿日本鉄道モ672(奈良電鉄デハボ1102) 油阪東方 S39/12

|

しかし、この幅員は在来車よりも過大であったため、折角入線した新製車も、施設の改修が済むまで、暫く営業につくことができなかった。

この他、外見上で目につくのは、在来車同様Tcもパンタグラフ付で、パンタグラフ形式がPT24(近鉄はS710C)となり、客用扉が手動扱いとなっていることである。

また、連結器は左右に首を大きく振ることができる構造とされたため、在来車を使用する場合には、単行で実施するほかに途のなかった京阪神急行電鉄京阪線の丹波橋-京阪三条間への乗入れも、規格型使用ならば連結運転の実施が可能であった。

さて、近鉄では先に述べたように、B’形でありながら主電動機出力は110kWであったが、奈良電では90kWにとどめている。しかし、平坦線区であるため、これでMcTc編成を組んでも支障は起こらなかった(注21)。

(注21)規格型どおしでMcTc編成を組んだわけではなく、他形式と混結であった。

なお、近鉄・奈良電の規格型については、浦原利穂「近畿日鉄及び奈良電鉄の新造車について」機関車No3(1949年)に詳しい。

J 京阪神急行電鉄(モハ10両) top

阪神急行電気鉄道と京阪電気鉄道の寄合世帯として成立し、しかも主要幹線である神戸線・新京阪線・京阪線相互間では、電圧の相違、路線の隔絶などから車両不足に対する融通が困難という事情に追い込まれながら、京阪神急行電鉄が、この時期に至って始めて10両分の新製割当を運輸省から受けたという事実は、他の大手私鉄に比して、著しく均衡を欠いているようにみえる。

だが実際には、21年度新製分として割当てられた10両のモハ63形(新京阪線用)を返上した手前もあって、これ以上の要求をすることは、横車であった(注22)。

ところで、京阪神急行電鉄に割当てられた10両は、全てA'形として製造され、また全車電動車となって、京阪線に配属された。しかもその仕様が、運輸省の規格に極めて忠実であったのは、これまでのいきさつと照しあわせると、不思議なコントラストをなしていた。 |

京阪電気鉄道 京橋にて S29/8

吉川文夫

|

一つの例をあげてみよう。

1300形と名付けられたこの規格型車両の最大幅は2,720mに達している。

だが京阪線の在来車の最大幅は2,950mmであり、1300形は実に130mmも幅が大きくなったのである。

これに対して同じような事情にあった京成電鉄では、既に述べたように、規格型の車体幅を100mm縮少し、またこれとは別に、車体幅2,805mmに達する国鉄払下電車鋼体の車幅を205mmも縮少したうえで、再生使用していた。

これに対して京阪線では、全線にわたってホームを削るなどの手術を加えながら、1300形を使用しようという積極性をみせたのである。

しかし、ホーム改良工事は思うように進まず、そのため、在来車である1500形1509~13を中間に組み込み、McTcMcとして登場した1300形も、23年末までは、天満橋-中書島間の区間列車として使用するより外に途はなかった。

このように、最初から列車編成を組んで使用しながら、両運転台付車両として竣功させたのは、今日からみると腑に落ちない措置である。

また、同じことが、近畿日本鉄道に割当てられた20両のB'形についてもいえるが、考え方によっては、資材入手難の折から、両運転台付として申請し、主幹制御器の絶対数を確保して、他車への流用をはかったとみることもできるだろう(注23)。

さて、1300形は義理にもスマートといえる車両ではない。

規格型としてのガラス寸法に窓高を忠実に合せたため、幕板の幅が広く、鈍重な感じをうける。

しかし、電動機を規格型の90kW×4とし、在来車に比して著しくパワーアップしたために無理がきくので、急行用として重用され、特に1303・4 は特急用として27年4月から4年間にわたって使用されたほどであった(注24)。

(注22)この時期までに実体は存在しないにもかかわらず、戦災車復旧の名目で、22年度中に神戸線用として、McTc編成5組(943~947+973~977)を非合法に製造していたから、これ以上の割当獲得は困難であった。

(注23)このような実例は存在する。東武鉄道では規格型として割当てられたクハに対して、国鉄戦災客車のTR11を4両分確保して取り付けたにもかかわらず、割当の権利を有する扶桑製の鋳鋼台車4両分を購入し、他車に流用していた。

(注24)この間の事情は、同志社大学鉄道同好会:京阪電気鉄道(3)鉄道ピクトリアルNo12(1962)に詳しい。

K 西日本鉄道(モハ5両・クハ5両) top

規格型の仕様を、在来車になるべく合せてまとめあげたという点では、西日本鉄道のモ300形・ク350形も見逃せない存在である。

しかも客扱扉の幅を1,100mmに押え、窓幅を700mmとして扉間に5つ配置したため、同じA'形の3扉車であるが扉間の窓4つという東武・東急の車両よりは、見かけ上の車長が長くみえるという結果が生れている。

ところで、モ300形・ク350形といってもこの形式に属する車両の全てが、22年度規格型ではない。

モ300形・ク350形には、昭和14年に九州鉄道の本線が大牟田に達したときに新製された、急行専用の2扉クロスシート車であるモ301・2 、ク351・2 が含まれていた。

22年度規格型として新製されたMcTc編成の設計の構想は、上記の4両(McTc各2両)に範をとったものである。 |

西日本鉄道モ307・ク357 二日市車庫 S30/1 奈良崎博保

|

しかし、当時の輸送状況では、2扉とすることには問題が多すぎたので、平凡な3扉車として出場することになった。

また、このような事情から、車番もモ303~7、ク353~7の車番となり、同一形式にまとめられている。

モ303系で新しく採用されたのは、McTc固定編成の方式である。

そのため連結側には運転台がなく、また妻面には貫通扉が設けられていた。乗務員扉は両方の側面に取り付けられているが、運転室は片隅箱式となっている(注25)。

モ303系は、前に記したように、地理的には最も遠隔地である汽車会社(東京)で製造された。

しかし、その完成は割合に早く、23年6月中には現地に到着している。

なお、モ303系は規格型中では数少ないコロ軸受使用車で出力は110kW×4であったが、歯車比が大きく、表定速度では、モ301系とは比較にならぬ鈍速であった(注26)。

(注25)後に車幅全休に達する大型運転室に改造されている。

この車両については、谷口良忠「西日本鉄道電車通観2」鉄道ファンNo14(1962年)が詳しい。

(注26)モ303系41.0km/h、モ301系54.5km/h

3 昭和23年度における運輸省規格型の動向 top

22年度の私鉄向新製車両中で、運輸省規格型が大勢を占めたのは、既に述べたように、資材不足を克服し製造過程の簡素化を計って、早く新製車両を送り出すことであった。

また使用材料を規制し、共通する設計の下に車両製造を行なうことは、従来はさみだれ式発注によって、コスト高になりやすかった私鉄車両の単価引下げにも役立つと思われる。

だが、理想と現実が食い違う事例は、いつの場合にも存在するらしく、22年度のように客観情勢が不良なときにも規格から逸脱する車両が出現していた。

それ故、状況好転のきざしがみえてきた23年度には、各方面において規格無視が現れたのである。

さて、22年度においては、121両に達する運輸省規格型の中で、大手私鉄向は102両に達していた。

しかし、23年度では、新製割当車両(鋼体化改造を除く)中に含まれる中小私鉄の割合は漸増の傾向を示し、その中にはB'形ですら入線不能な線区も顔を連ねていた。

そのうえ、車両定規が1,067・1,435mm軌間用とは全く異なる762mm軌間へも、新製割当の配分が行なわれたから、規格を逸脱する車両が現れることは、当初から予想されるところであった。

また、前年度では車種を統制するために見送られていたA形(車体長20m、車体幅2.7m)が、近畿日本鉄道大阪線用(モ2000形)として製造されたのも、大きな特色である。

ところで、23年度の割当を受けたのは、第9表にみられる12社であったが、これらの中で前年度に引続いて割当を獲得したのは、名古屋鉄道・近畿日本鉄道・京阪神急行電鉄(旧京阪電気鉄道)・神戸電気鉄道・西日本鉄道の5社(計60両)にすぎない(第9表 23年度私鉄新製車一覧)。

しかし、非割当にあまんじたものの中で、関東系の大手にあたる東武鉄道・東京急行電鉄・京成電鉄は、運輸省から戦災電車の焼失鋼体を大量に譲受け、これらを主に制御単に改装して、車両の絶対数を着実に増加させていたから、23年度の終わり頃には、大手私鉄に関する限り、車両不足はかなり緩和してきたとみるべきであろう。

この他、23年度新製車においては、在来車からの部品流用を実施した事例が、長野電鉄と京阪神急行電鉄で各1件見受けられる。

もっとも京阪神急行電鉄の場合には、割当を受けた新製の台車と電気部品は在来車の性能向上に転用したのであるが、長野電鉄に与えられたのは制御車4両の新製割当であった。

そのため、同社では割当獲得後に、手持の電気部品を取付けて電動車として竣功させるための認可を改めて申請するという免倒な手続を実施したのである。

A 22年度新製車の設計を踏襲した車両 top

22年度に引続いて23年度にも運輸省から新製割当を受けたのは、既に述べたように名古屋鉄道を含む5社にすぎない。

しかもその中には、新しく設計(手直し的な改造を除く)した車両を新製した例が4件、30両も含まれている。

22年度と全く同様なのは、名古屋鉄道が製造した20両(Mc・Tc10編成)にすぎなかった。

手直し的な改造の好例は、神戸電気鉄道が22年度規格型デ201~3に続いて、同じく川崎車両で新製したデ204~8である。

この5両は、側面の幕板寸法は従来どおりであったが、妻面では窓高を大きくとり、その分だけ幕板寸法を縮めたので、軽快な感じをうけるようになった。

また、アンチクライマーのカバーも廃止されたため、スツキリした感じに仕上っている。

この他、京阪神急行電鉄が京阪線用として新製した1601~5も、神戸電気デ203~8と同じ藩中に含めて差支えない車両である。

京阪神急行電鉄が22年度割当車として製造した1301~1310(22年度新製の運輸省規格型)については、すでに述べたとおりであるが、23年度新製車の1601~5は、その制御車形である。

しかし、運転室は片方の妻面に設けられているだけである。

だが、考え方によっては、この5両の方が、神戸電気の場合よりは原形に忠実であるのかもしれない。 |

神戸電気鉄道デ206 鈴欄台にて S31/4

吉川文夫

|

ところで、前年度に新製割当を受けた会社が、23年度にも規格に忠実な車両を引続いて製造することは、さして不思議なことではない。

しかし、今回初めて新製割当を受けた長野電鉄が、基本的には、富山地方鉄道が22年度にA'形として新製したモハ1501・2 とほぼ同形の車両を新製したことは、明かに特筆すべき現象であった。

もっとも、長野電鉄モハ1001~4となった23年度割当車は、全ての点で32年形と同一ではない。

外見上での差違としては、客扱扉にステップを取り付けたことが指摘できる。

これはステップなしとした場合に乗降が困難となることが検証されたため、設計を変更した結果であった(注1)。

主電動機などを在来車から流用したことはすでに述べたが、これは手続上では、木製電動車モハニ11~14に取付けられている75kW×4を取りはずして制御車として新製された23年度割当車に転用し、モハ1001~4として竣功させることになっていた。

しかし実際上では在来車からの転用は2両分にとどまり、1003・4 には、昭和16年にモハ150形用として三菱電機に発注されたまま未入荷となっていた75kW主電動機が、実に7年ぶりに到着したのを流用したのである(注2)。

このような複雑な措置がとられ、会社側では初めから電動車とすることに決っていながら、なお新製手続はまず制御車として実施するという面倒なことになったのは、一つには75kW電動機が規格外であり、しかもA'形車両の最低出力(90kW)を下まわり、新製電動車としては認めがたいという事情があったからであろう。

事実、長野電鉄内部にも、出力過少であるのでB形としたらという声があったといわれている。

しかし、在来車が17mに近い車体長を持つのに、いまさら15m車でもあるまいとする声が強く、とにかくA'形制御車として新製割当を獲得したことが、前記のような状況を生んだのである(注3)。

また在来車からの転用をあえてしてまで75kW電動機に固執したのは、自社発注の電動車がこれまで全て75kW電動機付であり、これらとの混結が考えられたからであった。

だが、結果的には新製車と在来形電動車との混結は行なわれなかったから、規格どおり、90kWか110kWの電動機を装備した方が、制御車を連結しての運用を考えると上策であったと思われる。

(注1)この措置は大枠が完成した後に決定したので、ステップは側梁を切欠いて取付けられた。

そのため、内側に梁を付加して補強している。

しかしこれでは不十分で、次第に梁が垂下したため、24年8月に扉から戸袋の下部に補強が行なわれている。

(注2)モハニ13・14は、電動機未到着のモハ150形に電動機を譲り、実際には既に制御車(現車標記はモハ21・22)であった。

それ故、モハ150形用の新製の電動機を23年度新製車モハ1003・4に直接振向けられたのである。

なおこの間の事情は、1265生「続長野電鉄車両史」Romance Car No11(1950年)に詳しい。

(注3)1265生「続長野電鉄車両史」Romance Car No11(1950年)による。

B 新規設計による運輸省規格型電車 top

23年度新製割当の枠内で、しかも私鉄郊外電車設計要項に準拠して新規に設計されたのは、4社7形式、65両であった。

これをさらに細分すると、A形(注4)10両(1社)、B形40両(4社)、B'形15両(1社)となる。

ところで、22年度においてさえ、設計要項によることを建前としながらも、細部においては基準を逸脱する車両が存在したことは、既に述べたとおりであるが、23年度には規格に忠実な事例はむしろ例外といえるほどであった。

だが面白いことに、前年度に引き続き、京阪神急行電鉄は規格型の典型ともいえる車両を製造したのである。

この事実は、21年度に63形の割当を辞退し、戦災復旧に名を借りて、戦前と仕様をほぼ同じくする車両を新製(神戸線用43~73形)した同社のプライドを考えると、真に奇妙な措置のようにみえる。

だが、実際には、当時の同社には新製車は規格型でも満足しなければならない事情が存在していたのである。

ここで改めて第9表をみていただきたい。

京阪神急行電鉄向の割当車(550形-宝塚線用、701・751形-新京阪線用)の新製にあたったのは、ナニワ工機という全く新顔の車両会社であった。

しかもこの会社は、京阪神急行電鉄が主要な株主となって、昭和22年5月に設立され、住友金属工業から同社尼崎プロペラ工場の敷地・建物の一部を借受けて、22年末に諸施設完成と同時に、京阪神急行電鉄向の23年度割当車の製造を開始したばかりであり(注5)、修理はともかくとして、新製にはかなりの冒険があったのである(注6)。

さて、このように、大手私鉄が車両製造工湯をその支配下において、自社向車両の新製や修理を担当させるという現象は、戦後にわかに活発になっていた。

近畿日本鉄道が田中車両をその傘下に収め、近畿車両と改称させたうえで22年度割当車を製造させたことは、既に述べたとおりであるが、関東においても東京急行電鉄が昭和21年に第一海軍技術廠の一時使用認可を得、直営の車両整備工湯として使用した後、昭和23年8月に東急横浜製作所(後に東急車両製造と改称)として分離独立させた(注7)のをはじめ、西武鉄道が同じく軍関係施設を利用して復興社所沢工場を設け、運輸省から譲受けた焼失電車を再成する事業に手を染めていた。

だが、同じく新規設立といっても、東急横浜の場合には車両修繕は勿論、焼失鋼体の復旧をはじめ新製に準ずる工事をいくつか手がけてきたのに、ナニワ工機が引受けた新製工事は全くのブッツケ本番であった。

それ故、出来栄えが多少悪いことなどはまず大目にみなければならないだろう。

ところが実際には、戦前からの車両会社の製品と比較すれば、よくここまでまとめあげたと賞讃しなければならない点が各処に見付けられるのである。

とはいっても、ナニワ工機の技術が秀れていたのではない。

老舗であるべき車両会社の技術の低下が酷すぎたのであり、とりわけ近畿車両の製品は、惨憺たるものであった。

近畿車両と近畿日本鉄道との特殊な関係は、既に21年度新製車であるモハ63形(難波営業局向)の製造以来のものであったし、22年度割当車も一手に引受けていた。

だがその出来栄えは、発注者の期待を大きく裏切るものであり、63形の場合には特殊な注文が付いて工事が長引いたという事情はあったとしても、その出場は他社の63形に比べるとかなり遅れていたのである。

しかも22年度分は落成後僅か1年以内に執筆された紹介記事で

「近畿車両製のものは既に歪みを生じ、また雨が漏りはじめている」

と酷評されるほどの状態であった(注8)。

そのうえ23年度新製車であるモ2000形も、工事が極度に簡略化されたため

「車内はモハ63のごとく……実に見劣りがする仕末であり、“ボデーはりベットレスであるが、材料が悪いか技工が拙いのか、凹凸が朝日に輝いて見えるのは情けない」(注9)

といわれる出来栄えだった。

また、艤装関係では、制御器が日立MMC多段式となって電気制動を欠き、制動装置はプロトタイプのモ1400形のAMU方式からAMA方式に改められたのである。

このような関係から、折角の新製車も桜井以東での勾配区間での営業には振向けられず、列車運用上での制限が付き纏っていた(注10)。

しかし、同じ近鉄向割当車両でも近畿車両と日本車両本店で各5両ずつ新製された名古屋線用モ6331形は、客用扉間に4組の固定クロスシートを配置する急行用車両であった。

この10両は明かに、関西急行鉄道の開業時に新製された1形(後に近鉄モ6301形)に範をとったものである。

とはいうものの、モ6331形も車体長・台車・主電動機などの点では規格に縛られ、客用扉の窓ガラスは、使用するガラスの寸法に制約されて、縦と横にそれぞれ1本の桟を取付けなくてはならなかった。

モ6331形の使用開始は、大阪線用のモ2000形に比べると、4ヵ月ほど遅れている(第9表参照)。

しかし、この時期においては、落成が少しでも遅れた方が、状態の良い車両が完成する可能性を持っていた。

使用者側がもうそろそろクロスシート車でも作ろうかという気運になってきたことは、同時に車両会社自体の復興が、軌道に乗ったことを意味するからである。

それ故、モ6331形には、モ2000形のように、20年近く経った後にも

「出来の悪い息子で今もって親を泣かせている」(注11)

と嘆かせるほどのことはなくなっていた。

さて前年度新製車は、とに角“乗れればよい”という思想から作られたものであった。

これに対して23年度には、全てがそうではないにしても、一応は快適に乗っていただく車両が出現したのであるが、その中で旅客サービスの向上を最も端適に現わしたのが、山陽電気鉄道がA'形規格電車として製造した820形(偶数番号が電動車)McTc編成である。

820形は、終戦以来63形(社形式800形)の入線に伴う軌道強化、全線1500Vへの統一という難事業を成し遂げた山陽電気鉄道が、復興の象徴として鋭意新製した優秀車であり、車体や艤装関係に運輸省規格に伴う制約を残したとはいえ、戦後初めて製造された転換クロスシート付の急行専用車であった。

中でも特別料金を徴収せずによく整備された転換クロスシートを乗客に提供したことは、同じ転換クロスシート装備の近鉄特急(かつらぎ:あすか、特急料金徴収)に比べて、明かに光彩を放っていた。

このように関西系の3社の新規設計車両が、良いにつけ悪いにつけ、特色のある存在として登場したのに対し、関東系私鉄としては唯1社だけで割当を受けた京浜急行電鉄が、日車支店で製造したデハ420形10両は、3扉ロングシートの平凡な近郊形車両であった。

さて、デハ420形のプロトタイプは、京浜電気鉄道と湘南電気鉄道が東京急行電鉄に合併される時期に新製したデハ5300形(東急としての形式)であり、これを連結運転を前提とした片運転台方式に改め、運転室を車幅一杯にまで拡大した車両がデハ420形であった。

ただ、関東系私鉄車両としてはかなり大型であった18mに達する原形の車体長は、規格の関係から標準寸法である17mに縮められていた。

そのほか各所に規格尊重に伴う制約が残ってはいたが、京浜・湘南系の伝統である幅の狭い幕板、上下方向の寸法を大きくとった側窓が、窓ガラス寸法の不足を細い桟を利用してカバーしながらも採用されたことは、京浜急行電鉄新発足の旗印として採用された赤い塗装とあいまって、人目を一段と引きつける役割を果していた。

ところで技術的にみた場合には、23年度規格型電車に採用された手法の大半は、戦前のそれの引継であり、特筆に値するものは見あたらない。

ただ、京阪神急行電鉄宝塚線用として竣功した550形の場合には、McTc編成として完成しながら、橋梁の負担力が劣弱なため、1台車に2個の主電動機を取付けることができず、やむなく1台車1電動機としたため、制御車として設計した車両(奇数番号)の台車にも主電動機を装備し、2両1組を永久連結として使用するという特異な方法が採用されていたことには、注意を払ってもよいだろう(注12)。

この方法は、実際には全く苦しまぎれに考案されたことであり、戦前に製造された車両は、それぞれ2個電動機の電動車として設計されていた。

550形が採用した電動機の振分け装備は、2個の電動機ではMcTc運転は不可能であり、さりとて、15両分の主制御器の確保は実現の見込みがないという事態の中で、苦しまぎれに考えられたことであった。

しかし、結果的にみると、この方法は、後日登場する永久連結編成の原始的な状態と評すべきであろう。

それまでは片運転台式車両といっても連結を解いた後にも電動車は自力で運行が可能であった。

ところが、550形は連結を離したならば、どちらの車両も単独運行はありえなかったのである。

(注4)A形は、運輸省陸運監督局技術課編集「郊外電車設計打合会記録」(ガリ版印刷昭和22年4月21日刊行)には記載されていないが、後年私鉄経営者協会が傘下私鉄に配布した文書から、後にA形が付加されたものと推察される。

(注5)「京阪神急行電鉄50年史」(1959年)P299による。

(注6)京阪神急行電鉄自身は、戦災で西宮工場が壊滅したため、終戦後いち早く住友金属工業の尼崎プロペラ工場内に仮工場を置いて、車両の補修にあたっていた。

これが発展して、ナニワ工機となるのである。

この間の事情は「京阪神急行電鉄50年史」(1959年)P108に詳しい。

(注7)「東京急行30年の歩み」(1952年)による。

(注8)浦原利穂「近畿日本及び奈良電鉄の新造車について」機関車No3(1949年)による。

(注9)最初の文は(注5)で紹介した文中から、後の文は藤井秀一「近鉄大阪線を運転して」Club Car No25(1948年)からの引用である。

(注10)MMCとAMAが劣悪な装置というのではない。

参宮急行電鉄の発足以来使用されてきた抑速電気制動を備えたABF形、空気ブレーキとしては最も高度なAMU方式に比べた場合の話である。

なお、MMC型制御器は高加速運転の実施という面では、画期的な性能を備えているが、そのままの形では電気制動常用区間には使用できないのが欠陥であった。

(注11)吉村治「終戦当時の近鉄車両事情」鉄道ピクトリアルNo174(1965年)による。

(注12)会社側の公式書類では、550形の奇数車は主電動機を装備しても、制御車として扱っている。

なお、最終番号の564はパートナー不足から在来車と連結してかなりの期間使われていた。

C 運輸省規格によらない23年度新製割当車両 top

既に述べたように当初はA'・B・B'の3形式を定めて設定された郊外電車設計要項は、最小でも車体長15m、車体幅2.45mという制約を持つものであった。

ところが、23年度に新製割当を受けた中小私鉄の中には、B'形ですら使用不可能な線区が含まれていた。

また、規格による車体寸法では、“帯に短く、たすきに長い”という異和感を抱く会社も存在したのである。

こうして、23年度新製車の中からは、4社18両(うちMc13両)が、規格外車両として新製されることになった。

そのうちで、規格が過大でより小型な車両となったのは、山梨交通・北陸鉄道・三重交通の3社8両であり、全て両運転台式の電動車であった。

これに対して西日本鉄道の新製車10両(McTc5組)は、前年度に規格型として新製した10両(モ303~307・ク353~357)の窓配置はそのままで、車長を約1m延長した特種な車両となったのである。

①山梨交通 top

23年度分として割当をうけ、しかも運輸省の規格(設計要項)によらない新製車の中で、最大の変り形は、山梨交通向として汽車会社東京製作所で製造された2両の電動客車であった。

車体長13m、車体幅2.3mのこの車両は、規格形の中の最小の単位であるB'形(車体長15m、車体幅2.45m)よりも、一まわり小形に仕立てられていた。

また客用扉の幅は900mmで、規格型の標準寸法である1,100mmまたは1,150mmより狭く、主電動機は37.3kW×4という小出力である。

このようにみてくると、山梨交通向の2両は、路面電車用として22年度に新製割当が行なわれた際に、設計の一つの基準とされた大阪市交通局の1701形(車体長13.7m、車体幅約2,45m)とほぼ同じ大きさであリ、大型の路面電車と称しても差支えない車両であった。

主電動機も数は4個であったが、1電動機当たりの出力は、路面電車と変りはなかったのである。

しかし山梨交通7・8として竣功した2両の23年度新製車は、原則的には高速電車としての条件を備えていた。

車体はプラットホームからの乗降を原則とするように作られたため、床面はフラットとなり、台車は軸距こそ1,650mmであったが、路面電車の台車が一般に採用するフローチングボルスタ方式を採らず、高速運転に適したスイングボルスタ方式を備え、車輪径は860mmと定められていたからである。

また実際には、連結運転は実施しなかったが、制御器を複式としたのも、当時の水準では、明かに高速電車としての性能を指向する材料であった。

とはいっても、この2両に路面電車的な要素が全くなかったわけではない。

外観上ではポール式集電を実施し、しかもダブルポールであること、路面からの乗降に用いる折たたみ式ステップ(扉とは非連動)をもつうえ、妻板下部には路面走行用の大形排障器を備えていた。

ところが、これらの装備がフルに役立ぅたのは、甲府駅前-青柳間20.5kmのうち、甲府駅前-上石田間2.5kmにすぎず、残余の区間では、法規上は軌道であっても、実際には専用軌道を使用して高速で走行していたのであった。

また後年、山梨交通の電車線が営業を廃止したときには、この2両は上田丸子電鉄に譲渡され、さして改造することなしに地方鉄道用車両として就役した事実に照しても、その本質が高速電車であリ、便宜上路面電車状の形態をとっていたにすぎないことが明かになるのである。

②北陸鉄道 top

石川県下に営業路線絹をもつこの鉄道は、路線の総延長だけについてみると、中小私鉄として23年度に新製割当をうけた6社(長野・山梨交通・神有三木・山陽・三重)の中では最大の規模を誇り、大私鉄のひとつである京浜急行電鉄をはるかにしのぐほどのものであった。

しかし実際には県内に点在する中小私鉄の連合体である北陸鉄道では、個々の線区は中小私鉄としても二流もしくはそれ以下にすぎなかったから、規格型を採用するとしても、B形が精一杯だったのである。

北陸鉄道を構成した中小私鉄の中で、金沢電気軌道とともに新会社の主柱となってきた温泉電軌が、その末期に木南車両で製造したデハ24形24~29(戦後に改番して北陸鉄道モハ1810形)ですら、車体長は14,530mmにすぎず、主電動機は37kW(600V)×2で直接制御、ポール集電という性能だったのであるから、北陸鉄道がここで新製しうる車両のあらましも、およそ推察できるだろう。

ところで、北陸鉄道向の23年度新製車の製造を担当したのは、日本鉄道自動車(後の東洋工機)であった。

戦時中に拾頭したこの車両会社は、それまで路面電車用として新製割当をうけた車両の製造を行なってはきたが、高速電車製造の指定会社となったのは、これが最初であった。

このような状況の下でデハ1100形1101~3として竣功した23年度新製車(注13)は、車体長13,820mm、ポール集電、ステップ付という外観である。

しかし、主電動機の出力を強化して45kW×4とし、制御器に多段式(日立MMC形)を採用したことは、路面電車臭を少しでも取り除

き、本格的な高速電車へと脱皮しようとする意欲の現れと解すべきであろう。

(注13)間もなく改番で、モハ3000形3001~3となった。

③三重交通 top

この鉄道も中小私鉄としては長い営業キロを誇り、23年度初めには、地方鉄道線94.4km、軌道線15.1kmに連していた。

しかし、その実情は北陸鉄道のそれと類似したタコ足路線であった。

とくに762mm線が鉄道線の2/3以上に達しているのが、最大の特色だったのである。

ところで、三重交通に割当てられた新製の枠は、762mm軌間の電動車3両であったから、運輸省の規格によるB'形すら適用は不可能であり、新規に設計を行なわなくては、割当の消化はできないはずであった。

だがそのために多くの時間を費していては、目前の需要に応じられず、またいくつもの会社が合併して成立しただけに、同数の割に形式が多い体制であったから、新様式の車両を新製することは、混乱を増すことになるとも考えられたのである。 |

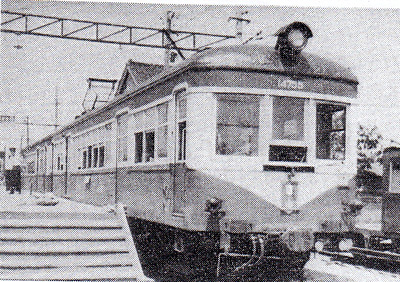

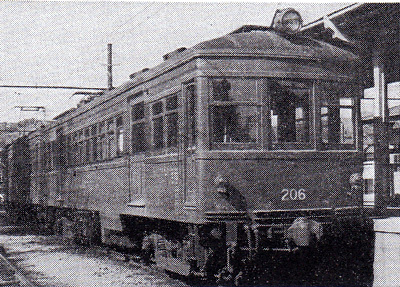

三重電気鉄道モニ226 西桑名 1964/12

|

そのため、三重文通が日本車両で製造した割当車は、北勢線の前身である松阪電気鉄道が、昭和4年に日本車両で新製したモニ221~6の設計をそのまま踏襲し、番号も続番号である227~9と定められることになった。

しかし、基本設計を同じくするといっても、23年度製造の車両が全ての点で4年製と同一であるのではない。

車輪径がタイヤの規格の関係から720mmとなって10mmだけ大きくなり、車体は全溶接構造で、台車ではボルスタスプリングの支持構造が変ったり、立席面積を増やすため、座席の長さを縮めるといった操作が行なわれていた(注14)。

このような制約の下で竣功したモニ227~9は、プロトタイプが20年も前の設計であるにもかかわらず、すっきりした形に仕上げられ、同じ23年度割当車であり、鈍重な外観で出現した京阪神急行電鉄の550形や701-751形に比べると、あかぬけした容姿を保っていた。

このことは、とりも直さず、日本車両の車両設計者の時代感覚が斬新であったからであろう。

23年度割当車としては製造工程が遅れ、24年に入ってから就役したモニ221形は、227が北勢線に、228・9 が三重線(三重鉄道)に配属された。

その全長は僅か11,470mm、主電動機1個あたりの出力も30kWに過ぎず、大型の路面電車を下まわるものであったが、箇数を4個装備としたのは、矢張り高速電車の卵にふさわしい条件であった。

(注14)矢納重夫「三重交通三重線」鉄道ピクトリアルNo145(私鉄車両めぐり第4分冊)による。

④西日本鉄道 top

汽車会社東京製作所で製造された23年度割当車であるモ308~12、ク358~62は、外観を単純に観察すると、前年度に製造した運輸省規格によるモ303-ク353系と同一のようにみえる。

しかし、実際には電動車は前年度より車長が1m長くなり、制御車はl.3m延長して設計されていた。

そのうえ、片運転方式のMcTc編成であることに相違はなかったものの、モ303-ク353系とは制御器が相違するため、連結運転は不可能であった。

主電動機も僅かにパワーアップされ、115kW×4となったが、これは車体が大型になったのだから当然の措置であろう。

しかし、同じ年度の新製車てありながら、制御車の車長が電動車より30cm長く、幕板寸法まで違っていた(注15)のは、真に腑に落ちない措置であった。

しかし、このことは実際には九州鉄道系の車両増備にみられるお家芸なのであって、大正13年製造のモ1形以来、モ201系を除くと同じ形態の車両が2度と製造されたためしがなく、はなはだしいときには同時に製造された電動車と制御車(モ301-ク351系)の車長が違うという移り気が、今度もいかんなく発揮されたとみることができるのである。

(注15)谷口良忠「西日本鉄道電車通観」鉄道ファンNo14(1962年)による。

4 郊外電車設計要項の改訂と24年度新製車 top

すでに述べたとおり、昭和22・23年度の私鉄高速電車新製に際して適用された”郊外電車設計要項”は、限られた資材を有効に利用し、部品を標準化するとともに製作費の軽減を回り、少しでも早く多くの車両を就役させるために採用された便法であった。

だが22年度はとも角、23年度になると設計要項によらない車両が数多く出現し、折角決定した規格も正しく守られているとはいいがたい状態であった。

このような事態は、理想はどうであったにしても、各私鉄の車両事情があまりにも複雑であるために、設計要項を忠実に守っていたのでは、使いものにならないか、或いは極めて使いにくい車両ができてしまうところから生じたものであった。

そのため、24年度の車両新製に際しては、同業者の任意団体である地方鉄道協会の中で、関東・中部・関西各鉄道協会の下部組織を形成する技術運営委員会が作製した原案を、運輸省陸運監理局技術課担当官出席の下に審議決定した、新しい郊外電車設計要項が定められたのである。

ところで改訂された郊外電車設計要項を文書にして配布したのは、運輸省陸運監理局技術課であった(注1)。

しかし要項そのものは、車両を新製する私鉄の関係者が協議して定めたものである。

これに対して、22年度に設定され(注2)、23年度にも引きつづき採用された最初の郊外電車設計要項は、運輸省が主催して定めたものであった。

こうして資材の生産が量質ともかなリ豊かになってきたことに、各鉄道の事情が著しく異なっていることが加わって、24年度における郊外電車設計要項の制約力は、従前より小さなものとなり、規格それ自体がゆるやかになっていった。

中でも車体の設計については、「特殊事情ある路線(例えばトンネル・橋梁・乗入等)に使用するものは本要項に拠らざることができる」と明記されておリ、規格設定当初から非規格車両の出現を許容していたのである。

(注1)文書に作製された日付は昭和23年11月5日である。

(注2)文書に作製された日付は昭和22年4月21日である。

A 改訂された要項の概要 top

新しく設定された規格の中で、最も目につくのは、車体製造に関する仕様の変更である。

22年度に設定された旧規格では、車体構造は半鋼製で屋根は木製キャンバス張りと定められていた。

これに対して新規格では半鋼製または全鋼製車体とし、屋根も鋼製または木製キャンバス張りと規定している。

しかし、24年度に運輸省規格形として新製された車両は全べて半鋼製である。

京阪神急行電鉄の場合にも、規格の制約が緩和された結果、24年度新製車からは、阪神急行電鉄の伝統である下降窓を採用したものの、神戸線用の700-750形(注3)も、京都線用550形の場合にも車体は半鋼製であぅた。

理由は新製担当のナニワ工機の技術と資材の事情によるものであろう。

側出入口の数は、新規格でも片側2ヵ所または3ヵ所 (乗務員用を除く)である。

しかし幅は1000、1100、1150、1200mmが基準となり、扉幅と窓幅の間に存在した制約は撤廃され、窓幅自体も700、750、800mmを基準とするとされていた。

通風器はガーランドまたは押込式、日除は鎧戸が原則である。

その他の設備関係は、註文車の任意とされている。ただし「部品はできる限り運輸省工作局設計のものを採用する」とあることは、車両製造事情がなお多くの制約を伴うものであったことを物語る材料であろう。

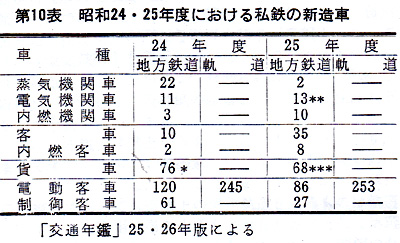

このように、車体の各部に対する制約は、かなり大幅に緩和されていたが、これらを盛り込んで設計される車体の形式は、A1(車体長20m、車体幅2.8m)、B1(車体長17m、車体幅2.8m)、B2(車体長17m、車体幅2.7m)、C1形(車体長15m、車体幅2.6m)、C2形(車体長15m、車体幅2.45m)の5つであった。

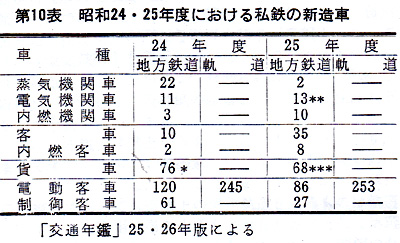

さて、昭和24年度に運輸省の認可を得て新製された私鉄車両は、第10表(注4)のとおりであるが、この中で車体形式を新しい郊外電車設計要項にもとづいて決定したのは99両であり、その内訳はB2形78両、C1形2両、C2形19両となっている。

ここで注意したいのは、折角5種の車体規格を定めながら、A1形とB1形に相当する車両が1両も新製されていない事実である。

どうしてこのような結果になったのであろうか。

実現の見込のない規格を設定するのは、真に無意味である。

このような誤算の原因は、規格がA1形、B1形の車幅を2.8mと定めたところから生じている。

これが運輸省向の新製車両であるならば、すでに大正中期から2.8m幅の車両が製造されていたのであるが、 |

|

地方鉄道の場合には、地方鉄道車両定規による最大幅2.744 mに規制され、特別認可を得ずに2.8m幅の車両を使用することは不可能であった。

また仮に認可を得て新製したとしても、地方鉄道車両定規に合せて構築されている施設を改造することなしに、2.8m幅の車両を使用することはできないのである(注5)。

第11表に示された24年度新製車(高速電車)を調べてみても、2.8m幅の車両は京阪神急行電鉄京都線用の550形付随車5両にすぎない(注6)し、車体長は20mでA1形としての条件の一端は満足させながら、車体幅を2.7mに押えた車両が、2社4形式16両に達したのであるから、改訂された郊外電車設計要項は、車体に関する限り、現実を無視して理想を追いすぎたと評することができるだろう(第11表 昭和24年度新製の私鉄電車)。

また新規格として示されたB2形・C1形・C2形も、車体寸法に関する限り、旧規格が示したがA'形・B形・B'形と同一であった。

次に台車について調べてみると、改訂された規格では、形式は揺枕形、台車ワク構造が鋳鋼製またはビルドアップ式、車輪直径910または860mm、軸距が2100、2150、2200、2250、2300、2400、2450、2500mmと定められていた。

旧規格でも台車に対する規制は弱かったのであるが、なお一層の緩和がはかられたわけである。

ところで、郊外電車設計要項が改訂された23年は、21年末以来、運輸省工作局・鉄道技術研究所・車両製作会社の関係者が集って開催された高速度台車振動研究会の成果にもとづいて、各種の新型台車が設計・製作された時期であった(注7)。

それらは従来、私鉄高速電車に使用される台車の基本型であった釣合梁付揺動揺枕形台車とは異った部類に属していたのである。

だが、これらの台車もその形式を単に”揺枕形”とだけ指定する規格の下では、大手を振って使用が可能であった。

またこのような状況下に、京王帝都電鉄と富山地方鉄道ではビルトアップ式の両翼軸バネ(ウイングバネ)形台車が使用され、京阪神急行電鉄550形と南海電気鉄道クハ2812~15は鋳鋼製の両翼軸バネ形を、南海電気鉄道クハ2811と山陽電気鉄道830・831の3両が、川崎車両岡村技師の設計になる軸梁式3重パネ使用のOK台車を装備して登場したのも、24年度新製車の大きな特色となっていた。

機器についても、規格は設定されていただけだが、設計要項はかなり幅のある指示を行なっている。

それ故、需要者側の選択しうる余地は改訂前に比べて矢幅に与えられていたわけであり、それは、電車の性能決定に大きな役割を果している主電動機・制御装置・空気制動装置の形式の全べてにわたっていたのである。

改訂された要項に定められた主電動機の出力は、75、90,110,135,150,170kW(いずれも端子電圧750V)、製造会社に対する指定は行なわれていない。これに配する制御装置は東洋電機(ES・AUR)、三菱電機(HL・HLF・ABF・ALF)、東芝(RPC・PB・PM・RMK)、日立 (MMc・Mc)、省形(CS5・CS10)である。

これらの中で、東洋電機・三菱電機の2社は、従前も指定会社であった。

しかしその形式は、改訂前には大幅に制限されていたことに注意しなれけばならない(注8)。

同様の事実は、空気制動装置の形式決定の際にも作用している。新しい規格では、形式はAMM・AMA・MAE・SMEの4種が基準となり、AMA-R、SMEのいずれかを選ぶしか途のなかったのに比べると、大幅な緩和となっていた。

(注3)新京阪線として製造された23年度割当率と番号が重複するため、間もなく800-850~804-854と改められた。

(注4)この表の地方鉄道・軌道の区分には疑問がある。京阪神急行電鉄750~4、京阪電気鉄道1606~8は軌進級の制御車であるのに、表には計上されていない。

(注5)東京急行電鉄では、戦争末期に東海道本線の迂廻級として使用するため小田原綿に省の大形車両を入線させたが、車幅が広いためホームと車両との間隙が狭すぎ、やむなくレールを50mmだけ外側に移動させていた。

(注6)550形の車体幅は2.8mだが車体長は18.3mしかない。このような中途半端なものとなったのは、デイ100形(車体長約18.3m)とMcTMc編成を組んで使用することを想定したからであろう。

(注7)日本国有鉄道「鉄道技術発達史」第4編Ⅰ(1958年)P633による。

以上は全べて車両の外観を規制する材料であるが、規格の制約はこの範囲にだけとどまっていたのではない。

(注8)22年度の要項では主電動機出力は90または110kW(端子電圧750V)、制御装置の形式は東洋電機ES、三菱HL、同HLF、同ABF、国鉄形CS5であった。

B 郊外電車設計要項の改訂と車両製造会社の関係

top

設計要項の改訂は、すでに指摘したとおり、私鉄の車両事情が会社によってかなり異なること、また車両製造会社の復興が進み、製品の質・量のほかに、種類が充実してきたことから生じたものであったが、それが結果的には車両製造会社の救済策の一端となったのは、皮肉な結果というほかない。

この答えを導きだすには、これまで車両製造会社がいかなる需要を基本にして操業を続けてきたかを考えていただきたい。

だが、23年度には、業界の浮沈のカギとなる運輸省の車両計画は途中より変更され、貨車製作に重点をおき、客車と電車の発注は皆無であった。

これに対して、各車両製造会社は24年度予算を日当として、客車電車の製造を継続していた、いわゆる見越し生産である。

ところが24年度は、ドッジラインの決定にもとづく健全財政主義から新製工事は大幅に制限されたため(注9)、各車両製造会社は、車体・台車・機器のいずれの部門でも深刻な工事量不足に悩まされることになった。

一方、輸出車両の生産も思うようには進まなかった。

そのため、私鉄からの発注は各社とも奪いあいの状況となったのである。

また他方では、近鉄-近車、京阪神-ナニワ工機という系列が確定し、東急系でも東急車両が新製工事に着手したため、車体製造面での受注をめぐる競争は激烈を極めることになり、最も極端な場合には、南海電気鉄道のように、5両の新製車の車体を、近畿車両・日立製作所・ナニワ工機・帝国車両・富士車両に各1両ずつ発注し、台車も川崎車両(2両分)、扶桑金属(3両分)に分割して、さながら見本市のごとき現象を呈するほどであった。

(注9)23年度の計画変更に伴う未払金が約14億円、見越生産購人分約8億円で、これらは全べて24年度予算で支払われたため、24年度の新製工事は約15億円(国鉄工場施工分を除く)にすぎなかった。

C 郊外電車設計要項による新製車 top

24年度に製造された運輸省規格型電車は、車体規格で分類すれば、B'形・C1形・C2形であった。

だがこれらは実際には、A'形・B形・B'形の継承に過ぎなかったし、前年度或いは前々年度に新製した車両の設計を、基本的には踏襲する場合も多かった。

これらの車両群の中で、名古屋鉄道モ3800形・ク2800形は、車体に関する限り、22年度新製車のそれを受けついでおり、24年度末には実に70両に達する一大勢力が形成されていた。

近畿日本鉄道の場合にも24年度新製の電動車は鋼板張上げ形式の屋根を採用し、窓が完全上昇式になったものの、同系列の車両は22年度以来、新製車だけでもMc29両、Tc10両(注10)に達したのである。

このほか、京阪電気鉄道(旧京阪神急行電鉄京阪線)では、23年に両運転台式を片運転台に変更したものの、これまた、3年間に20両(Mc12両、Tc8両)が新製されている。

これに対して23年度新製車の設計を2年間継続して採用したのは、京浜急行電鉄・長野電鉄の2社7両であり、近畿日本鉄道名古屋線のモ6401形・ク6551形も、腰掛の形式を変更したものの、車体の基本設計は23年度新製車モ6331形と同形であった。

山陽電気鉄道830・831は台車が23年度とは異なり、さらに830が切妻形の連結面に片隅式の小運転台を設けたものの、やはり同系車として分類できる車両であろう。

変り種としては、京福電気鉄道ホデハ1001~3があげられる。

この3両の外観は、名古屋鉄道モ3800形を両運転台式に変更したものである。

ところで、24年度に新規設計の運輸省規格型を就役させたのは、定山渓鉄道・小田急電鉄・京王帝都電鉄井の頭線・京阪神急行電鉄神戸線の4社25両(Mc20両、Tc5両)であった。

しかし、これらの内で定山渓・京王帝都の新製車は、22年度新製車として富山地方鉄道が就役したA'形(Mc2両、Tc2両)の車体のデザインと同じ系列に属するものと考えられる。

このほか福井鉄道モハ120形の車体はC1形であったが、主電動機は規格外の48kW×4である。

形態は、22・23両年度のどの新製車とも異なっているが、平凡で特筆に値しない。

結局、24年度規格型としての収穫は、小田急電鉄デハ1900形・デハ1910形、京阪神急行電鉄700-800形の新製であった。

小田急電鉄の2形式は、関東系私鉄としては、最初に貫通幌を設け、かつ広幅貫通路によって2車両以上にわたって旅客の往来を可能にした車両である。

またこれまで永久連結方式の車両でも、それぞれの車体に取付けてきた貫通幌を、いずれか一方にだけ取付けるという新方式が採用されていた。

さて、デハ1900形・1910形は、国鉄電車の破損鋼体と台車を流用して車体を製造したサハ1950形・1960形を組込み、McTMc編成として運用する目的で新製された車両である。

とくにデハ1910形は客用扉間に3組の固定式クロスシートを配置し、特急専用車として使用されたが、これは特急料金を収受して座席を指定する”特急ロマンスカー”に専用する目的で製造された最初の私鉄高連電車でもあった。 |

小田急電鉄デハ1914 経堂 1949/8

|

このように、花々しいいでたちで登場した小田急電鉄の新製車に比べると、京阪神急行電鉄神戸線700-750形は、設計思想からいえば、戦前の阪急を代表した920-950系の戦後版とでもいうべき車両である。

だが車体をB2形としたため、車長・車幅とも従来車より大きくなっている。連結面を切妻としたのも阪急系では最初の試みであった。

(注10)実際には鋼休化改造車・事故復旧車を加え同系車の同数はさらに多かった。

D 郊外電車設計要項によらない新製車 top

この項に属する車両の中には、実質的には規格型と称しても差支えない事例と、規格から大幅に逸脱する事例が存在している。

前者は南海電気鉄道クハ2811~5と近畿日本鉄道ク1550形・モ6801形・ク6701形の11両(Mc4両、Tc7両)であり、その理由はすでに述べたとおり、A1形の2.8m幅が実用上不便だったからである。

これらの車両の中で、23年度新製車の設計を基本にしたのは、近鉄ク1550形であり、モ2000形の制御車版であった。

またモ6801形・ク6701形は,1,067mm軌間用であり、腰板・窓・基板・屋根の縦方向の寸法がモ2000系と若干異なり、かつ屋根が鋼板張上げ式になってはいたが、実質的には同系車両と称すべきであろう。

南海電気鉄道クハ2811~5は、客用諒闇に転換式クロスシートを配し、下降式窓を取付けた車両である。

車体長は規格の関係で20mとなり、南海電気鉄道所属車両の中で最も長くなったが、実質的には、戦前、急行用として製造されたモハ2000系(注11)に属している。

これに対して、全く独白の設計となったのが、富山地方鉄道デ5000形、伊予鉄道モハ300形、クハ400形、遠州鉄道モハ1形である。

これらの中で、遠州鉄道の車両は762mm軌間であるから、1,067・1,372・1,435mmの各軌間を想定して設定された規格には、適合できる道理はない。

また、富山鉄道の場合には、地方鉄道線である射水線と軌道線であり、かつ併用軌道の双方を走行するという特殊な使用方法のために、単行運転を原則とし、路面からの乗降に用いるステップをもち、直接制御器を備えた特殊な車両となっている。

伊予鉄道の場合は、蒸気動力使用区間を電化して電車運転区間が増大したために生じた車両不足に対処したものである。

この場合には車体の外観は明かに郊外電車のそれであったが、在来車との釣合上、出力を50kW×4に押さえたため、性能上では極めて不十分なものとなってしまった。

また面白いことに、クハの車長はモハに比べて約2m長く、在来車と同寸法となっている(注12)。

さて、特異な車両という観点では、京王帝都電鉄京王線デハ2600形、京阪神急行電鉄550形も見逃すことのできない存在である。

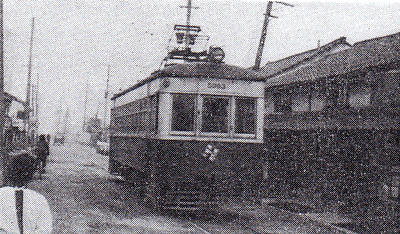

京王帝都の場合には、車体長16m、車体幅2.6mでB2形とC1形の中間に位し、決して大型の車両ではなかったが、これまで全長約14mで軌道線用としての面影を多分に残していた京王線車両の中では一段と目立ち、法規上では地方鉄道線となったものの実の伴わなかった同線を、本格的な高速電車線にする手がかりとなったのである。 |

遠州鉄道モハ1002(旧モハ2) 東田町 1952/8

富山地方鉄道デ5003 南富山 1956/11

|

また戦後最初に新製されたノーシル・ノーヘッダー車体の高速電車という点でも、特筆に値する車両であった。

一方、京阪神急行電鉄550形の場合には、私鉄高速電車としては最初に鋳鋼製両翼軸バネ形台車を採用し、防振台車実用化の口火を切っている。

しかし、その車体は新京阪鉄道系の京都線用付随車として用いるために新製されたにもかかわらず、デザインが完全な阪急式であり、京阪神急行電鉄の車両設計者が、列車編成に対する美的感覚を欠いていることを露呈したのは、画期的性能を綺る台車の手前、真に残念であった。

(注11)製造当時はモハ300形、タハ910形であった。

(注12)在来車の客用扉片側を2ヵ所に対し、新製された制御車は3ヵ所であった。

5 地下鉄用車両の新製 top

21年度における国鉄モハ63形の私鉄への割当、22年度新製車の外観・性能を規定する郊外電車設計要項の設定など、私鉄高速電車の復興が着々と実現していく中にあって、取り残され、文宇どおりの日のあたらぬ存在となっていたのが、帝都高速度交通営団と大阪市交通局がそれぞれ経営する地下鉄線であった。

ところで、地下鉄用車両が新製されなかったのは、車両不足が存在しなかったからではない。

車両故障と補修資材の不足は、ここでも深刻な問題であった。

とくに大阪市の場合には、24年になってもラッシュ時に座席上にも乗客が立つことがあるという超混雑振りであったから、21~23年には破損するシートの補充はつかず、窓ガラスも破損する一方であるため、やむなく座席を木製のものに取りかえていた。窓ガラス破損防止対策としては、危険防止をかねて窓柱の車室側に横方向の木製保護棒を取付けるという非常手段がとられたのである。

しかし、いかに非常事態とはいえ、本来、不燃構造であるべき地下鉄用車両に木材を乱用することは違法であった。

このような極限状態に置かれながら、21・22両年度にも、地下鉄用車両が新製されなかったのは、当時の技術資材の状況では、全鋼製車両の新製は思いも及ばなかったからである。

とはいってもこの間、当時者が全く無為無策に過してきたのではない。

帝都高速度交通営団用としては、すでに21年度中に、日立製作所で1200形に準じる車両が製作中であった。

しかし、資材難の折から車内の天井内張りは省略され、木材を各所に使用するなど、とうてい実用できるものではなかったので、地下鉄用車両としての就役は断念され、日立製作所の子会社である日立電鉄で使用するという便法がとられたのである(注1)。

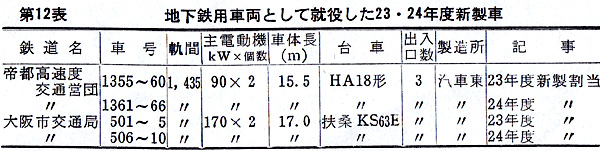

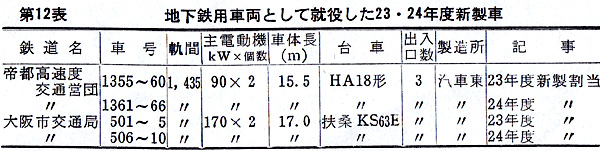

地下鉄用車両の新製が認可されたのは23年度である。

その両数は帝都高速度交通営団が6両、大阪市交通局が5両であり、24年度も同様であった。

地下鉄用という特殊な用途のために、これらの新製車の仕様は、戦前の状態を基準とし、帝都高速度交通営団では、東京地下鉄道系の1200形、大阪市交通局では400形に範をとる車両となったのである。

さて、東と西の両地下鉄の新製車を手がけたのは、 |

日立電鉄モハ12 久慈浜 S52/4

|

| 汽車会社東京製作所であったが、営業線での就役は東京の方がはるかに早く、1300形1355~60となった23年度新製車の最初の3両が、24年1月からであるのに、500形501~5となった大阪のそれは24年5月となっていた。 |

|

ところで、同じ地下鉄用車両といっても、第12表にみるように東と西では形態・性能には大きな差が存在していたが、期せずして一致したのは、混雑時における車掌の扉閉操作を円滑に行なわせるため、運転台が片隅式から車幅一杯に拡大した大型のものに切替えられたことである。

またこの変更に伴って、座席の数もかなり減少したのは、混雑緩和用として登場した新製車にふさわしかった。

しかも、1300形の場合には不使用時の運転台は折たたんで片隅式と同様の構造とし、客用として使用する床面積の増加がはかられていたことにも、注意する必要があるだろう。

このほか、細部に注意すれば、二つの形式とも、戦前の仕様と異なる個処を数多くもっている。

だがそれらの詳細はここではふれない。

ただ、1300形式が従来使用されてきた間接照明方式を直接方式に改めたことだけは、素人の目にもそれと判る仕様の変更であったから、特に記しておこう。

最後に総合点をつければ、1300形,400形のどちらも、23年度新製車としては、出来る限りの手段をつくして仕上げられた車両であった。

とはいってもそれは戦前の状態にたちかえったのではない。大阪市交通局の500形が就役したとき、「戦後の技術低下はかくやとばかり慨嘆」させたという。

室内塗装が使用しないうちからはげかけて、塗り直したところがあったりする(注2)と評されていたのだが、そのなによりもよい事例であろう。

(注1)日立電鉄モハ11・12となったこの車両は、就役後も長い間、2段式になった側窓の上段が僅かに下降するだけで、下段は固定したままの地下鉄方式であった

(注2)九条祥郎「大阪地下鉄500型」ClubCar No37(1949年)による。

top

****************************************

|