|

****************************************

Ⅰ Ⅱ Ⅲ Ⅳ

Ⅴ Ⅵ Ⅶ Ⅷ Ⅸ

Ⅹ ⅩⅠ ⅩⅡ ⅩⅢ ⅩⅣ

INDEX

Ⅶ 私鉄の電化旋風とその影響

(私鉄高速電車発達史 中川浩一 鉄道ピクトリアル1965/1~1972/8連載)

1 全国を覆った電化熱

A 実施年代順にみた電化区間

B 電化区間の分布状況

2 電化旋風の要因

A 電化促進の背景

B 石炭需給の窮乏状況

C 電化推進の力となった経済計算

3 使用電圧からみた新電化線

4 会社別にみた新電化線と使用車両

5 電車線電圧昇圧への試み

A 電力需要の確保と昇圧との関連

B 直通運転の実施と昇圧との関連

C 名古屋鉄道における昇圧

****************************************

1 全国を覆った電化熱 top

戦争による直接間接の被害に耐えながら、戦前・戦中派の電気鉄道が復興への途を歩んでいたとき、私鉄業界で伝染病のように蔓延したのは、電化旋風であった。

しかし、蒸気動力を主体とした私設鉄道が、電気動力を併用したり、ときには全面的な切換を実施してきたのは、今回が最初ではなかった。

電化の歴史は、甲武鉄道・南海鉄道の電車併用開始の最初の電化熱は、大都市近郊における地方鉄道の電車運転併用を中心にして、大正10年代から昭和初年にかけて北は定山渓鉄道から南は博多湾鉄道に至るまで、燎原の火のように高まっていったのである。

だが、現象は同じく電化であり、蒸気動力から電気動力への変更であっても、それが実施された動機には、戦前のそれと戦後のそれとの間には、大きな相違があった。

また数はさして多くはなかったが、戦時中に幾多の困難と闘いながら実施されたものとも、事情は非常に異っていることに注意していただきたい。

だがその理由を詳しく分析するに先だって、戦後の電化旋風を、最初にそれが地表に印した根跡として、眺めてみることにしよう。

A 実施年代順にみた電化区間 top

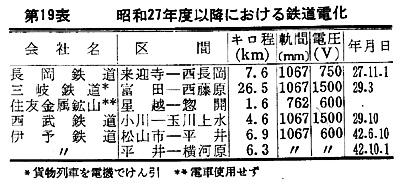

最初に第18表をみていただこう。(第18表 私鉄鉄道電化一覧)

この表は、私設鉄道の電化区間を、電化完成の早いものから順に並べたものである。

また記載を26年度で打切ったのは、第1図でみるように、電化旋風は26年度で収ったと判断できるからであった。

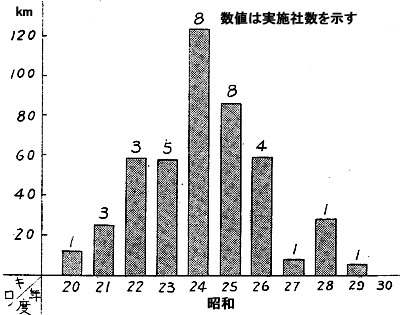

ここで第1図をもう少し検討してみると、電化が最も盛んに行なわれたのは、24年度であり、8社123.5kmに道している。

また資材不足がとくにはなはだしかった20~23年度中にも、かなり活発に電化が実施されていることに注意しなければならない。

では再び第18表に戻ってみよう。

会社名の下に線を付したものは、電気運転の経験を全く持たない会社が電化に踏み切った場合である。

これらの会社は、その殆どが蒸気機関車によって客貨車を牽引してきたものであり、その中には内燃動車を併用してきたものも含まれてはいたが、燃料事情が悪いことと車両の破損がはなはだしいため、好調な運転は望むべくもなかった。

なお、この時期に初めて電化を実施した鉄道の中で、淡路交通・栃尾鉄道・大和鉄道・弘南鉄道・下津井鉄道・大井川鉄道・流山鉄道・秋田中央交通・栗原鉄道・十和田鉄道・松尾鉱業の場合は、全線を電化している。

だが初めのうちは全線電化がめだっていたのに後期になると、蒸気動力・内燃動力による区間を残す事例がいくつもでてくるのも、興味を引くところである。 |

第1図 年度別に見た電化キロ程

「交通年鑑」25~32年版から作成

|

なお、上にあげた会社の中で、栃尾・弘南・下津井・流山・栗原の各鉄道は商号に”電気”の2字を挟み込み、十和田が”観光電鉄”という耳新しい呼称を用いたのも、電化にかけた会社の気概を偲ばせている。

B 電化区間の分布状況 top

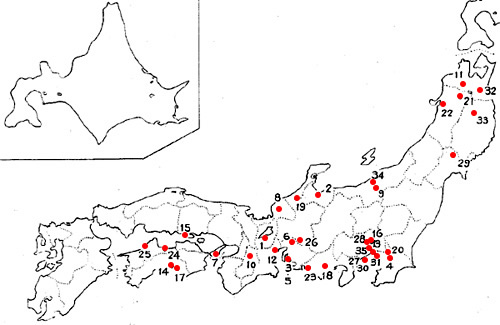

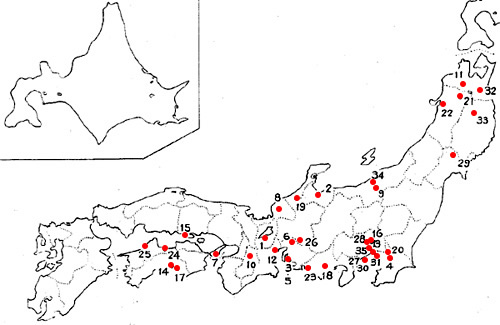

ところで、第18表に示した電化区間が、どこに分布するかを調べてみると、第2図のような結果が得られる。

またこの地図から明かなように、北海道と九州ではこの時期に電化を実施した地方鉄道・軌道は全く存在していない。

このことは、北海道や九州には蒸気動力を主とする鉄道が存在しないためにおこった現象なのではない。

詳しいことは後に譲るが、上記の2地方は産炭地であり、また電化を実施する動機が、石炭の入手難と価格の高騰であったことを思えば、理由はおのずから明かであろう。

さて第2図から電化区間の分布は、関東平野に著しく集中していることが読みとれる。

しかし、その延長はさして大きなものではなく、最長の東武鉄道船橋線(柏-船橋間)でも19.6kmに過ぎない。 |

第2図 私鉄鉄道電化一覧(図中の番号は第18表の会社名と合致)

|

これに対して大井川鉄道の場合には、39.5kmを一挙に電化させているのが注目される。

このほか、762mm線を1,067mm線に改軌して電化した事例と1,067mm線を1,435mm線に改軌して電化した事例が、青森県と奈良県にそれぞれひとつずつ存在していることにも注意しておこう。

2 電化旋風の要因 top

すでに記したように、私設鉄道界を襲った第2回目の電化熱は、昭和24・25年を頂点として、爆発的な高まりをみせていた。

ところで、この事件に対して”交通年鑑”25年版は、

「蒸気運転の鉄道に於ては、戦後の石炭事情の悪化と石炭費の高騰は、輸送及び経営の面に大きく響いている。

鉄道電化の問題もサービスの向上や列車運転技術上の問題ばかりでなく、輸送力の増強、経営の合理化等の見地からも必要であると共に、産業復興の国策にも寄与する」

と批評している。

だがそれにしても、従来から電気運転を実施してきた鉄道でさえ、いくつもの線区が

「変電所出力の不足や架線状態の不備のために速度を低下して運転するの止むなき」

に至っており、電車線事故件数は、毎月1,400から2,500件の多きに達したときもあった(注1)程の状態であったから、資材・車両を新規に調連して鉄道電化を実施していくことは、並大抵のことではなかったのである。

(注1)いずれも「交通年鑑」25年版p305から引用。

A 電化促進の背景 top

戦争直後の資材難の中で、鉄道電化が実施されていったか影には、電化された路線の沿線地に居住する部外者による有形無形の援助が秘められている。

またその状況について「東武鉄道65年史」は、柏-船橋間の電化(昭22/3/1実施)に関連して、

「21年地元より電化の要望がおこり、しかも折から終戦後のもっとも資材難の時代で電柱(木柱)等はその地元から供出されるといった積極的な運動もあって電化工事が進められ」(注2)と記していた。

大井川鉄道の場合には、大井川流域に多くの発電所をもち、また電源開発を積極的に進める計画をたてていた中部電力が輸送力の増強を策して資材を提供したことが、電化の推進に役立ったのである(注3)。

このように電化の推進には、利用者の要望という要素が強く加わっているのであるが、次になぜ利用者がかくも電化を待ち望んだかを次に者えてみよう。

これまでしばしば述べたように、電気鉄道を運営していくのは、荒廃した車両群と窮乏した資材という条件もあって、決して容易なものではなかった。

しかし蒸気動力を利用する場合には、状況は一層悪かったのでる。

突貫工事で電化を完成させた東武鉄道船橋線の場合には、やっとの思いで入手した石炭も悪質炭とあっては25/1000の勾配を登りきれず、客車の中には

「立席のみで、ひどいものは鋼板がはがされて中が丸見えのものもあり、そして蓄電池を待っていないので夜は暗黒列車と化した」(注4)

ほどの惨状であった。

それ故、電化工事が完成したときには柏町で電化関通式が盛大に祝われ、招待客輸送に新製間もないモハ63形戦時設計電車が特別に充当されたのを、人々は大きな喜びとともに迎えたのである。

だが利用者がいかに待ち望んだとしても、それだけの理由で電化が急速に推進されるのではない。

当の鉄道会社の中にも電化を絶対に必要とする条件がなければならないのである。

鉄道側が電化を実施した理由は、すでに述べたように石炭事情の悪化と石炭費の高騰に求められる。

そこで話を具体化するためにここで昭和20年代前半の石炭事情を調べてみることにしよう。 |

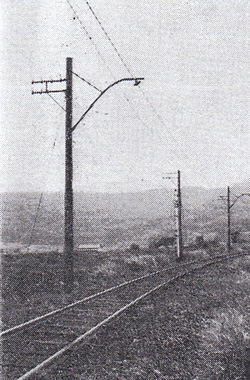

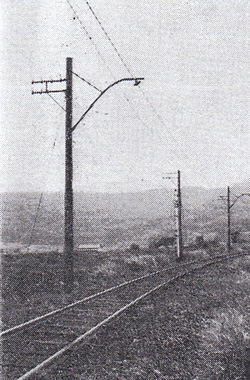

高圧送電線のブラケット碍子を流用した電柱

1965/8 大井川鉄道

|

(注2)「東武鉄道65年史」(1964年)p272

(注3)棚橋宏「大井川鉄道」鉄道ピクトリアルNo119(1955年)

(注4)K生「東武鉄道野田線」RAIL FAN 別冊第2号(1961年)

B 石炭需給の窮乏状況 top

当時の石炭事情の概要については、「交通年鑑」25年版が詳しいが、そこには

「昭和11年度当時平均発熱量は6,450カロリーであったものが、21年5,410カロリー、22年5,350カロリーとなって約16~18%低下した。……

使用石炭中に含まれる粉炭の混入割合は37~38%程度であったものが、22年度には約70%近くになり、その増加率は80%にも及んだが、23年度にはややよくなり、その混入割合は67%に低下した……

発熱量の低下は二次曲線的に使用量を増加させ……

粉炭の増加は蒸気機関車の燃焼機構上、炭塵となって末燃または不完全燃焼のまま外部に飛散し大きな損失となる」(注5)と記されている。

かくして、機関車出力は低下するにもかかわらず使用量は増加したのであるが、肝心の石炭の供給は石炭産業の荒廃化によって、思うにまかせない状態であった。

加えて石炭の購入価格は悪性インフレーションの影響を受けて、

「昭和11年に1遜10円75銭であったものが昭和23年度は約3000円で実に282倍に高騰」(注6)したのである。

こうして蒸気動力を利用する鉄道の経営状況は急速に悪化し破滅の寸前まで追いこまれていた。

(注5)「交通年鑑」25年版p161・162

(注6)同上p163

C 電化推進の力となった経済計算 top

蒸気鉄道の中から電化をこころざす事例が多く現われた状況の中で、常に話題になったのは運転経費の節減であった。

そのため、電化を実施すれば経費をいかほど切りつめうるかの試算が盛んに行なわれていた。

例えば「交通技術」No20(1948年)には、小柳美一氏の「鉄道電化と経営の合理化」と題する論文が収められているが、そこでは東海道線沼津-浜松間を電化したとすると、石炭22.8万トン(3.2億円)が節約され、その代償として支払う電力量は7,954万kWH(約2,600万円)にすぎないから差引き約2.9億円が浮くことになると述べていた。

しかし実際には電化に際して、電車線路や変電所・車両収容施設の新設が必要となり、駅や線路の改良も実施しなければならない。

車両の購入費も必要である。

ところで以上の経費は約15億円となり、これに対して蒸気運転を継続すると約5.3億円を別に必要とする。

結局新規投資は約9.7億円となり、利子も支払わなければならない。

電気施設の保守費、減価償却費も見込むべきである。

だが、それでも電気運転に切換えれば、年間で約2.9億円が節減されるので、電化投資は僅か3~4年で取りかえせると、小柳論文は述べていた。

しかし電化得策論にも泣きどころが存在しており、小柳論文も

「輸送量の少ない線区では電力費は少なくなるが、新規投資に対する利子及び減価償却費や電気施設物の保守費が電気運転時の全経費に対する割合が大きくなってくるので、年経費の節約額は少なくなってくる結果、投資を回収するのに要する年数が著しく長くなってくる」

ことを認めていたのである。

このようにみてくると、地方の中小私鉄が電化を実施しても、どれほどの効果が現われるかは疑問であった。

名古屋鉄道・西武鉄道・東武鉄道のように、電気運転を主体としてきた鉄道が非電化区間の電化を実施した場合ならば、施設や車両の転用も可能であり、年経費の節約にも大きな効果を発揮することができたであろう。

しかし中小私鉄の多くは輸送量が少なく、したがって投資を回収するのは、容易な業ではなかったのである。

さて、私設鉄道における電化工事のキロ当たり建設費は終戦後直ちに施行したものは40~60万円程度であるのに対して、昭和24~25年ころでは200~300万円程度であった。またその償却年数は5~10年と見込まれてきた(注7)。

だが現実には僅か1年たらずで償却を完了する事例が現われるほどであり、こうした成功例に刺激されて、電化旋風は荒れ狂っていたのである。

このように償却が予定より早く進行した影には、電化がきっかけになって乗客が増加し、それに伴って運輸収入が飛躍的に増加したという事態も介在している(注8)。

しかし最も大きく働いたのは、悪性インフレの進行に伴う貨幣価値の急激な低下であった。

電化資金は、建前としては増資を始めとする自己資金で賄うことになっていたが、実際には借入金に頼る場合が多く、しかも一般金融機関より融資を受けられる見込みが低い長期設備資金が復興金融金庫より調達される事例が多かった(注9)。

ところで、復興金融金庫が大量の資金を生産増加の裏付けなしに産業界に補給したことが、戦後における悪性インフレーションの進行を早めたことは、よく知られている。

しかも悪性インフレは、債務者にとっては、願ってもないことであった。

それ故、ドッジ経済政策の強行による金融引締めが始まると、電化の推進は金融面から大きな制約を受けたのである(注10)。

(注7)「交通年鑑」25年版p302

(注8)昭25/9から電化を実施した栗原鉄道の場合には列車最高速度は2倍

運転時分は40%短縮、列車回数は50%増となり、運輸収入も25%増

している。(「交通年鑑」27年版)

(注9)「交通年鑑」26年版p334、同25年版p270

(注10)「交通年鑑」27年版p350・351

3 使用電圧からみた新電化線 top

ここで再び第18表に注意してほしい。

都合35線区に達した新電化線で採用された電気方式はすべて直流であったが、使用電圧は、600・750・1500Vの3種類となっている。

この3つのうち、600、1500の双方は、戦前から鉄道電化に際しての標準になっていたが、750Vは大阪市交通局線(地下鉄)が採用するだけであった。

それにもかかわらず、栗原鉄道が全線を750Vで電化したのは、電気学会電気鉄道部門委員会が、電車線の標準電圧を750・1500・3000Vの3種とすることを提唱し、電鉄用部品の標準化と輸送力の向上に役立てることを計ったことに強く影響されている。

栗原鉄道に続いて750Vで電化を実施しだのは長岡鉄道である。

さて、第18表からも明かなように、600V、1500Vのうちで標準外の600Vを使用した線区は新電化区間35線区の中で18線区に達している。

とはいっても、これらの中には名古屋鉄道・北陸鉄道・伊予鉄道などのように、600Vの既設電化線に接続した区間が電化の対象に選ばれた場合も存在する。

しかし、淡路交通・栃尾鉄道・大和鉄道・弘南鉄道・下津井鉄道・秋田中央交通・別子鉱業の場合には、今回初めて電気動力が使用されるにもかかわらず、使用電圧を600Vとしたのはいかなる理由にもとづくのであろうか。

この問題に対する解答を求める方法としては、それぞれの線区の軌間と照合する方法が考えられる。

理由は762mm軌間の電気鉄道で1500V使用した事例はなく、750Vの場合も昭25/9に電化した栗原鉄道が2番目のものだったからである。

762mm軌間の多くが600Vで電化されたのは、技術的に未知数の分野をあえて開拓するのをためらったためと考えられる。

これに対して、1,067mm、1,435mmの各軌間で600Vを採用したのは、既設の電気鉄道から車両の借用、電力の供給を受けたり、電化の資材を譲受けたりしたことが大きく関係している。

詳しいことは次項に譲るが、大和鉄道は近畿日本鉄道との、淡路交通は南海電気鉄道につながりを求めていた。

その他の1,067・1,435mm線も、東濃鉄道・十和田鉄道・松尾鉱業が新製車によって電気運転を開始した以外は、中古車両に頼ったのである。

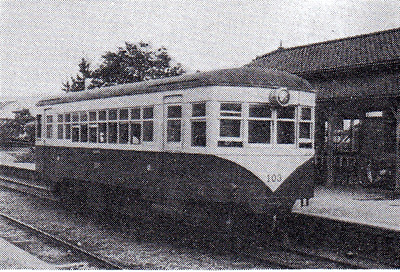

ところで、以上の35線区では全て架空線式で給電されていた。

これに対して宮崎交通では、地方鉄道としては他に例のないバッテリを動力を用いる電化が実施されていた。

しかし一般には、宮崎交通の事例は電化としての取扱を受けていないので第18表からは除外したのである。 |

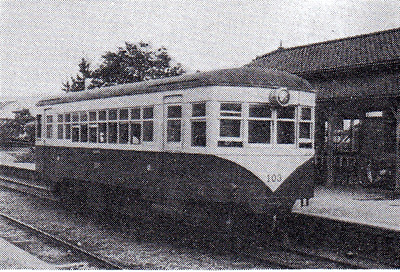

バッテリ式の電動車宮崎交通チハ100形103 1961/6

青島

|

4 会社別にみた新電化線と使用車両 top

A 弘南鉄道 top

昭和20年度から26年度までの間に電化を実施した35線区の中で、所有する鉄道線を全線にわたって電化したのは、併せて11社(注11)であった。

だがこれらの中には吸収合併(大和鉄道)、新会社設立(栃尾鉄道)によって主体性を失ったものを始め、悲運にも営業を廃止した事例(淡路交通)も含まれている。

これに対して、電化をきっかけにして社運は隆勢の一途をたどり、車両数も飛躍的に増加した事例が、いくつか認められる。

またその筆頭に位するのが、弘南鉄道なのである。

ところで電化前の弘南鉄道は、弘前-津軽尾上間(11.1km)を昭和2年9月7日に開通させて以来、電化に至るまで開業区間に変化はなく、所有車両(貨車を除く)も蒸気機関車2両、ボギー客車3両、ガソリン勤車1両(注12)という貧弱な内容であった。

このような弱体私鉄であった弘南鉄道が電化を決意した原因は、石炭不足に伴う先行き不安である。

しかし、この際に単なる電化にとどまらず、路線を津軽平野の農産物集散地として知られた黒石町(現・黒石市)まで延長する(昭21/12/17免許)ことにしたのは、以後の社業に重大な影響を及ぼす決定であった。

さて、電化工事は21年12月20日認可、23年7月1日から電気列車が正式に運転されることになった。

だが当初の運転は、蒸気機関車を電気機関車に置換えたに過ぎず、客車もガソリン動車を改装したものを含めて5両(注13)であり、肝心の電気機関車も駿豆鉄道からの譲受車両であった(注14)。

電車が入線したのは、昭和24年以降であり、最初の3両は南海電気鉄道が加太電気鉄道から引継いだ小形ボギー車である。

電車運転開始後における車両増備はめざましく、新製車を欠くのが難点ではあるが、現在ではクロスシート車を含めて16両を保有している。

またその全てが国鉄と西武鉄道からの譲受車であり、初期に使用した電車・客車は淘汰されてしまった。

最近ではラッシュ時には6両編成を運転するほどであり、津軽黒石への延長(昭25/7/1開業、5.7km)当時は、競争線的存在であった国鉄黒石線を完全に圧倒するに至っている。 |

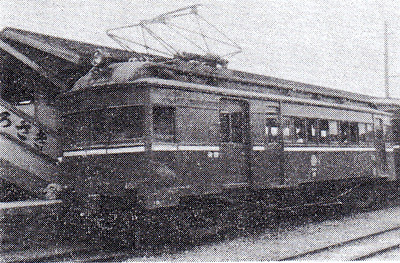

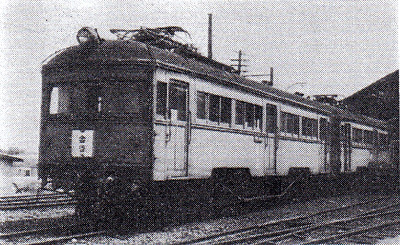

弘南鉄道 デニホ10 弘前

|

(注11)電化完成の早いものから順に、淡路交通、栃尾鉄道(現・越後交通)、大和鉄道(現・近畿日本鉄道)、弘南鉄道、下津井鉄道(現・下津井電気鉄道)、大井川鉄道、流山鉄道(現・流山電気鉄道)、秋田中央交通、粟原鉄道(現・宮城中央交通)、十和田鉄道(現・十和田観光電鉄)、松尾鉱業となる。

しかしその後、大井川鉄道は中部電力所有の専用鉄道(内燃動力)の貸与をうけて非電化区間を保有し、反対に長岡鉄道(現・越後交通)は非電化区間(西長岡-来迎寺)を電化して全線電化を完成させている。

(注12)蒸気機関車:1・2→C251・C252(Cn2t、日車・19271年No180・181)、客車:ホロハフ1・2(梅鉢・昭2-7)、ホハ1(梅鉢・昭2-7)、ガソリン動車:キハ(日車支店・昭7)

(注13)キハ1(単車)を北日本車両でボギー車に改造したサハ1と、国鉄から譲受けたホハ2(旧キハ40352)の2両。

(注14)駿豆鉄道1・2が弘南鉄道ED1・2となった。

ED1は入線後に、台車・主電動機を国鉄払下品(旧宮城電気鉄道で使用のもの)と振替えている。

なお、この2両が三島から弘前に回送された際の記録を次に紹介する。

「10/1 三島→弘前 電機No2……濃い緑の塗装も美しく彼地に運ばれました。

『本機は存じませんが先に行ったNo1は非常に良い成績だそうで1~2回、ボックスの故障を起しただけで元気に客車をひいて居るとの事です。……

何しろ土地の関係で電化は全く始めてなので何一つ備品がないので弱りましたよ』

と附添氏は笑い乍ら語りました。

そう言えば片方のエンド内に半畳敷位の大きさの雲母板が数十枚入って居りました。」

丸森茂男「ツル操メモ」もはゆにNo7(1948年)

B 十和田鉄道(十和田観光電鉄) top

この章で取り上げる35線区の中には、電化と同時に改軌を実施した事例が2社あるが、十和田鉄道の場合には762mm軌間が1,057mm軌間に改められている。

それ故、弘南鉄道とはちがって、非電化時代の車両は全て淘汰され、これに変って用意された電車は全て新製車であった。

十和田鉄道が電化及び軌間変更の認可を受けたのは、25年3月22日である。

しかしこの時期には悪性インフレ収束を期して実施されたドッジ・ラインの影響が最も深刻に現れたため、資金調達は困難を極めていた。

それ故、電化実施に踏み切ったものの、会社関係者は石炭不足時代とは別種の苦しみを味わったのである。

十和田鉄道が電化に際して用意した電車は、モハ2400形2401・2、クハ2400形2401・2の4両、いずれも日立製作所製の新製車であった。

金融逼迫期であったにもかかわらず、小私鉄が新製車を用意したのは分不相応のようにもみえるが、実情は資全繰りがつかず、路盤を完成させ車両を発注しレール購入の手当てまで実施しながら、未開業に終った蔵王高速電鉄(注15)向を引取ったのである。

十和田鉄道は電化完成を期して社名を十和田観光電鉄と変更した。

以後、鉄道の終端駅三本木から十和田湖畔の休屋に達するバス路線の充実に努めて今日に至っている。

電車はその後に新製車2両を加えているが、鉄道線の体質は電化当時と本質的には変っていない。

なお、到達時分が50分前後を要したものから30分代に短縮されたのも、電化のもたらした功績のひとつであった。

(注15)昭24/4/5設立、半郷-真姿間13.2km、山形-上ノ山間12.6km、昭23/5/7免許、動力・電気、軌間1,067mm

C 秋田中央交通 top

電化に際してこの会社が実施した方法は、蓄電池動力を使用した宮崎交通と並ぶ面白いものである。

ところで秋田中央交通の前身である五城目軌道は、奥羽本線一日市(現・八郎潟)と八郎潟東岸地域の農産物集散地である五城目町を連絡する3.8kmの蒸気軌道(軌間1,067mm)であった。

この鉄道が電化を実施した最大の原因は石炭価格の高騰であり、昭和24年には鉄道収入の2/3あまりが石炭費に喰われていた。

しかし、電化に踏み切ったのは、会社自身の発想ではなく監督官庁が電化実施を勧告したことによっている(注16)。

電化認可は24年5月16日、工事は明電舎の請負で実施され、翌25年1月20日から電気運転が始められたが、乗客は国鉄からキハ41000形の払下を受けて改装したナハフ10・20(キハ41039・41085)で輸送し、動力車としては南海電気鉄道から接受けたED401 (国鉄ED404→南海5162)が用意された。

しかし、100kW回転変流機2台の変電所に出力230kWのED401は過大であり、重量も大きすぎたため、26年12月に東京急行電鉄からデワ3002を譲受け、客車牽引用に使用することになった。

電動貨車は後に2両増備し、今でも盛んに使用されている。

(注16)金沢二郎「秋田中央交通軌道線」鉄道ピクトリアルNo186(1966年):私鉄車両めぐり第7分冊

D 栗原鉄道 top

762mm軌間の蒸気鉄道が電化を実施した事例は、昭和20~26年度で8社に達したが、うち1社は1,067mmに改軌し、2社(小坂鉄道・別子鉱業)が電気機関車使用、1社は非電化区間の抹消(三重交通)であるから、そのまま電車使用に踏み切ったのは、栗原鉄道・栃尾鉄道・遠州鉄道・下津井鉄道の4社に過ぎない。

またこの4社の中で新製車を用意したのは栗原鉄道と遠州鉄道である。

さて、栗原鉄道の電化は25年9月21日に実施されたが電気方式は直流750Vであり、地方鉄道としては最初の事例であった。

電化前の栗原鉄道は、蒸気機関車を使用して客貨混合列車を運転し、1日僅かに5往復、25.5kmを約2時間かかって走るという超カメノコ運転であったが、電車・電気機関車を新製して客貨分離を行なった結果、客扱列車の運転時分は60~90分に短縮され、本数も10往復に増加している。

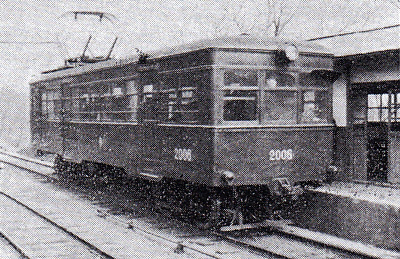

使用車両としては、新製の電気機関車ED181~3(昭25/8、三菱三原製)とモハ2400形2401・2(昭25/8、日本鉄道自動車製)のほか、蒸気時代の客車5両がサハ(1401~5)に改装されることになった。

電車はさらに1両(モハ2403、昭26/10 日本鉄道自動車製)が増備されたが、その台車と主電動機は東京都交通局からの譲受品を改装したものである。

栗原鉄道の電化は、増産体制に入った細倉鉱山を発着する貨物輸送の強化とスピードアップを策したものであり、自己資金で工事を施工した珍しい事例であった。

しかし762mm軌間のまま電化したため、石越駅で国鉄貨車との間に貨物の積替え作業を必要とし、輸送力強化のうえでネックとなっていたので、間もなく1,067mm軌間への電化を決意するに至った。

軌間変更認可は28年12月25日認可、今度は市中銀行からの融資を仰ぎ、30年9月27日から、1,067mm軌間による運転が実施されることになった(注17)。

(注17)762mm時代の車両は、ED181~3が改軌された以外は譲渡(モハ2401~3→下津井電鉄サハ1~3、サハ1403~5→日本硫黄ボサハ12~14)または廃車。

E 栃尾鉄道 top

この鉄道が採用した電気方式は直流600V(注18)という平凡なものであったが、使用した電車の中には自社保有のガソリン動車を電動車に改装したものが6両も含まれている。

しかも片ボギー式車両を電車化したり、ガソリン機関にかわって主電動機を客車の床下に釣下げ、プロペラシャフトで動力を車軸に伝達するという型破りの方式が採用されたのである。

栃尾鉄道の電化は昭和23年4月26日から実施された。

しかし電化実施当時の電気車は草軽電気鉄道から譲受けた電気機関車デキ50(草軽デキ50 大13/2ジェフェリー製B形)と電車モハ200(草軽モハ105 昭17日本鉄道自動車製)各1両にすぎなかった。

そのため、電化実施後もかなりの間、蒸気機関車を保有する必要があったし、輸送需要が大きいため、客車と併結する列車が運転されるのが普通であった。

ところで、主電動機を床下に設置した改装電車は、23年6月にモハ201・202 が竣功したのを筆頭にして、モハ203~205、モハ206の計6両が24年6月までに出揃ったが、これらの中でモハ201~3は片ボギー式である。

使用した主電動機の出力は55.95 kW、 減速歯車の比率は4:1となっている。

なおガソリンカーを床下電動機付電動車に改装する試みは、ほぼ同時期に淡路交通でも試みられているが、床面高さの低い762mm軌間車両で実施したのは特筆に値する。

さて、栃尾鉄道はモハ206以後も、譲渡(草軽モハ104・103→モハ207・208)、新製(モハ209~216)によって電動車数を増し、客車も増幅している。

垂直カルダン採用車については後に詳述するが、モハ209は床下に2個、台車に2個の主電動機(カルダン式駆動)を設置し、電気機関車付用としても代用される珍しい車両である。 |

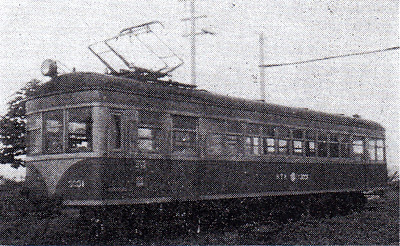

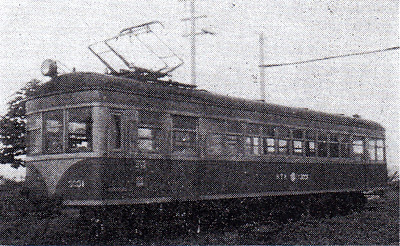

栃尾鉄道 ホハ20 長岡 1952/7

|

(注18)昭31/9/25に直流750Vに昇圧して今日に至る。

F 長岡鉄道 top

地図のうえでは、長岡鉄道の路線は信越本線と越後線とを短絡している。

またそのことのために過去においては鉄道省が買収候補線の中に加えたこともあったけれど(注19)、実際には、旅客の流れは信越本線長岡駅とは信濃川をはさんで相対する位置にある西長岡を境にして全く異っていた。

越後線方面から西長岡に到着した乗客は、ここで下車したうえで連絡バスを利用したり、ときには歩いて信濃川を渡り、長岡市へと向っていった。

それ故、西長岡-来迎寺間は貨物輸送を中心にした線区とならざるを得ない状態だったのである。

長岡鉄道の電化が西長岡-寺泊間、西長岡-来迎寺間にわけて実施され、また前者が第1期工事として完成したのは、前記の事情を考えれば当然の結果であった。

さて長岡鉄道の電化に際して用いられた電気方式は、直流750Vである。750V電化はすでに栗原鉄道によって採用されていたが、1,067mm線の場合には、これが最初であった。

だが、第1期線である西長岡-寺泊間(31.6km)の電化が完成したとき、電気車として就役したのは、京浜急行電鉄からデハ111・112を購入し、日本鉄道自動車で鋼体化改造を実施したモハ3001・3002だけであった(注20)。

そのため貨物列車はなお蒸気機関車によって牽引され、旅客の増加に備えて、客車も温存されている。

しかし昭和27年に入ると、まず日本鉄道自動車製のEB111が入線し、ついで自社保有のキハ203・202を電装したモハ2001・2002が竣功したため、車両のやり繰りはかなり楽になっていた。

ところで、長岡鉄道に集った電気車は、どれも癖のある車両である。

モハ3001・3002は、手続上では東洋電機の新製車となっているが、現車には日本鉄道自動車の銘板がつき、台車はテーラー(合衆国)製という珍品であった。 |

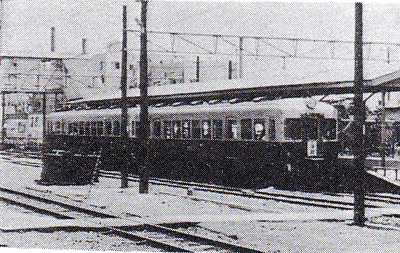

京急から購入し改造した長岡鉄道モハ3001 西長岡 1952/7

|

これに対してEB111は、外形はED形のようにみえるのだが、主電動機は1台車に1箇装備するだけであり、気動車改装のモハ2001・2002は、竣功図では東洋電機製になってはいても、実際にはわが国で最初にディ-ゼル機関を装備した車両の後身(注21)だったのである。

(注19)第56議会(昭3/12/26~4/3/26)に提出された14地方鉄道買収案の中には長岡鉄道が含まれており、その理由としては越後線の連絡があげられていた。この案件は、衆議院は通過したが、貴族院を通過できず、不成立に終っている。

(注20)台車は他に例の少ないテーレーラ製。

(注21)車体は雨宮製、機関はMAN製、しかも、1067mm軌間としては最初のポギー式気動車、竣功は昭3年と記録されている。

G 流山鉄道 top

流山鉄道が電化を志した理由の中には石炭費にからむ経済問題のほかに、馬橋で接続する国鉄常磐線の電化が決定し、列車の運転回数が飛躍的に増加する結果、これと連絡をとってフリークエントサービスを実施する必要があったことに加えて、沿線の住宅地化に備えて設備投資の必要を感じていたことがあげられる(注22)。

さらに多額の資本投下を必要とする変電所の設置が、国鉄からの給電によって不要になるという事情も含まれている。

またそれだけに工事の竣功も早く、24年9月30日認可、同年12月26日から電車運転が開始された。

電化に際して用意された電車は国鉄譲受のモハ100形101~3(旧南武モハ107・115・106)で、101・2は小糸製作所、103は東急横浜製作所でそれぞれ更新修繕を受けて入線した。

このほか、客車代用として使用してきたキハ31・32が付随車として牽引されている。

蒸気機関車はなおしばらくの間、貨物列車や馬橋駅での入換に使用されていた。

電化後の流山鉄道では、運転回数が13往復から27往復と倍増し、運転時分も17分から14分20秒に短縮されたが全区間シリーズ運転で楽に走行できたという(注23)。

保有電車数は昭和30年にモハ105(旧南武モハ113)を加え、沿線の住宅地化の進展に伴ってモハ1001、クハ51・52を加え、著しく強化されて今日に至っている。 |

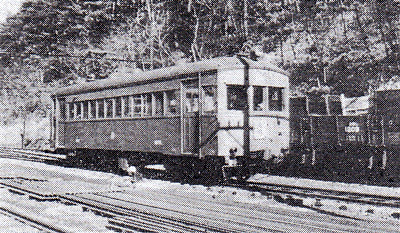

国鉄譲受の流山鉄道 モハ103 流山 1951/12

|

(注22)宮沢元和「流山電気鉄道」鉄道ピクトリアルNo186(1967年):私鉄車両めぐり第7分冊

(注23)狭露生「電化した流山鉄道」Romance Car No10(1950年)

H 東武鉄道 top

大正末以来、所有線区の電化を進めてきた東武鉄道では、太平洋戦争開始時までに一部の貨物支線以外では電化をほぼ完成させていた(注24)。

そのため、貨物列車用として大量の蒸気機関車を保有してはいたものの、客扱車両の殆どは電車によって占められていた。

しかし、戦時統制に伴って買収・合併した鉄道の中に、新高徳-矢板間(旧下野電気鉄道、23.5km)、坂戸町-越生間(旧越生鉄道、10.9km)、柏-船橋間(旧総武鉄道、19.9km)という非電化区間を含むことと、国策線として急速に建設した熊谷-妻沼間(10.1km)の開業によって、地方鉄道線の約1割が蒸気動力によって運転されることになった。

これらの非電化線のうち、新高徳-矢板間は蒸気動力のままで営業を廃止したが、坂戸町-越生間、柏-船橋間は、22年2月20日と25年7月24日にそれぞれ電化され、沿線での住宅地化の運行に伴って昔日の面影は全く失われている。

電化実施前における柏-船橋間の惨状についてはすでに記したが、工事施行期が資材入手の最も困難な時期に当っていたため、節約の観点から電車線の構造をき電吊架線式とすることになった。

越生線の場合にも同じ工法が採用されている(注25)。

柏-船橋間においては、電化実施後はそれまで大宮-柏間を運転していた電車が直通乗入れを実施したが、柏がスイッチバック式停車場となったほかには、特別な問題は起らなかった。

越生-坂戸町間は電化前には、ガソリン動車や小型客車をタンク機関車が牽引していたものが、電車の単行運転に変っている。

充当されたのは主に川越電車区所属のモハ2200形であった。

(注24)上州鉄道(昭12/1/9買収)引継の館林-小泉町間(10.7km)とその延長線がガソリン動車であったが、昭18/5/16、同10/19の2回にわけて電化された。

(注25)「東武鉄道65年史」(1964年)p272

I 西武鉄道 top

昭和20~26年の間に、同一の鉄道会社で所属線区の電化を数多く繰返したのは西武鉄道である。

しかし、その延長は、最も長いものでも僅か7.8kmに過ぎない。

ところで、西武鉄道がこの期間に電化を実施した線区の中で、最初に竣功したのは国分寺-東村山間であった。

しかもこの区間は西武鉄道の中で、開業年代が最も古く、実に明治27(1884)年12月21日までさかのぼれる。

会社としての経歴からいえば、西武鉄道の前身は、明治45(1912)年5月7日に設立した武蔵野鉄道であリ、国分寺-東村山間の開業を実施した川越鉄道は、武蔵水電・帝国電灯・(旧)西武鉄道を経て今日に至っている。

そのうえ、(旧)西武鉄道が東村山-高田馬場間に新線(電気動力)を建設し、東村山-川越間を電化してからは、国分寺-東村山間は盲腸線的存在となっていた。

そのため、一時はバス輸送を主体にし、マッチ箱数両を連結した蒸気列車を申し訳程度に運転していた時期もあったが、戦時中からはガソリン統制の影響もあって蒸気列車がかなり大規模に復活することになった(注26)。

電化実施度前には、川越機関庫所属の蒸機が武蔵野線所属のクハ1209・1210(国鉄客車改装木製車)を牽引し、ほぼ1時間間隔で往復していた。

電化後は上石神井電車区所属車両が充当されている。

一方、当時は多摩線(現在西武多摩川線)とよばれていた武蔵境-是政間でも状況は似かよっており、戦時中は蒸機がマッチ箱を牽引し、電化直前には数量割当の厳しい中をやりくりしてガソリン動車も運転されていた。

多摩線の電化は全線を2区にわけ、最初に武蔵境-北多摩間(5.5km)を実施し、約3ヵ月後に是政に達したが、理由は京王帝都電鉄との立体交差部分の路盤掘下げ工事に手間どったからである。

電化と同時に投入された電車は、(旧)西武鉄道はえぬきのモハ151・152と、これまで多摩線で客車代用として使用されてきたクハ1160・1161(国鉄客車改装木製車)の4両であり、ラッシュ時はMcTc編成で15分ヘッド、閑散時はMc単行で30分ヘッドで運転することになった。

それ以前は45分ヘッドであったから、多摩線の輸送力も電化を機会にして飛躍的に増強されたわけである。

これに対して、西所沢-狭山湖間の場合には、戦時中に不要施設として撤去した区間を、とりあえず非電化線として復活し、多摩線電化に伴って職場を失ったガソリン動車を転用し、旅客がしだいに増加したのを見計らって電化したという特異な経歴が記録されている(注27)。

使用車両は西所沢で接続する武蔵野線(現在西武池袋線)を受持つ保谷区の所属車が適宜入線することになった。

(注26)昭23/2/11改訂の時刻表では、国分寺7:00発から21:40発まで60~80分ごとに運転されている。

(注27)非電化線としての復活が昭26/10/7であるからガソリン動車が運転されたのは半年たらずの間であった。

J 大井川鉄道 top

この鉄道の電化は、すでに述べたように中部電力の強力なバックアップによって推進されている。理由は大井川流域における電源開発の促進に伴う輸送力増強が要望されていたことにあり、そのため大井川鉄道の電化に当っては、大型強力な新製電気機関車が3両(E101~103)も登場したにもかかわらず、客扱は従来通り、混合列車の運転でまかなわれてきた。しかもこの方式が電車を使用する客貨分離方式に切換えられるのは、昭和26年度以降のことなのである。

さて電化後、1年あまりを経過して登場したのは、国鉄飯田線を老朽車両として追われた豊川鉄道引継のモハ12・13であった。この現象は、新製の電機とは正反対の取り合せであったが、塗装だけはスカイブルーとイエローの塗分けという派手なものになっていた。車号は間もなくモハ201・202と改められているが、大井川鉄道における役割は、その後あいついで入線したモハ300形に押されバッとしなかった。

モハ200形を2線級的な地位に追いやったモハ300形は、その制御軍であるクハ500形とともに、大井川鉄道の中堅車両であるが、全てが譲受車てあり、経歴も複雑である(注29)。

現在の大井川鉄道は、終点の千頭で接続していた中部電力専用鉄道を借受け、ディーゼル機関車によって客貨車を牽引する列車を、この区間に運転している。 |

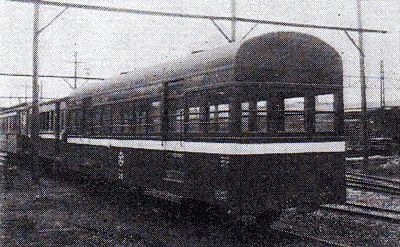

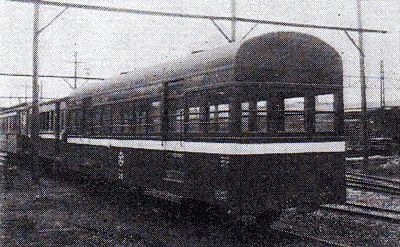

国鉄飯田線からの払下の大井川鉄道モハ201・202 新金谷 1965/8

|

この鉄道の建設目的は、電源開発の資材輸送であったが、ダム完成後には流送不能となった木材の輸送を実施することが義務づけられてきた。しかし大井川鉄道では、これとは別に南アルプス登山者や渓谷探勝者を、井川線とよばれるこの未電化線に受け入れる体制をとってきたため電化後も新しい役割を果すことが期待されており、快速電車が運転されるなどの動きも生じている。

(注29)西武鉄道クハ1209を譲受けたクハ501は入線時にはクハ31とよばれていた。

K 遠州鉄道 top

この鉄道が経営する鉄道線は、現在では新浜松-西鹿島間の18.6km(1,067mm軌間)にすぎない。

しかし、38年4月30目に奥山-気賀口間7.7kmを廃止するまでは、前記の1,067mm線のほかに、25.8kmの762mm軌間線(遠鉄浜松-奥山間)を保有していた。

ところで、遠州鉄道所属の762mm線は、蒸気動力によって金指-元城間15.1kmを開業(大3/11/30)した浜松軽便鉄道を母体にして成立している。

社名は間もなく浜松鉄道と改称し、路線も元城寄では東田町(後に遠鉄浜松)他方では奥山へと延長され、動力面ではガソリン動力を加えて、太平洋戦争期に至った。

しかし、戦時体制下における浜松鉄道線は全く不運であり、戦災によって施設・車両の多くを破壊されている。

さらに加えて燃料事情の悪化によってガソリン動車の運転はままならなかった(注30)。

しかもかかる半身不随の状況下で、浜松鉄道は22年5月1日付で遠州鉄道に合併されたのである。

合併によって奥山線と名付けられた762mm線に対して最初に行なわれた再建策は、762mm軌間のままで実施する電化であった。

しかし、計画区間は輸送需要が大きい東田町-曳馬野間8.3kmであり、残りの区間はディーゼル動車を使用して、合理化を実現しようとした。

東田町-曳馬野間の電化は、25年4月26日に実施されたが、その際に起った変化は,動力車を蒸気機関車から電車に変えるだけではなく、レールは12.5kgまたは15kgから、1,067mm線の30kg中古レールに変り、信号装置は2位腕木式から2位色灯式となっている。

そのほか、将来1,067mmに改軌することを考慮して、小豆餅-曳馬野間2.0kmでは電柱建植位置が選定されていた。

電化実施に伴って新規に手当てされた車両は、新製の電車4両(モハ1形1・2、モハ3形3・4)であった。

もっとも手続上ではモハ3形は、ガソリン動車を改造したことになっている。

このほかは蒸気列車用の客車のうちから2両が選ばれ、サハ1・2(→3・4)となり、さらに国鉄譲受客車ケコハ480・488もハ21・22を径てサハ3・4に改装されることになった(注31)。

客車改装サハはその後も増備され、最大番号は1112に達するほどであった。

が、これらのサハは電化区間だけで使用されたのではなく、ディーゼル動車運転区間にも直通したから、両数の多いのは当然であろう。

これに対して、電車はついに増備されなかった。

その後の762mm線は幸運にめぐまれなかった。

バス輸送の発達に加えて曳馬野における電車・ディーゼル動車の乗換は不評をかう原因になっていた。

もっとも後者に対しては、ディーゼル動車の電化区間へ乗入れや、電車・ディーゼル動車の併結が試みられたが、経営は悪化の一途をたどり、39年10月31日付で全線営業廃止のやむなきに至った。

なおこの時期には、東田町は1,067mm線との共同使用駅の遠鉄浜松と改められていた。

(注30)戦時中には代燃装置を取付けてかろうじて使用したが、昭和21年には中止のやむなきに至った。なおこの鉄道の詳細については、武田彰「遠州鉄道奥山線」鉄道ピクトリアルNo170(1965年)を参照。

(注31)記号番号は昭26にモハ1001形1001・2、モハ1003、1003・4、サハ1100形1101~4に改善。

L 名古屋鉄道 top

名古屋鉄道の電化事情は、東武鉄道のそれと事情が似かよっている。

すでに述べたように、一端はほとんどの線区での旅客営業電車運転方式に改めたものの、戦時中に実施した合併・買収によって、東武鉄道がかなりの延長に達する非電化区間を保有することになったのと、名古屋鉄道における事態とは同様であった。

名古屋鉄道がこの時期に実施した電化は、3回にわたっているが、そのうちの2回は同一線区における継続事業である。

第17表でも判るように、最初の電化区間である三河鳥羽-東幡豆間3.8kmにおける電車運転は21年11月1日から実施され、電圧は600Vとして碧西線(現西尾線)の電車が乗入れることになった。

また翌22年4月23目には蒸気列車や代燃車によって不安定な運転を続けてきた東幡豆-蒲郡間10.6kmも電車運転区間に編入されている。

かくして電車運転区間となった三河鳥羽-蒲郡間は、もともとは三河鉄道線として開業したものであるから、その電気方式に合せて1500V区間として完成するのが自然であったとも思われる。

にもかかわらずあえて600 V電化に踏み切ったのは、他方では名古屋鉄道の大動脈を構成する西部線を1500Vに昇圧して新岐阜‐豊橋間の直通運転を実施する工事が着工されており、1500V電化用の資材はこれに専用したかったこと、一方、600V用資材ならば手持品の流用が可能であったことによると思われる(注32)。

しかし三河湾沿岸の観光開発が進むにつれて、名古屋から蒲郡まで直通電車を運転できない不便さがクローズアップし、34年7月12日から、降圧した三河吉田-三河鳥羽間を含めて17.6kmが1500Vに昇圧されることになった(注33)。 |

600V

から1500Vに昇圧された名鉄蒲郡駅 ク2700-モ3710 1963/8

|

いまひとつの電化区間である新小牧-犬山間10.9 kmは、名岐鉄道が昭和4年に城北電気鉄道・尾北鉄道の建設権を買収し、バス対策も考えてガソリン動車を使用して開業した線区の一部である。

大曾根線とよばれた以上の線区のうち、上飯田-新小牧間9.7kmは、戦時中の輸送需要の増加にあわせて、17年7月1日から電化(600V)され、揖斐線用の車両を転用することになった。

しかし残存区間は、故障頻発の代燃車運転であったため、地元民の中から電化を要望する声がしだいに高まり、ついには電化期成同盟会が組織されて活発に運動した結果、22年11月20日から電車が運転されることになった(注34)。

また新電化区間の一端が600V区間の幹線のひとつである犬山線に接続した結果、本線用車両が乗入れが可能になっている。

(注32)このほか昭和18年2月1日に三河吉田において旧三河鉄道線と旧西尾鉄道線が接続した場合に、旧三河鉄道線の三河吉田-三河鳥羽間3.2kmを600Vに降圧して西尾線車両を直通させた事情もある。

(注33)「名古屋鉄道社史」(1961年)p400・401

(注34)同上p232・331

M 東濃鉄道 top

この鉄道は、陶磁器生産地域における局地的輸送に当ってきた笠原・駄知の両鉄道が、戦時中に実施されたブロック別の交通統制の一環として合併して成立したものである。

開業当切はいずれも蒸気動力であり、後にガソリン動力を併用したものの、合併時には再び蒸気動力一本になっていたように思われる(注35)。

戦後は他の中小私鉄と同じく石炭の入手に悩み、24年9月からは、これまた入手がむずかしかったガソリンを都合してガソリン動車の再使用を実施したものの、赤字解消にはほど遠い状態であった。

かくして東濃鉄道は電化実施に踏み切り、貨物輸送量の多い駄知線の電化をまず実施したのである。

しかし笠原線の電化が計画されるころには、ディーゼル機関が普及し、軽油の入手も容易になったのに対して、電化資金の調達は困難となったため、実現は見送られることになった。

駄知線電化に際して配置された電気機関車(ED1001)・電車(モハ101・102)は全て新製車である。

しかも製造所は東芝車両であった。東芝車両は、電気機関車製造においては、すぐれた実績をもっているものの、電車を手がけた例は割合に少なく、東濃鉄道以前には、箱根登山鉄道チキ1形の鋼体化改造を手がけただけである。

それに加えて、東濃モハ101・102は全長14,300mm、電動機出力56kW×4の小型車であった。

ところで駄知線では、電化(昭25/7/1)の翌年に、26年12月25日付の譲渡設計変更認可をうけてクハ201~3を増備することになった。

この3両は、いわゆる買収国電であり、流山鉄道が譲受けた車両と同形である。

しかし南武線で早くからクハに改造されており、東濃鉄道でも当初はモハ101・102と編成するのが目的であった。

しかし、モハ2両にクハ3両は過剰であるため、クハ202は笠原線に転じて客車となったが、28年6月24日認可で203が電動車化改造(モハ103)を受けた後に、再び駄知線に帰ってきた。

モハ103もモハ101・102と同様、56kW×4という小出力である。

ただ。全長はともに15m以下であり、性能的な不備は認められない。

外形ではモハ103が鉄窓使用のC3・ED12D1に対して、モハ101・102はC3・E2D4D2Eであるため、モハ103のほうが大きくみえるのは面白い現象といえる。

(注35)青木栄一「東濃鉄道」鉄道ピクトリアル(私鉄車両めぐり第2分冊)No128(1962年)

N 富山地方鉄道 top

昭和21年6月1日付で電化完成と記録されている富山地方鉄道富山-稲荷町間には、昭和6年以降、富山電気鉄道の路線が存在していた。

それゆえ読者の中には、この記述は誤りであると考えられている人もあるだろう。

しかし、一見すると複線のようにみえるこの区間も、単線2本の平行にすぎなかったのである。富山-稲荷町間を最初に開業したのは富山(軽便)鉄道であり、前記の区間は、営業線の最初の部分を形作っていた。

だがこの鉄道は、国鉄高山本線開業の影響を受け、補償をうけて堀川新-笹津間12.6kmの営業を廃止し、富南鉄道に改組され、さらに富山電気鉄道に買収されたのである。 |

踏切事故で閉鎖された富山地鉄本線 稲荷町駅西 1966/8

|

富山電気鉄道は、富南鉄道引継線のうち、堀川新-稲荷町間の電化を計画し、富山地方鉄道の発足(昭18/1/1)後にこれを実現して、旧富山県営鉄道線の電鉄富山直通を実現したものの、稲新町-電鉄富山間は旧富山電気鉄遠線と共用するため、線路容量が不足したので、蒸気動力使用の線区として残されていた旧富南鉄道線の稲荷町-富山間を電化したのである。

面白いことに旧富南鉄道線は、稲荷町で平面交差していた。

これは国鉄線と富南鉄道線との間に用地の余裕がないにもかかわらず、富山電気鉄道が国鉄富山駅への乗入れをはかったことによっている。

旧富南鉄道線の電化後も、両線の使用線路はそのままであったから、地鉄本線下り電車と立山線上り電車は、一見複線にみえる区間を右側通行の形で走っていた。

なお今回の電化に当って新規に配当された車両はなかった。

O 北陸鉄道 top

石川県下における私鉄の統合体として成立した北陸鉄道は、種々雑多な線区から成り立っていた。

その中で、地方鉄道線の延長は10Okmをこえており、2/3ほどが電化線であった。

非電化区間は旧能登鉄道線と、旧金名鉄道線であったが、前者が独立した線区であったのに対して、後者は加賀一ノ宮で金沢電気軌道の地方鉄道線に接続していた。

当初は蒸気動力で出発した金名鉄道は、後にガソリン動車を併用したが、戦時中から戦争直後にかけては、他の蒸気鉄道と似かよった状況におかれていた。

しかし能登線をさしおいて電化が実施されたのは、電化線に接続し、直通運転が可能であったからであろう。

加賀一ノ宮-鶴来間16.8kmの電化は、24年12月8日に実施されたが、そのために新製あるいは譲受けた車両はなかったが、同じ年に非規格形車両と新製されたデハ1100形1101~3(日本鉄道自動車製、本誌No179参照)は、加賀一ノ宮で接続する石川線用車両であったのが印象的である。

P 福井鉄道 top

福井県下における交通統制は、京福電気鉄道と福井鉄道が地域的にも接近して両立するという変則的な形で実施されているが、京福電気鉄道が全線電化であったのに対して、福武・鯖浦の両電気鉄道と南越鉄道の統合体である福井鉄道は、2つの電車線とひとつの蒸気・ガソリン動力併用線から成立する複雑な組織を有していた。

福井鉄道所属線の中で、最も早く開業したのは南越鉄道であった。

だが戦時体制はなんとか乗り切ったものの、戦後における石炭価格の増大と入手難によって、会社はいち早くこの線区の電化に踏み切ったのである。

福井鉄道は戦争直後の車両不足対策として、大手私鉄が国鉄モハ63形の割当を受けた代償として供出した中古車両を受入れているが、その中で南海電気鉄道供出のモユニ521・522は、車号をモハ80形81・82と改め、客扱車両として、電化線となった南越線に配属されることになった。

南海からはこのほかモユニ523・524が福井鉄道に入線しているが、モハ90形91・92(注36)となったこれらの車両は、福武線に配属されている。

南越線用となったモハ80形は、主電動機出力が僅かに37.3kW×2という路面電車なみの弱体であったが、線内にはこれといった勾配がなかったから、充分使用することができた。

しかし車両数はこの2両だけでは不足であったから、京浜急行電鉄からクハ5201~3を譲受け、これを電動車に改造して使用することになった(注37)。

福井モハ100形101~3となった京浜急行クハ5200形は明治38年に天野工場で製造した軌道線用大型ボギー車を、車体ゆるみの修理をかねて同社の川崎工場で大正14年に改造したもので、クハ11形11~13をへてクハ5200形になっているが、クハへの改造はかなり後のことであった。

ペックハム台車、中失ドアの位置が非対称で扉は外吊式というように外観上でも、非常に特色のある車両であり、更新修繕をうけたにしても、その寿命の長さには驚かざるをえない。

南越線には電化後も、なお蒸気・がソリン動車・4輪客車が残存したが、輸送の主力になったのは、すでに記した5両の電車であった。

(注36)南海モユニ524→福井モハ91、南海モユニ523→福井モハ91と番号対称が逆転していた。

また座席は側面の4つの扉のうち、中央寄のドア間だけだったといわれる(奥野利夫「福井鉄道」急電No4 1949年)

(注37)京浜急行電鉄はこの時期に600V線用木製車両の中で老朽化が激しかった車両を大量に処分。

しかし解体されたものはなく、車両不足に悩んでいた中小私鉄に譲渡している。

それらは老朽車であるにもかかわらずその後もかなり長期にわたって使用され、輸送力向上に役立っていた。

譲渡先の内訳は

サハ5101→高松琴平クハ71(23/12発送)

〃 5102→ 〃 〃 72( 〃 )

デハ5104→高松琴平モハ61(23/10発送)

サハ5105→ 〃 〃 62( 〃 )

デハ5106→ 〃 〃 63(24 発送)

〃5107→ 〃 〃 64( 〃 )

クハ5201→福井 モハ101(23/5発送)

〃 5202→ 〃 〃 102( 〃 )

〃 5203→ 〃 〃 103( 〃 )

このほか、東京急行電鉄時代に委託経営した厚木線用に改造したクハ3140形3141・3・4も、

和歌山鉄道モハ501、高松琴平電鉄クハ1510、和歌山鉄道モハ502となった。

Q 三重交通 top

三重県内に本社をおいた地方鉄道・軌道は、三岐鉄道以外は三重交通に統合されていた。

ところで、三重交通に参加した北勢電気鉄道・三重鉄道・松阪電気鉄道の762mm線は、いずれも最初は蒸気動力を利用していたが、大正末からしだいに電化し、ついには旧三重鉄道線の伊勢八王子-日永3.0km間を残すだけとなった。

昭和23年9月1日に電化したこの区間は、三重鉄道の前身である三重軌道が、開業初期に建設した路線であったが、三重県内での電化のすう勢から敗残され、戦時体制に入ってからは、ガソリン動車の使用が困難になり、淘汰したはずの蒸気機関車を酷使してかろうじて運転を続けていた。

しかし戦後の石炭価格の上昇に加えて炭質の低下は、もともと小型で牽引力に余裕が少なかった蒸気列車の運転を著しく圧迫したのである。

そうして極限状態から脱出するために試みられたのが電化であり、その直前には1日の赤字が1万円にもなり、蒸気は「ケッソン、ケッソン」と音をたてて走るとひやかされるほどの惨状であった(注38)。

新電化線である伊勢八王子-日永間は、国鉄四日市駅を起点にして形成されていた三重交通762mm電気鉄道線の一環として登場したため(注39)、使用車両は既電化線と共通運用の形で処理されることになった。

しかし、電気運転区間が延長されたのであるから、車両の絶対数が不足することは当然である。

これに対する手当となったのは、23年度新製割当車両として日本車両で製造されるモニ221形3両のうち、228・229を配属(昭24/3竣功)することと、老朽化して使用停止中であったサ360形362(初代・大6名古屋電車製作所)の台車・台枠を流用して木製車体を新製したサ380形381の使用であった。

このほか変電所容量不足に対しては、すでに電化を完成させていた(昭18/12)諏訪-内部間に対する処置として実施された浜田変電所(185kw、昭21/10/3完成)からの給電で対処することになった(注40)。

なお四日市を起点とする762mm線は、親会社である近畿日本鉄道が国鉄四日市への乗入れを廃止し、諏訪駅を近畿日本四日市に改めたのを機会に、起点を変更している。

またその後、近畿日本四日市-湯の山間15.4kmは1,435mmに改軌し昇圧(1500V)されたため、総延長を著しく減じることになったが、伊勢八王子-日永間は、所属会社が三重電気鉄道から近畿日本鉄道へと変った後も引続いて存在している(注41)。

(注38)矢納重夫「三重交通三重線」鉄道ピクトリアル(私鉄車両めぐり第4分冊)No145 11963年)

(注39)三重交通の762mm線では電車のほか、電気機関車が牽引して旅客営業を実施。

(注40)三重交通株式会社「20年のあゆみ」(1964年)p56

(注41)鉄道史資料としての価値はうすいが、伊勢八王子-日永間の電化前後の事情をムード的に記したものに桐山清「南かぜの日」ExpressNo21(1948年)がある。

同記事によれば電化初日には始発列車を蒸気列車で運行後モニ212による運転が開始されている。

そのほか53号電機がサ352を牽引していたという。

最後まで働いた蒸機は41(1925年Koppel製Bn2t・中勢鉄道5を譲受)であり、それまでは2(1911年Koppel製Bn2t)と交互に仕業してきたという。

R 近江鉄道 top

近江鉄道それ自身は、数ある地方鉄道の中でも非常に歴史の古い事業体であり、その最初の営業区間である彦根-愛知川間12.1kmは、明治31年6月11日に開業している。

近江鉄道としての路線開業は、米原-彦根間5.8kmの開業(昭6/3/15)で終了したが、営業線の延長は、昭和19年3月1日に八日市鉄道を合併することにより増加していた。

近江鉄道は、当初は蒸気機関車で列車を牽引し、明治末にはガンツ式蒸気動車によるフリークエントサービスも実施したが、第1次世界大戦後には第1回の私鉄電化ブームの一環として、全線の電化を完成(昭3/4/17)させていた。

しかし合併した八日市鉄道が、蒸気・ガソリン動力を併用していたため、運転方式は複雑な形になってしまったのである。

八日市鉄道は、国鉄東海道本線近江八幡駅を起点にして新八日市に至る8.7kmを大正2年12月29日に開業したローカル鉄道であったが、昭和初期に陸軍の飛行場が建設されたのに対応して、新八日市-飛行場間2.8kmを昭和5年10月1日に開業することになった。

第18表からも判るように、近江鉄道近江八幡-御園(旧称飛行場)の電化は、戦後における私鉄電化のトップを切って21年1月1日に完成した。

しかしこの電化の場合には、他の事例とはちがって軍事輸送強化のための施策として始められた工事が戦時中に完成せず、皮肉にも戦後の石炭事情悪化を回避ざせる役割を果していたのである。

だが近江鉄道に合併された新八日市-御園間が、軍事輸送の必要がなくなって、遊休化の方向をたどったのに対して、米原-貴生川間の在来線との間では短路線を欠き、車両の運用上でも不便が大きかったため、新八日市-八日市間0.6kmが電化と同時に建設されることになった。

こうして八日市線における運転系統は、近江八幡-八日市間を主とすることになり、後には米原-近江八幡間の直通列車も運転されている。

これに対して新八日市-御園間は、23年8月1日から営業を休止することになった(注42)。

近江鉄道では、八日市線の電化に際して車両の増備を実施しなかった。

とはいっても車両が余っていたのではなく、手当のしようがない状況下で電化が実施されたのである。

電化後の最初の施策は、彦根-多賀問12.4kmの電化(大14/3/12)に際して製造した1~5が、600Vから1500Vに篠田された機会に制御車化され、クハ21~25となっていたのを、日本鉄道自動車で鋼体化して再用することであった。

もっともこのことも、実際には電化に間に合うように計画されながら、遅延したものと考えられる(注43)。

そのほか八日市鉄道に所属していた工藤式蒸気動車キハニ1、キハ2が付随車に改造して使用されていた。

かくするうち、24年に入ると、資本系統を同じくする西武鉄道からの応援を得て、車両の増備は順調に進むことになった。

西武鉄道からの中古車両はその後も続々と転入し、近江鉄道所属車両の西武色は一層強まっている。

(注42)矢田忍「近江鉄道株式会社」鉄道ピクトリアルNo53(1955年)

(注43)鋼休化された車両(昭22.10竣功)は、なぜか全長11,800mmの小型車であった。

同型車としては北陸鉄道デハ1000形1001・1002がある。

その後2両(クハ23・25)は上田丸子電鉄に譲渡されて電動車(モハ2320形2321・2)となり、1両はハユ24に改造された。

一方鋼体化とはいうものの実際には新製であったため、旧車体・台車の一部は尾道鉄道へ転じ、手持ちの電気部品を流用して鋼体化されることになった。(尾道デキ15・16)

S 大和鉄道 top

大和鉄道の電化は、昭和20年代に全国的な高まりの中で実施された私鉄電化に当っての、最も特異な事例のひとつであった。

理由は、荒廃し追いつめられた形態を呈していた蒸気動力による運転方式が電気運転に改められただけでなく、1,067mm軌間を1,435mm軌間に変更する工事を同時に実施していたからである。

また等しく改軌と称しても、そのもつ意味は762mm軌間を1,067mm軌間に変更した栗原鉄道の場合とは、全く異なっている。

ところで762mm軌間を1,067mm軌間に変更する場合には、施設は格段に強化する必要があり、車両は大型化し輸送力は著しく増強される。

しかし、地方鉄道法が存在する限り、1,435mm軌間と1,067mm軌間の間では、施設・車両の双方とも、これといった格差は認められない。

むしろ1,435mm軌間の鉄道の施設・車両が、1,067mm軌間の場合に比べて著しく見劣りする例も珍しくない。

このような事情におかれているにもかかわらず、大和鉄道がその電化に際して、軌間の変更を実施しているのは、親会社である近畿日本鉄道との関係においてであったと考えられる。

さて、電化実施当時の大和鉄道は、新王寺-田原本間10.1kmを営業していた。

しかし、昭和19年1月11日までは新王寺-桜井間17.6kmの路線を有していたのである。

また会社設立は、遠く明治45(1912)年7月15日までさかのぼることができる。

大和鉄道は、大正7年4月26日に、新王寺-田原本間を開業して以来、部分開業を繰返していたが、昭和3年5月1日に桜井に達することになった。

そのうえ、大正11年6月7日には、桜井-伊賀神戸間の免許を取得していた。

大和鉄道の名張方面への延長計画は、同様の計画をもっていた大阪電気軌道の出鼻をくじく措置であった。

しかも宇治山田への延長に伴なう免許申請を大和鉄道が申請し、これに加えて大阪鉄道も競争に加わったため、大阪電気軌道は情勢を自らに有利な方向に導く目的で、大和鉄道の株式の大部分を取得して、大正14年以来これを自らの傘下におき、ついに大和鉄道の手によって、宇治山田への延長線の免許を獲得させたのである(注44)。

大阪電気軌道の傍系会社となってからの大和鉄道は、昭和3年7月15日から蒸気動力にガソリン動力を加えて営業を実施してきたが、燃料事情の逼迫と車両の荒廃(注45)によって電化を計画し、田原本で平行する親会社線から車両を借用し、電力の供給をうける必要から、1,435mm軌間への改軌に踏み切ることになった。

昭和23年6月15日から電気運転を実施した大和鉄道は、近畿日本鉄道の600V線用車両によって営業を実施することになった。

入線車両は、西大寺検車区所属のモ51形であり、近畿日本田原本の北寄に設けられた連絡線を使用して入線していた(注46)。

(注44)「50年のあゆみ」近畿日本鉄道株式会社(1960年)p17・18、269

(注45)藤井秀一・渡辺俊夫「大和鉄道を探る」CLUB

CAR No23(1948年)によれば、電化直前の同鉄道では、可動車両は蒸機2両(No3、B201)客車2両(ハ5、ハフニボ201)と貨車若干という惨状であり、1日僅か6往復、10.1kmを44分で走るという驚くべき状態であった。ハフニボ201の室内灯皆無というのも今となっては信じられない事実である。

(注46)筆者が昭24/3に見たときにはモ152・153が使用されていた。

T 淡路交通 top

昭和42年10月1日に洲本-福良間23.4kmの地方鉄道線が営業を廃止した結果、「シマの電車」と俗称されたユニークな電気鉄道は姿を消してしまった。

しかし23年2月11日の電化実施以来、閉業に至る20年あまりの間に、淡路交通の電車線は、多くの話題を提供し続けてきた。

淡路交通が電化に踏み切った事情は、他の蒸気・ガソリン併用鉄道のそれと似かよっていた。

しかし位置の関係も手伝って、南海・山陽の両電気鉄道から技術的な援助を受けることができたのは、幸運というべきだろう(注47)。

電化完成と同時に使用されたモハ1000形1001~1005はいずれも南海電気鉄道からの譲受車である。

うち3両は老朽木製車を加太電気鉄道に譲渡したものの出戻り車、2両も出力過小の遊休車であったから、好意ある措置とはいえないだろう。

また加太デボ30~32引継という前歴をもつモハ1001~1003は直接制御車であった。

設置された変電所は、延長23.5kmに対して1ヵ所だけ、300kW・200kW の電動発電機各1基を備え、ともに函館市交通局からの譲受品である。

変電所の位置は全線のほぼ中間に選ばれたものの、末端部分で25‰が連続するため、電圧降下に悩まねばならなかった。このようにみてくると、淡路交通の電化は他力本願のようにみえる。

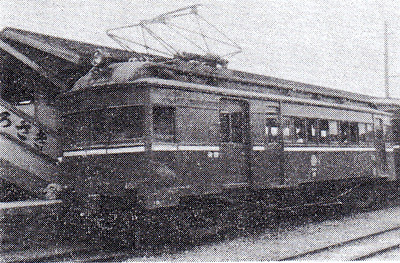

しかし実際には、電化営業開始には間に合わなかったものの、自社のガソリン動車を電車に改装して使用しようという積極的意図を持っていた。

しかも栃尾鉄道の場合と同じく、ガソリン動車の例にならって動力装置を床室に吊下げ、プロペラシャフトを利用して車軸を駆動するものであった。

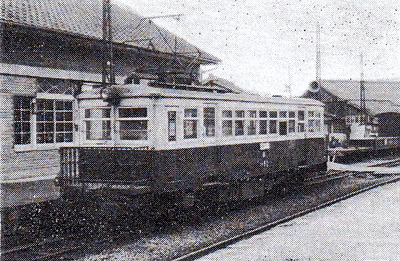

しかも栃尾が床下に電動機を1個だけ備えたのに対して、淡路交通の場合には、モハニ2006(キハニ1改造)とモハニ2007(キハニ6)は、60kW電動機を2個吊下げていた。

動車改造の第3陣は25年3月に改装なったモハニ2008(キハニ5改造)である。

この車両の場合には、後に自社の技術陣の総力をあげて開発した垂直カルダン駆動装置を装備し、動力伝達方式の開発に新生面を開くことになるのであるが、これについては後に詳述しよう。 |

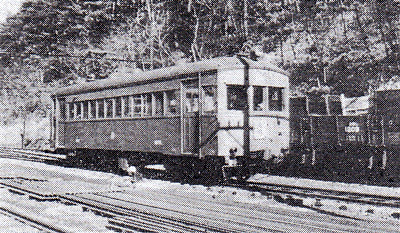

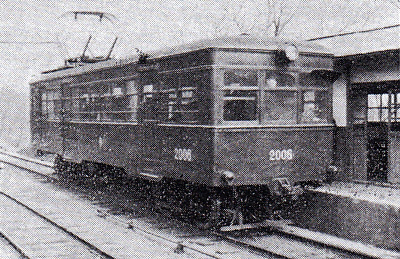

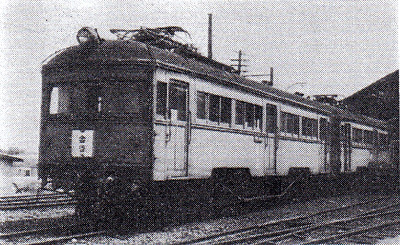

ガソリン動車を電車に改装した淡路交通モハニ2006 淡路広田 S25/2

|

貨物列車は当初は、なお蒸機によって牽引していたが、24年11月に国鉄からモヤ4003を譲受けて代替することになった。なお、淡路交通の客貨車は、蒸気牽引時代には螺旋連結器を使用していたため、モヤ4003の後身であるモニ500も、自動連結器を旧時代の代物に換装しなければならなかった。

螺旋連結器が生きのびていたのも、淡路交通の路線が離島に独立していたためにほかならない。

それ故モニ500が故障すると、電動貨車がワイヤーで牽引する破目になり、苦心はひと通りではなかったといわれている(注48)。

(注47)亀井一男「淡路鉄道を訪ねて」CLUB CAR No17(1948年)

(注48)江本広一「高松と淡路紀行」ROMANCE CAR No11(1950年)

U 下津井鉄道 top

762mm軌間の蒸気鉄道として出発し、戦前にいち早くガソリン動車を導入したものの、戦後における石炭価格の高騰に悩まされ、ついに電化を決意するに至ったという事情からみると、栃尾鉄道と下津井鉄道には、多くの共通点があるように思われる。

電化後もしばらく蒸機を保有したこと、自社のガソリン動車を電車に改装して使用するほか、客車を電車が付随車として牽引するなど、二つの鉄道は車両運用上でも似かよった点を多く持っていた。

だが全ての点が共通するのではない。

下津井鉄道が電車化したガソリン動車は、14両のうちの6両であり、製造年次が新しく、車体も大型であった。

小型車の中には、廃車解体されたものもあるが、ボギー車は制御車に改造(カハ5~8→クハ5~8)され驚くことに単端式の小型単車の2両が背中合せに接合され、ボギー式の制御車クハ9として再生するに至っている(注49)。

電動車の場合には、栃尾が床下に電動機を吊下げ、プロペラシャフトによって車軸を駆動するという新方式を採用したのに対して、下津井ではガソリン動車時代からの鋳鋼台車に釣掛式に装備するというオーソドックスな方法がとられていた。

また栃尾が中古品を使用したのに対して、下津井では東洋電機の新製品が使われている。

しかも各台車に2個ずつ取りつけられたのである。

このことは電動機1個の出力が22kWという小出力のためともいえるけれど、栃尾の車両の中には37kW×1個という弱体車もあり、1,067mm軌間の淡路モハ1001が37kW×2なのであるから、特記すべきであろう。

さて電化当初は、改装車ばかりであった電車も、26年には新製McTc各1両(モハ101・クハ21日立製)が加わっている。

新製はその後も実施され、また更新改造も施行されるなど、非採算の悩みをかかえながらも、ユニークな762mm軌間電気鉄道として今日に至っている。 |

下津井電鉄モハ52 下津井 1965/10

|

(注49)青木栄一「下津井電鉄」鉄道ピクトリアル・私鉄車両めぐり第6分冊(1965年)

V 伊予鉄道 top

昭和20年代に電化を実施した鉄道の中で最古の歴史を誇るのは、四国の片隅にあって、ともすると見捨てられがちな伊予鉄道である。

この鉄道は私鉄の歴史を語るうえでは、見過すことのできぬ業績をこれまでに残してきた。

その第1は営業用鉄道として最初に762mm軌間を採用したことであり、第2には政府の援助を受けずに開業した最初の私設鉄道の誇りを有し、第3に使用車両は軌道用の単車であったが、明治年間に路線の一部を改軌電化した事実である。

だが、昭和20年代にこの鉄道が実施した電化は、上にあげた2つの事実とは、何のつながりも持ち合せていない。

直接的な動機は、蒸気運転を実施してきた鉄道が石炭価格の上昇に悩み、経営合理化の手段として、電化を志向しただけである。

また経歴上では、762mm軌間の蒸気鉄道を1,067mm軌間に改軌のうえ電化を実施した(昭6/5/1)松山市-高浜間9.4kmに続いて、高速電車を使用する電化が実施された形となっている。

ただ軌間のほうは、蒸気運転時代に改軌(昭12/7/22)されていた点が、高浜線の場合とは異なっていた。

松山市-郡中港間11.3kmは、25年10月1日に電化したが、新電化区間は在来線より延長が大きいため、当然の結果として、施設・車両の手配が必要となったのである。

またこの措置としては、新電化区間に500kWの水銀整流器2基をもつ余戸変電所を新設し、モハ300形301~4とクハ400形401~6を新製するほか、戦災をうけて焼失したモハニ203を復旧することによってまかなっている。

モハ300形は日立製の14m車で、出力は在来車と同じく65PS線で小さい。

これに対してクハは帝国車両製、車長は在来車と同じ16mであった。しかも最初の制御車である。

制御車の登場は、在来線の梅津寺変電所を廃止して新電化線の予備電源に転用したことによる電力消費のバランスをとる必要から生まれたといわれている(注50)。

また同時に電動機の歯車比を変更して、制御車牽引に備えることになった。

復旧車のモハニ203は日立で車体を新製したが、形態はモハ301~4とは異なり、クハ401~6と同じ16mの3扉車である。

伊予鉄道では、翌26年にクク2両(406・7)を増備した。そのうちの1両が前年に作られたクハの番号を踏襲したのは、クハ406が電装してモハ105となった跡をついだからである。

こうして、伊予鉄道が松山平野に張りめぐらした1,067mm軌間の軽便蒸気鉄道は、松山市-横河原間13.2kmと立松-森松間4.4kmを残すだけとなったが、松山市-横河原間は後に電化され、立松-森松間は廃止(昭40/11/30)へと追いこまれている。

(注50)和久田・石本「伊予鉄道」鉄道ピクトリアルNo188(1966)

W 土佐電気鉄道 top

土佐電気鉄道は地方鉄道線と軌道線をあわせ所有し、経歴上でも非常に複雑な道筋をたどっている。しかしその詳細を述べるのが本項の目的ではない。

昭和24年中に、2回にわけて電化を実施した鉄道線は、高知鉄道が開業した区間である。

しかも戦前には土讃線の後免‐高知間にガソリン動車を乗入れるという特色のある経営が行なわれていた。

後免町から高知市内に直通する土佐電気の電車に対抗するためでもあったであろう。

だがこの問題は両線が同一会社によって経営されることによって、表面上では解決した。

そうして今度は、蒸気動力に依存するために生じる地方鉄道線の非採算がクローズアップしてきたのである。

土佐電気鉄道の電化に当っては、自社保有の大型ガソリン動車キハニ2000形2001~3を富士車両でナハに改造し、同じくキハニ2100形2101(国鉄キハニ40701譲受)もサハとして使用したほか、京阪電気鉄道から車体、南海電気鉄道から台車を譲受け、電気部品は三菱電機の新製品の製造割当をうけて、ナニワ工機で組立てた木製ボギー車モハ1000形1001~1008が使用されている。

京阪電気鉄道から造られてきた車体は、いずれも100形で、122~124・130・102 ・113・116・121がモハ1001~8となったが、入線後に車端にあった客扱扉を、窓2つ分だけ中央寄に移設する改造が実施された。

またサハも24年12月にサハ2101がクハニ2101に、26年12月にはサハ2001~3がクハニ2101~3に改造されている。

このほか国鉄から富山港線で使用されていたSL1(昭12木南製)を昭25に譲受けたため、蒸気が牽引していた貨物運転も電化されることになった(注51)。

以上のほかに特記すべき事項としては、29年7月5日から軌道線の電車が高知市内から手結まで乗入れ、ついで翌30年10月31日には安芸まで運転されるようになった結果、鉄道線車両の一人舞台は、後免-後免町間の0.9kmだけとなり、すっかり影のうすい存在になり下ってしまった。

(注51)山本淳一「土佐電気鉄道」鉄道ピクトリアル別冊・私鉄頃両めぐり(1960年)

【付記】 top

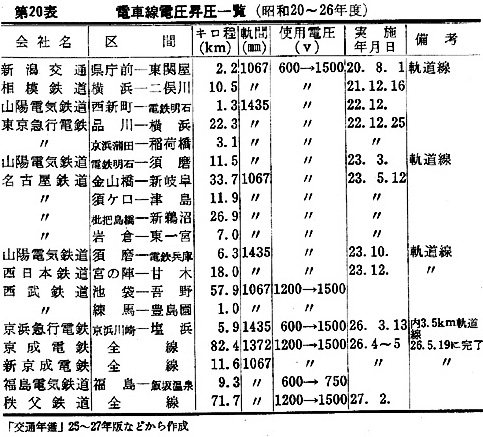

すでに述べたように、昭和20年代の私鉄電化旋風は、26年をもって終ったと判断される。

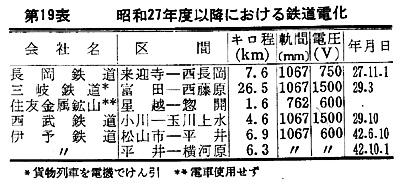

以来今日まで、電化を実施した例は値かに5件しか存在しない(第19表参照)。

これらの中で、長岡鉄道の場合には、沿線に新設される工場に発着する貨物の輸送に対処するため、開発銀行から2000万円の低利資金を融資されて実施したもので、その用途は、変電所に365万円、電車線工事に740万円、車両に850万円、その他に250万円の使用が予定されていた(注52)。 |

|

工事費を低廉にするための工夫が徹底して行なわれたこと、電化に対して開発銀行が初めて融資を実施したことが特筆される。

三岐鉄道の電化は、小野田セメント会社の工場専用鉄道的な色彩をもつ線区に対して、親会社が電化による輸送力の増加を策したものである。

当初は貨物列車だけを電気運転したが、後に国鉄から譲受けた社形電車を主体にして電車運転も実施されることになった。

西武鉄道の場合には、日立航空機が専用鉄道として建設した路線を譲受け、ガソリン動車を使用して営業していた区間の電化である。

そのうえ、電化は終点付近にある米軍施設への輸送を確保するため、総工費3,246万円のうち、9割を国庫負担で実施された。

内訳は停車場費1,380万円、通信線路費100万円、電車線費1,540万円その他である(注53)。

電化は以後10年以上も実施されず、かえって戦後の電化線の中から営業廃止線(淡路交通・遠州鉄道など)が生まれたり、改軌・内燃化(同和鉱業小坂鉄道)の例が現われたりしている。

42年10月1日に伊予鉄道によって実施された松山市-横河原間13.2kmは、経営合理化と人口の都市集中に対応したものである。

興味深い事例としては、電化後も電機を使用して混合列車を運転してきた松尾鉱業鉄道が、客貨分離をはかって、阪和電気鉄道引継の社形電車を譲受け、41年10月から電車運転を実施したことであろう。

(注52)「交通年鑑」29年版p403

(注53)「交通年鑑」31年版p433

5 電車線電圧昇圧への試み top

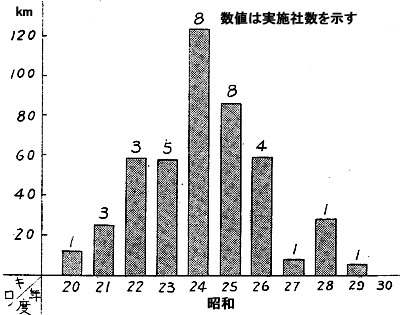

電化旋風が各地で吹き荒れていた昭和22~26年に、私鉄高速電車の運転線区でおこったいまひとつの顕著な現象は、電車線電圧を昇圧する工事が実施されたことである。

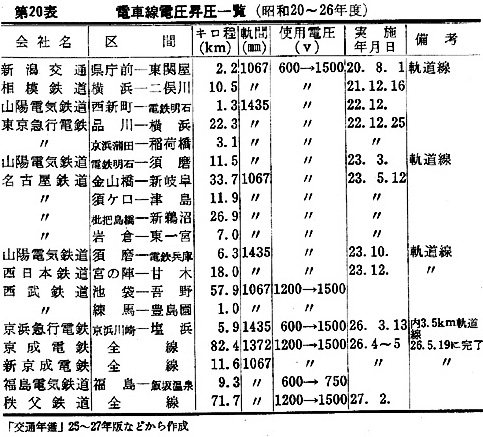

だが実施した線区の分布は、第20表からも判るように、関東・中京・関西に極限され、それ以外の事例は3件を数えるだけであった。

既設の施設・車両は荒廃し、資材の入手は困難を極めた中で、曲りなりにも電化を実施済みの線区が、なぜ昇圧工事を実施しなければならなかったのであろうか。

A 電力需要の確保と昇圧との関連 top

多くの私鉄が電化を志向したのは、石炭の入手難と価格の高騰が経営をはなはだしく圧迫し、合理化の必要にせられていたからである。

それに比べれば電力は確かに低廉であり、電化のための設備投資を実施しても、償却はさしてむずかしくなく、その後は多くの収益が期待できると判断されたからであろう。

これに加えて、電化は輸送力の増強に役立つとも説明されてきた。 |

|

とはいっても、電化に必要な資材・資金が容易に手当てできたわけではない。

このことは、この章の2・3で節で詳しく扱った。

さて、ここでいまひとつ考えておきたいのは、当時の電力事情である。

敗戦は電力供給事業にも極端な荒廃をもたらしていた。

それに加えて基底負荷を水力発電でまかない、尖頭負荷を火力発電で補う水主火従方式が、燃粉炭の炭質低下とボイラー・クービンの老朽化で破綻することによって、電力は極端な供給不足に追いこまれていた。

そのため、使用電力の厳重な割当制度が実施されると同時に、使用量の節減が強く求められたのである。

そのためのしわ寄せを最も強く蒙ったのは一般家庭であった。経済復興のかけ声のもとに、産業界での電力使用が優先された結果、夕刻から夜間にかけての尖頭負荷時には、電力の供給は容赦なく打切られ、ローソクや石油ランプの灯に頼る破目になったのである。

しかし、産業界にも充分な電力が供給されていたわけではない。

電力の割当制度は、昭和22年12月1日に電気需給調整規則の公布によって確立したが、私鉄業界に割当てられたのは、需要申請量の8割程度にすぎなかった。

例を23年度にとると、1億1399.2万kW時の所要に対して割当は9822.7万kW時だったのである(注55)。

このように窮迫した電力事情の下で、電車線電圧の昇圧を実施すれば、いかなる利点が生じるであろうか。

まず最初に考えられるのは、運転速度が向上し、したがって輸送力はふえ、電力の損失が減少することがあげられる。

またこのことは、車両の運用効率の向上にも役立つのである。

さらに加えて、電車線電圧が昇圧することは750Vと1500Vに統一されることによって、電気鉄道用部品の標準化が計られ、資材の整理・節約をおこなうこともできた(注56)。

ここでもう一度、第20表を調べてみよう。昇圧実施の中で、大半をしめるのは600Vを1500Vに改めたものであり、1200Vを1500Vにした事例がこれについでいる。

600Vを750Vとしたのは、福島電気鉄道ただ1社にすぎない。

750Vへの昇圧がそれほど利益をもたらさないことは、電車線電圧の昇圧を指導した運輸省民営鉄道部の担当官もこれを認めている(注57)。

その理由は750V化が私鉄経営者を益するよりは、むしろ鉄道車両工業のための施策と意識されていたからであろう。

(注55)「交通年鑑」25年版p306・307実際には338.83万kW時を追加したため、使用実績は9979.62万kW時である。

(注56)「交通年鑑」25年版p304・305同26年版p329

(注57)「交通年鑑」26年版p329

B 直通運転の実施と昇圧との関連 top

いくたの困難を克服して昇圧工事が実施された背景としては、直通運転の実施に伴う旅客サービスと車両運用効率の向上があげられる。

このことは、26年度まで昇圧を実施した11社の中で、7社が2種の電圧を使用し、そのために直通運転の実施が妨げられ、車両運用上でも障害がおこっていた事実に照しても明かであろう(注58)。

東京急行電鉄品川営業局に所属する線区(現京浜急行電鉄)は、横浜を境にして品川寄が600V、浦賀寄が1500V線区となっていたため、乗客は乗換を余儀なくされていた。

これに対して名古屋鉄道では、戦時中にいく多の困難を排して国鉄名古屋駅の地下へ乗入れを実施し、600Vの旧名岐鉄道縁と1500Vの旧愛知電気鉄道縁の接続に成功したものの、直通運輯は実施されず、金山橋での乗換えを必要としたのである。

だが2種の電圧を使用すれば直通運転が不可能になるということはない。

東京急行電鉄の場合でも600Vの京浜電気鉄道と1500Vの湘南電気鉄道が、昭和8年4月1日から直通運転を実施したときには、車両に使用電圧転換装置を取付け、車上切換を実施することによって、異なった電圧を有する線区を、支障なく運転していた。しかし全ての車両が使用電圧転換装置を備えていたわけではなかっためである。

この二つの線区の直通運転が中止されたのは東京急行電鉄が発足してからであり、戦時体制が強化された昭19に、従来は黄金町に設けていたセクションを横浜に移し、乗継ぎ方式が再用されることになった。理由は部品欠乏と操作単純化とされている(注59)。

山陽電気鉄道の場合には、600Vの兵庫電気軌道と1500Vの神戸姫路電気鉄道が昭和2年に宇治川電気に合併され、直通運転を実施する際に、使用電圧転換放置を取付けた車両を新製して対処してきた(注60)。

だが600V専用車両のうち、兵庫電気軌道系の木製車が老朽化し、加えて新製のモハ63形は1500V用であることなどから、電圧統一の必要が生じていたのである。

2種の電圧を1種に統一したために直通運転の実施が可能になった事例としては、東京急行電鉄品川線と湘南線、名古屋鉄道西部線と東部線のほかに、相模鉄道線の場合があげられる。

この線区は、戦時中に軍事輸送の強化と関連して厚木寄を1500V、横浜寄を600Vで電化し、昭19/9/20からは二俣川で乗換えを要するものの横浜-海老名間の電車運転を実施することができた(注61)。

この場合にも、経営を委託した東京急行電鉄が転属させた車両の中に、湘南線から入線し、電圧切換装置をもつ2両の電動車が含まれてはいたが、大勢は乗換方式であった。

これに対して西武鉄道の場合には、昇圧を実施したのは、旧武蔵野鉄道(現池袋線)の所属路線であった。

また旧西武鉄道(現新宿線)と旧武蔵野鉄道との間では、直通運転はおろか車両の融通さえ実施されていなかったが、戦後に続々と登場した戦災復旧車の運用上では、電圧の統一は明らかにプラスであった。

新潟交通の場合には、軌道線でしかも道路との併用区間であるために、1500V使用が認可されず、やむなく600Vとして、専用の単車2両を新製し、1500V用車両をも入線させていたのを、戦時中の行政簡素化とからんで1500Vへの統一を実現させたのである(注62)。

西日本鉄道の場合には、大牟田線の前身である九州鉄道が合併した三井電気軌道の間業線区の過半を、軌道線のまま1500Vに昇圧し、老朽化した木製車両にかえて、1500Vの鉄道線用車両を使用するための措置であった。

1200Vを1500Vに昇圧した4つの線区は、親会社との関係からその使用を余儀なくされた新京成電鉄を除くといずれも電気鉄道としての古い歴史を有する鉄道である。

西武鉄道の1200V線は、武蔵野鉄道が大11/10/1に池袋-所沢間24.9kmの電化を実施したときに採用した電圧であり、秩父鉄道も大11/1/21に秩父-影森間3.5kmの電化を実施した際に1200Vを用いたのである。

これに対して京成電鉄では、大15開業の京成津田沼-成田花咲町間は当初から1200Vを使用し、昭3/10/1に全線を1200Vに統一していた(注63)。

京成が600Vを1220Vに昇圧したのは、改造工事の容易さを考えたからであろう。

武蔵野と秩父の場合には、1200V電化は、大3の国鉄京浜線の電車運転以来、実績があるにもかかわらず、1500Vの場合には、大阪鉄道が率先実施に踏み切ったのを除けば事例に乏しいうえ、大阪鉄道の電車運転開始も、大11/4/18 であるから、先見の明をかくきらいはあっても、やむを得ない措置であったといえる。

(注58)京成電鉄と新京成電鉄は企業としての独立はそれぞれ保っているが、新京成での使用車両は京成から融通していたから、京成の昇圧は必然的に新京成の外圧をもたらした。それ故、直通運転とは関係なく昇圧を実施したのは京成・福島・秩父の3社だけである。

(注59)吉村忠晃「京浜急行車両70年史」2 鉄道ファンNo86(1968年)

(注60)亀井一男「山陽電気鉄道」鉄道ピクトリアルNo89(1958年)

(注61)「相鉄五十年史」(1967年) p268

(注62)瀬古龍雄「新潟交道」鉄道ピクトリアル別冊・私鉄車両めぐりNo1(1955年)

(注63)石本祐吉「京成電鉄・新京成電鉄」鉄道ピクトリアルNo137(1962年)

C 名古屋鉄道における昇圧 top

名古屋鉄道の場合を除けば、昇圧工事の実施は多くの困難をおかして実施された割合には、これといったトラブルもなく実現した。

それというのも東京急行電鉄では、600V線の主力車両が、1500Vでの使用も可能なように設計され、戦前には複電圧で使用されていたし、山陽電気鉄道心場合には、600Vの区間が比較的短く、かつ600V用車両の多くを廃却できる体制にあったからであろう。

西日本鉄道の場合には、大牟田線からモハ200形軽量車を入線させることによって車両を確保することができたのである(注64)。

これに対して名古屋鉄道の場合には、線区の延長が長いうえ、使用車両数も多く、しかもそれらは東京急行電鉄の場合のように、複電圧での使用を考慮されていなかったのであるから、混乱は避けられなかった(注65)。

ところで600Vの西部線を1500Vに改め、東部線との間に直通運転を実施しようという試みは、昭21/9から開始された。

最初の手当ては、1000kWと1500kWの水銀整流器各1台をもつ大山変電所と、1000kW水銀整流器2台をもつ新一宮変電所を新設し、既設の枇杷島・笠松両変電所を改造することであった。

しかし発注した機器はなかなか納入されなかった。納期に1年あまり遅れる例もあったのである。

一方、直通に必要な車両は、1500V用電動車81両、付随客車11両、制御客車58両に加えて、予備車として電動客車28両、制御客車5両を確保する必要にせまられているのであった。

これらの中で、すでに東部線で1500V用として使用してきたのは、電動客車61両と制御客車30両にすぎなかったので、差引97両の手当てが必要であった。

この中で新製車は22年度割当の運輸省規格型モ3800とク2800形各10両にすぎなかった。

残る77両に対する方策としては、未電装のモ3550形10両を電装し、ク950、2020、2040の3形式を電動車に改造するかたわら、西部線の大型車であるモ800、830、850の3形式を1500V用での使用にたえるよう処置したのである。

さらに加えてサ2310形、モ1040形は制御車に、ク2230形、モ770形はMcTMc用のサハとすることになった。

しかし、常時使用している車両を徐々に改造することは非常に難かしく、そのため、ある程度の改造を実施しておき、昇圧切替えの前後に一気に実施せざるを得なかったのである。

それ故、改造後の試運転は、昇圧当日の深夜に33個列車を走らせただけで、他はブッツケ本番で運転させることになった。

このような状況下での無理な昇圧であったから、実施と同時に大混乱が生じたのは当然であった。

とくに耐圧試験を一応は実施したものの、取替え機器の不足からそのままとしたエアコンプレッサの故障が命とりとなり、多くの車両が運転不能となったのである。

抵抗器焼損・電動機作動不良も多く、そのうえ昇圧当日の午後には、変電所まで故障するという、さんざんの状況であった(注66)。

だが、西部線昇圧はマイナスばかりを造り出したのではない。

昇圧によって新岐阜-豊橋間の直通運転が可能となり、新製のモ3800-ク2800形をようして、同区間の99.8kmを2時間5分で走破する特急の運転が昭23/5/16から実施されることになった。

このことは現行のパノラマ特急による1時間21分運転に比べれば問題とならないが、戦前、高速電車の一方の雄として鳴らした阪神急行電鉄の後身である京阪神急行電鉄が、梅田-神戸間で特急運転を再開したのが、昭24/4/1であったことを思えば、画期的な事業である。

なお当時の東海道線では、豊橋-岐阜間を急行は2時間、普通は3時間程度で運転していた。

(注64)オハ35700生「筑紫のながれ-西鉄福島線」CLUB CAR No50(1951年)

(注65)以下の記述は主に「名古屋鉄道史」(1961年)p339~341と

白井昭「名古屋鉄道東西線直通運転について」EXPRESS No20(19413年)による。

(注66)天野金昭「名鉄直通秘話」EXPRESS No21(1948年)には

「竹鼻線定時(6.28)笠松着……

私の乗る上り602列車の案内として曰く”602列車運休、次の604列車一の宮まで普通に変更”と、途端にがっかりです。

待つこと20分、デキ360に引張られてモ806がパンタグラフを下して2256を付けてやって来ましたが殺人的大混乱です」

と昇圧当時の状況が描写されている。

top

****************************************

|