|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

1 ロンメル、砂漠に立つ

トリポリタニア〔北アフリカのイタリア植民地の西部地方〕に住むイタリアの移住民たちは、一九四一年の二月はじめには、パニックに近い状態にあった。

というのは、イタリア軍が、いやその生残りさえも、アッというまの大敗北にびっくりしてしまって、生きのびてきた兵も戦う気など、さらさらないという状況だったからである。

1 イタリア軍、各地で惨敗 top

イタリア軍が崩壊しそうになっているのは、トリポリタニアだけではなかった。

東アフリカのアビシニア〔現在のエチオピア〕でも、植民地軍が圧倒されて総崩れ寸前であり、バルカン半島のアルバニアでは、十一月にギリシャを征服しようとしたイタリア軍が、いまではギリシャ軍の反撃をうけて、なんとか国境の陣地にしがみついてはいるものの、アフリカでイギリス軍にやられたと同じことを繰返す危険にさらされていた。

そのうえ、イタリア本国とトリポリタニアのあいだには、強力なイギリス軍の要塞基地マルタ島があり、ここから、トリポリタニアのイタリア軍へ補充しようとする船団にたいして、空と海から攻撃をかけてくるのであった。

独伊空軍が、たえずこれらを攻撃してはいるものの、イギリス空軍と海軍は頑張っており、北アフリカのイタリア軍は補給不足に悩まされていた。

こうした状況のもとで、トリポリのイタリア移住民たちは、兵士たちがあわてて荷物をまとめて「本国に帰るのだ」と大っぴらに話をしているのを耳にした。

移住民たちは、祖国の軍隊に見すてられて、土着のアラブ人の中に残されるのではないかと、恐怖心はますます強まった。

土着民に同情を期待するなど、到底できることではなかったのだ。 |

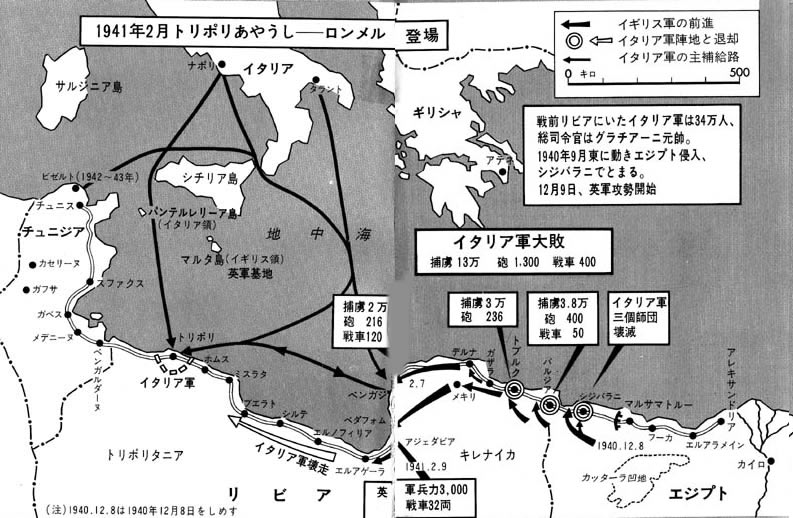

イタリア軍敗走のあと:砲車が多数捨てられている。

1940年の終り、英軍の反撃によって北アフリカのイタリア軍は壊滅した。

|

|

2 ヒトラー、ムソリーニを援助 top

しかしこの時、征服欲からでもなく、隣人愛からでもなかったが、ドイツ総統兼国防軍最高司令官アドルフ・ヒトラーは、相棒であるイタリアのベニト・ムソリーニに援助の手をさしのべなくてはなるまい、と決心した。

友邦の拙劣な戦いぶりを侮蔑〔ぷべつ〕し、ドイツの力にも限界(とくにこの年、バルカン、ロシアに侵攻しようと決意していた)はあったが、ヨーロッパで完全な勝利を獲得するためには、ヒトラーにとって、いかなる戦場であろうと、イタリア軍が崩壊するのを黙って見過ごしたのでは、面目が立たないことになるからであった。

もし見過ごしにしておけば、英国の海からの攻撃にたいして、枢軸側の南側が全くムキだしになり、これまでに築き上げたヒトラーの帝国が、崩壊することにもなりかねない。

イタリアには援助が必要だから、助けることは助ける、だが、現在の国境線を安定させるに足りるだけの兵力しかおくらない、これが決定であった。

しかしこのあと、ヒトラーはときには、この弱い相棒イタリアは、初めから中立のままでいた方が、彼らにとってはよかったのではないか、などと考えながらも、ますますドイツ軍の戦力を注ぎ込むことになるのである。

3 ロンメル、砂漠におりたつ top

心配しているイタリア移住民たちの目のまえに、二月十二日、一機のハインケルHe111爆撃機が着陸した。

これを先ぶれとしてドイツ空軍の大部隊が、数日にわたってシチリア島とのあいだを往復して、トリポリの近くにドイツ空軍の基地建設を準備しはじめた。

イタリアの移住民たちには、母国の第十軍団の部隊が上陸してきて、アリエテ戦車師団の小さな大砲をもった戦車とともに、東の崩れかかっている戦線に向って、目のまえを通り過ぎていくのを見たときよりも、ドイツ空軍のほうがたのもしく見えたのであった。

ところで、先頭のハインケル爆撃機から一人のドイツの将軍がおりたった。

精悍であるが、すらりとして活動的で、話すのも動くのもテキパキしていた。そして微塵も気どりがなかった。

この人が、たちまちにして北アフリカの戦いの流れを、全く変えることになるのであった。

その名は、エルウィン・ロンメル。

青年将校のときの一九一七年〔大正六年〕、北伊カポレット戦線でイタリア軍を撃破するのに参加したことがあり、一九三九年〔昭和十四年〕のポーランドの侵攻作戦では、ヒトラーの護衛隊の指揮官をつとめ、一九四〇年のフランスの戦場では、第七機甲師団を指揮してめざましい快進撃をやってのけ、英仏連合軍を壊滅させる先鋒役をはたした男であった。

その彼が、いまや砂漠の端に立っている。

心の中では、できるだけ早く攻勢にでたいという、持前の闘志が燃えていた。

しかし、彼のはやる心をおさえるように、ヒトラーと陸軍総司令官ブラウヒッチュ元帥からは、機甲軍団全部が上陸するまでは攻勢を禁ずるという指令があった。

またイギリス軍がトリポリタニア全域を征服してしまうかもしれないという、ローマのイタリア軍総司令官の心配や、イタリアの役人がいるからベンガジを爆撃するなという、バカバカしい命令がドイツ空軍へでていることなども念頭におかねばならなかった。

ロンメルは、機械化部隊の戦闘というものは、たえず動いていることが必要である、という信念をもっていた。

そして守勢にあるときでも、全般的な防御という枠の中でなら、局地的な攻撃行動も許されるものである、と信じていた。

しかしもちろん、万事は、彼が自分の戦略を展開できるまでに、イギリス軍がどう出るかにかかっていた。 |

エルウィン・ロンメル将軍

|

イタリア軍は砂漠の経験に富んでいたので、ローマで総司令官のガリボルジはロンメルを危ぶみ、ロンメルはナニクソとやっきになったことがある。

ガリボルジが「この土地の困難性は、すぐにわかるものではないよ」とみくびった言い方をした。

「そんなことのわかるのに、たいした時間はかかりませんよ……きょう午後飛んでいって、夕方には報告を送りましょう」これがロンメルの返事であった。

だが、ガリボルジの言葉も、アフリカの厳しい自然を考えると、最もなことであった。

砂漠の実態、砂ぼこり、広漠のなかの孤独、走行法の問題、蜃気楼などは、兵士たちにも機械にも、今迄に経験したことのないほどの、厳しい緊張を要求する現象ではあったが、それもロンメルとアフリカ軍団の当面する困難の、ほんの一部にしかすぎなかった。

6 兵力少ないアフリカ軍団 top

ほかにも難問題があった。まずなんとしても兵力が少なく、兵力の輸送は遅々としてはかどらない。

ロンメルには、生まれたてのアフリカ軍団全部の集結完了をまつ余裕は、なさそうであった。

第一次到着部隊の第五軽機甲師団は、第三機甲師団の一部を新編成した部隊だが、普通の機甲師団にくらべると少し小さい。

そのただ一つの戦車連隊は、戦車二個大隊を合計しても、戦車一五〇両にすぎなかった。〔Index付録参照〕

このすばらしいドイツ軍戦車部隊の姿をみて喜ぶイタリア軍に、ロンメルは誇らしげに説明していたが、実際のところ、この戦車のうち強力な三号戦車と四号戦車は八○両だけであった。

ドイツ戦車の融通性のあることは、ヨーロッパでは議論の余地はないが、それを砂漠の実情にあうように改造するには時間がなかった。

また作戦上の要求が極端に厳しいことが、このドイツ戦車に、いまにも壊れるほどの負担を課することになるのである。

ロンメルは、もともと歩兵出身であったので、戦車隊出身の将軍のようには機械に同情がない。

彼はしばしば、実行不可能と思われることを要求したのであった――しかも、ときにはそれを可能にしたのである。

アフリカ軍団は、数においてはトリポジタニアにあるイタリア軍よりはるかに少なかったけれども、アフリカに上陸した瞬間から、枢軸軍の重荷の全部を双肩にになったのである。

第五軽機甲師団がのちに第十五機甲師団なみに増強されて第二十一機甲師団と改称されるにおよんで、アフリカ軍団の兵力は機甲二個師団となる。

さらにその後、ほかのドイツ軍部隊、とくに第九十條機甲師団が増強されることになる。

いずれにせよ、豊富な兵力とはいいがたい。しかし、ドイツ・アフリカ軍団は、アフリカの地をふんだ瞬間から、枢軸軍のすべての活動の軸となり、原動力となったのである。

そして、そのいくところ、つねに戦いは激しく燃えあがり、その姿が視界から去ると、英軍は疑惑のうちにたちすくみ、ひとたび姿をあらわすや、英軍は火山の爆発のような恐ろしい戦闘を予期せねばならなかった。

top

****************************************

|