|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

12 ロンメル、アフリカを去る

アフリカ機甲軍の後衛部隊は、二月十三日、チュニジアに到着し、メデニーヌには英第八軍にたいし警戒部隊が配置された。

ガフサから南の地域を担当する独伊軍には、あらたにイタリア第一軍という名称がつけられ、司令官にはメッセ将軍が任命された。

この任命は当初は名ばかりであった。

ロンメルが、戦線をできるだけ去るまいとしていたからであった。

もとのアフリカ軍団のうち、兵力の少なくなった第十五機甲師団だけがロンメルの手元に残っていた。

第二十一機甲師団はすでに北にいた〔のちにアルニムの第五機甲軍に編入される〕。

第九十軽機械化師団と第百六十四顧機械化師団は、びくびくしているイタリア軍部隊の支えとして、マレトの陣地線に配置されていた。

|

ドイツ軍はついにチュニジアまで後退した

|

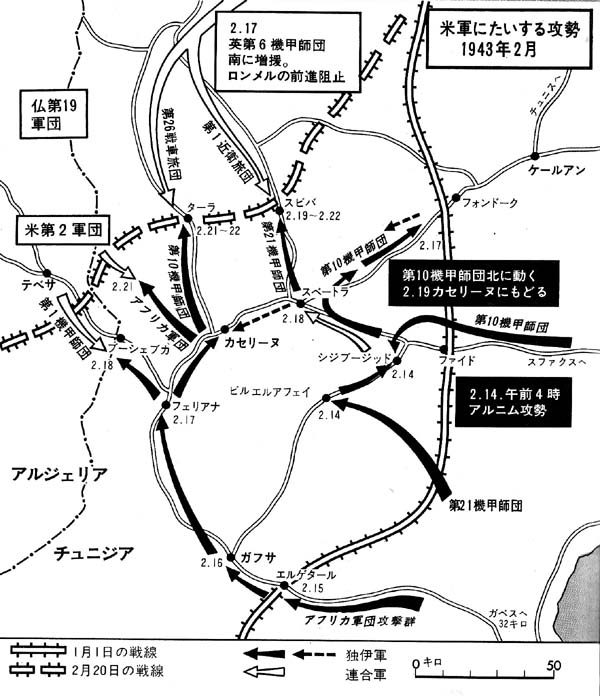

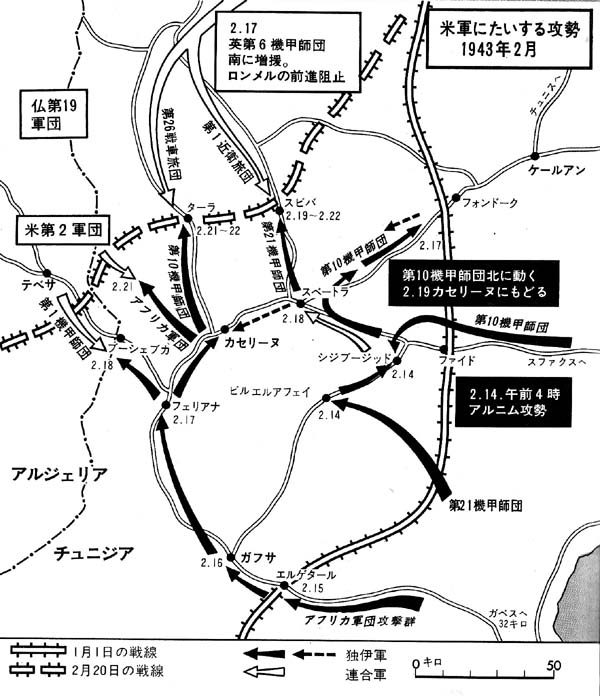

1 アルニムの第五機甲軍 top

ガフサの北方地区にはアルニム大将の第五機甲軍〔一九四二年十二月、チュニジアで編成され、十二月九日、ロシア戦線から呼び戻されたアルニムが指揮をとった〕が、ファイドからフォンドークとメジェズ・エルバブをへて、セラット岬のちかくの海岸にいたる戦線を抑えていた。

アルニム将軍は、このときファイドとガフサ間にいる米軍に対して防御的攻勢作戦をやって、もっと有利な防御陣地を手に入れようと計画していた。

こうした作戦は、彼の性分にあった考え方であった。

従ってテベサにいる敵軍の撃滅は、二次的なことであった。

アルニムにとって、二つの機甲師団、第十と第二十一(この第二十一師団が補充をうけて以後、両師団は強力になっていた)が、こうした任務を達成できるとは思われなかったのである。

|

2 ドイツ指揮官の意見分裂 top

当然のことであるが、ロンメル元帥は違った考え方をしていた。

彼は一人の指揮官のもとに全機甲師団を集結して、ガフサに向って殲滅〔せんめつ〕的攻撃を敢行して、マレトの背後にせまる米軍の脅威を除去することを提案した。

米軍も、この態勢が危険なことに気づいて、一部を撤退させでいた。

ロンメルはただちにアルニム将軍にたいして、第十機甲師団がガフサを攻撃するように要求した。

しかしアルニムは拒絶した。

彼としては、第十機甲師団はファイドの攻撃に必要だった。

これが、このころの枢軸軍の指揮分裂の典型的な姿であった。

一週間以上に渡ってイタリア軍総司令部は、なんとか別々の攻撃を一本化できないかと交渉(命令はできなかったから)したが、ロンメルもアルニムも、相手を助けるための兵力は分割できなかった。

ロンメルのほうは、マレト戦線にある第十五機甲師団を派遣する余裕はなかったし、アルニムは他人のために自分の計画を放棄せねばならぬ理由はないとつっぱねたのである。

結局、アルニムは思いどおりにやることになり、彼の代理のジーグラー将軍の指揮のもとに第十、第二十一機甲師団で、ファイドからスベートラに向って米第一機甲師団を攻撃することにした。

攻撃は一九四三年二月十四日に開始された。

一方、ロンメルは、ブエロウィウス将軍の指揮のもとに、アフリカ軍団攻撃群と名づけた部隊を編成して、ガフサからカセリーヌの方向に攻撃させることにした。

この部隊は二月十五日に発進した。

この攻撃群は極めて少数の兵力(戦車は第八戦車連隊の三号、四号戦車三六両、イタリア軍センタウロ戦車師団のM戦車二三両だけ)だったので、その任務以ジーグラーの側衛ぐらいにしかみられなかった。

しかしこの攻撃群にあたえられた指令は、ジーグラーが初期の戦闘が終って第二十一機甲師団を転用できるときには、テベサに向って戦果を拡大することであった。

紙の上では、ロンメルは、またアフリカ軍団を集結させて、敵に戦略的打撃をあたえうる可能性を造り出したわけである。

だが、ジーグラーも、アルニムも、ロンメル流の大規模な包囲作戦を実施できなかった。

その頃はスターリングラードの敗北の悲劇のあとであり、なにか大きな勝利のニュースが必要な時であったのだが。

3 決着つけるチャンスだが… top

ところが、攻撃をはじめてみると、エライことになった。

第十、第二十一両機甲師団が二方向から攻撃すると、正面の米第一機甲師団は経験不足もあって大混乱におちいって包囲されてしまい、十七日の夕刻までに、三分の二は撃滅されてしまった。

ジーグラーの部隊はスベートラの前面に達した。

アフリカ軍団攻撃群は、米軍が十四日の夜にガフサから撤退したことを知って、テルプトに向って追撃中であった。

この戦術的勝利は、まさに戦略的な勝負をつける絶好のチャンスであった。

米機甲師団は撃破され、西からせまった英第一軍の機甲師団は装備を「シャーマン」戦車に改編中であり、テベサの後方ヘドイツ軍の集結した機甲部隊が侵入した場合、わずかの部隊しかむけられない状態であった。

ドイツ軍は連合軍の重要な補給港ボーヌにたっすることか可能であったろう。

一方、英第八軍も適時に攻撃を開始できない態勢であった。

トリポリ港がまだ修復されず、メデニーヌにいる部隊も攻撃するだけの兵力も資材も持ってはいなかった。

もし、このときドイツ軍が統一した指揮のもとに戦えたら、アフリカ軍団はまた第二十一機甲師団と一緒になって、たぶん第十機甲師団もくわわって、前面の敵をことごとく撃破したであろう。

なぜ、これができなかったのか。それは、アルニムの考えが、最初から防衛的であったこと、ジーグラーのまずい戦術指揮、それにためらいがちのイタリア軍総司令部を、ロンメルが信頼しなくなっていたからであった。

当初の計画に固執したアルニムは、ジーグラーにたいし、スベートラの連合軍の集積所の破壊と、北方フォンドークに向う攻撃を命じた。

これで第二十一機甲師団はスベートラの町で激しい抵抗をうけることになり、第十機甲師団はフォンドークに向ったものの、連合軍はすでに退却していたので、無駄な骨折りということになってしまった。 |

ドイツ軍は初めてアメリカ軍と遭遇した。米軍捕虜の

行進を異教徒の婦人たちはおずおずと眺めていた。

|

一方、アフリカ軍団は、僅少な兵力にもかかわらず、活気にあふれて動いており、かっての生気がよみがえっていた。

米軍の装備や燃料を手にいれて、彼らの補給品は一杯になった。

以前、英第八軍の補給所でやったと同様である。

前線では“青二才”の敵は、しばしば新しい車両でも捨てていく。

はるか後方でも山のような集積品を燃やしはじめていた。

ロンメルは、病躯をおしてアフリカ軍団とともに前進していた。

この状況では、彼の当初の構想、テベサに集中した攻撃をすることが増々必要であり、また可能になってきたのであるが、しかし十八日になっても、アルニムは、彼の提案を聞き入れなかった。

最後の手段として、彼は直接、戦線司令官であるケッセルリンクとムソリーニに提案した。

4 敵味方とも理解できぬロンメル戦法 top

ロンメルの最初の副官であったシュミット中佐は、かってこうのべている。

「ロンメルは、天才でもなければスーパーマンでもないが、アフリカ軍団はなにができるかということを、十分に理解しでいると同時に、すぐれた創造力をもっている人である」

ロンメルにとって不幸だったのは、彼の非凡な考え方が、敵ばかりでなく味方まで、ハルダフー参謀総長からケッセルリンク元帥までを圧倒してしまって、その冒険を彼らに理解されなかったことである。

このときロンメルの進言をうけたケッセルリンクは(一九四一年四月にロンメルの成功を、ハルダーも敵のウェーベルも予測できなかったのと同様に)彼の考え方を理解できかかったし、敵将のアレキサンダー将軍(このときアイゼンハワーの下でチュニジア戦域の全連合軍の作戦指揮をとっている)も、ロンメルの企図を全く予想していなかったのである。

このような事情からケッセルリンクは、ムソリーニがとうとうロンメルに二個軍を指揮させることに同意させられたときには、その攻撃はターフに向って小さく包囲するという制約をつけたのであった。

英軍のアレキサンダー将軍も、ターラ方面に当然くると予想していたので、テベサ道はやめて、ターフに向う進路に増援隊を送り込んでいた。 |

四号戦車(長砲身75ミリ砲装備)

これはソ連軍の76ミリ砲搭載T34戦車に対抗するためにつくられたので、この型は1942年においては「シャーマン」戦車をのぞいては、どの連合軍の戦車よりも強力であった。

この火力、装甲のつよい戦車はアフリカ軍団の戦車の中には一部しかなかったが、アラムハルファの戦いのあとではこれがアフリカのドイツ機甲師団の戦闘力の大黒柱であった

重量:23トン 最高時速:40キロ、装甲(最大):50ミリ

乗員:5、武装:75ミリ砲1、7.9ミリ機関銃2 |

もしロンメルが、提案どおりアフリカ軍団攻撃群と第二十一機甲師団、それに第十機甲師団をくわえて攻撃したら、どんな威力を発揮したかは、だれも予測できないだろう。また、連合軍は決定的なショックをうけて、アルジェリアに退却せねばならぬことになったかもしれない。

こうなった場合、連合軍の軍需資材の損害は膨大なものになり、その後の英第八軍の作戦は、むやみに急いだ危険な攻撃を強行するか、あるいは用心ぶかいモントゴメリーのことだから、行動が遅れたかもしれない。

|

カセリーヌ峠:チュニジアの地形は東の砂漠とは大違いである

兵士たちを激励するロンメル元帥:敗戦のさなかでも、アフリカのドイツ軍将兵の目からは信頼の色はきえていなかった

|

5 困難な山地戦 top

しかし、この小さな包囲攻撃さえ、うまく滑り出さなかった。

ジーグラーは、すでに第二十一機甲師団をスビバに突進を命じていた。

第十機甲師団をカセリーヌのアフリカ軍団に合流するために転用しようとしたが、到着したときはもう二十日になっていた。

アフリカ軍団攻撃群は、米軍に退却を続けさせ、第十機甲師団のターフに向う進路を開くために、カセリーヌ峠に突進しなければならなかった。

こうして、英軍のアレキサンダー将軍に、大きな脅威が向ってくると判断させるにいたったが、しかしアフリカ軍団も、このなじみのない地形に適応した戦法をとれなかった。

無理もない。平坦な砂漠の戦闘から、いきなり山地戦に飛び込んだのである。

攻撃群の歩兵と戦車の攻撃は、二月十九日から二十日にかけて行われたが、高地を適時に占拠できなかったために、なかなか進展しなかった。

同様のことが、第二十一機甲師団のスピバでの攻撃にもおこった。

こうした山地突破は戦車には困難な仕事であった。

ロンメル攻撃の右のパンチは、はばまれてしまった。

だが、カセリーヌ峠方面では、二十日の午後一時、第十機甲師団の体当り攻撃で、この方面の米軍防御線を突破し、妨害する英軍戦車を次々に破壊しながら前進して、夕方には目標地ターフの南約一五キロまで前進して、英第二十六戦車旅団と対戦した。

アフリカ軍団攻撃群も、これとともに前進して米軍を追い、第十機甲師団の左翼を援護したが、これはテベサの米軍にとって大きな脅威となった。

このころ、敵味方とも上級司令部は不安の空気に包まれていた。連合軍の司令官たちは、スビバとターフの薄弱な防備を心配していた。 |

カセリーヌ峠での戦果:このドイツ機械化歩兵のあとに

つづく縦隊は、ほとんど全部米国製のトラックである。

|

二月二十一日には、ドイツ第十機甲師団は英第二十六戦車旅団を圧迫し続けて、ターフまで五キロたらずのところまで迫ってきた。

このとき英第一軍司令官のアンダーソンは、スビバを護る部隊にたいし、六〇キロ後方まで退却する準備をするよう命令していた。

ターフが陥落すれば、スビバは到底固守できないからである。

ロンメルも戦況について心を悩ましていた。

スビバに向った第二十一機甲師団の攻撃は進展せず、第十機甲師団の突進も、はかばかしくなかった(力のつきていく兆候もみえる)。

英軍の抵抗の状態からすると、この攻撃は敵の予備軍に、真っ向から飛び込んでいるのではないかとロンメルは考えた。

実際二十二日の夕刻には、英第二十六戦車旅団をおっていたドイツ軍の先頭部隊は、英軍の主抵抗陣地にぶつかって、この夜じゅう、接近戦が続いた。

英軍の後方には米軍の増援隊が駆け付けた。

全面的な反撃かと警戒して、ドイツ軍は停止した。

二十二日の夜半になっても敵味方とも状況不明で動かなかった。

また第二十一師団はスピバをにらんでいるだけであり、アフリカ軍団攻撃緋も、米軍が護る高地にひっかかっているという情勢であった。

しかし、ドイツ軍としては、止ってはいられない。

それまで敵空軍の活動を妨げていた悪天候が回復しそうでもある。

二十二日の午後、カセリーヌ峠でケッセルリンクとあったロンメルは、攻撃続行か、後退かをきめねばならなかった。

敵空軍の活動を念頭におき、そのうえ、元々この攻撃の目標そのものが、ロンメルの気に入らないことであるから、攻撃打ち切りを決心したとしても、驚くにあたらないのである。

6 アフリカ軍集団司令官に top

数日後の戦線は、大体二月十四日の線に戻っていた。

だが枢軸軍では、アフリカ軍集団司令官という新任務がロンメルにあたえられていた。

二月二十四日以後、彼がアルニムの第五機甲軍とメッセのイタリア第一軍とを指揮することになったのである。

ある意味では、これは意外な人事であった。

第十五機甲師団がわずかに前進したものの、他の師団の前進は止ってしまった。

ロンメルはこのとき、エルハルーフ要塞に位置して、戦場の成行を案じていた。

危急の戦況となると、いつも戦場を走りまわって、部下の尻を叩いて回ったロンメルを知っている各指揮官は、このときも、彼が来てくれることを待っていたことであろう。

しかし、アフリカ軍団は二度と、その激励をうけなかった。確かにロンメルは、もうひどい病人であった。

――黄疸〔おうだん〕と砂漠での労苦とで、彼のするどいまなざしは、くもっていた。

結局、この攻撃は、英軍の砲火のまえに崩れさった。

六ヵ月前のアラムハルファの戦いよりも、もっとみじめな敗北であった。

攻撃続行は無益とさとったロンメルは、この夕刻攻撃を中止して撤退したが、この敗戦の意味するものを、一番ハッキリと感じとったのは、ロンメル自身であった。

戦車五〇両を戦場に失った。残る一〇〇両ほどで四〇〇両に近い英軍戦車と戦わなければならない。

メデニーヌの戦いはアフリカ軍団の最後の攻勢であり、ロンメルの最後の作戦であった。 |

撤退の命令をまつドイツ軍歩兵 |

|

ドイツ機甲部隊退却の跡:戦車に踏み潰された自動車

|

ドイツ軍の新兵器:連合軍のまえにはじめて姿をみせた

150ミリ煙幕放射器

|

8 アフリ力を去る top

数日後、アルニムがアフリカ軍集団の指揮をとり、病人のロンメルはヨーロッパに帰った。彼は二度とアフリカにもどらなかった。

彼の去ったあとの情勢は、おそらく、彼が考えた以上に悪くなることであろう。

ロンメルが突然戦線を去った動機については、いろいろ書かれている。

アイゼンハワーはその著『ヨーロッパ十字軍』の中で

「命が借しくて逃げたのだ」とのべている。

しかし、本書に引用されている『ロンメル将軍』の著者デズモンド・ヤングは

「彼を知っている者ならば、ロンメルは将校になったときから、命が惜しくて動いたことは全くないのを、疑う者はいない」

とこの不見識な批評をきめつけている。

ヤングは続ける。

「イタリア側が帰国を要求したのだともいわれたが、証拠はない。

一番最もらしい説明は、病気の治療のために帰ったのだというのがある。

彼が捕虜になったら、ドイツ国民の士気に関するからという理由で、ヒトラーが帰還を命じたという説もあるが、このときヒトラーはチュニジアをあきらめていないばかりか、カサブランカの攻撃まで考えていたのだから、これはありえないことである」 |

ロンメルの未亡人と息子が、ロンメルの資料に基いて書いた書物によると、つぎのように説明されている。 |

負傷兵:これで祖国ドイツへの切符をもらえるだろう

|

「ロンメルは自分の考えでアフリカを去ったのであって、誰の命令によったものでもない。

彼はヒトラーにドイツ軍を救いだすことを請願するために飛んだのである。

この願いは拒絶され、敗北主義者とも卑怯者ともののしられた。

そこで、彼は戦線にもどることを申し出たが、ヒトラーはこれを許さなかったという。

この話を疑う理由はなかろう」 |

この家族の書いた書物というのはこの本の引用文献中の『ロンメル元帥文書録』のことで、その編者であり、この戦史シリーズの監修者であるジデル・ハート卿は、当然、おなじ見解をとり、卿の遺著となった『第二次世界大戦史』では、こう書いている。

「メデニーヌの失敗後には、ロンメルは、アフリカに独伊軍を留めることは“自殺”にひとしいと思った。

そこで、彼は三月九日に、長くのばしていた病気による休暇をとることにし……

指揮をゆだねて……ヨーロッパに飛んだ。

ムソリーニとヒトラーに、状況を理解させようと努力したのであった」

この努力は功を奏さなかった。

「ヒトラーは、当分アフリカに帰るなといい、病気を直して、そのうちにカサブランカに向う反撃作戦の指揮をとれといった」という。

「結局のところ、それでロンメルはアフリカの戦いには、縁の切れたものになってしまったのである」 |

top

****************************************

|