|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

10 戦力つきはて英軍に押される

ロンメルも、モントゴメリーも、アラムハルファ高地の戦闘で、終局的には戦いの主導権がドイツ・アフリカ機甲軍の手から英第八軍に移ったことがわかっていた。

もちろん、これが誰の目にも明らかになったのは、数週間もたってからのことであるが、この戦闘の終ったあと、アフリカ軍団の配置は、確かに受動的、防御的なものであり、一方英軍の戦線後方での強力な準備は、おおむね攻勢的なものであった。

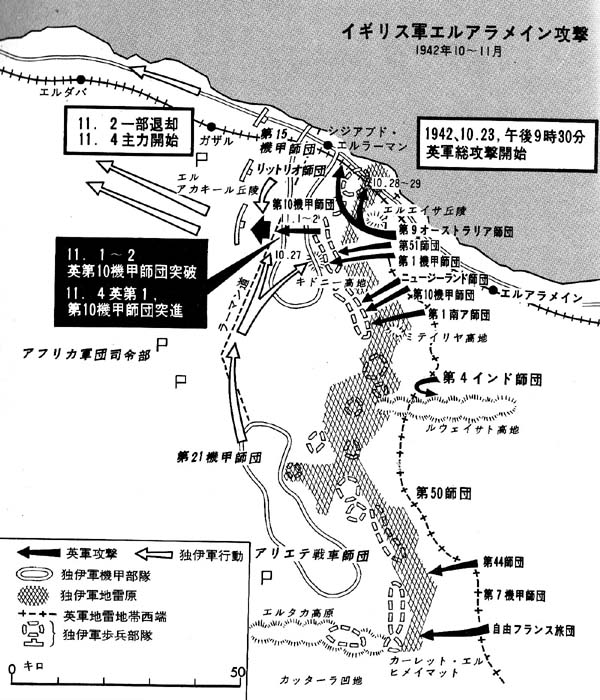

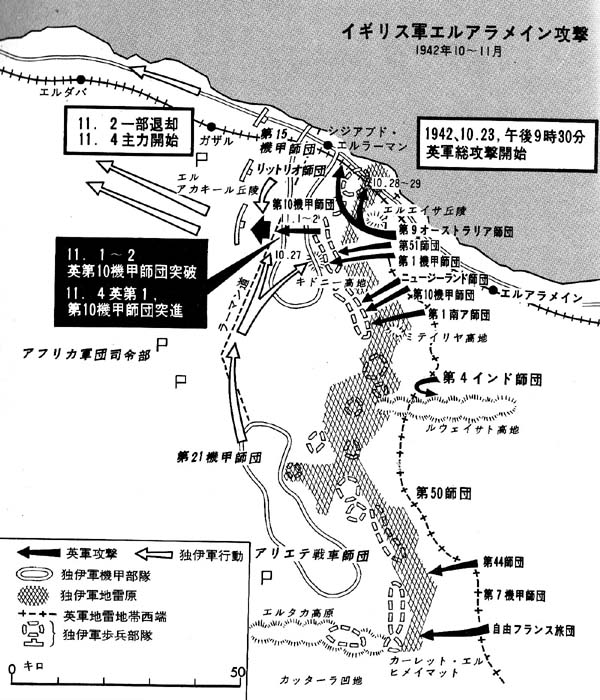

1 英軍の攻勢計画 top

膨大な量の兵器資材と軍隊輸送船がモントゴメリー軍に到着していた。

独伊軍の海上、陸上の補結線や、飛行場、戦線の砲兵陣地などを攻撃する英空軍の爆撃機や戦闘機は日ごとに数とテンポを増していた。

戦場の第一線陣地は後方での攻勢準備を援護し、きたるべき攻勢に参加する英軍司令官から兵士まで、今度こそ決定的なものにしようと決心していた。

攻勢は十月二十三日、満月の夜とさだめられていた。

モントゴメリーの攻勢計画は、つぎのようであった。

防備が手薄にみえる南部戦線に牽制攻撃をかけて、ここにアフリカ軍団の注意をひきつけ、この間に防備厳重な海岸道にそうエルエイサ丘陵からミテイリヤ高地にわたる地点に圧倒的兵力を集中し、前例のないほどの激しい砲兵の攻撃準備射撃をする。

工兵は地雷原に機甲二個師団が通れる通路をひらき、この機甲軍団は敵の陣地帯を制するキドニー高地とミテイリヤ高地を占領するために前進する。

モントゴメリーは、アフリカ軍団がこの高地を攻撃して、エルハルファ高地のときのように、自滅するのを望んでいたのである。 |

エルアラメイン攻略の序曲:

アフリカ軍団を爆撃する英空軍の「バルチモア」爆撃機

|

2 ロンメル、療養に帰国 top

さてロンメルは、一九四二年九月二十三日、病気治療のためベルリンをへてオーストリアの療養所に帰ることになった。

暑熱の砂漠にきてからすでに一年半以上たっていた。

砲声の届かぬときでも、双肩にかかった重荷と緊張で休むこともできなかった。

戦場でいくたびか九死に一生をえた武運のつよさもさることながら、体力にも限界がきていた。

肝臓病に苦しみ、血圧障害に悩んでいた。

すでに八月、医師は帰国療養が絶対必要とベルリンに報告していたが、後任者がなく、攻勢を指揮していたのであった。

ロンメルの出発後、軍の指揮はロシア戦線から転任したシュツンメ将軍が、アフリカ軍団の指揮はドイツ機甲部隊創成期の開拓者、トーマ将軍がとることになった。

出発前の二週間、ロンメルは防御態勢を固めることと、シュツンメとトーマに、未経験な砂漠の戦いについての重要点や、南方戦域総司令官ケッセルリンクやイタリア陸軍参謀総長カバレロ、あるいはヒトラーやムソリーニなどの“応対心得”を教えるのに忙しかった。

3 ロンメルの防御計画を踏襲 top

防御の計画は、ロンメルの案であった。

イタリア軍部隊に、ドイツ軍をもって“コルセット”をはめるという方針をこの時もとり、重要な戦線には戦闘団を二層に配置した。

ここで初めて、アフリカ軍団は分割されてイタリア軍戦車師団と組合わされた。

北方で第十五機甲師団とリットリオ戦車師団、南の陣地線で第二十一機甲師団とアリエテ戦車師団、そして各グループがそれぞれ三つに分けられていた。

地雷原には歩兵が陣地を掘って入り、この周辺を防御砲火で囲む。戦車部隊は前線近くに位置する。

どこかを突破されたら、すぐに反撃に駆け付ける配置であった。

いままでロンメルがとってきた戦法からすると、全く逆である。

明らかに、あるていど燃料不足が原因になっていたが、広くひらけた砂漠を戦車部隊が動き回り、このため圧倒的な英空軍に撃破されてしまうことを避けようとしたのである。

独伊軍の戦車がよく隠された位置にいるかぎり、あるいは敵との接近戦をやっているかぎり、昼間での大きな空襲は避けることができよう。

しかし大きく動き回ることは、夜間でなければならないのであった。 |

アフリカ軍団は英軍攻撃にたいする防壁として

巧妙な地雷原をつくった

|

4 圧倒的な英軍の兵員と装備 top

このころ、アフリカ軍団の将兵は、上下とも疲れ切った状態にあった。食事も十分ではない。

士気は衰えてはいなかったものの、当面していた状況は、恐るべきものであった。

独伊軍の兵力は一〇万四〇〇〇人(うち五万四〇〇〇人がイタリア軍)、戦車四八九両(うち四号戦車の特別型は二七両。またこの数には二七八両のイタリア軍旧式戦車を含む)、飛行機六七五機(うちドイツ機は二七五機)であったが、英軍の戦力は、兵力一九万五〇〇〇人、戦車一〇〇〇両を越え、飛行機は七五〇機であった。

この兵力は独伊軍には、わかっていなかった。

そのうえ新型の米国製「シャーマン」戦車が到着し、アフリカ機甲軍にくらべて二倍にもおよぶ砲兵部隊の威力とともに、装備の上でも奇襲作戦を可能にしたのであった。

モントゴメリーが攻勢に出る日の前日、シュツンメ将軍はイタリア軍の将兵に勲章授与の式を行って、大いに頑張るよう激励していた。

頭上を英軍の爆撃機が後方の飛行場や軍需品集積所をめざして飛んでいく。

クライマックスは、そう遠い先ではないことが感じられた。 |

英軍の地雪原対策のーつ:戦車の前に回転軸をとりつけ、これに装置した分銅つきワイヤーを回転させ地面をたたく。

その衝撃で地雷を爆発させ前進した。しかし地雷にたいするもっとも有効な対策は、手間がかかって危険であるが、手で取り除くことであった。 |

|

10月23日、エルアラメイン戦線で英軍は激しい砲撃の火ぶたをきり、歩兵は突撃を準備した

|

5 シュツンメ将軍戦死 top

十月二十三日午後十時三十分、砲撃の嵐が独伊軍の陣地を襲った。

攻勢の重点がむけられる北部戦線でとくに激烈だったが、その他の地区でも相当厳しかった。

夜間の行動であるため、情勢は断片的にしか司令部には報告されてこなかった。

この時の防御戦闘の指揮は、機甲軍司令部のシュツンメの手元に中央集権的に集中されるという、いささか拙い恰好になっていた。

アフリカ軍団の司令部は、イタリア第二十軍団司令部と一緒に、南北に広く離れた機甲師団グループの中間に位置していたが、眺めているだけの仕事しかなかった。

ようするに、燃料がなくて、軍団単位では動き回れなかったのである。

情報がさっぱり来ないので、シュツンメ将軍は明け方ごろ、前線の第九十軽機械化師団司令部にでかけたが、途中で敵の砲撃をうけて死亡した。

〔彼は護衛も連れずに前線に行き、英軍の砲火をうけ、車から放り出されたが、運転手が、これを知らずに走りさり、しばらく行方不明となり、のちに死体となって発見された〕

二十四日の午後になると、情勢のあらましがわかってきた。南部の戦線にたいする英軍の補助的攻撃は、地雷原にぶつかって停止した。 |

装甲車231

これはアフリカ軍団偵察大隊の主要兵器であった。

これには三つの型、4輪、6輪、8輪のものがあった。

8輪のものは図体が大きく、敵に発見されやすかったが、路外走行力はいちばんすぐれていた。

砂漠のある部分では戦車同様に、あるいはそれ以上に動けたが、傾斜面とか、軟弱な砂地となると非常に不利であったし、武装も制約をうけていた

重量:8トン、最高時速:80キロ、装甲(最大):18ミリ、乗員:4、武装:20ミリ機関砲1 7.9ミリ機関銃1 |

そこで第二十一機甲師団とアリエテ戦車師団は安心して、戦闘に参加しないで待機していた。

ところが、北方グループの南の部分、つまり第十五機甲師団とジットリオ戦車師団の南の戦闘団の正面で、英軍の歩兵と戦車がミテイリヤ高地を占領していた。

これはこの地区ばかりでなく、全戦線に大きな脅威であった。

そして、これよりも大きな脅威は、スコットランド師団とオーストラリア師団が、キドニー高地にむけて突破口をあけたことであった。

たいした高地ではないが、第十五機甲師団の守備地域の中心部にあたっていた。

英軍の砲撃と爆撃は絶間まなく続き、この間、独伊軍の各戦闘団は、砲兵、対戦車砲の支援のもとに突出部にたいして強力な反撃を開始した。

|

6 ロンメル、アフリカ戦線に帰る top

さて、ロンメルはウィーン近郊の療養所で病を養っていたが、十月二十四日の午後、カイテル元帥から電話がかかってきた。

英軍が昨日から強力な砲撃と爆撃の支援のもとにエルアラメインで攻撃を開始した。

シュツンメ将軍は行方不明である。

アフリカに戻って指揮がとれるか、と聞いた。ロンメルは、帰りますと答えた。

アフリカの戦況を心配しながら待っているロンメルに、夕刻、ヒトラー自身から電話がかかってきた。

彼は現地の情勢がひどく悪化しないかぎり、ロンメルの養生を中断したくないらしかったが、すぐにもアフリカに出発できるか、と聞いた。

ロンメルはただちに翌二十五日朝の飛行機を予約し、ウィーン飛行場に駆け付ける準備をした。

真夜中すぎ、ヒトラーから再び、エルアラメインの情勢は重大で、アフリカに帰ってもらわざるをえない、という電話がかかった。

ロンメルは二十五日朝、オーストリアを出発した。午前十一時ごろローマについて必要な連絡をしたのち、専用機で地中海をこえて二十五日の薄暮時に、はやくもアフリカ機甲軍司令部に到着した。

戦況からみて、身体のことなど構っていられない気持であった。

さて、これまでのところトーマ将軍が独伊軍を指揮して、ロンメルのきめていった限界線は絶対ゆずらないぞと頑張って、第一日にこの線をこえた英軍はことごとく撃退するという戦いぶりであった。

ドイツ軍戦車部隊の損害も大きかったが、無力化されるほどではなかった。

しかし、あらたに出現した「シャーマン」戦車をドイツ軍がなかなか破壊できなかった。

逆にこれが防弾装甲のないドイツ軍の八八ミリ砲を射撃してくるのが、このとき致命的な痛手とたっていた。

英軍は、すでに独伊軍はそうたやすくは退却しないと判断しでいた。

ロンメルは、退却どころか当面の英軍を駆逐して、もとの陣地線を回復しなければならないと決心していた。

しかし、この決心が重大な結果を招いたのであった。

それはアフリカ軍団が陣地からでて、ひろくひらけた砂原での戦闘をいどむことになったからである。

これこそ、モントゴメリーがドイツ軍戦車を撃破するために待ち望んでいたところであった。

確かにロンメルは、アラムハルフア高地の戦いのように、四つにくんだ陣地戦闘のときには、手づまりの状態になり、機動戦での縦横の腕前をみせることはできなかった。

7 モントゴメリーの思う壺 top

モントゴメリーにとって、十月二十七日、ドイツ第二十一機甲師団がキドニー高地の前面に現れたときは、しめたと思ったであろうが、その一方で、この見事に訓練された部隊が攻撃してきたことは、容易ならぬ事態だと考えたことであろう。

第二十一機甲師団の攻撃によって、ロンメルは英軍を地雷原に圧迫することをねらったのだが、結局、この攻撃で、取返しのつかないほどの戦車の損害を出した。

しかも成果としては、英軍のこんどの前進を遅らせただけであった。

歩兵部隊の損害も大きく、アフリカ軍団は崩れはじめてきた。戦車は二十八日には八一両に減っていた。

アフリカ軍団をおびきだし、これが堅陣にぶつかって自壊することがモントゴメリーのねらいであった。

こうなればアフリカ機甲軍の歩兵は支柱を失い、あとはこれを掃討するだけで、事は済むからである。

しかし二十七日までは、まだアフリカ軍団は力を失っておらず、英軍戦車部隊が自由に動きまわれる状況ではなかった。

攻勢開始以来すでに四日、英軍歩兵部隊はジリジリしていた。

ここでモントゴメリーは方針をかえて、海岸道方面で、いままでよりも強力な攻撃をくわえることにした。

ドイツ第十五機甲師団と第九十軽機械化師団とは、すでにこの方面の激戦にひきずりこまれていた。

歩兵と砲兵の力が圧倒的に威力を発揮する地区であったが、ここがひとたび突破されると、砂漠に残されている部隊を救出する道はなくなる。

十月二十八日から二十九日にかけての夜、豪州師団が北に向って攻撃してきて、シジアブド・エルラーマンの方向に、海岸線付近の陣地に二つの突破口をあけてしまった。

英軍がこの突破の戦果を拡張しようと大きな兵力を継ぎ込んでくるだろう、と独伊軍は覚悟していたのであったが、奇妙なことにそうしたことはなかった。

8 イタリア軍をカモに top

しかしこのころ、英軍の大部隊がカッターラ凹地から独伊軍の後方めざして進撃しているという報告――誤報であった――が入ったことや、また油送船が撃沈されたという悲報が届いたことなどもあっで、ロンメルはフーカ〔エルアラメインの西方、マルサマトルーとのほぼ中間〕の後方に持久陣地を造るることを命じた。

こうした戦闘をするとなれば、機動兵力をもたなければならない。

ロンメルは第二十一機甲師団をキドニー高地の正面からぬいて、イタリア軍のトリエステ自動車化師団とともに、機動予備軍とし、これに第十五機甲師団の残っている部隊もくわえることにした。

しかし第二十一機甲師団を戦線から引揚げると、途端に英軍の重圧は第九十軽機械化師団にかかってきた。

この戦闘もいよいよ最後の段階になった。ドイツ軍部隊は次から次とこの海岸道方面の戦闘の渦に巻込まれた。 |

ドイツ軍の鉄十字章をおくられたイタリア軍将校たち

|

そしてしだいに戦線の中央部にあるイタリア軍は“コルセット”がはずれてしまって、フラフラになった。

モントゴメリーのポデー・ブローをうけたらダウンすることは間違いない。

ドイツ軍部隊が北に増援したため、イタリア軍の“コルセット”がなくなったことを知ったモントゴメリーは、海岸道方面よりさらに南のイタリア軍に総攻撃の鉾先〔ほこさき〕をむける決心をしていた。

|

88ミリ砲あやうし:エルアラメインの戦場に姿をあらわした米国製「シャーマン」戦車は

75ミリ砲をもって榴弾を使用し、アフリカ軍団の切り札“88”に挑戦した

|

9 ぞくぞく英軍戦軍出現 top

第九十軽機械化師団の正面には、三十日から三十一日にかけての夜、豪州軍がさらに攻撃をかけ、三十一日には海岸道を遮断して、ここで二日間激戦が続いた。

ドイツ軍部隊は増々ここに増援せねばならなくなったが、これは前座にしかすぎず、英軍の総攻撃は十一月一日から二日の夜、この戦線のさらに南方ではじまった。

英軍の機甲二個師団がこの突破口から突入しできた。

これはアフリカ軍団の意表をついたものであったが、彼らはひるまなかった。

大戦車戦がエルアカキール丘陵付近でおこった。

英軍戦車部隊は、どんなに損害がでようが戦いぬけと命令されていた。

ドイツ軍の対戦車砲は必死になって食い止めようとする。

もし、ここで食い止められなければ機動戦になる。

そうなれば、もはやアフリカ軍団に、それを続ける力はなかったのだ。

この戦線での正面衝突で、ドイツ軍の戦車は減っていた。

だが英軍は、戦車の損害がいかに多くても平気なほどになっていた。

ある英戦車旅団は十一月二日の日没までに九四両のうち七〇両を失ったが、翌日には数百両の新鋭の戦車が補充され、疲れ切った三五両のドイツ軍戦車をやっつけようと姿を現したのである。

10 撤退不許可のヒトラー返電 top

フーカの戦線に後退すべき時機がきた、とロンメルはさとった。

自動車をもたないイタリア軍には、もうすでに遅過ぎたかもしれない。もう一刻の猶予もならなかった。

十一月二日、ロンメルはヒトラーにこのむね電報するとともに、先頭部隊のフーカヘの撤退を命じた。

彼は性分にあった機動戦をまたやることになったのである。

トーマ将軍がアフリカ軍団を指揮して、しっかりと戦線を保持する。

いまやこれが撤退を援護できるただ一つの部隊であり、アフリカ機甲軍脱出の鍵であった。

ところが不幸なことに、ヒトラーは、この時機にロンメルに激励の電報を送っていた。

最後まで陣地で頑張れ、勝利か死かである、という。

この電報は、ロンメルが電報を発信してから三日後に到着した(暗号解読のためのおくれもあった)。

このことからロンメルは、これが十一月二日の電報にたいする返電であると思った。

ロンメルにとって、これは「撤退することはならん」という完全な拒否を意味した。

ロンメルは、これに従うことにした。

しかし、これで最も危急なときに、撤退の統制を失うことになってしまった。

11 撤退の時機のがす top

いまにも崩れそうな陣地にしがみついている部隊は、なお頑張れと命令された。

フーカに撤退をはじめた部隊のなかには、浮足だっている戦線に戻り始めた部隊もあった。

ロンメルの気持は煮えくりかえるようだった。

軍事的には、ヒトラーの命令に忠実にしたがえば、アフリカ軍団を死へおいやることになる。

またヒトラーが、戦場での彼の作戦指導に介入してきたことも大きなショックであった。

ヒトラーヘの信頼はぐらつきはじめた。

アフリカ機甲軍は三日、三つの陣地を保持していた。

そのどれももち続けられるものではない。

フーカでは先遣された第九十軽機械化師団の部隊が、付近にいたイタリア軍の部隊とともに手薄な陣地についていたが、たやすく迂回される危険があった。

エルアラメインの当初からの陣地では、まだ第百六十四師団とラムケ・パラシュート旅団の一部の部隊が頑張っていたが、イタリア軍の部隊は全くバラバラになって、敗走するか、捕虜になるのを待っていた。

シジアブド・エルラーマン道の西では、アフリカ軍団とアジエテ戦車師団と第九十軽機械化師団の一部がヒトラーの命令の犠牲になろうと覚悟していた。

これら独伊軍の周囲には、英軍部隊がアフリカ軍団の外翼をさらに迂回しようとし、あるいは中央部を突破しようとして動いていた。

実際に、十一月四日の朝には、アフリカ機甲軍は、フーカにいる部隊は別として、降伏する以外に道のない状態であった。

しかし三日の午後に行われた英軍の突出作戦が失敗に終ってしまった。

これは地雷原の通路上でおこった大変な混乱が、一つの原因であったが、最後の花を飾ろうと頑張ったアフリカ軍団の敢闘によるものであった。

四日の朝になっても、まだ部隊が行動できる状態にあるのを知って、びっくりしたロンメルは、この日かさねてヒトラーに撤退の許可を求めた。

フーカに向って一部ずつ後退するというのである。

その夕刻、とうとうヒトラーの許しをえた。

しかし、このときまでには、アリエテ戦車師団とイタリア軍の大部分は壊滅していた。

アフリカ軍団も崩れはじめ、先頭にあって戦車にのって戦っていたトーマ将軍はとらえられてしまった。 |

勝者と敗者:英第8軍司令官モントゴメリー将軍(右)と

捕虜になったドイツ・アフリカ軍団長トーマ将軍(左)

|

12 みじめな敗走 top

一部ずつの撤退などということは、意味をなさなくなった。一たび退却行動がはじまると、なにものも全軍の敗走を留めることはできなかった。

四日の夜中、ドイツ・イタリア軍は西に向って壊走した。危険な海岸道方面をさけて、砂漠を走るのであった。

いたるところで、名状しがたい混乱が続いた。

あちこちで両軍の縦隊がぶつかる。

暗夜のなかをドイツ軍はかろうじて追撃軍よりもさきにフーカの陣地についた。

そこにいたイタリア軍はもう西に逃げてしまっていた。

ロンメルとしては、英軍主力が追撃してくるまでに、なんとか防御態勢をとらねばならない。

その状態のみじめさは、ざっとかぞえて戦車は約四〇両、八八ミリ砲はない。一〇門あまりの野戦砲と対戦車砲に一〇〇〇人を少しこえるほどの歩兵がいるだけであった。

東のほうではその友軍、とくにラムケ・パラシュート旅団が動きはじめたところだが、その運命はわからない。

いつものことだが、燃料は少なく水もたりない。兵士は全く疲れ切っていた。昼も夜も空からの攻撃になやまされた。

しかし、英軍の追撃によってアフリカ軍団が悩まされたのは、五日の昼すぎになってからで、このちょっとした合間にロンメルは、完全な敗走におちいっていた部隊に、なんとか統制をとる手を打つことができたのであった。

top

****************************************

|