|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

8 エルアラメイン前面で死闘

一九四二年〔昭和十七年〕六月二十五日、ロシア戦線では巨大な兵力のドイツ軍が、コーカサスの油田めざして突進しようとしていた。

一番近い油田のマイコプまで四〇〇キロ、バターの油田はさらに一〇〇〇キロさきであり、イラクの油田までは困難な高地をこえてまたさらに八〇〇キロもあった。

この同じ日、ロンメル元帥の機甲軍は、わずか六〇両の戦車と三五〇〇人の歩兵、およびイタリア軍の四四両の戦車と六五〇〇人の歩兵をもって、イラクから一七〇〇キロの地点にいた。

石油だけをめざすなら、イラクからくる送油管の末端ハイファ〔現在のイスラエル領〕まで、わずか九〇〇キロである。ロンメル軍は、ロシア戦線のドイツ軍よりも、めざす石油には、ずっと近くにいたのである。

ロンメルは、先頭の第九十軽機械化師団とともに前進し、二十五日には、早くもマルサマトルーの西五〇キロの地点に達していた。

このときロンメルの部隊には、装甲のあつい長砲身の七五ミリ砲をもった新式の四号F型戦車が配備されていた。

一方、イギリス軍では、歩兵部隊に新式の六ポンド対戦車砲が配備されていたが、これでは、「グラント」戦車五〇両と二ポンド砲装備の戦車一〇〇両にへってしまった戦車戦力のおぎないにはならなかった。

これまでの経験では、アフリカ軍団に対抗する場合は「グラント」戦車なら同数、二ポンド砲戦車なら三対一の優勢を必要とする。

従って現在の保有戦車数からすれば、戦術的にはロンメル軍のほうが強力であった。

イギリス軍は浮足だっていたが、英空軍は激しい反撃をくわえてきた。 |

アフリカ軍団工兵隊の活躍:味方を前進させるためには、

対戦車壕に架橋し(上)敵を前進させぬためには地雷を敷設した(下)

|

1 マルサマトルーの戦い top

イギリス軍は、はじめマルサマトルーを“ここを最後”と固守する方針であった。ところが二十五日、中東方面総司令官オーキンレックは、軍司令官リッチーを罷免して、みずから第八軍の指揮をとり、この戦場ではロンメル軍をおくらせるため、持久戦闘をやることに方針を変更していた。

このためにロンメルが、二十六日にマルサマトルーを攻撃したときには、指揮官交代による不安定で危険な瞬間をついた結果となった。

このときイギリス軍の部隊長たちは、新司令官の方針をくわしく知る余裕もなかったのである。

ロンメルは、イギリス軍のこうした内幕を知らなかった。

彼は、イギリス軍はトブルク同様に、マルサマトルーを固守するであろうと予想し、ここを急襲して歩兵の主力を捕捉しようとしていた。

ロンメルはまた、イギリス軍はマルサマトルーの北の海岸に近い平地と台地に、ふかい地雷原をつくり、歩兵四個師団で守備し、第一機甲師団は砂漠側の南翼に配置している、と判断していた。

ところがイギリス軍は、歩兵の大部分をマルサマトルーに集中配置し、第一機甲師団はロンメルの予想よりもはるかに南におき、この両者の中間部は、きわめて微弱な兵力で護られていた。 |

ロンメル元帥ば『シュトルヒ』連絡機を駆って空からも指揮をした

|

そこで、英第一機甲師団を撃破しようとアフリカ軍団が南に迂回したときに、第一機甲師団にはぶつからないで、この弱い中央部を突破することになった。

このため、アフリカ軍団の南翼を前進した第十五機甲師団は、ニュージーランド師団に支援された英第一機甲師団の全兵力と、単独で戦うことになってしまった。

もしこのとき、イギリス軍が果敢に行動していたなら、ロンメルの運命はここできまったかもしれない。

なぜなら、第十五機甲師団が四倍も優勢な英第一機甲師団を撃破することは期待できないし、もし第十五機甲師団が崩れれば、第二十一機甲師団や第九十軽機械化師団は、この勝ちほこる英第一機甲師団とマルサマトルーにいる英歩兵師団から挟撃をうけるのはまず、ま違いないからである。

しかし、英第一機甲師団長のゴットは、戦いが二十七日にいたって激しくなるにともない、不思議にも不安の色をしめしてきた。

ドイツ第十五機甲師団の攻撃は挫折し、第二十一機甲師団がこれを助けようと英第一機甲師団の背後を攻撃したが、側面を護っていたニュージーランド師団の反撃をうけて阻止されてしまった。

このとき第二十一機甲師団の戦力は、わずか戦車二三両と、疲れ切った歩兵六〇〇人に減少していたのだから、これは当然であったといえよう。

戦況はイギリス軍に有利であったが、英第八軍司令部では、南で突破され崩壊している部隊からの報告などを勘案して、南の戦線を救援する必要があると判断し、マルサマトルーから、一部の歩兵部隊を派遣することにきめた。

2 英第一機甲師団長の失策 top

一方、ゴット英第一機甲師団長はニュージーランド師団が苦戦しているものと判断した。

六月二十七日の午後七時、第九十軽機械化師団は、マルサマトルーの東に進出して海岸道を遮断した。

その三〇分後には、英軍二個旅団が南にいるイギリス軍を救援するために、出撃することになっていた。

ところが、ちょうどこのとき、ゴットは、オーキンレックの持久戦の方針に基いて、後退する時機がきたものと判断してしまった。

そこでゴットは午後七時二十分、第一機甲師団に後退を命じた。

驚くべきことに、この退却の命令はニュージーランド師団に知らされなかったばかりか、第八軍司令部にも報告されなかったのである。

アフリカ軍団にとって、このあとの出来事は奇跡のようなものであった。

このとき第九十軽機械化師団以外は、すべてイギリス軍にはばまれて、攻撃は停滞していたのである。

マルサマトルーから英歩兵部隊が出撃してくるのも脅威だが、これは砲兵の強力な砲撃をもって阻止できるであろう。

しかし、強力な英第一機甲師団が台地上にがんばっているのが大きな脅威であった。

イタリア軍部隊がおくればせながら西から駆け付けたとしても、たいしてあてにはならない。

ところがこのとき、この大きな脅威がなくなったのである。

どうした理由かわからないが、英第一機甲師団は東にむけて退却してしまい、アフリカ軍団は戦わずして戦場を手中におさめることになった。

|

北アフリカ海岸:英兵やインド兵の捕虜をつかって荷役をする補給の源でもあリ(上)砂漠のほこりを洗いおとす憩いの場でもあった(下)

|

|

|

3 マルサマトルーからアラメインヘ top

こうして英第十軍団の全部はマルサマトルーにとじこめられたが、必死に脱出をほかっていた。

ロンメルはくやしがったが、英第十軍団は自動車化されている部隊であったので、大部分が夜のくらやみに乗じて東に逃げさり、ここで英軍歩兵の主力を捕捉撃滅しようという企図は不成功に終った。

ともあれ、マルサマトルーの戦いは、またもロンメルの勝利に帰した。

二十九日早朝には、ドイツ軍はマルサマトルーの砦を占領し、大量の軍需品を捕獲した。一個師団を装備できるほどの量で、ロンメルをよろこばせた。

英軍捕虜は六〇〇〇人であった。

エジプト西方砂漠の最後の港は、こうしてロンメルの手におちた。

しかし、英軍に大損害はあたえたものの、その歩兵の大部分は健在で、エルアラメインの陣地に向って後退していた。

ここにはかなり以前から、大急ぎで陣地が構築されており、すでに新しい部隊も配置されていた。

この戦線こそ、イギリス軍がドイツ軍に対抗できる最後の拠点であった。

ロンメルは、急追を命じた。エルアラメインの英軍陣地が完成しないうちに、また退却する英第八軍が、この防御線に達しないうちに突破する、これがロンメルの決意だった。

ロンメルの部隊は、二十九日早くも東にむかった。イタリア軍歩兵師団も追随する。

ロンメルは、もちろん指揮車“マンモス”〔イギリス軍から捕獲したもの]に乗ってアフリカ軍団の先頭部隊とともに前進していた。

大事なときには軍隊とともにいる、これがロンメルの方針であった。

二十九日夕刻には、アフリカ軍団の先頭の部隊は、早くもアレキサンドリア〔ナイル川デルタ地帯の北西端の都市〕までわずか二〇〇キロに迫っていた。

4 ドイツ軍?イギリス軍? top

この一九四二年の六月の終りごろ、ロンメル機甲軍の前進する道のそばにたって、これをみている人がいたとしたら、目をこすって、一体、だれと誰が戦っているのかな、と思ったに違いない。

しかし上空では、誰が何をしているのかは、ハッキリわかった。

英空軍の爆撃機が次々と東から現れて前進する独伊軍を爆撃する。ドイツ機はたまにしか現れない。

ロンメルの前進がはやすぎて、航空基地を前進させるのがまにあわないのである。

だが地上では、敵味方ともほとんど全部の部隊が英国製の車に乗っている。

(そしてドイツ兵の多くは英国製の軍服をきている)

傍観者のまえを、まず英軍のトラック、大砲、歩兵などの大群がエルアラメインに向って(パレスチナまでもいくのかな、と思っていたものもあろう)走りすぎていく。

追いたてられている。時々は止って、急追するドイツ軍に反撃する。

これにつづいてドイツ軍の装甲車とオートバイの一群が疾走する。

またあとに若干の大砲がくる。(その一部はドイツ軍に捕獲された英軍の二五ポンド砲である)

これらの追撃隊がイギリス軍の後衛部隊に追いつくと戦闘が起って数両の車が火をふく。

イギリス軍のある者は捕虜にされるし、ドイツ軍の負傷者は車で西に向う。

そのあとからまた、イギリス軍の車両部隊の大群が走ってきた。

最後の瞬間にマルサマトルーの包囲をやぶって逃げてきた部隊である。

兵士たちはみな、追い立てられボンヤリした顔をしている。

大部分の者は敵をみていないのである。

それでも彼らは、海岸道のどこかに待ちぶせしているかもしれない敵を、たえず心配しながら逃げていく。

南方の砂漠の内陸部には英第一機甲師団が、上級司令部との連絡を失ってノロノロと動いていた。

エルアラメインでの最初の戦闘には、間に合いそうもない。

それから、本物のアフリカ軍団が現れる。少数のイタリア軍部隊も一緒になっている。

北アフリカでの作戦、おそらくは戦争の将来を、またロンメル元帥の名声をその手ににぎっている、少数の献身的な将兵である。

前進する左は海である。

とびこんで戦塵を洗い落したかっただろうが、もちろんその暇もない。

5 分捕品で装備 top

ロンメルの兵たちは、ひたすら急いでいた。

彼らの車両はドイツ製やイタリア製のものはわずかしかない。

軍服の大部分は英国製、大砲もイギリス軍のものである。

ある部隊ではソ連軍の砲を使っている。(前年ロシア戦線で捕獲したものである)

しかし戦車の大部分は、ドイツ製であった。

あるものは一〇〇回に近い戦闘と、何十回も修理をうけたという名誉ある戦車だが、乗員同様に駄目になってしまう率は早い。

海岸道に沿っての進撃の戦利品は、膨大なものであった。

燃料にいたっては金のように貴重たものだが、なんであれ、ロンメルの軍には“御馳走”であった。

戦争の初めから、ロンメル軍は敵の兵器をあてにしている。実際のところ、寄生虫みたいな軍なのである。

このあとに現れるのがイタリア軍である。ノロノロではあるが、アフリカ軍団に追いつこうとして前進している。将校たちは、また破滅に向ってつき進んでいるのではないかと心配している。

だが、こわいボスがいる。エルウィン・ロンメル元帥である。

“マンモス”に乗って後方に走り、前方に行き、独伊両軍部隊に、砲声に向ってあくまで前進せよ、と激励する。

ロンメルは一年前にくらべて、少し痩せた。当時ほど感情の激しさはみせず、落ち着いている。

彼は、この勢いさえ維持できれば、攻撃成功のチャンスがあると信じていた。

部隊は疲れ切っているが、危険にさらされているとは思っていない。

いつでも安全なところに引返せるのだ。

しかし、少なくともいまは、もう一度マルサマトルーでの戦いのように、側面と背後から一撃をくわえれば、敵は崩壊するに違いない、と彼は考えていた。

つまり、ロンメルの戦法の要点は、直接的攻撃をさけ、アフリカ軍団を敵のなかに、また周辺に徐々に浸透させて、イギリス軍を砦からひきずりだすことにあったのだ。

|

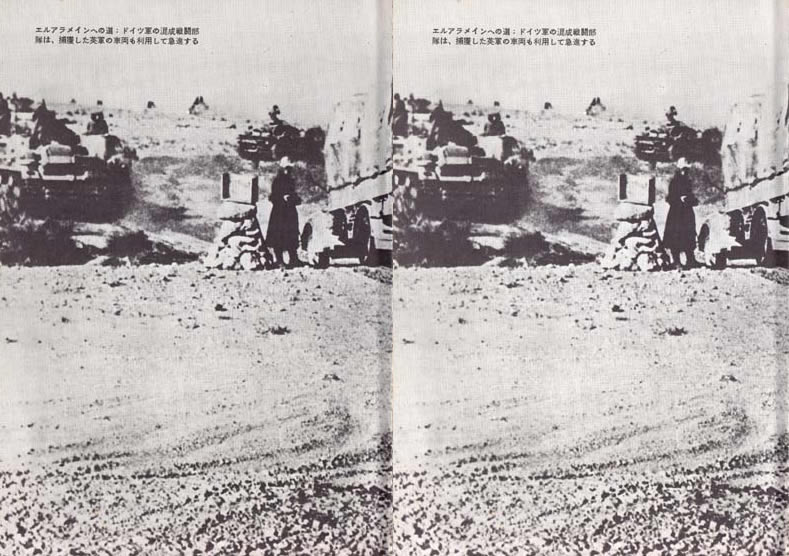

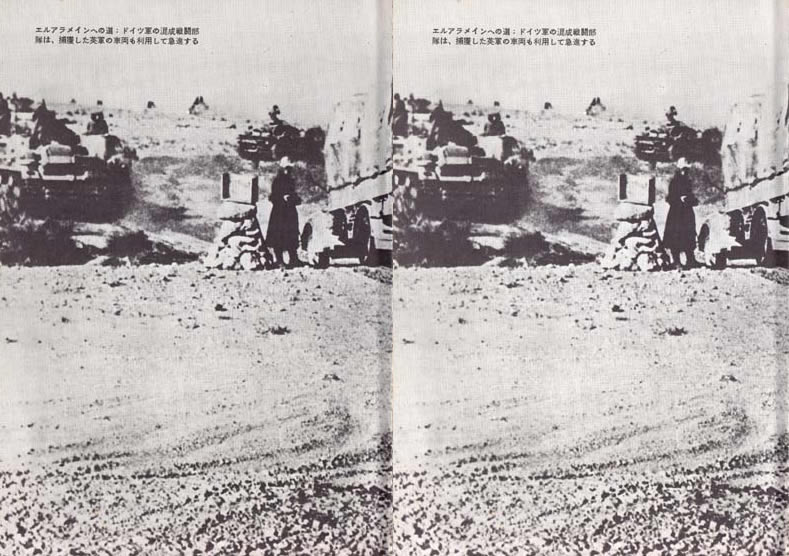

エルアラメインへの道:ドイツ軍の混成戦闘部隊は、捕獲した英軍の車両も利用して急進する

|

6 エルアラメイン前面に到達 top

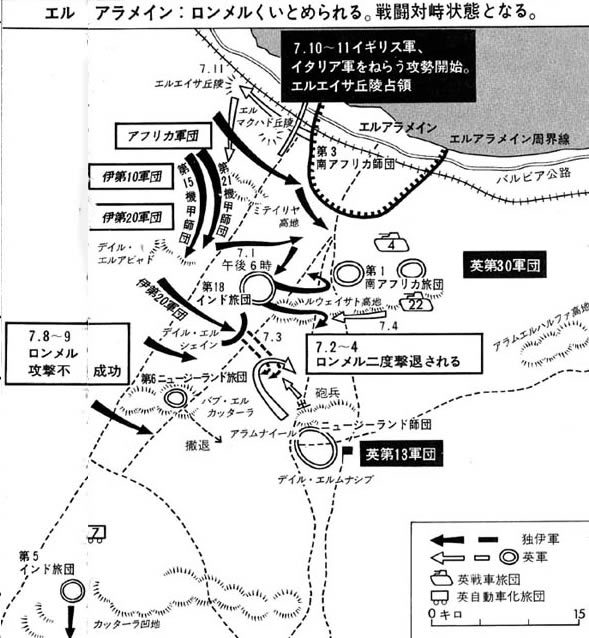

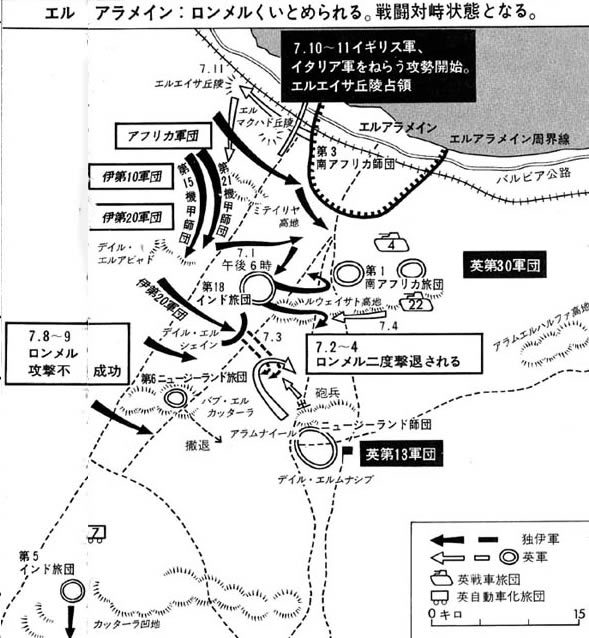

オーキンレックが必死になって防備しているこのエルアラメインの抵抗線は、北は地中海から、南はカッターラ凹地におよぶ六〇キロの地帯である。

オーキンレックはこの全線を保持するだけの兵力をもっていないので、要所にだけ退却してきた第八軍の部隊を配置した。

機甲師団が戻ってきて、間隙部にすべりこんできた敵に反撃できるまで、なんとか、持ち堪えさせようというのが、彼の計画であった。

オーキンレックはまた、強力な砲兵部隊を集中〔ニュージーランド砲兵隊〕し、アフリカ軍団にまっこうから砲撃するつもりで準備していた。

このときのイギリス軍の歩兵部隊は完全に自動車化されていたので、今迄のように一定の土地にしがみついている“ハリネズミ”陣地ではなく“ハリネズミ”自体が活動できる態勢になっていた。

六月三十日の朝、ドイツ第九十軽機械化師団は、エルアラメインの主陣地の前面に現れた。その日の午後、ロンメルは、翌七月一日早朝から当面の敵を攻撃するごとにきめた。

また第九十軽機械化師団で海岸陣地を攻撃し、アフリカ軍団はマルサマトルー方式で砂漠のなかを迂回、前進して英第十三軍団の背後を攻撃しようという計画であった。

こんな計画をたてたからといってロンメルは気が違ったわけではない。

彼は、弱い、浮足だったイギリス軍が対峙していると信じこんでいたのである。

それにムソリーニがカイロでの勝利のパレードの先頭にたとうと、白馬をつれて北アフリカにきていた。

ロンメルにしても、御大をそう長く待たせるわけにはいかないと思ったのであろう。

しかし、ロンメルの部隊への補給は細ってきていた。

|

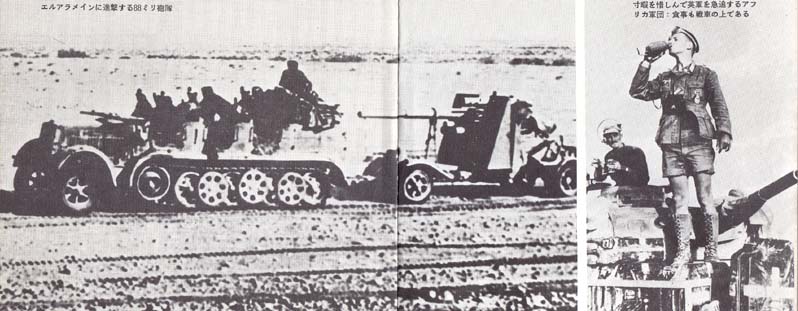

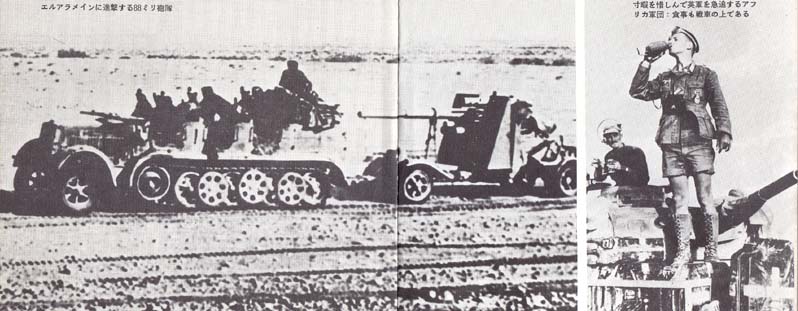

(左)エルアラメインに進撃する88ミリ砲隊、(右)寸暇を惜しんで英軍を急進するアフリカ軍団:食事も戦車の上である

|

7 ルウェイサト高地の激戦 top

七月一日、第九十軽機械化師団は、事前の偵察も十分にしないままに、オーキンレックの部隊を攻めにかかった。

この攻撃は敵の配置をほとんど知らなかったので、敵陣地を迂回したつもりが、まっただなかにとびこむ結果になって、最もさけねばならない消耗戦闘にまきこまれてしまった。

四時間後には、南を進んだアフリカ軍団主力も、進路のとり方が悪かったことや、疲労のせいもあって、これも第九十軽機械化師団の南でイギリス軍の守備地区(デイル・エルシェインの陣地)にぶちあたり、強行突破しようとしたが、強烈な抵抗をうけて、一日中食い止められてしまった。

イギリス軍の機甲師団は、この日戦場に現れなかったが、エルアラメインの全英軍陣地の深さが段々わかりはじめた。

アフリカ軍団の東への攻撃は、すべて激しい砲火に見舞われていた。

イギリス軍は、今や浮足だっているどころではなかった。

そのうえ午後遅くには、これまでなりをひそめていた英軍戦車部隊が、用心深くルウェイサト高地に沿ってデイル・エルシェインに向って進出してきた。第十五機甲師団は、この攻撃かうけて撃退されてしまった。

七月二日までには、マルサマトルーと同様に、エルアラメインもいっきに突破してしまおうというロンメルの希望は、はかなくも消えてしまった。

また、慎重に準備したガザラのときのような攻撃が必要になってきた。

しかしまた、一九四一年のトブルクのときのように、必要な資材も時間の余裕もなかった。

|

アフリカ軍団長クルーウェル中(左)と第二十一機甲師団長ビスマルク少将

|

アフリカ機甲軍参謀長フリッツ・バイエルライン少将

|

8 押しかえされるロンメル軍 top

ルウェイサト高地の南では、アフリカ軍団が再び東にむかい、同時に第二十一機甲師団が高地の北に向って動こうとしていたが、英第十三軍団の圧力は、ときがたつにつれて、激しさをくわえてきた。

ロンメルは万策つきたとは思ったが、七月三日、もう一度アフリカ軍団に攻撃再開を命じた。

しかし七月一日よりもさらに増強された敵をまえにしては、これも成功しなかった。

側面援護のため派遣したイタリア軍第二十軍団(アリエテ戦車師団とトリエステ自動車代師団)も砲兵弾幕に突っ込んで、ニュージーランド砲兵の反撃をうけてしまった。

攻撃の手をゆるめて、敵に貴重な時間をあたえることは不利であるが、このうえ攻撃を継続することは、いたずらに戦力を消耗するばかりである。

数日でも軍隊を休ませ、補給整備もしなければならない。

こう決心したロンメルは、追いついたイタリア軍師団に、大急ぎで海岸から内陸のできるだけ奥まで防御配備につかせ、その後方にアフリカ軍団を引揚げることにした。

第二十一機甲師団は、四日の夜、戦線を引揚げた。退却の兆候とみたイギリス軍は、激しく迫ってきた。

第十五機甲師団はこの日、英機甲師団によってルウェイサト高地から追払われ、迫ってくるイギリス軍を八八ミリ砲で、なんとか食い止めていた。

まさにアフリカ軍団の危機であった。

アレキサンドリアをわずか二〇〇キロの目前にして、ロンメルの進撃はこうして止ってしまった。

両軍とも攻撃を続行する力はもちろん、気力もなくなっていた。

しかし両者のあいだには大きなちがいがあった。

アフリカ軍団はあちこちから増援部隊をかきあつめ、疲れ切ったままの兵士と兵器資材を使用しなければならないのに反して、英第八軍には新しい部隊と資材を送り込み、疲労した部隊は後方に引揚げることができたのである。

オーストラリア師団がルウェイサト高地の守備につき、第七機甲師団がその南翼を固めた。

新鋭の部隊がスエズ運河をわたって、ナイル川のデルタ地帯に到着していた。

英空軍は、全戦域にわたって激しい攻撃を続け、独伊軍の陸路および海上からの補給輸送にたいして、夜間でも攻撃をくわえて妨害していた。

|

エルアラメイン付近で降伏した英兵

|

9 英軍、反攻に転ず top

七月八日、ロンメル軍の兵力はアフリカ軍団の二個師回で、戦車五〇両、各師団の歩兵連隊は兵三〇〇人、対戦車砲一〇門〔定数は戦車三七一両、対戦車砲二四六門〕をもっていた。

また第九十軽機械化師団は、歩兵四個連隊で、兵員一五〇〇人、対戦車砲三〇門。〔定数は対戦車砲二二〇門〕そしてイタリア第二十軍団は、戦車二個師団と自動車化師団であるが、戦車合計五四両、対戦車砲四〇門〔定数は戦車四三〇両、対戦車砲二二〇門〕、イタリア軍歩兵師団もついてきているが、全部で九個大隊、各大隊は約二〇〇人という兵力であった。

これでは、到底、軍団とも師団とも呼べる兵力ではない。

オーキンレックは“ロンメルは危機にあり”とみてとり、イギリス軍は攻撃しうる力がついたと確信したので、七月十日に攻撃を開始した。

このころロンメルは、イギリス軍はいぜんとして攻勢にでることをためらっていると思っていた。

その時、イギリス軍がパブ・エルカッターラから孤立して危険であるとして、七月八日、ニュージーランド師団を後退させたのを知ったロンメルは、これで英軍戦線は崩れかけているとみて、翌九日、第二十一機甲師団にこの方面から攻撃させた。

戦機をつかんで起した行動とはいっても、それは無謀であった。

アフリカ軍団には攻勢を続けるだけの力はすでになかった。

ロンメルが気のつかないうちに、主導権はイギリス軍に移っていたのである。

そこへ十日のイギリス軍の攻撃がはじめられたのである。

この攻撃は、ロンメルの全く予期しない時機にされたばかりでなく、場所がまた、全く意外なところであった。

それは北の海岸道の両側を護っているイタリア軍のサブラタ歩兵師団の戦線にむけられたのである。

オーストラリア師団は、たちまちこの戦線を突破して、敗走するイタリア軍を追って西に進撃した。

今やアフリカ軍団は、パブ・エルカッターラに向って攻撃するどころではなかった。

戦線後方の補給基地が危ない。

ロンメルはただちに攻撃の中止を命じ、第十五機甲師団を率いて北の戦線に急行した。

サブラタ師団はほとんど殲滅〔せんめつ]され、配属されていた砲兵中隊は一発も撃たないうちに、敵に蹂躙〔じゅうりん〕され、武器も弾薬もすてて敗走した。

このとき戦線を持ち堪えたのは、アフリカ機甲軍司令部の参謀たちであった。

情報参謀メレンティン中佐は、みずから付近にあった機関銃や対戦車砲をかきあつめ、おりしも駆け付けた第百六十四軽機械化師団(クレタ島から空輸された)の一部の部隊を指揮して、どうにか敵を食い止め、戦線の崩壊を防ぐことができた。

北上した第十五機甲師団も、オーストラリア師団の側面を攻撃していくのが精一杯であった。

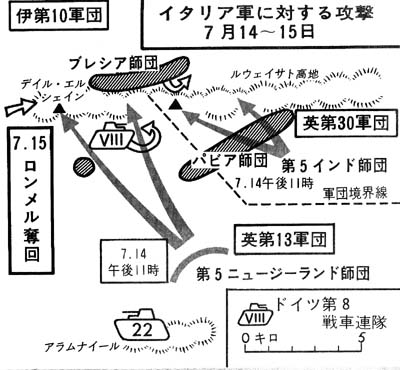

10 弱いイタリア軍が攻撃目標 top

オーキンレックは、弱いイタリア軍を攻撃する戦法をとっており、サプラタ師団は致命的打撃をうけた。

翌十一日、英軍は攻撃を続けて、海岸道の南にいたトリエステ自動車化師団に大打撃をあたえた。

疲れ果てたドイツ軍部隊は、休む暇もなく、救援に駆け付けなければならなかった。

エルアラメイン付近では、攻撃と反撃とが繰返されていた。両軍とも地雷原と、激しい砲兵の弾幕にぶつかって、またも戦況はいきづまった。

ロンメルは、なんとかアフリカ軍団を使わずにおこうと考えたが、いまとなってはイタリア軍を、ドイツ軍の“コルセット”なしにほうっておくわけにはいかない。

ガザツの戦線で初めてやった補強策が、またもとられることになった。

イタリア軍のいるところ、どこでも敵の攻撃を予期しなければならない。

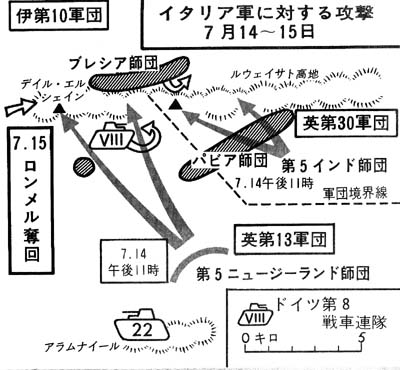

(大きな成果をあげたイギリス軍のつぎの攻撃は、やはりイタリア軍にむけられ、ルウェイサト高地のブレシア師団とパビア師団が攻撃されたのであった)

一年とたたないうちに、イギリス軍の戦法は一変していた。

以前はアフリカ軍団は、磁石の反対の極のように、イギリス軍の機甲師団をひきつけたものであったが、今では同極のように英機甲部隊は、離れてしまう。

もちろんアフリカ軍団がイギリス軍を捕捉したことは何度かあったが、そのときにイギリス軍は、大抵の場合、対戦車砲の配備を終っていて、労せずしてドイツ軍の攻撃を阻止できる防御配置についていた。

これを知ったロンメルは、選抜した将兵でイタリア軍を支えるのをやめて、かわりにアフリカ軍団の部隊を、イタリア軍の戦闘区域に配置する戦法をとりはじめた。

こうして、敵がイタリア軍の戦線に攻撃をしかけてきたときに、駆け付ける距離を減らすことにしたのであった。

これとともに、ロンメルはカッターラの凹地から海にいたる間に、奥ゆきの広い地雷原をつくることに努力した。

この結果、戦闘は、いぜんとして中部地区の、見通しのきく高地地帯を中心に続けられたが、戦術的にもすぐれた人工的な地形が、こうしてつくられていったのである。

11 果敢なドイツ第八戦車連隊 top

英インド師団が、十四日の夜、ルウェイサト高地のイタリア軍のパビア師団を襲ってきた。

同時に第二ニュージーランド師団が、南方の砂漠地域から飛び出して、イタリア軍ブレシア師団を攻撃した。

ドイツ機甲軍司令部では、海岸付近に侵入したイギリス軍を反撃する、第二十一機甲師団の戦闘に注意を集中していたので、ルウェイサト高地にたいするイギリス軍の動きは、単なる襲撃ぐらいにしか思っていなかった。

ところが、翌朝になってみると、イタリアのパビアとブレシアの両師団が、大損害をうけたことが明らかになった。

両師団は後方へ逃げこみ、後方地域にまでパニックが拡がった。

全高地はイギリス軍の手におちたように思われた。

それというのも、このときニュージーランド部隊が夜の闇に乗じて、高地の南地区で行動していたドイツ第八戦車連隊のなかに、突っ込んできたからである。

ドイツ第八連隊の連隊長は、驚くべき果敢さでニュージーランド歩兵師団の一大隊に襲いかかった。

敵の対戦車砲をやっつけ、ルウェイサト高地の西にいるアフリカ軍団主力のほうに、捕虜をつれて引揚げてしまった。 |

|

英軍戦車部隊は、度胆をぬかれたのか、地雷原におじけづいたのか、またもニュージーランド歩兵師団の、イタリア軍戦線突破の戦果を活用しようとはしなかった。

一人の指揮官の果敢な決心が、戦いの流れを変えたのである。

アフリカ軍団も果敢であった。ただちにルウェイサト高地奪回のため前進した。

これを援護する強力な砲撃のまえに、英軍戦車部隊はたちすくみ、ドイツ軍はさらにニュージーランド兵一〇○○人を捕虜にした。

ニュージーランド軍の捕虜になったイタリア軍二個師団の将兵は、カイロに送られるため集合させられていたが、自分たちをつかまえた敵が捕えられたので、自由の身になることができた。

12 “臆病な英軍戦車隊” top

この戦闘は、形のうえではまず両軍互角であろう。

しかし心理的には英軍戦車部隊は、全く面目まるつぶれである。

ニュージーランド歩兵師団は英軍戦車部隊を“最も頼りにならない臆病な部隊”とこきおろした。

もちろん、英軍戦車部隊の乗員たちは老練で、策略にたけてはいたが、今迄何度も、酷い目にあわされた経験から、自然と消極的になっていた。

それに、新前の未熟な部隊でも、激戦につぎこまなければならなかったのである。

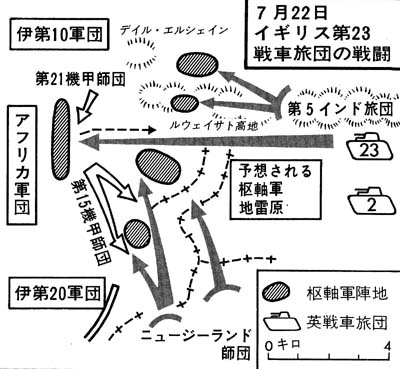

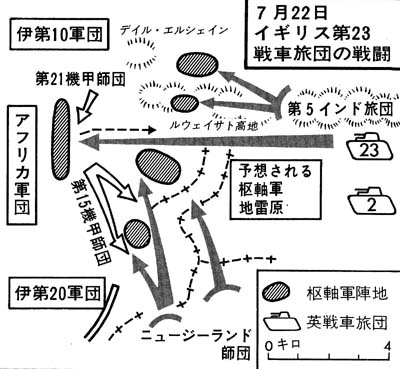

七月二十一日までに中東方面総司令官オーキンレックは、英本国から第二十三戦車旅団を増援された。

全く戦闘の経験をもたない部隊である。

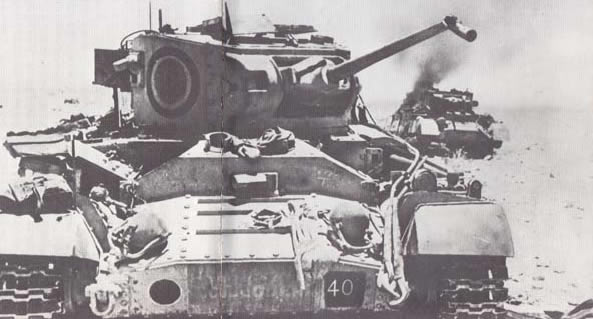

この戦車旅団は、新式だが、火力の弱い「バレンタイン」戦車を装備していた。

この旅団の緒戦の戦場としてえらばれたのは、ルウェイサトの高地であった。

その戦法は、まずニュージーランド師団が南の斜面を占領する、ついで東から戦車旅団とインド歩兵旅団が攻撃するというものであった。

前回の攻撃方法と少しでも変えてこそ、戦法という意味がある。それなのに、全く同じであった。

ドイツ軍は同じではなかった。

この地区は前回の奪囲いらい、アフリカ軍団がしっかりとにぎっていたし、地雷原は奥深く、対戦車砲の陣地も数をまし、しかもよく隠されていた。

そして独伊軍の機甲部隊は、みな戦線の後方近くに配置されて、いつでも反撃にでられる態勢を整えていた。

ニュージーランド師団は、英軍戦車部隊を信用していなかったので、ろくろく打合せもしない。

しかも、戦車部隊が通り抜けれるだけの通路を地雷原に開設することにも失敗した。

砂漠での戦闘は、今迄数多くあったが、この戦闘ほどイギリス軍にとって成功のチャンスの少ない戦いはなかった。

アフリカ軍団は二十二日朝、戦車と協同せずに攻撃してきたニュージーランド師団を蹴散らした。

このとき第二十三戦車旅団がルウェイサト高地の南端を、密集した隊形で前進してくるのが望見された。

戦車は、たちまちいたるところで地雷にひっかかった。

そして、荒れ狂う八八ミリ砲のまえに、何十という戦車が燃え上がった。

まさにウェリントン〔ワーテルローの戦いでナポレオンを撃破した英国の名将]の言葉「奴らは、古い、同じ戦法で攻撃してきた。

だから、我々は、同じ古い戦法でやっつけた」そのままであった。

第二十三戦車旅団は、この戦闘のほかに、オーストラリア軍のミテイリア高地攻撃にも参加したが、両方の戦闘で戦車一〇〇両以上を失った。

猪突猛進、下手な戦法の見本であった。 |

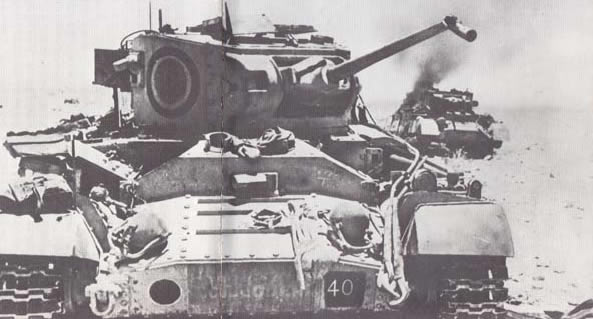

ルウェイサト高地の激戦で破壊された英軍の「バレンタイン」戦車

|

13 前途は暗いロンメル top

ロンメルの消えかけた希望が、またよみがえってきた。

この防御戦闘で相当な成功をおさめたことが、なかなかはかどらない防御態勢を整える安定要素になった。

イギリス軍の攻撃はこのあとも続いたが、二十二日ほどの激しさはなく、英空軍の攻撃や遠距離砂漠挺進隊の襲撃なども、のびきった補結線を妨害したが、とにかくロンメルの当面の危機はさった。

しかし、今後の見通しは暗かった。

これまでの勝利と名声が、アフリカ軍団をエルアラメインにしがみつかせていた。

一方ベルリンのヒトラーからは、カイロ攻略をせっつかれていたので、今や、面目にかけても撤退するわけにはいかなかった。

こうしているうちにも、ムソリーニは、用意した白馬もむなしくカイロ入城は先にのばして、ローマに帰っていった。

top

****************************************

|