|

****************************************

Home ポーランド チェコ フランスⅠ フランスⅡ イタリア ドイツⅠ ドイツⅡ デンマーク パレスチナ

オラドールの記憶――ナチスに虐殺されたフランスの村

(岩切信・文 山本耕二・写真 母と子でみる A31 草の根出版会 2003年刊)

1 関連地図とグラビア top

|

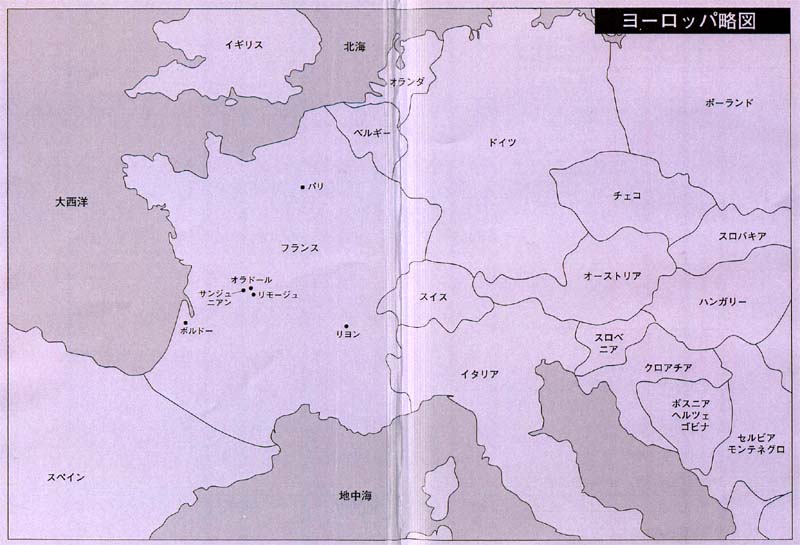

オラドールはパリの南西にある小さな村。ここでナチスの大虐殺があった。

|

|

オラドール村の追悼集会(1998年6月10日)

|

村の墓地。子供から老人まで多くの墓石には

「1944.6.10」と刻印されている。

|

2 はじめに top

日本からフランスを訪れる人の中で、パリから鉄道で大西洋岸のボルドーまで旅する人も少なくないだろう。

パリ・オステルリッツ駅から急行列車に乗ると三時間、途中駅のリモージュに停車する。

濃紺(のうこん)の地に金色の装飾模様が鮮やかな磁器、リモージュ焼で知られる町である。

このあたりリムーザンと呼ばれる一帯は、南部の中央山塊から大西洋に向けてなだらかな起伏が続く地形にあり、山塊の水源から発した幾筋もの川がしだいに水量を増しながらゆるやかに下っていく。

リモージュ市から北西二〇キロ、ダラヌ川のほとり、森や林に恵まれた田園地帯が広がる中にオラドール・シュル・グラヌ(ORADOUR SUR GLANE)の村がある。

のどかで平和なこの村が、一九四四年六月一〇日の土曜日午後、当時フランスを占領していたナチス・ドイツのSS(親衛隊「Schuyasstaffel」)に襲撃された。

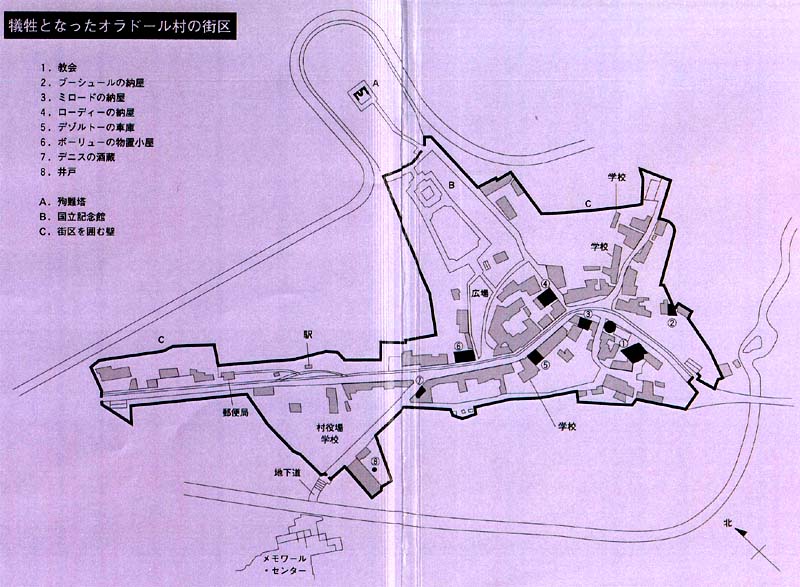

突然、装甲車両に乗って現れた二〇七人の武装軍団は村民を広場に集め、成人の男性は納屋に、女性と子供は教会に押し込めた。

そしてまるで処刑場のように、押しこめた村人たちに機関銃の銃弾を浴びせへ薪や麦からを放り込んで火をつけ、家屋や教会ごと焼き払ったのである。

銃殺あるいは焼き殺された人は六四四人、うち女性二四七人、子供二〇六人。焼失・崩壊建物三一八、うち住宅一二三戸、学校四、駅一。

銃撃と火炎の納屋から脱出した男性は五人、教会から脱出することができたのは女性一人だけだった。

この虐殺から半世紀余、当時の村四〇〇メートル四方(約一六ヘクタール)は焼けただれたそのままの姿で保存されている。

すぐそばには犠牲者が眠る共同墓地と「殉難の塔」がある。そして五五周年の一九九九年、廃墟の村のわきに「記憶センター」が完成、開館した。

虐殺の記憶を風化させず、子や孫らの世代に長く伝えていくためである。

廃墟の村の入口には「思いおこせ命(SOUVIENNS TOI)」の看板が掲げられている。

残念ながらオラドールの虐殺は過去のものと言いきれない。

二〇〇一年、ニューヨーク世界貿易センターなどを襲ったハイジャック旅客機による「自爆攻撃」=9・11事件に対し、ブッシュ米国大統領は「報復戦争」を宣言して、アフガニスタンに攻め入った。

続いて、二〇〇三年三月には、「大量破壊兵器の脅威」を口実に先制攻撃によるイラク戦争を開始した。

いずれも、クラスター爆弾などによる大規模な空爆の中で、武器を持たない非戦闘員の女性や子供たちの大きな犠牲が目立つ。

そして六月、日本では北朝鮮の脅威を口実に、アメリカの戦争に国民を動員するための「有事法制」が国会で成立した。

「オラドールの記憶」が私たちに語りかけようとするものは何か――。

3 「廃墟」は未来へのメッセージ 山本耕二 top

一九九六年の春、リモージュでレンタカーを借りてオラドール村に着いたのは、お昼になる少し前十一時頃であった。

五月なのに高夏を感じさせる上うな暑い日であった。

平日のせいか、この廃墟の村を訪ねる人影はほとんど見あたらない。

廃墟の家々の写真を撮りながら墓地を一回りして、入口にある売店で資抖になる本を探していると、私よりも少し若いと思われる男性が声をかけてきた。

わずかに笑みを浮かべた顔は穏やかな表情をしていた。

「日本人?」

「ええ、日本人です」

「一人でくる日本人はめずらしいですよ」と言いながら、自分はこの「廃墟の村」の管理とガイドをしていると自己紹介をした。

私は、前から疑問に思っていたことがある。

教会の外壁のプレートに書かれている「虐殺」の説明文について、ある本では「……この犯行はドイツ人によって行われた」と記してあった。

そのことが気になって、オラドール村を最初に訪れたときに、その壁のプレートをまっさきに見にいったことがある。

しかし、「ドイツ人による……」の文字はなく「ナチスによる……」とあった。

その後探したガイドブックや写真集にも「……この犯罪はドイツ人によって行われた」の部分が確かに読みとれる写真が掲載されていた。

そのことがいつも気になっていた。よい機会と思い彼に尋ねた。

二○年ほど前までは「ドイツ人による……」と書いてあったが、ドイツ人とナチスとは分けるべきだという考え方が受入れられ、書き換えたそうである。

確かにナチスによる犯罪とドイツ人を一緒にはできない。

しかし、村の人々の感情を納得させるのには時間がかかったに違いない。

以前、対独レジスタンスの人々を取材したとき、祖父は普仏戦争(一八七〇-七一年)、父は第一次大戦(一九一四-一八年)、自分は第二次大戦(一九三九-四五年)でドイツ軍と戦った。

EUの時代といっても今でも本心はドイツが嫌いだという人に会ったことがある。

この戦争から五〇年以上たったといっても、まだ当事者は生きている。

しばらく話をしたあとで、廃墟の村と犠牲者の墓地を案内してもらった。

村の中央にある広場は朝市が開かれ、近隣の人々でにぎわったそうだ。

焼けただれたプジョーが証言者のように広場に残されている。持主の医師も村人と一緒に殺された。

家族の写真が八つもあるお墓の前で歩みを止めた。

先ほど私が写真を撮ったお墓である。まだ四歳の女の子の写真を中心に老人まですべての人が同じ六月一〇日に亡くなっている。

「これは私の家族です。真ん中の女の子は私の姉です」と言うと、菓石の写真をじっと見つめた。

彼の話によると、虐殺のあった一〇日には隣村で結婚式があり、両親は朝から家を留守にしていた。

家に残っていた四歳の姉も祖父母もみなナチスによる虐殺の犠牲者となった。

彼自身はまだお母さんのお腹にいて、この現場には生まれてきていない。翌年の二月に生まれたのだという。

自分はここでガイドをするように要請されたが、あまりにも身近なことなので、この事実と毎日対面していくことには、とても耐えられないと一度は断った。

しかし、この村で生まれ育ったことを考え、自分たちでやらなくてはと、二度目の要請に応じて引受けたのだという。

「過去のためだけでなく、未来のために私は話をしているのです。

この廃墟は、二度とこのようなことが起こらないようにするための、人々へのメッセージなのです」と静かな口調で続けた。

一九九八年六月一〇日の追悼集会に、ドイツと国境を接するアルザス地方のストラスブルグ市役所の代表が「アルザスとオラドールの和解」のために、出席することをニュースで知ってオラドール村を訪ねた。

虐殺の日から五〇年以上たっても、まだアルザスの人が集合に出席することが大きなニュースになるのだ。

前の日に予約していた村のホテルに着くと、やはり翌日の集合に出席するという婦人と知り合いになった。

ジャックリーヌ・ピネードという七三歳になる婦人である。

西海岸にあるバイヨンヌに住んでいて、毎年集合に出席するためにオラドールにくるのだという。

一緒にコーヒーを飲みながら世間話をしていたが、そのうち当時の話をぽつりぽつりと語り始めた。

ドイツ軍に占領されていた南の地域半分は、親独派のペタン政権が統治を許されていたが、ドイツ軍が要塞をかまえた海岸地帯はドイツ軍占領地とされ、住んでいたユダヤ人はすべて強制的に内陸部にあたるペタンの自由地区に追われた。

父親は洋服用の羊のなめし革の工場を経営していたが、工場などの財産は没収され、一九四三年五月、一八歳の時に父の仕事のつながりがあったサンジュニアンに引越した。

しかし、住む家を見つけられず、とりあえず一時的なつもりでオラドールに住むことになった。

しかし、ユダヤ人であるために、ドイツ軍の目につかないようにたえず気を使っていた。

家族全員が連行されないように、オラドールでも家を二軒借りて子供たちを別の家に住まわせていた。

それから一年が過ぎた。六月一〇日、村にドイツ軍がやってきた時、父はすぐに子供たちに畑に逃げるように言った。

ユダヤ人が最初に捕まることを知っていたからだ。

ドイツ兵はフランス人の鼓笛(こてき)隊を先頭に歩かせ、村人たちに集まるように指示していた。

私たち三人の子供は、父の言ったように家の裏手の野菜置き場の階段の下に隠れた。

黒い煙が立ちこめ、近くにあった薪が燃え始めた。

夫人の記憶はとびとびに話に挿入され、弟を担(かつ)いで畑の中を逃げたこと、火に驚いた鶏が逃げまわっていたことを覚えている。

村の様子に話がおよんだが、ここからの話は生延びた後で聞いた話であろうと思われる。

追悼集会には三回参加したが、集合の様子は岩切さんの話に詳しくでてくるのでここでは割愛する。

九八年の集会のあとで昼食会に招かれた。

私が座った食卓はリムーザン地方のレジスタンスに参加した人々のグループで、夫婦そろって一年に一度、昔の仲間と語り合うために集まった人たちであった。

ワインを飲みながら元気におしゃべりが続く。先ほどの式とはずいぶん雰囲気が違う。

日本人がどうしてここに参加しているのかといぶかしげな顔をしていた人たちも、オラドール村の取材をしていると知ってからは、次々にワインを勧められた。

「日本ではどのくらいの人がオラドールを知っているのかね」

「日本に行くフランス人の旅行者は、オラドールの話をしているかね」

と、よそのテーブルからも質問がとんでくる。私は

「ほとんどの日本人はオラドールのことは知らないし、日本でオラドールの話をしているフランス人にも会ったこともない」と言うと、

「オーララァー、何ということだ」と一斉に驚きの仕草をしてみせた。

私は日本にこのような歴史を伝えたいために取材をしているのだと言うと、テーブルの人々は一斉に「日本人の写真家に乾杯!」。

ぜひ日本人にもこの事実を伝えてほしいと熱く激励されてしまった。

(注:レジスタンスの活動について興味のある方は、同シリーズの『祖国フランスを救え――レジスタンスにかけた青春』をぜひお読みくだい)

4 あとがき top

二〇〇二年三月二九日、私は中国・南京市江東門の虐殺現場跡にある「侵華日軍大屠殺紀念館」を訪れた。

同行の写真家の山本耕二さん、草の根出版合の梅津勝恵社長らは再度の訪問だが、私には初めての南京である。

かねてから一度はその地に立たなければならない、と思っていたが、オラドールを訪問したことで、私の気持ちに拍車がかかった。

私は一九一三年七月一三日に福岡市で生まれた。

その年九月一八日に関東軍が「柳条湖事件」を起こし、日本の中国侵略戦争が大規模に展開されていくのである。

天皇の軍隊が当時の国民政府の首都・南京に攻め入ったのは一九三七年一二月一四日、小学校に入学する前年であった。

陸軍大将松井石根(いわね)(東京裁判で南京大虐殺の罪により死刑)が馬に乗り、城門を入っていく情景を新聞やニュース映画で見た記憶がある。

記念館には当時の日本の新聞が展示してあり、トップ記事の見出しに

「東西南の各城門より皇軍(天皇の軍隊)大部隊勇躍(ゆうやく)突入 包囲下に大殲滅(せんめつ)戦展開」、中見出しには

「下関(揚子江沿い)を猛爆 退路遮断(しゃだん)」とある。

六週間にわたる「殲滅戦」の中で、中国軍兵士の捕虜だけでなく市民も含めて三〇万人以上が虐殺され、数万人もの女性が暴行され、町の家足の三分の一以上が焼き払われ略奪された。

日本の歴史研究者の手で事実が明らかにされ、いくつも発刊されているが、記念館で改めてその事実を目の当たりにし、胸が塞がる思いであった。

蛮行の事実を裏づけるように、戦場を伝える当時の新聞の中には「百人斬り大接戦」との見出しの記事がある。

南京の紫禁山付近で一人の将校が一〇六人、もう一人が一○五人を斬り殺し、さらに一九〇人を目指して挑戦しようとしていることが、記されているのである。

私は当時、子供であったにせよ、このような新聞記事やニュース映画の情報に操(あやつ)られ煽(あお)られて、戦争の真実を見すえる眼を塞(ふさ)がれていたことを恥じなければならない。

戦争が現実となるのは、一九四五年六月一九日の米軍B29に上る福岡大空襲であった。

私の家は焼失はまぬかれたが動員されていた工場に行く途中で五官に感じた博多の街の焼け跡の惨状は、今でも脳裏に焼きついている。

学友も焼夷弾の直撃で生命を奪われた。焼け焦げた遺体、そして独特のあの臭い。

オラドールの記録を読みながら、あの焼跡の臭いがよみがえってきた。

オラドールの虐殺の記憶は、アウシュビッツなどとともに、欧州の民衆に大きな衝撃を与え、現在のEU(ヨーロッパ連合)の誕生にみられるように、再び戦争を起こさない政治的、経済的な平和の仕組みの創設に大きな役割を果たしてきたといえるだろう。

今度のイラク戦争で、ブッシュ米国大統領が、「大量破壊兵器の脅威」を口実に戦争開始を主張したのに対し、フランスとドイツが結束して「大量破壊兵器は国連の査察によって解決できる」と平和的解決を主張した。

シラク仏大統領が、今なお、「イラク戦争に正当性はない」と主張しているのも、フランスの民衆の世論の反映であり、オラドールの記憶がフランス人の中で生きている証拠だと私には思われる。

オラドールの訪問から帰ってきてまもなく、ニューヨークの世界貿易センターなどをハイジャック機が自爆攻撃する「9・11事件」*

が起きた。

* 9・11事件――この事件がアサヒカメラ2001年11月号に掲載されていたので、末尾に紹介します。

ブッシュ大統領は「報復戦争」を宣言、アフガニスタンを空と地上から攻撃、すでに9・11事件以上の数の民衆の生命が奪われた。

中東ではイスラエルとパレスチナの間で侵略と抵抗の流血の戦争が続いており、さらに今年三月二〇日、ブッシュ政権は、「大量破壊兵器の脅威」を口実に、イラクに侵攻した。

米英軍の兵力三〇万人、戦車六五〇台以上、空爆の出撃は延べ三万七〇〇〇機にも及び、発射されたミサイルは七五〇発、精密誘導弾は二百二〇〇〇発にも達した(四月二〇日時点の判明分。『検証、大統領の戦争』朝日新聞社)。

市民の犠牲は四千人~六千人といわれるが、調査が進むにつれて増大している。

オラドールの悲劇は決して過去のものではなく、いまなお繰返されている。

しかも、全世界の民衆の反対や、国連も承認を与えなかったこのイラク侵略を、日本政府はいち早く支持し、さらに自衛隊をイラクの戦場に派遣しようとしている。

オラドールを何度も取材した写真家の山本耕二さんの執念に誘われて、私はたった一回だけの訪問でこの本を書いてしまった。

村でインタビューに応じてくだった私よりも高齢の生存者の方々の思いを少しでも早く読者に伝えたかったこと、さらに日本の危険な状況に突き動かされているからである。

筆を置くにあたって、オラドールでインタビューに応じてくださった、生存者のマルセル・ダルトーさん、マチアル・ブリッソーさん、そして著書『虐殺された私たちの村(Natre village asassine)』に掲載の写真と証言の提供を快諾してくださったロペール・エブラス(生存者)、アンドレ・デゾルトーさんに心からお礼を申しあげたい。

資料を読むためにフランス語を学んでいる葉山和子さんにすっかりお世話になった。

原稿を辛抱強く待っていただいた写真家の山本耕二さん、草の根出版会社長の梅津勝恵さんに深謝する次第である。

岩切 信(いわきり まこと)ジャーナリスト

1931年福岡市生まれ。東京大学文学部哲学科卒業。

元東京新聞社会部編集委員。日本ジャーナリスト会議会員。

編著『写真・絵画集成 日本災害史』(全3巻)(編集/草の根出版会 発行/日本図書センター)

共著『斎藤茂男 ジャーナリズムの可能性』(共同通信社)

『ジャーナリスト運動の軌跡(上)』(日本ジャーナリスト会議)

『年々歳々五月の空の如く 東京新聞争議の10年』(民衆社)など。

山本 耕二(やまもと こうじ)写真家

1942年東京生まれ。早稲田大学、東京総合写真専門学校卒業。

主にヨーロッパ、アメリカで取材、撮影をおこなっている。

日本ジャーナリスト会議会員。

著書『壁の消えたベルリン』『サンクトペテルブルグ探訪』

『戦争と日系アメリカ人』『パリの亡命者たち』

『祖国フランスを救え』以上草の根出版会刊

共編『世界の戦争と平和博物館』(全6巻)

『日本人移民』(全4巻)以上日本図書センター刊

参考文献 top

Andre Desourteaux et Robert Hebras

ORADOURIGLANE Notre village assassine,Editions C.M.D.

Centre de la memoire d'Oradour COMPRENDRE ORADOUR

本の10~11・46~47・80~81頁の写真は(Natre village asassine)より転載。

5

[写真集] ニューヨーク・マンハッタンの世界貿易センタービルのテロ事件

top

top

****************************************

|