|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

世界の歴史11――帝国主義への道

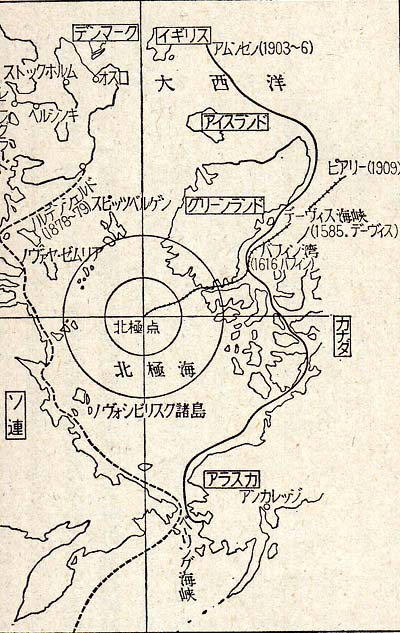

10 科学と探検

10.1 『種の起源』 top

十九世紀における資本主義の高度な発達は、多くの技術上の問題をうみだし、その解決の必要性によって、自然科学の進歩はさらに促進された。

たとえば電気の利用は電信、電話、発電、電車などを発展させ、やがて現代のラジオ、テレビ、レーダー類へとつらなっていった。

石油の利用の面でも、内燃機関が発達し、自動車、つづいて飛行機の登場となった。

また細菌学、医学の進歩、あるいはX線、ラジウムの発見、「相対性原理」の確立など、自然科学の革命的展開がみられるが、生物学においても、そうであった(一方、こうした物質万能の風潮に対して、ニーチェやペルグレンの「生の哲学」がおこったといえよう)。

マルクスが『資本論』を書き、人間の社会を客観的な実在としてとらえ、それをつらぬく法則を明らかにしたころ、他方で、自然界の重要な法則を明らかにした人がいた。

チャールズ・ダーウィンである。

すでに生物の進化は、フランスの学者ラマルク(一七四四〜一八二九)によって考えられていたが、これを確立した人こそ、ダーウィンにほかならない。

彼は一八〇九年二月十二日、イギリスのイングランド中西部、シュルスベリーに医者の子として生まれた。

素直でやさしく、なにごとにも強い興味をもち、根ほり葉ほりして合点のゆくまで確かめないと、気のすまぬ性質の子であった。

だからある意味で学校は嫌いだったし、成績もよくなかった。

エディンバラ大学では父の希望もあって医学をまなぶが、気の弱い彼は外科手術にたえられず、とうとう中途退学してしまった。

そしてケンブリッジ大学で神学をまなぶようになるが、ここでもあまり熱心でなかった。

しかし若いころから興味をもっていた博物学には夢中であった。

ヘンスロー教授の植物学の講義を熱心に聴講し、教授とともに植物や昆虫の採集をたのしんでいた。

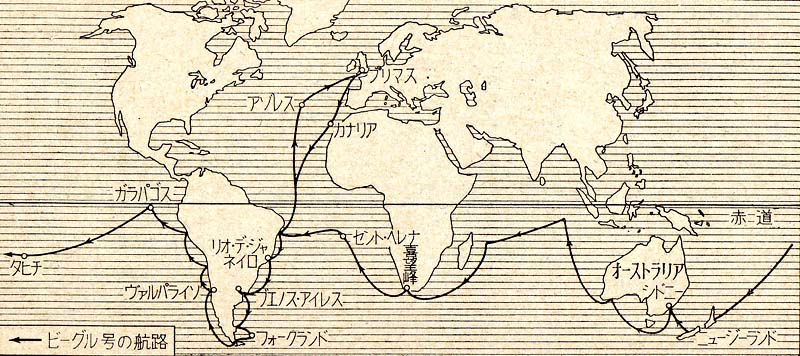

一八三一年、二十二歳のとき、彼は偶然のきっかけから、ビーグル号に便乗して世界を一周することになった。 |

ダーウィン

|

|

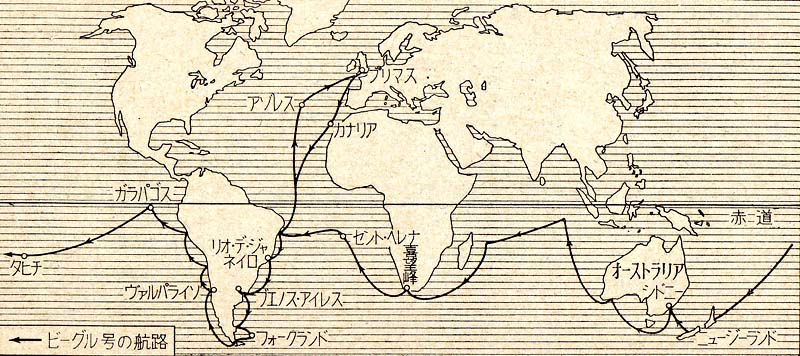

5年間にわたるビーグル号の世界探検――ダーウィンはこの探検隊の一員となった

|

当時イギリス海軍は、南アメリカ沿岸から太平洋諸島の測量や、時差測定のため、ビーグル号派遣をきめ、これに同行の生物研究者の推薦を、ヘンスロー教授に依頼してきたのである。チャールズは雀躍(こおど)りして喜んだ。

ビーグル号は十二月末プリマス港を出発した。

これまであまり船に乗った経験のないダーウィンは、たえず船酔いに苦しんだ。

それでも少し気持ちがよいと、顕微鏡で浮遊生物の観察にふけった。

カナリア群島から南米沿岸を南下してゆくなかで、さまざまな自然現象を注意深く観察するが、彼の関心はたんに自然現象にとどまらなかった。

たとえば南米で接した奴隷について、

「……奴隷の所有者に同感し、奴隷に対して冷淡な人は、自分をその境遇において考えたことが、一度もないに違いない。

……きみたちの妻や幼い子供たちが自分からさかれ、誰でも金を払う者に、獣のごとく売られることを思ってもみたまえ

……我々イギリス人と、その子孫のアメリカ人が、口に自由を誇称しながら、この罪悪を過去において犯し、また現に犯しつつあることを思えば、我々の心はおののかざるをえない。」 |

ビーグル号はマゼラン海峡をとおり、南米沿岸を北上し、南太平洋ではガラパゴス島からタヒチ島、そしてニュージーランド、オーストラリアを経て、インド洋を通過し、喜望峰をまわり、五年ぶりでイギリスに帰ってきた。

一八三六年十月のことである。この旅行での観察、研究は「私の全生涯を決定した」とダーウィンはいっている。

一八三八年、二十九歳の彼はいとこのエマ・ウェッジウッドと結婚し、ビーグル号探検の報告や調査研究の仕上げに熱中した。その航海の観察記録は『世界周航記』として出版され、現在でも多く読まれている。

航海中に採集したさまざまな標本も、専門学者の協力をえて出版された。このようななかで、のちの『種の起源』の基本的構想が、ようやく実りはじめる。

南アメリカで発見したさまざまな巨獣の化石が、現在の種類と一面では異なり、他面では類似していることや、ガラパゴス群島の動物が、島によって少しずつ異なっていることから、彼は生物進化を事実として認めた。

問題はこれをどう説明するか、であった。

彼は農作物や家畜の品種改良に関心をはらい、ここから人為淘汰という考え方をえたが、たまたまマルサスの『人口論』(一七九八)から示唆をうけ、適者生存、自然淘汰という考えに到達したのである。

こうして進化論は成熟しつつあったが、ダーウィンは発表をいそがず、慎重な研究をつづけていた。

しかし若い友人、生物学者ウォーレス(一八二三〜一九一三)の独自な進化論の論文に接するにいたって、彼はようやく発表を決心した。

そして一八五八年七月一日、リンネ学会例会でウォーレスとの共同報告として、ダーウィンは自分の見解を発表する。

しかしこのときはまだ世間の注目をひかなかった。

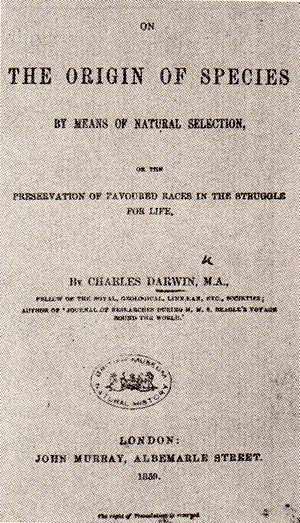

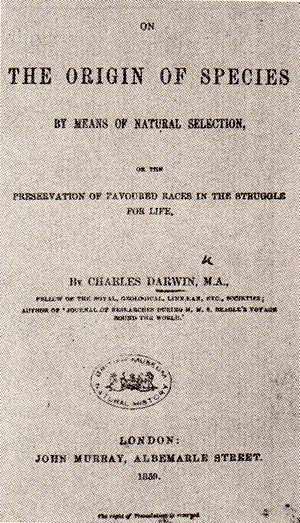

つづいて一八五九年末、『種の起源』の出版となった。

『種の起源』は大きな反響をよんだ。とくに教会ははげしく反対したが、それは進化論によって、神が動植物を創造したという教えが打破されるからである。

ダーウィンは自説が認められるには、「種が進化するのと同じくらい、時がかかりそうだ」と嘆いたという。

なおダーウィンは病身でありながら、妻の内助の功にささえられつつ、研究をつづけ、著作を発表し、一八八二年、世を去った。

その後の研究の結果、彼の論にもいろいろ不十分なところが判明しているとはいえ、それはいまでも「古典的」な価値をもっている。

『種の起源』は日本でも一八九五年(明治二十八年)はじめて翻訳され、以後数種の訳書がみられるが、なかでも社会運動家の大杉栄の訳はひろく読まれた。 |

『種の起源』表紙

|

進化論は十九世紀最大の思想といわれ、科学のみならず、哲学、文芸、社会思想におよぼした影響は大きかった。

そして注意すべきことは、進化論をめぐる論争が神学から、さらに政治的な問題にまでひろげられたことである。

進化論は科学のなかに歴史をもちこんだが、論争のなかで、科学と歴史の正しい関連づけは見失われてしまった。

進化論者は人間と動物の親戚関係を強調したため、かえって逆に人間の社会的進歩は曖昧にされて、生物学的進化としてとらえられるようになった。

つまり人間を社会のなかにでなく、人種という生物学的立場でとらえることによって階級的支配や植民地の搾取を正当化した。

白人と黒人は種が異なるとして、黒人の奴隷的地位は弁護された。

こうした考え方の行きつくさきは、ナチスの人種理論である。

「支配人種」ドイツ人に、「劣等人種」スラブ人は隷属すべきであるし、「もっとも邪悪な人種」ユダヤ人は、絶滅されなくてはならぬ。

したがって、この「新秩序」をもたらすための戦争は自然淘汰であり、正義にかなうものである、という考え方である。

もちろん、これはダーウィンの責任ではない。

責任があるとすれば、ダーダインの進化論を“えせ”科学的にねじまげ、反ユダヤ主義などを論じたゴビノー(一八一六〜八二、フランスの外交官、思想家)や、チェンバレン(一八五五〜一九二七、イギリス生まれのドイツの哲学者)らであるし、さらにこれを傍観した科学者たちが負わねばならないであろう。

このような科学者たちの極端な表現が、ナチスに奉仕した彼らの姿であった。

ユダヤ人を大量にすみやかに殺害する方法を考え、さまざまな生体実験を行なったのは、けっして精神異常の学者ではなかった。

もちろん自分の研究成果と、それがもたらす社会的影響の深刻な矛盾になやんだ学者もいた。

たとえばダイナマイトを発明したノーベル(一八三三〜九六)はそれが戦争につかわれ大量殺戮をもたらしたのをみて、その利益を基金とするノーベル貪を設置するが、そこには「平和賞」がとくに設けられている。

また原子爆弾の製造をルーズベルト大統領にすすめ、その計画にも加わったアインシュタイン(一八七九〜一九五五)は広島、長崎の惨状に心をいため、「こんど生まれるとしたら、鉛管工か何かになりたい」といった。

こうした良心的な学者のなやみは、自然科学の発達につれてますます深まるとともに、科学の成果を人類の破壊ではなく、進歩のために利用すべき体制をつくることが、いよいよ重要になっているといえよう。

10.2 劇的な出会い top

十九世紀は「探検家」の時代であった。未知をもとめて人々は、アフリカへ、北極へ、南極へ、中央アジアへと冒険に出かけて行った。

今世紀、エベレスト山にいどんだ人は、その目的を問われたとき、「そこに山があるからさ」と答えたというが、これらの探検家たちも目的を問われたら、おそらくそのような答えをしたであろう。

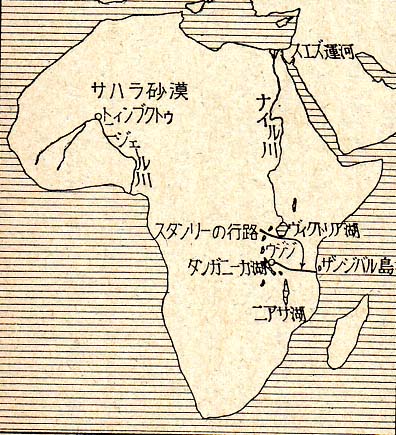

まずアフリカでは、サハラ砂漠より北、地中海に面する北アフリカは、むかしエジプト文明が栄えたところであり、またイスラム化され、中近東と密接にむすびついていた。

しかし南アフリカの事情はべつである。黒人王国が成立したこともあったが、広大なサハラ砂漠によって北アフリカから切断されていたため、孤立して未知のままに、時がすぎた。

ヨーロッパ人がこの南アフリカに関心をもち、探検をはじめたのは、あの「地理上の発見」時代からである。

スペイン人、とくにポルトガル人が西海岸沿いに根拠地をもうけ、奴隷、貴金属、象牙などを運びだした。

だが内陸への探検は、十九世紀以後のことである。

そのはじめイギリス人マンゴ・パーク(一七七一〜一八〇六)は、ニジェール川上流探検途上で落命した。

そして一八三〇年代、サハラ砂漠が横断された。

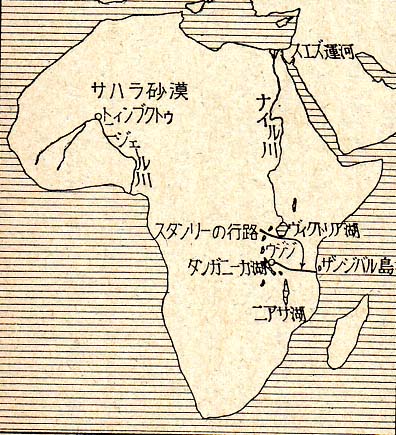

つづいて一八四〇年代から、リビングストン(一八一三〜七三)の前人未踏の探検と伝道がつづくうちに、中央アフリカで消息が絶えてしまった。

アメリカの新聞『ニューヨーク・ヘラルド』紙は、ニュース・バリューから、一八六九年十月、スタンリー(一八四一〜一九〇四)にリビングストン探索を命ずる。

スタンリーはスエズ運河開通式にでたのち、しばらくして、七一年二月、一行およそ二百人ばかりで、アフリカにはいった。

彼らは多くの辛酸をへて、七一年十一月十日、タンガエーカ湖畔ウジジに着くと、むらがってくる土人のなかから、思いがけない声がきこえた。

「グッド・モーニング・サー!」

この男はリビングストンの召使であった。

彼は狂人のように、主人のところへとんで行った。

やがてスタンリーは心臓を早鐘のようにうたせながら、ひとりの白人の老人に近づいた。 |

|

青白く疲れたような顔、半白の口ひげ、色あせた金色の帯をまいた青い庇つきの帽子、袖の赤いチョッキにグレーのツィードのズボン。

五十八歳の大宣教師発見のニュースは、劇的に伝えられた。

そしてリビングストンの調査報告は、貴重なものであった。

こののち、スタンリーはアフリカ探検をつづけ、ベルギー王レオポルト二世(在位一八六五〜一九〇九)の後援のもとにコンゴ自由国(のちベルギーが併合)を建設したり、またスーダンのエミン・パシャ(一八四〇〜九二、本名エズアルト・シュニッツァー、ドイツの探検家)を、反乱から救出した。

たしかに彼は白人よりも、アフリカ人を愛し、理解していたかもしれない。

ブーラ・マタリ(アフリカの土語で「岩をくだく男」の意味)といえば、原住民の絶対的な信頼を今日にまで残しているという。

だが彼の探検の成果は、アフリカの植民地化とむすびっいていることも確かである。

十九世紀の後半は、いわゆる帝国主義の「アフリカ分割」の時代でもあったのだ。

ところでスエズ運河であるが、これを成就させたのは、フランス人フェルディナンド・レセップス(一八〇五〜九四)である。

彼は外交官の家にうまれ、自分も外交官として活躍したが、辞任後、スエズ運河をつくり、二つの海をむすぶという夢にとりつかれていた。

それを実行にうつすチャンスが訪れた。

一八五四年九月、エジプト藩王となったマホメット・サイドは、レセップスと――彼はまえにアレクサンドリアに赴任していた――親しい人物である。

ただ重大な障害はイギリスであり、この国はフランスのスエズ進出によって、地中海、中近東方面の優越をおびやかされることを恐れた。

しかしインドに「セポイの反乱」(一八五七〜五九)がおこると、事態は変わった。

こうした反乱に対して多くの軍隊を短期間に送るためには、スエズ運河のような存在が必要となった。

一八五八年八月スエズ運河株式会社が設立され、翌年四月起工式が行なわれたが、工事は容易ではなかった。

政治的にも技術的にも、多くの困難がまちうけていた。

レセップスは家庭的にも不幸にみまわれ、資金も不足した。

詐欺師ともいわれた。

だがこのような困難にうちかって、彼はついに成功したのである。

そして一八六九年十一月十七日、諸国の君主、名士が参列するうちに、運河開通式は盛大に行なわれた――。

10.3 極点に賭けて top

探検はさらに進められる。

地球が球状をなしていることがわかっていらい、人々は南のほうのどこかに大陸があるのではないかと考えていた。

十六世紀、スペインのカルロス一世は、ペドロ・サンチョ・デーホズという男を、「マゼラン海峡のかなたにあるすべての土地の総督」に任命した。

そしてそのころの地図によると、南アメリカの南端から南極をとおって中国にいたる大きな陸地が、書きこまれていたという。

しかし本格的な探検は十八世紀にはじまる。

一七三八年、フランスのブーベが探検にのりだした。

「もし喜望峰の向こうに陸地を見つけたら、日給を二倍にふやしてやるぞ」と船員を激励しながら、一路南へ向かった。

氷山をかきわけて翌年はじめ、ついに雪に覆われてそそり立つ岩はだを発見した。

彼は、これこそ目ざす南極大陸の一部であると信じたが、その後の調査で南氷洋上の一孤島であることがわかった。

いまのブーベ島である。

これに刺激されてスペインやイギリスも南極の探検をはじめた。

イギリス政府の命をうけたキャプテン・クック(一七二八〜七九)は、一七七二〜七五年の探検でほぼ南極大陸を一周し、これまで大きな陸地だと考えられていた南極大陸が、さして大きなものでないことを明らかにした。

ロシアのベリンスガウゼン(一七七八〜一八五二)は、南氷洋の測深、塩分、深海水の形式、気温測定などの科学的調査を行ない(一八一九〜二一)、貴重な成果をあげた。

十九世紀前半、たびたび南・北極を探検したイギリス人ジェームス・ロス(一八〇〇〜六二、南極のロス海、ロス島は彼の名に由来)も有名である。

その後も探検はつづき、十九世紀末、人類の南極初上陸が実現し、そして後述のように、北極点がきわめられて(一九〇九)以来、探検家たちの関心は残された南極点に集まった。

イギリスの海軍大佐、名門の出、ロバート・スコット(一八六八〜一九一二)もその一人で、一九一〇年出発した彼は、メルボルン港で一通の電報をうけとった。

それはノルウェーのアムンゼン(一八七二〜一九二八)からで、「わたしは南極に向かう」という挑戦状だ。

一九一一年十一月(南極では夏)、スコット隊は極点めざして出発したが、早くも装備の不完全を暴露する。

しかしあとへはひけない。

「祖国のために全力をつくすのみ」である。

翌年一月中ごろ、極点もまじかになったとき、なんということであろう、アムンゼン隊に先をこされたことがわかった。

一番のりの名誉は永遠に失われたのだ!

極点では、はたしてノルウェー国旗がひるがえっていた。

そして帰途、一九二一年一月末から二月、三月と、スコットの日記は目もあけられぬ吹雪と隊員のつのりゆく疲労、凍傷をつたえている。

食糧もつきてきた。

隊長とも四人の予定を、スコットがつい人情にかられて一人ふやしたことが、大きくひびいてくる。

一人、二人と、その隊員は死んでゆく。残った三人も、くるとき作った食糧貯蔵庫まで、あと二〇キロというところで、力がつきた。

日記は三月二十九日で絶えている。

抱きあった遺骸が発見されたのは、同じ一九二一年の十一月であった。

死をまえにしたスコットの日記と手紙は、人間が書きしるしたもののなかで、もっとも感動的なものの一つといわれる。

そこには、彼の人格の高さがにじみでている。

その隊が果たした科学的調査も有意義であった(なお一九二一年一月末、日本の白瀬探検隊は、南緯八十度五分の地点まで達した)。

アムンゼン隊の成功は、一九一一年十二月十四日である。

これを助けたのは、犬そりの使用であった。

のちロンドンのある学会は、彼を招聘した席で、「我々は犬のために、万歳を三唱したいと思う」といって、彼をはずかしめたという。

しかしスコット隊の装備不良にくらべ、アムンゼンの合理的で精密な予備調査や装備、そして訓練、さらには役立った犬を帰路、食糧とするような非情さが、栄光をもたらしたといえよう。

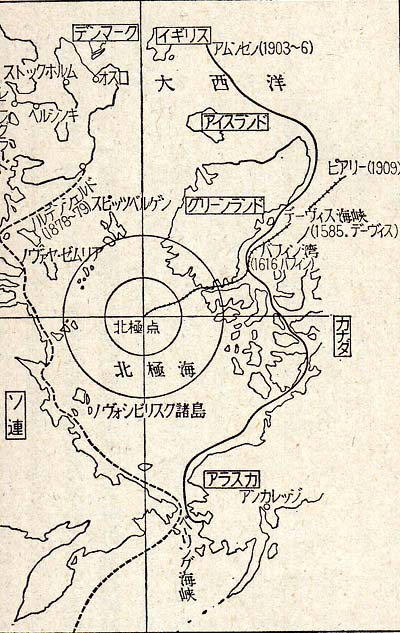

いっぽう、北極であるが、アイスランド、グリーンランドなどは、すでにバイキング(中世期北欧から発し、ヨーロッパ各地に活躍したノルマン人)によって知られていた。

しかしはじめて関心を向けたのは、「地理上の発見」時代、北極をまわるアジアへの航路をもとめた、ヨーロッパの航海者たちであった。

とくにイギリスは、北極横断航路の開発に熱意を示した。一五八五年からの探検で、ジーン・デービス(一五五〇?〜一六〇五)は、グリーンランドとアメリカのあいだの海峡を発見した(デービス海峡)。

以後探検はあいついで行なわれるが、犠牲も少なくなかった。

こうして十八世紀なかばごろより、北大西洋からシベリアの北をまわって太平洋にでる北東航路と、北大西洋からカナダの北をまわってベーリング海から太平洋にでる北西航路の二つをイギリスが主になってさがすこととなった。

そして北東航路は一八七九年、スウェーデンのノルデンシェルド(一八三二〜一九〇一)によって達成された。

彼の一行は、ベーリング海峡ちかくで氷にとざされて越冬したのち、その海峡をぬけて太平洋にでて南下し、横浜に入港した(明治十二年)。

この壮挙に対する歓迎は盛大であった。

また北西航路は、一九〇五年アムンゼンがこれをまわった。

北極といえば、ノルウェーのナンセン(一八六一〜一九三〇)の名も忘れられない。

彼は北極海の潮流の研究に一生をささげ、一八九五年北極点に向かい、当時の新記録、北緯八十六度十四分の地点にまで到達した。

この北極点にはじめて達したのは、アメリカのピアリー(一八五六〜一九二〇)であるが、彼は十九世紀からたびたびこころみたのち、一九〇九年四月、ようやく成功した。

このころ、北極点征服をねららていたアムンゼンは、この知らせをきくと、くやしさのあまり、二、三日食事ものどをとおらないほどであったという。

そして急に、南極点征服に計画をかえたのである。 |

北極図

|

なおロシアのプルジェバルスキー(一八三九―八八)、イギリスのスタイン(一八六二〜一九四三)、スウェーデンのヘディン(一八六五〜一九五二)らによる中央アジア、中国奥地などの踏破も、十九世紀から二十世紀の探検史をかざるものであろう。

さて探検も現代になると、気象、地質、海洋、種種の観測などの学術調査の色彩をつよめることは、たとえば毎年、わが国でも派遣する南極探検隊に明らかであるが、これと同時に探検そのものに、政治的軍事的意味があたえられていることも忘れてはならない。

南極大陸にたいする各国の領土的主張をみても、これは水産資源だけでなく鉱産資源、とぐに石炭、石油、ウラン鉱の獲得がからんでいるし、また南極・北極の戦略的位置もあり、たとえば、アメリカの原子力潜水艦ノーチラス号の北極横断成功の意味するところは、重大であろう。

top

**************************************** |