|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

世界の歴史11――帝国主義への道

4 挫折したパリ・コミューン

4.1 国防政府 top

一八七〇年七月、フランスとプロシアとの戦いとなった。

しかしフランスは軍備が不十分であり、八月はじめから敗北がつづいた。

そしてナポレオン三世は、メッス(メッツ)に包囲されたフランス軍をシャロン方面から救援しようとしたが、かえって九月はじめ、スダン(セダン)で八万の将兵とともに、敵の術中におちた。

パリでは皇妃ウジェニーは、皇帝自身が捕われの身となったことを知った。

|

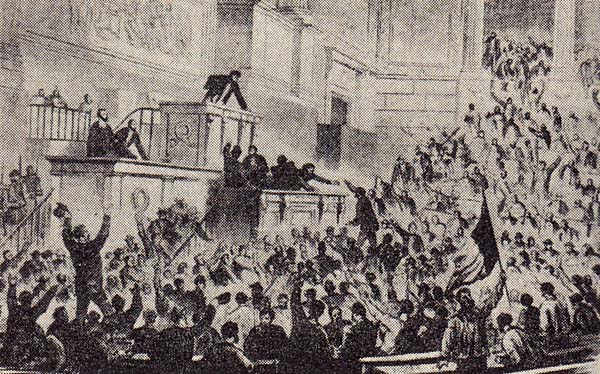

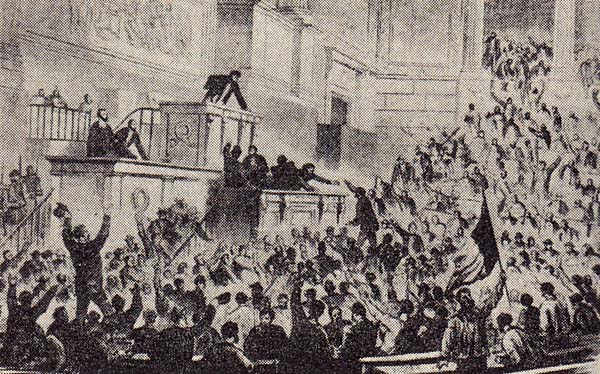

九月四日のフランス立法院の議場

|

そして九月四日、立法院は民衆の圧力のうちに、ナポレオンの退位を決した。

帝政に対する国民の不満はすでに強くなっており、敗戦は最後のとどめをさしたのである。

ウジェーニーはロンドンに亡命した(皇帝も終戦後あとを追い、一八七三年病死)。

この四日、晴れわたった空には晩夏の太陽がかがやき、国民軍(市民軍)兵士たちは銃に花をつけ、市民たちは熱狂していた。

皇帝の胸像がセーヌ川に投げこまれると、ひときわ高い歓声があがった。

昨日まで、宮廷への物品調達を自慢していた店主たちは、それを示すしるしを看板からはがし取るのにいそがしかった。

その日の夕刻、市庁において共和政が宣言され、これまでの議会は解散し、臨時に国防政府が組織された。

中心はむろんブルジョワ共和勢力であり、第三共和政が成立した。

パリは陽気で、劇場にもカフェにも街頭にも人びとがあふれ、歌い、さんざめいていた。

奇妙なオプティミズム、戦争をはじめたナポレオンが去ったので、それはもう終わったかのようなオプティミズムがただよっていた。

現実にはパリをめざして、プロシア軍はストラスブール、ナンシー方面からも攻撃をつづけている。

国防政府は表面では強硬である。九月六日、外相のジュール・ファーブル(一八〇九〜八〇)は、諸国の駐仏外交官たちに通達を発した。

「わが領土の一片も、わがとりでのひとつの石をも敵にゆずらない。」

しかし政府は裏面では、和平交渉をおこたりなかった。

ファーブルはビスマルクとひそかに会見し、講和の条件を打診したりしていた。

パリの市民たちは、政府よりもはるかに首都防衛に熱心である。

政府が募集し、日当をあたえていた国民軍に、小ブルジョワや労働者たちは愛国心から、そしてひとつには貧困から、大挙して応募した。 |

普仏戦争関係図

|

政府はこの国民軍を信頼するよりも、むしろしだいに警戒しはじめていた。

なぜならそれは、日ましに増大する武装した大衆の集団であるから。

しかし敗北主義的な国防政府にも、強固な抗戦主義者がいた。

たとえば内相ガンベッタ(一八三八〜八二)は、気球でパリから脱出してツールに行き地方の抗戦組織のためにつくす。

三十二歳のガンベッタは陸相をかね、いそいでロワール軍団を編成した。

それは、「全く信じられないすみやかさ」と、プロシアの参謀総長モルトケさえ驚嘆したほどであった。

イタリア統一運動の勇士ガリバルディも、フランス共和国防衛のため、義勇軍をひきいて協力し、ロワール軍団は一時的に形勢を好転させた。

しかし一八七〇年十月末、メッスのフランス軍が降伏し、戦局はまた逆転する。

そして一八七一年一月はじめから、ついにプロシア軍のパリ攻撃がはじまった。 |

内相ガンベッタのパリ脱出

|

一月十八日、ベルサイユ宮殿の鏡の間で、プロシア王のドイツ皇帝即位によって、ドイツ帝国が誕生した。

それはフランスにとって、一つの時代が終わったことを示すものであろう。

神聖ローマ皇帝やスペインの力が衰えて以来、フランスが約二世紀も、ヨーロッパ大陸で優越していた時代である。同時に、新しい時代――強大な統一国家ドイツの存在に、たえずおびえねばならぬ時代のはじまりでもあった。

一方、降伏は時間の問題となった。

例年になく寒さのきびしいパリ、弾丸さえ落ちてくるパリでは、燃料は日ましにとぼしくなり、食糧も欠亡し、物価はあがった。

ついに七一年一月末、国防政府は一部の市民たちの反対をおしきって、休戦した。

つづいて和平の条件を審議する新議会、つまり国民議会の選挙が行なわれた。

その結果、ボルドーで開かれた議会では、六百七十余名の議員中、約四百名が王党派であり、共和主義者も大半が穏健派で、急進派はパリその他の大都市において、若干進出しただけであった。

では国民は、王政復古をのぞんだのであろうか?

じつは必ずしもそうではなく、国民はむしろ「平和」に対して投票したのだ。

なぜなら国土のおよそ半分を敵軍に占領されて、戦争にうみ疲れた地方民、とくに農民たちにとって、革命パリの政権は「戦争」とむすびついでいたからである。

都市と農村との対立は、「抗戦」と「講和」という形をとってあらわれたといえよう。

4.2 ティエール氏の挑戦 top

講和の条件はアルザス・ロレースの割譲、賠償金五十億フラン、その支払い保障のため、ドイツ軍がフランスの一部を占領すること、などを定めていた。

一八七一年三月、国民議会はこれを承認したが、この条約のきびしさ、とくにアルザス・ロレーヌを奪われたことは、フランス人にはげしい対独復讐心をうえつけることとなった(五月十日、フランクフルトで正式に講和条約成立)。

三月一日、ドイツ軍がパリにはいり、シャン・ゼリゼーを行進、市民たちは黒旗をかかげ、夜は燈火を消して迎えたが、屈辱感をぬぐい去ることはできなかった。

一方ボルドーの国民議会は、臨時共和政府の長官としてアドルフ・ティエール(一七九七〜一八七七)を選出していた。

王政復古時代以来、長い経歴をもつこの政治家は、こんどの戦争では積極的な和平論者であり、成功はしなかったが、その交渉にもあたっていた。

また国民議会は、つぎの開会地として不穏なパリをさけ、ベルサイユをえらんだ。

不穏なパリ? じつは対独抗戦をのぞんでいた市民たちは、また急進的な共和主義者でもあり、降伏した新政府、新議会に不満であった。

敗北をきめたのは政府であり、地方ではないか!

しかも地方は新議会に地主、富農、大資本家、カトリック勢力などからなる王党派をおくりこんだのだ。

これはいつ、王政を復活するかもしれない。

そのうえ議会は、未納家賃および満期手形を支払うこと――それらは戦争中一時、取り扱いを延期されていた――とともに、国民軍兵士に対する日当の支給停止を可決していた。 |

ティエールの戯画

|

前者の処置によって、支払い不能の市民たちの数が多く、後者はこの日当によって、生活をささえている兵士たちが少なくないだけに、大問題であった。

しかもティエールの政府は、パリに挑戦的である。

彼は国民軍の武装解除、その大砲の押収に着手する。

この大砲は市民たちの募金で調達され、したがってパリのものとみなされ、降伏後もモンマルトルその他に保管されていた。

こうした処置については国民軍をおそれる実業ブルジョワたちの圧力があったといわれる。

一八七一年三月十七日から十八日にかけての夜陰にまぎれ、政府は正規軍によって、この武装解除を行なおうとした。

しかし予定どおり進行しないうちに、夜は白んできた。

はせつけた民衆はこれをはばみ、やがて彼らは兵士たちと交歓するようになり、この間、ふたりの指揮官が民衆につかまって、射殺された。 |

大砲の押収

|

これは偶発的な事件であったが、政府は計画的と断定した。

「我々は暗殺者と和解することはできない。」

ティエールは、いったん首都を反徒にわたし、政府をベルサイユに移し、ときをかせいで軍事力をととのえ、それからパリを鎮圧しようと決心した。

政府の移転によって、パリの要所はすべて、蜂起した市民、国民軍の手におち、こうして三月十八日、自然発生的に革命がはじまった。

パリの国民軍はすでにその中央委員会を組織していた。

三月二十六日、それはコミューン委員会の選挙を行ない、棄権が多かったが、市民たちの普選によって、八十五名ほどの議員が選出された。

その三分の一ちかくは労働者であり、残りの大半は医師、ジャーナリスト、法律家などの小ブルジョワ知識人であった。

彼らの政治的立場はさまざまである。

たとえば革命的一揆主義者(ブランキ派)、小市民的急進派(ジャコバン)、無政府主義者や少数のマルクス主義者をふくむインターナショナル派(一八六四年、第一インターナショナル成立)などであった。

なお議員のなかには、「インターナショナル」の作詞者ウジェーヌ・ポティエ、写実主義絵画のクールベ(一八一九〜七七)、作家でのちに『反徒』を書いたジュール・バレース(一八三二〜八五)など、異色ある人びともいた。

クールベはコミューンの美術政策にあたり、バレースは新聞『人民の叫び』を編集した。

三月二十八日正午、三色旗や赤旗は風になびき、ラ・マルセイエーズの歌声が流れるうちに新委員会は市庁において、「パリ・コミューン」の成立を宣言した。

コミューンとは自治組織を意味するが、それはフランス革命のときのパリ・コミューンの思い出に、根ざすものである。

一八七一年のパリ・コミューンは、行政委員会を中心とする財政、司法、軍事、労働などの十の委員会から組織され、三権を統合した革命政権であった。

またフランス革命にならって「公安委員会」「保安委員会」も設置された。

そしてコミューンは、かなり思いきった民主的諸改革をそのプログラムにのせている。

たとえばコミューン吏員はリコール制に服し、その俸給は労働者の賃銀水準をこえないこと、常備軍を廃止して人民武装の国民軍にかえること、国家と教会の分離などをはじめとして、労働者の生活改善を目的とする諸政策も行なわれた。

無料義務教育など、文教政策も注目される。

しかしコミューンは革命を推進してゆく強力な権力を欠き、前述のように構成員が多様で、思想や政策上、また実行上でも統一されていなかった。

さらにコミューンが革命政権として、合法性にこだわりすぎたことも指摘されている。

たとえば、経済の心臓部であるフランス銀行の接収も行なわれず、それはベルサイユの政府に対し、ひそかに金融をつづけていたといわれる。。

政府はベルサイユにうつった直後、その軍事力はパリにくらべて、必ずしも優勢ではなかった。

国民軍中央委員会のなかには、即時ベルサイユ進撃を主張する者もあったが、大勢は内乱の回避、コミューン選挙に決したのである。

こうしてパリは三月十八日から二十八日まで、繁雑な事務に没頭して、軍事上の優勢を利用しようとせず、ベルサイユに時をあたえた。

しかもパリは地方から孤立していた。フランスの大部分はまだドイツ軍の占領下にあったり、やっと戦火の危険から解放されたばかりである。

国民は平和と秩序にかえることをのぞんだ。

それゆえにこそ、王党派が多い議会が成立したのであり、それゆえにこそ、パリの急進性は嫌悪の的であった。

地方のいくつかの都市――リヨン、マルセーユ、サン・テチエンヌなどの諸都市にも、コミューンが成立したが、パリは積極的な連絡をとらず、いずれも短時日のあいだに弾圧されてしまった。

それでもパリ・コミューンは農民たちに、「コミューンの勝利こそ、諸君の唯一の希望である」とよびかけた。

しかしパリと地方とのむすびつきを恐れたティエールの必死の工作に、およぶべくもなかった。

彼は、コミューンにかんして中傷と嘘にみちた文書を、日に日に地方におくって恥じなかった。

コミューンは、「殺人掠奪の常習犯」の集まりのように非難された。

またパリ市民がみな、コミューンに忠誠であったわけではない。富裕な市民たちの――なかに、いや、コミューンのなかにさえも、ティエールはスパイや内通者をもっていて、有利な情報をえていた。

しかもその取り締まりにおいて、コミューンは奇妙なことだが、寛大であった。

4.3 「血の週間」 top

一八七一年四月二日、ベルサイユ側は戦端をひらいた。中央委員会は布告する。

「労働者諸君、あざむかれてはならない。

現に行なわれているのは大いなるたたかい、寄生と労働、搾取と生産との戦いである……。」

しかしパリが「新社会の平和的建設を夢想していた二週間のあいだに」、兵力をたてなおしたベルサイユの政府は、さらにドイツからフランス兵捕虜の返還をうけて、軍を強化した。

マクマオン将軍(一八〇八〜九三)がその総司令官である。

これに対し、国民軍はなんといっても素人の軍であり、情熱と勇気はありあまるものの、冷静で的確な判断、豊富で老練な経験に欠け、戦術、指揮に統一がなく、装備もわるく、指揮官にも人をえていなかった(なお国民軍は、国民軍共和連盟を組織していたので、その兵士たちは連盟兵ともよばれた)。

またコミューン側は、ドイツの中立を信じていたようであるが、まだフランスと正式に講和していないドイツは、フランスの動向に強い関心をもっており、この内乱に中立ではありえなかった。

四月から五月にかけてのはげしい戦闘のなかで、パリの勤労婦人たちも男性に伍して驚嘆すべきヒロイズムを示した。

戦士、看護婦、衛生婦、炊事婦等々として、バリケードでコミューンをまもろうとした女性たちは、一万人にものぼったという。

なかでも、ルイーズ・ミシェル(一八三〇〜一九〇五)、マルクスの友人でロシア人のエリザペート・ドミトリェフらは有名で、前者はその後も革命運動をつづけ、慈悲深い性格から「赤い聖母」とよばれた女性である。

パリにいたヨーロッパ諸国の亡命家たちも、コミューンに参加し、銃を手にした。

たとえばポーランド人ドンブロフスキー(一八三八〜七一)は、一八六三年のポーランド反乱にくわわり、失敗したのちパリに亡命、コミューンに参加し、その数少ないすぐれた指揮官の一人であった。

子どもたちまで、コミューン側の戦列にはいっていた。

ある記事によれば、反乱の終わりに六百五十一人の子どもが逮捕されたが、そのなかには七歳や八歳の者までいたといわれる。 |

ルイーズ・ミシェル

|

そしてつぎのようなエピソードもある。

あるバリケードがベルサイユ軍に占領されて、捕えられた守備隊は銃殺されることとなった。

そのなかに、ひとりの少年がいた。

彼は近くの家にいる母親のもとへ、かたみの品をおいてくるため、しばらく待ってほしいといい、許された。

これを口実として、逃亡するだろうと思われたこの少年は、約束どおり帰ってきた。

そしてすでに殺されて死体となっている戦友たちと並んで、壁に背を向けた。

|

パリ炎上

最後のバリケード

|

五月二十一日、ベルサイユ軍はスパイの助力によって、パリの一角に突入した。

この二十一日から二十八日まで、「血の週間」とよばれるほどのはげしい戦闘がつづき、ベルサイユ軍は北、西、南からしだいに連盟兵を市の東部に追いつめた。

二十三日、ドンブロフスキーもバリケードで倒れた。

ティエールは密使によって彼を裏切らせようとした。

ティエールによる代償は、多額な金とポーランドへ帰ることができる旅券とその保証であったという。

ドンブロフスキーがきびしく拒否したとき、ティエールはさらにスパイをつかって、パリ市内で彼の裏切りのうわさをひろめ、嫌疑をかけられたこのコミューンの勇士は、みずから死をもとめたものらしい。

なお「血の週間」は、コミューン側がその捕虜を殺害された報復として、パリ大司教らをふくむ人質を射殺したり、パリの重要な建築物、チイルリー宮や大蔵省などが、砲撃や放火によって火災を起こしたことによっても有名である。

五月二十七日夕刻、ペール・ラシェーズ墓地の戦いで国民軍は全滅する。

二十八日午後一時ごろ、コミューンの戦士は最後のバリケードから姿を消した。

いまやベルサイユ軍のみが往来する町々で、家の戸口にはコミューン派の妻たちが、もはや永久に帰ってこない夫や息子たちを思いながら、前方をうつろに見つめていた……。

なお、ナポレオン三世の第二帝政時代に、オスマンが行なった都市計画によって美化されたパリの変化が、この五月、コミューンの敗北を早めたといわれる。

一八三〇年七月、四八年二月と六月における市街戦の経験は、大きく四角な舗石をもち、曲りくねったせまい道がバリケード戦術に有利であることを教えた。

クーデターで権力の座についたナポレオン三世は、首都を整備するにあたって、自分に対する反乱を考慮する立場にあった。

そこで新しいパリには、軍事的集結に便利な放射状の広場、四つ辻、騎兵や砲兵が行動しうるような大きな並木道などが配慮された。

一八七一年五月、政府側の勝利には、この設計図が有効にはたらいたという。

ティエールはすでに、「法の名において」制裁を加えることを言明していた。

「地上は死体でおおわれ、このおそろしい光景はよい見せしめとなろう。」

新緑したたるパリの町に仮借ない白色テロ、史上類が少ないテロがつづいた。

コミューン側と疑われた市民たちは、老若男女、容赦なく銃殺され、その数は一万五千とも二万五千ともいわれる。

また約四万人が逮捕され、軍法会議によって死刑、流刑、強制労働など、苛酷な刑に処せられ、亡命者も多数であった(なお受刑者は、一八八〇年に大赦された)。

しかしフランス国民の多くはコミューンに反対し、ベルサイユの政府、議会を支持し、「これらの狂人」「社会にとって危険きわまりない狂人」に対して、「徹底的な罰」もやむをえまいと考えた。

そして当時のヨーロッパも、「西コード人(ゲルマン民族)のローマ侵入以来の」衝撃をうけ、「パリが火炎のなかにうせたような」恐怖感をいだいた。

一方、パリ・コミューン鎮圧直後の五月三十日、第一インターナショナルの総務委員会は、マルクスが起草し、ヨーロッパおよびデメリカ合衆国の同志に発した宣言を、つぎのようにむすんでいる。

「労働者のパリは、そのコミューンとともに新社会の光栄ある先駆者として、永久にたたえられるであろう……。」

そしてこの史上最初の小市民・労働者政権の貴重な体験は、マルクス・レーニン主義にくみとられ、やがて、ロシア革命につらなっていく。

レーニンがコミューンを、「ソビエト権力の萌芽」とみたことは有名であろう。

また現在でも、コミューンは革命政権の一つの型として、不滅の神話ともなっている。

しかし当時、コミューンの挫折は「大革命以来の民衆運動の総決算」として、フランスのみならず、ヨーロッパ革命運動の全面的後退をまねいた。

それは第一インターナシーナル解散の一因ともなった。

そしてパリは、一世紀ちかくも誇っていた「革命の都」の地位をうしなう。

まさしくパリ・コミューンの廃墟のうえに、フランス・ブルジョワ社会はまことの開花をむかえた。

top

**************************************** |