|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6 7

8 9 10

11 12 13

14 世界の歴史11――帝国主義への道

7 ビスマルクがつくった国――ドイツ

7.1 反革命に伍して

top

一八四八年二月、フランスに革命がおこると、たちまちドイツに波及し、三月、あいついでウィーン、ベルリン(当時、ペルシャの首都)の革命となった。

そのころ、ビスマルクは自分の領地シェーンハウゼンにいた。

三月十九日、たまたまある隣人を訪れていたとき、「ベルリンに革命が起こり、国王は監禁された」と知らされた。

翌日、シェーンハウゼンの農民に蜂起を呼びかける煽動者の姿がみられた。

ビスマルクは農民を武装させ、「やつらを追い払え」と命ずると、ただちにベルリンに向かった。

国王を救出しようというのである。

途中ポツダムで、彼は将軍たちにベルリン進撃を呼びかけるが、反響はなかった。

革命側に譲歩し、ベルリンから軍隊の撤退を命じたのは、国王フリードリヒ・ビルヘルム四世だからである。

将軍たちにも、国王にも見切りをつけたビスマルクは、王弟ビルヘルムを擁立しようとする。

だが彼は反革命の中心人物と目され、ロンドンに亡命していたので、交渉ははかどらない。

そこでふたたび国王に接近して局面を打開しようと考えるが、実行できなかった。

126

こうしてビスマルクは反革命策動に失敗し、シェーンハウゼンにまいもどった。

三月末、プロシアに自由主義的政府ができると、彼はその諸政策に反対し、『クロイッツァイツング(十字新聞)』を創刊して論陣をはった。

このころからサインに、フォンという貴族の身分を示す言葉を用いる。

むろん彼は革命中に成立したフランクフルト国民議会にも、プロシア国民議会にも選出されなかった。

しかし四八年秋にはじまる反革命の進展とともに、ビスマルクの姿もようやく浮かびあがってくる。

一八四九年二月、彼は欽定憲法下のプロシア議会(国民議会は、反革命で解散)に選出され、一八五〇年四月エルフルト議会に姿をみせる。

このエルフルト議会とは、四八〜四九年革命下の運動を拒否したものの、統一そのものには未練のあったプロシア国王が、諸君主に呼びかけて結成したものである。

これに対抗してオーストリアは、革命で中絶されたドイツ連邦議会を再建しようとする(一八一五年ウィーン会議の結果、三十五の君主国と四つの自由市からなるドイツ連邦が成立)。

しかもロシアがこれを支持したので、軍事的にも弱体であり、外交的にも孤立したプロシアは、オルミュッツで、エルフルト議会の解散とドイツ連邦議会へ復帰を、約さねばならなかった。

ビスマルクは最右翼ですら屈辱と感じたこのオルミュッツ条約に賛成するが、彼によれば、エルフルト議会はオーストリアとの友好、したがってドイツの統一を阻害する、というのである。

そこでフランクフルトに、ドイツ連邦議会が召集されると、彼がプロシア代表として派遣されたのは当然といえよう。 |

ビスマルク

|

しかし一八五一〜五九年のフランクフルト在任中、ビスマルクは、オーストリアが連邦の主導権を強化しようとしているのを知り、プロシアとの対立が不可避であることをさとった。

そして彼は、オーストリアをのぞく、いわゆる小ドイツ主義によるドイツ統一を構想しはじめる。

ドイツ国民、なかでも資本家や地主などの国土統一の要望は強かった。

国内経済の発展のためにも、国際経済に伍してゆくためにも、ドイツ統一は可欠の課題である(この点、一八三四年に成立した関税同盟はドイツ統一の第一歩といわれる)。

四八年の「下からの統一」が失敗したとき、プロシアか、オーストリアか、いずれかの国家権力による「上からの統一」が、残された道であった……。

オットー・フォン・ビスマルクは一八一五年四月一日、プロシアのエルベ河畔、シェーンハウゼンで、生粋のユンカー(地主貴族、プロシアの支配階級)の家に生まれた。

父方はプロシアのホーエンツォレルン王家と同じくらい、古い由緒ある家柄であった。

父は野心がなく、宮廷に出入りなどしないで、もっぱら領地にいて、狩猟と酒をたのしみ、気楽で温和な家庭生活を送っていた。

母はユンカーでなく、官僚や大学教授の家柄の出身であった。

彼女は教養豊かな知的な人で、宮廷や都会生活を愛し、どちらかといえば、派手なことが好きであった。

したがって夫とは性格的には、およそ正反対である。

十七歳で結婚し、夫に深く失望した彼女は、期待を子どもにかけた。

ビスマルクは母の進歩的な面に反感をいだき、晩年になってからも、彼女のこととなると、「極度に辛辣(しんらつ)な」言葉を用いるのが常であったが、彼の理知的な面は母ゆずりのものと思われる。

いっぽう、彼は体つきのみ似ていた父に、親しみを感じていた。

すなわち彼は父と同じく、大きくがっしりとした体をもち、よく食べ、よく飲んだ。

しかし彼はゲッチングン大学で法律を学んでいたころ、酒や決闘ざたにあけくれ、無慈悲なまでの強引さ、断固とした決断力をそなえている反面、女性のような鋭敏な感受性をもち、その手は芸術家のそれのように繊細であった。

声も肖像画から想像されるのとはおよそ異なり、細く弱かったといわれるが、話術はたくみであった。

首相になってから、軍服が安あがりなため、しばしばそれを身につけるというような面もあった。

このビスマルクは司法関係などの仕事をへて、父の死後、故郷で財産の管理にあたっているあいだに、一八四七年、信心ぶかくて質朴なヨハンナ・フォン・ブットカーメルと結婚した。

それから三月革命となり、前述のような公的生活がはじまったわけである。

7.2 鉄と血と top

一八五八年、プロシア王フリードリヒ・ビルヘルム四世の精神病が悪化したため、王弟ビルヘルムが摂政となった。

その妃アウグスタはかねてから国王を退位させ、夫を踏み台にして息子フリードリヒの即位を実現しようと企図していたので――三月革命のとき、ビスマルクがビルヘルム擁立を考えたのも、けっして唐突なことではない――機会の到来をよろこんだ。

三月革命のおり、ビルヘルムは反動派の首領とみられ、イギリスに亡命した苦(にが)い経験から、ある程度の自由主義的改革によって、人気を得ようとした。

また対外政策でもイギリス、オーストリアとむすんで、フランスに対抗する方向をとった。

「新時代」がはじまったのである。

したがってここにはオーストリアとの対抗を主張するビスマルクがいる余地はない。

一八五九年、彼はペテルブルク駐在大使に左遷される。

ペテルブルグでの生活は、「寂莫(ぼうばく)」としていた。

フランクフルト時代には、ドイツ統一という大きな問題をめぐって活動したし、生活も十分にたのしんだ。

ハバナ煙草を終日くゆらし、黒ビールとシャンペンのカクテルを、「黒いビロード」と名付けてよく飲んだ。

森を馬でかけぬけ、ライン川で泳いだ。

これに反してペテルブルグの生活には、なんの楽しみもなかった。

ところでオーストリアとフランスの関係は、このころ急速に悪化しはじめる。

フランスとサルデーニャが、北イタリアをオーストリアから解放しようとしたからである(イタリア統一戦争)。

これはナポレオン三世がラインに侵入するのではないか、という懸念をドイツにあたえた。

ビルヘルムはオーストリアを支持する代償として、北ドイツ諸邦にたいする軍事的指導権を要求した。

しかしフランスとオーストリアが急に講和したため、ドイツの主導権をめぐる普墺(プロシア・オーストリア)関係の悪化のみが残った。

|

ビルヘルム一世

|

軍事予算の重圧にあえぐ民衆(風刺画)

|

一八六一年、王が死去したので、摂政ビルヘルムは王位についた(ビルヘルム一世)。

そして懸案の軍制改革にのりだした。

これまでの軍制はナポレオン時代につくられ民主的性格をもつものであった。

これに対しビルヘルムの意図は、この民主的要素を弱め、反革命にも役立つように軍を再編、強化するものであった。

そして国王と自由主義者との対立は、たんなる軍制の問題をこえて、ひろく自由主義的改革の問題にまで発展した。

しかも六一年末の選挙で、自由主義的左派の進歩党は、第一党に躍進していた。

議会の反対を押えるために、国王はビスマルクを首相に登用しようとしたが、ビスマルクは外交政策をもゆだねることを条件とする。

露仏と提携して、オーストリアにあたろうという意図である。

国王はこれには賛同できなかった。

六二年はじめ、議会は予算案を否決したため解散された。

国王はビスマルクを招いたが、やはり条件がととのわない。

この年五月、彼はパリ駐在大使に任命される。

ここで彼は、皇帝ナポレオン三世が国威を高めることを望んでいるので、これに対する外交工作が必要であることを知った。

いっぼう新しく召集された議会では、自由主義者が圧倒的多数を占め、王の軍制改革に反対した。

国王は退位しても、譲歩はできないと強硬であった。

万策つきた外相ベルンシュドルフ(一八三五〜九七)は、九月十六日、ビスマルクに帰任を要請する電報をうつ。

十七日、陸相ローン(一八〇三〜七九)は議会に妥協案を提出したが、十八日、国王の命令で撤回する。

そして彼もビスマルクに電報をうった。

「遅延に危険あり、急がれたし。」

九月二十日、彼はベルリンに到着した。もちろん国王はこれを知らない。

この日、陸相ローンは国王に会い、もはや事態は遷延をゆるさないこと、したがって譲歩する以外に方策はないことを言上した。

国王はローンに非立憲的行動をとらせようとして、「ビスマルクならばするだろう」と挑発した。

そしてつけくわえた。

「もちろん彼はここにいないがね。」

すかさずローンは答えた。

「いいえ、彼はここにいます。」

ついにビルヘルム一世は、ビスマルクと会う破目になった。

王は内外政策の詳細な方針を準備すると同時に、退位宣言をも用意した。

ビスマルクが難題を持ちだしたときの切り札としてである。

九月二十二日、ベルリン郊外の別荘で国王はビスマルクを引見した。

ビスマルクは国王の準備した書類を読む余裕はなく、単刀直入にいった。

「問題は陛下の政府と議会のいずれが優位に立つかであります。

私は前者の勝利をもたらすでありましょう。

……私はよしんば賛成できないことでも、陛下のご命令とあらば、どこまでも従うつもりであります。」

国王は満足し、退位宣言も、付与すべき諸条件も、ともにすててしまった。

首相になったビスマルクは、二週間後には外相をも兼任する。

はじめて議会に姿をみせたとき、彼は和解のしるしとして、オリーブの葉をポケットからだした。

しかし九月二十九日、予算委員会では、憲法論争をしりぞけ、あの有名な言葉をはいた。

「現在の大問題は演説や多数派の決議によってではなく――そう思ったのが、四八年から四九年にかけての最大の誤りだが――鉄と血とによってのみ解決されるのだ。」

そして彼は六三年度予算案をひっこめ、軍制改革案を議会提出法案とし、改めて六三年度予算案を提出することにした。

つまり議会が軍制改革案を修正しても、政府は財政的にチェックできると考えたのである。

もちろん議会はその手にのるまいと、予算案の提出をもとめる。

それが否決されると、ビスマルクは、予算案にかんし憲法上の欠陥を利用した。

すなわち、政府と議会の意見一致をみなかった場合の規定がないことである。

彼はこの場合、事態を収拾する責任は政府にあるとして議会を無視して予算を実施し、軍備の拡張を断行した。

そして、議会の反撃には、停会につぐ停会をもってこたえた。

7.3 ドイツ統一のために top

デンマーク支配下のシュレスビッヒ、ホルシュタインにはドイツ人が多く、かねてから独立の機運があった。

ビスマルクはこれを利用し、オーストリアをさそって、一八六四年一月デンマークに宣戦した。

勝利をえた両国のうち、プロシアはシュレスビッヒを、オーストリアはホルシュタインを統治下におくこととなったが、この処理をめぐって、プロシアはたくみにオーストリアを挑発した。

これにさきだち、ビスマルクは外交上の布石をととのえていた。

一八六五一年秋、ビスマルクは南フランスの保養地ビアリッツに行った。

思えば三年前、駐仏大使のとき、かなり年下のベルギー駐在ロシア大使夫人エカテリナ・オルロフと出会い、はげしい恋をしたところである。

こんどは情事ではない。彼はひそかにナポレオン三世と会見し、プロシアがオーストリアと戦う場合の好意的中立の心証をえた。

代償として、ライン地方で土地の割譲を暗示したらしい。

いっぼう、ビスマルクは六六年四月、ベネチア(オーストリアが支配し、まだイタリア王国の領土となっていなかった)を代償に、イタリアと同盟をむすんだ。

一八六六年六月なかごろ、プロシアとオーストリアとのあいだに戦いがはじまった。

参謀総長モルトケ(一八〇〇〜九一)の指揮するプロシア軍は、たちまちザクセンを攻略し、オーストリア領にせまった。七月三日、ケーニヒグレーツ(あるいはサドワ)の戦いでオーストリア軍を撃破し、勝敗は決した。

134

ところでビスマルクは当初の目的、つまり北ドイツでのプロシアの主導権が確立するならば、できるだけ早急に戦争を終結しようと考えていた。

露仏の干渉を恐れるとともに、深追いしてオーストリアのうらみをかいたくなかったからである。

ビスマルクは、つぎのフランスとの戦争にそなえていた。

ここで障害となったのは、国王とこれを支持する軍部である。

ビルヘルム一世はこの戦争に乗り気ではなかったが、オーストリアがプロシア攻撃を企画したことは許せなかった。

したがって罰として、領土を獲得するまで戦おうとする。

またビスマルクが北ドイツ諸君主を廃位させようとしたことにも、王は賛成できなかった。

しかしこのような道義的感傷的観点を、ビスマルクは認めなかった。

二日にわたる論争のなかで、ビスマルクはあるいは涙をながし、ヒステリーをおこし、物をこわしたり、ついには窓からとびおりるなど、あらゆる手段をつかったという。

普墺戦争の結果、旧ドイツ連邦は解体、「北ドイツ連邦」が成立し、オーストリアおよびこれに協力した南ドイツの四ヵ国をのぞく、二十二国が参加した。

これはプロシアを中心とする一つの国家にちかいものであり、ドイツ統一運動は大きく前進したといえよう。

オーストリアに対する勝利は、プロシア国内におけるビスマルクの地位を強化し、議会の反政府的態度がうすれていった。

しかも彼はこれまで政府が違法であったことを認め、自由主義者の好意をえた。

いっぽう、オーストリアはさきにイタリア統一戦争に敗れてロンバルリアをさき、国内でも新憲法を発布、二院制議会をもうけていたが、再度の敗戦によってベネチアをイタリアにゆずるとともに、国内でもマジャール人に譲歩をしいられた。

すなわち一八六七年、いわゆる「アウスグライヒ(和協)」が行なわれ、自治的なハンガリー王国が成立、オーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世(在位一八四八〜一九一六)がその王をかね、オーストリア・ハンガリー二重王国となった。

この間、プロシアとフランス(期待していた土地も割譲されなかった)の関係は悪化し、ビスマルクはドイツ統一の完成のために、この国との戦争を決意するにいたった。

軍部も勝算はあり、あとは機会を待つだけである。

一八六八年、スペインで革命がおこり、イサベラ女王が位を追われたあと、新しい王をもとめることとなった。

そしてビスマルクの策動もあって、プロシア王家の遠縁にあたるレオポルトが、最有力な候補にあげられた。

彼は最初は辞意を示したが、七〇年六月即位を承諾する。

ビスマルクには、フランスを挑発する意図があったとみえる。

136

はたしてフランスは刺激された。

かつて両ハプスブルク家(神聖ローマ皇帝とスペイン王)におびやかされた時代が、再現するかもしれない。

フランス外相グラモン(一八一九〜八〇)は、元来レオポルト即位に反対であるビルヘルム一世を通じて抗議し、七月十二日、レオポルトの辞退となった。

相談をうけなかったビスマルクは怒り、失望したが、ほどこす術(すべ)がなかった。

ところがグラモンはさらに追いうちをかけた。

七月十三日、エムス温泉に静養中のビルヘルム一世のもとへ、プロシア駐在フランス大使を派遣し、将来ホーエンツォレルン家の王族をふたたびスペイン王位候補者にしないこと、また、これを文書をもって約束することをもとめた。

王はこの非礼な要求を、鄭重(ていちょう)ではあるが、はっきりと拒否するとともに、この一件をベルリンにいたビスマルクへ打電した。

七月十三日夕、首相はモルトケ、ローンとともに食事をとっていた。

電報を手にした彼は、その穏和な部分をけずって短縮し、語調を変え、フランス大使が王にせまり、立腹した王は使者を追い返したととれるように改めた。

これを見せられたモルトケは、「突撃ラッパ」と評した。

この電報が新聞に公表され、ドイツでもフランスでも、それぞれ世論がわきかえるうちに、七月十九日、ナポレオン三世はプロシアに宣戦した(普仏戦争)。

まさしくフランス皇帝は、ビスマルクの術中に落ちたのである。 |

エムス電文

|

モルトケ指揮するプロシア軍は、めざましい勝利のうちに、南ドイツ四国を北ドイツ連邦に加入させた。

そして一八七一年一月十八日、ドイツ諸国の君主は占領中のベルサイユ宮殿に集まり、鏡の間でドイツ帝国成立の儀式が行なわれた。

プロシア王ビルヘルム一世は、初代ドイツ皇帝(在位一八七一〜八八)となった。

イタリアにつづいてドイツ統一が完了し、ここにウィーン体制下の国民主義はひとつの目標に達した。

そしてほぽ同じころ、徳川封建体制を打破した日本をくわえて、これら三国が近代的国民国家として登場してきたこと、そしてほどなく、帝国忘義時代の国際政治のなかに参加するにいたったこと、それは世界史に一時期を画するものといえよう。

普仏戦争の結果、一八七一年五月十日、フランクフルト講和条約がむすばれた。

ドイツは五十億フランの賠償金、アルザス・ロレーヌ地方をえたが、この割譲はフランス国民に強い復讐心をいだかせ、ドイツ・フランス両国の対立は深刻となった。

これよりさき、七一年四月、ドイツ帝国憲法が発布された。

新帝国は国土、人口の五分の三以上をしめるプロシアが中心の連邦国家で、皇帝から任命され、したがって皇帝にのみ責任をおう宰相が、大臣とともに中央政府を構成した(議会に責任を負う意味の内閣はない)。

皇帝は軍事・外交の大権をにぎった。

立法機関は、連邦諸国を代表する連邦参議院と帝国議会であり、前者は大きな権限をもち、なかでもプロシアのそれが強かった。

帝国議会は男子普選で成立するが、その権限は弱く、諮問機関的な存在であった。

こうしてドイツ帝国の実体は非民主的で、「外見的立憲主義」ともよばれる。

なお日本の明治憲法はこの憲法を模したものである。

7.4 皇帝と宰相とのあらそい top

これまで三十年、ビスマルクと苦楽を分かってきたこのビルヘルム一世は、一八八八年三月世を去った。

後継者フリードリヒ三世は、すでに喉頭ガンで病床にあり、その治世はわずか三ヵ月にすぎず、ビルヘルム二世が帝位についた(一九一八年まで在位、「カイザー(皇帝)」の通称で有名)。

母は、イギリス女王ビクトリアの王女である。

新しい皇帝は頭脳明晰、才気にとんでいたが、虚栄心が強く、軽薄なところがあった。

彼は即位すると、多額の経費をもって王宮を飾りたて、親衛兵や侍従に、小粋(こいき)な制服を着せたりした。

青い繻子(じゅず)張りの豪華な十二輛の専用列車に、専用ヨット「ホーエンツォレルン号」、そして命令は特製の大きな青封筒に入れられ、「至尊の命により」と表書きされた。

このような彼の虚栄心は、不自由な左腕に由来するコンプレックスのためともいわれる。

生まれるとき、ひじょうな難産で、新生児の左腕が肩からねじれていることに、だれも気づかなかったのである。

フランスの『フィガロ』紙は「熱狂的な軍隊の支持者である新帝は、同時にまた熱狂的な戦争の支持者でもあろう」と論評したが、新帝にたいする漠然たる不安が率直に示されているといえよう。

もちろん二十九歳の若い元気な皇帝を、たのもしく思ったドイツ人は多かった。

だが彼の言動について書く場合、「まばゆい」という表現がよく用いられ、そこには一種の期待と当惑が入りまじった、微妙なニュアンスが感じられる。

ビルヘルム二世は、宰相ビスマルクを尊敬した。

しかしすべての権力をもつのは、皇帝であるという自覚は強かった。

ビスマルクは新帝の騒々しさを好まなかったが、何よりもドイツ帝国が重大な段階にさしかかったと思い、最後の力をふりしぼって安定、強化をはかろうとしていた。

そして皇帝とビスマルクは政策上で対立したが、そのおもなものは、「社会主義鎮圧法」をめぐってである。

統一とともに、ドイツ資本主義は急速な発達を示し、フランスからえた賠償金や、鉄、石炭にめぐまれたアルザス・ロレーヌの領有も、これに寄与した。

ビスマルクは貨幣、度量衡、郵便などの制度を改革し、銀行や法典をととのえ、保護貿易主義をとり、経済の発展につとめた。

それにつれて労働者階級が成長し、政治運動も活発となり、一八七五年ドイツ社会主義労働党が組織された。

これはラサール(一八二五〜六四)が創設した全ドイツ労働組合(一八六三)と、マルクス直系のビルヘルム・リープクネヒト(一八二六〜一九〇〇)、ベーベル(一八四〇〜一九一三)が創立した社会民主労働党(一八六九)とが合同したもので、七七年十二名の議員をだした。

これを恐れたビスマルクは、一八七八年「社会主義鎮圧法」を発布、この政党を非合法とするとともに、社会主義者の集会、結社、出版の自由を禁止した。

そして弾圧とひきかえに、社会福祉政策を行なったが、いわば「鞭(むち)と飴(あめ)」とを同時にあたえようとしたわけである。この鞭にもかかわらず、社会主義勢力はしだいにひろがり、鎮圧法が失敗であることはあきらかとなった。

だがビスマルクはこれを更新しようとする。

まえからこの法律にうたがいをいだいていたビルヘルム二世は、その廃止を決意し、むしろ社会保障政策の拡充をもってかえようとした。

一八九〇年一月、鎮圧法は議会で否決され、二月の総選挙では社会主義労働党(非合法十二年にもかかわらず、得票、議席とも約三割)、中央党(カトリック政党)などの野党勢力が、保守党などの与党を上まわった。

これに対しビスマルクは憲法改訂、クーデターを提案したり、中央党に接近して議会を押えようとこころみた。

これらに反対で、いまは自分だけで権力をにぎりたい皇帝と、三十年来その権力をほしいままにした老ワンマンとの決裂は三月におこった。

三月十五日早朝、立腹したビルヘルム二世は宰相官邸にどなりこんだ。

ビスマルクはまだ寝床にいた。

会見は最初から荒れ模様で、皇帝が中央党との交渉をやめるようにもとめると、宰相は拒絶した。

「たとえ余がやめよ、といってもか。」

「陛下のお力といえども、わたくしの応接間にまではおよびません。」

興奮したビスマルクは書類カバンを床にたたきつけるが――いじわるな策略か――いそいでそれを拾いあげ、一枚の書類をかくそうとした。

興味をそそられ、それをひったくって一読した皇帝はさっと顔色をかえ、投げすてると、大股で部屋を出た。

ビスマルクはいつものように、うやうやしく玄関まで見送った……。

その書類には、ロシア皇帝アレクサンドル三世がビルヘルムを評して、「行儀もわるく、性質(たち)がよくない人物」と述べたと、しるされていたという。

三月二十日、皇帝は宰相の辞任をみとめた。 |

水先案内人ビスマルクを追い出したビルヘルム二世

|

ドイツの社会主義の指導者たち(左から四人目エンゲルス、右端は彼の同志のベルンシュタイン) |

いっぼう、ビスマルクの弾圧をくぐりぬけたドイツ社会主義労働党は、一八九〇年ドイツ社会民主党と改名、翌年「エルフルト綱領」によって、マルクス主義政党として地位を固めた。

142

しかし党勢が拡大するにつれて(一八九〇年三十五議席から一九一二年百十名、第一党になる)、穏健化し、マルクス主義の修正、社会革命にかえて社会改良の動きがあらわれ、一九〇〇年代この立場がしだいに強くなってゆく。

また社会民主党は第二インターナシーナルの中心であったが、この国際組織も同時に、修正主義の道をたどっていった。社会主義の問題のほかに、一八七〇年代、南ドイツのカトリック教徒が新教国プロシアに対立するという一件があった。

これは信仰上のみならず、集権主義に対する南独の分権主義の反抗でもある。

ビスマルクはいわゆる「文化闘争」をおこし、カトリック勢力を押えようとしたが、結局、一八八〇年ごろ妥協に終わっていた。

引退後のビスマルクは妻とも死別し(一八九四)、回顧録などを執筆しつつ一八九八年七月末、八十三歳で世を去った。

皇帝はときどき、形だけ和解のジェスチャーを示したようである。

一般的には、この偉大な宰相に対する敬意はともかく、その退場によって、一種の解放感があったという。

ともかく、ドイツ帝国宰相ビスマルクの手腕は、内政よりも外交に発揮されたようである。

すこしさかのぼって、この点を説明してみよう。

7.5 世界政策 top

ビスマルクは、ドイツ統一まで、ある意味で国際的対立を歓迎してきた。

列強の対立を積極的に利用しながら、プロシアの地位の強化をめざしたからである。

だがドイツ帝国が成立すると、彼はその安全と国内の発展のため、国際関係の現状維持、さらには国際緊張の緩和を目的とする。

そのさい、ドイツは対独復讐心にもえるフランスを孤立させ、またバルカンにおけるロシアとオーストリアとの対立を、緩和させる必要があろう。

ここに、ビスマルク外交の出発点があった。

ベルリン会議後のヨーロッパ |

ところが一八七八年、露土(ロシア・トルコ)戦争のサン・ステファノ条約によって、ロシアの勢力がバルカンに拡大されることとなった。これに対して、イギリスはトルコの分割を容認できないし、バルカン進出の機をうかがっていたオーストリアも、黙視しえない。

当初は、「東方問題は、ポンメルンのただ一人の擲弾(てきだん)兵の骨にも値しない」(七六年十二月の議会演説)といっていたビスマルクも、ことここにいたって、「公正な仲買人」の役割をかってでる。

一八七八年六月、関係諸国の代表が出席し、ベルリンに会議がひらかれた。

席上、イギリス、オーストリアはロシアとしばしば衝突したが、ロシアの地中海進出を恐れて、フランス、イタリアも英墺に味方したため、形勢はロシアに不利となった。

144

したがってベルリン条約で、ロシアの大ブルガリアをつくる計画は失敗した。

いっぽう、オーストリアはトルコ領ボスニアとヘルツェゴビナの行政権をえ、バルカンに地歩を占めるが、このためバルカンにおける露墺対立は激化する。

またベルリン条約でセルビア、モンテネグロ、ルーマニアは独立をみとめられ、ブルガリアは縮小されて、トルコの自治国となった(一九〇八年独立)。

イギリスはトルコとの秘密条約でキプロス島を占領し、戦わずして「名誉ある平和」をえた。

ロシアの世論はビスマルクを非難し、露独関係は冷たくなった。

そこでビスマルクは独墺関係の強化によって、ロシアに対処しようとして一八七九年、独墺同盟をむすんだ。

これはオーストリアもドイツ依存にふみきったことを示し、十八世紀以来の両国のわだかまりは一掃され、ドイツ外交の基軸ができあがった。

つぎにビスマルクは、フランスと仲が悪いイタリアにはたらきかけ、一八八二年、フランスとロシアに対する独墺伊間に三国同盟を成立させた。

しかも孤立したロシアがフランスに接近することを恐れた彼は、一八八七年、ロシアと秘密で再保障(再保険)条約をむすび、独仏・露墺戦における両国の立場などを約した。

こうして一八八七年ごろ、オーストリア、イタリア、ロシアだけではなく、イギリスやスペインなども、ドイツと親しい関係にあった。

つまりフランスをのぞく諸列強が、ビスマルク外交にあやつられていたわけである。

それはまさしく、「五つのまりを同時に手玉にとる」ような巧妙さといえよう。

しかしこの外交上の布陣も、ビスマルクの退陣によって、急速にくずれてきた。

すなわち彼の辞職の年、一八九〇年、ロシアとの再保障条約更新は、独墺関係を重視する皇帝によってうちきられる。

やがてビスマルクが恐れたロシアとフランスの接近が実現し、一八九四年露仏同盟が成立した……。

こうして一八九〇年をおりに、ドイツ対外政策の基調もかわってきたのである。

元来、国際上の対立をさけようとしたビスマルクは、植民政策に積極的でなかった。

だがビルヘルム二世の時代に、ドイツ経済はめざましく発達し、イギリスやアメリカにせまる勢いであった。

とくに新しい工業部門の電気、化学では他国をしのぎ、海外貿易でもイギリスにつぐ地位をしめた。企業の集中も進み、カルテル、トラスト、コンツェルンが形成された。

こうした経済的発展を背景に、ドイツの国外市場獲得の要求は強まってきたが、ビスマルクの失脚はひとつには、このドイツ資本主義の要請に応じきれなかったという、客観的事情に左右されたともいえよう。

ビルヘルム二世はビスマルクに匹敵する業績をあげ、名声を高めようとはりきっているだけに、対外的発展に積極的であった。

「ドイツの将来は海上にあり。」

「国家という艦上において、余は当直将校に立った。航路はもとのまま、全速、前へ!」

強力な海軍力こそ帝国主義的対外政策、すなわち「世界政策」の「新航路」をみちびくものであろう。

しかもビスマルク以後の宰相には、いずれも彼ほどの人物はおらず、皇帝の「個人支配」にしたがった。

一八九四年、ロシアでニコライ二世が即位した。ロシア革命で帝位を追われ、殺害された皇帝である。

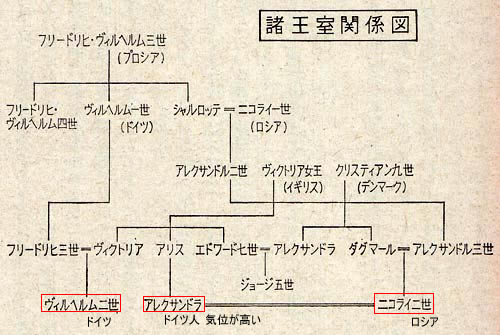

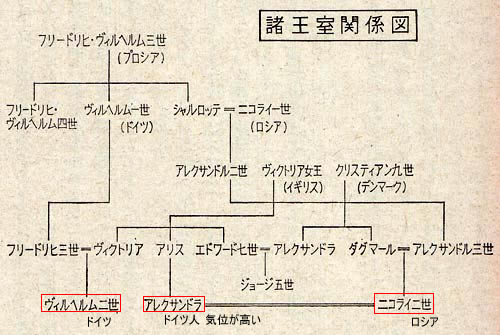

その皇后はドイツの出だが、ビクトリア女王の孫で、ビルヘルム二世のいとこにあたる。

この結婚に一肌(ひとはだ)ぬいだこともあって、ドイツ皇帝はニッキィ(ニコライ二世の愛称)を御(ぎょ)しやすいとみていた。

そのころ、日清戦争がはじまっていた。

ビルヘルム二世はいう。

「我々は、ロシアの関心をアジアに止(とど)めておくよう努力すべきである。

そうすれば、ロシアは、ヨーロッパやバルカンの問題をなおざりにするであろう。」

下関条約(一八九五)がむすばれると、ビルヘルム二世は露仏とともに、いわゆる「三国干渉」をおこない(このため日本は、遼東半島を清に返した)、「黄禍論」をとなえた。 |

|

いつか顔の黄色い異教徒どもが団結して、キリスト教文明を脅(おびや)かすにいたるであろうと。

そして日本の大陸進出を妨害したドイツ自体は、宣教師が殺害されたのを機会に、独清条約(一八九八)をむすんで、山東省における利権をえた。

一八九五年十二月末、南アフリカのトランスバール共和国に、イギリス人が侵入するという事件がおこった。

ドイツ資本もこの方面へ進出している。

ビルヘルム二世は海兵隊を派遣し、共和国を保護領化しようとした。

これでは対英戦争である。

おどろいた閣僚たちは、ようやく皇帝をなだめ、一八九六年一月はじめ共和国大統領クリューゲルに、イギリス人撃退にかんする祝電をうち、イギリスをそれとなく非難することにした。

ことばは慎重に選ばれたにもかかわらず、この電報はイギリスを刺激し、英独関係には大きなひびがはいった。

一八九八年十月、ビルヘルム二世は「ホーエンツォレルッ号」で、トルコのコンスタンチノープル(ビザンティーム)に向かった。

親善旅行であったが、ドイツが建設権をもつアナトリア鉄道(コンスタンチンノーブルの対岸、ハイダル・パシャに発する)を、バグダードまで延長する許可をえたのは、貴重な成果であった。

当時ドイツは「東方への情熱」といわれるように、オーストリアとの親近を利用し、バルカンからトルコ方面への進出に熱心であった。皇帝はパイファから馬でエルサレムに行き、ダマスクスにいたった。

巡礼の旅にすっかり感激し、サラディン(十字軍に対抗した中世イスラム勢力の英雄)の偉業を想起したのか、ヴイルヘルム二世は、

「トルコ皇帝(スルタン)ならびに三億のイスラム教徒よ。

あなたがたがどこにいようと、ドイツ皇帝はいつもあなたがたの友であります」と演説した。 |

|

|

おどろいたのは、イスラム教徒を支配下にふくむ英露両国である。

皇帝の無軌道さには、ドイツの帝国主義者さえ当惑したという。

さらにドイツの3B(ベルリン、ビザンティーム、バグダードを結ぶ)政策に、イギリスがインドからアフリカにかけて展開している3C政策にくさびをうちこむものであり、トルコ分割をめざすロシアの南下政策にとっても、またシリアに利権をもつフランスにも、大きな障害であった。

一九〇〇年、ドイツではビューロー公(一八四九〜一九二九)が宰相となった。

職業的外交官で一八九七年いらい外相であった。

広い趣味をもつ教養人であるが、皇帝の世界的強国への野望、その「個人支配」をやむをえないとして、これに協力した。

むろん彼は社会民主党をきらい、議会の保守勢力に依存した。

そして海相チルピッツ(一八四九〜一九三〇)は皇帝の意にこたえ、ドイツは一九〇〇年ごろから、本格的な海軍の拡張にのりだし、イギリスとの建艦競争がはじまった。

この建艦は資本家を満足させるとともに、穀物関税とだきあわせることによって、ユンカー(地主貴族)と資本家との「結集」を可能にした。

ここにも軍国主義をいただき、世界政策をすすめるドイツの社会的基盤があった。

大資本家のなかでも、とくに利益をあげたのは、兵器工業のクルップ商会である。

クルップはまず新しい砲弾を売りこみ、つぎにこれに耐える鋼鉄の裝甲板をつくり、さらにそれをつらぬく新規の砲弾を製造する……という商法で、大もうけしたという。

7.6 モロッコとバルカン top

ニ十世紀はじめ、ドイツの勢力よりも、ロシア極東政策などにおびやかされたイギリスは、対独関係の調整をはかろうとしたが、交渉は成立しなかった。

これが成功していたならば、その後の情勢は大きくかわったかもしれない。

イギリスは相手をアジアにもとめ、日英同盟(一九〇二)となるが、このときドイツは、諸国がアジアでことをかまえることを期待し、同盟の実現を援助したという。

いっぽう、イタリアはアフリカにおける利害関係から、イギリスの承認のもとにフランスに接近し、更新されたばかりの独墺伊三国同盟に矛盾するような約束をした。

ドイツ宰相ビューローは、こうした同盟国の動きを、「仲がよい夫婦でも、妻がほかの男とダンスをするとき、その人が無害とは知っていても、夫は心中おだやかでない」と評したという。

一九〇四年英仏協商の成立により、情勢はさらにドイツに不利となった。

英仏を離間させ、世界政策をすすめようとするドイツにはあせりがあった。

一九〇五年三月、地中海巡遊中のビルヘルム二世は、ビューローなどのすすめで、フランス・が勢力をもつモロッコのタンディールに上陸し、その独立と門戸開放を要求する宣言を発した。

150

タンディール(第一次モロッコ)事件である。

独仏関係は緊張したが、翌年ひらかれたスペインのアルヘシラス国際会議では、ドイツはほとんどうるところはなく、かえって英仏関係の緊密化をもたらした。

一九〇五年七月、ビルヘルム二世はバルト海のビョルケ湾で、ロシア皇帝ニコライ二世と会見、ビリ(ビルヘルム二世の愛称)とニッキィ(ニコライ二世の愛称)はイギリス王エドワード七世(ビリの叔父)の悪口をいいあうとともに、独露の攻守同盟案、いわゆる「ピョルケ密約」をとりかわした。

しかし、それぞれ政府当局に反対があり、ビリ自画自賛の「世界史に転換点をもたらす」はずのこの条約も、うやむやになってしまった。

一九〇七年ついに英露協商が成立する。露仏同盟、英仏協商(一九〇四)、そして英露協商――こうしてドイツ、オーストリアはいわば包囲された。

かつてビスマルクが諸国をあやつったときとは、なんという相違であろう。

これは、十九世紀末からおこった一種の「外交革命」の結実ともいえよう。

その根底には、経済競争、世界政策を賭(か)けての英独の対立があった。

このときドイツとしてはイタリアが信頼できないので独墺同盟にたよらざるをえず、かえってオーストリアのバルカン政策にひきずられ、大戦への道をあゆむ結果となる。

異民族をかかえるオーストリアは、伝統的なバルカン政策の遂行によって、その帝国の解体を阻止しようとしていた。

一九〇八年、トルコに憲政を要求する青年トルコ党の革命がおこると、これにつけこんだオーストリアは、ボスニアとヘルツェゴビナを占領し、その併合をトルコに承認させた。

この地域にはスラブ系の民族が多く、同じ系統の隣国セルビアが、併合まえからをのぞんでいた。

セルビアの背後には汎スラブ主義の中心、ロシアの後援があった。 |

ニコライ二世(ニッキー)とビルヘルム二世(ビリ)

|

汎スラブ主義とは、スラブ民族の独立と統一とをめざすものであるが、現実にはロシアの勢力拡大に利用された。

しかしこのときも、ロシアは日露戦争と一九〇五年の革命で国力が弱まっており、独墺勢力に対抗して、バルカン問題に介入する余力がなかった。

そのうえ、ビューロー独首相は鄭重で婉曲(えんきょく)な表現で、オーストリアが攻撃された場合には援助する、とロシアに通告した。

汎スラブ主義は汎ゲルマン主義に、セルビア、ロシアは独墺に屈したわけである。

一九〇八年秋、ボスニアをめぐる国際紛争に忙殺されていたビューローに一つの原稿が送付されてきた。

これは前年、皇帝がイギリスの一大佐と対談したときの記録――大佐が作成したもの――である。

この会談で、皇帝は英独間にわだかまる「誤解」について論評したので、大佐は英独和解の一助にもと思い、『デイリー・テレグラフ』紙に掲載する許可を皇帝にもとめ、皇帝はこれをビューローに回送したのである。

過労気味の宰相は目をとおさず、外務省に転送し、検討を命じた。

最初にこれを読んだ外務次官は、「あまりにも微妙なもの」で判断できないとし、参事官に委(ゆだ)ねた。

ところが参事官は、全体的にこの記録を検討すべきことが命じられたとは思わず、若干の削除をしたにとどまり、これを受けとった外相は、そのまま承認のサインをして、ビューローに返却した。

のちにビューローによれば、「外務省高官の立ち会いのもとで一読し、彼に外務省の意見を聞いたところ、公表してさしつかえないとの答えであったので、その後の処置を一任した」という。 |

|

だが彼は皇帝の言動にはこれまで悩まされてきたし、この記事が、高度な政治的意味を持つことも熟知していたはずである。

おそらくビューローは一読したとき、これが重大な結果をもたらすとは思わなかったにちがいない。

大佐にしても、この記事が英独和解のきっかけになると信じていたのだ。

十月二十八日、それが公表されると、反響は大きかった。

ドイツ艦隊はイギリスでなく、日本に対抗するためのものだ、といわれた日本は抗議した。

南アフリカのボーア戦争(一八九九〜一九〇二)のとき、露仏はドイツをさそってイギリスに対抗しようとしたという皇帝の言明を、露仏は事実無根であると、はげしく否定する。

イギリスは怒るというよりも、皇帝を嘲弄した。

ドイツでも、皇帝の「個人支配」にたいする批判の声が高まった。

ビューローは外務省にどなりこんだ。

外相はショックのあまり、自宅で寝こんでいた。

ビューローに問いつめられて、参事官は答えた。

「皇帝のご意志と思いましたので……。」

「皇帝はしばしばバカげた真似をなさることを、いままで知らなかったのかね」とビューローは腹をたてるが、これは自分にいうべき言葉ではないか。

ともかくビューローは辞表をしたためる。

だが「鰻(うなぎ)」というあだ名にふさわしく、辞表においても、彼はヌラリクラリと責任を回避していた。

しょげかえった皇帝は、ビューローを一時は慰撫するが、けっきょくこの事件のうらみを忘れることはできなかった。

一九〇九年七月、ビューローにかわってベートマン・ホルベーク(一八五六〜一九二一)が宰相になった。

彼はユンカー(土地貴族)でなく、官僚出身の開明的な人物で、皇帝とは学生時代からの友人であったが、前任者と同じように、ドイツの困難な立場を解決することはできず、むしろそれは悪化した。

一九一一年四月、モロッコに内乱がおこり、フランスはフェズヘ出兵した。

ドイツの帝国主義者たちは、皇帝とベートマン・ホルベークをつきあげた。

砲艦パンテール号が、「ドイツの利益を守るために」、モロッコのアガディールに派遣された。

このアガディール(第二次モロッコ)事件のときにも、イギリスはフランスを支持し、戦争をも辞さない態度をとり、ようやく独仏のあいたに妥協が成立した。

二度にわたるドイツの介入も、結果的にはフランスのモロッコ独占と、英仏関係の強化をもたらすこととなった。

そしてドイツ帝国主義の強引な好戦的印象とを――。

一九一一〜二一年のイタリア・トルコ(伊土)戦争によって、イタリアがリビア(トリポリとキレナイカ)をえたことは、バルカン諸国を刺激する。

一九二一〜一三年、これら諸国のあいだに二度にわたり、トルコ領分割をめざすバルカン戦争がおこった。

この間、さきの一九〇八年ボスニア併合のときにつづいて、オーストリアとセルビアが、アルバニアをめぐって深刻に対決した。

そしてこのときも、まえと同じく、セルビアがたよるロシアは消極的で、オーストリアの優位に終わった。

あとに残ったのは、「オーストリアも、セルビアも、両国間の戦争は、ただ時(とき)の問題だと信じた」といわれるような情勢である。

こんど事がおこれば、ロシアもあとにひけないであろう。

そのとき、オーストリアを支持するドイツは? ロシアと同盟しているフランスは? それからイギリスは?

そして「武装平和」ということばも示すように、諸国は軍備拡大と作戦計画に余念がなかった。

軍事同盟をもたない英仏なども、共同で対独作戦をねるようになった。

それだけに、第二インターナショナルを中心とするような国際反戦運動も、活発となってきた。

こうした情勢のうちに、一九一四年六月二十八日、宿怨(しゅくえん)の地ボスニアのサラエボで、オーストリア皇太子夫妻が暗殺されるという事件がおこり、これをおりに、ついに第一次大戦がはじまるのである。

top

**************************************** |