|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

世界の歴史11――帝国主義への道

11 インド――めざめゆく民族主義

11.1 セポイの反乱

top

五月といえば、暑いインドでも、もっとも暑い時期である。

その五月の十日、北インドの町ミーラトに反乱がおこった。

一八五七年のことであった。

当時インドは、イギリスの植民地支配下にあった。

プラッシーの戦い(一七五七年、イギリスがインド支配を決定した戦い)からすでに百年、ベンガルや南インドの一部は、イギリス支配がはじまってから長年月を経過していた。

だがシク戦争(イギリスとシク教徒の戦い)が終わったのが一八四九年であるから、西北インドは、征服後まだ十年を経過していなかったわけである。

北インドの古都デリーには、落ちぶれはてて昔日(せきじつ)の面影を失ったとはいえ、ムガル皇帝(ムガルは十六世紀に成立したイスラム王朝)がまだほそぼそと命脈を保っていた。

イギリス東インド会社は、広大なインドの統治をはじめるに際して、ムガル皇帝の古い威光を利用した。

戦場で破りながら、名目上は臣下の礼までとって、以後、彼をカイライとして使ってきたのであった。

問題のミーラトの町は、この皇帝の都デリーから、ほど遠からぬ位置にあった。

ここにイギリスは大きな軍事基地をもうけて軍隊を駐留させ、植民地支配の拠点としていたのである。

ところでインドにおけるイギリス軍兵士の大部分は、インド人傭兵であった。彼らはセポイと呼ばれた。

一八五七年五月十日、日曜日、イギリス人士官が夕べの祈りに教会に集まっていたとき、反乱をおこしたのは、このセポイたちであった。

イギリス人はインド人を穢(けが)し、その宗教をうち砕こうとしているという恐れが、彼らの動揺の直接の原因だったという。

この反乱がもし中途で立ち消えになって、地方的な軍事暴動にとどまったとすれば、長い植民地支配の歴史のなかで、ともすれば忘れ去られてゆく小事件となったであろう。

反乱をおこしたセポイたちじしんも、一世紀を経過したのちのアジアの東端日本で世界史講座に自分たちのことが書かれ、受験生が一八五七年(セポイの乱)という年代を暗記させられるようなことになろうとは、夢にも思わなかったに相違ない。 しかし彼らが仲間を救い、さらに教会、兵営、住宅などをおそって、イギリス人を殺し、その財産を奪いはじめたとき、これに多くの市民たちが呼応し、たちまちミーラトにおける植民地支配権力は転覆されてしまった。

その後、反乱軍はただちにこの地を出発して、古都デリーへ向かって進軍した。

彼らがデリーに到着すると、城内のセポイや市民がこれに呼応した。

驚きあわてるイギリス人はすぐに追い払われ、デリーは反乱軍の手によって占領された。

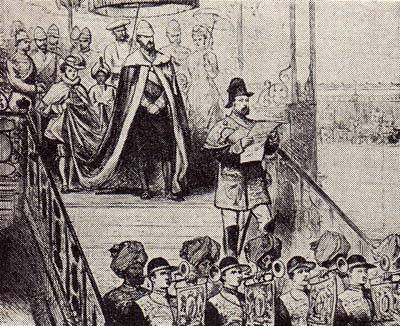

まもなく老年のムガル皇帝バハーズル・シャー(在位一八三七〜五八)がかつぎだされ、その統治復活が宣言され、その名によってインド各地に反乱を呼びかける檄文が送られた。

ここに一種の連鎖反応がはじまった。イギリス人がとても想像しなかったような早さで、数ヵ月のあいだに北インドの広大な地帯から、イギリス統治がぬぐい去られていった。`

反乱はいまや単なる軍事暴動の範囲をはるかに越え、広大な地域に広い社会層を動員しつつ、未曾有(みぞう)の規模にひろがっていった。

我々の世界史では、ふつうこの事件を「セポイの反乱」と呼び、中国の「太平天国の乱」(一八五〇〜六四)と並べて、同時代におこった同種の事件と説明することが多い。

しかしこの反乱は、太平天国の乱にみられたような大きな政治的中心、政治的統一といったものをもてなかった。

全体を一つの運動にまとめあげるような、共通の思想というべきものが不十分だった。

なるほど、デリー、ラクナウ、カーンプルなど、いくつかの中心点が指摘できるかもしれない。

だが全体としては相互の連絡、統一、協力がはなはだしく欠如していた。

反乱の指導者もしばしばインド社会の旧支配者層のなかにもとめられた。 |

ムガル皇帝バハーズル・シャー

|

したがってイギリス支配を排除して、さてあとをどうするかという段になると、各地方ごとに以前の状態にたちもどるという以上のプログラムが、なかなかでてこなかった。

このような点が反乱の決定的弱点となった。

この弱点があったために、イギリスが態勢をたてなおし、十分の準備をととのえて反撃に転ずると、反乱はひとつひとつ各個撃破されていった。

しかもこの段階において、藩王(地方の王侯)、旧支配者層などのなかから、イギリスに協力するものが現われ、反乱鎮圧に大きな役割を果たした。

こうして一八五九年七月、二年三ヵ月の反乱も終わりをつげた。

反乱側にも残虐行為があったというが、イギリス側の報復はまさに狂暴そのものだった。

この反乱の中心的舞台のひとつとなった町に、ラクナウがある。古い王侯の居城があり、緑の多い北インドの町である。今日この町にたちよる旅行者は、当時の戦いのあとを、そのままにとどめる旧イギリス駐在官舎を訪れるのが例である。

反乱軍の重囲に陥ったなかで、ここに籠城したイギリス人たちは、数ヵ月をもちこたえ、ついに救出された。

反乱がようやく鎮圧されたとき、彼らの勇気、沈着、忍耐は、まさにイギリス帝国の華である、と賞揚された。

彼らのことは永久に記念さるべきだ、とイギリス人は考えた。

そこで激しい砲撃で破壊された駐在官舎は、そのままの姿に保存されることとなったのである。 。

今日のインド政府も、この史跡をたいせつに保存する態度をとっている。 |

今日のラクナウの駐在官舎

|

そこで駐在官舎の廃墟は、南国の澄みとおったコバルトの空のもと、色あざやかな花の咲ききそうなかで、今もひそかに息づき、昔の記憶をとどめている。

だがこの記念碑にあたえられる意味は大きく変わった。

それはもはや、過ぎ去ったイギリス帝国のための記念碑でなく、「最初のインド独立戦争」の、名もなき勇士たちを偲ぶ“よすが”となったのである。

ただし観光客のための説明文は、イギリス時代のものをほとんどそのまま使っているようでいかにも大国らしいのんきな話である。

もっとも昔「謀叛人ども」と書いてあったところは、上から消して「自由の戦士たち」とあらためてある。

ところが、うっかりなおし忘れて昔のままになっているところが、長く残っていたりした。

今日この地を訪れるイギリス人、アメリカ人などの観光客は、これをみていったい何を思うであろうか。

それはともかく、我々がこれからたどろうとするのは、一つの史跡にあたえられた意味を、このように大きく変えていった百年の歴史の足跡なのである。

11.2 バイ・ジンゴー top

思いもよらなかった大反乱の後始末をどうつけるか。

植民地支配をふたたび編成しなおすためには、どうすればよいか。

これを考える第一の手がかりは、反乱の原因を明らかにすることだ。

二度とこのようなことが起こらないようにしなければならないのだから。

そう考えたイギリス人は、まず古くさい東インド会社をつうじて統治を行なってきたことを反省した。

そして、けっきょく一八五八年、最高責任者である東インド会社を廃止し、以後イギリス政府による直接の統治を行なうこととした(この年、ムガル帝国滅亡)。

また反乱がセポイの暴動としてはじまったことにかんがみて、インド植民地軍の軍制上の改革を数多くこころみた。

この改革のための調査を行なった記録が、当時のイギリス議会文書のなかに山のように残っている。

しかし明らかにこの反乱は、単なる軍事暴動ではなかった。

セポイの暴動がこんな大事に発展したのは、そもそも根本的な統治政策に誤りがあったのではないか。

何よりも、近代ヨーロッパからたくさんの改革をもちこみすぎたことが、インド人の反感をあおりたてたのではないか。

だとすれば、古いインドの慣習、制度を尊重し、旧支配層の特権を擁護する方針をとるべきである――ほぼこのように反省してイギリス人は、統治再編成の仕事にのりだした。

今日の目から見ると、このような考え方はかなり単純であり一面的である。

新しい改革をやりすぎたから、あるいは近代化をおしすすめすぎたから、反乱がおこったのであろうか。

つまり古いものとの妥協をこころみることが、反乱の再発をふせぐ道だといえるであろうか。

そもそも東インド会社時代に、イギリスの行なった政策は、インド社会を全面的に近代化していくことを目標としていたのであろうか。

そうではあるまい。

新しいものを導入しても、それは少々ゆがんだ形の部分的導入にすぎなかったのだ。

インド社会を部分的に改革して植民地社会に変えてゆくことこそが、その政策の本質であったのである。

だとすれば、これに対する反感の燃えあがった「セポイの反乱」も、けっして単なる復古的・反動的運動だと性格づけることが許されぬはずである。

そこには民族主義的反抗のエネルギーが動いている。

イギリス人の理解はこの点についての認識が十分でなく、したがって彼らの対策も、これに対する配慮を欠くものだったといえよう。

めんどうな話はともかくとして、このようなイギリス人の反省のなかから、新しい「インド帝国」は生みだされたのであった。

古いものとの妥協をこころみ、時代がかった道具だてを整えると同時に、きびしい弾圧体制をしいて、力の立場堅持する――これが「インド帝国」支配の強硬路線の典型となった。

そのよい例は一八七六〜八〇年、インド総督の地位にあったリトン(一八三一〜九一)の場合である。

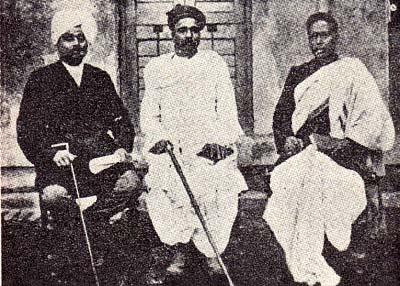

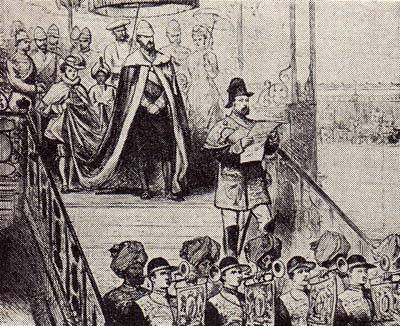

ときのイギリス首相ディズレーリの演出で、リトンが主役を演じた最大の式典は、一八七七年のデリー・ダルバールであった。

ダルバールとは、元来ペルシア語系の言葉で、皇帝・王侯の宮廷や、そこでとりおこだわれる接見の式典をいう。それを、イギリス支配も大がかりにやろうというわけである。そこで、ものものしく着飾った総督兼副王のリトンは、高らかにラッパの吹奏されるなかで、この式典の主役を演じた。

彼はインドの古い王侯など、多くの臣下を接見した。

そして、いまやイギリス女王ビクトリアはインド皇帝になられたと、おごそかに宣言した。

ここに「インド帝国」は正式に発足したわけである。

大金をかけた壮大で華麗なこの式典は、ちょうど大飢饉に見舞われているインド農村のことを思い合わせると、いかにもちぐはぐな見世物であったという。 |

リトン総督の行ったデリー・ダルバール

|

その後もリトンは、対外的には第二次アフガン戦争(一八七八〜八一、この結果、イギリスはアフガニスタンを保護領とした)などに示される強硬政策をとりつづけた。

また、対内的には「土着語出版法」を発して言論・出版の自由に大弾圧をくわえ、武器取締法を施行して、インド人の武器所有を禁じ、力による治安維持の姿勢を明らかに示したのであった。

一八七八年当時、イギリスにはやった歌につぎのようなものがある。

戦争したいわけじゃない だがバイ・ジンゴー!

やるとなったら船はある 人もあるし、金もある! |

首相デースレーリは露土戦争(一八七七〜七八)に際して、イギリスの利益を強硬に主張しようとした。

そこで彼はイギリス艦隊をトルコ水域に派遣し、示威運動をした。

「戦争したいわけじゃない。だが、やるとなったら船はある」とこれを歌ったのである。

バイ・ジンゴーはいわばかけ声であまり意味のない言葉であるが、これをとって、以後、英語にジンゴー主義者という言葉ができた。

それゆけ、やれゆけと力の立場を押し通す帝国主義者、感情的に国威発揚をとなえる愛国主義者のことを、ジンゴー主義者ということになったわけである。

リトンなどはまさに、インド帝国における最大のジンゴー主義者であった。

11.3 新しい声 top

古いものと妥協しながら、イギリスがインド帝国を再編したころ、インド国内には新しい世論が育ちつつあった。

いわゆるインド・ナショナリズムがそれである。

ただしナショナリズムといっても、はじめからいわゆる「民族主義的」な立場が成立していたわけではない。

十九世紀の後半、インド人たちはイギリス統治を批判し、その不正と戦いはじめた。

この戦いの長い苦しい歴史のなかで、インド人たちじしんが、今日我々のふつう思い浮かべるような民族主義の立場を探りだしていったのである。

インド・ナショナリズムは、はじめのうちは近代ヨーロッパ思想から多くのものを学び、いわば国民主義的な枠組みのなかでものを考えていた。

あるいは、イギリス統治とともにインドにはいってきた近代ヨーロッパふうな文物、制度、思想は、インド人に強い刺激をあたえ、この剌激のなかからインド・ナショナリズムが生みだされたといってよい。

イギリスのもちこんだ新しい政治制度、教育、社会通念。

あるいは全インドをつなぎ合わせる郵便・電信・鉄道。新しい印刷技術を背景にする近代的ジャーナリズムや言論・出版の自由の観念。

またイギリス植民地政庁が好むと好まざるとにかかわらず、ヨーロッパから流れこんでくる各種近代思想やさまざまのニュース……。

なるほどこれらのものは、広大なインド農村地帯にまで深く浸透したとはいいきれないかもしれない。

今日でもインド農村にはまだ電気がこず、汽車の音も聞こえないところがあるほどなのだから。

しかしちょっとした都市ならば、ヨーロッパ式新教育を多少なりとうけ、英語を話すインド人たちが必ずいた。

彼らは、あるいはイギリス植民地統治の下級官僚となり、あるいは弁護士となり、ジャーナリストとなっていた。

また新しい教育をうけながらも、よい職がなくて失業したり、商業をはじめたりしていた。

場合によってはヨーロッパから新しい技術を仕入れ、ヨーロッパ人技師を雇い入れて、近代的工場を設立しようとするものまであったわけである。

これらの人々のあいだでは、たとえ断片的ではあってもロックが読まれ、ミルについて語られていた。

イギリスの産業革命やヨーロッパ大陸の諸革命、ギリシアの独立戦争やドイツ、イタリアの国民的統一、あるいはまたアイルランド、ハンガリーの問題やカナダの動静が、彼らのあいだに伝えられ、論議を呼び起こしていたわけである。

こうして都市における新中産階級、知識階級をバックにして、各地に政治的社交団体が生みだされ、さまざまの意見が交換されるようにたっていた。

だからリトン方式のジンゴー主義的植民地支配は、当然、彼らのあいだに批判の渦をまきおこさざるをえなかった。

「イギリスのインド統治は、イギリス的じゃないじゃないか」というのが彼らの意見であった。

ロックやミルやスミスの国であるイギリス。自由主義と議会政治の本家であるイギリス。

近代的ネーションを形成しているイギリス。彼らの知っているこのイギリスは、インドで、いったい何をしているというのか……。

彼らをとくに刺激したのは、インド在住イギリス人たちの、インド人にたいする態度であった。

自分たちは支配民族であり、野蛮蒙昧(もうまい)なインド人に文明を教えてやっているのだとか、白人は有色人種に比べて道徳的にも優れているのだとか、そういう考えが、インド在住イギリス人たちの頭を毒しはじめていた。

とくにヨーロッパ人女性がインドに来るようになってから、この傾向は一段とひどくなっていたという。

むかし、イギリス人たちは、ふつう男が独身でやってきた。

そしてインド人女性を――ふつうは、インドにいるあいだだけの――妻とした。

そして彼女たちを通じて、インド人への理解や親しみをもつことができたという。

ところがイギリスのインド支配も安定し、イギリス人女性がこの地に渡航してくるようになってから、事情は一変しはじめた。

ともかくインド在住ヨーロッパ人のなかでは、男が多く、女が少なかった。

したがってヨーロッパ人女性にとって、インドは絶好の結婚市場であったという。

本国ではなかなか相手の見つがらぬ女性も、インドにやってくれば、前途有望の青年をつかまえることができた。

白人女性に稀少価値が生じていたからである。

だから、インドにいるヨーロッパ人女性に、器量よしはいなかった。

本国ではなかなか相手のみつからないようなブスばかりだ、と当時の本に書いてある。

しかも器量がよかろうと悪かろうと、植民地にやって来た白人女性は、気位が高かった。

彼女らは男たちを監視して、有色人種の女性と不道徳を行なっているような人間をきびしく批判し、社会的な信用を失墜させた。

こうしてイギリス人社交クラブからは、インド人たちとの関係が完全に追放され、気位高い支配民族だけのサークルを形成するようになったという。

こういうところで養われた人を見下す態度が、「イギリス的でない」とインド人の目に見えたとしても、不思議はないであろう。

11.4 国民会議創立ヘ top

インド・ナショナリズムの夜明けに活躍した二人の人物をとりあげてみよう。

その一人は名前をダーダーバーイ・ナオロジー(一八二五〜一九一七)という。

ハルジーの僧職の出である。

パルジーというのは、千年以上も前にペルシアからインドに来住したゾロアスター教徒の子孫たちのことである。

その数約十万、ボンベイの近代的商工業の発展に大きな役割を果たした。

ボンベイ港を見おろすマラバル丘にある彼らの墓地は、祖先の遺風をまもる鳥葬の大施設で有名である。

ただし彼らは、移住してからすでに千年もたち、完全にインド化して、もはやペルシア人ではない。

「完全にインド化した」ということは、ハルジーという一族がインドのなかの「コミュニティー」として一般に認められた、ということである。 |

当時のボンベイ港の風景

|

ヒンズー教徒のカーストやそれに相当する各種社会集団を、インドではしばしば「コミュニティー」と呼ぶ。

インドのなかには数多くのコミュニティーがあるが、そのどれに属しているかということがつねに大問題である。

これが明らかになってはじめて、ある人間の社会的位置、その人間の取り扱い方などがわかるわけである。

これが当時のインド社会の顕著な特色であった。

そしてこのことは、今もってインドからぬぐい去られていないのである。

こういうわけでナオロジーについて考えるとき、まず彼がハルジー・コミュニティー出身であることを述べたのである。

しかしこれは偉大なインド・ナショナリストの話をはじめる書き出しとしては、少々気の毒な感じもする。

そもそも社会がいろいろなコミュニティーにわかれ、それら相互のあいたに深い溝がある場合、はたしてこの社会全体を十分な意味でネーションと呼びうるであろうか。

否であろう。

だからいろいろな断絶を克服して、インド社会を一つの国民(ネーション)にまとめあげていくこと、これが初期ナショナリストたちの一つの大きな目標であった。

つまり、単に一パルジーであることを克服し、一人のインド人となることを、ナオロジーももとめていたのである。

それはともかくナオロジーは、ボンベイに生まれて、幼くして父を失う。

しかしバルジー・コミュニティーのなかにあたたかく守られて、すくすくと育ち、ついに大学にまで進んだ。

セポイの反乱より十年以上も前のことであり、ヨーロッパふうの高等教育をうけることができたのは、当時ごく限られた人たちだけであったといってよい。

彼の大学時代の成績は抜群のものであった。

そして一八五〇年、年若くして母校で数学、自然哲学を講ずることとなり、助教授に任ぜられた。

インド人としては彼がはじめてであったという。

しかし一八五六年(セポイの乱がおこる前年)、彼はこの職を辞し、イギリスに渡った。

バルジー系資本の一商社のイギリスにおける業務を、担当するためであった。

だが、ほぼこのころから、彼の社会的・政治的活動がはじまった。

以後それはイギリスにおいて、さらにインドにおいて、数十年にわたってつづけられることとなる。

彼は新聞の創刊をはじめ、言論・出版活動、政治運動や社会啓蒙を目的とする団体の創設など数えきれない活動をつうじて、インド・ナショナリズムの成長に貢献した。 |

インドナショナリズムの父

ナオロジー

|

インド人としてはじめて、イギリス議会議員となったのも彼であった。

しかし後述のインド国民会議に対する寄与は、何よりも大きなものだったというべきであろう。

年をとっても衰えを見せぬその情熱と、包容力の大きなその人柄のために、ついに彼はインド・ナショナリズムの父と仰がれ、「インドの大じいさん」というあだ名で親しまれることとなった。

同じく初期のナショナリズム運動のなかで、顕著な活躍をしめした人物に、スレンドラナート・バネルジー(一八四八〜一九二五)がある。

彼はベンガル出身のヒンズー教徒である。それもバラモンに属する最高カーストの出であった。

つまり社会的地位ないし身分が、最高の家柄だったわけである。

ただし父はすでに西ヨーロッパ文明の洗礼をうけた医者であり、彼をイギリスに留学させた。

これは当時、きわめて珍しいことであった。

イギリス人少年たちのなかに伍してまれにみる秀才ぶりを発揮した彼は、二十歳で「インド文官勤務」任用試験に合格した。

植民地インド統治の高級官職につくべき、資格をえたわけである。

ロンドンで行なわれるこの試験に、インド人が合格することはきわめてむずかしく、ほとんど合格のチャンスはないといってよいほどであった。

だが彼は合格して故国へもどり、イギリス人のなかにはいって、インドのいわば高等文官職につくこととなった。

故郷に錦をかざることになったわけである。

しかし、なにはなくとも誇りだけはもっているイギリス人、インド人たちに軽蔑のまなざしを向けて一種の「統治者カースト」を形成しはじめていたイギリス人たちが、これを黙視するはずがない。 |

バネルジー

|

彼らはことごとに若きバネルジーをつまはじきし、自分たちの「コミュニティー」から閉めだしていった。

あげくの果てに、ほとんど問題にならぬような理由で、バネルジーは解雇されてしまったのである。

青年の心を傷つけたこの事件について、後年インド人歴史家はつぎのような皮肉な記述をした。

「植民地政府は(バネルジーを失って)大きな損失をした。

だがその損失は、インドの大きな利益になったのだ。」

この事件を契機に、バネルジーのなかでイギリス統治に対する批判の念が、急激に高まっていった。

彼が大学の教職から言論・出版活動に身を投じて、インド人の政治的自覚をうながそうとしはじめるのは、それから数年たたないうちであった。

演説や講演、抗議集会の組織、そしてついには全インド的規模をもつ政治団体結成へと向かって、彼の活動は高められていく。

一八七六年、カルカッタで結成された「インド協会」や一八八三年、同じくカルカッタに開催された「全インド国民協議会」などは、彼のこのような活動の所産であった。

しかしナオロジーやバネルジーが、いくら傑出していたからといって、ただこの二人だけでいきなりインド人の政治的自覚が高められるというようなことはありえない。

才能や境遇こそ同じでないとしても、ナオロジーのように考え、バネルジーのように感ずる多数の人々がすでにインド各地に存在していたのである。

そしてまた、ナオロジーやバネルジーの指摘した植民地支配の矛盾や悪が、インドの都市・農村に満ち満ちていた。

だからこそ、彼らの叫びはインド人の心をゆさぶり、ナショナリズムの胎動はいっきょに高まったのだ。

ここにヒューム(一八二九〜一九一二)というイギリス人があった。

彼は高まってくるインド人の政治的自覚をまえにして、弾圧だけを事としているのは、きわめて危険であると痛感した。

蒸気の圧力が高まってくるとき、ただこれを押えようとすれば大爆発をおこす危険がある。

どこかに安全弁をもうけておかねばならない。

そこで、彼はインド人を集めて「インド国民会議」という名の集会を毎年開催し、その決議を実施する約束はしないが、ともかく自由にしゃべらせることを提案し、その組織に奔走した。

彼の努力がみのって第一回の国民会議が開催されたのは、一八八五年末のことである。

この「国民会議」には多くのインド人活動家が集まってきた。第二回目からは、バネルジーの「全インド国民協議会」も合流することとなった。

そしてこの集会がやがてインド・ナショナリズムの進展に指導的役割を果たすこととなる。

つまり安全弁から吹きだす蒸気の圧力には、ヒュームの計算以上のものがあり、しだいに

帝国の安全性もあやしくなってくるわけである。

11.5 民族派の出発 top

ヒュームが組織した国民会議は、確かに国民的な(全インド的な)規模で代表を集め、会議を行なうための機関であった。

もしその決議にしたがってインド統治が行なわれるという建前ならば、イギリスに近い民主主義的制度が、インドにも作られることになる。

だが「国民会議」の決議は、植民地政庁に対して、拘束力をもっていなかった。

したがって会議は毎年集まって、議論をして、決議をして、植民地政庁に請願して、要望して、そしてそれでおしまいであった。

今日の目でみると、これはずいぶん生ぬるい話である。

だが当時にあっては、かならずしもそうではなかった。

人々の意気ごみもたいへんなもので、会議の討論や決議もきわめて水準が高かった。

その内容もイギリス人の予想をこえ、時代的条件を考えると、むしろ急進的というべきものとなっていた。

ナオロジーやバネルジーの思想が、この会議で指導的な役割を果たしていたのである。

だが彼らの考えによると、「イギリスこそわれらが模範」であった。

近代文明の先達として「われらが模範」を示してくれているイギリス人ならば、インド統治の誤りを指摘されたとき、必ずそれを改めるに相違ない。

そう彼らが期待しても、さしてふしぎはないであろう。

近代的「ネーション」が何であるかを教えてくれた当の本人は、イギリス人である。

だとすれば、インド人がそれを目標とする運動を行なっているとき、イギリス人はその努力に協力的であるに相違ない。

彼らはそう信じたのであった。

信じようとしたのであった。

ではイギリスは、このような彼らの期待にこたえ、彼らの請願や要求に応じたであろうか。

もちろん全然、応じなかった。

ちょっとした安全弁であるはずの国民会議が、年々大きなものになり、めんどうな請願やうるさい批判を行ないはじめると、イギリス人は不機嫌になった。

請願の言葉や、批判の思想は、近代ヨーロッパ的教養を背景としており、イギリス人にもよくわかる言葉であり、思想であった。

よくわかればわかるだけに、いっそう不愉快であった。

国民会議に集まっているような小賢(こざか)しい不満の徒に、いったい何ができるというのか。

イギリス人たちは――ことにインド在住のイギリス人たちは――こうして国民会議に集まるようなナショナリストたちを、毛嫌いするようになった。

こういう騒がしい連中さえいなければ、インド統治はもっとうまくいっているはずである。

彼らは広いインドのなかで、とるに足らぬ少数者だ。

本当のインドは彼らとは別のところに、つまり広大で蒙昧な農村地帯にある。

ヨーロッパ文明に悪ずれしていない人々のなかに、むかしながらのしきたりを守る地主や農民のなかにある。

伝統に生きる旧王侯・旧特権層のなかにある。

この大多数の「本当のインド」のうえに秩序と保護をおよぼしていくことが、イギリス人にあたえられた使命である。

ところがいわゆるナショナリストたちは、この「本当のインド」をイギリス人の手から奪って、自分かってにとりあつかい、うまい汁を吸おうとしているのだ。

このように考えてインド・ナショナリズムを蔑視し、軽視し、無視するものが、イギリス人のなかにふえてきたわけである。

一八八八年、ときの総督ダファリン(一八二六〜一九〇二)は国民会議を不穏団体だと非難した。

この会議は、インド知識階級の「顕微鏡的少数者」を代表するにすぎないと公言した。

このような見地にたてば、国民会議が毎年行なう請願や要望など、まったく無視しつづけたとしてもふしぎはないであろう。`

こうして何年かが経過した。

そしてそのあいだに、毎年同じことをくり返していてもだめだという気持ちが、ナショナリストたちの気持ちを蝕(むしば)んでいった。

ここに登場してくるのが、いわゆる「民族派」的立場である。

民族派はこう主張した。

イギリス人の言葉・思想で彼らに語りかけ、要望し、請願するのは、「政治的物乞(ものご)い」にすぎない。

インドにはインド自身のすぐれた言葉・思想があったはずだ。

これをよびさまし、これに新しい装(よそお)いをあたえ、それを通じてインド民衆に呼びかけるべきだ。

そして彼らを動員して、イギリスと対決する姿勢をとるべきだ――というのである。

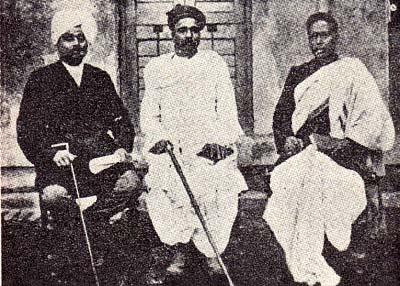

このようなイギリス帝国主義との対決をもとめる新しい自己主張をつうじて、インド・ナショナリズムはしだいに、いわゆる民族主義的な色彩を濃くしてゆく。 このナショナリズムの転換にあたって、大きな役割を果たしたのはティラク、パール、ラージパト・ラーイーという三人の傑出した指導者たちであった。 |

民族主義者(左からラージパト・ラーイー、ティラク、パール)

|

なかの一人、バール・ガンガーダル・ティラク(一八五六〜一九二〇)について、つぎに少し述べてみよう。

彼もまたバラモンの出で、マハーラーシトラにうまれた。ことにプーナが彼の成長期になじみの深い町であった。

彼の父は教育者であった。

そして彼もまた、ヨーロッパ的教育の洗礼をうけた。

だが、ナオロジーやバネルジーの場合とは異なり、彼はいつも成績がよい優等生だったとはいえないようである。

つまりティラクは、ヨーロッパ的教育になじみきれぬ自我をもっていたのである。

だから彼は、近代ヨーロッパ文明の心酔者にならなかった。

逆にサンスクリットを学び、インド古文化を研究し、むしろ正統ヒンズーイズム的な立場を擁護することになった。

そのうえ彼は、権力にたいする強い反抗心を、少年期からもっていた。

これも学校の成績に関係したに違いない。

こんな話がある。 |

ティラク

|

暑い一日の過ぎたある夕方、友だちと遊んでいた彼は、少年らしいいたずらで、果樹園のマンゴーの実を木から落として食べてしまった。

そこへ果樹園の番人がやってきて彼らをとがめた。

ティラクは問いかえした。「この果樹園はだれのものなんだい?」

「政府の果樹園だ。」

「へえ、政府のもの、じゃあ我々のものじゃないか!」

この少々乱暴な反論で、番人を黙らせることはできなかった。

たぶん口どめ料がほしいのであろう、ますますひどくティラクらをなじりつづけた。

少年たちはやむをえず、この男にお金をつかませることにした。

こういうことは珍しいことではない。

むしろ、子どもでもよく知っている常識だった。

そこでだれかがもっていた小銭をさしだすと、番人は急にニコニコした。

だが、それをわたすときティラクはこういったという。

「おい、これを政府にやっちまうなよ!」 |

少年ながら彼の主張したかったのが、ワイロの奨励ではなく、専制的統治への反抗であったわけである。

このような精神はティラクの心のなかで、彼の成長とともに高められていった。

そして彼もまた言論・出版活動を手はじめとして、しだいに社会的・政治的活動の幅をひろげていった。

ことに顕著な政治運動にはいったのは、一八九〇年ごろからである。

彼の主張や活動はナオロジーやバネルジーの場合とかなり異なる色彩をもつものであった。

まずそこには近代ヨーロッパ文明に対する仮借ない批判があった。

ヒンズー古文化に対する傾倒と讃美があった。

そしてそこにはマラータ(十七〜十八世紀、ムガル帝国に対抗したインドの王様)の血が流れていた。

彼はイギリス人に向かって請願しなかった。

彼はインド人の魂をゆりうごかそうとした。

自信と勇気をもって立ちあがり、イギリスに対して戦いをひらくことを、インド人にもとめたのである。

彼は洋風のサロン的雰囲気で、ミルやロックを引用しつつ、論議を行なうことを好まなかった。

むしろインドの青年たちのために、体育・武技の鍛練の場をもうけた。

聖なる牛を殺すことに反対する運動を展開した。

ヒンズーの古神ガネーシャの盛大な祝祭を組織した。

ムガル帝国に対する反乱の指導者であったマラータの古き英傑、シバージーの祭礼を創設した。

そしてこれらを通じて、イギリス植民地政庁が文明伝達の使徒きどりで専制的統治を行なっていることに対し、民族的反抗の気運を盛りあげようとしたのであった。

彼が国民会議に加わったのは一八八九年であるが、ここに従来とはかなり異なる考えが会議のなかに芽ばえてきた。

11.6 スワラージ(自国産愛用)・スワデーシー(自己統治)

top

このような民族派の主張の影響力を高める役割を果たしたのは、皮肉にもイギリス人支配者たちの態度であった。

彼らの植民地支配は、およそ「イギリス的」でなかった。

その厚い壁に直面したとき、初期のナショナリストたちの期待はつねに裹切られた。

たびかさなる請願や要求は、壁に向かって話す言葉のようなものであった。

しだいに落胆やいらだちや怒りがつのってくるなかで、民族派の思想や行動がきわめて斬新な響きをもつものとして、インド・ナショナリズムのひだのなかに迎えいれられていった。

この傾向に拍車をかけ、いっきょに爆発点にまでもっていったのは、一八九九〜一九〇五年の総督カーズン(一八五九〜一九二五)であった。

この最大の帝国主義者というべき人物は、イギリス帝国のなかでもとくにインド支配を強化し合理化し、能率化しようと全力をかたむけた。

そのためにはヨーロッパ人優越の立場を頑としてゆずらなかった。

インド人ナショナリストの言うことなど頭からうけつけず、ただ力によっで帝国強化を推進しようと試みたのである。

彼の考えによると、そもそもインドには一つの「ネーション」など、いまだかつて存在したためしがなく、したがって国民会議(ナショナル・コングレス)という名の集団は、無いものを有るように考えちがいをした妄想狂の集まりにすぎなかった。

「本当のインド」を統治するという困難な仕事は、ヨーロッパ人の肩にかけられた重荷であり、人類文明のための崇高な事業であった。

したがってカーズンの目から見ると、 |

インド総督カーズン

|

「国民会議はいまやよろめいて、倒れかかっている。

私がインドにいるあいだに、しとげたいことはたくさんあるが、このような野望の一つは、インド国民会議が静かにおかくれになるのを、助けることにある」 |

ということになる。

| 「カーズン氏の賢明さは、自分で思っている水準十分の一ぐらいだ、といったとしても、なおかつ、彼にたいへんなお世辞をいっていることになる。」 |

あるイギリス人がカーズンについてこう言った。

彼の自己評価から九割ていど割引しても、まだだいぶ過大評価したことになるというのである。

だとするとカーズンの自惚(うぬぼ)れかげんは、まったく手に負えないわけだ。

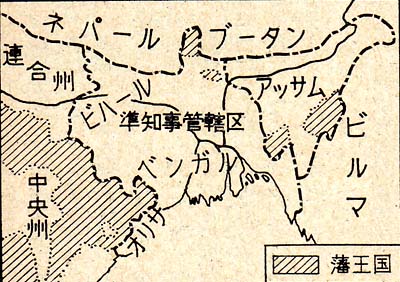

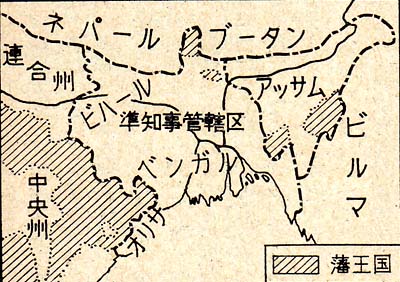

自己の力にこうしたたいへんな確信をいだいたカーズンが、総督をやめる少しまえに行なった行政改革は、ベンガル分割であった。

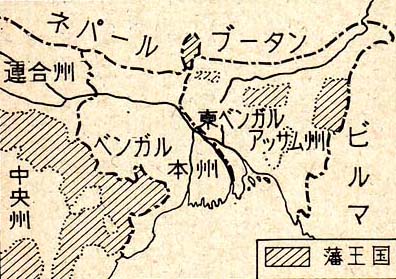

すなわちそれまで行政上単一の州となっていたベンガル、ビハール、オリサは少し大きすぎて、行政能率を低下させている、だからこれを東西二つに分けてしまおう、というのがカーズンの主張であった。

ところがその分けかたが問題であった。

インドには大きくいって宗教上、ヒンズーとムスリムの二つのグループがあった。

ヒンズーとは、古来のヒンズー教を信ずる人々で、人口の大部分を占め、ムスリムとは、新しくはいったイスラームを信ずる人々で、少数派であった。

ただしヒンズーとムスリムのちがいは、日本で「宗教のちがい」というとき考えるものとはかなり異なり、社会生活上いろいろな面で大きな溝が両者をへだてていた

。だがインド全体にわたってヒンズーとムスリムは混住(その混在の率は地方により大きく異なる)しており、だいたいにおいて平和的に共存していたことも忘れてはならない。

この両者をいかにして近代的なひとっの国民(ネーション)生活にまとめあげていくか、あるいはそんなことは無理なのか、それが当時のナショナリズムの解決すべき大きな問題であった。

だがここにイギリス支配者が介入してきた。

そもそも被統治者のなかに分裂の種があるときは、けっしてこれを摘みとってはならない、反対に極力これを育ててゆかねばならない、彼らが内紛におちいっていれば、それだけ容易にこれを統治しうるのだから。

――これこそが帝国主義者の第一の心得なのであった。

|

ベンガル分割前

|

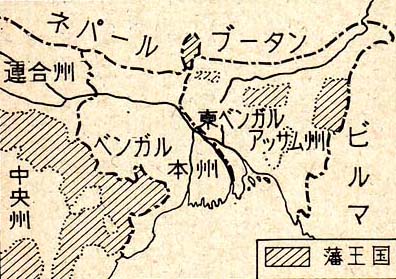

ベンガル分割後――今はベンガル本州がバングラディシュになている

|

カーズンのベンガル分割も、この「分割して統治する」政策の典型的な例であった。

とつじょもちだされたベンガル分割の境界線は、ムスリム多数地域とヒンズー多数地域の境界線以外のなにものでもなかった。

だとすれば、ベンガル分割は、インドのなかでもっとも政治的自覚のすすんだ州の一つであるベンガルを、この線にそって東西二つに両分し、宗教のちがいをとくに強く意識させようとする政策にほかならなかった。

このようなイギリスの分割統治政策は、その後のインド民族運動に、解決困難な難問をもちこみ、その内部に大きなしこりをつくりだす原因となった。

もちろん、分割統治政策だけが原因で、しこりがつくりだされたとはいい切れないであろう。

ただこのときイギリスのもちだしたベンガル分割線が、のちにインドと東パキスタンとの、さらにはインドとバングラディシュとの境界線という形で、ほぼそのまま姿を現わすことは、注意しておいてよいであろう。

それはともかく、一九〇五年七月、ベンガル分割のプランが発表されると同時に、インド各方面に反対の声がわきおこった。

さまざまな抗議集会や、デモンストレーションなどが行なわれ、インド全体はたちまち騒然たる情勢につつまれた。

インド・ナショナリズムはかつてない民衆的な規模にまで、底辺をひろげていった。

カーズンのひそかなる願いであった「国民会議が静かにおかくれになる」ことなど思いもよらず、まさにその正反対の形勢が生じたのである。

それと同時にティラクをはじめとする民族派の主張が多数の人々に受けいれられていった。

ナオロジー、バネルジーなど、初期の会議派の流れをくむ人たちは、当時「穏健派」と呼ばれるようになっていたが、彼らもまた、かなり民族派に同調しはじめたのであった。

こうして民族派の主張にそくして、ひろくインド・ナショナリズム運動に受けいれられていったスローガンが、スワデーシーとスワラージであった。

スワデーシーというのは、自分の(スワ)国の(デージー)産物を愛用しようという主張である。

外国商品、ことにイギリス綿布を排斥してイギリス帝国に打撃をあたえ、同時にインド民族産業を奨励しようというのがそのねらいであった。

スワラージというのは、自分で(スワ)治める(ラージ)こと、つまり自治に対する要求にほかならなかった。

ティラクは、「スワラージは生まれついてのわが権利、それをかならず手に入れるぞ」という標語をとなえた。

これはその後も長くインド民族運動に受けつがれ、イギリス帝国内の自治権の要求から、ついには独立の要求にまで成長してゆくのである。

11.7 「改革」とグルバールと top

スワデーシー、スワラージの叫びをあげて燃えあがる民族運動の炎をまえにして、イギリスは事態が容易でないことをさとった。

カーズン方式の一方的強圧だけでは、おさまりがつかぬことが今や明らかであった。

ここでイギリスは従来の態度を多少あらためて、インドに対する譲歩の用意があることをちらつかせはじめた。

本国におけるインド大臣モーリ(一八三八〜一九二三)と新しい総督ミントー(一八四五〜一九一四、総督在任一九〇五年十一月〜一九一〇年十一月)とのコンビは、一九〇七年になると、「将来インド統治法を、インド人の希望に即してあらためる用意がある」と宣言した。

穏健派に対して譲歩の色をみせ、彼らの期待に誘い水をそそいだわけである。

同時にイギリスは急進的立場に立つもの、民族派の活動家らに対して、弾圧につぐ弾圧をくわえた。

ラーティという長い警棒をふりかざした警官隊が、抗議集会の場に乱入し、これを蹴散らした。イギリス商品排斥のピケットをはる運動員たちは、しばしば、殴打されたうえで逮捕された。言論、集会に対して強い規制がくわえられ、あまり理由のはっきりしない逮捕、投獄があいついだ。

同時にヒンズーとムスリムとのあいたの対立意識をかきたて、政治的に利用するためのあらゆる努力がはらわれた。

このようなイギリスの政策はいちおうの成果をあげた。 |

新提督ミントー

|

歴史の大きなうねりのなかでみるとごく一時的にすぎなかったかもしれないが、民族運動の切りくずしに成功したのである。

一九〇七年末の国民会議は、はげしい内部対立から議場が大混乱におちいり、ついに組織が分裂してしまった。

ティラクをはじめとする民族派は、国民会議をしめだされ、穏健派だけが残って旧来の合憲的活動に立ちもどることになった。

以後イギリスは急進的活動家たちに対して情け容赦のない弾圧をくわえる。

これに対抗して多くの秘密結社がつくられ、はげしいテロリズム活動がつづけられる。

――だが、このような活動はしだいに民族運動の民衆的もりあがりと縁がぎれ、その政治的意味を減じていく。

一方イギリスは、穏健派に対して約束したインド統治法の改正を行なった。

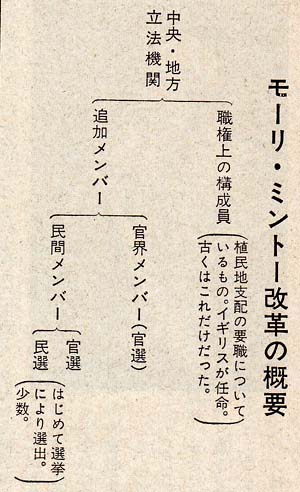

すなわち、一九〇九年のいわゆるモーリ・ミントー改革である。

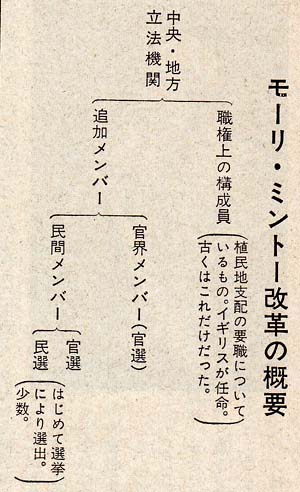

この改革の要点は二つある。第一に中央・地方の「立法機関」に対して、「選挙」でえらばれた議員をダンパーとして追加することが、はじめて試みられた。

ただし、ここに導入されたものが、近代的議会政治とおよそ縁が遠いものだったこと、これら「立法機関」にあたえられた権限が、きわめて内容のとぼしいものだったことを忘れてはならない。

第二は、新しく作られた選挙制度のなかに、ムスリムだけ別扱いのとくに有利な方式が採用されていた点である。

少数者であるムスリムに恩顧をほどこして、イギリスに対する忠誠心をかきたて、民族運動の分裂をはかる政策の、露骨な現われにほかならない。

こうして一応急場を切りぬけたイギリスは、一九一一年ふたたびデリーにおいて、帝国の偉容を誇る豪華なダルバール(国王接見の式典)を行なった。 |

|

このたびは、イギリス王ジョージ五世が式典の主役を演じた。

さきにリトンが宣言したように、イギリス王はインド皇帝を兼ねていた。

しかしこのときまで「インド皇帝」はインドに来たことがなかった。

ビクトリアとエドワード七世という二代の「インド皇帝」は、ついにインドに来ることなく世を去ったのだから、世界史上奇妙な皇帝である。

それはともかく、この一九一一年のダルバールを機会に、イギリス王兼インド皇帝は、問題のペンガル分割法を取り消し、同時にカルカッタからデリーへ、首都をうつすむねの宣言を行なった。

こうして風雲急を告げるヨーロッパ情勢をまえにして、イギリスはインドの平穏化に力をつくし、いちおうの成功をおさめた。

しかし、嵐は吹きつのるまえに、一瞬静寂の時間をもつものである。

第一次世界大戦前夜のインドの静けさは、じつは大戦後の激動を予告するものであった。

top

**************************************** |