|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

世界の歴史11――帝国主義への道

3 ルイ・ナポレオン物語――イタリア統一運動とともに――

3.1 十二月二日のクーデター

top

一八四八年十二月十日、第二共和政下のフランスでは、新憲法にしたがって国民投票により大統領選挙が行なわれた。

このとき、ブルジョワ共和派などの有力な候補者をおさえ、圧倒的多数で当選したのはルイ・ナポレオン・ボナパルト(一八〇八〜七三)である。

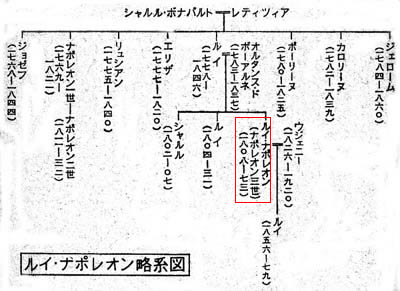

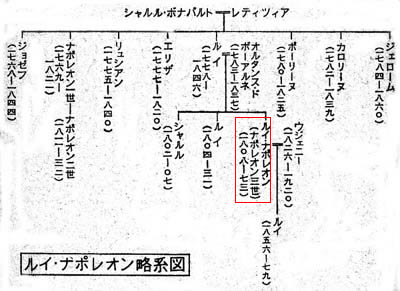

彼は皇帝ナポレオン一世と、おい、おじの関係にあたる。すなわち彼は、皇帝の弟オランダ王ルイの第三子である。

母はオルタンス・ド・ボーアルネ(一七八三〜一八三七)で、皇帝の妃ジョゼフィーヌと前夫ボーアルネ子爵とのあいだの娘である。

ルイとオルタンスの結婚生活はうまくゆかず、一八一〇年から別居、オルタンスは子どもたちとともにパリに住まった。

一一年、彼女がある貴族とのあいだにもうけた私生子は、のちにモルニー公としてルイ・ナポレオンの側近で活躍する。 |

|

ところで皇帝の没落後、ボナパルト家は追放され、亡命生活をつづけることとなった。

この間、兄とナポレオン二世の死によって、また父やおじたちの無為によって、ルイ・ナポレオンはボナパルト家の後継者と自任するようになった。

一八三六年十月、二十八歳の彼は七月王政を倒そうと、ストラスブールの兵営の反乱をくわだてて失敗、国外に追放された。

これにもこりず、一八四〇年八月、彼はふたたびブーローニュの連隊にはたらきかけたが、これも失敗、こんどは終身刑に処せられ、投獄された。

四六年五月、労働者に変装して脱獄したルイ・ナポレオンは、ロンドンにのがれた。

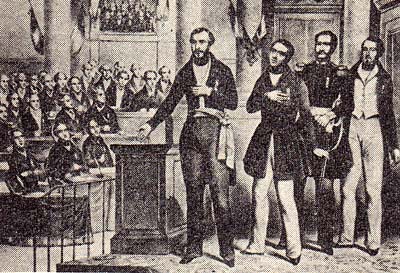

一八四八年、二月革命後、彼は補欠選挙に当選して国会に現われることとなった。

しかし風采はあがらず、演説はふなれと外国なまりのため生彩をかき、大ナポレオンのおいという面影もなかった。

性格もなにか矛盾していた。

空想的かと思うと、意志の強いところがあり、ふだんは口数が少ないくせに、場合によってはおしゃべりとなり、野心家にみえて、一面では小心さを示し、他に対して謙虚のようで、いつまでもうらみをもつこともあった……。

このルイ・ナポレオンが予想に反して当選したのは、国民がパリの革命騒ぎにそまっていない新しい人物をもとめ、しかもその人物が、国民的英雄ナポレオン一世の思い出――秩序と権力と栄光の思い出を、背後にになっていたからである。 |

変装して脱獄するルイ・ナポレオン

|

国民はまさに「おじ」の代わりに「おい」を求めたといえよう。

新大統領は表面では、共和政の憲法に忠実を誓ったが、じつは独裁的な帝政への野心をいだいていた。

そこで彼は、王党派と力をあわせて共和派を弱めるとともに、地方巡遊や組織活動によって、国民のあいだにナポレオン熱をあおりたてた。

王党派が二つに、すなわちブルボン正統派(十七、十八世紀や王政復古時代の王家を支持)とオルレアン派(七月王政時代の王家を支持)にわかれていたことも、大統領に有利であった。

さらに大統領は軍、警察を味方にすることを忘れなかった。

大統領の任期は四年で、ひきつづいての再選は禁じられている。

その任期満了は一八五二年にせまってきた。 |

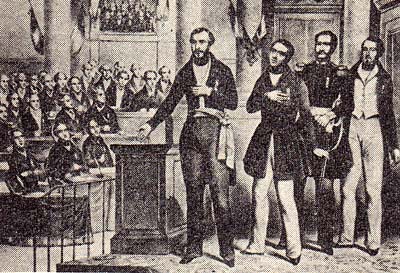

宣誓する大統領ルイ・ナポレオン

|

ルイ・ナポレオンはいまやクーデターの決意をかためたが、その日どりは一八五一年十二月二日である(一八〇四年のこの日、ナポレオン一世が戴冠式を行ない、とくに翌年のこの日、アウステルリッツで戦勝)。

陸軍大臣サン・タルノー、パリ軍総司令官マニャン、警視総監モーパらが主役をつとめ、議員で大統領の異父弟にあたるモルニー(一八一一〜六五)も、首謀者の一人であった。

十二月一日の夜、大統領は官邸エリゼ宮で宴をはった。

彼はいつものように静かな態度で、議員、外交官、軍人などの客に接した。

宴が終わるころ、その夜、劇場にいっていた――カモフラージュのためか?――モルニーがやって来た。

客が帰ったのち、十時ごろクーデター関係者の最後のうち合わせが、一室で行なわれた。

大統領は重要書類入れをあける。それには「ルビコン」としろしてある。

彼が尊敬するカエサル(シーザー)が、紀元前四九年一月、ポンペイウスを討つため、法を犯してわたった川の名だ。

大統領はなかにある布告文などを読みあげ、それから出席者はそれぞれに自分の任務を確認しあった。

深夜、この布告文は国立印刷局でひそかにつくられる。

仕事の内容がわからないように、職工たちには小さくくぎった文章がわたされ、あとで全体がまとめられた。

一方、軍隊は警察と協力して、十二月二日の夜明けまでにパリの要所をかためた。

さらに軍の一部は国会の議場バレー・ブルボンを占領するとともに、クーデターに対する反抗の中心となりそうな人物、議員やジャーナリストを逮捕した。

最後に、モルニーがしめくくりをつけた。

彼は地方に通報した――パリは熱狂してクーデターをむかえたと。

パリの民衆はまだ事態を知らないのだから、これはいつわりである。

しかし地方の官憲は、この報知を無批判にうけいれた。

二日朝パリの市民たちは、町かどにはりだされた布告に気づいた。

それは国民議会の解散、普通選挙制の復活、戒厳令の布告などを内容としていた。

この普選はさきの二月革命で実現したものだが、一八五〇年、保守勢力は一定個所における居住期間によって、選挙権を制限した。

主として犠牲になったのは、住居が安定しない労働者である。

ルイ・ナポレオンはこれに目をつけ、民心をひきつけるため普選を復活したわけだ。

彼は二日午前十時ごろ、騎馬で市中を行進した。一般に何かあきらめに似た気分が支配しているようであった。

しかしブルジョワ共和派の一部の議員たちは抵抗を組織し、労働者街を中心として、一時はパリの東部一帯を支配した。

しかしあの六月事件(一八四八)以来、ブルジョワ共和派に敵意をいだく労働者たちは、反乱に熱心でなかったし、陸相サン・タルノーが指揮する軍によって、四日午後、バリケードはつぶされてしまった。

パリにつづいて、地方の都市、農村にも反乱のきざしがみえたが、いずれもあいついで鎮圧された。

そしてルイ・ナポレオンの政府はこれを利用し、非合法なクーデターに対する反抗、すなわち政治上のたたかいを、たくみに「社会主義者、共産主義者の運動」「凶暴なジャックリー」(十四世紀に起った大農民一揆)にすりかえた。

政府やこれを支持する新聞は、掠奪、放火、暴行など、あらゆる中傷のニュースをながした。

反乱側にはそうした行動はほとんどなかったが、この宣伝は「財産の敵」「社会秩序をみだすもの」「赤の妖怪」に対する恐怖心を、国民にふきこんだ。

では、これらに対抗するルイ・ナポレオンこそ、秩序の擁護者ではないか!

すべての反乱が終わったのち、フランス全土にわたって、反ナポレオンの容疑者の銃殺や逮捕がつづいた。

あるところでは、ひげをそらなかったり、寝不足で不快そうな顔をしていたために、捕えられた人びともあったという。

彼らの多くは追放や流刑に処せられた。

十二月二十一日、国民投票が行なわれたが、その結果は約七百四十四万票対約六十四万票をもって、クーデターを承認した。

投票には、かなりの干渉が行なわれたらしい。

翌一八五二年一月、ナポレオンは、大統領(任期十年)の権限がきわめて大きい新憲法を発布して独裁の基礎をかため、そして予定の行動にうつった。

この年十一月の国民投票は、ふたたび圧倒的な支持をもって帝政をみとめ、十二月二日、大統領ルイ・ナポレオンは皇帝ナポレオン三世として帝位につき、第二共和政は終わって、第二帝政がはじまる。 |

皇帝ナポレオン三世

|

3.2 帝政の権威 top

第二帝政下、ナポレオン三世は帝国憲法によって行政、軍事、外交、立法上などで強い権限をもち、皇帝任命の元老院、普選による立法院に民主政治の名残りはあるが、それらの権限は弱かった。

普選も官選候補制などによって、骨ぬきにされた。

52

帝政に反対するものはすべておさえられ、芝居でも、「武器をとれ」というようなせりふは、使用できなかったといわれる。

とくに一八五八年一月、イタリア人オルシーニの皇帝暗殺未遂事件以後、ますます基本的人権は犯された。

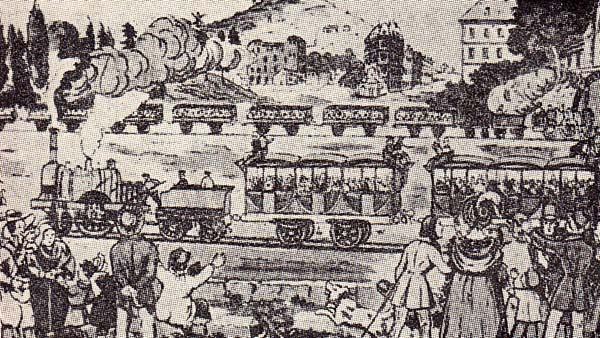

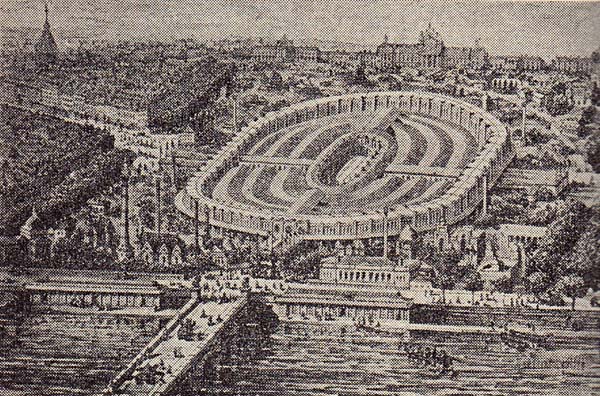

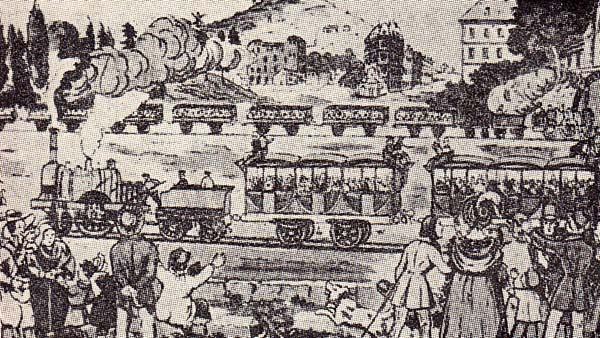

第二帝政下の鉄道 |

当時、カリフォルニアやオーストラリアの金鉱発見によるゴールド・ラッシュは、世界的好景気をうんだ。

それはヨーロッパ経済をうるおすとともに、第二帝政の財政をささえた。

この時代はフランス産業革命の完成期にあたり、政府の積極的な経済政策とあいまって、産業資本、とくに金融資本の発達がいちじるしい。

また信用拡張策は投機的風潮をさかんにし、工業部門の技術革新や設備投資もすすめられた。

鉄道網も拡大し、一八五〇年から五六年で倍加、七〇年には約六倍となる。

政治上の「安定」のために、その「自由」をすてたフランス・ブルジョワジーの経済的活動はめまざしかった。

一方、フランス産業界にはまだ中小企業、手工業的生産が残存し、このため、当時なお職人層が社会でしめる地位は軽くなかったが、それでも近代的プロレタリアートも成長してきた。

菜っ葉服をきて機関車に乗ったり、街頭で親しく労働者に話しかけた皇帝は、彼らに団結権を禁じていたが、適当な労働者保護の社会政策を忘れなかった。

皇帝は労働争議の調停をもこころみている。

彼は、亡命時代にイギリス古典派経済学や社会主義者サン・シモンの説などを研究し、みずからも『ナポレオン的観念』(一八三九)や、獄中で書いた『貧困の絶滅』などを著わした。

前者では、フランス革命をうけつぎつつ、自由と秩序とを調和させる抱負が述べられ、後者には、当時流行の社会主義思想に影響されつつ、労働者の生活を改善しようという考えが、皇帝専制主義と混合していた。

保守的な農民層やカトリック勢力は、むろん帝政の有力な支持者である。

このカトリックに歓迎されたのは、皇帝の結婚であった。

十六歳のころの初恋以来、ナポレオンの身辺に女性の姿はたえなかったが、一八五三年一月、彼はスペイン貴族の子女で、カトリックを信ずること厚いウジェニー・マリー・ド・モンティーホ(一八二六〜一九二〇)を皇妃にむかえた。

そして五六年三月、一子ウジェーヌ・ルイ・ナポレオンがうまれた。

ただし、この結婚後も、皇帝の女性遍歴はたえなかったようである。

美しい皇妃のもと、チイルリーの宮廷はヨーロッパ社交界の中心となった。

皇妃と親しかった人びとのなかには、『カルメン』の原作者の作家メリメ(一八〇三〜七〇)や、オーストリア駐仏大使メッテルニヒ(有名な宰相メッテルニヒの子息)などがいたが、この外交官の才気煥発な夫人は、とくに宮廷に生彩をあたえていた。

また帝政下、公共事業や都市計画事業が推進されたが、なかでもセーヌ県知事オスマン(一八〇九〜九一)の大規模な改装工事によって、パリの街はその美観をととのえた。

それは、「オスマニザシオン(オスマン化)」「オスマネスタ(オスマン的)」などの新語をうみ、エトワール広場の凱旋門を中心に、広い道路が放射状にのびる現在のパリは、この改造の遺産である。 |

皇妃ウジェニー

|

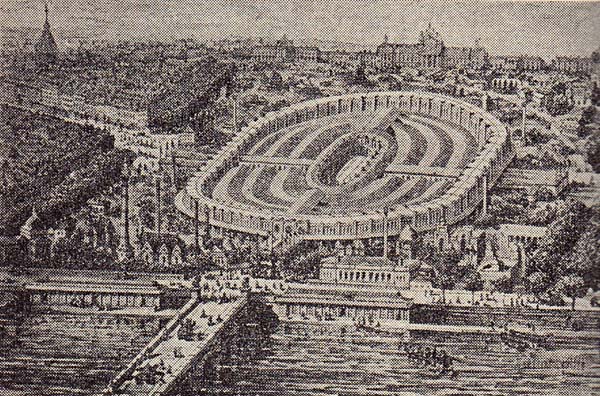

その「花の都」パリで一八五五年、万国博覧会がひらかれたが、これを記念して町々にとりつけられたというガス燈は、世界各地からの観光客にとって、帝政の威容にいっそうの光彩をそえるかのようであった。

社会の安定につれて、文化も前代のロマンティシズムからリアリズムへ移行していった。

それは、当時の産業や技術、自然科学の発展にもとづきつつ、精神科学から芸術の分野にまでおよんでゆく。

たとえば近代実験医学の祖といわれるクロード・ベルナール(一八一三〜七八)や、細菌学のバスツール(一八二二〜九五)らの活動はこの時代を中心としており、社会学者コント(一七九八〜一八五七)がその体系を完成したのは、第二帝政初期である。

文学上では、リアリズムはフロベール(一八二一〜八〇)によって深められ、エミール・ゾラ(一八四〇〜一九〇二)の自然主義文学に継承される。

彼は生物学、とくに環境と遺伝との理論をおもんじつつ、第二帝政下の種々相を描き、壮大な『ルーゴン・マッカール』叢書を発展させた。

そこでゾラは人間や社会の暗黒面を赤裸々に描きながらも、進歩と正義とを信ずるヒューマニストとしての面目を示している。

ロマン主義の伝統をまもるビクトル・ユゴー(一八〇二〜八五)は、政治上では王党派から転じて共和主義をまもり、第二帝政下、亡命生活のうちにナポレオン三世の非難をつづけたが、有名な『レ・ミゼラプル』(一八六二)を書いたのも、この亡命期である。

「ある人びとはいう、帝政、それは戦争であると。私はいう、帝政、それは平和であると。」

この言葉にもかかわらず、おじナポレオン一世の名声に便乗して政権をにぎっただけに、それを維持するためには対外的成功が必要であった。

またフランス資本主義の発展は、海外市場をもとめている。

イギリスと協力してトルコを援助し、ロシアに勝利をえたクリミア戦争(一八五三〜五六)は、パリにおける講和会議とあいまって、ナポレオン三世の名声を高めた。

アフリカにおけるアルジェリア、セネガル、サハラ、アジアにおける中国、インドシナなどへの進出は、フランスをイギリスにつづく植民地帝国へ発展させた。

スエズ運河の工事、開通(一八六九)も第二帝政期である。

またフランスは幕末の日本とも修好通商条約をむすび(一八五八)、さらに徳川幕府を支持して日本進出を策したが、これは失敗に終わった。

そしてクリミア戦争後の重要な対外的問題は、イタリア統一をめぐって起こった。

これをひとつの機縁として、第二帝政は衰運に向かう。

舞台をしばらくイタリアヘうつそう。

3.3 カブール登場 top

ドイツと同じように、近代になっても国土が分裂していたイタリアでは、フランス革命およびナポレオン戦争の影響によって、自由、独立の動きが促進された。

しかしウィーン会議(一八一四〜一五)によってイタリアはまた小国分裂となったのみならず、ベネチア、ロンバルディア地方がオーストリア領となったため、反動化が強くなり、新しいものは憲法、ガス燈、種痘にいたるまで禁止されたという。

そこでイタリアの自由統一運動は、「カルボナーリ(炭焼き)党」のような地下秘密組織で行なわれたが、やがてマッチーニ(一八〇五〜七二)の「青年イタリア党」や、北伊のサルデーニャを中心にした動きがおこった。

サルデーニャは当時のイタリアで、もっとも先進的な国である。

一八四八年、フランス二月革命はイタリアにも、大きな影響をあたえる。三月、ミラノ、ベネチアでは市民たちが蜂起し、オーストリアの勢力を排除した。ベネチア、ロンバルディア地方の諸都市にも反墺の動きがつづき、各地に自由主義運動が展開した。サルデーニャはイタリア統一をめざし、オーストリアに戦いをいどんだ。

しかしオーストリアは勢力をもりかえし、敗北したサルデーニャでは、国王カルロ・アルベルト(在位一八三一〜四九)は責任をおって退位、ビットリオ・エマヌエレ二世(在位一八四九〜六一)が即位した。

反動は全イタリアにおよんだ。

マッチーニらがつくったローマ共和国も、一八四九年七月、つぎにも述べるように、フランスによってつぶされてしまった。

ベネチア共和国も八月、ついに屈服した。

その後、イタリア統一運動は、サルデーニャを中心として行なわれることとなった。

ビットリオ・エマヌエレ二世は、一八五二年十一月カブール(一八一〇〜六一)を首相に任じたが、プロシアのビスマルクに比せられるこの政治家は、名門知識階級の出身で、すぐれた知性、現実感覚、国際的視野をもち、政治や経済の面で近代化につとめ、軍備をととのえ、国力の充実をはかった。

さらにカブールは外国の支持を必要と考え、クリミア戦争でサルデーニャを英仏側に参戦させるとともにたくみな外交手腕によって、その国際的地位を高めた。

そして彼は一八五八年七月ナポレオン三世に招かれてひそかに会見、イタリア統一の援助を約束させ、オーストリアとの戦争にふみきった。

話はまえにもどるが、前述の旧青年イタリア党員オルシーユのナポレオン三世暗殺のくわだては、イタリア解放運動に対するナポレオンの裏切りに、復讐しようとしたものである。

じつはナポレオン三世は青年時代からイタリア自由主義、民族主義に関心をもち、カルボナーリの反乱に参加したこともあった。

しかしマッチーユのローマ共和国に対し、当時の大統領ルイ・ナポレオンはフランス軍を派遣してローマをおとしいれ、教皇の勢威を回復させた。

これは北伊に勢力をもつオーストリアに対抗するとともに、カトリック教徒の信望をうるためであった。

この出兵が、イタリア民族主義者を憤慨させたことはいうまでもない。

オルシーユは獄中から皇帝にあてた手紙で、イタリア解放を無視するならば、第二、第三の暗殺計画が起こるであろうと警告した。

サルデーニャ援助には、このことも影響していたとみられる。

こうして一八五九年四月に始まった対墺戦争において、六月二十四日、フランス・サルデーニャ連合軍は、北伊のソルフェリーノで「十九世紀最大の激戦」ののち、オーストリア軍から勝利をえた。

この日たまたま、スイス人の若い事業家アンリ・デュナン(一八二八〜一九一〇)が、戦場の近くに来ていた。

そして彼は、数万の死傷者が戦場にうちすてられるという悲惨な光景を、まのあたりにしたのである。

気をとりなおした彼は、軍医や付近の人びとの力をかりて、負傷者の看護にあたったが、このとき専門の看護隊をつくる必要を痛感した。

その後、デュナンは『ソルフェリーノの思い出』(一八六二)という本を書くとともに、諸国の当局者を説得してまわったが、ユゴーやナイティンゲール(一八二〇〜一九一〇)らも賛成者であった。

こうして一八六四年八月、諸国はジュネーブで国際赤十字条約に調印するにいたった。

なおデュナンは一九〇一年、第一回ノーベル平和賞を授与されている……。

ところでオーストリアに対する勝利によって、急速にイタリア統一運動が進展する情勢となったが、これに困惑したのはナポレオン三世である。

元来、皇帝はイタリアに強力な統一国家ができることを望まず、いわば連邦のような形をとらせ、オーストリアにかわってフランスの勢力を拡大しようと意図していた。

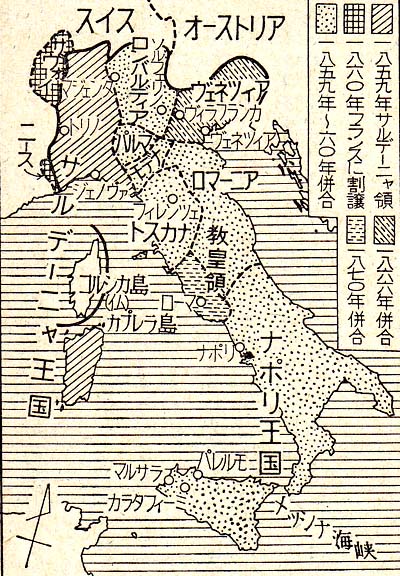

不安を感じたナポレオンは、一八五九年七月、オーストリアとビラフランカで単独講和し、この結果、サルデーニャはロンバルディアをえたのみで、統一運動は挫折した。

裹切られたカブールは怒りのあまり一度職を辞したが、まもなく復職するとともに、冷静な現実政治家にかえり、ナポレオン三世の領土的野心を利用した。

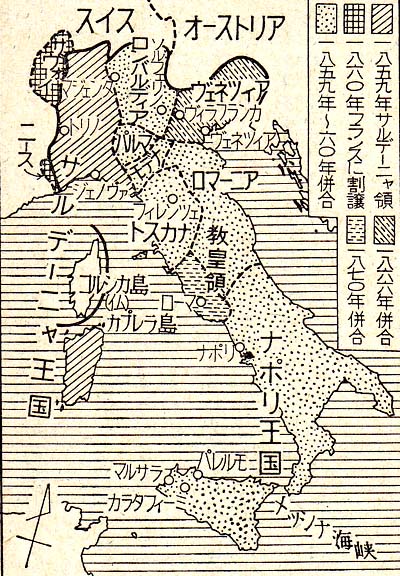

すなわちフランスにニース、サボイを割譲することを条件として、サルデーニャが中部イタリア地域を併合することを承認させ、六〇年四月、人民投票によって実現した。

そしてこのとき、ガリバルディの活躍となったのである。

3.4 赤シャツ隊をひきいて top

ガリバルディ(一八〇七〜八二)はニースの生まれ、父は水夫であった。

軍人となった彼は青年イタリア党にはいって、統一運動をこころみたのち、南アメリカへ亡命、一八三六年から十年ばかり、ブラジルやウルガイの共和主義運動のために戦った。

四八年、二月革命とともに故国へ帰り、オーストリアとの戦争に従軍、またローマ共和国防衛にあたった。

その後ガリバルディは共和主義をすてて、カブールを支持、サルデーニャ王のもとにイタリア統一をめざすにいたった。そして彼は南イタリアを征服し、北と呼応して中央部をしたがえるという計画をたてた。

一八六〇年五月はじめ、赤シャツを愛用していたガリバルディはそれをきた千人の義勇兵をひきい、ジェノバを二隻の蒸気船で出航、十一日ナポリ王国のシチリア島のマルサラに上陸した。

当時シチリアでは、国王フランチェスコ二世の圧政に対する国民の反乱が起こっていた。援助をもとめられたガリバルディは、これに応じたのである。 |

ガリバルディ

|

五月十五日、赤シャツ隊(または千人隊)はカラタフィーミで王軍に勝利をえ、やがて六週間のうちに全島征服に成功、八月メッシナ海峡をわたって半島に上陸、九月七日、ついにナポリにはいった。

この情勢をみたカブールは、ガリバルディのローマ進軍、イタリア共和国成立を憂慮したが、またそれを望む声もあったが、ガリバルディ自身にはまったく野心はなかった。

彼はいさぎよくサルデーニャ王に征服地をゆずった。じつに見事なひきぎわであった。

そして事をかまえて教皇領にはいったサルデーニャ軍は、さらにナポリ王国に進出した。

こうしてオーストリア領のベネチアと一部の教皇領以外のイタリアはほぼ統一され、一八六一年三月、サルデーニャ王ビットリオ・エマヌエレ二世はイタリア王位(在位一八六一〜七八)につき、首都はトリノで、やがてフィレンツェに移される。

しかし六一年六月、イタリア統一運動の最大の人物、五十代になったばかりのカブールが、過労のため世を去るという不幸が起ころうとは、だれも想像しなかったであろう。

「イタリアはうまれた。もう仕事はない」とは、彼の最期の言葉であったという。

なおイタリア統一の背後には、フランス、オーストリアをおさえようとするイギリスの支持があったことは、見のがせない。

そしてこのすみやかな既成事実は、ナポレオン三世に干渉の機会をうしなわせ、フランスはイタリア王国の成立を、不満ながら認めざるをえなかった。

一八六六年、イタリアは普墺戦争にあたり、プロシアに味方してベネチアをえ、七〇年普仏戦争のとき、フランス軍のローマ撤退に乗じてこれを占領、翌七一年、首都をローマに移した。

こうしてイタリアは「リソルジメント(国家復興)」の大事業が完成された。 |

イタリア統一図

|

しかし立憲王政ながら、封建遺制も多く、自由主義、民主主義の面で不十分な面があり、またイタリア人が住む地方で、いわゆる「回復されないイタリア」として外国の支配下にとどまるところもあり、あるいはローマ教皇が「バティカンの囚人」と称して、一九二九年までイタリア政府に対立するという問題も残った。

元来イタリアは農業が主要産業であったが、水力資源が利用されるにいたって、重工業も盛んとなった。

しかし農民や労働者の生活は貧しく、十九世紀末から南北アメリカなどへの移民が多かった。

社会運動も活発化し、一八九二年社会党が結成されるとともに、アナーキスト、サンディカリストの勢力も強くなった。

たちおくれたイタリアの対外的発展は、列強に伍してアフリカに向かう。

チェニジアではフランスにおくれをとり、エチオピア侵入では一八九六年三月、アドワで大敗して挫折、しかしソマリランドを保護領としたのち、一九一一〜一二年の伊土(イタリア・トルコ)戦争によって、トルコ領トリポリ、キレナイカを領土とした(イタリア領リビア)。

3.5 破局へ top

舞台をフランスにもどそう。

前述のように一八五九年、イタリア統一戦争にさいし、サルデーニャを援助しながら、これを中途で裏切ったナポレオンの行動はフランスの威信を落とすとともに、国民各層の不満をまねき、これにさきだつ経済不況とあいまって、専制帝政動揺の第一歩となった。

アメリカにはじまる世界恐慌のフランスへの波及、過熱した投機の反動、慢性的な工業不況、失業者の増大などは反政府の動きをうみ、一八五七年の立法院選挙では「五人組」とよばれる共和派の議員が当選していた。

一方、一八六〇年、皇帝は英仏通商条約をむすび、従来のイギリス商品に対する保護貿易制を改め、関税率を大きくひきさげた。

これはナポレオン一世の失敗にもかんがみて、対英関係を良好にしたいという配慮とともに、自由貿易が、フランス産業の体質改善に必要というねらいからであった。

この皇帝の政策は時宜をえたもので、また結果的にはフランスの対外貿易の伸張、資本の集中や蓄積の進展、大工業の発達となり、またフランス銀行を中心に大銀行が発展して、やがて帝国主義時代にはいる体制が固められた。

しかし地主やブルジョワのなかには、被害をうける者も少なくなかった。

これは政治上にも影響し、王党派、共和派は反ナポレオンに結集してゆき、議会の権限強化、言論上のとりしまりの緩和など、皇帝も自由化をもって譲歩した。 |

第二帝政下のフランスの上流婦人たち

|

この一八六〇年代になると、労働運動、社会主義も発展し、皇帝は労働者の団結権をみとめざるをえなくなり、また一八六四年、第一インターナショナルが成立、その支部がパリに設立された。

そして国威を高めようとしたメキシコ事件(一八六一〜六七)も、皇帝の意に反して、不名誉な終わりとなった。

これはメキシコの外債利子支払い停止に対する、フランスの軍事行動であり、イギリス、スペインも出兵したが、フランスだけは問題の解決後も撤兵しなかった。

ナポレオン三世の野心は遠大であり、メキシコを中心としてローマ・カトリックのラテン帝国をきずき、新教のアングロ・サクソン勢力圏に対抗しようとするものであった。

そしてナポレオンは、オーストリア皇帝の弟マクシミリアンを、その固辞をおしきって、一八六四年メキシコの帝位につけた。

当時、アメリカ合衆国は南北戦争中であり、ナポレオンはこれを利用したわけだが、まもなく北部の勝利に終わり、フランスの野心に対して、モンロー主義の立場から強硬な抗議が発せられた。

ほかの諸列強も警戒し、そのうえ、メキシコ人の民族的反抗、たえまないゲリラ戦である。

六七年、ついにフランスは撤兵し、捕われたマクシミリアンは銃殺され、その妃は絶望のあまり、発狂した――。

しかもナポレオンは、一八六六年のオーストリア・プロシア戦争においても失敗していた。

プロシア首相ビスマルクは、事前にナポレオンと会見して中立を要請、代償としてライン左岸あたりの土地割譲をほのめかしたとみられている。

これを信じて中立をまもったフランスは、プロシア大勝ののち、なんら得(う)るところはなかった。

戦争中のフランス軍の動きによっては、ビスマルクも苦境にたっていたかもしれない。

ためらってチャンスをのがしたのみならず、プロシアがドイツ統一の主導権をにぎることを許してしまった。

すでにイタリア統一はなり、ドイツの情勢は一変しようとしている。

さらに一八六七年、フランスのルクセンブルク買収交渉も、ピスマルクの妨害で失敗した。

いまでは皇帝は病に苦しみ、重大問題においても、しばしば判断をあやまるようになった。

外交上の失敗のうえに、一八六七年の経済恐慌によって、ブルジョワはじめ国民の不満はまし、労働者の政治運動も活発となる。

|

1867年のパリ万国博覧会

|

この一八六七年の二度目のパリ万国博覧会は、帝政最後の輝きといえよう。

一八六九年議会には反対派がめざましく進出し、ジュール・フェリーやガンベッタなど、急進的な共和主義者も選出された。

自由主義的改革をせまられたナポレオンは、一八六九年七月、「副皇帝」とよばれた国務大臣ルエルを解任、七〇年一月、エミール・オリビエ(一八二五〜一九一三)に組閣をゆだねた。

オリビエは前述の共和主義者「五人組」の一人であり、帝政の改革をめざす「第三党」を結成していた。

一八七〇年五月制定された帝国憲法は、いわば皇帝の独裁制と議会制とをつきまぜたような改革を示し、これによって第二帝政は自由帝政として、なおも生きつづけるかのようであった。

しかし共和主義や労働運動は高揚し、ゆきづまった帝政にとって、この年七月に起こったプロシアとの戦争は、まさしく致命的となった。

数百年来、フランスの対ドイツ政策はその分裂を利用しつつ、強力な隣接国家の出現をふせぐことであった。

したがってプロシアを中心とするドイツ統一運動が最終的に成功するためには、フランスとの一戦が待ちうけていた。

しかも第二帝政はそのゆきづまった前途を、対外的勝利によって打開しなければならなかった。

プロシアの首相ビスマルクは、このフランスをたくみに挑発し、一八七〇年七月、両国のあいたに戦争がはじまった。この結果、第二帝政は幕をとじる。

top

**************************************** |