|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

世界の歴史11――帝国主義への道

6 大英帝国の女王として

6.1 若いクィーン

top

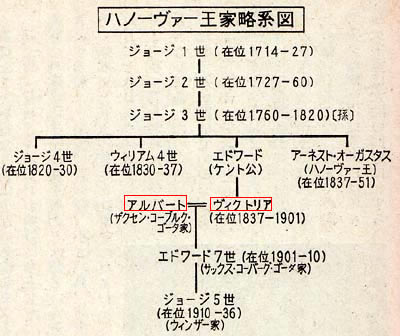

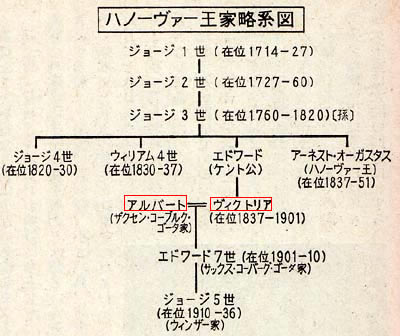

ハノーバー家のイギリス女王ビクトリア(在位一八三七〜一九〇一)は、国王ジョージ四世(在位一八二〇〜三〇)の弟、ケント公エドワードの息女として、一八一九年五月、ロンドンでうまれた。

母はドイツのふるい名門、ザクセン・コーブルク家(サックス・コーパーグ)の出である。

ビクトリア誕生後わずか八ヵ月で、父ケント公が急性肺炎で世を去るという不幸がおとずれた。

幼いビクトリアはかんが強く強情(ごうじよう)で、ときには、だれがなんといおうと、きかなかった。

五歳のとき、ドイツ人の牧師の娘、レーツェンが家庭教師となった。

このもの静かで地味だが、きびしい女性は、ビクトリアの心をとらえた。

彼女はこの少女に感情の抑制をおしえ、またビクトリアが生来もっていた誠実さをさらに育てたが、これらはおのずから帝王学でもあったといえよう。

七歳のとき、ビクトリアはおじの国王ジョージ四世に招かれ、ある湖水に遊んだ。

一隻の船に音楽隊がいたが、王は幼い姪にいった。

「おまえが好きな歌はなにかね? 楽隊にやらせるよ。」 |

幼いビクトリアと家庭教師レーツェン

|

彼女はすかさず答えた。

「イギリス国歌です。」

この返事はビクトリアの機転のあらわれとして有名であるが、これは社交辞令ではなく、まじめな彼女として、本心からの言葉ではなかったか、ともいわれている。

一八三〇年、ジョージ四世が世を去り、弟ウィリアム四世(在位一八三〇〜三七)がついだが、嗣子がない。

王位継承権はビクトリアにまわってきた。

これを彼女にどのようにして教えるか? それはレーツェンの役目となった。

一八三〇年三月のある日、この家庭教師は歴史の時間にイギリス王室の家系図を本のなかにはさんでおいた。

驚きのうちに事実を知ったビクトリアは、一瞬だまっていた。

それから涙をうかべながら、十二歳の少女とは思えないしっかりした声でいった。

「いい人になりますわ。」

一八三七年六月二十日、ビクトリアが十八歳になってからまもなく、ウィリアム四世が世を去った。

この日午前五時ごろ、眠りをさまされたビクトリアはケンジントン宮の一室で王家の使者に面接し、いまや自分がイギリス王になったことを告げられた。

彼女はこの日のことを日記に書いた(彼女は十三歳のとき、母からはじめて日記帳をもらい、死ぬまで日記をつけたという)。

「私をこの地位につけることが、神さまの御意(ぎょい)にかなうからには、私は全力をつくして国に対する義務を果たしましょう。

私は若くて経験が浅いけれども、私ほどの善意と誠実をもって、正しく適切なことを行なう人は少ないと信じます……。」

朝九時、首相メルバーンが挨拶に参上した。この日、最初の国務の会議がひらかれたが、高位高官の列席者のまえに姿を現わした新しい女王は、黒い喪服に身をつつみ、美貌ではないが人好きのする顔――金髪、青い瞳、小さい鼻、前歯を少しみせた口、ちんまりしたあご、すんだ表情で、無邪気と荘重、若さと沈着をただよわせていた。

声は朗々とひびいた。

戴冠式は一八三八年六月二十八日、ウエストミンスター寺院で行なわれた。

晴れわたった日であった。

なお十八世紀はじめのジョージ一世(在位一七一四〜二七)以来、イギリス王はドイツのハノーバー王位をかねていたが、この王国は女子の王位継承をみとめない。

そこでこれまでの同君連合は解消、結果的にはイギリス王室は大陸の問題にわずらわされなくなった。 |

1836年のビクトリア(女王になる一年前)

|

6.2 彼の名はアルバート top

ビクトリアが即位した一八三〇年代のイギリスは、まず産業革命の結果「鉄道と蒸気船の時代」にはいっている。

鉄、石炭の産出量も一八一〇年代の三倍以上となり、工業、農業もいちじるしい発展をとげた。

こうした状態を背景に自由主義経済、自由貿易が発展してくるが、たとえば地主の利益を守る穀物法の廃止運動は、とくに三〇年代末から高まっている(一八四六年に実現)。

政治上でも自由主義改革の要望がつよまり、一八三二年の第一次選挙法改正が実現し、選挙権は拡大されたが、さらに労働者たちは、三〇年代末から普選などをふくむ「人民憲章」をかかげ、いわゆる「チャーチスト運動」を展開した。

一方、労働者の待遇や地位の向上については、すでにロバート・オーエンのような社会主義者が現われるとともに、上からの改革、つまり工場法の制定によって、労働時間の制限などが行なわれていた……。

ビクトリアの即位当時、政局を担当したのは、メルバーン(一七七九〜一八四八)を首相とするホイッグ党(自由党)の内閣であった。

前述の穀物法の反対同盟が結成されたり、チャーチスト運動が発展するのも、この内閣のときである。

また、植民政策ですでにインドに進出していたイギリスは、さらにラッフルズ(一七八一〜一八二六)の活躍によってシンガポールを獲得(一八一九)、アジア経営の基礎をつくっていた。

そしてメルバーン内閣(一八三四、および一八三五〜四一)のとき、一八四〇年、イギリスはアヘン戦争をおこし、中国進出を開始した。六十歳に近かったメルバーンはホイッグ党首というものの、保守的で、選挙法改正を必要悪と考えるような人物であった。

富といい、地位といい、運のよい政治家だったが、才媛の妻カロラインが詩人バイロンとの情事にはしり、離婚しなければならなかった(一八二五)。

美男子で洗練されたメルバーンは女王の寵をうるとともに、彼女に政治についていろいろ手ほどきをあたえた。

二人のあいだは父と娘のようであり、女王は自由党ファンとなった。

したがってビール(一七八八〜一八五〇)を首相とするトーリー党(保守党)内閣(一八四一〜四六)に対して、女王はたいへん不満であったが、やがてその自由主義政策、たとえば穀物法廃止を支持するにいたった。

これには女王の夫アルバートの仲介が効果的であったといわれる。

ビクトリアは一八四〇年二月、ザクセン・コーブルク・ゴータ公エルンスト(女王の母の兄)の二男アルバートと結婚した。同族のいとこどうしで、二人とも同じ一八一九年の生まれである。

彼女は、はじめは無関心のようであったが、彼のイギリス訪問によって、夢中になってしまった。

その結婚に骨折ったのは、二人にとっておじにあたるレオポルト(エルンストの弟)であった。

この人物は、ジョージ四世の王女と結婚、妻の死(一八一七)後、イギリスにとどまり、少女時代からビクトリアと親しく、なにかにつけてよき助言者であった。

彼女はのちのちまで、「やさしいおじさま」と感謝している。レオポルドは一八三一年、オランダから独立したベルギーの初代の王となっていた。

外国人のアルバートは最初はあまり国民に好かれず、一時は外国のスパイと疑われたことさえあったが、そのりっぱな人格、豊かな教養、民主的な精神、教育への熱意などは、やがてイギリス人の尊敬をかちえた。 |

|

ビクトリアの日記に、「私がサインをするとき、アルバートは吸取紙をもって私を手伝ってくれた」などとあるように、この知的な若い夫の役目はいささか気の毒な点もあった。

しかし彼のひかえめだが、適切な判断や忠言は公私にわたって、若い女王のみちびきとなり、とくに情に流れやすいビクトリアをおさえるうえに、役だった。

よき夫であるとともに、いわば、よき秘書、補佐役をつとめたのである。二人のあいだには、九人の子が誕生した。

二人にかんするつぎの伝え話は有名である。

ある日、アルバートが怒って部屋に閉じこもってしまった。

ビクトリアも腹をたてて、ドアをたたき、入れてくれとたのんだ。

部屋のなかで、声がした。

「そこにいるのはだれか?」

「イギリス女王。」

ドアは開かない。もう一度ノック。おなじような質問応答。さらにそれが三度、四度……。

いっこうに開こうとしないドアに、こんどは静かなノック。質問に対して、答はちがった。

「あなたの妻ですわ。」

ドアはただちに開かれた……。 |

|

1840年のアルバート(結婚当初)

|

|

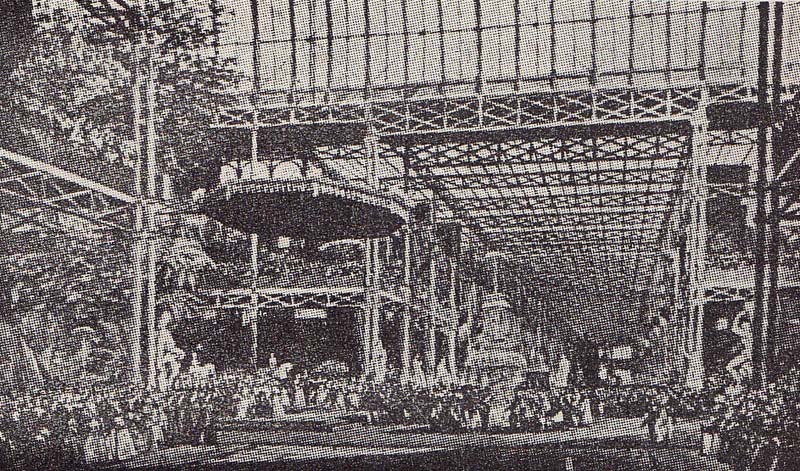

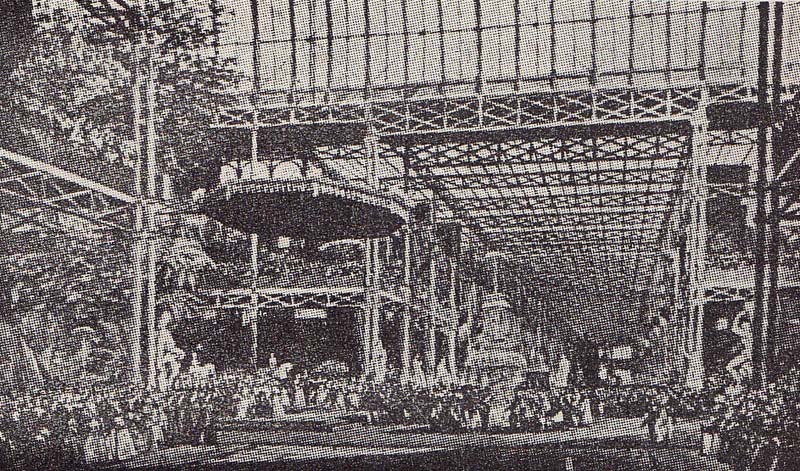

ロンドン万国博覧会

|

一八五一年世界最初のロンドン万国博覧会の大成功は、アルバートの努力の結晶であった。

産業革命がうみだした新しい機械類、オーストラリア、カナダ、インドなどイギリス植民地からの品々、ヨーロッパ諸国からのさまざまな展示品――それらは世紀のなかばにあって、人類がなしとげた進歩を誇るかのようであった。

五月一日、開会を宣言した女王は、この日のことを、「私の生涯でもっとも幸福で、もっとも誇らしい日」としるしている。

しかしインドでアヘンがどのようにして生産されているかを、女王に説明した役員の一人は、この麻薬によって、いかにたくさんの中国人が毒されているかについては、言及しなかった。

ときはさかのぼるが、一八四六年、保守党のビール内閣は倒れ、ラッセル(一七九二〜一八七八)を首相、パーマストン(一七八四〜一八六五)を外相とする自由党内閣が成立した。

パーマストンはその後、アバディーン内閣の内相をへて、二度、首相となった。

パーマストンはまた一八三〇年代から外相をつとめ、イギリス外交を三十数年支配したが、そこで注目すべきことは、エジプト問題(一八三九〜四一)で、フランスの中近東進出を押えたこと、クリミア戦争(一八五三〜五六)における勝利、インドのセポイの反乱(一八五七〜五九)鎮圧、アロー戦争(一八五六〜六〇)による中国進出、アメリカ南北戦争(一八六一〜六五)にさいしての中立維持などであろう。

ここでは、クリミア戦争についてふれておこう。

「瀕死(ひんし)の病人」といわれるように、弱体化しつつあったトルコに対し野心をいだくロシアは、トルコ領内のギリシア正教徒保護権を要求、その独立をおびやかすにいたった。

そして、ロシアはトルコ分割をもってイギリスをさそおうとしたが、イギリスはロシアの地中海進出を警戒し、トルコの現状維持をのぞんだ。そこでロシア・トルコの開戦から、イギリス・フランスなどのトルコ援助の参戦によって、大きい戦争となった。

主戦論者であったパーマストンは、戦局の危機のさなか、七十歳で、一八五五年から五八年まで第一次内閣を組織し、戦勝にみちびいた。

この場合のみならず、パーマストンは「国家的利益」の追求のため積極外交をとったので、内外に反対も多く、女王夫妻とも対立したが、国民は「オールド・パム」の愛称をもって、彼の強力政策を支持した。

なおイギリスが中国の太平天国の乱平定に出兵したり、フランス、オーストリアを牽制する意味でイタリアの統一運動を支持したのは、第二次パーマストン内閣(一八五九〜六五)のときである。

6.3 スエズ運河など top

一八四〇年代から七〇年代の時期は、イギリスの黄金時代といわれる。

産業革命の結果、イギリスは「世界の工場」としての生産力を誇り、「七つの海」を支配する海運力を背景に、自由主義貿易をおしすすめていった。

一時的とはいえ、植民地を不要とする小イギリス主義が、主張されたほどである。

ビクトリア女王は立憲議会政治における王権のあり方を守りつつ、この全盛期イギリスの象徴となってゆく。

しかしその間、個人的には大きな試練があった。

一八六一年十二月、まだ四十二歳のアルバートの病死!

それは、女王の幸福な生活をうちくだいた。彼女の悲嘆ははなはだしく、公務にたずさわることをやめ、寡婦としてひきこもってしまった。

「人生の盛りでたちきられるなんて!

しあわせで、静かな家庭生活――それだけによって、私はこの地位を耐えることができましたのに、四十二歳でたちきられようとは!

いつまでも一体で、ともに老いてゆくことこそ(彼はいつも人生の短さに、ついて語っていましたが)、神のおぼし召しとかたく信じておりましたのに……

なんと、おそろしい、なんと、残酷な!」 |

これはビクトリアが、おじのベルギー王レオポルト一世(在位一八三一〜六五)にあてた手紙の一節である。 |

アルバートと女王

|

女王の悲しみは当然としても、それが何ヵ月も何ヵ月もつづくあいだに、国民の同情はしだいに不満にかわってきた。

このビグトリアを現実にひきもどすうえに、大きな影響をあたえたのは保守党のベンジャミン・ディズレーリ(一八〇四〜八一)である。

ディズレーリはユダヤ人の文人の長男で、ほとんど正規の教育をうけなかったが、まず小説類を著わして名をあげ、たびたび落選したのち、一八三〇年代末から政治家として活躍をはじめた。

五〇年代、六〇年代に保守党内閣の蔵相をつとめ、一八六七年、第二次選挙法改正の実現に貢献した。

これによって選挙権は都市労働者におよび、男子有権者は六六年のおよそ百数万から六八年には二百万に増加した。

その後、ディズレーリは一八六八年の第一次の組閣をへて、七四年から八〇年まで第二次内閣を組織した。

このとき彼の決断によって、イギリスはスエズ運河を手に入れたことは重要である。

この運河は、元来、フランス人レセップス(一八〇五〜九四)がつくったものである。

彼はエジプト政府から許可をえて一八五八年、国際的会社を創立、翌年着工し、当時最高の技術を動員、多くの犠牲をだしつつも、フランス政府の援助のもとに、六九年、自然に対する人間の勝利をしめす大事業を完成した。

地中海側ポートサイドを起点として、紅海にぬける約百六十キロの運河が誕生したのである。

一八六九年十一月十七日、盛大に行なわれた開通式には、諸国の君主、名士が参列し、なかにはオーストリア皇帝フランツ・ヨーゼフ一世や、ナポレオン三世の皇妃ウジェニーなどの姿も、みうけられた。

スエズ運河開通が世界貿易にもたらした影響は大きい。これによって喜望峰をまわる必要はなくなった。

イギリスからインドまでの距離は、六千キロ以上も短縮されたが、一八七〇年、運河が利用された最初の年、そこを通過した船舶の三分の二はイギリス船であったといわれる。

これほど運河を利用しているイギリスは、エジプト進出ではフランスにおくれをとったわけだ。

まき返しをねらうイギリスにチャンスが到来した。

一八七五年、財政難に苦しむエジプト政府は、スエズ運河会社の持ち株を売ることとなった。

これをイギリスはすばやく買いとったのである。

ディズレーリに株買付けに要する四百万ポンドを、早急に用だてたのはあの大金融家ロスチャイルドであった。

秘書が交渉成立を報告したとき、首相は女王に書いた。

「ただいま決まりました。女王さま、陛下のものですよ……

四百万ポンド、ほとんど即時払い、それができるものはただ一つ――ロスチャイルド家です。

この一家のふるまいは、じつに見事で、低利で金を調達してくれました……。」

しかし持ち株の売却によってもエジプトの財政難は解決せず、イギリス、フランスはその内政に干渉するようになった。

これに反対してエジプト民族運動がおこると、一八八二年、イギリスは強引に単独で出兵し、エジプトを占領、しだいに統治上の実権をにぎり、事実上の保護国としてしまった。

一方、ディズレーリ内閣は、インド植民地の重要性を考えて――すでに一八五八年、それはイギリス政府の直接統治下にはいっていたが――インド帝国を成立させ、一八七七年、ビクトリア女王がインド女帝の称号をえた。女王はこれを喜んでうけいれたが、一般にはあまり評判がよくなかった。

ディズレーリは爵位をあたえられ、ビーコンズフィールド伯と称した。

なおディズレーリ外交としては、露土戦争(一八七七〜七八)の結果、バルカン進出を果たしたロシアを後退させるため、ドイツ首相ビスマルクの協力をえて、ベルリン会議をひらき、目的をとげたことは重要であろう。

またトランスバール併合、第二次アフガン戦争(一八七八〜八〇、イギリスはアフガニスタンを保護国とした)、ズール戦争(一八七九、ズールは南アフリカの現地人で、イギリスの南ア経営の犠牲となった)など、ディズレーリはイギリスの対外進出に積極的であった。また東南アジアで、イギリスは一八七〇〜八〇年代にマレー方面やビルマを領有した。

ディズレーリは王室、貴族、教会をおもんずる保守主義者であるが、それを選挙法改正などの改革や帝国主義政策とむすびつけ、新時代に即応したところに歴史的な役割があった。

しかし一八八〇年の総選挙にやぶれ、グラッドストンの自由党内閣が成立した。

ビクトリアはディズレーリの引退後もねんごろな書状をとりかわし、彼の死後も保守党びいきをつづけ、ソールスペリー(一八三〇〜一九〇三)や、自由党を脱党して保守党と協力したジョゼフ・チェンバレン(一八三六〜一九一四)などを信任した。 |

インド帝冠をささげるディズレーリ

|

6.4 「偉大な平民」 top

十九世紀後半のイギリス政治史において特筆される人物は、ディズレーリとならんで、ウィリアム・グラッドストン(一八〇九〜九八)であろう。

イギリスでは一八六八年(明治元年)から第一次世界大戦中の一九一五年(大正四年)までの半世紀ちかいあいだに、自由党、保守党がいずれも二十三年あまり政権を担当している。

「議会政治の祖国」イギリスでも、この時期、二大政党による政権交代がとくに典型的に行なわれたといえよう。

そして当時、自由党を代表し、ディズレーリとも対決した政治家こそ、このグラッドストンであった。

彼は大商人の家にうまれ、イートン、オックスフォードと最高の教育をうけ、まじめな代表的イギリス紳士であり、そのバリトンの声音をひびかせる雄弁と予言者的な風格は、議会を本来の意味での政論の場とするうえに影響したといわれる。

そしてすでに一八三三年、二十代で議員となったグラッドストンは、六八年、五十八歳で第一次内閣を組織し、九二年、じつに八十三歳で四度目の組閣をしている。彼は爵位の授与をたびたび辞退し、「偉大な平民」として世を終えた。

「グランド・オールド・マン(大老人)」とは、この大政治家に対するよび名である。

グラッドストンはまた古典を愛し、寸暇を利用して読書にふけるとともに、ギリシアの詩人ホメロスなどを研究して、趣味的なものではあるが、著述をも残している。

彼は、ディズレーリの派手で芝居がかった、お世辞や追従を適当にあやつれるような才ばしった性格に対して、謹直ではあるが、いささか人をうんざりさせるところがあった。 |

|

ただでさえ保守党びいきのビクトリアに、こうした点でも敬遠され、けむたがられたのであろう。

ディズレーリが、寡婦としての女王に同情するよりも、アルバートというすぐれた人物の死をもっぱら嘆き、女王に、自分の心情をもっともよく理解している政治家と思われるにいたったテクニックのごときを、グラッドストンはまったく持ちあわせていなかったといえよう。

彼は王室を尊敬はしていたが、女王を「女性」としてよりも、一つの「制度」のようにみなしたのである。

ビクトリア女王がこの首相と衝突した一つの場合は、あのゴードン将軍(一八三三〜八五)をめぐってであった。

ゴードンはクリミア戦争、アロー戦争、太平天国の乱と歴戦して勇名をはせたのち、一八八四年スーダンにおけるある反乱からエジプト軍救出にあたり、逆にカルツームで包囲され、約十ヵ月抗戦して、わずかのところで援軍がまにあわず、戦死をとげた。

ビクトリアは早く救援するようにとグラッドストン内閣(第二次)に要求したが、容れられなかったので、はげしく首相を攻撃した。女王のみならず、将軍の勇壮な戦死は世論を刺激し、けっきょく一八八五年内閣は倒れ、つづく総選挙にも、グラッドストンは敗北した。

グラッドストン内閣のおもな仕事は、軍を陸軍大臣のもとに、いいかえれば内閣のもとに直属させたこと、労働組合の合法化、裁判所制度や教育制度の改革、第三次選挙法改正、アイルランド問題などであろう。

一八八四〜八五年の選挙法改正は、グラッドストン内閣最大の業績といわれるが、これによって男子普通選挙制とほとんどひとしくなった。

また選挙区の再編成も行なわれた。なおこれにさきだち一八七二年、秘密投票制が採用されたが(これまでは国会、地方選挙ともに口頭)、選挙の公正のうえから、‐民主化の大きな前進であった。

しかしアイルランド問題では、さすがのグラッドストンも成功しなかった。当時イギリスの植民地であったアイルランドでは、民族や宗教のちがい、政治上、経済上などの不平等のために、アイルランド人の反英暴動はたえなかった。

歴代の政府は弾圧政策をとったが、グラッドストン内閣はアイルランドの宗教問題や土地間題の改革につとめるとともに一八八六年、九三年、アイルランド自治法案を議会に提出した。

しかしいずれも成立せず、結局、その自治、独立は第一次世界大戦中から戦後のこととなる――。女王も反対であったアイルランド自治問題は、自由党分裂のきっかけともなった。

グラッドストンは十九世紀中ごろの自由主義を信奉し、外交上でもいわゆる「小イギリス主義者」で、なるべく外にことをかまえない方針であった。

しかし帝国主義時代にはいりながら、イギリスからアイルランドをはなそうとするグラッドストンの政策には、自由党員のなかにも反対する者がでてきた。

彼らはまた、新時代に適応した保護関税政策や社会立法に関心をもち、グラッドストンのやり方をふるくさいと思うようになった。

彼らは自由統一党をつくり、保守党と協力するにいたったが(両派をあわせて統一党ともいう)、この自由統一党を指導したのは、前述のジョゼフ・チェンバレンである。彼は、保守党と自由統一党の連立である第三次ソールズベリー内閣(一八九五〜一九〇二)の植民相となり、イギリスの南アフリカ経営をおしすすめた。 |

グラッドストン

|

6.5 アフリカ、アフリカ…… top

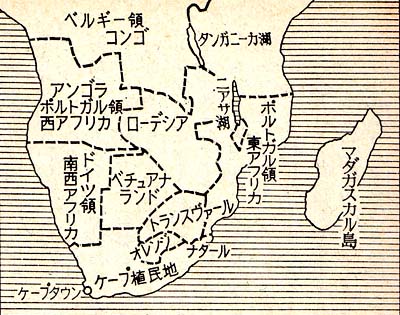

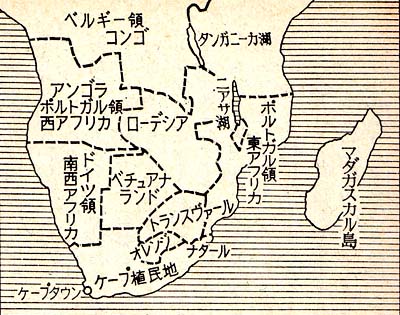

南アフリカのケープ植民地は、元来十七世紀からボーア人(ブール人)によって開発されたが、ナポレオン戦争中にこれを占領したイギリスのものとなり、インドへの中継地として重要な存在となった。

イギリス人に圧迫されたボーア人は北に移動して、十九世紀なかばすぎ、オレンジ自由国とトランスバール共和国(南アフリカ共和国)をつくった。

一八六〇年代、トランスバール付近で世界一のダイヤモンド鉱が発見され、さらに八〇年代から、豊富な金鉱が見つかると、イギリス人のこの国に対する関心は高まった。

こうしたイギリス人を典型的に示しているのは、セシル・ローズ(一八五三〜一九〇二)であろう。 |

南アフリカ地図

|

「……私は、我々は世界第一等の人種であり、我々が住む世界がひろがればひろがるほど、人類にとって幸福だと主張する

……もし神がこの世にいますならば、その神はアフリカの地図をできるだけ多く、イギリス領のしるしとして、赤くぬりつぶすことを欲したもうであろう。」

「……もし可能であれば、私は遊星をも併合したい。

私はしばしばこのことを考える。

星があかあかと、しかもあれほど遠くに輝いているのを見ると、私の気はしずむ。」 |

ローズのこれらの言葉は、帝国主義者の征服欲と、白人の優越感とをよくあらわしているではないか。

十九世紀後半の高度に発展した資本主義経済を背景として、その世紀をつうじて成長してきた諸国の国民主義が、国家主義に転化し、それぞれの国家利益を追って、「世界分割」をめざすにいたった。

こうして帝国主義政策がうまれ、とくにアフリカ分割はいちじるしく、セシル・ローズは個人としてこれを代表するものといえよう。

学校を出たばかりのローズは健康のためもあって、一八七〇年、兄がいる南アフリカに行き、農園ではたらいていた。

そのうちダイヤモンド採掘によって、さらに産金業、その他の投資によって九〇年代までに巨万の富をきずいた。

この間彼は政治生活にはいり、一八九〇年にはケープ植民地の首相となっているが、これにさきだち中央アフリカ征服に着手し、南アフリカ会社を設立した。

こうしてイギリス本国よりもはるかに広い土地の統治権が会社にあたえられ、一八九五年、この地域は征服者の名をとって、ローデシアと命名された。

首相としてのローズは、ケープ・カイロ間の電信・鉄道計画など、いわゆる3C政策の推進や、南アフリカ連邦をつくる前提としてのオレンジ、トランスバール両国へのはたらきかけなど、イギリス帝国主義政策に協力していた。

さらにローズは、トランスバールを軍事的に征服する計画をたてた。

この国に在住する外国人、とくにイギリス人に反乱をおこさせ、これを援助するという名目で、ジェームソン指揮下の会社の軍を進撃させるものである。

しかしこれには現地イギリス人の支持がなかったので、ローズは延期させようとしたが、まにあわず、ジェームソンは予定どおり、一八九五年十二月トランスバールに兵をいれた。

はたして失敗であった。

ボーア人たちは結束して抗戦し、九六年一月、孤立したイギリス軍を包囲して、捕虜としてしまった。

この露骨な帝国主義政策はボーア人のみならず、諸国の世論を刺激し、イギリス政府もローズをもりたてることができなかった。

アフリカ分割をめぐってイギリスと対立していたドイツは、トランスバールのクリューガー(一八二五〜一九〇四)大統領に、独立維持について祝電をおくった。

セシル・ローズの政治的生命は終わり、首相の地位も、会社の職もしりぞかねばならなかった。

しかしイギリス帝国主義は終わらない。むしろ個人の力によってではなく、国家権力によって強行されるべき世界分割の時代である。

第三次ソールズベリー内閣の植民相ジョゼフ・チェンバレンのもとに、イギリスはトランスバールに対する露骨な内政干渉を行なった。

ついに一八九九年十月、トランスバールはオレンジ自由国とむすんで、イギリスと戦うにいたった。

このボーア戦争、あるいは南アフリカ戦争は、イギリスの楽観的な予想にもかかわらず、長びいた。

一応イギリスが勝利をえ、トランスバール、オレンジ両国を併合したのちにも、ボーア人のはげしいゲリラ戦がつづいたからである。

イギリス軍は農場を焼き、ボーア人の女や子どもたちを強制キャンプに移し、ゲリラ地帯をつぎつぎと鎮圧してゆき、一九〇二年五月、ついにボーア人は屈服した。

この帝国主義戦争に対しては、イギリスでも自由党内に反対があり、国際世論はこぞって非難した。

しかしトランスバール大統領クリューガーが、ヨーロッパにのがれて援助を要請したとき、これに応ずる国はなかった。

彼は一九〇四年、亡命さきのスイスで世を去った。

戦後、イギリスはボーア人の懐柔につとめ、一九〇六年、自由党内閣は併合した二国に自治をみとめた。

そして一九一〇年、トランスバール、オレンジのほかに、ケープ、ナタールをふくむ南アフリカ連邦の成立となった。

なおこれよりさき、十九世紀のあいだにカナダ、ニュー・ファウンドランド、オーストラリア、ニュージーランドがそれぞれイギリス自治領を形成している。そして本国と自治領との連絡を密接にするため、一八八七年植民地会議がひらかれ、一九〇七年帝国会議と改称された。

|

|

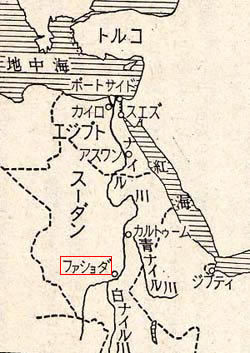

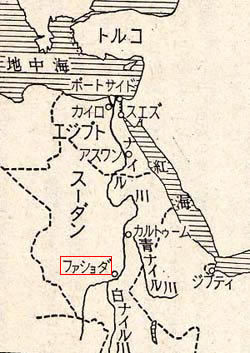

ファショダで会見するキッチナー(英)とマルシャン(仏)

|

一方、ボーア戦争がおこるまえ、一八九八年、英仏間にファショダ事件がおこった。

イギリス3C政策の一端、ケープからカイロにいたるアフリカ縦断政策に対して、フランスは東海岸ジブチから仏領セネガルに至る東西アフリカの横断政策を果たそうとする。

この両政策が衝突したのはナイル川上流、エジプト・スーダンのファショダであった。

フランスのマルシャン大佐(一八六三〜一九三四)が指揮する一隊は、仏領コンゴから二年余をついやして一八九八年七月この地に着き、三色旗をかかげた。

これをきいたイギリスのキッチナー(一八五〇〜一九一六)将軍は、フランス側に数等まさる兵力をひきいて現地にいそぎ、九月、マルシャンと会見、撤退をもとめた。

問題は両国政府にうつり、一時英仏間はきわめて緊張したが、けっきょくフランスが譲歩、十一月撤退を決定し、翌年三月、両国の勢力範囲をきめた共同宣言が調印された。

これまで国際外交上、「光栄ある孤立」を維持してきたイギリスも、諸国の世界分割がすすむうちに、国際的孤立を感ずるようになってきた。

まず東アジアでロシアの満州進出におびやかされたイギリスは、日本に接近して、一九〇二年日英同盟が成立した。

その後の日露戦争において、当然イギリスは日本を支持し、戦費の一部はロンドン市場で調達された。

戦後、極東から後退したロシアの中央アジア進出を警戒したイギリスは、一方ではこれに対応しつつ、一方では交渉による利害の調整につとめた。

そしてヨーロッパでも友好国をもとめたイギリスは、フランスとの植民地問題を解決して、一九〇四年英仏協商が成立した。さらに一九〇七年八月、英露協商の実がむすんだ。

日露戦争後にロシアはバルカン政策をすすめ、これはイギリスの利害にも関係するが、当時飛躍的な工業力の発展のもとに帝国主義政策を強行するドイツが、いわゆる3B政策にもみられるように近東進出にも積極的であり、英露は協力してこれに対抗する情勢となった。

そこで、中央アジア方面の懸案の解決につとめ、ペルシア、アフガニスタンにおける勢力範囲、チベットの内政不干渉などを協定した。なお日英同盟のほかに、日本が日仏協約(一九〇七年六月)、日露協約(第一次は一九〇七年七月)によって、英露接近に一役を演じていることも、注目されよう。

こうして英仏露のあいたに、独墺伊三国同盟に対抗する三国協商体制が形成された。

それぞれの中心はイギリスとドイツであり、これ以後、両陣営は対立をふかめつつ、第一次世界大戦への道をあゆむ。

なお中国では、イギリスは一九〇〇年義和団の乱鎮圧に出兵してさらに中国分割をすすめ、インドでは民族運動に対する懐柔政策をとり、一八八五年インド国民会議の成立をみとめた。

しかし一九〇五年のベンガル分割令は、民族運動を分裂させるものとしてインド人を剌激し、運動を高揚させることとなり、一九一一年この分割令は廃止された。

6.6 死とその後 top

こうして国際情勢の変化があったとき、ビクトリア女王はすでに世を去っていた。

一八八七年、女王即位五十年の祝典が、そして九七年、六十年の祝典が、それぞれ盛大に行なわれた。

ヨーロッパ諸国の王室、各植民地から代表者が集まった。

ドイツ皇帝ビルヘルム二世が、女王の孫にあたるというように、彼女は諸王家と関係が深かった。

ビクトリアは数多い子、孫、曾孫にかこまれ、「私は疲れました。しかし、たいへん幸福です」とほほえみつづけていた。

女王の長い治世のあいだに、世の中はすっかり変わっていった。

貧しい人びとに同惰はするものの、労働運動にさほど関心がないビクトリアは、一九〇〇年、労働者階級を代表する二人の議員がはじめて登場したとき、大いにおどろいたという。

イギリスでは一八四八年チャーチスト運動が失敗して以来、経済上の繁栄とあいまって、労働運動は穏健な組合運動になっていった。

しかし一八七〇年以降、帝国主義時代が展開するにつれて、労資の対立はきびしくなり、社会主義思想・運動もひろまってきたが、それらはマルクス主義よりも、君主制の範囲内での社会改良主義を主流としていた。

たとえば、作家のバーナード・ショー(一八五六〜一九五〇)などが会員となったフェビアン協会の名は、持久戦術によってハンニバルに対抗したローマの将軍フェビウスに由来したものであり、この会の立法手段による漸進的社会改革という性格をよく示している。

このフェビアン協会や、そのほかの社会主義諸団体と労働組合は提携して、一九〇〇年労働代表者委員会をつくり、それは一九〇六年労働党と改称するのである。 |

即位70年の1897年にビクトリア女王

|

この一九〇六年、労働党は二十九名の議員をもち、その基礎を固めたが、これをおどろくはずのビクトリア女王は、もはや在世していなかった。

彼女はけっして好戦的ではなかったが、代表的な十九世紀イギリス人として、その帝国主義政策の発展を一つの「使命」とみなした。

そして一九〇一年一月、彼女はそのころ継続していたボーア戦争を気にしつつ、死の床に横たわっていた。

もう視力も聴力も衰えたビクトリアには、曾孫たちの歌声だけがわずかの楽しみであった。

そして一月二十二日夕刻、これまでのイギリス史上、もっとも長い治世を記録した君主のうえに、死がおとずれた。

八十一歳。

思えば、女王は四十二歳で愛するアルバートをうしなって以来、ほぽそれにひとしい年数を生きたのだ。

ビクトリアは、国民のなかでも、とくに中産階級に人気があった。

女王とアルバートと子どもたちのつつましやかで和やかな家庭生活、彼女の中庸をえた徳や趣味、それらは中産階級の好みにかなっていた。

「天才の域に達していた」といわれる女王の常識は、すなわち中産階級のそれであった。

当時の標準的イギリス人は、この時代にすばらしく発達した科学や機械文明による人類の未来を信じ、教育に熱心であり、家族制度、体面、伝統、風習をおもんじ、道徳的なものものしさや威厳を貴(とう)とんだ。

彼らはダーウィン流の「進化論」の新奇な点に興味をもつものの、あまり好きにはなれなかった。

経済学者ジョン・ステュアート・ミル(一八〇六−七三)の女性解放、婦人参政権の主張にも、おどろいた。

また彼らは文学や演劇上でも、あからさまなリアリズムをきらい、ユーモアとセンチメンタリズムや、ディケンズ(一八一二〜七〇)の文学がもつような正義観を愛し、ストーリーはなるべくめでたし、めでたし、で終わらねばならなかった。

こうしたイメージに、ビクトリア女王はよく合致したのであろう。

ビクトリアのあとは、すでに六十歳に近い長子エドワードが、エドワード七世(在位一九〇一〜一〇)として即位した。

前述した日英同盟成立などの外交上の動きは、この国王になってからのことである。

そしてこのエドワード七世の晩年から、つぎのジョージ五世(在位一九一〇〜三六)時代のはじめにかけて、問題になったことを一つあげておこう。

むろんイギリス議会は上下二院制であり、選挙によるのは下院だけで、上院は世襲の聖俗貴族たちによって独占され、したがって保守的であった。

そこで下院で可決された法案を、上院が否決する場合も少なくなかった。

とくに自由党がこの被害をうけた。

一九〇九年、アスキス自由党内閣の蔵相ロイド・ジョージ(一八六三〜一九四五)が提出した予算案は、その財源を金持ちに対する課税にもとめていたので、反対が多かった。

それは下院を通過したが、上院で葬られてしまった。

しかし一九一〇年、総選挙によって、やはり自由党が下院で多数をしめ、ふたたびこの予算案が可決されたため、上院も反対できなかった。

勢いにのった自由党は同じ一九一〇年、またも民意を問い、勝利をえて、上院の否決権制限に着手、翌一一年、ついにこれを達成した。

こうして議会政治の中心は下院におかれ、イギリス憲政史上に一時期を画することとなった。

なお最後に王家にかんすることを付記しておこう。

エドワード七世は、父方の家名サックス・コーバーグ・ゴータを称したが、これはドイツ系であるため、ドイツと戦った第一次世界大戦中、ジョージ五世によってウィンザー家と改称され、現在にいたっている。

top

**************************************** |