|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

世界の歴史11――帝国主義への道

14 清朝末期の混迷

14.1 アロー戦争(第二次アヘン戦争)

太平天国から胡奴(こど)とののしられた咸豊(かんぼう)帝の十一年間にわたる治世は、清朝の屋台骨をゆるがす動乱の続発した時代(一八五一〜六一)であり、内外ともに多難の時代であった。

太平天国の挙兵は、その一大導火線をなしたものといえる。

太平天国が永安を脱出し、湖南から南京へと快進撃をつづけていた咸豊二年(一八五二)のころから、華北の安徽、河南、山東の各省にまたがる境界地域では、各地に割拠していた捻(ねん)とよばれる武装集団が、活発な活動をはじめるようになっていた。

捻とは、「ねじる」「よじる」の意である。

これが呼称となった由来については、いろいろな解釈がある。

この地方では、迎神の祭礼で、紙捻(こより)に油をしみこませてたく習俗があったことによるとか、武装集団の編成単位の呼称からでたとするのは、その一例である。

また「捻とは聚(しゅう)なり」とか「一聚をもって一捻となす」などという記録からみれば、捻とは、もともと集団を意味するようで、それが、たんに聚(あつ)まるだけでなく、隊を組んで武装し、掠奪などの行動にでた集団に対する呼称となったものとも考えられる。

この華北に出没した武装集団を、たんに捻などとよんだことは、それが白蓮教徒と総称されたような宗教的結社ではないことを示すようである。

また、その地理的位置から、私塩関係者(塩の密売商人)の指導する武装集団と解するむきもある。

さらに、その活動期が、秋から春にかけての農閑期にあることは、貧窮農民の参加をしめすとも指摘される。

「居れば、すなわち民となり、出ずれば、すなわち捻となる。」

捻は、そのような武装集団であった。

捻は、清朝の初めから存在したという。しかし本格的な活動は咸豊時代にはじまった。

あたかも江南で急進撃をする太平天国に呼応するかのように、捻は華北で活発に活動しはじめた。

咸豊三年、これまで孤立分散的に活動していた捻首たちは、安徽省の渦陽(かよう)県にある雉河(ちが)集を根じろとする張洛行(ちょうらくこう)のもとに集まった。

その数は、五十八捻という。

捻首らは、張洛行を盟主として結集し、五年にはふたたび会して、大漢国を樹立し、張洛行を大漢明命王とした。

張洛行のもとに結集した捻は、黄、白、藍、黒、紅の五旗にわけ、軍事体制をとったという。

これを捻の五大旗とするが、実際には、このほか緑旗や旗にふちどりをつけた各種の色の旗があったとつたえられる。

捻の結集は、太平軍の北伐と時期をおなじくする。

しかも北伐軍の後退と崩壊にかわるかのように、結集した捻は、大漢国の建国をおこない、張洛行は王におされるにいたっている。

そこには、やがて太平軍の北伐にかわって華北の大漢国と江南の太平天国との提携がはかられ、清側の反攻を阻害する恐れが生じた。

こうした形勢のなかで、外からは英仏軍の武力攻撃が、アロー号事件を口実としておこされたのである。

咸豊六年(一八五六)に勃発したアロー戦争は、第二次アヘン戦争ともいうべきものである。

南京条約で開港が実現し、自由貿易へと一歩前進することによって、イギリスは交易の利益があがるとよろこんだ。

しかし期待はうらぎられた。

イギリスは、条約の改訂をのぞんだが、清朝は受けつけない。

太平天国との交渉をこころみたが、理想の国家建設をめざし、アヘンの吸飲を厳禁する太平天国が、応じるはずはない。

くわえて、天京においては指導者たちの内争である。

イギリスは南京条約をむすんだ清朝との交渉の機会をねらった。

広州でアロー号の乗組員がとらえられ、イギリス国旗が侮辱されたという事件は、イギリスにとって、絶好の機会であった。

ことに広州は、南京条約からのちも、省城に洋人をいれようとはしていない。

アヘン戦争中の三元里の事件も忘れられない。

イギリスは、強硬手段にでた。

中国奥地で、宣教師を殺害されたフランスも、これに呼応した。

咸豊七年(一八五七)末から、イギリスの武力攻撃は本格化した。

英仏軍は、広州を攻略したのち、北上する。翌年には、天津に通じる白河(はっか)の河口にある太沽(タークー)要塞をおとし、塘沽(タンクー)港をすぎて天津にはいった。

首都北京は、目前にある。

太平天国や捻の活動に苦しめられている実情のなかでは、抗戦すべき軍の集結もままならない。

咸豊八年(一八五八)の天津条約(英仏のほかに、アメリカ、ロシアも参加)は、そのような形勢のもとでむすばれた。

天津条約の内容は、中国の半植民地化を一歩前進させた。

外国使節の北京駐留、キリスト教の布教の自由、外国人の国内往来などがみとめられ、開港場は揚子江以北の東北地区にいたる沿岸にまでひろげられることとなった。だが批准(ひじゅん)書の交換をめぐって、咸豊十年(一八六〇)、両国はふたたび戦い、英仏軍は、北京を占領した。離宮の円明園は破壊と掠奪のまえに廃墟と化した。

そのほか、もち去られたものは限りない。

咸豊帝は熱河に避難し、天津条約は批准され、さらに屈辱の北京条約がむすばれた。

アヘンは堂々と中国にはいることとなる。

そればかりではない。

北京条約では、さらにいくつかの要求が追加された。

天津の開港や賠償金の増額、イギリスへの九竜の一部割譲などはその例である。

南京条約よりのち、追加条約などによって、すでに治外法権や最恵国待遇などの不平等条約をくわえられていた中国の事態は、ますます深刻化したのであった。 |

英仏軍による円明園の廃墟

|

14.2 洋務(西洋化)への道

「京師近辺の士民で、郷勇をひきい、団練をととのえて勇戦するものは、軍民の別なく、すべて、黒夷の首を斬るものは、銀五十両、白夷は一百両、夷将は五百両を賞金としてあたえる。

夷船を撃破したものは五千両を賞給し、分捕(ぶんど)り品は、すべて賞する。」

咸豊十年八月のはじめ、北京周辺には、このような詔(みことのり)が布告されたという。

英仏軍の攻撃下にさらされた北京が、いかに無力なものであったかをおもわせる。

郷勇(郷村の義勇軍)と、団練(郷村の自衛軍)にたよらなければならぬほど、首都北京の危機はせまっていた。

布告の内容は、林則徐が、広州において防衛態制をかためつつあったときの檄文をおもわせる。

しかし意気ごみはまったくちがう。

同月の末、咸豊帝とその側近は、布告とはうらはらに北京をはなれ、熱河の離宮に難をさけてしまった。

あと始末をつけたのは、帝の弟の恭親王奕訴(えききん=一八三二〜九八)であった。

北京条約の成立に、和解の労をとったのは、ほかならぬロシアであった。

二年まえ(一八五八年天津条約のむすばれた年)、アイグン条約でアムール以北を領有したロシアは、こんどは北京条約をむすんで、共同の管理としていたウスリー江以東の沿海州を、清国からゆずりうけた。

まさに漁夫の利を戦わずしてえたのは、ロシアである。

恭親王は、屈辱の外交をもって外患をのがれ、清朝は滅亡をまぬがれた。

清朝の打倒をめざすものは、国内にある。

清朝との条約に成功した列国にとっては、清朝が滅亡すれば、すべての利益をうしなうおそれがある。

一方の清朝は、列国のすぐれた武器をかりて、国内の反対勢力を打倒するのが、つぎの急務と考える。

国内で捻と太平天国が接近する動きに対して、利害の一致点がすくなくない清朝と列国との接近がすすむ。

恭親王は、その中心人物となった。

英仏との和議が成立しても、熱河に避難した咸豊帝と、とりまきの権臣たちは、北京に帰ってはこなかった。

北京では、総理各国事務衙門(がもん=略して総理衙門)という役所が新設され、列国との交渉を円滑にする窓口となった。

祖法は、現実のまえにつぎつぎと破られていたのである。

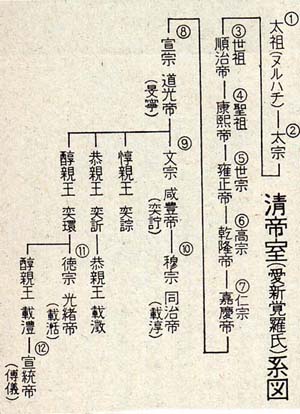

咸豊十一年(一八六一)七月、咸豊帝は、熱河の離宮で世を去った。帝の死は、清朝王室のなかにも、祖法をやぶる要素をうんだ。

咸豊帝には、後継者となる男子が一人しかいない。

それが同地(どうち)帝である。

その名は咸豊帝よりもよく知られているが、帝の即位は五歳のときである。

しかも治世は十三年間であるから、青年に達したときはすでに世を去る運命であった。これ以後、清朝の皇帝は、すべて幼少で即位している。

光緒(こうしょ)帝は四歳、最後の宣統帝(後の日本の傀儡の満州皇帝)は三歳である。

こんな幼少で政治をおこなえるはずはない。

まさに皇帝は、王朝国家の体制上のロボットにすぎないといえよう。

同治帝は、そのさきがけをなす。帝の母こそ、有名な西太后(一八三五〜一九〇八)であった。

その活劇は、ここにはじまる。

北京の政界を手中におさめていたのは恭親王であったが、熱河では咸豊帝の寵臣が権をふるっていた。

帝が死ぬと、寵臣たちは同治帝のもとで地位を確立しようとし、西太后らを無視した。怒った西太后は、恭親王とむすび、北京へ帰ると、ただちに寵臣たちを誅してしまった。

西太后のねらうものは、訓政(独裁制)の実現である。

「わが朝には、これまで皇太后が朝政をとった例はない。

しかし朕は先帝に託された重責がある。

いまは一途に民生をはかるのみである。

どうして常例をまもるこどにこだわっておられよう。」 |

こうして同治帝は、祖法をやぶったという。

当時をしるす記述には、「ふかく朕の意に合致するものである」などという語句がある。

幼帝に託したこのような記述が、どこで作成されたかについての詮索はやめよう。

皇帝支配の体制とは、まことに不可解なものである。

ときに江南では、太平天国を攻撃するため、漢人官僚の曾国藩(そこくはん)たちが全力をあげていた。

その指揮下の軍隊こそ、曾国藩が湖南で編成した湘軍である。

天国の平定に活躍した李鴻章(りこうしょう)や左宗棠(さしゅうとう)たちも、曾国藩のもとで頭角をあらわしたものである。

彼らの活動にたいして、清朝がこれを重用したのは、必然といえよう。

しかも水軍の必要性は、一面で外国艦船への接近を急務とした。

北京ではじまった洋務への道は、現地で鎮定に活動する漢人諸将が、当面に必要とするものでもあった。

いっぽう米人ウォード、英人ゴードンの活動もくわわった。

洋務(西洋化)への道は、太平軍の平定をすすめるなかで推進された。 |

清国崩壊の時の独裁者――西太后

光緒(こうしょ)帝

|

14.3 「中体西用」(西太后の洋務化)

清の王室はみずから祖法をやぶり、洋務への道と、皇太后訓政への道をひらいた。

そればかりではない。

西太后は、宦官(かんがん)の乱用をいましめた清初の祖法をやぶり、多くの宦官を内廷にいれはじめた。

西太后の寵愛を利用して権力をふるい、まもなく処刑された安得海、最後まで西太后につかえた李蓮英は、当時の代表的な宦官であった。

ともあれ洋務への道は、祖法をやぶりながらすすんでいった。

東太后(咸豊帝の正后)・西太后の訓政のもとで要職をしめたのは、議政王大臣の恭親王である。

世にいう「同治の中興」を、その裏側からみれば、このようなものであった。

まさに王室内のみにくい争いを伴っていたのである。

新政は、西太后訓政への基礎がためとでもいえるようなものであった。

皇帝による実質的な親政は、もはや、めぐりくることはなかった。

こうした動きのなかで、漢人官僚たちは、太平天国の平定や、捻の平定に活躍し、実力をたくわえていった。

曾国藩(一八一一〜七二)、李鴻章(一八二三〜一九〇一)、左宗棠(一八一二〜八五)たちは、その代表である。

洋務運動が、漢人官僚によっておしすすめられたのは、必然的なことである。

しかも、それは富国強兵をはかるための「中体西用」、つまり中国の学問制度を根本としながら、富強のために、西洋の科学技術を利用するものであるという弁明をともないながらすすめられた。

兵器工場の設立、海軍の建設、船会社の創設から鉱山開発、鉄道敷設、織物工場の設立など、すべては富強を名目としてすすめられた。

だが、その実態は、李鴻章一派の独占事業ともいうべきものであった。 |

李鴻章

|

「中体西用」や「富国強兵」はかくれみのであり、富私自強こそ、その本体ともいえる観があった。

アロー戦争の敗北からみちびかれた洋務(西洋化)への道と、漢人官僚による洋務の具体的推進への道とをひらいたのは、まさしく清の王室である。

しかも、それは、太平天国や捻の活動からみちびかれたものでもあった。

皇帝の実権は後退の道をたどり、洋務を推進する漢人官僚の実力は抬頭(たいとう)する。

西太后と李鴻章は、それぞれを代表する典型でもあった。

もはや皇帝は、名目的な存在にすぎない。

同時に、名目的なるがゆえに、必要な存在でもあった。

同治帝は、前述のように、在位十三年で世を去った。

天然痘と梅毒が命とりになったという。

西太后の政権欲は、実の子の同治帝をも短命におわらせたのである。帝の親政をくずすために。

「富国強兵」「中体西用」を名目とした洋務は、ベトナムおよび朝鮮をめぐる清仏、日清の両戦争によってその弱体ぶりを暴露した。

ことに日清戦争の敗北がおよぼした影響は大きかった。

ときに光緒二十一年(一八九五)のことである。

光緒帝は、同治帝の子ではない。

先帝には後嗣がなかった。

このため西太后は、じぶんの血縁に近い光緒帝を擁立した。

政権欲にもえた太后は、同治帝の遺詔を破棄するという非常手段をもって、みにくい活劇を演じたという。

四歳の光緒帝を擁立することにより、西太后の権力独占は実現してゆく。

同治帝の皇后は自殺し、東太后は毒殺されたという。

恭親王奕訴(えききん)も、その地位を うばわれてしまった。

光緒帝が成年になるまでに、西太后の立場は不動のものとなった。

帝の親政は、西太后の姪を皇后としたのちに、実現された。

光緒十五年(一八八九)のことである。

宦官の李蓮英は、西太后のスパイの役割をもって親政を監視した。 |

|

日清戦争の敗北は、このような 清王室の実態のなかでおこったものである。

日清戦争の敗北は、李鴻章一派にたいする漢人知識層の非難をたかめた。

その急先鋒をなしたものが、康有為を中心とする青年知識層たちであった。

彼らは洋務派の独占的な富私自強に、はげしい攻撃をくわえ、ひろく民意にとい、人材をもちいて救国をはかるべきことを、光緒帝にうったえた。

救国のための立憲体制の必要をとく、変法自強のさけびである。 |

康有為

|

14.4 二つの扶清(ふしん=清改革)

「変法の本は、人材を育てるにあり。人材をおこすは、学校をひらくにあり。

学校を立てるは、科挙を変ずるにあり。しかして、すべての大成は、官制を変ずるにあり。」

梁啓超は、変法の根本を人才の育成におき、学校をひらき、科挙を廃し、官制を改めることを主張する。

彼こそは、康有為のとく変法を支持し、推進した代表的青年の一人であった。

「今日(こんにち)の変、はなはだ急なり。天下、いまだ才に乏(とぼ)しとなさず。

しかして、いまだ明らかに詔(みことのり)して、才をもとめるの挙をきかず。

非常の変に応ずるゆえんにあらざるに似たり。それ非常の事変あらば、すなわち非常の才、これに応ずるあり。」

「それ、兵を用いる者は、その気を用いるなり。

老将は、富貴すでにたる。願望するところなく、声音おとろえ、精気つく。暮気すでに深し。

すべて戦うことあたわず。軍をうしない、国をはずかしめるのみにして、救うことかなわず。」

変法の中心人物である康有為(一八五八〜一九二七)もまた、人材をひろく天下にもとめるべきことをさけび、老将の役立たぬことを指摘する。

変法派のねがいは守旧の高官をのぞいて、非常に対処する若い人材を登用し、治政の一新をはかることにある。

それが、ほろびようとする中国をすくう当面の急務であり、人才の育成は、欠くことのできぬ中国の富強策であるという。

変法のさけびは、若い光緒帝を動かした。

権力をにぎる西太后の監視下におかれ、守旧の官僚に政治を左右されて孤立する光緒帝にとり、救国の情熱にもえる変法派の知識人たちは、百万の味方のごとく思えたのかもしれない。

結果としては、失敗におわり、「百日維新」などとよばれる戊戍(ぼじゅ=光緒二十四年、一八九八)の新政は、康有為らを登用して実施された。

しかし新政の勅令は、あいついで布告されても、官僚たちは実践しなかった。

うちやぶるべき壁は、あまりにも厚かった。

しかも、新政は、西太后派の反撃により、うちくだかれた。

その裏には、袁世凱の背信行為があったと伝えられる。

光緒帝は幽閉の身となり、ふたたび親政することはなかった。

康有為たちは亡命し、西太后の訓政が再現した。

政変のなかで、列国の中国における利権獲得の動きはやまず、救国どころか亡国への道を清朝はあゆんだ。

救国のさけびは、西太后たちによってほうむりさられた。

しかし、そのさけびは民衆のなかから怒濤のようにわきおこった。

一八九九年、「扶清滅洋」をかかげて、山東から北京へとひろがっていった義和団の蜂起である。

民間の青年知識人がおこした救国のための変法にかわって、素朴ながらも滅洋にたちあがったのは、民間の一般民衆であった。

蜂起は義和拳という宗教的秘密結社を母体とするものではあるが、その背景に、洋務時の祖法を破ったキリスト教の布教容認が、各地において、民衆を中心とする激しい仇教運動をおこすに至っていたことをみのがせない。

義和団の蜂起は、清朝の中央に複雑な反応をおこした。

弾圧すべきか、支持すべきか、清朝は重大な岐路に立たされるのである。

弾圧派と支持派は、はげしい議論をたたかわせた。

これを支持して外国と戦うべきことを主張するものは、満州八旗の王公や官人に多く、義和団の弾圧を主張するものは、漢人の高官に多かった。

このため、満・漢の対立を反映したものと指摘するむきもあるが、弾圧を主張する高官たちが、列国利権の進出する地域に関係がふかいことは、外国の軍事力を知るための主張とも考えられよう。

官側のあいまいな態度は、「殺戮や破壊をするものは、義和拳中の匪である」という表現のなかによくあらわれている。

清朝の中央が、最後にくだした断に、義和団を支持し、連合軍(日露を中心とする米英仏独伊墺の八ヵ国)と戦う宣戦の布告であった(一九〇〇)。

義和団の弾圧を主張したものたちは、すくながらず処刑された。

ときに山東巡撫であった袁世凱(えんせいがい=一八五九〜一九一六)は、山東での蜂起を他省に追いやったのち、北京での動きをよそにたくみに生きぬいていた。

戌戌の政変や、やがてくる清朝の滅亡にあたっての挙動を思いあわせるとき、清末に生きた武人たちの一つの典型をみるようである。

宣戦を布告した結果は、はじめからあきらかであった。

連合軍は北京に入城し、西太后は西安に難を避けた。 |

義和拳の練式

|

外国軍隊の駐留などをみとめる北京議定書(辛丑(しんちゅう)条約)は、中国の半植民地化をさらにすすめるものとなった。

西太后は、女性が政治を左右することのあやまりを宣したという。

しかし人々は、もはや、救国が扶清(清の改革)によってできるとは、考えなくなっていた。

すでにそのころ、清朝を倒して漢民族の主権を回復しようとする動きは、孫文(一八六六〜一九二五)たちが結成した興中会(一八九四)などによって、展開しはじめていた。

名のみと化した清朝がくずれ、不滅の中国を名実ともに確立しようとする時代がきたのである。

アヘン戦争と太平天国をきっかけとして、清朝が君臨する五族(漢、清、蒙、チベット、ウイグル)の中国は、大きくゆらぎはじめた。

洋務運動から戌戍の変法をへて義和団事件にいたるまで、一歩一歩と清朝の屋台骨はくずされてゆく。

それは、我々の目からみれば、カタツムリのあゆみのごとく遅いかもしれない。

しかし五族の中国は、一歩一歩と動いていたのである。

あゆみのなかでおこった一つ一つの事件は、事件そのものとしては、敗北と自滅の結果をまねいていたかのようにみえる。

しかし、その中から、人民中国への根強い息吹(いぶ)きが、育っていったことをみのがすことはできないであろう。

失敗という手痛い経験をつめばつむほど、不滅の中国を確信する強い意志が、そこに住な数億の人々の心のなかに、はぐくまれていったのである。

それは目にみえない巨大な底力であっただけに、現象として現れた事件からは、たやすく読み取れるものではなかった。

また、その現象から、にわかに速断すべきものでもない。

清の王室は、もはや不滅の中国をささえうるものではなかった。

自滅の道をあゆんでいる清朝の姿は、義和団事件によって、はっきりと衆目のなかにさらけだされた。

王朝体制のなかにかくされていた実態が、はっきりとしめされたとき、数億の民衆のなかには、王朝体制そのものをくずし、民衆の協力によって不滅の中国をささえようとする気運がおこりはじめた。

林則徐のアヘン戦争、太平天国からすでに半世紀をすぎようとする二十世紀のはじめである。

「中国を制するものは、かならず中国によって制せられる。」

「中国は、絶対に不滅である。」

かつて大明の建設者朱元璋は、いにしえから「胡虜に百年の運なし」といわれていると叫びながら、大元王室を漠北にしりぞけた。

だが大明は、天元がせんべんをつけた五族の中国を完成することはできなかった。

皮肉にも、五族の中国を政治的に統合したのは、大元、大明の支配をうけつづけた満州人であった。

それが、いま末路にたつ大清である。それは遼、宋、金の争覇にはじまり、元、明、清三代にわたった、じつに一千年に近い五族の中国へのあゆみがもたらしたしめくくりであった。

今や中国は、不滅の新中国を建設する胎動期に入ったのである。

top

**************************************** |