|

****************************************

Index 1 2

3 4 5

6 7 8

9 10 11

12 13 14

世界の歴史11――帝国主義への道

8 ロシア――ツァーリズムのもとに

8.1 ニコライ一世の暗黒時代

top

「革命はロシアの門口にせまっている。

しかし誓っていうが、余の目の黒いうちは、それがロシアにはいることはないであろう。」

これは即位にあたって、まずデカブリスト反乱(一八二五年十二月におこり、立憲政治などを求めた青年将校たちの反乱)の洗礼をあびたロマノフ朝のツァーリ(皇帝)、ニコライ一世(在位一八二五〜五五)の有名な言葉である。

その治世は、ロシアおよび西欧の革命運動にたいする反動政策に終始した。

彼は悪名高い「官房第三課」をつくり、これに特高警察業務をやらせ、憲兵隊をその指揮下においた。

デカブリストと親交のあった詩人プーシキン(一七九九〜一八三七)を、みずから訊問し、

「おまえは、もしペテルブルグにいたならば、どちらについたか?」とたずね、

プーシキンが、「私は友だちのほうについたでしょう、陛下」と答えたというエピソードもある。

こののちニコライはプーシキンを憎み、その作品はじぶんで検閲し、また寵臣でフランス人将校のダンテスをそそのかして、プーシキンが決闘で死ぬ原因をつくらせている。

しかも詩人の死をいたんだレールモントフ(一八一四〜四一)をも、コーカサスに追放し、この天才詩人もわずか二十八歳の若さで決闘にたおれると、ツァーリは「犬には犬の死がある」といって喜んだ。

また彼は死刑制度を廃止したが、それにかわってもっと残酷な列間笞(むち)打ち制というのをつくり、そのために「ニコライ笞(むち)帝」、あるいは「血まみれのニコライ」などというあだ名もつけられていた。

ところで、このニコライ一世の治世に、一八三〇年、フランスで七月革命がおこり、その影響でべルギー独立戦争が展開した。

ツァーリは武力干渉を決意し、支配下のポーランド軍へも出動準備を命令したが、はがらずもこれは、一八三〇年十一月からのポーランド反乱(独立運動)の口火となった。

とくに翌年一月、ポーランドの議会がロマノフ朝の廃位を決議すると、ニコライはたいへんに怒り、デイビチ元帥を司令官としてロシア軍十二万を出動させ、戦闘七ヵ月ののちに、ついにワルシャワを占領し、反乱を鎮圧した。

その結果、これまでは許されていたポーランドの憲法、議会、軍隊は廃せられ、新たに制定された「基本法」によって、ポーランドはロシア帝国の「不可分な一体」となり、国家行政はすべてツァーリの命ずる総督のもとにおかれ、ワルシャワ近郊につくられた要塞の砲口は、市内にむけられることになった。 |

ニコライ一世の政治姿勢(風刺画)

|

したがって十七年後の一八四八年、フランス二月革命のとき、ニコライ一世はそれがポーランドに飛び火することをもっともおそれた。

このとき彼は宮廷の夜会の席上にあったが、壇上に立つと、ダンスに興じている人びとにむかってさけんだ。

「紳士諸君! 馬に鞍をつけたまえ! フランスで共和政が宣言されたから。」

ただちに四十万の兵力が動員され、ポーランド国境やバルト海地方、ウクライナへ集結された。

つづいてドイツ三月革命となると、ニコライ一世はオーストリア皇帝に六百万ルーブルの財政援助をあたえ、さらにハンガリー反乱を鎮圧するため、十四万のロシア軍をオーストリアに派遣している。

当時、ロシアのある外交官は、「いまやヨーロッパにはただ二つの勢力――すなわち、革命とロシア――が存在するだけである」と称したが、このハンガリー革命を鎮圧したのち、ニコライ一世は、メッテルニヒにかわってヨーロッパの反動の中心人物となった。

当時、社会主義者の秘密サークルのひとつに、「金曜会」というものがあった。

そのリーダーは、ペテルブルグ大学法科出身の若い外務省翻訳官、ミハイル・ペトラシェフスキー(一八二一〜六六)で、厖大な蔵書をもち、そのなかには政治が禁止しているフランスのサン・シモン、フーリエ、カペーの著作など、社会主義の文献が多かった。

これらの非合法文書の貸し出し、回覧などを通じてサークルが発達し、その会員は、官吏、学生、教員、作家、商人、画家、将校などと多彩で、そのうちにはデカブリストの崇拝者も多かった。

このサークルの活動が官憲に発覚したのは、秘密警察の手先アットネーリという人物がスパイとして潜入し、密告したからである。

いわゆる「ペトラシェフスキー党」の一斉検挙がはじまったのは、一八四九年四月であり、ハンガリー出兵を目前にひかえたニコライ一世が、それにさきだって国内治安の万全を期したためであるといわれる。

検挙の理由は「危険思想」「不穏分子」の取り締まりであった。

逮捕されたもの四十名をこえ、そのうち約半数が正式に起訴され、軍法会議にまわされた。

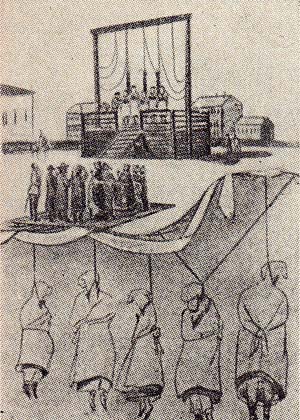

処女作『貧しき人びと』(一八四六)で文壇にデビューしたばかり、二十八歳の新進作家ドストエフスキー(一八二一〜八一)も被告のひとりで、彼は「革命を目的とする犯罪的な結社を企図し……」という罪状で、二十名ほどの同志とともに死刑を宣告され、十二月二十二日の朝、首都ペテルブルグのセミョーノフ広場にひきだされた。 |

社会主義者の秘密サークルのリーダー

ペトラシェフスキー

|

しかしあわや銃殺の寸前、ツァーリの恩赦令が読みあげられ、死一等を減じられて、シベリアへ流刑となったが、この極度の緊張状況のなかで、被告たち数名が精神異常をきたし、またあるものは、つぎのように述懐するほどであった。

「こんな茶番劇などよりは、いっそのこと銃殺されるほうがましだった。」

なお一八三〇〜四〇年代のロシア・インテリゲンチアのなかには、ロシア国粋主義にたつスラブ派と、西ヨーロッパをモデルにする西欧派とがうまれた。

160

なかにはその立場をかえてゆくものもあった。

たとえば貴族の家にうまれ、モスクワ大学出で秀才の数学者ゲルツェン(一八一二〜七〇)は、モスクワのサロンで、西欧派の中心人物としてスラブ派と論戦した。

彼は社会主義者であったため、一八四七年ロシアを追われ、パリで亡命生活をするうち、あの六月事件(一八四八年六月の労働者の反乱)を目撃した。

このとき、共和政府によって多くの労働者が虐殺されるのを見た彼は、西欧デモクラシーに失望し、ロシアは「別の道」を進むべきであると、スラブ派に接近するようになった。

そして彼はのちの人民主義者(ナロードニキ)の先駆となるのである。

8.2 クリミア戦争と農奴解放 top

|

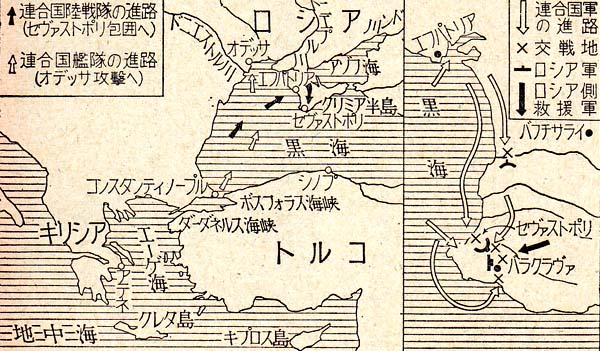

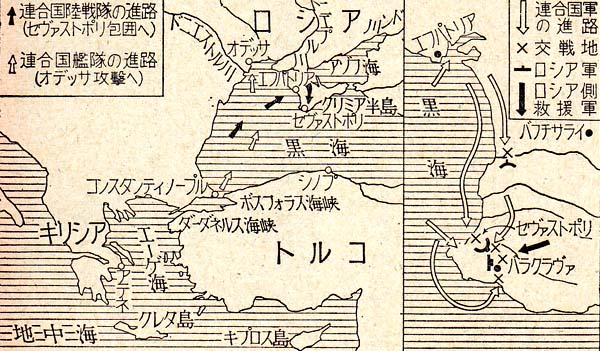

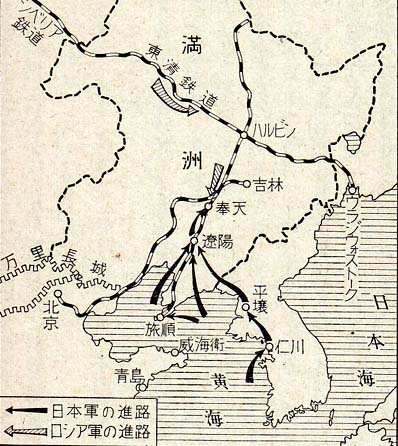

クリミア戦争図――つい数年前にもロシアとウクライナでクリミアをめぐる紛争がありました

|

ロシアはすでに十八世紀からトルコ方面への進出をめざしていた。

ヨーロッパの革命的動乱がひとまずおさまり、諸国に保守体制が復活すると、ニコライ一世は国際情勢がロシアに有利になったと判断してこの南進政策を積極化した。

ここにまた、いわゆる東方問題が展開する。

東方問題とは主として十九世紀に、弱体化した「瀕死の病人」トルコ帝国の領土・民族問題をめぐっておこった国際的諸事件を、ヨーロッパ側から総称した言葉である。

なかでも黒海とエーゲ海(地中海)とをむすぶ水路、つまりボスフォラス、ダーダネルス両海峡の通航権、ないし閉鎖権は、東方問題の重要な争点であった。

そこでニコライはまずイギリスをトルコ分割に誘い、それがいれられないと(イギリスはトルコの現状維持を望んだ)、単独でトルコ領内のギリシア正教徒の保護権を要求し、内政に干渉しようとした。

これを拒否したトルコに、一八五三年七月ロシアが出兵すると、英仏の支持をえたトルコは十月、宣戦をもってこたえた。やがてイギリス、フランス、さらにサルデーニャがトルコ側について参戦する。

これが、ナポレオン時代以来の大戦争といわれるクリミア戦争である。

戦場は、バルカンからロシア本土のクリミア半島にうつり、戦争のやまはセバストポリ要塞の攻防戦となった。

百万の常備軍をもち、ヨーロッパ最大の陸軍を誇っていたロシアも、交通機関――とくに鉄道――が未発達のために、十分な兵員補給を戦場に送ることができず、わずか二十万の連合軍の包囲をうけてセバストポリ要塞は孤立し、三百四十日間にわたる籠城戦がつづいた。

そして一八五五年八月、マラホフ高地の激戦を最後にして、セバストポリは陥落し、ロシアの敗北は決定的となった。

ここにロシアの南進は挫折し、一八五六年三月、パリ講和条約でトルコの独立と、領土の保全、両海峡の各国軍艦通過の禁止(ロシアは自由航行を望む)、黒海の中立化(ロシア、トルコともに黒海に海軍をもたない)、ロシアの領土縮小などがきめられた。

戦争の終結をまえにして、一八五五年二月、ニコライ一世は失意のうちに急死した。

一説によれば、自殺ともいわれる。

敗戦の原因は、総司令部の無能、軍備の不十分などにあったが、根本的にはロシア近代化の立ちおくれ、すなわち専制政治や農奴制度にもとめられた。

したがってこれらの改革は、戦後ロシアの課題となった。

三十七歳で帝位についたアレクサンドル二世(在位一八五五〜八一)はのちに「ツァーリ・解放者」とたたえられたが、とくに自由主義的見解の持ち主であったわけではない。

ただクリミア敗戦という事態が、もはやニコライ式の暗黒政治を不可能にし、改革を必要としたにすぎない。

農奴解放を要求する国内の勢力は三つあった。

第一は、自由な雇傭労働者を必要とする産業資本家層であり、第二は、農奴労働の非能率と、農民革命の危険を予知する進歩的な貴族や地主層であり、第三は、圧制下に苦しんでいる農民自身であった。

各地で農民一揆がおこり、不穏な情勢も展開していた。

アレクサンドルは「このこと(農奴解放)が下からおこるよりは、上からおこったほうが、はるかによい」という有名な演説をモスクワの貴族代表会議(一八五六)でおこない、これ以後、農奴解放の法案をめぐって、じつに五ヵ年にわたる各県貴族代表の審議がつづけられた。

そして一八六一年二月十九日(露暦)、アレクサンドル二世は農奴解放令に署名した。

しかし鳴りもの入りの宣伝にもかかわらず、その内容は農民と進歩的インテリを、大いに失望させるものであった。すなわちこの解放は、農民の利益よりも、むしろ地主貴族のそれを第一に考慮しておこなわれたので、農民の人格的自由は保障されたものの、彼らの生活に必要な土地は、地主所有地の一部を時価よりも高い値段で、農民が購入しなければならなくなった。 |

アレクサンドル二世

|

したがって多くの農民はふたたび封建的な小作関係によって、地主に経済的従属をよぎなくされた。

そのころ流行した歌がある。

「二月の十九日は 農民を自由にはしたけれど 土地を人民にあたえることだけはやらなかった。

こいつが、おめえ、地主とツァーリのおめぐみというやつなんだ」

官房第三課の憲兵が各地から送った報告によると、多くの農民はこの解放令を「にせもの」として信用せず、ツァーリは「ほんとうの解放」をあたえたのに、地主がかってに「すりかえ」てしまったという流言がひろまったという。

いずれにせよ農民の不満は解放令の発布直後に、農民一揆がかえって激増するという事実となってあらわれている。

なおこの農奴解放と関連して、六〇年代の中ごろに地方自治制度(ゼムストボ制)、裁判制度、軍隊制度の改革もおこなわれ、ロシア専制政治(ツァーリズム)の近代化がすすめられたが、政治上では形だけの議会さえも許されず、専制政治の本質はかわらなかった。

そしてアレクサンドル治世の後半には、反動の波が高まった。

これには一八六三年のポーランド反乱が、一因となっている。

独立をめざすポーランドのこの反乱は、けっきょく六四年夏に鎮圧され、それいらい、この地は、完全にロシア帝国の一部として統治されることとなった。

8.3 人民のなかヘ top

カール・マルクスの『資本論』第一巻は、一八六七年ロンドンで出版されたが、その売れ行きはあまりかんばしくなく、著者が予想していたような反響もよばなかった。

ところがうれしいニュースは、意外にもロシアからやってきた。

マルクス自身の言葉によると、

「資本論のりっぱなロシア語訳は、一八七二年春、ペテルブルグで刊行された。

三千部刷ったのが、いまではほとんど品切れとなっている……。」 |

マルクスは、キエフ大学のある教授がきわめて好意的な書評を発表したことにも満足であった。

またロシアの五大新聞は、いずれも『資本論』の書評をのせた。

厳重な検閲下にあるはずの帝政ロシアで、『資本論』が公然と翻訳、出版されたことは奇異に思われようが、当時の検閲官は、この本がイギリスをおもな分析の対象にしており、またその理論がきわめて難解であるため、一般にはたいした影響力をもつまいと考えていたらしい。

ともかく、このささやかな事件が、晩年におけるマルクスの関心を、ロシアに向けさせる動機となったことは疑いない。

マルクスはロシア語を独修し、チェルヌイシェフスキー(一八二八〜九八、文学者、哲学者、経済学者で、当時の革命運動の中心人物)の作品を原書で読みはじめた。 |

チェルヌイシェフスキー

ロシアの革命運動の中心人物

|

マルクスは一八八三年に生涯を終わるが、それから二年後にエンゲルスは、ジュネーブに亡命中のロシアのある女流革命家へあてだ手紙で、いっている。

| 「ロシアで社会主義理論への関心が高まっていることは、よろこばしいことです。我々、ドイツの革命家たちのなかで、まったく消えうせてしまった理論や批判が、いまやロシアに避難所を見いだしました。」 |

これは、ヨーロッパにおける革命運動の中心――それははじめフランスにあった――がすでにドイツからも去って、ツァーリズム下のロシアに移りつつあることを、予言するものであろう。

しかしこの時期――すなわち、一八七〇〜八〇年代のロシアにおける革命運動の中心は、まだマルクス主義者ではなく、「人民主義者」(ナロードニキ)であった。

それは、前述のアレクサンドル二世の「偉大な改革」に幻滅した、ロシアの急進的インテリゲンチアによって展開された運動で、そのスローガンが「人民のなかへ」(ブ・ナロード)であった。

彼らは学業をすてて、医師、看護婦、教員、役場の書記、さらに農業労働者、鍛冶屋、木樵(きこり)にさえなって、農村にはいり、農民に宣伝し、彼らを啓蒙することによって革命――その目標はかならずしも明確ではなかったが――をおこなおうとした。

ツルゲーネフ(一八一八〜八三)は小説『父と子』(一八六二)で、またゴンチャロフ(一八一二〜九一)は『断崖』(一八六九)で、このようなナロードニキ・インテリを描いている。

しかしツルゲーネフが創造した「ニヒリスト」のバザーロフは、人間性とモラルを欠いた「唯物論者」のカリカチュアにすぎないと非難された。

バザーロフに失望したロシアの青年たちは、芸術的にははるかに劣っていた、チェルヌイシェフスキーの小説『何をなすべきか?』(一八六三)に、涙をながして感激した。

のちに若きレーニンが「一夏に五回もくりかえして読み、そのたびごとに新しい感銘をうけた」と語っているこの小説には、青年男女の自由な恋愛を基調とする「新生活」が描かれていたが、とくに青年の関心のまととなったのは、この物語の終わり近くに、エピソードとして登場するラフメートフなる人物であった。

彼は由緒ある貴族の息子であるが、相続した遺産のすべてをなげだして貧困な学生に学資として提供し、自分ははげしい肉体労働に従事して、心身をきたえた。

また釘を打ちつけたマットに起き伏して、シャツを血だらけにしながら苦難にたえる「鉄のごとき意志」を鍛練した。

彼は酒、女、カルタ、宴会など、ロシアの貴族生活につきものの放蕩、奢侈をいっさい断ち、ようやく芽ばえかけた恋愛をもあきらめて、ひたすらに人民への奉仕に専念する。

彼は三日三晩を不眠不休で読書したのち、連続十五時間の睡眠をとるといったぐあいの超人的な勉強をして、ニュートンからミルにいたる当代のあらゆる知識を、マスターしようとつとめる。

またひまさえあればロシアの各地を放浪して、人民の生活をつぶさに体験する。

そして最後に、三年後に予想される革命までの閑暇を利用して、ヨーロッパヘ外遊する……。

そこには、名誉も、地位も、財産も、そして生命までも犠牲にして、人民のための革命に献身する青年の新しいタイプ、新しいモラルがあり、それは若きナロードニキの待望する理想像であった。

8.4 テロリストの群れ top

そのころスイスのチューリッヒで、無政府主義者のバクーニン(一八一四〜七六)が、ロシア人留学生をあつめて革命宣伝教育をおこなっていた。

これを知ったロシア帝政政府は、一八七三年に在外留学生の即時引き揚げを命令した。

しかしロシアに帰還した留学生たちは、ただちに「人民のなかへ」ちらばり、七四年の春から夏にかけて、ナロードニキ運動は、そのクライマックスをむかえた。

ペテルブルグ、モスクワ、キエフ、カザンなど、大学所在地の大都市から、ボルガ、ウラル、ドニエプル、ドン川流域の農村地帯へ、学生の宣伝工作隊(プロパガンディスト)の流れが洪水のようにつづき、その波及する範囲は、ヨーロッパ・ロシア三十七県におよんだ。

おどろいた政府は彼らにたいして、弾圧につぐ弾圧をもってした。

この年、全国で約二千名が逮捕され、やがていわゆる「ニヒリスト裁判」が大々的におこなわれることとなったが、被告たちは、いずれも良家の子女であり、最高学府の学生であったことは国民をおどろかした。

ところでナロードニキの不幸は、彼らがそのために献身しているところの当の人民、つまり農民から理解されないということにあった。

伝統的なギリシア正教の帝王神権説によって、ツァーリを神のごとく信じてきたロシアの農民は、彼らとはあきらかに異分子であるインテリゲンチアを本能的に憎悪し、彼らを苦しめている特権階級(地主貴族)の片割れとさえ感じていた。

にがい幻滅を昧わったナロードニキは、戦術の転換をせまられ、運動は分裂した。そして急進派は「人民の意志党」とよぶテロリストになった。

石川啄木がその不遇な晩年に、かぎりない同情をよせたのは、彼らに対してである。

「われは知る、テロリストのかなしき心を――

言葉とおこないとを分ちがたき ただひとつの心を、

奪われたる言葉のかわりに おこないをもって語らんとする心を、

われとわが身体(からだ)を敵になげつける心を――

しかして、それは真面目にして熱心なる人の常に有(も)つかなしみなり……」

(石川啄木『ココアのひと匙』より) |

彼らナロードニキは、農民の啓蒙を断念して、みすがらが捨て石となって、「人民の敵」に天誅をくわえる直接行動にうつった。

もちろん、この一見して無謀ともおもねれる行動にも、ある種の目算はあった。その理論的指導者トカチョフ(一八四四〜八六)によれば、ロシアでは、いたるところに不満が増大しており、ツァーリズム国家はまさに「空中にひっかかった」根なし草であり、「二、三の軍事的敗北か、あるいは、数県で同時的に発生する農民一揆があれば、それはたちどころに消えてなくなる」ものであった。

したがって、彼らのおこなうテロ、すなわち要人の暗殺は、その口火をきるものである。

彼らはまず、弾圧の当事者である警察署長、県知事、内務大臣をあいついでおそったが、ついには最大の効果をねらって、対象をツァーリにおいた。

一八七九〜八〇年、三回にわたる皇帝暗殺未遂事件がおこり、アレクサンドル二世も、ようやく内相ロリス・メリコフ(一八二六〜八八)の献策をいれて、ナロードニキへの譲歩である立憲的改革の詔勅を準備した。

しかし運命の皮肉といおうか、ツァーリがこれに署名したまさにその当日、一八八一年三月一日(露暦)、テロリストの凶弾はついにその念願を果たす(このため、改革は流産した)。

その日は日曜日で、ツァーリは恆例の近衛軍閲兵を終えての帰途であった。このときルイサーコフという男が、馬車をめがけて爆弾を投じた。

アレクサンドルは奇蹟的に無事であり、逮捕された男に向かっていった。

「神さまのおめぐみで、余はまたも助かったぞ……。」

すると犯人は答えた。

「まあ、これからが見ものだ。神さまのおめぐみをいうのは、はやすぎる。」

つぎの瞬間、ツァーリが馬車のほうへもどりかけたとき、べつの男、グリネビッキーが投じた第二の爆弾が破裂した。

これで当のグリネビッキーも爆死したが、アレクサンドル二世は重傷を負い、冬宮(ツァーリの宮殿)へはこばれ、まもなく息たえた。

現場近くにひとりのうら若い女性がおり、混乱のなかに、だれにも気づかれず静かに姿を消したが、彼女こそ、じつはこの事件のリーダー、ナロードニキ女流革命家ソフィア・ペロフスカヤであった。

「襲撃の合図は、私がやります。

この赤いハンケチがそれです……私の立つ位置はもうきまっています。あなたがたのひとり、ひとりがよく見えるところです……」 |

と彼女は事前に同志に語っていた。

この「三・一事件」は、世界をおどろかせたが、「人民の意志党」が期待した革命はどこにもおこらなかった。

新帝アレクサンドル三世(在位一八八一〜九四)のもとにかえって反動化がすすみ、テロリストへの弾圧はいよいよ徹底的となった。

こうして彼らの運動はついえてゆくが、人民の捨て石に甘んじるという彼らの高潔な心情は、一部の知識層にふかい感銘をあたえた。

特異な作家として知られるガルシン(一八五五〜八八)は、深夜に三度も内相宅を訪れて、テロリストの死刑を撤回するように訴えた。

文豪トルストイ(一八二八〜一九一〇)も新帝へ書簡をおくり、暗殺事件に関係したテロリストへの「寛大な処置」を要請した。

また、このころ書かれた長編小説『アンナ・カレーニナ』の主題は、滅びゆく貴族社会の家庭悲劇であったが、そのなかに作者の分身として登場するレービンは、ナロードニキ思想の共鳴者として描かれている。 |

アレクサンドル二世の暗殺

テロリストの処刑

ガルシン

|

8.5 極東への進出 top

ロシアの資本主義は、農奴解放によってようやく軌道にのりはじめるが、とくに伝統にわずらわされない南ロシア地方の重工業の発展がめざましく、それにつれて黒海貿易の重要性もたかまり、ロシアが南進政策をふたたび積極化させる原因となった。

その結果おこったのが、露土戦争(一八七七〜七八)である。

この戦争はロシアの汎スラブ主義政策の成功を示すもので、ロシアは、トルコにたいする南スラブ諸民族――とくにブルガリア、セルビアなど――の反乱を支援して開戦し、一時はコンスタッチノープルにせまり、ヨーロッパをおどろかせた。

そしてサン・ステファノ条約で、ロシアはバルカンにおける影響力を回復する機会をつかんだ。

しかしこれは列強の勢力均衡をやぶるものとして、イギリスとオーストリアのはげしい反対をまねき、ヨーロッパには新たな戦争の暗雲さえただようにいたった。

そこでドイツの宰相ビスマルクが仲裁にはいり、一八七八年、ベルリン会議がひらかれたが、この会議でビスマルクはロシアの期待に反して、イギリス、オーストリアに味方したため、ロシアは譲歩をよぎなくされ、バルカンから後退することとなった。

この結果、これまで接近していた露独関係は悪化した。しかし国内に不穏な情勢をかかえ、国外ではバルカン方面でオーストリアと対立するロシアは、ドイツと決裂することはできない。

このロシアを、ビスマルクは巧妙な外交によって、自国にひきつけていた。

ところがビスマルクの引退とともに、ロシアはフランスに接近し、一八九四年、露仏同盟の成立となった。

これは独墺伊三国同盟に対抗する軍事同盟であり、ここにヨーロッパ大陸の諸列強が、二分されるにいたった。

一方、バルカン進出に挫折したロシアは、十九世紀末から極東政策を積極化する。

ロシアは中国の清朝に対し、アヘン戦争(一八四〇〜四二)後、諸国とともに進出をはじめ、アイグン条約(一八五八)、北京条約(一八六〇)、イリ条約(一八八一)などによって国境、領土問題を調整していた。

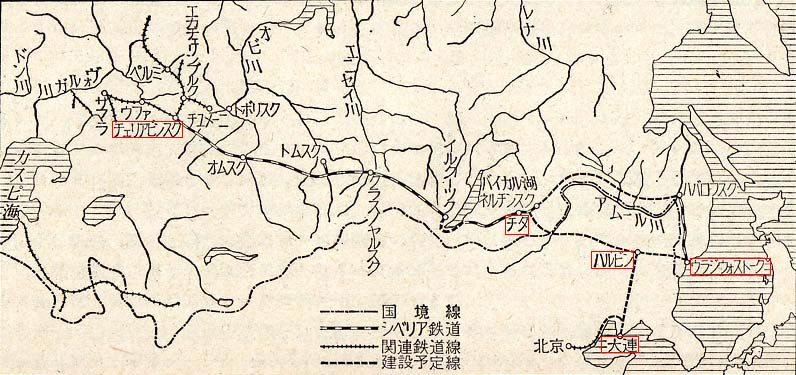

しかしその極東政策の中心である中国東北地区(旧満州)、朝鮮経営にとって、画期的なものはシベリア鉄道の建設であろう。

その着想はアレクサンドル三世にはじまるといわれるが、これを実行したのは三代の皇帝につかえ、「ロシアのビスマルク」とよばれたウィッテ伯(一八四九〜一九一五)である。

彼は中流貴族の家にうまれ、オデッサ大学を首席で卒業した理学士である。

そのまま大学にのこって、将来は数学教授になるつもりであったが、たまたま父の友人で運輸相ポプリンスキー伯の勧誘をうけ、まったくお門(かど)ちがいの鉄道畑にはいり、まず現場見習いの切符切りからはじめた。

当時の鉄道建設ブームにのって、「大学出」の彼は、鉄道局長、鉄道大臣、大蔵大臣へと出世した。

また彼は、皇帝アレクサンドル三世の「お気に入り」にもなっていた。 |

ロシアの極東政策の推進者

ウィッテ

|

|

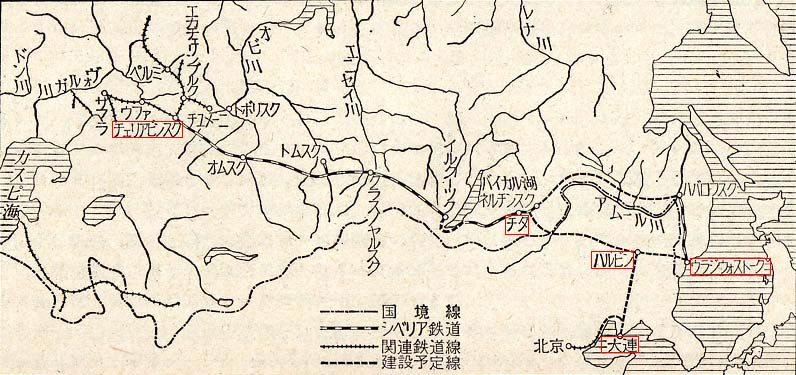

シベリア鉄道構想図(1898年現在)

|

シベリア鉄道建設の問題は、多額の費用がかかるので、ロシア財政の赤字がどうやら克服される見とおしのついた一八八〇年代の後半に、はじめて真剣に政府、実業界でとりあげられるようになった。

一八九〇年、アレクサンドル三世は、中国がイギリス資本の援助をうけて北京〜琿春(露韓国境にあり、ウラジオストークより一〇〇キロ)間の鉄道を計画中であるという情報をえたので、シベリア鉄道の一部となるウスリー鉄道の建設を、とくに急ぐように命じた。

そこで一八九一年、政府はとりあえず、チェリアピンスク以遠の西シベリアで着工することとし、これに百万ルーブルの支出を決定した。

174

そこでこの大計画は、チェリアビンスクとウラジオストークの両端から、東西同時に起工された。

こうして、皇太子ニコライの極東旅行のさい、その臨席のもとに一八九一年(明治二十四年)五月、ウスリー鉄道起工式がおこなわれた。

それからこの五月、皇太子ニコライは日本を訪問し、滋賀県の大津で巡査津田三蔵に襲われて、頭に負傷、いわゆる「大津事件」がおこった。

これはペテルブルグに大きな衝撃をあたえたが、当の皇太子にも少なからぬショックとなり、ウィッテによると、こののちニコライは大の「日本人嫌い」となり、「この事件がなかったならば、のちの日露戦争はおこらなかったであろう」ともいわれる。

ところで、ツァーリのひじょうな意気ごみにもかかわらず、大臣たちはシベリア鉄道建設にあまり乗り気でないと、アレクサンドル三世は不満をウィッテにうちあけていた。

そのウィッテが一八九二年蔵相になると、彼はツァーリの意を体して、シベリア鉄道の建設促進に全力をあげた。

当時、ロシアの実業界のある代表は、この鉄道の意義について語っている。

「この鉄道ができれば、ロシアの工業はいちじるしく活気づけられる。

それはロシア全体を仲介として、ヨーロッパを中国の四億、日本の三千五百万の人口とむすびつける。

ロシア経由でヨーロッパの貨物は上海まで十八―二十日で行くが、スエズ経由なら、それは四十五日、カナダ経由なら三十五日かかる……。」 |

さて、この鉄道は全長四三五〇マイル、当時世界最大であったカナダ・太平洋鉄道(イギリスが建設)をはるかにぬいていた。その幹線はチェリアビンスク〜オムスク〜ノボシビリスク〜クラスノヤルスク〜イルクーツク〜チタ〜ハバロフスク〜ウラジオストークを通じ、完成したのが一九〇五年、日露戦争の最中である。

しかしパイカル湖の迂回線だけがおくれたため、戦争にまにあわず、これはロシアが敗北する一因となった。

この鉄道建設に要した総費用は約十億ルーブルといわれ、これにはフランスの財政的援助もあり、その結果、露仏同盟の基礎はますます強固となり、その後のロシア外交を左右することとなった。

またロシア国内でもシベリア鉄道は、九〇年代の資本主義の「異常な発達」の呼び水となり、レーニンは、当時のロシア資本主義の重要な特徴のひとつに、その「危機」を転化させるヒッターランドとして、シベリアをもっていることをあげている(すなわち、シベリアはアメリカのフロンティアに相当するといえよう)。

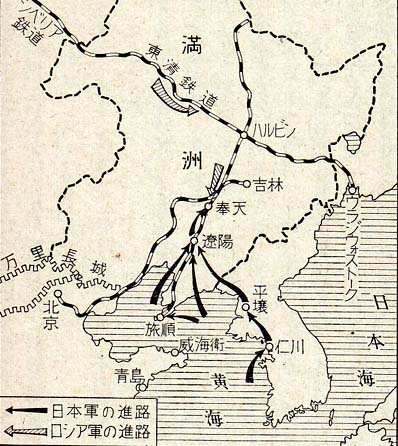

8.6 日露戦争の敗北 top

シベリアの鉄道建設が示すように、ウィッテはロシア帝国主義のプロモーター、ロシア極東政策の立役者であった。

そして日本にたいする三国干渉、その代償として清朝との露清密約(これはシベリア鉄道の満州経由――東清鉄道――を決定)、つづいてこの東清鉄道を足場とするロシアの中国東北地区進出となった。

さらに義和団事件(一八九九〜一九〇一)を機会に、ロシアは事実上中国東北地区を占領、これが日本の朝鮮・大陸政策と衝突し、ついに戦争がおこる。

つまり、日露戦争(一九〇四〜五)は、ウィッテによって準備されたともいえよう。

ただしウィッテ自身は戦争に反対で、あくまで経済的手段で対抗することを主張した。

しかしロシア宮廷内では、穏健派と強硬派が対立し、ついにウィッテは失脚、一九〇三年蔵相を罷免されて閖職にうつされる。

このウィッテ(日本では彼は反戦派の巨頭と見られていた)の解任によって、日本はいよいよ開戦準備にふみきったという。

「戦争にはならないであろう、余がそれを欲しないから。」――

これはニコライ二世(在位一八九四〜一九一七)が、ドイツ皇帝ビルヘルム二世に語った有名な言葉である。

ビルヘルムは日本が日英同盟(一九〇二)を背後に、戦争準備をしているとの情報を入手したので、これをニコライに知らせたが、その回答がこれであった。

ロシアの旅順要塞 |

ニコライは、ウィッテによると、「人間としてはきわめて善良で、大いに教養もあったが、未経験で、意志薄弱で、うつり気でその治世のはじめから、さまざまな外部の影響力にうごかされた」と。

極東政策で、ニコライは、宮廷に巣くう「利権屋」ベソブラゾフ(「朝鮮を見捨てるな」の主張者であった)の一派にひきずられて、日本にたいする強硬政策をとった。

一九〇四年二月、日本は旅順港を奇襲して戦端をひらいた。

しかしニコライは最初から日本をまったく見くびっており、ロシアの敵ではないとし、戦費がいくらかかろうと、あとで日本から賠償金をとりたてればよいとさえ放言した。

しかし満州派遣軍司令官クロパトキン(一八四八〜一九二五)は、はやくも総司令官アレクセーエフ(一八三四〜一九〇九、海軍大将であったが、馬が怖くて乗れないような人物であったという)と意見が対立した。

すなわち、クロパトキンの「戦術的後退」は、アレクセーエフの旅順救援のための「攻勢戦術」と対立し、結局、どっちつかずのうやむやな作戦がとられた。

またツァーリからの干渉もはげしく、しかもたえず動揺したと、クロパトキン自身がのちに語っている。

しかしクロパトキンも、日本の戦力をはじめから見くびっていたことで、責任がある。

こうして日露戦争は全世界の予想に反して、開戦いらい日本が優勢であり、一九〇五年一月旅順要塞は陥落、三月クロパトキン軍も奉天会戦で大敗、ハルビンに向けて後退した。 |

|

この情勢下に、ロシア国内では後述の「血の日曜日事件」がおこり(一九〇五年一月)これが口火となって、革命がはじまる。

ところで、日本軍に降伏した旅順の要塞司令官ステッセル少将(一八四八〜一九一五、乃木将軍との水師営の会見で有名)は、二月ペテルブルクに帰還して皇帝に拝謁、朝食をたまわっているが、やがて軍法会議にかけられて位階を剥奪、要塞監獄に幽囚の身となった。

しかし数ヵ月後に皇帝の特赦があり、モスクワ郊外の自邸にかえって、安楽な余生をおくっている。

また、奉天戦敗北の責任をおってクロパトキンも罷免された。

このようにロシアの勝算がまったくなくなったので、ウィッテは、講和は早ければ早いほど有利であるとツァーリに上奏したが、ニコライはまだ、ロジェストウェンスキー(一八四八〜一九〇九)のひきいるバルチック艦隊こそ、戦局を一変させるものと期待していた。

そしてロシアの新聞は、「ロジェストウェンスキーが東支那海にはいれば、日本全国は震撼されるであろう」と論じていた。

しかし、このバルチック艦隊の成功には、ロシアでも当初から大きな疑問がもたれていた。

この艦隊の装備はわるく、しかも多くが老朽繿で、おまけに司令官のロジェストウェンスキーは「無能」の評判が高かった。

この人物は、露土戦争のとき黒海で戦功をあげたといわれているが、その事実も疑わしかった。

のち軍令部長にもなったが、日露戦争がはじまると、日本艦が外国商船にまぎれて、ヨーロッパ・ロシアの諸港に潜行しているという「奇妙な」意見をのべて、閣議で一笑に付せられた。

この閣議ではまた、バルチック艦隊の「東行」は成功の見込みがないとする意見が支配的であった。

180

しかし、それをあえて公言するものがひとりもいなかった。

そのときロジェストウェンスキーは、ツァーリの下問につぎのようにこたえて、ついに艦隊派遣がきまった、という。

「この遠征にはきわめて困難なものがありますが、しかし陛下のご命令とあれば、不肖わたくしがそれをひきいて、日本を討つことにいたしましょう。」

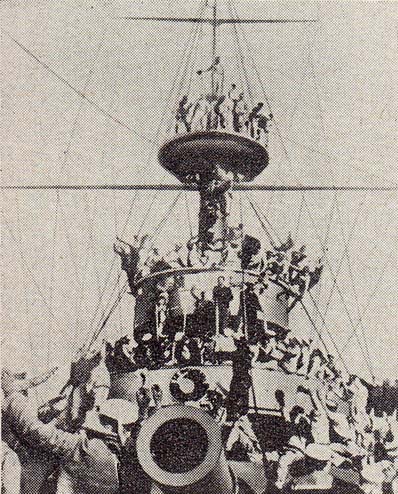

そしてこの問題のバルチック艦隊が、五月二十七日の対馬(つしま)沖海戦(いわゆる日本海大海戦)東郷平八郎大将(一八四七〜一九三四)のひきいる連合艦隊のまえに全滅したことは周知のとおり。

これからロシア国内に講和の声が高まり、ツァーリもはじめて目がさめるにいたった。

六月末にアメリカ大統領セオドア・ルーズベルトが日露の調停を提案し、まもなくウィッテが講和全権に任命された。

九月ポーツマス条約が成立、日本の朝鮮、満州への進出、ロシアの後退が決定的となった。

しかし戦後アメリカの中国進出もあって、ロシア、日本は満州の権益にかんして協調的となり、一九〇七〜一六年、四次にわたる日露協約がむすばれた。

またロシアはイギリスにも接近し、一九〇七年、中央アジア方面の問題を解決して英露協商が成立する。

ここにロシアは英仏側にくみしてドイツ、とくにオーストリアと対立するが、この情勢はバルカンをめぐって、第一次世界大戦への道をひらくこととなる……。

8.7 一九〇五年の血の日曜日 top

十九世紀末から二十世紀はじめにかけて、ロシア資本主義は急速に発達するが――とくに鉄道建設を中心に――これはおもに国家の補助とフランス、ベルギー、イギリスなどの外国資本の導入によって行なわれ、とくに石炭、石油、製鉄などの重工業部門、および銀行はほとんど外国資本の手に握られるという特殊な状態にあった。

このためにロシアでは労働力の集中度もきわめて高く、このことが労働者の組織化を容易にし、十九世紀末には、これまでのナロードニキ運動にかわって、新しいマルクス主義の政党であるロシア社会民主労働党(一九〇三年から急進的なポルシュビキ派と、穏健なメルシュビキ派に分裂)が生まれ、労働運動は最初から革命的な性格をおびていた。

また農奴解放が不完全であったために、貴族の大土地所有が残存し、これに反対する農民運動や、ツァーリズムのロシア化政策に反対する非ロシア諸民族――とくにポーランド、フィンランドなど――の独立運動もおこっていたから、二十世紀のロシアは、いつ革命が勃発(ぼっぱつ)するかもしれないきわめて危険な状態にあり、レーニンの言葉によると「世界帝国主義のもっとも弱い環」となっていた。

日露戦争がはじまる直前に、内相ブレーベ(一八四六〜一九〇四)がニコライ二世に、「革命をおさえるためには、小さな戦争で勝利することが必要であります」と進言したのは有名であるがこれがまったく裏目にでたわけである。

|

首都ペテルブルグの『血の日曜日』

|

一九〇五年一月九日(露暦)、首都ペテルブルグで十四万の労働者とその家族は、ツァーリへの請願文をもつ神父ガポン(一八七〇〜一九〇六)を先頭に、教会の白旗、聖像、ツァーリの写真をかかげ、讃美歌とツァーリをたたえる国歌をうたいながら、宮廷広場へ向かった。

目的は、人民の窮状を皇帝にうったえて、その好意にすがろうという請願であった。

ところが軍隊は一斉射撃をくわえ、騎兵隊は剣をぬいて群衆のなかへ突入し、広場は血の海と化した。

ニコライ二世の日記によると、

「一月九日、いやな日、ペテルブルグでは、労慟者たちが冬宮にはいろうとしたため、大騒動がおこった。

各所で軍隊が発砲し、多くの死傷者がでた。

おお! なんと悲しい、いやなことか」 |

とだけ書かれている。

政府の公式発表では死者七十六、負傷者二百三十三となっているが、実際には死者千、負傷者二千は下らなかった。

この「血の日曜日」に抗議する波状ストライキが全国におこり、農民一揆がつづいた。

ナロードニキの衣鉢をつぐ社会革命党は、久しく中絶していたテロ活動を再開し、自由主義者は大学教授連合、ゼムストボ(地方自治団体)同盟、著作家連盟などを組織して、「憲法」と「普通選挙」を要求しはじめた。

日本海でバルチック艦隊が敗北したのち、六月中旬、黒海艦隊の「虎の子」、最新型戦艦「ポチョームキン」号に反乱がおこった。

たのみとする軍隊にまで革命が波及してきたので、帝政政府は動揺し、国内不安に対処するためにも、日本との講和をいそいだ。

全権代表ウィッテがポーツマス条約に調印して、ロシアに帰ってくるころ、革命はまさに、そのクライマックスをむかえていた。

各地に「労働者代表ソビエト」が結成され、十月七日(露暦)から、ロシアでは全国ゼネストがおこった。

「工場は閉鎖され、労働者は集会に時をすごし、それがすむと街へ流れだした。

鉄道はストライキにはいり、路上の乗り物はほとんど姿を消し、街燈も消え、水道もとまり、電話も通じなくなった」とウィッテは回想している。

しかしその後、情勢は大きく変化した。

ウィッテは十月九日皇帝に拝謁し、立憲的改革を断行して、革命勢力を分裂させるように進言する。

軍事的独裁制をしいて革命を弾圧するためには、兵力が不足であった。

当時、首都の実権は事実上、「ペテルブルク・ソビエト」が握っており、政府はすでに形だけの存在になっていたが、ウィッテは首相に任命され、十月十七日、彼の起草になる「十月宣言」が皇帝の名において発布された。

これには国会(ズーマ)の創設と基本的人権――言論・集会・信仰の自由――が約束されていた。

しかし、この「宣言」が文字どおり実行されるというなんらの保障もなかったから、ソビエトはゼネスト継続を指令した。 |

映画「戦艦ポチョームキン」より

|

自由主義ブルジョワジーは、革命がこれ以上進行するのをおそれて、「宣言」を歓迎する。

これに力をえたツァーリズムは、一方では首相ウィッテによる懐柔策で時をかせぎ、他方では内相ズルノボ(一八四六〜一九一五)による弾圧政策を準備した。

ソビエトはなお革命の前進をめざし、十二月には、モスクワをはじめとする各地で武装蜂起もはじまったが、日露戦争の終結によって満州から軍隊が帰還し、また同盟国フランスから二十二億五千万フランという巨額の借款(しゃっかん)があたえられた。

そこでツァーリ政府は、ようやく危機を脱して反撃に転じ、各地で労働者、インテリ、農民に対する虐殺がはじまった。

当時、こういう歌がはやった。

「ツァーリはおどろいて宣言をだした。

死んだ者には自由を、生きているものには捕縄を。」 |

このとき、サラトフ県知事で、もっとも仮借(かしゃく)なく革命運動を弾圧したのがストルイピン(一八六二〜一九一一)である。

彼はその手腕をみとめられて、内相にばってきされた。

一九〇六−七年のあいだに、ロシア各地の革命はあいついで鎮圧され、「ストルイピンのネクタイ」といわれた絞首台が、革命運動の指導者たちに容赦なく活用された。

「十月宣言」で約束された国会は、一九〇六年に発足したが、政府の高官が「さいわいにもわが国にはパーラメント(イギリス式議会)はない」とのべたように、それは立法の協賛権をもつだけであった。

しかも当時の国民の不満を反映して、国会で野党が多数をしめると、政府は二回にわたってこれを一方的に解散させ、一九〇七年六月三日、選挙法の改悪を行なって、国会をまったく骨ぬきにし、政府の御用機関とした。

また、この「一九〇五年革命」、あるいはロシア「第一革命」には、各地で農民革命がおこり、地主領の焼き打ち、穀物・家畜の掠奪があり、初期の国会では農業問題、とくに土地問題が論議の中心となり、そのために、新首相ストルイピンは、「第二の農奴解放」といわれる農業改革に着手することをよぎなくされた。 |

革命運動弾圧者

ストルイピン

|

しかし、この「ストルイピン改革」は、貴族の大土地所有制にはいっさい手をふれず、ロシアに残存する「農村共同体」(ミール)を解体させ、法制上はその共有地とされていた農民の事実上の分与地を私有にうつし、農村における革命の防波堤として自作農、とくに富農を創設することにねらいがあった。

これが土地問題の根本的解決でないことはいうまでもないが、革命の敗北によってロシアは、これより「ストルイピン反動」の時代(一九〇七〜一一)にはいる。

しかし警察力と軍隊だけで、国内の不満をおさえることはやがて不可能となり、一九二一年春、シベリアのレナ金鉱でおこった労働者虐殺事件を転機として、ロシアの革命運動はふたたび高揚し、ストルイピンも一九一一年暗殺された。

第一次世界大戦の直前に、ロシアの外交政策がきわめて好戦的になるのも、一つには、この革命の危機を外に転じようとする、内政上の要請からくるものであったといえよう。

top

**************************************** |