|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14

12 大田部隊、小禄で玉砕

牛島将軍は五月二十一一日夕刻、首里防衛線の放棄を決定した。この時点では、三月に決定した作戦計画を再検討しなければならなくなっていたのである。

軍司令部での会議の議題は、いかにして日本軍の崩壊をふせぐか、あるいは時間をかせぐか、の検討であった。

はじめ決定されていた計画によると、最終段階では、首里(しゅり)を中核として集結して防御することになっていたが、このためには、ほかの場所にあって戦力を残している部隊に、軍司令部周辺の最後の陣地まで撤退させる必要があった。しかし、この五月の会議の時点では、戦術的には、この案の実施は不可能であった。

首里を最後まで堅持するためには、約五万の日本軍を、直径一キロ内外のせまい地域に、おしこめなければならない。これでは威力ある陣地がつくれないばかりでなく、圧倒的に優勢な米軍火力の好餌となるばかりである。

|

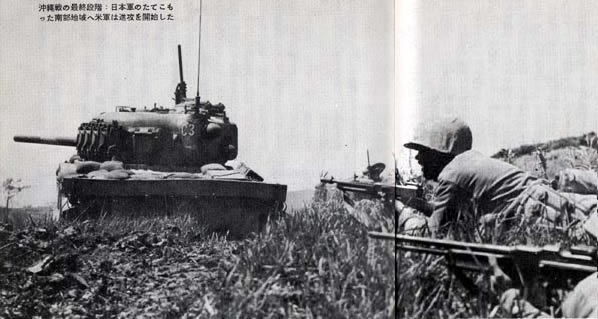

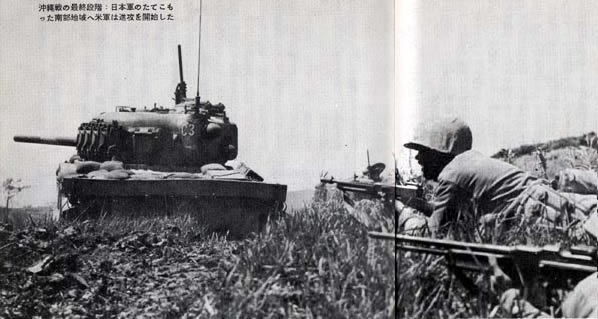

沖縄戦の最終段階:日本軍のたてこもった南部地域へ米軍は進攻を開始した

沖縄戦の最後の戦場――喜屋武(きやん)半島

|

1 喜屋武半島で最後の防衛

top

首里を死守する案の代案として、二案が考えられていた。

一つは知念(ちねん)半島で、米車上陸以前から防衛組織がつくられでいたところ、もう一つは、この本島の最南端、喜屋武(きやん)平島であった。

知念半島への撤退は、東海岸の米軍の動きなどから、あきらかに困難であったので、日本軍が戦闘を継続するため強固な陣地をつくるのにもっとも適当な地域として、喜屋武半島が選定された。

この地域は、八重瀬(やえじゅ)、岳、与座(ゆざ)岳の絶所がそびえ、多数の天然および人工の洞窟があって、軍需品の貯蔵と、米軍の砲撃にたいして兵員を防護することができる。

半島のこの付近は、まえに雨宮中将の第二十四師団が防御陣地として構築したところで、師団が北方の首里防衛線にくわわることを命ぜられる以前に、大量の武器弾薬をたくわえていたのである。

知念半島にいたる道路網がすくないのと反対に、南への道路はすべてこの新しい陣地帯につうじており、軍がすみやかに首里から集団移動することも可能であった。

一方、米第十軍の戦車も、これらの道路をつたって南に進撃することができたが、それもこの地区の外郭陣地までのことで、断崖やけわしい高地、ふかい谷などによって装甲車両はそれ以上前進できないであろう。

この困難な地形では、歩兵が主役となるはずであった。

2 藤岡中将撤退に反対

top

しかし、日本軍の高級指揮官の全部が、この撤退計画に賛成したのではなかった。

第六十二師団長藤岡武雄中将も、この計画に反対した一人であった。

藤岡中将の反対理由は、南に連れていけない数千の重傷者を見すてるにしのびないということであった。

師団はもともと首里の防衛を命じられていたのであり、将兵は首里にたいする米軍攻撃の矢おもてにたたされて戦った。

今これらの戦友を見すてて後退することは、情として忍びがたいと強調したのである。

戦友のおおくが戦死した現在の陣地で最後まで戦いたい、という師団将兵の希望をいれてほしいと藤岡中将は主張した。

しかし牛島将軍は、この要望を却下し、師団に南に後退することを命じた。

あらたな計画によると、独立混成第四十四旅団は、首里戦線のいちばん西の現在の陣地から移動して、東海岸にちかい波名城(はなぐすく)から八重瀬岳にわたる線に防御陣地を構築する。

第二十四師団は、八重瀬岳〜与座岳の中腹から真栄里(まえざと)、国吉(くにし)の高地をへて、西海岸の名城(なぐすく)にわたる線を確保する。

同時に、両部隊の一部は、糸満(いとまん=西海岸)から世名城(よなぐすく)、具志頭(ぐしちゃん=東海岸)の線に外郭陣地を構築し、この地区を防衛する。

兵力が大幅に減少した第六十二師団は、主防衛線の後方で南部海岸にそって陣地を構築することになった。

この師団は、これらの陣地で再編成すると同時に、二つの戦線がくずれそうになつたとき、増援できるように準備する。

和田少将の第五砲兵団の各中隊には、国吉、真壁(まかべ)、真栄平(めでえら)の三角形の地域内に陣地を確保して、第一線の戦闘を直接支援する任務があたえられた。

第三十二軍の予備兵力は海軍沖縄根拠地隊で、これは小禄(おろく)半島にのこり、のちに命令によって喜屋武の中央の集結地区に移動することとされた。

首里戦線の各部隊は撤退にさいして、強力な部隊をその陣地に残して米軍を牽制し、時をかせぐように命令された。

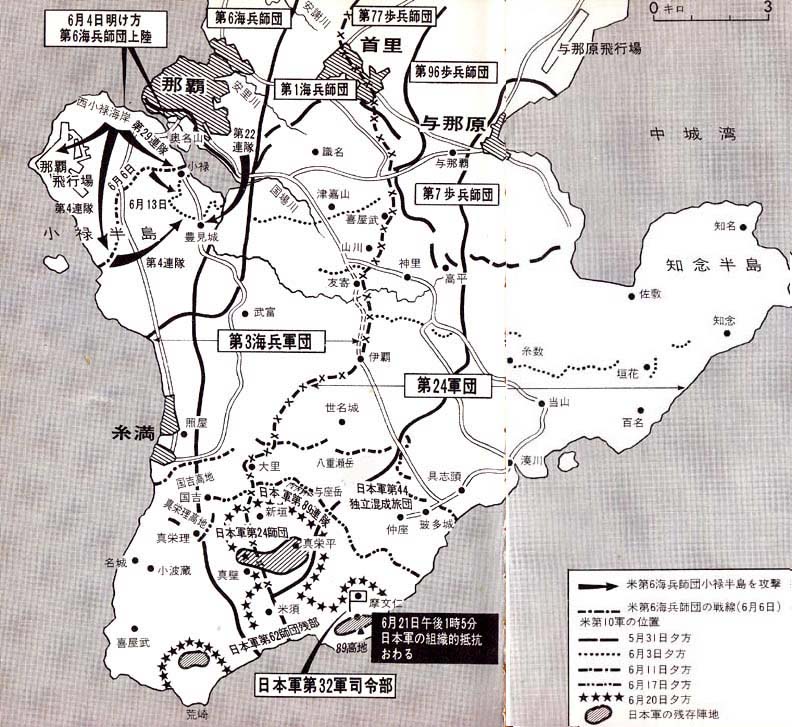

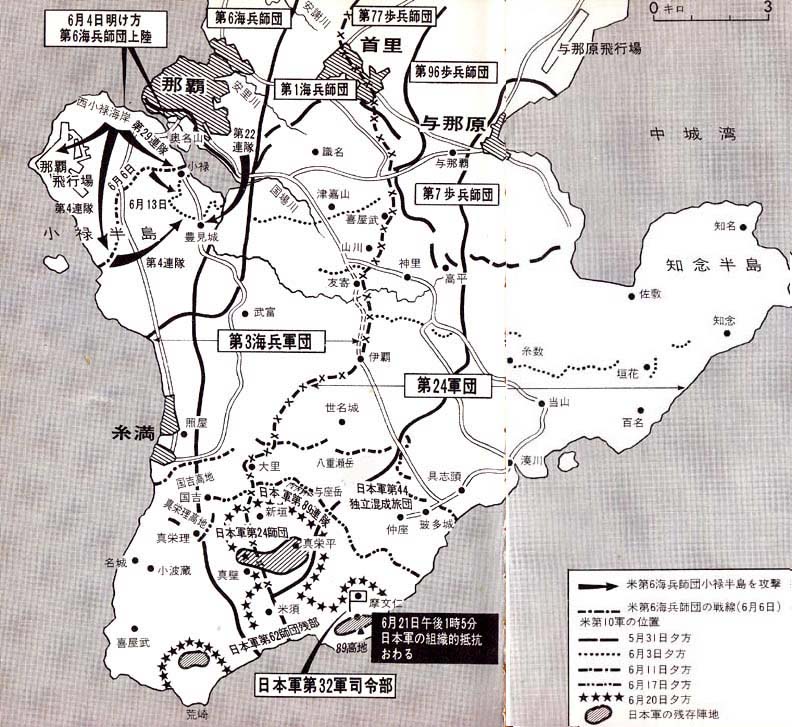

3 首里から撤退開始

top

日本軍がこの計画にしたがって南の新配置につくためには、首里戦線にのこっている部隊は、五月三十一日まで持ちこたえなくてはならない。この戦線の後方で、国場(こくば)川にそって津嘉(つか)山と喜屋武の北の高地にわたる線に、強固な陣地をつくって、六月二日の夜まで持ちこたえられる後衛部隊が配置された。

このころ戦線は、喜屋武付近からざっと南におれて、高平(からでら)をとおって東海岸につづいていた。

この喜屋武付近から約一五〇〇メートルほど南に、友寄(とむす)付近を中心にしてべつの陣地をつくり、六月四日まで死守する。

日本軍の参謀たちは、これらの陣地による持久戦闘で、最終的な外郭陣地を構成するのにじゅうぶんな時間がかせげると考えたのである。

小禄半島の海軍の混成部隊は、自隊の撤退まで軍の撤退路の西翼を警戒することになっていた。

五月二十三日、米第十軍の強覬にそなえて首里の防衛をかためるために、つかえるだけの兵力が、崩壊しそうな戦線に増援された。

撤退する最初の日本軍部隊は、五月二十三日の真夜中に首里をはなれて南にむかった。まず負傷者と弾薬補給品の一部をはこんだ。

五月二十四日に、歩ける負傷者は、病院がわりにつかっていた洞窟をはなれはじめた。

重傷で動かすことのできない負傷者のおおくは、致死量のモルヒネを注射されるか、あるいは薬もあたえられずに放置され、ながく苦しんだあげく死ぬことになった。

医薬品は、各戦線ともひどく不足していたのである。

撤退計画にしたがって、首里防衛隊の主力は五月二十九日、南への後退を開始した。そして三十日の夜あけは、部隊の大部分が、首里の町から、また首里の外翼にせまる米軍の攻撃からの脱出に成功した。

豪雨と視界不良とを利用して、牛島将軍は“かなり巧妙に”撤退をやってのけ、その司令部を首里から南一八キロの摩文仁(まぶに)にちかい八九高地のふかい洞窟のなかにうつした。

日本軍の後衛部隊は陣地について、米第十軍の迫撃を阻止し、喜屋武半島での防護熊勢をつくるための時間をかせぐことに成功した。

4 戦闘すでに61日間

top

米軍が首里攻略に成功した戦果を拡大し、動揺する日本軍にたえまなく圧力をくわえておこうという企図は失敗した。

三十日、雷鳴をまじえたドシャぶりの雨が、すでにヌカルミになっていた戦場に降りそそぎ、足をとられてしまったからである。

第十軍の外翼師団の前進が、五月三十一日には、さらににぶくなった。

というのは、この日、第六海兵師団と第七歩兵師団は、攻撃を展開しようとしたとき、さわめて頑強な抵抗にぶっかったからである。

“氷山”作戦部隊は難攻不落とも思われる首里を攻略したものの、その後は西海岸から国場川にそう津嘉山北方にいたる新防御陣地につきあたったのである。

バックナー将軍の第十軍は上陸いらい、六万二五四八人の日本兵をたおしたが、この六一日間の血みどろの戦いで捕虜にしたものは、わずか四六五人にすぎなかった。

一方米軍の損害は死者五三〇九人、負傷者二万三九〇九人、戦闘による行方不明三四六人であった。

第十軍は二〇平方キロをのぞいて沖縄全部を占領してしまった。

この猫のひたいのようにせまい土地に、牛島将軍の残存部隊は追いつめられ、孤立無援のまま破滅をむかえようとしていた。

5 小禄半島攻撃準備

top

月もかわった六月一日、第十軍のほかの部隊が南方への前進をつづけているあいだ、シェファート将軍の第六海兵師団は、小禄(おろく)半島にたいする上陸作戦を準備するために三六時間の余裕があたえられた。

第三海兵軍団の作戦区域内の第六海兵師団の部隊を引きあげるために、師団間の作戦境界が替えられて、第一海兵師団がこれまでの第六海兵師団の区域を担当することになった。

小禄半島の状況は、第六海兵師団からの捜索部隊が六月一日の夜中から二日にかけて偵察し、小禄はいぜんとして日本軍が占領しているが、強力ではないと報告した。

六月二日の正午までに、シェファート第六海兵師団長は、上陸作戦について指令をうけたが、幕僚たちはすでに細部の計画をねっていた。

あらゆる方策を検討した結果、師団長は半島の北東の角の西小禄海岸に上陸することを決定した。

このとき沖縄で使用できる上陸用装軌艇は不足していて、わずか七二隻にすぎなかった。 |

台風が、沖縄を第一次大戦をおもわせる泥の戦場と化し、

米軍の前進をはばんだ

|

その他の大部分は、豪雨で道路が流されたときに連続してムリに使用したため、故障していた。

しかし、シェファート将軍は、わりあてられた上陸用装軌艇によって、第四海兵連隊を第一波として、各連隊をつぎからつぎへと上陸させるよう計画した。

第六海兵師団の各部隊は、安里(あさと)川と安謝(あじゃ)川の河口付近の集結地帯から発進した。

補給品と戦車は、牧港(まちなと)飛行場忖近につくられた補給地点で舟艇に搭載された。

この作戦中、海上からの再補給活動をつづけることは困難であろうと予測して、第六海兵師団長け那覇港の内部にある小島、この町と小禄とをつなぐ奥武(おの)山を半島上陸と同時に占領することに決定した。

第六海兵偵察中隊がこの島を占領したが、この島は師団にとって、戦場にちかい前進補給基地として役だった。

6 小禄半島上陸後の苦戦

top

第六海兵師団の上陸開始瓧六月四日と決定した。

師団の偵察中隊は午前五時奥武山に、師団主力はその四五分後に西小禄に上陸することになった。

この日、早朝まだくらいうちに、部隊と器材は計画にもとづいて上陸用装軌艇に搭載された。

攻撃部隊が出発線にちかづいているあいだ、海岸のすぐ後方の高地にあると思われる日本軍陣地に、七五ミリ野砲から三六センチ艦砲までの四二〇〇発をこえる砲弾が撃ちこまれた。

この砲撃に参加したのは、戦艦一隻、重巡洋艦二隻と駆逐艦一隻、それに砲兵一五個大隊であった。

情報によると、この半島は一二〇〇人から一五〇〇人の日本軍がまもっていた。

午前六時、海兵隊の第一波が上陸したが、海岸では全く抵抗をうけず、内陸に突進して約三〇〇メートル前方の台地に到達できたが、散発的な機関銃射撃をうけただけであった。

上陸してみると、地形はひらけており、だいたい平坦であったが、この半島の中部、南部、西部へ前進するにともなって、海兵隊はおおくの稜線や、けわしい台地にぶつかった。

小禄に上陸した日の夕方までに、第六海兵師団は、しだいにはげしくなる抵抗を排除して約一五○○メートル前進した。

これにつづく一〇日間というもの、この部隊は、首里での戦線と同様に、地形を活用している決死の日本軍に、苦戦しながらも、打撃をあたえていたのである。

7 三個連隊で包囲

top

地形が錯綜し、それにくわえて、植物がからみあって生いしげっており、海兵たちには、まえの本部(もとぶ)半島の戦闘を、もう一度やっているかのように思われた。

日本軍のおおくは上陸第三日までに戦死してしまったが、なお生残っている兵の頑強な抵抗で、海兵隊の損害はましていった。

この半島は、はじめ推定した以上の兵力でまもられていると、米軍はただちに判断した。

この小禄作戦の当初の計画の行動予定によると、第四海兵連隊と第二十九海兵連隊は、南東の方向、半島の基部にむかい、それから島内の日本軍陣地を攻撃することになっていた。

ところが、上陸後四日間における進撃がはやかったため、日本軍は小禄の部落の南方の、強固な陣地がある丘陵地帯に、繞波(のうは)川を背にして拠ることになった。

そこでシェファート第六海兵師団長は攻撃の方向を北東にむけた。

このときまでに、師団の右翼第一線の第四連隊は、日本軍に阻止されている左翼第一線の第二十九連隊よりも、はるか前方に進出していた。

新しい攻撃方向についての命令がだされたとき、第四連隊は、第二十九連隊の右翼の前方を左まわりに旋回していた。

この旋回で第四連隊は、半島の基部の前方戦線にきていた師団の三番目の連隊、第二十二連隊の正面にでることになった。

第二十二連隊も第二十九連隊も停止していたわけではなかったから、第六海兵師団の三個連隊全部が、日本の海軍根拠地隊を包囲して、しめつけるかたちになって進撃していたのであった。

六月九日、この日の戦闘経過は、攻撃する海兵隊からみれば、前日とかわらなかった。

というのは「いぜん、はげしい抵抗と困難な地形のため、前進ははかどらない。日本兵ひとりひとりが機関銃をもっているようであり、軽迫撃砲や重迫撃砲の弾丸もとんでくる。

わが軍の損害は増加している。日本軍の死者の数もまし、防御していると考えられた一五〇〇人以上にたっしたが、なお多数が抵抗している」という有様であったからである。

8 大田部隊玉砕

top

第六海兵師団の三個連隊が各方面から進撃してきたので、大田海軍少将の守備部隊は喜屋武(きやん)半島にある日本軍主力から完全に孤立して、しだいにこの小禄半島南部の小さな袋地に押しこめられることになった。

大田海軍少将は、小禄守備隊の最期もとおくはないと覚悟して六月六日、つぎのような電報を東京へおくった。

敵を迎え撃つこと二ヵ月余、陸軍との緊密なる協同のもと、敵撃滅のためのあらゆる努力にもかかわらず、戦い利あらず。

根拠地隊は、すでに陸戦隊の精鋭四個大隊と使用可能の火砲を陸軍の指揮下に派遣し、部隊の戦力の低下はまぬがれず、くわうるに敵の装備は我れにまさるものあり。

ここに小官に委託されたる皇国護持の任をはたし得ざりしことを、陛下にふかくお詫び申しげる。

指揮下の部隊は帝国海軍の伝統にしたがい、勇敢に戦い、敵の砲爆撃、沖縄の山容を改めしといえども、我が将兵の奉公の念は改むるを得ざりき。……

この地にたおれたる将兵の家族に深甚なる考慮を賜わらんことをねがう。

我が将兵とともに、陛下の万歳を三唱し、皇国の弥栄(いやさか)を祈る。

身はたとえ沖縄の辺に朽つるとも 守り遂ぐべし大和島根は

司令官 大田 実 |

この電報を発信して四日後、大田司令官は、直接の上官牛島将軍に最後の電報をおくった。

「敵部隊は現在、わが司令部の洞窟を攻撃中。海軍根拠地隊はいま玉砕す。……

従前の厚誼を謝し貴軍の健闘を祈る」 |

六月十二日の夕刻までに、第二十九海兵連隊は、連隊戦闘区域内の日本軍の最後の拠点を奪取した。

第一海兵師団は六月十三日、歩兵二個大隊をもって日本軍がなお保持しているのこりの地域を掃討した。

急速に南東に前進する彼らに、さらに一個大隊がくわわった。

繞波川にそう平地に接近してから攻撃軍は、岸にそう茂みから日本兵を狩りだした。

188

多数の日本兵は、あきらめて手をあげ、ある者は自決し、ある者は最後まで戦い、あるものは冷静に死をまった。

この戦いを、小禄から約九〇〇メートルはなれた那覇の河口の北岸で、川ごしに見ていた米兵は、つぎのように記録している。

「最後に生残っていたのは一人の将校であった。彼はしずかに水辺にあるいてきた。

すわって煙草に火をつけた。そして、しずかに海兵隊が銃をかざしてせまるのをまっていた」

9 小禄半島の戦闘おわる

top

六月十三日午後五時五十分、シェフアート第六海兵師団長は、ガイガー第三海兵車団長に、小禄半島の組織的抵抗は終了したと報告した。

この作戦を要約して、シェファート師団長はこう書いている。

この一〇日間の作戦は、最初から最後まで、ひどいものであった。

日本軍は地形を最高度に利用して、縱深の計画的な防御戦闘に、非凡な巧みさをしめした。

起伏のある岩層や多数のけわしい小丘が、長期の防御にたえるような陣地に組織されていた。

洞窟とトンネルが重要な地点に組織的につくられ、重火器があらゆる方向にむけて配置されていた。

三個連隊による強力な集中攻撃にもかかわらず、はげしい抵抗をうけて、わが軍の前進は緩慢で、困難であった。

ひとつひとつの陣地を占領すること自体が、慎重な計画と必死の攻撃を必要とした。

この一〇日間の戦闘で約五〇〇〇人の日本兵をたおし、二〇〇人ちかくを捕虜とした。

わが軍の戦車三〇両は戦闘不能となった。おおくは地雷によるものであった。

一両の戦車は至近距離から二〇センチ艦砲の直撃弾二発をうけて破壊された。

海兵隊の死傷は合計して一六〇八人であった。 |

top

****************************************

|