|

****************************************

Index 1

2 3 4

5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

2 てぐすねひく日本防衛軍

沖縄は、位置からいって戦略的に重要な場所である。

連合軍にしても、日本軍にしても、作戦を考えるとき、かならず、この沖縄の位置が基本になっていた。

1 連合軍にも魅力ある島 top

沖縄は琉球列島をつなぐ“かなめ”の島であって、第二次大戦のあいだ、東方や南東から中国大陸、朝鮮、さらに日本をめざす連合軍の進撃にたいして、効果的な障害物になっていた。

それだけに、沖縄島は、連合軍にとって魅力のある目標であった。

琉球列島最大の島であり、もしこれを奪取すれば、攻撃軍としては、日本本上にたいする最終的作戦を準備し、訓練できる、すぐれた基地をうることになる。

沖縄から日本の主要な目標地域への距離は、きわめて近かった。九州まではせいぜい六五〇キロ、台湾までは六一〇キロ、そして上海までは八三〇キロにすぎない。

この島は、出撃基地としてすぐれていたばかりでなく、航空基地としても、あらゆる有利な条件をそなえていた。

だから、ここを奪取され、基地が建設されることは、日本にとって、この上ない悩みのタネとなるのである。

さらに琉球には、かなりの大艦隊を収容できる泊地が二つあった。一つは中城(なかぐすく)湾、もう一つは金武(きん)湾である。

そして沖縄は、沖縄諸島の主要な島である。沖縄の西にこの諸島の一部として、久米(くめ)島、粟国(あぐに)島、伊江(いえ)島、慶良間(けらま)列島、伊平屋(いえや)列島があり、そして北方に与論(よろん)島がある。

また一群の小さい島が沖縄中部の東方に平行したかたちで位置している。

それらを米軍は東部諸島とよんでいた。

2 沖縄の地勢 top

|

うつくしい沖縄の山河:やがてすさまじい戦火におおわれる

|

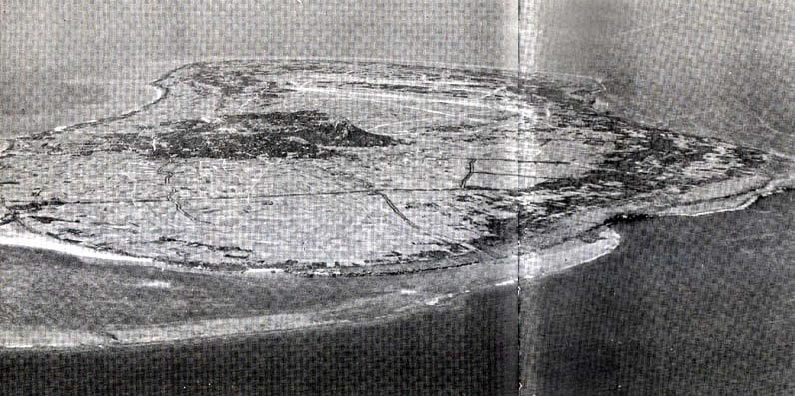

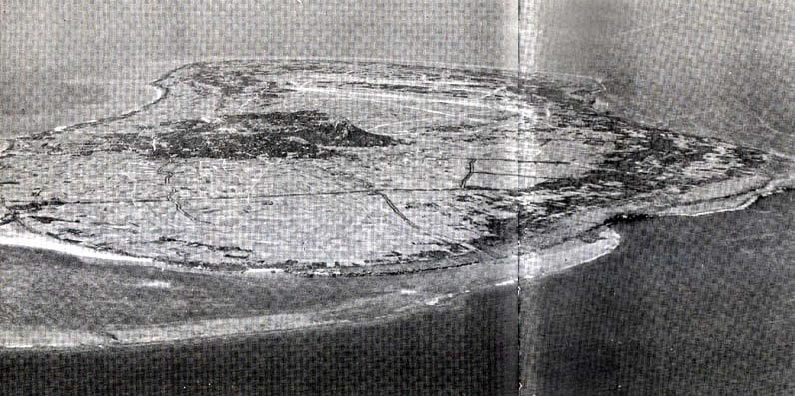

沖縄本島はゆがんだ形をしていて、長さ九五キロ、いちばん広いところで二八キロ、この地点で本部(もとぶ)半島が東支那海につきでている。

この島の三分の二以上は石川地峡の北にあり、そこは樹木の繁茂した丘陵地帯で、今日でも一九四五年当時とあまり変わっていない。

沖縄の中央部――北の石川地峡と南の那覇、与那原(よなばる)をむすんで島をよこぎる谷間――は、けわしい断崖やふかい渓谷、なだらかにうねる丘などからなっている。

沖縄の南の部分は三角形のかたちをした高地のおおい地帯で、高さ一五〇メートルほどの、ひろい石灰岩高地が点在している。この地帯の西海岸に小禄(おろく)半島、東海岸に知念(ちねん)半島がある。

島の内部と同じように、海岸線も地形はさまざまである。

北部はけわしい岩石がかさなった海岸であり、島の中央部にあたる石川地峡の南部はサンゴ礁のおおい海岸である。

簡単にいえば、北は隆起している海岸であり、南は直立した断崖状の海岸である。

このような地形なので、沖縄では、上陸作戦の可能な地点はごくかぎられていたが、そのなかでも大規模な作戦に適する地点は、きわめてすくなかった。

東海岸で、もっとも海岸がひろく平地もひろいところは中城湾にそう地域である。

この湾は、沖縄で戦死した第十軍司令官の名誉をたたえて、のちにバックナー湾と命名された。

島の西側で最良の海岸は、残波(ざんぱ)岬と小禄半島とのあいだにあった。

沖縄の道路網についていうと、いちばん人口のおおい那覇地区に道路らしい道路がすこしあるだけで、いい道路はまずないといってよかった。

海岸にそう道路のほかに、車が通れない小道が縦横にはしっており、海岸道路からさらに小さい道が島の内部のほうにわかれていた。

乾期には、これらの道をちょっと歩いただけで、雲のように砂塵がまい、雨期になると、ほとんどの道路や小道がヌカルミになってしまう。

沖縄の気候は熱帯的で、しばしばはげしい降雨と台風があり、その大部分は七月から十一月のあいだに集中している。

一九四五年九月に襲った台風は、じつに風速五三メートルと記録されている。

沖縄の住民は、大部分が農民である。人種的には、支那人と日本人の混血の人たち、それに、ほかのアジア種族との混血の人たちが、わずかではあるが、長年にわたってはいってきていた。

風俗の点をみると、支那の文化が影響していることはハッキリしている。

ある日本兵は、そのノートに「建物や生活習慣は支那のそれに似ており、支那の町を思い出させる」と書いている。

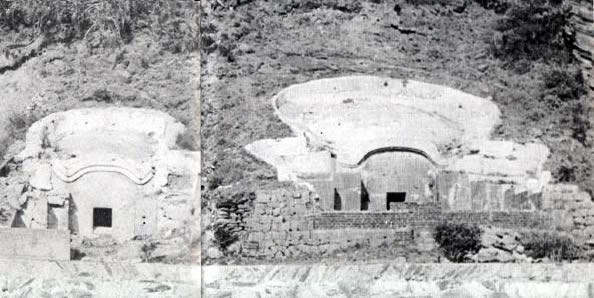

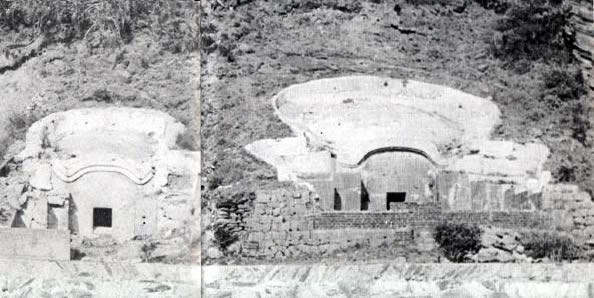

こうした影響はあるものの、沖縄は、独自の文化と、基本的には祖先崇拝のかたちをとる宗教とを生みだしたといえよう。

この事実を証明するものは、数千にものぼる馬蹄形の墓所で、そのおおくは壮大な趣きのある美しさをもっており、島中いたるところの断崖や丘のそばに鎮座している。

3 沖縄を緊急防衛 top

一九四四年(昭和十九年)の四月に日本陸軍の第三十二軍が配置され、琉球諸島防衛の任務があたえられるまでは、沖縄は、だいたいにおいて、戦争の後方地域という立場にあった。

それ以前には日本軍は、南西諸島の防備を強化することなどには、たいした関心をはらってはいなかったのである。

しかし、太平洋における敗北の結果、本上がおびやかされる危険があるとわかると、日本軍の態度はすぐ変わった。

大本営は大いそぎで行勣にうつった。

大本営の最初の措置は、内防衛線の弱いところを補強することであった。

“南西地域における我が領土を防衛し、南方における作戦地域との交通線を確保する目的をもって……”台湾から南西諸島にわたる地域の作戦準備を促進するというのである。

日本軍の防衛の努力をいそがせた要因は、一九四四年なかばの中部太平洋での米軍の攻勢であり、とくに東条内閣を総辞職させた七月のサイパン島の陥落であり、そして同年九月十五日のペリリュー、モロタイ島への米軍上陸であった。

大本営は、台湾、琉球、小笠原のうちどれか、あるいは三地区へ同時に、おそくも一九四五年の春までには、かならず米軍が進攻するものと考えていた。

米航空兵力の優越性はすでに確立されていた。

それにひきかえ、日本の航空部隊は目にみえて弱体化し、本土を防衛する兵力はいちじるしく低下していた。

そこで地上部隊は、独力でぜんぶの重荷を背おわされるハメになってしまった。

ひところは威容をほこっていた日本海軍も、一九四五年となっては、かっての面影さえなかった。

のこったわずかの艦艇は、日本各地の港に分散されて用心ぶかく繋留され、“決勝戦”のときに米艦隊にたいして使用できるように用意されていた。

“決勝”ということばは、この大戦中、いかなる海戦でも実際に達成できなかったにもかかわらず、日本海軍がこのんでつかったことばであった。

4 牛島司令官と長参謀長 top

|

沖縄防衛の第三十二軍首脳:左から大田実海軍少将(沖縄方面根拠地隊司令官)、牛島満陸軍中将(軍司令官)、

長勇陸軍少将 (参謀長、のち中将に進級)、〔右端〕八原博通陸軍大佐(高級作戦参謀)

|

一九四四年八月、陸軍中将牛島満は、初代の第三十二軍司令官渡辺正夫中将が病気のために、これにかわった。

沖縄にさしせまっている戦闘を重視して、大本営は、牛島将軍の参謀長として、当時日本陸軍でもっとも有能な将官の一人、陸軍少将(のちに中将)長勇(ちょう・いさむ)を任命した。

牛島と長(ちょう)の両将軍は、息のあったコンビで、おたがいに相手の軍事的能力と人柄とを敬愛し、また信頼しあう仲であった。

一九四五年の八月には大将に昇進を予定されていた古参中将の牛島将軍は、きわめて誠実で有能な人物であるとの名声がたかく、部下からは信頼、忠誠、敬愛をうけていた。

その牛島中将とは対照的に、長将軍は、まことに積極的な性格で、全陸軍のなかでも、まれにみる厳格な人物とされていた。

たくましく活動的であり、自分自身にも、また幕僚にたいしても、容赦するところがなかった。

これら両将軍に配する高級作戦参謀は八原博通大佐で、彼は古参の参謀としては、ただひとり派遣されていた。

5 精鋭師団を欠いた三十二軍 top

|

第三十二軍に編入された各部隊は、前駐地の中国、満州、日本本土から、一九四四年の夏、沖縄へやってきた。

まっさきに到着したのは(七月中旬)第九師団で、この精強、練達の師団は、牛島将軍の第三十二軍の中核となることになっていた。

しかし牛島将軍がこの部隊をえた喜びは、ながくつづかなかった。

というのは、マッカーサー将軍のレイテ上陸によってフィリピン作戦が開始され、大本営は急遽、台湾にある部隊をフィリピンに増援し、その穴うめとして、沖縄から第九師団を台湾に派遣することを決定したからである。

第九師団は、その年十二月中旬から翌年の一月上旬にかけて、台湾に移動した。

第三十二軍にとって不幸だったのは、第九師団のかわりの師団が送られてこないばかりでなく、各部隊に戦闘経験にとんだ将兵が補充されなかったことである。

沖縄の守備部隊からこの第九師団をぬいたことは、きたるべき戦闘において、日本軍におそろしい結果をまねくことになったのである。

一九四四年六月、九州で編成された独立混成第四十四旅団が沖縄へ増援されることになっていた。

しかし、この旅団をのせた輸送船は、沖縄への途中、魚雷攻撃をうけて四〇〇〇人ちかくが死亡し、わずか六〇〇人の生存者が目的地に到着するという結果となった。

翌七月、独立混成第十五連隊が空輸されて、第四十四旅団の残存兵力にくわえられた。

沖縄へつぎに派遣された大部隊は、満州に駐屯していた第二十四師団(師団長は雨宮巽中将)である。

この師団は装備も訓練もよかったが、まだ戦闘に参加したことがなかった。

それに、この年のはじめに、太平洋地域にある他の部隊を増強するために、この師団から相当数の兵員がひきぬかれていた。

この師団がほぼもとの戦力にまで補充されたのは、一九四五年の二月に第三十二軍が配備の変更をする時期になってからである。

それでも、この合計一万四〇〇〇人の部隊は、牛島将軍の指揮下にある最大の戦闘部隊であった。

藤岡武雄中将のひきいる第六十二師団は、第三十二軍に編入された最後の主要な歩兵部隊であった。

これは旅団編成の師団で、おのおの四個の独立歩兵大隊からなる旅団が二個であった。

6 大量の火砲を配備 top

大本営は、沖縄の戦いは陣地戦になると考えていたので、牛島将軍には、とくべつ強力な戦車部隊を配属しなかつた。

それでも、戦車第二十七連隊がこの年四月、満州の戦車第二師団の一部をもって編成されて、七月には第三十二軍にくわえられた。

フィリピンにおいて日本軍は敗色濃厚となり、また日本軍輸送船団がこれに補給品や増援隊を送りこむことができないために、大本営は、大量の武器――兵員ではなかった――を沖縄にふりむけて送った。

そのため、第三十二軍は、はからずも、太平洋戦域でどの日本軍部隊ももたなかったほどの大きな砲兵力をもつことになった。

沖縄にある日本陸軍の全砲兵は、第二十四師団の編成内にある野砲兵第四十二連隊をのぞき、すべて第五砲兵団司令官和田孝助中将の指揮のもとに統一されることになった。

この砲兵団には、機動力のない重砲兵第七連隊のほかに、野戦重砲兵第一連隊(第一大隊欠)と野戦重砲兵第二十三連隊の一五〇ミリ榴弾砲合計三六門、重砲兵第百大隊の一五〇ミリ加農(カノン)砲八門、それに混成第四十四旅団や戦車第二十七連隊の砲兵隊などもふくまれていた。

和田中将はまた指揮下に、独立臼砲第一連隊の三個中隊をもっており、この三二〇ミリ臼砲は、米軍が硫黄島ではじめてぶつかったものであった。

この異様な武器は重さ約三〇〇キロの弾丸を発射し、米海兵隊はこれを「ごみ捨て樽」というあだ名でよんでいた。

7 鉄血勤皇隊 top

|

伊江島:日本軍航空基地があり、この島の争奪をめぐって激戦が展開された

|

以上のような正規の部隊のほかに、牛島将軍は、他の輸送部隊や後方勤務部隊で戦闘部隊をつくりあげた。もっとも数のおおい特設部隊七〇〇〇人は第十九航空地区隊からえられたが、これは、読谷(よみたん)、嘉手納(かでな)、伊江島の飛行場を建設し維持していた部隊であった。

そのほかの歩兵の補充源としては、七個の海上挺進戦隊(海上特攻隊)があり、そのうち三戦隊は、慶良間(けらま)列島に、のこりは北部の運天(うんてん)港に配置されていた。

これらの戦隊は、それぞれ選抜された一〇〇人の兵士からなり、その主任務は、爆薬をつんだ特攻艇をもって、米上陸作戦部隊の兵員や軍需品の輸送船に体あたりして、撃破することであった。

また運天港には小型潜水艦の部隊もあった。

牛島将軍指揮下の海軍部隊は、沖縄海軍根拠地隊、第四海上護衛隊、その他いろいろの航空関係部隊であって、全部隊が大田実海軍少将の指揮下にあった。

その兵力はあわせて約九〇〇〇人。

だが、その約三五パーセントだけが正規の海軍の兵員で、のこりは海軍根拠地隊の各種部隊にやとわれている住民であった。

このため、兵員数のわりには、戦闘力はよわかった。

さらに第三十二軍がつくりあげたものに、防衛隊とよばれた、住民による守備部隊がある。

志願による部隊で、その装備と訓練は陸軍がうけもち、沖縄での戦争がはじまったときには、陸軍の部隊に編入されることになっていた。兵力は一万七〇〇〇〜二万人と推定されていた。

このほかに沖縄の男子学生一七〇〇人がいた。

一四歳以上の若者が青年義勇隊として編成され「陛下のための血と鉄の部隊」(鉄血勤皇隊)とよばれた。

これらの若者たちは、はじめ通信隊に配属されていたが、米軍が上陸してからは、第一線部隊や遊撃戦闘部隊にもくわわることになった。

米軍上陸のときまでに、牛島将軍は、合計約一〇万の兵力で戦うことができるようになっていた。

約六万七〇〇〇人は第三十二軍の正規部隊、約九〇〇〇人は海軍根拠地隊、そして約二万四〇〇〇人は沖縄住民であった。

これらの沖縄住民たちは、米軍と戦う以前に、島の防衛準備をするために、生業からはなれていたのである。

8 陣地戦で持久戦へ top

|

沖縄農村の部落:日本軍狙撃兵の絶好のかせぎ場であったので、これらの占領は危険がおおく時間がかかった

|

さて、太平洋戦域における連合軍の攻撃作戦のパターン、つまり、やりかたを、すでに日本軍はじゅうぶん知っており、海岸に直接面した陣地にとどまって戦うことは、もはやできなかった。

上陸軍が海岸にとりつく前に、米軍の艦砲射撃がすべての海岸の防御陣地を破壊しつくしてしまう。

運よく、この上陸前の準備砲撃による破壊をまぬがれた施設があっても、圧倒的な制空権をにぎった米軍飛行機の好目標となるだけである。

そこで、日本軍としては、防御陣地を内陸ふかくに構築し、ここに米軍をひきつけて、撃破しようというのである。

第三十二軍将兵の士気を鼓舞するために、牛島将軍の幕僚は、つぎのような戦闘スローガンをつくった。

「一機で一艦を」

「一艇で一船を」

「一人で十人、一戦車を」

牛島将軍が、最終的な防衛計画を作成するときに考慮したのは、主として、第三十二軍の兵力(第九師団をひきぬかれて補充師団のない戦力)と、この島の地形上の特質とであった。

米第十軍が作戦開始後に入手した日本軍の文書によると、日本軍将兵は海岸地区での戦闘を強行するのではなくて、“壕をふかく掘り陣地をつくって、米軍がどうしたらよいか迷うようにした”のだという。

長少将は、地下と洞窟内に防御陣地をつくりあげることを強力におしすすめた。

なお、この意図をかくすために、第三十二軍の各部隊は、米上陸部隊にたいし「はやまって、射撃を開始しないように」と警告されていた。

沖縄は、その地形上の特質からみると、守るがわに有利であった。

防御にもっとも適する地形がえらばれて陣地につくりあげられ、各砲兵陣地が連絡できるように、地下道がいたるところに蜂の巣のようにつくられた。

それは天然と人工の障害物のじつに巧みなくみあわせであり、日本軍がねらいをさだめた射撃地帯に、米軍をはまりこませるように、くふうされていた。

高地の反対斜面や前方斜面も、よく防備され、重砲、野砲、迫撃砲、機関銃などの火器は洞窟の入口に配備され、全般的な火力運用計画のもとに完全に統制されていた。

指揮官たちは、旅団から中隊にいたるまで、それぞれ割りあてられた地区の防衛組織と陣地の構築との責任をもたされていた。

ある場所では、大きな洞窟がたくさんあって、きわめてらくに陣地が構築できたこともしばしばあった。

これらの洞窟は、すこし補強するだけで、はげしい砲撃にも耐えることができた。

だから大きな洞窟は、拡張補強して、病院や兵営や戦闘指揮所などに使用された。

洞窟の大きさによっては、二つあるいはそれ以上の入口がつくられ、また時間と作業力にゆとりがあるときには、二階建てにされた。

自動火器や小口径砲の拠点へはトンネルが掘られ、これらの陣地は、そのまわりの小拠点や散兵壕とともに、それぞれの防衛地区の中核をなしていた。洞窟陣地への米軍の接近路や入口付近は、すべて機関銃によって守られ、さらに洞窟の外部にある陣地からの火力で援護されていた。

これらの洞窟拠点は、小部隊陣地の中核としての役割をはたすと同時に、第三十二軍の全防衛組織のなかに統轄されていた。

全体としてみると、これらの洞窟は、首里(しゅり)を防衛する強固な外郭防衛線の重要な連鎖点をなしていたのである。

そして首里には、第三十二軍の軍司令部があった。

9 首里地区に主防衛陣地 top

さて、第三十二軍はどういう配置をとっていたか。この軍は、フィリピンでの戦いがはじまる以前から、つぎつぎに到着する部隊を防衛計画にしたがって配置し、陣地の構築につとめさせていた。

しかし、第九師団を沖縄がらぬきとられたために、牛島将軍は、防衛の配備を再編成しなければならなくなった。

最終的な防衛計画を検討した結果、第三十二軍は、主防衛地帯を、那覇北方地区、首里北方地区、与那原(よなばる)北方地区をむすぶ線にもうけることを決定した。

また、この線より北の地区への米軍上陸には大きな抵抗はしないで、この線より南の地区に上陸する場合に、これを海岸で迎撃することに決定した。

牛島将軍は嘉手納(かでな)飛行場を防衛するにたるだけの兵力をもっていなかった。

それで、米軍の使用を妨害するために、一五〇ミリ砲で飛行場を射撃する態勢をととのえていた。

また牛島将軍は、指揮下部隊は訓練が不足しているので、持久戦にもちこみ、米軍の出血を強要し、ついで防衛可能な島の南部へ主力が撤退する、というような戦闘が困難なことを承知していた。

しかしけっきょく、米軍上陸後は、この持久戦と撤退作戦をとらざるをえなかったのである。

日本軍の主戦闘陣地は首里地区につくられた。この沖縄の古い首都をかこんだ起伏のおおい地帯に、北西方の渡具知(はぐし)の海岸方面にむかって、もっとも強固な陣地が構築された。

牛島将軍は、米軍の意図と、どの地点に上陸するかを正確に判断できなかった。

そして、米軍の大きな攻撃がこの島の南東部分、つまり湊川(みなとがわ)海岸にたいしてくわえられるだろうと判断した。

皮肉なことに“氷山”作戦の計画立案者は、この湊川地区は第二案とし、渡具知海岸地区を第一案にえらんだのであった。

東海岸の知念半島の高地は、南に湊川海岸と北に中城湾の双方を見おろせる場所で、この両方面を制圧するにはかっこうな地域であった。

そこで第三十二軍の砲兵と歩兵のかなりの戦力をもった部隊(混成第四十四旅団主体)は、この地区に配置された。

そのため、この南部海岸に配置された兵力は、戦闘開始後の数週間、ほとんど役にたたぬまま待機していたわけである。

一九四五年一一月、第三十二軍は全軍の配備を変更した。

沖縄にいた日本軍部隊は、これまでになんどか配備が変更されている。

しかし、この二月の変更で、各部隊は最終的配備につき、近くはじまる米軍の進攻を待ちうけることになったのである。

10 飛行場は放棄 top

読谷飛行場(日本軍は北飛行場とよんだ)、嘉手納飛行場(日本軍は中飛行場とよんだ)方面の平地地帯、つまり渡具知海岸方面の放棄をすでにきめていた日本軍は、普天間(ふてんま)の北に警戒部隊を配置した。

そのほか、特設の警備部隊を海岸の後方にひろく分散して配備し、もし米軍がこの方面に上陸した場合には、両飛行場を破壊し、持久戦闘をおこないつつ、首里の防衛線に撤退することを命じた。

この特設部隊は、第六十二師団の指揮下にあった。

海軍の沖縄方面根拠地隊は、軍司令官の指揮下に、付近の陸軍部隊と協力して小禄半島の防備を担当した。

ここで大田少将の一三ミリと二五ミリ対空砲部隊は装備を改められ、八一ミリ迫撃砲中隊と二つの独立機関銃大隊に編成がえされた。

そのために、海軍守備隊のなかでは、もっともよく装備された戦闘部隊となった。

第三十二軍の歩兵と砲兵の主力は、首里東西の線以南の地域に配備された。

それは、すぐれた地形を利用して、なるべくながく沖縄にがんばろうという持久作戦の方針にもとづくものである。

第五砲兵団司令部は、首里の南方に位置し、その直接指揮下の部隊は、那覇北方および南方の西海岸に上陸する米軍を砲撃できるように準備した。また湊川海岸にたいしても万全のそなえをかためた。

日本軍の防衛組織の中心は首里にあったので、唯一の貴重な歴戦の兵団、第六十二師団が、その首里地区の防衛を命じられた。

第六十二師団は首里付近を拠点として、周辺に同心円の陣地をつくった。

これらの陣地は地下につくられ、強力な武器がたくみに配置されていた。

いわばこの地域一帯が大きなトリデであった。

そして、どこに米軍が上陸しても計画通りに持久戦に持ちこみ、最後にはこれらの陣地のかたい殼のなかに撤退することになっていたのである。

11 北方地区の防衛配置 top

|

日本軍は伊江島撤退にあたり、滑走路を破壊していった

沖縄の墓地(ぼち)は地下壕式だったので、日本軍は多くの墓(はか)を射撃拠点としていた

|

石川地峡から北方の、はなれた地域の防衛は、独立混成第四十四旅団の第二歩兵隊長宇土武彦歩兵大佐の指揮する宇土部隊(国頭(くにがみ)支隊)に命じられた。

この部隊は二つの任務――本部(もとぶ)半島と伊江島の双方をまもる任務をもっていた。

そして、伊江島をまもる歩兵第一大隊を基幹とした部隊は、二次的任務として、この島の飛行場を破壊し、航空資材を沖縄本島にうつす作戦を援助するように命じられていた。

これらの任務を達成したのちに、この守備隊は、本島にひきあげて、主力に合流することになっていた。

本部半島にある宇土大佐の第二大隊は、米軍が、伊江島侵入につづいて、本部半島へ上陸することを予想して、その火砲を、伊江島にも交互につかえるように配置した。

しかし、第三十二軍の主力からかなりはなれていたので、宇土部隊は、のちに、ほとんど絶望にちかい運命におちいるほかなかったのである。

牛島将軍は、沖縄の航空防衛戦を計画していなかったし、またそのための飛行機ももっていなかった。

彼は、四月にはこの島に約三〇〇機の飛行機が送られる(特攻機が主体である)ことを期待していたが、たとえ予定されたその日に到着したとしても、戦局を有利にするには、すでに、おそすぎることを知っていた。

もはや航空兵力に望みなしとなっては、みずからの手でつくりあげた嘉手納、読谷、それに伊江島の各飛行場をふたたび、みずからの手で破壊せざるをえなかったのである。

12 蛇のまえの蛙 top

日本軍の配備の修正、再展開、狂気のような最終的戦闘準備などの意味するもの、そして、これらのうごきにともなう不安な気配は、後方部隊のすみずみにいたるまで感じとられていた。

ある兵隊は日記に書いた。「蛇にみらまれた蛙のようなものだ」と。

一九四五年三月二十日から二十三日のあいだに、沖縄の日本軍司令部は、これからおこる事態について、一般の将兵が考えていたよりも、より現実的な判断をくだした。三月初旬にキング提督とニミッツ長官がワシントンで会合したというニュースにもとづき、米軍の沖縄上陸作戦は三月の末か四月の初め、という警報を発した。

統計のしめすところでは、戦略にかんする米軍の会議のあと、二〇日から一ヵ月後に新作戦が展開されていたからである。

そして、日ごとに増加する沖縄上空での米航空部隊の島にたいする爆撃、それにマリアナ諸島での米軍船舶の増加や、たびたび出没する米潜水艦などの動きから、米軍の目標は、台湾あるいは南西諸島、それもとくに沖縄にむけられるであろうと、日本軍はただちに推測できたのである。

top

****************************************

|