|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

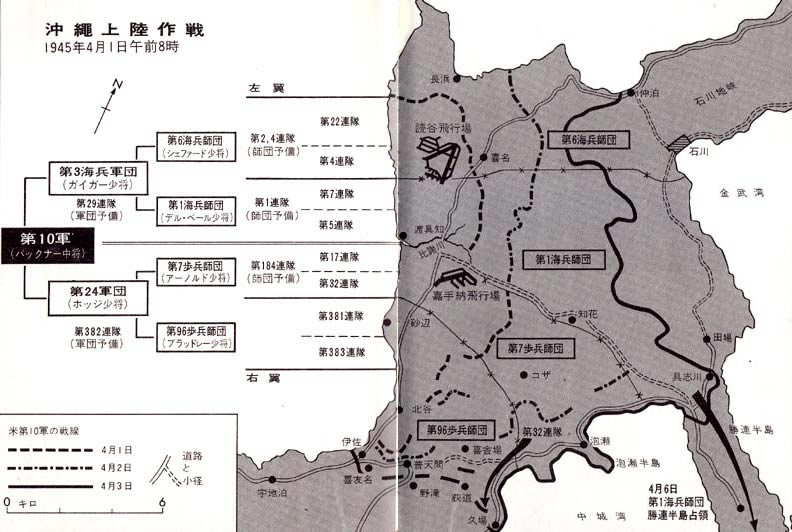

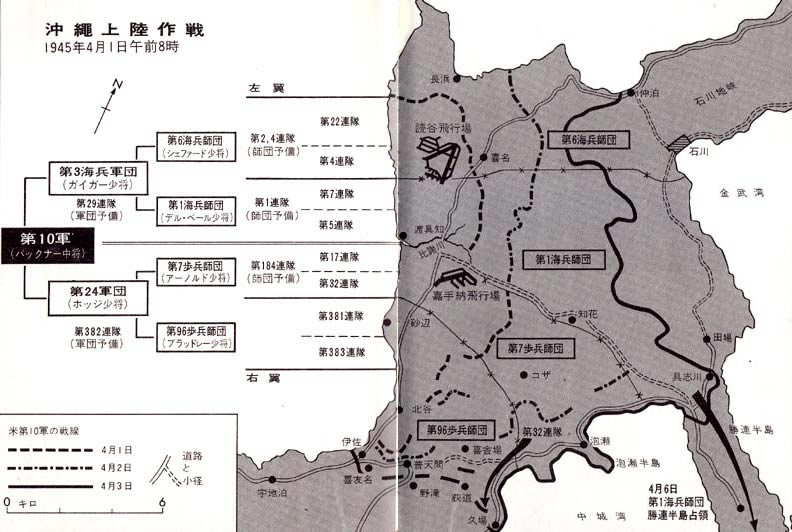

5 あっけなく上陸したが……

一九四五年(昭和二十年)四月一日、復活祭の日曜日。この朝、沖縄は雲におおわれ、時々わずかに青空がのぞき、海はしずかにないでいた。

海辺にたちこめた爆弾や艦砲射撃の爆煙は、北東よりに吹く風に吹きはらわれている。

そして摂氏一五度という気温はジャングルでたたかってきた米上陸軍の猛者たちには、心地よい涼しさ、といってもいいくらいだった。

|

上陸部隊突撃波は、水陸両用車両で海岸に殺到した

|

1 “上陸部隊揚陸!” top

揚陸艦や輸送船が渡具知(はぐし)の沖に位置して、第一次攻撃波部隊や上陸用裝軌艇、上陸用舟艇を準備しているあいだに、湊川(みなとがわ)沖の陽動作戦部隊の艦船も、牽制上陸の準備をしていた。

「上陸部隊揚陸!」

午前四時六分、ターナー中将の命令一下、上陸作戦は開始された。

日本軍の反撃は、夜があけてまもなくはじまり、輸送船団のいる海面にたいし、散発的な航空攻撃をかけてきた。

戦闘哨戒機の攻撃や艦船の対空砲火をまぬがれた日本軍の特攻機は、渡具知の沖に集結している船舶よりも、陽動部隊の船舶のほうに集中した。

輸送船「ヒンスデール」と戦車揚陸船884に、将兵がこれから上陸用舟艇や上陸用装軌艇に乗りこもうとしているとき、特攻機が命中した。

この攻撃によって海兵隊の七人が戦死、三七人負傷、八人は行方不明と記録された。

彼らは、第二海兵連隊第三大隊とその増援部隊の兵士たちで、“氷山”作戦のLデイ(上陸日)における最初の犠牲者となった。

しかも皮肉なことには、彼らは上陸を予定されていなかったのである。

2 正面13キロにわたって上陸 top

航空支援部隊は目標上空に午前六時五十分に到着した。そして舟艇移乗作業はその一〇分後に開始された。

渡具知沖の輸送船団では、各部隊は、移乗用の網をつたって上陸用舟艇に乗りうつり、それとともに、兵員や武器を搭載している上陸用装軌艇と海上トラックが、戦車揚陸船のハッチからはきだされた。

また戦車揚陸艇は、揚陸用ドック船の満水甲板から浮上発進する。

まさに蜂の巣をつついたような大さわぎの活動がはじまったのである。

浮揚装置を装備した戦車は、戦車揚陸船の口から海中にとびこんで海岸にむかって前進する。

一方、戦艦一〇隻、巡洋艦九隻、駆逐艦二三隻、それに慶伊瀬(けいせ)島の“ロング・トム”(一五五ミリ砲)が前進のさきぶれとして砲撃を開始した。

このおそるべき大量の砲撃にたいして、日本軍はすこし砲撃しただけなので反撃の効果はなかった。

慶伊瀬の第四百二十野戦砲兵団にたいする日本軍の砲撃と、岩礁上の作業を妨害するための射撃は四時間もつづいたが、砲にも集積補給品にも損害はなかった。

上陸波の部隊は、日本軍の面前で、しかもその射程距離内で、米軍の勢力をみせびらかすかのように、突進隊形をつくった。

しかも日本軍の射撃をうけながら、兵士にも上陸用舟艇にも、ほとんど損害はなかった。

沖では、統制艦が各攻撃部隊の出発線を標示していた。

午前八時、上陸用装軌艇と上陸用舟艇とが出発線の後方で攻撃波を編成したのち、統制艦が信号旗をおろすと、第一波の上陸用装軌艇はほとんど横一線をなして、約一三キロにわたって海岸に突進した。

先頭をきるのは砲艦で、ロケット砲、迫撃砲、四〇ミリ機関砲などを発射しながらすすんだ。

その砲撃は、上陸地域の一キロ奥までたっし、榴弾、迫撃砲弾、ロケット弾などが一〇〇メートル平方に二五発という、じゅうたん砲撃であった。

岩礁に到着すると、砲艦群と統制艦は横に退避し、あとは上陸用装軌艇が、海岸まで護衛なしに前進した。

砲艦が射撃をやめると、上陸用装軌艇がこれにかわって七五ミリ榴弾砲で正面の目標を攻撃する。

そして、数百隻の上陸用装軌艇が、五波から七波になって、つぎつぎに海岸へ突進していった。

攻撃第一波が海岸に四〇〇メートルほどのところに近づくと、艦砲射撃の目標は、海岸からさらに奥の目標にうつった。

すると上空で待機していた艦載機が、上陸地域につっこみ、爆撃と機銃掃射をくりかえした。

3 抵抗ほとんどなし top

午前八時三十分までに第一波は命ぜられた地域に接岸しはじめた。

上陸地点の岩礁や日本軍の迫撃砲による妨害にもかかわらず、上陸用装軌艇で六波となって突進した陸軍第二十四軍団の六個大隊は、比謝(びしゃ)川の南方海岸上陸に成功した。

はじめに心配されていた強固左岸壁も、艦砲射撃で突破口があけられ、また第一波として前進した工兵隊が、のこりの岸壁を爆破して通路を大きくした。

あとにつづく上陸用装軌艇群は、このあたらしい通路を前進して、歩兵の左右の翼を援護するように横にひろがった。

迫撃砲や戦車をのせた上陸用トラックは、陸上にはいあがって、上陸軍の陣地をひろげた。

比謝川の北方海岸では、第三海兵軍団の海兵隊が海岸に突進したが、ここでも同じように、信じられないほどらくに上陸できた。 |

ほとんど抵抗をうけずに上陸した米軍は、戦車を先頭に内陸部へ進攻した。

日本軍は水ぎわ撃滅の戦法をとらなかった

|

第一波が上陸を開始してから一時間もたたないうちに、第一海兵師団、第六海兵師団の第一線大隊全部が上陸をおわった。

比謝川の南方では陸軍第二十四軍団の第七歩兵師団、第九十六歩兵師団の第一線大隊も上陸をおわった。

こうして第十軍は“氷山”作戦の最初の一時間に、一万六〇〇〇人以上の戦闘部隊を上陸させたのである。

なんともふしぎなことに、この沖縄上陸作戦は、予想もつかぬほど、たやすく行われたのである。

日本軍の砲撃はないにひとしいほどすくなく、その部隊の姿もみえなければ、海岸には地雷も障害物もなかった。

他の太平洋戦域でたたかってきたべテランの将兵たちは、日本軍はいったい、どんなトリックを準備しているのか、どんなワナをしかけているのか、とあやしんだ。

ともかくも、これはワナにちがいない!?

比謝川を見おろす丘にたって、米第七歩兵師団のある兵隊は「覚悟してきたよりは、生きのびることができた」といったが、これは第十軍全体の将兵の、共通した思いをあらわしたことばであろう。

攻撃のときには、いつも味わわされる、こうした緊張した気持が消えてしまうと、彼らははじめて、熱帯の地域でみてきた沼地や草原や、ヤシの木などとはひどくちがった植物の緑につつまれた、乾いた土地を見まわして、士気があがった。

吸う空気はさわやかで、生気をよびもどすようであった。

やがて我れにかえった兵士たちは、それぞれの任務にもどり、態勢をととのえ、計画にしたがって、整然と島内への前進を開始した。

4 読谷、嘉手納両飛行場占領 top

沖縄の南東海岸では、ワトソン将軍の第二海兵師団が陽動作戦をつづけていた。

一波二四隻の上陸用舟艇からなる七波の攻撃群が、煙幕にかくれて湊川海岸にむかった。

午前八時三十分、それは渡具知海岸にむかった部隊の上陸時刻であるが、この時刻に、この欺瞞(ぎまん)上陸の第四波が出発線をこえていた。

午後三時までに全舟艇はひきかえし、母艦に収容され、部隊は乗船してしまった。

この欺瞞行動にたいする日本軍のただひとつの反撃は、前にのべた爆撃のほかは四発の砲撃だけで、しかもそれは命中しなかった。四月二日にも、この欺瞞行勣はくりかえされた。

このときもまた、舟艇も部隊も全部無事に収容された。

この陽動部隊は、そのあと錨をあげてこの海域を去っていった。

日本軍とたたかった経験によって、自然と身についた警戒心をふかめながら、西海岸の攻撃部隊は、海岸からほんのすこし高くなっている台地をこえて、島内にむかって前進した。

彼らの当面の目標は、海岸から二キロほどさきにある読谷(よみたん)と嘉手納(かでな)の飛行場である。

午前十時ごろ、第七歩兵師団の捜索隊は、嘉手納飛行場にたっし、それが全く放棄されていることを発見した。

三〇分後、第二十四軍団の第一線部隊は飛行場をこえて前進した。

第六海兵師団の第四海兵連隊も同じようにらくらくと読谷飛行場に前進したが、ここでは軽機関銃座を中心としてつくられた日本軍の陣地から、散発的な射撃をうけただけであった。

アラン・シャープレー海兵大佐のこの海兵連隊は、読谷飛行場もまた放棄されていることを発見した。

管理用の建物は破壊されておらず、高射砲陣地はカラっぽで模擬砲がおかれていた。

午後三時に占領が報告され、第四海兵連隊はさらに奥地へ前進をつづけた。

第十軍の前進は、午後三時から四時のあいだに全面的に停止し、部隊は最前線での夜間防衛を準備した。

日没ごろには、橋頭堡は正面一三キロ、奥行き約四・五キロになっていた。

海岸にはすでに六万人以上の部隊が上陸しており、第三海兵軍団と第二十四軍団の予備隊までが上陸していた。

師団砲兵隊はすべで揚陸され、直接支援大隊は陣地につき、第十軍の戦車部隊の大部分、一万五〇〇〇人の勤務部隊、それに各種の対空射撃部隊も陸上にあがっていた。

5 特攻機、戦艦に命中 top

米軍上陸にたいする日本軍の最初の反撃は、航空攻撃であったが、たいした戦果はなかった。

特攻機が陽動部隊の艦船につっこんできて、戦艦「ウェストバージニア」、輸送船二隻、戦車揚陸船一隻に命中した。他の数隻も損害をうけたが、たいしたことはなかった。

この攻撃のとき日本軍の飛行機は対空砲火で撃墜されたが、機数は正確にはつかめていない。

“氷山”作戦の上陸第一日は、予期にまさる大成功であった。

まる一日の作戦で、第十軍の被害は戦死二八人、負傷一〇四人、行方不明二七人だけである。

だがこんども、ひきつづいて損害がでないようにとねがう希望は、数日たってから、むざんにも打ちくだかれてしまった。

6 上陸第二日 top

ときたま、わずかの狙撃、機関銃火、迫撃砲がとぶだけという比較的しずかな一夜があけて、四月二日になった。

第十軍は午前七時三十分、攻撃を再開した。

この日とつぎの日、バックナー将軍の部隊は、晴れわたった青空のもと、命ぜられた目標を占領するために迅速に前進した。日本軍の反撃はほとんどなかった。

第十軍の左翼では、第三海兵軍団予備の第二十九海兵連隊の第一大隊が渡具知の北西の半島残波(ざんぱ)岬の掃討戦を開始した。

ターナー司令官は、ここにレーダー部隊を配置したいと考えた。また揚陸作業の中心にしようとしていた。

午前十時二十五分までに、海兵隊はこの海岸地区を占領したが、そこは第三海兵軍団の使用には不適当であることがわかった。

第六海兵師団の右第一線の第四海兵連隊は、起伏のおおい地帯をとおって前進をつづけたが、時がたつにつれて日本軍の抵抗がつよくなってきた。

第一海兵師団の戦区では、左に第七連隊、その右に第五連隊が第一線となっていたが、局地的な防衛部隊の小規模な抵抗を排除して前進した。

この日のうちに第三海兵軍団の部隊は九〇〇人以上の日本兵をたおし、二六人を捕虜とした。

だが、いまだに日本軍の正規の部隊とは接触していない。恐怖で、ぼう然となった住民たちが、陸軍や海兵隊の戦線をこえて入りこんできて、その数がだんだんふえていった。

彼らは訊問や検査をうけ、第十軍の後方の集結所におくられた。

沖縄の住民が協力的であることはわかったものの、直接、戦術的に役にたつ情報はえられそうになかった。

だが日本軍が南に移動したらしい、ということだけはわかった。

7 丘陵地帯を東海岸へ top

上陸用装軌艇LVT-A型

太平洋の島づたい上陸作戦で、米軍は大きな犠牲をはらわせられた。

日本軍は水ぎわ撃滅戦法で、上陸攻撃部隊を海上、海岸で手いたくたたいたのである。

米軍はこの経験から突撃波部隊を保護し機動力をあたえるためにLVTを開発した。これはタラワ作戦に使用され、有効性が実証された。

このときの戦訓をとりいれ改良強化されたのがL VT-A型とよぱれる75ミリ砲を装備した上陸用装軌艇である。

LVTは水かきのついたキャタピラで海上をはしり、サンゴ礁をのりこえ、また陸上も走れた。

重量:13.6トン 武装:75ミリ榴弾砲1、12.7ミリ機関銃2 最高時速:陸上32キロ、海上12キロ |

ボートF4U-1D「コルセア」戦闘機

太平洋戦争中期にあらわれた重武装、高速の重戦闘機で、はじめ着陸速度が大きいために艦上機としては米海軍にうけいれられず、おもに米海兵隊で使用された。

また英海軍はこれを空母機として使用し、のちに米海軍も採用した。

発動機:プラット&ホイットニーR2800、2000馬力 乗員:1 武装:12.7ミリ機関銃6、450キロ爆弾2またはロケット弾8 最高速度:670キロ(高度6100メートル)上昇力:毎分880メートル、実用上昇限度:9,700メートル、航続距離:1,640キロ 自重:4,070キロ、全備重量:6,350キロ 全幅:12.5メートル、全長:11.2メートル |

第二十四軍団の地帯では、上陸第二日に、第七歩兵師団の第十七連隊が中城(なかぐすく)湾を見おろす高地を占領し、連隊捜索隊の一部は東海岸まで前進した。

師団の右第一線の第三十二連隊は胡屋(こや=現在のコザ)南方の日本軍の拠点を戦車で撃破したのち、前進して第十七連隊とならんだ。

しかし、いちばん右翼の第九十六歩兵師団の上陸第二日の進撃はおそかった。

行く手の土地は高低がはげしく、丘や放棄された洞窟陣地や、散兵壕、地雷原、戦車壕などがおおかったからである。

だが、この日のうちに、第九十六歩兵師団は、東方と南方にむかって前進し、くねくねしている陣地に突入することに成功したが、これらの陣地の一部は、ただたんに道路を地雷や障害物でふさいだだけであった。

日没までにこの師団の前線は、西海岸の普天間(ふてんま)から東の荻道(うんじょう)の約二キロ北にわたる線に到達した。

この日、第六工兵連隊は、読谷飛行場を修理し、その活躍で、一本の誘導路は午後三時までに、第六海兵観測隊の観測機が着陸できるようになり、四月四日までに、三本の滑走路が緊急着陸できるようになった。

四月二日の夜までに、第一線師団の全部の戦闘指揮所は陸上に設置され、海岸陣地付近と海岸ちかくの高地の大部分は確保された。

これで、日本軍が第十軍の動きや配置を監視することはできなくなり、揚陸作業にたいする日本軍の陸上からの脅威は全くなくなった。

8 前進はやすぎ補給困難 top

地上部隊が、日本軍主力部隊の所在をつきとめることができないことは大問題ではあったが、それ以上の問題は、第十軍があまりに迅速に前進したために、補給計画がくるったこと、これによって補給部隊が苦労したことである。

はじめの補給計画では、上陸には頑強な抵抗をうけるだろうから、揚陸の順位は、その戦況にしたがって指定されることになっていた。

ところが抵抗をうけなかったために、四月二日か三日までは上陸しないはずの部隊をすぐ上陸させることになり、補給品の揚陸に指定されていた揚陸用舟艇が、急遽、部隊の揚陸にまわされてしまった。

このために、上陸第一日における補給品の揚陸はおくれてしまったのである。

第一次上陸の直後、東京のラジオ放送は、沖縄における米軍の海岸橋頭堡は掃討されるであろうと強調した。

しかし四月一日以後、軍隊と補給品が巨大な流れとなって陸上に押しよせ、この日本側の楽観的な放送を消しとばしてしまった。

渡具知の海岸は、だいたいは揚陸作業に適当なところだったが、ただ一つの障害は、海岸全域にわたるサンゴ礁であった。

満潮時の四時間から五時間ぐらいは揚陸艇が直接海岸に接岸できたが、干潮時となると暗礁のアタマが露出するので、兵站部は、サンゴ礁の上に積み換え所を設けねばならなかった。

そして、上陸用装軌艇や海上とフックは、船から海岸へたえず往復しなければならなかった。

輸送船をはやくカラにするためには、海岸地区にたまる軍需品をすぐ運びださなければならない。

そのためターナー中将は、上陸第二日に、夜間の揚陸作業に照明灯を使用することを許した。

空襲警戒部隊が警報を発したときにだけ作業は中止され、照明灯は消された。

第十軍の海岸部隊の作業は四月九日、沖縄基地司令官ウォーレス陸軍少将の手にすべてうつされ、彼の第一工兵特別旅団が全海岸地区の統制をひきついだ。

ただ一つの例外は名護(なご)の海岸で、ここではなお第十軍の兵站部が、石川地峡をこえて北部沖縄へ前進する第六海兵師団の補給を担当した。

9 上陸部隊、北と南へ top

|

地上部隊支援に出撃した海兵隊「コルセア」戦闘機

|

ロケット弾で地上攻撃する「コルセア」

|

四月三日、第十軍の両翼の部隊は、北方と南方にひろがりはじめた。

ホッジ将軍指揮の第二十四軍団の戦区では、第七、第九十六両歩兵師団は沖縄の東海岸への進出を強行し、そこで再集結し、さらに南部への攻撃を準備した。

第七歩兵師団は泡瀬(あわせ)半島を確保し、第九十六歩兵師団と連繋して、ほこさきを右へ転じ、さらに三キロ前進して夜間の防衛態勢にうつった。

久場崎(くばさき)のちかくで、第七歩兵師団の第三十二連隊は、沖縄で初めて本格的な抵抗にぶつかった。

このとき約三八五人の日本軍部隊に突入し、これを撃破して目標に到達した。

第九十六歩兵師団は右への旋回を完了した。のちに、その第一線を整理し、翌日のあたらしい集中攻撃に出動できるように準備をととのえた。

第二十四軍団の戦域の北方では、第三海兵軍団の第一海兵師団が東海岸にむかって三キロから五キロ前進したが、これでこの師団は“氷山”作戦で予定されていた地点に、計画よりも八日から一三日もはやく到達してしまったのである。

その日の夕方までに、第六海兵師団は、ひどく起伏のおおい無数の洞窟地域を苦労して突破し、三キロから七キロ前進した。日没時にこの師団の左翼は石川地峡のすぐちかくまですすみ、これは予定よりも一二日はやかった。

ガイガー将軍の第三海兵軍団の地域においては、戦局がきわめて有利に展開したし、第六海兵師団が仲泊(なかどまり)と石川をむすぶ線に近づいたので、バックナー第十軍司令官は、ガイガー軍団長に「貴軍団は北方への前進を継続してさしつかえなし」と指令した。

これは“氷山″作戦における重要な計画変更をしめすものであった。

というのは、本部(もとぶ)半島と北部沖縄の占領は、もともと“氷山”作戦の第二期に予定されていたからである。

こうして、いまや第一期作戦――南部沖縄占領をふくむ作戦――がまだはじまったばかりなのに、第二期作戦が開始されることになったのである。

戦車にのった第六海兵師団の海兵部隊は西側の海岸道を突進し、徒歩部隊は地峡の中央部を、たいした抵抗もうけず、人工、天然の障害も、起伏のある山地もものともせずに、強行軍をつづけた。

第六海兵師団は、一〇日間で四〇キロ以上を突破して、本部半島の先端にたっした。

四月十三日、第二十二海兵連隊は沖縄の北東端、辺土(へど)岬を占領した。

これによって海兵隊の全兵力を、北部沖縄でもっとも抵抗のはげしい日本軍の中心、本部半島の八重(やえ)岳に集中できるようになった。

10 宇土部隊と対決 top

|

たたかいつかれて壕内で戦争孤児とねむる海兵隊員

|

海上に不時着した日本軍パイロットが米駆逐艦に救助された。

このとき8人の日本兵は救助を拒否しておよぎさった

老婆をなぐさめる米兵

|

第六海兵師団は、八重岳にある宇土大佐の山岳根拠地に近づくまでは、本部(もとぶ)半島付近の日本軍の配備状況はまるでわかっていなかった。

第一回の写真偵察機が飛んだときは、この一帯はあつい雲におおわれて判然としなかったが、たとえうまく撮影できたとしても、地上の状況や地形は、生い茂った樹木のために、判読できなかったにちがいない。

日本軍の地図を入手するまで、日本軍の状態は、明らかでなかったのである。

海兵師団が本部半島に入ってみると、そこは急にひろくなっていて、何段ものけわしい傾斜面がつづいていた。

この中にそびえるのが八重岳で、その高さはところによって五〇〇メートルもある。

地形的には、守るに有利であり、日本軍がそれを最高度に活用していたことがわかった。

宇土大佐は、牛島将軍から命じられた任務を達成するために、じつにたくみに防衛準備をした。

彼は、担当地域の地形をよく知っており、主陣地を防備するすぐれた外郭陣地を構築し、外周に配置した部隊との通信連絡も良好にたもたれていた。

本部(もとぶ)を守備する日本軍兵士も地形をよく知っており、沖縄住民から買い入れたり徴発した馬で、自由に行動していた。 |

|

八重岳の周辺の防備は、ひそかにかくされた小陣地群で構成され、主戦闘陣地を援護する役をはたしていた。

海兵隊の攻撃をおくらせ、かく乱し、宇土大佐の陣地の中心部を攻撃させないためのあらゆる戦法が準備されていた。

日本兵は、かくされた陣地に位置して、道路のひらけた部分に照準をあわせて待ちかまえていた。

彼らは多数の米兵がやってくるまでは発砲をひかえ、チャンスがくると、ねらい撃つ。

おおくの海兵隊の将校が、この狙撃のエジキになったのである。

日本軍主力部隊がどこにいるのか、どれくらいの兵力なのかは、このころまでは、まだ推測の域を出ていなかった。

しかし四月十二〜三日の夜になって、その情報をはじめて入手した。

それは、海兵師団の部隊が、英語を話せる沖縄住民で、ハワイに住んでいたことのある住民たちをつかまえたからである。

彼らは、宇土部隊の状況を知っており、これまでに捕獲した文書からえていた情報の真疑が確認できた。

そして、情報を総合した結果、日本軍部隊の兵力はおよそ一五〇〇人と断定された。

この宇土部隊を構成しているのは、歩兵隊、機関銃隊、小中口径砲で装備された砲兵隊、沖縄住民の徴募兵、それに運天(うんてん)基地にいた海軍の兵員などであった。七五ミリ砲と一五〇ミリ砲にくわえて、揚陸した一五〇ミリ艦砲二門をもっていた。

この艦砲は本部(もとぶ)の南の海岸道、伊江島、名護海岸などを砲撃することができた。

11 八重岳を攻撃 top

八重岳にたいする第六海兵師団の攻撃は四月十四日に開始された。

第四海兵連隊の二個大隊に第二十九海兵連隊の第三大隊が配属されて、渡久地(とぐち)から東にむかって攻撃し、海岸から約一キロほど奥にある、西海岸と海岸道を見おろせる高さ二〇〇メートルほどの丘陵を夕方までに占領した。

日本軍は、米軍の動きがすべて見える有利な展望点と射界を活用して、前進する海兵隊に機関銃、小火器、迫撃砲をあびせかけたが、その前進を目にみえてにぶらせるほどではなかった。

第二十九海兵連隊ののこりの二個大隊も、強行戦法で伊豆味(いずみ)から前進し、伊豆味〜満名(まんな)道を見おろす高地に接近した。

ところで、この戦いは小部隊の指褌官たちの戦いであり、射撃戦であり、機動戦でもあった。

なぜなら、起伏のはげしい地形では、上級指揮官はこまかいことまで指示できなかったからである。

大隊長や中隊長は、それぞれ、峡谷やけわしい崖をこえて目標に接近するために、独自の方法を考えださなければならない。

八重岳に接近したとき、日本軍の抵抗にまともにぶつかった第二十九海兵連隊の二個大隊は、南西のほうに方向を間違え、日本軍の陣地をさぐりあてるのに、そのあと三日間も要したほどである。

もっとも、主攻撃正面への日本軍の圧力を、あるていどは軽減するのに役だったが。

終日にわたる激戦のすえ、四月十五日の夜、第四海兵連隊は最後の突撃態勢をとることができた。

すでに八重岳は西、南、そして東から、全く包囲されていた。

海兵隊の損害も大きかったが、日本軍の損害はそれ以上で、一一二〇人をこえる将兵の死体がかぞえられた。

また多数の日本軍兵士が洞窟内に閉じこめられた。

12 本部半島を制圧 top

翌十六日朝はやく、いよいよ戦闘もおわりに近づいたことを感じながら、第四海兵連隊の第一大隊は、飛行機、砲兵、それに艦砲射撃の支援のもとに、八重岳の南西部のけわしい斜面を攻めのぼった。

日本軍の小銃、機関銃や手榴弾の集中攻撃をおかして、海兵隊は山の頂上に到達した。

このせまい頂上での戦闘は、どちらが優勢ということもなく、ここかしこに、はげしく移動し、はげしくつづいた。

そして、午後もおそくなって、ついに海兵隊が、この日の戦いに勝利をおさめたのである。

夜の八時三十分、日本軍が反撃してきたが、大きな損害をうけて撃退された。

米軍にとって幸いだったのは、宇土部隊が消耗しきっていたことである。

このあと二日間、その残存部隊は、海兵隊の戦線を突破して北にむかおうと努力した。

彼らは北部地区でゲリラ戦法にでることを計画していたのである。

日本軍の本部(もとぶ)における主陣地は占領されたけれど、その北の部分と八重岳の大部分はまだ日本軍の手にのこっていた。

しかしそれも十七日、第二十九海兵連隊の第一大隊が占領した。

一方、第四海兵連隊は八重岳をこえて北方を掃討し、七〇〇人以上の日本兵をたおした。

宇土大佐の指揮所と多量の貯蔵品も発見された。

八重岳での成功につづいて、海兵隊は四月十九日に本部半島北岸にたいする最後の突進をこころみた。

第四海兵連隊と第二十九海兵連隊がならび、海兵隊の「コルセア」戦闘機のナパーム弾、ロケット弾、爆弾などに支援されて攻撃をつづけた。

翌二十日、この二個連隊は海岸を占領し、師団長シェファード将軍は、本部半島における日本軍の組織的抵抗がおわったことを報告した。

一四日間のうちに、第六海兵師団は、上陸地点から約九〇キロはなれた沖縄の最北端までたっした。

二週間のうち七日間に、この師団は沖縄におけるもっとも起伏のはげしい地形で山地戦を戦い、それに成功したのである。

本部半島占領の戦いで、第六海兵師団は戦死二〇七人、負傷七五七人、行方不明六人の損害をだした。

海兵隊は二〇〇〇人以上の日本軍の戦死者をかぞえたが、この兵士たちは、日本陸軍部隊のほこる頑強さをもって、陣地を守備しているあいだに、戦死した将兵たちであった。

top

****************************************

|