|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章

十一章 暗黒大陸の王者

1 ゴリラの国を行く top

① 密林の中

仏領東アフリカの南部、赤道にほど近いカメルン地方(現カメルーン)こそは、猿人類の王者ともいうべき、ゴリラの巣窟であるといってさしつかえない。

ものすごい熱帯の雨にうるおされる密林の中に、あるいは一匹で、あるいは三々五々、むれつつ棲息しているのであって、人里はなれた森の奥に、かすかにのこる足跡を追ってどこまでも進んで行くと、彼らの一属が、嬉々としてたわむれているそのありさまを目撃することができる。 |

巣に眠るゴリラ

|

行く行く路傍に植えつけられたバナナ畠が、無残にふみにじられているのを見るであろう。これはゴリラのしわざであって、彼らは大好物のバナナを引っこぬき、ふさふさとみのった実はもちろんのこと、茎の髄まで引きぬいてむさぼり食うが、はるかに人影を見ると、ものすごいうなり声をだしてそのようすをうかがい、敵意なしと見るや、黒い山のような背を見せ、いち早く森の深みに逃げて行く。

② 自転車の旅 top

このような領域に、三十七年間も住んで伝道に従事していた、米人ウッド牧師が若かったころ、従者を従えて十五マイルの野道を自転車で走らねばならないことが起った。

この牧師の父は、仏領白コンゴーのランバレネで、長老教会派の牧師として活躍した人で、南部カメルン地方の奥地深くふみこんで探検をおこなった最初の白人である。

自転車の警笛を鳴らしさえすれば、いかなるゴリラも退散するという土人たちの言を信じて、ゴリラのすみかへ乗りだしたウッド牧師は、西アフリカのガプーンに生れたのであって、幼いときから自然科学に多大の興味を持っていた。

とくに蝶類の採集にいそしみ、米国で教育を受けて帰ってからも、伝道のかたわら、捕虫網をうちふることを、けっしてわすれなかった。

行く行く婦人をともなった二人の土民にあったが、いずれも槍をたずさえ、山刀を負い、女を中にはさんでゴリラにたいする警戒をゆるがせにしないようすであった。

ロング・メツォゴ河か、ニォン河と合流する点で従者とわかれ、一人自転車を走らせたウッド牧師は。森を通って町につうずる小径を進んで行った。

途中の部落に近づいたときに、通路の外に、近頃切りひらかれたと思われる密林の一部を見いだした。 |

アフリカ西海岸のゴリラ

|

何事か起ったのかなと思いながら町に近づいたら、一軒の藁屋の屋根にゴリラの頭骨ぶ七個もならんでいるのが目についた。

町の人々の話によると、どこからやって来たのか、数日前ゴリラの一隊がこの付近にあらわれて、この町への唯一の交通路付近の密林に腰をすえ、町の住民どもをかんづめ状態にしてしまった。

そして、通行人におそいかかるので、みんなふるえあがっていたところへ、ついに土民巡査の一人が負傷するという事件が持ちあがった。そこで町中の壮丁(元気な男)が動員され、牧師が到達する二日前、槍と太刀とに身をかためた一同が、密林目がけて進撃し、まずゴリラの全群を包囲した。

かくて、生いしげっている濯木やいばらを切りはらって、包囲陣をちぢめ、、ゴリラの全群を中央に圧しこめて、その全部を槍と太刀とでうちとり、道が再開された喜びにひたった住民のすべてが、ゴリラの肉を肴に祝杯をあげた。

七個の頭骨はそのなごりであったが、ウッド牧師の自転車の旅が四日前でなくてよかったと、すべての人がその幸運を喜んでくれた。

③ 九死に一生 top

毎日昼食をおわると、捕虫網を手にして、付近の野山へ昆虫採集に出かけるのが、ウッド牧師の日課であった。

熱帯の慣習として、この時間を昼寝についやす人が多かったが、牧師にとっては、短時間でも自然に親しむことが気分をかえる最良の方法であった。

ある日のこと、牧師はいつものとおり身がるにいでたち、病院や病棟の建ちならぶ伝道地の後方二、三百メートルの場所に生いしげる密林の中にわけ入って、めずらしく昆虫の採集に打ち興じていた。

帰るべき時がきたなと思って、くびすをかえし、とある平地に立って、手に入れた甲虫の珍種に見いっていたさい、病舎のあたりに放飼してあった鶏が森に近づくなり、けたたましい音をだして逃げ帰って行く姿が目についた。

はてなと思って行く手を見ると、男児らしい姿の者が、悠然とあゆんで来る。

それには気をとめずに、なおも甲虫を見いっていた牧師が、虫が知らすかふたたび人影に目をそそいだら、なんとそれはたくましい姿のゴリラで、牧師の帰路をふさいで、スックと立ちはだかっていた。

鶏が奇声をあげて飛び回ったのも道理であったが、ウッド牧師は絶体絶命、その場へ立ちすくんでしまった。

とるべき手段は、背後の森の中へ逃げこむだけである。

ところが土民どもがつねづねいうには、

「ゴリラにあったら、けっして後を見せてはならぬ。逃げれば彼は、猛然と追って来る。 立ちあがって相手をにらみつけなさい。そして、人間である威容をしめしなさい」 と。 |

人間に最もよく似た類人猿ゴリラ

|

牧師はすぐさまこの忠言を思い起した。

そして捕虫網を身がまえて、すっくと立ちあがったが、ゴリラは平気のへいざでしずしずとせまって来る。

よしそれではおどかしてやれと、捕虫網を頭上に振りかぶって、ぐるぐると振りまわした。

ところがこの動作が、ゴリラにはおもしろく見えたらしく、頭を左右に振って調子をあわせながら、ますます近くせまっ て来る。

弱りはてた牧師は、しからば人間さまである証拠をはっきり見せるぞと、捕虫網をなおもはげしく振りまわしながら、大声でどなってみた。

ところがゴリラには、それがなおおもしろいしぐさであったとみえて、ますます距離を縮め眼前十メートルまでせまって来た。

そしてジッと牧師を見まもっていたが、なんと思ったか、つと身をひるがえし、森のほとりの藪のしげみに姿をかき消した。

蘇生の思いをしたウッド牧師は、かねて案内知った泉のあるほうへ走った。

そこから他の平行路が、病院に向ってつうじていためである。

そして息もたえだえになって宿所にたどりついたが、しばらくの間は、なにがあったともことばを発することができないありさまであった。 |

アフリカ山地の大ゴリラ

|

やがて話をきいた同僚ともども、あらためて銃をひっさげたウッド牧師は、三人の土民を引連れてさっきの場所に足を運び、おそろしいゴリラが消えうせた場所から密林にわけ入ってあとをつけたが、その行方はまるでわからなかった。

しかし、のこされた足跡から見て、彼がこの付近をさまよって、食をもとめていたことは明らかで、ウッド牧師が定刻に姿をあらわす場所と時刻とをよく知っていたものらしい。

毎日毎日うかがいよるおそろしい者の目に気がつかすに、よくも平気で捕虫網を振りまわしていたものかなと、ウッド牧師はおそろしかった経験を物語ったが、これが暗黒アフリカの、自然界の実相である。

④ ゴリラ物語 top

ゴリラが多い地域では、バナナ畑の損害が多いで、ゴリラは住民たちの憎まれものになっている。

広大なバナナ園でもゴリラの一隊がやって来て、数日間そこにやどると、根こそぎやられてしまうが、土民たちは火器使用を厳禁されているので、相手を追いはらうには、銅鑼(どら)や鉦(かね)をたたくとか、大声でわめくとかして、彼らの退却をうながすよりほかに途がない。

現今ゴリラは、科学的目的以外には、これは射殺することを厳禁されている上に、土民がこの保護獣に手をだすことは禁じられている。

しかし土民は憎い相手であるがゆえに、中々この法令に服さない。

そして原始的な武器をふるい、ゴリラを見つけしだい打ちとめて、その肉をほふってしまう。

一年をつうじてみると、学術もしくは教育の目的で捕獲される頭数よりは、はるかに多いという状態になっている。

ゴリラがもっとも多いエボロツ地方の土民たちはゴリラが睡眠中、周期的にものすごい鼾(いびき)声を発するのを耳にすることがあるが、これは他の猛獣どもがおそれをなしておそいかからぬための自衛手段であろうと物語っている。

夜の九時ごろであったが、半信半疑でいたウッド牧師のもとへ村の若者がやって来て、

「きこえますよ。外へ出てごらんなさい」という。

そこで村はずれの路に立って耳をすますと、たしかに奇妙なもの音が聞える。 |

若いゴリラの兄弟

|

急調子で、バップバップパップバップパップパップと、六たび反覆するひくい尻あがりの声。

それも七マイルは先であろうと思われる森の中からひびいてくる。

そばできいたら、たぶんおどろくほど大きな声にちがいなかろうが、それが鼾(いびき)声であるというのもまことらしく、三、四分間をおいては、約十秒もつづく反覆音がきこえてくる。

またこの地方には、なお一つほかで見られないゴリラよけのカカシ(案山子)が、バナナ畠に立っているのを見ることができる。

その胴体は、樹皮をたばねて藤づるでまいたもので、それに帽子をかぶらせ、ゴリラは白人をおそれるという迷信から付近の川からとって来た白粘土を全身にぬりつけておく。

それを畠の一隅に立て、その上にささやかな屋根をふいて、人間が屋内から監視している様にしつらえてある。

「このカカシは有効か」とたずねたら、

「しばらくはききめがあるが、数週間後にはその位置をかえてあらたに化粧しないと、ゴリラは見向きもしないようになる」と土民が答えたという。

ゴリラはどのようにして眠るかというと、彼もまたチンパンジー同様、小枝をあつめて、寝るためのベッドを造る。

バナナ畠や森の中などに、手あたりしだい樹木の枝を手打って積みかさね、その上にゴロリと身を横たえて眠りにつくので、その体のおもみで中央がへこんで舟型になる。

行く先々でそのようなベッドを造るので、同じ場所に幾夜やどるものやら明らかでない。

いかに猛悪なゴリラでも。理由なくして人間に立ち向って来ることはないというのは、事実であるらしい。

ただし傷ついたり追いつめられたりしたものの危険性は、いうまでもないことであるが。

ゴリラの国に棲む人人はさほどゴリラをおそれてはいないし、密林にわけ入ってゴリラにおそわれることなどを考えてもいない点から想像しても、獅子や豹のような猛獣でないことがうかがわれよう。

土民たちはいう。

「もしゴリラがほえたら、怒鳴りかえしてやれ。もし彼が脅かしたら、負けずに脅かしやれ。

しばらくならんでいると、彼はしずしずと引きさがって行く」

ゴリラはおそれるより愛すべき動物なのであろう。

2 ケニア原野のキリン top

① 生を楽しむキリンの群

長い斑の首をあげ、粘性のある黒い舌をだし、樹木の梢の若葉をちぎってはうまそうに喰べている。

そして房のような尾を左右に動かしているさまはいかにもたのしそうである。

はるばるめずらしい野獣の故郷をたずねて来た、米国サンディエゴ動物園のスコット技師を乗せた自動車が、約二百メートルの距離に近よって来ても、キリンの群はいっこうに気がつかないありさまですきな若葉を喰べている。

そのような場面は、あまりにも多くの書物や絵画にあらわれており、しいてその差をしめせば、画中のキリンが動いているかいないかというていどにすぎないので、スコット氏は身みずからが、アフリカはケニヤのアッチ原頭に立ち、アカシアの樹が生いしげる荒野で、生ける斑馬やキリンの群に遭遇しているのだという感じには、なかなかなれなかった。 |

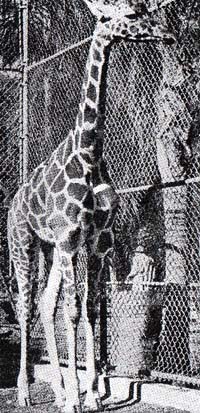

ケニヤの野生のキリン

|

一体、生きているキリンを、自然のままの状態で目前に見るということは、じつは容易にその機会をつかみがたいことなのに、つい目の前に、うるわしい巨獣が悠然と立ち、なんのおそれるところもなく、アカシアの若葉をつついていたのはまことに珍らしい。

サンディエゴ動物園にはじめて一対のキリンがお目見えしたのは、一九三八年のことで、その夫婦ははるばる東アフリ力の奥地ウガンダから送られて来たものであった。

万里の旅につかれはてていたが、しだいに元気を恢復してあらたな風土にもなれ、次々とかわいい仔どもを生かまでになった。

② 親仔づれ top

英領ケニヤ州アッチ原頭国立公園(現ケニア山国立公園)正門のすぐ内側で目にふれたキリンの群は、わずかに四頭であった。

一頭の牡にひきいられた二頭の牝が、一匹のかわいい仔を、ともなっていた。

彼らはアカシアをとりまき、夕餉(ゆうげ)の食卓についたというありさまで、その各々がたのしげにやわらかい若葉をかさばり食っていた。

見ればはるかかなたナイロビの町につうずる往還には、大きなバスが土煙をあげて走っていたが、保護地域に生をたくしている彼らは、ここが安全地帯であることを承知しているのか、振りかえってみようともしなかった、

スコット氏の車がいよいよ間近にせまると、その一群はときおり食事をやめ、頭をあげては近づくもののようすをうかがうようであったが、好奇心は立ちどころに消えうせ、またもとのように若葉を食いだした。

再三再四同じ動作をくりかえしているうちに、スコット氏を乗せた車が目前にせまって来た。

すると、くるりと身をひるがえしてあゆみ去ったが、相当の距離にたっしてからまた向きをかえ、反芻(はんすう)しながらこちらをジッとながめて、邪魔者が退くのを待ってでもいるようであった。 |

ウガンダ産五角キリンの母仔

|

③ まのあたりにキリンを見て top

野獣保護を目的とする広大な国立公園は、ナイロビの町からほど遠からぬ地域をしめ、さまざまな野獣の生活状態を観察するには、極めて都合がよい。

スコット氏は、連日ナイロビの本拠から出動いては、とくにキリンを追いまわしていた。

ところが日々めぐりあうのは、決まって前記の親仔づれで場所もまたいつも正門のほとりであったが、彼らはときに陽光をあびて原野に寝そべっていたり、あるいはまた路上に立って往き来の者をうかがっていたりして、あい見るのはかならずしも、アカシアをかこむ場所ばかりではなかった。

その後ことなった場所で、ことなった群に行きあう機会もあたえられ、キリンの生態に関して、さまざまな資料を入手することができたスコット氏は、今日まで語り伝えられていつ事柄にさまざまな誤りがあることを発見して、その所見をおおやけにした。

獣類の中で、キリンほど平和な心の持ち主はないのであって、他の動物を攻撃すると |

キリンの顔

|

動物園の人気者

|

か、おたがいに戦いをまじえるとかいう所作を見ることは、ほとんどないといってよい。

というのは、その体が雄大で、疾走力がものすごいため、追いすがって来る敵が少なく、あえて戦闘をまじえる必要がないからかもしれないが、ときに飢えた獅子や豹が、温厚なキリンをおそって、縞オオカミや禿鷲ともども何日分かの食糧にすることがある。 |

ところで、この平和そのもののごとき動物の姿が、戦勝を象徴するトロフィーなどをかざる意匠にもちいられていることがあるのは、どうしたものだろうか。

キリンは、敵の攻撃に備える武器をなにも持っていない。

せっぱつまると、長大な四つの脚をあげて、一時に四方を蹴とばすといわれているが、そのような実況を見た人があるわけでもなし、またキリンに蹴られるほど間近くせまった猟師もあったわけでなし、これは誇張された造り話と思えばよい。

しいて武器といえば、頭上にある一対のこぶのような角であるが、その表面は短毛でつつまれ、敵に戦いをいどむにはあまりにも貧弱である。

ときおりキリンの牡どうしが戦いをまじえることがあるが、そのさいは一方の牡が頭をひくくたれて、角を相手の前脚の間に突こみ、満身の力を首にこめてはねあげる。

そして敵にしりもちをつかせるというめずらしい戦法に出るが、このさい角が武器として役立つのではないことは明らかである。

キリンの首はすこぶる長大であるが、その中にひそんでいる頭推骨の数は、われわれ人間と少しもちがわないのである。 |

動物園に送られて来たキリンの仔ども

|

つまり七個の頭推骨(けいついこつ)を備えているわけであるが、ただ違うのは、その各々が長くのびて、あの長い首を造り、望楼のような役をいとなんで、遠方から敵の所在をつきとめることができるようになっている。

しかしその視覚はあまり尖鋭でないうえに、好奇心に富んでいるので、敵かどうかと考えあぐんで、ジッと立っているまに、身の危険をまねくというような場合がないこともない。

このようなことは、とくに若い者におおく、危険を感知した親が、逃げじたくをしてやきもきしているのに、仔どもは目を見はって、いぶかしげに近づくものを見つめているというような場面に椄することも少なくない。

キリンの性質の中でもっとも著しいのは、その共同哺育性であろう。

ある人はそんなことがあるものかと一笑したが、現にスコット氏は一頭の母獣が一才以下の若いキリン九頭にとりまかれて、それらをやしなっている現場を見たし、そのさい付近一マイル四方に、親キリンは一頭もいなかったと報告している。

キリンの妊娠期は、だいたい十五ヵ月で、一産一頭である。そして多産の記録はぜったいにないので、この場合は乳が潤沢(じゅんたく)な牝が、哺乳を引受けてたくさんな仔を育てているのだということができる。

キリンは総じて集団生活をいとなむものであるが、その数は六頭ぐらいから百頭以上にもおよぶ。スコット氏がかぞえた最大の群は、七十頭であったという。

そしてこの群は黒斑のある、一頭のたくましい牡によってひきいられていたが、なかにはもちろん多数の牡がいた。

しかしその体格において、色彩において、また力強さにおいて、彼にまさるものは一頭もなく、すべてが唯々(いい)としてその統帥に服していた。

カメラを手にしたスコット氏が、その群を追うて約三百メートルの距離に近づいたら、あやしい者きたるとみたか、全群がしずしずと移動を開始した。

ところがその指揮者たる牡は、身動きもせず、首をのべてどっしりと身がまえ、大空にその身を浮きあがらせて、ジッとにらんでいた。

そして全群が安全な距離に動き去ったと見るや、後衛の任務をはたしたという喜びにみちたようすを見せながら、土煙を立ててみんなのあとを追って行った。

キリンは純然たる草食獣で、アカシヤその他の樹木の梢に首をのべ、その若葉をむさぼり喰うが、その食をとるさまは、すこぶる行儀がよく、獣界の貴族とでもいうべき品位を備えている。

水をもとめて水のみ場に近づく場合には、匂いをはこぶ風に細心の注意をはらい、あやしい者がいないと見きわめをつけてから進んで行くが、いざ水を飲むという場合には、前肢の左右が九十度になるまでふんばって、首をひくくたれて、前肢(まえあし)を中に折りまげ、すわった位置になって水を飲む。

昔から、キリンはラクダ同様、渇(かつ)にたえる動物で、四十日や五十日は、一滴の水がなくても平気であると言い伝えられているが、これは嘘もはなはだしく、胃に水をたくわえる装置のないキリンが、数日間の渇にたえることはできても、さように長く水を飲まずに生をたもち得るはずがない。

またキリンは発声器官がない唖(おし)で、けっして声をださぬと昔から言い伝えられているが、これも誤りである。

キリンには発達が不充分ではあるが、喉頭に発音器がそなわっている。

ただめったに発声しないまでで、野外でその声をきいたというたしかな記録はないが、動物園に飼われているものが、ひくい調子でムーと鳴いたのをたしかにきいたという人もあるし、米国自然博物館のグッドウィン氏のごときは、キリンは唖(おし)ではなくて無口なのだといっている。

top

**************************************** |