|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章

七章 密林の猛虎

1 猛虎を追跡する top

① 密林の王者

| 「あかねさす暁(あかつき) 一声 二声 また三声 虎は咆哮(ほえ)る」 |

と英国の詩人キップリングはうたった。

ひとたびインドの奥深く、密林をわけて進んだ者たちにとっては、忘れがたい思い出であろう。

戦いのやんだ今日、ヒマラヤに近いインド連合州の密林をわけて、スリル百パーセントの壮快な虎狩りを、ふたたび行うことができたらと考えている人は、数多いことであろう。

長い間つづいた戦争のために、密林の王者と呼ばれる虎どもの一族をはじめとして、すべての野獣が充分に繁殖している。

戦前インド政庁の林務官であったF・W・チャンピオンは、おさないときから動物写真に興味を持ち、庭にむれる小鳥類の撮影からスター卜して、しだいに野鳥野獣の生態撮影に進出するようになった。

技が進むにつれて、名だたるインドの猛虎を撮影したいという野望を起したが、のぞみかなって連合州の林務官に採用され、喜びいさんで赴任したのはよかったが、 |

木蔭にいこう虎の夫婦

|

現地到着後三ヵ月で大戦勃発し、怨みをのんでカメラを投げ捨てねばならないこととなった。

しかし、希望はついにうしなわず、戦いやんだ今日、待望の密林に引きかえして、かねての希望をはたす策戦をねることになった。

最初は銃を片手にカメラをたずさえ、灼熱の陽光を身にあびながら野にふす虎をさがしもとめたが、なにしろ相手は夜行性の動物なので。夜間撮影をこころみねば、成功覚束ないことがわかってきた。

それとともに、みごとな写真をとるチャンスをつかむためには、在来の猟師どもが知っていない虎の習性を、こまかな点まで知っていなければならぬことが明らかになった。

② 虎を語る top

まず第一は、語り伝えられる虎の大きさというものが真実であるかどうか、その点を検討して見ねばならない。

虎をうちとめた事実をしるした文書の中に、最大なものとして体長十二フィート(3.6m)と記録されているが、このような数字は、多く皮になって測定されたものであることを知っておかねばならぬ。

また測定にあたって、どこからどこまでをはかったのか明記されていないので、十二フィートという数字もあてにはならない。

事実昔は、このような大虎がまれにはいたのかもしれないが、今日インドでお目にかかる虎には、そのような大きなものは絶対にいない。

今までにレコードになっているのは、連合州きっての猟人であったスタンペが、打ちとめたもので、両脚間が直線で十フィート二インチ(3.06m)、背曲線が十フィート九インチ(3.27m)というのであった。

この大虎はチャンピオン氏がしかけた自動閃光装置に二度引っかかったが、結局その姿は撮影できなかった。 |

水を飲む虎

|

夜にはいると虎の瞳孔は異常にひらき、その視覚がするどくなることは、昔から知られた事実であるが、一寸さきもわからぬ闇夜の密林の中にふみこむと、光りかがやく一双の珠玉が、なにをもとむるのか、右に左に動きつづけているのが目にうつる。

これはさまざまな動物の目であるが、手なれた猟師たちは。その色彩によって、どれが虎の目であるかを即座に判断する。

つぎに、虎の聴覚もまたおそろしく鋭敏で、陥牢(おとし)を見はる壮丁(そうてい)どもが、近よる虎の姿を見て、ひそひそ話をしたり、すこしでもざわめきをたてたりすると、たちまちその物音をききつけて逃げだしてしまう。

しかしその嗅覚については、ある人は鋭敏であるといい、ある人は鈍感であるといい、所説がまちまちできまらない。

チャンピオンの経験によれば、虎は暗夜に樹上にうずくまって監視している人間に気づかないほどであるから、嗅覚はすこぶるにぶいと断定しているし、「南インドの狩猟」と題する書物には、

「虎の嗅覚が鋭敏でないのは、天の配剤の妙なところで、あのするどい視覚と聴覚とにくわうるに、微風によって送られてくるさまざまな匂いにたいして、敏感な嗅覚を持っているとしたら、山野に棲むいかなる鳥獣も、彼の襲撃をまぬがれることはできないであろう。

弱きを助くる天の理法はふしぎである」 |

としるしてあるが、あるいはそうかもしれない。 |

獲物を喰(く)う仔虎

|

虎は、豹や山猫どもとことなり、たいそう水を好む動物で、暑い日には、半身を水にひたして休息していることがある。

泳ぎはすこぶるたくみで、かなり広い水路をみごとに泳ぎわたる姿を見ることもまれではない。

このように暑さをさけてつめたい水域をもとめたり、泳ぎが上手であったりする点や、今でも満洲、朝鮮などに虎の姿を見る点から考えて、虎は寒地の動物で、比較的近年インドに侵入したのではないかといわれている。

なおインド連合州その他で目撃された事実によれば、虎の牝牡(しゆう)は同数でなく、牝のほうが牡よりはるかに多いのではないかと考えられる。

その証拠には、打ちとめられるのは多く牝で、その数は牡の二倍くらいに相当する。これは牝のほうが、牡よりもあざむかれやすくて、人手におちる機会が多いためであるかもしれないが、一方牡は相互間の闘争がはげしいので、自然にその数がへっているとも考えられる。

一般に虎は、一度に二、三頭を産むが、それらの中で、とくに目だって大きいもの、すなわち牡を、親どもが噛み殺す習性がある。

つまりよけいに餌を喰うものをなくそうとするわけで、これもまた、牡がすくない原因の一つになるのかもしれない。

③ 虎は害獣か top

|

獲物をねらう猛虎

|

虎に襲われるもの

|

ヒマラヤ山麓地帯に棲んでいる虎の主要な食物は小鹿類であるが、カモシカ、野猪その他の小野獣をはじめ、里に出て来たさいには、さまざまな家畜をおそって喰う。

そしてじゃまするものがなければ、のこすくまなく獲物を喰いつくしてしまうが、この密林の王者は、飢えればこそ食物をとるのであって、豹などのようにおもしろ半分に野獣をおそい、なぶり殺しにしてすてておくというようなあくどいことはしない。

インドとかぎったことではないが。文化の光がさしこむにつれて、禽獣の安住地帯であった原始の森に人手が入って行くと、自然界の均衡がくつがえされる。

そしてかよわい小鹿やカモシカなどの類が、住居と食物とをうしなって絶滅するようになる。

その点に着目したインド政府当局は、広大な保護区域をもうけて、それらかよわきものの、保護繁殖に乗りだしているが、一方それらを常食としている虎などは、おそるべき害敵として、見つけしだい打ち殺される運命におちいり、このままではインド名物の虎も、おのずから死にたえるのではないかと思われる。

そこで起ってくるのは、虎は人類にたいする害獣であるかどうかという問題である。

インドの狩猟家として有名であったベスト氏は、この点に関してつぎのようにしるしている。

「虎はおそるべき害獣であるから、人類の安寧幸福のため、見つけしだい殺してしまえというのが世論であるらしい。

しかし、まれにあらわれる人喰虎以外、自然の虎は人類にたいして野猪ほどの被害をもあたえないのであって、田圃を荒すことなどは絶対にないどころか、かえって害獣をとって喰ってくれる点においては、農林業上人類に、大きな助けをあたえてくれているといってよい」 |

また知名の文筆家である、サンダースン氏も、つぎのような意をもらしている。

「虎は地上における、まことの害獣ではないのに、これを追求して死をあたえるのは同情にたえぬ。

人を喰った虎をさがしもとめて、危害をたつようにするには、全力をつくすがよい。

しかし、攻撃精神のない温順な虎にたいしては、無謀な戦いをいどまぬのが人類のエチケッ卜である。

数十年数百年の後に、われらの手で見事な森の王者を絶滅させてしまったという悔(くい)を残さぬようにしたいものだ」 |

またベスト氏は、

「一度、人を喰った経験のあるもの以外、虎はすこぶる温順で、人などを見向きもしない。

野猪のほうが、どれほど危険であるかわからない」 |

とのべているが、銃をすてカメラをたずさえて、闇の夜にのりだしたチャンピオンも、徒歩で、あるいはまた象に乗って、いよいよ野に伏す虎にせまったが、その逆襲にあったことはなかったと、その当時の実験談を物語った。

④ 猛虎の姿 top

体長約二メートルの若虎 |

密林の王者 |

ところはヒマラヤや山麓につらなる連合州の一角、起伏する丘稜をめぐって、一筋の小径が、小鹿の数多く出没する密林地帯につうじている。

しのびよる虎の姿をカメラにおさめようと苦心をかさねていたチャンピオンは、まず第一に、径におち散る木の葉やふ枝を清掃し、ゴム靴をはいて潜行してもすこしも音がしないような用意をととのえた。

ある冬の朝、まだ八時というのに、強烈な日の光が山々を照らしていたが、精鋭な二連銃を肩にした土民の猟師をしたがえたチャンピオンは、みずからもかるい猟銃をひっさげ、カメラを手にしてその小径を進んで行った。

とある丘の裾をまわったときに、黒い長い影が自分たちのほうに近づいて来るのが目についた。

小鹿が来たなと思って二人は静止したが、その影はますます近づいて来る。

やがてその影の主が、まぎれもない虎であることが明らかになった。

その目を見れば、二人の頭上を越えた背後の密林をねらっている。

なにかそこに動くものが見えたのであろう。朝餉の糧にとしのびよっているらしかったが、その眼前のおそろしい四つの目が、彼を見つめていようとは、思いもよらぬところであった。

一歩また一歩、彼は二人の前二メートルくらいに近づいて、はじめて強敵がたたずんでいるのに気がついた。

彼はおどろいたようすで立ちどまり、ジ。とこちらをにらんでいたが、このような場合、虎が攻勢に出るのでないかぎり、けっしてドンとやることは危険せんばんであることを二人の猟師は知っていた。

しかし、なにしろ経験のあさいチャンピオンは、あわてふためいて猟師のかついでいた二連発をうばいとり、虎の額をねらって、引金に指をかけた。

ところがどうしたものか、カチリといったまま発火しなかったので、銃を手にとってしらべてみた。

そのあいだ虎はただふしぎそうな顔をしてながめるばかりであったが、故障は安全弁をおとしたままであったことに気がつき、すぐさま発砲の用意をととのえて、おそろしい猛虎に立ち向った。

カチッと引金がおりる音をきくなり、いち早く身がまえた虎は、路傍の密林のなかにとびこんだ。

そして火をふいて飛びだした弾丸は、そばに立っていた樹の幹に深く喰いこみ、虎はそのまま逃げ去った。

チャンピオンは、猟人としては失敗したが、カメラマンとしては、陽光をあびた雄々しい虎の姿の何枚かをフィルムにおさめることができたので、まず成功といってしかるべきであったろう。

この虎は、どこまでも害心(がいしん)がなかった。

そしてしのび足で進んで来るそのポーズを、同じくしのび足でやって来た人間のカメラにとらえられたことは、まことに珍らいしことである。

|

御馳走に舌鼓を打つ

|

フラッシュに捉えられた虎の姿

闇に密林をさまよう牝虎

|

つぎにのべるのは、インドでもっとも暑い月である五月なかばにこころみられた偵察戦のもようである。

二頭の虎が近くの谷間にある水たまりへ水浴に来るのをつきとめたチャンピオンは、二、三の猟友たちをともない、ある日のこと、しずかにその場所に近づいた。

注意に注意をくわえてしのびよったにもかかわらず、おりから水に半身をつけていた虎どもが、相手の近づくのを嗅ぎつけた。

せっかく暑さをさけて水浴をたのしんでいた虎の行動をじゃますることは、このうえもない危険なことであったが、なんという幸運か、今回もまたその虎どもは、銃をかまえる暇もあたえず、けわしい崖をかけのぼり、いずこともなく姿をくらました。

さてそのつぎは、自動閃光撮影の成果をたしかめに、手ぶらで山路にかけ入ったら、思いがけなくも獲物をかじっている虎にめぐりあった話である。 |

二人の従者をしたがえたチャンピオンが、互いに言葉をかわしながら、とある岩角をまがったときであった。

ゆくりなくも目と鼻のさきにうずくまっている猛虎に出あったのである。

この虎は、すこし性質が荒く、たのしい朝餉(あさげ)をさまたげられたむしゃくしゃばらで、不意の闖入者に向って、ウーッとうなり声をだした。

しかし相手が一言も発せずに、ジッと見まもっているのを見て、これはあやしい、逃げるにしかずと考えたのであろう。

くびすをかえして、疾風のごとく逃げ去った。

虎にあったら不動の姿勢で相手をにらんでいろといわれているが、このときあわてて叫び声でもだしたら、大事になったにそういなかった。

この大切ないましめを守らなかったばかりに、虎に生命をう、ばわれた二つの例がある。

ある竹刈(たけがり)人夫が、いつものように山にはいって竹の伐採に従事していたとき、思いがけなくも一頭の虎が飛びだして来た。

びっくりぎょうてんした彼は、逃げだすのを忘れ、大声で泣き叫び。両腕を振りまわして虎を追いはらおうとした。

虎は襲撃と直感したのであろう。いきなり飛びかかってその男を噛み伏せた。

第二もまた同様の話であるが、実否は明らかでない。二、三の村人が密林にかけ入ったさいに、虎のうなり声を耳にした。しずかに退却すればいいのに、この連中はなにごとだろうと現場に近づいた。

ところが獲物をかじっていた森の王者は、人間たちが獲物を掠奪に来たとおもったのであろう、奮然立って先頭の一人をたたき殺した。

悲鳴をあげて逃げて行く者どもの後影を見送った猛虎は、それ見たことかといわんばかりに、一声高く咆哮した。

ここにしめすめずらしい虎の生態写真はすべてチャンピオンの苦心の作であるが、その言によれば、連合州内の密林に棲む虎どもは、けっして危険な動物ではない。

しかし傷ついたとき、攻撃を受けたとき、食物がとぼしくて飢えにせまったとき、繁殖期であるとき、または牝虎が仔をともなっているとき、彼らの性質はガラリと一変するだけで、生れつき人をおそうものでないことはいうまでもないと。

インドでも虎害の多いのは多く山間の避地であるが、それらの地方は、天然の食物がとぼしいために、人畜があやめられる機会が多いのである。

2 虎に喰われた法親王(ほうしんのう) top

① ラオス * とは

* ラオス 戦前はベトナムとタイで挟まれたメコン河流域の南北に細長い地域であったが、今は山岳地帯の北半分がラオス、平野地帯の南半分はカンボジアの二つの異なる国となっている。

東南アジアの一部をなすラオスは、メコン河を境として、西はタイに接し、東はベトナムと相隣る地域であるが、安南大山脈が北西から南東に向って、ベトナム・ラオス間を走っているので、二、三の路がある以外、ベトナムとの間には交通路がなく、南の方のカンボジア方面から、メコン河による舟航の便をのぞけば、足をふみ入れる道がない。

従ってその文化は孤立し、タイ族が住むこの地方一帯の風俗は、今ですら原始的な面影をのこしている。

中国に隣接する北部ラオスは、東南アジア第一の高い地域で、遠く西部方面からつづく、山塊がかさなりあって、けわしい高山を起伏させており、山間の密林には、虎や豹のうなり声がものすごく、それら猛獣どもを追跡してその生態を知るには、絶好の地域とされている。

それに反して、南ラオス(カンボジア)、とくにメコン河沿岸の地は平地つづきで、棉の栽培に適し、牧畜業もかなりさかんに行われているが、この地方一帯は竹林が多く、羅宇竹(ろうちく)の名によってわが国にも知られている竹を原産する。

北ラオスの山地に住んでいるタイ族は、文化的にも孤立した生活をいとなんでいるので、その文化はすこぷるひくく、仏教を信奉するとはいえ、非常に迷信的で、山野をさまよう猛獣どもにたいして、攻撃的に出る勇気をもかいているようである。

かかるいくじのない人類と共存して、ときに彼らに危害をくわえるものは、主として虎・豹の類であるが、この地方に野生するインド象も、またおそるべき強敵である。 |

牝虎

|

聖武(しょうむ)天皇のみ世に嵯峨(さが)天皇の皇子高岳(たかだけ)法親王が、八十二才の高齢をもって、単身天竺(てんじく=インド)へわたられる道すがら、ラオスのどこかでなくなられたといわれているが、一説によれば、それは虎に喰われたのであるという。

それはとにかく、ラオスの住民たちが虎をおそれることは非常なもので、人力のおよばないものをすべて神としてあがむるおろかな習慣から、この地方では虎の姿をきざんだ像を祀って、しきりに礼拝している。

② 恐るべき虎害 top

陽光をあびて動物園の檻の中に寝そべっている虎をながめた人々は、これがどうしておそるべき猛獣なのかとあやしむであろうが、虎を野にはなつということばがあるとおり、ラオスのごとき地域の密林中にはなせば、彼は人類にたいするおそるべき強敵として、その姿をあらわして来る。

山深き北ラオスの森林地帯に住む土民たちは、平素スアール(虎の土名)という語を口にすることすらきらっている。

というのは、虎の背には人語をききもらさぬ悪魔が乗っていて、虎をのろう言葉をきくなり、仇討ちをせずにはおかぬと信じて、おそれおののいているからである。

実際、ラオス方面での虎の害はいちぢるしいもので、年年歳歳村人がやられる数は少なくない。

ところで虎は、すすんで人をおそうのでないことは前にのべた。

山野にあって虎がたえずねらうのは、鹿やカモシカなどであるが、人間の斧をふるう手が進んで、密林がひらけ、主食となる野獣が人のためにへって来ると、いたしかたがなく虎は里に出て家畜などをおそうようになる。

そのとき偶然にも、人間を害するようになるのであるが、老虎や病んで力のなくなったものなどは、野獣や家畜をおそう元気も出ず、さればとて、餓死を待つわけにもゆかないので、思いきって攻防力のない人類をおそうようになる。

かかる悪性の虎が出没すると、部落民の被害が大きくなるわけである。

乾燥期になって日光の直射がひどくなると、低地の樹木はしだいに生色をうしなってくるので、草食の小獣どもは、食をもとめてしだいに山奥へと入って行く。

その跡を追って、虎も山地へその居をうつすが、雨季になると彼らの食物はとぼしくなるので、しだいに里におりて、人畜をおそうようになる。従って雨季には虎害がもっとも多い。 |

ラオスの猛虎

|

③ 馬鹿げた話 top

「虎は猫を喰うかね」

「どうして、どうして、猫は虎の先生ですよ。弟子が先生を殺すという無法なことがあるものですか」

「虎をおそれてばかりいないで、おまえたちはなぜ陥牢(おとし)や罠(わな)で彼らを生け捕ることをしないのだ。

犬か豚を餌にすれば、苦もなくおさえられるではないか」

「それはだめです。虎は人間だけが目あてなのです」

「それならば、老いさきがみじかくて、役に立たない婆さんでも餌にして、虎を釣って見ては」

「おおせのとおりの足腰の立たぬような婆さんどもも、村にはたくさんいますが、不幸にして虎はよく肥えて、しかも姿のうるわしい娘が好きなのです。ですからこまりものですよ」

これは迷信的に虎をおそれている、北ラオスの酋長と、その地方へはいりこんだ猛獣狩りを得意とする。

英人C氏との会話の一節であった。

そのC氏が、密林をかきわけて、ある地点に到達したところが、そこに虎を目あてにしながら、餌をつけてない頑丈な陥穴(おとしあな)がつくられてあるのを発見した。なぜ餌をつけないのかと、それを見まもっている土民にたずねたら、

「ここの虎は、人間以外のものには目をつけないのです。

ですから、目につくように着色した大きな人形を餌のかわりにすえおき、連日連夜ここに見張っているのですが、虎公いっこうにやって来ませんわい。

このようなかしこい手段でもおびきよせられない相手を、犬や豚で釣りよせようとは、おろかな話ですよ」

と答えた。この地方の土民がいかに蒙昧(もうまい)であるかは、このような話によくあらわれている。 |

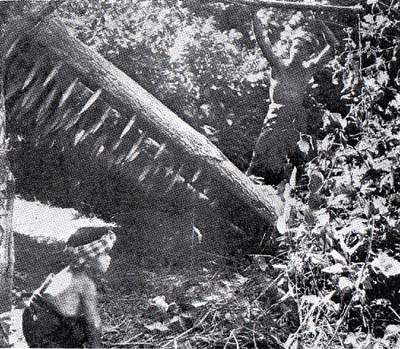

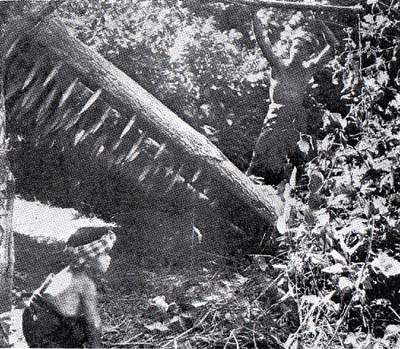

虎を生捕るための陥穴(おとしあな)を作る土民

|

④ 生捕られた人喰い虎 top

|

生捕られた老虎“足まがり”

前の左足が骨折で仕えなくなり、

素早く逃げる鹿を捕えられたくなって、

人間を襲うようになっとと考えられる。

|

鋭い竹針を植えた虎陥牢(おとし)

|

ラオスの土民たちが、密林の中にしかける陥牢の構造は、ネズミ落しのつくりかたと似たようなものである。

まず、ここぞと思う場所の周囲を頑丈な木材でかこみ、その正面に上からすべりおちる戸をつける。

内部を前後の二室にわかち、後の室に生きた犬や豚を餌としてつなぎとめる。

前の室には、ふめば即座に入口の戸がおちるようにしかけたふみいたがある。

そして人臭をふせぐために、人が手をかけた個所には鶏などの血をぬっておくわけであるが、餌をもとめて虎が一歩、陥牢の中にふみこむと、戸がパタンとおちて生捕られる。

この仕掛けには、たまたま豹が引っかかるが、ある日のこと、前記の英人C氏は、みごと名高い人喰い虎を、生捕った。

多数の土民を使役して、密林中に頑丈な陥牢をしかけたC氏が、従者をつれてメコン河にそう密林中にわけ入ったところへ、見張りに立たせておいた土民の一人が、

「虎です! 虎です! 大きな虎が河の上流にしかけた陥牢にかかっています」と、息せききって注進にやって来た。

報をきいたC氏は、

「よしよし」

とうなずき、かねて用意の運搬箱を舟にのせて現地にはこばせ、同勢数名とともに、とるものもとりあえずその場にかけつけた。

その報に接した部落民のさわぎはたいしたもので、槍や刀で身をかため、歓声をあげて陥牢(おとし)のまわりを踊りくるっていた。そして敵の逃亡をふせぐため、陥牢には二重三重に木材をあてがって補強してあった。

こうして首尾よく捕えられた虎は、「脚まがり」と呼ばれて長い間、人をあやめていた名高い老虎で、前脚に銃創を負ってびっことなったままあばれていたものであった。

この虎は、手ぎわよく運搬用の檻にうつされ舟で下流の部落まではこぼれたが、怨をいだく部落民の手でたちまち銃殺の刑に処せられ、その骨は無比の強壮剤になるとて、中国人に買いもとめられた。

top

**************************************** |