|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章

二章 海の恵み

1 南海の石投げ漁法 top

① 引っぱたき

三浦半島の油壺あたりから、逗子、鎌倉にかけての浜辺に生いしげるアジモの中には、マタナゴ、アオタナゴ、アカタナゴなど、胎生(たいせい)のおもしろい小魚がたくさんいる。

煮魚にしても相当うまいので、ときおり漁夫がそれらのタナゴを追いまわしているのを見るが、その漁法が一種独特で、ここと思う場所に浮刺網(うきざしあみ)をひきまわし、漁船に乗って長い竿をかまえている漁夫たちが、ころあいを見はからって海面をビシャピシャとたたき、水しぶきをあげて、藻の中や岩かげに身をひそめている魚を追いまくる。

不意をくらってかくれがをとびだしたが最後、タナゴどもは張りめぐらした網に首をつっこんで生捕られる。

土地の者はこの漁法を「引っぱたき」と呼ぶ。

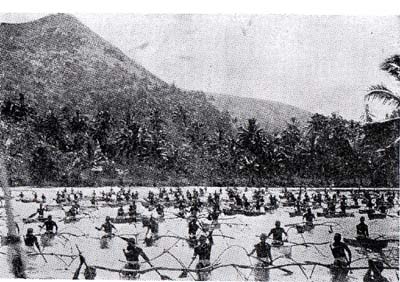

それと同じで、その規模のさらに大きな漁法が、赤道のはるかかなた、珊瑚の海近く点在するソサイエティー群島の土民たちのあいだに行われている。

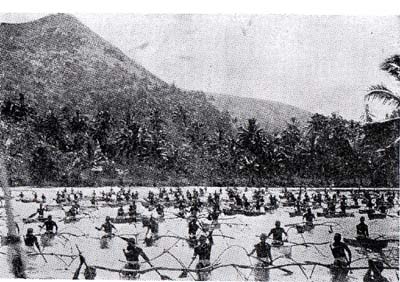

これは部落の老若男女総出で行う大行事で「引っぱたき」を行う漁火どもは、竹竿のかわりに珊瑚礁の破片をくくりつけた繩を振りまわして水面をたたきまわる。

このめざましい漁法を土語(どご=現地語)でタウタイ・タオラと呼んでいるが、これはものを投げてすなどるという意味で、投げとばすのは石であるから、石投げ漁法とでもいうべきであろう。

② ホラの音に胸おどる top

これはソサイエティー群島の一角、ボラボラに起ったできごとである。

かがやきわたる朝日とともにはね起きた尾島博士の耳に、海をながめていた屈強な若者が、手にしていたホラ貝を口にするなり、一声高く吹き鳴らし、村民総動員のあいずをしているのがきこえてきた。

見れば湖のようなしずけさをたもっている内湾には、朝霧が立ちこめ、日が射しのぼるにつれて消えてゆく。

そのあいまあいまに、姿を現した珊瑚礁が、ニョキニョキと頭をだしている。

椰子(やし)の葉風に浪を打つコバルト色の水の面、水しぶきをあげておどりあがる美しい魚の姿、さあ待望のタウタイ・タオラが行われるのだ。

遅れては大変と、博士は朝の食事もそこそこに手早く用意をととのえ、群れつどう村人たちがざわめきたつ浜辺へと走り出た。

「今日は、もってこいのタウタイ・タオラ日和ですぞ。

それに、あの入江の水面をごらんなさい。

沖から押しこんで来た数知れぬ大きな魚が、逃げまどうボラ(鯔)の子を追いまわしているではありませんか。 |

一声のホラの音

|

悦に入るリーダー

|

大漁! 大漁! おもしろい場面が展開しますぞ」

と勇んで伴になった従者がいう。

おりから、ホラの音に胸をおどらせて走り出たボラボラ部落の全住民が、浜辺に立ちはだかった指揮者の命を待ち、あるかぎりのカヌーが汀(なぎさ)に引きだされた。

椰子林のそこここで、今日の幸をことほぐ土民たちが、歌声たかく踊りくるっている。尾島博士とその従僕とは、その群にまじって、はなばなしい大漁の前奏曲に酔いひたっていた。

③ いざ出動 top

やがて、さわやかな第二のホラが鳴りひびいて、タウタイ・タオラの序幕が切っておとされた。

快調子の太鼓と銅鑼(ドラ)の音とに送られて、さだめられたカヌーに乗りこんだ博士が、あたりを見まわしていると、やがて年老いた酋長が威風堂々と渚に進みいで、目をとじて両手を高くあげ、いかめしいすきとおるような声で、今日のすなどりに幸あれと天帝に祈をささけた。

ついで今日の漁労長をうけたまわった熟練の漁夫が、ズラリとならんだカヌーと舟子供の数とをしらべ、その各々に出陣の順序と位置とをもうしわたした。

三たびホラの音が鳴りひびく。一列横隊にならんでいたカヌーが渚の砂を噛みながら、しぶきをあげて水におどりこんだ。その各々には二人の壮丁が乗っている。そしてたくみに櫂をあやつり、沖へ沖へとすべって行く。

同行をゆるされぬ女や子供たちは、波打ちぎわにたたずみ、声をあげて家人の壮行を祝っている。 |

カヌーの勢ぞろい

|

出動したカヌーの群にとりまかれ、網に追いこまれた魚群が、しだいに岸近くせまってすなどりがようやく高潮にたっすると、女子供ははじめてこの行事に参加することをゆるされる。

そこでいさんで水にとびこむより早く、椰子の葉であんだ細長いむしろのようなもので水中を押しまわり、水たまりのそこここに魚を追いこんで、それを手づかみにするのである。

④ 戦闘開始 top

時分はよしと見てとった指揮者は、またもやホラ貝をとりあげ、全カヌーに、

「はじめ!」 の号令をかけた。それと見た水ぎわの群集は、

「それ漕げ! それ漕げ! 幸おおかれ!」

と声のかぎりに激励の辞を送る。

この日出動したカヌーの総数は、五十隻もあったろうか、それぞれ約二十尺(6m)の間隔をたもち、そのなかばは風下のほうに、他のなかばは風上のほうに向い、矢を射るように漕ぎだした。

やがてこの両翼が入江の口をつつんでつながり、カヌーの大包囲陣がジワジワと浜辺に向って、押しせまるようになった。

その全団は中央のカヌーに乗っている指揮者が、長い白布をむすびつけた竿を、ホラの音にあわせて左右に振る。

その指揮どおりに一進一退するのであるが、この時、各々のカヌーに乗り組んだ二人の壮丁(青年)のうち、一人はたくみに櫂をあやつり、他の一人は重さ十ポンドにあまる珊瑚礁の破片をむすびつけた繩を手にして舷に立つ。

彼ははげしくそれを振りまわして水面をたたき、魚群を追う。

つまり指揮者の命ずるままに引っぱたきを行うわけであるが、その行動がいかにも整然として、見る者をおどろかす。

時に、日はようやく高く、引潮はますます速度を早めて、入江の水深が目だって浅くなる。

おりこそよしと見てとった指揮者が、ホラ貝を高く鳴らしながら、あいずの白旗を右に振る。

すると、右翼のカヌー陣の引っぱたき役五十名が、声をそろえて応と答え、手にした繩を振って水面をパッシとたたく。

白旗はついで左になびく。左翼のカヌー陣から。同じ声があかってパッと水煙が立つ。 |

引っぱたきがはじまる

魚を追いこむカヌー陣

|

右左! 右左! 旗の動きにつれて、かわるがわるにカヌーから飛びだす石つぶて、水はわき、魚はおどる。

その壮観をしりめに、カヌーの両舷がしだいに近づいて包囲の円陣がむすばれようとする。

打って打って打ちまくられた水面は、自泡を啗んでにえくりかえったように見える。

追いまくられた魚どもが死物ぐるいにとびあがる。

まこと息づまるような光景であるが、そのありさまをながめていた指揮者は時分はよしと見るや水ぎわに待機していた女軍に向って、いざきたれとあいずのホラを吹きたてる。

⑤ 一尾あまさずに top

手ぐすねひいて待っていた女たちは、それっとばかりに喊声をあげて戦場にとびこむ。

そして丈の高い者は沖のほうに、小さいものは岸辺に近い水中に入り、円陣をつくったカヌーの中に、さらに一つのまるい人垣をつくり、とりかこんだ魚どもの逃げ道を、完全にふさいでしまう。

これでよしと見た指揮者は、陸に向って最後のホラを吹きたてる。するとそれまで待機していた大きなカヌーが、椰子の葉であんだ長さ二間(4m)ばかりのすだれのようなものを満載して人垣の中にとびこみ、舳(へさき)に立っている船頭が、女どもの群を目かけては一つ一つそれを投げこむ。

四、五人の女が一つのすたれにすがりつき、それを水中に立てては押し進んで行く。

そのうちに石打ちのカヌーの円陣はますますちぢまり、カヌーの舷(げん)がふれあうまでになる。

こうなってはとじこめられた魚どもは、小さなたまり水を目がけて殺到するよりほかに途はない。

そこを目かけて、すだれを持った女どもが、たちまち、その入口をふさいでしまう。

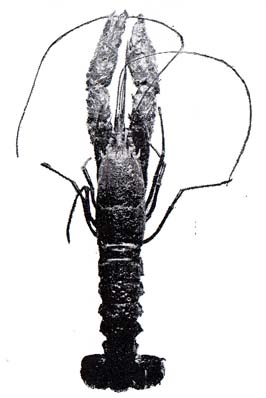

かくして、すなどりの最後の場面となる。岩頭に立ってながいヤスをふるう者、タモで小魚をすくいとる者、おどろきくるうタコ(蛸)やエビ(海老)などを手捕りにして歓心をあげる者、部落こぞっての楽しい共同作業が、色とりどりの珊瑚礁にとりかこまれたうるわしい浜辺にいつまでも行われる。

今日はたくさんのボラ(鯔)がとれた。アジ(鯵)もとれた。タイ(鯛)も捕えた。サメ(鮫)もいた。

さてはまた伊勢エビ(海老)、タコ(蛸)ナマコ(海鼠)の類。

この夜のボラボラ村のさざめきは幸福そのものであった。

月のあかるい椰子の葉影に、たのしい太鼓の音につれて踊りくるう男女の群。 |

椰子の葉のすだれを持った女軍の出動

乱戦に入る

|

食みちてなごやかな孤島の一夜。珊瑚の海の活劇をまのあたり見て、数々のめずらしい魚類を手に入れることができた。 その夜の尾島博士の夢は、まるて天国にかようもののようであった。

2 世界に誇る養殖真味 top

① 真珠王を訪ねて

青葉があるすがすがしい神路山を車窓からながめ、大学で生物学を専攻したという豪州軍のタップ中佐と米軍のカスク中尉の案内役をうけたまわった尾島博士は、御木本真珠養殖場見学の目的で、鳥羽駅に向った。

その夜すでに暗くなった駅に、御木本の支配人加藤さんの出迎えを受け、一行は海にのぞむ宏壮な旅館につかれを休めて、一夜の夢をむすぶこととなった。

朝早く目ざめて、鳥羽の港を眼下に見おろすベランダで小卓をかこみ、その日見学すべき真珠養殖場の概況や、養殖真珠が生れでる理論などを説明する尾島博士の話にきき耳をたて、その要項をしきりにノートする二人の将校のようすは教授に引卒されて野外作業に出る大学の学生のようで、学問には国境がないという感をしみじみと感じさせた。

鳥羽から約一時間、ささやかな電車にゆられて英虞(あご)湾にのぞむ神明駅で下車。

それからかよい船に乗って、一行は対岸の多徳島にある養殖場本部の埠頭に上陸した。

出迎えの人々にまじって、太い杖をついた紋服姿の老翁が立っていた。一目でわかる真珠王御木本幸吉氏。

さっそく外客を紹介する尾島博士の手をかたくにぎりしめ、

「尾島さん、よう見えた、ひさしぶりじゃったのう」 |

御木本氏の面影

|

となごやかにあいさつをかわしたが、タップ中佐とカスク大尉とは、全世界に知られる真珠王の元気いっぱいの姿をまのあたりながめ、簡素な応接室にみちびかれてかざりけのない歓迎の言葉を受け、こころから畏敬の念に打たれたようすであった。 そして、

「ワッ卜やエジソンにくらぶべき偉大な発明家御木本翁に、お目にかかる機会を得たことは、なんという幸福だろう。

貴下の英名は自然科学の一ページに永遠にしるさるべきものだ」

といって、心を込めて真珠王の業績を礼賛した。

② 真珠白珠 top

裸一貫で世に生まれながら、人間というものは、どうかして身に美しい衣をまとい、金銀珠玉をちりばめて人に誇りたいというふしぎな意欲を、持っているものである。

ところで、今も昔もすべての人の愛着の的となっている宝石というものは、天然があたえたままの形では、どうすることもできないもので、玉みがかざれば光なし、といわれるとおり、人工をくわえてはじめてその値打が現れてくる。

ところが海の産物である真珠の類は、天然の姿そのままで、その真価を発揮するものなので、古来宝玉以上のものとして、多くの人にとうとばれて来た。

南海の住民をはじめとし、河湖にのぞむ地域に住む人々が、ある種の貝をひらいて、その中からころび出る真珠に接する機会は、古来まことにおおかった。

その産地が局限されていたのと、あまりにも玉の姿が気高いので、このような天然真珠は、このうえない宝として、世にめでられていた。

世間の人々は一口に珠玉(しゅぎょく)というが、珠と玉とはその意味がちがっている。

康熈字典(こうきじてん)という本には、「石の美しき者玉なり」と書いてある。 |

見事な真珠白珠

|

また倭訓栞(わくんのしおり)という書物には、「海に出づる珠とし、山に出づるを玉とす」とある。

それゆえ真珠の類は珠で、加工しなければ光が出ない山の産物は、玉と呼んで区別しなければならない。

③ 真珠を生む貝 top

真珠形成の初期 |

垂下式母貝養殖場 |

わが国独特の養殖真珠の母貝になっているのは、アコヤガイである。

この貝の殻(から)の形は、ちょうつがいの部分を直径とする半円で、右殻(うこく)は左殻(さこく)より少しばかり小さく浅く、殻頂は前のほうにかたよっている。

右殼の前のほうには三角形の切れこみがあり、そこから足糸(そくし)という総状(ふさじょう)になった糸を出して岩石などに付着している。

特の外面は暗褐蒼色で薄い外皮がかわらを伏せたようにかさなり、内面は美しい真珠色をおびる。

この貝は、太平洋岸では房州館山湾以南の海湾に褄んでいるが、その主な産地は、志摩の英虞湾・紀伊の田辺湾・土佐の浦之内湾・伊予の平城湾・肥前の大村湾など、また日本海方面では能登の七尾湾から西、壱岐対馬などにチラホラ見られる。

アコヤガイのほかに、アワビの中にも美しい珠が見いだされることがある。

古来鰒珠(わきだま)といって賞美されたもので、光沢は美しいが、その色はアワビ貝の真珠屑そっくりなので、今日はあまり珍重されていない。

日本近海に産するシンジュガイの同族には、クロチョウガイとマベとがある。

クロチョウガイの真珠は、色といい光沢とといい、アコヤガイのものより一段と上等であるが、その産額がすくないのと、母貝の養殖が困難なことが、その欠点である。

マベは巨大な貝なので、時にすばらしく大きな真珠ができるが、品質は優良とはいわれない。

なおまたカワシンジュといって、淡水に産する貝の中にできる真珠もあるが、養殖真珠の王座をしめるものは、なんといってもアコヤガイである。

④ 真珠のいろいろ top

アコヤガイの体内に見いだされる天然真珠は、色つやの優良なものが多く、装飾品としてこのうえないものであるが、同じ珠でも、志摩の英虞湾のものは蒼緑色をおび、肥前大村湾のものは淡桃色をおびている。

また、同じ貝の中にできるものでも、外套膜のほとりにできるものは袋真珠、またはフクミダマといって球状で形が大きく、価もいちばん高い。

蝶番の下にできるものは関節真珠またはミミダマというが、かなり大きい球状のものもあり、時には同じ場所に二、三個かさなりあってできることもある。

肉柱の中にできるものは筋肉真珠またはケシダマととなえるが、形が小さくていびつのものが多く、光沢もおとっている。

なおまた貝殻の内面に、水ぶくれのようになって、さまざまな形の真珠様のふくらみができることがある。

これを貝つき真珠またはブリスターととなえ、切りとって装飾用にすることがある。 |

母貝に真珠の核を挿入する作業

|

⑤ 真珠はどうしてできるか top

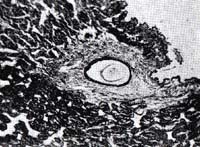

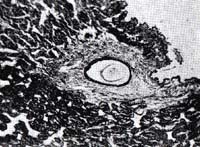

天然真珠が貝の中でどうして造りだされるのか、古来いろいろな学説が行われていたが、最近多くの学者に認められているのは真珠のう説である。

天然真珠の心になるものは、砂粒であったり、小さいカニ(蟹)などの屍体であったりして、きまっていないばかりでなく、時には全く心(しん)のない場合もある。

であるから貝の中に真珠が造りだされるのには、心になるものが重要なはたらきをするのではなく、からだをつつむ膜の組織の中にあって、真珠物質を分泌する真珠嚢というものの作用が大きな影響をあたえるのである。

この真珠嚢は外套膜をつつむ表皮層からできたもので、外套膜の表皮を作っている円柱状の細胞の一部がなにかの原因で外套膜からはなれ、表皮組織の中におちこんで嚢(のう=袋)のような形になったものである。 |

大小の真珠白珠が生れ出る

|

すべての天然真珠は、このような真珠嚢でまわりをつつまれているのであって、この真珠嚢を造っている細胞の力で真珠物質が分泌され、それがしだいに厚くなって内部に珠が造られてゆくわけである。

⑥ 養殖真珠の発明 top

|

養殖用金網籠

|

養殖場に出動する海女(あま)

|

真珠王とよばれる御木本幸吉翁の生家は鳥羽のうどん屋で、本業のかたわら、様々な海産物を売っていたが、若い時代の翁は、家業を助けながら、伊勢の海の産物をたずさえて、津々浦々を行商してあるいた。

そのさい生地の名産であるアコヤガイ真珠を手に入れ、それを各地に売りあるくこともあったが、この貴重品が人力で数多く造りだされるようになったならば、御木本一家はもちろん、国家のために、どれほど役立つかわからないと、考えついた。

ちょうど、明治廿三年、東京でひらかれた内国勧業博覧会にあたって上京することになった青年御木本は、博覧会の審査官で日本動物学界の重鎮であった箕作佳吉(みつくりかきち)博士に面接する機会をあたえられ、かねて胸に秘めていた養殖真珠を造ることの考えをのべて、博士の意見をもとめてみた。

アコヤガイを養殖することや、貝の体内で人為的に真珠を造らせることは、学理上不可能なことではない、と箕作博士からおしえられた無名の青年御木本の喜びはどんなだったであろう。 |

海女がアコヤガイを採取する光景

|

いさんで郷里に帰った彼は、熱心に実地研究に乗りだし、時にきちがい扱いされながら、家産をかたむけて苦闘をつづけたが、その努力はついに実をむすび、明治廿七年になってはじめて貝付真珠を造ることに成功した。

これは真珠貝の殻の内面に核になる半球形の物質をはりつけ、その表面を真珠質でおおうという方法であったので、貝殻から切りとった真珠は半球状となり、その内面には核にしたものの実質が現れていた。

その後研究も大いにすすみ、アコヤガイの養殖方法とならんで、真珠を造る技術もぐんぐん発達し、ついに球形真珠を思うままに造りだすことに成功して、今日の盛況をもたらす基をうちたてた。

ところで学問的に真珠を研究して、早くも球形真珠の形成に成功したのは、御木本氏の愛嬢を夫人に迎えた西川藤吉理学士であった。

西川学士は東京帝大卒業後、農商務省水産局の技師として活躍中、真珠を専門に研究し、遠く豪州へ出張して真珠事業の本場のようすを視察したり、岳父の御木本氏とは全く別個にその道へ精進しておられたが、明治三十八年に断然役人をやめて理科大学の研究室にはいり、箕造・飯島両博士指導のもとに、油壺実験所で実地試験に着手した。

尾島博士はその頃の学生で、先輩西川氏と机をならべて研究にいそしんでいたので、門前の小僧のたとえどおり、いつしか真味に関してはふかい関心を持つようになった。

その頃の動物学者の権威があつまり、学理を基礎として進めた研究が、実をむすばないはずはなく、明治四十一年にには、小粒ながらも立派な真球真珠ができあがり、その年の卒業式に、ご臨席になられた明治天皇の天覧に供して、飯島魁博士がしたしくご説明もうしあげる光栄に浴することとなった。

その後、御木本氏の熱心な研究もまた実をむすび、西川氏のとはべつの方法で真球真珠を造り出すようになったのであるが、天はこのとうとい研究の先駆者、西川学士に齢をかさず、明治四十二年六月、氏はわずかに三十五才で病歿されてしまった。

もし西川氏が健在であったら、真珠王の名はその頭上にかぶせられたのであろうが、それはともかく親子そろって自然のはたらきを見きわめ、前人未踏の偉業を完成したことは、まこと敬服に値することであるといわねばならぬ。

ところで西川氏が特許を得た方法は、共同研究者であった藤田輔世理学士があとをつぎ、その後南洋に進出、オランダ領ブートンに根拠をかまえて、全世界の驚異となったシロチョウガイ乃養殖真珠事業に成功し、大いに日本科学の声価をたかめたが、基礎がようやくきずきあげられた有望な産業も、敗戦のおかげて見る影もなくたたきつふされてしまったのは、まことに遺憾のきわみである。

⑦ 多徳島にて top

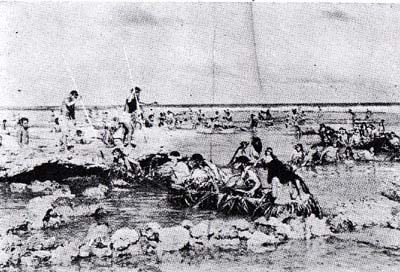

英虞湾にのぞむ多徳島は、御木本真珠養殖場の本城ともいうべきところで、さまざまな作業場が軒をならべ、日々姿をあらわす元気な老翁にひきいられ、一糸みだれぬ作業が行われている。

親貝が海中に放出した熟卵から生れ出たアコヤガイの絛虫(じょうちゅう)は、水清き海中を自由に泳ぎまわっているが、内面に石灰をぬって中を暗くした新案の採集用金網籠を海中につるしておくと、暗いところがすきな絛虫は、その中にあつまって籠の内面に付着し、どしどし成長変態してかわいい稚貝になる。

やがてこれがそだちあかって若い貝になれば、百個ずつあつめ、内部に棚がある大きな金網籠におさめ、海中に浮かべた大筏につりさげて水の清い内湾に整然とならべ、その成長を待つ。

かくて三年目になると、はじめて真珠を造る手術をおこなってよいほどの大きさになる。

そこで、このていどに大きくなった貝を作業場にあつめ、熟練した工員が、心になる貝殻質の小さい珠を生きている貝から切りとった真珠形成組織でつつみ、それを外套膜の中の適当な場所にさし入れる。

真珠嚢形成の原理がここで活用されるわけであるが、このように処置されたものが、一定の海面に放養されたり、飼育籠におさめられて筏につりさげられたりしてその生育を待つだんどりとなる。

ところでそのあいだに貝をみな殺しにする赤潮がおそってきたり、貝殻にフジツボやさまざまな海藻類が着生したりするので、それらにたいする防禦をおこたらないようにしなければならない。

いろいろ手をつくしてそだてあげた貝が、六ヵ年を経過すると、はじめて商品になるような大きさの珠ができるのであるが、大きな珠になると八年以上の歳月をへた貝をえらばなければならぬ。

多徳島の陸上には、生産された珠をえらびわけたり、大小粒えりの珠に孔をあけ、大きさをそろえてネ″グレースを造ったり、不用の貝殻をくだいて肥料を造ったりする、さまざまな工場が軒をつらね、祖国再建のための重要な見返り物資をさかんに製造しているが、見るものきくもの、世界に類例のない驚異づくめの光景に、見学の人たちは、アッと一驚(いっきょう)するばかりであった。 |

手術六年後に取り出された真珠

ネックレス用珠の選別

|

さて昼食となって、アコヤガイ料理がだされたとき、

「アコヤガイには、時々大きな砂粒がはいっていますから気をつけてめしあがれ」

と、二コニコ笑いながら真珠王が注意した。

まず第一に珍味を口に入れた尾島博士が、カツンとなにかかたいものを喩みしめた。

ぺッとはきだしたら、それは見事な大真珠であった。手術した貝をまちがって調理したのかなと思っていると、タップ中佐もカスク大尉も、どうよう大きな珠を噛みしめた。

さてはわざと入れたものと感づいて、愉快そうに笑っている真珠王に礼をのべたが、この日の見学をおわり、厚いもてなしを謝してわかれを告げようとした際、真珠王は尾島博士の肩をたたき、

「今までずいぶんたくさんな外客が見えたが、今日の客人ほど、専門の知識を持つたかたはなかった。わしの仕事をよく理解してもらえてまことに愉快じゃった」

と、満足そうな笑みをたたえたが、それをきいた尾島博士も。おもわず微笑をもらして満足げな将校たちをかえりみた。

世界にほこる養殖真珠事業の完成。

これは決して人工で真珠の模造品を造りだしたということではなく、自然の原理をきわめ、自然を助けて、その大量生産をうながすことに、成功したということである。

われらをみちびく偉大な教師は、つねに大自然である。その指さす道をきわめ、よき師と協力することにより、科学の実をむすぶことができるのだ。

ノーベル賞の湯川博士の仕事もそのとおりであろう。自然の行く道をあやまりなくふみきたって、偉大な成功をがち得た養殖真珠事業、これこそ日本科学のほこりでなくてなんであろう。

3 深海の秘境 top

① 深海を抱く駿河(するが)湾

今を去ること百万年の昔、地質学的には第三紀と呼ばれて、われわれ人類がまだ地上に姿を現していなかったころ、今日の駿豆地方は一帯の海原で、あちらこちらに散らばっていた海中火山が、ものすごい噴煙をあげて、その噴出物を海底に沈積させていた。

その頃、箱根の北の丹沢(たんざわ)や道志(どうし)の山塊は、早くも隆起して今日見るような山となり、伊豆半島の南部にあたる海中には、ふるい時代の火山の噴出物がつもってできた地層が隆起して、一つの島を形づくっていた。

そして駿河湾と相模(さがみ)湾とは、この島と本土とのあいだでつらなり、そこに一つの海峡を造っていたらしい。

ところがその頃、箱根火山が突如この海峡内に噴出して水路をうめてしまったうえに、その後そのあたりの陸地がしだいに隆起して海峡部を完全に陸地化させ、その結果として今日の伊豆半島が出現するにいたったのだという。 |

駿河湾三津(みと=沼津市)付近から眺めた富士

|

伊豆半島は、このようにして海底から噴き出たので、海にのぞむ東西両岸はものすごくそびえ立ち、駿河湾にしろ相模湾にしろ、伊豆の陸岸をはなれると、たちまち深さ数百メートルの深海になる。

とくに駿河湾中央部の水深は、国内無比で、二千メートル以上の場所はざらにあり、中央部には五千メートルというような深い場所もある。

なおまた海と陸との境界であるといわれている百尋(ひゃくひろ)線が、伊豆の西岸や由比(ゆい)蒲原(かんばら)あたりでは海岸間近にせまり、他の地方では、よほど沖合に出なければたどりつけない深海が、岸から目と鼻のような近くに横だわっている。

その深海部は遠く沖合にのびて太平洋の深みに連続し、ひいてはまた東西両洋の深海部ともつながっているので、英国の有名な探検船チャレンジャー号が、太平洋のただ中でただ一尾捕えたと報告しているような深海魚の珍種や、大西洋バミューダ島沖の深海部から、報告されているユウレイイカやツルウナギなどの類が、いくつも網にかかるので、この水面ほど深海魚の研究に適当した場所はないといわれる。

駿河湾がいかに深いかについて、多くの人が知らない一つの挿話がある。

明治の初年に、帝都を守るための軍港を設置しようという議が起ったさい、候補地としてまずえらばれたのが、駿河湾の静浦(しずうら)方面であった。

その頃から長州の陸軍、薩摩の海軍といわれていたとおり、海軍の主脳部は薩州人でかためられていたので、利にさとい鹿児島の人たちは、それときいて沼津から静浦にかけての海岸一帯を買いしめ、軍港設置にからんで巨大な利を得ようとたくらんだ。

そして島津家の建物を沼津に移築して海軍の用にあてようとするなど、用意おさおさおこたりなかったが、さて軍艦を繋留すべき水深を実測してみたら、深くて深くて錨が立たぬ。

これではなんともいたしかたがないとて、にわかに横須賀に白羽の矢が立ったしだいで、さきまわりをした薩州人たちは大損をした。

静浦のかなたに点在する西郷島など、その名称がありし昔をかたっているが、移築した藩の建物にはこまりはて、政府の要路に立っていた薩州人たちの世話で、当時病身であらせられた皇太子さま(大正天皇)の療養所にということで、宮内省に買いあげさせた。

これが沼津御用邸のはじまりであるという。

② 深海魚を求めて top

伊豆の西岸、沼津から約一時間の海路を定期船でわたって到着する戸田(へた)の港は、東京大学水泳部の所在地としてその名を知られているが、戦前にはここが駿河湾にすなどる機船底曳網の根拠地となっていた。

昔は戸田を根拠地として、十数隻の底曳網漁船が駿河湾に活躍していたものであったが、政府の政策によって、ほとんどすべての漁船がその姿をかくし、筆者が深海魚採集を志してここをおとずれたさいには、大日丸という十八トンの漁船がただ一隻残っているばかりであった。

ところで底曳網の漁期は、魚族の繁殖時期をさけて、十月以降四月までとなっていたので、この漁船に便乗して駿河湾の深海生物をさぐるシーズンは、残雪に映ゆる霊峯富士を波間にながむる初春のころか、菊花のかおる晩秋の候にきまっていた。

「先生出かけましょう」

と、旅舎の窓下に漁夫の声がしたのは、一刻値千金といわれる春の宵であった。

しとしととふる雨にたたられて、何日も待っていたおりとて、スワとはねおき、雨戸をくってまず大空をあおぎ見たが、なんと、大空には銀砂子をまいたように、数かぎりない星がきらめいていたではないか。

前夜の風波はいつしかおさまって、油を流しかようなしずかな海面に、イカを釣るのであろう、いさり火が点滅しているのが目にうつる。

朝食にと宿のおかみが用意した飯櫃をかかえて伝馬に身をたくし、闇にきしる櫓の音に送られて、戸田湾内に黒くポカリと浮かんでいる底曳網機船大日丸に乗りうつる。 |

待機する底曳網漁船

底曳網魚取部を投入

|

手をあげた船長のあいずとともに、両舷に千尋の曳綱をつんだ十八トンの船が、ポンポンポンポンとけたたましいエンジンの音を立てて沖へ沖へとすべり出た。

見れば闇のとばりは、まだたれこめていた。そしてしずかに眠る戸田の埠頭には、眠そうな電灯の一つ二つが、ぼんやりした光をはなっていた。

あたりのすべてがまだふかい眠りをむさぼっているまに、伊豆半島の西岸に沿い、エンジンのピッチをあげた大日丸は、南をさして走りだした。

その日の漁場ときめてあった土肥(とひ)沖にさしかかったころに、夜は全くあけはなれて、蒼海のかなた、愛鷹(あしたか)山や箱根連峯をつつむ雲の上に、白雪をいただく富士の姿がくっきりと浮かび出た。

山頂は吹雪しているのであろう、朝日に映ゆる銀の煙が、宝永山のふところをかすめてパッと舞いあがる。

水平線上うすずみを引いたように見える三保の松原のあたり、帰航する桜蝦(さくらえび)漁船であろうか、対をなした小舟の数々が白い航跡をひいて波しずかな海上をすべって行く。

深さ五百メートルと海図にしるされた地点にたっするや、じっと針路をにらんでいた船長が、チンチンと機関室のベルをならして、

「スロー」

と号令をかけた。そして、

「どれ朝飯のおかずをかせぎますかな」

といって全員に、

「操業用意!」

と下令した。船足はみるみる緩くなった。

漁夫たちは各自の持場農場をかためて部署についたが、舷(げん)側にぎょうぎよく積みかさねてあった長さ二千メートルの頑丈な曳綱の一端が、このとき目じるしの浮標もろとも、ザブンと海中に投ぜられた。

それと見た船長は、

「全速力!」

と命じてまた船を走らせた。

みるみる綱はのびてその末端にむすんであった底曳網が、錘(おもし)とともに投下された。

すばやく舵を転じた船は、もと来た方向に針路をかえて走りだす。

漁夫たちは前とは反対の舷に積んであった曳網を、けんめいに投げこんでいたが、やがて出発点に帰りつくや、目じるしの浮標をひろいあげ、綱の両端をしっかと船にむすびつけた。

かくて網入れ作業をおわった船は、速力をゆるめて底曳きの態勢にうつり、深く海底にしずんだ網をひきながら、しずかに深海に眠るうろくずどもの夢を、おどろかすことになった。

③ めずらしい獲物 top

肌寒い朝風に吹かれながら、底曳網にどんなものがはいるかと、じっと海面をにらんでいるもどかしさ。

船は約二時間ほど走って後、待望の網をそろそろまきあげた。

待つほどもなく、色とりどりの魚やエビどもがはねまわる魚取部が水面近く浮かび出た。

それに力を得た漁夫たちは、エッサエッサと網を舷門から引きあげ、漁獲物をザアッと甲板上にぶちまけた。

脚をひろげると爪先から爪先までが二メートル以上もあるうという世界一の大蟹、タカアシガニが、悠然とはいまわっている。

突きだした長い口の両側に、ものすごい歯が列生しているノコギリザメも見える。

|

船を追う海鳥の群

|

網揚げ作業

めずらしい獲物の数々

|

体側にならんでいる発光器から、うるわしい光を発するハダカイワシや、目の球が青く光っているアオメエソ、さてはものすごい歯をそなえている発光魚ホウライエソ。

その他、姿さまざまなトウジンやヒゲダラの類、はじめて見るめずらしい深海魚のほかに、燃ゆる緋のような色に映ゆるめずらしいエビの類もまじらている。

ぽかんとしてながめている筆者の足もとへ、

「先生これはなんでしょう?」

といって船長が珍奇な動物をポンと投げだした。

驚いて、じっとながめて見たら、それはまっくらな深海底をはいまわつているアンコウの一種で、風流魚と呼ばれているめずらしい姿の魚類であった。 |

④ グロテスクな風流魚(ふうりゅううお) top

魚類の胸鰭(むなびれ)は他の脊椎動物の前肢(まえあし)に、また腹鰭(はらびれ)は後肢(あとあし)に匹敵するもので、ともに水をかいて体を前進させるために役立っているといわれているが、風流魚の場合、はたしてそれは本当であろうか。

この奇魚が褄んでいるのは、深さ三百ないし五百メートルの深海底であるが、体内にうきぶくろを持たない点から見ても、水面に浮び出たり、餌料(じりょう)をもとめて泳ぎまわったりする、能力がないことは明らかで、それにつれて、鰭(ひれ)の用途がまるでかわっている。

それはとにかく、この魚は大きなおたまにゃくしかと思われるほど姿が奇々怪々である。

前のほうの三角の部分が頭で、後方にのびている細い部分が胴体である。

前額の先端が突きだして劔状突起になっているが、これは海底の砂底を掘り起して餌をあさるのに役立っている。

その突起のすぐ下にいちぢるしいくぼみがあり、その中に先端が丸くなった短い触鬚(しょくしゅ)がおさまっている。

これを前方にたおしてひらひらさせると、餌かと思ってさまざまな小動物が近づいて来る。それをねらいすまして、大きな口の中ヘパクッとほうむろうという巧妙なしかけであるが、なんとしても異様なのは鰭の構造である。

この奇魚は、体側から折れまがってとび出た、大きな腹鰭を交互に動かし、いくらか小さい胸鰭で前身を前身起しては、前へ前へと進んで行く。

つまり風流魚の胸鰭と腹鰭とは、あくまでも歩行の道具で、泳ぐためのものではない。

急に前進するさいは、巨大な腹鰭をうんとふんばり、胸鰭と尾鰭とて身をささえ、とぶようにして躍動する。

魚とも思えない役目をはたすこれらの鰭をX線でしらべてみると、胸鰭には一本の棘条(きょうじょう)と五本の軟条(なんじょう)とがあり、腹鰭には十二本の軟条が具(そな)わっていることがハッキリ見え、性能は歩行用のものでも、構造は立派な鰭であることにまちがいはない。

なお鰓(えら)は体の両側に、わずかに二個ずつしかないが、鰓孔(さいこう)は腹鰭(はらびれ)の付け根の背面に、小さな孔としてあいている。

体長は大きなもので百二十ミリ内外にすぎないから、姿はおそろしくてもこわがる必要はすこしもない。

風流魚の類は、ハワイ群島や西インド諸島の深海部にも棲んでいるが、その奇妙な形から、英語ではこれをパット・フイッシュ、すなわち蝙蝠(こうもり)魚と呼んでいる。

このほかツルウナギやらカラスザメやらめずらしい深海魚が、ウヨウヨはいっていたが、網がしだいに海面に近づいてきたさい、すくい取ったものであろう、マトダヒやカサゴの類が、一緒になってぴんぴんはねていた。

あらくれた漁夫たちが、それらを材料にして刺身や味噌汁の朝食を作ってくれたが、なんとそのおいしかったことは今も忘れられない。

「わしらにとっては、米の飯のほうがおかずで、魚が主食ですわい」

といって漁夫たちは、姿そのままのカサゴをたたきこんだ味噌汁を、何杯もすすっていた。 |

深海に棲む発光魚マルクチが細かいエビ類を捕食する光景

深海底をはい回る風流魚

|

大日丸から捨てる残飯をもとめて、船に追いすがってくるカモメやアジサシの大群に目を見はりながら、しっかり胃の腑(ふ)に海の幸をつめこんだ朝の一時は、今思いだしてもたのしいがぎりであった。

底引きの操業は、一回すくなくとも四時間はかかるので、天候その他すべてが好条件である場合、一日四回の作業を行えば、まず上成績とされている。筆者が日をかさねて、深海生物の宝庫駿河湾にすなどったその結果は、特筆に値するものがあった。

ところがこの思い出での大日丸はその後戦いのために徴用されて、はかなく東支那海の藻屑(もくず)と消えはててしまったということである。

深海の宝庫は依然として人々の開く手を待ってはいるが、今はその扉をひらくべき鍵がない。

なつかしの駿河湾――若き血潮に燃ゆる少年諸君の手によってふたたびこの秘境の宝庫が、一日も早くひらかれて、これら深海の幸が広く日本全国の家庭にむかえられる日の早からんことを筆者はのぞんでやまないのである。 |

深海に棲む真紅のメクラエビ

|

眼が極端に大きくなった深海性のダルマエビ

|

日本のすぐ目と鼻のさきである伊豆の近海に、世界にも珍らしいこの深海部を持っていることは、これからの若い少年諸君にとって、天与の幸ともいってよかろう。

top

**************************************** |