|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章

九章 南アメリカの奇獣

1 大蟻喰獣を生捕る top

① 未開の蛮地

南米の地図をひらき、隣国ボリビアとたえまない争いをくりかえしている小国パラグァイを見る。

この国は、その中央部を北から南に流れるパラグァイ河によって、東と西とにわかたれているが、その西半部であるチャコ地方は、その北方ボリビア共和国との境が、はっきりと区劃されていない未開の蕃地で、都市もなければ、そこに褄むインディアンその他の実数も種族も判明せず、人もはいらぬ大森林につつまれ、地形、動植物その他すべてのものが、文明の光に浴しつつある東半部とはことなっている。

スペイン人と土民との混血によって生れ出た現今のパラグァイ人は、チャコ地方にふみこむことをおそれ、その大原始林を探査することなどは、夢にも考えたことがないという状態である。

従って文化の光はおよぷはずもなく、南米の珍獣奇鳥は安住の地を得てはびこっているばかりでなく、水草を追うてその居をうつす原始民族どもも、兇暴性を発揮する必要もなく、きわめて平和な生活を送っている。

ロンドン動物学界から派遣されて、この原始的地域の動物調査に従っていたチッペンデール氏は、チャコ地方の中心部、南回帰線が通過する付近の部落に駐在して、その任務をはたしていたが、ある日のこと、ロンドン動物園とアメリカのある動物園とから、大蟻喰獣を一対ずつ生捕ってもらいたいという、熱心な依頼状を受けとった。 |

大蟻喰獣があさる白蟻の巣

|

② 策戦を練る top

平素よく訓練してあったインディアンの少年達は、鬣(たてがみ)狼の捕獲のために他へ派遣してあった。

いたしかたなく、生れながらの猟人とはいいながら、生きた蟻喰獣を捕まえる経験は持っていそうもない。

他のインディアンをやとって来ねばと思って、チッペンデール氏はさっそくレングァ族インディアンの部落をおとずれ、何事ぞと円陣を造ったインディアンたちのまんなかにどっかと腰をおろし、強いタバコをくゆらせながら耳をそばだてている土人たちに、なるべくまだ生長期にある若い大蟻喰獣を生捕りたいのだと、いいきかせた。

レングァ族の者どもは気のながい連中で、手っとり早く返事をすることをしない慣習であり、しばらくの間沈黙がつづいたが、十分ばかりたったら、孤児であったハクック・イゲワという青年が、突如として立ちあがり、タバコの煙を輸に吹きながら、

「よくわかりましたが、ご注文のような若い大蟻喰獣を生け捕るには、さまざまな困難がともなうのです。

このあたりに大蟻喰獣はたくさんいますよ。しかし仔づれのものに行きあうことは、めったにないのです」

とかたりだした。

「それに、あなたもごぞんじのとおり、大蟻喰獣の仔は、いつも親の背に乗っているのです。

そして、母親は死物ぐるいで仔を守るので、母を殺さずに、仔どもだけを生捕るのは、とてもむずかしいのです」

と言い出して、彼はだまりこんでしまった。

そこでチッペンデール氏は、

「母の命は、よぎない場合は犠牲にしてもよい。しかし万が一、親仔もろとも生捕ったら、その時はその時で、なんとかうまく親と仔を引きわけよう。

どうだね、明日の朝早く、おまえたちの仲間で、捜索隊を組織し、あのボリビア国境に近い白蟻の塔が林立している地域に出動して、大蟻喰獣のすみかを、つきとめて来てくれんかね」

ハクック・イゲワは、このもうしいでをこころよく引受けたので、チッペンデール氏はひとまず本拠に引きあげた。

③ 朗報を待つ top

待ちどおしい六週日が流れ去った。その間連絡の若者が、野猪と野うさぎの皮を持って帰っては、奥地へ進んだ狩猟隊が健闘しつつあるありさまを物語ったが、彼らは日々の糧となるアメリカ駝鳥やさまざまな野獣類を追いまわしているばかりで、かんじんの大蟻喰獣にはめぐりあわないのか、それに関する情報はすこしもなかった。

しかし小蟻喰獣なら、たびたびその姿を見たというが、チッペンデール氏がもとめている大蟻喰獣というのは、大形で美麗な色彩の獣類で。体には長い灰黒色の房毛が密生し、肩を横ぎる幅の広い白帯がある。

牝牡同色であるが、平素は湿気のある草原の中や、川や沼のほとりの森の中などに棲み、全然地上生活をいとなんでいる。

日中は体を横たえ、頭を胸の深い毛の中にうめ、脚を折りまげ、太い大きな尾をまいて体に密着させ、終日眠りつづけている。

食物は白蟻および蟻とそれらの幼虫にかぎられるのであって、数百の虫群を、そのねばり気のある長い舌でなめとり、電光のような早さで口内に吸い入れる。

春になると牝は一頭の仔を生むが、仔は長いあいだ母の背の上におかれ、哺乳数ヵ月、幼児がみずから蟻をもとめ得るようになってからはじめて独立する。

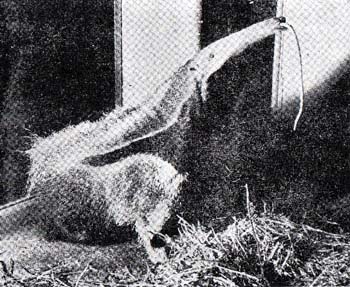

体が前者の半分ぐらいしかない小蟻喰獣は、主として樹上生活をずるもので、南米および中米の森林内に棲む。

体はやわらかくて厚い絹糸様の体毛でつつまれ、背面狐赤色、下面は灰色で、体毛は灰褐色または黒色で、先端が黄褐色をしている。尾はものにまきつく性質があって、ふさふさしていない。

さて、六週間目もおわりになり、大瞶喰獣狩は、つぎの乾燥期までのばさなければなるまいかと考えられた。

そこへ前線から帰って来たハクックーイゲワが姿をあらわし、失望の色を浮べているチッペンデール氏のそばにうずくまった。

本年はおそろしい旱魃なので、肺魚が見あたらない話や、野猪がおそろしく肥えている話や、レングァ族の間にとりかわされるよもやま話をひとくきりした後に、さてと、ひらきなおった彼は、

「旦那! 我々は仔づれの大蟻喰獣を森のかたすみに追いこんで、ご命令を待っているのです。

場所は、これから六マイルほどさきの湿原地帯です」

と耳よりな話を悠然と告げた。

④ 怒り狂う奇獣 top

チッペンデール氏は、その場所をよく知っていた。

そこで報告をきくなり、かねて用意の駿馬に鞍をおき、ハクック・イゲワをともない、一鞭(むち)あてて馳せ出した。

現場に到着してみたら、猟人たちは、焼けた二本の大樹の根もとにたむろしていた。

一方大きな椰子の木に、細い革紐で胴体をきりきりしばりつけられている大蟻喰獣のみごとな牝が目にはいった。

その背には生後二ヵ月ぐらいと思われる仔どもが、しっかりとしがみついていたが、怒りくるっている親を尻目に、おさなきものはねむそうなまなこをしばたいて、ふしぎそうにあたりをながめていた。

喜びいさんだチッペンデール氏が、馬よりおりて母獣に近づいたところ、彼女はカンガールのような姿勢で立ちあがり、両手を左右にひらき、するどい爪をさかだてて、よらばかきむしろうと身がまえた。

その長い口は、左右にゆれて今にも噛みつきそうなようすであったが、仔どもは位置が垂直になったので、あやうくすべりおちそうになり、おとされまいと懸命にしがみついていた。

「母仔もろとも生捕ったら、それからさきはなんとかしてやる」

と晢った言葉を、チッペンデール氏は思いだした。

なんとかして仔どもをうばいとる算段をしなければと頭をひねっていたが、あまり近く進めば、馬をもかきむしるといわれているあのするどい鉤爪によって殺される。 |

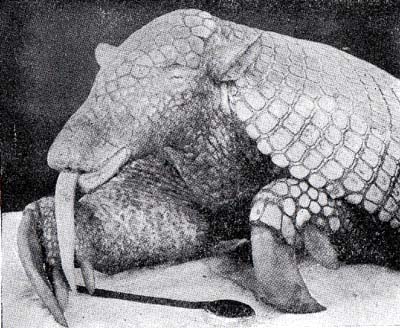

南米の大蟻喰獣

|

思いめぐらしているうちに、ふと一人の猟人が、二つの分銅がついた投げ繩を腰にさげているのを見いだした。

「これこれ」

とチッペンデール氏はうなずいた。

そしてハクックをさしまねいていて耳打ちした。

怒りをやわらげた大蟻喰獣が、四足を地につけて、這行(しゃこう)の姿勢になったのを見すまし、ハクックはいきおいよく頭上に投げ繩を回転しつつ相手に近づいてゆくや、手練の神技で一つの球は大蟻喰獣の前脚に、他の球はクルクルクルと頭から胴にかけて後脚にからみついた。

こうして兇暴な相手もわけなく地上にたおされ、はげしい叫び声をあげて、飛んで来たボールをかきむしろうとしたが、すべての努力は無益であった。

そして母の鬣(たてがみ)にしっかりつかまっていた幼きものは、難なくとりおさえられ、根拠地は運ばれることとなった。

目的どおりのみごとな幼児を手に入ることはできたが、つぎは、投げ繩を受けて怒りたけっている、あのたくましい牝をどう処置しよういうことが問題った。

猟人ともども相談をかさねた結果、長さ三十フィートの革の投げ縄四本のさきに輪をつけてその中に、前後両脚端を入れ、繩の他端を足の早い四人の猟人が持って、各反対の方向にそれを引きしめ、相手が身動きのできないようにする。

その間に捕虜に近づいて、体にからみついた投げ繩をはずし、その後うまく脚の革紐をはずそうということになった。 |

樹にのぼる小蟻喰獣

|

万事が予定どおり進行し、四人の猟人が革紐を手にしてさだめの位置についたので、のこりのものすべてを危険区域外に立ち去らせ、チッペンデール氏みずから大蟻喰獣に近づいて、からみついた投げ繩をときはなした。

そしてすばやく馬にとびのるなり、

「革紐をとけ」と号令した。

四人の猟人は手にした長い革紐を蛇のようにゆり動かしたが、手練のわざで、四脚にはまっていた輪がはずれ、けげんな顔をした大蟻喰獣がすっくと立ちあがった。

そして体をブルブルッとゆり動かすなり、暗い森のただ中をさして、脱兎のごとく逃げこんだ。

⑤ 霧の都ロンドンヘ top

本拠に帰りついてみたら、チッペンデール夫人は、台所の一隅に石油箱をおき、その中に厚い羊皮をしいて、おさない大蟻喰獣のための、べッドをもうけていた。

迎えられたおさなきものは、その日のできごとを知らぬげに、ゆっくり寝ついていたが、翌朝目ざめてみたら、お客さまは早くも床をはなれ、床の土をさんざんにかき起して、そこに現れ出る蟻を喰べていた。

おどろいて顔を出したチッペンデール氏に向い、小さな爪を立てて敵意をしめしたが、その後愛の手がおよぶにつれておとなしくなり、土語でアイトクック(小さき者)という名をもらって、よき家族の一員となり、海山千里の旅にのぼる訓練を受けるようになった。

最初アイトクックは、相当広さの柵の中に入れられ、天然の食餌である蟻や白蟻を、充分にあたえられて育てられたが、そのもっとも好むものはファイヤーアントと呼ばれる赤蟻とその卵とであることがわかった。

その巣の中へ長い口を突きこんで、むらがりおそう蟻どもを、おかまいなくなぎたおしてむさぼり喰うその嬉しげな顔つきは、まことに愛らしいきわみであった。 |

午睡からさめた大蟻喰獣

(まず猫のように伸びをして長い舌を出す)

|

これに反して小蟻喰獣の類は汁のおおい白蟻を好んで食する。

約三ヵ月半、チッペンデール氏の家族の一員となっていたアイトクックは、やがて旅行の訓練を受けることとなり、蟻食を減じて、ゆで玉子や生牛肉をきざみこんだ新鮮な牛乳をあたえられるようになり、また、一日に数時間、金網張りの箱の中にとじこめられることになった。

その訓練のおかけであろう。アイトクックはパラグァイの原始林から万里の旅をおえ、花の都のロンドンへ、なんの故障もなく到着した。

そしてロンドン動物園の呼びものの一つとなったが、成長するに従い、母の性質を受けたのであろう。

その戦闘心は大いに発揚されていったという。

2 装甲獣大アルマジロ top

① シャイアント・アルマジロとは

台湾や南中国などに、穿山甲(せんざんこう)といって、体が堅い鱗(うろこ)でつつまれた動物がいる。

これに似た南米の奇獣アルマジロは、貧歯目に属する動物で、体の背面には数多くの骨質板がならんで、鎧(よろい)をきたように見え、もし、身に危険がせまると、体をまいて毬状になり、首や四肢をちぢめて堅甲の中にすくんでしまう。

すると、どこからも噛みつきようがなくなってしまう。

地中にトンネルを掘って潜行することがじょうずな夜行性の動物であるが、その代表的なものには六帯(ろくたい)アルマジロといって、体の背面に六~七個の可動性骨質板をかぶっているもの、三帯(みつおび)アルマジロといって、可動性の骨質板が三個あるもの、九帯(くおび)アルマジロといって、可動性骨質板が九個あるものなどがあるが、いずれも大きさは猫ぐらいなもので、べつにおそろしい動物ではない。 |

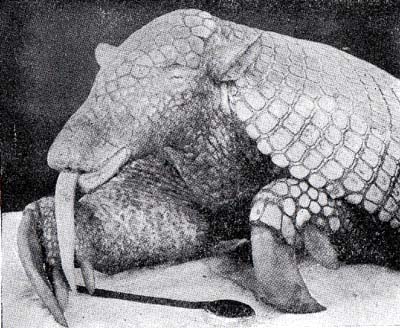

ニューヨーク動物園に収容されたジャイアント・アルマジロ

|

ところが南北西アメリカの第三紀のころの地層の中から、グリプトドンと呼ばれる巨大なアルマジロの化石が発見されているが、これは体の全長が四・八メートルもあったものらしい。

してみれば前世紀には、このようなアルマジロのジャイアントが地上を横行していたことは確実である。

今から三十年ばかり前に、深海探検で有名なウィリアム・ビーベ博士が、南米ギアナで、尾をのぞいて体長が約一メートルにもたっする、プライオドンテスと呼ぶ世にもめずらしい大アルマジロにめぐりあった。

この事実により、南米の原始林には古代の大アルマジロの残党が、まだ生きているな、という感を深からしめたが、昔からこのものを知っている土人どもは、その兇暴性におそれをなして近よらない。

② 怪物に襲わる top

世間の人々は、なんでも大きいもののことをジャイアントと呼ぶが、ここにいうジャイアント・ルマジロは、今まで人に知られているアルマジロから見れば、考えてもおよばぬほど巨大なものである。

主として白蟻や地虫などを喰べて生活している夜行性の動物であるが、その性質が兇暴で危険なこと、ピュマと呼ばれる豹などと、同列におかるべきものである。

これは英領南米ギニアに現存し、前世紀に地上にさかえていたという、体長が二メートルあまりもあった大アルマジロを思い起させるもので、なんとかしてそれを生捕りたいというのが、世界各地の動物園の念願であった。

今から約三十年前のこと――前述の潜水球による深海探検によって有名になったウイリアム・ピーベ博士が、米国動物学会の英領ギニア熱帯研究所に勤務していたころ、四回もこの怪物に遭遇したので、なんとかして、捕まえたいものだと考えつづけていた。

ある暗い晩のことである。博士が夜道をいそいでいると、なんとも得体の知れぬ奇獣が、気味のわるいうめき声をだして前面を横ぎり、散っている落葉をカサコソとかきわけて姿をかき消した。

不意打ちをくらった博士は、腰をぬかさんばかりにおどろいたが、これがジャイアント・アルマジロだとわかったので、さっそく部下にしていたインディアンの猟師に、それを捕獲することを頼んでみた。

ところが彼はニタニタ笑いながら、

「わしに虎を二頭生捕れというご命令なら、いつでも引受けますがな、どうもあれだけは」

と頭をかいて引きさがった。

③ 思わぬ敵襲 top

そのようにおそろしい動物とは夢にも知らなかった博士は、ある日のこと、この力強い動物装甲ともいうべきものの、かくれがに間違いないと思われる穴を発見した。

さっそく、めしかかえの猟師をつれて来てそれを見せ、中にひそんでいる主を引きだす方法はないものかと相談をかけた。彼はあたりを嗅ぎわけながら、

「たしかにいますよ。なんとか生捕る工夫をしましょう」

といってかけだしたまま早くもおそれをなしたか、帰って来なかった。

「よし、それならば単独で捕まえてくれるぞ」

と博士は立ちあがったが、 |

若いジャイアント・アルマジロの姿(体重32kg)

|

「待て待て、この前の経験によると、相手はすこぶる逃げ足の早い動物だ。

即座に押しこめる頑丈な檻を用意しておかねば」

と、そのしたくに出かけようとした刹那、穴の奥の方で、ものすごいうめき声がして、かって絵で見た古代のアルマジロであるグリプトドンの、それにまがいもないような巨大な尾が現れた。

ときは薄暮に近かった。

この動物は月のない闇夜でなければ穴から出て来ないときいていた博士は、怪物の不意の出現にすくなからずおどろかされた。

そのうちに尾がするすると動きだして、そのさきが地上に現れて来た。

そして中から蹴とばす土くれが、穴の中にうず高くもりあがるようになった。

こうなってはさすがの人間も、ものごとを理性的に処置することができなくなるもので、世界に絶無であるこの奇獣を、ニューヨーク動物園に送りたい一心から、博士は猪突的にその場に近づき、怪物の尾のさきをにぎりしめた。

こういう場合、普通のアルマジロなら、死力をつくして穴の奥へ逃げこむものであるのに、この怪物の戦法は全く予想に反していた。

彼は尾を引かれるままに、速力をくわえて飛びだして来た。

そして猫のように目をカッとひらいて向きなおり、博士に猛撃をくわえるなり、飛鳥のごとく闇に消え去った。

さいわいにして、相当距離があったために、博士は重傷こそ負わなかったが、おそろしい鉤爪のさきで、目のあたりをこっぴどくかきむしられた。

おしくも相手に逃げられたが、その穴はあらたに掘りつつあったものらしく、深さはわずかに二メートルあまりであった。

従って奥へ逃げこむ余地がなかったので、やにわにとびだして来たのだとわかったが、とにかく手ごわい相手であった。

④ 珍獣の正体 top

その後いろいろ苦心をかさねた結果、このめずらしい動物の若いのが一頭捕まえられた。

それでも、体長が一メートル以上あったが、その姿はここにかかげた写真のとおりで、若いとはいいながら、おそろしく強大な、新脚の中指の爪の長さが約五インチ(15cm)、舌の長さが同じく五インチ(15cm)もあった。

アルマジロの類は貧歯類と呼ばれているが、このものはプライオドンテス(鋸歯獣=きょしじゅう)と呼ばれ、六十四個のこまかい歯をそなえている。

舌は非常に長く、先端が三つないし七つにわられ、半円形角質のこまかい歯状突起が無数にある。

舌全面に生えているその数は、少なくとも二十五万はあると推定されているが、この装置と多量に分泌される粘液質の唾液との作用で、たくみに蟻や白蟻の多数を捕食する。

前脚の中指の鉤爪(かぎづめ)は他の指のものにくらべて強大であるが、これがおそろしい武器で、白蟻や蟻の巣、さては朽木をかきさばいたり、土中にトンネルを掘ったり、それを逆用して敵にはむかったりする。

その腸管は草食獣ではないのに、非常長長くて十ニメートル以上にもたっする。 |

ジャイアント・アルマジロの恐ろしい鉤爪(かぎづめ)と長い舌

|

top

**************************************** |