|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章

十三章 宗教と動物

230

1 キリスト像を宿す聖魚 top

① 魚体に宿る聖像

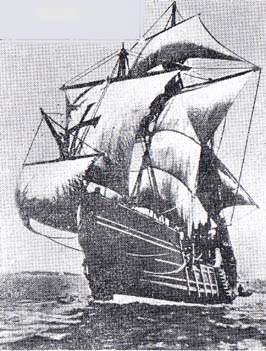

コロンブスは、信仰のあつい対であったとみえて、第三回目の新大陸への航海にさいし、初めて目についた島を、トリニダッド島(三位一体の意)と名づけたが、それよりさらに数日間航海をつづけて、南米のオリノコ河口をすぎでバリア湾に到達した。

その時コロンブスは、自分の船は、人間界から消えうせたエデンの園にむかって進んでいるものと考えていた。

その航海中、さまざまな魚を捕えて、食用に供したことはいうまでもないが、それらの中に、これからのべる奇魚もまじっていたであろうことは、容易に想像できる。

もしコロンブスが受難のキリストの聖像をその身にやどしている異様な魚が、そのあたりにいることを知ったならば、エデンの園の信念をますます |

|

|

|

新大陸を発見したコロンブスと彼の乗ったサンタ・マリヤ号 |

強め、スペインの女王に、これを報告せずにはおかなかったはずである。

さてその奇魚の話にうつるが、南米の東部沿岸や、西インド諸島の町々の古物商の店頭には、十字架にはりつけられたキリストの像が、浮き彫りのようになって現れている海鯰(うみなまず)の頭蓋骨が、うやうやしく飾られているのを見ることがある。

これを聖壇にまつっておくと、厄よけにもなるし、病魔を防ぐためにも役だつと語り伝えられているが、珍重されるのは頭蓋骨だけである。

頭蓋骨の前端を上にして、口蓋部をうかがって見ると、いばらの冠をかむって、十字架につけられ、頭部が照りかがやき、腰部にゆるやかな衣をまとっているキリストの聖像を、まざまざと認めることができる。

② 聖像をつくるもの top

|

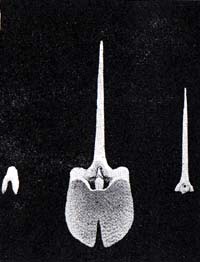

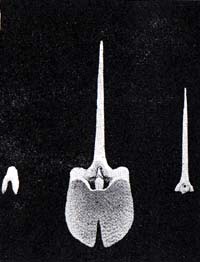

ケタホナマズの口蓋に見られるキリスト像

|

4~5歳のケタホナマズの

頭蓋骨のX線写真

|

4~5歳のケタホナマズから

取出した一対の聴石

同じく楯、胄と槍

|

聖像と頭部の背面をかざる、後光がさしているように見える骨片は、十字架をのぼるための階段を現わしているのだという人もあるが、この頭蓋骨をひっくり返して、背面から見ると、その位置に、キリストの処刑に従事した、ローマの兵士の胸当てと槍とを形どっているといわれる骨片を認めることができる。

またこの頭蓋骨を手にとって振ってみると、その内部のどこかに、二つの玉のようなものがあって、カラカラと音をたてる。

それは兵士たちが、イエスの衣をわけとるために、投げたサイコロの音であるという。

一七八九年に記載されたこのふしぎな魚にかんする記事の中に、

「頭蓋を分解してみると、その骨片の各々は、救世主が受難の際に用いられた、道具のあるもの、たとえば十字架、槍、釘などを現わしている」と書いてあるが、要するにこれらは、迷信的な作り話であることはいうまでもない。

ところで、それらの奇異な形をした骨片は、科学的に見てどういうものであろうか。

まず、僧侶が衣をまとったように見える部分は、脳を保護するために、左右からのびて密着した皮膚質の頭骨で、着衣の裾の間、すなわち人体と見ゆるものの股の間にある場所は、嗅覚をつかさどる器官のあるところである。 |

聖像を宿すケタホナマズ

奇怪なケタホナマズの骨骼(側面図)

|

十字架の位置は脳の下底にあって、吻端(ふんたん)までのびている堅牢な中軸骨骼である。

この頭蓋骨をふると、サイコロをころがすような音がするが、これは浮び出ているキリスト像の腕の下にひそんでいる、骨質の容器の中に入っている聴石で、その聴室を切りひらくと、魚体の成長度をしめす年輪がある一対のまるい聴石が現われる。

後光と見える部分は、三対の骨片よりなるが、その一対はいちじるしく大きい。

これらはウェーベル氏器官と呼ぶもので、我々の中耳内にある耳内小柱骨のような、鰾(ひょう)と耳室とを結合させて、音波を伝える一連の小骨鎖である。

我々の聴感器には、体の位置を知るための三半規官と、聴覚をつかさどる蝸牛殼(かぎゅうかく)とがあるが、魚類では蝸牛殼がないのが本態である。

ところが鯰の類では、聴覚をつかさどる聴石(ちょうせき)があんがいに発達している。

これは頚椎(けいすい)の一部分から分化したもので、鰾(ひょう)と耳室とが連絡しているため、平衡器官としての働きのほかに、水中をつたわってくる音波をも、多少感知することができる。

多くの動物学者は、鰾は肺魚類に現れている一対の肺のようなものから分化してきたものと考えているが、大多数の硬骨魚の鯉は、外界と完全に絶縁せられ、ただ浮沈をつかさどる器官としての作用のみをいとなんでいる。

ところが少数の魚類、特に鯰(なまず)類では、鰾は喉の部分で外界と通じ、浮沈をつかさどるばかりでなく、発音作用をも営む。

しかし鯰類はなぜなくのか、水圧の増減をどうして知るのか、そのような生理的な問題は、少しもわかっていない。

前記の聖魚の頭蓋骨を、背面から見ると、ローマの兵士の楯(たて)や胄(かぶと)といわれているものは、皮膚質の骨片で、頸部から後方にのびて、魚体の背部を保護すると同時に、游泳に役だつ強力な筋肉の付着点となっている。

この受難のキリストをやどす聖魚は、ケタホナマズという海鯰中でもっとも大きなもので、二対の長い触鬚(しょくしゅ)をそなえ、背鰭は三角の桁帆状で、強烈な鋸歯がある長い棘(とげ)をそなえている。

ローマ兵の槍といわれているのはこの棘条(きょくじょう)である。

その前方に短い第一棘条があって、長大な第一背鰭(せびれ)が前に倒れるのを防ぎとめているが、これが十字架の釘と呼ばれているものである。

③ 聖魚の父性愛 top

淡水性の鯰類のように、海鯰もまた敏感な触鬚を動かし、海底を這いまわって餌をもとめる。

その多くは沿岸性で、泥ぶかい河口などに集まり、にごった水のところに好んで棲息するが、視覚はするどくなく、触覚、味覚などにたよって餌を求める。

ところがふだん生活している泥ぶかい場所は、産卵にも幼魚を育てるにも不適なので、産卵する時期になると、ふしぎな処置がとられるようになる。

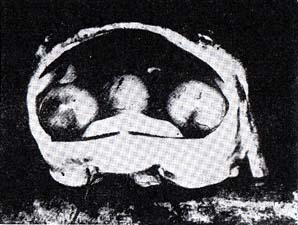

南部アメリカの大西洋岸に棲むケタホナマズの卵は、金藍(きんらん)色でその直径は四分の三インチ内外である。

産卵数は約七十個であるが、卵が孵化して、稚魚の体長が二インチ前後になると、初めて自分で餌をもとめるようになる。

つまり卵からかえって、首尾よく生長すれば、元来が強壮な魚なので、稚魚は生存競争に打ちかって、生をまっとうすることになる。

ところで卵が大きければ大きにほど、貪食性のカニやその他の魚などの目につきやすく、危険率がすこぶる大きくなるので、卵が生みおとされるやいなや、見まもっていた雄魚がツッと進みよって、その卵を自分の口の中に入れ約十週間、口中にふくんで、仔魚が孵化(ふか)するのをまつ。 |

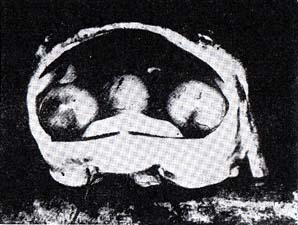

雄魚の口に含まれた孵化前の卵

|

その間口はいちじるしくひろがり、食欲は全くなくなるが、この珍らしい父性愛の発露で、卵は安全にまもられる。

孵化した稚魚は、体長が一インチ四分の三ぐらいになっても、まだ雄の口中にとどまっているが、それらは、父親の口の中に流れこむ海水がもたらす、浮游生物を餌として生長する。

その後、稚魚(ちぎょ)がしだいに生長して、体長が四インチ内外となり、独立生活を営むことができるようになっても、なお雄魚の口のそばを去らずに群泳しているが、いよいよ大丈夫との自信をうると、初めて一人歩きをするようになり、雄魚も食欲を回復して、猛烈に餌をもとめるようになる。

ところで雌魚は、卵を産みはするが、母性愛は全然無く、自分の生んだ卵を喰べるばかりか、孵化した稚魚をも追いまわす。

従って雄魚にとっては、雌はおそろしい害敵のひとつである。

主客転倒といおうか、世の中には、おかしな雌雄もあったものである。

2 祈りを捧ぐカマキリ top

① 虫界の偽善者

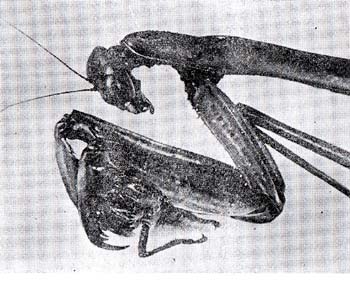

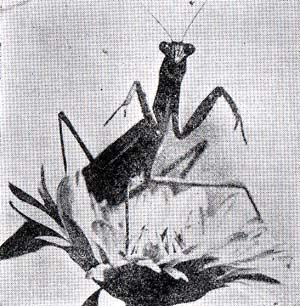

英語をかたる国々では、プレーイング・マンチス、すなわち「祈りをするカマキリ」という言葉が使われているが、これはカマキリが、草の葉や木の枝にとまって、餌が近づくのを待っている姿が、聖壇にぬかずいて、祈りをささげている人々の姿に似ているからである。

両手を折りまげて前半身を立て、大きな眼をぎょろつかせて、好餌をねらっているようすは、カマキリが持って生れた独特のポーズである。

カマキリは、昆虫の中でも大食いので、数多くの虫をとって喰うのであるから、害虫駆除という立場からいえば、保護してやるべきもののひとつであろう。

しかし、そのような立場から離れて、南欧からスエズ付近の近東諸国にかけて、カマキリを、超自然的な力を身にそなえた、聖なる動物であるとして、尊ぶ風習があるのはおもしろい。 |

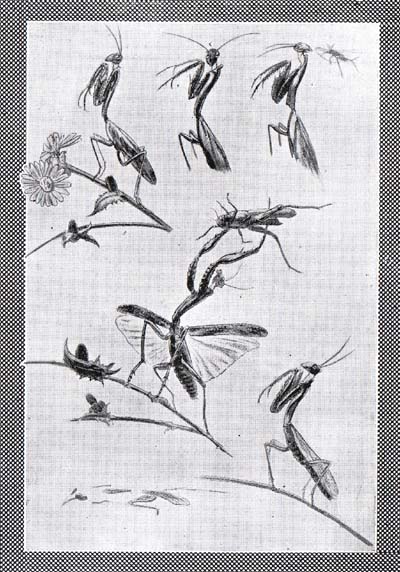

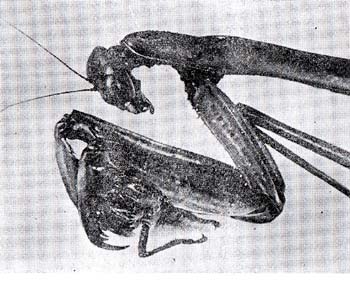

三対の脚肢をひろげたカマキリ

|

庭園の恐龍、カマキリ

|

たとえば回教徒は、カマキリは常に聖地メッカに向って手を合わせている聖なる動物であるとして貴んでいるが、イタリアや南フランスの無智な農民たちは、カマキリを傷つけただけでも、身に不幸がおよんでくると信じている。

またアフリカのホッテントットは、カマキリを聖なる動物とあがめ、それが肩にとまった人は、聖者になると信じている。

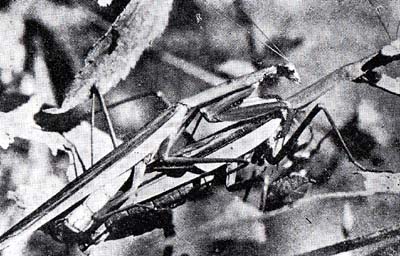

カマキリは、誰でも知っているとおり、三対の脚肢(きゃくし)のうち、鎌状の前脚は歩行の用をせず、そのかわりものすごい歯があって、ねらっている虫どもが近づいてくると、電光石火のはやわざで、前脚をのばして、それを捕えてしまう。

ある自然科学者は、カマキリは庭園にすむ恐龍であるといったが、なるほど大きな黒い眼をむきだし、細長いおそろしい姿で、しずしずと歩いているありさまは、ささやかな昆虫ともにとっては、多大の脅威であろう。

しかし人間には無害で、よく害虫を退治てくれるのであるから、無益な殺生をするのはよくない。

我々が庭園などで、普通目にするカマキリには、緑色のものと褐色のものとあるが、前者は雄で後者は雌である。

雄の翅はよく発達して、腹部よりも長いものが多く、それを左右にひろげて、近い距離を飛ぶことができるが、雌の翅は雄ほど発達せず、また腹部が肥満しているので、飛ぶことができない。

わが国には、普通のカマキリのほかに、コカマキリ、ラビロカマキリなどがいるが、これらは東洋各地にひろく分布する種類である。

② カマキリの発育 top

カマキリの卵は、一種独特の形をした卵のうの中におさまっているが、その中に、平均二百五十個の卵が産みこまれている。

雌一匹で二、三個の卵のうをつくるものもあるから、せまい面積の庭に、産卵力のある雌が数匹すんでいたとなると、春ともなれば、数えきれぬほどのカマキリが生れでるはずである。

しかし秋になっても、いっこうに彼らの姿がふえていないところを見ると、孵化したものの、生存率があんがい小さいものであることを想像することができる。

カマキリは孵化してから親になるまでに、九回脱皮してしだいに大きくなる。

つまり漸変態といっていつのまにか親の形になるが、生れた直後の幼虫でも、立派に親の姿をしている。

そしてその時から、虫をとって食べる。

最初は蚊のような小昆虫を喰い、後には蠅や蜂などを喰べ、体が大きくなると、大形の昆虫、たとえば、セミやスズメガなどのようなものを好んで喰べる。 |

蜜蜂を捕えたカマキリ

|

大きなアゲハを捕えたカマキリ

|

③ 書斎の愛嬌者 top

|

とらえた昆虫を喰おうとするカマキリ

|

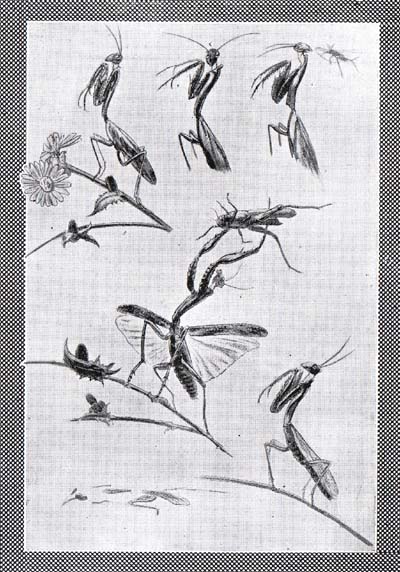

カマキリのさまざまな姿態

|

ある春の日のこと。家の後庭で胡桃大の力マキリの卵のうが、木の枝にぶらさかっているのを見つけた。

その枝を折りとって、ガラス瓶にさし、机の上において、毎日おこたらず観察していたところが、数日たってから、その卵(らん)のうの一角が破れ、豆粒ほどのカマキリが、ピョコリピョコリと飛びだしてきた。

そのいずれもが、立ちどまると祈りの姿勢をとるようすは、まことにほほえましい光景であった。

それらの中から六匹を手元にのこして、他はことごとく庭に放してやったが、その六匹は逃げられぬように、口をガーゼでつつんだ広口壜に入れておいた。

餌として昆虫を与えるには、余りにも小さいので、木の葉に蜂蜜をたらしたものを、壜の中に入れて養ってみた。

喜んで蜜をねぶっていた幼いカマキリは、メキメキと成長してきたので、次にはアブラムシその他の昆虫を喰べさせた。 |

ところが結果は良好で、最初は一週間ごとに、親になりかけてからは、十日または十四日目ごとに、規則ただしく脱皮を行ったが、成長するにしたがい、食欲は盛になり、共食いをし兼ねないようすなので、これはあぶないと思い、充分に食物を与えていたが、ついに悲劇の日がおとずれた。

ある朝のこと、どれが犯罪者かわがらなかったが、総数六匹が、まさに四匹に誡っていた。

これはいかんと考えたので、残った四匹は、別々の容器に入れて飼育することにあらためた。

龍車に向う蟷螂(かげろう)といい伝えられているとおり、力の強い鳥であろうと獣であろうとおかまいなしに、例の鎌のような手をふり上げて立ち向う、カマキリのがむしゃらぶりは、昔から物笑いの種となっているが、ただ一つ、この猪武者がおじけをふるって、寄りつかないものがある。それは蟻の類である。

蟻どもは、孵化して卵のうから出たばかりのカマキリの仔を襲撃して絶滅させたり、脱皮するため静止しているカマキリに喰いついて、ひどいめにあわせる。

そういうこととは知らずに、カマキリの餌が欠亡した時の用意に、ふさい黒蟻をとらえて養っておいた。

ある日のこと、適当な食物がなかったので、その黒蟻を与えたところが、憤激したカマキリは、蟻どもを力のかぎり蹴とばして、身近に上せつけなかった。ちょっと留守をして帰って見たら、これは大変、脱皮したばかりで、まだ体がやわらかかった二匹のカマキリが、黒蟻どもの逆襲をうけて、喰い殺されていた。 |

鎌のようなカマキリの前脚

|

しかし元気のよい大きなカマキリは、もし食物が全くないとなれば、好まない蟻でもとって喰べることは後にわかったが、最初六匹であった大切なカマキリが、思わない出来事のためにぞくぞく斃れて、とうとう元気なのが、ただの二匹となった。ところがこの二匹が、さいわいに雄と雌とであったので、雄をカマ太郎、雌をカマ子と名づけて家中で寵愛した。

④ 雄に降りかかる厄難 top

|

花に近寄る虫を待構えるカマキリ

|

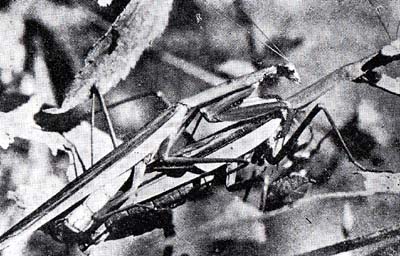

カマキリの交尾――雄(上)が雌に喰われる寸前

|

その後、カマ太郎とカマ子とは順調に成育し、七月のおわりには成熟して、りっぱな親になった。

そこで二匹を正規の昆虫飼育箱に移し、注意ぶかく飼育することにした。

飼育箱の中には、木の枝を植え込んだが、これはカマキリが餌をとるにも、体を休ませるにも重要な役をする設備で、彼らは歩行用の中脚と後脚で枝につかまり、頭を下にして餌をとり、脱皮の際にも同じ姿勢をとる。

食物を充分にとって体が肥大すると、伸縮しないキチン質の外骨骼をぬぎすてて、新な体に適する衣を身にまとわねばならない。

そのために脱皮の現象がおこるのであるが、その際には、まず背中線に沿って皮貭にさけ目が現われる。

そして我々がボタンで中央部をとめてあるコンビネーションを脱ぐ時のように、スッポリと体を脱出させる。

かく

して古い衣をぬぎすてるたびに、からだは半インチほどのびるが、最初は柔らかであった新しい皮膚も、空気にふれて乾燥すると、見る見るかたくなって色づいてくる。

カマ太郎とカマ子とは、しだいに人になれてきて、箸の先につけた肉の小片をゆり動かすと、虫けらと思うのであろう、勢よくとびついてそれを喰べるようになった。そしてサジで水をすくって与えると、喜んでそれを飲むようにもなったが、彼らの食物は、大きな蠅、蛾、蝶、毛虫などであった。

虫の姿に見えるものは、何でもうまいものと直感するらしく、黒い大きな眼をかがやかし、猫が鼠をねらうようなようすで獲物にせまり、電光石火おそろしい鎌をつき出して相手をほふるさまは、まことに興味ぶかい。

八月になってからは、このカマキリどもは非常によくなれ、来客の接待のために応接間に放っておくと、逃げ去ろうともせず、家人の頭や肩にとまったり、窓にたかっている蠅などを見つけると、大きな翅をひらいて襲いかかったり、気がつかすに話しこんでいる客人を、アッといわせることがしばしばあった。

ところで、雌雄の生殖素がしだいに成熟するにつれ、繁殖の本能が、自然に発現してくる気配が見えてきた。

八月なかばのことであったが、いつものとおりカマ太郎とカマ子とを応接間に放っておいたところが、カマ子が窓にとまっているのを、チラッと見たカマ太郎が、そろりそろりとそのそばに近より、翅をひろげて羽ばたきをした。

そしておのれが存在を雌に知らせるようすであったが、しばらくの間は、両者相当間隔を保ってにらみ合っていた。

そのうちに二匹がたがいに近よったり遠のいたり、頭をゆり動かしつつカーテンのまわりを這いまわっていたが、そのうちに、勇気を奮い起したカマ太郎が、カマ子を目がけて体あたりと出た。

そのせつな、カマ子は目にもとまらぬ早わざで鎌を振りあげ、カマ太郎の体をしっかり抱きかかえるなり、相手を頭からモリモリ喰べはじめた。

カマ太郎は、頭をかじりとられたので、脚をバタバタさせてもがいているばかりであったが、その間に交尾の目的は達したらしかった。

子孫をのこすためには、その身を雌の餌食となるにまかせて、非業な死をとげねばならぬ雄の姿は、まことに悲惨なものである。

いっぽう愛のきざしも見せないカマ子は、カマ太郎の翅と脚とをのこして、その全身を喰いつくし、満足そうな顔をして、舌なめずりをしていたが、相手のカマ太郎は、雄としての使命を果しはしたものの、相手に頭をかじりとられたまま、それから一時間あまりも、カマ子の背にかじりついていた。

こうして、カマ太郎の身は一瞬にして亡びてしまったが、その種をやとしたカマ子は、時を経て数多くの卵をうみ、次の年の春、吹きくる暖い風によびさまされて、無数の祈りをささげる聖者が、この世に姿を現わしてきた。

あわれであるが、これはカマキリの雄の天命ななのである。

⑤ その後に来るもの top

秋になってからのカマ子の日常は、たいそうせわしくなった。

数多くの蠅を喰い、蝶や峨をおそい、時には与えられた、肉の小片に腹をみたして、充分な栄養をとっていたが、十月が近づくにしたがい、彼女の腹部は目だってふくれてきた。

そして十一月の声を聞こうという時に、飼育箱内の枯枝に卵のうをつむぐ用意にとりかかった。

カマ子は、枝をつかんでさかだちの姿勢となり、尾端を前後に動かしながら、白い泡がった液状物を分泌し、小さい触角を回転させることによって、その液を枝の適当な個所に厚くぬりつけ、特異な形をした卵のうをつくりあげてから、その中に多くの卵を産みこんだ。 |

カマキリの休息の姿勢

|

祈る偽善者

|

この作業は二時間余りで完結したが、完成した粘着性の卵のうは空気にふれるや否や固化して堅固なものとなった。

産卵後のカマ子は、食欲がしだいに減退し、しずかな仮眠をかさばるようになった。

そして挙動もすこぶる不活溌になり、枝を上下してものうげな日を暮らすようになった。

おとずれてきた霜夜とともに、雌としての責任をはたした彼女に終焉の時がきた。

固くなって飼育箱の底に横たわっていたその死骸は、その姿態を整備せられ、標本箱の一隅に名票を付し貯えられ、奇しき習性を物語る標本の一つとなった。

世にも珍らしいカマキリの夫婦、父親の犠牲によって世に生れでた、第二代の祈る偽善者どもは、おのれたちのために食い殺されたものの父性愛など夢にも知るまい。

3 白象と白牛 top

① 聖なる動物たち

どういうわけか、東洋では白猿、白蛇、白鹿、白鴉(はくあ)など、動物学上ではアルピ元スム、すなわち白子と呼ばれている純白の個体を、神のお使いであるとか、なにかのよいしるしであるとかいって、貴ぶ風習があるが、それらの中で、国民的信仰とむすびついて有名なのは、タイの白象とインドの白牛とてある。

これらは白色といっても、眼が紅くて、体に色素がかけているために純白色を呈するアルピュズムとは異なり、普通種とくらべて、体の色が少しうすいとか、白味をおびているというていどのものであるが、いずれも仏教の信仰とかたくむすびついて、仏徒がこの上もない尊崇の念をもって愛撫するものである。

いかに科学の光がさしてきても、白象や白牛を礼拝する宗教的信念は、消え去るものではないのであって、なぜそれらの動物が神聖視されるのであるか、説明の途がない。 |

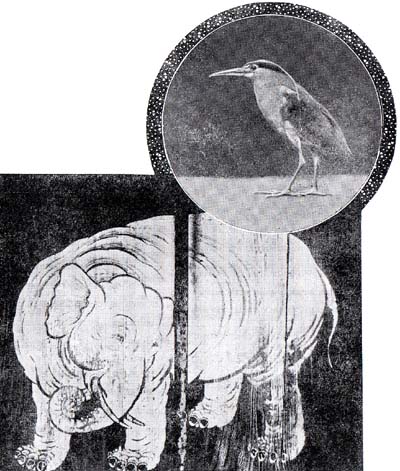

仏陀の乗物としてあがめられるセイロン島の象

|

② 尊ばれるタイの白象 top

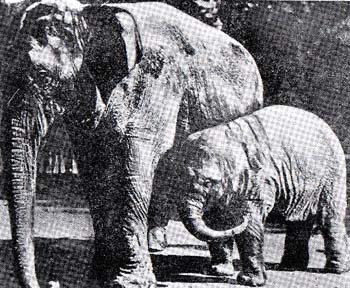

|

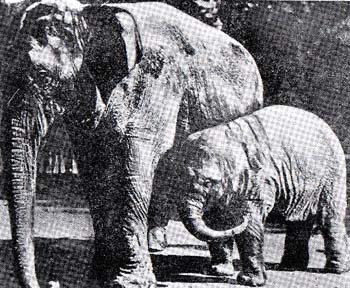

インド象の親子――白象はこの一種

|

美々しく飾ったタイ王室の飾り船

|

インド象のかわり種で、純白とまではゆかないが、体色が普通の象よりきわだってうすい白象は、タイやビルマでは、仏陀のかわいがられた神聖な動物として、国民一般の尊崇すこぶる厚く、タイの宮廷に飼われているものなどは、特別な飼育人をつけられ、王侯貴族にもまさる豪奢な生活をいとなんている。

その白象は真紅の絹ひもでつなぎとめられ、食物は金製銀製の器に盛って与えられ、真夏のころには、係りの者が、金の柄のついた大きなうちわであおぎ蠅や蚊を追い、夜になると、美々しく刺繍をしたかやの中に入れて、心よく眠るようにさせている。

その昔、この国がシャム王国として栄えていたころには、白象の発見者は莫大な賞金を与えられたうえに、貴族に列せられ、一生涯租税を免除されるという恩典に浴することになっていた。

第二次世界戦争前のことであったが、タイ国北辺の密林中で、一頭の白象がとらえられた。

ところでこの神聖な動物を王宮まではこぶには、水路にたよるよりほかに途がなかったので、第一の工程として、密林の中から河岸まで、莫大な費用を投じて、白象を通過させる道路がつくられた。

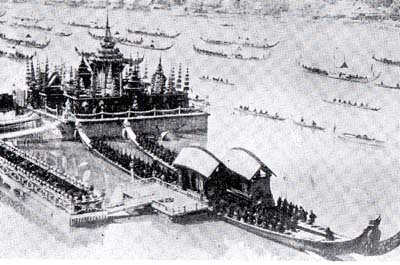

諸人が礼拝する中を、しずしずと河岸に歩みをはこんだ白象は、水に浮んだ特別仕立ての美しい屋形船にのせられることになったが、この船は周囲に緋の幔幕を張りめぐらし、花で屋根をかざりたて、船底には金色燦然たる敷物がしきつめてあった。

河岸までゆく途中では、この白象が休憩する先々で、村人たちが集って、音楽を奏するやら舞踊を演ずるやら、象様のごきげんをとるのに懸命なありさまであったが、いざ水浴ということになると、ジャスミンの香りも高い香水入りの水を全身にふりかけ、食餌としては、甘蔗やバナナやせんべいの類を、金の盆に盛ってうやうやしくささげるなど、王侯貴人を迎えるような、大さわぎが演ぜられた。

さて、白象が河をおくだりになると聞いたシャムの国王と重臣たちは、一隊の僧侶をしたがえ、この貴賓を迎えるために、宮廷内の飾り船(右上の写真)をとばして河をさかのぼってきた。

そしていんぎん丁寧に遠来の珍客をねぎらったのちに、白象をのせた屋形船を、美々しい絹ひもで迎えの船につなぎとめ、うやうやしく曳船をして、首途バンコックヘたどりついた。

宮廷内の善美をつくした屋舎(おくしゃ)におさめてから、白象の全身を、聖なる油でふき清める式が、おごそかに行われた。

そして頸(くび)のまわりと牙の根元に、黄金の鎖がまきつけられ、ひきつづき、九日間一般民衆に礼拝の機会をあたえた後、華々しい式典をおわって、白象は永久に養わるべき荘麗な屋舍にうつされた。

古来シャムの王室では、白象ばかりでなく、宮廷用として、常に数頭の象を飼養する習慣になっていたが、革命新政府が樹立され、国名もタイ国とあらためられるようになってから、王室の経費はいちじるしく削減され、象を養う費用などを出す途がなくなった。

そこで政府は、多年愛育されていた数頭の象をひき出させ、そのすべてを、生れ故郷の密林におい返せと命令した。

その中に市民愛撫の的であった齢(よわい)百歳と称せられる老象がいたが、追放される道すがら、バンコック市の西を流れる、メナム河の長橋にさしかかったら、じだんだを踏んで、橋を渡ることを承知しなかった。

別れをおしんで、あとを慕ってきた民衆が、そのあわれな心根を思って、政府の非道な処置をいきどおり、帰せ帰せとわめきたてて、おだやかならぬ雲ゆきになってきた。

その形勢におそれをなした政府当局はかぶとをぬいで、この老象をもとの古巣にひき戻したので、いきりたっていた民衆は歓呼の声をあげ、バナナを投げる、甘蔗をふるまう、その喜びのどよめきは、しばし鳴りもやまなかった。

世の中が今日のように変ってしまっては、信仰のまとである白象も、見はてぬ夢にあこがれているわけにはゆかないであろう。

しかし白象を貴ぶのは、仏の道に帰依する人々の信仰の現われで、政体がいかにかわろうと、それによって明滅することがらではない。

シャムの王室は亡びても、国の象徴として象を愛撫し、特に白象を礼拝する宗教的信念は、いつまでもタイ国民の胸の内にひそんで、消えうせないであろう。

|

水浴を楽しむインド象

|

天皇より位を賜ったという五位鷺(上)と

日本の古書に現れた象(下)

|

享保十四(1729)年三月十三日、南蛮国から長崎についた象が、関門をわたって京都にやってきた。

中御門(なかみかど)天皇と霊元(れいげん)法皇とが、これをごらんになってお喜びになられ従四位をたまわったと古書にしるしてあるが、これは宗教上の意味からで、単なる動物として、象を敬(うやま)い貴(とう)とんだのではない。

醍醐(だいご)天皇が神泉苑に行幸された際、池の水際にたたずむ鷺(さぎ)を捕えよと、天皇の側近の蔵人(くろうど)におおせつけられ、鷺が飛び去りかねそうであったのに困りはてた蔵人が、

「よく聴け、勅命(ちよくめい=天皇の命令)なるぞ。勅命なるぞ」

と呼びかけたら、飛びかけた鷺がおとなしく舞いもどった。 |

そこを捕えて帝(みかど)のごらんに供したら、非常にご満足で、 「勅にしたがうとは、神妙な鳥である」 と仰せられ、五位(ごい=天皇が与える身分)をたまわったという五位鷺(ごいさぎ)の故事とそれとは同じような話である.

白象を貴ぶのはタイ国民ばかりでなく、ビルマからインドにかけて、仏教徒の間には、広くひろがっている宗教的信念で、今さらその根を断ちうるものではない。

③ インドの白牛 top

|

インドから長野の善光寺に贈られた白牛

|

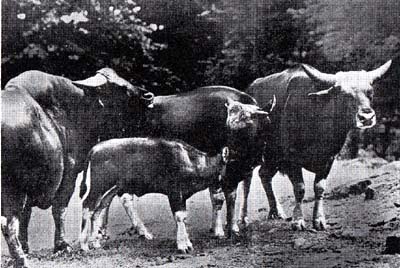

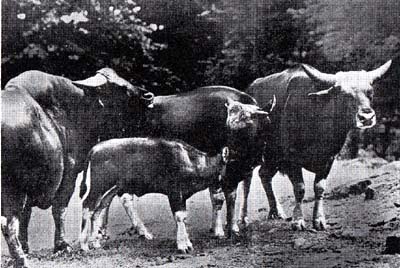

インド牛の原種ガヤール

|

カルカッタの富豪ピルラ氏が、ベナレスのサルオート寺院の壁画を、二十数年前、長野の善光寺の壇徒であった野生司香(のうしこう)画伯に描いてもらったお礼として、ゆかりの信州善光寺に、仏徒の尊敬を集めるベンガル産の白牛三頭を、沈黙の使節として寄進してきた。

昭和二十六年七月十日プ八歳の牝ナンダユー(歓喜)七歳の牝カルヤーニー(希望)、及び一年六ヵ月の牡ダルマー(法)の三頭は、カルカッタを発して一路横浜にむかい、打ちそろって元気に入山したが、牝は二頭とも妊娠中であった。

白牛は、インドではタイの白象に匹敵する尊い動物で、仏徒の尊崇おかないものである。

そこで絶滅をおそれて、国外輸出は厳禁であるのを、ピルラ氏の熱心なすすめで、国法をまげて日本に積みだされたわけであるので、もし取扱いがわるくて、落命させるようなことがあっては、日印両国の国交にもわざわいをおよぼすことになるというので、寄進をうけた善光寺側では、その取扱いに頭をなやましていた。

この白牛は肩峰牛(けんぼうぎゅう)とよばれて、労役に使われているインド牛の白色種で、白象と同じく、純粋のアルバイノではない。

インドには、今日蓄養されている牛の原種である、ガヤールという野牛が、今もなお山野をさまよっているが、インド牛は、ヨーロッパ各地に生じた牛とは、全く系統を異にする。

この品種は俗にゼブーと呼ばれているが、肩に大きな肉瘤があるので肩峰牛という。

耳が著しく大きく、胸部に垂れている肉が目だって大きいことも他の牛と異る。

からだけ一般に灰白色であるが、クリーム色や時には黒色のものも現われる。まれに生れでる白色のものをブラーマン牛と称して、信仰の対照とするのであるが、総じてインド牛は性質温順で、農耕用に好適である。

インド人の中でも、特にヒンズー教徒は牛を大切にしてかわいがり、その肉を喰うことなどは、思いもよらぬこととしている。

牛は大自(マハーシ)在天(ワラシ)湿婆神(バージン)の化身として大いにとうとばれ、神にささげられた神牛なるものが、至るところで幅をきかせている。

カルカッタの市中などには、この神牛といわれているものが数百頭いるが、いずれも飼主がないので、自由にうろつきまわり、空腹になれば、八百屋の店さきなどに頭を突っこんで、勝手に餌をあさる。

しかし神牛であるから手荒に追いたてるわけにもゆかず、店の者たちは弱りはてている。

インド人は牛にあうと、その頭に手をふれ、その手を自分の額にふれて最敬礼をする。 |

インドの肩峰(けんほう)牛ゼプー、

白牛はこの一種

|

もし道ゆく人が神牛を追いこさねばならぬ時は、その尻に手をふれて敬礼する。

またこの神牛の通るところでは、電車も自動車もことごとく停止して、そのお通りを待たねばならない。

このように牛は、どこでも大切に取り扱われるので、インド牛は温和で、角で突きかけるようなことがない。

かって、台湾で使役している黄牛の体質を改良する目的で、インド牛を輸入し、恒春種畜場で、その交配種をつくる試験に着手したが、業なかばで担当者が病歿したため、その成果をあげることができなかった。

ところで、ところ変れば品かわるというとおり、インドでとうとばれる聖牛も、日本にきたのでは、善男善女の財布の口をひらかせる威力を現わさず、その飼育に莫大な費用を要するのみならず、しだいに増殖するけはいがある上に、聖牛とあっては、サーカスや動物園などに売りとばすわけにもゆかず、み仏の袖にすがっても国情のちがう日本では、白牛協賛会の活躍資金は手に入らず、善光寺ではいたしかゆしで苦悩中であるという。

宗教と迷信との境界は紙一重である。

欧米の各地で、今日もなお尊崇されている動物的象徴は、東洋諸国の民にとっては、全く無価値であり、仏徒がもたらした、さまざまな動物に関する云い伝えは、われらにとっては、無意義無価値である。

しかしまた、奈良の春日明神が鹿にのってきたとて、春日野に遊ぶ鹿を神鹿(しんしか)と称し、人命よりも鹿の命を重んじた時代があったことなど、思えばわが国にも他には通用しない、神格化されたさまざまな動物がいるようである。 |

春日神社の神鹿

|

top

****************************************

|