|

��������������������������������������������������������������������������������

Index�@����@����@�O���@�l���@���@�Z���@�����@�����@����@�\���@�\����@�\����@�\�O���@�\�l��

�@1 �`�N�����`���[�C���K�� top

�@���M�����ސl������B��߂�悤�ɂ����Ă��A�Ȃ��Ȃ��Ȃ���Ȃ��B

�@�W���[�X�����ނƂ��A�X�g���[�����ސl������B���Ŋ��݂Ȃ���A�^�o�R���z����l������B

�@���M�����ނƋC�����������̂��낤���B�v���싅�̊O�l�I��́A�`���[�C���K�������݂Ȃ���o�b�^�[�{�b�N�X�ɓ������ق����A�ْ����Ƃ��Ă����̂��낤���B

�@����H�ׂȂ���{���Ă���l�͂��Ȃ��̂ŁA�l�Ԃ͖{�����ނ��Ƃ��D���Ȃ̂��낤�B

�@��̂���A�l�Ԃ̓`���[�C���K���̂悤�Ȃ��̂��y����ł����B

�@�Ñ�M���V���ł́A�j���E�J�Ƃ����̎���������ł������A�r�����E�̎������H�������̂��A�Â����瓌��A�W�A�̐l�����͊���ł����B

�@�l���I����A���L�V�R�����A�O�@�e�}���A�z���W�����X�Ȃǒ����A�����J�ɏZ��ł����}�����A�A�X�e�b�J���́A�u�T�|�f�B���v�Ƃ����̎��t������ł����Ƃ����B

�@���ꂪ�A�����̃`���[�C���K���̌��^�ł���B

�@���̏K���̓A�����J�C���f�B�A���ɁA�܂��A�����J�Ɉږ������X�y�C���l�ɍL�܂��Ă������B

�@���L�V�R��Łu�i���̂��j���ށv���Ƃ��u�`�N���v�Ƃ����B

�@�X�y�C���̏��R�T���^�E�A�i���A�S���̂悤�Ȃ��̎��t���g�`�N���h�Ƃ������Ŕ��肾�����̂��A�ꔪ�Z�Z�N�Ƃ�����B

�@�T���^�E�A�i�̋��͎҂ł���g�[�}�X�E�A�_���X���A�`�N���ɊÖ��������Ĕ̔����Ă���A�A�����J�S�y�Ƀ`���[�C���K�������y�����B

�@�����ă��O���[�E�t�@���[���A�Ö��A�����A�n�b�J�������������̂悤�ȃ`���[�C���K���������̂́A�ꔪ���N�ł���B

�@���O���[�̃`���[�C���K���́A�吳�l�i����܁j�N�A���{�ɂ͂��߂ėA�����ꂽ�B

�@�������A�u���E�I������p�i�v�A�ʖ��u���َ݉q�v�Ƃ����A���{��̖��O�����đ��Ő�`���n�߁A���吳�ܔN�ɂ́A���{�ł��`���[�C���K�������Ă���B

�@�����̋���ɐi�o���āA�h��Ȑ�`���n�߂��̂͑吳���i�����j�N�ł���B

�@�������A���̍��̃`���[�C���K���͂��܂蔄��Ȃ������B

�@�l�O�ł��̂����ނ��Ƃ́A�����͍s�V�������ƍl�����Ă�������ł���B

�@����E����A�A�����J�R�����{�ɐi�������B

�@���̃A�����J�R�̕��m�����̑������K��������ł����B

�@���łْ̋������炰�邽�߁A�A�����J�R�̌g�ьR�p�H�ɂ̓`���[�C���K�����������Ă�������ł���B

�@���{�l�́A�K�������ފy�������A�s��ɂ���ăA�����J�R����o�����̂ł���B |

�}55�@�T�|�f�B���Ƃ�����͂��Ԍ��n�l�i���b�e������Вj

�}56�@�K���̍H��i���b�e������Вj

|

�@2 ��q��̃`���R���[�g�H�ꌩ�w

top

�@�u�`���R���[�g�v������j�����A���������m���Y�i���َq�i���c�c�c

�@�u�`���R���[�g�v�m����n�A����j�e�����������e�����g�i�V�A�����j�a�V�A�^�j�ō��~�A��X�m�`�������X�A

�@�������j�V�e�A���i�������j�m�ꖡ���уt�A���m�j�e�H�a�i���傭����j�����X���j�A�K�Y�َq�m��A���A

�@�P���i�Ȃ��킪�j�H�����i�ق��炢�����j�j�ރX�A���j�����p�g�i���A�����j�e��~�A�\�j�ΔŃm�ʉ�i�h������e�A�������i�X�A�@�ɏ�i�m�َq�i���A���َq�n�A�l�m���t�j���{���A�^�w�A���_����t���A���c�c

�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�w�ĉ����L�x��l�\�����A��g���ɔŇB�j |

�@�����S����g��q���c���Ƃ���g�߉A�����Z�i�ꔪ���O�j�N�A�t�����X�̃`���R���[�g�H������w���������̋L�^�ł���B

�@�\�����I�ɂ́A����̏o���ɁA�I�����_���炫����؉َq�̃`�`���A�g�i�`���R���[�g�j�����������A���{�l�������`���R���[�g��H�ׂ��ŏ��̋L�^������ł��낤�B

�@3 �J�J�I������R�R�A�̕��y top

�@�`���R���[�g��R�R�A�̌����̓J�J�I���ł���B�J�J�I�̖��m�L�V�R���璆���A�����J�ɂ����Đ����Ă����B

�@�}�����A�A�X�e�J���A�C���J�����Ǝ��̕�����z�����n��ł���B

�@�푰�̉��]�N�v�Ƃ��ăJ�J�I�������Ă����B

�@�J�J�I���͒ʉ݂Ƃ��ėp�����A�J�{�`����͗͗̓I���l�A�E�T�M��H�͓��\�ɑ��������Ƃ����B

�@�}�����Ȃǂł́A�J�J�I�����u���Ă���O����̂����A�g�E�����R�V�ƈꏏ�ɐΉP�ł���Ԃ��āA�g�E�K���V�����������̂Ǝς�B

�@����ɖI���⋍�������������݂��̂��D�܂ꂽ�Ƃ����B�@���L�V�R�ł́A���̈��݂��̂��g�`���R���g���h�Ƃ��ł����B

�@���̃J�J�I���𒆉��A�����J�̃z���W�����X����X�y�C���Ɏ����čs�����̂̓R�����u�X�B |

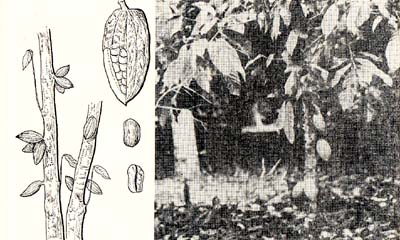

�}57�@�J�J�I���ƃJ�J�I�̖i�����V���Вj

|

�@���L�V�R����X�y�C���Ɏ����A�����̂́A�A�X�e�J�������ق�ڂ����X�y�C���̃t�F���f�B�i���h�E�R���e�X�ł���B

�@�R���e�X�́A��ܓ�Z�N�A�X�y�C�������J�[���ܐ��ɁA�J�J�I�������������̈����́@�g�R�R�A�h�����サ�Ă���B

�@�R�R�A�Ƃ́A�͗̓I���Ȃ܂�����і��ł���B

�@�X�y�C�������͂��̃J�J�I�����X�y�C���̓��Y�i�Ƃ��邽�ߎ����o�����Ƃ��֎~�����B

�@���̂��߁A������������ꂽ�R�R�A�́A�X�y�C���㗬�K�������̈��݂��̂ƂȂ����B

�@�\�����I�̏��߁A�X�y�C���̃J�J�I���̓C�^���A�Ɏ����o�����B

�@�I�����_�̊C�����X�y�C���D���������āA�ςׂ݉̃J�J�I�����I�����_�Ɏ����A���Ă���B

�@��Z��ܔN�ɂ́A�X�y�C�������̃A�����t�����X�̃��C�\�O���ƌ��������̂ŁA�R�R�A���t�����X�{��ɂ��L�܂����B

�@�Ȍ�A�`���R���[�g�����̓��[���b�p�e�n�ɓ`���A��Z�܁Z�N�ɂ̓����h���ň��݂��̂̓X�A�u�`���R���[�g�E�n�E�X�v���a�����Ă���B

�@���̂悤�ɁA�J�J�I���͂͂��߈��݂��̂Ƃ��ėp�����Ă����B

�@�C�^���A�A�X�C�X�ȂǂŁA�Ō`�̃`���R���[�g�����ꂽ�̂͏\�����I�̌㔼�ɓ����Ă���ł���B

�@�J�J�I���ɂ͎��b���������B�����Ă���Ԃ��������ł́A�����������Đ��ɂƂ��ɂ����A���݂ɂ����R�R�A�ɂȂ�B

�@���̎��b���������߂邽�߂ɁA���L�V�R�ł̓g�E�����R�V�̕��Ȃǂ��܂����̂������B

�@4 �`���R�̔��� top

�@�J�J�I���̎��b���J�J�I���Ƃ��J�J�I�p�^�[�Ƃ������A���b������V�����R�R�A�̐������@���I�����_�̃o���z�[�e���Ђ����������͈̂ꔪ�N�ł���B

�@���Ђ́A�ꔪ��ܔN�J�X�p���X�E�o���z�[�e�����n�����Ă���B

�@���b�����ڂ��ĕ�������ƁA���b���̏��Ȃ������ƁA���������ɂ킩���B

�@���b���̏��Ȃ��ق��ɂ���ƁA���ݎg���Ă���R�R�A�̌����ɂȂ�B

�@�J�J�I�p�^�[�ɁA�������J�J�I��������Ԃ����r�^�[�E�`���R���[�g�ƕ���̍������܂����킹�Č^�̂Ȃ��ɗ����Ă����߂�ƁA�X�B�[�g�E�`���R���[�g�i�Ō`�`���R���[�g�j�ɂȂ�B

�@��q��i�Ƃ��݁j�̈�s�́A���̍H�������w�����̂ł��낤�B

�@�X�B�[�g�E�`���R���[�g�ɕ��~���N��������ƃ~���N�E�`���R���[�g�ɂȂ�B

�@���̔����͈ꔪ���Z�N�A�X�C�X�l�ɂ���ĂȂ���Ă���B�Ȍ�A�`���R���[�g�̎嗬�̓~���N�E�`���R���[�g�ƂȂ����B

�@�o���z�[�e���Ђ̔����ȍ~�A���ރ`���R���[�g����H�ׂ�`���R���[�g�̎���ɓ����Ă��������A�Ō`�̃`���R���[�g�����y�����̂́A�C�M���X�̃r�N�g���A�����i�ꔪ�O���N�`���Z��N�j�̏����̍��ł���B

�@�����S����g��q��̈�s�����w�����`���R���[�g�H��͏]�ƈ���܁Z�l�A��\�n�͂̏��C�G���W�����g���Ă����Ƃ����B

�@�����t�����X�ŗL���Ȃ̂́A�ꔪ��ܔN�ɑn�����ꂽ���j�G���Ђł��������A���̉�Ђ����w�����̂��ǂ����͂킩��Ȃ��B

�@�����قǂ́w�ĉ����L�x�ɂ́A

�@�u�c�c��A�����J�m���n�A�w�}���`���L�E�F�x�y�r�w�J���f���[�y�x���j�A�����m�|�A�������j�Z���B

�@�甪�S���\��N�j�w�}���`�L�E�F�x�����A�o�m���n�A�O�\�l�����Z�S��\��L���O�����j�y�x���c�c�v�Ƃ���B |

�@�t�����X�͈�Z�Z�Z�N�ɁA���C���h�����̃}���e�B�j�b�N���ł͂��߂ăJ�J�I�����͔|�����B

�@��Z����N����A�J�J�I����{���ɑ��������A�ꔪ����N�ɂ͎O�l�Z�g���ɂȂ����Ƃ������Ƃł���B

�@�����̓��{���v���Ȃ���A��s���`���R���[�g�H�������^���Ȗڂ��z���ł���B

�@���݃J�J�I���̐��Y�ʂ͐��A�t���J�̃K�[�i���a���������Ƃ������B�@�ƂȂ�̃i�C�W�F���A�̐��Y�ʂƍ��킹��ƁA���E�̔����ȏ�����߂Ă���B

�@���L�V�R�Y�̃J�J�I�����A�ꔪ�Z���N�ɁA�X�C�X�̐鋳�t���A�t���J�̉����C�݂ɈڐA�������̂�������̂ł���B�@�`���[�C���K���Ɠ����ɁA�`���R���[�g�̌��Y�n���V�嗤�A�����J�ł������B

�@���{�ɂ��A��������ɃL���h�o���[�A�t���C�A���j�G���ȂǁA���[���b�p�Y�̃`���R���[�g���A������Ă��邵�A��������ɂ́A�X�i���X�Ŕ`���R���[�g�����Ă���B

�@���A�����̂悤�Ƀ`���R���[�g���D�܂��悤�ɂȂ����̂́A��͂����E���ȍ~�ł���B

�@�u�K���v�Ɓu�`���R���[�g�v�́A�A�����J�R����̕��o�����Ƃ��āA�Ö���Y�ꂽ�s�풼��̓��{�l�̌��ɓ������̂ł���B |

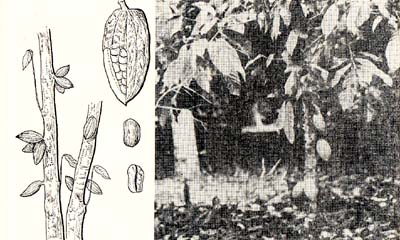

�}58�@�`���R���[�g�H��i�����V���Вj

|

top

�������������������������������������������������������������������������������� |