|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章

1

植物をおいしく食べる法――調理 top

ユーカリの葉しか食べない、オーストラリアのコアラを日本の動物園で飼うのはむずかしい。

ササだけを食べる中国のパンダも、ササがかれると、食べ物に飢えて死んでしまう。

コアラやパンダは、ユーカリやササとともに、地上に現れた動物なのだろうか。

なぜ肉を食べないのか、よくわからない。

かつて、すべての哺乳動物の先祖は、昆虫を常食としていたという。

そのうちのモグラは、現在でも昆虫を食べて生活している。

しかし、シカは草食に、ライオンやトラは肉食に、クマやブタは雑食になった。

なんでも食べる「完全雑食」の動物、それがヒトである。 |

図8 ユーカリを食べるコアラ(左)とササを食べるパンダ(右)

(毎日新聞社提供)

|

なんでも食べるので、パンダのように食べ物に極端にこまることはないし、そのせいでヒトの数も増えてきたのだろう。

穀物だけをとりあげても、イネ、コムギ、オオムギ、エロバク(カラスムギ)、ライムギ、アワ、キビ、ヒエ、トーモロコシ、シコクビエ、トージンビエなど、なんでも食べてきた。

この数多い穀物からかぎられた種類に、つまりパンと御飯の原料であるコムギとイネに主食が集中していったのが、食べ物の進化の特徴である。

コムギとイネを育てる農業技術は、今日では大変高度になったが、同時に食べ物の多様性は失われてしまった。

穀物食から、肉、魚、乳製品をふくめて主食とみる、さらに広い雑食の時代に移ってゆこうとしている。

我々が米やムギを食べるときは、最初に水をいれて火にかける。

熱せられると、穀類のなかにふくまれる、消化しにくい「ベーター澱粉」が、消化しやすくおいしい「アルファー澱粉」に変る。

米では九十八度以上になると、約二十分でアルファー化か完了する。

ベーター澱粉とか、アルファー澱粉とかむずかしい言葉が出てきた。

前の章で、「人間は、植物の栄養が濃縮された三つの部分、果実、種子、いもを食べる」と書いたが、もっと細かくいうと、この三つの部分の澱粉質と少量の蛋白質を食べて、体内で栄養分に変えているのである。

大部分が澱粉質である。

この澱粉をエックス線を通して見たとき、なにも加えない生澱粉は、はっきりと結晶の構造がわかるが、水を加えて熱した澱粉では結晶の構造がくずれてぼんやりしてしまう。

このぼんやりした状態が「アルファー澱粉」で、米はフックラとたけておいしくなる。

これに対して、前の結晶のはっきりした状態を「ベーター澱粉」といい、このちがいを発見したのはオランダ人のガッツである。

このフックラとしたおいしいアルファー澱粉も、そのままにしておくと元のベーター澱粉に変ってしまう。

御飯やパンが古くなるとおいしくないのはそのせいである。

しかし急に乾燥させて、水分を十五パーセント以下にするとベーター澱粉にはもどらない。

この性質を利用して作られたのが、ビスケッ卜やせんベい、それにインスタント食品類である。

ようするに米やムギに水を加えて熱し、御飯やパンにする「調理技術」は、科学的にも理由のある、人間が自然に身につけた「植物の栄養獲得法」なのである。

やはり、発明・発見の一つといえるかもしれない。

2 土器――焼き物の技術 top

火を使って料理するには、なべやかまがいる。また、昔はかまどが必要だった。

ヨーロッパ最初の新石器時代の農耕民も、すでに穀物を煎(い)ったり、パンを焼いたりするかまどを持っていた。 土器も作っていたのだ。

粘土で器を作り、火で熱すると土器ができる。

しかし、この土器はもろくてこわれやすいので、移動をくりかえす生活にはむかない。

やはり、定住して農業が始まってから土器づくりも普及していったのだろう。 やがてロクロも発明される。ロクロが発明されて作る時間が短くなり、種類が豊富になって、使う量が増えていった。

いま残っているロクロのうちで、一番古いのは紀元前三〇〇〇年頃つくられたと考えられているし、紀元前二七五〇年以降のエジプトの壷には、はっきりとロクロを使った跡があることが報告されている。 |

図9 ロクロを使う陶工

|

ロクロを日本の陶工は「クルマ(車)」とよんでいる。

ロクロの発明が先なのか、車輪の発明が先なのか、まだよくわかっていないが、ロクロと車とはほぼ同じ時期に現れている。

ロクロから車輪が発明されたのかもしれない。

土器は、レンガのような赤褐色をしている。

これは、原料の粘土の中にふくまれていた鉄分が、焼かれるうちに酸素とむすびついて赤さび色(酸化第二鉄)になるためである。これは、熱源となる燃料が燃えるのに必要な量以上の酸素が供給されるせいである。

地面にくぼみを作ってまきをおき、土器をならべ、さらにまきをかぶせてまんべんなく火のとおるように焼く野外焼成では、ほとんどがこのレンガ色の土器となって焼きあがる。

すこし時代が下がって、いろいろなかま(窯)がつくられる。 かまが発明されると、一度にたくさんの土器を焼くことができるし、焼き方をくふうできるようになった。

空気(酸素)の量を調節して焼きかたを加減すると、かまのなかに一酸化炭素が発生する。

この一酸化炭素は酸化第二鉄の酸素を一個うばい二酸化炭素(炭酸ガス)となる性質を持っている(還元作用という)。

酸素を一個うばわれた酸化第二鉄は、酸化第一鉄となり、色も黒い灰色で焼きしまった上等な土器となる。

この土器を日本では「須恵器(すえき)」といっているが、中国で発明され、朝鮮を通って紀元五世紀頃日本に伝わっている。 |

図10 須恵器(左)と素焼き(右)の土器

|

農耕とともに始まった焼き物の技術は、高温を作りだす技術でもあった。

中国の殷時代、紀元前一五〇〇年頃には、一二〇〇度に近い高温が得られる技術があったと考えられている。

一二〇〇度近い温度の出せるかまを作り、空気の量を調節して、酸素の還元状態をつくれる技術は、銅を冶金(精錬)する技術につながる。

焼き物の技術は、金属文化への扉を開くものであった。

3 機織りにつながる技術 top

器(うつわ)を作るもう一つの方法は、編む技術によってかごを作り、かごの目に粘土をつめることであった。

長く火の上にこの器をおくと、もとのかごは炭化して土器ができる。

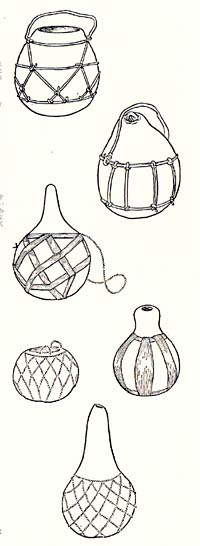

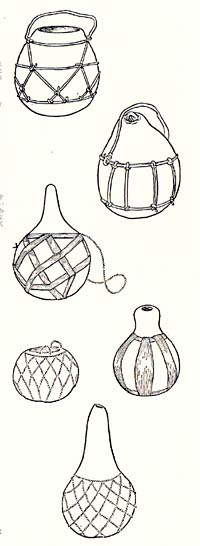

ヒョウタンを器に使い、運んだり、吊るしたりするために、ひもを結んで編んだ袋を作った。

このような編み細工の技術から機織(はたお)りのくふうが生まれる。これも農耕文化からの発明である。

大昔の機織り機は、たて糸を垂直にならべて、たて糸をぬうように横糸を通してゆく形のものが多かった。

用いた糸は植物性の繊維である。

4 臼(うす) top

エジプトのピラミッドの遺物に、製粉器が見出されたという。

紀元前五、六千年頃には、うす(臼)型の器にコムギを入れ、きね(杵)でついて製粉していたらしい。 すでに、ふるいも用いられていた。

|

図11 ひもで編んだうつわ

|

ふるいを使って、臼でひいた粉の中から、コムギの皮をとりのぞいていたのだ。

アシ、トウシングサ、パピルスを使って作られたが、のちにはウマの尾の毛が使われた。

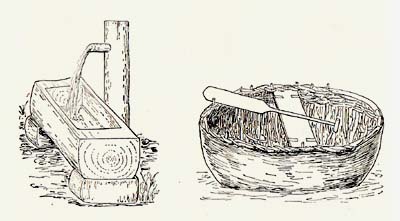

布を織る技術が発達すると、絹のふるいも作られている。 平らな石(磨砕石)の上にコムギをおいて、手に持った小形の石を転がすように動かすと、コムギはつぶされて粉になる。 |

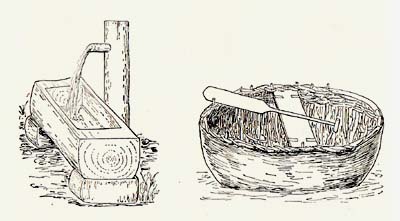

図12 すり臼(左)とつき臼(右)

昭和20年代(終戦後)には、これらはまだ使われていた。

|

このような粉ひきを行っている姿が、紀元前二五〇〇年頃のエジプトの彫刻に残っている。

磨砕石は、長く使っていると、回転する石があたる部分がすりへってくぼみができる。

磨砕石の上に石を転がすのではなく、筒状の石を手でにぎり、円をかくように回しながら粉をひいたほうが仕事が楽になる。

この形の臼は、今日でも、ドイツ、アルプス地方でアマ(亜麻)の種子から油を絞るために用いられている。

これらは、「すりうす」とよばれるものの原型で、つづいて、大きな石を二つ重ね、心棒を中心に回転させたり、二つの回転するロールの間でコムギをひく方法など、近代的な製粉機の発明へとつながる。

もう一つは、「つきうす」とよばれるもので、昔から日本でも餅つきに使われている。

餅をつくだけでなく、米の脱穀、精白、製粉に使われたことが、登呂の遺跡などから出土した遺品からわかっている。

臼を使うには、大変な労力がいる。この労力を軽くし、多くの量を早く製粉したり、精白するため、その動力として、水力、風力、畜力(ウマやウシの力)を使うなど、多くの技術へ発展していった。

これも農耕から生まれた発明の階段なのである。

5 丸木舟の発明 top

水上の乗りものも農業文化のなかで発明されたものだった。

農業とともに現れた土器のうっかの形をそのままのこした丸いボートが、今日でもインドのベンガル地方で用いられている。

土器を作る一つの方法であった、かごの目に粘土をつめる代わりに、かごに動物の皮などを張った円形のポートがこのポートの原型らしい。

また器に用いたヒョウタンは浮袋としていかだ(筏)に浮力をつけるために使われた。

木をたてに半分に割り、しんをけずりとって作った細長い桶を家畜に水を飲ませるために用いたが、これが丸木舟の前身といわれている。

丸木舟が使用された地帯も農業の起原の地帯と一致している。 |

図13 家畜に水を飲ませるうつわ(左)とまるいボート

どちらも水を通さない

|

6 農業文化圏と家屋 top

住居の構造も、定住農業によって変っていった。

自然の洞窟から出た人間は、まず草や葉と枝を用いて風よけを作った。これが丸い小屋の原型である。

半円錐の形をして、地中に差しこんだまがった枝を組んだ、高さ一ノートルほどの小屋に、大きなショウガの葉で屋根をふいたのが、アフリカのピグミー族の家屋である。

いまでも狩猟・遊牧民の小屋はほとんどが円型である。

方形の蔵形屋根の家屋は、植物を栽培する地帯で生まれたものである。

食物を調整するかまどか屋内に入って、家屋の中心からはなれた明かりとりの窓の側に移ってゆく。

動物の被害をさけるために杭を打って、その上に方形、くら形の屋根をおいた住居は農業文化圏の発明である。 |

図14 まるい形の家、くら形屋根の家

|

7 農業とともに生まれた社会 top

新石器時代、狩猟、採集の時代には、人間の一つの集団の大きさは、四〇〇人から五〇〇人程度であっただろうといわれている。

グループ内の一人ひとりがわかり、よそものが入ってもすぐわかる数の限度である。

衣・食・住にかかわるあらゆる生産は、それぞれの家族単位の手で行われていた。

農業技術が発達し、食糧生産が順調にすすむと、それぞれの家族を養う以上の収穫が得られる。

人口がふえつづけると、その社会を一つにまとめて動かしてゆくために、新しい社会の組織、制度が自然に生まれていく。

新しい社会では、布を織り、石器を作り、土器を焼き、粉をひくといった家族のなかでやっていた個々の仕事が、専門の技術者がより早く、じょうずに行うようになる。

作られた品物を、お互いに交換して必要なものをそろえる組織が生まれたためである。社会はさらに変っていく。

「大酒宴が終わり、すべての穀物が実り、全町民がふたたび集まるとき、各自は、各自に割り当てられた土地から、自分の労働の成果を収穫し、それを自分の倉に収納する。

しかし、畑から収穫物をもって帰る前に、畑のなかに建つ大きな木組みすなわち倉、それも土の倉とよばれるものに、家族ごとに、自分たちの能力あるいは好みに応じて、収穫物のある量を運び入れる。

そうしたくなければ、何も納めないでよかった。

これは、一見、ミコにとって貢税(みつぎぜい)または収入となっているようだが、実際にはべつの目的にあてられるものであった。

すなわちそれは、何人かの自発的寄与に基く公共の倉庫であって、市民の誰しもが自由にそして平等に利用することかできた。

市民個人の貯えが底をついたとき、救援用の余剰作物の出来の悪かった隣人を助けるとき、外国人の旅行者をもてなすとき、戦争などに出かけるときの食料や補給、そして国家の支出等々、いろいろな目的に備えた倉庫である。

この倉庫を管理するのが王すなわちミコであり、必要な者に便宜と恩恵を分ち与える権利と能力は、その社会では、王以外の誰も持つことはできず、それはまさに王の属性といってよかった。」

(C・レンフルー著、大貫良夫訳『文明の誕生』岩波書店より) |

少しむずかしい内容だが、これは十八世紀の旅行家ウィリアム・バートラムの書いた、アメリカインディアン・チェロキー族についての記事の一節である。

王の役割と起原について書かれている。

チェロキー族が農耕で得た食糧は、おもにトウモロコシとインゲンマメであった。

地中海沿岸地帯の三大作物は、コムギ、ブドウ、オリーブである。

ある人は自分で使う量以上のオリーブ油を持っているが、コムギかたりない。

ある人はブドウをたくさん持っているが、オリーブ油がたりない。

このようなときには、二人だけの交換ではたりないし、どこに自分のほしい物を余分に持っている人がいるのかもわからない。

どこかにまとめて、あらためて配分しなおすシステムが必要になる。

ギリシャの宮殿は、このシステムでの品物の貯蔵庫であり、集積場であった。

チェロキー族の倉にあたる収穫物の貯蔵庫が、ギリシャでは宮殿であったわけである。

そしてやはり、王――神をつかさざる人――がそれを支配していた。

そして、しだいに専門技術者――工芸職人――を養うことになっていったのである。

土器、焼き物を作り、機を織り、うすをひき、舟を作り、家を作り、そのほかの工芸品を作る技術の始まりが、農業の発明と発見による「食べ物の生産革命」に深いかかわりを持つことを見てきた。

同時に、収穫物を再配分し、効果的に交換しうる制度――今日の文化、文明へのめばえ――も、農業の発明、発見にその源をたどれるのである。

top

**************************************** |