|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章

1 ごはんの中身 top

「おてんとうさまと米のめしはついて回る」と昔からいわれてきた。

人間は生まれながら、慈悲深い仏さまや神さまにまもられているものだし、まじめに暮らしていれば食べることにはこまらないという意味であろう。

だから、「明日は明日でどうにかなる」、明日の暮らしを今日心配してもどうにもならないとも読める。

江戸に毎年のように発生する大火災は、強風をともなうと一度に五〇〇戸から一〇〇〇戸を、ときには一万戸の家を焼いた。

明日のことはわからない。

「米のめしはついて回る」は、火事が多かった江戸の町民の暮らしぶりをあらわす言葉であった。

食べ物にこまらなくても、いつも“米のめし”を食べていたわけではない。

今日では、健康のため、ムギをまぜて御飯をたく家庭が一部にはあっても、普通まぜもののない米をたいている。

しかし昭和に入っても、一〇〇パーセントお米だけの御飯を食べていたのは、都会に住む人々にかぎられていた。

現在では東京の代表的な住宅地になっているが、明治時代の杉並区のごく普通の農家ではつぎのような御飯(主食)を食べていたという。

朝、ひき割りムギ(粒が割れるくらいにあらくひいたオオムギ)一升(一・八リットル)に五合(〇・九リットル)のヒエをまぜたものをたき、朝と昼におけて食べる。

夜は、やはりひき割りムギ一升に、米を少なくして三合(〇・五四リットル)をまぜてたく。

つまり一日の主食量は、ムギとヒエの計二・五升に対して米は〇・三升の割合で、米の消費量はわずかだった。

都会をもっとはなれると、ムギやヒエのほかに乾菜やアワをまぜたものも加わって、米の量はとても少なくなる。

米だけの御飯をたく日は、正月とかお祭り、お彼岸など、年に何回かおとずれる祝日だけであった。

今日の食事とくらべれば、粗末なものとみえるかもしれない。しかし、これが日常の食べ物であった。

ぼくたちは米を食べるのが普通と思いこんでいるので、米にムギやヒエなどをまぜてたくという。

そうではなくて、ムギやヒエなどを食べるのが普通で、そこに貴重な米を少しまぜてたいたのである。

米を食べなくても生きてゆくことはできた。

畑作のほうでできる作物を食べてゆくだけで、生きてゆける条件はそろっていたのである。

事実、大部分の日本人が「米が主食」と思うようになったのは今から六、七十年前頃からである。

それまでは、米だけを食べていたのはかぎられた一部の人たちであった。

その一部の人の食生活が全体に広がったにすぎない。

こんなことを頭において、日本人と米とのかかわりあいを振り返ってみたい。

2 イネの伝来と技術 top

図15 西日本のため池 |

図16 登呂(とろ)の水田跡 |

「葦原の瑞穂(みずほ)の国」とは、古代日本をたたえる言葉である。

瑞穂とはみずみずしくよく実っている穂をいう。食用植物の穂である。

アシは湿地や水辺に生える植物だから、水田のような土地に、イネがよく育っていた風景が想像できる。

そして、この国を統治するのが、「天の御門」(天皇)であった。

イネの栽培と、日本の古代国家の成り立ちとは深い関係があった。

イネの原産地は、中国の雲南、インドのアッサム地方といわれ、栽培されたのは中国が一番はやく、紀元前三〇〇〇年頃には黄河の流域で栽培していたらしい。

日本には、弥生時代前期(今から約二〇〇〇年前)にイネが入ってくる。

伝わりかたには、中国黄河流域のイネが朝鮮をへて入ってきたという北方説、東南アジアから直接入ったという南方説がある。

北方、南方の二つの経路から持ちこまれて、北九州地方を中心として、日本全国に広がっていったのであろう。

そして、イネを栽培する土地を広げていったのは、南朝鮮の鉄製品を手に入れることができた豪族(支配者)であった。

このイネを栽培し米を収穫するのと、アワ、ヒエ、イモなどを栽培するのと、どこに大きなちがいがあるのだろうか。

畑作と水田の技術のちがいである。

日本は山地が多く、平野でも真っ平らなところはわずかしがない。

水田には水をはるので、当然のこと、土地を水平にしなくてはならない。

水の量は多すぎても、少なすぎてもイネぱ強く育たない。

しかも年に一度は水をぬき、土を空気にさらして酸素を土にあたえるほうがよいから、排水溝も完備しなくてはならない。

これはとても個人の力や一家族、二家族の力ではできない。

大規模で高度な土木技術と大勢の人間の協力が必要である。

畑作では、こういった大規模な土本技術を必要とはしない。

山の斜面でも、樹木を切るか火で焼きはらい、根をとりのぞいて、そのまま種子をまけば、作物は育つ。

大規模な土木技術を持フ応人穴も、が、イネを日本に広め、伝えたのだ。

山が多く、ゆるやかな山すそのひだのこまかい西日本から溜池、ができていった。

溜池は水田に安定した水を供給する水がめである。

登呂(とろ)の遺跡にも見られるあぜと排水溝で区切られた広い水田が、西日本から各地に広がっていった。

この大規模な水利灌漑工事には、鉄製の農工具が必要である。

それまでの木製の道具は畑作には使えても、それで大規模な土木工事はできない。

イネを日本に持ちこんだ人たちは、鉄も支配していたのだ。

水田を作り、溜池や排水溝を作る土木技術は、巨大な古墳を築く技術と同じであった。

五世紀の半ばころにつくられたといわれる仁徳(にんとく)天皇陵は三重にも堀をめぐらしている。

全長は五十メートルに近い。

当時、この仁徳陵を作るのに、一日一〇〇〇人の人間が働いて約四年かかったといわれる。

支配者は、それだけの労働を強制できたということである。

この頃には、灌漑施設工事にこの程度の労働を強制できたであるうということである。

この頃、国内でも砂鉄から鉄を作るようになる。水田は広がっていった。

3 国の起りと村の発生 top

イネを栽培する技術と、強力な鉄の農器具を日本に持ちこんだ豪族(支配者)は、鉄製の農具を民衆に貸しあたえて、平地を開き、水田稲作を行わせたのである。

イネを育てる土地をかこんで、広大な未開地をそのまま残っていた。

山野や湖沼に、海浜に生活の糧をもとめる人々が、イネを作る「定着農耕民」とはちがった独自の生活圏を持っていた。

水田の土地が広がってゆくことは、彼らの生活圏が小さくなってゆくこと、定着農耕民が増えてゆくことである。

両方の間にあらそいが起きても、武器にもなる鉄を手にしている支配者が勝つのは当然である。

「瑞穂(みずほ)の国」は広がっていった。

米づくりを中心として、命令のおよぶ範囲は広がっていった。米(こめ)が国を作っていった。

水田のイネは、その場所で同じ溜池や排水溝の水を使って、毎年米を収穫できる。

暦(こよみ)もイネの成長に合わせて決まっていく。

苦労し協力して水田をひらいた世代の人たちはもとより、後の世代の人々も同じ用水を使いあぜを使う。

そこには、土地への愛着とお互いが「仲間」だという意識が自然に生まれる。

村という単位の共同社会が人間同士の強い結び付きでできてくる。イネが「村」を発生させたのである。

村では何が行われていただろう。

共同で新しい水田を開発し、種もみをまき、苗代をつくり、田植えをする。

田植えのつぎは中耕(ちゅうこう)と除草である。田の草をとりのぞくとともに、土に酸素をあたえるためである。

イネが育つと、病虫害の対策に追われる。秋にはイネ刈りがある。

よく実り、頭をたれたイネの刈り取りであるが、台風などの災害が多いので、手ばやく行わねばならない。

刈ったイネを脱穀し、そのまま保存する分と、もみすり機にかけて玄米にする分にわける。

この間、種もみをまいてから六ヵ月、田植えの後五ヵ月、イネに穂が出てからも二ヵ月はかかる。

一日もゆだんなくイネの成長を見まもらなくてはならないし、大変な労働量である。 |

図17 共同しての田植え作業

|

今日では、大部分機械化されているが、機械力のない時代は、ほとんどが人力だけで、一部はウシ、ウマの畜力の助けをかりて行われた。

ほぼ村の人全部で、それぞれの家の持ち田を手助けしあいながら、田植えを行ってきた。

病虫害が発生すれば、たちまち広がり、一村や一地域のイネが全滅してしまうので、協力して駆除しなければならなかった。

村の共同体としての結び付きは強まっていったのである。

4 出稼ぎと巡礼の旅 top

|

図18 杜氏(とうじ、毎日新聞社提供)

|

図19 巡礼(じゅんれい、毎日新聞社提供)

|

米だけをつくろうとすると、田植え、刈り取り期の労働量にくらべて、ほかの作業の労働量は少ない。

だから、前者を「農繁期」、後者を「農閑期」とわけてよんでいる。

少し以前は、「農繁期」には、学校も休みにして、子供の労力もかりてイネ作りにはげむところが多かった。

一方、農閑期には労働力はあまる。

あまった労働者が、ただ食べているだけの余力はないから、副業をするか出稼ぎに出るなど「口べらし」が必要である。

豪族同士の戦争も農繁期をさけて行われた。

戦国時代までの武士は、ほとんど農業についていたから領玉が戦争をしたくとも、満足に人が集まらないし、農民を苦しめることは得策でないことを、もともと農民である領主たちもよく知っていたためである。

出稼ぎは、日本各地で古くからいろいろな形をとって行われていた。

一つは、「農業季節出稼ぎ」といい、地域によってちがいのある、田植え、イネ刈りの時期に合わせて移動するやりかたである。

日本は季節的には広い。

北陸地方では五月上旬に行われる田植えも、九州では六月中旬、刈り取りも、九月中旬と十月上旬とかなりの差がある。

これはどのちがいはなくとも、山間農村と平地、川の上流と下流地域でもかなりの差が出るので、これにあわせて移動し、その土地の農業労働にあたる。

そのほか、茶つみ、養蚕(ようさん)、果樹の採集もその折々に多くの労働力を必要とする。

出稼ぎはそのほうであてにされていた。

特殊な技術を持って村々をまわったり、物品を行商して歩くことも行われた。

丹波(たんば=京都府の中部と兵庫県の一部)、丹後(たんご=京都府北部)の農民は、冬には灘(なだ=神戸市)、伏見(京都市)の酒造地で「杜氏(とうじ)」として働いた。

杜氏とは酒を醸造する職人のことである。

富山県の農民にみられた薬売りは、行商の代表であるし、茶売り、屋根職人、農具修理、ウルシかきなどの技術的出稼ぎと行商の種類は多い。

出稼ぎがないと、巡礼とよばれる旅に出て口べらしをする。

長野の善光寺まいり、西国の三十三所めぐり、伊勢神宮への参拝などへ全国各地から旅立った。

一人で行くよりたいがいは数人が同行して、村や親せき一同の代表として、神社やお寺に、村や家族の安全と作物の豊作を祈願して歩く。

しかしこの旅では、収入は得られない。

自分たちの毎日の食べ物も行く先々でもらいながら歩く。

巡礼をむかえる村々でもあたたかくもてなした。

いつ自分や家族の番になってくるかもしれないし、巡礼を大事にすると自分にもよいことがあると信じられていたからである。

このような、農閑期には他国を歩き、農繁期には村に帰る農民の移動は、よい結果をもたらした。

自分の村にないイネの優良品種を持ち帰って、新しい作物の品種が広がることにもなる。

人ごとによりよいものをとり、それを子孫に伝えたのである。

5 イネ、米の発明・発見 top

古代日本から江戸時代、明冶時代あたりまで、イネ、米と日本人のかかわりを急ぎ足でふりかえってきた。

この日本を治めることが、村を単位とした人々の共同体の成り立ちが、米や稲作と深いかかわりがあることを知った。

日本の人口を大まかに見ると、奈良時代で四○○万人くらいといわれ、それからだんだんと増加し、奈良時代から一二〇〇年ほどたった江戸時代の中頃が三二〇〇万人ほどだった。

そのうち農民は、江戸時代では八十五パーセントをしめ、のこりが武士と町人である。

江戸時代以前は武士や町人などの区別ははっきりしていないので、農業にたずさわる人たちはもっと多かったであろう。

その農民のうちのどれくらいが米だけを専門に作っていたかはわからないし、変化もあったであろう。

しかし、いつの時代も米だけを生食として食べていけるほどの収穫はなかったのである。

第一章にも書かれた、縄文時代の遺跡から見つかった食用植物には、クルミ、ドングリ、クリ、トチの実などが多いが、縄文時代も後期になると、イネ(稲・米)、ダイズ(大豆)、アワ(粟)、ヒエ(稗)、キビ(黍)などの穀物、サトイモ(里芋)、ナガイモ(長芋)などのイモ類が日本に入ったといわれる。

弥生時代から奈良時代に、コムギ(小麦)、オオムギ(大麦)、エンドウ(豌豆)、ササゲ(大角豆)、ダイコン(大根)、カブラ(蕪)なとが入ってくる。

それに日本原産の野生種から栽培植物になったウド(独治)、セリ(芹)、フキ(蕗)、ミツバ(三葉)を加えると日本の作物は、古代から豊富であった。

気候がおだやかで、四李の変化があり、雨にめぐまれた日本では世界中の作物のほとんどが育つ。

しかし、ほとんどが畑でできる植物で、イネは栽培植物のなかでも変った作物といっていい。

そのイネを日本人は長い間かけてまもり育てた。もともと温暖な土地で育つ植物を、北海道のような寒い土地でも収穫できるように変えていった。

「実るほど、頭の下がる稲穂かな」とは、えらくてもいばらないという意味だが、実が十分について重いくらいなのに、種子が落ちてゆかないのはおかしい。

自然ではない。種子を地面に落とさなければ、イネは子孫を残すことができない。

頭がさがると、すぐにパラパラパラと種子が落ちるイネが自然のイネだったのだろう。

それに、植物のためには、種子から芽が出るまでの日数はだいたい決まっていても、それより長くかかる種子や、短い日数で芽が出る種子が混じって芽を出したほうが危険が少ない。

そろっていっぺんに芽を出すと、災害などで全部が死んでしまうからだ。

自然の植物の多くはこんな性質を持っている。

しかし、それでは計画的に収穫する人間にとって都合が悪い。

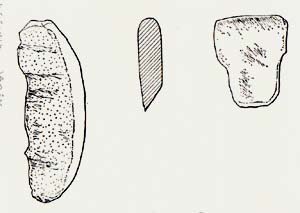

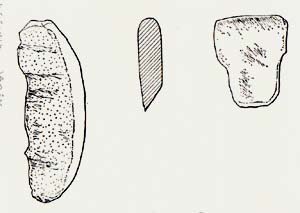

弥生時代前期の遺跡から、半月形の「石包丁(いしぼうちょう)」が出てくることがある。

これは、からにイネの穗だけをつむのに用いられたと思われる。

その頃のイネは、穂から種子が落ちやすく、一株ごとに実のなる時期がちがっていたせいであろう。

なかなか実のならないイネはつまずにのこしておき、ある期間内に育ったものだけを穂づみして、その種子をつぎの年にまく。

そこから育ったイネから同じことをくりかえす。

これをずっとつづけると、イネは種子が落ちにくく、芽を出す時期もそろった品種に改良されてゆく。

とくに気づかなくても、長い年月をへてこの品種改良が行われていったのであろう。

弥生時代の後期の遺跡からは石包丁の代わりに、鉄がまが出土する。 |

図20 石ぼうちょう

|

穂をつむ作業から、イネを根元から刈りとる作業に変っていった。

どの株も同じ時期に実がなったので、根元から刈ったのである。

イネを刈り取り、脱穀したあとに「わら」がのこる。

柔らかく、加工しやすく、保温性のすぐれたわらは、生活用具を作るためかかせぬ材料であった。

身分の低い人はわらがそのまま寝具になったし、ござを織り、かごを作り、わらじ、わらぐつ、みの、わらぼうし、なわ、むしろ、屋根ふきなどなど、生用活具としてわらを利用する範囲はとても大きかった。

イネは、米とわらを供給する作物であった。米は、カロリーも高い上においしく、もみのままにしておけば保存もきく。

他の作物や魚、燃料と取替ることができる。

わらもむだにはならない。加工して他の品物と取替がきく。

いいかえれば、米を作ることは貨幣(お金)を作ることだったといえる。

イネ作りは、日本の貨幣経済の発達と切りはなせない関係にあった。

この章のはじめに、米なしでも生きていける、畑作だけで十分生きていける条件があると書いた。

米だけを食べるのが、食生活の基本と考える今日の人からみれば、一生懸命作りながら、自分では満足に米を食べられなかった昔の農民は哀れであろう。

しかし、畑作作物よりも高度な栽培技術を必要としたから、米、イネは我々日本人にとって、昔からたくさんの「発明と発見」を生み出してきた。

誰がいつ発明したり、発見したという話ではない。

日本の歴史のなかで、米作り、イネ作りにともなって現れた新しい技術は数えきれないほど多い。

ここでは基本的な歴史の流れを追ってきたにすぎない。

日本人はイネとともに住んできた。

それぞれの時代に「米、イネによる発明・発見」があった。それが積み重なって今日にいたったのである。

top

**************************************** |