|

****************************************

Index 一章 二章 三章 四章 五章 六章 七章 八章 九章 十章 十一章 十二章 十三章 十四章

1 パンとコムギ top

今日、主要穀物の一年あたりの全世界生産高は、コムギ、トウモロコシ、米がそれぞれ三億トン台である。

家畜の飼料や工業原料として消費される量が多いトウモロコシをのぞけば、人間の食糧として大切な植物は、同じイネ科のコムギと米になる。

このうち、コムギは全世界生産量の約二十パーセントに当たる六〇〇〇万トンが、世界市場で取引されている。

一方の米は、生産した国でほとんどの量が消費されて、貿易量はわずかである。

コムギを多く食べる国は地球上に広く分散していて、米を主食とする国はすべて東洋にふくまれている。

毎日の食事のカロリーの大部分をコムギによっている人口は、カロリーの大部分を米によっている米を主食とする人口にくらべて、はるかに少ない。

カロリーからみれば、パンを主食とする人々は、米を主食とする人々よりもはるかに少ない。

パンを食べる人々は、同時にカロリーの大きい肉を多く食べてきたからである。

主食の意味はちがっても、コムギと米とは人間の食べ物としてもっとも大切な穀物であった。

しかし大昔から、まぜものの入らないコムギだけで作ったパンを食べ、まぜものの入らない米だけでたいた御飯を食べてきたのではない。

コムギが、米が、今日のように大量に作られるようになったのは、二十世紀に入ってからである。

人間はそれまで、多くの雑穀を食べ、また昔は木の実を食べていた。

あくの強い木の実は粉にしたほうが、水であらってあくをのぞきやすい。

粉食の加工品を「パン」といえば、パンの歴史は古い。

わが国の縄文時代の遺跡からも、ドングリ、トチの実を粉にし、あくをぬいてハシバミ、ササなどの葉でつつんで蒸したパンの先祖の炭化物が出土している。

現在我々が食べているパンのおもな原料は小麦粉である。

小麦粉はイネ科の栽培植物・コムギの実を粉にひき、表皮をふるいにかけてとりのぞいた白い粉である。

この小麦粉に水と少量のイーストを加えてねり、形をととのえて焼き上げ、パンを作る。

パンは米にくらべて食べるのに手間のかかる食物である。

しかし人間は古代より、このパンの製法に数知れぬくふうを重ねてきた。

コムギとパンの発明・発見である。

2 コムギの起原と広がり top

アフガニスタンでは、今日でも「アラブパン」とよばれる円盤の形をした平らなパンが売られている。

アラブパンのように平らでなくて、かたまりのようになっていて、現代のパンに近い形をしたものを食べていたのが古代エジプト人である。

エジプト人は「パンを食べる人」といわれるほどパンが好きだった。

パンを作るため、エジプトではコムギを石の上におき、ほかの石ですりつぶして粉にした。

まずコムギの先祖と製品の話から始めよう。

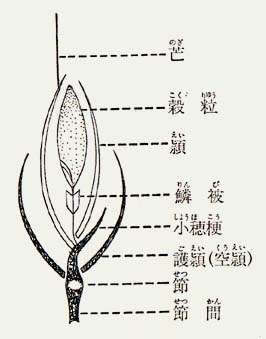

人間がコムギを食べ物としはしめた大昔は、野生の一粒系コムギ、二粒系コムギの両方を利用していた。

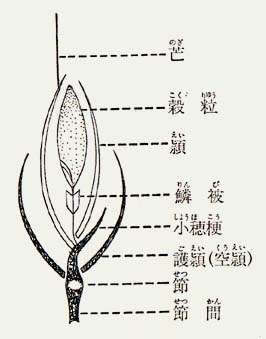

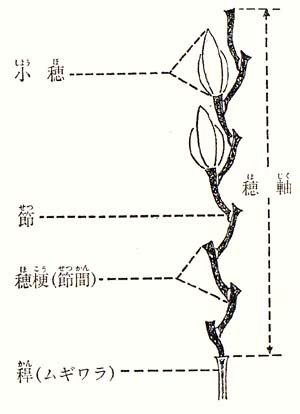

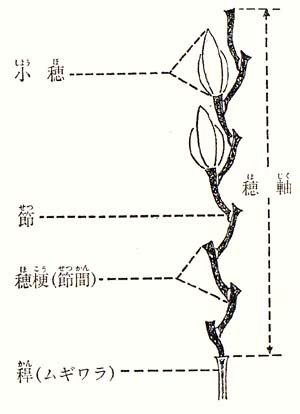

コムギの穂にはいくつかの小穂が集まっているが、一つの小穂に実が一つのものを一粒系といい、二つのものを二粒系という。

パンコムギで代表される普通系には三粒から五粒が実っている。

紀元前六七五〇年頃のイラクのジャルモ遺跡からは、野生一粒系コムギ、栽培一粒系コムギ、栽培二粒系コムギが発見されているが、二粒系コムギのほうが、一粒系コムギよりも、殼物のとれる量が多い。 |

図21 コムギの広がり

|

古代人が野生種から作りだしたこの栽培二粒系コムギ(栽培エンメルという)は、イラン、イラクおよびトルコで、紀元前七〇〇〇年から六〇〇〇年の間に出土している。

野生、栽培の二つの種類がジャルモから出土していることから、栽培エンメルが生まれた土地は、メソポタミアのザグロス山岳地方と考えられている。

「肥沃な三日月地帯」とよばれるイラン西南から、イラク、トルコをかこむ地域で、栽培エンメルは重要な食糧となった。

栽培エンメルは実が落ちにくい。種子は皮ムギとよばれて、穎(えい)といわれる皮につつまれたままである。

穎(えい)が柔らかく実が落ちやすい、はだかムギになる栽培種の「マカロニコムギ」が現れたのは、紀元前一〇〇〇年頃である。 |

|

|

|

図22 コムギの穗の図解 |

このマカロニコムギから、カフカス地方で雑種が生まれて、これが「ペルシャコムギ」となる。

カフカス地方で栽培されたペルシャコムギと、その畑のなかに雑草として入りこんだ、この地域に分布するタルホコムギとの雑種から、普通系のパンコムギが生まれたのである。

カスピ海沿岸には、今日でも、パンコムギの祖先種タルホコムギが自生している。

パンコムギで作ったものとくらべればおとるが、タルホコムギの粉からはパンができる。

カフカス地方で生まれたパンコムギは、紀元前五〇〇〇年から四〇〇〇年の頃、ヨーロッパのライン川流域に、南ロシヤに伝わり、紀元前三〇〇〇年にはヨーロッパに、アフリカに伝わっている。

中国には中央アジアをへて紀元前三〇〇〇年に伝わる。まさにそう大なるコムギの旅である。

人間が刈りとり、旅をすることによって、生えている土地から数多くのコムギの野生種は、それぞれ出合う機会をあたえられる。

そこから雑種が生まれて、雑種のうちすぐれたものがパンコムギとなったのである。

3 製粉 top

このコムギをくだいて粉にし、振い分けして表皮をのでいたものが「小麦粉」で、昔の日本人は「メリケン粉」とか「うどん粉」といった。

なぜコムギは粉にひくのだろうか。コムギをたいて御飯のようにして食べないで粉にひいてから食べてきた。

手間のかかることである。

米の外皮(籾=もみ)や内皮(糠=ぬか)は丈夫ではなく、はがれやすい。

外側からはがしてゆくと、胚乳(はいにゅう)とよばれる中のかたい部分をこわさずに取り出すことができる。

胚乳だけを取り出したのが白米である。加える力が強すぎないように米をつけば外皮がはがれる。

コムギは米とは逆に外皮が丈夫にできている。

外皮には深い溝がたてに入っているため、はがして中の実を取り出すのはむずかしい。

はがそうとして力を加えると、外皮より中の実のほうが弱いので、なかが割れて粉になってしまう。

中のほうが細かにくだけて、外皮はあまり細かにならない。

したがって、粉にひいてから振い分けすると、小さな粉の実と大きな皮に分けることができる。

コムギは粉にしたほうが、皮と実とをよく分けられるので粉にして食べているのである。

それに、コムギはそのまま炊いてもかたくておいしくはない。消化も悪い。

パンやうどんのように粉にひいてからのほうが消化しやすい。

4 グルテン top

コムギのなかには七〜十五ハーセソトの蛋白質がふくまれている。

大部分はグリアジンとグルテエンとよばれる種類の二つで、粉にして水でこねると、この二つからパンになる“元”「グルテン」(麩=ふ)ができる。

小麦粉に水を加えてよくこねると粘りけが出る。

これを布の袋に入れて水中でもむと、中の澱粉が布目から出て、袋のなかにチューインガムのようなものがのこる。

これかグルテンである。

このグルテンの働きで、パンはフックラとふくらんでしぼまない。

うどんもこのグルテンの働きで、切れないで細くのび、歯ごたえのあるうどんになる。

穀物のなかで、コムギだけがグルテンを作りだす性質を持っている。

そのグルテンも粉にし、水を加えてこねないとグルテンにはならない。

グリアジンは柔らかく弾力があり粘着力が強いが、水をあまりすわない。

ブルタニンはかたくて弾力性は小さいが水をよくすう。

両方が適当な割合でまじっている粉がよいパンになる。

グリアジン六にグルテン四の割合が一番よい。

グルテンのおかけで、こムギ以外の雑穀を粉にひいてある程度まぜても形がくずれないでパンダできる。

コムギ・グルテンを接着剤にしてパンを作れば、手間がかかっても、収穫量の多いほかの雑穀(オオムギ、カラスムギなど)が食べやすくなる。

5 臼(うす) top

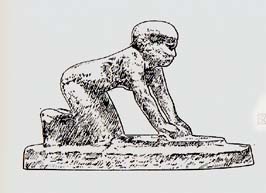

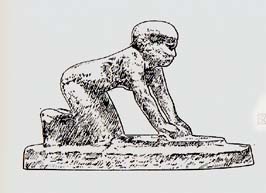

図25 エジプトのパンづくり(エジプトのテーベの墳墓出土、前1900年ごろ)(筑摩書房『技術の歴史1』より) |

コムギを粉にするには臼(うす)ですりつぶせばよいが、臼をひくのは大変な労力である。

エジプトでは、石の上にコムギをおき、ほかの石ですりつぶしてしたが、労力のわりには効率は悪い。

ローマでは、戦争に行く兵士の五人が十人のグループに一台の回転手びき臼があたえられ、それぞれの兵士は三十日分のコムギを持って歩いたという。

人力だけでは安定した食糧にならない。大量に製粉するにはウシ、ウマ、水車、風車の力によらねばならない。

蒸気機関、電動機の発明をまたねばならない。

食べ物の加工技術と機械の発達、エネルギー源の発達とが直接かかわってくるのである。

ここでは、水車と風車の発達を中心にみてみよう。 |

図24 うすを使う奴隷(エジプトの版画、

前2500年ごろ)(筑摩書房『技術の歴史1』

|

6 臼(うす)を動かす力――水車

top

|

|

|

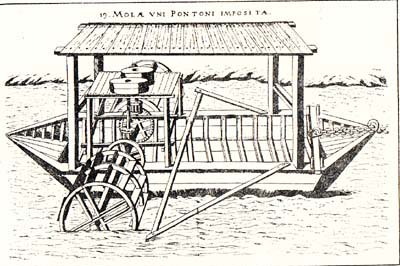

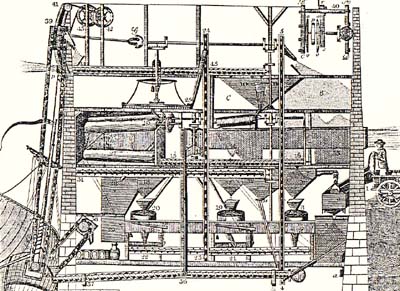

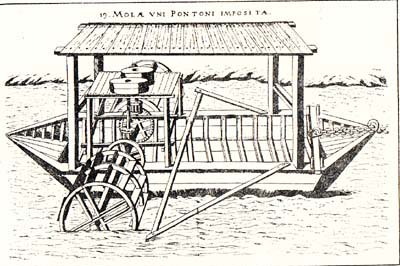

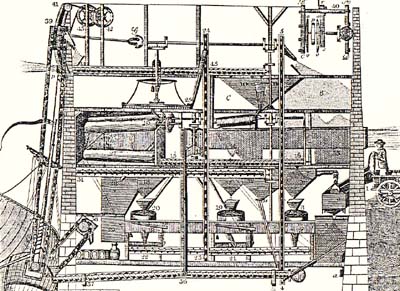

図26 水車を使っての製粉 |

「物体が流体から受ける力は、流体の密度に比例して、速度の二乗に比例する」

水の密度は空気の密度の一〇〇〇倍なので、一秒間に一メートルの速度の水によって受ける力と、一秒間に三十ノートルの速度の空気が同じ物体にあたえる力はひとしい。

川にめぐまれている土地で、粉ひきに水車が使われたのは当然である。

紀元前一世紀には、北部ギリシヤで水車が勁いて粉をひいていた。

水車の回転軸が垂直なたて型水車であり、この型の水車は高速な水を羽根にあてないと回らない。

したがって、流れの急な川でないと使えないが、この水車が現在、水力発電に使われるタービンの原型である。

水車にはこのたて型水車とはべつに軸が水平な横型水車がある。

メソポタミアのアラビア人は、チグリス川に平底の船をうかべて、船に横型水車を取付け粉をひいていた。

バルカン地方の西南ドイツでは、四世紀頃この水車で粉をひいている。

川の流れに使っている横型水車は、水面の高さが小さくなっても、大きすぎても動かなくなる。

水車の上のほうの羽根に水をそそいで回す上射式の水車が五世紀前に現れる。

溜池をつくり、つねに一定の水が上からそそぐようくふうすれば、水車は安定した回転で動き、製粉していく。

十世紀から十三世紀にかけて、ヨーロッパは「拡大の時代」に入り、人口がふえ農業の規模も大きくなった。

水車が普及したのも十一世紀頃である。

普及したといっても、水車をつくり、所有していたのは領主であり、僧院であった。

一般の農民が粉をひくときは、使用料をはらって領主の水車を使わねばならなかった。

十三世紀になると、水車は染料の原料である植物をすりつぶし、鍛冶屋のふいごを動かし、鉱山の排水に使われる。

蒸気機関登場前の工業発展の先ぶれである。

|

7 臼(うす)を動かす力――風車

top |

|

|

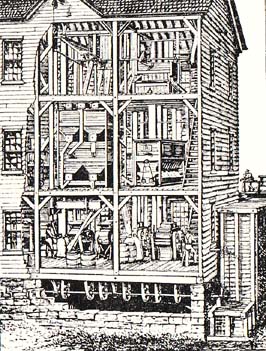

図27 風車を使っての製粉(上と右)

|

風を受けて、垂直に立てた軸を中心にクルクル回る羽根車を店の前で見たことがあるだろう。

風を受けやすいように少しまがった羽根には宣伝の文字が書かれていて、回るとちがった文字が現れる。

この風車は、風の向きに直角に立った軸が回る。

風車には、プロペラのように風のむきにそった軸が回るもの(水平軸風車)と、直角に軸が回るもの(垂直軸風車)がある。

水平軸風車はヨーロッパで用いられ、垂直軸風車はヨーロッパより東で用いられていた。

イランでは、十世紀には垂直軸風車が使われていた。

ヨーロッパ各地には、だいたい十二世紀になってから、水平軸風車が現れている。

垂直軸風車の回転軸は垂直なので、その軸で直接、臼を回すことができる。

しかし、風を受けて回る羽根があれば、一方には風に向かって回る羽根があるので、大きな動力は出せない。

プロペラのような水平軸風車は、どの羽根も一様に風を受けるので出力は大きい。

水平軸風車は、垂直軸風車に勝って普及していった。

風車が使われたのは大昔だけではない。一〇〇年ほど前まではどこでも見られたし、今日でも残っている。

広大なアメリカでは、大陸中央部から西部に半乾燥地帯が広がっている。

地下水をくみあげる風車が、家畜の水飲み場に、人々の集まる町に立っていた。

十九世紀から二十世紀にかけて、六〇○万台以上の風車が立ちならんでいた。

今日でも、十五万台以上が働いている。

ソ連は広い。

アメリカと同じに風車の歴史は新しいが、二十世紀のはじめには揚水、製粉に二十五万台の風車が動いていた。

年間八十万トンの製粉を風車で行っていた。

ドイツには、二十世紀に入っても一万台以上の風車があったし、イギリスの東部、東南部にも、製粉、排水用に一万台の風車があった。

オランダに風車が入ったのは、一四三〇年代といわれる。オランダには海陸風がふく。

朝は風車を東に向け、夕方は西に向ければ羽根は一日回る。

はじめの頃は、風車を箱型の舟にのせて、水上で製粉を行っていた。

風車小屋を陸上において、小屋全体を風の向きに合わせて回すタイプを箱形風車という。

重くなって回しにくくなるので、大きな動力が得られる大型風車はつけられない。

十四世紀のはじめに、風車がついている小屋の頂部だけを回す塔形風車が発明された。

小屋全体をまわさなくてよいので、内部の機械の基礎がしっかりする。

動力伝達機構が丈夫になって、安定した。

十四世紀には、沼地、とくに泥炭を掘ったあとの排水に、風車が広くもらいられている。

オランダの風車は水平軸風車である。

水平軸型はプロペラ状の風車を使うので、羽根の軸は水平に回る。

塔頂の水平軸の回転を垂直軸の回転に伝えないと、動力は塔の上部から小屋の床においた機械に伝わらない。

しかも、風車の軸は風付きで方向を変えるのである。

傘歯車、減速歯車など動力伝達機構の改良が風車の大型化にともなって発達した。

風車は信頼のおける立派な動力源となって、大型の風車小屋は、内部が四階だての建物と同じになっていた。

十六世紀以降には、コムギの粉ひきだけではなく、もっと広い範囲の動力として、たばこの製造に、羊毛の圧縮に、船の帆や綱の原料であるアサを叩ために、製材に、など一般の工業動力として風車は使われた。

風車に張る帆布、風車の方向を固定する索具と滑車、動力伝達のための軸、歯車などは、帆船に用いる主要な部品でもあった。

帆船と風車とは、互いに関係をたもちながら発達したのである。

オランダの風車は、十九世紀の中頃には九〇〇〇台くらい回っていた。

蒸気機関の実用化とともに、姿を消していった。

8 ロール式製粉機 top

水車や風車を使い、臼でひいた小麦粉は、今日の小麦粉とちがっている。

今日の小麦粉は白色だが、十九世紀半ば以前の小麦粉には色がついていた。

臼でコムギをひくと、かたい外のからはのぞくことができても、澱粉質、グルテン質、油性の胚などすべてが粉になってまざってしまう。

米のからをのぞいた玄米を粉にひいたのと同じである。

ぬかと白米をひいた粉がまざったような粉ができる。白くはない。

からだけをのぞいたコムギの粉は栄養的にはよいかもしれないが、変質しやすい油分をふくんでいるので、保存性はよくない。

コムギをいっぺんに粉にしないで、粉にひく強さを加減できる機械を使って、一段目は粉があらくても粉にひいて振い分けし、それをまた粉にひいては振い分けするといった手間をかけていけば、それぞれの段階でいろいろな主成分は分離できて、均質な白い小麦粉が得られる。

今日の小麦製粉工場では、ロール式製粉機を使って、六段から十段程度の粉ひきを行っている。

互いに反対の方向に回転する二つの円筒があって、片方の回転熬がもう一方よりも大きく、円筒のへりの速度に差があると、その間にはさまれたコムギはむしられるような力を受けてこわれる。

これがロール式製粉機の原理で、石臼よりもずっと大きな回転数で回っている。

一八二三年にスイスでロール式の製粉工場が作られたが、ロールを長時間高速で回すことができず、製粉能力は石臼を使う工場にかなわなかった。

一八三〇年代にロール式製粉はハンガリーで普及し、一八七〇年代にアメリカの製粉工場もロール式に変った。十九世紀末には、世界の製粉工場がロール式に変っている。

蒸気機関を使う船が、外輪船からスクリュー船に変るのが、一八六〇年代である。

高速で回る蒸気機関が実用化されたからだった。

汽車、汽船が走る時代に、製粉工場は新しい高速蒸気機関によってロール式へ変わったのである。 |

図28 ロール式製粉機

|

ロール式を用いることで、コムギの中の主成分が分離できるようになった。

臼でひいた粉が灰色でも、ロールを何段も使ってひいた粉は白色となった。

いままでは品質があるいとされて卜だコムギからもよい粉をとることができるようになった。

グルテンの少ない薄力粉も作れれば、グルテンの多い強力粉も作れるようにたった。

それによって好みのパンが焼けるのである。

9 おいしいパンを作る top

コムギは粉になった。

これをパンにするには水と少量のイーストを加えてこね、パン生地をつくり、型をととのえて焼き上げる。

パン生地をこねるのが大変な仕事であった。

イタリアの医学者ベルナルディノ・ラマッツィーニ(一六三三年〜一七一三年)は記している。

ほとんどすべての者は、ザリガニやトカゲのように、脚が外に曲がっている。

ポー河の両岸の村々では、机のはしに固定され、どの方向にも動く円錐形の木片の助けにより、丈夫な板あるいは机の上で、こね粉をねるのがならわしである。

高い所へ上げられた木片の下に置かれているねり粉をほかの人が返すとき、大きな腕の力や膝でもってパン製造人は木片をおさえなければならない。

その結果、脚は膝の関節で一番弱いから、脚は外側へねじられる。それには何も薬もない。

(松藤元訳『働く人々の病気』北海道大学図書刊行会、一九八〇年) |

粉にひきパン生地をぬるパンづくりの工程には、機械の助けが必要であった。

今日のパンは、イーストを使ってパン生地を醗酵させ、醗酵によって生ずる炭酸ガスで生地をふくらませている。

グルテンの働きによって、ふくらみをたもったまま焼き上かる。

果物を壷のなかに入れたままにしておくと、皮も実もとけてゆく。

泡が立ってきて、酒の匂いがしてくる。

果肉の中の糖分が皮についている酵母菌のために分解されてゆくからである。

ブドウからブドウ酒を作る方法を発見したのは自然であった。

オオムギ、コムギ、米その他の雑穀を栽培するようになってから、穀物からも酒を作るようになった。

目に見えない何かが酒に変える。

酒に変える何かが酵母であり、「おいしいパンをつくるパン屋の秘密」とは、そのパン屋で保存している酵母の種のことであった。

十八世紀末から、醗酵の秘密が少しずつわかってくる。

自家製のパンには、かたいリソゴのようなうすい甘さがあって、かすかに柔らかいアルコールの匂いがする。

パンはコムギを原料とする醗酵食品である。

肉に味があう醗酵食品なので、コムギの栽培と畜産とが同じ土地ですすめられることが多かったのであろう。

パンを焼くと、ベーター澱粉といわれる並び方をしていた小麦粉の中の澱粉は並び方を変えて、アルファー澱粉という食べやすいものに変る。御飯をたくのも同じである。

焼きたてのパンはおいしい。たきたての御飯もおいしい。

冷えた御飯をふかし、パンをトースターで焼くのは、もとにもどったベーター澱粉をまたアルファー澱粉にするためである。

パンに砂糖を加えるとアルファー型からペーター型にもどりにくくなる。卵や牛乳などの蛋白質を加えてももどりにくくなって、パンの日持ちはよくなる。

砂糖、卵が多く入ったカステラがかたくならないのは、このためである。

御飯をたくのは短い時間ですかが、パンを家庭で作るのは大仕事で毎日できることではない。

ほとんどの家庭では、工場で作ったパンを食べている。

大量にパンを作って、トラックで小売店におろしてゆく大工場では、日持ちがするパンしか作れない。

かたくなりにくいパンを作るので、甘味が多い。

少し作ってその日のうちに売ってしまう小さなパン屋が、砂糖の入らないじか焼きのフランスパンを店に出しているのである。

小さい工場で作っても、大きな工場で大量に生産しても、同じものができるのが普通の工業製品であろう。

しかし、自然の食べ物をあつかう場合には、量産を可能とするための条件が、小さな規模で生産する場合とはちがうことが多く、同じものができるとはかぎらない。

原料を変えても、ほとんど製造工程がちがわないのが、普通の工業製品である。

しかし、食べ物の加工技術は、原料の性質によって支配されている。

原料の性質が、食品技術の発達過程を支配しているのである。

コムギとパンのなかを見ようとしたのは、このためであった。

10 製パン工場 top

|

図29 ヨーロッパ中世のバン工場

(『機械化の文化史』鹿島出版会より)

|

図23 いろいろな種類のパン

|

第一次大戦が始まったのは、一九一四年である。日本の大正三年にあたる。

アメリカは中立を宣言した。アメリカの商船は海上で交戦国によってつかまえられ、押収されることがあっても、船員、船客の安全は、国際法によって保証されるはずであった。

当時現れた新兵器は潜水艦である。ドイツの潜水艦Uボートには捕獲した船の乗員を収容する余裕はない。

一九一七年一月、ドイツは東部大西洋の戦争区域では、中立国をふくむあらゆる船舶を無制限に、見つけしだい撃沈すると声明した。

新兵器が現れると、各国間の協定によって成立した国際法規がやぶられる場合が多いのである。

声明から二ヵ月間に、六隻のアメリカ船が雷撃され、同年四月、アメリカはドイツに宣戦を布告した。

フランスに派遣されたアメリカ軍は二〇〇万人である。

さらに、二〇〇万人が出征準備のためアメリカ本国で訓練を受けていた。

アメリカ合衆国は連合国の工場として、厖大な民需、軍需物資を供給した。

第一次大戦が始まった一九一四年は、流れ作業によって自動車を生産する方式が、フォードの工場に取入れられた年である。

家畜を殺して食肉とする工場では、すでにコンベアラインによる流れ作業が完成していた。

大戦中に労働力が不足したことも助けて、パン工場の機械化が促進されたのである。

製パン工程を機械化して、コストを引き下げ、均一な品質のパンを量産するためである。

家庭でパンを焼き上げるには、前日の夜から準備して丸一日はかかる。

ふくらんだパン生地を叩きつけて、生地の中のガスをぬき、またふくらむのをまってから焼く。

醗酵に要する時間がパンを作るほとんどの時間をしめている。

パンを早く作るには半固体状ではなくて、液状で流動性のよいパン生地を使い早く醗酵させて、こねる作業を機械化すればよいことになる。

第一次大戦が終った年の翌年、一九一九年にアメリカでは禁酒法が判定されて、酒を飲むことが禁止されたため、酒の研究所がパンの研究所に変った。

このため、パンの醗酵に関する科学がすすんでいる。

パンをこねるのにくたびれるので、家庭でパンを作る人は少ない。

手がかかるので、イタリアでパン生地をこねる機械を作ったのは十八世紀末である。

手の代用を機械がするので、手が動く程度の速度でゆっくりこねていた。

もっと早くこねてもいい。

手でこねたものと同じでなくても、似た物ができればよいと考えたのがアメリカ人である。

手づくりのパンと同じ生地を使ったのでは、機械化はかぎられている。

生地の中身を変えれば、機械の動きで手づくりの手の動きに合わせる必要はなくなる。

アメリカで高速混合機が一般に使われるようになったのは第一次大戦後である。

第一次大戦後から、ことに一九二五年から三〇年までの間は、アメリカで台所の道具、洗濯の道具などが機械化された時期である。

この頃から小さなパン屋は消えてゆき、大工場でパンが作られるようになった。

原料を入れると、まっていたように高速混合筒がまぜ合わせる。焼けたパンが連続的に出てくる。

手づくりであったパンの味は少しずつ変ってゆく。

イーストを早く働かせるように原料の配合を変え、機械に仕事をさせるのに便利なので、流れるように柔らかいパン生地を使う。

連続的に作れるものだけを作るようになって、それが工場製のパンとなった。

工場製のパンのほうが量産できるので、工場で作るパンが、大きさ、形の標準となった。

甘味の多いパンをリッチなパンという。今日の食パンは甘味が多い。

リッチなパンのほうが連続的に作りやすい。皮が柔らかく、うすいのがよいパンの条件となった。

皮がかたくて甘くないヨーロッパのパンは、アメリカでリッチなパンに変ったのである。

11 パンを食べる国、食べない国 top

パンをよく食べる国はどこだろうか。

ヨーロッパでは、ルーマニア、イタリア、ギリシャ、ブルガリア、ハンガリー、ユーゴスラビアで、パンは食べ物全体の六十から七十五パーセントにもなっている。

世界で一番パンを食べている。スエーデンやオランダではあまりパンを食べない。

アフリカのエジプトでは、パンは食事の六十から七十パーセントにもなっているが、ケニヤ、ウガンダ、コンゴでは二十五パーセントしか食べていない。

イラン、イラク、西パキスタンのような中近東では、食物中の七十五パーセントをパンがしめている。

南北アメリカ大陸では、メキシコ、チリー、ペルー、ペネズエラが四十五から五十パーセント、アメリカ、カナダ、パラグァイ、コロンビヤではパンは食事のつけたしにすぎない。

また、オーストラリア、ニュージーランドもあまりパンを食べてはいない。

型に入れて焼いた食パンはイギリス系の植民地かその文化圏で普及し、型を使わないで焼くバケットとよばれる細長いパンはフランス系の植民地、文化圏で普及している。

海洋国家イギリスでは、船内でパンを能率よく焼くために、製パン工程の機械化についてくふうを重ねてきた。

パンを能率よく、きまった形に焼くために型に入れたのである。

パンを少ししか食べない国が多かった。

御飯を食べなければ、パンを食べるはずと思っていたかもしれない。

パンをたくさん食べるのは、おかずが少しで御飯をたくさん食べるのと同じてあった。

少ししか食べないのは、肉やジャガイモをたくさん食べたり、あるいはパンの代わりに雑穀のおかゆとかを食べる土地だからである。

レストランで食事をすると、はじめがスープで、肉やジャガイモなどを食べながら、パンは少ししか食べない。

大昔から食べてきたものをおいしいと思うようになるのが、食べ物の性質である。

洋食ではいつも肉が出て、パンよりも肉でおなかをいっぱいにするのに、人間という動物は昔からパンよりも肉のほうを食べたいと思ってきたからであろう。

ヨーロッパは自然に生える牧草が広がっていて、家畜には食べ物が多いわりに、人間の食べる穀物の育ちが悪い土地であった。

サッマイモについで、面積あたりの収穫が多いのはイネであるが、コムギの収穫量はイネよりもずっと少ない。

そして、コムギよりも、パンにならないオオムギのほうがヨーロッパでは作りやすい。

ヨーロッパのやせ地でコムギが育つようになったのは、ソラマメ、エンドウマメといった豆類が冬作に植えられて、それが空気中の窒素を固定して肥料の役目をはたしたからであり、豆とエンドウがウシの飼料になったためである。

ヨーロッパでは、農耕にウシよりも力の強いウマを使うようになるのは、十一世紀から十二世紀頃である。

ウマはウシよりも食べる量が多い。

人間と食べ物をあらそってきたウマの飼料として豆とエンバクがたくさん作られるようになって、力の強いウマが働くと、耕地面積は広がってゆく。

この頃にパン食が普及して、庶民の食卓に現れたのである。

パンを主食にして、そのおかずに肉をそえるのではなくて、主食、副食の区別はなかった。

お米のように消化のよいものを食べるのではなくて、製粉しないと消化が悪い雑穀を手間をかけて食べていた。

日本でも少し昔は雑穀を食べていたように、コムギだけで作ったパンを食べていたのではない。

雑穀のおじやを食べ、また粉にひいた雑穀をまぜられるので、パンを食べていた。 |

図30 中世ヨーロッパの農業

|

日本では白米をたいた御飯が祝日だけの食べ物であったように、コムギだけで混ぜ物のないパンは高級なパンであった。

十七世紀頃では、まだカシの実の苦味をのぞいて混ぜ合わせたパンがよく食べられたし、カボチャをまぜてパンを作ったりした。

飢饉の場合には、小麦粉から外皮をのぞかずに、雑草の粉をまぜてパンを作った。

十八世紀末のイギリスでも庶民の食事は、スープとうすく切ったわずかな肉、それにオートムギの乾パンかかたいパン程度であった。

12 新大陸とコムギ top

パンコムギの発祥の地は、カスピ海南岸を中心とする地域である。

紀元前三〇〇〇年頃には、ヨーロッパと北アフリカに広まっている。

アメリカでは十七世紀に、オーストラリアでは十八世紀にコムギの栽培が始まっている。

ヨーロッパから、新たな大陸への移住者が、コムギをもたらしたのである。

コムギの主産地は、十九世紀に入って、ヨーロッパから東欧側に移った。

十九世紀半ばから二十世紀のはじめにかけて、四大輸出国アメリカ、カナダ、オーストラリア、アルゼンチンに移っていった。

ローマ帝国が食糧の供給地をエジプトと北アフリカにもとめたように、十九世紀のヨーロッパは、南北アメリカを、オーストラリアを世界のコムギ倉庫に変えていった。

良質のパンが食べられるようになったのは、コムギが世界に広がってからであった。

ブエノスアイレスから六十八万平方キロメートルに広がる、アルゼンチンの大草原パンパスには、家畜を追う牧夫がいた。

そこにイギリス人が入ってきて、一八八〇年代には、コムギの市場にアルゼンチンの名前が現れるようになった。

この頃まだ野牛のすみかであったカナダのマニトバ州は、コムギが広がって、一九二一年には人口が一九五万人になった。 |

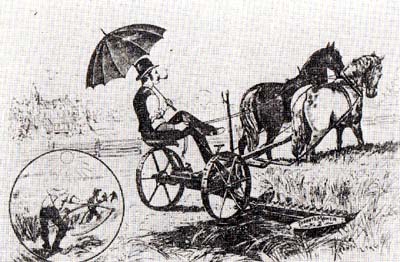

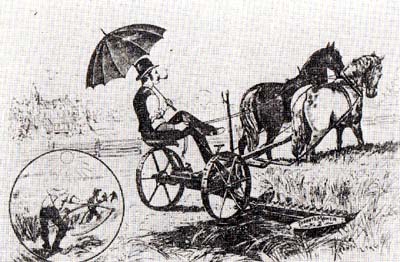

図31 コンバイン(combine=刈り取りしながら脱穀すること)

農作業の機械化、効率化のはじまり

|

コムギを作るため、アメリカの大地をおおっていた自然の芝草はトラクターで掘りおこされて、一九三〇年代には砂あらしがふくようになった。

このようにして、短い期間にコムギの生産地はヨーロッパから海を渡っていった。

ヨーロッパは、コムギを作る代わりに工業生産物、園芸作物、畜産品など、加工度の高いものを作るようになり、コムギを輸入したのである。

コムギが世界に広がっていったころは、動力が家畜から蒸気機関に、そして石油エンジンに変ってゆくころであった。

農業用のトラクターは一九〇五年、アメリカに現れる。

動くものにすえつけるので、工場では動力に電動機を使っても、ウマに代わるトラクターでは石油エンジンがよい。

コムギ畑で使われたアメリカの農業機械は、コムギの育った旧大陸ヨーロッパに輸出されてゆくのである。

誰もが、コムギだけでまぜもののないパンを食べられるようになったとき、二十世紀に入っていた。

(また二十世紀には二度も世界大戦があったが、日本は二度とも参加し、第二次大戦では主役を務めた。)

top

**************************************** |