|

****************************************

Index 1

2 3

4 5 6

7 8

9 10

11 12

13 14

4 喜望峰を回って

1 暦が変わる top

ゴアでは、インド副王のドン・フランシスコ・マスカレーニャス閣下が、一行を大いに歓迎しました。

副王というのは、ポルトガル国王にかわって、東洋のポルトガルの領地を統治する人です。

閣下は、使節たちが元気でポルトガルまでいけるようにと、食糧費にあてるために一千パルダウものお金を寄付してくださいました。

ところで使節がゴアに滞在中に、暦が変わるというめずらしい出来事がありました。

西洋ではローマ時代から、ユリウス・カニサル(ジュリアス・シーザー)が判定した暦が使われてきましたが、いつしか天体の動きとのあいだに、喰い違いが大きくなってきました。

そこでローマ教皇グレゴリオ十三世は学者の意見に従って、一五八二年の十月五日を十五日と改め、うるう年のきめかたについて、ユリウス暦を少し改める事にしました。

私たちが、いまつかっている暦は、このグレゴリオ暦で、日本では明治の初年から採用されるようになったのです。

おもしろい事に天正の少年使節は、日本を一五八二年に出発しましたので、彼らはあくる年ゴアにきて、暦が変わる事を知りました。

そして十一月十四日から、新しいグレゴリオ暦に切替えて、ヨーロッパに向う事になったのです。

その頃、日本にいた南蛮のバテレンや商人は、まだ新しい暦の事を聞いていませんでした。

ですからこの一五八三年の歴史を調べるときに、私たちは月日の事に、ずいぶん気を使わなければならないのです。

いよいよ、ヨーロッパに向う日がやってきました。

少年たちは、長崎の港を出帆したときと同じような悲しみのうちに、父とも慕うバリニャーノに別れを告げました。

彼は、ひたすら一行が無事にインドに戻ってくる事を祈りながら、ゴアで待つこととなりました。 |

グレゴリオ13世(1502〜1585)

|

2 航海ちゅうの勉強 top

使節がのった大きい南蛮船《サンチャゴ号》は、ゴアからコチンに着きました。

そのあいだに年があらたまって、一五八四年を迎えました。

二月二十日。インドのコチンからいよいよ、アフリカの南端喜望峰(きぼうほう)を回る大航海に乗出しました。

この日はちょうど、長崎を出帆した二周年にあたります。

日本を出るときに、十三、四歳であった少年たちは、もう高校一、二年生の年頃になっていました。

栄養たっぷりの南蛮料理をとって、彼らは長崎を出たときとは見違えるほど体が成長し、たくましくなっていました。

少年使節たちは、ポルトガルに着くまでの六ヵ月のあいだ、「お互いに猛勉強しよう!」と、誓いあいました。

航海中の主な学課は日本語の読み書きとラテン語でしたが、メスキータ先生の聖書の講義は、いろいろの事を考えさせてくれました。

赤道を乗り越えていくインド洋の航海です。昼間は、もえるような太陽か照り付けます。

甲板の金属の部分はもちろんの事、木でつくられたところに手が触れても、火傷(やけど)をするほどの熱さでした。

でも夕方ちかくなると、涼しい風が甲板をソヨソヨと流れて、天国とはこんなところかと思われるほど、静かで平安な雰囲気がただよいました。

「地面の下に住んでいた人がいたとしましょう。彼はあるとき、突然地上にでました。そして陸と海と空を見ました。

太陽が上る。小鳥がさえずりサラサラと小川が流れる。そよ風が吹いて木の葉がゆらぐ。

花が咲き蝶が舞い実を結ぶ。太陽が沈む。心地よい風、キラキラ光るお星さま。北斗七星……。」

ここまで話してきたメスキータ先生は、ふと口をつぐんだかと思うと、右指ではるかかなたの空を指しながら、

「あれ、ごらん! 南十字星が……。」 と言いました。

日本では見た事もない南半球の星座に見とれながら、少年たちは先生の話に耳を傾けました。

「私たちが、誰もいない大きい森のなかを歩いていて、突然、立派な宮殿にいきついたとしましょう。

そのとき私たちは、きっとこれは誰がつくったのだろう、と不思議に思うに違いありません。

それが、自然にできたとは考えません。

地下から出てきたその人は、陸、海、空の、このすばらしい眺めを前に、

ああ! 美しい! すばらしい!

この一大芸術作品は、一体誰がつくり、誰が動かしているのか、と思うでしょう……。」

メスキータ先生は、そこで言葉をきりました。

少年たちは先生が、次に何を言おうとしているかは、もうわかっていました。

「天地万物の造り主、デウスさま!」

皆はいっせいに、美しく神秘なインド洋の空を見上げました。そして声をそろえて、

「天にまします我らが御親(みおや)、御名(みな)をたっとまれたまえ。御代(みよ)きたりたまえ。

天において、おぼしめすままなるごとく、地においてもあらせたまえ。

我らが日々の御やしないを、今日、我らにあたえたまえ。

我ら人に許し申すごとく、我らがとが(罪)を許したまえ。

我らをテンタサン(誘惑)に放したまうことなかれ。

我らを兇悪より逃したまえ。アーメン。」

と祈りました。

キリシタンの洗礼をうけてから、毎日毎日、家でも教会でもセミナリオでも、幾百度となく唱えた祈りでしたが、この時ほどこの言葉が美しく、清らかに思えたことはありませんでした。

メスキータ先生の聖書の講義は、来る日も来る日も続きました。

「汝なんじらの敵を愛しなさい。汝らを憎む人に恵みなさい。」

この言葉を聞きながら、少年たちは、戦に明け暮れている母国日本の事を思わずにはいられませんでした。 |

|

大友、有馬、大村の殿さまがたは、その後、どうなった事であろう。島津や竜造寺の殿さまが、九州を征服してしまっているかもしれない。

「汝の敵を愛せよ」、このデウスさまの御教えが、日本に広まるならば……。

「誰も二人の主(しゅ)に、同時に仕えることはできまぜん。」

「汝らは、神さまと離とに、同時に仕えることはできません。」

メスキータ先生の口元を流れでる有名な「山上の垂訓」は、一言々々、使節の少年たちの心にしみこみました。

伊東マンショや中浦ジュリアンが、感動を顔に表わしている一方、千々石ミゲルは、うつむいたままでした。

彼はどうも、その言葉に納得できないものがありました。

「私たちはこれから、ローマの教皇さまやスペインの国王さまの元へ、従順を誓いに行こうとしている。

私たちは日本人として、日本に主君をもっている。

それでは私たちは二人の主君に、同時に仕える事にはならないのだろうか。

ヨーロッパの世界は、金銀財宝にみちあふれたところだと聞いている。

それは、神さまと富(とみ)とに、同時に仕えているといえはしまいか。」

ミゲルは先生に質問しようと思いましたが、友だちが余りにも真剣に聞いているので、恥をかいてはいけないと考え、口をひらくのを止めました。そして、あとで、ロヨラ先生に、一人で訊ねてみようと思いました。

「明日のために思い患らってはいけませぬ。明日は明日……その日はその日の労苦で足りるのです。」

メスキータ先生の聖書の講話は、この日はそこで終わりました。

毎日、規則正しい学習が続きました。

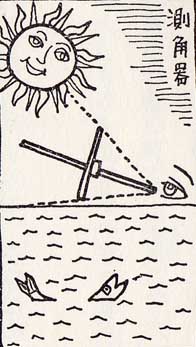

天文学や航海術など、日本では得られそうにもない新しい知識を、むさぼるように学びとりました。

メスキータ先生は、天体儀や地球儀や海図をとりだし、指でしめしながら、詳しく教えてくださいました。

北極、回帰線、赤道、南極、といったむずかしい言葉も、よくわかるようになりました。

「長崎は、北緯三十三度弱のところにあるから、北回帰線より九度ほど北にあたる。」

と、伊東マンショが博識ぶっていいますと、原マルチノが、

「じゃ、君たち、長崎のまっすぐ下、地球の裏側は、どこになるか知っているか。」

と、みなにたずねました。誰も答えられそうにありません。

「南アメリカのブラジルの南の端の、ちょっと沖に出たところだ。」

とマルチノは、勝ちほこったように言いました。

3 白人と黒人の問題 top

ある日の事、皆は甲板の上で話していましたが、白人と黒人の肌色の事が大問題となりました。

「インドやアフリカの人たちの肌が黒いのは、祖先代々、太陽の熱に焼かれたためだろう。

このあいだ、ゴアにいたオランダの人ね。

黒人のなかで見たから、特にそう見えたのかもしれないけれど、ほんとに白人といった感じだね。

オランダは、日本よりずっと北のほうにあるから、日本人より白いのも当然だ。」

とマルチノが言いました。するとミゲルは、

「そう――僕も、そうだとは思うよ。

だげどそれが本当なら、赤道付近の人たちが一番黒いわけだ。

ところが赤道のすぐ近くのマレー半島の人たちは、日本人の我々と、ほとんど肌色が変わっていなかったじゃないか。

アフリカの南の方で生まれたという……ほら、いつもマストの上にまっさきによじのぼる黒ん坊のエンリケさんね、あの黒さといったらどうだ。

まるで墨をぬったようだろう。すると、太陽熱というだけでは、説明がつかなくなる。」

と、疑いをはさみました。

「ミゲルのいうとおりだ。」

「先祖が、移住したのじゃないか。」

「だって白人は、熱帯に住んでも黒くはならない。黒人は日本に住んでも、白くはならない。」

皆は、頭をかかえてしまいました。

そしてメスキータ先生に夜の学習が終わったあとで、この事について質問する事にしました。

メスキータ先生は、

「覚えているだろう。コチンに黒人と白人の夫婦と、その五人の子供たちがいたね。

三人の子供は、お父さんそっくりで真っ黒。あとの二人は、お母さんそっくりで白い色。

そういうふうに肌色の事は、暑熱という事のほか、両親の種という事にも関係がある。

それにこれは私の考えだが、黒人があんなにみにくく一般に性質も獰猛で教養がないのは、何かあの人たちの先祖がおかした罪と関係があるのではないだろうか。」

とおっしゃいました。

皆は、わかったようなわからないような気持でした。

神経質で疑い深い性質のミゲルは、その夜、なかなか眠れませんでした。そして、

「黒人の肌が黒いのは、祖先の罪……そんな事はない。そんな事は考えられない……。」

と繰返し口ずさみながら、いつしかインド洋の大きいうねりにゆられて、深い眠りにおちていきました。

4 喜望峰を回って top

本当に、いやになるほど長い航海でした。

コチンを出たのが二月の二十日、そして三月九日に赤道をこえ、五月の十日にやっとアフリカの南の端の喜望峰を回りました。

船は走りに走って、どこにも寄港しなかったのです。

まるで、牢凰にいれられたようでした。

「喜望峰を回ることは、大変危険だ。どれだげ多くの船が、そこで遭難したかわからない。」

と、まえまえから聞かされていましたから、使節たちは、その岬を無事に回ったと知ったとき、本当にうれしく思いました。

「もう、これでヨーロッパヘ帰れるのだ!」という喜びが、どの顔にも表われていました。

岬を回って十七日ののちに、まちにまったサンタ・エレーナ(セント・ヘレナ)の島に着きました。 |

喜望峰に立つ筆者(1970年)

|

大西洋のまっただなかに浮んでいるこの島は、使節がいったときから三百年後に、ナポレオンが流されて、いちやく有名になったところです。

他の船は、もう島から出帆してしまっていましたし、島には住んでいる人もいませんでした。

しかし、のどにしみとおるような冷たい水のおいしさ。

塩づけの肉とはくらべものにならない焼き鳥のこうばしさ。

特に、日本の少年たちを喜ばせたのは、畑からもぎとったばかりの、緑したたるような新鮮な野菜でした。

少年たちは航海中は、ずっと魚釣りを楽しんできました。

人間の体の何倍もある鰹(かつお)がかかるのですから、そのおもしろさは、たとえようもありませんでした。

でもこのサンタ・エレーナ島での魚釣りには、また違った興味がありました。

錘(おもり)をつけた網を、甲板から海底までおろしておくと、しばらくのあいだに、大きい海老やめずらしい魚が、おもしろいほどかかりました。

島での十一日間は、あっというまにすぎていきました。

いよいよ船が出帆するという日に、皆は、ロヨラ先生に次のような言葉を書いてもらい、島の教会の壁に貼り付ける事にしました。

「天地万物のおん主(あるじ)、またそのおん独(ひと)り子なるゼウス・キリストさまの御名(みな)に栄えあれ。

我ら日本国、豊後の屋形(大名)の使者、伊東鈍満所(マンショ)、有馬の屋形と大村侯の使者、千々石(ちじわ)鈍ミゲル、ならびに、原鈍丸知野(マルチノ)、中浦鈍寿理安(ジュリアン)の一行、去る五月十七日より、この甘美なる絶海の孤島に滞在し、楽しき日々を過せり。

主なる神、願わくば、我らに残り少なき海路に平安を嘉(よみ)したまい、我らを無事に、ポルトガル、スペインを経て、永遠の都ローマヘ送り届けたまわん事を。

御出世(ごしゅっせい)以来千五百八十四年六月六日」 |

鳥の子という日本紙に、ロヨラさんが一文を書き流したあとへ、マンショたちは一人々々筆をとって署名しました。

バテレン・メスキータは、ラテン語で、その訳文を終わりに書き添えました。

ねぐらへいそぐ烏(からす)のように南蛮船は、南蛮人のふるさとへ船足かるく走り続けました。

嵐に出遭わなかったことは幸いですが、この時になって、病人が船内に続出しました。

もうひと月まてば、なつかしい故国の土を踏めるというのに、三十二名もの人々が病魔の手に奪われて、息たえてしまいました。

死者のミサ聖祭がすんで、国旗につつまれたお棺が船尾から水夫たちの手で、静かに夕暮れの海に沈められていきました。

ひざまずいてロザリオを繰って祈っている人々の目には、皆、涙があふれていました。

インドのゴアを出てから半年、長崎を船出してからは二年半という月日がたって、伊東マンショ、千々石(ちじわ)ミゲルらの日本使節の一行は、ヨーロッパの西端にある、ロカ岬をのぞみ見ることができました。

大西洋の怒濤がくだける崖の上には、大きい十字架の塔がたっています。

船がテージュの川をさかのぼっていきますと、やがて左舷にすばらしい大都会が展開します。

リスボン!

ポルトガルの都です。 |

ポルトガルのナウ型船

|

top

****************************************

|