|

����������������������������������������������������������������������������������

���@�ʐ^�W1�@�ʐ^�W2�@���C���@�R�z�@��B�@�l���@�R�A

�����@�k��

��z�@���k�@���H�@�k�C���@HOME

���K�`�̓��{�S���j

�i���K�`�̐V���{�S���j�i��A�����j�@���a42�N�@�S���}�����s����j

�@���@�@���a42�N7���@�@���@�K�`

�@���͓S���ƑS�R�W�̂Ȃ��d�������Ă���҂ł��B

�@�q���̎�����D�ԁE�d�Ԃ���D���ł���A�F�X�̎�ނ̂��̂������A�����čs���̂ɋ����������Ă��܂����B

�@�傫���Ȃ��Łg���{�S���j�h��������悤�ɂȂ����̂ł������A���A�ǂ̐���ŁA�ǂ̂悤�Ȏԗ����g�p���ꂽ���Ƃ������ƂɊւ��Ă͗]��L����Ă��܂���ł����B

�@����Ȃ��Ƃ���A�ԗ��𒆐S�Ƃ��āA����ʂɁA�䍑�̓S���̗��j�ׂĂ݂悤�Ƃ����C���ɂȂ�A�N���A�d���̗]�ɂɋL�^���Ă���܂������A���̂��сA�S���}�����s��В��c�����O���̌�D�ӂɂ��A��Z�ߏo�ł��邱�Ƃ��ł��܂����B

�@�S���]�O�̊�тł���܂��B

�@�L�q�Ɍn���I�ɁA���e�͂ł��邾�����m������������ł����A�S���j����Ƃ���҂ł��Ȃ��A������E������܂����B

�@�F�l�Ɋy�����ǂ�Œ����܂��āA�����Ȃ�Ƃ������ɗ��ĂA�����̍K���ł���܂��B

�@�{�����s�ɓ���܂��āA�����E�ʐ^���̑ݗ^�E�{���E�g�p���Ɋւ��A���i�̌���ӂ�����܂������X�̖F�����L���A�S������\�グ�܂��B�i�����ʁA���l�͌\�����A�h�̗��j

�@���{���L�S���C�j�ہ@�L�@�O�����@�H��ǁ@�����x�Ё@���k�x�Ё@�l���x�Ё@��t�S���Ǘ��ǁ@���s��w

�@���k��w�}���ف@��ʔ����ف@���{��ʋ���@��ʐV��

�@�؞ŎO�@�؉h��@�Ԏi�ӈ�@�r�䐽��@�A���G�Á@�P��ΐM�@�~�ؒʓ��@傖����v�@�����P��n�@���c�K�j

�@��v�ۖM�F�@���F�ėY�@�n���h��@���c���@�v�ۓc���@����۔��@�H���P�k�@���щF��Y�@����p��@���c�h��

�@���×��Y�@���c���Y�@�c��`�Y�@�c���原�@�J���ǒ��@��������@���揲�@����_��@�����g�Y�@���R���E�q��

�@�ޗǍ蔎�ہ@���c�Ď��Y�@�l�c�@�B�@�����~��Á@�L�c�͈�Y�@���Y�N�v�@�]���́@G�ES�EMoore�@�{�������Y

�@�{�{���K�@�{���O�ǁ@�ēc�Î��@�Ė{�`�V�@�S���}�����s��Ɠ���̈����ŋ��͂�����������X

�����@�͂��߂�

top

�@���{�̓S���̗��j�́A�Éi7�N�i1854�j�č��g�߃y���������`�̏��C�@�֎ԂƋO�������Q���A�^�]���Č������̂Ɏn�܂�B�@���̌�A����4�N�i1871�j�܂ł̊Ԃ͓S���Ƃ������̂͂����ꕔ�̐l�ɂ����m���Ă��Ȃ������B

�@���{�̐���������āA���H�炵�����H�͂Ȃ��A�n�ԂȂǂ̎ԗ������B���Ă��Ȃ������̂ŁA�S���Ɋւ��Ă��A�ԗ��Ɋւ��Ă��A���{�̓��ǎ҂�����̓I�Ȓm���������Ă���҂͂��������ł������B

�@���B�e���ɂ͋I���O����ܑ����H������A���ɂ���ẮA���̏�Ɉ��̊Ԋu�Ŏԗւ�ʂ��a�܂Ō@���Ă������B

�@�n�Ԃ͐�����������g�p���ꂽ���A�捇�n�Ԃ�����I�ɉ^�s����A��ʂɗ��p����悤�ɂȂ����̂�18���I�̏I��ł������B

�@�S���̏o����1825�N�ł��邪�A�n�̑��ɏ��C�͂Ƃ���@�֎Ԃ�p���A�̕ܓ��̑��ɋO�������̊Ԋu�ŕ��s���ĕ��ׂ�S���Ƃ������̂Ɋւ��Ă��A�ȒP�ɓ��̒��ŊT�O���g���Ă�ꂽ�̂ł������B

�@�Ƃ��낪�A���{�ł́g�S���͕~�݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ��h�Ƃ������ƂŁA�Z�t�������Ȃ���g�O�Ԃ�������ɂ��邩�h�ƕ������ƁA�N��l�A�펯�I�Ȏw���̂ł�����̂��������Ȃ��������炢�ŁA�S�R�T�O�������Ă��Ȃ������̂ł���B

1�@�����ȑO�̉䍑�̓S���Ƌ@�֎�

top

�@���{�ɍŏ��ɓS�����~�݂���A�^�]���ꂽ�͉̂Éi7�N2��23���i1854�j�̂��Ƃł������B

�@�_�ސ쌧�v���l�C�݂ŁA�O��2�t�B�[�g�i610mm�j�̎���60�ԁi108m�j�̋O������A1853�N�m���X��2�a�e���_�@�֎Ԃ�4�փ{�M�[�q��1���������đ������B

�@�č��g�߃y�������哝�̂���̐i���Ƃ��Ď��Q�������̂ł���B

�@�k��1/4�Ƃ����A�傫�������I�Ȃ��̂ł��������A�������N3���i1864�j�Ď����Ă��܂����B

�@���{���ő������嗪�̐��@�Ǝʐ��}�͎c���Ă��邪�A�č����ɂ͂܂���������Ă��Ȃ��B

|

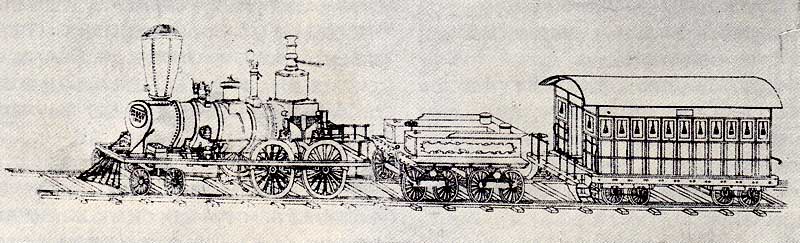

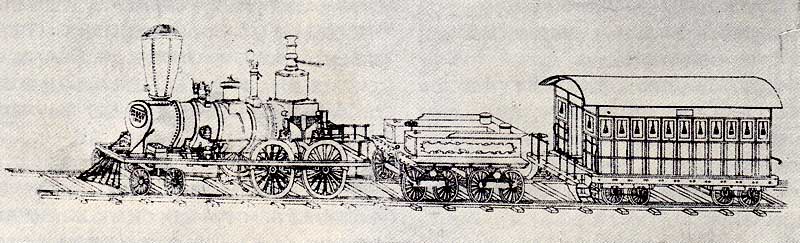

�y���������サ���@�֎Ԗ͌^

|

�@���C�@�ւɊւ��ẮA�R�͂Ɏg�p�����̂ŁA�������i�߂��A�y�����̋@�֎Ԃ��Éi7�N6���i1854�j�]�ˏ���ő喼�A�Ɍ��J�����L�^�͂��邪�A��ʂɌ��J�����ɂ͎���Ȃ������B

�@����̎O�H���D���̑O�g�ł���A�O�̉Y�n�S��͕��v���N�i1861�j3���Ɋ����������A�\���ɓS����~�݂��A����300m�ɂ���сA�@�֎Ԃ��g�p���ꂽ�Ƃ����B

�@�O�ԂƂ��A�@�֎ԂɊւ��Ă͏ڂ����L�^�͂Ȃ��B

�@�R�͂̌����Ɣ��p�@�ւ̐�����ړI�Ƃ��������Ƃ��Ă͑�H��ł���A�\���ɓS�����~�݂��ꂽ���Ƃ͊m���ł���B

�@�@�֎Ԃ��I�����_����R�EW�E�t�@���E�J�b�e���f�B�P���w���ɏ����Ă������炢�ł��邩��A���`�̍H��p�̂��̂��g�p�������Ƃ͂��蓾��B

�@��������s���ŁA�c�����N4���i1865�j�O��762mm�A����600m�̊Ԃɐ��H��~�݂��āA�@�֎�1�����^�]���A��ʂɌ��J�����i���j�Ƃ������A�@�ւ̂Ȃ������̂��ƂȂ̂ŁA�S���ɂ͓`���Ȃ������B

�@�i���j���F�ėY�F�u�L�j�ȑO�̏��C�@�֎ԁv�S���s�N�g���A�����a35�N1�`3�A5����

|

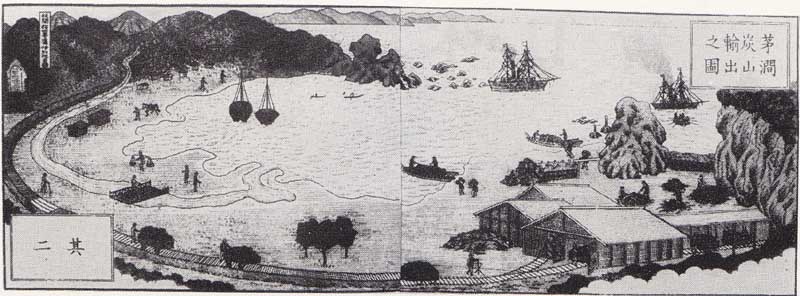

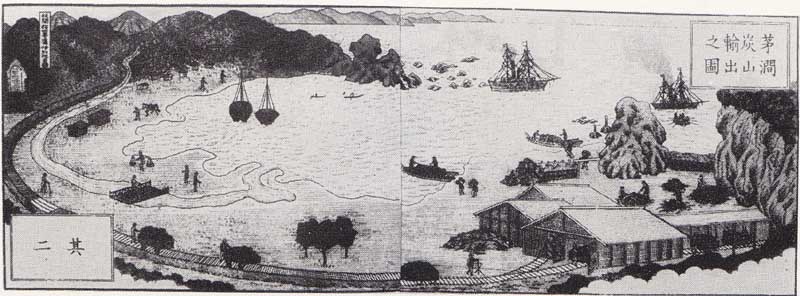

�����Y�R�S���V�}�@�@�@�@�@�@�@�@�~�ؒʓ�

|

�@�k�C������s�̓��k10km�������Y�R�ł́A����2�N�i1869�j�Y�R�`�C�ݎV���Ԃ�4km��762mm�O�Ԃ̋O����~�݂��A�ΒY�̐Ϗo�ɗp���Ă����B

�@���يJ�`�ɔ����A�Y���⋋�̏����A���R�̊J���͉p�l�Z�t�K�[�����X�R�b�g�̗����̎w���ɂ��s�Ȃ��A8������^�]�J�n�����B

�@�O����35�|���h�i18kg�j���g�p�����̂ŁA�@�֎Ԃ�p����v��͂������炵�����������Ȃ������B

�@�ݎԂ�1�g����8���A4�g����5���ŁA�ΒY��ς�Ŏ��d�ŊC�݂։���A��Ԃ͋�1�`2���ň��グ��̂ŁA7�������Ƃ����B

�@���R�͌��݂͋x�R���Ƃ������A���a28�N�i1953�j�K�ꂽ�����A����╨�͌����Ȃ������B

�@���C�@�֎Ԃ̏��`�͌^�́A�Éi6�N8���i1853�j�Ƀ��V�A�̃v�`���[�`�����猩����ꂽ�A����ˎm�������炪���������O��120mm�A1�a�`�̂��̂��S���L�O���Ƃ��ĕۑ�����Ă���ق��A�O��153mm�A1�a�e���_�@�֎ԃi�|���I�����̐����Ȗ͌^�����B�˂ɂ���A������������Ă���B

2�@�䍑�S�����B�j���6�̎���

top

�@�������{�͕y�������̍����ɏ]���A�����W���̎��������邽�߁A�S���̌��݂�i�߂����A������̗��R�ŁA�v���悤�ɐi�܂Ȃ������B

�@�������A���l��ɓS�����J�Ƃ���20�N��̖���24�N�i1891�j�ɂ́A�ꕔ�q�H�p����Ή̎u������F�{�܂ł̏c�ъ��������������ق��A�����E��セ�̑��ɂ͈�n���̌�ʂ�ΏۂƂ������ݓS�����J�Ƃ��A���H��ʋ@�ւƂ��ẮA�n�ԓS���������s���̑��̊e�n�Ɍ��݂���A�d�Ԃ��Љ�ꂽ�B

�@�y�H�p�Ƃ��ĉ������O�����g�h�R�[�r���h�ƌĂ�āA�����Ȃ���ƂȂ��āA����13�N�i1880�j�Ƀt�����X����A�����Ă���B

�@�z�Ɨp�̐�p�S�����A�O�r���̑��Ɍ��݂��ꂽ�B

�@���̎����́A�䍑�̓S�����B�j��A��1�̎����Ǝv����B |

���������̗�ԕ��i

|

�@�䍑�̓S���̓C�M���X�̋Z�p�ɂ���Ĕ��B�����B

�@�����ʍs�ƃG�h�����\�����d���Ƃ������ʂ̏�Ԍ��͂��̖��c�ł���B

�@�C�M���X�ȊO�̋Z�p�ɂ�������̂́A�k�C���̃A�����J�A��B����A�O�̎��ݓS���̃h�C�c�Ƃ������Ƃ���ŁA�h�R�[�r���͓y�؎{�H�̈ꕔ�ɉ߂��Ȃ������B

�@���̊��ԁA�䍑�̓S���̓����҂ł�������㏟�́A�C�M���X�̋Z�p��g�ɕt�����l�ł���A���ݓS���͌��d�Ȋē����̂ŁA�C�M���X�ȊO�̋Z�p�����邱�Ƃ͎����㍢��ł������B

�@�k�C���̓S���͍ŏ��͊J�Ƃ̈ꕔ�ł���������A���̂悤�Ȃ��ƂɂȂ����Ɖ����ׂ��ł��낤�B

�@���̊��Ԃ̎{�݁E�ԗ��͑S�����E�I�Ɍ���g�O���h�ł���A�c�ƁE�T�[�r�X���ʂ͑S�R�l�����Ȃ������B

�@���͓S���S�ʂɊւ��āA�������{���\���A�S���͓��H�Ɠ������A�������݂��A���L���č����ɗ��p��������̂ł���Ƃ����M�O�������Ă����B

�@�������A�R���E���S��ƉƂƂ͐��ʂ���Η������B

�@���{��26�N3���i1893�j�������ނ������B

�@���̌�A�����푈�̏����ɂ���āA�o�ϊE�̔��W���������A���ݓS�����傢�ɔ��W�����B

�@���{�E��B�E�R�z�E�k�C���Y�z�̓S���͗\��������������ق��A�Z�����̓S���͊e�n�ɏo�������B

�@���Ɏ��v���̍����s�X�O���́A�d�Ԃ̔��B�������ċ}���Ɋe�n�Ɍ��݂��ꂽ�B

�@�R���́g���h��̗v��h�ƓS�����l���Ă����B

�@����20�N�i1887�j���炷�łɍL�O���z�_����A�R���A�����~���ɍs�Ȃ���悤���L�����咣���Ă����B

�@����ɓ����푈���̍D���̔����̌���ꂽ����31�N�i1898�j�Ɏ����Ď��v��������A��ƂƂ��Ă̎|�����������S����ƉƂ̗v�]�����̂����B

�@�������A�����̈ꗬ��Ђł��������{�E��B�E�R�z�E�k�C���Y�z��4�Ђ́A�ؑ������͎O��E�O�H�E���c�i�̂��̋v���j��̌o�c�ł���A��������D���т������Ă����̂ŁA���L�ɂ͏�C�łȂ������B

�@�ŏ��͊����܂��͂��̈ꕔ�ɂȂ���H�����ł��������A�͈͍͂L���Ȃ����B

�@��ƍ����̌`���Ői�ފ��������̍��c�S����ЈĂ����������A��̉�����Ɏ���Ȃ������B

�@����24�N�i1891�j���疾��40�N�i1907�j�S�����L�̊����܂ł��2���Ƃ���B |

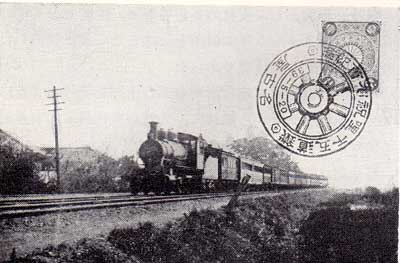

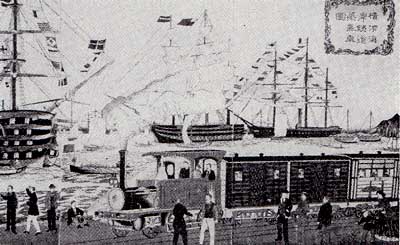

����38�N���̏��C��ԁi�G�n�K�L�j�@�@�@���F�ėY

|

�@���ݓS���̔��W�ɂ���āA�����̓S��������8,000km�ɒB�����B

�@�ݔ��͈�i�̐i���𐋂��āA�}�s��Ԃ�Q��ԁE�H���Ԃ��ꕔ�̊����ɂ͉^�]����A�Q�����E�I�Ɍ��ē̉��ʂƂȂ����B

�@��3���͖���40�N�i1907�j����吳9�N�i1920�j�܂łł���B

�@�S�����L�ɂ����e�I�Ɉ�唭�W�𐋂��������ł���B

�@���I�폟�ɂ�萢�E�̈ꓙ���ɉ���������{�鍑�̍��L�S���ł���A�{�݁E�ԗ��S�ʂɉ��ǂ�������ꂽ�B

�@�吳�ɓ���A���B���̉e���ɂ�関�]�L�̍D���ɂ��A����ɔ��Ԃ��������A�傫�Ȑi�����݂��B

�@�L�O������̓I�Ȍ�����������ꂽ���A������̂��ߐ��Ɏ����ł��Ȃ������B

�@�����ċ��O�̂܂܂ŁA�{�݁E�ԗ��̉��P�ɂ���čL�O�ɗ��ʗA���͂���悤�A���ǂ�����������j����߂�ꂽ�B

�@���L�S���͓S���~�ݖ@�ɂ��\����̂ق��ɁA�ȈՂȋK�i�̌y�������݂��A���݂̌y�֓S��������������ŏo���ꂽ�B

�@�H��E�z�R�E�X�сE�y�؍H���ɂ͍L���S�������p�����悤�ɂȂ�A�O�������H��ʋ@�ւƂ��Ċe�n�ɕ~�݂����Ɏ���A�S���ԗ��̎��v�͋}�������B

�@�S���@�͐ϋɓI�ɊO����僁�[�J�[�ɔ������A�ԗ��H�Ƃ̈琬�ɗ͂�s�����B

�@�����̉䍑�̎ԗ��H�Ƃ̔��B�́A���ꂪ�����������̂Ƃ����č��x������܂��B

�@���̎���́A���E�̓S���j�ォ�����������Ƃ�����B

�@�����Ԃ͏o�����Ă������̂́A�[���ɔ��B�����A���H��ʂ��S����ʂƋ������邱�Ƃ͎v�������Ȃ������̂ł������B

�@��̑�2���ɓ������ꂽ�O���̋Z�p�͐����E�g�傳��A�h�C�c�̋Z�p�̓�������}���ꂽ���A�Ԃ��Ȃ���ꎟ���ƂȂ�A�p�ēƕ��Ƃ�������i���͑S���A�푈�̉Q���ɓ������B

�@�䍑�͖��]�L�̍D���Ɍ�����ꂽ�̂ŁA�Z�p�I�ɂ͂���ɊÂ��������Ȃ��ł��Ȃ��B

�@��4���͑吳9�N�`���a15�N�i1920�`40�j�ł���B

�@��ꎟ���̔����͒������A���E�I���Q�Ƒ��҂��āA�O���͒������s���ł������B

�@�����Ԃ̔��B�ɂ��A�܂��㏬�Ȏ��ݓS���E�O���͔s�ނ��A���S���Z��Ԏx���͒������e�������B

�@���a7�N�i1932�j�ȉc�����Ԃ��J�Ƃ������A�����łɒx���A�����ԗA���ƊE�͕ʌɔ��B���A�S���̑傫�ȋ����҂ƂȂ����B

�@�d�C�S���̐i���͒������A�l���̓s�s�W���ɂ��A�s�s�ߍx�͍��S�E���S�����������B���A�ŏ��͗A�����Ă����d�C�S���W��ނ��S�����Y�����ꂽ�B

�@�ڋq�ւ̃T�[�r�X�̒��ڂ̎�i�ł���H��E�^�]���̋Z�p�͒������i�����A���O�Ƃ��Đ��E�ꗬ�A�S�ʓI�ɂ݂Ă��̏オ�ꗬ�̉��Ƃ������ɓ��B�������A�Ԑڂ̎�i�ł���{�݊W�́A�O�߃g���l���������Ă݂͂�ׂ����̂͂Ȃ��悤�ł���A���݂̎{�݂ōő�̌��ʂ������邱�Ƃɂ̂ݑS�͂�����ꂽ�悤�ł���B |

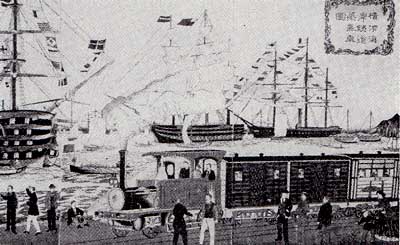

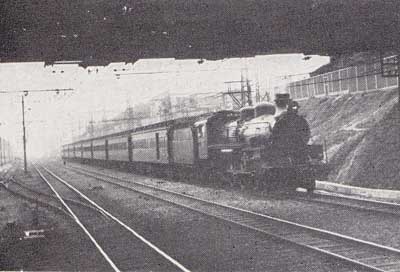

�b51247�̈����g�߁h�@�@��䒬�@�@���a6�@�@�L�C�n����

|

�@��5���͏��a15�N�`24�N�i1940�`49�j��10�N�Ԃł���B

�@���؎��ς͑���ɐi�W���A���ׂĂ��푈���s��ړI�Ƃ�����Ȃ������B

�@���ނ̓����ŁA�����ԂƂ̋����͂Ȃ��Ȃ������A���R���Ԃ͔p�~�܂��́A��p�R�������ꂽ�B

�@�����̎ԗ��͋��o����A���S�E���S���킸�A�s�p�ƔF�߂�ꂽ���H�͉c�Ƃ��x�~�����A�P���]�p���ꂽ�B

�@�֖�C�ꂸ�������J�ʂ��A�{�B�E��B�̐��H���ڑ����ꂽ�ق��͋Z�p�I�ɂ݂���͉̂����Ȃ��A�{�݁E�ԗ��͍��g���ꂽ�B

�@�K���ɂ��S���͓O��I�ɔj���O�ɏI��ƂȂ������A10�N�Ԃ̋Z�p�I�ȋ͑傫�������B

�@�����ɂ͍L�O�V�����������`���֊ԂɌv�悳�ꂽ���A��ǂ̐��ڂɂ���āA�H���͒��~�ƂȂ�A�ɂ߂Ĉꕔ�̊������������𗘗p����Ɏ~�܂����B

�@�펞�`�ԗ��Ƃ��Ď��ނ̕s��������A��v�������ȗ��ɂ��āA�́X4�`5�N�̑ϗp��ڕW�Ƃ��Đv�������������͑S���߂��������ł������B

�@���A���L�S���͘A���R�i�ߕ��̎w������悤�ɂȂ�A�^�A�ȏ��ǂ��痣��āA������Ƒ̓��{���L�S���ƂȂ����B

�@��6���͏��a24�N�i1949�j���獡���i���C���V�����J�ʁj�Ɏ�����Ԃł���B

�@���H��ʂ̓A�����J�̉e���ɂ���Ă������邵�����B���A��`�o�X�E�g���b�N�������������ꂽ�B

�@�q��@���܂��A��ʉ����āA���O�����l�A�S���͎����ԁE�q��@�̋�������悤�ɂȂ����B

�@�J���^��������ɂȂ��āA�]���A�䍑�̊�Ƃ̓����ł�����������͏��ł��A�l����͌o��̒��ł��傫�ȗv�f�ƂȂ����B

�@�n���S���E�O���͋��͂ɓ�������A�N�X�p�Ƃ������̂��������A���S�͈�A��̐����p�~�܂��̓o�X�����������ŁA�܂��V�݂͑����Ă���B

�@���C�����͗A���ʂ̌��x�ɓ��B���A�ʐ����݂���}����āA�L�O�V�����Ƃ��āA���a39�N10���i1964�j���瓌���`���Ԃ��J�Ƃ����B |

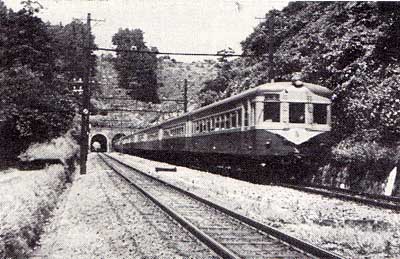

���̑�\�I�d�ԗ�ԁ@�@�ۓy���J�@�@���a28�@�@�ɓ���

|

�@���̌��݂ɓ����Ă͐F�X�Ȗ�肪�������ꂽ���A�V�݂ł��邽�߁A���B�����Z�p�̗̍p���ŏ�����Ӑ}���Č��݂��ꂽ�B

�@���E�I�펯�ƂȂ����S���̎Ηz���ɑ��āA�Č��̈�̕����̎����Ƃ��āA�S���E�̒��ڂ��Ă���B

�@�{���ł͋L�q�̕X��A�������N����V�����J�ʂ܂�95�N�̊Ԃ���q��6���ɕ����Ă���B

�I���@������

top

�@�䍑�̓S���̔��B�j�̑S�e�͗]��ɂ��傫���B

�@�������A���̎�v�ȕ������\�����Ă���e�����̌��݁E�^�A�E�ԗ��̗��j�͂��łɏq�ׂ��Ƃ���ł���A�������W�邱�Ƃɂ���āA�䍑�S�����B�j�̑�v��c�����邱�Ƃ͍���ł͂Ȃ��ƐM����B

�@�{���ł͊e�������ʂ̎����Ɋւ��Ă͏㊪�A���C���E�R�����҂ŋL�������A�S������E���͕����E�S���p�i�H�ƂɊւ��āA�{�҂ɂ����ďq�ׂ邱�Ƃɂ����B

��1�́@�S������

top

�@1�@���L�O�̓S������k1�l

�@�䍑�̓S������͖���2�N11���i1869�j�̎O��@�ɂ�����C�M���X���g�p�[�N�X�ƎO���A��q�A��G�A�ɓ����̑Βk�̓��Ɏn�܂��Ă���B

�@���̓��A�N���A�ǂ��ɓS�������݂��A�o�c���邩�����߂�ꂽ�B

�@�������{�͋���ȍ��͂������喼�����A�Y�Ƃ��J�����āA�g�x�������h���������邽�߂̎�i�Ƃ��Ă̓S���𐭕{�ȊO�̂��̂̎�Ɉς˂邱�Ƃ͍l���Ă��Ȃ��������A�p�[�N�X���܂��A��������߂Ă���B

�@�ނƂ��Ă͌��ݔ�̂��߂̊O���������Ȃ̂ŁA���{�łȂ���ΐM�p�ł��Ȃ����A���A�C�M���X�ł͏��K�̖͂��c�S���Ŕ��������̂ŁA���낢��̏�Q�������Ƃ��m���Ă����B

�@���̎��A�����`���s�`�_�ˊԂƓ։�`���i�Ί݊ԁA����ɂ��łɍ]�˖��{�ɏo��������������`���l�Ԃ��v�悳��Ă���B

�@�����ÉE�q���4�N�i1871�j�����`�X�ԁA5�N�i1872�j�����s���̊O���z�����o�肵�Ă��邪�A����͔ނ̎������A���{���ǎ҂̈ꕔ�����Ă��Ĕނ̖��`�ɂ����̂��悭����Ȃ��B

�@�]�ˎ���̉䍑�̌�ʂ͓��H�ƑD�ɂ���Ă����B

�@���H�ŎԂ��g�p���邱�Ƃ͋֎~����A�ʔn�܂��͉헴�ɂ��ق��͂Ȃ������B

�@���H�͓��C���i�]�ˁ`�K���`���s�j�A���R���i�]�ˁ`�����`���s�j�\�\���哹�A�ؑ\�X���Ƃ������A���B�X���i�]�ˁ`���`�O�X�j�A�����X���i���B�X���F�s�{�`�����j�A�b�B�X���i�]�ˁ`�b�{�`�╣�j��5�X�����͂��߂Ƃ��āA�����̘e�X��������A�G�]�n�i�k�C���j�ȊO�͈ꉞ���H�Ԃ��ł�����Ă����B

�@��L�̓S���~�ݗ\���Ԃ͋��X���ɉ����Čv�悳��Ă��邪�A���i�Δȁ`�։�Ԃ͕ʂł������B

�@�D�D�E�D�Ԃ��Ȃ킿�D���ƓS���͂�������ߑ㉻���ꂽ��ʋ@�ւƂȂ��Ă����̂ŁA����p���悤�Ƃ����͓̂��R�ł������B

�@�����`�X�Ԃ͓����`���ɊԂƓ��l�̏c�ёB�ł���ȏ�ɁA�k�C���Ƃ̘A�����d��Ȏg���Ƃ��Ă����B

�@�������{�͖��J���̊e�펑���ɕx�ޖk�C���ɐ[���S������Ă��āA���̊J���̂��߁g�J��g�h�Ƃ�����������݂��Ă����قǂł������B

�@�����͊�q��Ɏ����̈ӌ���i�����Ď^�����B

�@5�N11���i1872�j���{�͏���F�ܘY�ɗ\��B�������Ă���B3�N�H�i1870�j�̓����`���s�ԂɈ������Ăł������B

�@3�N�i1870�j���s�{�͓։�`���i�ΔȂłȂ��A�։�`���s�ԂƂ���悤�Ɍ��c���A���{�̎^�����B

�@�C���^�̕��p�̕��j�ɂ��A�����`���ԊԂ̓S���͒��R���o�R�Ɨ\�肳�ꂽ�B

�@7�N7���i1874�j�Z�t���u�E�{�C���͒��R�����Ƃ��̓r�����番��āA�V���Ɏ�����H�����Ă���B

�@�J��g���܂��A�Ǝ��̗��ꂩ��13�N12���i1880�j�i�E�N���t�H�[�h�ɖ����A�X�`�����Ԃ��Ē������Ă���B

�@14�N1���i1881�j���{�S���ݗ��ɍۂ��A��q�͂����̂ق��A��B�̑嗢�i���݂̖�i�j���璷��Ɏ�����ƁA���̓r�����番��āA���i���݂̌F�{����~�j�Ɏ������\����Ƃ��Čv�サ�Ă���B

�@��q�͂܂��A�։�`�x�R�A���l�`�l���s�Ԃ̓��k�S�����v�悵�Ă���B

�@�n����ɂ́g���V�e�C�H�n���A�댯���j�V�e�h�Ɠ��{�C�݂̓~�G�̍q�s��𗝗R�̈�ɂ��Ă����B

�@���͍��i���݂̎O���j�E���͍̉`�̊Ԃɐ��H��V�݂��A�։�`���A���`�k�C���Ԃ͑D���𗘗p����悤�������A���l�`�l���s�Ԃ͒��l�`���L�ԂɕύX���āA�S���ǂ����݂��邱�Ƃɂ��Ă���B

�@�C���^���p�̍l�����̓T�^�I�Ȃ��̂Ƃ����悤�B

�@�������{�̍�����Ԃ͓S����S�����݂ɂ��邱�Ƃ͕s�\�ł������B

�@�����`���l�ԓS����������9�N8���i1876�j�ؑ��g���ɔN�����������_�Ă���B

�@��G�͑呠�ȁA�ɓ��͍H�s�Ȃ̍ō��ӔC�҂ł���A�_��ɂ����{�����\���ċL�����Ă���B

�@���̐��b�͈��]������Ă����B

�@�ؑ��͈�ʎ��{�ƂƈقȂ������̂Ƃ����ϔO�͂������ɂ��Ă��A�g�w�ɕ��͊������Ȃ��h���{�̍�����Ԃł������ɈႢ�Ȃ��B

�@�����ꍂ��Ԃ̒��R���������H�Ɏ���Ȃ������B

�@��q�̐��i���Ă������{�S���̌v�悪13�N2���i1880�j�Ɏ���A����ƌ��������̂ŁA���̌��݂͓��ЂɈς˂�ꂽ�B

�@���{�Ƃ��Ă͈���������S�����������邱�Ƃ����ł������B

�@���{�S���̎�ȏo���҂͉ؑ��ł��������A���Ԃ̏o��������A�������ǂ��炷����̌o��������ƂɂȂ�A�傢�Ɏ^���ł������B

�@�����`���l�ԓS�������藣�����Ƃ����̂ł���A���������`�łȂ����24�N9���i1891�j�����`�X�ԓS����S�ʂ����邱�Ƃ͎����s�\�ł������B

�@���`��Ԃ̓S���͖���5�N�i1872�j����v�悳��A15�N5���i1882�j�o�肵���Ƃ���A�ē����̍H���Ȃł́g�P�j���{���j�~�������������ʃm�S���g�ك��h���̂Ƃ��āA���{����ŏ�������悤�Ɏw�����Ă���B

�O�Ԃ�838mm�ł���A��n���̌�ʂ݂̂�ړI�Ƃ�����̂Ɣ��肳�ꂽ����ł���B

�@���̂ق��A�n���I�Ȃ��̂Ƃ��Ĕn�ԓS���͐ݔ����ȒP�Ȃ̂ōL���e�n�ɕ~�݂��ꂽ�B

�@�z�R�p�̐�p�S����2�N�i1869�j����A�y�؍H���p�̉��ݓS����14�N�i1881�j����~�݂���A�@�֎Ԃ��g�p������̂��������B

�@2�@���L�O�̓S������k2�l

top

�@��㏟�͓S���ǒ��Ƃ��āA�䍑�̓S��������n�ʂɂ���g�S���͍����Ɠ������A���Ƃ��Ǘ��o�c���Ȃ���Ȃ�Ȃ��h�Ƃ����M�O�������Ă����B

�@19�N3���i1886�j�g�S���~�݊g���m�V�h�\���A�S���ɂ�2�킠��b�͌R���E������d�v�ł����āA�����S�̂ɊW������́A���͉c�Ə㗘�v�������܂����̂Ƃ��A�Ƃ��Ɋ��݂��咣���Ă���B

�@���̗�Ƃ��āA�����`���c���A�����`�����q�A�_�ˁ`�d���E���O�Ԃ������Ă���B

�@�O�҂͌������A��҂͊�Ɛ�����Ƃ����S���ŁA���Ƃ��Ă͉��̎��v�ōb�̌������U����Ӑ}�ł������Ǝv����B

�@�S���ǂ͍H���Ȃ̈�ǂł��邪�A���̈ӌ��͕K�������H���Ȃƈ�v���Ă��Ȃ������B

�@���`��Ԃ����{���ł���A�����`�����q�Ԃ������{���ł������B

�@�������A���{�E���S���͂�������Ɛт��ǂ��A19�N�i1886�j�̑S���I�D���̉e��������A���Ԃ̓S����Ǝ҂͑��o�����B

�@�b���E�R�z�S���͈��̉��ɑ�������̂ł���A�܂��A�b�̈ꕔ�ł��������B

�@���͓��{�S���ɍł����v���̍��������`����Ԃ����݉c�Ƃ����A����Ȑ��̍H������Œ���v�̋�Ԃ��b�ł��邪�̂ɁA�S���ǂ����݂��Ȃ���Ȃ�Ȃ����s��Ɋ����Ă����̂ŁA�b�̈ꕔ�ƂȂ鉳�ɑ��Ă͂Ȃ��Ȃ������Ȃ������B

�@���{���ǂ͍�����̗��R�������āA�S�������Ԏ��{�����Ă������������悤�Ƃ��A���͎��Ȃ̎�ɂ���S���ǂ̗���̕����d�������̂ŁA�ӌ��͈�v���Ȃ��Ȃ��Ă����̂ł������B

�@�������{�E�k�C���Y�{�E�R�z�E��B�̎l�S���Ɋւ��Ă͈������̉��ɕ⏕�����Ă���B

�@�����͍b��ɑ�������H�ł���A��ނȂ����̂ł���ƂƂ��ɁA���̌o�c�҂͉ؑ��A�����ÉE�q��A���c�`�O�Y�A�O��A��蓙�A���{�Ɛ[���W�̂���l�X�ł������B

�@�����ȊO�̎��S�Ɋւ��Ă͌������ɂ߂��̂ŁA���S�W�҂͈����ؕ|���A�����������������҂����������B

�@���R�͍ŏ��A�S���ɔ��ł��������A����푈�ɍۂ��āA���̗A���\�͂�F�����A�ȗ�������i�߂āA20�N�i1887�j�S���������c�Ă\�����B

�@���̊�b�͓������s�́g�S���_�h�ɏڋL����Ă��邪�A�v���V���i�鐭�h�C�c�j�̓S���_�̉e�����������A���Ȃ���������̂ł���g�����h�Ƃ����������g�p���Ă���B

�@���R�͊����̐��H�ʒu������Ƃ��邱�Ƃ������v�]���Ă��邪�A�C�R���ł����������Ƃ��Ă͓G�R�̖{�y�㗤�͕K���ł���A���̒n�_�ɋً}�ɕ��͂��W�����邽�߂ɂ͐��H���C�݂ɂ���ΐ�̔j���̂ŁA�ǂ����Ă������łȂ��Ƌ�����������B

�@�C�ݐ���S��������邽�߂̗��R���͂��[���łȂ��̂ŁA�㗤�n�_�Ō��ł���ق��͂Ȃ������̂ł������B

�@���̂��Ƃ͐؞ŎO���吳���N�ɓS���ƍ��h�Ɋւ��鍧�k�̐ȏ�ŁA�����̎Q�d�ł����������A����e������������Ă���B

�@23�N6���i1890�j�M�z�����]�Á`�V���E�V���c�ԁA�k�����E���H���̌��݂ɂ��āA�t���̎^�������߂��̂����R�̗v�]��e�ꂽ���̂Ǝv����B

�@���̎��A�O���؎��O����g�k���E�M�z�E���H���͂��̂��̓Ɨ����āA��т����������`�����Ȃ��h�Ɠˍ��܂�Ă���B

�@���͏����̓S�����v����m�����A����Ɋ�Â��Č��ݔ�\�Z���l�����Ȃ�����A���Ȃ̏��M�̈�Ђ��т����Ƃ��ł��Ȃ��Ɗ������̂ł������B

�@����͍���J�݂ɂ��A�]���̂悤�ȕ����͒ʗp���Ȃ��Ȃ������Ƃł��������B

�@����24�N7���i1891�j�g�S�������j�փX���c�h���o���A�O�L�O���̂ق��ɔ����q�`�b�{�A�O���`���ցA����`�����ۊԂ������A�����s�X���̑��ɌR��p��ԏ���e�n�ɐ݂��邱�Ƃɂ��A���H�E�������͕������̗p�n���w�����邱�ƂƂ����B

�@�����̌��ݔ�̂��߂̓S�����@�ĂƎ��ݓS��������߈Ă��o�������A�c��͒ʉ߂����邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@25�N6���i1892�j�C���̂����A�S���~�ݖ@���������A33�{�̗\������v�コ�ꂽ�B

�@���݂̏�������H�ʒu�Ɋւ��Ă͎Q�d�{���������c���Ƃ��A�W�������A����c���A���ԓS���W�҂̑�\���c���Ƃ����S����c�̈ӌ��ɂ�邱�Ƃɂ����B

�@����26�N2���i1893�j���ނ��A�S���~�ݖ@�\����͎��ݓS���Ƃ��Ă����݂�������悤�ɂȂ�A�����푈��̍D���������ďo��������A�����������ƂȂ����B

�@�k�C���Ɋւ��Ă�29�N5���i1896�j�J���̕K�v�Ɏ���u�����k�C���S�����ݖ@�����z���ꂽ�B

�@��i�����ƈقȂ��āA�䍑�ɂ͎ԗ��ʍs��ړI�Ƃ������H�͂Ȃ������B

�@�ԗ��̎g�p�������Ȃ��������{�̂��ƂɌ��݂��ꂽ���H�͕��������A�Ȑ��E���z���}�ł������B

�@�V�������݂���Ȃ�g�A���͂̑傫���S�����h�Ƃ������ƂɂȂ����B

�@���{�Ƃ��Ă��g�����h�̂��߂̌R����x�o���傫���A���Ԏ��{�����Ĉ���������S���Ԃ�S���Ɋ������邱�Ƃ���}���Ă����B

�@�S�����L�͏㊪94�y�[�W�ɏڋL�����Ƃ���̎���ł��������A�S�����L�@�͑�1���Ɂg��ʉ^���m�p�j���X���S���n���e���m���L�g�X�A�A�V��n���m��ʃ��ړI�g�X���S���n���m����݃��Y�h�ƋL���A���̖{�|�𖾂炩�ɂ��Ă���B

�@���̖{�|�ʂǂ�����߂���A��㏟�̐��_�ɋ߂����A�g��n���̌�ʁh�Ɋւ��Ă͖����͂Ȃ��B

�@���L�ƂȂ����S���̒��ɂ͒n���I��ʂ���ړI�Ƃ�����̂Ƃ݂�����̂����������A�S���~�ݖ@�\����̈ꕔ�ł���A�����͊����ƂȂ���́A�܂��͊����ƘA�����ČR���E������K�v�Ȃ��̂Ƃ��Ĕ��������̂ł������B

�@���̂���A�����`���Ԃ̍L�O�����d�C�S���̏o������������A��L�̓S�����L�@�̏ɂ��p������A���̌�A���o�肵�Ă������ŁA���Ɏ������Ȃ������B

�@�Ƃ��낪43�N4���i1910�j�y�֓S���@�A44�N3���i1911�j�y�֓S���⏕�@�����z����A��n���̌�ʂ݂̂�ړI�Ƃ���S���͎{�݂��ȒP�ɂ��Ă��悭�A�N�Ԏ��v�����ݔ��5���Ɏ���Ȃ��ꍇ�͊J�ƌ�5�N�ԁi���10�N�ɉ��߂��j�s������⏕���邱�ƂɂȂ����B

�@�����͓����̓S���@���ٌ㓡�V���̗��ĂƂ������A�㓡�͍��L�S���̔|�{���Ƃ��ėL���ƔF�߂�����̂́A�S���~�ݖ@�Ƃ͕ʂɁg�y���h�Ƃ��Č��݂��邱�Ƃ��ł���悤�ɂ����B

�@�����̐���ɂ��A��n���̌�ʂ�ړI�Ƃ����S���͒��������y�����B

�@���F����t�͓��ɔM�S�ɐ��i�����B

�@3�@���L��̓S������

top

�@�O���͓d�Ԃ̔��B�ɂ�肩�Ȃ蕁�y�������A����ɑ��Ă͕⏕�͂Ȃ������B

�@�A���͂̑傫���S����V�݂���̂�����⏕����̂ŁA�A���͂̒Ⴂ���H��ʂ̕⏕�@�ւ͑ΏۊO�ł������B

�@�����A���łɎ����Ԃ͂��������A���C�����Ԃ͏d�ʂ��傫���A�K�\���������Ԃ͒����������ł������B

�@�Ƃ��낪�A�吳���N�Ɏ���A�A�����J�̎����ԍH�Ƃ̔��B�ɂ��A�K�\���������Ԃ̉��i�͒ቺ���A�]���̓��H�̂܂܂ł������T�z�������̉��ǂŁg�y�֓S���h�ɑR����A���͂邱�Ƃ��ł����B

�@�䍑�̓��H�A���̋ߑ㉻�͂����Ɏn�܂����B

�@11�N4���i1922�j�S���~�ݖ@�����̍ۂɂ́A���̒���͌����Ă������A�R�c����Ȃ������悤�ł���B

�@���H���݂͓����ȏ��ǂł��������A�͐���C�E�`�p�V�ݍH���ɖZ�����A���H���݂ɂ͗]��ϋɓI�ł͂Ȃ������B

�@��O���łɗA���ʂ̏��Ȃ����S�͔p�Ƃ�����̂������Ȃ�A���L�S���̎x���̋q�݂������������A���݂̂悤�ɐ���ʂ̎��v�ɂ͗]��d�_�������Ȃ������̂ŁA���݂͂ǂ�ǂ�i�߂��Ă������B

�@11�N�i1922�j�����̓S���~�ݖ@��26�N�i1893�j���z�̂��̂����q�Ƃ��A�y�����������Ă����̂ŁA�x���͂��̑啔�����߂Ă����B

�@���A�i���R�̎����Ă��������Ԃ͉�X�̖ڂ����͂点��ɏ[���ȑ傫���E���\�������Ă����B

�@�펞���琬���ꂽ�䍑�̎����ԍH�Ƃ͖����ɓ]�����A���ނ̉��i����ʗA�������̔��W�ɂ��ቺ�����B

�@�����Ȃ͌��ݏȂƂȂ�A�͐�E�`�p�H������i���������߁A���H���݁E���C�ɗ͂𒍂��悤�ɂȂ����B

�@���̂ق��A�䍑���L�̐l���ߖ��A��������̗��R����A�����ԗA���̐i�W�͒������A��]���ēS���̋��͎ҁE�|�{�҂��狣���҂ɂȂ��Ă��܂����B

�@�S���ɕ��s���Č��݂��ꂽ�ܑ����H����^�o�X�E��^�g���b�N����Ԃƕς�Ȃ����x�ő���A�ݕ��A���̏ꍇ�̍ŏI�ړI�n�ւ̓��B���Ԃ́A�S�����������̂����ʂɂȂ����B

�@�l���̓s�s�W�������A���ɒ������Ȃ�A�ʋΗA�����܂��A�傫�����ƂȂ��Ă���B

�@�����A�V���`���Ԃ̓����s�X���͒�����ԏ�����݂��āA���C���E���k����Ԃ�������̂��ړI�Ō��݂��ꂽ���̂ł���A�s����ʂ͖ړI�Ƃ��Ă��Ȃ������B

�@�Ƃ��낪�b���S���̔ѓc���`����Ԃ̓d�ԉ^�]���D���тł��������߁A���L��A�R����E���C�������l�Ԃɂ��^�]���邱�ƂɂȂ����B

�@�����āA��ꎟ��풆�̋��l�n���̍H�Ɣ��W�̂��߂̐l���W���ɍۂ��āA�����Ԍ��������̍����̂��ߒ��������p�҂����������B

�@�S�����L�����͂��̂悤�Ȓn���I�A���͖��Ԋ�ƂɈς�����j�ł���A���l�E��_�E����E��B�d�O�������X�Ƃ��Ċ֒ʂ��Ă������A��������O���ł���A��ʍ����A���ɂ͕K�������K���łȂ������B

�@�s�s��ʂƍ��S�̖��ڂȊW�͓����𒆐S�ɔ��������B

�@���ݓd�C�S���E�O���͂��̌�A�������J�Ƃ������A��������R����e�w���N�_�Ƃ��A�s�S�ɓ���Ȃ������B

�@���S�Ƃ��Ă͗��p�҂��R����E�������o�R�ł������s�S�ɏo������̂ł���A����Ȑݔ���������������̂����R�ł������B

�@�R��E�������͒��������ǂ���A�A���͂𑝂������A�l���W���͂܂��܂��r�������A���̉��ǂ��d�ˁA����ȓ������s�Ȃ��A���ɁA���̋Ɍ��߂����̂ɓ��B�����B

�@�䍑�̐l����1/10���߂铌���s�̓s�s��ʂ͓S���Ȃ����Ă͍l�����Ȃ����A���H��ʂ͋Ɍ���Ԃɂ��Ă������A�n�������ɋN������ݔ������̋��剻�̖������N���Ă���B

�@�O�҂̓��H�A���\�͖��͐��E���ʂł���A��҂͕K���������E���ʂł͂Ȃ����A�䍑�Ƃ��Ă͑傫�����ł���B

�@�l���̑�s�s�W���́A���ʁA����n���̐l���̉ߑa�����������A���̌��ʁA�ꕔ�̎x���͌o�c����ƂȂ�A���S�͂��̔p�~���֊�}���Ă���B

�@��ʋ@�ւ̌������E��Ɛ��Ɋ֘A����ƂƂ��ɁA�S�̓I�Ȍ�ʐ���E�s�s����̈ꕔ�ł���A�S���������Ɨ����ĉ����ł�����ł͂Ȃ��B

��2�́@���͐���

top

�@1�@�d�C���͂̔��B�k1�l

�@�䍑�ɓS�����Љ�ꂽ�������N�ɂ͓S���̓��͂͏��C�͂���Ƃ��Ă����B

�@�n�́E�l�͂����R�l�����邪�A�䍑�̏ꍇ�͔n�ԁE�l�ԋO���̉c�ƊJ�n�͖���15�N�i1882�j�ȍ~�ŁA�������Ēx���Ȃ��Ă���B

�@�d�C�͂Ƃ���S���͖���12�N�i1879�j�x�������H�Ɣ�����ɏo�i���ꂽ���`�d�C�@�֎Ԏg�p�̂��̂��ŏ��ł��邪�A���N�A�����J�̃��b�`�����h�łe�E�X�v���[�_��40���̓d�Ԃ��g�p���āA�s�X�d�Ԃ̉^�]�ɐ��������B

�@�ԑ̂̏����A��g�̊Ԃɓd���@�ׂ�������͔ނ̍l�Ăł���B

�@�X�v���[�O�͂s�E�G�W�\���Ƌ������A�[�l�����E�G���N�g���b�N��Ђ�ݗ����A�䍑�ɂ�23�N�i1890�j���Љ�ꂽ���Ƃ͎��m�̎����ł���B

�@30�N�i1897�j�ނ͑�������^�]���V�J�S���˓S���Ő��������B

�@������A���^�]�����C��ԂƑւ��邱�Ƃ��\�ƂȂ����B

�@�����x���傫���A���P�ʂ̗�Ԃ�p�ɂɂ������ʼn^�]���邱�Ƃ��ł���̂ŁA�Η͔��d����V�݂��Ă��^�]��̌y���ɂ��A�[���̎Z���Ƃ��Ƃ������Ƃł������B

�@����ɒ��ڂ����̂��b���S���̉J�{�h���Y�ŁA���Ђ̋Z�t��m�s���@���������炢�ł������B

�@37�N8���i1904�j�b���S�����d�ԉ^�]���J�n�����B�l�֎Ԃł���������������������̂����B

�@���l�E��_�d�C�S���͗��N�J�Ƃ��āA��`�{�M�[�Ԃ��̗p�������A�O����߂̊W���A������������͗p���Ȃ������B

�@�d�C�����͂c�b600�u�ł������B

�@���̐������݂����E�Q�{�E��C�S�����d�ԕ��p���v�悵�����A�O��҂͓S�����L�ɂ��������Ȃ������B

�@�S���@�͓����`���{�ÁA���s�`���ΊԂ̓d�ԉ^�]���v�悵�Ă������A���������͎̂R����Ɠ����`���ؒ��Ԃł���A����������C��Ԃɑւ��邱�Ƃɐ��������B

�@�����E�R����͂c�b600�u�ł��������A�i��`���ؒ��Ԃ͂c�b1200�u���̗p�����B

�@���ނ̓h�C�c�E�A�����J����w���������A����͗������d�C�S���̑n�n�҂̍��ł���������ł��낤�B

�@45�N5���i1912�j�^�]�J�n�̐M�z������`�y���Ԃ̓d���͏�L�ƑS�R������قɂ��Ă���B

�@���O����Ԃł��邤���A�g���l�����A�����A���C�@�֎Ԃɂ��A���͂͋Ɍ��ɒB���Ă����B

�@�^�]���x�Ɨ�ԏd�ʂ�����̂ɂ͓d�C�^�]�̂ق��͂Ȃ������B

�@�g���l���������A�N��������A�^�]���̍H���{�s�̂��߁A�c�b600�u���̗p���A��O�O�����Ƃ����B

�@���d���͉���ɉΗ͂̂��̂�݂��Ă���B

�@�S���@���ٌ㓡�V���͓S���d���Ɋւ��āA�[���S�������Ă����B

�@�����`���{�ÁA���s�`���ΊԂ̓d�ԉ^�]�v��Ƃ͕ʂɊO�����A�����`�_�ˊԂ̊����d������}���Ă���B

�@�L�O�Ƃ��ēd������Y��ȍ\�z�ł���A�A���Q�}�C�l���Z�p��������A�O��W�̉����k���ł������A���t������Č㓡�͈��ނ��A�����Ɏ���Ȃ������B

�@���̌�A�i���h�̐l�X�͍L�O���ɗ͂𒍂��A�d���͂������ĕێ�h�̐l�X���g���O�d���̗A���͍͂L�O�ɕC�G����h�Ǝ咣����悤�ɂȂ������A�{���͋��O�̂܂܂Ō��݂��܂��i�߁A�A���͂��s�������ꍇ�ɓd������悢�Ƃ������ƂŁA�]��ϋɓI�ł͂Ȃ������B

�@�d�C�@�B�͍����ł���A�����̂悤�ɓd�͂��L�x�������ɋ������ꂸ�A���Ɣ��d��K�v�Ƃ��Ă����B

�@�吳8�N7���i1919�j�H�Ɨp�ΒY�m�ۂ̂��߁A�S���p�ΒY��ߖA���̎�i�Ƃ��ēd�����邱�Ƃ��t�c���肳�ꂽ�B

�@�����ŁA�����ł��d���ψ����ݒu���A��̍�����������邱�ƂɂȂ�A8�����ψ���ł͓��C�������^�]�p�ɂȋ��676km�A���������g���l���̑������z����461km�A�v1,137km���̂����A�d�����ׂ�����2,986km�A���v4,123km�\�����B

�@���̒��ɂ͏�z�E���L���Ȃǖ����̂��̂��܂܂�Ă����B

�@���ʁA�����`���c���E���{��A�����q�`�b�{�Ԃ̓d���𑁋}�ɐi�߂�悤���_���Ă����B

�@�d�C�����͂c�b1,200�u�ł��������A���ەW���ɏ]����1,500�u�Ƃ��A�吳15�N2���i1926�j�����`���c���Ԃ̓d�C��ԉ^�]���J�n���A�������ď��a6�N4���i1931�j�����q�`�b�{�Ԃ��d�C��Ԃ̉^�]���J�n�����B

�@�����͓d�C�@�֎Ԃ�����ł���A�������d�Ԃ͑吳11�N�i1922�j�����`���c���Ԃ��v�悵�����k�Ђ̂��ߒ��~����A���a5�N�i1930�j�Ɏ����ĉ��{��Ŏ��������B�������A���̌���S���d���̐i�W�͒x�������B

�@�d�͉�Ђ͋����Đ��͔��d�������݂��A���������d�����{���āA�d�͉��i�͂��Ȃ�ቺ�������A�d�C�@�֎ԗp�̓d�C�@�B�͍����ł���A���C�@�֎Ԃɔ䂵�ď��v�����͏��Ȃ��Ƃ���ꂽ���A���ۂ͌̏�������A��`�ǂ���ł͂Ȃ������B

�@��ԉ�������x�ȏ�ɂȂ����ꍇ�ƌ��z����ȊO�͓d���͕K�������L���łȂ��A�A���͉͂^�]�ƈ��Ԃ̏d�ʂ̑���ɔ�Ⴗ����̂ł��邪�A���Ԃ̏d�ʂ͊e�w�̐��H�L���������ǂ��Ȃ�����A�d�C�^�]�����ł͑��傷�邱�Ƃ��ł��Ȃ������B

�@�����A�䍑�͓��m��̐ΒY�Y�o���ł���A�N��3,000���g���Y���A�S���ΒY�͂���13�����߂āA�ő�̌ڋq�ł���A������������Ƃ̂Ȃ��悤�A���낢��Ɖ^�����������B

�@����A�d�C�^�]�͑��d���E�ː��E�ϓd�����̕t�ѐݔ��������A���ꂾ���ɍЊQ���Ղ������B

�@�R�����]��^�ӂ������Ȃ������͓̂��R�ł������B

�@�^�]�̑�����Ԃ̓d�ԉ^�]�Ɋւ��Ă͑O�͂ɏq�ׂ��Ƃ���A�������ӂ͕ʂƂ��āA���̋�Ԃ͖��c�̓d�C�S����O���Ɉς���Ƃ������j�ł������B

�@��_�}�s�E�V����E���m�E����d�S���͂��̍D��ł������B

�@�n���S���E�O���̓d���͐���ɍs�Ȃ�ꂽ�����q�A���݂̂ł���A�ݕ��A���ɓd�C�@�֎Ԃ�p�����͓̂�C�S���̂ق����Ђł������B

�@2�@���R���͂̔��B�Ɛ�㓮�͂̋ߑ㉻

top

�@���R�@�ւ͂Ƃ���@�֎Ԃ́A�䍑�ł͖���38�N�i1905�j�}��O���Ŏg�p���ꂽ�B

�@�Ζ������@�ɂ��A�ڍׂ͕s���ł��邪�A�q�Ԉꗼ�������������̂ł������B

�@���l�Ȃ��̂́A��A�O�̋O���E�y�֓S���Ŏg�p����Ă��邪�A�@�ւ͕ʂƂ��č��Y�ł������B

�@���̌�A�����Ԃ̔��B�ɂ��A�@�ցE�쓮���u��A�����č��Y�̎ԑ̂Ɏ�t�������̂����������E�g�p���ꂽ�B

�@���a8�N�i1933�j�Ɏ���A100�n�͋@�ւ̍��Y���ɐ������A������150�n�͋@�ւ��������ꂽ���A�ԗ��̏����Ɏ�t������̂Ƃ��Ă͍ő�Ƃ��ꂽ�B

�@��ԉ^�]���s�Ȃ����߁A���R���͂d�@�ɂ��d�C���͂ɕϊ���������́A�吳2�N�i1913�j�X�E�F�[�f���Ő������A�䍑�ł����a6�N�i1931�j���S�Ŏ��삵�����A�d�ʂ��傫����ʂɎg�p�����Ɏ���Ȃ������B

�@��`�f�B�[�[���@�֎Ԃ͏��a5�N�i1930�j�h�C�c����}�����@�֕t�d�C���A�N���b�v���@�֕t�@�B���̏o��600�n�͂̂��̂����ꂼ��A�����p���A10�N�i1935�j600�n�͋@�֕t�d�C���f�B�[�[���@�֎ԁA150�n�͓��ԗp�f�B�[�[���@�ւ����삷��Ɏ��������A�܂��Ȃ��펞�ƂȂ�A���ނ̎g�p�͋��x�ɓ������ꂽ�̂ŁA���R�@�֎Ԃ͉^�]���~�߁A���R���Ԃ̈ꕔ�͖ؒY�E�V���_���̑�p�R�����g�p����悤�ɉ�������A�V���͒��~���ꂽ�B

�@�����͉䍑�̓��R�@�֍H�Ƃ����B���Ă��Ȃ��������A�A���d�����R�p���D��g�p����̂ŁA�@�֎Ԃ���R�����錩���͂Ȃ��A�C���Ԃ��������̍����o�ϐ��ɂ��A�ꕔ�̗�Ԃ̑�p�ɂ��ꂽ�ɂ����Ȃ������B

�@�d�������̖L�x�ȃA�����J�ł̓[�l�����E���[�^�[�Y����o�͂̓d�C���f�B�[�[���@�֎Ԃ̐����ɐ��������̂����̍��ŁA�킸���̊��ԂɑS���ɕ��y�����B

�@�d�C���͌����͗ǂ����d�ʂ��傫���Ȃ�̂ŁA���[���b�p�ł͉t�̕ϑ��@�̊J���ɗ͂𒍂��A�L���͈͂̑��x��ɑ��č��������������郊�X�z�����A�X�~�X�A�z�C�g�A�g�����b�N�A���L�h�����̕������l�Ă��ꂽ�B

�@�t�̎��͌����͓d�C���ɗ�邪�y�ʂł���A���풆�A�R�p�d�ԗ��p�Ƃ��Ē��������������B

�@���S�͂܂��A�O���Ґ��̓d�C���f�B�[�[�����Ԃ����삵�A�}�s��ԂɎg�p���悤�Ƃ������A�펞�ƂȂ�A����ȏ�̔��W���݂Ȃ������B

�@���ĂсA�d���͐i�߂��邱�ƂƂȂ�A�܂��A���C�����ƍ���E��z���E�k�����Č��`����Ԃ��v�悳�ꂽ�B

�@���ԓS�����͖��Ԏ��v����������Ƃ��āA�]��^���͂��Ȃ������B

�@�A�����J�̊����d���͗]�萬�������A�f�B�[�[���d�C�@�֎Ԃ��̗p������̂�������������ł��낤�B

�@���C�����d�������ɍۂ��A���S�����߂Ē������d�ԗ�ԁg�Ó�h�`���v�悵���B

�@�������d�ԗ�Ԃ͏��a5�N�i1930�j���łɎQ�{�}�s�d�S������{���`�F���R�c�Ԃɉ^�]���A���x�E��S�n�Ƃ��ɋ@�֎Ԃ�����̗�Ԃɗ��Ȃ����Ƃ������Ă������A���S�̓d����Ԃɂ��̕K�v���Ȃ����̂Ƃ��āA�v�悳��Ȃ������B

�@���́g�Ó�h�^�d�Ԃ͈ꉞ���������B

�@�@�֎Ԃ���������\�\���Ȃ킿���͏W�������́A���ԗ�ԕ����\�\���Ȃ킿���͕��U�����ɕύX�����悤�ɂȂ����B

�@���̗������͂��ꂼ�꓾�������邪���q��Ԃ̏ꍇ�A���H�\���̋����Ȃ��䍑�̐��H�ł͑��x�̌���͂��̕����̂ق��ɍl�����Ȃ������B

�@�����ɓ��͂̋ߑ㉻���n�܂����B

�@25�N�i1950�j�t�����X���S�̂`�b20,000�u�A50�T�C�N���̏��p���g���ɂ��d�C�^�]�ɐ������A�o��27����ߖ邱�Ƃ��ł���Ɣ��\���āA�傢�ɐ��E�̒��ڂ𗁂т��B

�@����͒����ɂ킽���K�͂ɍ̗p���ē���ꂽ�����ł͂Ȃ������炵�����A���S�ł͋}���̗p���邱�Ƃɂ����B

�@��^�]�n�����̓��͕����̕ύX�͔�����ׂ��ł���A�����̎����50�E60�T�C�N���̗��������̗p����Ă���ɂ�������炸�A�ǂ��������R�������d���H�����ł��铌�C���E�R�z���Ɩ��ڂȉ^�]�W�ɂ���k�����Ǝ������E���L�����܂��I�ꂽ�B

�@�k�����͗����̃T�C�N���n��ɂ܂������Ă����B

�@���̌���d���͒����E�𗬂̗������Ői�߂��A���ʂɎg�p�ł���d�C�@�֎ԁE�d�Ԃ����������Ɏ������B

�@�����_�ɂ����ẮA�����d�����𗬓d�������W��̖ʂł͍��Ⴊ�Ȃ��Ƃ����B

�@���̌�A���k�E��ցE���H���͌𗬁A�������͒����œd�����i�߂�����B

�@�𗬁E���͕��U�����͐��ɐ��E�Ɍւ铌�C���V�����d�Ԃɂ܂Ŕ��W�����B

�@�������A��ʂ̐���ł͉ݕ��A��������̂ŁA�@�֎Ԃ͂Ȃ�ׂ��q���p�Ƃ��A�d�ԗ�Ԃƕ��p��������������Ă���B

�@���R���Ԃ��Ζ��̐��Y���A�A�������̉��P�ɂ��A�Ζ����i�͒ቺ���A�K�\���������ʂ̑���ɂ��A���Y���ł���d�����i�͂܂��܂��ቺ�����B

�@�R�����Ȃ��Ȃ�A�f�B�[�[���@�ւ̌y�ʍ������A�`�������̐i���ɂ��A���R�ԗ��͒������L���g�p�����悤�ɂȂ����B

�@�@�֎Ԃ͓d�C���E���̎��̗������g�p����A37�N�i1962�j1,000�n�͋@��2��t�t�̎��@�֎Ԃc�c51�`�����������Ɏ������B�@���̋@�ւ͍��Y�ł��邪�A����ȏ�̂��̂͊O�����[�J�[�ƋZ�p��g��K�v�Ƃ��Ă���B

�@370�`500�n�͋@�ւ͓��ԗp160�`180�n�͋@�ւɎ����ŁA31�N�i1956�j���獑�Y������A���S�E���S�ɍL���p����ꂽ�B

�@��������t�̎��ł���B

�@�f�B�[�[�����Ԃ��d���ԂƓ��l�ɔ��B���A�^�]���x�͋q�ԗ�Ԃɏ���A��S�n�����Ȃ��悤�ɂȂ����B

�@�d�C���`�����������p���ꂽ���A�S���t�̎��ɓ��ꂳ�ꂽ�B

�@�����Ŗ��ƂȂ�͉̂ݕ���Ԃł��낤�B

�@�ݎԂ͐�����A���ԉ����邱�Ƃ͕s�\�ł���A�@�֎Ԃ���������͑������˂Ȃ�Ȃ��B

�@�@�֎Ԃ̉^�p���������߂邽�ߓd�C�@�֎ԂƓ��l�q���p�Ƃ��g�p�����̌�����v���Ă���B

�@�����A���C�@�֎Ԃ�49�N�i1974�j�܂łɔp�~�̗\��Ƃ��肪�A�ʂ��Ăǂ��������̂ł��낤���B

�@�f�B�[�[���d�C�@�֎Ԗ��\�̃A�����J�ł����A�o�ό��ʂɊւ��ď��C�@�֎Ԃ��Č�������Ă���Ƃ����B

�@�m���ɁA���C�@�֎Ԃ͋@�B�I�ɂ͌������Ⴂ���A�ȒP�E���S�E�����Ƃ����_�ɂ����Ă͓d�C�E�f�B�[�[���@�֎Ԃ̂���Ȃ����_������A�S���o�c�̂��ׂĂ̓_����݂āA�̂ē���̂������Ă���悤�Ɏv����̂ł���B

��3�́@�S���ԗ��H�Ƃɂ���

top

�@1�@�ԗ��H�Ɛ����ȑO

�@�������N�A�S���n�݂ɍۂ��ẮA�@�֎ԁE�q�ݎԂƂ��ɃC�M���X����w�������B

�@���ł�50�N�߂����j�����S���ԗ��ł���A���v��Ɋ�Â��ēK���Ȃ��̂����v�炤���Ƃ͑����Ȃ�Ƃ��o���̂���҂ɂƂ��Ă͗e�ՂȂ��Ƃł������B

�@���{��m��Ȃ��z���C�g�̑I��ł��[���Ԃɍ����Ă���B

�@���{�Ōv�悵���@�֎Ԃ͖���14�N�i1881�j�L�b�g�\�����b�^���N�@�֎Ԃ��ŏ��ł���A�e�E�a�E���C�g���S���������A�ނ͂ق��ɂ�2�a�e���_�@�֎ԁA1�a1�^���N�@�֎ԓ����v�悵�A�����̋@�֎Ԃ��\���邪�A�����͑S���C�M���X�̃��[�J�[�ɒ��������B

�@�@�B�̐���͈�ʂɁA�@�v��@�A���i�v�@�B���i�����@�C�g����4�ߒ���ʂ邪�A���C�g��������̂́A�@�v�悾���ŁA�A�`�C�̓��[�J�[��������Ǝv����B

�@�A�����J�E�h�C�c�̃��[�J�[�̃J�^���O�̓C�M���X���e�ɕҏW����Ă���ꍇ�������A�����S���̂���l�Ȃ�Α����̌v���̒�����e�ՂɊ�]������̂�I��ł���悤�ɂȂ��Ă����B

�@�@�֎Ԍv�悪�C�M���X�l�̋D�ԊĎ@���̎蒆�ɂ������͖̂���26�N�i1893�j���̈��ނ܂łŁA���̌�͊e�S���̎���ɂ��A�����Ōv�悵����A�J�^���O�őI�肵���肵�čw�����Ă����B

�@�q�ݎԂ͍\�����ȒP�ł���A����9�N�i1876�j����X�~�X���v�悵�A���i�͍w�����đg���Ă��邪�A�@�֎Ԃ̏ꍇ�A�A�B�̉ߒ����S�������ōs�Ȃ���悤�ɂȂ����̂͂͂邩�Ɍ�ł������B

�@26�N�i1893�j�_�ˍH�ꐻ1�a1�����^���N�@�֎Ԃ�28�N�i1895�j��{�H�ꐻ�g�叟���h�̏ꍇ�A�A�̉ߒ��͑O�҂͂q�E�e�E�g���r�V�b�N�������ł��A��҂͌��i���X�P�b�`���A�B�̉ߒ��͈ꕔ��A�唼�͊����i���w�������B

�@�C�̉ߒ��̑g���͑�C�U�ɍۂ��Ă͕K���s�Ȃ���̂ŁA������̍H����o��������A������Ƃł͂Ȃ������B

�@�@�֎Ԃ̐��������Y�����悤�Ƃ����\�z�͏a��h��炪���S�ƂȂ��Ă��̎��_�Ɏn�܂����B

�@�D�Ԑ����E�S�����p��2�Ђ�29�N�i1896�j�ݗ�����A�O�҂͑��A��҂͖��É��ɍH���݂����B

�@�D�Ԑ����̍ŏ��̍�i��34�N�i1901�j��1�a1�^���N�@�֎Ԃł���A�g��Ƌǂ̃_�u�X��1�a1�^���N�@�֎Ԃ̐}�ʂ���Ďʂ��h�A�C���E��g�E�ʕ��i�̐��`�Ɠ��ւ̓C�M���X�ɒ��������Ƃ����i��1�j�B

�@���ǁA�B�̈ꕔ�ƇC���s�Ȃ��������ł������B

�@���̋@�֎�2���͑�p���{�ɔ[���������A���̌�A�����ύX�������̂��i��2�j�S���ǂɔ[�߂�悤�ɂȂ����B

�i��1�j���J�슨��Y�F���Y�ꍆ�@�֎ԎԂ̐��ꂽ����w�S���x��28�N9���A���Ȃ�ꂽ�h���w�S���x��29�N4��

�@�@�@�@�G���w�S���x�͓S���Ёi���a28�`29�j�ɏo�ł��ꂽ���̂ŁA���J�슨��Y�͋D�ԉ�Г��ڎВ����J�쐳�܂̗{�q�̋D�ԉ�Ж����B

�i��2�j230�`

�@�S�����p��������34�N�i1901�j�|�Y���A�L�^�͎U�킵���B

�@33�N�i1900�j1�a�^���N�@�֎�1���i���j���S���ɔ[�����Ă��邪�A���Õi�ɖ������\�����Ƃ����B

�i���j180�`

�@�a�E�b�^���N�@�֎Ԃ̍H���p�̂��̂̓C�M���X�ł������i������A���Õi���������Ǝv�����A1,067mm�O�Ԃ�����ɋ߂��O�Ԃ�1�a�^���N�@�֎Ԃ͒�������ł��Ȃ�����A����͍���ł���Ǝv����B

�@�������A���҂͓S�����p�Ōv�悵�A���i�𒍕��������̂Ǝv���Ă��邪�A����ȏ�̂��Ƃ͕s���ł���B

�@�q�ݎԂ͂��̌�A�V���E�_�ˍH��Ő����������]�͂��Ȃ��̂ŁA���{�S���ȊO�̎��S�̕��͈����ꂸ�A��Ђɂ���Ă͊O������A���������A20�N�i1887�j�O�c�A23�N�i1890�j�����������ɍH���ݗ����A��ʂ̎��v�ɉ����邱�ƂɂȂ����B

�@���̌�A�q�ݎԃ��[�J�[�͖��É��E��㓙�ɂ��J�Ƃ�����̂������������A��ƋNjy�шꗬ���S�͗D���q�Ԃ͎��Ɛ�����s�Ȃ��A��ނȂ��ꍇ�ɂ݂̂����O�����Ȃ������B

�@�@�֎Ԃ͊O�����i�̕�����ނ͑����A�[���������A�����ł������̂ŁA�O�H�E��q�E�Z�F���͋D�Ԑ���������Ђ̏o���҂ł��������A�قƂ�ǎ��Ȃ̏o�����Ă���S���ł��w�����Ȃ������B

�@���ꂽ�ߐ��������͏��Ȃ��A�H��ݔ��̊g�[���s�\�ł������B

�@�R�z�S���͎��Ɛ������Ƃ��A��Ƌǂ͋@�֎ԁE�q�ݎԂ̐V���E�C�U���s�Ȃ������H��̐ݗ����v�悵�A�~�n���l���ɗ\�肵�Ă����B

�@���Ȃ̓S���̂��ׂĂ��n�m�����Z�t������v�悵�A�������A�^�]����Ƃ��������͗��z�Ƃ���A��i�e���̓S���͂قƂ�ǂ��̕������̂��Ă����B

�@�v�̂ł���l�Ƃ��ẮA�����̓S���ԗ��Z�t�̂����ł́A�R�z�S���̊��F���A��㔪�d���A

��Ƌǂ̏���珟�i���j�A���c�g�������L���ŁA���́g�@�֎Ԑv�@�h���o���Ă���B

�@���c�̓g���r�V�b�N�̎q�����̒�q�ł���A�C�M���X�͋ߔN�܂ł��̂悤�ȕ��@�Őv�҂�{�����Ă����B

�@�i���j�@�֎ԍH�w�i��2�j�̒���

�@2�@�ԗ��H�Ƃ̐���

top

�@����42�N�i1909�j�S���@���ٌ㓡�V���́u�S���H��͌����Ƃ��āA�ԗ��̐V���͍s�Ȃ킸�A�C�U�ɐ�O����B

�@�V���͎w�肵�����ԍH��ɊO������v�Ƃ������j���߂��B

�@����͍H��ے��������Y�̈ĂŁA�h�C�c�̕������̗p�������̂ł��������A���̂ق��ɁA�C�R�̗v�]�ɂ�鑢�D�H�Ƃ̋Z�p�E�l���E�ݔ����̕����ɂ����鉷�����傫���ړI�ł������B

�@���D�����C�ʁE�@�ւ�����̂ŁA�@�֎ԂƂ̋Z�p�I�֘A�͐[�����̂�����A�O���ɂ������̍H�ꂪ���Ƃ��Ă���B

�@�܂��A����H��ŐV���ƏC�U���s�Ȃ��ƁA�K���V���ɗ͂�������A�o�c��d�v�ȏC�U�͓�̎��Ƃ���邱�Ƃ��o���㖾�炩�ł������B

�@�@�֎ԃ��[�J�[�Ƃ��Ďw�肳�ꂽ�̂͋D�Ԑ�����43�N�i1910�j�J�Ɨ\��̐�葢�D���ł������B

�@���͐����͐������̑��ŊC�R�ɑ傢�ɍv�����Ă����B

�@�q�ݎԃ��[�J�[�͕����̌�g�ł���D�Ԑ��������x�X�E��葢�D���E���{���q��3�Ђ��w�肳�ꂽ�B

�@�v��͓�����ɂ��A���i�v���s�Ȃ��āA�e�H��ɓn���A�e�H��ł͂���ɏ]���Đ���܂��͍w�����A�g���Ă�B

�@�K���d���͂���̂ŁA�H��ݔ��͎��E�ʂƂ��ɒ��������ǂ��ꂽ�B

�@���{�͊Ő���ŕی삵�����A���̂����ɑ�ꎟ���ƂȂ�A�h�C�c���i�̗A���͎~��A�������͏��ł����B

�@���̌�A�吳9�N�i1920�j���{���D���������}�ˍH��Ƃ��ĉ������A11�N�i1922�j���{���p�A14�N�i1925�j�O�H�_�ˑ��D�����lj��w�肳�ꂽ�B

�@�����N�ԁA�@�֎Ԃ�v�E���삵���H��Ƃ��āA����{�O���S�H���A��̉J�{���쏊������A�y�@�֎Ԃ���Ƃ���400�����炢�������Ă���B

�@�܂��A������S���̂a�^���N�@�֎ԓ��A���炩�ɓƓ��̐v�̂��Ƃɐ������ꂽ���̂����邪�A���[�J�[�̖��͕̂s���ł���B

�@�J�{�͏����͐ΐ쓇���D���ɊO�����Ă������A�����͕ʌɎ�����Ă���B

�@�����͂܂��Ȃ����D��ƂƂȂ�A�J�{�����a5�N�i1930�j�p�Ƃ��Ă���B

�@�H��͓����[��ɂ������B

�@�吳���N�A�������̎�Âɂ����ÓS�H�����@�֎Ԃ̐������J�n�����B

�@�ŏ��̓X�P�b�`�ł���A��ɂ͐v���s�Ȃ��Ă���B

�@�����ȓy�؋ǂ̉͐�H���ɂ̓i�X�~�X�E�E�C���\�����b�^���N�@�֎Ԃ̌��}�ɂ���āA50���߂��̋@�֎Ԃ��Ŋ�̒��c�H��Ő��삵�Ă���B

�@���S�͑吳�����܂ł͉��i�E�[���̊W�ŁA�A�����J�E�h�C�c�E�C�M���X���i���w������ꍇ�������A�|�[���h�E�C���E�R�b�y���̗��Ђ̐��i�����������B

�@�������A����ɋD�Ԑ������Ђ̐����\�͂ɂ��]�T���A�J�{�E��Â����������Ђŏ[�������ł���悤�ɂȂ�A�吳��������͑�`�@�֎Ԃ̊O�������̗A�o���s�Ȃ���悤�ɂȂ����B

�@�����͑S���A���[�J�[�Ōv�悵�A�v���A�������Ă���B

�@���a���N�A�d�C�@�֎Ԑ����ɍۂ��A�d�C�E�ԗ����[�J�|�̋����v���s�Ȃ���悤�ɂȂ�A���̌�͏��C�E���R�@�֎Ԃ͂������A�d�ԁE�C���Ԃɂ������ł���B

�d�C�@�֎ԁE���R�@�֎Ԃ̓��͕����͏��C�@�֎ԂƈقȂ�A�ԗ����[�J�[�͐��삹���A�d�@�E�@�փ��[�J�[�̐��i����t���đg���Ă�̂ŁA���R�̂��Ƃł������B

�@�d�@���[�J�[�̓A�����J�̃[�l�����E�G���N�g���b�N�̋Z�p�������ʼnY�A�E�F�X�`���O�E�n�E�X�̋Z�p�������O�H�A�C�M���X�̃f�B�b�J�[�̋Z�p���������m�A�Ɣ��Ɋ֔����������E����5�Ђ��w�肳��Ă���B

�@10020�`�͑�{�H��œd���@����v�E���삵�����A���̌�͂��̕����͍s�Ȃ��Ă��Ȃ��B

�@�q�ݎԃ��[�J�[�Ƃ��Ă͂��̌�A���{���p�����x�X�i���̓V��j�������A�D���Ԃ͓S���H��ł̐��삪������ꂽ�B

�@�吳���N�A�~���i���݂̒鍑�j�E�V���E�c���i���݂̋ߋE�j�A���a���N�A���i�c�i���j�E���S�H�i���݂̓����j���lj�����A�d�ԁE�C���Ԃ���������悤�ɂȂ����B�i���j���݂͓S�������p��

�@���A�d�@���[�J�[�Ƃ��ĕx�m�A�f�B�[�[���@�փ��[�J�[�Ƃ��ĐU���E�����E���E���ŁE�O�H�A�ԑ̃��[�J�|�Ƃ��ĕx�m�d�H�E���}���lj����ꂽ�B

�@�����̂����A�����N�Ԃ���̎ԗ����[�J�[�͋D�ԁE���{�E�鍑�E���̎l�Ђɉ߂��Ȃ��B

�@���킩����ɂ����āA�����̋@�֎ԁE�q�ݎԃ��[�J�[���o�������B

�@���������L�e�Ђ����S�Ƒ嗤�����̎ԗ��̐����ɖZ�E����Ă����̂ŁA���̌ڋq��_�������̂ł��������A��㐔�N�̂����ɂ�������p���������B

�@����ȑO���炠�������m���p���̃��[�J�[���p�Ƃ��A���S�ƊW�̂Ȃ��ԗ����[�J�[�͋ɂ߂ď��Ȃ��B

�@���̂悤�ɉ䍑�̎ԗ��H�Ƃ͍��S��N��đ��݂����Ȃ��B

�@���S�ԗ������̍��ԂɎ��S��A�o���̎ԗ��삵�Ă���B

�@���C�@�֎Ԃ̐������~�ɂ��A��L�Ђ̋@�֎ԃ��[�J�[���d�v�ȓ��͕�����S�����̃��|�J�[����w�����Ȃ���Ȃ�Ȃ��Ȃ����B

�@�S���ԗ��͌����_�ɂ����Ă͒������Y�������A�����i�̎ԗ��͏��Ȃ��B

�@�������A�������̐i�q��E�����ԗA���Ƃ͂�����������i�̍q��@�E�����Ԃ��g�p���Ă���B

�@�A�����J�ł̓f�B�[�[���d�C�@�֎ԁE���Ԃ͂قƂ�NJ����i�ł���A���ɉ䍑�ł����͕����͑唼�������i�ł���B

�@�䍑�̎ԗ��H�Ƃ����̂܂܂̌`�Ԃ𑱂����邩�ǂ������͑����B

top

������������������������������������������������������������������������������������

|