|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

年譜

15 晩年の生活と心境

以上で私は、福沢諭吉の社会的に果たした役割の主な点をたどりおえました。

この近代日本の巨人にも、もう晩年が訪れようとしています。

その晩年の心境は生涯を返り見る形で、『自伝』の最後の部分に語られています。

その部分は「品行家風」「老余の半生」と題されており、『自伝』を貫く快活な調子は変らないながらも、心なしかシミジミした口調もときおり混じっているようです。

私たちは再び『自伝』にたちかえるべき時期に達しました。

福沢諭吉と妻の錦との生活は、おだやかなめぐまれたものだったといえましょう。

“二人のあいだに生まれた九人の子供たちは、一人もかけることなく、次々に成人してゆきました。

子供にたいしては福沢もその身の上を心配し、病気には取乱す事もある父親でした。

長男の一太郎と次男の捨次郎は、この父親のおかげでアメリカへ留学に出してもらう事ができました。

やがて子供たちの結婚問題が、次々におこってきます。

福沢は息子には妻をむかえ、娘はとつがせたり養子をとったりしました。

これらの大家族のいわば家長としての風格が、福沢にはおのずからにして備わってきました。

彼は時々、妻や娘たちを連れて芝居見物にでかけました。

もっとも明治の新しい文学は理解できなかったようです。

また彼は家族や身近な人々を連れて、たびたび旅行に出かけるようになりました。

大勢の賑やかな旅を彼は好みました。

全国をめぐる事を目指し、また旅行先として善光寺や伊勢神宮がえらばれた事もあります。

朝は非常な早起きでした。

四時半頃にはもう起き出し、玄関のドラをならして、隣の慶応義塾の寄宿舎の学生たちを起し、一緒に散歩に行くのが日課でした。

その散歩は、四キロメートルから八キロメートルにおよんだといわれます。

このほか彼は健康法として、居合いぬきや米つきを晩年まで続けました。

散歩から帰っての朝食に、彼は和食事に味噌汁のからいのを好んでとりました。

大柄の彼は大体が食いしん坊でしたが、でも凝(こ)ったものをえらぶ食道楽ではありませんでした。

食物も“実学“的だったということになりましょうか。

中年以後は大抵、和服でとおしました。

福沢家の人々は、あんなに西洋好きの人が、と不思議がったものです。

年をとってからは老眼鏡を用いましたが、それをはずしてはよく置き忘れたので、眼鏡をたくさん買ってきて、家中にばらまいておいたりしました。

幼い子供にせがまれて絵を描いたりしましたが、上手にはできず弱った事もありました。

それにくらべて彼らに話をするのは、大いに得意だったようです。

名士の常として家には来客が多く、三田の彼の家は来客があちこちの部屋で待っていて絶えず、良くいえば活動的な雰囲気、悪くいえばざわついた雰囲気がただよっていました。

その中で福沢は煙草盆を片手に「千客万来、千客万来」といいながら、廊下を忙しく往来するのでした。

自分の家庭生活や子供たちへの教育法について、福沢は次のように述べています。 |

晩年の福沢夫妻

散歩姿

|

1 妻をめとって九子を生む

top

私方の家事家風を語りましょう。

文久元年、旧同藩士の媒妁をもって、同藩土族江戸定府(じょうふ)土岐(とき)太郎八の次女をめとり、これが今の老妻です。

結婚の時私は二十八歳、妻は十七歳、藩制の身分を申せば妻の方は上流士権、私は小士族、少し不釣合のようにあるが、血統は両人ともすこぶるよろしく、往古はいざ知らず、およそ五世以降双方の家に遺伝病質もなければ、いむべき病にかかりたる先人もなし。

妻はむろん、私の身に悪疾のあるべきようもなく、夫妻無病。

文久三年に生まれたのが一太郎、その次は捨次郎と、しだいに誕生して四男五女、合して九人の子供になり、幸いにして九人とも生まれたまま皆、無事で一人もかけない。

九人のうち五人までは母の乳で養い、以下四人は多産の母の身体衛生のために乳母(うぼ)を雇って育てました。

2 子供の活動を妨げず top

養育法は着物よりも食物の方に心を用い、粗服はさせても滋養物はきっとあたえるようにして、九人とも幼少の時から体養に不足はない。

またそのしつけかたは温和と活発とを旨として、大抵のところまでは子供の自由にまかせる。

たとえば風呂の湯を熱くして無理に入れるような事はせずに、据え風呂の傍に大きな水桶をおいて、子供の勝手しだいに、ぬるくも熱くもさせる。

全く自由自在のようなれども、さればとて食物を勝手にまかせて何品でも食いしだいにするというわけではない。

また子供の身体の活発を祈れば、室内の装飾などはとても手におよばぬことと覚悟して、障子、唐紙(からかみ)を破り、諸道具に傷つけてもまず見逃にして、大抵な乱暴には大きな声をして叱ることはない。

ひどく強情をはるような事があれば、父母の顔色をむつかしくして睨(にら)むくらいが頂上で、いかなる場合にも手をくだして打った事は一度もない。

また親が実子にむかっても嫁に接しても、また兄姉が弟妹に対しても、名を呼び捨てにせず、家の中に厳父慈母の区別なく、厳といえば父母ともに厳なり、慈といえば父母ともに慈なり、一家の中はまるで朋友のようで、今でも小さい孫などは おっかさんはどうかすると恐いけれど、お祖父さんが一番恐くないといっている。

世間並にすると少し甘いように見えるが、それでも私方の孫子にかぎって、別段にわがままでもなし、長少たわむれながら、長者のまじめにいう事はよく聞いてさからう者もないから、余り厳重にせぬほうが利益かと思われる。

3 家に秘密事なし top

また家の中に秘密事なしというのが私方の家風で、夫婦親子のあいだに隠すことはない。

どんな事でも、いわれないような事はない。

子供が段々成長して、これはあの子に話してこの子には内緒、なんてそんな事は絶えてない。

親が子供の不行き届きをとがめてやれば、子供もまた親の失策を笑うというようなしだいで、古風な目をもって見ると、ちょいと尊卑の礼儀がないように見えましょう。

その礼儀の事について申せば、家の主人が出入りするとき家内の者が玄関まで送迎して、お辞儀をするというような事が、よく世間にあるが、私のところでは絶えてそんな事がない。

私の外出するには玄関からも出れば、台所からも出る。

帰る時もその通りでただ足のむいたほうに入ってくる。

あるいは車に乗って帰ってきた時に、車夫また別当どもへ、玄関のところでお帰りなんて、余計な事をいってくれるな、というわけであるから、いくら玄関で怒鳴っても出て来る人はない。

4 礼儀たらざるがごとし top

その一点になると世間の人と言うより、真近のうちのお祖母さんが、あやしんでいましょう。

この老婦人は土岐家の後室、本年七十七歳、昔は奥平藩士の奥さまで、武家の礼儀作法を大事に務めた身であるから、今日の福沢の家風を見て、何分不作法でよくない。

さればとてこれが悪いという個条もない。妙な事だと思っているだろうと、私はひそかに推察します。

5 子女のあいだに軽重なし top

それからまた私に九人の子供があるが、その九人の中に軽重愛憎という事は真実ちっともない。

また四男五女のその男の子と、女の子と違いのありようわけもない。

世間では男子が生まれるとたいそう目出度がり、女の子でも無病なればまずまず目出度いなんて、自ら軽重があるようだが、こんな馬鹿げた事はない。

娘の子なれば、何が悪いか。

私は九人の子が、みんな娘だって、少しも残念と思わぬ。

ただ今日では男の子が四人、女の子が五人、いい案配にふりわけになってると思うばかり。

男女長少、腹の底からこれを愛して、兎(う)の毛ほども分け隔てはない。

道徳学者はややもすると世界中の人を相手にして、一視同仁(いっしどうにん=分け隔てなくいつくしむ)なんて、大きな事をいってるではないか。

まして自分の生んだ子供の取扱いに、一視同仁ができぬというような、あさましい行為があるものか。

ただ私の考えに、総領もその他の子供も同じとはいいながら、私が死ねば総領が相続する。

相続すればおのずから中心になるから、財産を分配するにもほかの子に比較して一段手厚くして、また何か物があって、兄弟中だれにもやりようがない。

ただ一つしかないというような物は総領の一太郎がとってよかろうというくらいの事で、そのほかには何も変わることはない。

6 体育を先にす top

さてまた子供の教育法については、私はもっぱら身体のほうを大事にして、幼少の時から、しいて読書などさせない。

まず獣身(じゅうしん)をなして(獣のように丈夫な体にして)のちに人心を養うというのが私の主義であるから、生まれて三歳五歳までは、いろはの字も見せず、七、八歳にもなれば手習いをさせたりさせなかったり、まだ読書はさせない。

それまではただ暴れしだいに暴れさせて、ただ衣食にはよく気をつけてやり、また子供ながらも卑劣な事をしたり、いやしい言葉を真似たりすれば、これをとがめるのみ。

そのほかは一切投げやりにして、自由自在にしておくその有様は犬猫の子を育てると変わることはない。

すなわちこれがまず獣身をなすの法にして、幸いに犬猫のように成長して無事無病、八、九歳から十歳にもなれば、そこで初めて教育の門に入れて、本当に毎日時を定めて修業をさせる。

なおその時にも身体のことはけっしてなおざりにしない。

世間の父母はややもすると、勉強勉強といって、子供が静かにして読書すれば、これをほめる者が多いが、私方の子供は読書勉強して、ついぞほめられた事はないのみか、私は反対にこれを止めている。

子供はすでに通り過ぎて、いまは幼少な孫の世話をしているが、やはり同様で、年齢不似合いに遠足したとか、柔術体操がえらくなったとかいえば、褒美でもあたえてほめてやるけれども、本をよく読むといってほめた事はない。

すでに二十年前の事です。

長男一太郎と次男捨次郎と両人を帝国大学の予備門(今の東京大学)に入れて修学させていたところが、とかく胃が悪くなる。

それから宅に呼び返して、いろいろ手当するとしだいによくなる。 |

|

良くなるからまた入れると、また悪くなる。とうとう三度入れて三度失敗した。

その時には田中不二磨という人が文部の長官をしていたから、田中にも毎度話をしました。

「私方の子供を予備門に入れて実際の実験があるが、文部学校の教授法をこのままにしてやって行けば、生徒を殺すにきまっている。

殺さなければ気違いになるか、しからざれば身心ともに衰弱して、半死半生のかたわ者になってしまうに違いない。

ちょうどこの予備門の修業が三、四年かかる。

そのあいだに大学の法が改まるだろうと思って、それを頼りに子供を予備門に入れておくが、早く改正してもらいたい。

このままでおくならば、東京大学は少年の健康屠殺(とさつ)場と命名してよろしい。

早々教授法を改めてもらいたい。」

と懇意の間柄で、遠慮なく話はしたが何分、埒(らち)があかず、子供は相変わらず三ヵ月やっておけば、三ヵ月引かしておかなければならぬというようなわけで、何としても予備門の修業に耐えず、私もついに断念してしまって、それからこちらの塾(慶応義塾なり)に入れて、普通の学科を卒業させて、アメリカにやって、かの大学校の世話になりました。

私は日本の大学の教科を悪いというのではない。

けれども教育の仕様が余り厳重で、荷物が重すぎるのを恐れて、文部省の大学を避けたのです。

その通りで今でも説は変えない、何としても体が大事だと思います。

|

福沢の晩年は、こうして成人していった子供たちや孫や慶応義塾の学生たちに囲まれての毎日でした。

妻は時々病床に伏せるようになりましたが、その点が気がかりなのを除くと、波乱のない生活を楽しみ続けました。

その事は福沢が生涯にわたって、自分の家庭を大切にし続けたという生活態度のせいでもあります。

明治時代の男性には、とかく家庭を返り見ない事を誇りとする風すらありましたが、その中で福沢は一貫して家庭の大切さを説き続け、守り続けた人間でした。

その意味からの道徳問題への関心を、福沢はずっともっていました。

しかも晩年になるとそれは一段と強まっています。

彼も寄る年波を感じて、人生訓を残したかったからかもしれません。

また日清戦争で“大国”になった日本に、ふさわしい人間をつくりあげようとしたからともいえましょう。

こうして福沢は、『福翁百話』『福翁百余話』『福沢先生浮世談』『女大学評論・新女大学』などの書物を、次々に公(おおやけ)にしました。

そこで彼が特に力を入れているのは、国民の品格を高めること、また女性の権利を回復する事の二点でした。

福沢のこうした活動をみて、門人たちは彼のこれまでの思想を「独立自尊」の四字にまとめました。

この文字はその後長く、福沢の名前と結びついて、広く人々に知られることとなりました。

一方福沢は四十年来の自分の著述をこの際まとめておこうと思いたちました。

とは言っても彼は、それを取り揃えておくのに無頓着だったとみえ、知人から借りうけたりもらいうけたりして、大体を取り揃える事ができたのです。

そうして明治三十年(一八九七)に、自分の文筆生活を振り返った『福沢全集諸言』という本を出しました。

これは目本の近代文化史のうえでの興味ぶかいエピソードに満ちた書物です。

そうした準備ののち、翌三十一年、彼は『福沢全集』五巻を出しました。

これは彼が生きているあいだに出た唯一の全集本です。

その後、福沢の全集はたびたび編纂しなおされて今日におよんでいます。 |

「独立自尊」の書

慶応義塾百年を記念して戦後出版された『福沢諭吉全集』全21巻

|

福沢が矢野由次郎をよんで『自伝』の口述を始めたのは、ちょうどこの頃なのでした。

しかしそれが終って『時事新報』に載せられている途中で、福沢は脳溢血の発作をおこして倒れました。

その時は幸いにも回復し、全快の祝賀会をもよおしたりしました。

もっとも病後の福沢は、それまでと食物の好みはガラリと変わり、あれほど好きだった酒・煙草はもちろん、肉類も嫌うようになり、蕎麦(そば)を主食にし始めたといわれます。

こうした中で福沢諭吉は二十世紀を迎えました。

十九世紀最後の年である明治三十三年(一九〇〇)の大晦日(おおみそか)に、慶応義塾では世紀送迎会が開かれました。

福沢はそれに出席し「独立自尊迎新世紀」と大きく書きました。

しかし彼には、もういくばくの時間も残されていなかったのです。

年があけて一月二十五日、再び発病し、見舞客や見舞いの電報が次々にくる中で、二月三日に死去しました。

衆議院は彼の死をおしんで、二月七日、満場一致で哀悼(あいとう)の決議を行っています。

葬儀は二月八日に行われました。福沢の遺志に従って、一切の飾りをやめた葬儀でした。

一万五千人が棺に従ったとえいわれます。

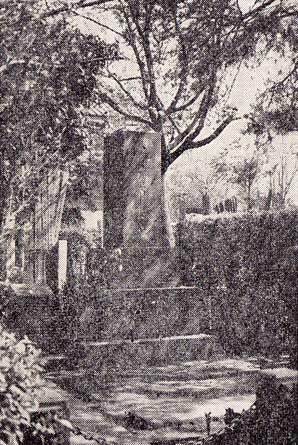

妻の錦(きん)は大正十三年(一九二四)に死去しました。

いま二人の墓は、東京都品川区上大崎一丁目の浄土宗の常光寺にあります。

その側面には「大観院独立自尊居士」と刻まれて、福沢の生涯を象徴的に語っています。

福沢はこうして六十八歳(満で六十六歳)の生涯を閉じました。

私たちも『福翁自伝』の結びの部分をたどりつつ、この本を閉じる事にしたいと思います。 |

福沢夫妻の墓

|

7 事をなすに極端を想像す

top

さて、これまで長々と話を続けて、私の一身の事、また私に関係した世の中の事をも語りましたが、私の生涯中に一番骨をおったのは著書翻訳の事業で、これにはなかなか話が多いが、そのしだいは本年再版した福沢全集の緒言に記してあればこれを略し、著訳の事を別にして、元来私が家におり、世に処するの法を一括(ひとまとめに)して手短に申せば、すべての事の極端を想像して覚悟をきめ、まさかの時に狼狽せぬように、後悔せぬようにとばかり考えています。

生きている身代はいつ何時(いつ)死ぬかもしれぬから、その死ぬ時に落着いて静かにしようというのは、誰も考えていましょう。

それと同様に、たとえば私が自身自家の経済については、何としても他人に対して不義理はせぬと、心に決定しているから、危ない事をおかすことができない。

こうすれば利益がある、そうすれば金ができるなどいっても、危険をおかして失敗した時には、必ず狼狽する事があろう、後悔する事があろうと思って、手を出す事ができない。

金を得て金を使うよりも、金がなければ使わずにいる。

あんまあんぷく(あんまさんのこと)をしても、飢えて死ぬ気づかいはない。

粗衣粗食など閉口する男でないと、力(りき)み込んでいるようなわけで、私か経済上に不活発なのは失敗の極端を恐れてにぶくしているのですが、そのほか直接に一身の不義理にならぬ事については必ずしも不活発でない。

とどのつまり、やりそこなっても自身独立の妨げのないかぎりは、さっさとやります。

たとえば慶応義塾を開いて何十年来、様々変化は多い、時としては生徒の減る事もあれば、増える事もある。

ただ生徒ばかりでない。

会計上からして教員の不足する事もたびたびでしたが、そんな時にも私は少しも狼狽しない。

生徒が散(さん)ずれば散ずるままにしておけ、教員がでて行くなら行くままにしてとめるな。

生徒散(さん)じて教員去って、塾が空き家になれば、残る者は俺一人。

そこで一人の根気で教えられるだけの生徒を相手に、自分が教授してやる。

それも生徒がなければ、しいて教授しようとはいわぬ。

福沢諭吉は大塾を開いて、天下の子弟を教えねばならぬと、人に約束した事はない。

塾の盛衰(盛んか、衰えるか)に気をもむような馬鹿はせぬと、腹の底に極端の覚悟をきめて、塾を開いたその時から何時でもこの塾をつぶしてしまうと始終考えているから、少しも恐いものはない。

平生は塾務を大切にして、一生懸命に勉強もすれば、心配もするけれども、本当に私の心事の真面目を申せば、この勉強心配は浮き世のたわむれで仮りの相ですから、努めながらもまことに安気です。

近日はまた慶応義塾の維持のためとて、本塾出身の先進・輩(やから)が、しきりに資金を募集しています。

これができれば、この道のためにまことに有益な事で私も大いに喜びますが、はたしてできるかできないか、私はただ静かに見ています。

これがまた時事新報の事も同様、最初からぜひとも永続きさせねばならぬと、誓いをたてたわけでもなし、あるいは倒れる事もあろう、その時に後悔せぬようにと、覚悟しているからこれも、そうまでの心配にならぬ。

また私の著訳書に他人の序文を求めた事のないのも、やはり同じ趣意であると申すは、人の序文題字などをもって出版書の信用を増すのは自ら名誉でもあろうが、内実は発売を多くしようとするの計略といってもよろしい。

ところが私の考えはそうでない。

自分の著訳書が世間に流行すればよいと、もとより心の中に願いながらも、また一方から考えて、これが全く売れなくても後悔はしないと、例の極端を覚悟しているから、実際の役にもたたぬ余計な文字を、人に書いてもらった事はない。

また他人に交わるの法もこの筆法に従い、私は若い時からどちらかといえばしゃべる方で、交際の広いくせに、ついぞ人と喧嘩をした事もない。

親友もはなはだ多いが、この交際についても、やはり極端説は忘れない。

今日までこの通りに、仲良くつきあいはしているが、先方の人がいつ何どき変心せぬという、請け合いはむつかしい。

もしそうなれば交際はやめなければならぬ。

交際をやめてもこっちの身に害を加えぬかぎりは、相手の人を憎むにはおよばぬ。

ただ近づかぬようにするばかりだ。

こんな事で朋友が一人亡くなり、二人亡くなり、しだいに寂しくなって、自分一人孤立するようになっても苦しくない。

けっして後悔しない。

自分の節を屈して好かぬ交際は求めずと、少年の時から今に至るまで、ちゃんと説はきめてありながら、さて実際にはとんとそんな必要はない。

生来六十余年のあいだに、知る人の数は何千も何万もあるその中で、誰と喧嘩した事も、義絶(ぎぜつ=つきあいを絶つ)した事もないのがおもしろい。

すべてこういう案配式で、私の流儀は仕事をするにも朋友に交わるにも、最初から捨て身になってとりかかり、たとえ失敗しても苦しからずと、浮き世の事を軽くみると同時に、一身の独立を重んじ、人間万事、停滞(一つところにとどまる)せぬようにと、心の養生をしてまいれば、世を渡るにそれほどの困難もなく、安気に今日まで暮らしてきました。

8 体の養生 top

さてまた心の養生法はかくのごとしとして、身の養生はどうだと申すに、私の身にきわめてよろしくない。

きわめて赤面すべき悪癖(悪いくせ)は、幼少の時から酒を好む一条で、しかも図抜けの大酒、世間には大酒をしても、必ずしも酒がうまいとは思わず、飲んでも飲まなくてもよいという人がおるが、私はそうでない。

私の口には酒がうまくて、多く飲みたいその上に、上等の銘酒を好んで、酒の良し悪しがまことによくわかる。

先年中、一樽の価七、八円の時、上下五十銭も相違すれば、まず価を聞かずに、ちゃんとその風味を飲みわけるというような苦労とで、その上等の酒をうんと飲んで、魚もよい魚をたくさん食らい、満腹飲み食いしたあとで、飯もどっさり食べて残すところなしという、まことに意地の汚い、いわゆる牛飲馬食ともいうべき男である。 |

|

なおその上に、このいやしむべき男が、酒に酔って酔狂でもすれば、自らいましめるという事もあろうが、大酒のくせに、酒の上がけっして悪くない。

酔えばただ、大きな声をしてしゃべるばかり、ついぞ人の気になるような嫌がるような根性の悪い事をいって、喧嘩をした事もなければ、上戸(じょうご)本性まじめになって議論した事もないから、人に邪魔にされない。

これがかえって不幸で、本人はいい気になって、酒とさえいえば、一番先にまかりでて、人の一倍も二倍も三倍も飲んで、天下に敵なしなんて得意がっていたのは かえすがえすも恥ずかしい事であるが、酒の事を除いてそのほかになれば、私は少年の時から、よいかげんな摂生家といってもよろしい。

何も別段に摂生をしようなんて、そんなむつかしい考えのあろうようもないが、日に三度の食事のほかに、めったに物を食わない。

あるいは母が食べさせなかったのか知らぬが、幼少から癖になって、間の食物がほしくない。

事に晩食のあと、夜になれば、いかなる好物があっても、口に入れる事ができない。

たとえば親類の不幸に通夜するとか、または近火の騒ぎに夜をふかすとかして、自然にそこに食物がでてきても、食う気にならぬ。

これは母にしこまれた習慣が、生涯残っているのでしょう。

摂生のためにはもっともよろしい習慣です。

また私は、ずいぶん気の長い方ではない。

何事もテキパキ早くやるという風で、時としては人に笑われるような事も多い。

ところが三度の食事となると、まるで別人のように変化して、何としても早く食うことかできない。

子供の時に早飯と何とやらは武士のたしなみ何といって、人に悪くいわれた事もあり、また自分でも早く食いたいと思っていたが、何分にもほおばって、生噛みにして食う事ができない。

その後西洋流の書を読んで生噛みのよろしくない事を知って、初めてこれは却って自分の悪い癖が良い事になったと合点して大いに喜び、爾来(じらい=それ以後)はばかるところなく、ゆるゆる食事をして、およそ人の一、二倍も時を費やします。

これも摂生のためにはなはだよろしい。

それからまた酒の話になって、私が生得(しょうとく=生まれっき)酒を好んでも、郷里にいるとき少年の身として、自由に飲まれるものでもなし、長崎では一年のあいだ、禁酒をまもり、大阪にでてからずいぶん自由に飲むことは飲んだが、とかく銭に窮して、思うように行かず、年二十五歳の時江戸に来ていらい、嚢中(のうちゅう=財布)も少し暖かになって、酒を買うくらいのことはできるようになったから、勉強のかたわら飲む事を第一の楽しみにして、朋友の家に行けば飲み、知る人が来ればすぐに酒を命じて、客に勧めるよりも主人の方が嬉しがって飲む。

というようなわけで、朝でも昼でも晩でも、時をきらわずよくも飲みました。

それから三十二、三歳の頃と思う。

一人大いに発明して、こう飲んではとても寿命をまっとうする事はかなわぬ。

さればとて完全な禁酒は、以前に覚えがある。ただ一時の事で長続きができぬ。

つまり生涯の根気で、そろそろおのずから節するのほかに道なしと決断したのは支那人がアヘンをやめるようなもので、ずいぶん苦しいが、まず第一に朝酒を廃し、しばらくして次に昼酒を禁じたが、客のあるときは、やはり客来を名にして飲んでいたのを、ようやく我慢して、のちにはその客ばかりに勧めて、自分は一杯も飲まぬ事にして、これだけはどうやらこうやら、首尾よくできて、さあ今度は晩酌の一段になって、その全廃はとても行われないから、そろそろ量を減ずる事にしようと方針をきめ、口では飲みたい、心では許さず、口と心と相反して喧嘩をするように争いながら、しだいしだいに減量して、ややおだやかになるまでには三年もかかりました。

というのは私が三十七歳の時ひどい熱病にかかって、万死一生の幸いを得たその時、友医の説に、これが以前のような大酒ではとても助かる道はない。

が、幸いに今度の全快は、近年節酒のたまものに相違ないといったのを覚えているから、私が生涯、鯨飲(くじらのようにガブガブ飲む)の全盛は、およそ十年間と思われる。

その後酒量は減ずるばかりで、増すことはない。

初めのあいだは自ら制するようにしていたが、自然に減じて、飲みたくも飲めなくなったのは道徳上の謹慎(きんしん=つつしみ)というよりも、年齢老衰のせいでしょう。

とにかくに人間が四十にも、五十にもなって酒量が段々強くなって、ついにはただの清酒は利きがにぶいなんて、ブランデーだのウィスキーだの飲む者があるが、あれはよろしくない。

苦しかろうが、やめるが上策だ。私の身に覚えがある。

私のような無法の大酒家でも、三十四、五歳の時、とうとう酒欲を征伐して勝利を得たから、まして今の大酒家といっても、私より以上の者はまず少ない。

たかの知れた酒客の葉武者だ。

そろそろやれば、節酒も禁酒もきっとできましょう。

9 身体運動 top

それから私の身体運動はどうだと、その話もしましょう。

幼年の時から貧家に生まれて、身体の運動は、嫌でもしなければならぬ。

それが習慣になって、生涯体を動かしています。

少年の時荒仕事ばかりして、冬になるとアカギレが切れて血がでる。

すると木綿糸でアカギレの切れ口を縫うて、にえ油をたらして、手療治をしていた事を覚えている。

江戸にきてから、しぜんそんな事がなくなったから、ある時、

鄙事(ひじ)に多能なりき年少の春は

立身して自ら笑う、かえって身をやぶるを

浴余閖坐(よくよかんざ)す肌まったくきよし

かつてこれ綿糸もてアカギレ縫うの人

という、詩のようなものを記した事がある。

また藩中にいて、武芸をせねば人でないように風(ふう)が悪いから、中村庄兵衛という居合いの先生について、少し稽古したから、その後洋学修業に出ては国にいるときのように荒い仕事をしないから、始終居合い刀を所持して、大阪の藩の倉屋敷にいるとき、また緒方の塾でもおりふしはドタバタやっていました。

それから江戸にきて、世間に攘夷論が盛んになってから居合いはやめにして、かねて腕に覚えのある米つきを初めて、おりおりやっていたところが、明治三年大病をわずろうて、病後、何分にも元のようにならぬ。

その年かその翌年か、岩倉大使が欧行(ヨーロッパに行く)につき、親友の長与専斎(ながよ・せんさい)も随行を命ぜられ、近々出立とて私方に告別にまいり、キニーネ一オンスの瓶を懐中からだして、

「君の大病、全快はしたが、来年その時節になると、なにか故障を生じて薬品の必要があるに違いない。

これは塩酸キニーネ最上の品で、薬店などにはない。これをやるから、大事に蓄えておけ。

僕の留守中に思いあたる事があろう。」

というのは実に朋友の親切なれども、私はかえって喜ばぬ。

「馬鹿な事をいってくれるな。病気全快の僕の身に、薬なんぞいるものか。おもしろくもない。僕はもらわない。」

というと長与(ながよ)が笑って、

「知らぬ事をいうな、きっと役にたつ事があるから、黙ってとっておけ。」 |

|

といって、その薬を私に渡して別れたところが、はたしてしかり、長与の外行留守中、毎度発熱して、それキニーネ、またキニーネとて、とうとう一オンスの品を飲みつくしたというような容体で、何分にも力が回復しない。

横浜の友医ドクトル・シモンズの説に、なんでも肌につくものはフランネルにせよというから、シャツも、ももひきもフランネルでこしらえ、足袋の裏にもフランネルをつけさせて、全身を纏(まと)っていたところが、とんと効能が見えぬ。

どうかすると風邪をひいて、悪寒をもよおして熱がのぼる。

10 病に媚びず top

毎度の事で、およそ二年余り三年になっても同様であるから、ある日私が大いに奮発して、これは医師の命令に従い、余り病気を大切にして、いわば病に媚(こ)びるようなものだ。

こちらから媚びるから、病は段々つけあがる。

自分の体には自分に覚えがある。

真実の病中にはもとより医命に服する事なれども、今日は病後の摂生よりほかに用はないから、自分で摂生を試みましょう。

そも自分の本は田舎士族で、少年の時いかなる生活をしていたかといえば、麦飯を食い唐なすの味噌汁をすすり、衣服は手織り木綿のツンツルテンを着て、フランネルなど目に見た事もない。

この田舎者が開国の風潮につれ東京に住居して、当世流に摂生もおかしい。

田舎者の体の方が驚いてしまう。

すなわち今日、風邪をひいたり、熱がでたりしてグズグズしているのは摂生法の上等に過ぎる誤りであるから、ただちに前非を改めると申して、その日からフランネルのシャツも、ももひきも脱ぎ捨ててしまって、ただの木綿のじゅばんに取換え、ストーブも余りたかぬようにして、洋服は馬に乗るときばかり、騎馬の服ときめて、普段は純粋の日本の着物を着て、寒い風が吹き通してもかまわず、家にもいれば、外にもでる。

ただ食物ばかりを西洋流に真似てよき品を用い、その他は一切昔の田舎士族に復古して、それから運動には、例の米つき、薪割(まきわり)に身をいれて、少年時代の貧乏世帯と同じようにして、毎日汗をだして働いているうちに、しだいに体が丈夫になって、風邪もひかず、発熱もせぬようになってきました。

私の身の丈(たけ)は五尺七寸三、四分(約一七四センチ)、体重は十八貫目(六七・五キロ)たらず、年の頃十八、九の時から六十前後まで増減なし、十八貫をこえ事もなければ、十七貫に下ったこともない。

ずいぶん調子のよろしいその体が、病後は十五貫目にまで減じて二、三年悩んだが、この田舎流の摂生法で、ちゃんと元の通りに復して、その後六十五歳の今日にいたり、今でも十七貫五百目より少なくない。

さて私が考えるに、この田舎摂生がはたして実効を奏したのか、または病の回復期が自然にきたところで、偶然にも摂生法を改めたのか、それは何とも判断がつかぬ。

とにかくに、生理上必要のところに、少し注意さえすれば、田舎風の生活も悪くないという事だけは確かにわかる。

ただし、肌に寒気の吹き通しが有益であるか、またはほかの摂生をもって体力が強くなって、実際害になるべき寒風にもよく抵抗して、これに耐えるのであるか、すなわち寒風そのものは薬にあらず、寒風をもおかして無頓着という、その全般の生活法が有益であるか、およそこの種の関係は医学の研究すべき問題と思います。

それはさておき、私の摂生は明治三年三十七歳大病の時から一面目を改め、書生時代の乱暴・無茶苦茶、事に十年間鯨飲の悪習を廃して、今日に至るまで前後およそ四十年になりますが、この四十年のあいだにも、初期は文事勉強の余暇をぬすんで運動摂生したものが、しだいに老却するに従い、いまは摂生を本務にして、その余暇に文を勉める事にしました。

11 居合い米つき top

今でも宵に早く寝て朝早くおき、食事前に一里半ばかり、芝の三光から麻布古川辺りの野外を、少年生徒と共に散歩して、午後になれば居合いを抜いたり、米をついたり、一時間を費やして晩の食事もちゃんと規則のようにして、雨がふっても雪ふっても年中一日もかかした事はない。

去年の晩秋、たわむれに、

一点の寒鐘(かんしょう)、声遠く伝う

半輪の歳月、かげなおあざやかなり

わらじ竹策(ちくさく)、秋暁(しょうぎょう)をおかし

歩して三光より古川をわたる

なんて詩を作りましたが、この運動摂生がいつまで続くことやら、自分で自分の体質の強弱、根気の有無を見ています。

12 行路変化多し top

回顧すれば)六十何年、人生既往(きおう)をおもえば恍(こう)として夢のごとしとは毎度聞くところであるが、私の夢はしごく変化の多い、賑やかな夢でした。

旧小藩の小士族、窮屈な小さい箱の中に詰め込まれて、藩政の楊枝(ようじ)をもって、重箱の隅をほじくる。

その楊枝の先にかかった少年が、ひょいと外にとびだして、故郷を見捨てるのみか、生来教育された漢学流の教えをもうっちゃって、西洋学の門に入り、以前に変った書を読み、以前に変った人に交わり、自由自在に運動して、二度も三度も外国に往来すれば、考えは段々広くなって、旧藩はさておき、日本が狭く見えるようになってきたのは何と賑やかな事で、大きな変化ではあるまいか。

あるいはその間に艱難辛苦など、述べたてればたいそうのようだが、咽喉(のど)元通れば熱さ忘れるというその通りで、艱難辛苦も過ぎてしまえば、何ともない。

貧乏は苦しいに違いないがその貧乏が過ぎ去ったあとで、しばしの貧苦を思いだして何が苦しいか、却っておもしろいくらいだから、私は洋学を修めて、その後どうやらこうやら、人に不義理をせず、頭を下げぬようにして、衣食さえできれば大願成就と思っていたところに、また、はがらずも王政維新、いよいよ日本国を開いて、本当の開国となったのはありがたい。

幕府時代に私の著わした『西洋事情』なんぞ、出版の時の考えには天下にこんなものを読む人があるかないか。

それもわからず、たとえ読んだからとて、これを日本の実際に試みるなんて、もとより思いもよらぬ事で、一口に申せば、西洋の小説夢物語の戯作くらいに、自ら認めていたものが、世間に流行して実際の役にたつのみか、新政府の勇気は『西洋事情』のたぐいでない。

一段も二段も先に進んで、思いきった事を断行して、あべこべに著述者を驚かすほどの事もおりおり見えるから、そこで私もまた、以前の大願成就にやすんじていられない。

こりゃおもしろい、この勢いに乗じて、さらに大いに西洋文明の空気をふきこみ、全国の人心を根底から転覆して、絶遠の(西洋からはるか遠くはなれた)東洋に、一新文明国を開き、東に日本、西に英国とあい対して、遅れをとらぬようになられまいものでもないと、ここに第二の依願をおこして、さて身に叶う仕事は三寸の舌、一本の筆よりほかに何もないから、体の健康を頼みにして、もっぱら塾務を努め、また筆をもてあそび、種々様々の事を書きちらしたのが『西洋事情』以後の著訳です。

一方には大勢の学生を教育し、また演説などして思うところを伝え、また一方では著書翻訳、ずいぶん忙しい事でしたが、これもいわゆる万分一を勉める気でしょう。

ところで、返り見て世の中を見れば、耐えがたい事も多いようだだが、一国全体の大勢は、改進進歩の一方で、しだいしだいに上進して、数年ののち、その形に現れたるは日清戦争など官民一致の勝利、愉快ともありがたいともいいようがない。

命あればこそ、こんな事を見聞するのだ。

先に死んだ同志の朋友が不幸だ、ああ見せてやりたいと、毎度私は泣きました。

実を申せば日清戦争なんでもない。

ただこれ日本の外交の序開きでこそあれ、それほど喜ぶわけもないが、その時の情にせまれば、夢中にならずにはいられない。

およそこんなわけで、その原因はどこにあるかといえば、新日本の文明富強はすべて先人遺伝の功徳に由来し、我々どもはちょうど都合のよい時代に生まれて、祖先のたまものをただもらったようなものに違いはないが、とにかくに自分の願いにかけていたその願いが、天の恵み、祖先の余徳によって首尾よく叶った事なれば、私のためには第二の大願成就といわねばならぬ。

13 人間の欲に際限なし top

されば私は自身の既往を返り見れば、遺憾(いかん=残念に思うこと)なきのみか、愉快な事ばかりであるが、さて人間の欲には際隕のないもので、不平をいわすれば、まだまだいくらもある。

外国交際または内国の憲法政治などについて、それこれという議論は政治家の事としてさしおき、私の生涯のなかにでかしてみたいと思うところは全国男女の気品をしだいしだいに高尚に導いて、真実文明の名に恥ずかしくないようにする事と、仏法にてもヤソ教(キリスト教)にても、いずれにてもよろしい。

これをひきたてて多数の民心を和らげるようにする事と、大いに金を投じて有形無形、高尚なる学理を研究させるようにする事と、およそこの三ヵ条です。

人は老しても無病なるかぎりは、ただ安閑(あんかん=のんびり)としてはいられず、私も今の通りに健全なるあいだは身に叶うだけの力をつくすつもりです。

|

top

****************************************

|