1 緒方塾の塾長になる top

塾長になってもあいかわらず元の貧書生なれども、その時の私の身の上は、故郷にある母と姪と二人は、藩からもらう少々ばかりの家禄で暮らしている。

私は塾長になってから表向きに先生家の賄いをうけて、そのうえに新書生が入門するとき、先生家に束脩(そくしゅう=入学金)をおさめて、同時に塾長へも金二朱を呈すと規則があるから、一ヵ月に入門生か三人あれば塾長には一分二朱の収入、五人あれば二分二朱にもなるから、小づかい銭にはたくさんで、これが大抵酒の代になる。

着物は国の母が手織り木綿の品を送ってくれて、それには心配がないから、少しでも手元に金があれば、ただちに飲む事を考える。

これがためには同窓生のなかで、私にさそわれて、ついつい飲んだ者も多かろう。

さてその飲みようも、しごくおそまつ殺風景で、銭のとぼしいときは、酒屋で三合か五合買ってきて、塾中で一人飲む。

それから少し都合のよい時には、一朱か二朱もって、ちょいと料理茶屋に行く。

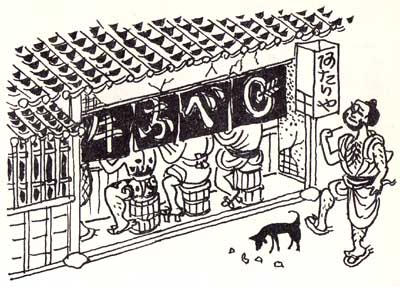

これは最上のおごりで、容易にできかねるから、まずたびたび行くのは鶏肉屋、それよりもっと便利なのは牛肉屋だ。

その時大阪中で牛なべを食わせるところは、ただ二軒ある。

一軒は難波橋の南詰、一軒は新町のくるわのそばにあって、最下等の店だから、およそ人間らしい人で出入りする者はけっしていない。

文身(ほりもの)だらけの町のごろつきと、緒方の書生ばかりが得意の定客だ。

どこから取り寄せた肉だが、殺した牛やら病死した牛やら、そんな事には頓着なし。

一人前百五十文ばかりで、牛肉と酒と飯と、十分の飲食であったが、牛はずいぶんかたくて、臭かった。

当時は士族の世の中だから、みな大小はさしている。

けれども内塾生五、六十人のなかで、私は元来ものを質入れした事がないから、双刀(二本の刀)はちゃんと持っている。 |

|

そのほか塾中に二腰か三腰もあったか、あとはみな質においてしまって、塾生の誰か所持しているその刀が、あたかも共有物で、これでもさしつかえのないというのは、めいめい倉屋敷にでも行く時に二本さすばかりで、普段は脇差一本、ただ丸腰にならぬだけの事であったから。

2 塾生裸体(はだか) top

それから大阪はあったかい処だから、冬は難渋な事はないが、夏は真実の裸。

ふんどしも、じゅばんも何もないまっ裸。

もちろん飯を食うときと、会読をする時には、おのずから遠慮するから、何か一枚ちょいとひっかける。

なかにも絽(ろ)の羽織をまっ裸の上に着てる者が多い。

これは余程おかしなふうで、今の人が見たら、さぞ笑うだろう。

食事の時にもとても座って食う何ていう事は、出来た話ではない。

足もふみたてられぬ板敷だから、みな上草履をはいて、立ってくう。

一度は、めいめいにかけてやった事もあるけれども、そうはつづかぬ。

おはちがそこにだしてあるから、めいめいに茶碗にもって百鬼立食、そんなわけだから、食物の価ももちろん安い。

お菜は一六(の日)が、ネギと薩摩芋の難波煮、五十が豆腐汁、三八がシジミ汁というようになっていて、今日はなにがでるという事は、きまっている。

3 不潔に頓着せず top

塾風は不規則といわんか、不整頓といわんか、乱暴狼藉、まるでものごとに無頓着、その無頓着のきわみは、世陽でいうように潔不潔、汚いという事を気にとめない。

たとえば、塾の事であるから、もちろん、桶だの、どんぶりだの皿などのあろうはずはないけれども、緒方の塾生は、学塾の中にいながら、七輪もあれば、なべもあって、ものを煮てくうというような事を普段やっている。

そのおもむきは、あたかも手鍋世帯の台所みたような事を、机のまわりでやっていた。

げれども道具の足るという事のあろうはずはない。

そこで洗手たらいも、金たらいも、いっさい食物調理の道具になって、暑中など、どこからか素麺(そうめん)をもらうと、その素麺を奥の台所でゆでてもろうて、その素麺を冷やすには、毎朝、顔をあらう洗手だらいを持ってきて、その中で冷や素麺にして、つゆをこしらえるに調会所の砂糖でもぬすみだせば上出来、そのほか、魚をこしらえるにも野菜をあらうにも洗手だらいは唯一のお道具で、そんな事は少しも汚いと思わなかった。

それどころではない。シラミは塾中永住の動物で、だれ一人もこれをまぬがれる事はできない。

ちょいと裸になれば、五匹も十匹もとるに、雑作はない。

春先、少し暖気になると、羽織のえりにはいだす事がある。

ある書生の説に、

「どうだ、我々のシラミは、大阪の焼き芋に似ている。

冬中がまっさかりで、春になり夏になると、しだいにおとろえて、暑中一、二ヵ月、ノミと交代してひっこみ、九月ごろ新芋が町にでると、我々のシラミもまたでてくるのはおかしい。」

といった事がある。

私は一案を工夫し、そもシラミを殺すに熱湯をもちうるは、洗濯ババアの旧筆法で面白くない。 |

|

俺が一発で殺してみせようといって、敝冬の霜夜に、じゅばんをものほしにさらして、シラミの親も玉子も、一時に枯らした事がある。この工夫は、私の新発明ではない。

かつて誰かに聞いた事があるから、やってみたのです。

一体塾生の乱暴というものは、これまで申したとおりであるが、その塾生同士あい互いのあいだからというものは、いたってなかのよいもので、けっして争いなどをした

事はない。

もちろん議論はする。いろいろの事について、互いに論じあうという事はあってた、 けっして喧嘩をするような事は絶えてない事で、事に私は性質として、朋友と本気になって争うだ事はない。

たとえ議論をすればとて、面白い議論のみをして、たとえば赤穂義士の問題がでて、義士ははたして義士なるか、不義士なるかと議論がはじまる。

すると私はどちらでもよろしい。

義不義、口の先で自由自在、君が義士といえば、僕は不義士にする。

君が不義士といえば、僕は義士にしてみせよう。さあこい。

幾度きても苦しくないといって、敵にたり、味方になり、さんざん論じて勝ったり負けたりするのが面白いというくらいな、毒のない議論は毎度大声でやっていた。

本当に顔をあからめて、どうあっても是非をわかってしまわなければならぬという、実の入った議論をした事はけっしてない。

およそこういうふうで、外に出てもまた内にいても、乱暴もすれば議論もする。

それゆえ、ちょっと一目見たところでは――今までの話だけを聞いたところでは、いかにも学問どころのことではなく、ただワイワイしていたのかと人が思うでありましょうが、そこの一段にいたっては、けっしてそうでない。

4 塾生の勉強 top

学問勉強という事になって沈当時世の中に、緒方塾生の右にでる者はなかろうと思われる。

その一例を申せば、私か安政三年の三月、熱病をわずろうて、幸いに全快におよんだが、病中はくくり枕で、座布団か何かをくくって、枕にしていたが、おいおい元の体に回復してきたところで、ただの枕をしてみたいと思い、その時に私は中津の倉屋敷に兄と同居していたので、兄の家来が一人あるその家来に、ただの枕をしてみたいから、持ってこいといったが、枕がない。

どんなに探してもないというので、ふと思いついた。

これまで倉屋敷に一年ばかりいたが、ついぞ枕をした事がない。というのは時は何時でもかまわぬ。

ほとんど昼夜の区別はない。日が暮れたからといって寝ようとも思わず、しきりに書を読んでいる。

読書にくたびれ、眠くなってくれば、机の上につっぷして眠るか、あるいは床の間の床ぶちを枕にして眠るか、ついぞ、本当に布団をしいて、夜具をかけて、枕をして寝るなどということは、ただの一度もした事がない。

その時に初めて自分で気がついて、

「なるほど、枕はないはずだ。これまで枕をして寝た事がなかったから。」

と、初めて気がつきました。

これでも大抵おもむきがわかりましょう。

これは私一人がべつだんに勉強生でも何でもない。

同窓生は大抵みなそんなものが、およそ勉強という事については、実にこの上にしようはないというほどに勉強していました。

それから緒方の塾に入ってからも、私は自分の身におぼえがある。

夕方食事の時分に、もし酒があれば酒を飲んで初更(よい)に寝る。

ひと寝して目がさめるというのが、いまでいえば十時か十時過ぎ。それからひょいとおきて書を読む。

夜あけまで書を読んでいて台所のほうで飯たきがコトコト飯をたく仕度をする音が聞こえると、それを合図にまた寝る。

寝てちょうど飯のできあがったころおきて、そのまま湯屋に行って朝湯に入って、それから塾に帰って朝飯を食べて、また書を読むというのが、大抵緒方の塾にいるあいだ、ほとんど常きまりであった。

もちろん衛生などという事は、とんとかまわない。

全体は医者の塾であるから、衛生論もやかましくいいそうなものであるけれども、誰も気がつかなかったのか、あるいは思いださなかったのか、ちょいとでもやかましくいった事はない。

それで平気でいられたとえうのは、考えてみれば体が丈夫であったのか、あるいはまた衛生々々というような事を、むやみにやかましくいえば、かえって体が弱くなると思っていたのではないかと思われる。

5 原本写本会読の法 top

それから塾で修業するその時の仕方は、どういう案配であったかと申すと、まず初めて塾に入門した者は、何も知らぬ。

何も知らぬ者にいかにして教えるかというと、その時江戸で翻刻(翻訳して出版)になっているオランダの文典が二冊ある。

一をガランマチカといい、一をセインタキスという。

初学の者には、まずそのガランマチカを教え、素読をさずけるかたわらに、講釈をもして聞かせる。

これを一冊読み終ると、セインタキスをまたそのとおりにして教える。

どうやらこうやら二冊の文典が解せるようになったところで会読をさせる。 |

|

会読という事は生徒が十人なら十人、十五人なら十五人に会頭が一人いて、その会読するのを聞いていて、出来、不出来によって、白玉をつけたり、黒玉をつけたりするという趣向で、そこで文典二冊の素読もすめば講釈もすみ、会読もできるようになると、それから以上はもっぱら自身、自力の研究にまかせる事にして、会読本の不審は、一字半句も他人に質問するをゆるさず、また質問を試みるような卑劣な者もない。

緒方の塾の蔵書というものは、物理書と医書と、この二種類のほかに何もない。

それも、取り集めてわずか十部にたらず、もとよりオランダから舶来の原書であるが二種類ただ一部に限ってあるから、文典以上の生徒になれば、どうしてもその原書を写さなくてはならぬ。

めいめい写して、その写本をもって毎月六斎(六回)ぐらい会読をするのであるが、これを写すに十人なら十人一緒に写すわけにいかないから、誰が先に写すかという事はクジできめるので、さてその写しようはどうするというに、その時には、もちろん洋紙というものはない。

みな日本紙で、紙をよくすって真書きで写す。

それはどうもらちがあかない。

らちがあかないから、その紙に操作をして(ミョウバンとニカワを混ぜた水に紙をひたして、墨がにじまないようにすること)、それから筆は“がペン”でもって写すのが まず一般の風であった。

その“がペン”というのは、どういうものであるかというと、その時大阪の薬種屋か何かに、鶴か雁かは知らぬが、三寸(十センチ)ばかりに切った鳥のはねの軸を売るところがいくらもある。

これは鰹(かつお)の釣り道具にするものとやら聞いていた。

価はしごく安いもので、それを買って、とぎすましたに小刀でもって、その軸をペンのようにけずって使えば役にたつ。

それから墨も西洋インキのあるわけはない。

日本の墨つぼというのは、すった墨濡(ぼくじゅう)を、綿かもうせんの切れにひたして使うのであるが、私などが原書の写本にもちいるのは、ただ墨をすったまま墨つぼの中に入れて、今日のインキのようにして蓄えておきます。

こういうしだいで。塾中だれでもぜひ写さなければならぬから、写本は中々上達してじょうずである。

一例をあげれば、一人の人が原書を読むそのそばで、その読む声がちゃんと耳に入って、さっさと写してスペル(外国語のつづり)を誤る事がない。

こういう案配に。読むと写すと二人がかりで写したり、また一人で原書を見て写したりして、できあがれば原書を次の人に回す。

その人が写し終ると、またその次の人が写すというように順番にして、一日の会読分は半紙にして三枚か、あるいは四、五枚より多くはない。

6 自身自力の研究 top

さてその写本の物理書。医書の会読をどうするかというに、講釈の仕手もなければ読んで聞かしてくれる人もない。

内緒で教えることも聞くことも、書生間の恥辱(はじ)として、万々一もこれをおかす者はない。

ただ自分一人でもって、それを読みくだかなければならぬ。

読みくだくには文典を土台にして辞書に頼るほかには道はない。

その辞書というものは、ここにヅーフという写本の字引きが塾に一部ある。

これは中々大部なもので、日本の紙でおよそ三千枚ある。

これを一部こしらえるという事は、中々大きな騒ぎで、容易に出来たものではない。

これは昔、長崎の出島に在留していたオランダのドクトル・ヅーフという人がハルマというドイツ・オランダ対訳の原書の字引きを翻訳したもので、蘭学社会唯一の宝書とあがめられ、それを日本人か伝写して、緒方の塾中にもたった一部しがないから、三人も四人もヅーフの周囲に寄りあって見ていた。

それからもう一歩立ち上がると、ウェーランドというオランダの原書の字引きが一部ある。

それは六冊もので、オランダの注が入れてある。

ヅーフでわがらなければ、ウェーランドを見る。

ところが初学の間はウェーランドを見てもわかる気づかいはない。

それゆえ、頼るところはただヅーフのみ。

会読は一六(の日)とか、三八とか、大抵日がきまっていて、いよいよ明日が会読だというその晩は、いかな懶惰生(らいだせい=なまけ者)でも、大抵寝る事はない。

ヅーフ部屋という字引きのある部屋に、五人も十人心群れをなして、無言で字引きを引きつつ勉強している。

それから翌朝の会読になる。

会読をするにも、くじでもってここからここまでは誰ときめてする。

会読はもちろん原書を持っているので、五人なら五人、十人なら十人、自分に割当られたところを順々に講じて、もしその者ができなければ次に回す。

またその人もできなければ、その次に回す。

その中で解しえた者は白玉、解しそこなった者は黒玉、それから自分の読む領分をちょいとでもとどこおりなく、立派に読んでしまったという者は、白い三角をつける。

これはただの丸玉の三倍ぐらい優等なしるしで、およそ塾中の等級は、七、八級くらいにかけてあった。

そうして毎級第一番の上席は、三ヵ月占めていれば昇級するという規則で、会読以外の書なれば、先進生が後進生に講釈もして聞かせ、不審も聞いてやり、しごく親切にして、兄弟のようにあるけれど礼会読の一段になっては、全く当人の自力にまかせて、かまう者がないから、塾生は毎月六度ずつ試験にあうようなものだ。

そういうわけで、しだいしだいに昇級すれば、ほとんど塾中の原書を読みつくして、いわば手をむなしうするような事になる。

その時には、何かむつかしいものはないかというので、実用もない原書の緒言とか序文とかいうようなものを集めて、最上等の塾生だけで会読をしたり、または先生に講義を願った事もある。 |

ヅーツ・ハルマの辞書

ウェーランドの辞書

|

私などはすなわちその講義聴聞者の一人であったが、これを聴聞するなかにも様々先生の説を聞いて、その緻密なる事、その放胆(ほうたん)なる事、実に蘭学界の一大家、名実ともにたがわぬ大人物であると、感心した事は毎度の事で、講義がおわり塾に帰って、朋友あい互いに、

「今日の先生のあの卓説(すぐれた説)はどうだい。なんだか我々は、にわかに無学無識になったようだ。」

などと話しだのは、いまに覚えています。

市中にでて大いに酒を飲むとか、暴れるとかいうのは、大抵会読が終わったその晩か翌日あたりで、次の会読までにはまだ四日も五日もひまがあるという時に、勝手しだいに出て行ったので、会読の日にちかくなると、いわゆる月に六回の試験だから、非常に勉強していました。

書物をよく読むと否とは人々の才、不才によりますけれども、ともかくも外面をごまかして何年いたから登級するの、卒業するのという事は絶えてなく、正味の実力を養うというのが事実に行われておったから、たいがいの塾生はよく原書を読む事に達していました。

7 写本の生活 top

ヅーフの事について、ついでながらいう事がある。

どうかすると、その時でも諸藩の大名がそのヅーフを一部写してもらいたいという注文を申し込ん出来た事がある。

そこでその写本という事がまた、書生の生活の種子(たね)になった。

当時の写本代は、半紙一枚十行二十字づめで何文という相場である。

ところがヅーフ一枚は横文字三十行ぐらいのもので、それだけの横文字を写すと一枚十六文、それから日本文字で入れてある注のほうを写すと八文。

ただの写本にくらべると、よほどわりがよろしい。

一枚十六文であるから、十枚写せば百六十文になる。注のほうならば、その半値八十文になる。

注を写す者もあれば、横文字を写す者もあった。 |

|

それを三千枚写すというのであるから、合計してみると中々大きな金高になって、おのずから書生の生活を助けていました。

今日より考えれば、何でもない金のようだけれども、その時にはけっしてそうでない。

一例を申せば、白米一石(一四〇キロ)が三分二朱、酒が一升(一・八リットル)百六十四文になるから、あまるほどあるので、およそ尋常一様の写本をして塾にいられるなどという事は、世の中にない事であるが、そのできるのは蘭学書生にかぎる特色の商売であった。

それについて一例をあげれば、こういう事がある。

江戸はさすがに大名のいるところで、ただにヅーフばかりでなく、蘭学書生のために写本の注文は、盛んにあったもので、おのずから価が高い。

大阪とくらべてみれば、大変高い。

加賀(石川県)の金沢の鈴木儀六という男は、江戸から大阪にきて修業した書生であるが、この男が元来一文なしに江戸にいて、辛苦して写本でもって自分の身をたてて、その上に金を蓄えた。

およそ一、二年辛抱して金を二十両ばかりこしらえて、大阪にでてきて、とうとうその二十両の金で緒方の塾で学問をして金沢に帰った。

これなどは、全く蘭学写本のおかげである。

その鈴木の考えでは写本をして金をとるのは江戸がよいが、修業するにはどうしても大阪でなければ、本当の事ができないと目的をきめて、それでその金を持って来たのであると話していました。

8 工芸技術に熱心 top

それからまた一方では、今日のようにすべて工芸技術の種子というものがなかった。

蒸気機関などは日木国中で見ようといってもありはせぬ。

化学の道具にせよ、どこにもそろった物がありそうにもしない。そろった物どころではない。

不完全な物もありはせぬ。

けれどもそういう中にいながら、器械の事にせよ化学の事にせよ、大体の道理は知っているから、どうかして実地を試みたいものだというので、原書を見てその図を写して、似た物をこしらえるという事については、中々骨をおりました。

私が長崎にいるとき塩酸亜鉛があれば、鉄にも錫をつける事ができるという事を聞いて知っている。

それまで日本では、松脂(まつやに)ばかり用いていたが、松脂では、銅の類に錫を流してメッキする事はできる。

唐金(からかね)の鍋に白みをかけるようなもので、いかけ屋の仕事であるが、塩酸亜鉛があれば、鉄にも錫がつくというので同塾生と相談して、その塩酸亜鉛を作ろうとしたところが、薬屋に行っても塩酸のある気づかいはない。

自分でこしらえなければならぬ。

塩酸をこしらえる法は書物でわかる。

その方法によってどうやらこうやら塩酸をこしらえて、これに亜鉛をとかして鉄に錫を試みて、いかけ屋の夢にも知らぬ事が立派に出来たというような事が、面白くてたまらぬ。

あるいはヨジュウムを作ってみようではないかと、いろいろ書籍をとり調べ、天満のやおや市に行って、昆布、あらめのような海草類を買ってきて、それを“ほうろく”で煎って、どういうふうにすれば出来るというので、まっ黒になってやったけれども これはとうとうできない。

それから今度は、“どうしゃ”(ろしゃともいい塩化アンモン)製造の野心をおこして、まず第一の必要は塩酸アンモニアであるが、これももちろん薬屋にある品物でない。

そのアンモニアを作るにはどうするかといえば、骨――骨よりもっと世話なしにできるのは、べっこう屋などに馬爪(ばず=馬のひずめ、べっこうの代用にした)のけずり屑がいくらでもあって、只(ただ)でくれる。

肥料にするかせぬかわからぬが、行きさえすればくれるから、それをどっさりもらってきて、徳利に入れて、徳利の外面に土をぬり、また素焼きの大きな甕(かめ)を買って七輪にして、たくさん火をおこし、その甕の中に三本も四本も徳利を入れて、徳利の口には瀬戸物の管をつけて甕の外に出すなど、いろいろ趣向して(工夫して)、どしどし火をあおぎたてると、管の先からタラタラ液がでてくる。

すなわちこれがアンモニアである。

しごくうまく取れる事は取れるが、ここに難渋はその臭気だ。

臭いにも、臭くないにも、何ともいいようがない。

あの馬爪(ばず)、あんな骨類を徳利に入れて、蒸し焼きにするのであるから、実に鼻もちならぬ。

それを緒方の塾の庭の、狭いところでやるのであるから、奥でもってたまらぬ。

奥でたまらぬばかりではない。 |

|

さすがの乱暴書生も、これには辟易(へきえき)して、とてもいられない。

夕方湯屋に行くと、着物が臭くって、犬が吠えるというわけ。

たとえまっ裸でやっても体が臭いといって、人に嫌がられる。

もちろん製造の本人らは、どうでもこうでもして、“どうしゃ”というものをこしらえてみましょうという熱心があるから、臭いのも何もかまわぬ。

しきりに試みているけれども、何分、周りの者がやかましい。

下女下男まで気胸が悪くてご飯が食べられないとうったえる。

それこれのなかで、やっと妙なものができたはできたが、粉のようなものばかりで結晶しない。

どうしても完全な“どうしゃ”にならない。

加うるにやかましくてやかましくてたまらぬから、いったん止めにした。

けれども気強い男は、まだ止めない。

せっかくしかかったものが出来ないといっては、学者の外聞が悪いとかなんとかいうようなわけで、私だの久留米の松下元芳、鶴田仙庵らは思いきったが、 二、三人の人はなおやった。

どうしたかというと、淀川の一番そまつな船を借りて、船頭を一人雇ってその船に例の甕(かめ)と七輪を積込んで、船中でいま見たとおりの臭い仕事をやるはよいが、やっぱり煙がたって風がふくとその煙が陸の方へふきつけられるので、陸のほうでやかましくいう。

やかましくいえば船を動かして、川を上ったり下ったり、川上の天神橋、天満橋からずっと下の玉江橋あたりまで、上下に逃げてまわってやった事がある。

その男は中村恭安という、讃岐(さぬき)の金比羅(こんぴら)の医者であった。

このほかにも犬猫はもちろん、死刑人の解剖その他、製薬の試験は毎度の事であったが、してみると当時の蘭学書生は、いかにも乱暴なようであるが、人の知らぬところに読書研究また実地の事についても、中々勉強したものだ。

製薬の事についても奇談がある。

あるとき硫酸をつくろうというので、当々大骨おりで不完全ながら色の黒い硫酸ができたから、これを精製して透明にしなければならぬというので、その日はまず茶碗に入れて、棚の上にあげておいたところが、鶴田仙庵が自分でこれを忘れて、何かのはずみに、その茶碗を棚から落として、硫酸を頭からかぷり、体にさほどの怪我はなかったが、ちょうど旧暦四月のころで、一枚の袷(あわせ)をズタズタにした事がある。

製薬には、とかく徳利が入用だから、ちょうどよろしい。

塾の近所の丼池筋に、米藤という酒屋が塾のお出入り。

この酒屋から酒を取り寄せて酒を飲んでしまって徳利をとめおき、何本でもみんな製薬用にして返さぬというのだから、酒屋でも少し変に思ったとみえ、内々塾僕(塾の下男)に聞きあわせると、この節、書生さんは中身の酒よりも徳利のほうに用があるというので、酒屋は大いに驚いた。

その後なんとしても酒を持って来なくなって困った事がある。

9 黒田公の原書を写しとる top

また筑前(福岡県)の国主、黒田美濃守という大名は、今の華族黒田のお祖父さんで、緒方洪庵先生は黒田家に出入りして、もちろん筑前に行くでもなければ、江戸に行くでもない。

ただ大阪にいながら黒田家のお出入り医という事であった。

ゆえに黒田の殿さまが江戸出府、あるいは帰国の時に大阪を通行する時分には、先生はきっと中の島の筑前屋敷に伺候して、ご機嫌を伺うという常例であった。

ある年、安政三年か四年と思う。

筑前侯が大阪通行になるというので、先生は例のごとく中の島の屋敷に行って帰宅早々私を呼ぶから、何事かと思って行ってみると、先生が一冊の原書をだしてみせて、

「今日筑前屋敷に行ったら、こういう原書が黒田侯の手に入ったといって見せてくれたから、ちょいと借りてきた。」

という。

これを見れば、ワンダーベルトという原書で、最新の英書をオランダに翻訳した物理書で書中はまことに新しい事ばかり、なかんずく、エレキトルの事がいかにもつまびらかに書いてあるように見える。

私などが大阪で電気の事を知ったというのは、ただわずかにオランダの学校読本の中に、チラホラ論じてあるより以上は知らなかった。

ところがこの新舶来の物理書院英国の大家ファラデーの電気説を土台にして、電池の構造法などがちゃんとできているから、新奇とも何ともただ驚くばかりで、一見ただちに、魂(たましい)を奪われた。

それから私は先生にむかって、

「これはまことにめすらしい原書でございますが、いつまでここに拝借している事ができましょうか。」

というと、

「そうさ、いずれ黒田侯は二晩とやら大阪に泊るという。ご出立になるまではあちらに入用もあるまい。」

「そうでございますか。ちいと塾の者に見せとうございます。」

といって、塾へ持ってきて、

「どうだ、この原書は。」

といったら、塾中の書生は雲霞(うんか)のごとく集って一冊の本を見ているから、私は二、三の先輩と相談して、何でもこの本を写し取ろうという事に一決して、

「この原書をただ見たって、何にも役にたたぬ。

見る事はやめにして、さあ写すのだ。

しかし千ページもある大部の書を全部写す事はとてもできないから、末段(おしまい)のエレキトルのところだけ写そう。

みんな紙墨の用意して、総がかりだ。」

といったところで、ここに一つ困る事は、大切な黒田さまの蔵書をこわす事ができない。

こわして手かけてやれば、三十人も五十人もいるから、瞬く間にできてしまうが、それはできない。

けれども緒方の書生は、原書の写本になれて、妙を得ている(大変うまい)から、一人が原書を読むと、一人がこれを耳に聞いて写す事ができる。

そこで一人は読み一人は写すとして、写す者が少し疲れて筆がにぶってくると、ただちにほかの者が交代して、その疲れた者は朝でも昼でもただちに寝ると、こういう仕組みにして昼夜の別なく飯を食う間も煙草を飲む間も休まず、ちょいともひまなしに、およそ二夜三日の間に、エレキトルのところは申すにおよばず、図も写して読みあわせまで出来てしまって、紙数はおよそ百五、六十枚であったと思う。

そこで、できることならほかのところも写したいといったが、時日が許さない。

まあまあ、これだけでも写したのはありかたいというばかりで、先生の話に、黒田侯はこの一冊を八十両で買いとられたと聞いて、貧書生らはただ驚くのみ。

もとより自分に買うという野心もおこりはしない。

いよいよ今夕、候のご出立ときまり、私どもはその原書をなでくりまわし、まことに親にいとまごいをするように別れをおしんで返した事がございました。

それからのちは塾中にエレキトルの説が、全く面目を新たにして、当時の日本国中最上の点に達していたと申してはばかりません。

私などが今日でも電気の話を聞いて、およそその方角のわかるのは、全くこの写本のおかげである。

まことに因縁のある。

めすらしい原書だからその後たびたび黒田候の方へ、ひょっと、あの原書はなかろうかと問いあわせましたが、あちらでも混雑の際であったから、どうなったか見当たらぬという。

惜しい事でございます。

10 大阪書生の特色 top

ただいま申したようなしだいで、緒方の書生は、学問上の事については、ちょいとも怠った事はない。

その有様を申せば、江戸にいた書生がおりふし大阪にきて学ぶ者はあったけれども、大阪からわざわざ江戸に学びに行くという者はない。

行けばすなわち教えるという方であった。

されば大阪に限って日本国中、粒よりのえらい書生のいようわけはない。

また江戸に限って日本国中のにぶい書生ばかりいようわけもない。

しかるに何故それが違うかという事については、考えなくてはならぬ。

もちろんその時には、私なども大阪の書生がえらいえらいと、自慢をしていたけれども、それは人物の相違ではない。

江戸と大阪と、おのずから事情が違っている。

江戸の方では開国の初めとはいいながら、幕府を初め諸藩大名の屋敷というものがあって、西洋の新技術を求める事が広く、かつ急である。

従って、いささかでも洋書を解す事のできる者をやとうとか、あるいは翻訳をさせればその返礼に金をあたえるとかいうような事で、書生やからが、おのずから生計の道に近い。

ごく都合のよい者になれば大名にかかえられて、昨日までの書生が今日は何百石の侍になったという事も、まれにはあった。

それにひきかえて、大阪はまるで町人の世界で、何も武家というものはない。

従って砲術をやろうという者もなければ、原書をとり調べようという者もありはせぬ。

それゆえ緒方の書生が幾年勉強して、なにほどえらい学者になってもとんと、実際の仕事に縁がない。

すなわち衣食に縁がない。

縁がないから、縁を求めるという事にも思い寄らぬので、しからば、何のために苦学するかといえば、ちょいと説明はない。

前途自分の体がどうなるであろうかと考えた事もなければ、名を求める気もない。

名を求めぬどころか蘭学書生といえば、世間に悪くいわれるばかりで、すでに、おのれに自棄(やけ)になっている。

ただ昼夜苦しんで、むつかしい原書を読んで面白がっているようなもので、実にわけのわからぬ身の有様とは申しながら、一歩をすすめて、当時の書生の心の底をたたいてみれば、おのずから楽しみがある。

これを一言すれば=西洋日進の書を読む事は日本国中の人にできないことだ。

自分たちの仲間に限って、こんな事ができる。

貧乏をしても難渋をしても、粗衣粗食、一見みるかげもない貧書生でありながら、智力思想の活発高尚なる事は王侯貴人も眼下に見くだすという気位で、ただむつかしければ面白い。

苦中有楽、苦即楽(苦しみの中に楽しみがあり、むしろ苦しみがそのまま楽しみなのだ)という境遇であったと思われる。

たとえば、この薬は何にきくか知らぬけれども自分たちよりほかに、こんな苦(にが)い薬をよく飲む者はなかろうという見識で、病のあるところも問わず、ただ苦(にが)ければもっと飲んでやるというくらいの血気であったに違いない。

もしも真実その苦学の目的いかんなんて問う者あるも、返答はただばくぜんたる議論ばかり。

医師の塾であるから政治談はあまり流行せず、国の開鎖論(開国するか、鎖国をつづけるかの議論)をいえば、もとより開国なれども、はなはだしくこれを争う者もなく、ただ当の(今の)敵は漢法医で、医者が憎ければ儒者までも憎くなって、何でもかでも支那流は一切打ち払いという事は、どことなくきまっていたようだ。

11 漢家を敵視す top

儒者が経史を講釈しても聴聞しようという者もなく、漢学書生を見ればただおかしく思うのみ。

事に漢医書生(に対して)は、これを笑うばかりでなく、これを罵詈して(ののしって)少しもゆるさず。

緒方塾の近傍、中の島に華岡という漢医の大家があって、その塾の書生はいずれも福生(お金持ちの人)とみえ、みなりも立派で、中々もって我々蘭学生のたぐいでない。

毎度往来にであうと、もとより言葉も交えず、互いににらみおうて往き違うそのあとで、

「あのざまァどうだい。着物ばかりきれいで何をしているんだ。

空々寂々(じゃくじゃく)チンプンカンの講釈を聞いて、その中で古く手垢のついてる奴が塾長だ。

こんな奴らが二千年来、垢(あか)じみた傷寒論(しょうかんろん=後漢時代の医書で、主に伝染病について扱ったもの)をみやげにして国に帰って人を殺すとは恐ろしいじゃないか。今にみろ。

あいつらを根だやしにして息の根をとめてやるから。」 |

|

なんてワイワイいったのは毎度の事であるが、これとてもこっちにこういう成算も何もない。

ただ漢法医流の無学無術を罵倒して、蘭学生の気焔を吐くばかりのことである。

とにかくに当時緒方の書生は十中の七、八は目的なしに苦学した者であるが、その目的のなかったのがかえって幸せで、江戸の書生よりもよく勉強ができたのであろう。

|