|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

年譜

3 大阪修業

その緒方洪庵(おがた・こうあん)は、この年四十六歳の名声とどろく蘭方医でした。

その頃の蘭学者はみな医師でした。

西洋医学を学ぶという方法を通じてしか、ヨーロッパの学問を取入れる道はないといってもよかったからです。

それは日本にとって不幸なことでした。

幕府はヨーロッパの学問が、ヨーロッパの社会について、日本人の目を開かせる結果になる事を極度におそれて、ヨーロッパ文明の流入を、医学という技術の分野にかぎってきたのです。

その事は何と日本人の目覚めを遅らせてきただろうか、と私はしばしば思います。

そのなかで、新しい知識や世界にめざめた人々は、ひどい迫害をうけました。

天保十年(一八三九)に、先覚的な蘭学者である高野長英(たかの・ちょうえい=一八〇一年生まれ)や渡辺崋山(わたなべ・かざん=一七九三年生まれ)が処罰された、いわゆる蛮社の獄(ばんしゃのごく)などは、その代表的な例です。

また漂流して外国船にたすけられ、外国の地に住んで、そののち送りかえされてきた漁夫は、外国の事情を知っているというだけの理由でしばしば隔離されました。

ヨーロッパの社会の情勢を知る事についての、幕府の警戒心は、それほどに強いものでした。

幕府は自分の政治が世界にたった一つのものだと、日本中の人々に信じこませたかったのです。

蘭学を学ぶ人々がもっぱら医学を学んだのも、そういう理由があったからでした。 |

渡辺崋山

|

しかしこの問題については、またあとでふれる事として、私たちは緒方洪庵に戻りましょう。

洪庵は、備中国足守(今の岡山県吉備郡足守町)に生まれ、大阪・江戸・長崎で、あわせて十年の修業をつんだのち、大阪に蘭学塾を開いていた学者です。

彼の活動は学者としての活動、医者としての活動、そうして教育者としての活動からなっています。

蘭学者としての洪庵は、何冊もの本を書いたり、翻訳をしたりしました。

そのなかには、人体生理学書の翻訳や、『医薬品術語集』という、医学用語の辞典の増補などという仕事もあります。

しかし何といっても彼の代表作というのは、『病学通論』と『扶氏経験遺訓』と『虎狼痢治準』です。

『病学通論』というのは、日本で最初の病理学の書物であって、病気ができてくるカラクリがのべられています。

『扶(フ)氏経験遺訓(いくん)』というのは、その頃のドイツの名医フーフェランドの、内科の書物を訳したもので、この本は、フーフェランドの五十年にわたる臨床医学の粋をのべた本ですから、これが翻訳されると、医学界で大歓迎をうけました。

『虎狼痢治準(コロリちじゅん)』は、コレラの治療法をのべたもので、洪庵はこの本を、大阪でコレラが大流行して、医師も手をつかねるばかりだったときに、刊行したのでした。

医者としての洪庵は、今のべたコレラ対策と、種痘とで知られています。

とくに天然痘は、日本人のほとんどがかかる病気でした。

その病気をふせごうとして、洪庵は同志をかたらって、自らも種痘するとともに、この法を人々に広めようとしたのです。

この仕事を始めるにあたり、洪庵たちが、

「これは人を助けるためにするのであるから仁術を第一とし、謝礼をもらっても自分の所得としない。」

ときめているのは、感動的なことです。

初めは人々の理解がなく、彼らは大いに苦労します。

しかしそれをのりきって洪庵たちは、全国で初めて公認の除痘館をつくり、予防医学にはげんだのでした。

教育者としての洪庵の業績は、以上の二つにまさるともおとらないものがあります。

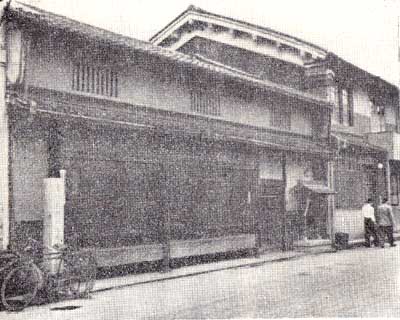

洪庵が初めて塾を開いたのは、大阪の瓦町においてでした。

しかし彼の名声をしたって入門する人々が多く、手ぜまになって、天保十四年二八四三)には過書(かしょ)町に家を買って、そこへ引越したのです。

この建物は、いまも大部分がのこって、史跡として保存されています。

間口十一メートル、奥行き四十ノートルという、細長い土地につくられた建物で、一階の奥のほうが洪庵の家族の住居にあてられ、二階と階下の一部が、書生のためにあてられていました。

二階の大部屋の中央の柱には、書生たちがおそらく時勢にいきどおった折りにでもつけたのでしょう。

たくさんの刀傷がついています。

これらの事については、洪庵の子孫にあたる緒方富雄氏の『緒方洪庵伝』(第一版=昭和十七年。第二版=昭和三十八年)に、くわしく記されています。

この塾は、緒方洪庵の号の二つである適々斎をとって適々斎塾といいました。

略して適々塾または適塾(てきじゅく)ともいいます。

この適塾は多くの英才を育てたことで、教育史上に不滅の光をはなっています。

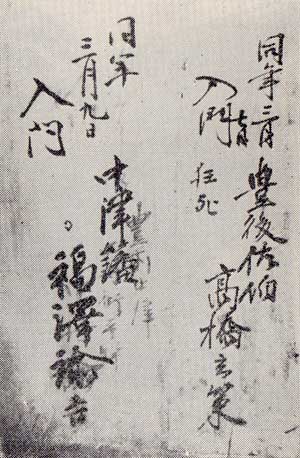

入門帳に署名した学生の数は、六百人余りにのぼり、そのなかには、明治軍制の創始者である大村益次郎、日本に赤十字社をおこした佐野常民(さの・つねたみ)、啓蒙学者となった箕作秋坪(みつくり・しゅうへい)、幕末の志士橋本左内らの名前がみえています。

福沢諭吉は、この名簿の三二八番めのところに署名して、安政二年三月九日、二十一歳で適塾に入門したのでした。

これは、彼にとって、蘭学を規則正しく学ぶ最初でした。

それまで長崎では、断片的に教わっていただけでした。

初めての規則正しい勉強にいさみたった諭吉の学問は、どんどん進みました。

自分でも「マア出来のよいほうであったと思う。」といっています。

そんなふうで諭吉の蘭学修業は、やっと軌道にのったかにみえましたが、それもつかのまで、天は彼に必ずしも同情的ではなかったようです。

安政二年もくれて翌三年(一八五六)が明けると、正月早々に不幸が彼をおそいました。

まず、中津藩の蔵屋敷に務めている兄の三之助か、リウマチスにかかり、その症状がどうもよくありません。

手足が不自由になるという有様です。

そこへ諭吉自身、腸チフスにかかった友人の世話をしているうち、同じ病気を移されてしまいました。

その時、親身もおよばぬ世話をしてくれたのが、先生の緒方洪庵でした。 |

過書(かしょ)町の適々斎塾(てきてきさいじゅく)

適塾の入門帳。はじめ養家の中村姓で記帳。

のちに紙をはって福沢に改めてある。

|

洪庵は諭吉が寝こんでいる蔵屋敷の長屋まで、見舞いにきてくれて、腸チフスと断定し事の重大性をつげました。

そのときの洪庵の親切とその教育にたいする考えかたについての諭吉の感激ぶりは、自伝中の次の一文にみる事ができます。

1

大病の時の緒方先生の親切 top

私はその時に、いまにも忘れぬことのあるというのは、緒方先生の親切、

「俺はおまえの病気をきっとみてやる。みてやるけれども、俺が自分で(薬の)処方する事はできない。

何分にも迷うてしまう、この薬あの薬と迷うて、あとになってそうでもなかったといって、また薬の加減をするというようなわけで、しまいには何の療治をしたか、わけがわからぬようになるというのは、人情のまぬがれぬことであるから、病はみてやるが、執匙(しっぴ=薬のさじ加減)はほかの医者に頼む、そのつもりにしておれ。」

といって、先生の朋友、梶木町の内藤数馬という医者に執匙を託し、内藤の家から薬をもらって、先生はただ、毎日来て容体をみて、病中の摂生(せっせい)法を指図するだけであった。

まあ今日の学校とか学塾とかいうものは人数も多く、とても手におよばないことで、その師弟の間はおのずと公なものになっている。

けれども昔の学塾の師弟は、まさしく親子のとおり、緒方先生が私の病をみて、どうも薬をさずけるに迷うというのは、自分の家の子供を療治してやるに迷うと同じ事で、その扱いは実子と少しもちがわない有様であった。

後世、段々に世が開けて進んできたならば、こんな事はなくなってしまいましょう。

私が緒方の塾にいたときの心もちは、今の日本国中の塾生にくらべてみて、大変に違う。

私は真実、緒方の家の者のように思い、また思わずにはいられません。 |

諭吉は、その大病をとおして、本当の教育とは何かを教えられたのでした。

ここでの師弟の間の人間的なふれあいは、のちに諭吉が慶応義塾をおこすとき、大いなる教訓となったことでしょう。

諭吉は一時、一週間ほども意識を失うほどの危険な状態でしたが、若さとはありがたいもので、幸いにもまもなく回復しました。

しかし大病のあとの事とて、体力は十分でなく、とても勉強を続けられる状態ではありません。

養生のために、いったん中津へ帰るのがよかろうと決心して、安政三年五、六月の頃、二年余ぶりに母のもとへ帰りました。

このとき、大阪での任期をおえた兄の三之助も、諭吉と一緒に故郷に帰りました。

中津で論吉の体力はめきめき回復し、それとともに蘭学へのこころざしが、またムクムクと頭をもたげたのでしょう。

彼はその年の八月には、再び大阪へおもむいています。

しかし今度は兄はいません。

中津藩の蔵屋敷のあいている長屋を借りて一人で自炊しながら、朝から夕方まで適塾へ通うという生活に入りました。

これで勉強できると思ったのも、またもや、つかのまのことでした。

九月十日ごろ、中津から手紙がきました。

思いもかけない事に、兄の三之助か病死したのですぐ帰れ、という急報でした。

とるものもとりあえず帰ると、葬儀はもちろん、一切が片付いたあとで、しかも知らぬうちに自分が三之助の後を継いで、福沢家の当主になっていました。

中津藩に仕える武士の家を継いだとあっては、いかに下級藩士であるとはいえ、自由がききません。

日常の務めが、諭吉を捉えてしまいました。

しかし彼のこころざしは、もちろんそんなところにはありません。

何とかして勉強を続けたいとの一念にかられて、諭吉は同藩士や親戚らのののしりの声をもかえりみず、大変な決心をして、三たび大阪へおもむく事になります。

大阪へ出るまでの彼の悲愴な気持や、周りの人々のごたごたについて、諭吉の述べているところに、しばらく耳を傾けましょう。

2 療養のため中津に帰る top

けれども私の心というものは天外万里、何もかも浮き足になって、ちっとも落着かぬ。

何としても中津にいようなどいう事は、思いもよらぬことであるけれども、藩の正式によれば、ちゃんと勤めをしなげればならぬから、その命をこばむ事はできない。

ただ言行をつつしみ、何といわれてもハイハイと答えて、勤めていました。

自分の内心には、どうしても再遊と決しているけれども、周囲の有様というものは、中々寄りつかれもしない。

藩中一般の説はしばらくさしおき、近い親類の者までも西洋は大嫌いで、何事も話しだす事ができない。

そこで私に叔父がいるから、そこに行って何か話をして、ついでながらそれとなく再遊の事を、少しばかりいいかけてみると、それはそれは恐ろしい剣幕で頭から叱られた。

「けしからぬ事を申すではないか。

兄の不幸できさまが家督相続した(家を継いだ)うえは、ご奉公大事に勤めをするはずのものだ。

それにオランダの学問とは、なんたる心得ちがいか、あきれかえった話だ。」

とか何とか叱られも、その言葉のなかに叔父が私をひやかして、

「きさまのような奴は、負け相撲の“やせしこ”という者じゃ。」

と、苦々しくにらみつけたのは、身のほど知らずという意味でしょう。

とても叔父さんに賛成してもらおうという事はできそうにもないが、私が心に思っていれば、おのずから口の端にも出る。

出れば狭いところだからすぐわかる。近所辺りにどことなく評判をする。

平生(へいぜい)私のところによく来るバアさんがあって、私の母より少し年長のバアさんで、お八重さんという人、今でもその人の顔を覚えている。

ついむこうのバアさんであるとき私方に来て、

「何か聞けば、諭吉さんはまた大阪に行くという話じゃが、まさかお順さん(私の母)そんな事はさせなさらんじゃろう。

再び出す何というのは、おまえさんは気がちごうていはせぬか。」

というような世間一般まずそんなふうで、その時の私の身の上を申せば『寄るべ渚の捨て小舟』まるで唄の文句のようだ。

そこで私は、一人考えた。

「これはとてもしようがない。ただ頼むところは母一人だ。

母さえ承知してくれれば、誰が何というても、怖い者はない。」

と、それから私は、母にとっくり話した。

「おっ母さん。

いま私が修業しているのはこういう有様、こういう案配で、長崎から大阪に行って修業しております。

自分で考えるには、どうしても修業はできて、何かものになるだろうと思う。

この藩にいたところが、何としても頭の上る気づかいはない。

真に朽ちはてるというものだ。

どんな事があっても私は中津で朽ちはてようとは思いません。

あなたはお寂しいだろうけれども、どうぞ私を手離してくださらぬか。

私の生まれた時にお父さんは坊主にするとおっしやったそうですから、私は今から寺の小僧になったとあきらめてください。」

その時私が家を出れば、母と死んだ兄の娘、生まれて三つになる女の子と五十有余の老母とただの二人で、寂しい心細いにちがいないけれども、とっくり話して、

「どうぞ二人で留守をしてください、私は大阪に行くから。」

といったら、母も中々思いきりのよい性質で、

「うむ、よろしい。」

「あなたさえそういってくだされば、誰が何といっても、怖い事はない。」

「おお、そうとも、兄が死んだけれども、死んだものは仕方がない。

おまえもまた他所にでて死ぬかもしれぬが、死に生きの事は一切言う事なし。どこへでも出て行きなさい。」

そこで母子の間というものはちゃんと魂胆ができてしまって、それからいよいよ出ようという事になる。

3 四十両の借金、家財を売る top

出るには金の始末をしなければならぬ。

その金の始末というのは、兄の病気や勤番中のそれこれの入費、およそ四十両借金がある。

この四十両というものは、その時代に私などの家にとっては、途方もない大金、これをこのままにしておいては、とても始末がつかぬから、何でも片付けなければならぬ。

どうしよう、ほかに仕方がない。何でも売るのだ。

一切万物売るよりほかなしと考えて、いささか頼みがあるというのは、私の父は学者であったから、藩中では中々蔵書を持っている。

およそ冊数にして千五百冊ばかりもあって、なかにはずいぶん世間に類のすくない本もある。

たとえば私の名を諭吉という。

その諭の字は、天保五年十二月十二日の夜、私が誕生したその日に、父が多年所望していた明律(中国、明時代の法律)の上諭条例という、全部で六、七十冊ばかりの唐本を買いとって、たいそう喜んでいるところに、その夜男子が出生した。

かさねがさねの喜びというところから、その上諭の諭の字をとって、私の名にしたと母から聞いた事があるくらいで、ずいぶんめずらしい漢書があった。

けれども母と相談のうえ、蔵書を初め一切のものを売却しようという事になって、まず手近なものから売れるだけ売ろうというので、軸物のようなものから売りはじめた。

めぼしいものを申せば、頼山陽の半切の掛け物を金二分に売り、大雅堂の柳下人物の掛け物を二両二分。

徂徠(そらい)の書、東涯の書もあったが、まことに値がない、見るにたらぬ。

その他はゴタゴタした雑物ばかり。

覚えているのは大雅堂と山陽、刀は天正祐定(すけさだ)二尺五寸こしらえつき。

よくできたもので四両。

それから蔵書だ。中津の人で買う者はありはせぬ。

どうしたって何十両という金をだす藩士は、ありはせぬ。 |

|

ところで私の先生、白石という漢学の先生が、藩で何か議論をして中津を追いだされて、豊後(大分県)の臼杵(うすき)藩の儒者になっていたから、この先生に頼って行けば売れるだろうと思って、臼杵までわざわざでかけて行った。

先生に話をしたところが、先生の世話で残らすの蔵書を代金十五両で臼杵藩に買ってもらい、まず一口に大金十五両が手にはいり、その他あらんかぎり、さらに茶碗も、どんぶりも、ちょくも、一切売って、ようやく四十両の金がそろい、その金で借金はきれいに済んだ。

しかしその蔵書中に、易経集註十三冊に伊藤東涯先生が自筆でこまごまと書き入れをした、見事なものがある。

これは亡父が存命中、大阪で買いとって、ことのほか珍重したものとみえ、蔵書目録に父の筆をもって、

『この東涯先生書き入れの易経(えききょう)十三冊は天下稀有(けう)の書なり、子孫つつしんで福沢の家におさむべし』

と、あたかも遺言のような事が書いてある。

私もこれを見ては、何としても売る事ができません。

これだけはと思って残しておいたその十三冊は、今でも私の家にあります。

それといまに残っているのは、唐焼きのどんぶりが二つある。

これは例の雑物売りはらいのとき、道具屋が値をつけて、どんぶり二つ三分という。

その三分とは中津の藩札(藩の中だけで通用するお金)で、銭にすれば十八文の事だ。余りにばかばかしい。

十八文ばかりあってもなくても同じ事だと思って売らなかったが、その後四十何年無事で、いまは筆洗いになっているのもおかしい。

4 医家に砲術修業の願書 top

それからいよいよ大阪にでようとすると、ここにおかしい事がある。

今度出るには藩に願書を出さなければならぬ。おかしいとも何ともいいようがない。

これまで私は部屋住みだから、外に出るからといって届けも願いもいらない。

さっさと出入りしたが、今度はかりそめにも一家の主人であるから、願書を出さなければならぬ。

それから私は、かねて母との相談が済んでいるから、叔父にも叔母にも相談はいりはしない。

だしぬけに蘭学の修業にまいりたいと願書を出すと、懇意なその筋の人が内々知らせてくれるに

「それはいけない。蘭学修業という事は、お家(いえ)に先例のない事だ。」という。

「そんならどうすればよいか」とたずねれば、

「そうさ、砲術修業と書いたならば済むだろう」という。

「けれども緒方といえば、大阪の開業医だ。

お医者さまのところに鉄砲を習いに行くというのは、世の中に余り例のないことのように思われる。

これこそかえって、不都合な話ではござらぬか。」

「いや、それは何としても例のない事はしかたがない。

事実相違してもよろしいから、やはり砲術修業でなければ済まぬ。」というから、

「ええ、よろしい。どうでもしましょう。」

といって、それから「私儀、大阪表、緒方洪庵のもとに砲術修業にまかりこしたい云々」と願書をでして、聞きずみになって、大阪に出る事になった。

たいてい当時の世の中の案配がわかるであろう。

というのはこれは必ずしも中津一藩にかぎらず、日本国中ことごとく漢学の世の中で、西洋流などいう事はかりそめにも通用しない。

俗にいう鼻つまみの世の中に、ただペルリ渡来の一条が人心を動かして、砲術だけは西洋流儀にしなければならぬと、いわば一線の血路が開けて、そこで砲術修業の願書でおだやかに事が済んだのです。 |

|

5 母の病気 top

願いが済んでいよいよ船に乗ってでかけようとするときに、母の病気、まことに困りました。

それから私は一生懸命、この医者を頼み、あの医者に相談、さまざまに介抱したところが、虫だという。

虫なればいかなる薬が一番良いかと医者の話を聞くと、そのときにはまだサントニーネというものはない。

セメンシーナが妙薬だという。

この薬はしごく価の高い薬で、田舎の薬店には容易にない。

中津にたった一軒あるばかりだけれども、母の病気に薬の価が高いの安いのといっておられぬ。

私はいまこそ借金を払ったあとで、なけなしの金を何でも二朱か一歩だして、そのセメンシーナを買って母に服用させて、それがきいたのか何かわからぬ。

田舎医者のいうことも、もとより信ずるにたらず、私はただ運を天にまかせて、看病大事と昼夜番をしていましたが、幸いに難症でもなかったとみえて、日数およそ二週間ばかりでこころよくなりましたから、いよいよ大阪へでかける日を含めて、出立のとき別れをおしみ、無事を祈ってくれる者は母と姉とばかり、知人朋友、見送りはさておき見向く者もなし。

逃げるようにして船に乗りましたが、兄の死後まもなく、家財は残らず売りはろうて、諸道具もなければ金もなし。

赤貧(せきひん)洗うがごとくにして、他人の訪れてくれる者もなし。

寂々寥々(せきせきりょうりょう)古寺みたような家に老母と小さい姪と、たった二人残して出て行くのですから、さすが磊落(らいらく)書生も、これには弱りました。

|

top

****************************************

|