|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 15

年譜

7 ヨーロッパヘゆく

英学者としてメキメキ実力をつけてきた福沢諭吉に、文久元年の冬、再び外国ゆきの機会がめぐってきました。

それは、幕府の遣欧使節への翻訳方としての務めでした。

幕府が安政五年に五ヵ国条約を結んだ事はすでに述べたとおりですが、それへの反動として尊王攘夷運動が猛烈に高まってきました。

そこで幕府はその条約のうち江戸・大阪の開市と兵庫・新潟の開港を延ばしてもらおうとし、この使節団の派遣となったのです。

この時通訳として参加した人に、のちに『東京日日新聞』をおこす福地源一郎(一八四一〜一九〇六年)がいました。

また福沢と同じような翻訳方に、松木弘安とそれからのちに明六社の一員となる箕作秋坪(みつくり・しゅうへい)がいました。

福沢にとってこの前のアタリカゆきは、頼みこんで従僕として乗せてもらったのですが、今度は小役人とはいえ、一人前の立派な役人です。

幕府からは手当てとして四百両という大金がでました。

でも旅行は官費ですから、お金はたいしていらないのです。

母親思いの福沢は、そのうち百両をさいて、中津にいる母に送りました。

郷里では福沢がアメリカへ行ったというので、

「気の毒に諭吉さんも、アメリカくんだりまで行って、死んで体は塩漬けにして江戸へ送られたそうな。」

といいはやし、母を心細がらせていたのでした。

遣欧使節一行は文久元年十二月、迎えにきたイギリス軍艦にのって品川を出航、インド洋から紅海に入りスエズに上陸してカイロをへてアレキサンドリアへゆき、再び乗船して地中海をマルセーユヘ航海し、それよりフランス〜イギリス〜オランダ〜ドイツ〜ロシア〜ポルトガルの六ヵ国の首府をめぐって、帰りはフランス船で、文久二年十二月に帰国しています。 |

福沢諭吉(文久2年)

|

まる一年の旅行でした。

この使節団は開市と開港をのばす事の交渉に各国の承認をえましたが、そのかわりヨーロッパ諸国の製品の日本への輸入税をへらさなければなりませんでした。 ゛

この旅行で福沢は、『西航記』という丹念な日記と、『西航手帳』というメモを残しています。

その日記を読むと、ヨーロッパヘの旅の様子を今日は船が何カイリ進んで現在の位置は経度何度何分で緯度何度何分だというふうに、くわしく記しています。

何事によらず、数字的にはっきりさせようとする彼の性格の表われでしょうか。

それとも、初めての西への旅に、心おどらせていたせいでしょうか。

ヨーロッパについてからの福沢は、まことにこまめに、議会や博覧会・博物館・図書館・病院・学校・天文台・電信局・植物園その他様々の社会施設を見学しています。

そうしてそこで彼は、これらの施設の仕組みを学びとろうとしたのでした。

会社組織なども、日本にはなかったものでしたので、苦労してその仕組みを理解しようと努めています。

その結果、福沢の発見は大きなものでした。

まず福沢のいうところをきいてみましょう。

1

旅行中用意の品々、失策また失策 top

松木、箕作、福沢らはまず役人のような者ではあるが、大名の家来、いわゆる陪臣の身分であるから一行中の一番下席だ。

総人数およそ四十人たらず、いずれも日本服に大小を横たえて、パリ、ロンドンを闊歩(かっぽ)したもおかしい。

日本出発前に外国は何でも食物が不自由だからというので、白米を箱につめて何百箱の兵糧を蓄え、また旅中、宿泊の用意というので廊下にともす金行燈=二尺(約六十センチ)四方もある鉄網づくりの行燈を何十台も作り、そのほか提灯、手燭、ぼんぼり、蝋燭などにいたるまで一切揃えて船に積込んだその趣向は、大名が東海道を通行して宿駅の本陣に宿泊するくらいの胸算に違いない。

それからいよいよパリに着いて、先方から接待員が迎えにでてくると、一応の挨拶が終わって、まずこちらよりの所望は、隨行員も大勢になり荷物も多いことゆえ、宿泊はなるべく本陣に近いところに頼むというのは、万事不取締り不安心だから、一行の者を使節の近所におきたいという意味でしょう。

すると接待員は委細承知して、まず人数をききただし、総勢三十何人とわかって、

「こればかりの人数なれば、一軒の旅館に十組や二十組引受けます。」

との答えに、何のことやらわけがわからぬ。

それから案内につれられて宿泊した旅館は、パリの王宮の門外にあるホテル・デロウブルという広大な家で、五階造り六百室、婢僕(男女の召し使い)五百余人、旅客は千人以上さしつかえなしというので、日本の使節などは、どこにいるやらわがらぬ。

ただ旅館中の廊下の道に迷わぬように、当分はそれが心配でした。

各室には暖めた空気が流通するからストーブもなければ蒸気心なし、無数のガス燈は室内廊下を照らして日の暮れるを知らず。

食堂には山海の珍味をならべて、いかなる西洋嫌いも口腹(こうふく)に攘夷の念はない(食べておいしい事には勝てない)、みな喜んでこれを味わう。

だからここに手持ちぶさたになるは、日本からしょってきた用意の品物で、ホテルの廊下に金行燈をつけるにもおよばず、ホテルの台所で米の飯を炊くこともできず。

とうとうしまいには米を初め諸道具一切の雑物を、接待係りの下役ランペヤという男に進上して、只もらってもらったのもおかしかった。

まずこんな案配式だから、我々一行の失策物笑いは数かぎりもない。

シガーとシュガーを間違えて煙草を買いにやって砂糖を持ってくる者あり、医者はニンジンと思って買ってきてショウガの粉であった事もある。

またある時に三使節中の一人が便所に行く。

家来がぼんぼりを持ってお供をして、便所の二重の戸を開け放しにして、殿さまが奥のほうで日本流に用をたすその間、家来は袴(はかま)着用で殿さまのお腰のものを持って、便所の外の廊下にひらきなおってちゃんとしている。

その廊下は旅館中の公道で、男女往来織るがごとくにして、便所の内外はガスの光明、昼よりも明るいというからたまらない。

私はちょうどそこを通りがかって、驚いたとも驚くまいとも、まず表に立ちふさがって、物も言わずに戸をぶちしめて、それからそろそろ、その家来どのに話した事がある。 |

|

2 欧州の政風人情 top

政治上の事については、ロンドン、パリなどに在留中、いろいろな人に会っていろいろな事を聞いたが、もとよりその事柄の由来を知らぬから、よくわかるわけもない。

当時はフランスの第三世ナポレオンが欧州第一の政治家ともてはやされてえらい勢力であったが、隣国のプロシアも日の出の新進国で油断はならぬ。

オーストリとの戦争、またアルザス、ローレンスの事なども国交際の問題として、いずれ後年には云々の変乱が生ずるであろう何という事は、朝野政通(政治上の事に明るい人)の予言するところで、私の日記覚書きにもちょいちょい記してある。

またロンドンにいるとき、ある社中の人が社名をもって議院に建言したといって、その草稿を日本使節に送ってきた。

建言の趣意は在日本英国の公使オールコックが、新開国たる日本にいて乱暴無状、あたかも武力をもって征服したる国民にのぞむがごとし云々とて、種々様々の証拠をあげて公使の罪をせめるその証拠の一つに、公使オールコックが日本国民の霊場として尊拝する芝の山中に騎馬にて乗りこみたるがごとき、言語に絶えたる無礼なりと痛論したる節もある。

私はこの建言書を見て大いに胸が下がった。

なるほど世界は鬼ばかりではない。

これまで外国政府のしぶりを見れば、日本の弱身につけこみ、日本人の不文殺伐なるに乗じて(文化がおくれているのをいい事に)無理難題をしかけて真実困っていたが、その本国にきてみれば、おのずから公明正大、やさしき人もあるものだと思って、ますます平生の主義たる開国一偏の説(なにはともあれ開国しろという説)を堅固にした事がある。

また各国巡回中、待遇のもっとも細やかなるはオランダの右にでるものはない。

これは三百年来、特別の関係でそうなければならぬ。

事に私を初め同行中に横文字読む人で蘭文を知らぬ者はないから、文書言語でいえばヨーロッパ中第二の故郷に帰ったようなわけで、自然に居心地がいい。

3 土地の売買勝手しだい top

それはさておき、オランダ滞留中に奇談がある。

あるとき使節がアムストルダムに行って、地方の紳士紳商に面会、よもやまの話のついでに使節の問いに、

「このアムストルダム府の土地は、売買勝手なるか。」

というに、かの人答えて、

「元より自由自在。」

「外国人へも売るか。」

「値段しだい、誰にでも、また何ほどにても。」

「さればここに外国人が大資本を投じて、広く土地を買いしめ、これに城郭砲台でも築く事があったら、それでも勝手しだいか。」

というに、かの人も妙な顔をして、

「そんな事は、これまで考えた事はない。

いかに英仏その他の国々に金満家が多いとて、他国の地面を買って城を築くような馬鹿げた商人はありますまい。」

と答えて、双方ともに要領をえぬ様子で、私どもはこれを見て、実におかしかったが、当時日本の外交政略は、およそこのあたりから割り出したものであるから、たまらないわけさ。 |

|

4 見物自由の中、また不自由 top

それはさておき私がこの前アメリカに行った時には、カリフォルニア地方にまだ鉄道がなかったから、もちろん鉄道を見た事がない。

けれども今度はスエズに上がって初めて鉄道に乗り、それからヨーロッパ各国をあちこちと行くにもみな鉄道ばかり。

いたるところに歓迎せられて、海陸軍の場所を初めとして、官私の諸工場、銀行会社、寺院、学校、クラブ等はもちろん、病院に行けば解剖も見せる、外科手術も見せる。

あるいは名ある人の家に晩さんの饗応、舞踏の見物など、まことに親切に案内せられて、却って招待の多いのにくたびれるというほどのしだいであった。

ただここに一つおかしいというのは、日本はその時、まるで鎖国の世の中で、外国にいながら兎に角外国人に通う事を止めようとするのがおかしい。

使節は竹内、松平、京極の三使節、その中の京極はお目付けという役目で、それにはまた相応の属官が幾人もついている。

それが一切の同行人を目っ張り子(めっぱりこ)で見ているので、中々外国人に会う事がむつかしい。

同行者はいずれも幕府の役人連で、その中にまず同志同感、互いに目的を同じにするというのは、箕作秋坪と松木弘安と私と、この三人は年来の学友で、互いに往来していたので、あちらにいてもこの三人だけは自然、別な者にならぬ。

何でもあらんかぎりのものを見ようとばかりしていると、それが役人連の目に面白くないとみえ、事に三人とも陪臣でしかも洋書を読むというから、中々油断をしない。

何か見物に出かけようとすると、必ずお目付け方の下役がついて行かなければならぬというお定まりで、始終ついてまわる、

こっちはもとより密売しようではなし、国の秘密をもらす気づかいもないが、妙な役人がついてくれば、ただうるさい。

うるさいのはまだよいが、その下役が何かほかにさしつかえがあると、私どもも出る事ができない。

それははなはだ不自由でした。

私はその時に「これはまあ何の事はない。日本の鎖国をそのまま担(かつ)いできて、ヨーロッパ各国を巡回するようなものだ」といって三人で笑った事があります。

それでも私どもは、見ようと思うものは見、聞こうと思う事は聞いた。

5 事情探索の胸算 top

私のヨーロッパ巡回中の胸算は、およそ書籍上で調べられる事は日本にいても原書を読んで、わからぬところは字引きを引いて調べさえすればわからぬ事はないが、外国の人に一番わかりやすい事でほとんど字引きにも載せないというような事が、こちらでは一番むつかしい。

だから、原書を調べてそれでわからないという事だけを、この逗留中に調べておきたいものだと思って、その方向でもって、これは相当の人だと思えば、その人について調べるという事に力をつくして、聞くに従って、ちょいちょいこういうように(この時先生、細長くして古々しい一小冊子を示す)記しておいて、それから日本に帰ってからそれを台にして、なおいろいろな原書を調べ、また記憶するところをつづりあわせて、『西洋事情』というものができました。

およそ理科学、器械学の事において、あるいはエレキトルの事、蒸気の事、印刷の事、諸工業製作の事などは、必ずしもいちいち聞かなくてもよろしい。

というのは元来私が専門学者ではなし、聞いたところが真実深い意味のわかるわけはない。

ただ一通りの話を聞くばかり、一通りのことなら自分で原書を調べて容易にわかるから、こんな事の詮索(たずね調べること)はまず二の次にして、ほかに知りたい事がたくさんある。

たとえばここに病院というものがある。

ところでその入費の金はどんな案配にして誰が出しているのか、また銀行というものがあってその金の支出入はどうしているか。

郵便法が行われていて、その法はどういう趣向にしてあるか。

フランスでは徴兵令を励行しているが、イギリスには徴兵令がないという。

その徴兵令というのは、そもどういう趣向にしてあるか。

その辺の事情がとんとわからない。

それからまた、政治上の選挙法というような事は皆無わからない。

わからないから選挙法とはどんな法律で、議院とはどんな役所かとたずねると、あちらの人はただ笑っている。

何を聞くのかわかりきった事だというようなわけ。

それがこちらではわからなくて、どうにも始末がつかない。

また党派には保守党と自由党と、徒党のようなものがあって、双方負けず劣らず、しのぎをけずって争うという。

何の事だ、太平無事の天下に政治上の喧嘩をしているという。

さあわからない。こりゃ大変な事だ。何をしているのかしらん。少しも考えのつこうはずがない。

あの人とこの人とは敵だ何といって、同じテープルで酒を飲んで、飯を食っている。少しもわからない。 |

|

それがほぼわかるようにならうというまでには骨のおれた話で、そのいわれ因縁が少しずつわかるようになってきて、入り組んだ事柄になると、五日も十日もかかって、やっと胸におちるというようなわけで、それが今度の洋行の利益でした。

|

福沢はこの旅行によって、近代社会とその政治の形としての議会政治に目覚めたのでした。

幕末にヨーロッパ文明に刺激をうけた人々はどちらかといえば、ヨーロッパの技術、事にその軍事技術に注目したのでしたが、福沢はそれとは違って文明のいわば精神に注目したのです。

そこに彼の思想家としての徹底ぶりがありました。

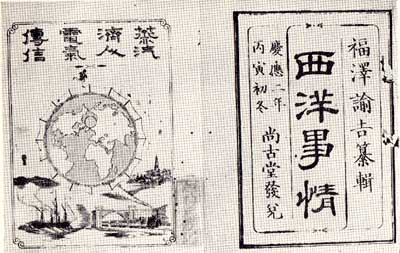

『自伝』にも記されているとおり、この時のヨーロッパでの見聞がもとになって、いろいろな書物を読んで表わされたのが、『西洋事情』という書物です。

この書物は全部で三巻からなり、刊行されたのは、慶応二年(一八六六)から明治三年(一八七〇)にかけての事ですが、実際にはヨーロッパ旅行の産物ともいうべき著述でした。

『西洋事情』はヨーロッパの事情を日本に紹介し、日本人を世界の大勢に目覚めさせようとして書かれた書物です。

その中で福沢は彼がそれまで住んできた封建社会を絶対のものとして、それとはまるで違ったヨーロッパの近代社会をおとしめることかく、むしろ逆に違った社会を発見した驚きを公平に、客観的に伝えようとしています。

その頃の日本人には、まだまだ武士がいばっている世の中を、正しい社会と思いこんでいる人や、たとえそれを積極的に正しいと思わなくても、そういう世の中しかないのだと考えている人が少なくなかったのですが、それを福沢は打ち破ろうとしたのです。

ですからこの書物には、単にヨーロッパの技術が進んでいる事を述べるよりも、その制度がすぐれていることや人々の考え方がまさっていることなどが、力をこめて説かれています。

たとえば福沢は、政治には君主政治と貴族政治と共和政治のある事を述べ、また文明の政治とは自由をまもる事だといっています。

さらに彼は、アメリカの独立宣言を翻訳してのせ、これこそ理想の政治にちかいものという意味の事も述べています。

そのうえ彼は地球の図を掲げ「四海一家五族兄弟」という文字をのせて、日本人の精神を鎖国状態から解き放ち、世界に目覚めさせようとしました。

世界は平面だとまだ信じこんでいる人々が多かった中では、何とこれは驚きにあたいする事だったでしょう。

また福沢はこの『西洋事情』を表わすについては、いくつもの新しい訳語を作りださなければなりませんでした。

たとえば liberty という言葉や、right という言葉などがそうです。 |

オランダにて同行者と

|

今日では、前者は「自由」、後者は「権利」と訳されていますが、これらの訳語は福沢やその他の先覚者たちが、苦心して考え考えし、だんだんと今日のような言葉に落着いていったものです。

それは単に新しい訳語を作り出すというばかりでなく、新しい考え方を取入れる事でした。

なぜならば封建社会には、「自由」という考え方も、「権利」という考え方もありようもなかったからです。

これらの言葉を、福沢は「自由」と「通義」と訳しています。

『西洋事情』は、ほぼこんな書物でした。その新鮮さゆえに、この書物は大変な評判をよびました。

その第一巻だけで、十五万部はくだらない。そのほかに関西地方で、真似て作って出されたものを加えれば二十万ないし二十五万部になるだろう、と福沢はのちに述べています。

その頃の日本の人口は約三千万人で、しかも義務教育もしかれていない頃だと思えば、何というベスト・セラーだったか、察しがつくでしょう。

これによって福沢諭吉の名前は、いっぺんにあがりました。

それは福沢にとってはうれしい事でしたろうが、しかし反面、大変恐ろしい事でもありました。

なぜならば、攘夷の嵐が吹き荒れていたからです。

top

****************************************

|