|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11

12 13

14 年表

7 オランダからの大航海

カリップス号は、二百トンそこそこの帆船でした。

乗組員はボールマン船長はじめ十二名。お客さんは武揚たちのほかに、オランダの商人や職人がのっていました。

風がたよりの帆船です。

「じれってえ船だなあ。」

咸臨丸や朝陽丸を乗りこなす武揚たち燥練所の連中にしてみると、カリップス号の船足はものたりません。

「一昔前の骨董船ですなあ。」

「歩くよりはましって程度のもんだ。」

沢や赤松がいいました。

「体がなまっていけねえ。やっとうでもやるか。」

武揚は竹刀(しない)を手にしました。

甲板で竹刀を打ち合わせたり、相撲が始ったりしました。

元気をもてあましている武揚たちにひきかえて、気の毒なのは西や津田です。

船酔いでぐったりしていました。時計師の大野弥三郎も船大工の上田寅吉も、飯を食べるどころではありません。

伊東玄伯も、げっそりやつれていました。

「アフリカを回ってオランダまでいくっていうのに、今からこんなことでどうするね。

今はまだ、池のなかに浮んでいるようなもんだぜ。

嵐にでも見舞われたら、胃袋が逆さになるよ。」

武揚は船酔いの連中をはげましました。

長崎をたったカリップス号は、二十四、五日めにジャワ島にちかづきました。 |

|

そこには武揚が心配していた恐ろしい嵐が、待ち構えていました。

にわかに海が荒れてきたのです。暴風雨が、船をもみくちゃにしました。

ボールマン船長たちだけにまかせてはおけません。

武揚たちは嵐の中で帆をたたみました。夜になっても、嵐はおさまる気配がありません。

船は荒波にもてあそばれるだけでした。

そのうちにがががかっと船底をこする音がしたかとおもうと、船は大きく傾いたまま動かなくなりました。

暗礁に乗揚げたのです。むしろこれが幸いでした。転覆をまぬがれたのですから。

嵐の一夜が明けました。

船長はここが航路からはずれているので、「ボートに移って島を探そう」と、いいました。

救い出されるあてがない以上、仕方ありません。

「えらいことになっちまった。」

「だが、生きていられただけでも、ありがてえとしなくちや。」

ボートで漂流すること四日。通りかかったマレー人の船に見付け出されなかったら、どうなっていたでしょう。

マレー人はカリップス号の人々を、レパル島に運んでくれました。

そしてジャワ政府に知らせたのです。ジャワ政府はバタビアのオランダ領事館に連絡をとってくれました。

武揚たち一行はオランダの軍艦で、レパル島からバタビアに移されました。

「戯作(ぎさく)や芝居でもこれほどうまくはいくまい。あの時にゃもう、お陀仏かと思った。」

「全く、奇蹟を絵にしたような案配だ。十五人がみなそろっている。」

「しかし漂流中は腹がへって、目か回りそうだった。

お天とさまは遠慮なしに照り付けるしな。日干(ひぼし)を覚悟したもんだ。」

助かったからこそ笑ってもいられますが、ボートの漂流の四日間は生きた心地もなかったのです。

一行がオランダの客船、テルナーテ号に乗ってバタビアを離れたのは、日本の暦で十一月二日のことでした。

武揚はこの日から航海日誌にちかい日記をつけています。海軍伝習所で習ったことのひとつです。

天気、風向き、海の深さ、船の停泊地などのほか、様々な海の自然についても書いています。

おそらく船長に頼んで、船員の仕事をさせてもらったにちがいありません。

テルナーテ号は喜望峰を回って、大西洋を北上していきました。

ナポレオンが島流しにされたセントヘレナ島に上陸したのは、翌年の二月八日でした。

セントヘレナ島から、オランダのロッテルダムまでは、六十八日かかっています。

長崎を離れた日から数えて二百十五日めに、一行はようやく目的地にたどり着きました。

ロッテルダムの街をいく武揚たちを、オランダの人たちは、ものめずらしそうに眺めました。

大人も子供もぞろぞろついてきます。

何しろちょんまげです。羽織(はおり)袴に(はかま)二本差しです。めずらしがられるのも、当然でした。

幕府は武揚たち留学生に衣服などを西洋風にしてはいけないと、かたく注意していました。

「榎本さん、野次馬って奴はオランダにもいるんですね。江戸ばかりじゃないんだなあ。」

林研海が話かけました。この青年は海にでてすぐ、武揚と親しくなりました。朗らかないい青年です。

研海はやがて武揚の義理の兄弟になるのですが、これももうしばらくあとのことです。

ロッテルダムには研海や玄伯の先生として長崎に五年間いたボンベがいて、一行を出迎えました。

「ベーダで学びなさい。宿も用意しておきました。」

ボンベは武揚にいいました。留学生はロッテルダムで、二つに分れることになりました。

西や津田らは大学に入るためライデンに。水夫の古川や船大工の上田、時計師の大野ら六名もライデンへ。

ベーグには武揚のほか、内田、沢、赤松、田口、玄伯、研海が行くことになりました。

武揚たちはベーダの「オランダ海軍兵学校」に入りました。武揚は機械屋におちついて、兵学校に通いました。

専門が機関学ですから、この下宿はおあつらえむきでした。いろんな機械に触れることができました。

兵学校ではオランダの海軍士官から、蒸気機関、砲術、船の運用などを学びました。

武揚はこのほかフィッセリング博士について、国際法の勉強をしています。

玄伯や研海と一緒に化学も習いました。まるで知識欲のかたまりです。兵学校には世界の情報が入ってきます。

内田も沢も赤松も川口も日本が今、どんなことになっているのか、気が気でありません。

「勝さんは留守はまかせろといってくれたが、長州藩が攘夷を決行して、逆に外国の連合艦隊から下関を砲撃されたというではないか。」

武揚は心配しました。尊攘派と幕府の争いにくわえて、外国船への発砲事件です。国際問題に拡がってきました。

武揚は赤松大三郎と幕府がオランダに注文した開陽丸の造船現場に、幾度も足を運びました。

赤松は造船の技術を学ぶことを、留学の目的にしています。こまかいところにも目をくばりました。

「赤松さん、良い物にするのに時間かかかるってのはわかるが、いつになったら出来るのかねえ。

もっと職人の手をふやして、仕事を早めてくれるように掛け合おうじゃないか。」

武揚はやきもきしてきました。

「艦がでかいから、職人が少なく見えるだけさ。

造船所だって目いっぱいやってるんだ。城を造ると思いなさいよ。」

「すまねえ。あせってるから、つい言っちまった。なるほどこいつは城だよな、赤松さん。

排水量、二千八百十七トン、十ノット(時速十八・五キロ)砲は二十六門、定員四百人、手間のかかるのも道理だ。」

船の完成を待ちわびながら武揚は国際法の知識を深めていきました。

化学や鉱物学の研究もおこたりません。発明されてまもない電信の技術も、実際に学びました。

また、日本では元治元年にあたる一八六四年に、プロシア(北ドイツ)とデンマークが戦争を始めると、国際観戦武官として、赤松とともに戦場へでかけました。

ヨーロッパの軍隊の訓練や作戦の建て方も、じっくり見せてもらいました。

もはや槍や刀で戦う時代ではありません。

幕府でも武揚たちかオランダにでかけたあと、軍の仕組みを改めて軍艦奉行、陸軍奉行、歩兵奉行、騎兵奉行をおいていました。

軍艦奉行は言うまでもありません、勝麟太郎です。

「とうとうできたか。」

開陽丸は一八六六年の九月に、ドルドレヒト市にあるギップス兄弟造船所の船台をはなれました。

この進水式には長崎海軍伝習所で指導にあたったカッテンディーケが、晴れやかな微笑みを浮べていました。

オランダのすぐれた船作りの技術を集めて造った開陽丸です。

木で造られたスマートな船体に、三本のマストがそびえています。四百馬力の蒸気軍艦です。

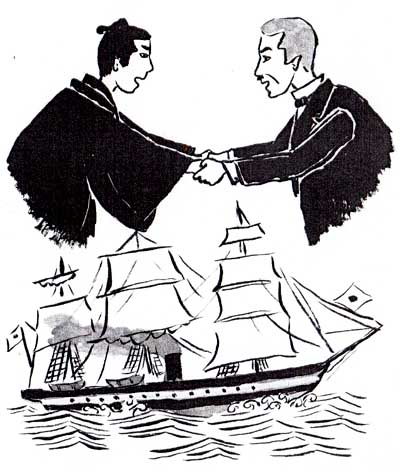

「おめでとう、エノモト。“カイヨウマル”は、日本とオランダの友情がつくりあげた船だ。強くそして美くしい。」

海軍大臣カッテンディーケは、武揚の手をにぎりしめました。

「大臣のお力添えに心より感謝します。」

武揚たちの帰国の日が迫ってきました。長いようで短かったオランダの四年半でした。

ライデン大学をおえた西と津田はすでに去年、日本に帰っています。

今度、開陽丸で帰国するのは武揚、内川、沢、田口、水夫の古川ほか五人です。

日本人の手による船作りをめざす赤松と、医学をおさめる二人は、さらに留学を続けることになっていました。

一八六六年は、日本の年号の慶応二年です。

武揚たちをのせた開陽丸は十月二十五日の朝、フリシングンの湊におろしていた錨づなをあげました。

「榎本さん、たつのこと頼みますよ。たつもその気のようですからね。」

赤松や玄伯と見おくりにきた研海が、大声でいいました。

「たつって、だれのことだ?」沢が、武揚をのぞきこみました。 |

榎本の長崎伝習所の教官だったカッチンディ−ケが海軍大臣になっており、オランダ滞在中はいろいろ世話になった。 |

「研海の妹だ。めっぽう美人だというが、この目で確かめねえとな。

研海のやつ、妹を俺の嫁さんにと、きめてかかってるんだよ。」

武揚も三十歳です。そろそろ嫁さんをもらわないと、周りの人たちが心配します。

「その縁談がまとまると、ボンベ先生の直弟子、松本良順と親類になるってわけだ。」

「それはまた、どうして?」

「研海の父は林洞海、洞海は良順の姉婿だもの親類だ。良順も洞海も将軍の脈をとる、いま一番の西洋医だよ。」

洞海のことはわかりませんが、良順のことなら人柄も医学の腕も長崎でよくしっています。

将軍といえば十四代の家茂(いえもち)は、つい三か月ほど前に大坂城で良順に看取られて、亡くなっていました。

開陽丸の武揚たちは、そのニュースをまだ耳にしていません。

オランダ人のディノウを指揮官とする開陽丸は、士官や水夫たち百七十名あまりに操られて、日本への大航海に乗出していきました。

大西洋をつっきってブラジルのリオデジャネイロに立ち寄ったのは、十二月も押し詰まった二十七日のことでした。

大西洋を北へ上ってインド洋に入り、長い長い航海の日が続きました。

やがて、三月の末のある日、

「おーい、伊豆が見えてきたぞう。」

望遠鏡を目にあてていた内田が、ありったけの声を張り上げました。

オランダを出てから百五十七日めの朝でした。

top

****************************************

|