|

****************************************

Index 1

2 3

4 5

6 7

8 9

10 11 12

13 14

15 16

17 18

10 “北極作戦”

|

ポーランドを制圧し、首都ワルシャワに入城したドイツ軍

|

ノルウェーの首都オスロに迫るドイツ軍歩兵部隊

|

ヨーロッパでは、ドイツ軍が、一九三九年九月にポーランドを侵略したときから始まった熱い戦争に続いて、“いかさま戦争”ともいうべき八ヵ月間の奇妙な静穏の期間があった。

その後ヒトラーは再び立ち上がった。

デンマーク、ノルウェー、ベルギー、そしてオランダは、次々に降伏した。

ドイツに抵抗する勢力は、地上ではすべて粉砕されたが、地下組織は決してつぶされなかった。

戦いは国民の抵抗運動という形で続けられ、特にオランダでは激しかった。

そして、この戦いでは、暗号が決定的な役割を演じることになった。

それはまた、ヨーロッパの全戦争の結末に影響を与える戦いともなった。

1 抵抗運動の中枢、SOE top

抵抗運動を援助するため、イギリスはロンドンに、SOEと略称された「特別諜報活動本部」を設立した。

秘密の無線電信網が、SOEと披占頷下の国々との間にしかれて、地下組織に人員や資金や重要な情報が供給された。

そのかわり、SOEは敵国ドイツの計略や意図にかんして、同じくらい重要な情報を得たのである。

無線電信網の地下組織の末端を無事に保つためドイツと戦ったのは、諜報員たちであった。

偽造した身分証明書と無線電信をたずさえて、自分たちの国にパラシュートで送り込まれた彼らは、暗号名でしか通用しなかった。

暗号名「キャベツ」は、一九四一年の終りにオランダに降下した。彼の最初の任務は、ロンドンと連絡をとることであった。

彼は後に、こう言っている。

「それは容易なことではなかった。

ドイツ人たちは、あちこちにいたし、我々は無線電信装置をスーツケースに入れて運ばねばならなかったのだ。

これは大きな失策だった。

なぜかといえば、ロンドンではスーツケースは規格品で、みんな同じ外観なので、ドイツ人はそれらをすぐに見わけられるようになったからである。

仲間の多くは、通りで呼びとめられて捕えられた。

それに、戦時中だというのに、重たいスーツケースをかかえて、あちこち動きまわることは、かなり目立つことだった。 ガールフレンドの助けはあったが、スーツケースは彼女たちが持つには、我々以上に重い代物だった。

我々も本部も、みんな全く青二才で、経験不足だった。

軍事行動をとるからには、邪魔されずに通信できる安全な家をみつけなくてはならなかった。

これもまた、容易なことではなかった。

スパイをかくまった罰は、死刑か、あるいは流刑だったので、その家に住む者たちは、ダイナマイトの上に腰かけているようなものだった。

捕まったら、まず望みはなかったからだ。

そういうわけで、二日間通信すると、ドイツ人たちが我々の噂をきいて追跡してこないうちに、移動しなくてはならなかった。

つまり、またしてもスーツケースを持ち歩かねばならず、すべてが最初から繰り返されるというわけだった」

2 無線送信所をつきとめろ! top

ドイツの反諜たち(敵のスパイ組織に対抗するスパイのこと)は常に通信を傍受していた。

彼らは、国内の至る所で非合法の無線発信者たちが行動していることを知っていたし、これらの発信者たちこそ、彼らが逆に利用しようと望んでいたものたちであったのだ。

彼らはこの目的のために、諜報員を通信の最中に捕まえて、局をあべこべにしようとした。

つまり、そのまま通信を続けながら、それがまだオランダ人の掌中にあるように、ロンドンに信じこませようとしたのである。

もしドイツ人にこのことができたら、他にも二つのことが彼らにはできたのだ。

それは、オランダの地下組織内に浸透して、それを破壊することであり、さらに重要なのは、連合軍のヨーロッパ侵攻時期をロンドンの通信で知り、そのときのために準備することである。

ドイツ国防軍情報部は、中産階級の住むハ−グ郊外に司令部を置いていた。

責任者はヘルマン・ギスケス陸軍少佐だった。

一九四二年一月、一人のオランダ人の密告者が、自分は今度イギリスから送ってくる無線電信装置がパラシュートで投下される日時と場所を知っている、とギスケスに告げた。

だがギスケスは、彼の言葉を信用せず、北極にでも逃げろ、と命じた。

ところが、二、三日後に、ドイツ無線傍受所は、オランダの首都に近い場所で新しい送信機が作動していることを報告して、密告者の言葉を裏づけたのである。

これは、ギスケスの待ちわびていた「局の逆転」のチャンスであった。

彼らしくもなく、ギスケスは、この作戦を冗談で、“北極作戦”と名づけた。

まず、送信機の位置をつきとめなければならなかった。彼は方向探知機を使って捜索した。

四つの受信機が、一六〇キロにわたる地域に散らばった車の中に備えつけられた。

送信機が送信を開始すると、傍受車のアンテナが送信機の方向へ回転するのである。

無電の最も鮮明に聞こえる角度が、送信機の置かれている方角を示しているので、傍受車はアンテナを絶えず動かしながら諜報員のいる方向へと集まっていった。

この追跡作戦は数日間かかり、その間、諜報員はもちろん何回も移動をしたが、最終的には、方向探知機は彼のいる町の、彼のいる通りの、彼のいるまさにその家を探り当てたのであった。

それは一九四二年三月六日の金曜日であった。

その家はハーグのファレンハイトシュラートにあり、ドイツ国防軍情報部の司令部から一・六キロしか離れていない場所にあった。

ギスケスは、すぐさま捕えよとの命令を出した。部下の将校たちは横道で、機械操作をする者がいるということを示す、カチカチという送信音が始まるのを待って、ドアを打ち破り、フーベルタス・ローワーズという名の若い陸軍将校を捕えた。

3 ローワーズの暗号文 top

ローワーズのロンドンヘ向けた通信は、もちろんすべて特別のサイファ暗号であった。

ギスケスは、尋間中に彼を騙して、暗号の秘密をもらさせたのである。

それは二重の転字式暗号で、おそろしく長くて込み入ったものだった。

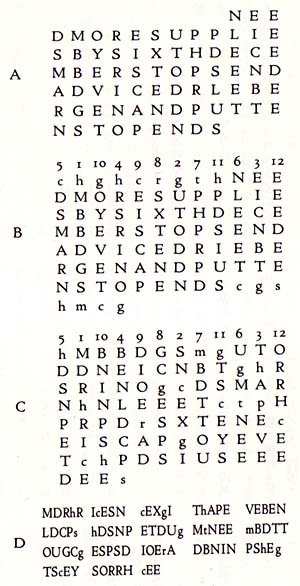

たとえば、次に示すような、SOEに送られたオランダ地下組織の通信文について考えてみよう。

“Need more supplies by sixth Desember Stop Send advice Driebergen and Putten Stop Ends.”

(十二月六日までに、さらに補給が必要である。ドリベルゲンとプッテン〔オランダの小都市〕に指示を送れ)

このサイファ暗号は、方形マス目用紙の上でつくられる。

通信文は横書きに、一マス一字の割合で書かれ、どのマスから始めてもいいとされている(図34・A)。

マス目の縦の欄には、あらかじめ打ち合わせておいた順に番号をふり、方形マス目の空白の部分は、冗字で埋められる。

すると、図34・Bのようになる。

ローワーズは冗字としてcやgやhをたくさん使った。

これは、あとでわかるように彼の考え出したことであり、暗号に翻訳する過程の第一段階を、申し分ないものにした。

第二段階では、もう一枚の紙に方形マス目をつくり、全く同じ順番で番号をふる。

しかし今度は、通信文が全くごちゃごちゃになるように、マス目を埋めていく。

ローワーズは、図34・Bの第1欄の縦の文字hMBBDGSmをとって横書きに書いた。第2欄も同じようにして横書きにし、通信文全部を転置していった。

結果は図34・Cのようになった。

こうして最初の転置が完成する。

第三段階では、文字を配列しなおして、さらにもう一度転置を繰り返す。

今度は、送信するのに適した五文字の組に転置するのである。

ローワーズは各欄を番号順に縦に読みなおして、五字の組を作った。

従って、最初の組の五文字は第1欄からとってMDRhRとなる。

二番目の組はICE(第1欄の残り)とSN(第2欄の最初の二文字)の組み合わせになる。 |

図34 ローワーズの暗号

|

そのようにして全部の組み合わせをつくるのである(図34・D)。

こうすると、原文の文字と冗字は完全に混じりあって、全然意味をなさない文になり、通信文をモールス信号で打つ準備ができあがったのである。

この種のサイファ暗号の欠点は、余り込み入りすぎていて、暗号に翻訳する際にも送信の際にも、間違いを起しやすいということだった。

また、さらに重大なのは、すべての紙にマス目をつくる仕事は、スパイの大切な守則――すなわち、どんなことも決して紙には書くな、というおきて――を破るということだった。

4 割符を入れずに暗号を送信 top

ローワーズのサイファ暗号を手にしたギスケスは、抵抗組織の電信局をうまく変えることに、もう半分以上成功したように感じた。

そしてこうなったら、まるで諜報員そっくりなように送信することができると思った。

しかし、ローワーズは、確認割符については明かさなかったので、サイファ暗号の秘密をもらしたことにたいして、それほど心配しなかった。

この割符というのは、あらかじめ打ち合わせてある暗号上の誤りで、すべての送信に入れられ、ロンドンに、その諜報員の通信文が本物であることを証明するものだった。

ローワーズの割符は簡単だった。彼は、原文の一六番目の文字のつづりを意識的に間違えなくてはならなかったのだ。

たとえば、前記の通信文(原文)では一六番目の文字はSだった。

ローワーズは、これをXかTに間違えるつもりであった。

この簡単な割符がないと、ロンドンは、その通信が偽物であることを見抜き、また、諜報員がドイツに捕えられたことを知るのである。

ローワーズがロンドンに警告を発する機会は、捕えられて二週間後に、ギスケスが彼に補給品を要求する通信をSOEに発信させようとしたとき、訪れた。

ギスケスは、ドイツ人に代わって、ローワーズに発信操作をさせた。

何故なら、どの電信操作員もそれぞれ特徴のある手さばきがあり、ピアニストの指先の感触と同じような、独特な送信のやり方を持っていたので、ローワーズ以外の誰かが送信機をいじったりしたら、ロンドンにわかってしまうからであった。

ローワーズの送った通信文の最後には、補給物資は、ステーンウィジクムーアという深い森の近くにある、平らな砂地の灌木地帯に落とすようにと要請された。

もちろん通信文には、ドイツ人たちにはわからないように、ローワーズの割符をぬかしていた。

5 割符を無視したSOE top

すると、ローワーズの通信を受けて二日後に、ロンドンは、例の物資を落とすとの暗号を送信してきた。ロンドンは、はたして警告を理解したのだろうか?

落下地点が空中からわかるように、ギスケスは、普通使われる形式の赤白のランプを灌木地帯に三角形に並べた。

夜になると、彼は砂丘のかげにちぢこまって、予定の飛行機を待った。

それはちょうど真夜中すぎに現われ、五個の容器を落とした。

物資が地上にふわふわと落ちてきても、ギスケスにはまだ、局をうまく取替られたのかどうか確信は持てなかった。

騙されているということもあり得るからだ。

それらの容器が爆発することもあるかもしれない。

しかし、爆発はせず、ギスケスの求めていた証明は得られた。

ロンドンは疑ってはいなかったのだ。

しかし、何故こうなったのだろうか?

確認割符はどうなってしまったのだろうか?

その答は、これは戦争全般を通じて最も重大で、また、最も悲劇的な確認上の不手際の一つであったということである。

諜報員の送信機は、スーツケースが大きかったにもかかわらず、出力が弱く、弱い電波しか出せなかった。

だから、ひどい空中撹乱とドイツの無線妨害のために、しばしば誤って伝えられた通信が届くということもあったのだ。

しかし、たとえ、送信が誤りなく行なわれ、確認割符がないことが明白だったとしても、ロンドンはやはり、その通信を本物として受け入れただろう。

何故なら、SOEは、そのとき起きていたまさにその事態、つまり局の逆転を防ぐために、自分の設置した複雑な組織を全部無視していたからである。

6 騙され続けたSOE top

このことがあってから、ギスケスは徐々にオランダの地下組織全般に入り込んでいった。

局が逆転されたということは、諜報員が捕えられ、地下組織のメンバーが殺されるということを意味した。

この作戦の最盛期には、ギスケスは一四個の逆転した局を持っていたが、そのすべてがロンドンに偽の情報を送り、また、ロンドンの応答はそのままヒトラーに送られていたのである。

それは、ロンドンにおける機構の半分が、もう一方のやっていることを知っていないという古典的な一例であった。

ロンドンが確認割符のないことを無視するような状況の中で、オランダに送り込む新しい諜報員たちは、叩き込まれた確認割符の重要性を身につけていた。

こういった諜報員の一人に、若い海軍大尉ピーター・ドールレインがいた。

彼はこう述べた。

「私は一九四三年三月のある夜、降下した。その作戦用に、私には『ポール』という暗号名がついていた。

地上に着くとすぐに、人々が『ポール』と呼んでいるのが聞こえた。

『ポール』という呼び声と、ひらめく明りであった。

私は、彼らが私に会うため派遣された味方の人間と思い、拳銃をポケットに収めて彼らの首領のところまで一緒に行った。

そして、そこで私は捕えられたのである。

彼らは私を尋問するためにドリベルゲンに連行したが、そこで、ドイツ人たちが私以上に組織についてくわしいことを知った。彼らは、すべてを知っているかにみえた。

彼らは私に、私の確認割符を教えるように言いさえしたのだ。

私はついに、私の暗号名と偽の確認割符を教えた。

彼らは満足したようすで、ゲシュタポの収容所に私を車で連行した」

この種の情報のおかげでギスケスは、ぶんどった局を非常にうまく動かし続けることができ、そのままの状態に保つためには、どんなことでもしかねないほどであった。

彼は、ドイツのハシケをロッテルダムの港でサボタージュ(妨害工作)し、そのことを大きな抵抗運動の動きとして、ロンドンに報告することさえしたのである。

ロンドンは当然感動し、人員と補給物資とを敵の手中に落とし続けたのであった。

7 なにかが狂っている! top

その間、ギスケスによってまだ発信操作を強いられていたローワーズは、不安に悩まされていた。

彼は七ヵ月もの間、確認割符なしで送信をしつづけていたのだ。彼は、なにかが狂っているということをさとり、戦術を変えることにした。

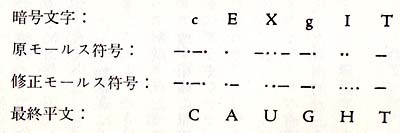

ロンドンに向けて、平文で、CAUGHT CAUGHT CAUGHT(捕まった 捕まった 捕まった)という通信文を送って合図したのである。

ローワーズがいかに工夫して、彼の通信を送ってのけたかということは、全暗号史上で最も才気があり、工夫に富んだ策略として賞賛されるべきものである。

注意深く冗字を選択することによって、彼は今迄の借りを返そうとしたのであった。

彼の通信文の最初の暗号群は、MDRhRlcESNCExgTIThAPEVERENというものであった。

ここで重要な文字は第三群の五文字と第四群の最初の一文字、cExglTと、それにあたる

モールス信号−・−・ ・ −・・−−・・・−であった。 |

|

故意にモールス信号を間違えて、ローワーズはX文字の最初の長音をEの点の終りに移し加え、

・−(A)と・・−(U)を表わすようにした。

また彼は、I文字に2個の点を余分につけ加えてHを表わし、新しい通信文CAUGHTが出来あがったのである(図35)。

ローワーズが、まず第一に冗字を注意して選んでいなかったら、誤魔化すことはできなかっただろう。

しかも彼は、ドイツ人が銃をかまえて立ちはだかっている所で、頭の中だけで全部それをしなくてはならなかったのだ。

ローワースは、彼のわざと誤った電文を3回ロンドンに向けて送信した。

確認割符のないことに気付かなかったロンドンは、予想どおり、今度の誤文にも気付かなかった。

ローワーズの努力は徒労に終った。

8 修道院に拘置された諜報員 top

ピーター・ドールレインはハーレンに拘置された。

そこは元修道院だった建物で、独房になっている修道院の小さな独居室からは、奥まった中庭を見わたせた。

ドールレインは最上階に、最大限の見張りをつけて拘置されていた。

その独房は小さく、唯一のあかりは、レンガで囲まれた窓の小さな通風孔から漏れる光だけだった。

そして、この小さなのぞき穴から見えるものといえば、下の中庭でたえず見張りをしている監視の姿だけであった。

ローワーズと同じく、なにか大変なことが起こったことに気づいていたドールレインは、自分でもロンドンに、警告を送ろうと計画した。

彼は、一階にいる囚人たちに、温水管をたたいてモールス信号を送り、連絡をとった。

そして、用心深い応答を受け取ったので、彼らに、「すべての諜報員は敵の手中にあり、囚人たちはハーレンに拘留されている」という通信を託した。

どうにか無事に通信はイギリスに到達し、ロンドン司令部の将校たちによって解読された。

彼らは、まだオランダの地下組織の無線電信諜報員たちがすべてうまくやっていると、かたく信じていた。

そのため、慎重に検討したのち、彼らはこう決定を下した――ドールレインの通信は、ゲシュタポが送った計画的な偽物である、と。

そして、無視すべきであるとした。

9 修道院から決死の脱走 top

もちろん、彼の警告がたどった運命を知るよしもないドールレインは、ロンドンに十分な情報を送れなかったのではないかと心配した。

そして、彼は脱走を計画した。

「私は、ドイツ人たちがさらに損害を与え、おそらくは、本当に重要な情報を手に収めるのを防ぐために、逃げ出したかった。

それを防ぐためには、すべてを賭けなくてはならないことを私は知っていた。

また、ドイツ人たちは、我々に用がなくなりしだい、いずれにしろ我々を撃ち殺すのだということもわかっていた。

中庭には探照灯と機関銃を手にした歩哨がいた。

夜になると、彼は探照灯を窓の上でゆらゆら動かした。

そのため我々は外側へぬけ出すことはできず、内側へぬけ出さねばならなかった。

我々は、戸の上の明り窓によじのぼってくぐりぬけ、廊下に出た。

廊下をかけ抜けて、奥まった中庭の外側にあたる場所に窓がついている手洗所にかけ込んだ。

そして、用意してあった繩で窓から降り、小さな屋根の上に、そしてさらに、人から見えない庭へと降りたった。

そこからは、約三メートルの高さの有刺鉄線の柵を、乗りこえなければならなかった。

柵の外には二〇〇メートルごとに歩哨たちが配置されていた。

彼らのすべての受持区域には、もっと多くの探照灯とイヌと機関銃とが用意されていた。

万一そこに、たくさんの樹木がはえていなかったとしたならば、我々は到底脱出などはできなかっただろう」

と、ドールレインは、いかにも容易そうに語っているが、実際には、それは危険をはらんだ行動であり、一つの動きを間違えれば、たちどころに死を意味したであろう行為だった。

彼がいなくなるとすぐに、彼の追跡のため警戒態勢がしかれた。

ギスケスは、たった一人の諜報員でもロンドンに戻るようなことがあれば、“北極作戦”は駄目になってしまうということを知っていた。

ドールレインの捜索はオランダ全土にわたって何週間も続けられた。

しかし、ドイツ人たちは、たった一つ、ハーレンだけは調べなかった。

騒ぎが静まるまでの数日間を、ドールレインは、監獄から三・二キロしか離れていない修道院の中で、こっそりと隠れていたのである。

10 明らかにされた“北極作戦”全貌 top

その後ドールレインは、占頷下のベルギー、フランスを抜けてスペインヘ入り、さらにジブラルタルに行き、そこでボートを手に入れてイギリスヘ向かうまで、三ヵ月もの長い月日がかかった。

ボートが波止場ににいると、ドールレインはようやくSOEに信じられないような情報をもたらすことができた。

彼はM15(軍情報局第五部)の将校たちに迎えられ、会見するために連れていかれた。

将校たちは非常に礼儀正しかった。

「私は、彼ら(M15の将校たち)がどういうものか、私を信用していないらしい、と疑いをもった。

そして、彼らが再び私に意見を求め、私が知っている限りのことを伝えると、彼らははっきりと、あなたの話が信じられない、と言った。

彼らは、私を、ドイツ人の手先になっている二重スパイだと思いこんでいたのだ。

私がそれまでくぐり抜けてきたような、あれだけの経験をしたあとでは、盛大な吹奏楽団や旗を振っての歓迎は期待しないまでも、それにふさわしい歓迎は期待していたのである」

と、ドールレインはなげいている。

彼らは、歓迎するどころか、ピーター・ドールレインを監獄にほうり込んだ。

ロンドンは確認割符のないことも、ローワーズの「捕まった」という通信文も、ドールレインがこっそり送った通信文も無視し、その上、今度は生きた証拠を目の前にして、それすらも同様に無視したのである。

しかし、このようにいくつもの証拠が集まると、ロンドンでさえも疑うようになってきた。

もはや重要な情報は地下組織には中継されないようになり、ギスケスは、ゲームが終ったことを知った。

一九四四年四月一日、ドイツ軍の手中にあるすべての“北極作戦”用通信局は、次のような通信を、SOEに向けて放送した。

「我々は、貴下が我々の援助なしにオランダで仕事をしようと、しばらくの間つとめてこられたということを理解しました。

このことは、この国で長い間貴下の唯一の代表者として行動し、それを互いの満足としていただけに、一層残念に思います。

しかしながら、我々は、貴下がどのような広範な規模をもって、ヨーロッパ大陸の我々を訪れることを計画なさろうとも、貴下の密使たちにはこれまでと変らぬ配慮を与え、同じように温かく歓迎することを約束いたします。

お会いできることを楽しみにしています」

11 人的損害の責任はどこに? top

“北極作戦”は、それが開始されてから二年近くたって、終りをつげた。

史上最も長く続いた有効な「敵の逆使用」であった。

その間、ドイツ人たちは九五回のイギリスからのパラシュート降下を迎え、一三トンもの爆薬と二〇〇〇個の手榴弾、三〇〇〇挺のステン機関銃と五〇〇〇挺の拳銃、五〇万本の弾薬筒と七五個の無線電信機を集めた。

また、彼らは五〇万オランダ・ギルダーの紙幣を集めた。

連合国にとって幸運なことには、ドイツは連合軍の侵入の正確な日時を発見できなかったことであった。

しかしドイツはオランダを、ヨーロッパのその他の国々が解放されたあとも長い間、安全なドイツの陣地として確保した。

しかし、“北極作戦”の実際の損害は、人命であった。

オランダにパラシュートで送り込まれた五二人の諜報員のうち四七人は、ドールレインの予想どおり射殺された。

オランダの地下組織運動全般を通じて、一二〇〇人の人々が生命を落とした。

この惨めな挫折の責任は、ロンドンのどこかにあったのである。

top

**************************************** |